Analysis and Evaluation of Competitive Sport System in East Germany

-

摘要: 通过对原民主德国竞技体育发展的回顾和竞技体育体制的分析,对其做出评价。认为:东德竞技体育的成功得益于高效的竞技体育"举国体制",包括集中投入、集中选材和集中训练等优点,违禁药物只是东德竞技体育发展到极致的副产品或催化剂。东德竞技体育体制成功经验和失败教训并存,对我国现有体制启示如下:在完善举国体制的同时,应优化发展模式,针对基础项目和"可市场化项目"采取不同的发展策略。Abstract: The study reviewed the competitive sport development in East Germany and explored its sport system.It holds that its success owes to the effective sport national system, including centralized investment, centralized talent identification and intensified training, etc.; while the banned drugs was only the by-product or catalyst from its rapid development.With its success and fails in competitive sport system in East Germany, China should optimize the national system's development mode to make it better, and take different strategies pertaining to basic sports or "marketable sports".

-

Keywords:

- East Germany /

- competitive sport system /

- national system /

- evaluation

-

1990年之前, 原民主德国(以下简称“东德”)在世界体坛的强势表现, 对于一个“中欧小国”而言可谓是“不可能完成的任务”, 为此很多学者针对东德体育体制和竞技体育的“巨大成功”进行了研究。在东西德合并之前, 大部分文献把东德竞技体育称为“东德奇迹”, 认为国家重视和大量投入、系统选材、注重教练员培养、训练体系完备是实现“东德奇迹”的主要原因[1-4]; 而在合并之后, 尤其爆出东德有组织地服用兴奋剂的丑闻后, 学界对东德竞技体育的研究逐渐减少, 且在有限的研究中, 总体对其持完全否定态度。

那么, 东德是如何将其竞技体育带到世界顶级水平?又如何将这一成绩保持了多年?其间采取了哪些战略方法?兴奋剂是实现“东德奇迹”的唯一手段吗?这些都是研究东德竞技体育值得深入探讨之问题。另外, 对于深受兴奋剂丑闻和政治性体育困扰的东德, 如何客观全面评价其竞技体育成就和竞技体育体制, 对于同样采取“竞技体育举国体制”的我国有着特殊的意义。

1. 东德竞技体育发展回顾

1.1 20世纪50—60年代的目标和方向

东德竞技体育在产生之日起便被赋予了特殊的政治意义, 正如东德体育产生伊始提出的竞技体育2个功能:对外为国际认可而战, 对内为国家统一、社会党合法权利而战[5] 26。这一特殊政治意义在东德竞技体育的历史发展变化中可以得到进一步证实。

20世纪50年代东德竞技体育发展伊始, 其目的是追求国际体坛上的参与机会, 20世纪60年代则致力于与原联邦德国(以下简称“西德”)一起代表整个德国参与国际赛事。竞技体育的目标与方向由起初与西德对抗, 发展为追求竞技体育在国际上的统治地位, 这一变化使东德竞技体育成为对内和对外强有力的政治武器。一方面作为“社会体系之间斗争”的手段之一, 另一方面也是国际社会“和平竞赛”的需要。在此背景下, 20世纪60年代后期东德的竞技水平突飞猛进。其中, 实现这一过程的手段是在国家统一社会党监督之下, 于意识形态框架中, 全面展开竞技体育基础设施和组织机构等方面的工作。竞技体育成为由执政党监督和统治的, 旨在生产运动成绩的社会体系。这一时期东德竞技体育成绩尽管还未在奥运会的层面上表现出来, 但其目标体系和发展方向已形成, 从体制上为竞技体育的高速发展做好了准备。

1.2 20世纪70年代发展的基本特征

鉴于冷战时期竞技体育在国际事务中的地位及其在一些发展中国家的政治意义, 东德从一开始便强调竞技体育的政治作用:对外表现为弘扬国家政治力量, 作为一种获得国际上全面认可的政治手段, 对内激发民众对体育的热情。20世纪70年代以来, 这一政治设计对东德的发展有着特殊意义[6] 286。东德竞技体育从一般的体育运动演变成为国家的突出组成部分和重要的工作任务。通过国家政治和意识形态方面的教育, 培养后备力量成为具有国家意识并在训练和竞赛中为国家荣誉而战的公民。

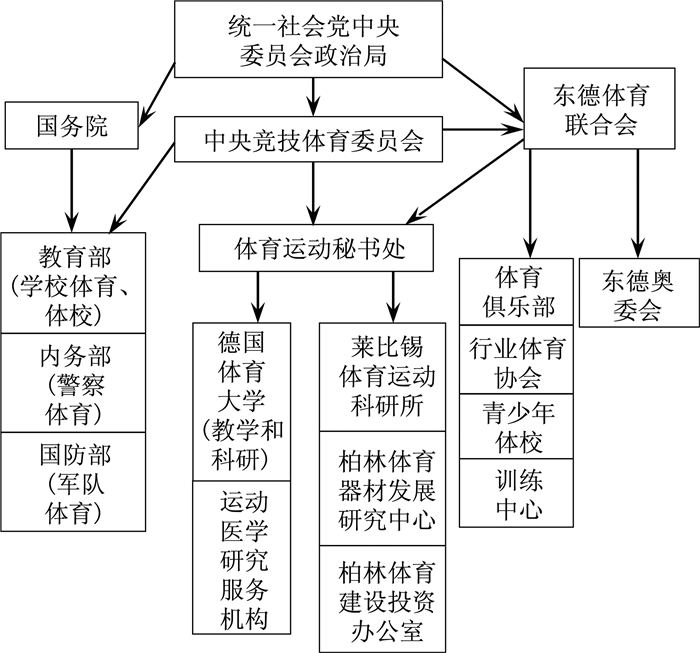

为提升高水平运动成绩, 东德不但强化人力和物力资源, 同时还完成了竞技体育3个级别的支持体系。3级支持体系由低向高分别为:青少年训练中心和训练基地、体育学校和体育俱乐部、国家队训练基地。1972年支持体系的基础结构于东德各训练中心顺利完成, 该体系吸收了大约近8万名运动员; 同时, 将注意力集中在奥运会拿牌项目的支持设计上, 包括来自财政、物资、技术以及人力资源等方面的强力支持。在上述措施下, 东德竞技体育于20世纪70年代就已达到世界水平, 并在世界赛事尤其是在奥运会上取得了卓越成绩。为保证竞技体育有计划地发展, 东德进一步完善了1973—1976年奥运周期3个级别的支持体系。作为新的组织形式完成了训练基地, 特别是市区训练中心的建设, 并继续完善联络与监控体系的科学基础。其中具有决定意义的举措是实施了对所有年龄段和运动级别运动员完整的医学指导。一方面, 极大地提高了运动员的成绩; 另一方面, 则暴露了东德竞技体育领域有组织和有计划地全面使用兴奋剂的严重问题[6] 290-291。

1.3 20世纪80年代的发展与问题

20世纪80年代是东德竞技体育历史上最辉煌的时期。在3个冬季奥运会和2个夏季奥运会上共获得111枚奥运金牌、98枚银牌和91枚铜牌。取得如此巨大的成就在于支持体系和教育培训体系。到20世纪80年代初期, 该支持体系下的运动员有7万多名。从体育俱乐部选拔出来的混合代表队运动员1 800~2 000人次, 均代表了世界水平。另外有4 200名高水平教练员和9 000名练习教练员致力于运动员的训练工作。在科学指导方面, 科研人员、运动员、教练员、队医及行政人员之间相互合作, 建构了完整的训练和竞赛体系。这一过程可作为体育跨学科工作的典范。上述策略使东德在整个20世纪80年代始终处于世界竞技体育水平的顶端。

东德通过国家力量支持所有竞技体育竞赛项目, 同时将其与其他运动项目分离进行不同的评价, 进而形成了东德一级体育和二级体育的局面。在一级体育领域, 运动员、教练员、体育科学工作者和队医受到高度重视和优厚待遇, 运动员在其运动生涯期间不仅享有丰厚的社会保障, 同时国家还为其提供全面的职业教育培训机会。其本质并不是一个典型的国家对运动员的积极保护行为, 而旨在实现东德竞技体育国际高水平运动成绩。在东德还没有一个领域如竞技体育那样在整个社会系统中享有如此广泛的优越性。这一支持体系下自然要求竞技体育在极短时间内取得突出成绩, 体育科学和运动医学方面的支持也首当其冲, 以至于出现对运动员“药物支持”问题。此外, 体操和体育俱乐部因在行政人员、运动员、教练员以及其他竞技体育方面人员上的巨额开支使国家财政预算方面经常出现严重赤字, 从而导致大众体育的发展逐渐萎靡。这一问题不仅涉及财政和物质方面, 同时也涉及道德方面。

可以说, 东德对竞技体育的大力支持未考虑到运动员的自由发展, 而是将竞技体育作为对外政策运作的工具。尽管在国际竞技体育领域取得了显著成绩, 但对运动员超能力的要求以及通过系统使用兴奋剂所获得的“东德体育的奇迹”和“金牌儿童”等称号并非名副其实[7] 60-63。

2. 东德竞技体育体制

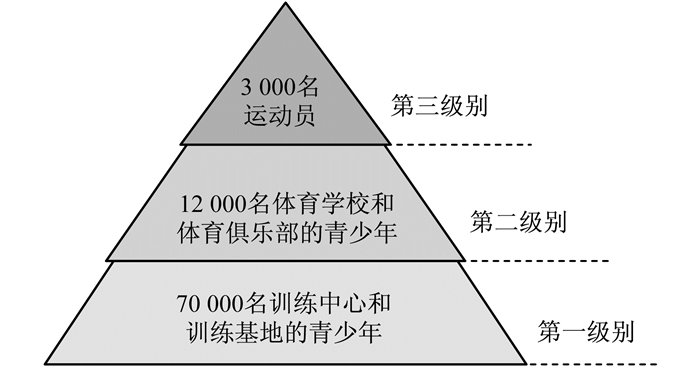

东德竞技体育为政党统一领导, 政党机构、政府部门和社会团体各司其责的结构, 中央竞技体育委员会下设的体育运动秘书处主要负责科研和场馆建设投资; 相关政府部门主要负责学校体育(选材与竞技体育有关)、警察和军队体育; 作为社会团体的东德体育联合会则负责体育俱乐部、行业体育协会、体校、训练中心和东德奥委会(图 1)。东德竞技体育体制是一种效率极高的体制, 作为一个只有1 600多万人口的国家, 能够在奥运舞台上与美、苏2个超级大国争霸就是最好的证明。

![]() 图 1 东德竞技体育体制示意[9]Figure 1. Competitive sports system of East Germany

图 1 东德竞技体育体制示意[9]Figure 1. Competitive sports system of East Germany2.1 东德竞技体育的主要特征

2.1.1 竞技体育成绩融合政治体系需求

东德竞技体育从一开始便被赋予了政治性。早在1948年, 东德体育委员会成立之初的章程中就指出:体育不应以其本身为目的, 而应作为实现目的的一种手段[8]。竞技体育首先服务于国家意识, 并作为东西德抗衡的一种政治手段。在获得国际政治和体育认可后, 东德又将竞技体育作为衡量资本主义和社会主义体系优劣的一个重要标志, 其一直延续至两德合并。为此, 东德成立了统一社会党中央竞技委员会, 作为竞技体育支持的政治基础。所有相关支持措施必须经过统一社会党中央委员会政治局的决议, 包括体育俱乐部、体育协会、科学和技术机构等草案和计划等, 得到批准后方可实行。尤其是把奥运会项目的成绩分析、发展趋势诊断作为未来20年政治和体育发展的依据。每名运动员得到一份个人成绩合同, 包括未来奥运会和其他世界性竞赛[10]。

东德竞技体育决议有3种不同形式:① 每4年起草1份奥运会分析报告, 并应用于下届奥运周期中(这一形式在1961年就已存在); ② 确定一个长达12年和20年的竞技体育发展方针和实践效果要求(这一形式在1969年就已存在); ③ 自1970年, 增加和实施中期评价, 作为前2种决议的总结分析和再要求。东德竞技体育政策政治性导向极为明显, 诸如资金、兴奋剂及由此产生的运动员的健康问题等被一味地掩盖, 试图谋求国际竞技体育的霸权地位。竞技体育体系发展成为东德政治体系中的一个子系统, 政治体系对其拥有绝对监督权力。

2.1.2 竞技体育领域的两极分化

为在竞技体育领域尤其是在奥运会上获得更好的成绩, 东德在运动项目支持上采取了重质量而非数量的发展策略, 将资助集中到“拿牌”项目上。对单一的奥运会竞赛项目的重视使东德开始出现竞技体育的“两极分化”, 形成“一级体育”和“二级体育”的发展局面。奥运会、世界和欧洲冠军赛以及欧洲其他赛事只是“一级体育”组织中运动员的专利, “二级体育”领域的运动员根本无机会。其中“一级体育”的拿牌项目获得优厚的财政和人员支持。另外, 对“一级体育”有一个完整、严格以及有组织的支持体系。其基础是通过发掘有天赋的儿童和青年运动员, 再通过学校、地区、州和国家的青少年运动会, 激励青少年参与运动和竞赛。青少年运动会的竞赛项目集中在“一级体育”范畴内。

2.1.3 竞技体育资金的大量投入

为谋求竞技体育在国际上的霸权地位, 东德对竞技体育投入逐年上升。1951年投入至体育的财政仅有600万马克, 至1960年达到1 900万马克。之后以每年5%~10%的速度递增[11] 246-256。东德政府到底投入了多少资金到竞技体育中, 其准确数字迄今为止难以计算。根据德国学者艾尔谢特的估算, 1988年东德全年体育经费的投入为15亿德国马克(约合75亿元人民币), 这其中有40%直接分配给竞技体育, 其余60%在名义上给群众体育, 但实际上有很多用在支持青少年体育运动的部分资金是间接为竞技体育服务的[12] 52。另外, 在对竞技体育大量的资金支持中还出现了多次无法估量的错误性计划和在某些项目上的巨大浪费。东德几乎所有的体育工作都围绕“奥运战略”展开。根据1980年的统计, 仅1 600万人口的东德, 拥有体育场329个, 运动场1 172个, 小型运动场9 582个, 体育馆4 154个, 游泳馆186个以及滑雪跳台331个。仅1975—1980年就新建约2 700个体育设施[13]。这些场地的修建和维护耗资巨大。

2.2 东德竞技体育体系

东德竞技体育体系涉及青少年运动会、后备人才培养、青少年体育学校、体育俱乐部和科研支持等要素。按照当时东德专家的看法, 竞技体育要取得巨大的成就必须依托完善和高效的后备力量选拔和支持体系[14] 116, 对后备力量有计划地选拔和发展是竞技体育发展的主要基础[15] 112。东德尝试在强化措施下进行后备力量的选拔以及进一步认识训练的组织和方法, 不仅包括后备力量的选拔, 也包括高水平运动员的选派; 不仅涉及体育运动本身, 同时要按照政治立场选派和支持。东德竞技体育后备人才培养在国际上曾一度成为典范。

2.2.1 青少年运动会

借鉴苏联经验, 东德在后备力量培养方面注重青少年运动会, 从而为青少年体校选拔人才。自1965年起, 东德青少年运动会分别在夏季和冬季举行, 包括4个阶段:预赛(按年级、学校及地方进行)、乡镇运动会、区运动会和国家运动会。按照这一形式, 青少年运动会逐渐发展成为东德竞技体育后备力量的选拔赛。在国家、地方、学校等方面的宣传下, 青少年儿童踊跃参加运动会, 并以此为荣。上百万青少年儿童最后只有11~12万人次能通过地区选拔, 冬季项目则更少, 只有1 000人次左右通过。青少年运动会的组织实施一般通过社会力量, 如在一些义务工作者和志愿者的帮助下进行, 国家不进行投入。东德青少年儿童运动会不仅是对体育运动的激励, 同时也是青少年儿童政治和行为教育的手段[16] 111-113。在追求竞技体育国际地位的影响下, 青少年运动会的组织也被强迫划分为“一级体育”和“二级体育”, 并且体操和体育联合会将青少年运动会的比赛项目缩减至参加奥运会的几个优势项目上。那些在“二级体育”领域的青少年基本上没有机会赢得运动会的胜利, 取胜者往往是来自体校和训练中心的青少年。

2.2.2 后备人才的培养

在对青少年儿童的培养方面, 东德通过所谓统一观察和挑选的方法, 借助于学校支持, 系统地在学生中挑选有潜质的运动员, 并及早选派到训练中心接受训练。在一些诸如艺术体操等项目中, 满4周岁的儿童便开始接受训练。后备人才的选拔方法和内容极为完备, 如1973年东德通过了《体操和体育联合会训练中心和训练基地后备力量选拔方法》, 其中规定在一年级时进行粗略选拔, 三年级时进行重复选拔, 从而挑选出有发展潜力的青少年儿童。体育教师、体育俱乐部教练员在选拔过程中肩负责任。一年级仅测量身高、体重等体质参数, 三年级则进行60 m跑、跳远、三级跳远、耐力跑、俯卧撑、铅球投掷等项目测试。另外, 中学生器械体操的成绩和青少年儿童的生理发育指标也被列入参考范畴。

训练中心是青少年体育支持的准备阶段, 任务是保证青少年儿童通过3~4年进行多样性的、适合运动项目发展的基础教育, 为青少年体校和俱乐部训练做准备[14] 127。训练中心、体育学校和体育俱乐部是东德竞技体育支持体系的第一级别和第二级别。这一统一选拔方法至20世纪80年代后, 逐渐暴露出缺陷:一方面, 拒绝将子女引领到竞技体育发展道路上的家长增多; 另一方面, 越来越多有天赋的运动员由于政治性原因或运动成绩下滑以及健康原因被开除或淘汰。由此, 东德竞技体育人才的统一选拔方法逐渐失去活力(图 2)。

![]() 图 2 东德竞技体育支持级别模型[15] 15Figure 2. Model of supportive level of competitive sports in East Germany

图 2 东德竞技体育支持级别模型[15] 15Figure 2. Model of supportive level of competitive sports in East Germany2.2.3 青少年体育学校

东德竞技体育拥有严格的保密措施, 就连青少年体育学校也不对外全面公开。青少年体校的组织和结构曾一度鲜为人知, 对外只是简单介绍, 留给外界尤其是来自西德等西方国家的只是一种假象, 甚至东德强调青少年体育发展的种种困难, 其完整和有成效的竞技体育体系一直处于保密状态。东德青少年体育学校严密的组织性及其训练的统一性使其逐步发展成为一个卓有成效的培育竞技体育主力队员的“冶炼工厂”[7] 31。

20世纪50年代初期, 在柏林、莱比锡、布兰登博尔格等东德城市已有了青少年体育学校[16] 121。家长可以不经过选派将12岁以上有运动天赋的子女送到学校进行常规性训练。随即青少年体育学校遍布开来。1959年后, 东德全民教育部通过决议将青少年体育学校改为“青少年体育特殊学校”, 集中于城市发展。此外, 政府还建立了寄宿学校, 完善了集训练、教学、食宿为一体的完整结构设施。在体育学校中, 青少年儿童既要完成高水平的运动训练, 同时又要完成学校教育任务。

为了解决学生学习和训练竞赛等方面的压力和矛盾, 政府在对师资进行大量投入的同时, 为学生运动员提供特殊的学习计划, 不过竞技训练的意义远远超过一般学校的教育任务。尽管如此, 青少年运动员还是承担着巨大的负荷和压力, 很多运动员由于各种原因退出体育学校。尤其是20世纪80年代后, 尽管东德尝试通过重新选派和挑选运动员等方法巩固原有基础, 但有天赋的青少年运动员基于各方面的原因以每年5%~10%的比例退出训练。主要原因在于:体育学校制定的较高成绩发展目标与相对缺乏成绩发展的前提条件之间的矛盾加剧。一方面, 后备力量过早专业化与训练过程不断提高的运动负荷不相适应; 另一方面, 青少年缺乏科学训练方法的指导。终止运动生涯的学生中将近一半以上是由上述原因引起的[17] 33。

2.2.4 体育俱乐部

作为第3个支持等级, 体育俱乐部构成东德竞技体育主力金字塔的塔顶。尽管青少年运动学校培养后备运动员并输送至体育俱乐部, 最后却只有近1/3的运动员达到最高水平[15] 126。各体育俱乐部在组织和结构方面无本质上的区别, 所有俱乐部隶属于体操和体育联合会。经体育学校培养, 被体育俱乐部接收的高水平运动员分为3级。其中主力1级代表国家在俱乐部进行训练和竞赛, 主力2级为国家队优秀后备力量, 主力3级只作为储备。

统一社会党中央委员会早在1969年有关竞技体育的决议中规定了体育俱乐部的训练内容, 俱乐部和教练员必须按照决议要求运行并为之负责。运动员的训练由教练员制定, 但须接受俱乐部监督; 教练员的训练方法须与俱乐部的训练计划一致, 独立的训练方法只有在保证取得成绩的条件下方可被有限使用。训练一般通过相对应的一个夏季奥运周期或冬季奥运周期组织。其中, 通过加大训练次数、范围和强度, 逐渐提高运动负荷和运动成绩是重要的训练方式。除此之外, 高水平运动员的个人训练计划在运动训练中也尤为重要。例如, 速度滑冰项目曾获得莱比锡体育学院的科研支持。在不同阶段的个人训练计划中, 通过对运动员的个人诊断确定训练和竞赛目标, 运用特别的周期性训练设计为运动员能够达到最高的竞技状态做充分准备。

东德在竞技体育全方位的财政支持上一直保守秘密, 就连体操和体育联合会的工作人员也不清楚财政支持的各个细节[9]。财政资助对俱乐部运动员是有区别的, 一般倾向于主力运动员。例如, 主力运动员除了普通的月收入外, 还有不同程度的成绩补助费用以及参加国际竞赛或课程、训练班的日常补助费用。对于在国际比赛中获得冠军的运动员还将得到高额奖金。除此之外, 取得优异成绩的运动员将获得国家勋章, 并通过奖金的形式给予鼓励。为了获得物质和职业方面的保障, 每个运动员在其竞技体育职业生涯伊始必须以书面的形式签署一份个人服从国家竞技体育事业的协议。除此之外, 获得资助的运动员必须与东德的政治和道德要求相符合。

2.3 东德竞技体育的科研支持

为保证竞技体育在国际上的优势地位, 东德非常重视体育科研, 强调科学认识在实践中的应用。东德竞技体育体系拥有科研全方位的支持, 体育科学和运动医学的中心任务是有效地参与和进一步优化竞技体育, 具体包括[18]:① 利用科学方法进行后备人才选拔; ② 后备人才的系统发展; ③ 高质量的教练员培训; ④ 健康指导和社会指导; ⑤ 训练计划的科学优化实施; ⑥ 运动专项研究; ⑦ 各措施间的协调。

科研支持和科学训练是东德竞技体育的特色之一, 通过科研支持使训练方法得到改进与创新、运动训练理论得到发展。如果能从生物学和训练学角度对具体的事例进行论证会更有说服力, 由于本文主题的限制和缺少相应的文献资料, 未能在这方面进行深入研究, 这是后续研究的一个重点。

2.3.1 德国体育大学(东德莱比锡体育学院)

以苏联模式成立的德国体育大学曾是东德竞技体育的科学中心, 拥有1 000多名教师, 培养了众多优秀教练员, 80%以上的毕业生成为训练中心或俱乐部的教练员。德国体育大学的专业分为体育教育、体育心理学、体育史、体育政治、数学和信息学、俄语和机密保护、测量和评价技术、运动医学、生物力学以及训练方法等。学校还设立了函授和进修课程。科研方面, 集中在生物力学、生理和训练学等领域中的研究。为防止科研成果外泄, 尤其在备战1972年奥运会期间, 严禁对外公开体育科研成果, 其竞技体育理论和实践杂志甚至不对学院内部学者开放, 以此防止新的科学理论和科研成果向外传播。

2.3.2 东德体育研究所

为促进竞技体育的科研支持力度, 东德在莱比锡体育学院成立了体育研究所, 标志着体育科学研究与教学的进一步分离。科学研究的目的也不再探讨科学认识和基础研究, 而是进一步提升东德竞技体育运动成绩, 尤其是集中在一些优势项目和拿牌项目上。体育研究所在严格保密状态下进行竞技体育的科学研究工作, 超过20个专业的大约600名专家和学者参与其中。他们的工作任务是按照奥运会周期, 通过“科学先行工作”保证东德运动员获得高水平的运动成绩。其科研工作集中在以下5个方面[18]:① 改善力量发展的肌肉刺激研究; ② 力量训练仪器的研发; ③ 对运动员即刻施加影响的带有即刻数据反馈的测量训练; ④ 在隔离的生物化学实验室进行的合成代谢和中心刺激手段实验; ⑤ 训练竞赛中心理调整方法的发展和实验。

2.3.3 东德竞技体育运动医学服务

运动医学对东德体操和体育联合会3个支持级别的所有运动员进行指导工作, 并重视运动项目在一般和特殊的运动医学指导中的区别, 是涉及不同训练要求和成绩结构以及训练和竞赛后运动能力恢复的专门组织过程。这一特殊任务要求对相关的体育科学知识, 如成绩诊断、功能诊断以及对不同运动项目的研究进行整体把握。运动医学指导主要在各单一体育俱乐部的框架中进行, 尤其是对当时奥运会的19个竞赛项目加以区分, 并进行专门的运动医学指导活动, 为此产生了一个从一级到三级的运动医学指导体系[19]。此外, 来自不同医学领域专家组成的医学顾问团体专门为高水平运动员服务, 建立运动员运动医学指导的地区范围体系。

尽管东德对高水平运动员所做的指导工作非常全面, 但后来还是不断地尝试医学药物对提高运动成绩方面的实验, 并且在运动员中广泛应用。虽然德国的一些学者如舒曼明确指出, 运动医学的科学和实践工作首先应加强对运动员健康方面的保护[15] 144, 然而, 东德非但没有拒绝使用兴奋剂, 反而通过一些组织机构, 如东德体育研究所, 在竞技体育领域计划和组织了不计其数的以提高运动员成绩为目的的药物项目研究。

3. 对东德竞技体育体制的评价

3.1 正面评价:竞技体育举国体制

短短40多年, 东德竞技体育就登上了世界体坛的巅峰, 这是由诸多因素造就的。东德的竞技体育体制是名副其实的“举国体制”, 即以政党主管、国家投入、统一选材和集中训练为特色的竞技体育体制。执政党统一社会党非常重视体育运动的发展, 尤其是竞技体育的激励和宣传作用, 这种指导思想甚至被写入宪法, 使竞技体育成为宣传和强化意识形态的工具, 对巩固执政党的领导有积极而重要的作用[1, 12]。这一服务于国家政治的特性始终贯穿东德竞技体育的发展过程之中。

从20世纪60年代末开始, 东德竞技体育体系内部隐藏了2个转向过程。一是通过了多个政治局决议, 使东德竞技体育产生了本质性变化。竞技体育在体育政策的高标准要求下构建, 享受持续性的国家支持, 如完善和科学的个人跟踪训练。通过特殊规定的学校和职业教育, 全方位的专人指导以及固定的经济和物质刺激等。高水平运动员获得社会、物质和财政方面的特别支持。此外, 对世界竞技体育统治地位的一味追求, 竞技体育作为对外政策的手段及社会主义与资本主义之间阶级斗争的一个固定组成部分而受到政府格外关注。另一转向体现在训练方式上。运动员经受了竞技体育体系的严格要求, 从而为东德在国际上取得显著的成绩打下基础; 但统一社会党在竞技体育决议中对运动员运动成绩的要求不断提高, 使运动员训练规模不断扩大, 导致了在训练中心或青少年运动学校青少年运动员的超负荷训练。20世纪80年代后, 在加大运动量已无法持续的情况下, 又将注意力集中到提高训练强度上。

总而言之, 东德利用强有力的政治手段, 形成了高效运作的竞技体育体制, 在明确的目标导向下, 一直处于世界体坛的领先位置。

3.2 负面评价:兴奋剂阴云

东德竞技体育训练过程的药物支持在广义上被理解为能提高运动员的负荷承载能力, 并在超强度的训练和竞赛后迅速恢复的一种广泛措施; 而在狭义上同时在国际上已被认为使用了兴奋剂[19]。直到东西德合并后, 东德还一直强调对运动员的药物支持和兴奋剂无丝毫关系, 但很多材料证实东德运动员使用了兴奋剂。德国学者施皮策对东德退役运动员进行过跟踪研究, 结果表明大约10 000名后备运动员和高水平运动员曾遭受强制性使用兴奋剂, 而且多数是在无意识的情况下“被使用”。这其中有超过1 000人次在身体和精神上受到严重损害, 很多运动员的子女也出现了非偶然性损害[20] 18-19。

1974年后, 鉴于国际竞赛组织对兴奋剂检测技术和方法的不断完善, 东德在兴奋剂方面着手进行一个更为秘密的研究计划和监督体系:一方面, 保证兴奋剂继续秘密使用; 另一方面, 将兴奋剂检测的危险降至最低。统一社会党对兴奋剂使用和实施过程进行严格监督, 尤其是东德体育研究所凭借其独立的工作团体不断地进行药物的研发工作, 特别是新物质的研发[21] 343-366。国家体育秘书处作为责任机构, 供给充足资金, 保障兴奋剂研究。同时协作相关政府部门, 包括卫生部和科学部门, 不仅进行计划和设计, 还组织了一个由体育学者、医生以及自然科学工作者组成的秘密研讨会, 就一些重大问题进行有针对性的研讨。20世纪70年代后期, 随着国际兴奋剂检测水平的加强, 一些使用合成类制剂的东德运动员被检查出兴奋剂阳性结果后, 东德的兴奋剂专家则进行了更为精确的兴奋剂研究。除了睾酮, 运动员还被注射一个准确剂量的表睾酮, 以此隐蔽人工合成的荷尔蒙附加物, 使运动员在竞赛前可以继续服用违禁药物而无法被查出。东德于1984年冬季奥运会上在遴选的运动员中进行了大剂量的睾酮注射, 同时注射表睾酮, 完成所谓的运动员竞赛前的准备工作[16] 179。

东西德合并后, 对东德竞技体育兴奋剂的讨论逐渐强化, 并出现了一些介绍东德竞技体育领域使用兴奋剂的文献和资料。鉴于反兴奋剂呼声高涨, 东德于1989年11月着手调查兴奋剂事件, 并将大量关于运动员使用兴奋剂方面的文章, 包括来自大学的博士论文和俱乐部档案迅速销毁或隐藏。尽管如此, 仍有超过150份关于兴奋剂问题的材料被保护起来, 这些材料成为东德竞技体育系统使用兴奋剂的确凿证据[22]。德国学者弗兰克和施皮策介绍了东德竞技体育领域使用药理学手段的特征[20] 24-25:① 东德竞技体育兴奋剂的使用是在运动员个人或小组无意识的状态下, 由中央委员会决议, 通过体育俱乐部进行的全面的兴奋剂计划和章程; ② 兴奋剂的研究、分配和应用涉及几乎所有运动项目; ③ 通过著名医生和科学工作者参与的, 无视运动员健康, 由国家规定的非道德、非法的人体试验。其中近1/4药物未经过副作用检测; ④ 基于对竞技体育成绩的无限制追求, 东德不仅违背了国际体育规则, 同时也违背了医学道德法规以及医务人员自身的法律规定(处罚法规和药品法规)。

3.3 全面评价

如果把东德竞技体育的辉煌成就简单归结为“有组织、有预谋地使用违禁药物”, 这个结论并不客观, 对东德也不公平。

(1) 使用违禁药物并非东德运动员的专利, 在其他体育强国如美国、苏联和东欧一些国家, 甚至我国在20世纪90年代时也有不少使用违禁药物的案例, 说明使用违禁药物在全球范围内都是比较常见的用以提高运动成绩的手段。进入21世纪后爆出的主要兴奋剂丑闻事件多发生在美国。例如女子短跑运动员琼斯、男子短跑运动员蒙哥马利、男子自行车运动员阿姆斯特朗等, 从这些“英雄”运动员的“药罐子”事件可以看出, 美国现在俨然已成了兴奋剂问题的“重灾区”。然而, 无人会质疑美国世界竞技体育最强国的地位, 因为人们的注意力更多地集中在美国的竞技体育体制上, 即以学校竞技体育为基础、以职业体育为抓手的“社会主导型”竞技体育体制。生活在这种体制下的美国青少年运动员, 学习、训练、接受大学教育和未来就业都得到保障。因此, 人们认为兴奋剂问题偶尔出现, 甚至在目前出现相对比较多的情况下, 也不能掩盖美国竞技体育体制本身所发挥的作用, 美国还是世界竞技体育强国。

(2) 东西德合并之后德国竞技体育尤其是夏季奥运会成绩下降, 主要原因不是因为运动员不再服用违禁药物, 而是因为德国沿用了西德的竞技体育体制, 即俱乐部体制, 在这种体制下只有最受欢迎、比较流行的项目才能保持高水平。东西德合并之后, 东德的竞技体育体制如同其社会体制和经济体制一样, 完全被西德所取代。在西德的俱乐部体制下, 受大众欢迎的、流行的运动项目发展机遇好, 如足球、曲棍球、马术、赛艇、自行车、击剑和大多数冬季项目就保持了比较好的发展势头; 而田径和游泳虽然也是德国人比较喜欢的运动项目, 但流行程度稍差一些, 缺少了类似东德“举国体制”的强有力支持, 尽管有天才式的运动员带动, 如比德曼和斯蒂芬, 但总体水平较东德下滑得比较严重。皮划艇项目是一个特例, 西德的水平比较低, 在奥运会上甚至一块奖牌都拿不到, 也算不上流行的项目。两徳统一后, 由于保留了大量东德的教练员继续执教, 先前的选拔、训练体系得以维持。尽管缺少了所谓的“药物支持”, 但通过高效的训练, 德国皮划艇从原来西德的弱势项目变为优势项目, 在近3届奥运会上均获得7~8枚奖牌, 在皮划艇项目奖牌榜上遥遥领先(表 1)。对这个特殊现象的解释, 恰恰能够说明取得好成绩的根本因素在于体制保证下的训练水平, 而不是简单地依靠违禁药物。

表 1 汉城奥运会和近3届奥运会部分项目德国所获奖牌数 枚Table 1. Medals of some sports in Seoul and other 3 Olympic Games for Gemmany国家 奥运会 奖牌数/枚 田径 游泳 皮划艇 东德 1988年汉城奥运会 27 28 9 西德 1988年汉城奥运会 4 3 0 德国 2008年北京奥运会 1 2 8 德国 2012年伦敦奥运会 8 1 8 德国 2016年里约奥运会 3 0 7 基于以上分析, 东德竞技体育的成功不能简单地归结为“药物支持”, 而是得益于高效的竞技体育“举国体制”。东西德合并后, 由于德国未继承东德竞技体育体制中的优点, 如集中选材、集中训练和重视科研等, 导致德国竞技体育总体实力有所下降尤其是夏季奥运会成绩下降较多。故东德作为“举国体制”最具代表性的国家, 其竞技体育取得辉煌的主要原因在于体制, 而不是靠违禁药物。违禁药物只是东德发展到极致的竞技体育“举国体制”下的一种副产品或催化剂, 在一定程度上帮助“举国体制”发挥出了更大的“威力”。

4. 结束语

20多年后再看东德的竞技体育体制, 既不是20世纪90年代前普遍认同的“巨大成功”和“体制带来的奇迹”, 也不是20世纪90年代后专家学者们认为的“完全失败”和“丑陋不堪”, 而是成功经验和失败教训并存, 对我国现有体制有很大启示的前车之鉴。很多学者把目前我国的竞技体育体制称为举国体制, 但同东德比起来, 我国的体制还不能算真正的举国体制, 因为我们并未达到像东德那样“举全国之力”办竞技体育的程度。另外, 一般认为我国的举国体制存在动力源不足、多种利益矛盾突出、资源浪费严重、运动员出口不畅等方面的弊端[23], 因此改革甚至彻底改变举国体制的呼声很高。

对东德竞技体育体制及德国统一后竞技体育发展特点和趋势的分析看, 带给我国竞技体育的启示在于:我国的竞技体育已获得了丰收(至少在夏季奥运会上), 已成为夏季奥运强国, 这说明举国体制是提高我国竞技体育成绩最有效的手段。如果完全放弃举国体制, 必然会造成部分项目水平的急剧下滑, 尤其是在我国开展并不普及、群众基础较差的一些优势项目如举重、跳水、体操和射击等。故从竞技体育可持续发展的角度首先应继续坚持和完善举国体制, 以提高在重大国际赛事尤其是奥运会中为国争光的能力, 弘扬奥林匹克精神和中华体育精神。此外, 在完善举国体制的同时, 应优化发展模式, 这一模式主要针对球类集体项目的提高和体育市场的完善, 尤其是对足球等带动体育产业发展以及社会影响力大的项目[24]。如此, 将有效改善我国竞技体育目前存在的诸多顽疾, 使我国从夏季奥运强国逐渐转变为竞技体育强国, 从而达到体育强国在竞技体育方面的标准和要求。

-

图 1 东德竞技体育体制示意[9]

Figure 1. Competitive sports system of East Germany

图 2 东德竞技体育支持级别模型[15] 15

Figure 2. Model of supportive level of competitive sports in East Germany

表 1 汉城奥运会和近3届奥运会部分项目德国所获奖牌数 枚

Table 1 Medals of some sports in Seoul and other 3 Olympic Games for Gemmany

国家 奥运会 奖牌数/枚 田径 游泳 皮划艇 东德 1988年汉城奥运会 27 28 9 西德 1988年汉城奥运会 4 3 0 德国 2008年北京奥运会 1 2 8 德国 2012年伦敦奥运会 8 1 8 德国 2016年里约奥运会 3 0 7 -

[1] 张时.民主德国的竞技体育运动[J].上海体育学院学报, 1989, 31(1):38-40 http://www.stxb1959.com/WKE/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=924E0662-048F-4331-84C0-AC1FD1FE3C59 [2] 麦克斯特拉维科.民主德国的青少年体育运动[J].四川体育科学, 1990(1):27-28 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SCTK199001005.htm [3] 杨要武.民主德国体育奇迹的缔造者[J].中国体育科技, 1990(1):12-15 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGTY199002004.htm [4] 孟莲芬.民主德国体育运动腾飞的两条战略措施[J].上海体育学院学报, 1990, 14(1):55-57 http://www.stxb1959.com/WKE/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=2381D700-8CB4-4919-8F62-86D63986B175 [5] Delow A.DDR-Leistungssportler der letzten Generation und ihr schwieriger Weg in die Moderne[M].Muenster:Lit Verlag, 2000

[6] Wonneberger G, Westphal H, Oehmigen G.Geschichte des DDR-Sports[M].Berlin:Verlag Spotless, 2002

[7] Krause J.Analyse der Leistungssportfoerderung in der ehemaligen DDR[M].Saarbruecken:VDM Verlag Dr Mueller, 2007

[8] Kluge V.Der Auftrag des DDR-Sport[C]//Diekmann I, Teichler H J.Sport und Zeitgeist im 19.und 20.Jahrhundert.Bodenheim, 1997:169-216

[9] Karlheinz G.Das Leitung-und Leistungs-system der Körperkultur in der DDR[M].Sportwissenschaft, 1983:7-10

[10] Ritter A.Die Rolle der den "Leistungssport" betreffenden Politbuerobeschluesse von 1967 bis 1970 fuer das "Leistungssportsystem" der DDR[J].Soyial-und Zeitgeschichte des Sports.1998, 12(2):37-56

[11] Spitzer G, Teichler J, Reinartz K.Schluesseldokumente zum DDR-sport[M].Aachen:Meyer & Meyer Sport, 1998

[12] Reichelt F.Das System des Leistungssport in der DDR[M].Marburg:Tectum Verlag, 2006

[13] 陈宝祥.民主德国是怎样发展体育运动的:下[J].体育科研, 1984(9):25-27 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYKA198409010.htm [14] Teichler H J, Reinartz K.Das Leistungssportsystem der DDR in den 80er Jahren und im Prozess der Wende[M].Schorndorf:Verlag Hofmann, 1999

[15] Schumann K.Empirisch-theoretische Studie zu erntwicklungsbestimmenden Bedingungen des Leistungssports der DDR[D].Leipzig, 1992

[16] Hartmann G.Goldkinder-Die DDR im Spiegel ihres Spitzensports[M].Leipzig:Verlag Leipzig, 1997

[17] Dietrich T.Ursachen fuer die Ausdelegierung aus dem Leistungssport am Beispiel der Skilauefer des SC Dynamo Klingenthal im Zeitraum von 1976 bis 1980[D].Leipzig, 1986

[18] Krebes H D.Die politische Instrumentalisierung des Sports in der DDR[C]//Materialien der Enquete-Kommission "Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland"Baden-Baden, 1995:1314-1369

[19] Gottschalk K.Das Funktionsmodell der Sportmedizin in der DDR[C]//Schumann K, Garcia R.Aspekte der Biowissenschaften zur Sportlichen spitzenleistung Verlag GNN, 2002:21-35

[20] Spitzer G.Wunden und Verwundungen:Sportler als Opfer des DDR-Dopingsystems[M].Koeln:Sportverlag Strauss, 2007

[21] Berendonk B.Doping-von der Forschung zum Betrug[M].Trossingen:Springer-Verlag, 1992

[22] Franke W.Fundktion und Instrumentalisierung des Sports in der DDR.[C]//Materialien der Enquete-Kommission "Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland"Baden-Baden, 1995:904-1143

[23] 杨桦, 孙淑惠.坚持和进一步完善我国竞技体育举国体制的研究[J].北京体育大学学报, 2004, 27(5):577-582 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SPOR200501003.htm [24] 刘波.德国统一前后竞技体育发展特点研究[J].北京体育大学学报, 2010, 33(9):25-28 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-BJTD201010006.htm -

期刊类型引用(5)

1. 赵全华. 民国时期山东省第一届国术省考述论. 河北开放大学学报. 2024(04): 7-13 .  百度学术

百度学术

2. 王家宏,董宏. 文化自信视域下中国式体育现代化要素内涵式发展方略研究. 天津体育学院学报. 2022(06): 626-631 .  百度学术

百度学术

3. 陈希. 传统武术在近代文化融合中的失语研究. 武术研究. 2020(04): 24-27 .  百度学术

百度学术

4. 覃宏荣. 浅谈初中政治教学中的快乐教学法. 教育界. 2019(02): 152+156 .  百度学术

百度学术

5. 庞博,张子华,纪仲秋,姜桂萍. 健康中国背景下民间游戏的价值与国际化推广对策研究. 四川体育科学. 2019(05): 87-92+103 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(2)

下载:

下载: