Development, Features and Enlightenment of German Sport Strategy

-

摘要: 从国家历史演进视角对德国体育战略进行研究,将德国体育战略演进历程分为体操运动主导期、体育改革探索期、纳粹思想膨胀期、东德西德并进期与人本需求强化期5个阶段,经历了军国体育、政治性体育、种族化体育、人本体育等战略思想的转变。演进特征体现在:战略价值服务于国家发展,满足了不同时期国家利益的需要;战略重心从注重国家政治诉求到强调社会人本需求;战略主体从国家主导到社会主导;战略缺陷体现为特定时期将体育作为国家意识形态工具,对人本需求关注不足。提出:我国体育战略应服务于国家发展战略,满足新时期国家利益的需要;体育战略重心转移到社会人本需求,推动全民健身战略价值释放;政府职能向调控型与服务型转变,发挥社会市场在体育发展中的主导作用。Abstract: The study analyzed the development of German sport strategy from the perspective of country's historical development.It divides the evolution of German sport strategy into 5 stages, that is, gymnastic-oriented stage, sport reform stage, Nazi-ideology-oriented stage, East-West-Germany coexistence stage and human-need-oriented stage. So, it has experienced from military sport, political sport, racial sport to humane sport. The evolution has presented the following features:its strategy value serves the country's development for the country's interest at different stages; its focus transforms from the country's political demand to human's need; its subject body changes from state-oriented to society-oriented. And its fault lies in the fact that sport was regarded as ideology tools at certain stages, lacking in the humanistic needs. The study proposed that the sport strategy in China should serve the country's development strategy to satisfy the needs of country's interest in new era. The focus should be returned to social-humanistic need to promote the national fitness strategy.Finally, the government should change its role from regulation-oriented to service-oriented and uphold the market's leading role in sport development.

-

Keywords:

- Germany /

- sport strategy /

- evolution /

- political demand /

- human need /

- country development

-

体育作为正义与美丽的化身、勇气与荣誉的积淀、进步与和平的象征, 是人类追求真善美至高境界的重要手段[1]。然而, 随着体育运动商业化气息的日益浓郁[2], 黑哨、假球、滥用兴奋剂、恶意侵害、贿赂等行为在破坏体育纯净风气, 弱化体育健身功能, 削弱体育积极导向的同时, 也给体育事业的健康发展带来新的挑战。对此, 刑法应全力出击予以重刑规制, 还是退避三舍任其所为?学界并无定论, 业界亦无共识。体育犯罪独立罪名的观点源于社会危害性的实质判断, 无法提供社会危害性程度的标准。体育犯罪普通罪名调整的观点依据规范文本的形式, 无法在规范缺漏之际进行准确抉择。由此可见, 以往研究过于强调社会危害性或规范违反性的某一侧面, 难以将两者有效对接, 导致体育犯罪的刑法边界陷入无限扩张和极力限缩的两极。

鉴于此, 笔者试图突破以往研究的瓶颈, 以竞技体育伤害行为、滥用兴奋剂行为、假球黑哨行为与赌球行为4种类型体育犯罪为焦点, 探寻体育犯罪刑法惩罚的正当性与合理性, 洞悉体育犯罪的实质内涵与外部边界, 通过刑法不得已原则将体育犯罪的客观危害与规范内容对接, 明晰体育犯罪刑法规制的应然界限, 从而划分刑法干预体育犯罪的合理范围。

1. 体育犯罪刑法边界的理论争议

体育犯罪聚焦于侵权与伤害的界限、滥用兴奋剂与毒品犯罪的差异性甄别、裁判员与运动员的渎职定性、赌球与赌博的社会危害性考量, 需要在剖析各争议焦点的基础上探寻体育犯罪刑法惩罚的正当性, 进而准确界定体育犯罪的刑法边界。

1.1 竞技体育伤害的民事侵权与刑事伤害争议

竞技体育伤害行为属于侵权之害还是刑事犯罪一直是学界热议的话题。持侵权之害的观点认为, 竞技体育是以身体对抗和直接冲突为内容, 不可避免流血和伤害, 因此参加竞技比赛也就等同默认承担被害风险。若伤害属无意造成当属意外事件, 若以竞技胜利为目的故意为之, 则属侵权范畴[3]。

坚持竞技体育伤害刑法调整者则认为, 行为人无论出于何种竞技求胜的目的, 都不得以对对手施加伤害为代价。刑法既然申彰法律面前人人平等, 就应当不加歧视地对竞技体育伤害予以同等规制。毋庸置疑, 竞技体育伤害的严重后果, 已符合故意伤害的犯罪构成, 追究行为人的刑事责任并无不当[4]。“在竞技体育犯罪问题上, 我们应该从刑法的角度进行评价, 并摆脱竞赛规则的道德因素, 以‘行为结果'和‘主观因素'为中心判断社会危害性, 从而决定其刑事违法性”[5]。对竞技体育伤害从法益侵害性出发予以刑法规制, 虽然能够实现法律面前人人平等, 但其对竞技体育伤害不加甄别地判断显然不符合客观情况, 强制性有余而灵活性不足。即便介入自甘风险的免责条件, 仍然在规则符合和规则内的故意问题上争论不休, 因此, 期望通过严格遵循刑法文本界定体育犯罪的刑法边界, 同样是徒劳无益的探索。

竞技体育伤害一律以侵权调整的观点, 兼顾竞技体育的肢体冲突内容, 合理考量竞技体育的身体对抗性特点, 是基于社会危害性的实质判断, 能够避免刑法文本的僵硬和滞后。然而, 竞技体育伤害民事侵权调整的判断以竞技体育的伤害内容作为免除行为人的刑事责任, 突破了刑法正当化事由的范围, 难以解释符合故意伤害犯罪构成的行为何以在体育犯罪的视域被“网开一面”。

1.2 滥用兴奋剂的刑民规制争议

近年来, 滥用兴奋剂呈愈演愈烈之势, 已成为刑法不得不直面的一个问题。滥用兴奋剂并非刑法明确规定的犯罪, 纳入刑法调整有违背罪刑法定之嫌; 刑法不予调整, 又有纵容兴奋剂滥用、腐蚀体育阳光风气之忧, 疏堵之间作何抉择?

从世界各国的立法看, 滥用兴奋剂入刑的国家较少, 而不予犯罪处理的国家较多。这既与体育行业的自治调整有关, 亦与滥用兴奋剂的多样性动机有关。意大利对滥用兴奋剂予以了入刑规定, 并明确最高3年监禁的处罚。意大利《关于反兴奋剂的第376号法令》不仅明示对使用兴奋剂的运动员进行刑事处罚, 还对管理者、执行者和怂恿运动员使用兴奋剂的人也给予同等的惩罚, 并且持有兴奋剂也被认为是犯罪[6]。我国对兴奋剂使用也一直持坚决反对的态度, 并予以严厉打击, 但并非一律入刑, 而是视情节轻重予以行业调整和刑法规制。对于自服兴奋剂一般不予犯罪处理, 而仅做禁赛限制; 对于组织、强迫、欺骗运动员在体育运动中使用兴奋剂的, 倘若符合刑法规定, 予以刑法调整。我国《反兴奋剂条例》第39条明确规定:“体育社会团体、运动员管理单位向运动员提供兴奋剂或者组织、强迫、欺骗运动员在体育运动中使用兴奋剂的, ……构成犯罪的, 依法追究刑事责任。”换言之, 滥用兴奋剂可以由刑法故意伤害罪予以调整, 但问题是, 故意伤害罪需要以造成轻伤害以上结果作为犯罪成立的条件。兴奋剂造成运动员伤害一般是长期服用的结果, 其潜伏期长达数十年。因此, 滥用兴奋剂的查处并不会直接导致刑事处罚的发生。其中尤为引人关注的是兴奋剂对未成年人的伤害问题。未成年人由于心智尚未成熟, 缺乏善恶甄别、是非判断的能力, 极易在成年人的引诱、教唆、欺骗和逼迫下滥用兴奋剂[7]。同时, 未成年人正值青春发育期, 滥用兴奋剂对身体的伤害较成年人更甚。故滥用兴奋剂以故意伤害罪的犯罪构成予以入刑, 无法实质性地保护未成年人的特殊利益。

鉴于滥用兴奋剂适用故意伤害所致的法益保护迟滞, 有学者认为应从兴奋剂的致害结果上进行考量[2], 并选择最相适应的罪名, 即从毒品犯罪罪名上予以突破。兴奋剂和毒品对人的身体都有危害, 并有引发猝死的可能, 两者对身体法益侵害的程度具有相当性, 应纳入刑法毒品犯罪的调整范畴。其中, 自服兴奋剂行为属于自损行为, 由行政法调整。引诱、教唆、欺骗、强迫他人服用兴奋剂, 非法制造、贩卖、进口、运输、提供兴奋剂行为对他人健康权、生命权甚至社会公共健康利益均有间接侵害[2], 应当适用《刑法》第347条、353条, 以走私、贩卖、运输、制造毒品罪和引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪论处, 或者在《刑法》第6章中增设滥用兴奋剂罪, 将上述2种行为囊括进去[2]。兴奋剂并非毒品, 且兴奋剂的范围远比毒品的范围广, 管控措施亦较为宽松, 若将滥用兴奋剂与毒品犯罪等量齐观, 必然有类推解释之嫌。

1.3 “假球”“黑哨”的罪名争议

“假球”“黑哨”以不真实的比赛, 违反公平规则的裁判, 人为改变比赛结果, 实现非法获利目的, 具有操纵比赛的行为表现, 有设立操纵比赛结果罪的立法空间。同时, “假球”“黑哨”通常又伴随有非法收受他人钱财的情形, 符合贿赂犯罪的犯罪构成, 有适用传统罪名规制的可能性, 陷入新设操纵比赛结果罪与认定贿赂犯罪的纷扰之中。

持“假球”“黑哨”定性传统罪名的观点认为, “假球”“黑哨”是体育比赛中的运动员和裁判员接受他人的请托, 利用自己参与比赛的身份, 裁量比分的职责, 故意踢假球、吹黑哨, 以期实现事前图谋的比赛结果, 收受他人财物的行为, 是典型的体育腐败, 应当予以贿赂犯罪的传统罪名规制。对于不具备公务员主体资格的运动员和裁判员, 利用自己的特殊身份, 收受他人财物, 在体育比赛中踢假球, 观点存在2种分歧。一种观点认为, “黑哨”和“假球”行为应当按照《刑法》第385条规定的受贿罪处理。理由是中国足协的法律性质是社会团体, 其从事的活动是管理社会公共事务, 受其聘任或聘请的裁判员和运动员的工作属于从事公共管理事务, 因此, 足球裁判员和运动员利用职务之便收受他人财物为他人谋利的, 依照现行刑法可按照受贿罪处罚[8]。另一种观点则认为, “假球”“黑哨”行为中的裁判员和运动员欠缺公职资格而应纳入非国家工作人员受贿罪。运动员和裁判员受雇俱乐部之间的赛事仅仅是一项商业活动, 故将此种行为定性非国家工作人员受贿罪, 处以较受贿罪法定刑更低的刑罚, 较为妥当[9]。

持“假球”“黑哨”应认定为独立操纵体育比赛罪的观点则认为, “假球”“黑哨”通过贿赂的方式实现操纵比赛结果的目的, 应以行为目的定性罪名[10]。况且, 操纵比赛罪与贿赂犯罪保护的法益并不具有包摄关系, 不能舍本逐末, 通过定性贿赂犯罪罪名的方式舍弃操纵比赛罪。事实上, 上述“假球”“黑哨”入刑贿赂犯罪的观点无非是想减少乃至根除操纵比赛行为, 而欲从根本上解决这个问题, 就必须对组织、实施、帮助、教唆操作比赛的所有行为人进行规制。由此审视, 刑法引入操纵体育比赛罪似乎不可避免。加之, 操纵体育比赛结果罪已有成功典范, 合理借鉴必然能有助于“假球”“黑哨”行为的规制。

美国《联邦体育贿赂法》对操纵体育比赛行为予以明确规定:无论谁实施, 或试图去实施, 或蓄谋与任何人去实施一项计划, 即在商业活动采取以任何方式去影响, 或者有贿赂存在于体育比赛中, 以及故意带着计划以贿赂方式改变体育比赛, 都将处以罚金或5年以下的监禁, 或两者并罚[11]。韩国《2011年法案》对试图操纵比赛的球员和教练员, 处5年徒刑, 罚款5 000万韩元。澳大利亚2012年修订的相关法律, 对操纵体育比赛者处以最高10年监禁[12]。值得注意的是, 对于操纵比赛犯罪并不限于专门的罪名, 而可以在传统罪名中进行调整, 但必须在法条中明示操纵比赛的内容。如美国《新泽西刑法典》《宾夕法尼亚刑法典》对操纵比赛行为采取欺诈罪的立法模式, 《加尼福利亚刑法》采取赌博罪的立法模式[11]。不可否认, “假球”“黑哨”定性操纵比赛罪有助于保护公平的体育竞技秩序, 并给予多变的操纵比赛行为重磅之击。对于以追求荣誉、为国争光等为目的的操纵比赛行为予以刑法规制, 恐有刑罚过重之嫌。

1.4 赌球与赌博的争议

赌球是指人们将足球、篮球等比赛结果进行下注, 并以比赛的输赢或者比分的多寡作为判断赌球胜负的标准。赌球在外在表现上和赌博有许多共通之处, 因此, 多被纳入赌博罪的范畴, 但也有少部分人认为赌球与竞彩业的性质相当, 不应纳入刑法调整。

坚持赌球是赌博的观点认为, 赌球虽然以体育比赛结果为依据, 与传统赌博借助骰子、扑克等工具直接进行赌博在表现上存在诸多不同, 但是其实质都是以营利为目的, 聚众赌博或者以赌博为常业, 应当纳入赌博罪的调整视域, 对于赌球的发起者应以设立赌场罪论处[13]。这一观点为学界多数人所采用, 也是司法实践中的惯常做法。

反对赌球行为入刑者则认为, 赌球行为不符合刑法赌博罪的明文规定, 赌博罪中的以营利为目的, 聚众赌博, 以赌博为常业显然没有包含赌球的行为, 纳入刑法调整有类推解释之嫌[14]。赌球行为是出于对体育比赛的喜好而进行的娱情行为, 需要投注者关注体育活动, 了解比赛进程, 与纯粹赌博的买大、买小截然不同。赌球是附属体育活动产生, 仍然宣扬体育活动的积极效应。赌球可看作是关注体育比赛、了解体育知识的一种催化剂, 只要严加管控, 并不会危及体育事业的健康发展。因此, 将赌球行为纳入刑法规制有失妥当。

2. 体育犯罪刑法边界的标准构建

体育犯罪之所以在竞技体育伤害的刑民区分、兴奋剂滥用与毒品犯罪的类推适用、“假球”“黑哨”的罪名难定、赌球与赌博的罪与非罪上举棋不定, 其根本原因在于未能洞彻体育犯罪刑法惩戒的正当性义理, 将刑法惩罚的表面特征(社会危害性和规范违反性)作为判断体育犯罪刑法边界的标准, 或陷入主观臆断, 或步入机械僵化, 难以在体育犯罪的刑法边界判定上提出合理标准。鉴于此, 必须从体育犯罪刑法边界的争论焦点探寻体育犯罪的应然边界, 界定体育犯罪刑法规制的合理范围。

2.1 体育犯罪刑法边界不得已标准的内涵

体育犯罪是应受刑法惩罚的行为, 其刑法的边界建立在刑法惩罚的正当性根基之上, 需要在获悉体育犯罪本质的基础上予以明确。欲洞察事物的本质, 必先从现象开始[15], 体育犯罪的本质亦不例外。“刑罚是刑法特有的制裁措施, 是区分刑法与其他部门法的唯一外在标志”[16]。刑罚既是一种惩罚措施, 也是一种社会关系。刑罚的一端是掌握刑罚权的国家, 另一端是应受刑罚处罚的公民个人, 调整的是国家与公民个人之间的关系。同时, 刑罚调整的国家是整体的国家, 刑罚惩罚的公民是孤立的个人, 是整体的国家和孤立的个人之间的关系。国家有何理由动用全部的暴力惩罚一个弱小的公民?其根本原因在于公民违反了国家的法律制度, 而法律制度是国家履行自己职能最基本的手段, 是国家存在和正常运行的前提和基础。故当一个公民的行为从根本上威胁到国家法律制度的有效运行时, 国家就会动用全部的力量剥夺该公民的基本权利, 即刑罚调整的也是国家的法律制度与个人基本权利之间的关系。就体育犯罪而言, 刑罚调整的是国家基本体育法律制度与个人权利之间的关系。国家的基本体育法律制度是公众意愿的代言, 必然以保障全体公民人权为己任。

至此, 体育犯罪的刑法调整对象可清晰地界定为全体公民人权和公民个人基本人权之间的关系。全体公民的人权和犯罪人的基本人权都是国家应当保护的权利, 陷入两难抉择之中。此时, 国家只能两权相害取其轻, 不得已牺牲犯罪人基本人权而保全全体公民人权, 类似于紧急避险。刑罚对犯罪人的基本人权剥夺只能小于全体公民人权, 其程度只要足以抑制此种危害, 避免潜在犯罪者重蹈覆辙, 是不得已而为之的无奈做法, 并非正当防卫和私权让渡。

从形式上说体育犯罪是对全体公民人权的侵犯, 那么什么样的行为才是对全体公民人权的侵犯?从直观看, 刑法处罚的行为与其他法处理行为的区别在于罪过。只有具有主观故意和过失的行为才是刑法调整的内容, 而其他法律中, 罪过并非必要条件。如民法和行政法都包含严格责任, 对无过错的行为也进行调整。体育犯罪的本质是行为人与刑法所保护利益相对的意志, 是行为人明知或应知自己的行为有危害社会的性质, 而不运用自己的认识能力和控制能力与刑法所保护的利益保持一致, 意志因素贯穿行为的始终, 并对行为起支配作用, 凸显意志对立, 即罪过。这里的罪过内容和传统的罪过理论是截然不同的。传统的罪过是一种故意或过失的心理态度[17], 是纯粹主观的心理活动, 而此处的罪过是一种行为的意志控制, 兼有行为主观方面和客观方面的内容, 且两者统一于主观方面。体育犯罪在行为结构上必须表现为罪过, 没有罪过就没有犯罪, 罪过的范围决定犯罪的范围。

体育犯罪的刑法界限应以不得已原则为据, 即刑法不到危及全体公民人权时不能用, 到了危及全体公民人权时必须用, 且对犯罪人基本人权的侵害要尽量少, 其程度只要足以抑制再犯、威慑潜在犯罪者即可。体育犯罪在实质上应当具备主观罪过, 形式上侵害全体公民人权的行为。以往在体育犯罪的刑法边界上之所以纷争不断, 最根本的原因就在于未洞彻体育犯罪刑法惩戒的不得已, 将社会危害性和规范违反性片面地作为体育犯罪的本质, 致使体育犯罪的刑法边界陷入主观恣意之中。

2.2 体育犯罪刑法边界不得已标准的判定

体育犯罪刑法边界不得已原则在实践运用中必须遵循法理和情理2个标准。法理标准从刑法和其他法之间调整对象的不同, 提炼刑法启动的条件。刑法作为“后盾之法”, 以保障全体公民人权为己任, 只能在现有的法律不能有效调整, 且不予刑法调整相应的法律制度必然崩溃的情况下适用[16]。其一, 现有的法律不能有效调整是刑法启动的前提。倘若某种体育行为虽然使其他法律不能有效调整, 但并未危及全体公民人权, 则国家实无动用刑法的必要。刑法不应担当警察的角色, 而应履行守夜人的职责。因此, 其他法律不能有效调整, 仅仅是刑法介入的前提条件, 而非必要条件。其二, 如果不用刑法调整, 现有的法律制度是否会崩溃。如果其他法律不能有效调整, 但是不用刑法调整, 国家的法律秩序依然可以维持, 则全体公民人权并无危害之忧, 实无动用刑法的必要。此时, 可以通过完善相应法律制度, 或者利用民法的基本原则予以调整。

体育犯罪刑法边界不得已原则的情理标准是不能对行为进行鼓励或褒奖, 也不应让人们感到普遍同情, 并在偏离不得已限度时进行实时调整。不得已原则强调刑法是公众意愿的代言, 出自民意, 取自民求, 应当在符合大众情感的基础上予以惩戒。体育犯罪的刑法边界并非立法者一厢情愿的决断, 亦非司法者专断独裁的恣意, 而是公众意愿的情感趋同。其他法律是否能够有效调整, 以及不予刑法调整相应的法律制度必然崩溃, 是刑法启动的理论标准, 但是关于刑法启动的内容, 惩戒的程度是否符合公众的刑罚意愿, 则可能存在偏颇, 此时应予以情理检验, 从公众对刑罚的认同态度进行直观判断。体育犯罪刑法边界不得已原则的情理标准包括正反2个方面:其一, 适用其他法律调整, 是对行为的鼓励或者奖励时, 必须适用刑法[16]; 其二, 体育犯罪的刑罚处罚不当让社会感到普遍的同情。

3. 体育犯罪刑法边界的实践策略

体育犯罪的刑法边界依托公众意愿, 承载大众情感, 是国家在全体公民人权和犯罪人个人基本人权之间的不得已抉择。不得已原则以其他法律是否能有效调整, 以及不予刑法调整相应的法律制度是否崩溃, 客观判断犯罪行为对全体公民人权的侵害, 准确界定何种程度的社会危害性超过体育犯罪刑法调整的边界, 清晰刑法规范的应然内容, 能够避免因社会危害性解释主体的个人差异或规范解读的标准不一而致的刑法界限分歧, 并保证其正确性。同时, 体育犯罪的刑法边界具有流变性, 必然随着社会生活的改变而改变。以不得已原则为据, 从公众意愿出发, 以他法的调整是否会造成对行为的鼓励和奖励, 以及予以刑法调整人们是否会感觉普遍同情, 直观考察大众情感的变化, 并在两者不一致时进行灵动调整, 确保体育犯罪的刑法边界与公众意愿保持实时趋同。鉴于此, 笔者试图通过不得已原则标准的具体应用化解体育犯罪在竞技体育伤害、体育贿赂、滥用兴奋剂、赌球行为上的刑法界限分歧, 有助于体育事业未知风险的规制。

3.1 竞技体育伤害的刑民区分

竞技体育伤害分为故意之害和过失之害。竞技过失之害是指运动员在竞技比赛中, 过失导致其他运动员身体损害的行为, 民法可以进行侵权调整, 刑法亦可进行过失致人重伤和过失致人死亡罪的入刑。刑法的调整只能在危及全体公民人权的情况下予以启动。竞技体育包含肢体对抗、流血冲突, 其竞赛规则涵盖过失致人重伤和死亡的内容, 且这一内容为公众所知晓。如摔跤、跆拳道、柔道比赛的内容就是通过武力制胜对方, 致人重伤和死亡的过失已经包含于竞技体育规则之中, 其规则的制定和明细过程是公众意愿的反映, 应当视为竞技体育伤害过失行为的免责条款。从此层面上看, 竞技过失之害并未危及全体公民人权。同时, 竞技过失之害纳入民法调整并不会起到褒奖和鼓励的作用, 亦不会造成民法制度的崩溃, 故从刑法适用的不得已看, 竞技过失之害不论是否造成了重伤或死亡的结果都不能纳入刑法调整。

竞技故意伤害是行为人在竞技体育中希望或放任自己行为对比赛对手的身体伤害。就规范层面而言, 民法侵权行为中的过错责任可以调整, 治安管理处罚法中的人身权利侵害条款亦可管辖, 刑法中故意伤害的犯罪构成也是契合的, 陷入法条的艰难取舍之中。笔者认为, 从体育犯罪刑法界限的不得已原则可以轻松化解。对此, 我们可以反向假设竞技故意伤害由民法调整, 并回溯民法制度是否会陷入崩溃境地。倘若竞技体育故意伤害一律由民法调整, 则故意伤害他人行为无须承担刑事责任, 且可获得胜利褒奖。同时, 竞技体育伤害都有保险赔偿, 且保险赔偿的前提条件是不属刑法规制范畴。因此, 竞技体育故意伤害不予刑法调整, 意味着所有的竞技体育伤害行为都应由保险公司赔付。

假设竞技体育故意伤害的取胜获益是Y, 民事赔偿成本是X, 故意伤害的精神成本是Z, 则竞技体育伤害施害者的得益是W1=Y-0, 是正性获值。竞技体育故意伤害的受害者丧失摘取桂冠的机会, 且要承受负伤的精神痛苦, 其得益W2=0-Z, 是负性获值。两相比较, 在竞技体育故意伤害民法规制的情况下, 故意伤害他人是最优的策略选择。当所有竞技体育比赛参与人都选择故意伤害对手的策略, 则每个竞技体育比赛参与人的身体法益都面临他人故意侵害的危险, 此时保护公民身体法益的民法制度必然难以为继, 且陷入崩溃的境地。此时, 行政法和刑法都有调整的可能, 需要继续考量行政法的调整是否会导致相应法律制度的崩溃。竞技体育伤害纳入治安管理处罚法调整, 可处5日以上10日以下拘留, 并处200元以上500元以下的罚款。

假设行政处罚的成本是M, 竞技体育故意伤害纳入行政法调整, 意味着对竞技体育伤害的负性评价, 则施害人的获胜收益不复存在, 最终得益:W1=0-X-M, 受害人的得益W2=-C, 两者都是负性得益, 如果W1>W2, 即-X-M>-C, 则竞技体育故意伤害的施害收益依然大于被害收益, 竞技体育比赛的参赛者仍有争相实施故意伤害行为的积极性, 此时行政法也将陷入崩溃的境地, 需要求助刑法调整, 即通过增加刑罚成本F, 改变竞技体育故意伤害的施害者和受害者的成本得益, 进而影响竞技体育比赛参与者的行为趋向。适用刑法调整后, W1=-X-F, W2=-C, 当W1 < W2, 则竞技体育比赛中实施故意伤害行为的策略劣于不实施故意伤害的策略, 保护公民身体法益的基本法律制度可以有效运行。值得注意的是, 受害者精神损害成本C的大小取决于伤害的程度, 伤害越轻, C值越小, 通过行政法平复受害情绪的可能性越大; 反之, 受害越重, C值越大, 通过行政法平复受害情绪的可能性越小。因此, 依据刑法不得已原则, 我们可以将未达轻伤害的竞技体育故意伤害纳入行政法调整, 已达轻伤害的竞技体育故意伤害纳入刑法调整。

必须强调的是, 基于刑法界限的不得已考量, 竞技体育的规则符合性仅仅是过失伤害的免责条款, 而不是故意伤害的无罪赦免依据。规则的符合性在竞技故意之害中承担的是举证责任分配。行为人的行为如果符合竞技规则, 则行为人主观罪过的举证责任由控方承担; 反之, 违反竞技规则, 则由行为人自己承担。换言之, 符合竞技规则, 但具备故意罪过, 仍然应当承当刑事责任; 违反竞技规则, 但并无故意罪过, 也无须进行刑法调整。由此可见, 签订赛前“生死状”等违背竞技体育精神和违反人伦的“烈性”比赛并不能阻止违法[18]。

3.2 滥用兴奋剂的行为规制

滥用兴奋剂的刑法界限之争聚焦于兴奋剂与毒品犯罪、故意伤害犯罪等质性考量, 在罪与非罪、此罪与彼罪之间左右“飘摇”。从兴奋剂与毒品的范围看, 兴奋剂的范围远比毒品的范围广。兴奋剂涉及处方药、非处方药、非法药物、非医疗用药和营养滋补品等, 而毒品一般是指能够使人形成瘾癖的禁售药物, 包括精神药品和麻醉药品。从获得方式来说, 兴奋剂是限制流通的药品, 可以通过处方的正当形式获得, 而毒品是禁止流通的物质, 只能通过走私, 贩卖获取。从客观危害而言, 毒品和兴奋剂都有损害吸食者身体健康的风险, 但是毒品有成瘾性, 一旦吸食, 难以戒除, 而兴奋剂不一定成瘾。因此, 公众对兴奋剂的憎恶并无毒品强烈。这也是国际奥委会规定, 运动员在奥运会上被查出使用兴奋剂, 将被取消成绩并被剥夺参赛资格, 但不受法律制裁的原因[19]。

服用兴奋剂虽然对自身身体造成伤害, 但是并不危害他人, 亦不会危及全体公民人权, 因此服用兴奋剂只是自损行为, 不当纳入刑法规制。如服用兴奋剂危害了体育比赛的正常秩序、公正结果, 可通过取消比赛资格、禁赛等行政处罚予以消弭。对于引诱、教唆、欺骗他人服用兴奋剂且造成轻伤害以上结果的行为, 如果纳入民法和行政法调整, 显然是一种获利褒奖; 此种行为具有主观罪过, 且不予刑法调整其他法律必然崩溃, 是一种侵犯全体公民人权的行为, 应当纳入刑法调整。按照引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪, 最高刑期可达7年, 明显过重。刑法不得已原则强调刑罚必须尽量减少对犯罪人基本人权的损害, 其程度只要足以抑制再犯, 且符合公众意愿即可。因此, 在侵害全体公民人权的情况下, 按照公众的刑量意愿, 选择与刑罚最相适应罪名是坚守刑法不得已原则的必然选择。

引诱、教唆、欺骗他人服用兴奋剂的行为较为符合的罪名有引诱、教唆、欺骗吸毒罪和故意伤害罪, 而故意伤害罪明显比引诱、教唆、欺骗吸毒罪轻, 且给予此种惩罚契合公众意愿, 应当以此罪论处, 同时根据结果实现程度判定既未遂。如果行为人引诱、教唆、欺骗他人服用兴奋剂仅仅为了追求比赛结果, 且使用的量并不会造成他人的轻伤害, 则行为人不具有与刑法保护利益相对的意志, 不应认定为犯罪。对于引诱、教唆、欺骗未成年人服用兴奋剂的行为, 考虑到未成年人的特殊保护, 以及滥用兴奋剂与吸食毒品对未成年人身体伤害的相当性, 应当以引诱、教唆、欺骗吸毒罪的重罪论处, 以此与公众关爱未成年人健康成长的情感相契合。

此外, 兴奋剂的非法提供、运输、制造是兴奋剂滥用的重要原因, 其针对的对象是不特定的人, 如果不予刑法规制, 对全体公民人权有损害威胁, 应当纳入刑法的调整范畴。对于罪名适用, 仍然应基于不得已原则从以刑制罪的角度予以考量。兴奋剂的非法提供、运输、制造可由非法经营罪和走私、贩卖、运输、制造毒品罪2个罪名调整。前者2个刑档(5年以上和5年以下有期徒刑), 后者4个刑档(最高刑可处死刑)。由于兴奋剂属于管控药品, 其非法提供、运输、制造的行为违反药品管理办法, 且此种行为直接造成的危害后果也远比毒品犯罪小, 若科以极刑, 公众多生同情。因此, 从公众轻刑化的情感出发以及兴奋剂贩卖、运输、制造的非法性质考量, 以非法经营罪进行调整较为适当。

3.3 “假球”“黑哨”的受贿定性

“假球”“黑哨”是体育犯罪的一种特殊类型, 可以在传统罪名中找到原型, 且尚未达至独立罪名, 刑法提前介入的不得已。事实上, 美国等国家虽然独立操纵比赛结果罪, 但定罪模式依然依托于贿赂、诈骗、赌博等传统罪名。此外, 强调“假球”“黑哨”对竞技体育公平秩序的危害, 而予以独立罪名的观点, 亦未考虑刑法规制的不得已, 仅仅是基于“假球”“黑哨”恶劣影响的情绪性立法建议。如果基于对体育秩序的维护, 那么是否每一个危及新生行业秩序的行为都应当给予独立罪名, 显然事实并非如此。对于危害竞技体育公平秩序, 但未有贿赂情形的操纵体育比赛行为, 刑法并非无所作为, 而可以通过适用《刑法》第6章第1节扰乱公共秩序罪的相关条款予以规制。

此外, 对于收受他人财物的“假球”“黑哨”, 能否定性受贿罪从重处罚的关键在于判定运动员和裁判员作用比赛结果的性质与国家工作人员受贿危害的相当性。“受贿的实质是滥用公共权力谋取私人利益, 简言之, 就是以权谋私”[20]。受贿人收受贿赂, 不履行法定义务的行为, 侵犯了国家公务人员职务行为的廉洁性、不可收买性[21]。非国家工作人员受贿罪侵害的法益是公司、企业或其他单位的管理秩序, 并无公职人员职务行为的廉洁性。因此, 受贿罪和非国家工作人员受贿罪的区别不在于犯罪主体收受贿赂的多寡和恶劣程度, 而在于犯罪主体身份的征表性和指代性。基于公众对公务人员公正、合法、有效执行公务的信赖期待, 受贿罪的刑档和刑量应当明显高于非国家工作人员受贿罪。笔者认为, 运动员和裁判员不管在决定体育比赛结果的权力上如何“神通广大”, 都不可能侵害公职人员职务的廉洁性, 除非运动员和裁判员利用了公务人员的职务便利。故从刑法适用的不得已而言, 不具有公职资格的“假球”“黑哨”行为不当纳入受贿罪的重罪处罚, 而应当以非国家工作人员受贿罪予以调整[22]。事实上, 如果在体育犯罪中对非国家工作人员和国家工作人员一律以受贿论处, 对国家工作人员的惩罚就是一种褒奖, 而对非国家工作人员的处遇则是一种公众不能承受之重, 其结果必然偏离刑法适用的不得已。

3.4 赌球行为的刑法调整

赌球行为以预判比赛结果为内容, 承基于体育爱好和一定的体育知识之上, 与直接以金钱押赌为内容的传统赌博有一定的区别, 但赌球行为终结于投注的输赢与传统赌博又别无二致。此外, 赌球行为与竞彩业足球彩票相当, 罪与非罪如何区分?笔者认为, 赌球行为是否该当刑法调整, 以及如何调整, 必须基于不得已原则进行考量。赌球行为的规制涉及赌球的投注者和赌球的设立者的行为定性问题。赌球的设立者一般通过网站, 设置赌球的比分, 胜负的赔付率, 并予以公开兜售。投注者通过比赛球员的既有表现选择下注的内容, 并在比赛结束后, 赌球设立者按照比赛结果兑付投注者。足球彩票也是通过比分、胜负等花样繁多的赔付率出售足球彩票, 并在竞彩成功后予以兑付, 因此两者在行为表现上确实存在许多共同之处。

问题在于, 赌球活动的设立者没有国家的许可, 更无从展开正常的监管, 因此如果发生赔付不能或者操纵体育比赛结果的情形, 投入者必然惨遭损失。此时, 赌球行为就不再是一种竞彩, 而是一种非法营利或金钱诈骗, 必然危及全体公民人权。因此, 在设立赌场罪和非法经营罪均可调整赌球行为, 且刑量与公众意愿趋同的情况下, 应当选择与犯罪性质最相适应的罪名。显然非法经营罪较设立赌场罪更契合赌球活动的设立性质, 且能够明了赌球行为缺乏合法监管的风险。同时, 如果赌球行为产生后, 行为人通过操纵比赛结果, 骗取投注者的投注资金, 则行为人也具备诈骗的主观罪过, 应当以诈骗罪和非法经营罪数罪并罚。

对于赌球的投注者, 由于其主观上并无危害他人的罪过, 其投注私人赌球网站也是基于对体育比赛的喜好以及对预判结果良好回报的期待, 因此, 并不具有聚众赌博和以赌博为常业的社会危害性, 不应纳入赌博罪调整。值得注意的是, 赌球投注者在个人赌球网站的投注仅仅是一种行为选择, 并不影响行为性质。事实上, 赌球行为纳入赌博罪调整并非刑法迫不得已的选择, 亦不是公众意愿所在, 抑制赌球行为的频发完全可以通过严格社会管控予以实现。故对赌球行为应当效仿他国先进立法, 在一般赌博罪的规定后另行设立独立罪名, 如增设出售非法彩票罪、发行非法彩票罪、持有非法彩票罪[23]。此外, 国家还应当限定足球彩票的上限, 避免狂热购买对家庭和社会造成的危害, 防止足球彩票演变为公权庇佑的赌博。

-

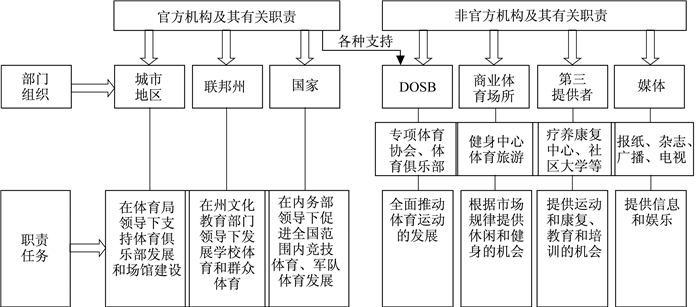

图 1 东德竞技体育管理体制[11]

Figure 1. Competitive sports management system of the East German

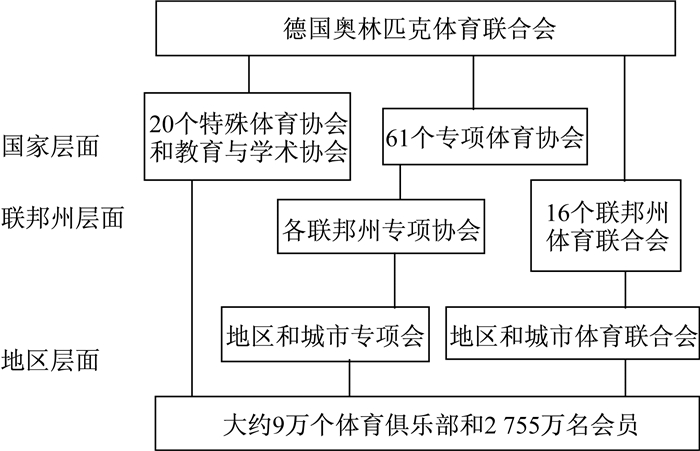

图 2 德国体育管理体制[12]

Figure 2. Sports administration system in Germany

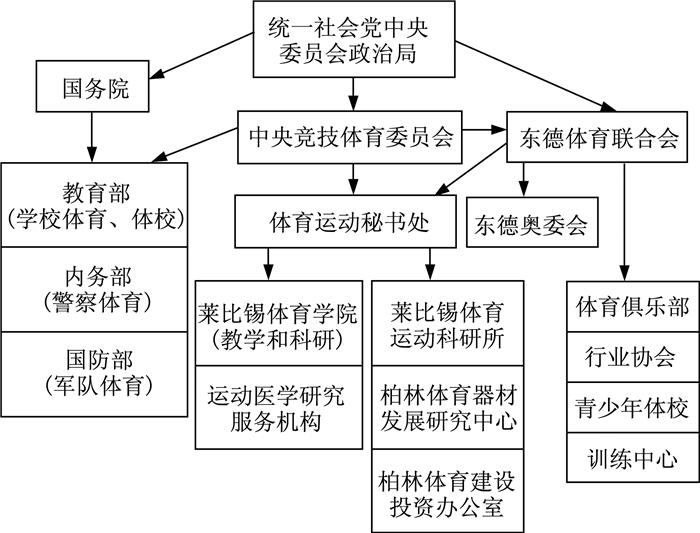

图 3 德国社会主导型体育体制结构[12]

Figure 3. Society-led sports system structure in Germany

表 1 德国分裂期的奥运会名次

Table 1 Olympic Games ranking of divided Germany

年份 夏季奥运会 冬季奥运会 西德 东德 西德 东德 1948 未参加 未参加 1952 28 未参加 4 未参加 1956 7(联队) 9(联队) 1960 4(联队) 2(联队) 1964 4(联队) 6(联队) 1968 8 5 8 11 1972 4 3 6 2 1976 4 2 5 2 1980 未参加 2 12 2 1984 3 未参加 8 1 1988 5 2 8 2 表 2 德国统一后历届夏季奥运会成绩

Table 2 Results of summer Olympics after German's unification

年份 1992 1996 2000 2004 2008 2012 奖牌总数 82 65 56 48 41 44 名次 3 3 5 6 5 6 -

[1] Becker, Christian. German sports, doping, and politics:A history of performance enhancement[M].Rowan & Littlefield Publishers, 2015:23-42

[2] 颜绍沪, 周西宽.体育运动史[M].北京:人民体育出版社, 1990 [3] 刘志民, 陈红玲.对德国竞技体育强国之道的再研究[J].南京体育学院学报(社会科学版), 2016(2):8-13 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LJTB201602002.htm [4] 朱庭光.法西斯体制研究[M].上海:上海人民出版社, 1995:245 [5] 李伯杰.德国文化史[M].北京:对外经济贸易大学出版社, 2002:8-10 [6] Ronald B, Woods. Social issues in sport[M].Gainesville, Florida:University of South Florida Press, 2001:30

[7] 中央电视台《大国崛起》节目组.德国[M].北京:中国民主法制出版社, 2006:77-92 [8] 刘波.德国体育政策的演进及启示[J].上海体育学院学报, 2014(1):1-7 http://www.stxb1959.com/WKE/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=97e06e69-37b2-45dd-ab47-6c47694d91e6 [9] Pierre A, Jim R.Sport and international politics:Impact of fascism and communism on sport[M].London:Routledge, 1998:16-33

[10] Stephen W, David L.East plays west:Sport and the cold war[M].London and New York:Routledge Taylor and Francis Group, 2007:8-17

[11] 刘波.德国统一前后竞技体育发展趋势分析[J].北京体育大学学报, 2010(10):25-28 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TJTY199301005.htm [12] 刘波.德国体育体制研究对进一步完善我国体育体制的启示[J].北京体育大学学报, 2011(11):5-14 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-BJTD201111003.htm [13] 石磊.德国大众体育管理体制及其运行机制的研究[M].北京:人民体育出版社, 2002:56 [14] 彭国强, 舒盛芳.日俄体育战略嬗变的经验与启示[J].西安体育学院学报, 2016(3)288-294 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XATY201603006.htm [15] 谢叶寿, 阿英嘎.公共体育服务政府职能定位研究[J].南京体育学院学报(社会科学版), 2015(2):56-63 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LJTB201502010.htm -

期刊类型引用(11)

1. 毕雨辉,董新有. 体育饭圈暴力的现实表征、生成逻辑与治理路径. 体育学刊. 2025(01): 52-60 .  百度学术

百度学术

2. 刘心仪. “通过贿赂操纵体育比赛”刑法规制的困境与破局——对《德国刑法典》第265c~265e条的借鉴. 北京体育大学学报. 2024(02): 91-101 .  百度学术

百度学术

3. 陈泽鹏. 操纵竞技体育比赛行为的实务考察及入罪证成. 湖北体育科技. 2024(04): 106-112+118 .  百度学术

百度学术

4. 林仕杰. 体育反腐的刑法边界——以非国家工作人员受贿罪的限缩解释为切入点. 体育教育学刊. 2024(06): 49-54 .  百度学术

百度学术

5. 林信铭. 裁判员受贿操纵体育竞赛的刑法规制——一个中德刑法的比较考察. 环球法律评论. 2023(06): 181-198 .  百度学术

百度学术

6. 卢士洋. 兴奋剂违规行为的刑法规制研究. 法制博览. 2022(06): 118-120 .  百度学术

百度学术

7. 黄晨宾,李恒. 以自食兴奋剂为切入点对兴奋剂入刑的冷思考——基于批判入刑观的视角. 南方论刊. 2021(10): 68-70 .  百度学术

百度学术

8. 刘峰江. 可宥性事由:体育竞赛“越轨”行为出罪的又一考量因素. 河北体育学院学报. 2020(06): 9-16 .  百度学术

百度学术

9. 霍俊阁. 竞技体育过失伤害行为非罪化的程序性考察. 西安体育学院学报. 2019(06): 648-654 .  百度学术

百度学术

10. 刘焱,芮沁. 论兴奋剂滥用的刑法规制. 中国卫生法制. 2019(06): 25-29+38 .  百度学术

百度学术

11. 贾健,赵亚坤. 社会体育伤害行为的正当化及其界限——以业余足球中的伤害为例. 河南警察学院学报. 2019(06): 73-81 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(8)

下载:

下载: