Status and Influence Factors for Female Sport Researcher's Output-Taking the Researchers Who Published Papers in Sport Science 2000-2015 for Example

-

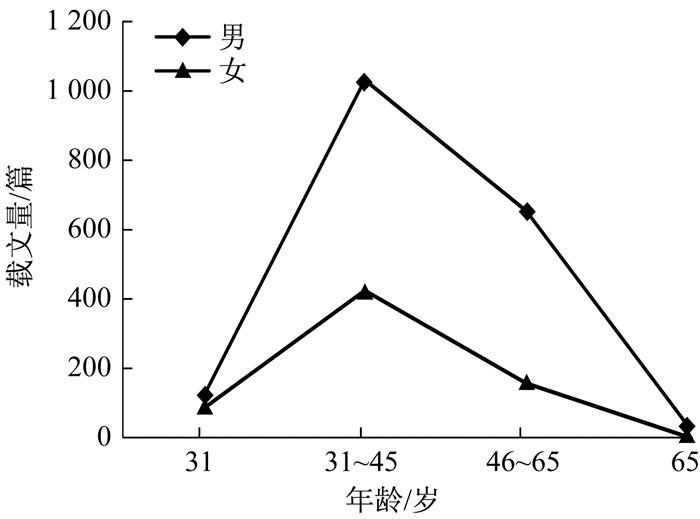

摘要: 采用定量统计与质性研究方法,以2000-2015年《体育科学》载文作者为例,分析女性体育科研人员的科研产出现状及影响因素。结果显示:各年龄、职称层次女性研究者的科研产出量均显著低于男性;学术兴趣、能力潜质和学术目标等是影响其科研产出的主要因素。提出:应推动现代化性别建设与促进科技政策制度改革,建立社会性别意识与改革高校内部管理制度,构建社群平台,优化与促进女性科研人员交流环境,以减少体育科研领域的性别差异。Abstract: With the methods of quantitative and qualitative analysis, the study selected the female researchers who published papers in Sport Science 2000-2015 to explore their research output and the influential factors.The findings show that their outputs were all significantly lower than that of male researchers whether in different ages or academic titles.And the academic interest, potentials and goals are the major factors to influence their research output.The study proposed that modernized gender differentiation and science-technology policy reform should be conducted; gender consciousness and self-governance system for universities and colleges should be established; social platform should be built to promote the communication environment for female researchers, thus to decrease the issues caused by gender difference.

-

Keywords:

- sport research /

- female /

- research output /

- quality research /

- Sport Science

-

在人类历史的整体演进历程中,伴随全球化的不断发展,“得标准者得天下”的智慧总结,正逐步渗透至各行各业,成为当今社会的集体认同以及未来世界的竞争焦点。从2013年党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,到2016年习近平总书记致第39届国际标准化组织(ISO)大会的信件,“标准化”不仅被提升为一项国家深化改革发展的顶层设计,也正切实地在国家治理体系中发挥着越来越重要的作用。武术作为中国文化的重要组成部分,其标准化发展的历史同人类标准化的发展史一样悠久,且这种发展正随着中国的政治、经济、社会发展不断前进。尤其自2012年全国武术协会主席和秘书长联席会议提出“把武术标准化建设提升到战略地位,全面推进各项武术标准化工作”后,武术标准化正逐步探索“从传统的以实践经验为依据,向当前以标准化学科理论为支撑的重大转型”[1]。

转型需有“他山之石”做参照。从“拳起于易,理成于医”的历史事实出发,就总体结构而言,武术上的理、法、劲、招跟中医的理、法、方、药,其理论原则和处理方式是全息映照和深度相通的[2]。这是武术标准化与中医标准化可以比较的前提。同时,以标准化学科理论为支撑的中医标准化早已起步,并取得了一些突破性成就,其间积累的许多经验、得失对于武术标准化具有重要启示意义。

笔者之前发表的论文《中医与武术标准化发展的比较研究》[3],主要就物态和制度层面进行了分析,本文则从物态、制度、行为、心态文化4个层面进一步深化研究,并主要从心态和行为层面对武术标准化发展较为迫切的方面与中医标准化进行再比较分析。

1. 中医标准化与武术标准化的比较

1.1 中医与武术标准化的指导思想比较

中医理论以“气”为根本出发点,强调个体化诊疗,运用辨证论治的方法,在五行生克的整体关联中求得阴阳平衡,具有自身独特的生理观、病理观和疾病防治观,与注重精准分析的西医有着完全不同的理论和方法体系。中医标准化应该按照自身规律,走自己的路。然而,在近代以来以西方为主导的现代化浪潮中,中医无疑在被强力裹挟着,致使所谓的中医标准化,很大程度上是在拿西医之“准”来“标”中医之路。以中药和西药为例,中药成分复杂,多复方配伍而用,“讲究用药性治病,而西药则根据成分治病”[4],这是2种完全不同的诊治思想。然而,在中药标准化过程中,却往往拿西药标准衡量中药。如有药物研发人员提到:“我们曾申报过一个新药,它是由解表宣肺、化痰止咳、清热解毒三类中药组成,其中哪些是有效成分,很难确定,但为了通过审批,只好指定了一个能定性定量的黄芩甙做有效成分,以此制定工艺和质量标准,也就是说今后检查此药的质量,只要黄芩甙含量达标就行了。如果止咳化痰和解表宣肺的药含量不足,仅仅黄芩甙达标是不能保证药品质量的,所以勉强确定有效成分和质量标准是自欺欺人。如果‘六味地黄丸’在今天,是万万通不过的。”[4]类似一些在中医标准化过程中令人无奈的事例还有很多。当然,近些年,中医界也已开始逐步深入反思这一问题,尤其在2011年遭受“欧盟封杀中药”之痛后,中医领域专业人员已在积极思考构建“以我为主”的中医标准化体系。

武术的标准化之路与中医有相似之处,尤其竞技武术这一中华人民共和国成立后的武术标准化重要成果的形成,无疑受到西方体育标准的强烈影响。其以奥运会为目标,虽在2008年走近北京奥运,却至今依旧未能走进奥运。当然,这并非在否定竞技武术对中国武术发展所做出的重要贡献。客观地讲,竞技武术作为历史的产物,也是在特定的历史背景下中国武术不得不做出的改变。即使在未来,竞技武术也依旧不应放弃已经坚持了数十年的奥运之旅。只是当前的东西方形势已发生巨大变化,与数十年乃至十数年前相比,均有极大差别。中国武术理应顺应时代大势,深刻反思造成中西武技文化现象千差万殊的根本原因,深入认识自身的特色与优势,重新规划未来的标准化之路。只有这样,传统武术才能更好地展现其真实面貌,发挥其文化作用;竞技武术才能更好地继续其竞技之路,圆其奥运之梦。

1.2 中药汤剂煎煮标准化与传统武术训练标准化的比较

从文化行为的角度看,中药汤剂煎煮标准化的变迁历程与传统武术训练方法标准化的演变具有可比性。历史上的中药汤剂煎煮一般以手工进行,属个体化行为,与用药一样有常有变,具有较强的个性,是理、法、方、药辨证论治体系的重要组成部分。这种行为习惯在社会的现代化转型中被悄然改变,由传统炉火“一贴一煎”的煎煮模式转变为现代设备煎药机“千篇一律”的操作方法。煎药机最早创始于韩国,1996年开始进入我国,到2009年有研究指出其“中国使用客户已有2~3万家医院,国内县以上中医院普及率达50%~60%,浙江、北京普及率超过95%”[5]。煎药机的使用有提高煎药效率,操作规范,易于控制,延长汤液保质期,便于存放、携带、服用等诸多优点,但也存在无搅拌过程,不能实现文武火转换,没有轻煎久煎的变化,不能满足先煎后下、煎汤代水、去滓再煎、分煎和合等特殊煎煮要求等问题。这些问题基本可以概括为现代煎药设备煎煮方法与传统中医煎药理论和标准的冲突。当然,在这种方式下煎煮出来的中药也不可能完全发挥出理想药效。在此背景下,卫生部、国家中医药管理局制定并发布《医疗机构中药煎药室管理规范》,其中第十九条明确规定,煎药机“应在常压状态下煎煮药物,煎药温度一般不超过100 ℃,要实现两次煎煮、文武火转化、满足汤药的特殊煎煮要求”;而且有报道称,“由国家中医药管理局组织研发的新型中药煎药机, 已能够实现自动两煎、自动加水计量、文武火自动转换、先煎后下、自动搅拌、煎煮定时、药渣自动分离、均分包装等13项新功能”[6], 较之以前的煎煮方法更能充分发挥药效,是在创新技术基础上对传统煎煮理论与标准的回归与靠近。可见,中药汤剂煎煮必须在遵循传统中药煎煮理论和标准的基础上进行创新,否则便不能获得理想药效。

在传统武术训练领域,长久以来,各拳种流派逐渐形成了各自独特的理论与技术标准,由此呈现出迥异的演练风格和纷繁的技法特色。但随着近代西方文化思潮与体育训练标准的涌入与冲击,中国武术以西方体育运动为参照,逐渐形成了以“长拳”为代表的竞技武术运动体系,并一度达至“一花独秀”的发展态势。受此影响,传统武术技术风格大都不再传统,而“变得不伦不类、花枝招展起来,呈现出舞蹈化、技巧化趋势”[7]。这一现象的出现,源自传统武术训练标准的改变。这种改变在历史中形成,有其必然性。但以中药汤剂煎煮标准化的发展历程为镜鉴,我们认为,传统武术训练方式固然可以创新,而且应该有所创新,但不应与经过实践检验的正确的传统武术训练理论和标准相违背,正如现代煎药设备的煎煮方法不应与传统中医煎药理论和标准相冲突一样。因为一旦形成严重冲突:中药药效必然大打折扣,甚至产生不可预测的毒副作用;传统武术也必然严重异化,从而造成其在技术与文化双重层面上不可逆转的损失。

1.3 中医推拿手法标准化与传统武术套路标准化的比较

中医推拿手法历史悠久,从先民最初的本能施为,到如今特色纷呈的诸多流派,其间经历了由无意为之到有意运用、由手法简单到技法繁复、由杂乱无序到系统研究的过程,凝聚着历代医家辛劳的汗水,是中华民族智慧的结晶。这一过程事实上也是中医推拿手法标准化水平不断提升的发展历程。但在历史沿革、文化归属、地域分割、师承有别、环境差异等诸多因素的影响下,当下不同流派推拿手法迥然有别,同一流派不同传人之间也往往差异显著,而且还普遍存在同名异法和同法异名的现象,以及手法描述不规范和实际临床中“科学性不强的非理性操作频繁出现”[8]等问题。这些问题给中医推拿手法的“教育、培训、学术交流等造成困难,引发了近年来手法事故和并发症的增多,严重影响手法应用的有效性和安全性”[9]。标准化作为解决这些问题的有效措施,受到很多专家的支持,如有研究就骨伤推拿手法标准化的赞同度做调研,得到的反馈问卷中有88%的专家、学者持支持态度[9]。中医推拿手法标准化需要在系统整理研究推拿手法相关文献的基础上,保持推拿手法的传统特色,可以“借鉴西方整脊疗法的发展模式,利用手法运动学、动力学、生物力学等学科的成果和研究方法,促进推拿手法的量化及规范化、标准化”[10],但绝不能陷入不中不西、归宗无门的尴尬境地。

传统武术套路由先秦至明清的标准化发展历程与中医推拿手法类似,也经历了由简单到复杂、由无序到有序的过程,最终达至拳种林立、流派纷呈的局面。这种局面的形成,是传统武术技法数千年不断精细化、繁杂化、有序化的结果,当然也可视为传统武术技法标准化水平不断提升的必然。具体地说,各拳种流派对于各自技法的规定与要求,均是传统武术中客观存在的各种事实标准。民国时期,“中华新武术”是传统武术套路标准化的重要形式,中央国术馆和精武体育会为传统武术套路的标准化传播做出了突出贡献。中华人民共和国成立后,简化太极拳、竞技武术套路、段位制传统武术套路等的诞生是传统武术套路标准化的主要新成果。可见,传统武术套路标准化一直在发展,而且在历史及当下对传统武术的国内外传承与传播做出了不可磨灭的贡献。但以中医推拿手法标准化为借鉴,审视中华人民共和国成立后的传统武术套路标准化成果,似乎还存在一些问题。如竞技武术套路是对传统武术套路的异化;简化太极拳及段位制传统武术套路中的任一套路,均无法从宏观上简洁地反映出该套路所属拳种的各流派最为精华的武术技法,未能实现对原有拳种流派的综合、提炼、融摄、超越。因此,整体来看,中医推拿手法标准化对传统武术套路标准化的启示主要有2点:①标准化对于传统武术套路发展而言极为重要;②传统武术套路标准化应从“提炼、统一”上下功夫。

1.4 中医辨证论治标准化与传统武术技击标准化的比较

“辨证论治”概括了医家辨别症候、实施治疗的过程,是中医理论的核心。由于辨证论治具有同病异治、异病同治的高度灵活性,是一种个体化诊疗,常常被认为无标准可言。但事实上,辨证论治自古即有标准可依,如《伤寒论》的398条经文,《脉经》的24脉象,都是辨证论治的“标准”。可以说,历史上中医的发展通常都是以对辨证论治标准的概括、总结、提升为基础的。中华人民共和国成立后,“中医药研究者围绕证候标准开展了系统的研究,对证候概念和内涵、证候分类、命名、证候量化的诊断标准等方面进行了规范化。近20余年来,证候规范化研究更是成为了中医药现代化和标准化研究的热点”[11]。诚如国家中医药管理局政策法规与监督司司长查德忠所言,辨证论治推崇个体化诊疗,但“个体化诊疗不是随心所欲,也有一定之规,标准化不会制约辨证论治的灵活性、个体化特征,关键是处理好特殊与普遍的关系”[12]。当然,中医辩证诊疗标准化也不能抹杀个体化诊疗和众多学术流派的特色,要知常达变,坚持“有所为有所不为的原则”[13],在中医自身发展的规律中达到辨证论治的客观化、标准化。

原始人类的技击需要促使了武术的产生,并在历史的磨砺与择取中逐步凝练、规范成今日传统武术的技击样式。从技击样式的宏观特征看,传统武术明显有别于跆拳道、空手道、拳击等域外武技,应该说这本身就是传统武术的一种存在标准。从传统武术的技击发展史看,其经历了由无章法的随意打斗,到技击手法和理论的不断提炼,以至形成以技击“标准”不同为区分的拳派的过程。这一过程正是传统武术技击标准不断提炼和升华的过程,是传统武术技击标准化的过程。与中医辨证论治的个体化特征类似,传统武术技击也强调变化,甚至有“练时有定规,用时无定法”之说,但这并不妨碍传统武术发展史上历代拳家对于技击标准的提炼与总结,如“指上打下,指左打右,指前打后”“上乘落,下乘举,前乘冲,跃乘起”等均是技击标准。这种普遍标准与所谓“用时无定法”“打无定法”的个体化技击理论之间的关系,正是前述中医辨证论治中所强调的普遍与特殊的关系,体现了历代拳家知常达变的技击意识。而从武术发展的史实看,这种普遍标准的总结,非但没有制约个体化技击方法的运用,反而促进了拳种流派的诞生,促进了传统武术的发展、丰富与完善。

1.5 中医与传统武术名词术语翻译标准化比较

术语是通过语言或文字来表达或限定某一专业概念的一种约定性符号[14]84。一个领域的名词术语是该领域工作者相互沟通的通用语言。中医和传统武术名词术语翻译标准化,对中医和传统武术的国际化传播具有重大意义。在翻译领域,常用的翻译方法有直译法、音译法、意译法、异化法、归化法、注解法、综合翻译法等。而在目前的中医名词术语翻译中,直译是最主要的方法;对于难解释的术语,则适量运用音译来表达[15]。从归化和异化的角度,也以异化为主[16],归化为辅。所谓异化,是指在翻译时尽量保留中医文化特色,尊重中医文化独特性和完整性的翻译方法;所谓归化,是指在翻译时尽量依照目的语受众的表达习惯,尊重目的语受众接受过程和接受程度的翻译方法。整体来看,不论音译、直译还是异化,所强调的均是对中医文化特色的关注,按照西方翻译家Venuti的观点,这可统称为“异国情调化翻译”,即翻译效果凸显原语文化特色。顺应此思路,由于中医属于东方文化,我们可更为准确地将这种翻译方法称为“东方情调化翻译”[17]。东方情调化翻译不仅是翻译方法,也可视为一种翻译标准,在当前的中医领域运用较为普遍,如《WHO西太平洋地区传统医学名词术语国际标准》和《中医基本名词术语中英文对照国际标准》,较多地采用了东方情调化翻译;世界卫生组织(WHO)于2010年在日本东京召开的传统医学国际分类(ICTM)会议上,国际疾病分类第11版(WHO/ICD-11)负责人Ustun在致辞中明确提出:翻译传统医学概念和术语的时候,尽量不使用相关的西医概念和术语,这应是今后制定WHO/ICD-11时所遵循的一个基本翻译标准[18]。

传统武术名词术语翻译可追溯到两千多年前,主要针对日本、朝鲜等国,大多为汉日翻译、汉韩翻译,以及汉语与其他亚洲国家的语言翻译等。由于受到地域环境和交通条件的影响,传统武术名词术语英译的历史相对较短暂,有历史可考的记载始于清末[19]。中华人民共和国成立后,《汉英武术词汇》(1988年)、《英汉汉英常用武术词汇》(1989年)、《汉英英汉武术词典》(2007年)等的相继问世[20],推动了传统武术名词术语翻译的标准化发展。但深入来看,仍旧存在很多问题,如“一词多译、死译硬译、望文生义等现象在现行武术译本中较为普遍”[21]。这些现象的产生主要归因于武术领域翻译标准的缺失[22],当然也包含传统武术名词术语翻译领域标准的不完善。

1.6 中医与武术标准化认识误区比较

我国标准化工作起步较晚,且主要在工业、农业、管理等领域应用较多,直到近年才引起文化艺术领域的高度重视。如2007年文化部制定了《文化标准化中长期发展规划(2007-2020)》,2009年全国文化艺术资源标准化技术委员会成立。所以,在一些文化领域,尤其像“丸散膏丹,神仙难辨”的中医和“以无法为有法”的武术,这种一直给人留有“无标准”印象的中国传统文化领域,对标准化学科较为隔膜,对标准化理论的引入存在很多认识上的误区。

宏观来看,由于中医和武术在历史、文化、思维等多方面关联紧密,有关标准化的认识误区也较为相似,主要有:①认为中医和武术没有标准;②认为中医和武术无法标准化;③认为中医和武术不需要标准;④认为标准的建立有碍中医和武术的发展。针对这些认识误区,本文主要从“事实”的角度对中医领域进行简单澄清,以对武术领域起到借鉴作用。而就武术领域认识误区从学理上的廓清,则留待下文的2.6一节专门进行。

从中医发展史看,尽管在古代没有明确提出“标准”“标准化”的概念,但中国古代的中医标准其实已经达到了很高的水平,如《伤寒论》《温病条辨》等古籍中记载的无数经方,无疑是“标准”存在以及具有很高水平的力证。事实上,历代医家正是在对于辨证施治经验、规律的积累、传承以及重复使用中,建立起了中医的事实标准。正是由于这些事实标准的不断累积,促成了中医领域蔚为壮观的文化气象。有人会以中医的个体化诊疗特色证明武术不能标准化,但“中医诊疗的个体化特征表现虽多,却离不开基本证型的范围。换言之,中医诊疗个体化,不是‘千人千面’,更多的情况是‘大同小异’”[14]27,遵守着共同的基本规范与理论。也正是这些基本规法和理论构成的“标准”,保障了中医个体化诊疗的可行性和安全性,奠定了中医诊疗个体化发展的基础。由此可见,中医不仅有标准,可以标准化,更需要标准,而且适度的标准化对中医发展还有重大促进作用。

2. 中医标准化对武术标准化的启示

2.1 厘清中西武技思维方式之异,走“以我为主”的武术标准化建设之路

基于中医与武术标准化的指导思想比较,中国武术的标准化之路需要在深刻认识中西武技文化现象区别的基础上重新规划。但由中西武技派生出的文化现象千差万殊、错杂斑斓,若仅从这些现象的细枝末节中去体认、思考,便会感慨“乱花渐欲迷人眼”。而当我们将视野投掷到思维方式的层面后,则又“柳暗花明”,顿生豁然开朗之感。此处所谓思维方式,是指由一系列基本观念所规定和制约并被模式化了的思维整体程式[23],位于文化的最深层,主导并控制着文化的发展方向与表现样式。因此,对中西武技思维方式进行梳理,其实是对2种文化现象的分别归约,有助于我们执简驭繁,深入透视中西武技,从而更为合理地规划中国武术的标准化之路。当然,这种处理方式本身就是对标准化理论中“简化”原理的运用。

中西武技分别在中西2种不同的文化中孕育而成,堪称中西文化的典型代表,而中西文化的主导思维方式是迥然不同的。按照著名中国哲学史家楼宇烈的观点,西方近代主要以科学思维为主,而中国人则习惯于人文思维。他认为:“人文思维和科学思维有很大不同,科学思维是从静态出发的,或者是从具体的物出发的,追求的是一种普遍适用性;而中国的人文思维,则是从人出发的,或者是从人事出发的,是一种强调个性的思维,因为它是动态的、整体的、联系的、随机的、综合的。”[24]所以,中西武技的思维方式必然也存在人文思维和科学思维之间的根本性差异[25]。如此,中国武术的标准化之路整体上便不应以西方武技、西方体育的标准为标准,否则便不仅是对中国武术的不自尊,也是对中国文化的不自信。退一步来看,即使从一开始便烙有西方体育标准印痕,甚至尽量以西方体育标准规范自身的竞技武术,在经历了数十载漫长光阴的竞技、奥运之旅后,仍不被奥运会这一西方体育的“最高标准”所完全承认,也证明竞技武术之前的“标准化”思路并不完全合适,如此便不得不改弦易辙,以更为自尊、自主的方式发展。所以,中国武术的未来标准化之路,必须“以我为主”。

2.2 优化、坚持传统武术训练标准,规避传统武术竞技化现象

基于中药汤剂煎煮标准化与传统武术训练标准化的比较,从悠远历史中缓步走来的传统武术,面对社会的现代化转型和竞技武术的同化,出现普遍竞技化现象。这一现象在当下频遭诟病,却也是历史的一种无可奈何。然而当竞技武术无缘奥运、体育强国号召提出、文化强国目标树立等系列重大事件发生之后,应对已然普遍形成的传统武术竞技化现象做深入反思。否则,再过若干年,当传统武术彻底竞技化后,传统武术的技术与文化也将随之彻底流失,那时的我们不论再做多么深刻的反思,历史也不会给予纠正的机会。深入反思,需要我们在西方文化思潮和体育训练标准的冲击中,不偏不倚,摆正位置,通过重新认识中国传统文化在当下世界文化图景中的位置与作用,重新梳理中国传统武术在漫长历史进程中逐步积淀形成的训练方法和标准,确认我们应该向世界、向未来呈现怎样的中国传统武术。

中国传统武术拳种众多、流派纷呈,对不同拳种流派的训练方法和标准逐一做梳理,自然不是本文所能做到的;对中国传统武术的训练方法和标准从宏观上做梳理似乎也不是本节所能完全容纳的。但我们至少可从中国传统文化“和而不同”的文化特质,以及世界文化潮流发展大势来考虑,并以中药汤剂煎煮标准化的发展历程为镜鉴,提出中国传统武术呈现给未来世界的理应是创新而又纯正的中国传统技击文化的观点。创新主要是就训练方法而言。现代科技及训练理论的发展与介入,往往可以更为科学、有效、安全地替代或改善某些在农耕时期形成的传统武术训练手段。但创新不应以牺牲传统武术技术的纯正为代价,而应保证甚至提升其纯正度。这种效果的达成,来自我们对于传统武术训练标准的清醒认识,以及对它的优化与坚守。所谓传统武术训练标准,准确地说,是指经过传统武术训练后,训练者所应达到的标准,如太极拳的松与柔。当然,标准需要优化,最好能够简化,并提炼出每一拳种流派的核心标准,这些核心标准是该拳种流派之所以成立的基准,舍此则不能表征该拳种流派的身份。如此,通过优化、坚持传统武术训练标准,可呈现给未来世界一种创新而又纯正的中国传统技击文化,自然也就可以从根本上规避当前的传统武术竞技化现象。这是一种文化回归之路,可有效防止传统武术技术与文化的流失。

2.3 提炼、统一主要拳种套路技术标准,形成传统武术套路国际传播标准化体系

基于中医推拿手法标准化与传统武术套路标准化的比较,可知传统武术的发展史就是传统武术的标准化史,传统武术本身即蕴含着标准化因子。这打破了人们普遍对于传统武术无标准、不可标准化的认识,从历史层面上为传统武术未来的标准化发展提供了合法性依据。鉴于国内外传统武术发展情况悬殊,根据武术传播的针对性原则,国内外的传统武术套路标准化应区别对待,所以此处只针对传统武术套路国际传播标准化进行思考。

(1)以“统一、简化、协调、选优”为基本原理的标准化,对传统武术套路的国际传播至关重要。因为仅“源流有序、拳理明晰、风格独特、自成体系”的传统武术拳种就有129个,每个拳种又有为数不等的流派,倘若不进行标准化处理,如此多的拳种流派,向国际上推广具体该推广哪些,又该怎么推广,推广的顺序如何,都是非常棘手的问题。另外,在推广的过程中,还很容易发生厚此薄彼的事情,从而导致不和谐“声音”的出现。

(2)以中医推拿手法标准化为借鉴,传统武术套路国际推广标准化应主要从“提炼、统一”上下功夫。优选主要拳种,对其分别做标准化,每一拳种形成一个标准化套路。每个标准化套路应尽可能简洁地综合、融摄其所属拳种下各流派最为典型、精华的技法与风格,对于相类似的技法进行优化、统一,对于不同的技法与风格则继续保留。如此形成的传统武术国际传播标准化套路,可从宏观上简洁地反映出该套路所属拳种各流派最为精华的技法与风格,实现对原拳种流派的综合、提炼、融摄、超越。

(3)对于“主要拳种”的遴选,应综合考虑文化、地域的因素,尽量达到选择较少的拳种,却展现出较完整的中国传统武术文化内涵和地域特色的目的[26]。如此形成的传统武术国际传播标准化套路体系,便不仅是综合、融摄了主要拳种流派精华的几个彼此独立的套路的简单拼凑,而是从整体上协调一致、可以较为完整地呈现传统武术技法精华、风格特色与文化内涵的有机体系,是整个中国传统武术的典型代表。

2.4 简化、优选主要拳种技击标准,形成传统武术套路国际传播标准化体系配套技击基准

鉴于中医辨证论治标准化给予传统武术技击标准化的启示,以及套路和技击素来都是传统武术两大重要组成部分的事实,故有必要在形成传统武术套路国际传播标准化体系的同时,进一步简化、优选主要拳种技击标准,形成传统武术套路国际传播标准化体系配套技击基准。这不仅可更为全面地向国际民众展示中国传统武术的内容,还可有效提升传统武术学习者的水平,因为从一开始,“教育标准就决定了教育者的做法,以及被教育者所能达到的高度”[27]。就此而言,之所以选择做技击基准,主要是考虑到绝大多数国际受众的接受能力和需要程度,以及传统武术套路国际传播标准化体系内容的简洁性、核心性、典型性。当传统武术技击进入高水平时,便“打无定法”、甚至“拳无拳,意无意,无意之中是真意”,实现了对技击标准的随意运用,或超越了技击标准的范畴,从而无需再做标准。

在基准制定的具体操作层面,应主要突出简化、优选的原则。经提炼、统一形成的传统武术套路国际传播标准化体系,浓缩着“主要拳种”中最为典型、精华的武术技法,这些技法均具有较强的技击含义。“配套技击基准”:①指对标准化套路中所有武术技法技击含义的逐一解读,以使套路演练和技击方法相配套,这类似于传统武术师徒传承中的“拆招”过程;②因为对于传统武术技法而言,每一个动作均包含着多种技击含义,“配套技击基准”不可能将之穷尽,所以只能从这些技击含义中优选出最基本、最简单、最实用的含义加以演示说明。可见,这是一个优选与简化的过程。在此基础上,可结合“各主要拳种”的主要技击理论,如形意拳的“硬打硬进无遮拦”、太极拳的“仰之则弥高,俯之则弥深,进之则愈长,退之则愈促”等,分别提炼“各主要拳种”的“核心配套技击基准”。这是对“配套技击基准”的进一步简化、优选、融摄、超越,有助于进一步提高学习者对传统武术技击方法与理论的认识和运用能力,也符合传统武术一精百精、一通百通、知常达变的学习规律。当然,虽然形成了基准,但技击练习与运用毕竟是非常个体化的,所以在传播过程中仍需考虑受众的性别、个性、体质等诸多因素,进行灵活变通,甚至做个体化传播,须知“尝试运用‘一刀切’的标准去传播是注定要失败的”[28]。

2.5 以东方情调化翻译特色为主,构建传统武术名词术语翻译标准化体系

有研究认为,长期以来,武术翻译自觉不自觉地采用了归化的翻译策略,用奥林匹克体育文化阐释着中国民族传统体育文化的文化内涵。在一些武术翻译中,尤其在竞技武术运动的技术与理论翻译中,这种现象较为明显。例如,竞技武术套路中的旋风脚等难度动作的翻译不是直译或音译,而是采用了编码的形式,这从文化安全的角度看,实际上是主动抛弃了这些名词术语所承载的中国文化内涵。正如“针灸穴位名称国际标准目前习惯上采用代码形式,从而丧失了针灸经穴名称本身所承载的文化和医理意义。这种做法,可谓是针灸西传史上的一大教训。这样的教训再也不能重现于中药名称的国际标准化过程之中”[18]。同样地,用奥林匹克文化阐释武术文化的做法,不应也不能继续出现在传统武术翻译中。

事实上,就传统武术名词术语翻译标准化而言,在专家访谈中,专家们认为针对大多数名词术语,采用音译为妥,并表示这也是在大多数传统武术对外教学中的普遍做法。音译是一种典型的东方情调化翻译。但对于没有汉语基础的传统武术初学者而言,若只进行音译,明显不能有效传达传统武术的丰富意象和完整内涵,这不仅不利于传统武术的深入传播,也无助于学习者深入领略中国传统文化的魅力,所以在很多情境下,便需要使用意译法、注解法等做补充。在运用这些翻译方法的时候,同样应该注意凸显东方情调。例如,对于术语“三盘落地”的注解,应将传统武术上盘、中盘、下盘的理论特色讲出来,而不应译成“三只盘子落到地上”。总之,“东方情调化翻译特色”理应是传统武术名词术语翻译的宏观标准,这一标准在音译法、直译法、意译法、归化法、异化法、注解法、综合翻译法等各种翻译方法中均可不同程度地呈现。这不仅有助于武术文化的深入传播,促进文化交流,也有益于译入语的丰富和发展。换言之,我们应以东方情调化翻译特色为主,构建传统武术名词术语翻译的标准化体系。

当然,不论是否以东方情调化翻译特色为主,翻译中均应充分考虑到文化差异的问题。以“玉”字为例,其在中国文化中是端庄秀丽、珍贵高洁的象征,常被用来称赞女子;有人曾将太极拳中的“玉女穿梭”翻译成“jade girl works at shuttles”,然而jade在英语中却常喻指“名誉不良的女子、荡妇”,此时的翻译就没有注意到jade一词在英语中的蕴涵意义[21],从而引发文化误读。

2.6 廓清武术标准化认识误区,以标准化战略助推武术现代化发展

基于中医与武术标准化认识误区的比较,对武术标准化的认识之所以会形成误区,根本上是由于对“标准”“标准化”内涵的片面理解,需要从以下几方面进行廓清。①武术是有标准的。“标准”有正式标准和事实标准之分,前者是经由权威部门发布的文件,后者则是约定俗成的规范。很显然,武术领域存在大量的事实标准,如每个流派的技术要求,每种兵器的形制规范等。②武术可以标准化。“标准”强调统一,但并不是必须绝对统一,更不是必须统一到只有1种规范,而是可以相对统一,做范围上的限制,或形成所谓的“基准”。“统一”主要是针对重复性现象而言的,武术领域存在大量的重复性现象,如武术流派的传承制度,武术文化中的阴阳、五行、八卦观念等,而且武术领域大量事实标准的存在,也是武术可以标准化的例证。③武术需要标准,因为武术标准是对武术重复性现象的总结,是对武术规律的提炼与升华,只要“标准”得当,便十分有助于武术的发展,如历史上大量拳派的形成便有“标准”分类的作用,武术术语翻译的合理标准化也必然有益于武术的国际化传播。④标准化虽然是一把双刃剑,但只要合理运用,一定是有助于武术发展的。标准有强制性标准和推荐性标准之分,这在给予受众更大选择权的同时,也为降低标准运用不当可能引发的负面效应提供了更多缓冲空间。

总之,在武术的现代化进程中,武术标准化是武术特色和优势的载体,有助于武术的科学化、规范化、规模化、国际化发展,是武术现代化的标志与核心内容之一,也是武术迈向现代化的先决条件与重要推动力量。可以说,武术标准化作为促进武术现代化发展的一项重大战略,势在必行,但标准化只是手段,促进武术发展才是目的。因此,标准化的同时应防范由于标准的不完善、不全面而阻止技术体系的全面性;对民间各具特色的传统武术流派也不应遏制,这是标准化不断发展的源泉[26]。

3. 结束语

从“它山之石,可以为借”的思路出发,本文选择中医标准化作比较,以对当前的武术标准化形成启示。然而,武术和中医均博大精深,标准化涉及的方面之多远非一篇学术论文可以完全容纳。故此,在物态、制度、行为、心态的文化四层次结构中,本文主要就心态和行为层面的内容进行了比较,而且它们在文化结构中处于较为核心的位置,对于物态和制度层具有统领意义,也就更具研究价值。

-

表 1 2000—2015年《体育科学》男女作者载文量及比例 篇

Table 1 The number of publications and ratio of male and female between 2000—2015 in Sport Science

年份 女(%) 男(%) 2000 21 (14.58) 123 (85.42) 2001 31 (24.22) 97(75.78) 2002 20 (25.97) 57(74.03) 2003 13 (14.61) 76(85.39) 2004 85 (32.82) 174 (67.18) 2005 68 (30.63) 154 (69.37) 2006 28 (18.79) 121 (81.21) 2007 47 (27.81) 122 (72.19) 2008 41 (26.28) 115 (73.72) 2009 40 (27.40) 106 (72.60) 2010 72 (26.77) 197 (73.23) 2011 45 (30.20) 104 (69.80) 2012 37 (25.51) 108 (74.49) 2013 34 (24.64) 104 (75.34) 2014 52 (37.14) 88(62.86) 2015 33 (24.26) 103 (75.74) 合计 667(28.95) 1 637(71.05) 表 2 自身限制因素节点与举例一览

Table 2 List of codes and examples of self-related restraints

节点 提及频率/% 参考点 内容举例 主客观原因造成的惰性 40.2 24 家庭琐事和孩子都分散精力, 每天都觉得精疲力竭, 课时多, 随着年龄的增长, 体力、耐力方面也比男同事弱很多, 我的男同事上一天课晚上还能回家做科研, 我早就累得不想动了 动机兴趣 23.3 20 在心理体验上, 科研没有娱乐和陪伴孩子的心理愉悦程度高, 并且出科研成果的过程很慢, 相当枯燥, 在没有必须这么做的要求下, 就很容易放弃 生理特征 19.5 10 男女的性格差异决定了选题的视角, 女性过于单一、重复、墨守成规, 导致创新能力也较差。并且多数女性没有男性的社交能力强, 因此在获取资料和信息方面也会处于劣势。自己科研攻关能力不够, 因此也不愿意在这方面下工夫 表 3 家庭限制因素节点与举例一览

Table 3 List of codes and examples of family-related restraints

节点 提及频率/% 参考点 内容举例 家庭 59.7 62 家务和孩子培养是长期生活重心, 占用了大量的时间和精力, 导致科研时间不多(34岁, 已婚)主要是育儿的责任和义务, 生养孩子这几年没时间做科研, 不做科研而消磨了斗志, 也模糊了科研方向(36岁, 已婚, 已育2个子女)社会和家庭对女性的期待值不高, 男性应承担起获得家庭收入的主要责任, 对女性的要求则没有这么苛刻(31岁, 未婚) 表 4 社会结构性限制因素节点与举例一览

Table 4 List of codes and examples of restraints related to social structure

节点 提及频率/% 参考点 内容举例 同行评议的隐性性别歧视 38.2 24 体育学科在我们综合性大学里本来就不被重视, 系里的领导又对女性的科研能力不认可, 支持度不高, 研究资源也偏重于男同事, 从心理上影响了科研积极性 缺乏与学术界的交流机会 36.7 20 男同事的社交网络比我们广, 也有更多的机会参与学术会议, 从而得到有价值的信息和更多的启发 科研社会中职位偏低 28.2 18 如果能像男性一样担任一些领导职务, 相对就会更容易获得更多的科研资源 -

[1] 高端平.行动起来, 促进我国女性科研人员的成长发展[J].中国科学基金, 2011(2):94-98 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZKJJ201102007.htm [2] 福克斯. 女性与科学职业[M]//西拉萨诺夫. 科学技术论手册. 盛晓明, 等, 译. 北京: 北京理工大学出版社, 2004: 157-172 [3] Jonathan R C, Harriet Z.The productivity puzzle:Persistence and change in patterns of publication of men and women scientists[M]//Harriet Zuckerman, Jonathan R Cole.The outer circle:Women in the scientific community.NY:W.W.Norton & Company, 1991:157-170

[4] 莫国香, 阎莉, 王思明.当今科技社会中部分高层科研女性数据统计分析[J].江苏社会科学, 2014(3):261-265 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JHKX201403038.htm [5] 操秀英. 媒体评论: 是什么导致了男女科学家论文数量的差异[N]. 科技日报, 2007-08-21(1) [6] 2008中国两院院士调查报告[EB/OL]. [2016-01-28]. http://edu.sina.com.cn/kaoyan/2008yuanshi/index.html [7] 张今杰, 张冬烁.科学研究中的女性"相对不在场"现象——自然科学中的性别不平等问题研究[J].科技进步与对策, 2008, 25(1):187-192 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KJJB200801054.htm [8] 林聚任.美国科学社会学关于科学界性别分层研究的综述[J].自然辩证法通讯, 1997(1):34 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZRBT199701005.htm [9] 雷曼.在科学界取得成功——女性的坎坷历程[J].国外社会科学, 2001(2):92-94 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GWSH200102027.htm Janice.R L.The new millennium status of women in chemistry-50 years later[J].C & EN, 2000(9):25-26

[11] 孙咏洁.高校科研女性"高端缺席"现象的主观成因及对策[J].高教管理, 2012(6):53-56 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JSGJ201206019.htm [12] Jonathan R C, Harriet Z.Marriage, motherhood and research performance in science[M]//Maehrm L, S Teincamp M W.Advances in motivation and achievement.CT:JAI Press, 1984:217-258

[13] Xue L R, Linda G, Kathryn B W.Productivity of women scholars and gender researchers:Is funding a factor?[J].The American Sociologist, 1989, 20(1)95-100 doi: 10.1007/BF02697790

[14] Yu X, Kimberlee A S.Sex differences in research productivity:New evidence about an old puzzle[J].American Sociological Review, 1998, 63(6):847-870 doi: 10.2307/2657505

[15] Kelliel M, Gareyc D, Patriciae G.Determinants of scholarly productivity among male and female economists[J].Economic Inquiry, 2003, 41(4):555-564 https://www.questia.com/library/journal/1G1-110028305/determinants-of-scholarly-productivity-among-male

[16] Mary F F.Gender, family characteristics, and publication productivity among scientists[J].Social Studies of Science, 2005, 35(1):131-150 doi: 10.1177/0306312705046630

[17] 章梅芳, 刘兵.我国科技发展中的性别平等问题的现状与对策[J].哈尔滨工业大学学报, 2006(3):6-11 http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=hrbg200603001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ [18] 钱玲飞, 杨建林, 邓三鸿.人文社会科学学科创新力核心指标评价[J].图书与情报, 2013(1):98-102 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-BOOK201301017.htm [19] 慕慧鸽, 张军.基于高被引论文的国立科研机构高影响力科研人员特征分析[J].情报杂志, 2015, 34(10):59-65 doi: 10.3969/j.issn.1002-1965.2015.10.010 [20] 孟羽.科研产出之谜:性别与科研生产力的研究综述[J].复旦公共行政评论, 2016, 35(4):137-140 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-FDGG201402004.htm [21] 黄炜, 程慧平.我国人文社会科学学科学术论文产出效率研究[J].情报杂志, 2015(4):24-31 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QBZZ201604025.htm [22] 朱依娜, 马缨.性别、时间分配与高校教师的科研产出[J].妇女研究论丛, 2015(4):24-31 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-FNYJ201504003.htm [23] 阎光才, 丁奇竹.学术系统内部分化结构生成机制探究——基于学术人职业生涯过程中产出稳定性的分析[J].高等教育研究, 2015, 36(2):13-22 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HIGH201502003.htm [24] 宋琳.女性科技人员的科研产出与投入的计量分析——以我国电子显微学为例[J].科技进步与对策, 2011, 28(9):46-51 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KJJB201109036.htm [25] Xie Y, Kimberlee A S.New evidence about an old puzzle[J].American Sociological Review, 1998, 63(6):847-870 https://www.aeaweb.org/content/file?id=763

[26] 景怀斌.中国人成就动机性别差异研究[J].心理科学, 1995(3):180-182 http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGXG199308001270.htm -

期刊类型引用(11)

1. 景晶. 年龄影响科研产出吗?——基于高校图书馆员科研论文产出的分析. 高校图书馆工作. 2024(01): 30-39 .  百度学术

百度学术

2. 刘宇,孙凯骋. 组织认同与科研产出:基于信息资源管理学科教师的实证研究. 数字图书馆论坛. 2024(05): 68-78 .  百度学术

百度学术

3. 杨海晨,林志义. 基于扎根理论比较思维的体育学质性研究想象力生成经验与反思. 上海体育学院学报. 2023(02): 13-25 .  百度学术

百度学术

4. 谭春辉,汪红信,王仪雯,梁远亮. 图情档学科高校教师科研论文产出的性别差异. 图书馆论坛. 2023(09): 65-75 .  百度学术

百度学术

5. 朱佳妮,周默涵. 学术金字塔中的“她力量”:高校工科女性教师科研自我效能感研究. 复旦教育论坛. 2022(05): 72-79 .  百度学术

百度学术

6. 朱姣,刘沛. 体育学科青年教师的科研困境与破解——基于社会生态学理论. 体育科学研究. 2022(05): 82-87 .  百度学术

百度学术

7. 郭娇,王晓华,张睿,原源,闫其涛. 我国农业女性科研人员职业成长规律实证研究——以2001—2020年《上海农业学报》载文作者为例. 上海农业学报. 2022(06): 142-146 .  百度学术

百度学术

8. 张华玉,魏德样. 体育学博士科研潜力评价——基于112位体育学博士H指数与G指数的分析. 武夷学院学报. 2022(12): 74-79+85 .  百度学术

百度学术

9. 胡坤. 统计软件在中国体育类核心期刊应用的趋势研究. 四川体育科学. 2021(01): 18-23+34 .  百度学术

百度学术

10. 于巧玲,邓大胜. 高校教师科研产出的性别差异与工作时间的中介效应. 全球科技经济瞭望. 2021(03): 59-67 .  百度学术

百度学术

11. 王薇,刘学鑫. 《体育科学》创刊以来所载少数民族体育论文的计量分析研究. 当代体育科技. 2019(28): 218-221 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(2)

下载:

下载: