Latest Hotspot and Evolution about Domestic and Foreign Study on Table Tennis

-

摘要: 以CNKI和WOS收录的乒乓球相关文献为研究对象,利用Cite SpaceⅢ分析软件对1992-2016年国内乒乓球研究的676篇文献及2006-2016年国外乒乓球研究的238篇文献进行科学计量与可视化分析。结果显示:国内乒乓球研究历经探索、快速发展、稳定及成熟阶段;国外作者合作与机构合作聚类分布较国内更显著;国内近期研究热点聚焦乒乓球运动员大赛心理状态、乒乓球文化与传播、乒超联赛管理与运营、乒乓球哲学和战术行为博弈论分析等;国外重点关注乒乓球运动员击球的动力学特征、比赛过程中的能量代谢特征及心理变化特征等方面。提出:未来乒乓球研究应深挖研究主题,定位新兴研究群体,规范研究方法,拓展研究视角。Abstract: The study selected the literature about table tennis from CNKI and Web of Science, using the software Citespace Ⅲ, to conducted the visualized analysis of 676 domestic table tennis papers published from 1992 to 2016 and 238 foreign papers from 2006 to 2016.The results show that the domestic evolution of research goes through 3 stages, that is, exploration, rapid development, and stable and mature stage.The cluster of foreign authors and institution cooperation are more remarkable than domestic ones.While the Chinese researchers are more attentive of the athletes' competition psychological state, the table tennis culture and its communication, the management and operation of table tennis super league, the table tennis philosophy and the game theory of tactical behaviors, etc., the foreign researchers focus more on the dynamic characteristics of ball-hitting for table tennis players, the characteristics of energy metabolism and psychological changes in the process of competitions etc.The future research for table tennis study should be on deeper topics, the new research groups, the standardized research methods and the expanded research perspectives, which is of great significance to promote the internationalized development of table tennis study.

-

Keywords:

- table tennis /

- research hotspot /

- evolution /

- knowledge map

-

乒乓球运动作为当今中国最具群众基础的运动, 一直以来都以其独特的魅力成为众人关注的焦点。据国际单项联合会统计, 里约奥运会期间, 乒乓球在全球范围内的转播时长高达471.4 h, 共有5.52亿球迷观看了比赛。其中, 中国共有3.72亿观众, 占据总收视人群的67.39%[1]。就乒乓球运动的理论研究而言, 在中国也有了较长的历史。近年来, 国内学者分别从技战术发展、科学化训练、后备人才培养模式、心理特征、乒乓球项目起源和传播等视角[2-3]对乒乓球领域的研究成果进行了归纳。目前, 运用知识图谱工具对特定专业领域的研究动态和发展趋势进行可视化文献计量分析, 已成为文献研究和知识服务的新趋势。本文以CNKI和Web of Science数据库中收录的乒乓球相关文献为研究对象, 运用文献计量学方法结合可视化分析工具Cite SpaceⅢ对乒乓球研究文献进行统计分析和内容挖掘, 依据知识图谱深入分析国内外乒乓球研究的前沿和热点领域, 对比国外乒乓球研究动态, 明确我国乒乓球研究的演进路径和发展趋势, 为优化我国乒乓球研究提供参考。

1. 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

研究资料所需的文献样本从中国学术期刊网络出版总库(CNKI)及Web of Science(WOS)获得。在CNKI中选择16种体育核心期刊, 以主题词或篇名或关键词并且摘要“乒乓球”的格式进行检索, 因在CNKI上能够搜索到的乒乓球相关论文的开始时间为1992年, 故选择检索文献的时间跨度为1992—2016年, 并对文献进行筛选, 共检索出国内文献676篇。由于所用数据库所限, WOS中目前能检索2006年至今的文献, 故选择的时间区间为2006—2016年, 检索主题词为“table tennis”, 选择语言为“English”, 类型为“article”, 共筛选出238篇文献。并将文献的全部信息(文献题目、作者、关键词、摘要等)下载并保存为纯文本形式, 以备数据处理和分析。

1.2 研究方法

利用刘启元等[4]开发的文献题录信息统计分析工具SATI对国内文献年发文量、第一作者发文量、关键词词频进行统计。利用美国德克赛尔大学陈超美博士[5]开发的Cite SpaceⅢ(版本为5.0.R.1.64-bit)绘制国内外研究作者合作图谱、机构合作图谱、关键词共现图谱与时区视图, 对突发关键词进行探测, 并对知识图谱进行解读。操作方程为:在CNKI及WOS数据库下载相关文献, 并以Refworks格式导出, 导出文件以download_**形式命名, 对原始数据进行合并同义词等处理, 使用Cite SpaceⅢ内嵌软件进行格式转化。通过反复甄选, 对比聚类效果, 最终在软件操作过程中, 将CNKI中数据的时间阈值选择5年为1个时间切片, WOS中选择2年为1个时间切片, 节点类型分别选择author、institution、keyword。作者的选取范围为TOP100%, threshold为1;机构选取范围为TOP100%, threshold为3;关键词节点阈值选择thresholds(c, cc, ccv)(c表示出现频次, cc表示共同出现频次, ccv表示共现率), 关键词阈值设定为(2, 2, 20;2, 2, 20;2, 2, 20), 网络修剪中选择寻径网络(pathfinder)和最小树法(minimum spanning tree), 其他为系统默认。

2. 结果与分析

2.1 时间分布

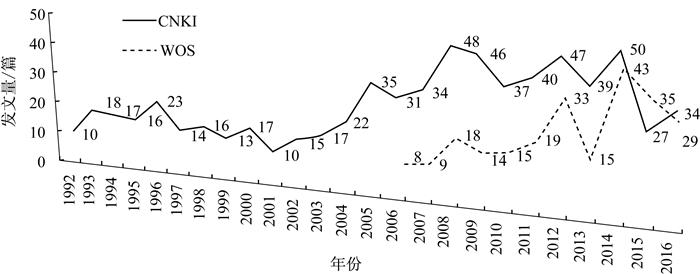

学术论文数量呈时序变化特征是衡量某领域发展的重要参数, 对评价该领域发展历程、所处阶段、前沿热点及未来趋势具有重要意义。国内外乒乓球研究论文量的年度分布如图 1所示。

统计发现, 国内外乒乓球文献量均表现为跳跃式升降变化趋势, 重合年份变化趋势较为一致。从国内看, 1992—2000年发文量处于平缓时期。2001—2005年发文量呈现快速增长态势。2006—2014年发文量保持在较高水平, 这与2008年北京奥运会的筹备与举办关系密切。2015年CNKI论文数量锐减至27篇, 究其原因:① 经过国内学者多年研究, 乒乓球相关理论日臻完善, 研究视角有待挖掘; ② 伴随着2015年《中国足球改革发展方案》《关于印发中国足球中长期发展规划(2016—2050年)的通知》及《冰雪运动发展规划(2016—2025年)》的出炉, 国家将振兴足球和冰雪运动发展的规划摆上日程, 在一定程度上影响了乒乓球相关研究的发文量。从国外看, 2006—2012年为稳步上升时期, 随后出现不规则升降趋势。突增年度显示, 国内外发文量分别在2008、2012、2014年出现激增现象。

文献数量的变化是一个复杂的过程, 依据普赖斯定律分阶段如下:国内研究1992—2000年发文量较为稳定, 处于理论探索阶段; 2001—2005年发文量维持在固定的增长量, 处于线性增长阶段, 学科理论日趋成熟; 2006—2016年, 乒乓球理论研究进一步深化和完善, 曲线出现不规则的震荡, 从曲线走势看, 今后国内外发文量均有递减的趋势, 且差距逐步缩小。

2.2 国内外乒乓球研究作者分析

2.2.1 核心期刊第一作者论文数量分布

选取发文量在3篇及以上的作者, 前3位作者发文量分别为16、16、12篇。发表4篇的作者共11人, 占总发文量的6.51%;发表5篇的作者共5人; 发表6篇的作者1人; 发表7篇的作者2人。唐建军(北京体育大学)、张瑛秋(北京体育大学)的发文量最多(16篇)。其次是兰彤(沈阳体育学院)12篇, 吴飞(北京大学)、肖丹丹(国家体育总局体育科学研究所)均7篇, 于文谦(辽宁师范大学)6篇, 张晓蓬(国家体育总局体育科学研究所)、程序(武汉体育学院)、章建成(上海体育学院)、陈启湖(三峡大学)、陈秋喜(武汉体育学院)各5篇。

2.2.2 国内外高频作者及合作图谱分析

合作图谱中, 每个圆圈代表一个作者, 圆圈大小与作者的发文量成正比。连接圆圈的线条表示作者间的联系, 线条粗细与合作紧密程度成正比, 而中心性(Centrality)是在知识图谱网络中起连接作用大小的度量, 它是联系沟通其他文献节点的枢纽[6]。

从表 1的出现频次看, CNKI中超过10次的有8人, 其中, 唐建军出现频次最高, 为25次。张瑛秋出现频次紧随其后, 为23次。张辉、兰彤、吴飞、肖丹丹、苏丕仁、张晓蓬分列其后, 出现频次各为17、14、11、11、10、10。WOS中居于首位的是Zagatto, 出现频次为9次。Martinent、Kondric出现频次分别为8次、7次。出现频次为6次和5次的作者分别有3人和4人。从中心性来看, 国内学者苏丕仁以0.09位居第一, 肖丹丹(0.07)、张瑛秋(0.05)、张晓蓬(0.04)、唐建军(0.03) 紧随其后, 中心性排名前五的国内作者均出现10次及以上, 与其他作者联系密切。国外学者中心性均为零, 研究核心团队尚未形成。

表 1 乒乓球研究高频作者一览(前10位)Table 1. The high frequency authors of table tennis studies(Top 10)序号 CNKI 序号 WOS 作者 频次 中心性(名次) 作者 频次 中心性(名次) 1 唐建军 25 0.03(5) 1 Zagatto 9 0.00 2 张瑛秋 23 0.05(3) 2 Martinent 8 0.00 3 张辉 17 0.01 3 Kondric 7 0.00 4 兰彤 14 0.02 4 Gobatto A 6 0.00 5 吴飞 11 0.01 5 Ferrand 6 0.00 6 肖丹丹 11 0.07(2) 6 Poizat 6 0.00 7 苏丕仁 10 0.09(1) 7 Van Biesen 5 0.00 8 张晓蓬 10 0.04(4) 8 Iino 5 0.00 9 蔡学玲 9 0.02 9 Peters 5 0.00 10 施之皓 8 0.01 10 Kojima 5 0.00 作者合作图谱能直观反映作者合作发文的基本情况。从国内学者看, Nodes(网络节点数)=398, E(连线数量)=307, Density(整体网络密度)=0.003 9, 作者间相互联系不够紧密。我国乒乓球运动领域的核心合作团体较为明显, 其中以张瑛秋团队、唐建军团队、张辉团队、苏丕仁团队、张晓蓬团队、肖丹丹团队较为突出。究其原因, 在教育和工作经历上, 产生合作关系的学者团队基本属于同一地区及同一单位, 研究方向较为一致, 如:唐建军团队主要以技战术体系研究为主; 张瑛秋团队以乒乓球训练特别是以青少年身体素质训练研究为主; 张辉团队以计算机数据挖掘技术的运用研究为主; 肖丹丹团队以乒乓球运动员训练中的各项技术的生物力学特征研究为主。另有7人合作团体1组、4人合作团体1组、3人合作团体5组、2人合作团体15组, 独著文章者较多, 研究人员比较分散。

从国外学者看, Nodes=474, E=855, Density=0.007 6, 国外作者网络密度有所加强, 网络节点数和连线数量显著多于国内合作情况。以Zagatto和Gobatto为核心形成了22人的最大合作共同体。以Kondric为核心形成了15人的第2大合作共同体。另外, 13人、12人、10人合作团体各1组, 11人、7人合作团体各2组, 6人合作团体4组, 5人合作团体8组, 4人合作团体11组, 3人合作团体16组, 2人合作团体13组。从计算所得模块化评价指标系数(Modularity)可知, 国内作者M=0.296 < 0.3, 国外作者M=0.978>0.3, 相较于英文文献, 中文文献作者间未形成较强的网络合作特征, 呈现一定的离散状态, 局部区域聚类分布显著, 而国外作者合作社团结构呈显著化态势。

2.3 国内外高频机构及合作图谱分析

发文量是评价机构科学影响力的重要指标之一。对两类数据库发文机构取前10位(表 2)。

表 2 乒乓球研究高频机构一览(前10位)Table 2. The high frequency institutions of table tennis studies(Top 10)CNKI WOS 机构 频次 地区 机构 频次 国家 北京体育大学 97 北京 Univ Lyon 1(里昂第一大学) 9 法国 上海体育学院 50 上海 Univ Ljubljana(卢布尔雅那大学) 7 斯洛文尼亚 武汉体育学院 16 武汉 Shanghai Univ of Sport(上海体育学院) 7 中国 天津体育学院 12 天津 Chinese Acad Sci(中国科学院) 6 中国 国家体育总局体育科学研究所 11 北京 Beijing Inst Technol(北京理工大学) 6 中国 北京大学 11 北京 Zhejiang Univ(浙江大学) 5 中国 中国国家乒乓球队 10 北京 Univ Tours(图尔大学) 5 法国 成都体育学院 6 成都 Univ Split(斯普利特大学) 5 克罗地亚 国家体育总局乒乓球羽毛球运动管理中心 6 北京 Univ Groningen(格罗宁根大学) 5 荷兰 中国传媒大学 5 北京 Tech Univ Darmstadt(达姆斯塔特科技大学) 5 德国 从发文机构分布看, CNKI中北京体育大学、上海体育学院占据绝对优势, 出现频次分别为97、50次, 武汉体育学院、天津体育学院等机构紧随其后。在WOS中, 里昂第一大学排在首位, 其次是卢布尔雅那大学。值得注意的是, 国内的上海体育学院、中国科学院、北京理工大学、浙江大学分列第3~6位, 研究能力十分突出。从地域分布看, 一个地区的科研活动水平与该地区的国民生产总值等因素有关, 进行地区分布统计有助于找出研究差异, 凸显科研成果分布状况。目前国内对乒乓球的研究主要分布在北京、上海、武汉等地区, 以北京居多。造成这一现象的主要原因:一方面高产作者大部分聚集于北京、上海等专业体育院校、综合性大学; 另一方面这些地区的经济发展较快, 各相关部门如国家队、体科所需要科研作为支撑, 在这种境况下对乒乓球的研究需求应运而生。在WOS中, 法国、斯洛文尼亚、中国、克罗地亚、荷兰、德国等是乒乓球研究的热点区域。

为考察机构间的合作情况, 生成了国内外乒乓球研究的机构合作图谱。国内乒乓球研究成果涉及330个机构, 但合作的网络密度D=0.001 5, 相互间的联系不够紧密, 仅以北京体育大学、上海体育学院为核心与其他机构间的合作十分广泛。国外机构图谱显示, D=0.010 7, 机构间合作密度明显高于国内。

在Citespace中, 某个聚类所包含的突发节点越多, 表明该领域越活跃[7]。结果显示, 从探测的突发机构看, 国内各乒乓球研究机构在不同时期突现:1996—1998年北京体育大学小球教研室关注乒乓球领域较多, 2001—2006年武汉体育学院网类球教研室、北京体育大学小球教研室较为突出, 2006—2010年三峡大学体育学院和沈阳体育学院运动训练系热衷乒乓球研究, 2009—2013年辽宁师范大学体育学院和山东大学体育学院关注较多。从近5年突发机构看, 北京大学体育部、上海体育学院运动科学学院和上海体育学院中国乒乓球学院成果颇丰。

2.4 研究热点分析

2.4.1 国内外高频关键词及共现图谱分析

如表 3所示, 国内研究文献高频关键词有“乒乓球运动员”“竞技体育”“技战术”“乒乓球运动”“乒乓球比赛”“大学生”“身体素质”等, 国外研究文献则主要聚焦于“performance”“sport”“player”“skill”“expertise” “movement”“perception”等, 关注焦点既有相同, 也有差异。

表 3 乒乓球研究高频关键词和高中心性关键词一览(前10位)Table 3. The high frequency and the high centrality keywords of table tennis studies(Top 10)CNKI WOS 关键词名称 频次 关键词名称 中心性 关键词名称 频次 关键词名称 中心性 乒乓球运动员 44 乒乓球比赛 0.34 performance(表现) 51 perception(知觉) 0.20 竞技体育 40 乒乓球运动员 0.21 sport(运动) 49 player(运动员) 0.19 技战术 30 训练方法 0.20 player(运动员) 20 blood lactate(血乳酸) 0.16 乒乓球运动 28 技战术 0.18 skill(技能) 19 exercise(练习) 0.15 乒乓球比赛 15 接发球 0.16 expertise(专项技能) 18 skill(技能) 0.14 大学生 8 身体素质 0.14 movement(活动) 18 model(模型) 0.13 身体素质 7 主力队员 0.14 perception(知觉) 18 anxiety(焦虑) 0.10 运动训练 7 运动训练 0.13 model(模型) 14 children(儿童) 0.09 群众体育 7 乒乓球项目 0.13 exercise(练习) 14 cognition(认知) 0.08 训练方法 6 青少年 0.07 anxiety(焦虑) 13 down syndrome(唐氏综合征) 0.06 共现图谱结合中心性显示(表 3):国内是以“乒乓球比赛”(0.34) 为研究重心, 以“乒乓球运动员”(0.21)、“主力队员”(0.14)、“青少年”(0.07) 为焦点对象, 重点剖析“训练方法”(0.20) 的创新、“技战术”(0.18) 的使用特征、“接发球”(0.16) 的处理规律、“身体素质”(0.14) 的提升手段等; 国外“perception”(知觉)(0.20) 研究中心性最高, 涉及“recognition”(识别)、“eye movement”(眼动)、“gaze behavior”(凝视行为)、“action simulation”(动作仿真)等, 而“player”(运动员)(0.19) 中心性位列第二, 大多研究乒乓球飞行中的“trajectory prediction”(轨迹预测)、运动员训练中的“blood lactate”(血乳酸)值的高低。以血乳酸为研究中心的对象人群有“adolescent”(青少年)、“elite player”(优秀运动员), 研究内容包含“physiological response”(生理反应)、“anaerobic endurance”(无氧耐力)、“athletic performance”(运动表现)、“table tennis exercise”(乒乓球练习)。

另外, 具有较高中心性的还有“skill”(技能)(0.14)、“model”(模型)(0.13)、“anxiety”(焦虑)(0.10)、“children”(儿童)(0.09) 等。较机构合作图谱而言, 关键词共现图谱在整体结构和形态上已有较大优化, 但总体关键词共现结构仍较为松散、密度不高。在研究主题上, 国内研究偏重于体育学, 国外研究多青睐生理学与心理学。

2.4.2 国内外研究热点时区视图分析

乒乓球研究时区视图能更加有效地揭示乒乓球研究热点的动态变化情况。在Cite spaceⅢ操作系统中将网络节点设定可视化制图结果为“ TimeZone”, 得到国内外乒乓球研究热点变化的时区图。时区可视图是由一系列表示时间区间的区域构成, 按时间顺序从左至右排列, 同时显示了主题演进的路径。通过图谱及相关文献的分析, 获得了各时区段的研究进展。

2.4.2.1 国内乒乓球研究进展及热点

通过反复对比时区聚类效果, 认为将国内乒乓球研究热点的演进过程划分为5个时期, 每个时期以5年为一个时间切片较为合理, 具体过程如下。

(1) 1992—1996年为乒乓球研究的初始阶段。这一时期正值巴塞罗那奥运会的举办及备战亚特兰大奥运会周期, 以中国乒乓球队为核心而展开的乒乓球技术、比赛、训练方式、训练方法等研究是主流, 具体研究主要基于以下2种视角。

第1种视角是从乒乓球训练的方式、方法进行阐述, 如“技术训练”“多球训练”“心理训练”“辅助训练”等。具体而言, 从日本女排教练员大松博文的训练方式中受到启示, 陈晓华[8]指出我国乒乓球训练形成了“一球一击”和“一球多击”的2种多球训练方式。从训练负荷上看, “一球一击”显著大于“一球多击”; 从与实战的接近性看, “一球多击”更接近比赛。后来, 王金灿等[9]收集多方资料修订了这2种训练方式的称谓, 分别命名为“多球单练”和“多球多练”, 指出训练方式并非直接影响负荷, 负荷强度的影响因素有二:① 供球因素, 包括供球性质、站位远近、供球数量、供球节奏、供球人技术水平等; ② 击球因素, 包括击球性质、击球节奏、技术水平、打法类型、练习时间、击球数量、动作质量等。多球训练适用范围广, 但训练效果因训练任务、对象及负荷结构的不同而有所差异。

乒乓球运动是心理性竞技运动, 比赛胜负往往取决于心理因素支配下的竞技状态。这一时期的心理训练方法有放松训练法、表象训练法、模拟训练法、动机升华法、增强自信心训练法、意志力增强法等, 但这一时期心理学还未被引入乒乓球领域, 各类训练方法的具体称谓无法统一[10-11]。作为辅助训练的一种先进方式, 乒乓球机器人被引入训练可谓是一大创举, 拓展了乒乓球训练理论, 但与实战的契合度不高, 实际应用较少[12]。

第2种视角是从技术打法的角度讨论, 如“技术风格”“发球抢攻”“左推右攻”。早在1965年中国乒乓球队就提出了“百花齐放、以我为主, 采诸家之长、走自己的路”的技术政策[13]。1959—1989年, 中国队夺得的冠军数占总量的57.6%, 长久兴盛的格局在于技术打法、训练方法等方面的不断创新, 如发球技术创新有转与不转、高抛发球、正手奔球等, 打法创新有直拍正胶的发球抢攻和左推右攻等[14-15]。

(2) 1997—2001年, 研究围绕“运动训练”“乒乓球教学”2个中心展开, 其中“身体素质”研究成为多方关注的焦点, 如唐建军[16]查阅了1961—1994年与乒乓球专项身体素质相关的文献, 认为灵敏素质、速度素质和力量素质重要性依次递减, 在后期训练中耐力素质应被更加重视。随后, 为进一步确定专项身体素质训练的具体内容, 唐建军从3个方面展开讨论:① 依据运动员机体的能量代谢特点, 应选择中低负荷强度, 穿插少量大强度练习内容。② 依据项目特点, 因比赛中主要以判断、启动、引拍、击球等环节为主, 因此, 应先发展速度素质和灵敏素质。此外, 大型比赛历时较长, 对运动员连续保持高的竞技水平是极大挑战, 也要注重发展耐力素质。③ 技术动作特点, 应高质量地完成拉、冲、打、推等正反手技术, 力量、速度、灵敏、耐力等专项身体素质训练必不可少[17]。

也有学者[18]运用因子分析法筛选指标, 用多元回归分析法或聚类分析建立专项身体素质回归评价模型, 确定了乒乓球专项身体素质的测试内容和评价方法。此外, 研究出现了新的动向, 因2000年吉隆坡世界乒乓球锦标赛上首次使用了40 mm的乒乓球, 一时间有关新球“击球部位”“比赛效果”“状态影响”“飞行速度”等的研究成为热点[19]。

(3) 2002—2006年, 高校乒乓球发展渐兴, 与此同时, 省市教练员及高校教练员梯度建设较为滞后, “大学生”“教练员”群体成为研究热点。随着“大球时代”的到来, 新赛制的出台, “无遮挡发球”的规限, “削球打法”濒临消失, 关于削球打法现状及其可持续发展的研究由此展开[20]。另外, 步法组合类型的研究以往均采用传统的脚印图, 为了系统记录和描述复杂的乒乓球步法, 有专家设计了“字母标记法”, 提出了步法组合建构模型及运动员步法共性特征与个性差异的类型, 系统研究了步法与落点、步法与手法之间的相互关系, 为后期乒乓球训练提供了理论基础[21]。

(4) 2007—2011年, 以“北京奥运会”“群众体育”“运动学”“运动项目”“普通高校”“数据挖掘”等为关键词的研究成为新的热点。此时期, 乒乓球研究从内容、方法和选题上取得了实质性的突破, 乒乓球相关理论日臻完善, 研究方法日趋成熟, 研究内容不断丰富, 乒乓球理论研究和实验研究结合越来越紧密, 逐渐进入与生物力学相结合的跨学科融合道路, 出现“运动学”“肩关节”的关键词[22]。技战术分析在各个时期都是学者关注的重点, 而有关技战术分析的理论与方法也在这一时期出现创新, “数据挖掘技术”“数据挖掘算法”“序列模式挖掘”“人工神经网络技术”“动力学理论”等关键词成为了这一时期技战术分析的导向[23]。

(5) 2012—2016年, 前沿热点关键词主要有“张继科”“世乒赛”“乒超联赛”“全运会”“心理状态”“BP神经网络”“体育文化”“体育传播”“体育管理”“体育史”等, 综合众多研究者的观点, 这一时期乒乓球研究热点主要聚焦以下3个维度。

① 竞技比赛。首先, 这一时期, 张继科历时445 d实现大满贯, 一时间对张继科在奥运会、世乒赛、世界杯赛上技战术使用特点展开了热烈讨论。研究方法更加多元, 例如广泛运用于社会学、经济学、人口学、医学领域的“Logistic回归模型”方法首次在乒乓球技战术分析中使用[24], 以得失分与使用率间的关系构建的“技术使用效能公式”首次用于评估比赛技战术使用效率等[25]。其次, 在战术行为和理论上, 引自博弈论领域的“混合策略”和“混合策略纳什均衡”也被运用于发球与接发球的战术讨论中, 有学者从概念、要素、类属3个角度阐述了乒乓球战术行为的博弈理论, 通过实证研究验证了乒乓球战术行为分析模型, 使得在比赛中对运动员的战术行为预测成为可能[26]。再次, 在心理学研究视角上, 以往研究多集中在“自我分析”“赛前心理训练”“心理选材”“心理应用”“心理特质测评”上, 近期有学者从赛中比分变化特征和心理控制能力的角度入手, 采用3次样条拟合与插值的方法处理采集的数据, 探讨了运动员心理变化[27]。

② 文化传播。一直以来, 中国乒乓球队都以爱国主义和集体主义作为最重要的价值观念, 在国际舞台斩获荣誉不断激励着中华民族奋勇前进。在这个构建中国国家形象、重塑“国球”话语权的关键时期, 对乒乓球文化的深度挖掘以及乒乓球传播路径的重新建构至关重要。目前有关乒乓球文化传播的研究主要从以下3个主题阐述。首先, 乒乓球运动的起源, 包括乒乓球运动的萌芽及初步传播方式、近代在中国的传入特征、乒乓球运动名称(table tennis和ping pong)的历史考察[28-29]。其次, 乒乓球运动的地缘及跨文化传播, 如竞技格局的非均衡性、跨文化传播路径的选择。再次, 未来乒乓球文化发展, 如提升文化软实力、树立文化自信、构建文化自觉。

③ 赛事推广。中国乒乓球超级联赛对我国运动项目革新、体育产业的发展起到了积极作用, 但联赛发展过程中一直存在结构性的弊病, 如联赛定位偏差、运行主体行政化、权益失衡的“双轨制”、制度创新缺乏等, 应实现市场型“双轨制”转化、促成联赛管办分离、创新管理体制、打破单一选拔机制为导向。也有学者以逻辑推理和历史梳理的方法对乒超联赛薪酬制度的演进过程进行了分析, 提出了联赛需准确定位、明晰受众人群、理顺各级关系、清楚自身权责、争取政策支持等优化策略[30]。

2.4.2.2 国外乒乓球研究进展及热点

过去10余年, 国外乒乓球研究热点十分突出, 不同阶段各有侧重。根据聚类结果的中心性、时区演进视图并结合tf*idf、LLR、MI 3种算法显示的标志词, 将国外乒乓球研究热点归纳为4个主要方面。

(1) 心理学视角下的相关研究。该聚类热点关键词有“performance” “cognition”“analogy learning”“pressure”“anxiety”“attention”“mental practice”“gaze behavior”“visual perception”等。其中关注较多的有优秀运动员赛中焦虑和唤醒等情绪变化、表现形式及情境因素[31]。也有对残奥会智能障碍乒乓球运动员赛中认知表现的研究, 认为反应时、处理速度、决策速度、空间视觉、记忆等8个指标能评估运动员的认知能力[32]。还有实验研究表明, 类比学习能够更好地促进意识决策与动作执行的融合程度[33]。另外, 有学者基于乒乓球和游泳比赛的电视回放, 采用定性方法探讨随时间推移运动员动态心理动量的触发过程、内容及其发展。如心理动量由怕输、生理机制失调等因素触发, 提出了保持积极心理动量、克服消极心理动量的对策[34]。

(2) 机器人视角下的相关研究。自1983年英国学者John Billingsley第1次提出机器人打乒乓球的倡议后, 相关技术领域的研究便拉开序幕。近10年热点关键词有“robot”“biomimetic robotics”“humanoid robot”等, 就乒乓球人机对打已由最初的20多个回合到现在的200多回合, 研究范围也不断扩展, 如机器人构建乒乓球回球速度计算模型[35]、机器人对乒乓球落点的设计与控制[36]、开发基于视觉模块的乒乓球机器人游戏[37]、仿人机器人BHR-5的设计与开发[38]、机器人系统对乒乓球运动员击球中球拍轨迹的视觉测量[39]等。

(3) 生理学视角下的相关研究。聚类热点关键词有“anaerobic threshold”“anaerobic capacity”“oxygen uptake”“maod”“physiological response”“energy”“strength”“intensity”“adolescent”等。如乒乓球专项练习中的能量供应特征(主要以有氧供能为主, 比赛期间维持较高的血乳酸浓度)[40], 运动量递增测试中乒乓球运动员的心肺和代谢变量差异, 临界频率测试在乒乓球有氧耐力专项测试中的应用, 乒乓球运动员的有氧能力测定方法的比较, 最小乳酸测试法、临界功率测试法和无氧阈测试法对乒乓球运动中有氧、无氧转换的评估。

(4) 运动学视角下的相关研究。近年来乒乓球研究高度聚焦运动力学, 热点关键词包含“kinematics”“kinetic chain”“inverse dynamics”等, 具体研究有不同运动等级的乒乓球运动员击球轨迹特征, 运用动力学理论解释球拍重量和击球速率对乒乓球上旋球的影响。还有学者在儿童进行虚拟乒乓球游戏和真实乒乓球游戏时, 对其上肢运动学特征进行了研究, 也有从能量传递的角度研究运动员反手拉上旋球时机械能在手臂上产生和传输的过程。

总体而言, 国内外乒乓球相关理论研究的框架已初步形成, 然而研究主题及涵盖学科差异较大。从演进趋势看, “大赛心理状态”“乒乓球文化传播”“体育管理”“体育史学”等是国内近期研究的热点, 但研究还处于起步阶段, 因此后期还应进一步深入研究。乒乓球运动员击球的动力学特征、比赛过程中的能量代谢特征及心理变化特征成为国外近期新的研究热点。

3. 结论与建议

3.1 结论

(1) 在论文数量方面, 国外相对偏少, 但差距逐步缩小, 同时国内外乒乓球发文量均有减少趋势。在合作团队方面, 国内部分作者中心性较高, 形成了少数核心团队, 而国外作者中心性均为零, 大规模的作者合作网络尚未成型。在作者间的网络合作特征方面, 国内呈现一定的离散状态, 局部区域聚类分布显著, 而国外作者合作社团结构呈显著化态势。CNKI中高产作者主要聚集于北京、上海等地, 而WOS中法国、中国、斯洛文尼亚、克罗地亚、荷兰、德国等是乒乓球研究的热点区域。

(2) 研究主题更为深化, 研究群体逐步扩展。国内乒乓球运动领域的研究从内涵向外延扩展, 并形成了结构体系相对明晰、内部联系较为紧密的理论基础。近5年来乒乓球研究的前沿问题围绕竞技比赛、历史与文化传播、赛事管理、大赛心理等主题的研究路径向纵深演化, 总体研究更为宏观。当前国外研究更为微观和具体, 研究领域重点关注生理生化、生物力学等学科。在研究群体上, 20世纪90年代, 主要以国家乒乓球队为研究对象。进入21世纪以后, 研究范围逐渐聚焦国内外优秀乒乓球运动员、青少年运动员、大学生等群体。

(3) 研究方法更为多元, 研究视角逐步拓展。研究方法已由早期的理性思维法、描述统计法、比较分析法、文献研究法等向数学建模法、历史研究法、推断统计法、心理学方法、传播学方法延伸, 呈现多元融合发展趋势。关于乒乓球运动的研究不再局限于体育学视角的分析, 更多的是从“心理学”“文化”“传播学”“哲学”等多个角度系统考察, 形成了乒乓球研究的立体化框架。

3.2 建议

(1) 深挖研究主题。如以往关于乒乓球运动员心理的研究多采用“赛前积极引导”“赛中行为观察”“赛后深度访谈”的定性研究范式, 实证依据与定量分析不足, 后续研究应引起重视。应深入各地区调研乒乓球发展现状及群众真实诉求, 进一步提高理论研究对实践的推动效果。

(2) 定位新兴研究群体。目前, 中国乒乓球运动群众基础良好, 对群众乒乓球开展现状的研究较多, 但对不同年龄段、不同性别的乒乓球爱好者的伤病调查、伤病预防与恢复的研究较为鲜见。应深入调研, 为制定全民健身相关对策提供参考。

(3) 规范研究方法, 拓展研究视角。当前部分研究方法在运用上存在缺陷, 如部分技战术分析多次构建数学模型, 但验证模型可行性的研究较少。在现有量化研究方法中, 多以简单变量分析法为主, 对多元统计、相关分析、回归分析等统计方法重视不够。社会调研类文章多采用文献资料、访谈、问卷调查等方法, 但访谈人员选取的依据、调查样本数量的比例是否符合统计学要求, 大多无具体说明, 对调研结果的可靠性及真实性有较大影响, 此类的问题在后续研究中应逐步解决。当下若以“赛事运作”“项目推广”“文化传播路径建构”为主线进行研究将打破传统研究之藩篱, 进一步提升乒乓球运动的国际影响力。

-

表 1 乒乓球研究高频作者一览(前10位)

Table 1 The high frequency authors of table tennis studies(Top 10)

序号 CNKI 序号 WOS 作者 频次 中心性(名次) 作者 频次 中心性(名次) 1 唐建军 25 0.03(5) 1 Zagatto 9 0.00 2 张瑛秋 23 0.05(3) 2 Martinent 8 0.00 3 张辉 17 0.01 3 Kondric 7 0.00 4 兰彤 14 0.02 4 Gobatto A 6 0.00 5 吴飞 11 0.01 5 Ferrand 6 0.00 6 肖丹丹 11 0.07(2) 6 Poizat 6 0.00 7 苏丕仁 10 0.09(1) 7 Van Biesen 5 0.00 8 张晓蓬 10 0.04(4) 8 Iino 5 0.00 9 蔡学玲 9 0.02 9 Peters 5 0.00 10 施之皓 8 0.01 10 Kojima 5 0.00 表 2 乒乓球研究高频机构一览(前10位)

Table 2 The high frequency institutions of table tennis studies(Top 10)

CNKI WOS 机构 频次 地区 机构 频次 国家 北京体育大学 97 北京 Univ Lyon 1(里昂第一大学) 9 法国 上海体育学院 50 上海 Univ Ljubljana(卢布尔雅那大学) 7 斯洛文尼亚 武汉体育学院 16 武汉 Shanghai Univ of Sport(上海体育学院) 7 中国 天津体育学院 12 天津 Chinese Acad Sci(中国科学院) 6 中国 国家体育总局体育科学研究所 11 北京 Beijing Inst Technol(北京理工大学) 6 中国 北京大学 11 北京 Zhejiang Univ(浙江大学) 5 中国 中国国家乒乓球队 10 北京 Univ Tours(图尔大学) 5 法国 成都体育学院 6 成都 Univ Split(斯普利特大学) 5 克罗地亚 国家体育总局乒乓球羽毛球运动管理中心 6 北京 Univ Groningen(格罗宁根大学) 5 荷兰 中国传媒大学 5 北京 Tech Univ Darmstadt(达姆斯塔特科技大学) 5 德国 表 3 乒乓球研究高频关键词和高中心性关键词一览(前10位)

Table 3 The high frequency and the high centrality keywords of table tennis studies(Top 10)

CNKI WOS 关键词名称 频次 关键词名称 中心性 关键词名称 频次 关键词名称 中心性 乒乓球运动员 44 乒乓球比赛 0.34 performance(表现) 51 perception(知觉) 0.20 竞技体育 40 乒乓球运动员 0.21 sport(运动) 49 player(运动员) 0.19 技战术 30 训练方法 0.20 player(运动员) 20 blood lactate(血乳酸) 0.16 乒乓球运动 28 技战术 0.18 skill(技能) 19 exercise(练习) 0.15 乒乓球比赛 15 接发球 0.16 expertise(专项技能) 18 skill(技能) 0.14 大学生 8 身体素质 0.14 movement(活动) 18 model(模型) 0.13 身体素质 7 主力队员 0.14 perception(知觉) 18 anxiety(焦虑) 0.10 运动训练 7 运动训练 0.13 model(模型) 14 children(儿童) 0.09 群众体育 7 乒乓球项目 0.13 exercise(练习) 14 cognition(认知) 0.08 训练方法 6 青少年 0.07 anxiety(焦虑) 13 down syndrome(唐氏综合征) 0.06 -

[1] 搜狐网. 5亿观众收看里约奥运乒乓[EB/OL]. [2017-01-06]. http://www.sohu.com/a/123644670_492554 [2] 张利, 杨三军.乒乓球运动起源与技战术发展研究进展[J].体育文化导刊, 2016(6):98-101 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYWS201606026.htm [3] 张红霞.近十年我国乒乓球运动研究进展[J].广州体育学院学报, 2014, 34(2):59-62 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GZTX201402017.htm [4] 刘启元, 叶鹰.文献题录信息挖掘技术方法及其软件SATI的实现——以中外图书情报学为例[J].信息资源管理学报, 2012(1):50-58 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XNZY201201009.htm [5] Chen C.Cite Space Ⅰ:Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2006, 57(3):359-377 doi: 10.1002/(ISSN)1532-2890

[6] 刘则渊, 陈悦, 侯海燕.科学知识图谱:方法与应用[M].北京:人民出版社, 2008:79 [7] Wu Y, Duan Z.Visualization analysis of author collaborations in schizophrenia research[J].BMC Psychiatry, 2015, 15(1):27-31 doi: 10.1186/s12888-015-0407-z

[8] 陈晓华.乒乓球两种多球训练方法刍议[J].武汉体育学院学报, 1993(2):31-34 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WTXB404.016.htm [9] 王金灿, 黄汉斌, 腾守刚, 等.乒乓球两种多球训练方法探讨——兼与《乒乓球两种多球训练方法刍议》作者商榷[J].武汉体育学院学报, 1994(4):81-87 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WTXB404.016.htm [10] 曾振豪, 云琼箐, 王树声.乒乓球运动员赛前心理训练探索[J].天津体育学院学报, 1996, 11(1):39-44 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TJTY601.008.htm [11] 陈湛炳, 曾振豪, 云琼青.中国乒乓球运动员心理训练方法体系的系统研究[J].中国体育科技, 1996, 21(3):58-62 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGTY199603030.htm [12] 韩同康, 蔡振华, 尹霄.应用乒乓球机器人进行辅助训练的效果观察——国家男子乒乓球队主力队员应用研究总结[J].中国体育科技, 1994, 30(2):1-5 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGTY402.000.htm [13] 张彩珍.当代中国体育[M].北京:中国社会科学出版社, 1984:73 [14] 邱钟惠, 吴焕群, 庄家富, 等.世界乒乓球技术和打法演进过程及其规律[J].体育科学, 1992, 12(3):24-26 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYKX199203008.htm [15] 吴焕群, 邱钟惠, 庄家富, 等.1959-1989年中国乒乓球队夺得优势的训练学分析[J].体育科学, 1993, 13(3):48-51 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYKX199303018.htm [16] 唐建军.乒乓球专项身体素质研究状况及其训练方法[J].成都体育学院学报, 1997, 23(2):36-39 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SORT702.005.htm [17] 唐建军.乒乓球专项身体素质训练内容、方法及训练控制的研究[J].体育科学, 1998, 18(5):35-37 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYKX199805011.htm [18] 张瑛秋, 苏丕仁, 祁国鹰.对目前我国优秀少年儿童乒乓球运动员身体素质训练水平综合评价的研究[J].体育科学, 1998, 18(4):49-52 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYKX199804013.htm [19] 刘丰德.乒乓球改用大球后可能引起的变化[J].天津体育学院学报, 2001, 16(2):75-76 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TJTY200102026.htm [20] 曹犇, 王国昆.论乒乓球运动中的控制与反控制[J].西安体育学院学报, 2009(4):481-483 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XATY200904026.htm [21] 詹晓希.马林、王皓、金择洙、蒋澎龙前3板步法组合类型的比较研究——字母标记法的改进与运用[J].中国体育科技, 2005, 41(3):95-99 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGTY200503028.htm [22] 肖丹丹.步法垫测试系统的研制与乒乓球运动员步法运动学特征的初步研究[J].体育科学, 2008, 28(5):89-96 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYKX200805016.htm [23] 赵养清, 虞丽娟, 张辉.序列模式挖掘在乒乓球比赛技战术分析中的应用[J].上海体育学院学报, 2008, 32(2):83-85 http://www.stxb1959.com/WKE/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=50106731-B1D0-42E6-A67C-827284C884DD [24] 吴飞, 刘天俐, 郑晓瑛.Logistic回归模型在乒乓球技战术分析中的应用——以王皓对张继科的比赛为例[J].北京体育大学学报, 2016, 39(5):96-102 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-BJTD201605017.htm [25] 黄文文, 张辉, 刘炜.乒乓球奥运冠军张继科技术使用效能的评估[J].中国体育科技, 2014, 50(3):31-34 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGTY201403005.htm [26] 刘文明, 唐建军.乒乓球序贯行动博弈的纳什均衡[J].北京体育大学学报, 2015, 38(7):140-144 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-BJTD201507022.htm [27] 施之皓, 章建成, 任杰, 等.比赛重要性及比赛进程与顶级乒乓球运动员心理状态的关系[J].体育科学, 2015, 35(6):41-44 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYKX201506006.htm [28] 李荣芝, 肖焕禹.乒乓球运动的萌芽及传播研究[J].体育文化导刊, 2012(3):137-142 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYWS201203036.htm [29] 李荣芝, 钟飞.乒乓球运动名称的历史钩沉[J].体育文化导刊, 2016(12):170-173 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYWS201612037.htm [30] 徐金陆, 李浩松, 郭锐.中欧乒乓球俱乐部联赛运营的比较研究[J].天津体育学院学报, 2010(3):242-245 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TJTY201003017.htm [31] Seve C, Ria L, Poizat G, et al.Performance-induced emotions experienced during high-stakes table tennis matches[J].Psychology of Sport and Exercise, 2007, 8(1):25-46 doi: 10.1016/j.psychsport.2006.01.004

[32] Van B D, Mactavish J, Kerremans J, et al.Cognitive predictors of performance in well-trained table tennis players with intellectual disability[J].Adapted Physical Activity Quarterly, 2016, 33(4):324-337 doi: 10.1123/APAQ.2015-0122

[33] Koedijker J M, Oudejans R R D, Beek P J.Table tennis performance following explicit and analogy learning over 10000 repetitions[J].International Journal of Sport Psychology, 2008, 39(3):237-256 https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20083262769

[34] Briki W, Den H R J R, Hauw D, et al.A qualitative exploration of the psychological contents and dynamics of momentum in sport[J].International Journal of Sport Psychology, 2012, 43(5):365-384 https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20133083957

[35] Su H, Xu D, Chen G D, et al.A learning model for racket motion decision in ping-pong robotic system[J].Asian Journal of Control, 2016, 18(1):236-246 doi: 10.1002/asjc.v18.1

[36] Li J, Chen X P, Huang Q, et al.Designation and control of landing points for competitive robotic table tennis[J].International Journal of Advanced Robotic Systems, 2015, 12(7):92-93 doi: 10.5772/60855

[37] Chen X P, Huang Q, Wan W W, et al.A robust vision module for humanoid robotic ping-pong game[J].International Journal of Advanced Robotic Systems, 2015, 12(4):35-37 doi: 10.5772/60406

[38] Yu Z G, Huang Q, Ma G, et al.Design and development of the humanoid robot BHR-5[J].Advances in Mechanical Engineering, 2014, 14(3):253-267 doi: 10.1155/2014/852937

[39] Chen G, Xu D, Fang Z, et al.Visual measurement of the racket trajectory in spinning ball striking for table tennis player[J].Ieee Transactions on Instrumentation and Measurement, 2013, 62(11):2901-2911 doi: 10.1109/TIM.2013.2265471

[40] Zagatto A M, Leite JVM, Papoti M, et al.Energetics of table tennis and table tennis-specific exercise testing[J].International Journal of Sports Physiology and Performance, 2016, 11(8):1012-1017 doi: 10.1123/ijspp.2015-0746

下载:

下载: