The Influence of Family Inter-generational Relationship on Urban Elderly's Exercise Behavior Decision-making

-

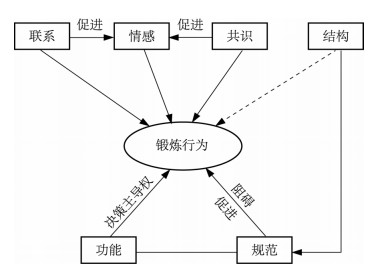

摘要: 代际关系是社会研究中衡量代际间有目的互动行为的重要内容,其中城市家庭代际关系与老年人健康的关系尤为重要。体育锻炼有助于改善老年人健康状况,但以往相关研究较多关注老年人锻炼的参与程度,忽视了家庭代际关系对老年人锻炼行为决策的影响。为此,基于代际团结理论,利用2016年中国老年社会追踪调查(CLASS)数据,分析家庭代际关系对城市老年人锻炼行为决策的影响。研究发现:代际团结的潜在因素对锻炼决策影响程度大于外显因素,各个维度的作用强度依次为共识、联系、情感、功能、规范。父辈对子辈支持的期待已从经济供给和生活照料转向情感满足,更为注重代际互动的质量而非形式。居住距离不再是阻碍代际决策互动的主要障碍,经常与子女见面的老年人参与锻炼的可能性提高1倍,观念认同、情感支持、亲密联系是子辈支持父辈锻炼决策的关键因素。代际团结的负向影响是有条件的“规范”冲突,具体表现为生活照料和隔代照料,为子辈提供家务支持挤压了父辈锻炼时间和精力,但挤压程度与其自身健康状况和支持频率有关,可以通过适度调整降低其不利影响。隔代照料是城市老年人参与锻炼的主要障碍,没有隔代照料负担的老年人锻炼参与的可能性是有照料负担老年人的1.22倍,成为传统家庭文化与现代家庭关系之间、父辈追求自身发展与子辈照料需求之间以及代际文化适应过程中最为突出的矛盾表现。Abstract: Inter-generational relationship is an important part of measuring inter-generational purposeful interactive behavior in social research, among which the relationship between urban family inter-generational relationships and the health of the elderly is especially crucial. Physical exercise helps improve the health of the elderly. Previous studies have focused on the participation of the elderly in physical exercise, but have largely overlooked the influence of family relationships on the decision-making process of the exercise behavior. Based on the theory of inter-generational solidarity, this study uses the 2016 China Longitudinal Aging Social Survey (CLASS) data to analyze the impact of family inter-generational relationships on the decision-making process of urban elderly's exercise behavior. We found that the underlying factors of inter-generational solidarity have more influences on the decision-making process of exercise of the urban elderly than the explicit factors, and the intensity sequence (from strong to weak) of all dimensions is consensus, connection, emotion, function and norm. The elder generation's expectation of the support from the younger generation has shifted from economic supply and care taking to emotional satisfaction and they pay more attention to the quality of inter-generational interaction rather than the form of it. Living distance is no longer a major obstacle for the decision-making process of the inter-generational interaction. The elderly who often meet with their children are twice as likely to participate in exercise. Conceptual identity, emotional support and intimate connections are the key factors that support the elder generation in making decisions to physical exercise. The negative impact of inter-generational solidarity is a conditional "normative" conflict, including the care taking of the elderly and the elder generation's care taking of their grandchildren. Providing housekeeping support for the younger generation squeezed the time and energy of the parents' exercise, but the degree is related to their health status and frequency of housekeeping support. The negative effects could be reduced through modest adjustments. Inter-generational caring is the main obstacle for urban elderly to participate in exercise. The possibility of exercise participation in the elderly without the burden of inter-generational caring is 1.22 times that of the elderly with the burden of it, which has become the most noticeable contradiction between the traditional family culture and modern family relations, the pursuit of the elder generation for self-development and the younger generation's care-taking needs, as well as in the adaptation process of inter-generational culture.

-

德国是世界竞技体育传统强国。作为德国体育的一张名片, 德国足球历史上四夺世界杯赛冠军, 展示了其超强的实力。然而, 在过去的18年, 德国足球由1998年世界杯赛止步八强和2000年欧洲杯赛的小组赛被淘汰, 至2014年时隔24年重夺世界杯赛冠军, 它向世人展示了复兴足球的漫长和艰难。德国足球的复兴历程也引起了多个领域学者的关注。作为负责德国足球的全国性组织, 德国足球协会在其中所扮演的角色和所采取的措施值得其他发展足球运动的国家学习和借鉴。当然, 德国足球的成功也离不开训练科学的有力支撑。作为一门诞生于德国的学科/科学, 德国训练科学在足球项目上开展的研究, 以及其研究成果对德国足球的支撑, 值得我国训练科学领域了解和思考。

1. 文献检索方法

Web of Science(WOS)是目前全球著名科学数据库之一, 相比于其他科学数据库(如PubMed、Scopus等), WOS能够提供有关文章信息(如作者、机构等)的详细分析[1]。笔者于2016年8月15日对WOS核心合集中2010—2016年体育科学(Sport Sciences)领域来自德国学者的英文期刊文献进行检索(包括第一作者和非第一作者为德国学者的文献)。在检索到3 082篇文献后, 选取其中2 512篇研究性文献和综述性文献(两者分别为2 355篇和157篇), 进行进一步人工筛选。在所筛选出的612篇与训练科学相关的文献中, 共有88篇与足球训练科学有关(占14.4%)。为了尽量全面地了解德国足球的训练科学, 本文还补充了来自德国足协官方网站上的资料(5份)和德国德文学术期刊上有关足球的文献(1篇)。

2. 德国足球训练科学研究现状

2010—2016年, 德国足球队4次进入(5届)欧洲冠军杯赛半决赛(其中1次夺冠)、1次进入(1届)欧洲杯赛半决赛、2次进入(2届)世界杯赛半决赛(其中1次夺冠)。与德国足球队近年取得的优异成绩相对应的是, 德国足球协会所搭建的庞大训练体系, 以及德国训练科学研究领域对足球的广泛关注。德国足球协会2016年的官方统计数据显示, 目前德国足球协会共有约697万会员、约2.6万个俱乐部、21个州级协会和5个区域级协会。612篇训练科学领域文献中有88篇(14.4%)是有关足球的, 高居各大专题之首。下面将足球相关文献按专题进行进一步细分(包括训练、选材、损伤、高原比赛、评价/测试等), 并分别进行综述。

2.1 训练

1998年世界杯赛德国队止步8强, 2000年欧洲杯赛德国队小组赛出局, 且参加2000年欧洲杯赛的国家队中只有1名是U21国家队队员(Sebastian Deisler)。国际比赛成绩不佳和后备力量的不足促使德国足球协会于2002年正式启动了“天才促进计划”。该计划重点围绕德国青少年足球进行体系建设, 具体包括基层促进(幼儿园、小学和俱乐部层面)、天才促进(选材和培养计划、训练中心、足球精英学校和州协会层面)、精英促进(U16~U21国家队和联赛俱乐部层面)、顶尖足球(国际足球vs德国足球层面)和教练员培训等层面[2-3]。经过十几年的发展, 德国足球协会逐渐建立一个完善和可持续发展的体系。目前德国有遍布全国的约697万名会员, 约2.6万个俱乐部, 366个训练基地, 46个训练中心, 29个精英学校, 21个州立协会, 5个区域级协会[2-4]。并且, 德国足球协会充分处理好俱乐部、学校和协会三者之间的关系, 确保青少年可以更早和更多地从事足球训练[5]。如在足球精英学校的青少年于周一、周三和周五上午在学校进行足球训练, 周一至周五放学后可以在俱乐部进行足球训练, 周末再根据球员自身情况选择性进行训练[3]。

德国足球“天才促进计划”的另一个重要因素是教练员[2]。德国足球协会完善了教练员培训和认证体系, 增加了对教练员培养的力度, 明确规定了各级足球队教练员配备的要求以及各级教练员的执教权限(图 1)。目前德国足球协会的教练员共分为球队组织者、C级教练员、B级教练员、德国足协高水平青少年教练员、A级教练员和讲师6级, 其中下面3级由州立协会负责培训和认证, 上面3级由德国足球协会负责培训和认证, 每级教练员也有不同的执教权责。每级教练员获得更高级别的资质均需要参加特定学时数的学习, 如获得A级教练员需要参加120学时的学习(之后还有考试)。截至2010年, 德国获得教练员资格的各级教练员分别为113名讲师(7%)、420名A级教练员(26%)、475名B级教练员(30%)和441名C级教练员(28%)(图 1)。其中协会教练员由2000年的60名增至2010年的100名, 全职教练员由2000年的50名增至2010年的271名, 此外还增设了29名德国足球协会训练基地的协调员[2]。这些高水平教练员群体是支撑德国足球成功的重要力量。

在训练科学领域, 近年德国学者重点围绕高强度间歇训练(或重复冲刺训练)[7-10]、核心稳定性训练(包括非稳定训练和平衡训练)[11-13]、小场地比赛[9, 14]和力量训练[12, 15]几个方面进行研究。

高强度间歇训练是指以大于等于无氧阈或最大乳酸稳态的负荷强度进行多次持续时间为几秒到几分钟的练习, 并且每2次练习之间安排使练习者进行短时、不足以完全恢复的静息或低强度练习的训练方法[16]。研究发现, 这种训练可以有效地提高足球运动员的有氧耐力, 并提高运动员比赛中跑动距离、跑动强度、冲刺次数和控球时间[17]。鉴于此, 近年德国学者继续探究高强度间歇训练在足球中的应用效果。Wahr等[7]对赛季前期德国第6级足球联赛(半职业)的球员进行了13 d的训练干预, 每天额外进行一次高强度间歇训练, 结果发现球员反复冲刺能力和YOYO测试跑动能力得到明显提高, 而纵跳高度未发生显著变化。遗憾的是, 该研究未安排对照组, 故不能充分证明这种变化是由高强度间歇训练导致的。

Born等[8]比较了重复冲刺折返跑(20 m)和多方向变向冲刺跑(根据视觉提示进行变向, 各6次课)对德国U15优秀足球运动员多项运动能力的训练效果, 结果表明2种训练方法均显著提高了运动员的“伊利诺伊斯灵敏测试”(Illinois Agility Test)的表现, 但是只有多方向变向冲刺跑显著提高了根据视觉提示的变向速度能力。此外, 2种训练方法对受试者20 m冲刺跑和纵跳高度均无显著效果。Faude等[9]比较了4周高强度间歇训练(跑)和小场地比赛(踢球)对比赛期德国高水平青少年足球运动员身体能力和疲劳状态的影响, 发现2种训练方法间无显著差异。此外, Faude等[10]还比较了11周高强度间歇跑和高量跑对准备期德国高水平青少年足球运动员耐力水平的影响, 发现2种训练方法都有效果, 且高强度间歇跑的效果更为明显(但训练时间约为高量跑的70%)。综合以上几项研究, 发现高强度间歇训练(或重复冲刺折返跑)的训练效果似乎与小场地比赛类似, 均能较为有效地提高具有一定训练经验的足球运动员的耐力, 但对运动员速度和力量的训练效果有限。

核心稳定性是指人体控制躯干—骨盆—髋关节的位置和运动, 以使身体活动/运动中力的产生、传统和控制达到最佳化的能力[18-19]。与核心稳定性训练在康复、健身和训练实践领域广泛采用相对的是, 能够有效反映核心稳定性的测试方法的缺失[19-20], 以及核心稳定性与运动能力的低相关性[21]。鉴于此, 核心稳定性训练可被纳入训练内容, 但不应该替代传统的力量训练[22]。德国波茨坦大学训练与运动科学系的Urs Granacher教授及其团队围绕核心稳定性训练/平衡训练/非稳定训练对不同年龄组人群躯干力量、姿态控制和平衡能力的效果进行了较为全面的研究。其中2篇文献专门针对青少年足球运动员进行了研究[11, 13]。Granacher等[11]对青少年足球运动员分组(稳定平面对非稳定平面)进行了为期8周(每周2次, 每次90 min)的超等长训练, 结果显示2组运动员速度、灵敏和平衡能力在训练前后无显著性差异, 但非稳定组纵跳能力的提高不如稳定组有效。如果训练目的在于提高纵跳高度, 建议采用稳定平面进行超等长训练。Prieske等[13]对德国高水平青少年足球运动员进行了为期9周(额外进行2~3课次/周)的稳定和非稳定的核心稳定性训练, 结果发现受试者在躯干伸力量、10~20 m冲刺跑、T型灵敏测试和射门速度方面都得到显著提高, 但2组运动员间无显著性差异。此外, 德国弗莱堡大学体育与体育科学系的Albert Gollhofer教授所参与的研究比较了6周的抗阻训练和抗阻+平衡训练对20名业余足球运动员的训练效果, 结果发现2组运动员均显著提高了腿部推举最大力量、蹲跳高度和平衡, 但2组间无显著性差异[12]。这几项研究表明, 相比于稳定平面的训练, 非稳定平面的训练/平衡训练并不能给青少年足球运动员带来额外的训练收益, 反而可能不利于其发展爆发力。

足球专项耐力训练和神经肌肉训练被认为可以改善足球运动员非专项(如VO2max)和专项能力(如冲刺能力)[23]。近年德国训练科学领域有关足球的其他3项研究[14-15, 24]分别对足球的力量训练和小场地比赛进行了研究。根据年龄、位置和比赛级别不同, 足球比赛包含1 000~1 400次速度性和爆发性动作, 这些比赛要求运动员具备良好的力量能力[25]; 而肌肉力量的增加有助于足球运动员转身、冲刺和变速等技能的发挥[26]。Sander等[15]对134名德乙和德丙足球队的青年队进行了为期2年多的力量训练, 训练对象分为3个年龄段(U19、U17和U15)和2个组(力量训练组和对照组, 其中力量训练组在每周4次足球训练课外进行2次力量训练课), 结果显示力量训练组在最大深蹲力量和30 m冲刺跑能力的提高幅度显著大于对照组。Keiner等[24]对德国11~19岁的优秀青少年足球运动员进行了2年的力量训练(日常足球训练+力量训练), 发现各年龄组的最大水平前蹲力量显著高于无力量训练的对照组(只有日常足球训练), 且力量组和对照组各年龄段单位体重最大力量分别为:力量组, 1.5(U19)、1.4(U17)1.2(U15)、0.7(U13); 对照组, 0.8(U19)、0.7(U17)、0.5(U15)、0.4(U13)。小场地比赛是足球项目最常采用的练习之一, 尽管早期这一方法主要被用于技战术训练, 但现在这一方法被越来越多地用于有氧训练[27]。Brandes等[14]研究了不同对抗人数(“2对2”“3对3”“4对4”)的足球小场地比赛(人均比赛面积相近), 发现3种类型的小场地比赛均能够较好地模拟比赛的生理学反应, 但“2对2”比赛对无氧供能系统要求更高, 建议采用“3对3”比赛发展足球专项有氧体能。

2.2 选材

对于德国这样的人口“小国”(2014年约8 100万人)和老龄化国家, 高成功率的选材显得尤为重要。在“天才促进计划”中, 德国足协依托366个足球训练基地, 重点培养U12~U15年龄段的1.4万名优秀足球运动员(各年龄段足球运动员中最优秀的4%)的足球专项技术和速度能力, 并制定了标准化的测试方法(20 m冲刺跑、带球灵敏跑、撞板踢控球、射门和8字颠球), 每年对所有运动员进行2次(春季和秋季)测试[2, 5, 28-29]。

在训练科学领域, 德国学者重点对足球项目中的相对年龄效应(relative age effect, RAE)进行了研究。相对年龄最早由Barnsley等[30]在研究加拿大冰球运动员年龄特征时提出, 它是指同年出生的人在月份年龄上的差异[31]。相对年龄效应是指出生年份相同, 但出生月份不同的人在能力和参与结果上的差异, 如Barnsley等[30]发现, 出生月份与进入加拿大成年和青年冰球联赛的可能性之间存在显著的线性关系(即月份越小可能性越大)。Skorski等[32]对495名德国U16~U21国家足球队队员的形态学和运动能力数据以及出生月份(全年月份分为4个区间)进行分析(表 1), 发现47%~52%的球员出生在1~3月, 存在相对年龄效应, 但各月份区间的球员在形态学(身高、体重和体脂)和运动能力(30 m冲刺跑时间、预摆纵跳高度和个体乳酸阈)方面并无显著性差异, 且入选国家队中的低龄(即出生月份大)球员在其职业生涯的后期更可能成为职业球员, 因此, 建议俱乐部、教练员和球探在选拔和培养球员过程中不应关注于球员的短期成功, 国家级协会需要完善球员的选拔方案, 考虑增加不受发育程度影响的运动能力测试内容。Skorski等的研究也得到其他研究的进一步证实。Augste等[33]对德国U17Ⅰ级联赛足球队的911名球员进行了出生月份分析, 同样发现相对年龄效应, 并发现球队平均出生日期与球队联赛排名成直线关系(每早1月的球队排名靠前1.035位), 认为如果球队为了短期的成功, 可以考虑利用相对年龄效应(选用更多年初出生的球员), 但不具有相对年龄效应优势的球队则可能使球员达到更高的运动水平。Ostapczuk等[34]比较了德国足球协会选拔年龄划分界限改变前后(1997德国足球协会将年龄划分标准从8月1日改为1月1日)德甲球员出生月份分布, 发现改变前的球员更高比例出生于8~10月, 改变后的球员更高比例出生于1~3月, 这说明基于年龄划分界限(具体到某一天)的选拔可能降低很多青少年球员发展成职业球员的机会。尽管相对年龄效应早在20世纪90年代初就被报道, 但Helsen等[35]对2000—2001赛季和2010—2011赛季10个欧洲国家职业球员的出生月份分布进行研究发现, 在过去10年内, 职业足球领域中的这一效应并未发生改变, 其呼吁应对青少年足球运动员的选拔方式进行改革。

表 1 德国足球青年国家队、国家队、德甲球队和德国人口的出生季度分布[32]Table 1. Birth quarter distributions on German U-national, national, league-A teams and population类别 n 季度 X32 1 2 3 4 U16 185 48.1 27.6 18.9 5.4 20.2*#+ U17 215 51.6 27.0 14.9 6.5 22.3*#+ U18 148 50.7 29.7 11.5 8.1 22.7*#+ U19 159 47.2 23.3 18.9 10.7 13.0*# U20 51 47.1 25.5 13.7 13.7 13.5*# U21 74 47.3 15.6 23.0 12.2 12.8*# 所有队 495 46.9 26.3 18.6 8.7 15.0*# 德国国家队(2007—2010年) 62 29.0 22.6 24.3 24.3 0.49 德甲球队(2012—2013年) 314 32.5 25.5 26.8 15.3 2.7 德国人口(1990—1995年出生) 417 492 25.1 24.8 26.5 23.7 注:*表示相比德国人口有显著性差异, #表示相比德国国家队有显著性差异, +表示相比德甲球队有显著性差异, P < 0.05 不仅有关横向研究发现了足球项目中的相对年龄效应, 对德甲1963—1964赛季至2006—2007赛季的4 650名运动员的纵向研究也发现了相对年龄效应, 并且这一效应也影响了这期间的263名主教练(大多数主教练此前为运动员)[36]。相比之下, 德国足球协会较早采取相应措施, 他们在实施足球“天才促进计划”过程中执行动态选材模式(对培养对象每年进行2次测试)[5, 37], 以尽可能地避免相对年龄效应(以及不同发育程度)在一次性选材中可能造成的遗漏。当然, 应对相对年龄效应的建议还包括家长、教练员、球员、官员和球探增加对相对年龄效应的认识[33, 38], 制定不受发育程度影响的选拔测试方法[32], 俱乐部、教练员和家长更多地关注运动员的长期发展(而非短期成功)[32-33]。

2.3 损伤

损伤是运动员系统训练的主要障碍之一[39]。为了降低运动员缺训(赛)率, 运动员、教练员和相关管理机构致力于寻找运动损伤的预防策略。损伤特征调查、损伤机制探究、损伤干预实施和干预效果评估被认为是运动损伤预防策略的4个步骤[40]。与德国足球会员数目庞大(约697万)相对应的是, 德国训练科学领域对足球损伤的研究广泛。

(1) 对足球损伤的第1类研究是对不同级别足球比赛和不同类型足球运动员损伤特征的描述性报道。Astrid Junge为德国汉堡医学院的教授, 同时就职于国际足联医学检查和研究中心(FIFA-MARC), 近年参与了多项有关不同体育项目的损伤调查[41-46]。2014年其牵头对近5届足球世界杯赛期间的运动员损伤进行了调查, 发现总损伤例数为104例(场均1.68例), 其中64例(63.4%)由球员接触所致, 大腿(26例, 25%)和头(19例, 18%)是最常见的损伤部位, 最常见损伤类型为大腿拉伤(18例), 场均0.97例损伤导致缺训(赛)。此外, 他还发现近4届世界杯赛的整体损伤率逐渐下降[45]。这些研究结果被认为有助于了解足球损伤的类型和机制, 为制定损伤预防方案提供依据[45]。

由于残奥会足球项目的特殊性, 其在损伤特征和预防机制上可能有别于普通足球项目。因此, Webborn等[47]专门对2012年伦敦残奥会的足球运动员损伤进行了调查, 发现5人制足球的损伤率为22.4例/(1 000名运动员/d)和31.4例/100名运动员, 且62.5%的损伤与犯规有关。相比之下, 7人制足球的损伤率为10.4例/(1 000名运动员/d)和14.6例/100名运动员。并且, 这2个项目的主要损伤部位都是下肢(膝和踝)[47]。此外, 相比于其他残奥会项目, 5人制足球的损伤率最高, 7人制足球则与其他项目类似[47]。鉴于足球比赛中下肢损伤的高发率, Ueblacker等[48]专门对欧足联2001—2013赛季30支球队1 981名运动员的2 287例大腿损伤进行了分析, 发现大腿损伤占所有损伤的25%(与Junge等研究类似[45, 47]), 其中88%为间接性损伤(非外力所致), 12%为直接性损伤(外力所致), 间接性损伤的发生率(1.48例/1 000 h)为直接性损伤(0.19例/1 000 h)的9倍, 而平均损伤停训(赛)的天数分别为18.5 d(间接性损伤)和7 d(直接性损伤), 60%的间接性损伤和76%的直接性损伤发生在比赛中, 并且犯规所致损伤率为7%(间接性损伤为7%, 直接性损伤为42%)。

在德国, 大龄足球运动员约有180万人(约占德国足球协会会员的27%), 这一群体的损伤也受到了专门的关注[49]。Hammes等[49]对德国18支球队的265名大龄球员(32~65岁)进行了为期1个赛季(9个月)的损伤统计, 发现63名球员发生了88例损伤, 训练(4.5例/1 000 h)的损伤率显著低于比赛(24.7例/1 000 h), 并且83%的损伤部位为下肢, 47%的损伤类型为肌肉损伤, 这一损伤发生率与其他技能水平和年龄组的男子足球运动员类似。此外, Rossler等对捷克和瑞士足球俱乐部2个赛季的6 038名足球运动员(7~12岁)的39.5万h的足球训练(比赛)损伤进行了研究, 共发现417例损伤(比赛损伤率为0.61例/1 000 h, 训练损伤率为4.57例/1 000 h), 76.3%的损伤部位为下肢(与前4项研究[45, 47-49]相似), 关节韧带损伤和挫伤占53%, 并且损伤率随年龄的增加而增加, 作者建议足球项目应制定不同年龄层次的伤病预防策略[50]。尽管以上几项有关足球损伤特征的研究对损伤的定义和调查方法并不完全一样, 但从中仍然可以发现, 德国训练科学领域在足球损伤方面的关注对象涵盖了职业球员、残奥会球员、大龄球员和青少年球员, 并且这些研究均表明下肢是足球最常见的损伤部位。

(2) 鉴于下肢是足球项目最常见的损伤部位[45, 47-50], 对足球损伤的第2类研究是对下肢损伤机制的探究。Baumgart等[51]比较了静态牵拉和足球练习对膝关节松弛度(胫骨前移幅度, 前移幅度增加前十字韧带损伤的风险增加)的影响, 发现两者都会导致胫骨前移幅度显著增加, 且前者带来的改变幅度更大。Crema等[52]对275名有急性腘绳肌损伤的足球运动员进行分析, 发现股二头肌长头和半腱肌的近端肌腹—肌腱连接处, 以及股二头肌长头近端更常损伤, 且水肿更加明显, 但是半腱肌的远端似乎撕裂程度更大。Mueller等[53]对40名前十字韧带术后重建的运动员进行多项测试, 发现单腿跳距离和前十字韧带损伤后重返运动量表(问卷ACL-RSI)是预测运动员重返损伤前水平的最有效指标。Krutsch等[54]比较了德国引入丙级足球职业联赛后(之前为业余联赛)球员损伤的变化, 发现球员总训练量显著增加, 损伤发生率和类型未显著变化, 但前十字和后十字韧带的损伤率显著增加, 90%以上的前十字和后十字韧带撕裂的运动员上一赛季处于更低的联赛级别, 此外有过损伤史的运动员损伤更为严重。

Fuenten等[55]探究了德甲和德乙联赛冬歇期由6.5周(2008—2009赛季)缩短为3.5周(2009—2010赛季)后球员损伤变化情况, 发现整体损伤率并未发生变化, 但是训练损伤率、膝伤和重伤(导致7 d以上停训或赛)增加。Galbusera等[56]比较了金属鞋钉、胶质圆型鞋钉和胶质片状鞋钉的足球鞋在实验室环境下的天然草皮和人工草皮上模拟内外旋, 发现三者无显著性差异, 认为足球运动的非接触性损伤可能与胶质片状鞋钉无关。Carl等[57]比较了足球鞋(12鞋钉)和跑步鞋对德国职业足球运动员跑步时足底压力的影响, 发现足球鞋显著增加足外侧中部的压力, 建议足球运动员跑步时选用跑步鞋, 以降低第5跖骨应力性骨折的发生率。综合以上研究可以发现, 德国训练科学领域认为足球下肢损伤的影响因素可能包括(由牵拉和练习造成的)关节肌肉本体感觉、单腿平衡性、训练量(如赛季长短)、损伤史和运动鞋。这些发现也表明, 足球损伤是多方面因素的综合结果, 其致因可简单分为外在因素(如训练和装备)和内在因素(如损伤史和平衡)[40]。

(3) 根据足球损伤的可能机制, 相关学者对足球损伤进行了进一步干预, 并对干预效果进行了报道(第3类研究)。为了降低足球运动员的损伤率, FIFA-MARC专门制定了一套综合热身练习(FIFA 11+[58]), 并在全世界多个国家进行推广[59]。为此, Hammes等[60]以大龄足球运动员为对象, 研究了9个月FIFA 11+综合热身练习对损伤预防的效果, 发现每周1次的干预未能带来运动员损伤率的显著变化。而出现这一结果的原因可能是干预的频次太少, 因为对FIFA 11+损伤预防效果的系统综述发现, 周频率多于1.5次时才能带来损伤率的下降, 且幅度可达35%[61]。此外, 鉴于功能动作筛查(FMS)被认为可以用于预防损伤[62-63], 并且当FMS总得分小于等于14时, 运动员受伤风险显著增加[64]。Hammes等[65]对238名中年球员进行了FMS测试, 并跟踪了9个月以调查其损伤情况, 发现发生损伤和未发生损伤的球员之前的FMS总分间无显著性差异, 总得分小于10的球员受伤率显著高于其余球员, 总得分大于14的球员的损伤率与小于等于14的球员间无显著性差异, 其认为FMS对于预测大龄球员损伤的作用有限。综合这几项研究可以发现, 近年德国训练科学领域对足球损伤干预的研究主要是围绕“FIFA 11+综合热身练习和FMS”。FIFA 11+是FIFA-MARC近年在全世界多个国家推广的预防损伤的措施, 受到德国训练科学领域的关注, 表明德国训练科学在足球方面紧跟国际发展前沿, 并对其积极开展科学研究。此外, FMS是近年在多种人群和多个体育项目中得以广泛应用的测试方法, 德国训练科学领域将其应用于足球项目, 并检验了14分这一划分标准, 相关发现也为足球项目理性应用FMS提供了一定依据。

2.4 高原比赛

在国际足联的比赛历史中曾经发生了2次强队在客场高原比赛中输给主场弱队的情况:一次是1993年足球世界杯资格赛中巴西队客场0:2输给东道主玻利维亚队(比赛地La Paz海拔为3 600 m); 另一次是2009年足球世界杯资格赛中阿根廷队1:6输给东道主玻利维亚队(比赛地同样在La Paz)。鉴于足球比赛地在海拔方面的差异对客场球员可能带来的不利影响, 国际足球联合会在2007年再次否决了在海拔高于2 500 m的地区举办国际比赛的提议。这一禁令在公布后不久即遭到了多方反对, 国际足球联合会不得不随即取消这一禁令[66]。这一事件促使人们开始思考, 高原比赛对球员运动表现到底有无影响、有何影响。国际足球联合会医学委员会邀请了全球12名研究高原训练的科学家进行研讨, 并由德国海德堡医学院的Peter Baertsch教授牵头发布了一个共识声明(另外2名作者为Bengt Saltin和Jiri Dvorak), 该声明给出了不同海拔足球比赛的习服、训练和急性高山病预防的建议[67]。这个声明中的建议主要是基于现有对耐力项目和登山运动的研究结果, 对高原足球比赛有待专门研究[66]。

鉴于此, 2012年由澳大利亚国家体育学院的Christopher Gore牵头组织了一个足球高原国际研究项目(international study on soccer at altitude 3 600 m, [ISA3 600]), 来自4个国家的21名科学家、教练员和足球管理人员, 对澳大利亚(U17)和玻利维亚(U20)的2个高水平青年队在平原和高原的5场比赛进行了睡眠、疲劳、健康、运动能力、血液指标和比赛跑动进行了科学研究[66, 68-72]。德国拜罗伊特大学运动医学/运动生理学系的Walter Schmidt教授作为高原研究专家参与了此项目。这项研究最后得到如下结论:① 高原导致优秀青年足球运动员比赛跑动距离减少, 高原对来自平原和高原的足球运动员比赛活动特征的影响类似, 13 d的高原习服未能使来自平原和高原的运动员避免高原比赛表现的下降[68]; ② 高原降低优秀青年足球运动员快速眼动睡眠(与精神恢复、学习和记忆巩固相关)时间占总睡眠时间的比例, 但这一比例在习服1周后开始恢复, 并在习服2周后恢复至正常水平, 此外高原使50%的球员睡眠中的呼吸受限, 且习服2周后还未恢复至正常水平[69]; ③ 尽管心率、心率变异性和自感健康恢复至正常水平, 但2周的时间不足以让来自平原的青年球员恢复高强度跑动能力, 建议在高原期间和下高原后更加注重速度训练[70]; ④ 动脉血氧含量是平原球员在高原时的主要限制因素, 平原球员赴高原比赛很可能需要2周的高原习服[71]; ⑤ 头一天自感负荷小幅增加, 且当天次最大运动中心率增加, 可能是下一天疾病风险增加的征兆[72]。

2013年3月, 来自7个国家的17名科学家、医生和教练员在卡塔尔多哈召开了高原训练与集体项目会议, 分享了高原训练的前沿研究成果, 并探讨这些成果在集体项目中的应用。德国拜罗伊特大学的Walter Schmidt受邀参加了此次会议, 并作为作者之一发表了一篇立场声明[73]。声明认为, 目前大部分对高原训练方法的认识和信息主要来自对个体性耐力运动员的研究, 这些研究已证实高原训练对于提高高原上运动表现的益处(高原习服), 但不同的高原训练方法能否提高返回平原时的足球相关的运动表现, 以及个体球员比赛中高强度跑动量和带球时间的提高对球队最终的比赛结果是否具有积极意义, 还不确定[73]。

综合这几项研究, 可以发现近年德国训练科学领域对足球高原训练的研究主要是经由Peter Baertsch和Walter Schmidt 2名教授参与国际研究项目开展的。这2名教授均为体育科学领域研究高原训练的“世界级”专家, 正是由于在高原训练领域研究的成就, 以及世界足球高原训练研究的不足, 他们才被受邀参加足球高原训练的国际研究项目。然而, 有关足球运动员是否需要进行高原训练和如何安排高原训练, 还有待更多针对足球的专门研究。

2.5 评价与测试

近年德国足球领域有关评价与测试的研究主要针对足球运动员的耐力。Hoppe等[74]对职业足球运动员进行了不同的耐力测试, 并探究不同耐力指标(VO2max、乳酸阈速度、跑步经济性、间歇性往返跑完成距离)的相关性, 发现只有VO2max与间歇性往返跑结果间存在显著性相关。Baumgart等[75]比较了足球运动员不同耐力指标的性别(女子为德国女子甲级联赛球员, 男子为德国第四级联赛球员)差异, 发现女子球员在4 mmol/L跑速、最大跑速(VO2max对应的跑速)和间歇往返跑距离上分别比男子小8.2%、11.3%和31.6%, 但是二者在2 mmol/L跑速方面无显著性差异。这些结果表明, 随着运动跑速增加, 尤其是需要变向跑动时, 耐力测试相关指标的性别差异增加。Martinez-Lagunas等[76]比较了跑台递增测试(直接)和YOYO测试(1级、直接和间接)得到的VO2max, 发现YOYO测试直接测得的VO2max显著低于跑台递增测试的值, 且YOYO测试间接推算(公式计算)的VO2max同样显著低于其他2种方式得到的VO2max。此外, Knoop等[77]研发了一种测试守门员反应和动作速度的方法, 并证明这种方法能够有效地评估青年守门员的防守灵敏性。

2.6 其他

近年德国训练科学领域对足球的研究还涉及其他相关问题, 包括足球鞋的设计对损伤预防和运动表现的影响[78-79]、足球裁判执法的干扰因素[80]和判断能力训练[81]、欧洲足球四大联赛的暂停和加时特征[82-84]、德甲比赛的防守反应时[85]和跑动特征[86]、对足球运动员的睡眠干预[87]、优秀青少年足球运动员超等长能力[88]、肌效贴对运动员射门的影响[89]、对德国国家队812名队员的寿命分析[90]。这些研究反映近年德国训练科学领域对足球相关问题研究的广泛性。

3. 德国足球训练科学研究对我国的启示

3.1 发挥协会力量, 构建我国足球训练和竞赛体系

足球属于两德合并后德国为数不多的优势项目, 但其在20世纪末期到21世纪初也经历了痛苦的10年。既让我们认识到足球项目复兴或发展的漫长性, 也让我们见证了德国足球协会在复兴德国足球过程中的具体举措。德国足球协会的具体举措及其取得的成效表明, 一个体育项目的成功首先离不开一个体系的系统构建。我国发展足球运动的过程中需要更大程度地发挥足球协会的主动性, 充分利用“举国体育”的优势, 打通体育系统、教育系统和社会三方面的制度壁垒, 夯实我国足球的群众基础, 构建多层次、可流通的竞赛体系。

3.2 注重教练员培养, 搭建我国教练员培训和认证体系

教练员是德国足球复兴的重要力量, 其不仅在数量上能满足德国各层面的俱乐部和球队所需, 而且在质量上经由德国足协的教练员培训和认证体系得到保证。高水平的教练员有助于青少年球员保持足球兴趣, 能有效提高足球相关体能和技战术能力, 有效减少足球训练中损伤的发生。我国尽管也认识到发展足球运动过程中教练员和师资的匮乏, 积极采取了多种途径进行培训, 并多层面启动了与国外有关协会和俱乐部的合作, 但从长期看, 需要搭建我国教练员培训和认证体系, 建设培训课程和教材。

3.3 发展基层俱乐部, 协调我国协会、学校和俱乐部的关系

德国足球的复兴之所以长达十几年之久, 是因为足球运动员培养周期漫长, 这个周期跨越了幼儿园、小学、中学和高中(甚至到大学)。该过程中的足球运动员一方面需要在学校接受文化教育, 另一方面需要利用课余时间在俱乐部进行足球训练。德国足球协会启动了天才促进计划, 很好地协调了协会、学校和俱乐部三者间的关系。通过发展29个足球精英学校, 确保运动员每周在学校可以进行3堂足球训练课, 课后可以在俱乐部(包括训练基地和训练中心在内)继续进行足球训练。当然, 这些训练都离不开德国足球协会培养和认证的高水平足球教练员或师资。我国一方面需要加强协会、学校和俱乐部三方的协调, 另一方面要大力发展社会层面的俱乐部, 为青少年课后从事足球训练提供场地和指导。

3.4 加强足球训练科学研究, 更新对足球项目特征和规律的认识

在德国足球体系构建中, 训练科学起了至关重要的作用。在本综述所筛选的612篇训练科学文献中, 足球相关文献多达88篇(占14.4%), 远远高于其他专题的文献量。训练科学领域对足球的关注热度和广度也与德国足球近年来的成功相呼应, 而足球研究中对相对年龄效应的研究, 以及基于这类研究在选材和培养体系方法的举措(动态选材+标准化的测试方案)有效提高了有天赋球员成材的概率。目前, 我国足球训练科学整体落后于德国等国家, 对于从事足球训练科学的国内研究人员而言, 首要任务是通过各种途径加强对国外足球训练科学研究成果的学习, 通过学习快速缩小与国外对足球项目特征和规律认识上的差距, 并在此过程中逐渐开展我国足球训练科学研究。

4. 本研究的局限

① 所选取的WOS科学数据库尽管为世界知名科学数据库之一, 但该数据库仍可能存在一定程度上遗漏本领域所涉及的文献[91]; ② 由于德国为德语国家, 相当部分德国学者并不热衷或擅长于将其研究成果用英语发表在国际期刊上, 因此基于英语期刊搜索的文献可能并不能代表德国学者在训练科学领域的真实情况, 一部分德国学者在训练科学领域的成果发表在《德国竞技体育》《德国体育科学》《德国运动损伤杂志》和德国联邦体育科学院的科研项目年报上, 这部分文献未被全部纳入本综述; ③ 本综述在统计德国学者的研究文献时, 将德国学者为第一和非第一作者的文献均视为德国学者的研究成果, 这一处理方法值得推敲; ④ 为了更清晰地阐述相关问题(如“相对年龄效应”), 本综述引用了88篇筛选文献之外的非德国学者文献和非英语期刊德国学者文献。

-

表 1 代际团结的维度定义

Table 1 Definition of intergenerational solidarity

表 2 调查样本变量数据分布

Table 2 Distribution table of variables

变量 比例/% 个人特征 性别 男性 48.6 女性 51.4 年龄/岁 60~69 54.1 70~79 32.0 80及以上 13.9 婚姻状况 有配偶 72.4 无配偶 27.6 受教育程度 文盲 7.5 小学 30.5 初中 39.3 高中及以上 22.7 职业 体制外 18.4 体制内 81.6 年均收入/元 — 家庭类型 独生子女家庭 26.5 非独生子女家庭 73.5 健康状况 健康自评 差 52.4 一般 32.2 好 15.4 心理状况 抑郁 19.5 可能抑郁 17.5 无抑郁 63.0 ADL评估 重度障碍 80.9 障碍 14.3 自理 4.8 慢性疾病 有 56.5 无 43.5 代际关系变量 居住类型 非本市不同住 5.0 本市不同住 57.4 本市同住 37.6 见面频率 很少 3.9 偶尔 24.8 经常 71.3 联系频率 很少 17.3 偶尔 24.5 经常 58.2 亲近程度 不亲近 3.3 一般 5.9 亲近 90.8 子女态度 不支持 6.7 支持 93.3 经济净流 子女流向父母 71.8 无明显流向 19.2 父母流向子女 8.9 子女帮做家务 不做 20.1 偶尔 27.9 经常 52.0 父母帮做家务 不做 53.9 偶尔 15.0 经常 31.1 隔代照料 有 37.5 无 62.5 照料负担 经常 9.7 偶尔 16.1 从未 74.2 注:该表为未加权样本数据。 表 3 变量定义及赋值

Table 3 Definition and assignment of variables

性质 类型 变量 变量赋值 因变量 体育锻炼 不参加=0,参加=1 控制变量 个人

特征性别 女性=0,男性=1 年龄 60~69岁=1,70~79岁=2,80岁及以上=3 婚姻状况 无配偶=0,有配偶=1 受教育程度 文盲=1,小学=2,初中=3,高中及以上=4 职业 体制外=1,体制内=2 收入水平 过去12个月内父母总收入(元),取对数 家庭类型 独生子女家庭=1,多子女家庭=2 健康

状况心理状况 抑郁=1,可能抑郁=2,无抑郁=3 健康自评 差=1,一般=2,好=3 慢性疾病 有=0,无=1 ADL评估 重度障碍=1,障碍=2,自理=3 自变量 联系 见面频率 很少=1,偶尔=2,经常=3 通话频率 很少=1,偶尔=2,经常=3 结构 居住类型 非本市不同住=1,本市不同住=2,本市同住=3 情感 情感亲近 不亲近=1,一般=2,亲近=3 共识 子女支持态度 不支持=0,支持=1 功能 经济支持流向 子女流向父母=1,无明显流向=2,父母流向子女=3 规范 子女帮老人做家务 不做=1,偶尔=2,经常=3 老人帮子女做家务 不做=1,偶尔=2,经常=3 隔代照料 没有=0,有=1 照料负担 经常=1,偶尔=2,从未=3 表 4 家庭代际关系对老年人锻炼行为影响的Logistic回归结果

Table 4 Logistic regression results of family intergenerational relation on the exercise behavior decision of the aged

变量 模型1 模型2 模型3 模型4 Exp (B) SE Exp (B) SE Exp (B) SE Exp (B) SE 结构 居住类型(非本市不同住) 本市不同住 1.332 0.173 1.237 0.186 1.317 0.187 1.229 0.184 本市同住 1.437 0.169 1.361 0.179 1.423 0.157 1.358 0.142 联系 见面频率(很少) 偶尔 1.970* 0.324 1.875 0.322 1.936* 0.342 1.855 0.362 经常 2.194* 0.320 2.030* 0.323 2.143* 0.325 1.984* 0.321 联系频率(很少) 偶尔 1.386** 0.127 1.319* 0.125 1.365* 0.123 1.293* 0.124 经常 1.799*** 0.108 1.693*** 0.160 1.734*** 0.108 1.656*** 0.120 情感 亲近程度(不亲近) 一般 1.039 0.177 1.015 0.147 1.022 0.173 0.996 0.174 亲近 1.766 0.153 1.741 0.186 1.735* 0.126 1.724* 0.168 共识 子女态度(不支持) 支持 1.969* 0.129 2.970** 0.132 2.755* 0.153 2.789** 0.156 功能 经济净流(子女流向父母) 无明显流向 1.375*** 0.109 1.392*** 0.104 1.382*** 0.106 1.391** 0.112 父母流向子女 1.711** 0.121 1.728** 0.125 1.716** 0.123 1.733* 0.123 规范 子女帮做家务(不做) 偶尔 1.411 0.106 1.453* 0.109 1.460 0.103 1.445* 0.106 经常 1.504 0.110 1.091 0.125 1.135 0.151 1.196* 0.153 父母帮做家务(不做) 偶尔 0.662 0.196 0.651 0.237 0.660 0.239 0.615 0.191 经常 0.843 0.132 0.784 0.157 0.609** 0.160 0.679* 0.129 隔代照料(有) 无 1.481* 0.087 1.440* 0.085 1.292** 0.091 1.216** 0.090 照料负担(经常) 偶尔 2.160 0.191 2.081 0.196 1.243 0.237 1.235 0.239 从未 2.231 0.129 2.989** 0.132 1.706 0.157 1.715** 0.160 个人特征 年龄(80岁及以上) 60~69岁 1.686*** 0.119 1.626*** 0.118 70~79岁 1.254 0.172 1.232 0.127 性别(女) 男 0.737* 0.437 0.667** 0.038 家庭类型(独生子) 非独生子 0.242* 0.649 0.273* 0.619 婚姻状况(无配偶) 有配偶 1.258** 0.085 1.251** 0.088 受教育程度(文盲) 小学 0.936 0.096 0.978 0.072 初中 1.318** 0.132 1.385* 0.133 高中及以上 1.963* 0.175 2.072* 0.172 职业(务农) 体制外 0.842* 0.093 0.953 0.098 体制内 1.398** 0.037 1.421* 0.036 收入(取对数) 1.392 0.023 1.796* 0.044 健康状况 健康自评(差) 一般 1.053 0.119 1.674 0.118 好 1.468*** 0.107 1.357** 0.109 心理状况(抑郁) 可能抑郁 1.237* 0.117 1.512* 0.153 无抑郁 1.752* 0.094 1.725** 0.072 ADL评估(重度障碍) 障碍 1.046 0.093 1.578 0.095 自理 1.582** 0.122 1.996*** 0.137 慢性疾病(有) 无 0.351 0.646 0.317 0.642 0.384 0.642 0.342 0.653 常量 0.380*** 0.257 0.23*** 0.279 0.33*** 0.274 0.198*** 0.282 注:*表示P<0.05, **表示P<0.01, ***表示P<0.001, 且均是与参照组比较;括号中的变量为参照组数据。 -

[1] 杨菊华, 李路路.代际互动与家庭凝聚力:东亚国家和地区比较研究[J].社会学研究, 2009(3):26-53 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ200903003.htm [2] 熊波, 石人炳.中国家庭代际关系对代际支持的影响机制:基于老年父母视角的考察[J].人口学刊, 2016(5):102-111 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/rkxk201605011 [3] 靳永爱, 周峰, 翟振武.居住方式对老年人心理健康的影响:社区环境的调节作用[J].人口学刊, 2017(3):66-77 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/rkxk201703006 [4] 崔烨, 靳小怡.家庭代际关系对农村随迁父母心理福利的影响探析[J].中国农村经济, 2016(6):15-29 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgncjj201606002 [5] 张航空.家庭养老模式的延续与变迁[J].长白学刊, 2016(2):113-118 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=cbxk201602018 [6] 黄庆波, 胡玉坤, 陈功.代际支持对老年人健康的影响:基于社会交换理论的视角[J].人口与发展, 2017(1):43-54 doi: 10.3969/j.issn.1674-1668.2017.01.005 [7] 张航空.儿子、女儿与代际支持[J].人口与发展, 2012(5):17-25 doi: 10.3969/j.issn.1674-1668.2012.05.003 [8] 孙鹃娟.中国城乡老年人的经济收入及代际经济支持[J].人口研究, 2017(1):34-45 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=671197625 [9] 王富百慧, 王梅, 张彦峰, 等.中国家庭体育锻炼行为特点及代际互动关系研究[J].体育科学, 2016, 36(11):31-38 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/tykx201611004 [10] 戴群, 姚家新.体育锻炼与老年人生活满意度关系:自我效能、社会支持、自尊的中介作用[J].北京体育大学学报, 2012, 35(5):67-72 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/8399714 [11] 蒋京川.国外积极老龄化视角下的代际关系研究[J].国外社会科学, 2014(4):23-29 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=50316927 [12] 黄国桂, 杜鹏, 陈功.隔代照料对于中国老年人健康的影响探析[J].人口与发展, 2016(6):93-109 doi: 10.3969/j.issn.1674-1668.2016.06.010 [13] BENGTSON V L, ROBERTS R E. Intergenerational solidarity in aging families:An example of formal theory construction[J]. Journal of Marriage and the Family, 1991(4):856-870 https://www.researchgate.net/publication/271810392_Intergenerational_Solidarity_in_Aging_Families_An_Example_of_Formal_Theory_Construction

[14] 张文娟, 李树茁.子女的代际支持行为对农村老年人生活满意度的影响研究[J].人口研究, 2005(5):73-80 doi: 10.3969/j.issn.1000-6087.2005.05.010 [15] 余泽梁.代际支持对老年人生活满意度的影响及其城乡差异:基于CHARLS数据7669个样本的分析[J].湖南农业大学学报(社会科学版), 2017(1):62-69 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hunannydx-shkx201701011 [16] 宋璐, 李树茁, 张文娟.代际支持对农村老年人健康自评的影响研究[J].中国老年学, 2006(11):1453-1455 doi: 10.3969/j.issn.1005-9202.2006.11.002 [17] 王萍, 高蓓.代际支持对农村老年人认知功能发展趋势影响的追踪研究[J].人口学刊, 2011(3):70-79 doi: 10.3969/j.issn.1004-129X.2011.03.009 [18] YANG J J, LOWENSTEIN A, JACKSON T, et al. Intergenerational latent solidarity class and relationship quality among Chinese:Implications for self-reported health and well-being[J].心理学报, 2013(7):811-824 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/xlxb201307010

[19] 沈奕斐. "后父权制时代"的中国:城市家庭内部权力关系变迁与社会[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2009(6):49-56 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/7813627 [20] 袁亚运.健康状况、社会性因素与老年人身份认同:基于中国老年社会追踪调查2012年调查数据[J].人口与社会, 2016, 32(3):106-116 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/njrkglgbxy201603014 [21] 纪竞垚, 代丽丹.中国老年人的老化态度:基本状况、队列差异与影响因素[J].南方人口, 2018, 33(4):57-70 doi: 10.3969/j.issn.1004-1613.2018.04.007 [22] 邵希娟, 杨建梅.行为决策及其理论研究的发展过程[J].科技管理研究, 2006(5):203-205 doi: 10.3969/j.issn.1000-7695.2006.05.064 [23] 周勇义, 宋新明.中国城市老年人日常生活自理能力社会经济差异的年龄模式研究[J].人口与发展, 2017(4):80-85 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/scyrkfx201704009 [24] 张文娟, 李树茁.代际支持对高龄老人身心健康状况的影响研究[J].中国人口科学, 2004(增刊):37-42 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZKRK2004S1006.htm [25] 汤晓玲.对影响老年人体育锻炼动机的社会学分析[J].成都体育学院学报, 2000(4):30-33 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SORT200004009.htm [26] 费孝通.家庭结构变动中的老年赡养问题:再论中国家庭结构的变动[J].北京大学学报(哲学社会科学版), 1983(3):6-15 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-BDZK198303001.htm [27] 费孝通.论中国家庭结构的变动[J].天津社会科学, 1982(3):2-6 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/shkx200807012 [28] SHENG X W. Population aging and traditional patten of supporting the aged[M]. Beijing:China Social Science Documentation Publishing House, 1990:48

[29] 陈皆明.中国养老模式:传统文化、家庭边界和代际关系[J].西安交通大学学报(社会科学版), 2010(11):44-50 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/cjwtyj201711019 [30] 王荣伟, 王祎.社会发展对居民体育参与行为的影响因素研究:以社会分层、个人空间为视角[J].学理论, 2016(4):99-102 doi: 10.3969/j.issn.1002-2589.2016.04.049 [31] DYKSTRA P A, TINEKE F. Relationships between parents and their adult children:A West European typology of late-life families[J]. Ageing & Society, 2011(4):545-569 https://www.researchgate.net/publication/228462592_Relationships_between_parents_and_their_adult_children_A_West_European_typology_of_late-life_families

[32] KATZ R, LOWENSTEIN A. Adjustment of older Soviet immigrant parents and their adult children residing in shared households:An intergenerational comparison[J]. Family Relations, 1999(1):43-50 https://www.researchgate.net/publication/275821783_Adjustment_of_Older_Soviet_Immigrant_Parents_and_Their_Adult_Children_Residing_in_Shared_Households_An_Intergenerational_Comparison

-

期刊类型引用(20)

1. 李伟,林伟华,宋炽彬. 提质增效:群体心理视域下体育课程思政方法研究. 红河学院学报. 2025(01): 80-85 .  百度学术

百度学术

2. 苏佩尧,郭静虹,陈凤斌. 高校实践类课程与思政教育融合建构. 实验室科学. 2025(01): 175-180 .  百度学术

百度学术

3. 李吉海,臧留鸿. 文化润疆视域下体育教师教学素质持续培养研究. 田径. 2024(05): 29-31 .  百度学术

百度学术

4. 周生旺,程传银. 论学校体育德育中的具身学习. 武汉体育学院学报. 2024(07): 78-86 .  百度学术

百度学术

5. 程传银,魏源. 高校体育课程思政元素的萃取解析及应用策略. 南京体育学院学报. 2024(08): 1-8+87 .  百度学术

百度学术

6. 徐家林,闫松,焦陈旺. 体育课程思政采用体验式教学方式的合法逻辑与教学反思. 吉林体育学院学报. 2024(05): 69-77 .  百度学术

百度学术

7. 刘兵,肖巧俐. 新时期体育课程思政的目标定位、问题阐释与实施路径. 上海体育大学学报. 2024(11): 23-31+68 .  本站查看

本站查看

8. 李明. 科尔伯格德育理论对高校体育课程道德教育的启示. 当代体育科技. 2023(05): 191-194 .  百度学术

百度学术

9. 胡永红,胡秋兰,吴邵兰. 基于本体论、认识论和方法论的专业思政建设——以体育教育专业为例. 韶关学院学报. 2023(05): 101-108 .  百度学术

百度学术

10. 侯淑峰,刘江涛. 高中体育课内外一体化教学实践. 中国体育教练员. 2023(02): 78-80 .  百度学术

百度学术

11. 王小安,吴欣,卢大学,吴炎. 思想政治教育元素融入高校公共体育教学的价值阐释与路径创新. 武汉体育学院学报. 2023(07): 95-100 .  百度学术

百度学术

12. 程俊彰,文陵桃. 师范专业认证背景下体育教育专业实践教学体系构建研究. 冰雪体育创新研究. 2023(13): 157-160 .  百度学术

百度学术

13. 蒋依洁,孙敏,谭恺. 理析体育道德取向特征助力课程思政精准滴灌. 当代体育科技. 2023(26): 144-147 .  百度学术

百度学术

14. 王进成,王瑞珍. 提高初中体育教学质量的对策研究. 体育视野. 2023(16): 63-65 .  百度学术

百度学术

15. 刘昌昊. 高校体育课程思政建设的现实困境与突破路径研究. 体育视野. 2023(18): 53-55 .  百度学术

百度学术

16. 崔伟. 以体育德:新时代高校落实立德树人根本任务的新探索. 体育教育学刊. 2023(05): 18-24 .  百度学术

百度学术

17. 董晨曦,滕育松. 核心素养视域下体育课程一体化新样态及推进理路. 运动精品. 2023(08): 11-14 .  百度学术

百度学术

18. 杨震. 体育课程思政的概念演变、建设价值、发展趋势研究. 北京体育大学学报. 2023(08): 12-23 .  百度学术

百度学术

19. 赵富学,赵鹏. 高校体育课程思政建设的组织协同与深度推进研究. 南京体育学院学报. 2022(09): 1-7+87 .  百度学术

百度学术

20. 赵富学,彭小伟. 体育课程思政建设的思维向度转换与推进理路生成. 上海体育学院学报. 2022(11): 1-8+18 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(7)

下载:

下载: