Space-time Law and Mechanism of Network Information Diffusion in Major Sports Events: Taking the IAAF Gold Label Road Race as Examples

-

摘要: 以我国2017年五大国际田联路跑金标赛事为例,运用空间自相关、距离累计曲线、网络信息扩散半径等方法探寻大型体育赛事网络信息扩散的时空规律及机制。结果显示:大型体育赛事网络信息扩散的生命周期呈现“酝酿期—成长期—反复期—爆发期—衰退期—稳定期”等6个发展阶段,并存在赛前长时间波动增长和赛后一致性骤降的特征,赛前网络信息扩散量大于赛后的信息扩散量;网络信息空间扩散具有明显的经济趋向性和人口集中性,也存在距离衰减规律,表现为举办地及周边地区比远距离地区受到的信息扩散量更高,呈现明显的本地集中性特征;赛事吸引力、空间距离、信息化程度、经济发展水平、人口规模和社会环境共同构成了大型体育赛事网络信息扩散的运行机制。

-

关键词:

- 大型体育赛事 /

- 网络信息扩散 /

- 距离衰减规律 /

- 时空规律 /

- 国际田联路跑金标赛事

Abstract: Taking the IAAF Gold Label Road Race events in 2017(China)as examples, the study used the methods of spatial autocorrelation, distance cumulative curve, information diffusion radius to explore the spacetime law and mechanism of information diffusion in the network of major sports events.The results showed that the lifecycle of network information diffusion presented six stages, including Incubation period, Growth period, Repeatedly period, Outbreak period, Decline period and Stable period.The six stages showed the characteristics of long-term fluctuations before the events and the sudden drop in consistency after the events. Further, the amount of network information spread before the event was greater than after events. The spread of network information space revealed the trends of obvious economic and population concentration, and also illustrated the distance decay.Especially, the amount of information disseminated in the host area and surrounding areas were higher than that in the remote areas, reflecting the obvious local concentration. Finally, it is believed that event attraction, spatial distance, information level, economic development level, population size and social environment constituted the operational mechanism of the network information diffusion in major sports events. -

党的十九大报告指出,广泛开展全民健身活动,加快推进体育强国建设,强调了体育在社会发展中的重要地位。体育赛事是体育产业的核心部分[1],大型体育赛事是体育竞技的最高表现形式,是综合性的社会文化活动[2]。大型体育赛事不仅成为城市促进社会各领域发展的催化剂,也在政治、经济、生态以及社会稳定等方面承担着重要角色[3-4],甚至对一个国家的发展起到巨大的推动作用。大型体育赛事作为全球的重要媒体事件,越来越成为受众关注的焦点[5]。

21世纪以来,大型体育赛事是学术界研究的热点议题之一[6],相关研究主要围绕大型体育赛事的影响评估[7-15]、环节管理[16-21]及利益相关者[22-26]进行探讨。体育本质上表现为人类社会有关健康与娱乐的信息形成与流动过程[27],而大型体育赛事与现代媒介相互依存、相互联系、共促发展,形成了一种休戚相关的共生效应[26]。随着信息技术的快速发展,网络已成为赛事相关信息传播的主要媒介,并发挥着重要作用,吸引了部分学者涉足。当前,大型体育赛事网络信息扩散与传播相关研究主要涉及扩散模式、扩散特征、扩散规律等方面。①从传播模式看:Sousa等[28]探究了大型体育赛事的媒体网站传播模式;李芳[29]以新浪微博与腾讯微博为例,深入分析了微博大型体育赛事的裂变式传播模式;王相飞[30]探讨了我国大型门户网站体育信息传播形式,并将其划分为新闻资讯和微博等图文混排形式、博客和微博等自媒体形式以及视频等富媒体形式。②从扩散特征看:金秋龙等[31]从传播主体、传播内容、用户体验和传播技术等方面探讨了门户网站大型体育赛事传播特色;王相飞等[32]阐述了大数据背景下大型体育赛事新媒体传播的主要特征;李爱群等[33]认为,我国门户网站体育信息采编和传播的频度加快,体育信息传播表现出高互动性和高参与性,网络体育信息传播的受众由被动变为主动。③从扩散规律看:张智刚等[34]探讨了网络体育信息扩散的同步化、共享化、数字化、超文本化等特征;蒲毕文[35]运用社会网络分析法,研究了体育赛事舆情传播特征和路径,分析舆情传播的网络结构。

当前,网络已成为大型体育赛事信息传递和扩散的主要方式,然而,关于网络信息扩散的相关研究还停留在扩散模式及特征分析层面,以理论探讨为主,较少对大型体育赛事网络信息的扩散规律及形成机制进行深入分析。大型体育赛事网络信息扩散在时间上存在怎样的阶段特征,在空间上是否存在扩散规律,且形成机制是怎样的?这些问题对大型体育赛事的良性发展至关重要,但目前尚缺少深入和系统性分析,需要进一步探讨。

马拉松是我国当前增长最为迅速且融合了专业和业余运动员的大型体育赛事,其井喷式的发展态势带动了更多人参与其中,马拉松独特的赛事特性与广泛的参与人群也赋予其更广泛的综合影响力。2012年以来,马拉松赛事数量增长了约28倍,2017年较2016年参赛人次增长率达77.9%,“马拉松热”已成为一种夺人眼球的社会现象[36]。“国际田联路跑金标赛事”(以下简称“路跑金标赛”)由国际田联评定,是路跑赛事标准评定系统中的最高等级,具有极大的社会影响力,2017年我国总共有6个路跑金标赛,其中5个在中国大陆、1个在中国香港。因此,本文选取5个中国大陆路跑金标赛作为大型体育赛事的研究对象,具有一定的代表性、典型性和现实意义。

本文以我国2017年5个路跑金标赛为例,以百度搜索指数衡量网络信息扩散量[37],运用信息扩散半径、距离累计曲线、空间自相关等方法对大型体育赛事的网络信息扩散规律及机制进行研究。一方面,有利于把握大型体育赛事网络信息扩散的时间演化规律和空间分布特征,揭示大型体育赛事网络信息扩散的运行机制,为扩散模式的构建奠定理论基础。另一方面,对推动大型体育赛事发展、促进信息传播、增强赛事影响力具有指导意义和价值。

1. 研究方法

1.1 数据来源与收集

百度(www.baidu.com)是全球最大的中文搜索引擎,百度指数中的“用户搜索指数”是以网民行为数据为基础的数据分享平台[38]。百度指数依托于百度搜索引擎,是以百度海量网民的搜索量为数据基础,以关键词为统计对象,通过百度用户对某个词条的搜索,科学分析并计算出各个关键词在百度搜索引擎中搜索频次的加权和。百度指数是当前互联网大数据时代重要、可靠的数据统计来源,百度用户众多,使得百度指数能够被广泛应用于科学研究,具有较高的准确性和价值。通过网络媒介,体育赛事的相关信息可以通过文字、图片、视频、数据等载体被搜索者获取,实现体育赛事相关信息的传递和流动,从而形成体育赛事网络信息扩散。同时,百度指数会进行搜索叠加统计,收集一定时期内一个地区对另一个地区体育赛事相关信息的搜索量,从而衡量被搜索地区体育赛事信息扩散或流入到搜索地区的数量。因此,以百度指数衡量大型体育赛事网络信息扩散具有一定的合理性和科学性。

本文将搜索关键词设定为北京马拉松、厦门马拉松、上海马拉松、黄河口(东营)马拉松和扬州马拉松[由于黄河口(东营)国际马拉松和扬州鉴真国际半程马拉松的全称未收录于百度指数中,故以简称为搜索关键词]。搜索时间限定为2017年1月1日—12月31日,同时将数据分别按月、周进行统计,获得我国31个省域对5个路跑金标赛的网络信息搜索量数据。根据百度指数人群画像检索统计(表 1)发现,2017年我国5个路跑金标赛网络信息接收人群属性具有如下特征:在性别上,男性比女性更关注马拉松赛事;在年龄上,30~39岁人群的关注度最高,其次是40~49岁,说明中青年群体更偏爱马拉松赛事,网络是他们获取赛事信息的主要方式之一。

表 1 2017年我国5个路跑金标赛网络信息接收人群Table 1. Network information receiving population of the IAAF gold label road race events of China in 2017赛事名称 年龄占比/% 性别占比/% 19岁及以下 20~29岁 30~39岁 40~49岁 50岁及以上 男 女 北京马拉松 0 15 53 30 2 72 28 厦门马拉松 1 15 52 30 2 71 29 上海马拉松 1 17 56 25 1 71 29 黄河口(东营)马拉松 1 18 70 10 1 74 26 扬州半程马拉松 0 24 45 41 0 74 26 1.2 数据处理方法

(1)网络信息扩散半径。该方法可以衡量大型体育赛事举办地网络信息扩散范围:赛事网络信息扩散半径值越大,表明其网络信息扩散范围越大;赛事网络信息扩数半径值越小,表明其网络信息扩散范围越小。公式如下:

$$ R_{A}=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n} x_{i}^{2} d_{i}^{2} / \sum\limits_{i=1}^{n} x_{i}^{2}} $$ (1) 式(1)中:RA为大型体育赛事网络信息扩散半径;xi为第个省域受到网络信息扩散量的比重;di为第i个省域的省会城市或直辖市与赛事举办城市的空间距离;n为省域总数。

(2)距离累计曲线。距离累计曲线是按照距离赛事举办地远近将网络信息扩散量按距离累加形成的,用于分析不同距离省域对网络信息接收程度的空间差异。计算公式为:

$$ Y=\sum\limits_{i=1}^{n} \frac{x_{i}}{T} $$ (2) 式(2)中:Y为距离累计曲线纵坐标的值;xi为第i个省域受到的网络信息扩散量;T为网络信息扩散总量;n为省域总数。

(3)局部空间自相关。为探究大型体育赛事网络信息扩散的空间演化格局,利用热点分析(Getis-Ord Gi*)衡量网络信息的局部扩散分异特征,用于识别冷点区与热点区的空间分布格局[39]。公式为:

$$ G_{i}^{*}(d)=\sum\limits_{j=1}^{n} w_{i j} x_{i} / \sum\limits_{j=1}^{n} x_{j} $$ (3) 式(3)中:n为研究单元数;xi和xj为空间单元i和j的属性值;wij为空间权重矩阵。如果Gi*为正且显著,表明位置i与周围区域的值相对较高,即高水平集聚区(热点区);反之,为负且显著,则说明位置i周围的值低于均值,属于低水平集聚区(冷点区)。

2. 大型体育赛事网络信息扩散的时空规律

2.1 网络信息扩散的生命周期

从2017年路跑金标赛网络信息扩散量(表 2)看,北京马拉松、上海马拉松、厦门马拉松网络信息扩散量远高于扬州马拉松和黄河口(东营)马拉松,且前3个路跑金标赛扩散量差异较小。北京马拉松、上海马拉松、扬州马拉松、黄河口(东营)马拉松的网络信息扩散量在比赛当月达到高峰值,同时在比赛前1~2个月出现网络信息扩散的次高峰或大幅度增长点。这是由于:上述路跑金标赛分别在7月22日、9月1日、3月1日、2月17日开通报名通道;厦门马拉松通常在9月份开始报名,次年1月举办赛事,这2个月的网络信息扩散量极高。这说明开赛前网络信息扩散量的次高峰与迅速增长点出现在赛事报名阶段,且大众报名主要是通过网络渠道进行的。

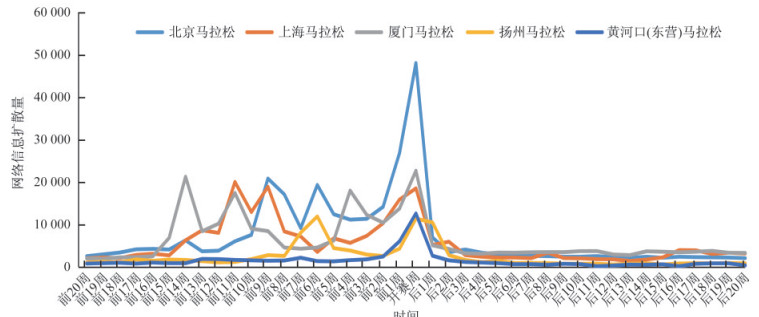

表 2 2017年我国5个路跑金标赛网络信息月均扩散量Table 2. Average monthly spread of network information of the IAAF gold label road race events of China in 2017赛事名称 比赛时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 均值 北京马拉松 9月17日 893 937 1 658 2 036 1 936 2 483 5 158 5 466 6 912 2 376 1 899 1 801 2 796 上海马拉松 11月12日 950 969 1 730 1 702 1 274 1 275 1 890 3 775 4 333 2 949 4 975 1 670 2 291 厦门马拉松 1月2日 3 013 1 749 1 937 1 718 1 820 1 903 2 109 2 440 5 209 2 683 2 644 2 844 2 506 扬州马拉松 4月23日 778 1 099 2 229 2 382 722 295 291 368 398 320 582 1 497 913 黄河口(东营)马拉松 5月7日 327 695 723 676 1 667 254 212 156 209 124 267 358 472 为了进一步探讨大型体育赛事网络信息扩散的阶段特征与演化规律,结合Web 2.0环境下网络舆情传播的潜伏、成长、蔓延、爆发、衰退和死亡等6个阶段特征[40],进而分析网络信息扩散的生命周期。本文将2017年我国5个路跑金标赛事的赛前、赛中、赛后3个阶段网络信息扩散量以1周等距间隔进行统计,探究网络信息扩散的周期特征。如图 1所示,大型体育赛事网络信息扩散周期与网络舆情的发展阶段存在一定相似性[40],但大型体育赛事具有其独特的赛事特性。①在开赛前的较长时间内,网络信息呈现出“微弱增长—明显增长”的扩散过程,根据赛事特性将其称为酝酿期和增长期。②开赛前的2个月内,由于5个路跑金标赛事扩散程度不同,扩散量出现无序增长态势,扩散速度也不稳定,无法寻求一致的网络信息扩散规律,因此将这段时期归为反复期。③网络舆情中的死亡期指消费者、媒体等舆情主体消耗掉全部社会资源和情感,或事件得到有效控制,事件关注度便会逐渐衰减,最后成为过去。体育赛事的网络信息扩散量并非被消耗或被控制,最富信息价值的时段已消失,网民对信息接收的热情随着信息吸引力减弱和信息减少而逐渐减少,因此将该阶段由死亡期更名为稳定期。本文借鉴网络舆情传播理论,最终得出大型体育赛事网络信息扩散呈现出“酝酿期—增长期—反复期—爆发期—衰退期—稳定期”等6个发展阶段。

(1)第1阶段为酝酿期,在开赛的20周之前。该时段内,由于距开赛时间较远,很少出现价值较高的赛事信息,网民缺乏对赛事信息的接收意愿,难以主动搜寻有价值的信息,表现为较少的网络信息扩散量。

(2)第2阶段为增长期,在开赛前16~20周。5个路跑金标赛事的网络信息扩散规律较为一致。由于报名开通在即,赛事相关信息相继流出,激发了网民对信息的接收意愿。

(3)第3阶段为反复期,时间为开赛前2~15周。5个路跑金标赛事呈现不同的波动式发展趋势。在此阶段,各大赛事均开通了线上报名通道,是吸引报名人次的重要时期,也是扩大赛事关注度的关键时期。同时,由于各赛事在比赛前的赛事安排和营销宣传方式不同,影响着网络信息的扩散程度。如8月11日北京马拉松公布了赛事中签结果,并开始进行北京马拉松博物馆文物征集活动等。这个阶段的网络信息扩散量与赛事活动、工作时间节点的安排密切相关。

(4)第4阶段为爆发期,赛事周的网络信息扩散量达到高峰值,呈现“井喷式”的发展特征。由于体育赛事具有十分强烈的时效性,赛事过程公开性与其结果未知性使其在短时间内吸引了大量的关注度,而路跑金标赛事的比赛时间较长,在比赛当天网民对赛事的关注度能够维持较长时间,随着网民的“求果心理”逐渐出现,赛事网络信息扩散不断增强。

(5)第5阶段为衰退期,时间为开赛后1~3周。网民对赛事的关注度快速下降,北京马拉松的下降速度最快,其余4个赛事下降速度趋同。体育赛事以比赛过程和未知结果为吸引点,赛事结束削弱了网民的求知需求,而信息具有明显的指向性,大型体育赛事的信息在比赛过程中的价值最高,随着体育比赛结束,信息价值会被迅速削弱,但由于后续报道的延续,部分网民在赛后维持了一定的关注度。

(6)第6阶段为稳定期,从赛后第4周开始。网络信息扩散程度均较低且极为稳定。由于路跑金标赛事结束后有关赛事的信息量逐渐减少,网民对赛事的关注热情达到低谷,网络信息扩散速度变慢,并长时间维持着较低的扩散量。

通过对比5个路跑金标赛事前后20周的网络信息扩散趋势,发现大型体育赛事出现赛前长时间波动增长和赛后一致性骤降的特征,且赛前网络信息扩散量高于赛后,赛后的变化较为稳定。随着时间推移,其他新的网络热点不断出现,网民关注度会逐渐降低,大型体育赛事从发生到结束持续的时间就是网民对体育赛事的关注周期[41],大型体育赛事的网络信息扩散量在“爆发期—衰退期—稳定期”这3个阶段呈现较强的一致性。

2.2 网络信息扩散的经济趋向性和人口集中性

通过百度指数人群画像中的地域分布指标,可搜集到2017年我国5个路跑金标赛事主要的网络信息接收地区(表 3),对比发现网络信息空间扩散具有明显的经济趋向性和人口集中性。网络信息接收量高的地区大多为经济较发达省域,如北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、山东、重庆等地的经济发展水平位于我国前10;同时,网络信息接收量高的城市主要为省会城市、直辖市和举办地邻近城市,尤其是省会城市和直辖市具有一定的经济实力、良好的赛事环境和民众参与基础,当地网民获取和传递信息的积极性较高。任何完整的网络信息扩散过程都具有选择规律,选择机制支配着双重主体选择的过程、双向选择的共同结果[42],信息总是流向需要它的受众。因此,经济发展水平高的地区往往更容易为居民提供良好的体育发展环境,也更具有实力举办路跑金标赛事,激发当地居民的体育需求,促进居民对赛事的关注度和参与度。

表 3 2017年我国5个路跑金标赛网络信息扩散的空间分布Table 3. Spatial distribution of network information diffusion of the IAAF gold label road race events of China in 2017排名 北京马拉松 上海马拉松 厦门马拉松 扬州马拉松 黄河口(东营)马拉松 年度 赛月 城市 年度 赛月 城市 年度 赛月 城市 年度 赛月 城市 年度 赛月 城市 前10名 北京 北京 北京 上海 上海 上海 福建 福建 厦门 江苏 江苏 扬州 山东 山东 东营 广东 广东 上海 北京 北京 北京 广东 广东 泉州 上海 上海 南京 北京 北京 济南 河南 河南 重庆 江苏 江苏 杭州 河南 吉林 吉林 北京 北京 上海 河北 河北 北京 上海 江苏 郑州 浙江 浙江 重庆 四川 北京 福州 浙江 安徽 北京 天津 天津 青岛 江苏 河北 广州 广东 广东 苏州 北京 上海 上海 安徽 浙江 苏州 江苏 河南 潍坊 四川 上海 成都 河南 山东 广州 重庆 四川 北京 广东 广东 杭州 广东 江苏 临沂 山东 山东 深圳 四川 辽宁 南京 上海 江苏 成都 山东 山东 无锡 上海 广东 菏泽 重庆 浙江 杭州 重庆 福建 深圳 浙江 浙江 广州 福建 湖北 合肥 河南 上海 天津 河北 四川 武汉 山东 湖北 郑州 安徽 湖南 深圳 湖北 福建 常州 辽宁 辽宁 上海 浙江 重庆 天津 福建 河南 成都 江苏 河南 杭州 河南 河南 泰州 四川 浙江 淄博 后5名 新疆 新疆 新疆 甘肃 内蒙古 海南 海南 黑龙江 新疆 重庆 海南 海南 海南 宁夏 海南 青海 新疆 宁夏 宁夏 宁夏 宁夏 宁夏 宁夏 新疆 青海 贵州 宁夏 新疆 海南 青海 青海 青海 青海 青海 宁夏 宁夏 青海 青海 青海 西藏 西藏 西藏 西藏 西藏 西藏 西藏 西藏 西藏 西藏 新疆 注:“年度”数据为2017年网络信息接收量的省份排名;“赛月”数据为2017年比赛当月网络信息接收量的省份排名;“城市”数据为2017年比赛当月网络信息接收量的城市排名。 此外,这些省域和城市还是人口规模较大的地区,广东、山东、河南、四川、江苏、河北、湖南、安徽、湖北、浙江等省份2017年的人口统计数量位于全国省份前10;重庆、上海、北京、天津、广东、武汉、郑州等城市2017年的人口统计数量位于全国城市前10。网络信息扩散属于裂变式的扩散过程,不同于传统信息的扩散模式,信息收受者能够转换为扩散个体,进行二次信息传播,加剧了体育赛事信息的扩散量。人口规模大的地区更容易形成信息的裂变式发展,这种发展主要表现在2个方面:①网络信息接收的渠道多元,由官方信息接收转变为官方媒体信息与网民自媒体信息接收2种方式;②非网络平台的人际传播也能促使网民积极主动搜寻与接收赛事网络信息,推动赛事网络信息扩散,形成信息的循环扩散规律。因此,大型体育赛事网络信息扩散具有人口集中性特征。

2.3 网络信息扩散的距离衰减规律

由表 3可知,赛事举办地的网络信息扩散程度最高,举办地网民对赛事具有较高的关注度和参与度,能够在最短时间内接收赛事信息。网络信息流入量排名靠前的多为东部沿海地区,其次为中部地区,新疆、西藏、宁夏、青海等西部地区对赛事网络信息接收效果较弱,而上海、北京、厦门、扬州、东营等5个路跑金标赛事的举办地均位于东部地区,近距离省域能够快速获取赛事相关信息,即网络信息扩散形成了较为明显的“东—中—西”距离衰减规律。网络信息的空间扩散是一个时间推移和空间蔓延的复合过程,其“扩”是对节点的数量而言的,“散”是对距离而言的,扩散追求有效的节点数量和扩散距离[43]。虽然网络消除了空间距离上的差异,但无法消除心理距离,远距离地区网民很难参与到体育赛事中,且由于地域特征,用户的网络关注重点不同,信息接收效率也不同。同时,在信息传送过程中,信源到达受众的信道不同使其信息接收效果存在差异,西部地区距举办地较远,且信息化程度相对较低,阻碍了部分信息的流入,而海南省是岛屿地形,当地居民缺乏马拉松运动的社会环境和比赛条件,对路跑金标赛的关注较少。

为了进一步分析我国5个路跑金标赛事网络信息扩散是否存在“距离衰减规律”,分别计算了2017年开赛当月的局部空间关联指数Getis-Ord,并根据Jenks的自然断裂法将其划分成5种类型,生成网络信息扩散的冷热点格局(表 4)。结果显示,我国5个路跑金标赛事网络信息扩散具有明显的空间分异特征,赛事举办地及近距离地区多为热点区域和次热点区域,即体育赛事网络信息接收量较高的地区形成集聚效应,距赛事举办地较远的省域主要位于冷点区域和次冷点区域,即我国5个路跑金标赛事网络信息扩散呈现从举办地到远距离地区,由热点区域逐渐过渡到冷点区域的特征,验证了大型体育赛事网络信息扩散存在距离衰减规律。

表 4 2017年我国5个路跑金标赛事网络信息空间的扩散格局Table 4. Diffusion pattern of network information space of the IAAF gold label road race events of China in 2017区域 北京马拉松 上海马拉松 厦门马拉松 扬州马拉松 黄河口(东营)马拉松 热点区域 北京、天津、上海、江苏、河北、山东、安徽、河南、辽宁、吉林 上海、北京、天津、江苏、浙江、河北、山东、安徽、河南、湖北 福建、上海、浙江、江苏、安徽、河南、湖北 江苏、上海、浙江、山东、北京、天津、河北、福建、安徽、河南、湖北 山东、上海、江苏、北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林 次热点区域 山西、陕西、宁夏、湖北、内蒙古 福建、江西、湖南 江西、湖南、广西 江西、湖南、山西、陕西、辽宁 浙江、安徽、河南、湖北、山西、陕西宁夏 一般区域 浙江、福建、江西、云南、黑龙江 广东、广西、海南、云南、宁夏 广东、山东、北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古 吉林、内蒙古 江西、黑龙江 次冷点区域 湖南、贵州、广西、云南、甘肃、新疆 山西、陕西、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古 山西、陕西、甘肃、宁夏、海南、云南、西藏 广东、云南、宁夏、黑龙江、新疆 福建、海南、云南、甘肃、青海、新疆、西藏 冷点区域 广东、重庆、海南、青海、西藏 四川、重庆、贵州、甘肃、青海、新疆、西藏 四川、重庆、贵州、青海、西藏 四川、重庆、云南、广西、贵州、甘肃、青海、西藏 广东、四川、重庆、贵州、广西、湖南 2.4 网络信息扩散的本地集中性

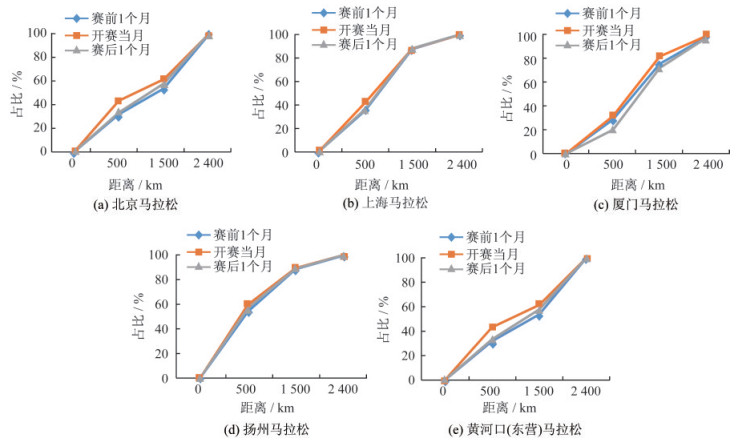

通过对赛前、赛中、赛后不同时段的我国5个路跑金标赛事网络信息扩散半径(表 5)进行对比,发现赛事网络信息在赛前与赛后的扩散半径值均高于开赛当月,开赛当月的网络信息扩散半径出现了明显的缩减,北京马拉松、厦门马拉松网络信息扩散半径呈现“海鸥形”发展趋势,而上海马拉松、扬州马拉松、黄河口(东营)马拉松呈现“V形”变化规律,说明随着开赛时间的临近,网络信息扩散主要集中在近距离地区。由于我国5个路跑金标赛事举办地及周边地区对赛事信息掌握程度和受赛事的影响程度较高,开赛当月对赛事信息的获取需求急剧增加,因此网络信息扩散呈现出明显的本地集中性特征。

表 5 2017年我国5个路跑金标赛事网络信息扩散半径Table 5. Information diffusion radius of the IAAF gold label road race events of China in 2017km 赛事名称 赛前2个月 赛前1个月 开赛当月 赛后1个月 赛后2个月 北京马拉松 902 1 001 614 970 1 022 上海马拉松 999 730 550 790 968 厦门马拉松 830 968 770 1 310 1 202 扬州马拉松 581 438 346 389 450 黄河口(东营)马拉松 409 328 240 254 294 为了进一步验证大型体育赛事网络信息扩散是否存在本地集中性,采用距离累计曲线分析网络信息扩散的空间差异。对网络信息扩散距离进行划分,把500 km以内设为近距离地区,500~1 500 km为中等距离地区,1 501~2 400 km为远距离地区[44]。根据赛前1个月、比赛当月和赛后1个月3个时段分别画出距离累计曲线。由图 2可知:①从近距离地区看,比赛当月的网络信息扩散程度明显高于赛前和赛后,网络信息扩散累计曲线普遍斜率增大,说明比赛当月近距离地区受到的影响最大,近距离地区网络信息扩散量增加;②从中等距离地区看,北京马拉松、上海马拉松、扬州马拉松和黄河口(东营)马拉松网络信息扩散累计曲线均放缓,开赛当月网络信息扩散量依旧高于赛前和赛后,但扩散差异逐渐缩小;③从远距离地区看,开赛当月的网络信息扩散与赛前、赛后关注度发展趋势逐渐一致。5个路跑金标赛事近距离和中等距离地区在比赛当月的网络信息集聚程度高于赛前和赛后。总体而言,通过5个路跑金标赛事网络信息扩散距离累计曲线的分析,进一步验证了大型体育赛事网络信息扩散具有本地集中性的特点:随着比赛时间越邻近,网络信息扩散量越集中于近距离地区;随着赛事结束时间的推移,网络信息扩散的集中性越弱。

3. 大型体育赛事网络信息扩散机制

3.1 大型体育赛事网络信息扩散的影响因素

(1)赛事吸引力。信源以其信息输出行为影响扩散过程,决定着信息内容的质量、数量和流向。在网络信息扩散过程中,往往知名度高和影响力大的赛事更能受到关注。虽然5个马拉松赛事同为路跑金标赛事,但每个赛事的网络信息扩散量有所差异,扬州马拉松和黄河口(东营)马拉松的网络信息扩散量总体低于北京马拉松、上海马拉松和厦门马拉松。信息主体及内容是激发用户扩散行为的重要因素[45],由于扬州马拉松和黄河口(东营)马拉松分别在2014年和2016年被评为国际田联路跑金标赛事,受网民关注的时间相对较短,赛事知名度和影响力不如其他三者。

北京马拉松、上海马拉松和厦门马拉松具有悠久的历史和较高的品牌影响力,如北京马拉松于1981年开始举办,是我国田径协会市场化程度最高、规模最大、最具代表性的单项赛事,于2008年被评为国际田联路跑金标赛事。北京马拉松、上海马拉松和厦门马拉松是马拉松体育项目中的老牌赛事,也是相关爱好者和参赛者的主要关注对象,还是各大新闻媒体报道的焦点,相较于其他赛事能够维持较高的网络信息扩散量。同时,这三大马拉松赛在比赛前夕都会通过多元化的赛事营销活动增强品牌性以吸引网民眼球,如2017年北京马拉松的博物馆文物征集活动等。赛事营销活动能够在赛前掀起小规模的关注热度,有效地增强了赛事吸引力,提高了赛事相关网络信息的扩散量,进而延长了赛事信息的扩散周期。此外,笔者还发现,赛事的知名度、影响力越大,赛事网络信息扩散半径越长,距离累计曲线越平缓,扬州马拉松和黄河口(东营)马拉松近距离地区的网络信息扩散量分别达到71.76%和59.66%,所占比例最高。北京马拉松网络信息在远距离地区的扩散量比其他赛事多,可见北京马拉松赛事知名度较高,对远距离地区网民的吸引力较强。影响力较大的赛事具有更广泛的受众,其网络信息扩散范围不仅受限于本地及周边地区的网民。

(2)空间距离。信息在扩散过程中速度会逐渐降低, 影响力逐渐减小, 在扩散过程中信息以减速的形式向前运动,即衰减效应,而大型体育赛事网络信息空间扩散具有明显的衰减效应,这种规律表现为空间距离衰减规律。网络信息首要扩散地为赛事举办省域,且近距离地区的网络信息扩散量也较高,而远距离地区则较低;同时,网络信息流入量排名靠前的多为东部沿海地区,而新疆、西藏、宁夏、青海等西部地区对赛事网络信息接收程度较弱,5个路跑金标赛的举办地均位于东部地区,说明空间距离与赛事网络信息扩散存在着密切关系。虽然互联网的快速发展在一定程度上削弱了信息接收方面的地域不平等性,但各地网民的信息接收程度仍有差异,随着空间距离的增加,网络信息扩散量有所下降。在网络信息扩散过程中,相关人群之间会因为信息的交流而相互影响、相互作用,赛事举办地和近距离地区的网民具有较强的主人翁意识、活跃的关注度和高涨的参与热情,而这些网民又可以由信息的接收者(信宿)转变为信息的扩散方(信源),将相关网络信息向熟人或周边地区进行二次扩散。另外,距赛事举办地较远的网民赴现场参加或观看比赛需承担较高的交通费用和时间成本,这在一定程度上会削减该地网民的关注热情,并影响网民的信息搜索行为。因此,随着空间距离的增加,大型体育赛事网络信息的扩散量会逐渐减少,扩散速度逐渐削弱,呈现以“赛事举办地”为核心向远距离地区减少的距离衰减规律。

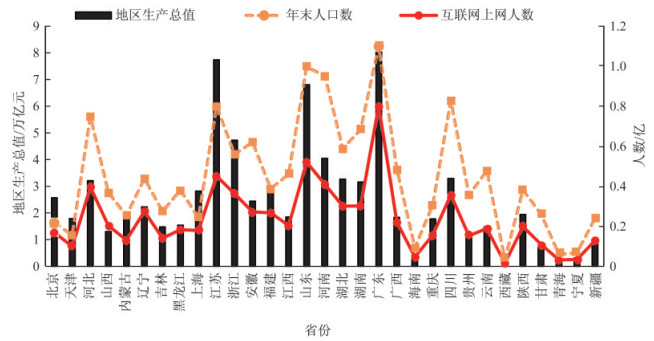

(3)信息化程度。网络是信息传播的加速器,是信息网络空间传播优于现实空间传播的根本[46-47]。研究发现,信息化程度较低地区的赛事信息接收量较少,而赛事信息接收量较高的地区主要位于信息发达区域。互联网是网络信息由传播者通向接收者的唯一媒介,关系着信源能否顺利到达信宿,也是完成网络信息空间扩散的主要渠道。尤其是大型体育赛事,主要通过互联网进行赛事相关信息的传播和报道。虽然2017年我国互联网普及率总体达到了55.8%,但各地区的信息化水平仍有明显差异,互联网普及率最高地区与最低地区相差近40%,互联网每万人上网人数最高地区和最低地区相差近8 000人。如图 3所示,广东、山东、江苏、浙江、河北、河南、四川等省份互联网上网人数较多,信息化程度较高,而这些省份的体育赛事网络信息接收量均较高,是网络信息的高聚集区,而青海、西藏、宁夏、新疆、海南等省份互联网上网人数均较低,互联网发展水平的区域不均衡,使得这些地区部分居民网络信息获取较为困难,缺乏赛事信息传播和输送的通道,网络信息扩散受到一定限制。信息桥梁的中断制约了大型体育赛事网络信息扩散规模,造成了赛事网络信息接收量的不均衡性和差异化,也是大型体育赛事网络信息扩散呈现经济趋向性的重要因素。

(4)经济发展水平。经济是体育发展的基础,为体育发展提供了必要的物质保障和经济支持,也在一定程度上影响着当地居民对体育的参与和消费态度。经济发达地区的居民更注重精神层面和健康层面的需求,不仅追求物质的保障和满足,对体育项目往往有更多的需求。网络信息接收量高的地区大多为经济发达省域,北京、广东、河南、上海、江苏、四川、山东、河北、浙江、福建等省份网络信息接收量均较高,如图 3所示,这些省份经济发展水平也较高。同时,由表 3可知,网络信息接收量高的城市主要为省会城市和直辖市、举办地及邻近城市,而省会城市和直辖市一般是区域经济中心,经济较为发达,这些地区往往具有良好的体育发展环境。部分经济欠发达地区的体育需求较弱,甚至没有良好的体育设施和发展条件,当地居民的体育意识也相对薄弱,体育赛事的参与度和关注意愿也较低。如宁夏、西藏、新疆、青海等经济欠发达地区的网络信息接收量均较低,这也是大型体育赛事网络信息扩散往往倾向于经济发达地区的原因。

(5)人口规模。从5个路跑金标赛事网络信息扩散量分布情况看,其空间分布格局大体与“胡焕庸线”保持一致,即:人口密度大的区域,体育赛事网络信息流入量较大;人口密度较小的区域,网络信息的流入量相对较小。人口集中的省份拥有更多可以成为信息接收者的网民,信宿的规模也相对较大。如图 3所示,广东、山东、河南、四川、江苏、河北、湖南、安徽、湖北、浙江等省份是我国人口规模集中地区,同时重庆、上海、北京、天津、广州、武汉、郑州等城市2017年人口数量排名均位于前10,这些人口规模大的省份及城市的网络信息接收量也较高,即体育赛事网络信息接收量与人口规模存在明显的正相关关系。这也佐证了网络信息扩散量与人口密度的分布较为一致,如人口数量极高的广东、河南等省份,也是大型体育赛事网络信息的主要聚集地。反之,人口相对较少的省份,如西藏、海南等,其赛事网络信息接收量也相对较少。在网络信息空间里,除赛事主办方、官方媒体外,信息的接收者同样可以成为信源采集者、生产者和发布者,使大型体育赛事成为草根用户“集体狂欢”的主战场[48]。人口基数大的地区,有更多网民成为赛事信息接收者,也会有更多的信宿转化为信源,产生更多裂变式的信息量,从而增强了大型体育赛事网络信息的扩散程度。

(6)社会环境条件。网络信息的流动遵循最大渴求原则,即信息总是流向最渴求它的人和区域,这也为信息使用价值最大化的实现提供了有利条件,即信息需求机制[49]。信息需求是信息流动的原动力,信息消费者的意识越强,信息扩散的规模越大。路跑金标赛事作为大型体育赛事,可以吸引众多爱好者和关注者,具有深厚的网民基础,这些获取赛事信息的网民就是信息的需求者和最终消费者,网民及所在地区就是网络信息接收方(信宿),而信宿是完成信息扩散的终点。网民获取信息主要通过被动接收和主动搜索2种途径:主动搜索说明网民处于渴求信息状态;而一个具有体育文化底蕴,且有能力举办大型体育赛事的地区,往往能够营造良好的体育氛围,激发当地居民的体育赛事参与度和赛事信息获取需求,从而促使体育赛事网络信息最终顺利到达信宿。我国5个路跑金标赛事主要的信息扩散地集中在北京、上海、厦门、重庆、广州、杭州等城市,而这些地区大多是马拉松举办城市,作为省会城市和直辖市具有良好的环境条件和体育赛事举办传统,网民对体育赛事的信息需求相对强烈,对网络信息的主动搜索能力更强,能够有效地接收网络信息,成为体育赛事网络信息扩散的终端环节。

3.2 网络信息扩散机制

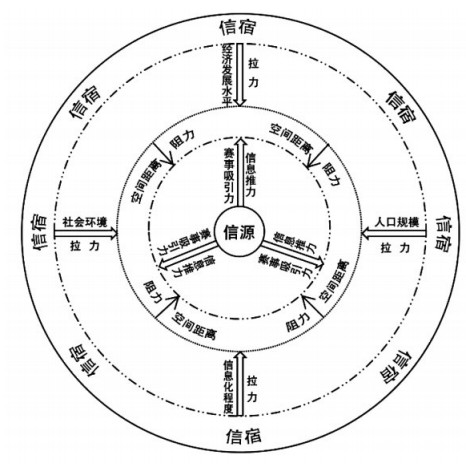

通过对5个路跑金标赛事网络信息时空扩散的影响因素探讨,构建出大型体育赛事网络信息扩散机制的理论模型(图 4),各影响要素的关联机理如下:①赛事吸引力是网络信息扩散的原动力和基础,吸引力的强弱关系着体育赛事相关信息的质和量,从而影响网民的搜索需求和接收意愿,赛事吸引力是大型体育赛事网络信息扩散的推力。②空间距离是体育赛事网络信息扩散的阻力,即便网络信息传递具有较强的平等性,但随着空间距离的增加,网络信息扩散量呈现明显的空间衰减规律,空间距离阻碍着远距离地区居民实际达到比赛现场的需求,影响网民的关注意愿,造成了赛事网络信息扩散的地区差异。③信息化程度、人口规模、社会环境和经济发展水平构成了大型体育赛事网络信息扩散的拉力,是网络信息最终到达信宿的支持和保障因素,也是信宿再次转变为信源的助推器。信息化程度直接影响着体育赛事网络信息扩散的通道和桥梁;人口规模是网络信息扩散量的基底;经济发展水平是体育赛事网络信息扩散的需求基础及扩散过程中重复被消费的先决条件;社会环境增强了网民的信息需求和人际传播的意愿。这些因素共同成为网络信息扩散的助推器。

4. 讨论

(1)大型体育赛事网络信息扩散呈现出“酝酿期—成长期—反复期—爆发期—衰退期—稳定期”等6个阶段特征,与李纲等[40]提出的网络舆情传播生命周期存在一定差异。相比于网络舆情传播,体育赛事网络信息扩散周期较长,具有明显的阶段性特征,赛前网络信息扩散量高于赛后,即赛前和赛事举办阶段的信息价值较高,其中成长期和爆发期尤为关键,在一定程度上决定了体育赛事受到关注和追捧的程度,影响体育赛事的社会影响力,也是举办方需要重点关注的阶段。因此,主办方应在大型体育赛事举办的不同阶段采取相应措施:①在赛事筹备阶段,积极与政府、合作方、赞助商及关联企业沟通配合,打破单一自主宣传模式,增强互动联合式宣传,进行多元化、多渠道、多方案、多视角的信息扩散攻势,同时巧借热点事件,增强赛事曝光度;②在赛事举办阶段,利用微信、微博、新闻客户端、网页等多元移动媒介,全面报道大型体育赛事进程,同时采取碎片化取向,适当利用趣味性营销手段,引导用户积极参与;③在赛事结束后,加强媒体对赛事的后续报道,注重“微内容”传播,做好下一届赛事预告,发掘潜在受众,强化赛事意义。

(2)大型体育赛事网络信息扩散呈现距离衰减规律,并具有明显的经济趋向性、人口集中性及本地集中性特征,与前人[50-51]研究中网站信息流扩散的距离衰减规律和本地集中性特征较为一致。笔者也发现体育赛事网络信息扩散具有经济倾向性和人口集中性特征。距离是阻碍体育赛事网络信息扩散的最主要因素,虽然互联网消除了空间距离上的差异,但无法消除心理距离,远距离地区网民很难参与到体育赛事中,且赛事举办地居民对体育赛事关注度更高。此外,经济发达地区的居民更注重精神层面和健康层面的需求,对体育项目往往有更多的关注。经济发达地区和赛事举办地居民是体育赛事的主要关注群体和参与群体。因此,赛事组织者应做到:①积极调动举办地居民的参与度,通过志愿者征集活动与赛事预热助跑活动,强化本地居民的主人翁意识与公益服务意识;②利用多渠道赛事宣传方式,培育主办城市体育氛围,提升本地居民的关注度;③对经济发达地区进行重点推广与营销,深化体育城市联结概念,打造赛事信息扩散网,形成线上马拉松,采用参与性的大众互动模式,提供点评交流的网络平台。

(3)本文构建了大型体育赛事网络信息扩散的运行机制模型,发现赛事吸引力是大型体育赛事网络信息扩散的推力,空间距离是网络信息扩散的阻力,信息化程度、人口规模、社会环境和经济发展水平构成了大型体育赛事网络信息扩散的拉力。相比于前人研究,笔者发现赛事吸引力直接影响了体育赛事网络信息扩散半径,对网络信息辐射范围有着直接的影响。赛事组织者应做到:①细分体育赛事的客源群体,通过了解体育赛事主要参与群体的喜好及特性,制订个性化营销方案,重点对中青年男性群体进行宣传推广,因为体育赛事对中青年男性群体的吸引力更大;②提升大型体育赛事吸引力,创造“体育+旅游”“体育+康养”“体育+公益”“体育+教育”等模式,整合各方资源,并延长赛事产业链,打造多维一体的赛事创意产品模式,培育大众对大型体育赛事的参与积极性。

(4)社会环境是体育赛事网络信息扩散深层次的影响因素。一个具有体育文化底蕴的地区,往往能够营造良好的体育氛围,当地居民的体育赛事参与度和赛事信息获取需求较高,其会主动进行体育赛事网络信息扩散的二次传播,产生信息扩散的裂变效应,因此主办方应明确主要的客源市场,对具有悠久体育文化底蕴的城市可以重点考量。

基于以上分析,如何在资源有限的情况下让营销效果最大化,就需要识别体育赛事最主要的潜在客源市场,以与赛事举办地的空间距离、体育文化氛围、地区经济发展水平及人口规模等4个指标为筛选标准,可以有效地筛选出最具潜力的客源市场。

5. 结论

大型体育赛事是社会各领域发展的催化剂,受到社会各界的广泛关注,随着信息技术的迅速发展,互联网已成为大型体育赛事信息传播的主要途径。本文以我国5个路跑金标赛事为例,探究了大型体育赛事网络信息扩散的时空规律及机制,得出以下结论。

(1)大型体育赛事网络信息扩散呈现出“酝酿期—成长期—反复期—爆发期—衰退期—稳定期”等6个阶段特征。开赛当周网络信息扩散量最大,且赛前网络信息扩散量高于赛后,赛前1~2个月出现网络信息扩散量的次高峰或大幅度转折增长点,该时间节点主要由于赛事报名通道的开通集聚了大量信息。

(2)大型体育赛事网络信息扩散呈现空间距离衰减规律,赛事举办地及周边地区受到的信息扩散量最高,远距离地区信息接收量相对低。冷热点格局表现出由举办地至远距离地区,逐渐从“热点区域”过渡到“冷点区域”的空间分异特征。

(3)大型体育赛事网络信息扩散具有明显的经济趋向性和人口集中性特征。经济发展水平、信息化程度等经济特性驱使网络信息扩散至北京、上海、广东、江苏等地区,网络赛事信息扩散量也呈现出以“胡焕庸线”为基线的人口集中性特征,即人口密集区的赛事信息接收量更高。

(4)大型体育赛事网络信息扩散存在本地集中性特征。路跑金标赛开赛当月的网络信息扩散半径达到最小值,距离累计曲线也进一步验证了随着比赛时间临近,网络信息扩散量越集中于近距离地区;随着赛事结束,网络信息扩散的本地集中性减弱。

(5)本文构建了大型体育赛事网络信息扩散的运行机制模型:赛事吸引力是大型体育赛事网络信息扩散的推力;空间距离是网络信息扩散的阻力,是距离衰减规律的主要成因;信息化程度、人口规模、社会环境和经济发展水平构成了大型体育赛事网络信息扩散的拉力,是信息扩散过程的助推器。

6. 创新与不足

本文研究贡献及创新在于:①丰富了大型体育赛事网络信息扩散与传播的理论体系,从地理学视角出发厘清了网络信息扩散的空间规律。②提出了大型体育赛事网络信息扩散生命周期的6个发展阶段。③基于信息学、传播学等理论,构建了大型体育赛事网络信息扩散的运行及成因模型。④对我国5个路跑金标赛事进行对比式研究,能够削弱单个案例的特殊性,更具普适性规律。但以路跑金标赛事为研究对象的时空规律是否可直接应用于其他大型体育赛事仍有待考证;且我国5个路跑金标赛事均分布于东部沿海地区,存在一定的局限性。未来应结合不同研究对象、案例进行对比分析,探讨信息接收群体差异,并进一步分析大型体育赛事网络信息扩散对人流的导引作用及机制。

-

表 1 2017年我国5个路跑金标赛网络信息接收人群

Table 1 Network information receiving population of the IAAF gold label road race events of China in 2017

赛事名称 年龄占比/% 性别占比/% 19岁及以下 20~29岁 30~39岁 40~49岁 50岁及以上 男 女 北京马拉松 0 15 53 30 2 72 28 厦门马拉松 1 15 52 30 2 71 29 上海马拉松 1 17 56 25 1 71 29 黄河口(东营)马拉松 1 18 70 10 1 74 26 扬州半程马拉松 0 24 45 41 0 74 26 表 2 2017年我国5个路跑金标赛网络信息月均扩散量

Table 2 Average monthly spread of network information of the IAAF gold label road race events of China in 2017

赛事名称 比赛时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 均值 北京马拉松 9月17日 893 937 1 658 2 036 1 936 2 483 5 158 5 466 6 912 2 376 1 899 1 801 2 796 上海马拉松 11月12日 950 969 1 730 1 702 1 274 1 275 1 890 3 775 4 333 2 949 4 975 1 670 2 291 厦门马拉松 1月2日 3 013 1 749 1 937 1 718 1 820 1 903 2 109 2 440 5 209 2 683 2 644 2 844 2 506 扬州马拉松 4月23日 778 1 099 2 229 2 382 722 295 291 368 398 320 582 1 497 913 黄河口(东营)马拉松 5月7日 327 695 723 676 1 667 254 212 156 209 124 267 358 472 表 3 2017年我国5个路跑金标赛网络信息扩散的空间分布

Table 3 Spatial distribution of network information diffusion of the IAAF gold label road race events of China in 2017

排名 北京马拉松 上海马拉松 厦门马拉松 扬州马拉松 黄河口(东营)马拉松 年度 赛月 城市 年度 赛月 城市 年度 赛月 城市 年度 赛月 城市 年度 赛月 城市 前10名 北京 北京 北京 上海 上海 上海 福建 福建 厦门 江苏 江苏 扬州 山东 山东 东营 广东 广东 上海 北京 北京 北京 广东 广东 泉州 上海 上海 南京 北京 北京 济南 河南 河南 重庆 江苏 江苏 杭州 河南 吉林 吉林 北京 北京 上海 河北 河北 北京 上海 江苏 郑州 浙江 浙江 重庆 四川 北京 福州 浙江 安徽 北京 天津 天津 青岛 江苏 河北 广州 广东 广东 苏州 北京 上海 上海 安徽 浙江 苏州 江苏 河南 潍坊 四川 上海 成都 河南 山东 广州 重庆 四川 北京 广东 广东 杭州 广东 江苏 临沂 山东 山东 深圳 四川 辽宁 南京 上海 江苏 成都 山东 山东 无锡 上海 广东 菏泽 重庆 浙江 杭州 重庆 福建 深圳 浙江 浙江 广州 福建 湖北 合肥 河南 上海 天津 河北 四川 武汉 山东 湖北 郑州 安徽 湖南 深圳 湖北 福建 常州 辽宁 辽宁 上海 浙江 重庆 天津 福建 河南 成都 江苏 河南 杭州 河南 河南 泰州 四川 浙江 淄博 后5名 新疆 新疆 新疆 甘肃 内蒙古 海南 海南 黑龙江 新疆 重庆 海南 海南 海南 宁夏 海南 青海 新疆 宁夏 宁夏 宁夏 宁夏 宁夏 宁夏 新疆 青海 贵州 宁夏 新疆 海南 青海 青海 青海 青海 青海 宁夏 宁夏 青海 青海 青海 西藏 西藏 西藏 西藏 西藏 西藏 西藏 西藏 西藏 西藏 新疆 注:“年度”数据为2017年网络信息接收量的省份排名;“赛月”数据为2017年比赛当月网络信息接收量的省份排名;“城市”数据为2017年比赛当月网络信息接收量的城市排名。 表 4 2017年我国5个路跑金标赛事网络信息空间的扩散格局

Table 4 Diffusion pattern of network information space of the IAAF gold label road race events of China in 2017

区域 北京马拉松 上海马拉松 厦门马拉松 扬州马拉松 黄河口(东营)马拉松 热点区域 北京、天津、上海、江苏、河北、山东、安徽、河南、辽宁、吉林 上海、北京、天津、江苏、浙江、河北、山东、安徽、河南、湖北 福建、上海、浙江、江苏、安徽、河南、湖北 江苏、上海、浙江、山东、北京、天津、河北、福建、安徽、河南、湖北 山东、上海、江苏、北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林 次热点区域 山西、陕西、宁夏、湖北、内蒙古 福建、江西、湖南 江西、湖南、广西 江西、湖南、山西、陕西、辽宁 浙江、安徽、河南、湖北、山西、陕西宁夏 一般区域 浙江、福建、江西、云南、黑龙江 广东、广西、海南、云南、宁夏 广东、山东、北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古 吉林、内蒙古 江西、黑龙江 次冷点区域 湖南、贵州、广西、云南、甘肃、新疆 山西、陕西、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古 山西、陕西、甘肃、宁夏、海南、云南、西藏 广东、云南、宁夏、黑龙江、新疆 福建、海南、云南、甘肃、青海、新疆、西藏 冷点区域 广东、重庆、海南、青海、西藏 四川、重庆、贵州、甘肃、青海、新疆、西藏 四川、重庆、贵州、青海、西藏 四川、重庆、云南、广西、贵州、甘肃、青海、西藏 广东、四川、重庆、贵州、广西、湖南 表 5 2017年我国5个路跑金标赛事网络信息扩散半径

Table 5 Information diffusion radius of the IAAF gold label road race events of China in 2017

km 赛事名称 赛前2个月 赛前1个月 开赛当月 赛后1个月 赛后2个月 北京马拉松 902 1 001 614 970 1 022 上海马拉松 999 730 550 790 968 厦门马拉松 830 968 770 1 310 1 202 扬州马拉松 581 438 346 389 450 黄河口(东营)马拉松 409 328 240 254 294 -

[1] 张春萍.我国大型体育赛事专业管理人员培养研究[J].体育文化导刊, 2015(6):16-19 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TYWS201506005.htm [2] 王智慧, 张柳霞.大型体育赛事中群体性事件的预警机制[J].上海体育学院学报, 2013(2):42-48 http://www.stxb1959.com/WKE/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=3EB27271-426B-4DE4-8ACF-B769F0ABA19C [3] 邹月辉, 金朝霞.新形势下大型体育赛事角色定位与功能调适研究[J].北京体育大学学报, 2016(10):26-30 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=bjtydxxb201610004 [4] CORNELISSEN S. Sport mega-events in Africa:Processes, impacts and prospects[J]. Tourism and Hospitality Planning & Development, 2004(1):39-55 doi: 10.1080-1479053042000187793/

[5] GELAN A. Local economic impacts[J]. Annals of Tourism Research, 2003, 30(2):406-425 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zhonggtdkx201401012

[6] WEED M. Progress in sports tourism research?A metareview and exploration of futures[J]. Tourism Management, 2009, 30(5):615-628 https://www.researchgate.net/publication/247229591_Progress_in_Sports_Tourism_Research_A_Meta-review_and_Exploration_of_Futures

[7] 陈颇.大型体育赛事对我国体育产业上市公司股价指数影响的实证研究:基于网络搜索数据的新视角[J].武汉体育学院学报, 2015(1):29-35 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/whtyxyxb201501006 [8] 黄海燕, 康逸琨.体育赛事与城市形象契合对观众满意度和重游意向的影响[J].中国体育科技, 2018, 54(4):12-20 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgtykj201804002 [9] 于萌, 荆雯.我国大型体育赛事生态环境问题研究进展述评[J].体育学刊, 2014(1):57-60 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/tyxk201401012 [10] 田静, 徐成立.大型体育赛事对城市发展的影响机制[J].北京体育大学学报, 2012(12):7-11 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=bjtydxxb201212002 [11] 鄢慧丽.体育赛事与举办地城市发展的耦合时序演化及影响因素研究[J].中国体育科技, 2019, 55(3):51-58 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgtykj201903006 [12] 刘东锋.谢菲尔德市利用大型体育赛事塑造城市形象的战略及启示[J].上海体育学院学报, 2011(1):30-33 http://www.stxb1959.com/WKE/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=8CB42D4C-84B7-40ED-A430-7285DD957570 [13] 赵承磊.基于旅游本底的第29届奥运会对北京旅游效应评估[J].体育科学, 2012(10):27-32 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/tykx201210004 [14] KIM W, JUN H M, WALKER M, et al. Evaluating the perceived social impacts of hosting large-scale sport tourism events:Scale development and validation[J]. Tourism Management, 2015, 48:21-32 https://www.researchgate.net/publication/276241511_Evaluating_the_perceived_social_impacts_of_hosting_large-scale_sport_tourism_events_SCALE_development_and_validation

[15] 罗秋菊, 卢相宇.大型体育事件游客消费经济影响实证研究:以第16届广州亚运会为例[J].体育科学, 2011(9):3-18 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/tykx201109001 [16] EDDIE T C LAM, 范政.香港大型体育赛事的发展特征及启示:以体育发展与管理机制分析为背景[J].上海体育学院学报, 2015(4):32-36 http://www.stxb1959.com/WKE/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=f53b01d1-c050-4c8b-942e-4ab5b53bd27a [17] 朱洪军.非政府组织参与大型体育赛事运作的功能、困境与对策[J].上海体育学院学报, 2014(2):28-32 http://www.stxb1959.com/WKE/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=4ced5e20-b8e8-4f02-bb6c-4c7b4ef0102b [18] 朱洪军.我国大型体育赛事竞赛组织管理技术规范框架体系研究[J].体育科学, 2013(6):45-51 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/tykx201306006 [19] 邢尊明, 宋振镇.墨尔本大型体育赛事组织管理中的政府作用模式研究[J].天津体育学院学报, 2011(3):215-219 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/tjtyxyxb201103008 [20] 安俊英, 黄海燕.基于模糊层次分析法的大型体育赛事风险评估研究[J].上海体育学院学报, 2011(4):32-35 http://www.stxb1959.com/WKE/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=FA3BBA92-BFF5-488E-82C9-428EC8610921 [21] DWYER L, FORSYTH P, SPURR R. Assessing the economic impacts of events:A computable general equilibrium approach[J]. Journal of Travel Research, 2016, 45(1):59-66 doi: 10.1177-0047287506288907/

[22] 王智慧.大型体育赛事举办后对承办地区居民幸福指数影响的实证研究[J].体育科学, 2012(3):28-38 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/tykx201203004 [23] 梁波.大型体育赛事承办中的城市生态风险识别及防范策略研究:基于不同利益相关者的视角[J].天津体育学院学报, 2019, 34(5):425-431 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/tjtyxyxb201905010 [24] 张惠彬, 刘迪琨.体育赛事传播权的法律规制与运营模式:来自欧洲的经验及启示[J].天津体育学院学报, 2018, 33(2):122-130 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/tjtyxyxb201802005 [25] 黄昆仑, 汪俊.大型体育赛事高校大学生志愿者服务动机研究:以第26届深圳世界大学生运动会为例[J].广州体育学院学报, 2013(5):27-32 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gztyxyxb201305007 [26] 张业安, 肖焕禹, 冉强辉.大型体育赛事媒介传播效果影响因素的多维考察[J].体育学刊, 2013(1):38-43 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/tyxk201301008 [27] 陈伟, 郝勤.体育传播学的学科特征与研究现状:兼论体育的传播特征及其信息符号理论[J].体育科学, 2006(6):6-11 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/tykx200606002 [28] SOUSA A A, AGANTE P, GOUVEIA L B. Communication model for sports media Web portals[J]. Aasri Procedia, 2014(8):44-49 https://www.researchgate.net/publication/265603785_Communication_Model_for_Sports_Media_Web_Portals

[29] 李芳.微博大型体育赛事的传播路径研究[J].当代传播, 2016(4):95-97 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DACB201604027.htm [30] 王相飞.我国大型门户网站体育信息传播的资源建设[J].武汉体育学院学报, 2014(3):23-26 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/whtyxyxb201403004 [31] 金秋龙, 李芳.门户网站新闻客户端大型体育赛事传播研究[J].成都体育学院学报, 2017(1):50-54 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/cdtyxyxb201701011 [32] 王相飞, 张巧玲.大数据背景下大型体育赛事新媒体的传播研究[J].武汉体育学院学报, 2015(11):24-29 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/whtyxyxb201511004 [33] 李爱群, 王相飞.我国门户网站体育信息传播特征及发展趋势[J].吉林体育学院学报, 2010(4):1-3 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/jltyxyxb201004001 [34] 张智刚, 徐成立, 王永刚, 等.网络体育信息传播及其诸多失范问题研究[J].南京体育学院学报(社会科学版), 2013(2):69-73 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/njtyxyxb-skb201302013 [35] 蒲毕文.基于社会网络分析的体育赛事舆情传播实证研究[J].山东体育学院学报, 2014(6):11-18 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/shandtyxyxb201406003 [36] 刘转青, 练碧贞.自由视角下的"马拉松热"[J].北京体育大学学报, 2017(8):34-39 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=bjtydxxb201708006 [37] 阮文奇, 李勇泉.自然灾害型危机事件对客源地旅游需求的影响及空间差异:九寨沟地震后的时空异质性分析[J].经济地理, 2018(8):214-223 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/jjdl201808026 [38] 熊丽芳, 甄峰, 王波, 等.基于百度指数长三角核心区城市网络特征研究[J].经济地理, 2013, 7(33):67-73 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=jjdl201307011 [39] 阮文奇, 郑向敏, 李勇泉, 等.中国入境旅游的"胡焕庸线"空间分布特征及驱动机理研究[J].经济地理, 2018(3):181-189 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=jjdl201803023 [40] 李纲, 董琦.Web 2.0环境下企业网络舆情传播过程的研究及实证分析[J].情报科学, 2011(12):1810-1814 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=qbkx201112012 [41] 李彪.网络舆情传播的动力节点和动力机制研究[M].北京:人民日报出版社, 2011:241 [42] 方婧, 陆伟.微信公众号信息传播热度的影响因素实证研究[J].情报杂志, 2016(2):157-162 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/qbzz201602028 [43] 邓忆瑞, 徐小峰.网络环境下信息扩散机制研究[J].情报科学, 2012(11):1621-1627 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/qbzz200804019 [44] 李山, 王铮, 钟章奇.旅游空间相互作用的引力模型及其应用[J].地理学报, 2012(4):526-544 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dlxb201204009 [45] 侯筱蓉, 黄成, 刘愉, 等.基于路径分析的自媒体健康信息扩散模式研究[J].情报科学, 2016(9):68-73 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=qbkx201609014 [46] 张鑫.基于NET的交互式信息传播[J].情报杂志, 2007(4):84-85 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/qbzz200704028 [47] JAMES B. Patents and the diffusion of technical information[J]. Economics Letters, 2005, 86(1):121-128 http://cn.bing.com/academic/profile?id=5b658b3976981a32e8dd561ca8fa24e2&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

[48] 李芳, 张盛华.门户网站大型体育赛事移动化传播逻辑创新[J].当代传播, 2015(6):101-104 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ddcb201506032 [49] 梁辉.省际信息流动空间格局与机制分析[J].情报杂志, 2009(7):24-28 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/qbzz200907006 [50] 张秋娈, 路紫.旅游网站信息流距离衰减的集中度研究[J].地理科学, 2011(7):885-890 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dlkx201107018 [51] 邓丽丽, 张秋娈, 樊华, 等.旅游网站信息流距离衰减集中性的差异及其检验[J].地理与地理信息科学, 2011(3):99-104 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dlxygtyj201103023 -

期刊类型引用(15)

1. 边燕杰,张伊雪,鲁肖麟. 理论导向的体育社会学定量研究:问题、策略与展望. 上海体育学院学报. 2024(01): 1-13 .  百度学术

百度学术

2. 邓嘉杰,邓罗平. 足球网络视频传播影响因素及相关模型构建——扎根于短视频用户对足球视频的评论. 体育科技文献通报. 2024(01): 191-194 .  百度学术

百度学术

3. 郝大伟,刘春华. 政府购买公共体育服务政策创新扩散探究——面向中国31个省份的事件史分析. 武汉体育学院学报. 2023(03): 45-52 .  百度学术

百度学术

4. 董艳梅. 我国体育地理学研究进展及展望. 南京体育学院学报. 2022(01): 15-25+2 .  百度学术

百度学术

5. 陈昆仑,林晨喧,刘小琼,张祚. 中国马拉松网络关注的时空特征及影响因素. 经济地理. 2022(01): 117-126 .  百度学术

百度学术

6. 张舒宁,阮文奇. 时空透视与成因探测:大型展会网络信息扩散规律与驱动机制. 地理研究. 2022(03): 731-747 .  百度学术

百度学术

7. 陈鹏. 网络新闻中的体育赛事报道探讨. 媒体融合新观察. 2022(02): 93-95 .  百度学术

百度学术

8. 张旖旎,杨昱升. 中国徒步网络关注度的时空特征及影响因素. 旅游纵览. 2022(06): 5-9+110 .  百度学术

百度学术

9. 傅星,史曙生,薛之薇. 品牌赛事推动城市体育旅游发展研究——以黄河口(东营)马拉松赛为例. 湖北体育科技. 2022(09): 815-818 .  百度学术

百度学术

10. 黄一冉,王云. 论腾讯体育门户网站崛起的核心竞争力及其可持续发展——基于创新扩散理论的传播研究. 南京体育学院学报. 2021(03): 38-45+66 .  百度学术

百度学术

11. 何佳,周湘贞. 大型体育赛事的社会经济效益分析——以城市马拉松为例. 贵阳学院学报(自然科学版). 2021(02): 56-61 .  百度学术

百度学术

12. 赵均,许婕. 城市马拉松赛道路线设计传播城市形象的机制与策略——基于国内外18条知名马拉松赛道路线特色要点分析. 吉林体育学院学报. 2021(03): 14-20 .  百度学术

百度学术

13. 南萍,高增. 中国民族体育赛事文献时序价值的计量学分析. 武术研究. 2021(08): 1-5 .  百度学术

百度学术

14. 韩珏,曾永忠. 大型体育赛事媒体信息服务研究. 当代体育科技. 2021(35): 221-224 .  百度学术

百度学术

15. 郭环洲,苏跃彬. 大型体育赛事推动区域社会文化发展的调研分析. 统计与管理. 2020(10): 56-60 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(6)

下载:

下载: