Impact of Physical Activity on Relapse Tendency of AIDS Patients Undergoing Compulsory Detoxification: A Chain Mediation Analysis of Intrinsic Restraint and Yearning for Drugs

-

摘要:目的 探讨艾滋病强制戒毒人员的身体活动、内在抑制力、用药渴求及复吸倾向间的关系,为药物成瘾者制订日常身体活动及生理脱毒后的康复训练计划提供参考。方法 采用身体活动量表、内在抑制力量表、用药渴求量表、复吸倾向量表对319名艾滋病强制戒毒人员进行问卷调查,并对所获数据进行统计分析。结果 ① 传统和新型毒品在内在抑制力(t=2.13,P < 0.05)、用药渴求(t=-6.10,P < 0.001)、复吸倾向(t=-7.81,P < 0.001)等方面存在显著差异。②吸毒年限与身体活动(β=-0.156,P < 0.001)、内在抑制力(β=-0.147,P < 0.001)呈负相关,与用药渴求(β=0.184,P < 0.001)、复吸倾向(β=0.122,P < 0.001)呈正相关;同时引入吸毒年限、身体活动,其内在抑制力(R=0.093,P < 0.001)、用药渴求(R2=0.073,P < 0.001)、复吸倾向(R2=0.079,P < 0.001)解释力均有增加。③身体活动与用药渴求(β=-0.18,P < 0.01)、复吸倾向(β=-0.17,P < 0.01)呈负相关,与内在抑制力呈正相关(β=0.39,P < 0.001);内在抑制力与用药渴求(β=-0.32,P < 0.001)、复吸倾向呈负相关(β=-0.26,P < 0.001);用药渴求与复吸倾向呈正相关(β=0.20,P < 0.001)。④身体活动对复吸倾向(ES=-0.167)存在直接效应,内在抑制力(ES=-0.103)和用药渴求(ES=-0.037)在身体活动与复吸倾向间具有显著的中介作用,内在抑制力—用药渴求的链式中介作用亦达显著水平(ES=-0.026)。结论 身体活动既可通过直接路径,也可通过内在抑制力、用药渴求的中介作用和内在抑制力—用药渴求的链式中介作用等间接路径影响艾滋病强制戒毒人员的复吸倾向。Abstract:Objective To explore the relationships among physical activity, intrinsic restraint, yearning for drugs and relapse tendency of AIDS patients undergoing compulsory detoxification, so as to provide important references for drug addicts to formulate daily physical activity and rehabilitation training plan after physical detoxification.Methods A questionnaire survey was carried out in 319 AIDS patients undergoing compulsory detoxification using the Physical Activity Scale, Intrinsic Restraint Scale, Yearning for Drugs Scale and Relapse Tendency Scale.Results ① There is a significant difference of traditional drug and new drug among intrinsic restriction (t=2.13, P < 0.05), yearning for drugs(t=6.10, P < 0.001) and relapse tendency (t=7.81, P < 0.001). ② The length of drug use was inversely related to physical activity (β=0.156, P < 0.001) and intrinsic restriction (β=-0.147, P < 0.001), and positively related to drug craving (β=0.184, P < 0.001) as well as relapse tendency (β=0.122, P < 0.001).The introducing of years of drug use and physical activity together can better explain the internal restriction (R=0.093, P < 0.001), drug craving (R2=0.073, P < 0.001) and relapse tendency (R2=0.079, P < 0.001).③ Physical activity was negatively correlated with yearning for drugs and relapse tendency (R=-0.18 and -0.17), and positively correlated with intrinsic restraint (R=0.39);besides, intrinsic restraint was negatively correlated with yearning for drugs and relapse tendency (R=-0.32 and -0.26);and there was a positive correlation between yearning for drugs and relapse tendency (R=0.20). ④ Physical activity had a direct effect on relapse tendency, with an effect value of -0.167, intrinsic restraint(-0.103) and yearning for drugs (-0.037), showing a significant mediating role between physical activity and relapse tendency; the chain mediating force of intrinsic restraint-yearning for drugs was also significant (-0.026).Conclusion To sum up, physical activity can affect the relapse tendency of AIDS patients undergoing compulsory detoxification not only through direct pathway, but through indirect pathways such as the mediating roles of intrinsic restraint and yearning for drugs as well as the chain mediation of intrinsic restraint-yearning for drugs.

-

艾滋病全称为获得性免疫缺陷综合征(acquired immune deficiency syndrome,AIDS),是由艾滋病病毒(HIV)引起并导致人类免疫功能受损,对人类造成严重危害的一种恶性传染性疾病[1],其传播渠道主要以不安全的性行为和静脉吸毒为主[2]。2006年前,我国经静脉吸毒途径传播的感染者占报告HIV感染者人数的44.3%。与2012年相比,2015年新发现HIV/AIDS病例数由82 434例上升至115 465例[3]。由此可见,药物滥用是加速艾滋病传播的重要因素[4],给患者家庭、工作以及整个社会带来了严重的不良后果[5]。由于艾滋病药物成瘾人群的危险性远远大于普通药物成瘾人群,且容易受到大众的歧视,因此,社会应给予该类人群更多的关注与关怀,控制药物滥用、降低药物成瘾者复吸(relapse)行为对艾滋病传播控制尤其重要。药物成瘾是一种生理、心理和社会失调现象[6],其不仅对药物成瘾者的健康带来严重影响,同时也伤害了药物成瘾者及其家庭,给社会治理与公共安全带来极大威胁。复吸是指药物成瘾者经过一段时间的药物戒断后,再次寻求并使用药物的行为,导致复吸的心理和人格因素直接诱发药物成瘾者产生反复用药行为,被称作复吸倾向或复吸风险[7]。根据2017年的最新报道[8-9],全国现有吸毒人口255.3万人,且药物复吸率高达90%。目前国际平均药物复吸率约为91%,即使在拥有先进戒毒技术的德国、美国及新加坡等国家,复吸率也均高于80%,药物成瘾者的复吸率一直居高不下。研究[10-14]指出,影响复吸倾向的因素较多,如环境、情绪、家庭支持、社会支持、冲动性、脑机制损伤、神经机制损伤等。

近年来,关于身体活动对药物成瘾者复吸影响的研究成为热点。身体活动是指日常生活中由骨骼肌活动所产生的任何消耗能量的身体移动,其形式主要包括家务活动、工作、体育锻炼、休闲活动等[15]。亦有学者[16]认为,可根据不同的人群特征和活动形式诠释身体活动,如“促进身体健康的有效手段”“与久坐行为相对应的表现形式”“休闲、锻炼、运动等活动的集合”等。研究[17-18]指出,通过身体活动可调节机体中的多巴胺及其受体、去甲肾上腺素、糖皮质激素、内源性阿片肽等神经递质及细胞内信号的变化,从而改善机体新陈代谢的平衡水平、脑源性神经营养因子水平、神经再生和胶质细胞再生等调控表观遗传学变化,进而使大脑对毒品的抵抗力增强,降低大脑对药物的渴求度,最终达到预防复吸的目的。

但又有不少研究[17, 19-22]指出,影响药物成瘾者复吸倾向最重要的因素是内在抑制力和用药渴求。内在抑制力是指可缓和犯罪的内在推力,其中抑制因素包括自我控制、自我概念、挫折容忍力、责任感、目标导向、寻找替代满足的能力、降低紧张和压力的能力等[23-25]。张学鹗等[26]认为,内在抑制力可预防青少年犯罪行为的产生,同时也可降低青少年吸毒行为的出现。用药渴求是指药物成瘾者对药物效果的主观渴望,包含期待药物能带来愉快的感觉、舒缓戒断症状及负面情绪等[27]。同时用药渴求也是一种主观态度,由于自发性认知意念或生理戒断症状引发药物成瘾者对药物的渴求,进而产生立即满足或矛盾挣扎2种态度[28]。谢琴红等[21]、曾晓青等[22]一致认为,药物成瘾者的用药渴求与复吸倾向呈正相关关系,用药渴求越高,复吸倾向就越高。同时,一些学者[29-31]发现,内在抑制力与用药渴求、复吸倾向呈负相关关系。因此可以得出,内在抑制力和用药渴求是影响药物成瘾者复吸倾向的关键,内在抑制力越强,用药渴求与复吸倾向越弱。

目前国内外关于身体活动对内在抑制力和用药渴求影响的研究相对偏少。一些研究[17, 19, 32-33]认为,身体活动对内在抑制力、用药渴求均能产生影响,且身体活动能较好地提升药物成瘾者的内在抑制力,同时也能较好地降低药物成瘾者的用药渴求。相关研究[34-39]表明,不同形式、不同强度的身体活动均对大学生的认知控制能力有明显的改善和促进作用,从而较好地减少大学生对吸烟的依赖性。Raichle[40]、Byun等[41]一致认为,身体活动对药物成瘾戒断者抑制能力具有显著的提升作用。同时亦有学者[42-46]发现,无论长期有氧运动还是急性有氧运动(acute aerobic exercise)均可改善甲基苯丙胺类药物成瘾者的抑制控制能力,且低、中、高3种不同强度的运动对抑制控制能力的影响各有不同,其中中等强度运动对提高抑制控制能力具有更积极的影响。此外,周成林[32]、王东石[33]也发现,不同强度有氧运动均能削弱甲基苯丙胺药物成瘾者的用药渴求,其中中等强度有氧运动能最大限度地降低甲基苯丙胺药物成瘾者对药物的渴求度。

国内外关于身体活动、内在抑制力、用药渴求、复吸倾向四者间的关系研究更少。赵琦等[47]发现,身体活动能通过改善药物成瘾者的脑功能,提高其内在抑制力,降低其复吸倾向。一些学者[48-50]发现,身体活动不仅能改善脑结构、神经、认知水平和脑部功能等,也能有效降低药物成瘾者对毒品的渴求度,进而降低复吸风险。相关研究[17-18, 48-49]报道,身体活动能较好地提升药物成瘾者的内在抑制力,从而降低药物成瘾者对毒品的渴求度,最终实现降低药物成瘾者复吸倾向的目的。

综上:①现有研究成果基本肯定了身体活动对内在抑制力、用药渴求及复吸倾向均存在一定的影响;②目前国外研究就身体活动、内在抑制力、用药渴求及复吸倾向四者间关系分析发现,内在抑制力与用药渴求均是影响复吸倾向的关键,且身体活动对其他三者均有显著影响,内在抑制力与用药渴求是否扮演中介的角色,分别对身体活动与复吸倾向产生中介影响尚未获得验证;③由于内在抑制力与用药渴求存在关联,两者在身体活动与复吸倾向之间是否起链式中介作用亦未获得验证;④目前关于艾滋病药物成瘾人群的研究主要停留在现状调查或生理层面,尚未发现心理层面的研究成果,同时也无研究指出艾滋病药物成瘾者与普通药物成瘾者在心理层面是否相一致。鉴于此,本文以药物成瘾人群中少数艾滋病患者为研究对象,探索其身体活动、内在抑制力、用药渴求与复吸倾向的关系,并提出以下假设:①内在抑制力是身体活动与复吸倾向的中介;②用药渴求是身体活动与复吸倾向的中介;③内在抑制力和用药渴求在身体活动与复吸倾向之间起链式中介作用。

1. 研究对象与方法

1.1 研究对象

以西部地区某强制戒毒所完成生理脱毒的艾滋病学员为对象,按戒毒阶段进行分层,共获取在所学员392位,并在心理咨询师及体能训练师的帮助下对锁定对象进行问卷调查,回收问卷386份,剔除无效问卷67份,最终获得有效样本319份,有效回收率为81.38%。其中被试:男284人、女35人,平均年龄(42.16±8.08)岁(年龄跨度22~67岁),吸毒年限(11.26±7.74)a,吸食毒品类型(传统毒品268人,新型毒品51人)。

1.2 研究方法

1.2.1 问卷调查法

采用结构式问卷作为调查工具,在参阅大量研究文献的基础上,经过初稿拟定、预测试,分析预试结果完成问卷终稿。问卷共分以下4个部分。

(1)身体活动等级量表(PARS-3)依据梁德清[51]修订版本发展成3道题测试方式:

身体活动量得分=锻炼强度得分×(锻炼时间得分-1)×锻炼频率得分

每个方面各分为5个等级,记分1~5,得分区间0~100。目前国内强制戒毒所学员身体活动主要以有氧运动(太极拳、徒手操、慢跑等)为主,结合戒毒所学员身体活动特点,对运动频率、运动持续时间和运动平均强度做出相应修改。具体操作量化如下:运动频率为每周运动次数,由数字[1]代表每周1次及以下、[2]代表每周2~3次、[3]代表每周4次、[4]代表每周5次、[5]代表每周6次及以上,共5组选项。运动持续时间为每次参与运动平均花费的时间,由数字[1]代表 20 min以下、[2]代表 21~30 min、[3]代表 31~40 min、[4]代表 41~50 min、[5]代表 51 min及以上,共5组选项。运动平均强度为每次运动完后,身体感觉的疲劳程度,由数字[1]代表每次运动身体几乎不发热、[2]代表每次运动身体微微发热但不出汗、[3]代表每次运动身体稍微出汗、[4]代表每次运动身体出汗较多、[5]代表每次运动身体大汗淋漓,共5组选项。该问卷预试显示重测信度较高,相关系数r=0.82。

(2)内在抑制力量表主要参考江振亨等[50]的内在抑制力量表修订编制而成。该问卷共有25个条目,采用Likert 5点量尺进行编制,选项“不赞同、不很赞同、一般、比较赞同、非常赞同”,分别计为5、4、3、2、1分,得分越高表示内在抑制力越高。内在抑制力量表经直接斜交法旋转后,特征根大于1的公因子有3个,共包含15个条目,另有10个条目因对3个维度贡献太小被剔除,3个维度累计贡献率达63.25%。3个维度的具体构成是慎思性(10项,得分越高表示慎思性越好)、自我控制(3项,得分越高表示自我控制力越高)、自信心(2项,得分越高表示自信心越强)。经重测检验发现,内在抑制力量表与各题项载荷全部在0.50~0.95,组合信度(CR)均大于0.6,平均方差抽取量值(AVE)也都大于0.5,说明内在抑制力量表的收敛效度非常好。此量表3个维度的AVE值全部大于相关系数的平方值,说明内在抑制力量表具有很好的区别效度。内在抑制力量表整体及各维度的Cronbach' s α系数均大于0.700(0.761~0.931)(表 1),充分说明了量表具有较好的信效度。

表 1 3个量表的因子提取及信度分析结果Table 1. Factors extraction and reliability analysis of three scales类别 KMO及Bartlett

球形检验公因子 含条目数 特征值 解释

变异量/%累进解释

变异量/%Cronbach's α

系数内在抑制力量表 KMO=0.913 慎思性 10 7.971 49.817 49.817 0.923 P < 0.001 自信心 2 1.104 6.897 56.715 0.761 自我控制 3 1.046 6.538 63.252 0.770 测试模型检验结果:χ2/df=1.145、AGFI=0.983、CFI=0.995、TLI=0.993、IFI=0.995、GFI=0.992、RMSEA=0.024;Cronbach's α系数为0.931 用药渴求量表 KMO=0.921 用药认知 9 9.859 51.888 51.888 0.924 P < 0.001 渴求度 5 1.659 8.734 60.621 0.921 非理性信念 5 1.285 6.762 67.383 0.874 测试模型检验结果:χ2/df=1.568、AGFI=0.977、CFI=0.995、TLI= 0.986、IFI=0.995、GFI=0.993、RMSEA= 0.026;Cronbach's α系数为0.948 复吸倾向量表 0.862 (3)用药渴求量表(Drug Craving Scale)主要参考江振亨等[50]的渴求信念量表(craving beliefs questionnaire)修订编制而成。该问卷共有25个条目,采用Likert 5点量尺进行编制,选项“不赞同、不很赞同、一般、比较赞同、非常赞同”,分别计为1、2、3、4、5分,得分越高表示用药渴求度越高。用药渴求量表经直接斜交法旋转后,特征根大于1的公因子有3个,共包含19个条目,另有6个条目因对3个维度贡献太小被剔除,3个维度累计贡献率达67.38%。3个维度的具体构成是用药认知(9项,得分越高说明用药认知越低)、非理性信念(5项,得分越高说明信念意识越差)、渴求度(5项,得分越高说明用药渴求越强烈)。经重测检验发现,用药渴求量表各题项载荷全部在0.50~0.95,CR均大于0.6,AVE也都大于0.5,说明用药渴求量表的收敛效度非常好。用药渴求量表3个维度的AVE值全部大于相关系数的平方值,更进一步说明用药渴求量表具有很好的区别效度。用药渴求量表整体及各维度的Cronbach's α系数均大于0.700(0.874~0.948)(表 1),充分说明用药渴求量表具有很好的信效度。

(4)复吸倾向问卷主要采用耿柳娜等[52]的复吸倾向问卷进行测量,全卷共20个问题,分为戒毒意愿、将来环境、身心状况、物质替代和社会支持等5个维度,采用6级(0~5)评分,得分越高复吸倾向越高。本文截取其中戒毒意愿维度,共11个问题作为预测被试复吸倾向的指标进行计算,且内在信度为Cronbach’s α=0.86。

1.2.2 数理统计法

采用SPSS 13.0和AMOS 21.0对数据进行整理分析,运用描述性统计、独立样本t检验、探索性因子分析、相关分析、回归分析、结构方程模型、Bootstrap分析等统计方法进行资料处理,全部变量的显著性水平确定为α=0.05。

2. 研究结果

2.1 吸毒类型对身体活动、内在抑制力、用药渴求及复吸倾向影响的差异

吸毒类型对艾滋病强制戒毒人员的身体活动、内在抑制力、用药渴求及复吸倾向影响的差异分析结果如表 2所示,传统和新型毒品在内在抑制力(t=2.13,P<0.05)、用药渴求(t=-6.10,P<0.001)、复吸倾向(t=-7.81,P<0.001)等方面存在显著差异,表现为吸食传统毒品者的内在抑制力得分显著高于吸食新型毒品者,而吸食新型毒品者的用药渴求和复吸倾向得分显著高于吸食传统毒品者。吸毒类型在身体活动得分方面不存在显著差异(t=0.38,P>0.05)。

表 2 吸毒类型对身体活动、内在抑制力、用药渴求及复吸倾向的差异分析结果(n=319)Table 2. Differences in physical activity, intrinsic restraint, yearning for drugs, and relapse tendency across different types of drug abuse个人背景 身体活动 内在抑制力 用药渴求 复吸倾向 传统毒品x(s) 24.50(8.16) 47.93(9.13) 45.26(7.34) 34.27(8.43) 新型毒品x(s) 25.20(10.79) 44.17(8.78) 62.50(8.98) 49.15(9.79) t 0.38 2.13* -6.10*** -7.81*** 注:*代表P < 0.05,**代表P < 0.01,***代表P < 0.001;x代表平均数;s代表标准差。 2.2 吸毒年限、身体活动对内在抑制力、用药渴求及复吸倾向的影响

吸毒年限、身体活动对艾滋病强制戒毒人员的内在抑制力、用药渴求及复吸倾向的影响分析结果如表 3所示。

表 3 吸毒年限、身体活动对内在抑制力、用药渴求及复吸倾向的影响(n=319)Table 3. Effects of years of drug abuse and physical activity on intrinsic restrain, yearning for drugs and relapse tendency类别 身体

活动内在抑

制力用药

渴求复吸

倾向模型一 模型一 模型二 模型一 模型二 模型一 模型二 吸毒年限 -0.156 -0.147 -0.165 0.184 0.165 0.122 0.212 身体活动 0.386 -0.181 -0.173 R2 0.024 0.022 0.093 0.034 0.073 0.015 0.079 F 20.201*** 16.696*** 38.914*** 26.661*** 29.644*** 12.189*** 32..485*** *代表P < 0.05,**代表P < 0.01,***代表P < 0.001。 (1)吸毒年限与身体活动(β=-0.156,P < 0.001)、内在抑制力(β=-0.147,P < 0.001)呈负相关关系,与用药渴求(β=0.184,P < 0.001)、复吸倾向(β=0.122,P < 0.001)呈正相关关系,表现为吸毒年限越长,其身体活动和内在抑制力越弱,其用药渴求和复吸倾向越强。

(2)同时引入吸毒年限、身体活动发现,其内在抑制力(R2=0.093,P < 0.001)、用药渴求(R2=0.073,P < 0.001)、复吸倾向(R2=0.079,P < 0.001)的解释力均有增加,表现为吸毒年限可直接通过身体活动对内在抑制力、用药渴求及复吸倾向产生影响。

2.3 身体活动、内在抑制力、用药渴求与复吸倾向的相关关系

身体活动、内在抑制力、用药渴求与复吸倾向的皮尔逊相关系数如表 4所示:①身体活动以及内在抑制力结构中的慎思性、自信心、自我控制均与复吸倾向呈显著正相关关系,同时用药渴求结构中的渴求度、非理性信念、用药认知均与复吸倾向呈负相关关系;②内在抑制力结构中的慎思性、自信心、自我控制以及用药渴求结构中的渴求度、非理性信念、用药认知均与复吸倾向呈显著负相关关系;③用药渴求结构中的渴求度、非理性信念、用药认知均与复吸倾向呈正相关关系。变量之间的相关关系为后续探索中介效应奠定了良好的基础。

表 4 身体活动、内在抑制力、用药渴求及复吸倾向的相关分析结果Table 4. Correlation analysis of physical activity, intrinsic restraint, yearning for drugs, and relapse tendency类别 M ± SD 身体活动 慎思性 自信心 自我控制 渴求度 非理性信念 用药认知 复吸倾向 身体活动 24.80±10.33 1.00 慎思性 27.89±9.73 0.39*** 1.00 自信心 8.72±2.64 0.22*** 0.67*** 1.00 自我控制 9.40±2.85 0.33*** 0.64*** 0.54*** 1.00 渴求度 12.41±5.66 -0.24*** -0.30*** -0.19** -0.25*** 1.00 非理性信念 14.32±5.10 -0.23*** -0.33*** -0.18** -0.24*** 0.61*** 1.00 用药认知 26.46±8.89 -0.27*** -0.42*** -0.27*** -0.34*** 0.64*** 0.50*** 1.00 复吸倾向 41.04±9.33 -0.32*** -0.38*** -0.39*** -0.36*** 0.27*** 0.29*** 0.32*** 1.00 注:*代表P < 0.05,**代表P < 0.01,***代表P < 0.001。 2.4 身体活动、内在抑制力、用药渴求与复吸倾向的因果关系

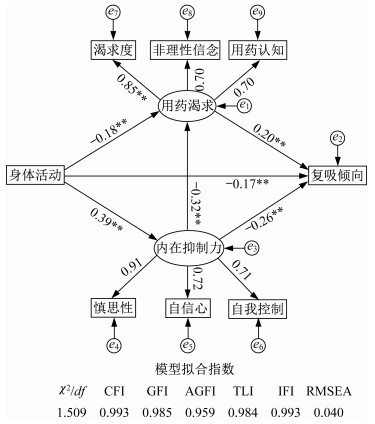

为考察身体活动与内在抑制力、用药渴求、复吸倾向的关系,检验内在抑制力和用药渴求的中介作用,依据温忠麟等[53]提出的中介效应检验流程,采用AMOS 21.0软件对身体活动、内在抑制力、用药渴求和复吸倾向的关系进行结构方程模型分析。经过修正得到模型图(图 1),模型拟合指数为:χ2/df=1.509 < 2.000,CFI=0.993、GFI=0.985、AGFI=0.959、TLI=0.984、IFI=0.993均 > 0.900,RMSEA=0.040 < 0.080,说明模型可以成立。

如图 1所示,其所有路径标准化系数均有显著性(P < 0.05)。身体活动与用药渴求、复吸倾向存在显著负向预测作用(β=-0.18,P < 0.01;β=-0.17,P < 0.01),与内在抑制力有显著正相关预测作用(β=0.39,P < 0.001);内在抑制力与用药渴求、复吸倾向呈显著负相关关系(β=-0.32,P < 0.001;β=-0.26,P < 0.001);用药渴求与复吸倾向呈显著正相关关系(β=0.20,P < 0.001)。为了验证内在抑制力、用药渴求在身体活动与复吸倾向间的中介作用,采用非参数百分位Bootstrap程序进行中介作用显著性检验。从原始数据中重复取样5 000次,计算95%置信区间(confidence interval,CI),若标准化路径系数95% CI不包含0,则说明中介作用显著。从表 5可知:身体活动经内在抑制力、用药渴求到复吸倾向的链式中介作用95% CI为[-0.060,-0.028];身体活动经用药渴求到复吸倾向的中介作用95% CI为[-0.068,-0.043];身体活动经内在抑制力到复吸倾向的中介作用95% CI为[-0.132,-0.081]。上述3条区间均不包括0,表明各中介效应显著。进一步分解各变量对复吸倾向的效应量,身体活动到复吸倾向的直接效应为-0.167,总中介效应值(-0.166)为3条中介路径中介效应之和,即总间接效应,直接效应与总中介效应的和为总效应,即-0.333;各中介效应值除以总效应为效应量,本文3条中介路径的效应量分别为7.81%、11.11%、30.93%,因此,假设1~3均成立。

表 5 中介效应分析结果(n=319)Table 5. Analysis of mediating effect类别 效应值 Bootstrap SE Bootstrap 95% CI 相对中介效应/% 身体活动与复吸倾向之间的总间接效应 -0.166 0.024 [-0.225, -0.123] 49.85 身体活动→内在抑制力→复吸倾向 -0.103 0.012 [-0.132, -0.081] 30.93 身体活动→用药渴求→复吸倾向 -0.037 0.006 [-0.068, -0.043] 11.11 身体活动→内在抑制力→用药渴求→复吸倾向 -0.026 0.008 [-0.060, -0.028] 7.81 3. 分析与讨论

3.1 内在抑制力、用药渴求及复吸倾向的影响因素

(1)艾滋病强制戒毒人员吸毒类型对内在抑制力、用药渴求及复吸倾向具有显著影响,且吸食传统毒品者的内在抑制力高于吸食新型毒品者,而吸食新型毒品者的用药渴求和复吸倾向更明显。这说明新型毒品的成瘾性、耐受性及毒副作用比海洛因等传统毒品更强。这也印证了邹海欧等[54]的研究结果,新型毒品依赖者的用药渴求水平高于海洛因依赖者[55]。新型毒品使用后容易发生多性伴性行为和无保护措施性行为,增加了艾滋病、梅毒和丙肝等性传播疾病的感染和传播风险[56]。同时,不少研究[57-58]还发现,吸食新型毒品会对大脑产生不可逆的伤害,因此,吸食传统毒品者的内在抑制力高于吸食新型毒品者。正是吸食新型毒品者的内在抑制力较弱导致其用药渴求和复吸倾向更高。

(2)艾滋病强制戒毒人员吸毒年限与身体活动、内在抑制力呈显著负相关,与用药渴求、复吸倾向呈显著正相关。这说明吸毒年限越长,其身体活动和内在抑制力越差,用药渴求和复吸倾向越高。研究[59-60]指出,随着吸毒年限增长,药物成瘾者大脑抑制功能的损伤程度也会随之增加,从而导致其内在抑制力减弱。同时,吸毒年限对用药渴求影响较大,吸毒年限越长,脑皮质边缘多巴胺系统、谷氨酸系统功能越紊乱[61],从而导致药物成瘾者在脱毒后对药物的渴求程度明显增强[60]。此外,吸毒年限越长,对毒品的体验越深刻,生理和心理的依赖越严重,也就越容易对吸毒群体产生认同感,进而增加复吸风险[60, 62]。同时,黄善彬等[63]发现,吸毒年限越长者,对身体的伤害就越大,体质下降越严重。由于体质下降会对身体活动产生影响,因此吸毒年限越长者,其身体活动量越低。本文亦发现,吸毒年限和身体活动对内在抑制力、用药渴求、复吸倾向均产生影响。由于吸毒年限对身体活动、内在抑制力、用药渴求及复吸倾向均产生影响,同时身体活动对内在抑制力、用药渴求及复吸倾向均产生影响,因此,吸毒年限可通过身体活动对内在抑制力、用药渴求及复吸倾向产生不同程度的影响。

综上,吸毒类型、吸毒年限、身体活动均对内在抑制力、用药渴求及复吸倾向产生影响,且以艾滋病强制戒毒人员为对象的研究结果与关于普通药物成瘾者的研究结果基本一致。

3.2 身体活动、内在抑制力、用药渴求及复吸倾向的路径结构模型

3.2.1 身体活动对复吸倾向的影响

身体活动与复吸倾向呈显著正相关,说明身体活动越多者其复吸倾向越低,这一结果与莫洪宪等[64]的研究结果相一致,即身体活动可减轻毒瘾、降低复吸率。柯钰婷等[17]、赵非一等[18]认为,,通过身体活动可调节机体中的多巴胺及其受体、去甲肾上腺素、糖皮质激素、内源性阿片肽等神经递质系统及细胞内信号传递的变化,从而改善机体新陈代谢的平衡水平、脑源性神经营养因子水平,以及神经再生和胶质细胞再生等调控表观遗传学变化等,进而使大脑对毒品的抵抗力增强,降低大脑对药物的渴求度,最终达到预防复吸的目的。此外,不同的运动强度、时间及类型也会对神经生物学机制产生不同的影响。Morais等[65]、Lynch等[66]亦认为,无论是对于服用甲基苯丙胺药物的动物模型,还是对于服用甲基苯丙胺药物成瘾者,身体活动都能较好地降低药物成瘾者的复吸倾向和复吸率。从临床前数据看,身体活动能够改善神经化学物质、氧化应激、神经生成、神经胶质生成和血脑屏障。因此,身体活动可单独作为治疗手段对甲基苯丙胺成瘾者进行治疗,还可结合其他手段对甲基苯丙胺成瘾者进行治疗,进而降低吸毒的风险和药物成瘾者的复吸倾向。

3.2.2 内在抑制力的中介效应

身体活动既能直接负向影响复吸倾向,又能通过内在抑制力的中介作用间接负向影响复吸倾向。具体而言,身体活动可促进艾滋病强制戒毒人员内在抑制力的提升,使药物成瘾者的慎思性、自我控制力、自信心增强,再加上内在抑制力与复吸倾向呈负相关关系,因此身体活动可有效降低药物成瘾者的复吸倾向。相关研究[34-38]表明,不同形式、不同强度的身体活动均对大学生的认知控制能力有明显的改善和促进作用。朱风书等[39]认为,大学生可通过身体活动提高自我控制能力,从而较好地减少对吸烟的依赖性。亦有学者[42-46]认为,无论长期有氧运动还是急性有氧运动均可改善甲基苯丙胺类药物成瘾者的抑制控制能力,且低、中、高3种不同强度的运动对抑制控制能力的影响各有不同,其中中等强度运动对提高抑制控制能力具有更积极的影响。运动强度、运动量对药物成瘾者的抑制控制和情绪症状的改善均具有重要意义。Raichle[40]、Byun等[41]也发现,,身体活动对药物成瘾戒断者的抑制能力具有显著提升作用。此外,内在抑制力越高则复吸倾向越低,这一结果印证了柯钰婷等[17]、龚斌等[19]、Tarantino等[20]的研究结果,即身体活动不仅对生理脱毒、增强自我控制能力、降低戒断综合征产生影响,也能较好地缓解药物成瘾者的复吸倾向、减少复吸行为。赵琦等[47]认为,抑制能力是一种高级认知功能,由于药物成瘾者的脑功能受损,导致复吸率升高,因此抑制能力是诱发复吸倾向的主要原因。身体活动能够改善药物成瘾者的脑功能,提高药物成瘾者的抑制能力,降低药物成瘾者的复吸倾向。

综上,结合Bootstrap检验可得,假设1(内在抑制力是身体活动与复吸倾向的中介)成立,艾滋病强制戒毒人员可通过增加身体活动,提升内在抑制力,进而降低复吸倾向。

3.2.3 用药渴求的中介效应

除了内在抑制力,用药渴求也会对身体活动和复吸倾向产生部分中介作用。具体而言,身体活动不仅直接负向影响复吸倾向,还通过用药渴求的中介作用间接负向影响复吸倾向。周成林[32]、王东石[33]发现,不同强度有氧运动均能削弱甲基苯丙胺药物成瘾者的用药渴求,其中中等强度有氧运动能最大限度地降低甲基苯丙胺药物成瘾者对药物的渴求度。此外,谢琴红等[21]认为,女性药物成瘾者对药物的渴求是影响复吸的重要原因,且药物成瘾者的用药渴求可正向预测其复吸倾向。曾晓青等[22]亦认为,男性药物成瘾者的用药渴求与复吸倾向呈正相关关系,用药渴求越高,则复吸倾向越高。同时,曾晓青等[22]、张志雷等[67]、柯钰婷等[17]、王东石等[68]一致认为,有氧运动可较好地降低苯丙胺类药物成瘾者的心理渴求,进而减少复吸倾向。Hillman等[48]、Hampson[49]、江振亨等[50]认为,身体活动能改善神经结构、认知水平和脑功能等,从而有效降低药物成瘾者对毒品的渴求度,减少复吸风险。

综上,结合Bootstrap检验可得,假设2(用药渴求是身体活动与复吸倾向的中介)成立,艾滋病强制戒毒人员可通过增加身体活动,降低用药渴求,进而减少复吸倾向。

3.2.4 内在抑制力、用药渴求的链式中介效应

内在抑制力与用药渴求具有密切关系,二者构成身体活动→内在抑制力→用药渴求→复吸倾向这一影响路径的中间环节,这验证了假设3。内在抑制力、用药渴求在身体活动与复吸倾向间具有链式中介作用,说明艾滋病强制戒毒人员可通过身体活动提高自己的内在抑制力,从而降低对毒品的渴求度,进而降低复吸倾向。正如以往研究[43, 69]发现,通过身体活动可增强药物成瘾者对毒品的抑制力,降低药物成瘾者的用药渴求。同时一些学者[29-31]亦发现,药物成瘾者的自我控制、慎思性与用药渴求呈负相关关系,且用药渴求与复吸倾向呈正相关关系,因此,药物成瘾者的内在抑制力会对用药渴求与复吸倾向产生影响,内在抑制力越强,则用药渴求与复吸倾向越弱。同时,众多学者[17-18, 29, 69]亦认为,身体活动可增强药物成瘾者的内在抑制力,从而降低对毒品的渴求度,进而降低药物成瘾者的复吸倾向。

总之,身体活动既可直接影响艾滋病强制戒毒人员的复吸倾向,也可通过内在抑制力、用药渴求的中介作用和内在抑制力—用药渴求的链式中介作用间接影响药物成瘾者的复吸倾向,这也为研究身体活动对药物成瘾者复吸倾向的影响提供了依据。

4. 结论与建议

4.1 结论

① 吸食传统毒品者的内在抑制力优于吸食新型毒品者,而吸食新型毒品者的用药渴求和复吸倾向高于吸食传统毒品者。②吸毒年限与身体活动、内在抑制力呈负相关关系,与用药渴求、复吸倾向呈正相关关系;同时吸毒年限可通过身体活动对内在抑制力、用药渴求及复吸倾向产生影响。③身体活动与用药渴求、复吸倾向呈负相关关系,与内在抑制力呈正相关关系;内在抑制力与用药渴求、复吸倾向呈负相关关系;用药渴求与复吸倾向呈正相关关系。④身体活动分别通过内在抑制力、用药渴求的单独中介作用影响复吸倾向,并通过内在抑制力—用药渴求的链式中介作用影响复吸倾向。

4.2 建议

未来可通过吸食药物类型、吸毒年限、内在抑制力、用药渴求及复吸倾向等因素,为药物成瘾者制订相应的运动干预方案和日常体能训练计划。本文属于横断研究,未来可考虑运用追踪研究的方法进一步佐证本文的结果。此外,本文仅以西部地区某强制戒毒所艾滋病学员为对象,未来可选取更多地区的被试群体,检验本文结果的外部效度。

-

表 1 3个量表的因子提取及信度分析结果

Table 1 Factors extraction and reliability analysis of three scales

类别 KMO及Bartlett

球形检验公因子 含条目数 特征值 解释

变异量/%累进解释

变异量/%Cronbach's α

系数内在抑制力量表 KMO=0.913 慎思性 10 7.971 49.817 49.817 0.923 P < 0.001 自信心 2 1.104 6.897 56.715 0.761 自我控制 3 1.046 6.538 63.252 0.770 测试模型检验结果:χ2/df=1.145、AGFI=0.983、CFI=0.995、TLI=0.993、IFI=0.995、GFI=0.992、RMSEA=0.024;Cronbach's α系数为0.931 用药渴求量表 KMO=0.921 用药认知 9 9.859 51.888 51.888 0.924 P < 0.001 渴求度 5 1.659 8.734 60.621 0.921 非理性信念 5 1.285 6.762 67.383 0.874 测试模型检验结果:χ2/df=1.568、AGFI=0.977、CFI=0.995、TLI= 0.986、IFI=0.995、GFI=0.993、RMSEA= 0.026;Cronbach's α系数为0.948 复吸倾向量表 0.862 表 2 吸毒类型对身体活动、内在抑制力、用药渴求及复吸倾向的差异分析结果(n=319)

Table 2 Differences in physical activity, intrinsic restraint, yearning for drugs, and relapse tendency across different types of drug abuse

个人背景 身体活动 内在抑制力 用药渴求 复吸倾向 传统毒品x(s) 24.50(8.16) 47.93(9.13) 45.26(7.34) 34.27(8.43) 新型毒品x(s) 25.20(10.79) 44.17(8.78) 62.50(8.98) 49.15(9.79) t 0.38 2.13* -6.10*** -7.81*** 注:*代表P < 0.05,**代表P < 0.01,***代表P < 0.001;x代表平均数;s代表标准差。 表 3 吸毒年限、身体活动对内在抑制力、用药渴求及复吸倾向的影响(n=319)

Table 3 Effects of years of drug abuse and physical activity on intrinsic restrain, yearning for drugs and relapse tendency

类别 身体

活动内在抑

制力用药

渴求复吸

倾向模型一 模型一 模型二 模型一 模型二 模型一 模型二 吸毒年限 -0.156 -0.147 -0.165 0.184 0.165 0.122 0.212 身体活动 0.386 -0.181 -0.173 R2 0.024 0.022 0.093 0.034 0.073 0.015 0.079 F 20.201*** 16.696*** 38.914*** 26.661*** 29.644*** 12.189*** 32..485*** *代表P < 0.05,**代表P < 0.01,***代表P < 0.001。 表 4 身体活动、内在抑制力、用药渴求及复吸倾向的相关分析结果

Table 4 Correlation analysis of physical activity, intrinsic restraint, yearning for drugs, and relapse tendency

类别 M ± SD 身体活动 慎思性 自信心 自我控制 渴求度 非理性信念 用药认知 复吸倾向 身体活动 24.80±10.33 1.00 慎思性 27.89±9.73 0.39*** 1.00 自信心 8.72±2.64 0.22*** 0.67*** 1.00 自我控制 9.40±2.85 0.33*** 0.64*** 0.54*** 1.00 渴求度 12.41±5.66 -0.24*** -0.30*** -0.19** -0.25*** 1.00 非理性信念 14.32±5.10 -0.23*** -0.33*** -0.18** -0.24*** 0.61*** 1.00 用药认知 26.46±8.89 -0.27*** -0.42*** -0.27*** -0.34*** 0.64*** 0.50*** 1.00 复吸倾向 41.04±9.33 -0.32*** -0.38*** -0.39*** -0.36*** 0.27*** 0.29*** 0.32*** 1.00 注:*代表P < 0.05,**代表P < 0.01,***代表P < 0.001。 表 5 中介效应分析结果(n=319)

Table 5 Analysis of mediating effect

类别 效应值 Bootstrap SE Bootstrap 95% CI 相对中介效应/% 身体活动与复吸倾向之间的总间接效应 -0.166 0.024 [-0.225, -0.123] 49.85 身体活动→内在抑制力→复吸倾向 -0.103 0.012 [-0.132, -0.081] 30.93 身体活动→用药渴求→复吸倾向 -0.037 0.006 [-0.068, -0.043] 11.11 身体活动→内在抑制力→用药渴求→复吸倾向 -0.026 0.008 [-0.060, -0.028] 7.81 -

[1] 张孟媛, 张强, 罗佳伟, 等.重庆市艾滋病发病人数的ARIMA时间序列分析[J].中国卫生统计, 2018, 35(5):650-654 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgwstj201805003 [2] 林鹏, 王曼, 李艳, 等.社区与戒毒所吸毒人群艾滋病感染及相关因素比较[J].现代预防医学, 2013, 40(3):463-466 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xdyfyx201303024 [3] 陈国红, 丁建平, 卢静, 等.开展美沙酮维持治疗后江苏省注射吸毒艾滋病病毒感染者现况研究[J].南京医科大学学报(自然科学版), 2017, 37(6):771-775 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=njykdxxb201706026 [4] SULLIVAN L E, FIELLIN D A. Hepatitis C and HIV infections:Implications for clinical care in injection drug users[J].Am J Addict, 2004, 13(1):1-20 doi: 10.1080/10550490490265271

[5] LUO T, WANG J, LI Y, et al. Stigmatization of people with drug dependence in China:A community-based study in hunan province[J]. Drug and Alcohol Dependence, 2014, 134:285-289 doi: 10.1016/j.drugalcdep.2013.10.015

[6] NIKMANESH Z, BALUCHI M H, MOTLAGH A A P. The role of selfefficacy beliefs and social support to predict addiction relapse[J]. High Risk Behav Addict, 2016, 6(1):1-6 http://www.researchgate.net/publication/299459540_The_Role_of_Self-Efficacy_Beliefs_and_Social_Support_to_Predict_Addiction_Relapse

[7] 郎潇寒.注意偏向训练对药物戒断人员复吸倾向的干预研究[D].长沙: 湖南师范大学, 2017: 44-47 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10542-1017127070.htm [8] 《中国经济周刊》采制中心.《2017年中国毒品形势报告》显示:2017年国内吸毒人员增幅下降[J].中国经济周刊, 2018(26):9 http://www.cqvip.com/QK/84328A/201826/675492011.html [9] 陈金峰.浅析戒毒人员复吸的社会因素及防控措施[J].法制博览, 2017(8):276-277 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=fzbl201722201 [10] 益琦, 陈为升, 徐文锦, 等.边缘下皮质脑区微注射克仑特罗对线索诱导海洛因复吸的抑制作用[J].中国药理学与毒理学杂志, 2015, 29(5):794-800 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgylxydl201505060 [11] 卢关伊, 吴宁.药物成瘾强迫性用药及其神经机制研究进展[J].中国药理学与毒理学杂志, 2018, 32(8):587-594 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgylxydl201808001 [12] 于江, 张顺, 秦护福.环境线索诱导海洛因依赖者心理渴求的SPECT研究[J].中国心理卫生杂志, 2002, 16(5):299-301 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgxlwszz200205004 [13] 王振宇.药物滥用者家庭支持、用药渴求与复发意向之研究[D].南投: 台湾暨南国际大学, 2010: 23-26 [14] 张晶轩, 杨国愉, 赵梦雪, 等.正负性情绪、社会支持和冲动性对强制隔离戒毒人员复吸倾向的影响[J].第三军医大学学报, 2017(15):94-98 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dsjydxxb201715017 [15] SIRARD J R, PATE R R. Physical activity assessment in children and adolescents[J]. Sports Medicine, 2001, 31(6):439-454 doi: 10.2165/00007256-200131060-00004

[16] 郭强, 汪晓赞, 蒋健保.我国儿童青少年身体活动与久坐行为模式特征的研究[J].体育科学, 2017, 37(7):17-29 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=672758035 [17] 柯钰婷, 周文华.运动干预药物依赖的神经生物学机制研究进展[J].中国药理学与毒理学杂志, 2015, 29(4):599-606 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgylxydl201504011 [18] 赵非一, 周成林, 刘天择.运动锻炼抑制药物成瘾者心理渴求及复吸行为的神经生物学机制:基于运动对神经递质、激素和肽类物质的调节作用[J].体育科学, 2018, 38(7):33-41 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=tykx201807016 [19] 龚斌, 朱千, 肖细.自我控制对海洛因戒断者复吸倾向的影响[J].中国药物滥用防治杂志, 2013, 19(6):311-314 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgywlyfzzz201306001 [20] TARANTINO N, LAMIS D A, BALLARD E D. et al. Parent-child conflict and drug use in college women:A moderated mediation model of self-control and mindfulness[J].Journal of Counseling Psychology, 2015, 62(2):303-313 doi: 10.1037/cou0000013

[21] 谢琴红, 刘志军, 刘国艳, 等.女性强戒人员的非理性信念、事件影响特点、药物渴求及其关系研究[J].中国药物依赖性杂志, 2017, 26(6):471-475 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgywylxzz201706014 [22] 曾晓青, 肖翔, 董圣鸿.男性戒毒人员药物渴求对复吸倾向的影响:多重中介与调节作用[J].中国临床心理学杂志, 2018, 26(5):947-951 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZLCY201805024.htm [23] SAYETTE M A, TIFFANY S T. Peak provoked craving:An alternative to smoking cue-reactivity[J]. Addiction, 2013, 108(6):1019-1025 doi: 10.1111/j.1360-0443.2012.04013.x

[24] HOGARTH L, CHASE H W. Parallel goal-directed and habitual control of human drug-seeking:Implications for dependence vulnerability[J]. Journal of Experimental Psychology Animal Behavior Processes, 2011, 37(3):261-276 doi: 10.1037/a0022913

[25] HOGARTH L, DICKINSON A, DUKA T. The associative basis of cue-elicited drug taking in humans[J]. Psychopharmacology, 2010, 208(3):337-351 doi: 10.1007/s00213-009-1735-9

[26] 张学鹗, 杨士隆.台湾地区少年吸毒行为之研究[J].台湾警察大学学报, 1997, 30:199-223 [27] WASHTON M A. Relapse prevention:Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors[J]. Journal of Studies on Alcohol, 1986, 47(3):260-261 doi: 10.15288/jsa.1986.47.260

[28] 韦若兰.成年吸毒者吸毒涉入强度、自我控制、非理性信念与再吸毒意向之关系研究[D].嘉义: 台湾中正大学, 2003: 14-17 [29] BACK S, DANSKY B S, COFFEY S F, et al.Cocaine dependence with and without post-traumatic stress disorder:A comparison of substance use, trauma history and psychiatric comorbidity[J].Am J Addict, 2000, 9(1):51-62 doi: 10.1080/10550490050172227

[30] 杨波, 刘旭, 杨苏勇.人格、社会支持和非理性信念对男性戒毒劳教人员药物渴求的影响[J].心理科学, 2007, 30(6):1413-1417 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xlkx200706031 [31] 江振亨, 黄秀瑄, 林瑞钦.男性安非他命滥用者之性格特质、用药非理性信念、用药渴求与复发意向之研究[J].犯罪与刑事司法研究, 2006(7):35-80 http://www.airitilibrary.cn/Publication/alDetailedMesh?DocID=18104045-200609-201005200066-201005200066-35-80 [32] 周成林.运动锻炼促进药物成瘾者康复效益的机制研究[C]//中国体育科学学会运动心理学分会, 中国心理学会体育运动心理专业委员会.第十一届全国运动心理学学术会议摘要集, 2018: 2 [33] 王东石.有氧运动对药物依赖者的康复作用及其机制研究[D].上海: 上海体育学院, 2015: 124-135 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10277-1015626476.htm [34] DAVRANCHE K, AUDIFFREN M. Facilitating effects of exercise on information processing[J]. Sports Sci, 2004, 22(5):419-428 doi: 10.1080/02640410410001675289

[35] DAVRANCHE K, BURLE B, AUDIFFREN M, et al. Physical exercise facilitates motor processes in simple reaction time performance:An electromyographic analysis[J]. Neurosci Lett, 2006, 396(1):54-56 doi: 10.1016/j.neulet.2005.11.008

[36] PONTIFEX M B, RAINE L B, JOHNSON C R, et al. Cardiorespiratory fitness and the flexible modulation of cognitive control in preadolescent children[J]. Journal of Cognitive Neuroscience, 2011, 23(6):1332-1345 doi: 10.1162/jocn.2010.21528

[37] 朱风书, 周成林.急性中等强度有氧运动对大学生抑制能力影响的研究:来自行为学与生理学的依据[J].中国运动医学杂志, 2016, 35(10):940-946 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-YDYX201610009.htm [38] 王莹莹, 周成林.急性有氧运动的强度与抑制能力的剂量关系:来自ERP的证据[J].体育科学, 2014(11):42-49 http://qikan.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=662675632 [39] 朱风书, 周成林, 王碧野.身体活动降低大学生吸烟依赖性:自我控制的中介作用[J].体育与科学, 2014(6):109-113 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TYYK201406020.htm [40] RAICHLE M E. Two views of brain function[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2010, 14(4):180-190 doi: 10.1016/j.tics.2010.01.008

[41] BYUN K, HYODO K, SUWABE K, et al. Positive effect of acute mild exercise on executive function via arousal-related prefrontal activations:An fNIRS study[J]. NeuroImage, 2014, 98:336-345 doi: 10.1016/j.neuroimage.2014.04.067

[42] 王艳秋, 施大庆, 赵敏.有氧运动对改善甲基苯丙胺类成瘾者抑制能力的研究:来自ERP的证据[J].中国运动医学杂志, 2015(3):297-302 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-YDYX201503014.htm [43] WANG D S, ZHOU C L, CHANG Y K. Acute exercise ameliorates craving and inhibitory deficits in methamphetamine:An ERP study[J]. Physiology & Behavior, 2015, 147:38-46 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031938415002036

[44] WANG D S, ZHOU C L, ZHAO M, et al. Dose-response relationships between exercise intensity, cravings, and inhibitory control in methamphetamine dependence:An ERPs study[J]. Drug and alcohol dependence, 2016, 161:331-339 doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.02.023

[45] LOPRINZI P D, KANE C J. Exercise and cognitive function:A randomized controlled trial examining acute exercise and free-living physical activity and sedentary effects[J]. Mayo Clinic Proceedings, 2015, 90(4):450-460 doi: 10.1016/j.mayocp.2014.12.023

[46] RAWSON R A, CHUDZYNSKI J, MOONEY L, et al. Impact of an exercise intervention on methamphetamine use outcomes post-residential treatment care[J]. Drug and Alcohol Dependence, 2015, 156:21-28 doi: 10.1016/j.drugalcdep.2015.08.029

[47] 赵琦, 杨淇齐, 邓玉琴.身体活动对改善药物成瘾戒断者脑功能损伤的研究:来自抑制加工及脑功能静息态的证据[J].武汉体育学院学报, 2017, 51(5):88-94 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WTXB201705015.htm [48] HILLMAN C H, CASTELLI D, BUCK S M. Aerobic fitness and neurocognitive function in healthy preadolescent children[J]. Med Sci Sport Exer, 2005, 37(11):1967-1974 doi: 10.1249/01.mss.0000176680.79702.ce

[49] HAMPSON A N. The role of the ventromedial prefrontal cortex in abstract state-based inference during decision making in human[J]. Neurosci, 2006, 26:8360-8367 doi: 10.1523/JNEUROSCI.1010-06.2006

[50] 江振亨, 林瑞钦.认知行为团体疗法对滥用药物者辅导成效之研究[J].犯罪学期刊, 2000(5):277-310 [51] 梁德清.高校学生应激水平及其与身体活动的关系[J].中国心理卫生杂志, 1994(1):5-6 [52] 耿柳娜, 钱伯建, 沈晖.毒品复吸高危量表的初步修订[J].中国临床心理学杂志, 2010, 18(3):301-303 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=CASS_34338652 [53] 温忠麟, 叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展, 2014, 22(5):731-745 http://d.wanfangdata.com.cn/periodical/xlxdt201405001 [54] 邹海欧, 郭瑞卿, 李峥.甲基苯丙胺滥用者对新型毒品的认知、态度以及滥用倾向[J].中国药物依赖性杂志, 2012, 21(6):459-463 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgywylxzz201206013 [55] 杜江, 赵敏.苯丙胺类物质滥用危害及相关干预措施[J].上海医药, 2014, 35(22):7-9 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=shyy201422004 [56] 许骏, 罗莉, 胡荣, 等.2009-2016年湖北省武汉市吸毒人群艾滋病病毒、梅毒和丙型肝炎感染状况及其影响因素分析[J].疾病监测, 2019, 34(3):254-259 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=jbjc201903017 [57] 辅海平, 赵峥, 杨利群, 等.新型毒品与传统毒品吸食者艾滋病知识、态度及行为的调查分析[J].中国皮肤性病学杂志, 2015, 29(7):704-706 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgpfxbxzz201507014 [58] 王同瑜, 鲍彦平, 刘志民.我国苯丙胺类兴奋剂和K粉滥用人群用药后症状及戒断症状分析[J].中国药物依赖性杂志, 2015, 24(5):377-386 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgywylxzz201505012 [59] 陈彦丽, 赵梦雪, 张晶轩, 等.康复期强制隔离戒毒人员心理健康与吸毒有关因素分析[J].中国药物依赖性杂志, 2017, 26(6):465-470 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgywylxzz201706013 [60] 王增珍, 凌秀凤, 姜东林, 等.吸毒人员戒毒效果的社会心理影响因素[J].中国药物依赖性杂志, 2004(1):68-71 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgywylxzz200401017 [61] 李杏莉, 谭红专, 孙振球, 等.美沙酮维持治疗6个月后海洛因成瘾者渴求程度变化及影响因素分析[J].中南大学学报(医学版), 2009, 34(8):718-722 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=hnykdx200908005 [62] 刘小瑜, 吴建茹.深圳市吸毒人员复吸危险因素分析[J].东南大学学报(医学版), 2015, 34(6):929-933 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=njtdyxyxb201506016 [63] 黄善彬, 边宇, 朱梦兰, 等.广东省强制隔离戒毒人员体质效益调查与运动干预模型构建[J].中国体育科技, 2019, 55(5):44-55 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgtykj201905008 [64] 莫洪宪, 任娇娇.体育运动干预毒品滥用问题研究[J].武汉体育学院学报, 2016, 50(9):40-44 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=whtyxyxb201609007 [65] MORAIS A P D, PITA I R, FONTES-RIBEIRO C A, et al. The neurobiological mechanisms of physical exercise in methamphetamine addiction[J]. CNS Neuroscience & Therapeutics, 2018, 24(2):85-97 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=10.1111/cns.12788

[66] LYNCH W J, ROBINSON A M, ABEL J, et al. Exercise as a prevention for substance use disorder:A review of sex differences and neurobiological mechanisms[J]. Current Addiction Reports, 2017, 4(4):1-12 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29430384

[67] 张志雷, 徐定, 张明珍.苯丙胺类兴奋剂依赖者心理渴求与身心健康的关系[J].中国药物依赖性杂志, 2018, 27(2):129-134 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgywylxzz201802010 [68] 王东石, 朱婷.有氧运动对甲基苯丙胺类依赖者体适能、渴求度及情绪状态的作用[J].体育科学, 2017, 37(7):50-59 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=672758039 [69] FRANKEN I H A. Drug craving and addiction:Integrating psychological and neuropsychopharmacological approaches[J].Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry, 2003, 27(4):563-579 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278584603000812

-

期刊类型引用(8)

1. 刘佳宁,陈彦璋,周成林. 药物依赖戒断者心理健康模型建构及运动干预效果研究. 体育学研究. 2024(05): 107-115+130 .  百度学术

百度学术

2. 邓平. 吸毒者心理渴求与复吸倾向的关系及典型心理问题症状的中介作用. 河南司法警官职业学院学报. 2023(02): 99-104 .  百度学术

百度学术

3. 宋良元,黄志剑,周骏捷,饶玄,陈勇,李红军,杜小明. 有氧运动结合正念防复吸联合方案对药物依赖者复吸倾向的干预研究. 体育科学. 2023(03): 69-77 .  百度学术

百度学术

4. 董毅,戴尚桦,董一港,史海峰,甘义霞,傅迎美. 运动对阿片类药物滥用危害的干预作用. 中国体育科技. 2023(09): 54-62 .  百度学术

百度学术

5. 魏勇,廖帅雄. 运动对药物成瘾的作用及调控机制研究. 现代预防医学. 2022(05): 935-940 .  百度学术

百度学术

6. 张儒奇,魏超,王一栋,陈登山,于法涛,张雪文. 中药制剂治疗阿片类稽延性戒断综合征有效性及安全性的系统评价. 中医临床研究. 2022(22): 17-22 .  百度学术

百度学术

7. 吉春燕,汪澳哲,吕媛媛,赵丽,李岩. 有氧运动对尼古丁戒断小鼠VTA多巴胺神经元抑制性突触传递效能的影响. 中国实验动物学报. 2022(08): 1023-1033 .  百度学术

百度学术

8. 夏玲,严宇,胡青,张敏. 戒毒人群复吸行为及其关联因素——基于某地区戒毒康复社区的回顾性研究. 上海预防医学. 2021(11): 1007-1011+1016 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(13)

下载:

下载: