Moral Responsibility and Realization Pathway of Practical Courses for Physical Education MajorBased on the Thought of Discontinuity Education

-

摘要: 当前,体育教育专业实践类课程在德育责任内容(立什么德)上缺乏“理论自觉”,在德育路径(如何立德)上缺乏“实践自觉”。“教育性教学”“具身德育”思想以及实践类课程自身的特征与价值为其德育责任提供教育学、哲学思想和学理性线索。构建基于“大德、公德、私德”三维度的体育教育专业实践类课程德育内容体系,并借鉴博尔诺夫非连续性教育思想,从非连续性教育形式“危机、唤醒、号召、告诫、遭遇”出发,提出体育教育专业实践类课程德育的实现路径:①关注社会生活中突发事件与实践类课程德育内容的整合,构建“社会生活事件—体育运动”的德育内容整合机制;②重视针对课堂突发事件和生活事件的反思教育,建立“体验—反思—理性”的道德唤醒机制;③注重针对学生日常行为的职业道德教育,促成“从他律到自律”的道德约束机制;④捕捉针对课堂不可预知事件的人生观教育,构建“由事实判断向价值判断升华”的道德判断机制。Abstract: At present ''theoretical consciousness'' are lacking on the moral education responsibility content of practical courses for physical education (PE) major, so are the ''practical consciousness'' on the pathways of moral education. The thoughts of ''embodied moral education'' and ''educational teaching'' as well as the characteristics and value in practical courses themselves provide the philosophical, pedagogical and intellectual clues for the moral responsibility of the practical courses for PE major. The moral education content system of practical courses was constructed based on ''great morality, public morality and private morality'' the three dimensions. And, the discontinuous education thought was used to put forward the four realization pathways of moral education, taking ''crisis, awakening, call, warning and encounter'' as the starting point. The first was to pay attention to the integration of social life crisis and moral education content of practical courses to construct the moral education content integration mechanism of ''social life event-sports''. The second was to attach great importance to the reflections on classroom emergencies and life incidents to establish the moral awakening mechanism of ''experience-reflection-rationality''. The third was to emphasize students' professional ethics education through daily behaviors to complete the moral restraint mechanism ''from heteronomy to self-discipline''. The forth was to capture the unpredictable events and give the outlook education on life to set up the moral judgment mechanism to promote the sublimation ''from fact judgment to value judgment''.

-

党的十八大将“立德树人”确立为教育的根本任务。2014年6月教育部印发的《高等学校体育工作基本标准》指出,要挖掘学校体育在学生道德教育、智力发展、身心健康、审美素养和健康生活方式形成中的多元育人功能,有计划、有制度、有保障地促进学校体育与德育、智育、美育有机融合,提高学生综合素质[1]。2020年5月28日教育部颁发的《高等学校课程思政建设指导纲要》明确提出,要把思想政治教育贯穿人才培养体系,全面推进高校课程思政建设,发挥好每门课程的育人作用,提高高校人才培养质量[2]。一系列文件的相继出台一方面使高等院校意识到“立德树人”的紧迫任务,另一方面也为在课程中开展育人价值的理论梳理与实践探索提供了方向与契机。高校体育教育专业实践类课程(以下简称“体育实践类课程”)特指田径、篮球、足球等实践类课程。作为体育教师职前培养的重要课程资源,尽管在政策上获得了“德育义务”,但其“德育责任”的落实仍存在以下问题:从学理上看,体育实践类课程德育责任的立论问题(为什么需要立德)缺乏理论线索;对体育实践类课程德育价值的挖掘、德育途径的探索还处于自发状态,缺乏自觉梳理体育实践类课程德育责任内容(立什么德)的意识,以及自觉探索体育实践类课程如何德育(立德路径)的意识。由此,在“立德树人”教育根本任务下的体育实践类课程范式需要由自发走向自觉。

1. 体育实践类课程德育责任落实的“两个问题”

1.1 体育实践类课程的德育责任有哪些:缺乏“理论自觉”

郑杭生[3]认为,“中国社会学的‘理论自觉’指从事社会学教学研究的人对其所教学和研究的社会学理论有‘自知之明’,即要明白它们的来历、形成过程、所具有的特色和它的发展趋向,分清楚哪些是我们创造的,哪些是汲取西方的”。实现“立德树人”的总任务需要对课程具有“自知之明”,深入思考课程的德育责任有哪些、为何会有如此德育价值等问题,即实现“理论自觉”。以此反观人们对体育实践类课程德育责任的理解,大多可以认识到“合作、竞争、规则”等德育价值,但除此之外,体育实践类课程是否还有其他德育价值,为什么体育实践类课程具有这些德育价值,这些德育价值与中国传统思想或社会主义核心价值观之间有什么关系等问题却很少被谈及。可以说,未实现“理论自觉”的体育实践类课程德育责任缺乏完整的认知图式,仅停留于经验判断层面。

1.2 体育实践类课程的德育责任如何实现:缺乏“实践自觉”

侯利文等[4]借鉴郑杭生的“理论自觉”概念提出了“实践自觉”:“学术工作者(包括研究者和行动者)对其所研究的社会以及身处其中的实践有‘自知之明’,要具有从中国实践,包括历史性实践中进行学术创新的资源汲取和灵感获取的主动性和自觉性。”实际上,从理论与实践的双向互动性看,“实践自觉”除了侯利文等提到的主动汲取学术创新资源外,还应包括建立在“理论自觉”基础上的实践探索,通过在实践过程中进行反思,以及对实践效果具有“自知之明”,形成“理论自觉”与“实践自觉”的互动。从现实情况看,缺乏“实践自觉”同样是体育实践类课程德育责任落实或实现的障碍。具体而言,在体育实践类课程教学过程中广大教师对德育实践路径的探索缺乏自觉性,同时缺乏对基于个人教学实践的德育路径的自觉反思与提炼总结。他们多自发地认为,参与体育实践类课程学习的学生自然而然地获得了课程的德育价值或将其内化为自身的品性,而未从实践角度考证“是否如此”。这种未经实践验证的“自知之明”或因“自以为是”而显得“自欺欺人”。因此,未实现“实践自觉”的体育实践类课程德育责任缺乏内化的多元路径,也仅停留于经验判断层面。

2. 体育实践类课程德育责任的线索

2.1 来自“教育性教学”的教育学思想线索:回答是否有德育价值的问题

教育史上首先将教学与德育建立联系的是德国哲学家、教育家赫尔巴特,他第一次提出了“教育性教学”的概念,将道德教育与学科知识教育统一在同一个教学过程中。赫尔巴特在《普通教育学》[5]开篇便说:“我得立刻承认,不存在‘无教学的教育’这个概念,正如反过来,我不承认有任何‘无教育的教学’一样。”他认为,知识教育与道德教育不能截然分开,两者是统一的过程。他将知识教学作为道德教育的手段和目的,强调“教学如果没有进行道德教育,只是一种没有目的的手段,道德教育(或品格教育)如果没有教学,就是一种失去了手段的目的”[6]。这一认识源于其对教育目的的认识和伦理学观念,他认为教育的最高目的在于培养学生的道德,“教育的唯一工作与全部工作可以总结在这一概念之中—道德。道德普遍地被认为是人类的最高目的,因此也是教育的最高目的”[7]。从赫尔巴特“教育性教学”思想出发,不难理解的是,每门课程都应有且必有育人价值,这实际上也为每门课程(包括体育实践类课程)追求德育的“理论自觉”与“实践自觉”提供了重要依据与线索,回答了体育实践类课程有没有德育价值、要不要追求德育价值的问题。

2.2 来自“具身德育”的哲学思想线索:回答能否实现德育价值的问题

人们对德育的形式形成了2种观点:一种观点认为,德育可以知识传授、认知的形式进行,且可自然而然地内化为学生的认知、外化为学生的行为;另一种观点将上述观点称为“离身的德育”,表现出明显的“身心二元论”,进而认为德育不能离开身体而通过认知独立获得,必须是“具身”的,即由身体实践获得,这一观点被称为“具身德育”,由中国教育科学研究院德育与心理特教研究所所长孟万金率先提出。孟万金[8]指出,传统的德育过程“是‘离身’德育,即偏重于心智加工的认知型说教,而由于脱离情景忽视了身体力行的行为习惯养成,导致知行两张皮、表里不一”;“具身德育”是“源于具身认知的德育,是指身体经验同道德认知与判断等心理过程相互嵌入和相互影响的过程”,“通过身体活动与情景的交互作用实现社会道德与个体品德的有机统一”。“体育的具身性为促进‘具身德育’提供了先天优势。”[9]此外,2017年教育部颁布的《中小学德育工作指南》也明确指出,德育的实施途径为“课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人”。由此可知,体育实践类课程因兼具“课程、实践、文化、活动”等要素,在德育价值实现上理应具有天然优势,可以说,“具身德育”思想为体育实践类课程的德育价值提供了哲学思想线索,回答了体育实践类课程德育价值如何实现或能否实现的问题。

2.3 来自体育实践类课程自身的学理性线索:回答德育价值实现的潜在机制问题

回答了体育实践类课程德育价值“是否有”“能否” 实现等问题后,在逻辑上仍需明确德育价值实现的内在机制,包括体育实践类课程的特点是什么、追求的价值是什么、与德育的内在联系是什么等问题。与运动生理学、学校体育学等理论类课程相比,篮球、足球等体育实践类课程无论在组织形式还是考核方式上都表现出明显的具身性、活动性特征。学生需要通过不断的身体练习方可获得增强体质、提高运动与教学技能、体验运动文化等体育实践类课程的传统价值。时至今日,无论是师范专业要求的“一践行三学会”,还是“立德树人”的教育根本任务,抑或是“课程思政”的时代要求等对体育实践类课程传统价值的丰富与深化,均需学生在身体练习过程中通过情绪体验加以体悟与内化,如在田径长跑中强化坚强意志,在篮球、排球、足球比赛中认同与强化团结、规则、合作、竞争等意识与情绪体验。这体现了体育实践类课程与德育的内在联系,以及德育价值实现的潜在机制,即德育价值的实现一方面离不开实践体验(脱离身体活动的德育便成了“离身的德育”,成了无源之水,也正如毛泽东所言,“体育一道,配德育与智育,而德智皆寄于体,无体则无德智也”),另一方面,由于“情绪可能只是道德能力(品德)形成机制的重要组成部分,但不是道德判断的必要机制,它可能只是对道德动机有易化作用”[10]。因此,德育价值的实现又不仅依靠实践情绪体验来生成或发挥作用,其实现机制仍有待考证,以至于至今体育课程德育价值的实现仍需政府加以政策、理念的强调与引导。正因尚有可研究之空间,后续体育实践类课程德育路径的探讨方有价值可言。

3. 体育实践类课程的德育责任框架

“在校园,‘德育’不是一个概念,更不是一个名词,它是一项教育活动,需要内容、方法、过程和结果。 ”[11]就实际情况而言,牵强或没有遗漏地把德育内容添加到体育中是不适宜的,学校体育并非对任意种类的道德教育都具备相同的承载性,不是所有道德教育均可同等重要地借助学校体育顺利开展[12]。徐继存[13]同样意识到需以审慎的态度对待课程责任问题,因为“没有课程审慎的存在,课程责任就可能变成鲁莽和草率”。因此,厘清体育实践类课程的德育责任框架显得尤为重要。

3.1 学校体育德育责任框架:国家、社会、个人三维度

目前对于体育课程或教学中的德育问题存在较多分歧:一方面正如李储涛[14]所言,“体育界对体育道德概念本身就存在着边界不清、范畴不明、指向含混、语境模糊等学理上的问题”,“导致体育课程中德育目的的取向、德育内容的选取、德育功能的界定、德育课程与教学的指导原则、体育教师的德育义务等领域的一系列问题”;另一方面,如前所述,可能与人们对体育实践类课程德育问题的关注还处于自发状态,缺乏“实践自觉”和学术讨论有关。文献中涉及体育课程或教学德育内容的具体观点如表1所示。

表 1 体育课程或教学德育内容相关研究观点Table 1. Research views on moral education in physical education teaching作者(发表年份) 观点 冯悦民等[15](1997) 爱国主义、集体主义、世界观、人生观、价值观、社会公德、组织纪律、体育道德教育等 罗智梅[16]

(2002)培养热爱社会主义祖国和为实现“四化”建设服务的情感和意识;培养团结友爱、互助合作和集体主义;培养高度的组织性和纪律性;培养勇敢顽强、机智果断、吃苦耐劳等优良意志品质;培养热爱劳动、爱护公共财物的思想 孙辉[17]

(2016)体育思想、体育精神、体育文化、体育意志、体育规则、体育运动 彭蕾[18]

(2016)爱国主义教育和民族精神教育、法制意识和规则意识、意志品质和进取精神、集体主义和合作意识、审美意识和健全人格 张伟等[12]

(2018)学校体育中的一般德育内容:思想教育、理想教育、法治教育、政治教育、道德教育、非智力因素教育、社会适应能力培养等。

体育教学中的隐性德育功能:价值导向与激励功能、陶冶熏陶功能、行为规范与道德自律功能由表1可知,尽管在具体德育内容的表述上存在一定差异,且未刻意地对德育内容进行分类或分层,但基本上从国家、社会、个人等层面进行描述,具体内容包括思想政治、职业道德、个人品质等方面。以上研究的合理之处在于,“德育的框架内容无非由三部分组成:政治思想教育、道德品质教育、文明习惯的养成教育”[19];“现代德育内容广泛,但基本上都涉及私人生活、公共生活和职业生涯。其中私德教育涉及自我定向和他人定向的道德,公德教育涵盖社会公德和国民公德,职业道德教育包含对待工作和服务对象的道德要求”[20]。当然亦有不合理之处,正因这种缺乏分层或分类的德育内容体系才易导致前文所述的自发状态—谁都知道,但是谁都说不清楚。对此,魏贤超[21]指出:“传统的和现行的德育和德育课程因为没有揭示和遵循智、德、体、美要素完整、比例恰当、关系有序、结构有机的全息整体教育规律,因此不可能很好地发挥智、德、体、美各育及整体教育结构的协同育德作用。”从而导致“当下的思想品德课程与其他学科部分内容之间不仅有简单重复的现象,而且尚未处理好思想品德课程与其他学科课程的关系”[22]。面对这种情况,卢伯春[22]认为,学校体育的德育内容应该坚持横向整合与纵向整合的思路,其中,横向整合分为2个向度(以学校体育中的德育价值图式为主导的内部德育整合、突破学校体育学科界限的德育整合),纵向整合应以学生的社会生活为主线,做到点面结合,综合交叉,螺旋上升。这也是为数不多的在建构学校体育德育内容体系方面较具建设性的观点。基于以上认识,笔者认为,学校体育德育内容的构建或挖掘一方面要考虑学生的生活、学段学习目标或任务,另一方面也要考虑学生思想品德形成与发展的特点。

3.2 体育实践类课程德育内容体系:大德、公德、私德三维度

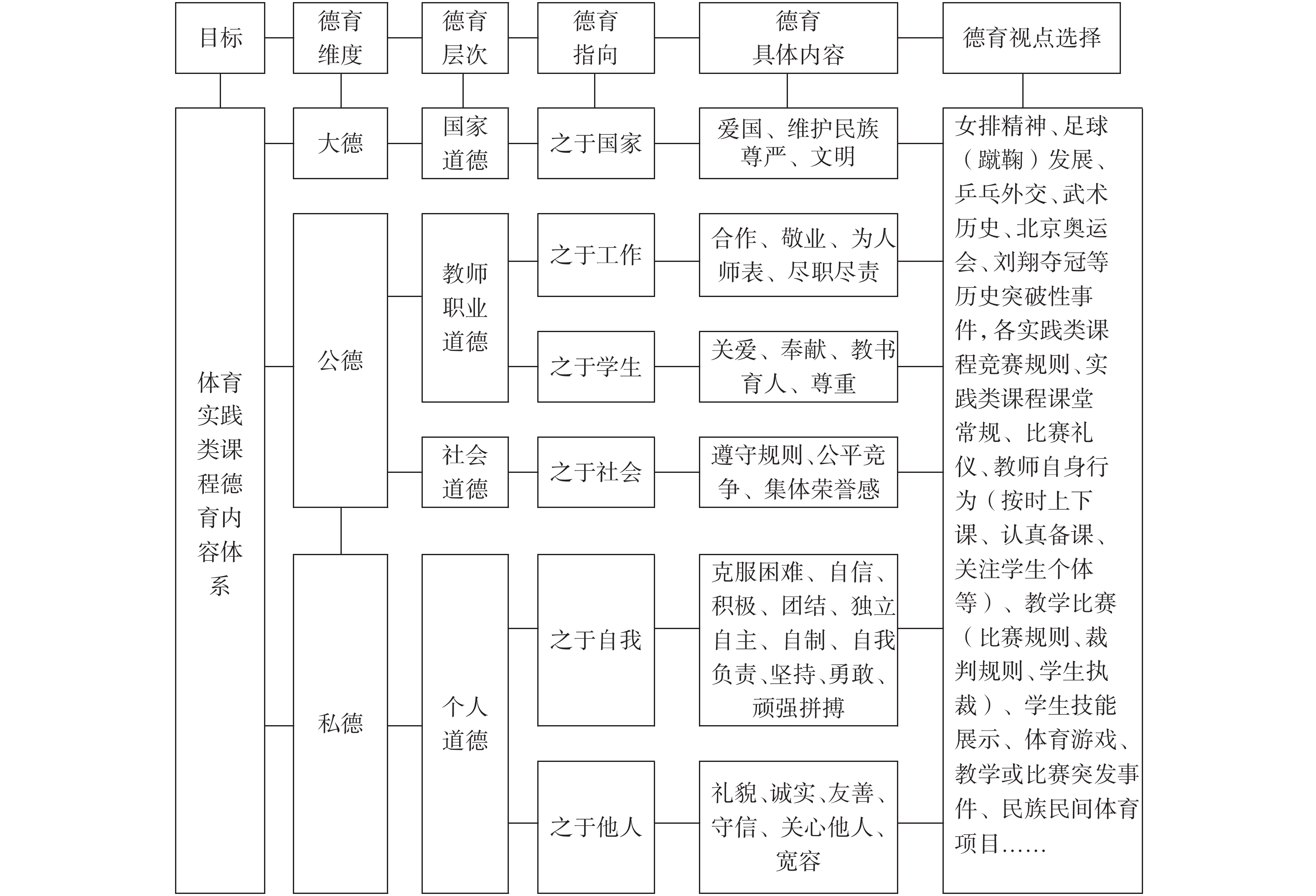

体育教育专业大学生毕业后大部分将走向教师岗位,必要的知识能力,以及良好的个人品德、职业道德、社会公德等将成为他们更好地适应职业、立足社会、实现个人发展的重要保证。结合当前中国学生体育核心素养相关研究成果、教师职前教育任务、体育实践类课程的具身性特点,以及黄向阳等[20]的研究,笔者从大德(国家层面)、公德(社会层面)、私德(个人层面)3个维度构建体育实践类课程的德育内容体系(图1),其中包括基于多年教学实践以及与相关教师交流后总结的体育实践类课程教学过程中的德育渗透点。

需要注意的是,为了研究需要,以上每个层次的德育具体内容尽量保持独立,而这只是理论上一种粗略的区分,实际实施的德育内容时常有交叉、重叠:许多德育目标都是私人生活、公共生活和职业活动中的共同要求;一种具体的行为往往同时涉及几个领域的道德问题[20]。例如,合作、规则等是3个层次德育内容都需要的,而教学比赛等都会对合作、规则等德育元素的发展有所助益。因此,以上具体德育内容的划分是相对而言的。

4. 基于非连续性教育思想的体育实践类课程德育责任的实现路径

从时空角度看,德育表现出明显的连续性:从小学到中学再到大学,在不同时间段内都有相应的德育内容和手段;从学校到家庭再到社会,在不同空间中不同主体(教师、家长、社会人等)都以不同的形式施以德育。但就体育实践类课程而言,由于其承载着学科知识传授的重任,教学中不可能以德育为主体或进行连续的德育。由此,体育实践类课程德育的非连续性便成为必然,此亦符合德国教育人类学家博尔诺夫(Otto Friedrich Bollnow)的认识。他认为,除了连续的教育活动外,不可避免地存在大量的非连续性教育事件,“教育的任务和责任不仅要关注循序渐进的连续性教育活动,而且还应关注妨碍学生顺利发展的突发事件,并采取积极的措施帮助学生解决这些难题和困扰,使教育产生良好的效果”[23]。

从现实教学情况看,体育实践类课程的教学过程并非“风平浪静”,其中充斥着大量的课堂突发事件、学生不良情绪反应、课外事件等。在博尔诺夫[24]56看来,教育“无论如何不能把这些事件纯粹地视为外来干扰,相反,这些事件具有重要的积极作用”。非连续性事件包括较大的、威胁生命的危机,对全新的更高级的生活向往的突然唤醒、号召,使人摆脱无所事事状态的告诫和对今后生活举足轻重的遭遇等[25]。同时,“他把危机、唤醒、号召、告诫和遭遇等视为非连续性的教育形式,这些看似无序、偶然发生的生活境遇,实际上恰恰预示了生命成长的关键性转折点,在大量平稳设计的连续性教育体验当中,推动个体内在成长的要素恰恰有可能是这些偶发性的非连续性教育要素的串联”[25]。正因如此,在博尔诺夫那里,“这些事件既是非连续性教育的原因,又是教育的一种途径”[26],而“对于道德教育这一需要情感、意志等参与的心育活动,非连续性的教育方法不失为一种有效的方法”[27]。以下基于笔者在体育实践类课程(足球或网球)教学过程中的实例与做法,探索非连续性教育事件的德育“实践自觉”。

4.1 基于“危机”的路径:社会生活中突发事件与体育实践类课程德育内容的整合

“博尔诺夫认为,危机是人生的一个组成部分,危机的发生带有必然性,只要生存下去,必然会碰到这样或那样的、来自外部或产生于内部的危机。危机不总是对人生具有破坏性,对人生也具有积极意义。一旦危机发生,教育工作者必须因势利导地帮助青少年去战胜它,而不是去掩饰危机,更不是一手包办。”[28]博尔诺夫所指的危机更多的是社会或国家层面的突发事件,如新冠肺炎疫情、地震、洪灾等,这些事件因与学生的生活联系紧密而具有重要的德育价值。对此,鲁洁[29]指出,德育更具生活化特性,道德之知本是一种实践之知。道德教育从内容到形式都应从生活中来、到生活中去,解决生活实际问题。“道德教育只有关注学生的生存境遇,关注教育事件,才能抓住道德教育的关键点。”[27]对于学校体育、德育和生活的关系问题,卢伯春[22]的观点值得借鉴,他认为德育应“遵循回归生活的理念,学校体育中的德育应围绕学生的社会生活展开,随着学生的成长,其生活领域逐渐由家庭、学校扩展至社区、国家、世界,这就是学生社会生活的‘面’”。那么,在现实中该如何将社会突发事件整合到体育实践类课程中发挥其德育功能呢?

4.1.1 问题与研讨:新冠肺炎疫情危机与体育实践类课程德育的整合

在体育实践类课程中将新冠肺炎疫情等危机作为德育内容,首先需要让学生意识到两者之间的共通之处,如此方能产生内心的“共鸣”或“价值认同”,进而达到内化之可能。因此,在教学过程中可以设置相应的问题,激发学生主动思考人们面对疫情等危机所表现出的精神品质。例如,在足球网络教学课上,笔者设置了课堂讨论的问题:“请联系我国‘抗疫’实际,想一想在‘抗疫’过程中哪些人和事所反映出的精神品质与体育或比赛所要求或表现出的精神品质相一致?为什么?”对于该问题,学生既要思考抗疫过程中的人或事表现出哪些精神品质,又要思考体育或比赛中所提倡或要求的精神品质有哪些,以及两者之间的切合点,引导学生讨论、反思,积极扩展危机的德育价值。例如针对以上问题,学生们基本能从合作、团结、坚持、不怕苦不怕累等方面将抗疫精神与体育精神结合起来进行思考。然而,一名学生认为,从张继先医生最早判断并坚持向医院领导上报新冠肺炎疫情,到医院迅速上报江汉区疾控中心,这种层层上报的行为也是一种规则意识的体现,即按规矩办事,这让他认识到规则意识的重要性。对此,笔者引导学生们思考“诚实、敢于担当、职业道德精神”等,并从医生职业道德精神引申至体育教师职业道德精神问题。如此,随着问题的不断扩展、层层深入,学生的思考与认识也在不断深化,新冠肺炎疫情这一社会危机事件与体育实践类课程内容有效整合,在德育层面实现了同向同行。

4.1.2 回忆与引导:汶川大地震危机与体育实践类课程德育的整合

过去的社会危机事件仍具有教育价值,体育实践类课程亦可将其作为德育的重要内容,通过回忆和启发的教育形式唤起学生对其德育价值的思考。例如,在一次网球理论课上,针对以往课上学生在小组合作学习中表现出的漠视、无所谓,笔者在上课导入时先给学生们观看了2008年汶川大地震的相关视频,一起回忆当时的场景和自己的感受。根据与学生交流的情况,笔者抛出“汶川大地震体现了中国人民哪些可贵的精神”“那么多志愿者、士兵从全国各地赶去援助,这是否是为他人着想的奉献精神”“我们学习中有哪些地方需要大家团结、做出奉献”等一系列问题。最后,又让学生看了一段课上随手拍的小组合作时的视频,并指出:“课上小组合作时又有多少同学是在为小组出谋划策、作出贡献的呢?”由此引导学生反思自己的课堂行为,并让学生在课后以“反思日记”的形式将汶川大地震给自己带来的启示、自己在小组合作时的所思所想以及今后的做法记录下来,作为平时成绩的一部分。从学生提交的反思日记看,学生们意识到团结、合作、奉献的重要性,课上小组合作学习时发言更积极,讨论更热烈。

4.1.3 构建“社会生活事件—体育运动”的德育内容整合机制

经由教学实践笔者意识到,引用身边或亲身经历的生活中的事例,学生有着相同或类似的体验,在进行相应的德育价值引导时,学生与学生之间、学生与教师之间才会产生共同的心理体验,这在心理学上被称为“共情”。特别是面对新冠肺炎疫情、地震这类威胁生命的危机,实际上是在“生活事件—体育运动—德育”三者之间架起了一座融通的桥梁。正因为共情的存在,休谟将同情与道德建立起紧密的联系,“同情作为情感上的交流方式,是将自我与社会其他人联系起来的情感纽带”,具有共通性,“个体在同情的驱使下,实现了个人的道德情感和他人的交流,并且在‘旁观者自我’的约束中修正分歧,达成共识,形成社会普遍的道德原则”[30],这恰恰解释了将社会危机事件整合到体育实践类课程中加以德育的机制。当然,社会危机事件的教育价值与体育实践类课程所要达成的德育价值之间还有很多切合点,有待进一步挖掘。对此,朱雁[31]认为教育中的危机有2种:“一种是境遇性危机,一种是发展性危机。”疫情、洪灾、地震等属于境遇性危机;学生在发展转折阶段因心智不成熟所面临的发展性危机,如恋爱、就业等问题,都可以成为体育实践类课程中德育的重要议题。至于德育开展的形式,除了课堂讨论外还可以课后小论文等形式进行。总之,有必要也有可能在危机面前依托社会主义核心价值观,充分挖掘并实现体育实践类课程的德育价值与功能。

4.2 基于“唤醒”的路径:针对课堂突发事件和生活事件的反思教育

博尔诺夫[24]12认为,“在人的心灵深处存在着一种所谓‘本源性’的道德意识,这种道德意识处在沉睡状态”。教育的责任便在于唤醒这种道德意识,让学生认清自己和所处的世界。对此,斯普朗格也认为,“教育绝非单纯的文化传递。教育之所以为教育,正是在于它是一个人格心灵的‘唤醒’,这是教育的核心所在”[32]。“道德教育中‘唤醒’的实质,在于激发学生的道德意识和道德良知,使之充满道德自我意识和道德理性,从而自觉地选择一种恰当的道德行为。”[27]因此,道德教育不仅需要学生的道德体验,还需要加以引导、唤醒。

4.2.1 反思日记:唤醒并内化体育价值

就体育实践类课程而言,对体育价值的唤醒可使学生更清晰地认识体育的价值,并加以内化。当前人们对体育德育价值的认识是自发的,即认为体育学习者会自然地内化这种价值,而不需要特别提醒。但从实践情况看,德育的具身性并不表明体育价值会自然而然地内化为体育专业学习者的品德素养,相反,需要通过一些教学手段来唤醒他们在体验过后对体育价值的认知并加以内化。例如,在体育实践类课程的教学比赛过程中难免会出现嘲讽、相互指责、相互推卸责任、自己单打独斗甚至打架等行为或突发事件,此时,大部分教师会在课上及时制止或提醒,但缺少后续跟进,德育过程戛然而止。经过多年的实践,笔者的做法是让全体学生或事发关联学生在课后针对课上的行为从比赛规则、体育精神、班级团结等角度进行反思,并提交反思日记,以此唤醒学生对自己或他人行为不符合“合作、团结、规则、尊重、友善”等体育精神或品德的认知,从而在学生行为与体育品德之间建立起内化的桥梁。

4.2.2 问题追问:唤醒学生进入体育教育专业的初心

就体育实践类课程而言,唤醒学生进入体育教育专业的初心,有助于发展学生的独立人格。在现实中,学生进入体育教育专业后时有忘记当初选择体育教育专业的初心,出现从众心理,耽于玩乐,疏于学业。面对这种情况,笔者经常在课堂小结部分或理论课上通过问题追问的形式唤醒学生的初心和良知,如问学生“你们考体育教育专业的目的是什么?你若想成为一位好的体育教师,应该做什么?你的优势与不足在哪里? ”以此让学生意识到从众心理的危害,唤醒学生对未来生活的憧憬与期待,保持独立思维与独立人格,进而理性地看待当下生活和未来生活的关系。

4.2.3 建立“体验—反思—理性”的道德唤醒机制

德育的具身性已然表明体育实践类课程必然会带来情感体验,如成功、失败、抱怨、理解等,通过引导为学生提供认识和选择合理道德行为的机会和平台,通过反思让学生意识到可能存在的道德认知偏差,从而将情感体验这一感性认识上升到理性认知,达到道德的自我唤醒。博尔诺夫认为,人的生活会因习惯性“损耗”而出现退化状态,需要人自己的内部或外部动力去改变这种状态,进而实现向前发展,这就是所谓的激励作用[33],实际上这一机制也符合“实践—认识—再实践—再认识”的人类认识基本规律。在“立德树人”教育根本任务和课程思政时代命题的要求下,体育实践类课程教师除了扮演“知识传授者”角色外,有必要也有责任在教学过程中扮演“道德唤醒者”的角色。

4.3 基于“告诫与号召”的路径:针对学生日常行为的职业道德教育

“博尔诺夫在其思想中认为‘告诫’与‘号召’可以极大地改变这种(退化)状态。无论受教育者的年龄,出现种种失误、惧怕、退缩、疲惫、厌烦、愤怒甚或是走上歧途亦在所难免。教育者以一种真诚、平等的态度进行心灵沟通,通过告诫和号召,让人们从内心发现自己的问题,进而重新走上正途。”[33]此处的告诫、号召与唤醒在形式与内容上有一定的相似之处:通过告诫让学生意识到问题的存在以及危害;通过号召让学生对相关行为加以修正。

4.3.1 奖惩措施:号召学生形成教师职业道德

在体育实践类课程教学中,可以通过告诫与号召不断警示与改正学生的日常行为,使其形成教师职业道德。例如,学生在现实中经常出现不注意个人言行、不听从教师教学安排随意活动、迟到等情况。对此:一方面从教师职业道德出发,告诫学生今后自己成为教师后以上行为的危害性;另一方面,制定“基于教师职业道德的课堂常规与奖惩办法”(表2),详细规定针对部分言行的奖惩措施,纳入平时分的考量范围,以此号召学生从教师职业道德出发要求并规范自己的言行。从实践情况看,施行奖惩办法后,学生之间形成了良好的监督机制,课堂上一旦出现违反相关规定的情况,同学之间会相互提醒,产生良好的自我觉醒和他人监督的效应,使学生逐渐规范自身言行,激发学习自觉性。

表 2 基于教师职业道德的课堂常规与奖惩办法Table 2. Classroom rules and reward and punishment methods based on teachers' professional ethics常规指向 常规倡导内容 奖惩措施 规则意识 听到哨声后及时停止活动或集合 5 s无故未达到要求者平时分减2分 游戏或比赛中遵守游戏或比赛规则,主动申告自己的犯规行为 根据游戏规则判罚 尊重意识 不说脏话 违规者平时分减5分/次 不谩骂、不嘲笑同伴或他人 违规者平时分减5分/次 责任意识 主动收集器材 遵守者平时分加2分/次 主动捡回被踢到远处的足球 违规者平时分减2分/次 主动带走垃圾 遵守者平时分加2分/次 关爱团结意识 主动询问倒地同学情况,并主动拉起倒地同学 遵守者平时分加2分/次 不指责、不抱怨同伴 违规者平时分减2分/次 问题解决意识 小组合作中积极出谋划策 遵守者平时分加2分/次 竞争意识 游戏或比赛中积极参与,努力争胜,不懈怠 违规者平时分减2分/次 4.3.2 及时告诫:提醒学生加强自我管理

此外,教师还需要善于捕捉教学中出现的突发事件,进行相应的告诫与号召。例如,在一次网球课教学中,由于下雨,教学改在风雨篮球场进行,课上3名学生拿着网球扣篮,且提醒后仍无效。对此,笔者及时根据这一情况进行集合后的集体教育:①让学生换位思考,“如果你是教师,你的课上经常有学生不按教学安排进行活动,你会做何感想”,以此让学生意识到互相尊重的重要性;②告诫学生今后在没有原因的情况下擅自活动的后果,以此让学生意识到课堂教学规则的重要性,遵守规则;③在课堂小结时,结合这一课堂突发事件,号召学生以未来教师的身份管理自己、要求自己,从自己的一言一行做起,不断促进良好的教师职业道德的形成。课后受到批评的3名学生积极与笔者沟通,认识到自己言行的问题,承认平时确实缺乏以未来教师的职业道德要求自己。可见,告诫达到了一定的效果。

4.3.3 促成“由他律到自律”的道德约束机制

“道德教育的关键在于从‘他律’走向‘自律’,走向自主性的道德教育。”[27]同样,道德教育的过程不会自然而然地发生,通过告诫与号召对学生加强职业道德教育,结合长期的课堂常规的规约性与课堂教学突发事件的警示性加以开展,其主要目的是促成学生做到“慎独”,能够将自己的言行与未来的职业道德建立联系,做到自律,实现自主性的道德教育。

4.4 基于“遭遇”的路径:针对课堂不可预知事件的人生观教育

“所谓遭遇指的是一个人突然碰到某些事物”[26],“博尔诺夫认为,只有少数重大的特定经验可以称为遭遇,它们闯入人的生活,突然地、往往令人痛苦地中断人们的活动,使之转向一个新的方向,因此在遭遇面前人们只能被迫改变自己的行为。遭遇到的可能是某件事情、某件艺术作品、某部著作等,遭遇到的可能是好事,也可能是坏事,但都能够震撼人的心灵,改变人的精神状态”[34]。“通过这些遭遇可以从最内心的核心部分来检验一个人,从中判断什么对他是真实的,什么是虚假的。”[24]59博尔诺夫所谓的遭遇实际上是指需要学生进行价值判断的事件,以此加深对某些价值的体验或内化,让学生意识到什么才是自己想要的、符合自身发展需要与社会主流价值方向的。由于遭遇具有不可预料性,也验证了通过前述教学突发事件等进行德育的可能与必要。

4.4.1 耐心疏导:劝慰学生理性对待比赛胜负

正因遭遇的偶然性,才体现了前述危机、课堂突发事件等情况的重要德育价值,“既然遭遇是无法预料所以对它是无法预先规划的,因此教育者关键要做的是为学生对付遭遇做好心理准备”[35]。这一情况经常发生在篮球、排球、足球等球类课程的教学比赛中,学生需要根据己方与对方场上情况及时做出技战术决定或调整,这本身便体现了应对偶然或突发事件的能力。例如,在一次足球课教学比赛中,实力明显较高的一方遭遇失败,并遭到赢方同学的嘲讽,出现了相互抱怨、相互指责等负面情绪。此时,笔者利用这一遭遇对双方同学进行德育,将球场上的胜败与人生的起伏联系起来,使学生意识到应以胜不骄败不馁、永不服输的精神品质面对人生中的突发事件,通过疏导提升学生应对突发事件的能力。可以说,博尔诺夫非连续性教育思想中有关遭遇的认识为如何处理学生在生活与学习中遭遇的不可预知事件提供了相应的理论依据,更重要的是,其在体育实践类课程、学生的人生观、德育之间建立了有效融通的桥梁。

4.4.2 构建“由事实判断向价值判断升华”的道德判断机制

在体育实践类课程教学过程中,学生必然会产生诸多情感体验,表现出各异的情绪反应,而这种情感体验或情绪反应在学生进行道德判断时扮演着重要的角色。对此,一种观点认为,“情绪‘伴随’于道德判断过程,(但)并不说明情绪反应就直接构成了道德判断”[10];另一种观点则认为,“学校德育要认识到情感在道德判断中的决定性作用,只有形成了正确的道德判断才有正确的道德行为”[30]。2种观点虽不尽相同,但都表明情感或情绪反应在学生进行道德判断时起到重要作用。学生在体育实践类课程教学过程中因突发事件而引发的情绪反应体现了其对事实本身的判断,如表现好坏、输赢等。教师应抓住这类契机,通过学生的情感体验或情绪反应,及时将这些事实判断与正确的输赢观、对待人生起伏的态度等建立联系,在对学生进行心理疏导的同时引导其建立正确的价值判断,并使其将这些价值判断与自己的人生道路相联系,进而形成正确的道德判断,即所谓“道德判断并不对情感做评价,它评价的对象是行为背后的品格或道德人格”[30]。

5. 结束语:体育实践类课程的德育需由自发走向自觉

新时代,“立德树人”成为我国教育的根本任务。“立什么德—各门课程德育元素的挖掘与整理”以及“如何立德—各门课程的德育途径”等成为亟待解决的问题,体育实践类课程亦是如此。一直以来,人们自发地认为:体育实践类课程由于其实践体验性特点本身便具有德育的功能与价值,而这些德育价值会随着学生的参与而自动内化;一些社会突发事件或自然灾害事件与体育实践类课程无关,没必要将其纳入课堂教学内容,成为德育的重要内容。然而,博尔诺夫的非连续性教育思想让我们意识到:一方面,人之内心深处的道德意识需要被“唤醒”,体育实践类课程的德育价值同样需要教师不断自觉地加以“唤醒”,加深学生的道德认知,进而达到道德内化;另一方面,学生学习、生活过程中充斥着大量的“危机”“遭遇”等非连续性事件,体育实践类课程德育价值的实现需要以学生的社会生活为主线,进行突破学校体育学科界限的德育整合[22]。因此,体育实践类课程需要自觉地保持课程的开放性,积极开发、筛选学生遭遇的与课程德育价值相一致的事件,作为课程德育的重要内容。此外,道德自觉不会仅因道德体验的存在而自然内化为学生的道德认知和道德行为,因此,体育实践类课程的德育还应实现“实践自觉”,教师需要主动探索体育实践类课程的德育途径及其有效性。

-

表 1 体育课程或教学德育内容相关研究观点

Table 1 Research views on moral education in physical education teaching

作者(发表年份) 观点 冯悦民等[15](1997) 爱国主义、集体主义、世界观、人生观、价值观、社会公德、组织纪律、体育道德教育等 罗智梅[16]

(2002)培养热爱社会主义祖国和为实现“四化”建设服务的情感和意识;培养团结友爱、互助合作和集体主义;培养高度的组织性和纪律性;培养勇敢顽强、机智果断、吃苦耐劳等优良意志品质;培养热爱劳动、爱护公共财物的思想 孙辉[17]

(2016)体育思想、体育精神、体育文化、体育意志、体育规则、体育运动 彭蕾[18]

(2016)爱国主义教育和民族精神教育、法制意识和规则意识、意志品质和进取精神、集体主义和合作意识、审美意识和健全人格 张伟等[12]

(2018)学校体育中的一般德育内容:思想教育、理想教育、法治教育、政治教育、道德教育、非智力因素教育、社会适应能力培养等。

体育教学中的隐性德育功能:价值导向与激励功能、陶冶熏陶功能、行为规范与道德自律功能表 2 基于教师职业道德的课堂常规与奖惩办法

Table 2 Classroom rules and reward and punishment methods based on teachers' professional ethics

常规指向 常规倡导内容 奖惩措施 规则意识 听到哨声后及时停止活动或集合 5 s无故未达到要求者平时分减2分 游戏或比赛中遵守游戏或比赛规则,主动申告自己的犯规行为 根据游戏规则判罚 尊重意识 不说脏话 违规者平时分减5分/次 不谩骂、不嘲笑同伴或他人 违规者平时分减5分/次 责任意识 主动收集器材 遵守者平时分加2分/次 主动捡回被踢到远处的足球 违规者平时分减2分/次 主动带走垃圾 遵守者平时分加2分/次 关爱团结意识 主动询问倒地同学情况,并主动拉起倒地同学 遵守者平时分加2分/次 不指责、不抱怨同伴 违规者平时分减2分/次 问题解决意识 小组合作中积极出谋划策 遵守者平时分加2分/次 竞争意识 游戏或比赛中积极参与,努力争胜,不懈怠 违规者平时分减2分/次 -

[1] 教育部关于印发《高等学校体育工作基本标准》的通知[EB/OL]. [2021-02-01]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_938/s3273/201406/t20140612_171180.html [2] 教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL]. [2021-02-01]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html [3] 郑杭生.促进中国社会学的“理论自觉”:我们需要什么样的中国社会学?[J]. 江苏社会科学,2009(5):1-7 doi: 10.3969/j.issn.1003-8671.2009.05.001 [4] 侯利文,曹国慧,徐永祥.关于学术话语权建设的若干问题:兼谈社会学“实践自觉”的可能[J]. 学习与实践,2017(12):82-89 [5] 赫尔巴特. 普通教育学[M]. 李其龙, 译. 北京: 人民教育出版社, 2015: 6 [6] 赵厚勰, 李贤智. 外国教育史教程[M]. 2版. 武汉: 华中科技大学出版社, 2018: 154 [7] 张焕庭. 西方资产阶级教育论著选[M]. 北京: 人民教育出版社, 1979: 259-260 [8] 孟万金.具身德育:背景、内涵、创新:一论新时代具身德育[J]. 中国特殊教育,2017(11):69-73 doi: 10.3969/j.issn.1007-3728.2017.11.013 [9] 江小春.简论体育的“具身德育”功能[J]. 中国特殊教育,2017(8):93-96 doi: 10.3969/j.issn.1007-3728.2017.08.023 [10] 肖前国,朱毅,何华敏.道德直觉分析:内涵、形成机制与加工判断机制[J]. 心理科学,2014,37(6):1473-1477 [11] 马国新. 为何而教[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2015: 143 [12] 张伟, 孙哲. 体育教学功能解析与实现途径研究[M]. 北京: 中国商业出版社, 2018: 110-113 [13] 徐继存.论课程责任及其履行[J]. 课程·教材·教法,2018,38(3):37-43,111 [14] 李储涛.身体德育:学校体育的德育起点[J]. 上海体育学院学报,2012,36(6):72-75 doi: 10.3969/j.issn.1000-5498.2012.06.016 [15] 冯悦民,江翠萍.体育教学中德育教育的内容、途径、方法[J]. 上海体育学院学报,1997,21(1):90-91,94 [16] 罗智梅.浅谈体育教学中的德育[J]. 中南民族学院学报(人文社会科学版),2002(S1):139-140 [17] 孙辉.中学体育进行德育渗透的教学方法研究[J]. 中国校外教育,2016(33):178-179 [18] 彭蕾.学校体育德育功能的实现[J]. 教学与管理,2016(21):40-42 [19] 谭泽中, 苏一凡. 贯彻十七届四中全会精神 推进高校党的基层组织建设[M]. 广州: 华南理工大学出版社, 2010: 534 [20] 黄向阳.德育内容分类框架:兼析我国公德教育的困境[J]. 全球教育展望,2008,37(9):48-52 [21] 魏贤超. 德育课程论[M]. 哈尔滨: 黑龙江教育出版社, 2004: 248 [22] 卢伯春.“多维整合”:学校体育中德育的新走向[J]. 南京体育学院学报(社会科学版),2015,29(5):95-99 [23] 冯文全,高静.论非连续性教育思想与学校德育创新:兼论中国传统蒙学中的非连续性教育思想[J]. 教育研究,2016,37(8):23-32 [24] 博尔诺夫. 教育人类学[M]. 李其龙, 译. 上海: 华东师范大学出版社, 1999 [25] 冯跃,刘谦.非连续性教育的人类学评析[J]. 教育研究,2014,35(1):35-40 [26] 李其龙.博尔诺夫的教育人类学思想述评[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),1996,14(2):30-39 [27] 刘济良,杨新颖.论非连续性教育思想对我国道德教育的启示:与道德发展阶段理论相比较[J]. 中国教育学刊,2006(4):23-26 [28] 冯克诚. 教育与教育学文论选读[M]. 北京: 人民武警出版社, 2010: 137 [29] 鲁洁.边缘化 外在化 知识化:道德教育的现代综合症[J]. 教育研究,2005,26(12):11-14,42 [30] 印苏.亲社会行为的发生机制及德育启示:基于休谟的同情理论[J]. 中国德育,2020,15(8):22-25 [31] 朱雁.博尔诺夫非连续性教育思想及其启示[J]. 学校党建与思想教育,2016(18):94-96 doi: 10.3969/j.issn.1007-5968.2016.18.038 [32] 粟景妆.斯普朗格:德国现代教育体系的开创者[J]. 教育与职业,2013(19):111-112 doi: 10.3969/j.issn.1004-3985.2013.19.049 [33] 向华.博尔诺夫“非连续性”教育思想解析[J]. 教学与管理,2018(15):4-6 [34] 刘任丰,杜时忠.非连续性教育思想及其对德育的启示[J]. 思想·理论·教育,2006(Z2):12-16 [35] 李宝石.博尔诺夫遭遇教育思想及其对德育的启示[J]. 现代教育科学,2010(10):45-47 -

期刊类型引用(20)

1. 李伟,林伟华,宋炽彬. 提质增效:群体心理视域下体育课程思政方法研究. 红河学院学报. 2025(01): 80-85 .  百度学术

百度学术

2. 苏佩尧,郭静虹,陈凤斌. 高校实践类课程与思政教育融合建构. 实验室科学. 2025(01): 175-180 .  百度学术

百度学术

3. 李吉海,臧留鸿. 文化润疆视域下体育教师教学素质持续培养研究. 田径. 2024(05): 29-31 .  百度学术

百度学术

4. 周生旺,程传银. 论学校体育德育中的具身学习. 武汉体育学院学报. 2024(07): 78-86 .  百度学术

百度学术

5. 程传银,魏源. 高校体育课程思政元素的萃取解析及应用策略. 南京体育学院学报. 2024(08): 1-8+87 .  百度学术

百度学术

6. 徐家林,闫松,焦陈旺. 体育课程思政采用体验式教学方式的合法逻辑与教学反思. 吉林体育学院学报. 2024(05): 69-77 .  百度学术

百度学术

7. 刘兵,肖巧俐. 新时期体育课程思政的目标定位、问题阐释与实施路径. 上海体育大学学报. 2024(11): 23-31+68 .  本站查看

本站查看

8. 李明. 科尔伯格德育理论对高校体育课程道德教育的启示. 当代体育科技. 2023(05): 191-194 .  百度学术

百度学术

9. 胡永红,胡秋兰,吴邵兰. 基于本体论、认识论和方法论的专业思政建设——以体育教育专业为例. 韶关学院学报. 2023(05): 101-108 .  百度学术

百度学术

10. 侯淑峰,刘江涛. 高中体育课内外一体化教学实践. 中国体育教练员. 2023(02): 78-80 .  百度学术

百度学术

11. 王小安,吴欣,卢大学,吴炎. 思想政治教育元素融入高校公共体育教学的价值阐释与路径创新. 武汉体育学院学报. 2023(07): 95-100 .  百度学术

百度学术

12. 程俊彰,文陵桃. 师范专业认证背景下体育教育专业实践教学体系构建研究. 冰雪体育创新研究. 2023(13): 157-160 .  百度学术

百度学术

13. 蒋依洁,孙敏,谭恺. 理析体育道德取向特征助力课程思政精准滴灌. 当代体育科技. 2023(26): 144-147 .  百度学术

百度学术

14. 王进成,王瑞珍. 提高初中体育教学质量的对策研究. 体育视野. 2023(16): 63-65 .  百度学术

百度学术

15. 刘昌昊. 高校体育课程思政建设的现实困境与突破路径研究. 体育视野. 2023(18): 53-55 .  百度学术

百度学术

16. 崔伟. 以体育德:新时代高校落实立德树人根本任务的新探索. 体育教育学刊. 2023(05): 18-24 .  百度学术

百度学术

17. 董晨曦,滕育松. 核心素养视域下体育课程一体化新样态及推进理路. 运动精品. 2023(08): 11-14 .  百度学术

百度学术

18. 杨震. 体育课程思政的概念演变、建设价值、发展趋势研究. 北京体育大学学报. 2023(08): 12-23 .  百度学术

百度学术

19. 赵富学,赵鹏. 高校体育课程思政建设的组织协同与深度推进研究. 南京体育学院学报. 2022(09): 1-7+87 .  百度学术

百度学术

20. 赵富学,彭小伟. 体育课程思政建设的思维向度转换与推进理路生成. 上海体育学院学报. 2022(11): 1-8+18 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(7)

下载:

下载: