Sport Industry in the Age of Scenario

-

摘要: 随着信息技术、移动互联网与生产生活的深度融合,当代体育呈现仪式化、社交化、分众化、碎片化、娱乐化和“受虐”化的新特征,个人按照自己的需求和偏好定义体育,体育正加速进入场景化新时代。当前新冠肺炎疫情叠加体育产业的行业痛点,使我国体育消费和体育产业运行呈现新变化、新趋势。阐述场景体育的内在逻辑、含义和维度,揭示当前我国体育产业发展中的行业痛点,提出场景时代体育产业的经营之道:让艺术“织补”运动场景,让消费者自带流量助力营销,多业态融合、多场景叠加,大力发展数字体育经济。Abstract: With the deep integration of information technology and mobile internet, modern sports are showing new features of ritualization, socialization, demassification, fragmentation, entertainment and "masochism". Everyone can define sports according to their own needs and preferences, and sports are accelerating into a new era of scenario. At present, the COVID-19 plus the problems of sports industry makes new changes and trends in consumption and operation. The internal logic, connotation and dimension of sport scenario are focused on, and the five major problems of Chinese sports industry are revealed. The management strategy of this field is put forward: taking art as complementary part of sport scenario, consumers' built-in flow to promote marketing, and multiple forms and scenarios to develop digital sport economy.

-

Keywords:

- sports industry /

- age of scenario /

- sport scenario /

- sports consumption /

- COVID-19 /

- digital sport economy

-

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情让全球体育在不同程度上出现了“社交性死亡”。奥运会延期、品牌赛事被取消、联赛停摆、中小体育企业倒闭、体育彩票销量下滑、赞助商续约成本提高、赛事版权销售困难、球员降薪等现象出现,全球体育产业遭受前所未有的重创。与此同时,线上健身、体感游戏、家庭体育、体育视频创作、户外运动、电子看台、智慧场馆、家用和户外健身装备等新产品、新业态、新场景却迎来大爆发,体育产业正在步入一个场景化的新时代。

1. 人是体育的尺度:场景体育的内在逻辑

当现代奥林匹克之父法国人皮埃尔·德·顾拜旦用生活哲学解释现代奥林匹克运动的内涵时,他意识到体育运动可能会成为未来社会的新“宗教”。回溯过去200多年的人类社会,体育运动对社会公共生活和个体健康生活的渗透、浸润无疑是最显著、最持续的。政治家在竞选中用体育术语亲近选民、争取选票,社会学家、经济学家用体育术语“推销”改革主张,教师、家长用体育术语教化、启迪孩子,体育在现代社会的“在场”也具有了一定的“宗教”意义。

既然体育在当代社会像“宗教”一样存在,那么传播“教义”的“教堂”和“庙宇”自然就少不了,而这些“教堂”和“庙宇”就是遍布全球的越来越多的体育场所,大大小小、林林总总,既有像梵蒂冈、耶路撒冷一样的“圣地”,如奥运会举办城市留下的奥林匹克公园、奥林匹克体育城,单项世界顶级赛事举办地温布尔登、罗兰·加洛斯、圣安德鲁斯、奥古斯塔等,也有分布在城市各个街区的职业俱乐部、商业健身会所、运动邻里之家,以及交织在自然山水之间的运动休闲驿站、户外运动营地、运动度假圣地。每4年,人们在奥运会和足球世界杯赛的举办城市“朝圣”;每周,人们在自己喜爱的球队的主场“礼拜”;每天,人们在健身俱乐部和社区运动中心“叩拜”,上至社会名流、下至普罗大众,无不在身体和精神的律动中虔诚地体验着体育的“教义”。

体育“宗教”在现代社会的“布道”过程中充满仪式感的符号驱动。当下,对千千万万热爱马拉松和路跑的跑者而言,如果不戴一块可以配速的腕表、不配上有线或无线耳机,就会觉得不自在。在美国国家橄榄球联盟(NFL)的“超级碗”、美国职业篮球联赛(NBA)的全明星赛上,声光电舞台艺术的炫酷呈现、格莱美获奖歌手和说唱明星的助演、全美各路跨界明星的现场助阵也是不可或缺的。当代体育已是高度仪式化的体育,其符号意义和表征作用更显著。

与体育仪式化伴生的是体育社交化。在当下的体育世界里,无论是运动参与,还是竞技观赏,都不再是单纯的健身和娱乐,而是与社交深度黏合的社群游戏。风靡大江南北的广场舞是大妈们共同打造的社交平台,排遣寂寞,交流家常里短,才是她们不惜与年轻人们争抢篮球场的真正动因。在都市霓虹映衬下的健身俱乐部中,俊男靓女挥汗如雨,男士尽显健硕、女士尽显柔美,他们并非只为减肥塑形,拓展社交圈、寻觅意中人才是很多人的真正目的。活跃在北京、上海、广州的“绿衫军”(北京国安队球迷)、“蓝衫军”(上海申花队球迷)、“红衫军”(广州恒大队球迷)每个周末在球队主场齐声高歌、助威呐喊,“铁粉”和拥趸们观赏比赛的初始动因早已被社群认同、社群展示、社群意志消解。

体育社交、运动结群之所以能在全球范围内流行,背后的动因是体育寓教于乐价值的彰显。一方面,体育娱乐化大行其道,体育呈现的各个片段都在进行娱乐化剪辑、包装与重塑,如广场舞对广播操的解构,彩跑、“光猪跑”对越野跑的重塑,唱片骑师(DJ)对传统播报员的颠覆,以及全媒体体育展示技术在各类赛场的普遍应用,“不娱乐,无体育”已成为经营体育的首要法则。在以往NBA赛事中场休息时,球队会让专业的啦啦队领着观众欢呼,现在更多的是用摄像机在观众中找亮点,让观众对战、“互嗨”,目的就是让观众有更好的娱乐体验。正如美国职业球队的经理人常说的那样,“我们不能承诺让你看到一场胜利的比赛,但我们能保证让你享受一个美妙的夜晚”。另一方面,体育的教化功能也在不断强化。以人为本,以育为要,依托身体进行教育是体育的基本含义,然而近现代以来,越来越强的竞技功利主义遮蔽了体育的本真。随着体育从精英走向大众、从观赏与评论转向生活化参与,体育的育人功能也在快速回归。现在越来越多的家长送子女上各式各样的体育培训班,除了期望子女增强体质、学一点运动技能之外,更看重通过身体训练让子女知礼仪、懂规矩、磨意志、健全和完善人格。过去是奥运冠军、体育名人办的培训班受欢迎,现在是北京大学、清华大学毕业生办的体育培训机构更火爆。过去只有少数机构将户外拓展纳入员工培训计划,现在只要有一定规模和影响力的机构都会定期组织员工开展户外拓展等系列体育活动,其追求的也是体育活动对团队建设和企业文化建设的作用。过去只有像王石、毛大庆那样的少数企业家尝试极限运动,现在成千上万的企业高管,MBA、EMBA学员涌向旷野荒漠,参与半程和全程马拉松赛、24 h徒步行走、百公里戈壁和冰湖穿越等。这群在普通人眼里的“受虐狂”,在“受虐”时不仅是为了“去油腻”,更是为了认识自我、挑战自我,获得更强大的心性力量。寓教于乐、寓教于“虐”,让当代体育的人文旗帜高扬,体育的教化和育人功能回归。

观察和体味当代体育的变化,还有一个现象值得关注,即体育大众化是以体育分众化、碎片化来开疆扩土、多维再现的。在工业革命之前,全球体育都是贵族化存在的,是上层社会独有的标签。在工业革命之后,特别是第二次世界大战结束以来,中产阶级迅速崛起,大众体育席卷全球。过去只有社会上层人士才有时间和金钱享受的运动休闲,被热衷地位消费、符号消费、炫耀消费的中产阶级“攻城略地”,实现消费平权。同时,中产阶级具有的消费前卫、生活时尚的阶层品质,又驱使他们创造出更多、更具阶层特点的新兴运动休闲项目,使体育大众化在形式和内容上都有了大幅拓展。

21世纪以降,经济全球化下的边际效益递减以及由此带来的地缘纷争不断、贫富差距扩大,使全球中产阶级规模缩减,越来越多的“橄榄型”社会降解为“M型”社会,阶层间的体育分化日益显现。富人们依旧酷爱游艇、帆船、高尔夫球、滑雪;中产阶级虽然也能偶尔参与以上项目,但大多数人还是在网球场上炫技,在跑步机上飞奔,在瑜伽垫上拉伸,当然也不忘顺便把跑步包装为时尚潮流;中下阶层的普罗大众在广场上跳舞,在公园里健步,在绿道上骑行,在社区运动中心打球、游泳。体育在整体上的大众化与在阶层间的分众化并行,运动选择与运动参与重新成为区分社会阶层的标签。

体育在阶层间的分野也带来呈现方式的碎片化。在移动互联网时代,在“小屏”替代“大屏”、自媒体替代“官媒体”的时代,微博、微信、短视频、H5等几乎对所有信息都在做肆意裁减。体育分众化让体育在各自阶层的区隔中做进一步的细化分拣和趣味凝练,当代体育碎片化现象就难以避免。

这是一个由所有人的小时代拼接和汇聚而成的大时代。爱足球的人可能不爱篮球,打网球的人可能瞧不起打羽毛球的人,参与户外运动的人可能不屑跳操减肥的人,打球、跳操、跑步的人可能又一起“狂喷”打高尔夫球的人,但这一切又不妨碍大家都自诩为“体育粉”和“运动迷”。

体育正在变化,变得让参与者、运营者、管理者都觉得有些无所适从。其实,体育没变,变的是人,以及人对体育的情感、志趣和价值追求,每个人都在按自己的需求和偏好定义体育。古希腊哲学家普罗泰戈拉说“人是万物的尺度”,今天这一逻辑延伸到体育领域变成了“人是体育的尺度”。

在很多时候,人们喜欢的并不是体育本身,而是体育所创设的场景,以及在场景中浸润的情感和意志、投射的人格和品味。未来,体育不再以场地为标志,甚至也不以开展的项目定义,而是由一个又一个鲜活的运动场景定义。体育将正式进入场景时代。

2. 体育场景的含义和维度

场景是生活片断,按生活逻辑创设、编排、铺陈和演绎[1-3]。体育场景是体育生活的片断,同样按运动生活的逻辑构造和呈现。原先体育场景主要指场地和场所,是线下运动生活的标志,现在手机、Wi-Fi、传感器、实时定位、语言图像识别等移动互联网技术的应用使体育场景增加了线上的交互,更添一层增强现实的意义。体育场景也由此变得更加多维、立体,更具温度、情怀。

时下,法国人对巴黎街区篮球场所做的艺术改造、艺术化呈现“吸粉”无数。北欧人把平面的田径场改造成立体的户外运动主题公园,把乡野和山峰植入城市社区,让户外运动迷们欣喜若狂。美国人对体育场馆做智慧化升级,在每排座椅下装Wi-Fi,让每位观众都能畅快分享。全球的职业体育组织都在推出自己专属的App,建立基于移动端的社交互动平台,为“粉丝”提供包括订票,交通导航,停车和引座,预订食品饮料,实时查询球员的统计数据,上传文字、图片、视频,与球队经理、教练员、球员互动交流等多项周到服务。同时,运动领域的人机大战、电子竞技闯关奥运会和亚运会、人工智能辅助训练、大数据选材和战术设计、可穿戴装备的大量应用、国内外网络社交媒体中活跃的数以千万计的体育社群等了让全球体育呈现持续高速“刷屏”的状态。

过去体育明星们在运动场上用竞技表现“圈粉”,现在他们还不得不在微信、Twitter、Facebook和Instagram上通过与体育迷们互动、卖萌“圈粉”;过去买运动鞋服、装备主要看品牌、价格,现在却更留意消费者评价和朋友圈推介;过去选择参与运动项目主要基于兴趣,现在则更在意与谁为伍、能进入什么样的社群、形成怎样的身份认同和文化表达。这些差异说明,在移动互联网时代,全球的体育图景和人类的运动生活都在按照人性投射于运动情景而创设的新场景进行改造、重塑和创造。

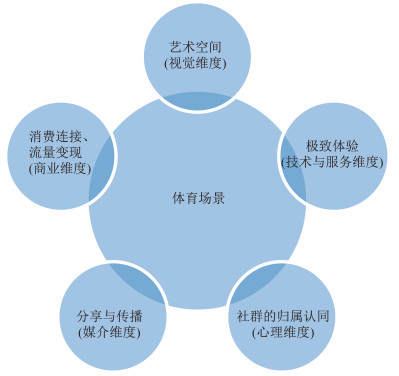

从理论上讲,所谓的体育场景并非物理空间的运动场所,而是从消费者视角重新定义的运动场域,是灵动的艺术空间,是基于移动数字技术的交互娱乐平台,是运动社群亚文化认同与表达、分享与交流的媒介,是产品的调性、服务的品质,是运动消费情境下多业态内生耦合的商业模式。其至少包含以下5个维度(图 1):①视觉维度。具有艺术审美价值的运动空间能成为吸引消费者打卡的网红之地。②技术与服务维度。与现代移动互联网软硬件技术深度融合能成为给消费者带来极致体验的服务场域。③媒介维度。满足消费者即时分享与传播的需求。④心理维度。形成亚文化社群,并持续激活和维护。⑤商业维度。整合运动前后的消费连接,带动运动场域的流量变现。

3. 当下体育产业发展中的行业痛点

人世间但凡美好诱人之事物,追求起来都不那么容易。今天对众多带着理想、情怀、梦想与希望投资体育产业的“追梦人”而言,这种感受更加强烈。这是因为他们带着资金和团队进入这片“蓝海”后却发现,依靠“旧罗盘”(既有的经验和模式)找不到“新航线”。

通过体育产业赚钱太难、太慢,这是当下众多投资人的共同感受。一个为消费者提供欢娱的产业为什么反过来让投资人难得欢娱呢?其中的原委是这一产业面临着具有共性的痛点。“痛则不通,通则不痛”,化解当前体育产业发展中的痛点,前提是要找到产业机体的“不通”之处。

3.1 痛点一:投资人和体育人的理念不同

作为社会文化活动,体育在我国长期被视为上层建筑。虽然改革开放之后,经营体育的概念逐渐被接受,但为国争光始终是最高使命。经营体育的目的是筹集事业发展经费,弥补财政投入不足。事业是公共产品,产业是私人产品,事业讲求公平公正,产业追求效率效益。所以,当你以赞助者的身份出现时,你的赞助和捐赠能改善体育人的待遇,成为对运动员的奖励,即使你让体育人给你“捧捧场”,让体育明星给你“站站台”,大家也乐意配合。然而,一旦你要根据消费者的需求把体育资源变为体育产品卖给有支付能力的消费者,还要从中赚钱,你就可能麻烦不断,因为体育人心中无比强大的“争光情结”和“事业定位”会让你的所思所想、所作所为变得不和谐,甚至充满敌意。随之你在他们心中也就从一位“天使”沦为“异教徒”,即使不至于被推上“绞刑架”,但被“驱逐”也在所难免。职业足球联赛中出现的“G7革命”、中国男子篮球职业联赛(CBA)中出现的俱乐部投资人自创联盟立即遭到“封杀”都证明这样的事绝非戏言。这就是当下体育产业投资和经营者面临的一个普遍的行业痛点,投资人和体育人的理念不同——你说产业,他说事业。

3.2 痛点二:尚未聚焦行业特点申请支持政策

体育产业是一个具有极强外部正溢出效应的行业,既能给政府财政增收,又能给政府财政减支。一方面,体育产业在健康促进、健康维护方面的功用能有效降低国民的医疗支出,进而降低财政在医保项下的支出;另一方面,作为一个优质的内容产业,体育产业与相关产业融合发展的空间大、契合度高,能有效促进文化、教育、旅游、康养等相关产业的消费升级与市场拓展,自身产业发展与促进相关产业发展的财政增收效应也十分显著。对于这样的产业,政府给予促进发展的支持政策本是理所应当的,但现实是,政府给予这项产业的大多是理论上的“支持引导性”政策,不仅支持政策的力度明显小于文化、旅游等相关行业,而且已经给予的政策在执行中也难以“落地”。体育产业用地难、融资难、能源价格高的问题依然十分突出。

究其因,体育产业主管部门向中央政府申请支持政策时,未根据体育产业的行业特点聚焦发力,目前仍是一般性地强调体育产业是新经济增长点,能创造新的GDP。事实上,体育产业创造新增GDP的能力与相关产业相比并不占优势,也难以产生“巨无霸”“独角兽”类的企业,仅凭现在刚刚过万亿元的增加值向中央政府申请支持政策尤其是税收优惠政策是很难获批的。

政府决定是否给予某个行业支持政策,主要看其在解决政府关注的重大问题方面能发挥多大的作用。在当前以及今后相当长的一段时间内,稳就业、保增长都是各级政府持续关注的重大问题。随着发展方式转变、经济结构调整,特别是以人工智能为代表的新技术对一般工作岗位的加速替代,稳就业必将成为未来我国经济社会发展中的首要问题,而体育产业在稳就业、增就业方面潜力大、作用强。

欧美国家重视体育产业,政府期待和政策焦点均在促进就业。2004年,欧盟体育产业就业人数已达1 500万人,占欧盟总就业人数的5.4%[4]。2012年,在欧盟国家中:德国体育相关行业就业人数为176万人,占国家总就业人数的4.6%;英国体育相关行业就业人数为106万人,占国家总就业人数的3.75%;在冰雪产业较为发达的奥地利,体育相关行业就业人数为22.6万人,占国家总就业人数的5.63%[5]。2017年,美国户外运动休闲产业吸纳760万人就业[6],高尔夫产业吸纳198万人就业[7]。对于NBA因劳资纠纷出现的“停摆”,最先站出来反对的是各州州长,因为围绕NBA的产业链同样面临“停摆”。

国家统计局公布数据显示,截至2018年末,我国共有体育产业从业人员443.9万人(不包括个体户从业人数)[8],占当年国民经济就业人数的0.57%(全国当年就业总人数为77 586万人),与欧美国家仍有不小差距。但近年来我国体育产业从业人数的增速较快,潜力巨大,特别是篮球、足球、羽毛球等运动项目吸纳就业能力较强。另外,还出现了一批诸如马拉松、跆拳道、空手道等“小项目、大产业、强就业”的“后起之秀”。据中国田径协会统计,马拉松及相关运动直接从业人口数为72万人,间接从业人口数为200万人[9]。体育产业是促进健康生活方式的产业,产业结构以覆盖全社会的网状中小体育企业为支撑,这样的行业特点使得体育产业在促进社会就业方面大有可为。

3.3 痛点三:运动消费场所缺乏适应消费需求的改造

将体育馆、训练房划分为若干块羽毛球场地“搞出租”,租赁一个篮球场、足球场“搞培训”,在地下或半地下空间内“搞健身”是当下流行的体育经营场景。将过去用于运动员训练、比赛的场馆直接搬到消费者面前,让他们掏钱来“苦其心智,劳其筋骨”,同时还奢望他们把这样场景下的消费变成“高频”“刚需”,那就太低估消费者的智商了。

体育消费是功能性消费、符号性消费和地位性消费的混合品。人们进行体育消费不仅追求健身、学技、观赏等功能性价值,还追求消费本身所彰显的符号和地位价值。因此,现代运动场所都无一例外地成为了互动娱乐的社交空间,需要亚文化表达,以及随时随地分享与传播的技术条件。作为消费空间的运动场所应根据社交空间的新特质进行改造升级,既需要凸显亚文化品位,展现有“调性”的艺术空间,支持即时分享和传播的移动互联网接入,还需要提供朋友、家人聚会的柔性空间,以及配套商业的运营。当消费者把运动场所当作社交俱乐部时,依旧只是单纯地提供一个训练房、健身馆,让消费者锻炼后回家,消费者一定会弃之而去。

本来根据消费者需求变化做动态调整是所有开展商业运营的体育场所都必须遵循的规律,而现在我们仍仅靠运动催生的荷尔蒙、多巴胺来“留客”,尽管肌肉记忆会帮我们留下一部分“铁粉”,但要获利且持续经营就很难实现。目前,相当一部分运动消费场所缺乏适应消费需求的改造是行业经营中带有普遍性的痛点。

3.4 痛点四:消费连接不畅,变现渠道单一

人在运动时是无法直接消费的。例如,当你在跑步、骑行、打球时就不可能喝咖啡、吃三明治,除了能匆匆忙忙地喝口水外,什么也干不了。因此,在本质上体育商业是运动场景下的运动前、运动中、运动后的消费串联与营销整合。从利润贡献的角度看,运动场景下的消费也存在一个“微笑曲线”,运动本身或运动中的消费是一次性购买的门票或交付的培训费,基本只能覆盖成本或略有盈利,而运动前和运动后的增值服务才是真正的利润点。实际上,运动本身是一个自主自愿的“受虐”过程,“受虐”前的安抚和“受虐”后的犒赏才是最佳的“掘金点”。倘若只靠运动本身赚钱,缺乏必要的运动场景的消费连接和增值服务,则变现渠道单一,投资回报率较低。

现代人或许是有史以来最“矫情”的一代,他们一方面要展现自己甘于受苦、勇于“自虐”,另一方面在自愿“受虐”后又急于补偿和安慰自己。“受虐”只是为补偿和安慰自己找一个借口。由此“受虐”也就成了“开味酒”“下酒菜”,目的是更好地享受随后的美酒佳肴。既然现代人热衷于通过体育来“受虐”,那么经营体育的人就不仅要让他们“虐”得狂野、“虐”得奔放,还要做好“虐”前的安抚和“虐”后的犒赏,提供基于人性的周到服务。这才是参悟人性的体育经营之道。可惜的是,现在很多人还在就体育“卖”体育,不懂现代体育的生活隐喻和消费者心中无法言说的内在需求,明明是守着一门“好生意”,却交不出一册“好账本”。

3.5 痛点五:构成商业模式的要素不全

对于当代人而言,运动已经从过去业余文化生活的点缀变为今天日常生活的“刚需”。过去的消费排序是吃喝玩乐,吃饱喝足后还有点消费余力,再用于玩乐;今天还是吃喝玩乐,但消费的次序变了,变成玩乐吃喝。时下越来越多的人晚上吃不吃、吃多少是由今天是否打了一场球、走了1万步、跑了10 km来决定的,运动不仅成了“刚需”,甚至成了比吃喝更重要的“刚需”。

运动之所以对消费者产生“魔力”,除了健康第一的理念深入人心外,更因源于运动内在的成瘾机制。一种是精神成瘾、心智依赖,如“绿色鸦片”高尔夫球、“白色鸦片”滑雪、“蓝色鸦片”帆船,一旦参与便欲罢不能;另一种是生理成瘾,由激素和多巴胺驱动,如越野跑、马拉松、自行车骑行和众多球类运动项目,一旦停练身体会产生反应。正是运动对现代人产生的生理和心理的双重吸附力,使得经营运动的体育产业成为带人流能力强、对消费者黏性大的优质内容产业。但问题恰恰在于,运动时无法消费,运动所带流量的更大的商业价值必须通过与其他相关业态的配套和整合运营才能实现,即仅靠运动自身的流量变现建构的商业模式存在盈利点单一、难以取得最大化收益的问题。在现实中经常会看到,体育企业搞的活动很热闹,但获利的是活动举办地周边的其他商家。因此,对投资人和企业家而言,正确的体育商业模式是建构运动带流量、配套商业吸附流量二次变现的复合运营构架。售卖的不仅是运动产品,更是其带来的衍生价值,甚至可以让运动产品免费,对衍生产品加价收费。

当下,在城市运营体育产业项目必须做到“体教文旅商”融合发展,若在山野乡间运营体育特色小镇或运动休闲综合体,则必须再加上农、林、水利等相关业态,目的就是弥补体育自身商业模式要素不全的缺陷。遗憾的是,今天大多数体育产业经营者仅凭自己在运动领域的一技之长在创业,仅凭自己对运动的情怀在坚守。殊不知,在商必须“研商”,不能根据体育消费的特点和运动产业的特性精研、创新商业模式,就不可能让情怀真正落地,更不可能实现所设定的商业梦想。

4. 场景时代体育产业的经营之道

4.1 让艺术“织补”运动场景

英国著名作家王尔德说,“生活的奥妙存在于艺术之中”,其实,运动的魅力也深藏于艺术之中。艺术的使命不仅在于传达美,同样也在于击碎一切平淡无奇的陈腐之物[10]。运动的过程是追求美、创造美的过程,消费者在运动场所进行运动消费,同样是欣赏美、体验美、创造美的过程。今天,任何业态的体育产业经营者都必须首先学会运用舞台艺术、视觉艺术、行为艺术、园林和建筑设计艺术等对经营场域进行艺术化“织补”,使经营空间具有审美价值,服务流程浸润人文关怀,成为消费者认可的网红打卡地,以及能让消费者进行行为艺术创作的舞台和空间。让艺术“织补”运动场景,让运动消费成为发现美、体验美、创造美的行为和过程,是开启场景时代体育产业经营的关键之道。

4.2 让消费者自带流量助力营销

传统的体育营销是在报纸、电台、电视台售买广告时段,通过媒体的传播力促销产品,提升企业和品牌的影响力。在移动互联网时代,流媒体、自媒体快速抢占传统媒体的生存空间,过去惯常的体育营销方式不仅成本高,而且效果差,正在被越来越多的体育企业弃用。今天,产品即场景,服务即场景。体育营销的正确方式是:首先,要关注创意场景的打造,使商业空间成为能激发消费者主动分享、传播的炫耀之境,使消费者步入经营场所时,第一件事是拿起手机拍照或制作短视频,即刻分享给家人和朋友;其次,要善于把流量变为“留量”,引导和激励消费者形成有态度的亚文化社群,营造独具魅力的文化场域,帮助他们共同完成对生活态度的一种文化表达,并进一步激发消费者感悟、分享和传播。在互联网营销的新范式下,只有做好以上两件事,消费者才会自带流量助力营销,企业也才会真正集聚有质量的营销声量和势能。

4.3 多业态融合、多场景叠加

2014年国务院颁布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》之后,很多企业家带着资本和热情投身体育产业,原本以为是找到了“风口”,可以赚得盆满钵满,却发现经营体育产业不仅风险高而且很难获利。出现这样的状况的原因:一方面是支持体育产业发展的财政税收政策、用地用工政策、能源价格政策落地难、执行难,以及作为新兴产业其自身的产业链、供应链不配套、不健全;另一方面是体育产业自身存在投资变现渠道单一、运动场景消费连接不畅以及独立构成商业模式要素不全等经营痛点。今天,中国经济正在经历由制造业向服务业、从“造物”到“造事”的历史性跨越,作为提升消费者生活质量和生命质量的幸福产业,体育产业符合创造新需求的战略方向,蕴藏的发展能动、发展空间毋庸置疑。然而,体育产业在经营层面要符合人性并完成对一种高品质生活的文化表达,须在商业模式上实现多业态的搭建与融合,即推动体育与教育、文化、旅游、商业、地产、医疗康养等产业的融合发展,将体育带人流能力强、产品黏度高的优势与其他业态变现能力强的优势组合起来,复合运营,多元产出。同时,还要按照商业地产追求坪效最大化的要求,推动运动场景的多元复合利用,如经营场所的主功能是体育运营空间,但在非高峰时段也可以迅速切换成一个艺术沙龙、特色展厅、小影院、小剧场、数字体育和体感游戏厅等,在有限的商业空间中做到多场景交融互衬、主副场景灵活切换。当现实中的体育产业日益呈现线下与线上融合、现实与虚拟叠加的新态势时,多业态融合创造新需求、多场景叠加拓展新空间就是必然选择。

4.4 大力发展数字体育经济

数字体育是数字中国的有机组成部分,跟上数字中国的建设步伐,以先进信息技术带动和催生体育产业质量变革、效率变革、动力变革,是推动体育产业高质量发展的必然要求。大力发展数字体育经济,在观念层面,提升全行业对数字体育战略价值的认知最为重要。数字体育不是简单的技术应用,而是面对体育强国建设的战略目标,创新体育产业发展理念、模式、动能、机制的全新实践。数字体育也不是对某个领域、少数场景、特定流程的技术改进,而是覆盖体育产业全领域、全场景、全流程的再造与创新,是推动体育产业高质量发展的核心引擎。在行动层面,要重点推进5G、超高清、增强现实、虚拟现实、人工智能等新技术在体育产业相关业态中的深度应用,推进体育产业“上云、用数、赋智”,促进扩大各相关业态规模;要推进体育智能制造、智能穿戴设备、“互联网+体育”等产品落地,丰富线上健身、线上赛事、体育直播、电子体育等数字内容,拓展体育消费模式,挖掘体育消费潜力;要鼓励政、产、学、研、用等主体积极参与数字体育建设,构建体育大数据协同机制,联合软硬件上下游产业协同攻关难题,创造数字体育新模式、新技术、新产品、新服务,形成数字体育生态体系。

5. 结束语

场景复兴,万物互联。新的需求伴随着对新场景的洞察,新的体验伴随着新场景的创造。未来的运动生活图谱将由场景定义,未来的体育产业生态也将由场景搭建。对全球体育经营者而言,具备对既有运动场所做场景化改造的能力,以及根据新需求创造新场景的能力将变得至关重要。今天,不管你是否意识到,也不管你是否同意,全球体育产业正在加速进入场景时代。

-

[1] 吴声. 场景革命: 重构人与商业的连接[M]. 北京: 机械工业出版社, 2015: 7-17 [2] 向世康. 场景式营销: 移动互联网时代的营销方法论[M]. 北京: 北京时代华文书局, 2017: 37-43 [3] 洛佩兹. 指尖上的场景革命: 打造移动终端的极致体验感[M]. 平宏伟, 龚倩, 徐荣, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2016: 5-13 [4] Commission of the European Communities. White paper on sport[R]. 2007: 11

[5] 上海运动与健康协同创新中心. 欧盟各国体育产业发展概况[R]. 2019: 10 [6] Outdoor Industry Association. The outdoor recreation economy[R]. 2017: 2

[7] 崔志强. 世界高尔夫白皮书与美国国家高尔夫球日[EB/OL]. [2021-05-20]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_4051aaaa0102vmsm.html [8] 2018年全国体育产业总规模和增加值数据公告[EB/OL]. [2021-05-07]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202001/t20200120_1724122.html [9] 吴俊宽. 中国马拉松年度盛典: 数字告诉你, 2017中国马拉松有多火[EB/OL]. [2021-05-07]. http://www.sport.gov.cn/n318/n352/c845117/content.html [10] 沙玛. 艺术的力量[M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2019: 1-3 -

期刊类型引用(65)

1. 蔡朋龙,王海霞,杨献南. 现代体育产业体系构建:国际经验与中国路径. 天津体育学院学报. 2025(01): 17-27 .  百度学术

百度学术

2. 蔡朋龙,王家宏. 扩大体育消费内需的实现机制与现实进路——基于供给侧结构性改革与需求侧管理协同的视角. 北京体育大学学报. 2025(02): 50-66 .  百度学术

百度学术

3. 高宇航,葛士顺,王占坤,曾琳叶. 数字赋能城市社区公共体育服务供给实践困境与优化路径. 浙江体育科学. 2024(01): 13-18+72 .  百度学术

百度学术

4. 陈磊,陈元欣,吕万刚. 城市商业综合体体育场景:生成逻辑、内涵特征与价值表达. 上海体育学院学报. 2024(01): 59-71+81 .  百度学术

百度学术

5. 焦守锴,马超,邓依然. 供需双侧互动下体育消费升级的价值意蕴、问题审视与纾解路径. 辽宁体育科技. 2024(01): 49-55 .  百度学术

百度学术

6. 时宵,陈元欣,陈磊,刘恒. 体育服务综合体消费场景维度设计与营造策略. 体育与科学. 2024(01): 106-113 .  百度学术

百度学术

7. 黄璐,王鹏,刘波. 体育媒介事件中场景建构作用的实证研究. 浙江体育科学. 2024(02): 13-21+39 .  百度学术

百度学术

8. 陈椿萍,李碧珍. 数字技术体育应用场景理论创新的演进轨迹及其实践. 福建师范大学学报(自然科学版). 2024(02): 169-176 .  百度学术

百度学术

9. 张勇,周道平. 消费升级视域下体育用品制造业高质量发展的内在机理、现实困境及推进路径. 山东体育学院学报. 2024(02): 79-87+114 .  百度学术

百度学术

10. 袁园媛,黄海燕. 数字经济驱动体育企业高质量发展:机制、困境与路径. 沈阳体育学院学报. 2024(02): 16-22 .  百度学术

百度学术

11. 黄佺,施云洪,周道平. 高质量发展视角下国家体育旅游示范基地多业态融合研究. 体育文化导刊. 2024(05): 20-26+68 .  百度学术

百度学术

12. 李高航,张强,陈元欣. 我国智能体育发展研究. 体育文化导刊. 2024(08): 36-41 .  百度学术

百度学术

13. 田兵兵,辜德宏. 全面建设社会主义现代化国家背景下竞技体育高质量发展的理路探索. 中国体育科技. 2024(06): 3-9 .  百度学术

百度学术

14. 周丽君,兰伟,王琰,冯祎晗,冯晓露. 中国式现代化背景下户外运动产业发展的价值意蕴、实践探索与未来进路. 体育科学. 2024(05): 12-21+31 .  百度学术

百度学术

15. 刘冬磊,崔丽丽,孙晋海. 中国体育产业研究综述(1992~2022):演进、特征、不足与展望. 体育文化与产业研究. 2024(01): 55-74 .  百度学术

百度学术

16. 刘辛丹,彭永康,孙秉宏. 我国体育赛事数字化的内涵、特征、作用机制及应用场景. 体育文化与产业研究. 2024(01): 123-142 .  百度学术

百度学术

17. 王孟. 生成式人工智能背景下体育产业高质量发展面临的挑战及其应对. 南京体育学院学报. 2024(07): 21-28 .  百度学术

百度学术

18. 王峰,温阳. 场景理论下体育促进城市区域经济发展的价值与路径. 四川体育科学. 2024(05): 102-107 .  百度学术

百度学术

19. 周子顺,徐莹,晋腾. 后冬奥时代全民健身冰雪运动高质量发展的价值、困境与提升路径. 辽宁体育科技. 2024(05): 20-26 .  百度学术

百度学术

20. 鲁志琴,戴俊,何姿颖. “5G+AI”时代体育产业业态创新研究. 河北体育学院学报. 2024(06): 68-74 .  百度学术

百度学术

21. 黄海燕,邵绘锦. 体育赛事消费的内在逻辑、核心要素与经验证据. 体育学研究. 2024(05): 1-12 .  百度学术

百度学术

22. 李逸俊. 体教融合背景下我国武术套路后备人才高质量发展研究. 运动与健康. 2024(03): 101-104 .  百度学术

百度学术

23. 施宇,陈元欣,徐杰忠. 体育消费活力提升的行动逻辑及关键驱动力——基于40座体育消费试点城市的分析. 体育科学. 2024(10): 3-12 .  百度学术

百度学术

24. 余思均,熊禄全,李旭,张琪琳. 从电子竞技到虚拟赛事:中国数字体育赛事的演进历程、现实困境与未来路向. 体育科学. 2024(11): 15-31 .  百度学术

百度学术

25. 汪欢欢,姚南. 以体育场景激活城市剩余空间的动力机制、实践探索与路径启示. 广州体育学院学报. 2024(05): 105-114 .  百度学术

百度学术

26. 高梦真,王志文,石振国. 数字化赋能全民健身公共服务精准供给:作用机理与实施策略. 体育文化导刊. 2023(02): 21-26+33 .  百度学术

百度学术

27. 唐佳懿,王志华,傅钢强,卢文云. 我国智慧社区健身中心的建设模式、关键问题及路径优化. 体育学研究. 2023(01): 71-81+112 .  百度学术

百度学术

28. 王成,茹晓阳. 中国体育城市创建的时代诉求与行动方略——以成都世界赛事名城建设为例. 体育与科学. 2023(02): 33-42 .  百度学术

百度学术

29. 马超,王先亮. 我国体育产业政策供给:演进、特征与推进. 体育文化导刊. 2023(03): 77-84 .  百度学术

百度学术

30. 王彬,张高华. 我国群众体育赛事跨组织治理:演进、价值与展望. 体育文化导刊. 2023(03): 61-68 .  百度学术

百度学术

31. 蔡朋龙. 现代体育产业体系:内涵与构建策略. 体育文化导刊. 2023(04): 78-86 .  百度学术

百度学术

32. 陈居星,陈元欣. 体育服务综合体内体育场景营造研究. 河北体育学院学报. 2023(03): 41-45 .  百度学术

百度学术

33. 董美,张霁. 数字技术赋能马拉松赛事发展研究. 体育文化导刊. 2023(05): 86-92 .  百度学术

百度学术

34. 王珊珊,管文潮. 场景时代智慧体育公园的内涵特质、构建维度与发展路径研究. 体育视野. 2023(09): 101-103 .  百度学术

百度学术

35. 蔡朋龙,汪毅. 新发展阶段中国现代体育产业体系构建研究. 天津体育学院学报. 2023(04): 412-419 .  百度学术

百度学术

36. 张海旭. 创新拓展全民健身公共服务空间研究. 当代体育科技. 2023(20): 89-92 .  百度学术

百度学术

37. 陈叙,高奎亭,刘露,温阳. 上海市景观体育赛事发展价值、经验与启示. 体育文化导刊. 2023(08): 14-21 .  百度学术

百度学术

38. 蒋全虎,陈家起,高奎亭,杨刚. 新时代我国户外运动产业高质量发展思考. 体育文化导刊. 2023(09): 76-83+90 .  百度学术

百度学术

39. 刘瑞超,郑家鲲,韩宏宇. 城市全民健身空间拓展:域外经验与中国路径. 体育科学. 2023(05): 28-35 .  百度学术

百度学术

40. 茹晓阳,王成. 文化、空间与生活:城市社会学视野下体育与城市研究评述. 上海体育学院学报. 2023(10): 99-112 .  百度学术

百度学术

41. 罗宇昕,罗湘林,杨明,刘璐. 扩大内需战略下体育产业高质量发展的理论遵循、循环堵点及畅通方略. 山东体育学院学报. 2023(05): 80-89 .  百度学术

百度学术

42. 曾辉,李要南,张双,简辉辉,张正祎. 青少年体育锻炼意愿的代际传递效应:数字化生活方式的中介作用. 中国健康心理学杂志. 2023(12): 1881-1886 .  百度学术

百度学术

43. 董倍宏,杨剑. 县域体育治理数字化转型的价值机理、不确定性风险与治理路径. 体育与科学. 2023(06): 112-117 .  百度学术

百度学术

44. 张奇男,董芹芹. 乡村振兴战略下体旅融合发展:理论基础、现状及举措. 体育文化导刊. 2023(11): 7-13 .  百度学术

百度学术

45. 徐伟康. 职业体育数字化发展的法律因应之道. 河北体育学院学报. 2023(06): 21-29 .  百度学术

百度学术

46. 郑霖豪,庄家炽,任羽卓. 人工智能赋能体育产业升级:理论逻辑与实践路径. 科技管理研究. 2023(24): 107-116 .  百度学术

百度学术

47. 柳舒扬,王家宏. 新时代我国体育消费研究综述:进程、挑战与展望. 体育学研究. 2023(06): 110-122 .  百度学术

百度学术

48. 赵明楠,李雨阳,史友宽. 发达国家城市存量空间更新中体育场景注入经验与启示. 体育文化导刊. 2022(03): 26-32 .  百度学术

百度学术

49. 赵承磊. 体育旅游发展的北美实践及启示. 西安体育学院学报. 2022(02): 161-168 .  百度学术

百度学术

50. 鲍明晓. 新发展格局下体育发展的新理念、新动能、新模式、新机制研究. 体育科学. 2022(01): 3-14 .  百度学术

百度学术

51. 任波. 数字经济时代中国体育产业与体育消费互动的内在机制与升级策略. 山东体育学院学报. 2022(03): 25-34 .  百度学术

百度学术

52. 陈琳,朱寒笑. 机遇与挑战:后疫情时代商业型健身俱乐部的发展. 辽宁体育科技. 2022(04): 17-23 .  百度学术

百度学术

53. 刘冬磊,崔丽丽,孙晋海,朱启莹. 产业生态覆盖与消费场景变革:物联网时代下体育消费升级的探索与思考. 体育科学. 2022(04): 86-97 .  百度学术

百度学术

54. 朱兰芳,陈晓峰. 物联网赋能智慧健身:价值、现实困境与优化路径. 体育文化导刊. 2022(08): 58-64 .  百度学术

百度学术

55. 吴彰忠,钟亚平. 数字赋能构建体育发展新格局:理论逻辑与实践基础. 天津体育学院学报. 2022(05): 553-558 .  百度学术

百度学术

56. 潘磊,刘超,李丽. 数字化生活方式影响全民健身意愿的微观证据与作用机制. 上海体育学院学报. 2022(10): 33-43 .  百度学术

百度学术

57. 张学领,李博. 体育博物馆数字化可持续发展的逻辑理路、现实困境与纾解之道. 体育科技文献通报. 2022(10): 220-223 .  百度学术

百度学术

58. 陈洪平,刘晓丽. 体育产业财税支持何以落地——以政策财税属性为视角. 体育科学. 2022(09): 26-35 .  百度学术

百度学术

59. 陈元欣,刘恒,陈磊. 体育服务综合体消费场景营造的逻辑动因、实践探索及提升策略. 体育学研究. 2022(06): 57-68 .  百度学术

百度学术

60. 骆同,邵雪梅. 场景时代健身休闲产业市场供需适配的理论逻辑、现实审视与推进转向. 体育科学. 2022(10): 20-27 .  百度学术

百度学术

61. 李桐,李世宏,王清文,陈中举. 价值链视角下我国武术馆高质量发展策略研究. 体育科技. 2022(06): 58-60 .  百度学术

百度学术

62. 蒋梦辰. 视频广告程序化创意中运动场景与商品类型匹配关系研究. 现代广告. 2022(19): 13-19 .  百度学术

百度学术

63. 鲍明晓. 数字体育:体育高质量发展的关键引擎. 体育科研. 2021(05): 1-5+48 .  百度学术

百度学术

64. 陈元欣. 体育新经济的发展趋势与前景展望. 人民论坛. 2021(28): 68-71 .  百度学术

百度学术

65. 刘晓丽,张德胜. 青少年校园运动场景创设的目标指向与实践路径. 体育文化导刊. 2021(12): 98-104 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(17)

下载:

下载: