Theoretical Logic, Practical Dilemma and Implementation Path of High Quality Development of Sports Industry Driven by Digital Economy

-

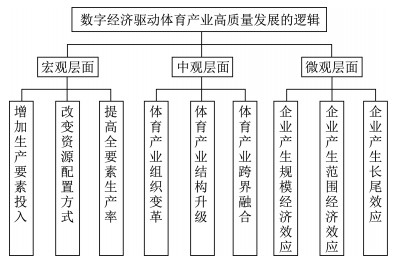

摘要: 在后疫情时代,数字经济已成为驱动体育产业高质量发展的重要引擎。分析体育产业高质量发展的内涵与维度、数字经济驱动体育产业高质量发展的作用与意义,指出数字经济从宏观、中观、微观3个层面驱动体育产业高质量发展:在宏观层面,数字经济能增加生产要素投入、改变资源配置方式、提高全要素生产率;在中观层面,数字经济能驱动体育产业组织变革、促进体育产业结构优化升级、推动体育产业跨界融合;在微观层面,数字经济能驱动体育企业产生规模经济、范围经济、长尾效应。当前,数字经济驱动体育产业高质量发展尚存在体育产业数字化转型的监管难度大与法律法规滞后并存、体育产业领域的“数字鸿沟”与“数据孤岛”并存、体育企业数字化转型的成本高与周期长并存、体育产业领域的数字化人才短缺与结构性失业风险并存等困境。鉴于此,提出推进体育企业数字化转型、促进数字经济与体育产业深度融合、提升体育产业数字化治理水平等数字经济驱动体育产业高质量发展的实施路径。Abstract: In the post-epidemic era, digital economy has become an important engine to drive the high quality of sports industry. This paper analyzes the connotation and dimensions of the high-quality development of sports industry, the role and significance of digital economy in driving sports industry are analyzed. It states that digital economy drives the high-quality development of sports industry from three levels of "macro-meso-micro". At the macro level, digital economy can increase the input of production factors, change the mode of resource allocation, and improve the total factor productivity. At the medium level, digital economy can push the reform of sports industry organization, promote the optimization and upgrading of sports industry structure, and improve the cross-border integration of sports industry. At the micro level, digital economy drives sports enterprises to produce scaled economy, scoped economy and long tail effects.At present, high quality sports industry driven by digital economy exists such problems as the difficult digital transformation regulation in sports industry and the lagging laws and rules, the digital gap and data islands, the high cost and long cycle, the digital talents shortage and structural unemployment risks, etc. In view of this, the implementation path of digital economy driving the high-quality development of sports industry, such as promoting the digital transformation of sports enterprises, the deep integration of digital economy and sports industry, and improving the digital governance level of sports industry, is put forward.

-

Keywords:

- digital economy /

- sports industry /

- high quality development /

- post epidemic era

-

《体育强国建设纲要》提出,“加快推动互联网、大数据、人工智能与体育实体经济深度融合”,打造现代产业体系,培育经济发展新动能。一方面,在新科技革命和产业变革背景下,数字经济快速发展。2019年我国数字经济增加值达到35.8万亿元,占GDP比重超过1/3,数字经济对经济增长的贡献率达到67.7%[1]。另一方面,在多重利好政策推动下,我国体育产业快速发展,在国民经济中的地位和作用显著增强。2019年体育产业总规模为29 483.4亿元[2],体育产业增加值占GDP比重超过1%,预计到2035年我国体育产业总量占GDP的比重将达到4%左右[3]。从整体上看,数字经济与体育产业呈现快速发展态势。

目前,国内学界关于数字经济与体育产业发展的相关研究集中在网络与数字技术下的体育产业发展[4]、体育服务业数字化发展方略[5]、数字经济与体育产业融合[6]等方面。学界对互联网、大数据、人工智能、区块链等现代信息技术与体育产业发展的研究较多,较具代表性的有互联网+体育产业发展战略[7]、大数据时代下我国体育产业发展策略[8]、体育产业区块链技术的应用[9]等。以上述相关研究为基础,本文探究数字经济驱动体育产业高质量发展的逻辑、困境与路径等理论问题,以期为体育产业高质量发展提供参考。

1. 体育产业高质量发展的内涵与维度

1.1 体育产业高质量发展的内涵

1.1.1 发挥体育产业的经济效益,助力经济高质量发展

体育产业是幸福产业和健康产业,其在促进经济增长、拉动就业等方面发挥着重要作用。体育产业具有关联度高、带动作用强、资源消耗低、附加值高等特点,现已成为国民经济新的增长点[10-11]。在市场经济体制下,体育产业的市场化、商业化不断拓展,以适应市场经济体制发展的现实要求。在此基础上,体育产业的经济功能不断凸显,逐渐发挥其在拉动经济增长中的积极作用,助力经济高质量发展。①体育产业规模不断扩大,对经济发展的贡献不断增加。2006年我国体育产业增加值为982.89亿元,占当年GDP的0.46%;2019年体育产业增加值达到11 248.1亿元[2],占当年GDP的比重高于1%。伴随着人民群众生活水平的显著提高和经济的飞速发展,体育产业规模不断扩大,推动着经济的发展。②体育产业结构优化升级,并不断向合理化和高级化发展。国家统计局、国家体育总局[2]公布数据显示,体育服务业总产出占国家体育产业总产出的比重从2015年的33.4%提高到2019年的50.6%,增加值占国家体育产业增加值的比重从2015年的49.2%提高到2019年的67.7%,体育产业结构呈现体育服务业占比不断增加的态势,对新时代体育产业高质量发展起到了推动作用。③体育产业政策不断完善。体育产业政策是政府为了体育产业整体发展和长远利益而实施的产业政策。近年来,国家层面出台的多重利好政策为体育产业提供了良好的发展环境。

1.1.2 发挥体育产业的社会效益,适应社会主要矛盾转化

区别于西方纯粹的市场化发展路径,在计划经济体制向市场经济体制转轨过程中发展起来的我国体育产业具有追求社会效益的本质属性,其重点是提高体育供给质量,满足大众的体育需求。一方面,体育产业具有融合性较强的特点,促进体育产业与相关产业融合,体育新业态、新模式不断涌现,能满足大众消费结构不断升级的需要;体育产业具有11个子业态,与相关产业融合能催生出新业态,丰富体育产品与服务市场。如健身休闲业和竞赛表演业是提供大众观赏型和参与型体育消费的主要动力和重要来源[12],促进健身休闲业、竞赛表演业与相关产业融合,能产生叠加效应,满足大众不同层次和多样化的体育消费需求。另一方面,运动项目产业的快速发展有利于拓宽体育市场,为大众提供体育有效供给。近年来,多个运动项目的市场化持续推进,提高了运动项目产业的发展水平。从总体上看,体育产业能提供多样化、多层次的有效供给,发挥社会效益,不断适应社会主要矛盾转化。

1.1.3 发挥体育产业的生态效益,促进生态文明建设

生态文明建设功在当代、利在千秋,加快生态文明体制改革[13]是新时代建设美丽中国的现实需求。体育产业是绿色产业、朝阳产业,加快发展体育产业对助力生态文明建设具有重要意义。一方面,加快发展体育产业有助于转变人民群众生活方式。体育产业包括多个子业态:在竞赛表演业方面,近年来马拉松赛事数量呈现井喷式增长,对激发当地群众参与全民健身活动起到了积极作用;在健身休闲业方面,城市社区“15分钟健身圈”、全民健身“六个身边工程”等为大众参与健身休闲活动提供了保障;在体育用品业方面,政策利好和市场需求加大促进体育用品业转型升级,不断提高技术研发和自主创新能力,满足大众的体育需求。另一方面,加快发展体育产业有助于提供更多优质生态产品。体育、旅游、文化、健康、养老是我国的“五大幸福产业”[14],体育产业不仅能提供优质、高效的体育产品与服务,而且与旅游、文化、健康等产业融合,所催生出的新业态也能满足大众的体育需求。体育产业所提供的体育产品与服务属于优质生态产品与服务,契合新时代生态文明建设的要求。

1.2 体育产业高质量发展的维度

体育产业高质量发展是伴随着党的十九大报告提出的“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”这一历史性论断而出现的。体育产业高质量发展需要发挥经济效益、社会效益、生态效益,并起到助力经济高质量发展、适应社会主要矛盾转化、促进生态文明建设等作用。体育产业高质量发展是一个多维度的广义概念。①在宏观层面,体育产业高质量发展需凸显其在国民经济中的地位和作用,即可从拉动经济增长等方面着手,为下文采用索洛经济增长模型(又称外生经济增长模型)分析数字经济驱动体育产业高质量发展奠定基础。②在中观层面,体育产业高质量发展需要产业结构、产业组织、产业布局等方面的高质量发展,即可从结构优化、组织完善、布局合理等方面着手,为下文采用产业经济学基本理论分析数字经济驱动体育产业高质量发展奠定基础。③在微观层面,体育产业高质量发展需要体育市场微观主体的高质量发展,即可从夯实体育市场微观主体、培育壮大体育企业等方面着手,为下文基于数字技术的网络外部性分析数字经济驱动体育产业高质量发展奠定基础。

2. 数字经济驱动体育产业高质量发展的作用与意义

2.1 数字经济的现状

数字经济是一种新的经济社会发展形态,是一个阶段性的概念,其具有内涵和外延不断演化以及融合性经济的特征[15]3-4。数字经济包括数字产业化(信息通信产业)、产业数字化(数字技术赋能传统产业)和数字化治理(利用数字技术提高治理能力)三部分内容[16-17]。

当前,在新科技革命和产业变革背景下,数字经济呈现规模不断扩大、结构不断优化、吸纳就业能力不断增强等特征。①数字经济规模不断扩大。2016—2018年,我国数字经济规模由225 823亿元增长至312 934亿元,年均增长率达到17.7%;数字经济规模占当年GDP的比重由30.3%增长至34.8%[18]。②数字经济结构不断优化。数字经济结构由数字产业化和产业数字化两部分组成。其中,产业数字化占数字经济的比重决定着数字经济结构优化程度。数据显示,2015—2018年,我国产业数字化占数字经济的比重由77.0%增长至79.5%[18],数字经济结构呈现优化升级态势。③数字经济吸纳就业能力不断增强。2018年我国数字经济就业岗位为1.91亿个,占全年总就业人数的24.6%,数字经济领域吸纳就业人数呈现两位数增长[16]。

2.2 数字经济驱动体育产业高质量发展的作用

数字经济是信息技术革命的产业化和市场化,其核心在于新一代信息技术与实体经济融合,通过改变原有信息传递方式和供需匹配模式,重构产业生态规则[19]。体育产业不仅是实体经济的组成部分,也是现代化经济体系的组成部分。通过将现代信息技术运用于体育产业领域,挖掘体育产业发展新动能,拓展体育产业发展新空间,催生体育产业发展新业态和新模式。

2.2.1 挖掘体育产业发展新动能

全球新一轮产业变革的重要特征是新一代信息技术持续创新并与传统产业融合,从量的积累到质的转变,从生产变革到组织创新,赋能传统产业进行数字化、网络化和智能化发展,推动传统产业在创新主体、创新运行流程、创新运行模式等方面的深刻变革[15]77-78。①创新体育市场主体。中小微企业通过应用移动互联网、大数据等信息技术,推动体育企业向小型化、分散化和创客化等方向发展,创新组织运行方式;体育骨干企业通过应用数字技术,打造一批具有国际竞争力的龙头企业。②创新体育市场运行流程。具有去中心化特征的体育互联网企业能直接实现供需有效对接,降低交易成本,提高资源配置效率。③创新体育市场运行模式。体育产业包括多个相关业态,通过应用数字技术,体育培训业能实现线上线下一体化运行模式;体育场馆业能发挥智能体育场馆在服务全民健身中的作用;体育用品制造业能实现全流程生产与定制化服务。

2.2.2 拓展体育产业发展新空间

在2035年体育产业将发展成为国民经济支柱性产业的大背景下,推进数字经济与体育产业深度融合,提升体育要素市场的资源配置效率,有利于提高体育产品与服务供给质量,拓展体育产业发展新空间。①拓展体育消费新空间。体育消费是体育产业发展的前提和基础,移动互联网、人工智能以及5G网络的全面铺开,使数字技术不断向体育产业领域渗透,影响和改变着大众的消费习惯、消费模式和消费方式,如体育制造业领域的智能可穿戴设备、体育健身休闲业领域的线上网络课程、体育培训业领域的健身App等被大众普遍接受与应用。数字技术应用于体育产业领域而催生出的体育新业态,能有效满足大众体育消费结构升级的现实需求,为体育产业发展带来新的广阔空间。②拓展体育投资新空间。万达、阿里、腾讯、苏宁、中国移动(旗下咪咕公司)等“商业巨头”纷纷布局体育产业,如苏宁已拥有80多项赛事版权、5 000万体育用户,付费体育会员数已突破150万人[20]。拥有强大引流能力的互联网企业通过拿下赛事版权,借助网络提供服务,带来流量、广告等收入,形成线上线下联动的数字技术赋能体育产业发展的新商业模式,进而吸引更多互联网企业投资发展体育产业。

2.2.3 催生体育产业发展新业态和新模式

数字经济赋能体育产业能有效激发体育企业的创新活力,催生体育产业形成新业态和新商业模式。特别是在新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠疫情”)影响下,倒逼体育产业数字化转型,催生出体育产业新业态和新商业模式。如在体育用品销售方面,利用人工智能和大数据等信息技术,深耕用户浏览痕迹、消费数据等,掌握消费者的消费偏好,为消费者打造个性化、定制化运动产品,提高“线上体育”营销效率,增强消费者的购买转化率;在体育场馆开发方面,利用5G、VR(虚拟现实技术)等信息技术,增强观众的沉浸式、场景化、互动型体验,推动传统体育场馆的数字化转型[21]。以安踏体育用品有限公司(以下简称“安踏”)为例,受到新冠疫情影响,2020年安踏实现全渠道的数字化转型,通过微商城连锁,各分销商独立运营网店,实行自主的个性化管理,形成“线上连锁”的矩阵模式[22]。此外,安踏通过直播卖货转型生成新的商业模式,借助数字技术,在“危”中寻“机”。

2.3 数字经济驱动体育产业高质量发展的意义

数字经济是新科技革命的产物,是一种新的经济形态和资源配置方式[23]。在经济高质量发展背景下,数字经济驱动体育产业高质量发展能有效适应新时代经济转型升级的需求。

2.3.1 有利于深化体育产业供给侧结构性改革

我国供给侧结构性改革既强调供给又关注需求,在适度扩大总需求的同时,从生产领域加强优质供给,使供给体系更好地适应需求结构的变化[24]。当前,由于我国体育消费能力不强、体育市场较薄弱,体育产业发展存在供需错配和结构性矛盾等问题,给体育产业供给侧结构性改革造成了一定的困境。通过运用大数据、物联网、云计算等新一代信息技术,打破传统供需调配模式,转向定制化、个性化的新型供需匹配方式,做大做强体育市场;通过推进健身休闲业、竞赛表演业等体育主导产业与数字经济的融合,发挥平台经济优势,促进体育产业结构向合理化和高级化发展。在整体上,数字经济通过改变传统体育供需配置方式,深化体育产业供给侧结构性改革,促进体育产业高质量发展。

2.3.2 有利于建设现代体育产业体系

产业体系是介于微观经济学与宏观经济学之间的概念,通常指三次产业的结构比例关系,以及各次产业内部的结构比例关系[25]。产业体系包括2个维度,即从工业主导转向服务业主导、从低端化转向高级化[25]。体育产业是现代产业体系的组成部分,遵循上述2个维度分析体育产业体系:第1个维度,由于体育产业规模相对偏小[2],通过数字技术赋能体育产业,促进体育产业数字化转型发展;第2个维度,由于体育服务业规模相对偏小[2],通过数字技术赋能体育服务业,扩展体育服务业数字化发展空间,搭建适宜体育市场健康发展、体育消费有序推进的现代体育产业体系。

2.3.3 有利于推动体育产业成为国民经济支柱性产业

支柱性产业是指对产业结构优化升级具有推动作用、对国民经济发展和吸纳就业具有较大促进作用的产业。当前,我国体育产业还存在规模不大、结构不合理、吸纳就业能力不强等问题,尚不具备成为国民经济支柱性产业的能力。通过数字经济赋能体育产业,降低微观主体市场交易费用,深化体育企业分工与生产协同,增强体育企业正外部效应,发挥体育产业的经济效益、社会效益和生态效益。一方面,数字技术不断渗透体育产业领域,借助大数据、云计算、物联网等现代信息技术,以竞赛表演业和健身休闲业为核心业态的体育主导产业将迎来较大发展契机,进而加快推动体育产业成为国民经济支柱性产业。另一方面,数字经济改变了传统就业方式和形式,推动就业结构发生深刻变革。在平台经济、共享经济等影响下,传统组织边界被打破,体育企业的就业方式更加灵活多样,吸纳就业能力增强,为体育产业成为国民经济支柱性产业提供动能。

3. 数字经济驱动体育产业高质量发展的理论逻辑

在新一代信息技术革命影响下,数字经济正成为我国经济高质量、可持续发展的重要支撑。我国体育产业高质量发展顺应了经济由高速增长转向高质量发展的现实要求。以体育产业高质量发展的内涵与维度为基础,探究数字经济驱动体育产业高质量发展的逻辑,可遵循宏观、中观、微观三位一体分析范式(图 1)。其中,宏观层面以索洛经济增长模型为分析框架展开,中观层面以产业组织变革、产业结构升级、跨界融合为分析框架展开,微观层面以数字技术带来的网络外部性为分析框架展开。

3.1 宏观层面:对体育产业高质量发展的影响

经济增长一般取决于2个因素:生产要素优化和生产率提高[26]。基于索洛经济增长模型,以Y=AF(K,L)为分析框架,经济增长通常有3种途径:①在产能一定的情况下,增加生产要素投入或改变资源配置效率,在模型中表现为增加参数K和L,或调整K和L的投入比重;②改变资源配置方式,在模型中表现为改变F(·)的函数形式或加入新变量;③通过技术进步改变全要素生产率,在模型中表现为参数A的变化[26-27]。由于体育产业高质量发展是经济增长的一大动力,可借助索洛经济增长模型探究宏观层面数字经济驱动体育产业高质量发展的逻辑。

3.1.1 数字经济通过增加生产要素投入,提升体育资源配置效率

数字经济是一种新的经济社会发展形态,在大数据、人工智能等信息技术快速发展影响下,数字产业化呈现良好发展态势,为数字经济与体育产业深度融合奠定了基础。数字经济时代的核心生产要素是数据[28],数据成为连接物理世界和数字世界的桥梁,是数字化转型的主线,能催生出新的技术经济特征。当前,由于市场化配置体育资源的效率相对不高,体育产业发展依赖的生产要素主要是土地资源、劳动力、技术和资本。在工业经济时代向数字经济时代转变的过程中,数字技术赋能体育产业,体育产业数字化转型成为发展主线。其基本流程是:通过对体育产业领域的数据进行采集、存储(如竞赛表演业的球迷信息、观众收视偏好、核心球员技术统计等数据,健身休闲业的大众运动爱好、体质健康等数据,体育用品制造业的大众运动健身器材选取、运动服务偏好等数据),并打通、整合(如以用户需求倒逼企业创新,提供个性化、精准化的体育产品与服务),再对其进行分析与应用(如优化生产流程、降低交易成本等),进而以数据为核心生产要素、以数字化赋能要素供给,实现体育资源的优化配置,驱动体育产业高质量发展。

3.1.2 数字经济通过改变资源配置方式,完善体育要素市场化配置

近年来,数字经济快速发展使平台成为资源配置的主导者,数据作为新的核心生产要素,能扩大资源配置范围,使市场、企业和政府三者在资源配置中发挥优势互补作用[29]。将数据列为新型生产要素,能为我国体育产业数字化发展提供动力。数据是高流动性生产要素,具有高初始固定成本、零边际成本和累计溢出效应等特征[30],可通过数字经济赋能体育产业,重构体育资源配置方式。以体育用品新零售模式为例:通过持续布局线上电商平台,引流线下消费群体,推进线上线下深度融合,实现线上线下在价格、产品、销售等方面的统一;通过智能化大数据,准确定位体育市场,深挖消费者偏好,掌握体育市场需求变化,精准匹配体育供给与需求;通过零库存,极大降低体育市场运行成本,提升体育企业效率;通过科技赋能,运用VR、AR、人工智能等信息技术,打造特定运动场景,实现体验式消费;通过深挖消费者需求,致力于提供定制化产品和个性化服务。这在一定程度上改变了传统的体育市场资源配置方式,使数据成为体育市场的核心生产要素,不断充实和完善体育要素市场化配置。

3.1.3 数字经济通过提高全要素生产率,创新驱动体育产业发展

全要素生产率是给定单位要素投入组合能获得的产出[31]。宏观全要素生产率增长呈现技术效应(即产业技术进步引致的效应)和结构效应(即产业间要素流动和配置效率引致的效应)2种形式[31]。在“技术—经济特性”分析框架下,数字经济提高全要素生产率的作用机理体现在数字技术具有渗透性、替代性和协同性[32]。①从数字技术渗透性对体育产业高质量发展的影响看,在当前新冠疫情影响下,数字技术倒逼体育产业转变发展方式、运营模式,体育产业数字化呈现全面铺开态势,如健身休闲业、竞赛表演业等积极探索数字化发展道路,不断提升体育产业的技术驱动力。②从数字技术替代性对体育产业高质量发展的影响看,数字经济与体育产业融合形成的新业态、新模式符合大数据摩尔定律。这通常体现在数字技术产品价格处于持续快速下降态势,数字技术企业的资本积累会对其他资本形成替代。如线上体育培训企业具有交易成本低、信息匹配度高等优势,容易产生网络外部性,形成企业规模经济和范围经济效应。这与传统体育培训企业相比,具有较大的竞争优势。③从数字技术协同性对体育产业高质量发展的影响看,数字技术产品形成的资本渗透到生产过程中,能增强与其他要素(如人力资本、机器设备等)之间的协同性,提高劳动生产效率[32]。如智慧体育场馆能在运营系统、票务接口、市场开发、观众体验、后勤保障等方面实现多元化协同,促进线上线下的体育场景化互动,形成科技创新驱动体育产业高质量发展新模式。

3.2 中观层面:对体育产业组织变革、结构升级、跨界融合的影响

一般认为,产业经济学是介于宏观经济学和微观经济学之间的中观层面学科。在产业经济学分析框架内,数字经济赋能体育产业,对体育产业的组织变革、结构升级、跨界融合等起到了积极推动作用。

3.2.1 数字经济驱动体育产业组织变革

产业组织理论由市场结构、市场行为、市场绩效以及相关的公共政策等构成[33]31。产业组织一般是指同一产业内企业间的组织或市场关系。在经典的哈佛学派(structure-conduct-performance,SCP)分析框架下,产业组织政策保障着市场结构、市场行为和市场绩效的良性运行[34]36。传统厂商开展投资经营活动是建立在以价格信号为代表的市场机制基础之上的,即体育市场在价格信号影响下优化体育资源配置。在数字经济时代,体育产业数字化转型改变了传统厂商的投资经营模式,即需要对数字技术影响下的厂商活动(包括投资、生产、销售、服务等)提出新的要求。从中观层面考察,厂商投资经营的数字化引发了产业组织变动,突出反映在厂商具有事先预判供给、需求以及供需结构变动的能力[35]。体育企业利用数字技术,对体育市场的供给与需求产生的海量数据进行分析处理,以获取客观而精准的投资经营决策,影响体育市场结构以及随之引起的体育企业市场行为变化。此外,厂商运用新科技能使产业组织从工业化时代的垂直整合架构转变为数字经济时代的网络协同架构。具体体现在:在工业化时代,厂商之间、厂商与消费者之间是具有纵横向关联的组织结构;而在数字经济时代,厂商之间、厂商与消费者之间产品、服务的产量与价格确定过程,以及产业组织结构中的竞争与垄断方式均被改变,形成了具有网络协同关联的组织结构[35]。

3.2.2 数字经济促进体育产业结构向高级化发展

产业结构高级化是指产业结构从低水平状态向高水平状态发展的过程,其与主导产业有着密切的关系[34]215,217。在产业经济学分析框架下,产业结构高级化具有4个特征,产业结构发展伴随着从第一产业向第二产业和第三产业、从劳动密集型产业向资本密集型产业和技术密集型产业、从低附加值产业向高附加值产业、从低加工度产业占优势地位向高加工度产业占优势地位演进的过程[34]215。一般认为,产业结构向高级化发展是迈向国民经济主导产业的重要环节,这为数字经济驱动下的体育产业带来了创新发展的新机遇。数字技术赋能体育产业,依托数字技术具有分工协同深化、交易费用降低、网络外部性扩展等特征,能推动体育产业向技术密集型产业、高附加值产业、高加工度产业演进,促进体育产业结构的高级化发展。

3.2.3 数字经济推动体育产业跨界融合

产业融合理论认为,按产业融合的方式划分,产业融合可分为高技术渗透融合、产业间延伸融合和产业间重组融合3种类型[33]146。其中,高技术渗透融合主要指高技术及相关产业向其他产业渗透融合,形成新的产业[33]146。一方面,数字经济通过降低企业交易成本,扩展跨界融合边界。从传统企业理论出发,企业是产业组织的基本单位,是一个封闭型组织。其生产要素在市场上流通受到企业边界范围的影响。作为新型生产要素,数据拥有更具深度和广度的融合能力,企业进行数字化转型,能打破传统边界对企业发展的束缚,促进企业之间的数据共享,推动企业之间的跨界融合[36]。通常认为,交易成本是影响企业边界的重要因素,而数字经济时代的数字技术与体育产业深度融合,能有效整合线上和线下资源,发挥平台优势作用,为体育企业获得要素资源创造条件,进而降低交易成本,拓展体育企业跨界融合的边界。另一方面,数字经济通过向体育产业渗透,促进体育产业数字化转型。数字经济是最容易产生产业跨界的领域之一[37]。体育产业与高技术渗透融合,能加快体育产业的高附加值化,促进体育产业形成新业态和新模式,发挥数字技术在提升和引领体育产业高质量发展中的积极作用。

3.3 微观层面:对体育企业的影响

从微观经济学视角分析,数字经济赋能体育产业,改变了市场的价格传递机制,给微观主体发展提供动力。一方面,数字技术应用于体育产业领域,能降低体育企业运行过程中的交易费用,企业内能降低生产、管理和运营成本,企业外能有效解决消费者与服务平台之间的信息不对称问题。另一方面,数字经济与体育产业深度融合能加速体育产业链分化、重组,催生出个性化定制、精准化服务等新消费模式。体育企业数字化转型能降低成本(交易成本、管理成本、财务成本)、提高效率(资源配置效率、资本使用效率、劳动生产效率),产生规模经济效应、范围经济效应和长尾效应[6]。

3.3.1 数字经济驱动体育企业产生规模经济效应

规模经济是指单位产品的平均成本随着企业规模的扩大而降低,从而实现规模收益递增的现象[33]35。在传统体育市场环境下,大企业的竞争能力较强、市场所占份额较大、规模经济水平较高。在数字经济时代,信息产品具有高固定成本和低边际成本的特点[26]。其中:高固定成本是一种沉没成本,包括研发成本、补贴和广告等耗费成本;低边际成本由数字经济的特性所决定,通过增加信息产品的使用频次、扩大企业用户规模等,降低平均成本,为企业创造更多价值,带来更多收益[26, 36]。在经济学意义上,互联网平台改变了单个企业产生规模经济的方式,使得平台具有非对称成本分摊机制,如在职业体育领域,网络空间的数字技术产品具有极低的分享成本,在一场职业比赛转播成本一定(即固定成本保持不变)的条件下,增加观众的边际成本极低,进而带来了显著的规模经济效应[38-39]。

3.3.2 数字经济驱动体育企业产生范围经济效应

范围经济是指利用单一经营单位内原有生产或销售过程来生产或销售多于1种产品而产生的经济[33]35。在经济学意义上,数字经济时代开创了自身产品之外的伴生利润来源,极大地发挥了范围经济的作用[26]。借助互联网、人工智能、大数据等信息技术,企业的数字化转型能依靠某一主营业务积累起来的消费者数量,以低成本拓展业务范围,增加收入来源。如体育用品垂直电商平台通过提供全品类和多款式的体育用品销售服务,满足大众多样化、个性化、定制化的体育产品与服务需求,在产品生产与销售过程中实现整合生产技术、共享无形资产、节约交易费用等。此外,与传统实体店相比,数字技术驱动下的电商平台企业能提高供需匹配效率、减少库存成本、提高商品周转率,进而有利于拓展衍生业务、开发新产品与服务。通过打造多样化体育产品与服务电商平台,充分利用平台优势,最大化地发挥企业的范围经济效应。

3.3.3 数字经济驱动体育企业产生长尾效应

长尾效应是指当产品和服务多样化引致的成本足够低时,那些需求不旺、销量较低的产品与服务仍能依托平台优势,汇聚成较大的需求和市场份额[40]。近年来,资本在各种运动项目上进行多元化布局,催生出以主营项目为主,多个运动项目产业合理化布局的体育市场,呈现长尾效应。可以认为,大众多元化体育需求是长尾市场形成的外在驱动力。群众基础较好的体育运动项目已不具备较大市场份额,传统意义上的“二八定律”(前20%种类的产品贡献80%的收入)被打破,长尾市场上的80%种类细分的小众产品累加起来的销售贡献将大于前20%种类的产品[41]。调查数据[41]显示,在2016年用户观看体育赛事的人数占比中,前3位为篮球、足球和羽毛球,其收视贡献小于80%,体育赛事关注领域的长尾效应较为显著。对于平台而言,虽然小众项目的消费量较小,但由于种类较多,同样能汇聚成较大的市场份额[39]。数字经济驱动下的体育企业呈现长尾效应,不仅丰富了体育市场供给,而且提升了体育市场的经济效益。

4. 数字经济驱动体育产业高质量发展的现实困境

4.1 体育产业数字化转型的监管难度大与法律法规滞后并存

在工业经济向数字经济加速转型进程中,经济社会生产关系和生产方式的深刻变革需要形成与之相匹配的监管体制与法律法规体系。在后疫情时代,体育产业数字化转型加快,给现有监管体制和法律法规带来一定挑战。

(1)体育产业数字化转型的监管难度大。数字化转型对跨界扩张的门槛降低,不同领域边界被打破,不同产品之间能通过组合创新方式实现功能扩张,这在一定程度上为不同政策领域部门和机构的交叉监管带来了挑战[42]。一般而言,市场发展显著领先于制度规范,市场发展秩序应不断规范,以适应新业态不断创新发展的需要[16]。在数字经济与体育产业融合发展过程中,随着体育产业数字化转型加快,体育市场监管体系不能有效适应体育新业态、新消费、新模式不断涌现的现实要求,使其对传统监管方式提出挑战,传统监管体制机制的滞后将阻碍体育产业的数字化创新与发展。政府对体育产业数字化转型发展的治理能力和治理水平尚存不足,体育市场准入与负面清单管理办法尚未涉及体育数字化转型相关内容,体育产业数字化转型的监管政策体系尚未建立。如体育直播带货的产品质量如何有效监管,线上体育培训的服务质量与标准如何规范管理等,都是当前体育产业数字化转型需要重视的问题。

(2)体育产业数字化转型的法律法规滞后。加快建立与数字化转型相配套的法律法规体系,特别是数据相关立法,能更好地释放数据要素价值[43]。在数字经济与实体经济融合背景下,体育产业数字化转型催生出的新商业模式不适应当前普遍滞后的法律法规。数据作为体育产业数字化转型的核心生产要素,其在数据产权和数字知识产权方面的法律法规存在滞后问题。数字技术赋能体育产业,在提高效率和促进创新的同时,也带来了隐私与知识产权保护、网络安全、劳动保障等新问题[15]251。受制于法律法规的相对滞后,体育产业数字化转型尚处于被动发展局面。如:体育场馆数字化转型催生出的智慧体育场馆,在票务接口方面的数字化涉及用户信息保护;体育培训数字化产生的线上培训,其教学视频涉及企业版权,这些往往都会由于数字知识产权方面法律法规的缺失,给企业数字化转型带来困难。

4.2 体育产业领域的“数字鸿沟”与“数据孤岛”并存

加快发展体育产业是建设现代经济体系的重要内容。在后疫情时代,随着数字经济与实体经济深度融合,大部分企业纷纷探索数字化转型,数据作为核心生产要素,不同人群、不同区域之间的数据获取具有差异性,“数字鸿沟”凸显;相关产业业态之间的数据联系不紧密,“数据孤岛”凸显,给体育产业数字化转型带来了一定的不利影响。

(1)“数字鸿沟”凸显。“数字鸿沟”体现在我国与发达国家之间、国内不同地区之间、城乡之间、不同年龄段人群之间、不同产业之间等5个方面[44]。“数字鸿沟”对体育产业数字化转型具有一定的消极影响。例如,《2014年全民健身活动状况调查公报》[45]显示,在通过互联网途径获取体育信息方面,城镇居民比乡村居民高7.5%,20~29岁人群从互联网获取信息的百分比最高,为17.8%,随着年龄的增大,通过互联网获取体育信息的人数百分比逐渐降低,50岁以上人群基本不从互联网获取体育信息。

(2)“数据孤岛”凸显。在数字化转型过程中,数据将不只是对生产活动的记录,而是更多地进入业务的深度融合[46]。随着体育产业数字化不断深入,体育企业内部、体育企业与外部信息交互的需求日益强烈,体育产业链上下游相关企业和用户急需对已有信息进行整合,打通“数据孤岛”,共享行业信息。如体育产业相关部门与旅游业、住宿餐饮业相关部门之间,需根据体育市场需求变化,整合数据信息,实现互通互联,提升体育产业及其相关产业的整体发展水平。当前,条块分割的管理体制使部门间业务往来不畅,特别是在数字化转型过程中,数据信息连接受阻,制约了包括体育产业、养老产业等在内的大健康产业互促融合发展。加之传统体育制造业与现代体育服务业关联性不强,2种业态之间的“数据孤岛”导致体育制造企业与体育服务企业间的业务隔绝。在后疫情时代,体育产业数字化转型升级加快,亟待建立全国性、区域性体育产业大数据中心,打通产业“数据孤岛”,合力推动体育产业的科学量化发展[47]。

4.3 体育企业数字化转型的成本高与周期长并存

体育企业是体育产业发展的微观主体,体育企业的数字化转型发展状况决定着数字技术影响下的体育产业发展状况。现阶段,体育企业数字化转型存在成本高和周期长并存的短板,制约体育产业整体的数字化转型发展。

(1)体育企业数字化转型成本高。企业数字化转型是一项周期长、投资大的复杂系统工程[48]。《中国产业数字化报告(2020)》显示,我国数字化转型的投入远远不足,数字化转型投入超过年销售额5%的企业占比仅为14%。当前,我国体育产业的市场主体比较薄弱,体育骨干企业偏少,体育中小微企业活跃程度不高,数字化转型面临着较大的成本压力。通常企业数字化营销涉及业务流程的重新梳理、市场调研、培养数字化营销专业人员、系统硬件使用、针对市场的数字营销等费用,前期资金投入较大[49]。如安踏是我国大型体育用品制造企业之一,其在数字化转型以及科技引领的极致价值方面的投入将超过10亿元[50],而中小体育企业很难承受如此大的数字化转型成本压力。

(2)体育企业数字化转型周期长。数字化转型从顶层设计到落地实施都需要一整套商业流程的改造,涵盖数字化营销转型(客户数字化),建立数字化组织架构(员工数字化),内部管理流程如生产线、供应链、财务流程的数字化(经营数字化)等。此外,企业数字化转型不仅是技术更新,也是经营理念、组织运营等全方位的变革,从而实现战略性、整体性、规范性、协同性、安全性和可操作性,这集中体现在周期长等方面[48]。体育产业属于慢产业,适合渐进式发展,经历了《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》发布后的几年发展,体育产业周期长的特点更加鲜明地展现出来[51]。体育产业既处于最好的发展时期,又面临后疫情时代数字化转型带来的深度变革,需要系统性、持续性深耕,积极适应体育产业发展规律,推动体育企业转变发展方式,不断迈向高质量发展。

4.4 体育产业领域的数字化人才短缺与结构性失业风险并存

高质量的产业人才队伍是促进体育产业繁荣发展的有力保障[52]。数字经济与体育产业融合,对体育产业数字化人才的需求日益增大。特别是在后疫情时代,体育企业纷纷探索数字化转型,而体育数字化人才短缺与结构性失业风险并存,给数字经济驱动体育产业高质量发展造成了一定的阻碍。

(1)体育产业领域存在数字化人才短缺问题。随着产业数字化转型发展,数字化人才成为决定企业数字化转型的关键[48]。当前,我国信息与通信技术(ICT)人才短缺,《中国产业数字化报告2020》[48]显示,我国企业ICT人员占总人员的比重仅为1.0%~1.5%,这一结果间接折射出我国体育产业数字化人才短缺问题。从我国经济社会发展状况看,人才供给结构的调整滞后于产业结构的变化[16]。体育产业在本质上属于服务业范畴,在体育产业数字化转型过程中,随着体育产业结构不断优化升级,体育市场存在着数字化人才需求增加而供给端人才短缺的困境。其原因主要在于,当前尚无专门的体育产业数字化人才培养机构或单位,体育产业数字化人才培养渠道不畅。

(2)体育产业领域存在结构性失业风险。结构性失业是指产业结构、产品结构、市场结构等的发展变化导致劳动力市场供需之间不匹配而引起的失业,其特点是职位空缺和劳动者失业并存。结构性失业风险的产生须同时具备2个条件:经济变动使社会劳动力需求结构发生变化;主客观条件约束使劳动力供给结构无法迅速对需求结构的变化做出调整[16]。随着新型数字技术应用于体育产业领域,体育企业的生产效率、组织分工发生了根本变化,特别是在后疫情时代,平台化运营与数字化营销加大了对体育企业数字化人才的需求,而传统体育人才由于缺乏数字技术能力,短期内难以适应体育企业数字化转型的要求,这在一定程度上容易增加体育产业领域的结构性失业风险。具体体现在:①机器换人风险。由于我国体育制造业整体处于全球价值链中低端,主要从事生产组装等重复性、常规性工作,就业者的知识结构不合理,低技能就业者被机器生产替代的可能性较大,给体育产业就业带来压力。②生产效率提升引发的失业风险。数字技术赋能体育产业使体育企业的分工趋向专业化、精细化,促使在劳动需求量不变的条件下,较少的劳动力能完成较大的生产规模,极大降低了劳动力需求。

5. 数字经济驱动体育产业高质量发展的实施路径

5.1 推进体育企业数字化转型

企业的数字化转型一般包括企业战略、营销、商品、商业模式、管理以及企业文化等整体的数字化转变[15]238。体育企业的规模与数量是衡量体育市场主体活力和反映体育产业发展状况的重要标志。应从体育企业的营销数字化、产品数字化、商业模式数字化、管理数字化等方面,推进体育企业的数字化转型。

5.1.1 营销的数字化转型

“数字营销是数字化转型的关键”[15]240,传统体育企业通过应用数字技术和数字媒体,增加企业与用户之间的互动,提升用户体验度,推进体育营销的数字化转型。①运用社交网络进行营销。社交网络营销是建立口碑和品牌的有效策略,通过利用平台经济、“粉丝”经济等效应,提升体育品牌口碑,扩大体育品牌影响力。②增加线上与线下的互动。通过定期发放体育产品消费券,鼓励用户通过社交媒体转发产品与服务,深度参与线上互动,搭建用户与厂商之间的良性互动平台。③提升线上与线下的一致性和便利性。通过建立线上与线下客户购物环境的一致性、消费服务保障的一致性等,为大众提供便捷化消费环境,提高用户黏性和忠诚度。④提升用户参与度。数字技术赋能体育企业能实现需求倒逼供给的新商业模式,通过用户参与定制体育产品与服务,倒逼体育企业提供精准化服务,满足用户的个性化需求。

5.1.2 产品的数字化转型

产品的数字化指通过数字技术改变产品的形态和功能,涉及体育产品的生产、销售、服务等方面。《体育产业统计分类(2019)》[53]显示,体育产业包括健身休闲、竞赛表演、体育培训与教育、体育用品及相关制造等11个子业态,其提供的体育产品构成了整体体育市场的产品供给。一方面,通过推进体育产业子业态产品的数字化,促进体育商业模式创新,提供个性化产品与服务,培育多样化体育市场。另一方面,通过数字技术赋能体育产品,使体育产品具备更多功能,如对体育智能可穿戴设备而言,通过体育用品制造业的数字化转型,改变传统体育产品的单一功能,促进体育产品的智能化和便捷化。

5.1.3 商业模式的数字化转型

在数字经济时代,数字平台成为体育企业商业模式数字化转型的重要驱动力。数字平台属于线上技术支持型的双边或多边市场商业模式,可使2个或多个有潜在商业关系的参与者完成交易。受到数字技术带来的网络外部性影响,数字平台能整合生产者、消费者与第三方需求,创新商业模式[15]245。体育企业的数字化转型催生出以C2B为代表的新的商业模式,能整合生产制造、消费、物流等多个流程。区别于工业经济时代以厂商为中心、以商业资源供给创造需求和驱动需求的B2C模式,C2B模式通过运用数字技术为消费者赋能,进而引致C端改变[54]100。C2B模式能遵循“以用户为中心”的商业逻辑,通过市场力量倒逼供给,使企业与消费者共同参与产品的研发、设计、生产等环节,实现定制化生产与个性化服务相结合,形成价值共创,带来企业整体的商业模式转型。

5.1.4 管理的数字化转型

通过体育企业管理的数字化转型,提高企业运行效率。①强化体育企业数字化转型的战略地位。体育企业通过明确数字化转型的战略目标,制订阶段性目标、主要战略举措与任务分工,促进企业数字化转型。②调整体育企业组织结构。通过设立专门的企业数字化转型部门、明确企业的数字化业务职能,更好地适应体育企业数字化转型的要求。③建立体育企业数字化平台。以统一的数字化平台适应未来共享平台、去中心化领导的组织结构发展方向[15]250,通过推动体育企业管理的数字化转型,提高生产柔性化水平和生产效率。④培养新型体育数字化人才。企业数字化人才队伍是驱动企业数字化转型的关键要素。通过培养既懂体育经营管理,又懂数字技术处理的新型体育产业复合型人才,拓展体育企业管理的数字化转型空间。

5.2 促进数字经济与体育产业深度融合

在数字经济时代,大数据、人工智能、云计算等新型数字技术有向体育产业渗透的趋势,而促进数字经济与体育产业深度融合,推动体育产业数字化转型,能有效适应“十四五”时期体育产业高质量发展的要求。

5.2.1 体育制造业数字化

数字经济时代给制造业带来的变革就是“新制造”的兴起,通过采用数字技术实现智能化制造、个性化定制和柔性化生产,进而呈现新的制造方式、产品和服务[54]106-107。体育制造业是我国体育产业中规模最大的业态,2019年体育用品及相关产品制造总规模为13 614.1亿元,占体育产业总规模的46.2%[2]。数字经济赋能体育制造业,呈现发展动力、制造方式、协作方式、价值创造方式、运行方式等方面的变革。①体育制造业数字化以数据为主要驱动力,生产能有效匹配需求的体育制造产品,呈现发展动力。②体育制造业数字化推动生产方式从传统的实体制造向实体制造与虚拟制造融合转变[16],如借助人工智能、VR、AR等信息技术,设计仿真、虚拟运动制造设备。③体育制造业数字化通过平台支撑,推动生产分工协作方式从线性分工向网络化协同转化,并以平台为核心,形成企业用户之间、企业与消费者之间的协同化生产与服务的新生态圈。④体育制造业数字化通过规模化生产降低成本,提供消费者个性化和多样化体育智能产品与服务,提升消费者的体验价值。⑤体育制造业数字化以智能为主导,实现体育制造业的高起点和高标准生产。如安踏通过建立高度智能化数据处理系统及新型智能自动化生产系统,使人工减少了80%,生产效率提高8倍,不良产品率降低20%[55]。可见,数字技术应用于体育制造业领域,给体育制造业带来了变革动力。

5.2.2 体育零售业数字化

2019年,体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理业总规模达到4 501.2亿元,占体育产业总规模的15.3%,占体育服务业总规模的30.1%[2]。较大的体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理规模为体育用品新零售提供了广阔发展空间。所谓新零售是以消费者体验为中心、以数据驱动为内核的泛零售形态,本质上是为消费者提供超出预期的“内容”[54]137。体育用品新零售发展一般涉及线上线下深度融合、智能化、零库存、体验式消费、定制化产品5个方面。①从线上线下深度融合看,新零售能实现线上电商与线下实体商业的融合,为消费者提供精准化、个性化、多样化产品。②从智能化看,新零售能借助大数据和云计算等信息技术,准确定位产品市场,了解消费者需求,实现智能化供需匹配服务。③从零库存看,数字技术赋能下的新零售能促进科学预测、控制产量、精准生产,实现零库存。④从体验式消费看,通过运用VR、AR等新型信息技术,打造线下体验、线上消费的新模式。⑤从定制化产品看,消费者可通过线上平台提出个性化需求,实现供给端的定制化生产和服务。如世界知名运动用品品牌阿迪达斯近年来积极探索新零售模式,2019年阿迪达斯健身旗舰店正式登录线上电商平台,通过打造线下体验+线上购买的互动式供需新方式,致力于给用户带来更好的购物体验与品牌保证,形成线上线下一体化的“全渠道新零售模式”[56]。

5.2.3 体育场馆服务业数字化

体育场馆(地)不仅是大众进行体育消费的基础保障,也是促进体育产业发展的有力保障。数字经济赋能体育场馆服务业,能形成新型智慧体育场馆。①从运营系统数字化看,数字化赋能体育场馆服务业,能在场馆能源消耗、通风系统、设备使用状况、人员调度等方面实现资源优化配置,通过获取实时场馆运营数据,提升场馆运营效率。②从票务接口数字化看,通过智能身份识别系统实现“刷脸入场”,减少人力资源耗费,降低运营成本。③从市场开发数字化看,通过上述票务接口数字化,获取不同观众对体育赛事的需求数据,采用线上与线下结合的策略,开发和拓展消费者市场。④从观众体验数字化看,5G、人工智能、VR、AR等新型信息技术应用于体育场馆,能给观众带来实时回放与沉浸式体验。⑤从后勤保障数字化看,智慧场馆能精准定位观众席座次,提供交通疏导,并与餐饮、住宿等深度融合,最大化发挥场馆运营的经济与社会效益。如阿里体育中心依托新型数字技术,推进体育场馆新服务、新产品、新运营,探索创新大型体育场馆“一体化智慧运营”新模式[57]。

5.2.4 体育培训业数字化

近年来,我国体育教育与培训业呈现较快发展态势,其总规模已由2015年的247.6亿元,增长至2019年的1 909.4亿元,年均增长率达到66.6%[2]。青少年体育培训、中老年体育培训等市场发展程度影响着体育产业的健康、快速发展。2020年,受新冠疫情影响,体育培训业数字化转型加快。体育培训业数字化转型主要体现在借助移动互联网、大数据等信息技术,整合线下资源,实现线上培训。一方面,线上线下的融合能在C端(消费者端)更好地提升消费者的体验度,又能在B端(企业端)帮助机构进一步提升教学质量,优化成本结构;另一方面,基于线上赋能线下,可增强用户黏性,扩展线上业务,实现体育培训业的数字化发展[58]。近年来,多家体育培训企业寻求数字化转型。如体育培训机构动因体育自2011年创办以来,深耕3~17岁儿童青少年综合类体育培训领域,构建“培训+场馆+赛事”的商业闭环,不断提升科技创新及产品服务质量,并推出在线运动课程,通过将体育培训移至线上,弥补线下培训的不足,加速促进体育培训行业迈入“互联网+”时代[58]。

5.3 提升体育产业数字化治理水平

数字经济一般包括数字产业化、产业数字化、数字化治理等内容。其中,数字化治理利用数字技术完善治理体系,提升综合治理能力,实现治理模式创新、治理方式变革等目的。当前,体育产业数字化存在法律法规滞后、网络市场监管不足等问题,亟待提升体育产业数字化治理水平,保障体育产业高质量发展。

5.3.1 建立多元主体协同治理模式

数字经济赋能体育产业催生出的体育产业数字化发展新模式具有去中心化、多元参与的特点[54]273。因此,多元主体协同治理能力决定了体育产业数字化能否健康、快速发展。一方面,通过建立部级联席会议制度,着力解决体育主管部门与信息技术部门之间的职能交叉、监管信息不对称和不共享等问题,打造部门间的协同共治模式,促进监管制度化和常态化,形成监管合力。另一方面,探索政府主导、企业自治、行业自律、社会参与的协同共治模式,政府做好平台网络监管与服务工作,企业做好优质化、智能化、全流程的生产与服务工作,行业严格执行相关法律法规,社会积极参与体育治理过程,形成多元主体共治模式,以规范体育市场行为。

5.3.2 提高互联网平台治理能力

平台经济是一种新型复杂经济现象,其核心是匹配双边或多边市场。平台治理通常是指合理界定政府、平台、第三方的责任,发挥平台的枢纽作用,并对平台相关问题进行治理[54]274。①通过制订平台规则,加强用户管理,建立能进入平台的行业标准,遵守体育企业平台运营准则,保证体育产品与服务质量。②通过建立适应平台特点的监管体系,保障企业与消费者之间的互通互联,构建平等、诚信的平台运营环境。③通过加强网络平台的安全防控与个人信息保护并建立畅通的消费者权益保护渠道,提升平台的自我运行效能。在新冠疫情影响下,体育企业借助互联网技术积极探索线上自救措施,体育平台经济呈现较大发展前景。提高互联网平台治理能力,能有效为中小微体育企业纾困,化解特殊时期体育产业的发展难题。

5.3.3 完善治理制度

法律制度的相对稳定性与数字经济的创新性之间存在着矛盾[16]。在新科技革命和产业变革引领下,存在着数字产业化、产业数字化的快速发展与新型网络空间的法律法规不适应的问题。特别是受新冠疫情影响,数字经济与体育产业融合加快,体育产业网络治理存在着法律法规滞后、消费者信息泄漏等问题,亟待完善体育市场网络空间的治理制度。一方面,针对数字经济赋能体育产业发展过程中存在的制度不完善问题,应加快修法、释法,出台体育产业数字化发展领域的相关法律制度,明确企业、平台、消费者等多方责任边界,使体育企业在互联网平台经济中的发展有法可依、有章可循。另一方面,体育行业管理部门应出台适应体育产业数字化发展要求的监管政策,提高政策的时效性和针对性,增强体育市场的治理能力。

5.3.4 优化治理手段与方式

对于互联网领域的治理,不仅需要完善治理理念与规则,而且需要优化治理手段与方式[16]。①借助互联网平台,加强事中和事后的流程监管。如体育赛事审批权放开后,体育赛事数量呈现井喷式增长,需要充分利用信息技术手段,加强赛中和赛后的安保人员调配、交通道路疏导、参赛线路全流程监控等,提高赛事的监管能力。②运用大数据、人工智能、VR等新型信息技术提高体育治理能力。对于体育用品交易类平台出现的假货问题、信息内容类平台出现的网络谣言问题,可借助数字技术进行有效治理,如基于嵌入式数字技术的体育用品制造业网络交易平台能保证体育市场的良性运行,基于嵌入式数字技术的体育培训业网络服务平台能提供精准、高效管理。③建立多层级信用体系,约束体育多元主体的网络市场行为。通过加快培育体育信用服务市场,发展第三方信用服务,并完善体育产业数字化市场的奖惩机制,提高体育网络空间的治理能力。

6. 结束语

近年来,我国数字经济规模持续扩大、增速保持高位运行,发挥数字经济驱动体育产业高质量发展的作用,有利于提升体育产业的经济效益、社会效益和生态效益。在此背景下,本文以“数字经济驱动体育产业高质量发展”为分析视角,从宏观、中观、微观3个层面探析数字经济驱动体育产业高质量发展的逻辑,并从推进体育企业数字化转型、促进数字经济与体育产业深度融合、提升体育产业数字化治理水平3个维度,提出数字经济驱动体育产业高质量发展的路径,以期从理论层面为体育产业高质量发展提供参考。

作者贡献声明:任波:设计论文框架,搜集、统计数据,撰写、修改论文;黄海燕:提出论文选题,调研文献,核实数据,指导修改论文。 -

[1] 中国信息通信研究院. 中国数字经济发展白皮书: 2020年[EB/OL]. [2021-05-21]. http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202007/t20200702_285535.htm [2] 国家统计局, 国家体育总局. 2019年全国体育产业总规模与增加值数据公告[EB/OL]. [2021-05-21]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202012/t20201231_1811943.html [3] 中华人民共和国中央人民政府. 体育产业力争成为国民经济支柱性产业[EB/OL]. [2021-05-20]. http://www.gov.cn/zhengce/2019-09/03/content_5426712.htm [4] 刘佳昊. 网络与数字时代的体育产业[J]. 体育科学, 2019, 39(10): 56-64 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYKX201910006.htm [5] 沈克印, 寇明宇, 王戬勋, 等. 体育服务业数字化的价值维度、场景样板与方略举措[J]. 体育学研究, 2020, 34(3): 53-63 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LJTB202003009.htm [6] 任波, 黄海燕. 中国数字经济与体育产业融合的动力、机制与模式[J]. 体育学研究, 2020, 34(5): 55-66 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LJTB202005009.htm [7] 张森木. 互联网+体育产业发展战略研究[J]. 体育文化导刊, 2016(3): 121-124 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYWS201603028.htm [8] 谢经良, 孙晋海, 曹莉. 大数据时代我国体育产业发展的机遇、挑战与对策[J]. 上海体育学院学报, 2015, 39(4): 59-63 doi: 10.3969/j.issn.1000-5498.2015.04.012 [9] 黄道名, 郭孟林, 杨群茹. 体育产业区块链技术的应用选择与实现路径[J]. 体育科学, 2019, 39(8): 22-28 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYKX201908003.htm [10] 中国政府网. 新闻办就《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》贯彻落实情况举行发布会全部文字[EB/OL]. [2021-05-31]. http://www.gov.cn/xinwen/2015-12/08/content_5021315.htm [11] 国家体育总局. 2018年中国体育产业峰会在上海市举行[EB/OL]. [2020-10-07]. http://www.sport.gov.cn/n14366/c860102/content.html [12] 任波, 戴俊. 中国体育产业高质量发展: 困境、逻辑与路径: 基于"质量和效益为中心"的视角[J]. 体育与科学, 2020(2): 61-72 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYYK202002009.htm [13] 习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[M]. 北京: 人民出版社, 2017: 11-20 [14] 中国政府网. 李克强2016夏季达沃斯论坛致辞实录[EB/OL]. [2021-04-27]. http://www.gov.cn/zhuanti/2016-06/27/content_5085953.htm [15] 马化腾, 孟昭莉, 闫德利, 等. 数字经济: 中国创新增长新动能[M]. 北京: 中信出版集团, 2019 [16] 中国信息通信研究院. 中国数字经济发展与就业白皮书: 2019年[EB/OL]. [2021-05-20]. http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201904/t20190417_197904.htm [17] 中国网信网. 二十国集团数字经济发展与合作倡议[EB/OL]. [2021-05-20]. http://www.cac.gov.cn/2016-09/29/c_1119648520.htm [18] 中国信息通信研究院. 中国数字经济白皮书: 2015-2018合集[EB/OL]. [2021-05-20]. http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201904/t20190417_197905.htm [19] 张于喆. 数字经济驱动产业结构向中高端迈进的发展思路与主要任务[J]. 经济纵横, 2018(9): 85-91 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JJZH201809011.htm [20] 央广网. 互联网企业目光对准体育产业"互联网+体育"模式日渐兴起[EB/OL]. [2021-05-21]. http://finance.cnr.cn/txcj/20181017/t20181017_524387286.shtml [21] 霍建新. 线上体育将引爆体育产业新增长点[N]. 中国体育报, 2020-05-24(7) [22] 丰佳佳. 体育产业线上突围初显成效[N]. 中国体育报, 2020-05-28(2) [23] 张新红. 数字经济与中国发展[J]. 电子政务, 2016(11): 2-11 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZZW201611003.htm [24] 求是网. 习近平这样部署供给侧结构性改革[EB/OL]. [2021-05-21]. http://www.qstheory.cn/zhuanqu/rdjj/2019-02/26/c_1124164133.htm [25] 高培勇, 杜创, 刘霞辉, 等. 高质量发展背景下的现代化经济体系建设: 一个逻辑框架[J]. 经济研究, 2019, 54(4): 4-17 doi: 10.3969/j.issn.1004-9746.2019.04.002 [26] 荆文君, 孙宝文. 数字经济促进经济高质量发展: 一个理论分析框架[J]. 经济学家, 2019(2): 66-73 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JJXJ201902008.htm [27] 王娟. 数字经济驱动经济高质量发展: 要素配置和战略选择[J]. 宁夏社会科学, 2019(5): 88-94 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LXSK201905012.htm [28] 新华网. 数据是数字经济的核心生产要素[EB/OL]. [2021-05-21]. http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-03/18/c_1210085067.htm [29] 刘刚. 网络空间发展与资源配置方式变革[J]. 天府新论, 2019(4): 8-11 doi: 10.3969/j.issn.1004-0633.2019.04.004 [30] 刘玉奇, 王强. 数字化视角下的数据生产要素与资源配置重构研究: 新零售与数字化转型[J]. 商业经济研究, 2019(16): 5-7 doi: 10.3969/j.issn.1002-5863.2019.16.002 [31] 蔡跃洲, 付一夫. 全要素生产率增长中的技术效应与结构效应: 基于中国宏观和产业数据的测算及分解[J]. 经济研究, 2017, 52(1): 72-88 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JJYJ201701007.htm [32] 蔡跃洲. 数字经济时代的全要素生产率及增长动力[EB/OL]. [2021-05-21]. http://www.ce.cn/macro/more/201905/08/t20190508_32023094.shtml [33] 刘树林. 产业经济学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2012 [34] 苏东水. 产业经济学[M]. 4版. 北京: 高等教育出版社, 2017 [35] 何大安, 许一帆. 数字经济运行与供给侧结构重塑[J]. 经济学家, 2020(4): 57-67 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JJXJ202004007.htm [36] 肖旭, 戚聿东. 产业数字化转型的价值维度与理论逻辑[J]. 改革, 2019(8): 61-70 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-REFO201908005.htm [37] 尹福臣. 数字经济催生的产业变革[EB/OL]. [2021-05-21]. https://www.sohu.com/a/227652834_494876 [38] 江小涓. 高度联通社会中的资源重组与服务业增长[J]. 经济研究, 2017, 52(3): 4-17 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JJYJ201703002.htm [39] 江小涓, 李姝. 数字化、全球化与职业体育的未来[J]. 上海体育学院学报, 2020, 44(3): 1-16 http://www.styb.cbpt.cnki.net/WKE/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=744e7c75-3e39-48f8-9f02-b527799fb206 [40] 江小涓. 网络空间服务业: 效率、约束及发展前景: 以体育和文化产业为例[J]. 经济研究, 2018, 53(4): 4-17 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JJYJ201804002.htm [41] 中国报告网. 资本在各种体育项目上多元化布局我国体育市场呈现出长尾效应[EB/OL]. [2021-05-21]. http://market.chinabaogao.com/wenti/1024254aR016.html [42] 杨卓凡. 数字化转型带来的经济社会变革与监管挑战[J]. 新经济导刊, 2019(3): 64-68 doi: 10.3969/j.issn.1009-959X.2019.03.011 [43] 何伟, 张伟东, 王超贤. 面向数字化转型的"互联网+"战略升级研究[J]. 中国工程科学, 2020, 22(4): 10-17 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GCKX202004003.htm [44] 杜振华. "互联网+"背景的信息基础设施建设愿景[J]. 改革, 2015(10): 113-120 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-REFO201510013.htm [45] 国家体育总局. 2014年全民健身活动状况调查公报[EB/OL]. [2021-05-02]. http://www.sport.gov.cn/n16/n1077/n1422/7300210.html [46] 中国科学院科技战略咨询研究院课题组. 产业数字化转型战略与实践[M]. 北京: 机械工业出版社, 2020: 61 [47] 季浩. 我国体育产业发展情况概述: 2015-2018年[N]. 中国体育报, 2020-09-08(6) [48] 国家信息中心信息化和产业发展部, 京东数字科技研究院. 中国产业数字化报告2020[R]. 北京: 国家信息中心信息化和产业发展部, 2020: 22-24 [49] 朱晶裕. 企业到底该花多少钱做数字化转型?[EB/OL]. [2021-05-02]. https://www.cnwebe.com/articles/125257.html [50] 晋江新闻网. 率先实现规模化应用安踏开启设计数字化变革[EB/OL]. [2021-05-02]. http://news.ijjnews.com/system/2020/10/12/030041047.shtml [51] 珂珂. 体育产业须下高质量发展的慢功夫[N]. 光明日报, 2019-10-08(2) [52] 国家体育总局人事司. 新中国体育人才工作发展研究[J]. 体育文化导刊, 2019(11): 11-23 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYWS201911003.htm [53] 国家统计局. 体育产业统计分类: 2019[EB/OL]. [2021-05-02]. http://www.stats.gov.cn/tjgz/tzgb/201904/t20190409_1658556.html [54] 汤潇. 数字经济: 影响未来的新技术、新模式、新产业[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2019 [55] 新华网. 泉州市加快数字经济发展推动产业转型升级[EB/OL]. [2021-05-02]. http://www.xinhuanet.com/money/2018-11/27/c_1210003666.htm [56] 新华网. 阿迪全面进军中国健身市场, 将开创新零售模式[EB/OL]. [2021-05-02]. http://www.xinhuanet.com/sports/2019-05/24/c_1124539056.htm [57] 新华网. 阿里体育中心投入运营探索大型体育场馆智慧运营新模式[EB/OL]. [2021-05-02]. http://www.xinhuanet.com/sports/2019-08/04/c_1124834546.htm [58] 中国网. 动因体育率先启动线上运动课, 探索体育培训行业成长新路径[EB/OL]. [2021-06-18]. http://zjnews.china.com.cn/yuanchuan/2020-02-26/213575.html -

期刊类型引用(100)

1. 林舒婷,魏德样. 体育产业数字化转型运行机制及实现路径. 体育文化导刊. 2025(01): 97-104 .  百度学术

百度学术

2. 师浩轩,柴王军. 数智技术赋能体育用品制造业数字化转型的作用机制与推进路径. 天津体育学院学报. 2025(01): 86-93 .  百度学术

百度学术

3. 龙秋生,范颖茵,曹姣. 数字经济赋能居民体育消费的实证研究. 体育研究与教育. 2025(01): 19-25 .  百度学术

百度学术

4. 金海滨. 数字化赋能:引领学校体育资源提“智”升级. 江苏教育研究. 2025(02): 97-100 .  百度学术

百度学术

5. 于浩,沈克印. 新质生产力赋能体育服务业高质量发展研究. 体育文化导刊. 2025(02): 73-78 .  百度学术

百度学术

6. 张梦迪,李国印. 高校体育场馆在数字经济背景下的可持续发展战略. 文体用品与科技. 2025(04): 52-54 .  百度学术

百度学术

7. 牛志培,杨占东,于作军. 数字技术赋能冰雪旅游产业高质量发展的作用机制、应用场景与实现路径. 沈阳体育学院学报. 2025(01): 124-130 .  百度学术

百度学术

8. 邵继萍,倪艳珍,吴晟. 我国体育产业数字化转型:作用机制与经营绩效评估. 北京体育大学学报. 2024(01): 35-49 .  百度学术

百度学术

9. 张永韬,赵熙,王明涛. 成渝地区双城经济圈体育产业一体化高质量发展对策研究. 决策咨询. 2024(01): 40-43+46 .  百度学术

百度学术

10. 郜邦国,蒋维,李钢,吴思. 数字化背景下露营产业的趋势研判与发展路径. 体育科技文献通报. 2024(02): 145-148+183 .  百度学术

百度学术

11. 闫自坤,朱俊杰,郭井双. 数字赋能体育场馆高质量发展的路径探析. 体育科技文献通报. 2024(02): 141-144 .  百度学术

百度学术

12. 陈立春. 数字经济时代冰雪产业高质量发展策略研究. 冰雪运动. 2024(01): 67-71 .  百度学术

百度学术

13. 付群,范金玲. 中国体育产业数字化转型的时代逻辑、问题审视及应对方略. 哈尔滨体育学院学报. 2024(02): 9-18 .  百度学术

百度学术

14. 陈椿萍,李碧珍. 数字技术体育应用场景理论创新的演进轨迹及其实践. 福建师范大学学报(自然科学版). 2024(02): 169-176 .  百度学术

百度学术

15. 李娟. 基于CiteSpace分析我国互联网+体育产业的热点演进与未来展望. 湖北体育科技. 2024(02): 37-43 .  百度学术

百度学术

16. 郭巍,马孝月,崔青青,孔瑞芳. 数字经济对体育产业高质量发展的影响研究. 统计与决策. 2024(05): 79-83 .  百度学术

百度学术

17. 李真鹏,周锦锐,邱海洪. 基于SWOT-CLPV矩阵模型的体育非物质文化遗产数字化传播研究. 体育科技文献通报. 2024(03): 126-130 .  百度学术

百度学术

18. 屈钰丰,腊甜甜,屈铭喆,屈东华. “双碳”目标下的乡村体育旅游低碳发展. 体育文化导刊. 2024(03): 89-96 .  百度学术

百度学术

19. 沈纲,梁翊. 类ChatGPT人工智能嵌入高校体育中的应用前景、潜在风险与推进策略. 南京体育学院学报. 2024(02): 21-25+2 .  百度学术

百度学术

20. 李莉,关园园. 中小微旅游企业数字化转型的驱动机制. 重庆第二师范学院学报. 2024(02): 26-32 .  百度学术

百度学术

21. 张亚文,谢翔,张小林. 数实融合背景下体育旅游产业数字化转型:动力机制、现实困境与推进策略. 沈阳体育学院学报. 2024(02): 9-15 .  百度学术

百度学术

22. 张奇男,董芹芹. 乡村振兴战略下城乡体育融合发展的动力机制与路径选择. 体育教育学刊. 2024(02): 49-56+2 .  百度学术

百度学术

23. 黄洪鑫,姜勇. 空间转向视域下全民健身公共服务供给的困囿、审视与突破路径. 体育科技文献通报. 2024(04): 134-137 .  百度学术

百度学术

24. 李菲,张凤彪. 数字技术赋能体育产业转型升级的现实动力、内在逻辑与纾解路径. 辽宁体育科技. 2024(03): 29-36 .  百度学术

百度学术

25. 秦丹,杜承润,邢学峰,王子朴. 数字经济驱动体育产业高质量发展的影响机制研究. 成都体育学院学报. 2024(03): 27-36 .  百度学术

百度学术

26. 黎镇鹏,任波. 数字体育赛事:概念内涵、实践样态与发展路径. 武汉体育学院学报. 2024(06): 57-64 .  百度学术

百度学术

27. 李洁,刘凌波. 数字经济、产业集聚与体育产业效率. 重庆大学学报(社会科学版). 2024(03): 100-114 .  百度学术

百度学术

28. 许金富,王海霞,路来冰,叶宋忠,潘玮,杨少雄. 体育用品制造企业数字化建设对其高质量发展的影响及作用机制——基于沪深A股和新三板的体育用品制造企业的实证研究. 首都体育学院学报. 2024(03): 334-345 .  百度学术

百度学术

29. 沈克印,曹庆泽. 新质生产力提升体育产业链韧性的作用机制与推进路径. 体育与科学. 2024(04): 1-11+31 .  百度学术

百度学术

30. 侯想,付群,胡智婷. 数字经济时代我国体育产业数字化转型探析. 体育文化导刊. 2024(08): 70-76 .  百度学术

百度学术

31. 程豪,杜丛新. 互联网经济下国产体育品牌营业渠道结构优化. 文体用品与科技. 2024(19): 58-60 .  百度学术

百度学术

32. 廖粤生,王先亮. 人工智能助推体育产业高质量发展:时代机遇、现实挑战与应对方略. 中国体育科技. 2024(07): 79-87 .  百度学术

百度学术

33. 杨继东,杨登宇. 产业数字化:发展现状、作用机理及实现路径. 工信财经科技. 2024(05): 67-81 .  百度学术

百度学术

34. 丁一津. 数字经济赋能体育产业转型升级的动力机制、现实阻滞与推进路径. 运动精品. 2024(09): 74-76+80 .  百度学术

百度学术

35. 李远辉,岳敏. 新质生产力驱动下我国体育产业高质量发展的推进策略研究. 安徽商贸职业技术学院学报. 2024(04): 1-6 .  百度学术

百度学术

36. 施宇,陈元欣,徐杰忠. 体育消费活力提升的行动逻辑及关键驱动力——基于40座体育消费试点城市的分析. 体育科学. 2024(10): 3-12 .  百度学术

百度学术

37. 余思均,熊禄全,李旭,张琪琳. 从电子竞技到虚拟赛事:中国数字体育赛事的演进历程、现实困境与未来路向. 体育科学. 2024(11): 15-31 .  百度学术

百度学术

38. 何秋洁,张君兰,陈国庆. 数字经济助推康养产业高质量发展路径研究. 攀枝花学院学报. 2023(01): 8-17 .  百度学术

百度学术

39. 赵巍,徐筱雯,沈丽玲. 数字经济赋能体育用品出口竞争力提升:作用效果与传导机制. 山东体育学院学报. 2023(01): 48-56 .  百度学术

百度学术

40. 高梦真,王志文,石振国. 数字化赋能全民健身公共服务精准供给:作用机理与实施策略. 体育文化导刊. 2023(02): 21-26+33 .  百度学术

百度学术

41. 李欣芮,牟粼琳,刘苏潇,张学渊. 人工智能赋能体育场馆发展的场景耦合、现实困境及实践路径. 湖北体育科技. 2023(01): 76-81 .  百度学术

百度学术

42. 刘超,孙永明. 数字化发展如何驱动体育用品制造业服务化转型——来自上市公司的经验证据. 武汉体育学院学报. 2023(03): 53-60 .  百度学术

百度学术

43. 王甜,宗海斌. 数字化体育健身产业发展的现实动力、困境以及实施路径研究. 文体用品与科技. 2023(06): 68-70 .  百度学术

百度学术

44. 喻袁崛,喻坚. 数字经济驱动体育产业高质量发展研究综述与展望. 时代经贸. 2023(03): 148-152 .  百度学术

百度学术

45. 尹慧玲. 数字经济时代中日韩体育产业数字化转型的挑战与路径. 当代体育科技. 2023(08): 93-96 .  百度学术

百度学术

46. 牛群,王恒利,岳冉冉. 多元主体协同推进体育产业智慧化发展机制与未来图景. 体育文化导刊. 2023(04): 87-93 .  百度学术

百度学术

47. 张致铜,王格,田奔奔,王靖江. 需求、变革与展望:“ChatGPT”时代的体育产业. 工信财经科技. 2023(02): 86-97 .  百度学术

百度学术

48. 赵新辉,谢利威,朱亚杰,王梦卓. 我国智慧体育的研究热点、历程演变及发展趋势分析. 湖北体育科技. 2023(04): 311-319 .  百度学术

百度学术

49. 李艳丽,李雨桐,杨斯琦. 我国数字经济与体育产业耦合协同发展的实证研究——基于耦合协调度模型与灰色关联分析法. 山东体育学院学报. 2023(03): 42-52 .  百度学术

百度学术

50. 陈慧娟. 数字经济对体育企业全要素生产率的影响. 山东体育学院学报. 2023(03): 53-62+70 .  百度学术

百度学术

51. 肖焜. 数智革新驱动传统体育文化产业高质量发展的路径思考. 文体用品与科技. 2023(13): 73-75 .  百度学术

百度学术

52. 夏江涛,王石峰,黎镇鹏. 我国体育旅游产业数字化转型:动力机制、现实困境与实践路径. 体育学研究. 2023(03): 65-75 .  百度学术

百度学术

53. 张强,王家宏. 数字赋能体育场馆智慧化转型发展:突破动因、国外镜鉴与立体化路径. 武汉体育学院学报. 2023(07): 54-61 .  百度学术

百度学术

54. 张富,蔡宝家,郑桂凤. 中国体育职业联赛商业价值的数字化重塑——基于数字营销的视角. 体育科学研究. 2023(03): 34-42 .  百度学术

百度学术

55. 王璇,沈克印. 中国式现代化视域下数字经济助推体育产业高质量发展的实施路径. 沈阳体育学院学报. 2023(04): 115-121 .  百度学术

百度学术

56. 龙邦,邢文涛. 体育“非遗”数字化发展机制与推进策略研究. 武术研究. 2023(08): 101-104 .  百度学术

百度学术

57. 何婷,伍聪. 数据可视分析视域下体育产业数字化转型路径研究. 体育世界. 2023(07): 50-52 .  百度学术

百度学术

58. 张莹,王飞,叶海波. 滑雪旅游服务数字化转型的国际经验与启示. 哈尔滨体育学院学报. 2023(05): 42-48 .  百度学术

百度学术

59. 徐苒,马恺明. 数字经济下体育公共信息服务供给模式研究. 特区经济. 2023(09): 117-120 .  百度学术

百度学术

60. 任刘晋,窦小刚,王逊,时圣稳. 数字经济赋能下冰雪体育消费升级的困境与突破. 冰雪运动. 2023(04): 83-87 .  百度学术

百度学术

61. 付群,侯想. 钻石模型视角下我国体育产业数字化转型的现实瓶颈与推进策略. 上海体育学院学报. 2023(10): 70-87 .  百度学术

百度学术

62. 柴王军,王文渤,师浩轩,姚浩江,程新强,巩紫豪. 数字经济驱动体育产业供需适配的内在机理与实现路径. 上海体育学院学报. 2023(10): 88-98 .  百度学术

百度学术

63. 窦亮,安珉柱,刘远祥,孙冰川. 数字经济发展赋能体育消费升级的作用机制与优化路径. 体育科技文献通报. 2023(10): 183-186 .  百度学术

百度学术

64. 武涛,潘宏伟. 我国体育产业与数字经济耦合协同发展研究. 中国集体经济. 2023(33): 114-117 .  百度学术

百度学术

65. 金可蒙,方雪默. “运动银行”的运行机制、实施效果及优化路径研究——以JH运动银行为例. 中国商论. 2023(23): 101-104 .  百度学术

百度学术

66. 吴家豪,郑鸿浩. 如何通过网络嵌入推动平台商业模式创新——来自小米公司的探索性纵向案例研究. 河北企业. 2023(12): 59-62 .  百度学术

百度学术

67. 何强. 智慧体育产业发展的国际经验与本土策略. 北京体育大学学报. 2023(08): 41-49 .  百度学术

百度学术

68. 程宇飞,李荣日. 数字经济驱动体育产业供需动态平衡的理论逻辑与纾解之道. 体育科学. 2023(08): 14-23+32 .  百度学术

百度学术

69. 丁向东. 体育大数据与“双碳”目标:智慧体育产业的低碳发展模式与战略路径. 西北民族大学学报(自然科学版). 2023(04): 32-38 .  百度学术

百度学术

70. 王晓军,王彬茹. 数字体育会展业开展价值、窘境及纾解方略. 湖北第二师范学院学报. 2023(12): 47-53 .  百度学术

百度学术

71. 付群,胡智婷. 扎根理论下我国省域体育企业疫后重振的现实困境与应对方略——基于湖北省67名体育官员调研报告的文本分析. 广州体育学院学报. 2023(04): 55-66 .  百度学术

百度学术

72. 许李杉. 数字经济赋能体育产业高质量发展的机理研究. 上海商业. 2023(12): 64-66 .  百度学术

百度学术

73. 钱俊伟,李荣日. 新发展格局下体育产业发展动能的理论逻辑、现实审视与模型构建. 西安体育学院学报. 2022(01): 54-63 .  百度学术

百度学术

74. 罗宇昕,李书娟,沈克印,刘璐. 数字经济引领体育产业高质量发展的多维价值及推进方略. 西安体育学院学报. 2022(01): 64-72 .  百度学术

百度学术

75. 黄海燕,康露. 新时代体育产业高质量发展的理论逻辑与实施路径. 体育科学. 2022(01): 15-34+58 .  百度学术

百度学术

76. 李增光,沈克印. 体育用品零售业数字化转型的理论逻辑与实践路径. 湖北体育科技. 2022(04): 289-292+304 .  百度学术

百度学术

77. 沈克印,林舒婷,董芹芹,牟粼琳,吕万刚. 数字经济驱动体育产业高质量发展的变革机制与推进策略. 体育学研究. 2022(03): 46-59+90 .  百度学术

百度学术

78. 贾海如,吴志恒,雷涛,苏健蛟. 机遇、挑战与使命:新时代我国民族传统体育发展的价值意蕴. 南京体育学院学报. 2022(06): 75-80 .  百度学术

百度学术

79. 孙术旗,柳鸣毅,敬艳,李绅,孔年欣. 英美青少年家庭体育治理策略及启示. 体育文化导刊. 2022(06): 62-69 .  百度学术

百度学术

80. 邓梦楠,李书娟. 数字经济助力体育服务业高质量发展作用机理、现实困境和推进路径. 湖北体育科技. 2022(07): 570-573+628 .  百度学术

百度学术

81. 陈雯雯,黄海燕. 元宇宙视域下的体育产业:诉求、变革与展望. 西安体育学院学报. 2022(04): 396-402 .  百度学术

百度学术

82. 林舒婷,沈克印. 我国体育服务业数字化转型价值、问题与路径. 体育文化导刊. 2022(08): 71-78 .  百度学术

百度学术

83. 程野. 大数据背景下河北省体育产业可持续发展研究. 当代体育科技. 2022(22): 122-125 .  百度学术

百度学术

84. 廖倩雯. 新发展格局下数字经济驱动体育产业高质量发展研究. 吉林体育学院学报. 2022(04): 29-36 .  百度学术

百度学术

85. 殷洁森. 我国体育产业数字化转型路径研究. 苏州市职业大学学报. 2022(03): 49-54 .  百度学术

百度学术

86. 温健翔,韩童,王鹏钢,龙浩,彭洲恩. “互联网+”视域下青少年公共体育信息服务体系构建研究. 科技资讯. 2022(19): 231-234 .  百度学术

百度学术

87. 郭明月,潘玮. 数字化赋能体育用品制造业转型升级的价值维度与推进策略. 湖北体育科技. 2022(09): 819-824 .  百度学术

百度学术

88. 于世波,周禹行,迟浩,邰峰,王明哲. 疫情常态化背景下我国冰雪产业发展的现实危机与应对策略. 辽宁师范大学学报(自然科学版). 2022(03): 425-432 .  百度学术

百度学术

89. 张强,王家宏. 新时代我国智慧体育场馆的发展现状、困境及推进策略研究. 天津体育学院学报. 2022(05): 566-572 .  百度学术

百度学术

90. 徐茗珊,许凤英. 基于Citespace的我国体育场馆领域研究热点及前沿可视化分析. 体育科技文献通报. 2022(10): 193-197 .  百度学术

百度学术

91. 郎永超,沈克印,章钰晗. 体育产业数字化转型的现实挑战与推进策略. 体育教育学刊. 2022(05): 9-15 .  百度学术

百度学术

92. 娄高阳,陈刚. 大数据赋能体育用品制造业高质量发展:价值、阻碍因素与实践路径. 体育文化导刊. 2022(10): 8-14 .  百度学术

百度学术

93. 陈思羽,梁亚普. 基于新媒体技术对电子竞技体育赛事传播浅析. 拳击与格斗. 2022(12): 25-27 .  百度学术

百度学术

94. 阮钰,叶劭纬,陆元兆,经飞跃,简苑昌. 数字经济对体育产业高质量发展影响的实证研究——以14个省级行政区面板数据为例. 广州体育学院学报. 2022(05): 49-58 .  百度学术

百度学术

95. 沈克印,曾玉兰,董芹芹,牟粼琳,吕万刚. 数字经济驱动体育产业高质量发展的理论阐释与实践路径. 武汉体育学院学报. 2021(10): 5-12 .  百度学术

百度学术

96. 曾玉兰,沈克印. 数字化背景下体育旅游业趋势研判与发展路径. 体育文化导刊. 2021(06): 7-12 .  百度学术

百度学术

97. 赵琳,王飞. “十四五”时期冰雪体育旅游数字化转型的价值导向与实施路径. 体育文化导刊. 2021(09): 1-6+47 .  百度学术

百度学术

98. 李超,王正宝,卢小萍. 新科技发展趋势与体育产业机遇研究. 广州体育学院学报. 2021(06): 37-39 .  百度学术

百度学术

99. 赵富学. 中国共产党体育强国建设的百年探索. 体育科学. 2021(09): 3-14+23 .  百度学术

百度学术

100. 吕柏松,陈锋. 论数字经济时代体育产业的数字化重塑. 体育视野. 2021(21): 59-60 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(40)

下载:

下载: