Embodied Experience and Digital Labor: The Mechanism of E-Sports' Communication Effect in Network Media

-

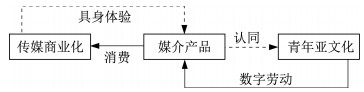

摘要: 明确电子竞技媒介传播效果的发生机制是理解和评价其效果的。综合运用文献分析和专家访谈方法,基于框架理论,从具身体验和数字劳动的视角,分析电子竞技网络媒体传播效果的形成过程及存在的关系维度,从理论应用、用户体验和平台运作等层面提出优化策略。认为:电子竞技网络媒体传播效果源自传媒商业化和青年亚文化之间的相互博弈,博弈的维度是以具身体验为基础的“认同”和数字劳动所引发的“消费”,博弈的结果表现为经由具身体验产生的情感认同、行为认同和身份认同能够形塑网络商业思维,并在数字劳动中形成符号消费、权力消费和空间消费,建构网络文化关系。提出:应从游戏理论视角重新审视电子竞技网络媒体传播效果,并从具身体验和数字劳动2个维度优化电子竞技网络媒体传播效果。Abstract: A specific mechanism is the premise to understand and evaluate the communication effect of e-sports media. From the angles of embodied experience and digital labor, literature analysis and expert interview are used starting with frame theory to analyze the forming process and the relationship of e-sports' communication effect in network media, and some suggestions are provided in theory application, user experience and platform operation. It holds that the communication effect of e-sports in network media is derived from the game between the media commercialization and the youth subculture. The dimension of this game is the "identity" based on the embodied experience and "consumption" caused by the digital labor. The result is the emotional identification, behavioral identification and identity identification from embodied experience, which can shape the business mind in network.Also, the symbolic consumption, power consumption and space consumption can be formed in the digital labor, which can construct the relationship in network culture. Based on this mechanism, it is finally proposed to re-examine the communication effect of e-sports in network media from the perspective of "play theory", and the optimized path is designed from the dimensions of embodied experience and digital labor.

-

Keywords:

- e-sports /

- embodied experience /

- digital labor /

- network media /

- communication effect /

- identity /

- consumption

-

1. 面向“现代困境”的拷问:中国武术该“重审”怎样的传统

作为植根于中国独特历史文化土壤而传承至今的文化形式,中国传统武术有着国术之美誉。之所以称其为国术,并不单单是以中国之名,也不仅仅是以东方文明之名,而是其“国之器”的指向。这一重身份,在中国古代天下治理的“文武之道”中埋藏下基因[1],并表现于国家顶层设计上的“文武共建”。一则为文治,穷天理设人伦,以教化安天下,如《易经·观卦》云:“圣人以神道设教,而天下服矣。”[2]一则为武治,操弓马习兵戈,以征伐保家国,如刘向《说苑·指武篇》云:“凡武之兴,为不服也;文化不改,然后加诛。”[3]除此之外,自隋炀帝首倡科举,武则天特设武举以来,中国古人开科取士,为国家选拔人才,也基本以大文大武二科并立,奠定文科人才专注于治理天下,而武科人才专注于军事国防的整体格局,故而在中国流传至今的文化记忆里,报国无非二途,一则读书,一则练武。在此意义上,与读书作为支撑起中国古代文治的重要文化实践内容的身份类似,习武是支撑起中国古代武治的典型文化实践内容。中国传统武术,就其在中国古代的现实文化地位而言,是足以与“四书五经”相提并论、分庭抗礼之内容,是国家折冲御辱之重器,是不可以示人之秘术,是安邦定国文化软实力的“半壁江山”。即便是在热兵器逐渐取代冷兵器成为战场主角的近现代,中国传统武术依然不失为强国强种、砥砺抗敌报国精神的民族“强心剂”,甚至于在警察与特殊兵种的军事格斗中持续发挥作用。

然而,今日之中国传统武术陷入发展的困窘局面。由于历史环境的变换及自身实践逻辑的演化,其已然戏剧性地成为了现代十三大学科门类之一,教育学下属体育学之子学科“民族传统体育”之一种。学科地位之落差固然天壤云泥,然犹有可理解处,毕竟“世异则事异,事异则备变”[4]。然而,即便是在武术自身发展的逻辑话语之下,中国传统武术也同样面临着现代性困境:西方学科标准对于中国传统武学学科整体性的割裂[5],传播话语遭遇现代西方体育文化的强势冲击[6],中国传统武术发展的文化生态之改变[7],尤其是对其实战性的质疑[8]让中国传统武术遭遇合法性挑战······这些新的变化都让一向以“国粹”“国术”而自信的中国传统武术“意难平”:在传统承启与现代生存的纠葛中不能对自身做出清晰的认知定位,因而也难以在短期内走出这种时代迷雾。对此,有学者[9]呼吁:到了该重新审视中国传统武术的时候了。对中国传统武术之重审,只有回归“传统”,才有望寻回其真实面目,破解当下的困境。这不仅是庄子方法论中面对纷繁复杂之表象,而主之“莫若以明”[10],让真相自我朗现之智慧;也是胡塞尔现象学之悬置成见,让事物还原本质的方法论[11]之内在要求。

那么,当我们要求中国传统武术重新审视传统的时候,到底该审视怎样的“传统”?从目前来看,在中国传统文化的大语境下,“传统”有2种理解方式:一是“文化的传统”,暗示其文化民族性与道统谱系归属;一是“时间的传统”,暗示其历史性与过去式。那么中国传统武术应该重新审视之传统,到底是作为有着显性中国文化道统谱系特征的传统,还是中国武术“历史的真实”?如果是道统谱系归属的传统,那么眼下称之为中国传统武术的武术实体即是。然而这一实体正在遭受质疑和诟病:其“阴阳五行”“太极八卦”“易筋、易骨、易髓”“炼精、炼气、炼神”等带有显性传统文化标识的话语体系,以及与儒释道三家无法分割的关联,在面对西方搏击文化强势冲击下而引发的“能不能打”的质疑氛围中,正逐步成为人们嘲笑和反讽的素材。其厚重的传统文化底蕴所加持的神秘感与光环,以及难以言说和阐释的哲理性,本应成为中国传统武术的加分项,但被质疑的“不能打”之名所带来的强烈反差,使它们反而成为负累和笑料。因而,摆在我们面前的可选的重审之路,似乎只能是回到“历史的真实”那个“传统”中,去追溯中国传统武术的原初面貌和本真样态,从历史的时空里去发现可言说、可理解、可剥离玄学理论的真实的传统武术;如此,则有望在21世纪,给中国传统武术再祛魅和正本清源,引导其走向一条自适应和对外适应的健康发展之路。

当然,在展开进一步论述之前不能绕过的内容是,当前人们对“武术”和“武艺”的关系认知的争议。从概念能指的角度看,“武术”与“武艺”在内涵上并无不同。但在概念所指来看,两者还是存有差异的。“武艺”一词显然更多出现于历史场景,是对古人进可杀敌御辱、退可技击防身习练武艺的反映;而“武术”表征不同于军事武艺包含格斗与套路的文化新样态。“武艺”与“武术”概念之后,表面看去,似乎是冷兵器时代的翻篇、“军事武艺”淡出促进作为一种体育运动的“武术”登场。究其实质,武术之所以为武术,其本质在于其动作方式的技击性或准军事属性,而不完全是其源于强身健体的附加性的体育属性。从渊源上看,两者互相交融具有互相促进之谊[12];从实体上看,“武术”的许多技法如“马步”“弓步”以及枪刀技法,也都有其鲜明的“武艺”特征与印记。这样看来,将“武艺”和“武术”理解为2种不同的实体,既在逻辑上难以成立,也是语言学“白马非马”的现代翻版。“武术”与“武艺”有其明确的继承关系。军事武艺不仅是中国传统武术的历史存在形态之一,也是其当下发展的重要文化源泉,以及其中依然留存动作技击性的基因所在。

2. 铠甲:一面照见中国传统武术历史真实的“镜子”

中国传统武术历来有着“由戎而武”与“由祀而武”的双重起源[13],一则奠定其实战性与技击性,一则奠定其文化属性与礼仪属性。如今人们对中国传统武术之文化属性与礼仪属性并无任何疑虑,反倒是实战性与技击性正遭受着现代舆论的“拷问”。那么我们有必要回溯到“由戎而武”的历史时空,在军事战场的搏杀情境中,寻回中国传统武术的实战性与技击性到底“封印”于何处,并尝试去理解其在走向现代社会的过程中何以淹没于历史的“车轮”。在“具身性”的考量中,当我们将武者的“身体”置于两军对垒的古战场时会发现:在武术发挥其实战性与技击性的真实历史舞台上,一种不可回避却又影响武术存在与实践方式、进而关乎战场主体生死存亡的武士装备浮出水面,那就是铠甲。

铠甲,又称为盔甲或甲胄。相传上古人类从乌龟、蛇、穿山甲一类身体自带保护性角质硬甲、鳞片的动物身上得到启示,进而发明以兽皮、金属片等物编缀制成可以穿在人身上的防护性装甲服饰,从而使人在战场上可以免受或减轻来自刀矛、弓箭等兵器的伤害。中国有文献记载的铠甲的历史可追溯至夏,《世本·作篇》记载“少康子杼作甲”[14];而有出土文物可考的铠甲史至少可追溯至殷商,20世纪70年代在河南安阳殷墟1004号墓坑就出土了青铜胄[15]。这说明中国自夏商以来的战争史同时也是中国的铠甲史。自从铠甲被发明以后,就成为战争史上必不可少的装备。根据杨泓[16]的考证,唐代军队的士兵盔甲装备率已经达到60%;后世随着生产力的提高,这个比例更高。在热兵器占据绝对主导地位的今天,防弹衣、防弹头盔依然作为变种的盔甲活跃于现代战场。

具身化的身体哲学揭示,运动的身体不是机械的对象的身体,而是“我思—我动”的身体,是运动主体与外在环境相融、相适的身体[17]。如果说戈矛刀枪剑戟等武器是武术身体进攻性肢体的延伸,则铠甲既是人体防护性“皮肤”的延伸和物化,又是战场堡垒、盾牌的具身化与着装化。那么,在古战场作战的身体与今日武术实战的身体比较,是铠甲“在身”与“不在身”的身体,是“设防”与“不设防”的身体,还是“笨拙”与“灵活”的身体,也是功能性军阵与各自为战的身体。在这种条件差异之下,武术的现实实践逻辑就有着巨大的差异。

3. 铠甲“在身”的传统武术实践逻辑推演

现代人对于古代铠甲对身体的防护性能并无直观体验。从目前中国知网检索到有关中国古代铠甲的研究文献看,非但数量较为有限,且研究主题也几乎偏重于铠甲的考古、复原等方面。人们对于铠甲的防护力印象的形成,多半源于现代古装军事或武侠影视剧的视觉印象的刻印,但现代影视剧由于缺乏对于历史真实的感知,以及强调战场上人物的英雄主义,对于铠甲这一元素几乎是忽略乃至“虚无主义”的。例如,在《三国演义》《水浒传》等具有较强古代军事色彩的影视剧情中,人物所穿着的铠甲除了彰显人物身份外,似乎从未在剧情中显示关乎战斗胜负的情节。镜头中的人物一旦被对方武器击中,几乎无一例外受伤或死亡,让人们觉得铠甲的存在可以忽略不计。在武侠剧中,披坚执锐的将军在侠客眼中都是可以“秒杀”的对手。例如:《天龙八部》中乔峰于千军万马中取上将首级,靠的是极高的轻功和凌空出击就可以击倒一众人的掌法,而对于军阵和弓箭毫无顾忌;《笑傲江湖》中侠客令狐冲可以轻易击倒、点穴和调戏身着铠甲的参将吴天德。这些都使得现代人对于铠甲的认知是盲目且非理性的,也在很大程度上阻碍了武术研究中对于铠甲的考量。

事实上,铠甲的防护作用及其在军事战场上影响胜负的意义远远超过现代人的想象和预期。这从多方面可以表现出来,古代统治者为了防止底层民众武装反抗,严禁民间私藏铠甲和兵器,且私藏铠甲罪远胜于私藏弓弩、刀剑等进攻性武器。《唐律疏议》载:“弩一张,加二等;甲一领及弩三张,流二千里;甲三领及弩五张,绞。”[18]私藏一副铠甲的罪相当于私藏三副弓弩的罪,而私藏三副铠甲就已经是死罪了,由此可见铠甲在古代远胜于一般性武器的地位。具体战例:隋末李世民曾以三千玄甲军(铁甲军)在虎牢关击败十万窦建德军队,从而奠定唐朝国基;清第一代开创者努尔哈赤敢以十三副铠甲起兵进而逐鹿天下。从中皆可以看出铠甲作为战场上重要的制胜装备,其地位是不可忽视的,其制胜的关键就在于强悍的防护性能。

在制作材料上,早期的甲胄多为皮甲,用野猪、犀牛、大象等动物厚厚的角质硬皮为甲,这些甲胄已经可以防御一般性刀剑和普通弓箭的杀伤了。至殷商时代,青铜甲胄开始登场,预示金属开始成为铠甲的选材;而战国时代,硬度远超过青铜甲胄的铁铠成为战场“新秀”。《吕氏春秋·贵卒》记载:“赵氏攻中山,中山之人多力者曰吾秋鴧(音玉),衣铁甲操铁杖以战,而所击无不碎,所冲无不陷,以车投车,以人投人也;几至将所而后死。”[19]

在赵国攻打中山国时,中山国一个大力士叫吾秋鴧,身着铁甲手持铁杖,打到哪里,哪里就被击碎攻陷,几乎都冲到(赵军)主帅所在地才被杀死。注意:这里仅仅是说一个战士身着铁甲后在战场上的表现,“铠甲+大力士”的组合,几乎可以使一个人在战场上如入无人之境。“几至将所而后死”的记载,从侧面证实了铁甲的超强防护作用,可以使一个人在战场上冲杀纵深扩大许多。后世随着制甲工艺的逐步完善和冶铁技术的进步,铠甲的防护力愈发卓越。汉末百炼钢技术不仅已经应用于刀剑,也大量运用于铠甲制造,使铠甲非但防护力惊人,甚至可以达到铮亮不锈的水准,史料记载诸葛亮就以五次折叠锻打的百炼钢片为铠甲[20];而《南史·殷孝祖传》更有宋武帝赠送(殷孝祖)的“诸葛亮筩袖铠,铁帽,二十五石弩射之不能入”(汉代1石约合今天31 kg,25石约合今天775 kg)的记载[16],这个防护力记录在今天看来甚至是相当不可思议的。后世随着铠甲工艺的完备,防护力有增无减。那么这对于“武术”的“用武之地”而言,其实践逻辑就有很大的不同。

首先,铠甲之“战”是群体对群体的较量,与今日武术“一对一”搏击逻辑全然不同。古代战场的真实今人不得而见,但明朝将领戚继光是经历者与见证者。戚继光将战场对敌分为两种情况:一种是“山林险阻,数人与数人对”;一种是“平原广野,以万人而与万人敌”[21]。换言之,一种是人数相对较少的山林野战,还有一种是千万人对敌的平原阵战。然而,无论是哪种情形,都是群体与群体的作战。至于对敌武艺,戚继光言“三军之艺,有正法,有花法”[21]。在一般情形之下,无论是野战还是阵战,皆用正法;唯独山林野战中敌寡我众之特殊情形的时候,“则人人得尽所艺之巧,进退转侧,各得其便”[21],言下之意,如此才可以使用“花法”。何谓“正法”?需要从阵战特征来考虑。《纪效新书·手足篇》云:“堂堂之阵,千百人列队而前,勇者不得先,怯者不得后;丛枪戳来,丛枪戳去,乱刀砍来,乱杀还他,只是一齐拥进,转手皆难,焉能容得左右动跳?一人回头,大众同疑;一人转移寸步,大众亦要夺心,焉能容得或进或退?”[22]5-6

既然是千百人一齐拥进,左右顾盼皆不可,更不能躲闪跳跃。那么战场上被刀砍中,被枪矛刺中,被箭射中是大概率事件;而身着铠甲、身处战阵却想凭借武术中闪转腾挪、巧妙招数“花法”来化解则成为低概率事件或不可能事件。故而在战场上,靠铠甲、盾牌等器具进行防护而非武艺中的技巧才是理性和科学的选择;与此同时,必然和全身心的进攻当成为阵战武艺的首选。只有简单实用的进攻招数才是最直接和有效的,此或为战场实战“正法”。“正法”如何练习?以枪技为例,戚继光言:“须两枪对较······按一字对戳一枪,每一字经过万遍不失,字字对得过,乃为成艺,后方可随意应敌,因敌制胜也。”[22]5-6以此可看出,精熟的战场实用武艺,是每一式操练万遍后的自如运用,而非多式的花式串联(类似于今日之套路),戚继光认为“转身跳打”之类花法“不惟无益,且学熟误人第一”[22]5-6。

其次,铠甲之“固”对于武术进攻“穿透力”提出苛刻要求。铠甲“在身”的现实主义揭示,两军对垒,铠甲的防护作用厥功至伟,否则在古代战场作为阵战先锋或前排将士都必死无疑,更不存在在敌阵里杀进杀出的可能性。没有铠甲防护的血肉之躯,在阵战前排即便不死于乱箭和暗箭,亦不免死于避无可避的刀枪之丛。《吕氏春秋》所载中山国的铁甲大力士打入敌方军阵纵深及《南史》“诸葛亮筩袖铠”的防护力记载都说明这一问题。另外,由“阵法”所组成的结构功能性军阵也发挥相当大的作用。然而,这也将一个现实摆在战场武士面前:敌我皆身着铠甲,则两军对接,靠挥舞刀枪格挡来袭之箭、靠招数之巧取得“技能防护”既是费力的,也是低效的,在一般程度上的“点数命中”以及力小、器轻、弓软之命中也变得毫无意义。现代影视剧中砍中即伤亡的情节或根本不存在—那么如何使人拥有穿铠透甲、一击必杀之功力,才是传统武艺“实战性”的第一要义。在此,我们或能明白为何在演义小说及正史中都有手执数十斤甚至上百斤重武器的将军的存在,重武器是为了破甲(或力透铠甲)之需要;但手执重武器的笨拙不灵活、难防守是显而易见的,岂非武将对敌之大忌?铠甲的“在身”消解了此等悖论,最好的防守交给了铠甲,武将只需拥有“一击必杀”的破甲之力,便胜过万千花招的防守。

再次,铠甲之“重”也要求武术实践者拥有超强体力与身体协调性。古代随着铠甲锻造工艺越来越完善,对所防护人体部位的要求越来越周密,其质量也逐渐增加。例如,《唐六典》所记载诸种铠甲制式中排名第一的明光铠,其全套护甲不仅拥有兜鍪、护颈、背甲、胸甲,还披以披膊以保护肩和上肢,再以护腰、膝裙甲、吊腿甲防护人之中下部;此外,还特以护心镜缀以胸前以保护心脏等重要位置[16]。防护的完备意味着铠甲质量的居高不下,据《宋史·兵志》记载,宋代的制式铠甲总质量为45~50斤(1宋斤约合今天0.6 kg),而至南宋的“枪手甲”更是达到“53~58斤”之重[16]。这意味着,战场求生存的将士,不仅要手持兵器,还需身着重达20~35 kg的铠甲冲锋陷阵,这对于他们而言,是生命难以承受之“重”。那么可以想见的是,处于战场之上交兵的披甲将士,其身体可能是迟钝笨拙的,但必须稳定有力。他们既不会有今天武术比赛中“凌空飞脚”“空中转体360°”,也大概率不会有说书话本中的“三十六般手段,七十二大翻身”。但弓箭手以强弓劲弩,骑兵倚仗兵器自重或战马冲击形成的惯性,步兵集全身之力而瞬间爆发之一击,成为突破铠甲防护杀伤敌人的可推演之选择。那么,单纯的健壮有力似乎还不能完全满足战场搏杀的需求,武器自重意味着难以长时间操持,如果是手执长柄武器(如长枪)的将士,这种考验将更为苛刻。根据杠杆原理,将士手持短力矩端,想要端平武器都很吃力,何况以此重复不断地进攻。何以协调起全身之力不断进行武力输出,是摆在武术实践者面前的大事。

结合上述分析推演,当我们将铠甲这一古代军事征战必备装备纳入“武术身体”发挥实战效用的具体情境中,则会发现许多完全不一样的东西,这些足以打破我们以往对于传统武术实战性的刻板印象,即:在古代战场,真正用来实战杀敌的武术中,“花法”从来都不是首选。当然,根据戚继光的说法,“平日官府面前所用花枪、花棍、花叉之法”也有其用武之地,如“山林险阻而敌寡我众”“场上较技”“擒捕小贼”,又如用作表演“人前美观”。但是戚继光从大体上是否定“花法”的,他说:“凡比较武艺,务要俱照示学习实敌本事,真可对搏打者,不许仍学习花枪等法,徒支虚架以图人前美观。”[22]56

中国古代武举科考的科目内容也能侧面予以佐证。如始于唐代的武举考试核心在于射艺、马上刀枪、力量,丝毫不提拳术之艺。据史料载:“长安二年,始制武举。其制,有长垛、马射、步射、平射、筒射;又有马枪、翘关、负重、身材之选。”[23]其中:长垛、马射、步射、平射、筒射皆为射箭之艺,占据绝对的主角;其次才是马上枪刀之法;再次如翘关试力(短力矩举持长木,试协调力)、负重试力(试膂力)等。如此,则说明一个显性问题:在古代所推崇的真正具有“实战性”的武术,对弓马、力量、协调性等基本功有着极高的要求,反而对于花哨的招法是予以淡化贬黜的。例如,《纪效新书》中的“拳法”“枪法”事实上多为单势独立操练万遍而成艺的,并非我们今日所理解的各势连贯而成套路之法。

4. 铠甲的“洞穿”:中国传统武术战场“实战性”举隅

当然,如果按照上述逻辑推演下去,不免会产生疑惑:如果是“铠甲”在身,基本防护都交给了铠甲,那么只需要一个人力量大、会攻击敌人就可以了,那么这还是“武术”吗?实战与习武有多大关联呢?从某种角度而言,这种质疑也符合实战真实情境,战场形势瞬息万变,不确定因素太多,人的心理也受很大影响,会武术并不是胜利的必然保证,如拳谚所述“乱拳打死老师傅”一样。但从另一个角度而言,包含膂力、体能在内的现实要素从来都是武术基本功的必选项和武举考试的必考内容,反倒是在套路大行其道的今天被人们所淡化,取而代之的是拳术动作的“高难美新”。如果人们能够理解力量、体能、反应能力的训练皆可视为广义的“习武”的范畴,而非单纯的练习拳法器械套路才是“习武”,则不难理解这种理想与现实的落差。如果将此考虑进来,人们又不免产生另一重疑问:中西武术有何不同?各民族皆有英勇善战之勇士,皆有力量、技击技巧的练习,其区别又在哪里?“脱枪为拳”[24]的中华军事武艺拳法化生产的文化逻辑[25]5告诉我们:脱胎于古战场的中国传统武术有许多面向实战的独特绝艺;大而言之,以外在的排打功以及内在的六合劲两种不同的训练方式,延续军事武艺的铠甲意向。

相较于排打功“金钟罩铁布衫”一类武艺仿生取意铠甲的防护抗击打之能,“六合劲”则似乎为破甲而生,更多表现出实战性中的“进攻性”。“六合”理论可考文献可追溯至署名宋代民族英雄岳飞的武学理论经典《岳武穆九要论》,其具体内容为“心与意合,意与气合,气与力合”的“内三合”与“肩与胯合,手与足合,肘与膝合”的“外三合”,内外合称“六合”。六合理论是中国乃至世界武术理论界独一无二的创举和高峰,与《九要论》之“三节、四梢、五行、七星”等理论结合在一起,构成中国武术由外家衍生出内家的理论枢机。与多数不明真相的习练者将所谓“练内气”“打通任督二脉”等理解为内家拳核心要义所不同的事实是,“三节四梢五行六合”系列理论才是中国传统武术由“尚力”传统转化为“尚劲”传统的真正关键,而这一重关系,非习练内家拳且略窥堂奥者所能明知和明言的。从具体武术形式上看,至今尚存的六合大枪以及由“脱枪为拳”而来的“六合拳”“心意/形意拳”等内家拳种为其存在外在形态之佐证。内家拳行内人所谓“功夫上身”并非习练太极形意八卦等内家拳种者可以熟练地打出一套套路动作为准,而是以考察习练者是否形成了“六合整劲”为核心标志。

那么何谓六合整劲?从目前传世的拳谱文献看,一般多介绍练法而具体阐释却语焉不详,但孙禄堂先生所谓“明劲”的阐释基本符合初步获得六合整劲拳理之特征。孙氏云:“用九要之规模锻炼,练至六阳纯全,刚健之至,即拳中上下相连,手足相顾,内外如一。”[26]若以习练者自身体验为考察对象,则其本质上是武术习练者通过特殊训练而形成的一种筋骨结构力,孙氏所谓“易骨之劲”也。这种筋骨结构可以使得人体突破因骨骼韧带后天结构所导致的力量传导阻滞,使得全身力量可以顺畅传导,“内外如一”,并且可以协调全身各部分力量,使其集中在一点瞬间爆发出来,其既表现出极重的爆发力,也表现出极强的身体筋骨协调性。拳谱一般以所谓“腰马合一”“束展”“龙虎合一”“鸡腿龙身熊膀”等术语表示这种结构力的体现。以形意拳三体式为例,标准的三体式看似普通简单,实则极为科学巧妙,初学者经明师调桩,可以立地生根,形成“顶天立地,四面撑拔”的“六个方向”的力量整合,而以前方大力推之而不动为效验(这种推之不动是以站桩者并不以力抵抗为前提的,其根源在于前推之力皆由站桩者身体特殊的筋骨结构立体承受而经双足卸于地,如同加农炮之“助锄”一般)。假设习练者自身已经通过一定时间的练习形成这种筋骨结构力,想将此劲“反体为用”[27],则力由地而起,经腰胯惊炸爆发,三节催动,经脊柱至肩至手,则每一击皆为全身之力,硬打硬进而莫之能御。三体式本为持枪之势,既可以对来犯之敌的冲击形成有效的抵拒(卸骑兵前冲之力于地),又可每一枪皆以全身之力叠加而出,拥有极强的穿透力而穿铠透甲。

如果我们将拥有六合劲的身体置身古战场,则可理解前述对于“铠甲在身”的传统武术实战性分析。当冷兵器时代的大概率防护都交给铠甲之后,最理想的武艺就在于能够持续地、全身心地武力输出,且以能够洞穿敌人之铠甲杀伤敌人为终极目标。拥有“六合劲”的身体就是古战场将士最理想的身体,有此劲力就可以一次次协调全身之力展开一击必杀的重击。拥有“六合劲”的身体也和单纯的“大力士+铠甲”不同,后者力虽大,但由于大部分依靠手臂吃力极易导致疲劳,也因为难以高效协调身体其他部位的力量而导致爆发力不足。但拥有六合劲的身体完美解决此等缺憾,且使得华夏农耕民族获得了在肢体劲力上“1+1>2”的选择(这也是前不久当太极拳家王占海单手抓举100斤杠铃时,一向质疑传统武术的人士都大感意外的原因),也因此获得针对游牧民族的“弱者抵抗”[25]157-162的隐秘实力—以素食为主、身材肢体力量整体逊于勇猛彪悍的游牧民族的华夏民族士兵,虽身躯显得柔弱,肢体力量不如游牧民族士兵(现实中内家拳的高手也都不是五大三粗的力士),但可以因“六合劲”的获得保证进攻时的爆发力及穿透力远大于后者。那么当敌我双方皆有铠甲在身之时,拥有“六合劲”的身体实战优势展露无遗。

以中国历史上著名的铠甲军之战—岳飞背嵬军对阵完颜宗弼“铁浮屠”为例。据《宋史》,在公元1140年的宋金战场,南宋统帅岳飞帐下可用兵力,无论是人数、还是装备俱逊于金兵。《宋史》载:“初,兀术有劲军,皆重铠,贯以韦索,三人为联,号‘拐子马’,官军不能当。”[28]金兵重甲骑兵称为铁浮屠,人马皆披甲形如铁塔故得名,每三骑以韦索相连,又称“拐子马”,是金兵入侵宋室疆域后屡屡以此获胜的精锐劲旅。但由岳飞所亲自训练锻造出的“背嵬军”(史载“着铁叶片革甲”)等铠甲军表现更为出色,先在郾城以步卒背嵬军力挫一万五千铁浮屠重甲骑兵的进攻,使这一支草原劲旅消耗殆尽;又在颍昌、朱仙镇之地以数百背嵬军大破金兵精锐。在另一场惨烈的小商桥遭遇战中,杨再兴及其所率领三百普通岳家军骑兵与十二万金兵猝然相接,在实力悬殊情境下,杨再兴等三百人虽力战殉国,但此战依然杀死金军两千多人,其中还包含金兵军官一百多人。我们思考这种“以少胜多”背后的原因,除了纪律严明、将士无畏的奋战精神之外,还有一个重要因素就是由岳飞所操练的士卒具备超强悍的单兵战斗力。这种单兵战斗力绝非“身大力不亏”的大力士模式可解释,因为游牧民族体格上整体要比农耕民族更强壮,亦非卓绝的精神意志可完全解释,毕竟铁浮屠也曾是横扫千军的精锐。流传至今的多家拳谱文献对于岳飞六合枪拳武艺的记载,以及戴龙邦《六合拳序》中“(岳飞)精通枪法,以枪为拳,立一法以教将佐”之描述,或可为我们找到当年岳家军战胜强大的重甲骑兵的技术制胜“密码”:经岳飞训练的岳家军士卒普遍形成了“六合劲”的“武术身体”,在铠甲军与铠甲军的对战中拥有穿铠透甲、一击必杀的攻击力。

如果“六合劲”之艺遭遇西方骑兵武艺又当如何?以骑兵枪战为例,在西方历史上的骑士长矛对战中[29],士兵一般以单手持枪矛于腋下夹持,且手臂只能握在硬柄枪把靠中间的位置使其保持平衡,另一只手紧握缰绳来控马,靠战马对冲之力将武器“撞”穿对方铠甲,从而达到杀伤敌人的效果。单手持枪矛冲击的枪战之法笨拙且缺乏协调性,而且使得所操持枪把缩短一半,这无疑大大增加个人凶险。唯有中国传统武术独立演化出的“六合劲”突破了身体的限制:“腰马合一”可以使骑兵在马上以腰腿控马来协调平衡,而以双手持长枪末端来对敌。在两兵交锋之际,以腰身弹抖之力自根节催发,则拥有弹性的韧柄枪就可以在瞬间将此力传导于枪尖,使得枪尖挑起而非平端起,不费太大力气就可以迅速完成进攻。如果对手进攻在前,亦可根节微动,使大枪左右涤荡,弹开来袭之兵器使之偏离方向,所谓“四两拨千斤”。且在枪尖弹回之际,与人体根节催发之力叠加在一起,形成巨大的穿透力,完成连消带打、防守与进攻的统一。这与《手臂录》所云“见肉贴杆,戳中有革”[30]—思想是一致的—该技法在中国传统枪法中表现为最常见的“拦拿扎”。此外,还有“中平枪”“回马枪”(于承惠先生在电影《箭士柳白猿》中有过展示)等技能,皆立足于六合劲之身体,吴殳“三尖相照,内外相从”[30]是也,在对敌时拥有“不思而得,不勉而中”[31]之妙用。

5. 话语之变:重识中国传统武术“实战性”

在不同时期和不同场合,武术的实践逻辑都有所不同。在中国古代,除上述案例之外,传统武术还有许多其他技法,分别对应于不同的情境,其实战性皆有不同的“用武之地”。如擒拿手运用于擒捕、摔跤相扑运用于市井娱乐,轻功等一类轻身功夫使人善于翻城越户,还有缩骨脱铐一类柔术使人能够摆脱敌人的囚困,“五百钱”等点穴功夫能制人于无形······这些功夫虽不用来直接对敌,却表现出特殊的结构性功能,如从事侦查、间谍等特殊任务。即便是战场武艺,场合不同,其所对应的技击性与实战逻辑亦有很大差别:如武术中弓步是以长力射箭之步型、马步是模拟骑马之步型、不丁不八是步兵持枪的步型,枪法也有马上马下之分。这些技法在今天的武术中皆司空见惯、平淡无奇,甚至也看不出有什么实战作用,若不置身于古战场,恐难以明了其功用。民间武术一般多为军事武术之补充和预备,例如宋代人为了应对武举取士,城乡武术结社现象大量出现[32];拳脚之技又是刀枪兵器之技的补充和演化形态,这从冷兵器时代的武术终极用场可推知。民间与军队的武艺时常处于双向互动中,“有武技的人随时可以应招入伍,将其所习练的武艺带入军队,当他们退居山林时,又将他们所掌握的技艺带回江湖”[33]。至于哪一种武术更具实战性,取决于运用的具体情境。在一定程度上能够反映古代民间与战场武艺发展真实的《水浒传》,其中的人物李逵的武艺就是典型案例。李逵日常凭一对板斧横行霸道,有铁牛之称,皮糙肉厚,属于“大力士”或“外家”之列,而在相扑上被燕青、焦挺等人反复击败,在水中又被张顺等人狠狠教训;但在战场上,此三人并不如李逵。李逵虽有一身大力,其武艺及战场表现上却又远不如具有行伍武艺背景的卢俊义、林冲、史文恭等人,传说中卢俊义等皆为当时著名官派武术家周同之徒弟,应当为同时期少有的六合枪技的掌握者,此三人并不以力大著称,却可以在战场上技压群雄。故而,武术实战能力之高低也并非是绝对的,而是有具体情境和前置条件的。

无论如何,当我们论及武术实战性时,必须置于特定时空场合来谈论,否则就容易陷入机械主义的窠臼。面对今日中国传统武术被外界舆论生态逐渐坐实的“不能打”的负面形象[34],除了因套路和散打分流发展后所带来的名实相分外,在很大程度上也因为中国传统武术的“实战性”话语被强行拉入“现代搏击”的逻辑框架之下。不管某种武术或拳艺其在历史上有着怎样的实战功用,皆在今天被一体化拉上现代搏击的“擂台”,接受有着强势西方文化背景的现代搏击规则和标准的“拷问”。这种“拷问”既可能导致盲目和错位的评价,如“套路散打化评价”及“散打套路化评价”[25]169-170,某种程度上也造就一些缺乏可比性[35]的较量。

铠甲的“在身”,如同一面透视时空的镜子,既照射出在今天看来平淡无奇的武术技能在古战场上的实战妙用,也透射出某些武艺技能天然生存的历史时空。中国传统武术从来都不是“不能打”的武术,甚至于在中国古代传统武术的主流用武之地也不留恋于数尺搏击擂台,而是安邦定国的战场,其有着比擂台击倒对手更具有实质性价值的实战功用,有着更为宏大的心胸、抱负与社会担当。不过也有一些问题值得关注,如戚继光等对于花式武艺的批评,对今天的武术界当有所启示;也正如他们所言,这些花法并非三军之艺的正法,历史上它们只是中国传统武术中的“非主流”。如此,今日中国以套路为主流的中国传统武术,或与戚继光口中的“花法”并无太大区别。套路武术也只能是中国传统武术历史全貌之一隅,尤其在实战性上并不能代表中国传统武术的整体。

即便是脱下铠甲,放下兵器,中国传统武术也自在地演化出“散手”“手搏”之技,这些技法在今天现代搏击的实践语境影响之下,进一步成长为搏击世界不容忽视的武术实战的新兴势力—散打,其作为中国传统武术现代生存的一个向度,依然顽强地向人们展示着中国传统武术在擂台上的实战之能。然而,中国传统武术之多维实战性显然不独体现于散打,在铠甲这一历史透镜的照射下,其如蒙尘之明珠被重新发现,依然不减其当年辉光。

6. 结束语

中国传统武术在当前所遭遇的现代困境,尤其是关于实战性的质疑,呼吁我们应重新审视中国武术“历史的真实”。“铠甲”就是照见中国传统武术历史真实面貌及其主流用武之地的一面“镜子”。铠甲之“战”的群体性对抗、铠甲之“固”与铠甲之“重”,都意味着中国传统武术的实践话语与今日之武术的实践话语不同。今日之套路、古人之花法,既非中国传统武术之全貌,也并不代表中国传统武术的实战性。

即便置身于现代搏击为主流的武术话语中,中国传统武术的发展依然有必要从“由戎而武”的历史真实中汲取营养,发现其被历史尘封的实战价值。这不仅是文化自信的底色,也是面向未来的文化“底牌”。通过“铠甲在身”的透视,我们既应该意识到今天许多平淡无奇的武术技巧在古战场的妙用,也应意识到许多古人重视、今人遗弃的武术技艺与传统在今日依然存在重要的价值,例如:面向实战的“一势万遍”拳术训练;对于体能、力量、协调性等基本功的根本性重视;以铠甲“身体化”而仿生取意的人体抗击打训练,对于传统武术中秘法、绝技的敬重和传承。此外,单以铠甲论:古人可以身着数十斤重的铠甲,操持十数斤至数十斤的兵刃冲杀于战场,不难逆推出他们披甲负重训练及生活的艰辛。如今武术训练及实战的话语虽已发生变化,设若能以古人向死地求生的卓绝精神来锻炼筋骨体魄,打磨实战之能,那么待卸甲之日,身有雷霆万钧之劲力而举重若轻,又岂能受制于数尺擂台?

最后,中国传统武术之现代发展,亦可跳出“徒手搏击”的惯性思维,由“铠甲在身”之逻辑逆推,创造性地转化推广穿戴甲胄的器械格斗之法,从改变游戏规则开始,以更适切的“打开方式”发现中国传统武术的实战性,从而增强文化自信,更好地“为往圣继绝学”。

作者贡献声明:杨赫:提出论文选题,设计论文框架,咨询专家,撰写论文;杜友君:设计论文框架,修改论文;梁天翼:梳理文献,咨询专家。 -

[1] Newzoo. 全球电子竞技市场报告[R]. 2020 [2] 企鹅智酷. 全球电竞运动行业发展报告[R]. 2020: 19 [3] GAMSON W A, CROTEAU D, HOYNES W, et al. Media images and the social construction of reality[J]. Annual Review of Sociology, 1992, 18: 373-393 doi: 10.1146/annurev.so.18.080192.002105

[4] GOFFMAN E. Frame analysis: An essay on the organization of experience[M]. New York: Harper & Row, 1974: 21

[5] 张业安, 冉强辉. 大型体育赛事媒介传播效果的分类及发生机制[J]. 西安体育学院学报, 2016, 33(2): 179-185 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XATY201602008.htm [6] 蔡润芳. 平台资本主义的垄断与剥削逻辑: 论游戏产业的"平台化"与玩工的"劳动化"[J]. 新闻界, 2018(2): 73-81 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-NEWS201802010.htm [7] SHOSHANA Z. Google智能帝国: 超级公司开启全球监控资本主义时代[EB/OL]. [2020-03-21]. http://www.voidcn.com/article/p-wsicfwey-bnn.html [8] 波普诺. 社会学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1999: 78 [9] 周海宁. 论互联网时代受众的数字化生存能力[J]. 出版发行研究, 2018(12): 23-28 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CBFX201812006.htm [10] 李少多, 刘玉堂. 从对峙到汇融: 电子竞技文化的"罪论"与突围[J]. 武汉体育学院学报, 2019, 53(12): 17-22 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2019.12.003 [11] 孙玮. 交流者的身体: 传播与在场: 意识主体、身体-主体、智能主体的演变[J]. 国际新闻界, 2018, 40(12): 83-103 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GJXW201812006.htm [12] 刘海龙, 束开荣. 具身性与传播研究的身体观念: 知觉现象学与认知科学的视角[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2019, 47(2): 80-89 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LDSK201902010.htm [13] 许燕, 刘海贵. 具身体验: 融合新闻的创新实践和理念更新[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2019, 40(12): 137-143 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XNZS201912018.htm [14] 谭雪芳. 图形化身、数字孪生与具身性在场: 身体-技术关系模式下的传播新视野[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2019, 41(8): 64-70 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XDCB201908013.htm [15] 邓剑. 通约性: 对"现代游戏"的文化遍历[J]. 文学与文化, 2017(3): 114-123 doi: 10.3969/j.issn.1674-912X.2017.03.013 [16] 鲍德里亚. 消费社会[M]. 南京: 南京大学出版社, 2008: 148 [17] FUCHS C. Dallas smythe today: The audience commodity, the digital labour debate, marxist political economy and critical theory[J]. Triple C: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 2012, 10(2): 692-740 http://www.researchgate.net/publication/265034098_Dallas_Smythe_Today_-The_Audience_Commodity_the_Digi-_tal_Labour_Debate_Marxist_Political_Economy_and_Critical_Theory_Prolegomena_to_a_Digital_Labour_Theory_of_Value/download

[18] TERRANOVA T. Free labor: Producing culture for the digital economy[J]. Social Text, 2000, 18(2): 33-58 doi: 10.1215/01642472-18-2_63-33

[19] 燕连福, 谢芳芳. 福克斯数字劳动概念探析[J]. 马克思主义与现实, 2017(2): 113-120 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-MKSZ201702016.htm [20] 汪金汉. "劳动"如何成为传播?从"受众商品"到"数字劳工"的范式转变与理论逻辑[J]. 新闻界, 2018(10): 56-64 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-NEWS201810009.htm [21] FUMAGALLI A, LUCARELLI S, MUSOLINO E. Digital labour in the platform economy: The case of Facebook[J]. Sustainability, 2018, 10(6): 1757-1762 doi: 10.3390/su10061757

[22] WILLIS P. Common culture: Symbolic work at play in the everyday cultures of the young[M]. Berkshire: Open University Press, 1990: 19

[23] 张庆梅. 创意市集: 青年亚文化资本的场域生产、景观消费和群体狂欢[J]. 中国青年研究, 2017(11): 5-11 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGQL201711001.htm [24] 赫伯迪格. 亚文化: 风格的意义[M]. 北京: 北京大学出版社, 2009: 116-119 [25] 叶浩生. 身体与学习: 具身认知及其对传统教育观的挑战[J]. 教育研究, 2015, 36(4): 104-114 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JYYJ201504022.htm [26] 邓剑. MMORPG网络游戏批判: 关于游戏币以及游戏乌托邦的历史考察[J]. 新闻记者, 2020(7): 16-26 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XWJZ202007002.htm [27] 石开斌. 费斯克的微观政治思想解析[J]. 武汉理工大学学报(社会科学版), 2010, 23(4): 596-600 doi: 10.3963/j.issn.1671-6477.2010.04.027 [28] YEN Y S. Factors enhancing the posting of negative behavior in social media and its impact on venting negative emotions[J]. Management Decision, 2016, 54(10): 2462-2484 doi: 10.1108/MD-11-2015-0526

[29] 陈维超. 移动网游崛起的内在机理和负面影响: 基于青年亚文化视角[J]. 西南石油大学学报(社会科学版), 2019, 21(1): 34-40 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-PXSY201901007.htm [30] POUR M J, TAHERI F. Personality traits and knowledge sharing behavior in social media: Mediating role of trust and subjective well-being[J]. On the Horizon, 2019, 27(2): 98-117 doi: 10.1108/OTH-03-2019-0012

[31] 霍克海默, 阿道尔诺. 启蒙辩证法[M]. 上海: 上海人民出版社, 2006: 109 [32] DEUZE M, BANKS J. Co-creative labor[J]. International Journal of Cultural Studies, 2009, 12(5): 419-431 http://www.oalib.com/paper/2346172

[33] JENKINS H, FORD S, GREEN J. Spreadable media: Creating value and meaning in a networked culture[M]. New York: New York University Press, 2013: 358

[34] DYER-WITHERFORD N, DEPEUTER G. Games of empire: Global capitalism and video games[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009: 123-131

[35] 吴鼎铭. 量化社会与数字劳动: 网络水军的政治经济学分析[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2019, 41(5): 47-51 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XDCB201905009.htm [36] 翟秀凤. 创意劳动抑或算法规训?: 探析智能化传播对网络内容生产者的影响[J]. 新闻记者, 2019(10): 4-11 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XWJZ201910001.htm [37] SICART M. Play matters[M]. Cambridge: The MIT Press, 2014: 28

[38] STEPHENSON W. The play theory of mass communication[M]. New Brunswick: Transaction Books, 1988: 3

[39] 特克尔. 群体性孤独[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2014: 72 [40] 李有强, 张业安. 具身认知视角下电子竞技的演进态势、概念属性及发展取向[J]. 成都体育学院学报, 2019, 45(5): 51-57 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SORT201905011.htm [41] 戴志强, 齐卫颖. 电子竞技的原动力: 虚拟现实的情感体验与艺术期待[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2019, 41(6): 80-85 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XDCB201906014.htm -

期刊类型引用(6)

1. 王东红,张二鹏,石鑫鸿. 基于二元选择模型对武术参与人群的特征与意愿分析. 武术研究. 2024(01): 47-51 .  百度学术

百度学术

2. 金玉柱,李晨然,李丽. 趣味与性情:中国武术功夫实践的生活面相与人文观照. 体育与科学. 2024(01): 65-72 .  百度学术

百度学术

3. 陈维东. 新时代中国传统武术发展研究. 健与美. 2023(02): 96-98 .  百度学术

百度学术

4. 祝伟明,覃良军,曹姣,晏骏,林良彪. 运动解剖学视觉下洪家铁线拳技法分析. 当代体育科技. 2023(22): 133-139+152 .  百度学术

百度学术

5. 李亮,周德巧,张震. 传统武术的中国式现代化“激活”:内涵厘正、理论依据、路径探索. 北京体育大学学报. 2023(08): 144-156 .  百度学术

百度学术

6. 周嵩山,张晶,陈青. 中国武术文明化维度研究. 西安体育学院学报. 2023(06): 735-743 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(5)

下载:

下载: