Administrative Decentralization and Multiple Empowerment: Chinese Scheme of "Social Forces Running Sports"Based on the Case Study of the Practices in Zhejiang Province

-

摘要:

结合中国社会经济发展和体育管理体制机制改革情境,以浙江省“社会力量办体育”改革实践为案例,采用探索式单案例研究方法,扎根基层体育治理改革现场,构建“社会力量办体育”的行政放权、多元赋能理论模型。发现:浙江省“社会力量办体育”已形成政策试点、政策创新和政策扩散实践逻辑,基于政府构建改革政策体系、数字技术赋能改革、建立合作治理模式和助力体育强省建设等手段,实现了从行政手段放权、管理技术迭代、赋能多元主体到实现改革目标的改革成效,赋能以人民为中心的体育社会组织和企业成为举办体育赛事、建设和运营体育场馆、培养体育后备人才、投资体育产业等的主体。提出:强化整体性治理思维,促进体育融入国家和地方经济社会发展大局;倡导渐进式试点改革,破解体育治理体系和治理能力现代化的壁垒;提升民众身体素养,夯实民众参与构建“社会力量办体育”的基础;遵循区域性发展差异,打造“社会力量办体育”的中国方案。

Abstract:Combined with social and economic development as well as the reform of sports management system and mechanism in China, the practices of "social forces running sports" in Zhejiang Province and the field of grass-roots sports governance reform are analyzed to build a theoretical model with administrative decentralization and multiple empowerment. It is found that the practices in Zhejiang Province have taken shape the realistic logic of policy pilot, policy innovation and policy diffusion. By means of the construction of reform policy system, digital technology empowerment, the establishment of cooperative governance model and sports power province building adopted by the government, it has changed from administrative decentralization, iteration of management technology and empowerment of multiple bodies to the realization of reform objectives, which enables people-centered sports social organizations and enterprises to be the main bodies to hold sports events, construct and operate stadiums and venues, cultivate sports reserve talents and invest in the sports industry, etc. Therefore, it is necessary to strengthen the thinking of overall governance to promote sports into the overall situation of national and local economic and social development, advocate gradual pilot reforms to break the barriers in the modernization of sports governance ability and governance system, improve the physical literacy of the public to consolidate the basis for their participation in the construction of "social forces running sports", and follow the regional development differences to create a localized Chinese scheme for "social forces running sports".

-

体育是最具代表性、参与性、基层性的社会活动之一,在其逐步从游戏演变成人类有组织的社会活动过程中[1],国家制度、组织安排、经济结构和地域人文等成为影响其发展的关键变量。新中国成立以来,一方面,在计划经济制度安排下,为发挥集中力量办大事的制度优势,我国构建了以体育行政组织为主体的一体化体系;另一方面,我国体育事业承载了为国争光的重任和使命,以赶超式发展的理念使竞技体育率先发展[2],形成了独具中国体育管理特色的举国体制,为我国体育事业参与全球体育治理奠定了制度基础。

当前,随着民众生活方式、消费观念和社会需求的转变,日益增长的多元化、多层级、多样性体育需求供给不足的矛盾尤为突出;同时,在政府“放管服”驱动下,体育行政组织自上而下全包式、全面式、全域式管理已难以支撑民众体育健身、体育场馆管理、体育赛事服务、体育技能指导、体育科技服务和体育人才培养等体育事务[3]。在建设体育强国的过程中,我国体育管理体制机制改革存在多方面难点和堵点。长期形成的体育行政管理路径依赖使得体育社会组织层次化、网络化、基层化改革极为艰难,体育产业整体规模、服务效益还处于初级阶段且内在结构有待优化,群众体育健身场馆利用率不高、指导人员服务率较低和活动黏性不强等问题较突出。在体育行政管理体制改革、体育产业提档升级、健全体育法治等方面还有较大提升空间[4]。显然,厘清政府、社会和市场的角色与职能,更好地发挥政府在体育事业和体育产业发展中的作用,从而形成社会力量参与体育的体制机制,激活全社会有序参与体育的活力,丰富体育公共服务和产品供给渠道、形式,成为新时代政府推动全面深化体育事业改革的关键。

本文结合我国社会经济发展和体育管理体制机制改革情境,以浙江省“社会力量办体育”为案例,采用探索式单案例研究方法,扎根基层体育治理改革现场,将研究问题聚焦于2个方面:①“社会力量办体育”的政策体系和改革内容是什么;②基于“社会力量办体育”案例,揭示政府如何实现行政放权和多元赋能及其内在关联,从而提出我国“社会力量办体育”的实践路向。

1. 研究方法与设计

1.1 研究方法

情景化是基层体育管理体制机制改革的主要特征。案例研究方法旨在对实践过程全面且突出重点的描述及理论探索性分析,实现从“故事”到“理论”的研究目标[5]。因此,本文采取探索式单案例研究方法,描述浙江省“社会力量办体育”改革的推动过程,探索其蕴含的理论、实践逻辑及其内在关联机制。

本文选择浙江省“社会力量办体育”改革实践作为案例分析对象的原因:①“社会力量办体育”是我国体育行政放权和多元赋能的首创式典型案例。2017年9月,国家体育总局和浙江省人民政府签署了《国家体育总局 浙江省人民政府联合在温州市开展社会力量办体育试点框架协议》,温州成为全国首个改革试点城市。此后,浙江省及其地市以政策创新等方式(如2018年5月温州市人民政府印发《关于开展社会力量办体育试点工作的实施意见》)推动我国体育管理体制和运行机制改革。②体育改革过程及构建政策体系完整。为推动国家政策在浙江省落地、深化浙江省“最多跑一次”

1 改革、总结提炼温州市全国试点及全省实践创新经验,2020年12月7日印发《浙江省人民政府关于鼓励支持社会力量办体育 加快推进体育改革与发展的若干意见》(以下简称《意见》),旨在科学提炼浙江省开展“社会力量办体育”的新经验和新做法,发挥地方政策集成与政策外部扩散的作用,在全国范围内推动“社会力量办体育”向纵深发展。尽管近几年体育社会组织、体育治理创新、政府购买体育公共服务等是研究热点,然而基于学理对“社会力量办体育”的全面、深入研究较少,且多集中于《人民日报》、新华社等新闻报道和评论。同时,尽管国外借鉴性或解读性体育管理类研究成果对我国体育管理理论和实践改革有一定的启示作用,但两者的实际差异较大。因此,基于中国案例的实践探索,挖掘其中蕴含的理论价值,对推动我国体育管理改革具有现实意义。本文数据和资料收集方法为:①调研访谈。为关注政府、社会组织和企业在“社会力量办体育”中的政策制定与执行情况,现场访谈浙江省及其地市(温州市、宁波市)等管理干部、企业负责人和专业技术人员等25人次,累计时长20 h;为验证和补充材料,针对具体问题进行了回溯性电话访谈。②收集二手资料。收集《人民日报》、新华社等主流媒体报道,以及国家体育总局专报及公开文件等50余份。对以上不同类型数据和资料进行初始编码(表1),使访谈数据和二手资料间相互验证和补充[6]。

表 1 不同类型数据和资料基本情况Table 1. Basic information of different types of data and materials编码 具体内容 特点 FT1 浙江省及其地市区体育行政部门管理人员访谈数据 描述过程、情景真实 FT2 浙江省体育社会组织及企业管理人员访谈数据 政策执行、现实问题 FT3 基层各类体育专业技术人员访谈数据 建议举措、社会需求 ZL1 浙江省及其地市政策文件和被调研机构材料 了解政策、刻画过程 ZL2 关于浙江省“社会力量办体育”的各类新闻报道、学术文献 补充材料、客观评价、信度和效度验证结果 1.2 研究设计

本文按照政策演进时间顺序的实践逻辑,基于对“社会力量办体育”的理论阐述,在案例情境中分析、反思、理解体育管理体制机制改革的过程,挖掘蕴含的理论价值,具体路径包括:①突出情境,依据数据对“社会力量办体育”改革背景和过程进行刻画;②展示过程,对“社会力量办体育”现实场景和内容结构进行解析,跟踪事件链并探索改革策略,揭示“社会力量办体育”的成因;③揭示关系,基于案例分析,构建“社会力量办体育”的“行政放权、多元赋能”理论模型,反思“社会力量办体育”的实践路向。

2. “社会力量办体育”的逻辑阐释

2.1 理论逻辑

公共管理范式历经数次理论革新和实践探索,无论是以科层式为主导的公共行政范式,还是提倡以政府绩效和引入私人部门的管理组织方式的新公共管理运动,均存在政府运行效率低下、机构臃肿等弊端,以及新公共管理运动忽略有效性、公平性等问题,使得公共管理改革始终未跳出以政府为中心的管理和改革模式[7]。根据西方学者[8]的理论观点,“国家—市场—社会”三元主体在社会治理中各有优势和不足,单靠政府、市场或社会的治理机制难以实现良好的社会治理。在西方国家体育社会化进程中,政府支持、市场参与、社会主动的多中心治理模式有效激活了自下而上解决体育发展矛盾的能动性,弥补了政府失灵和市场失灵带来的政策执行低效、资源配置不均、公共产品供给不足等问题,使得社会力量成为体育治理中不可或缺的组成部分[9]。我国政府主导型的体育事务治理模式促使竞技体育提质、体育产业增值、群众体育增效等,充分发挥了政府的集权优势,同时也暴露出社会力量参与体育治理的不足。推进社会力量参与体育事务治理,并不是一种否定政府主导地位的实践举措,也不是照搬西方体育社会化治理实践,而是在深度反思政府主导局限性以及准确把握新时代中国体育治理主体多元化发展本质特征基础上采取的应然之策。诚然,西方体育社会化理论本质上是一种自由主义思潮,但其治理技术手段对我国“社会力量办体育”的实践发展具有重要的参考价值,如体育社会组织管理的标准化、赛事举办程式的规范化、运动项目管理的精细化、活动推广的体系化等。因此,“社会力量办体育”理论逻辑应立足中国特色体育治理体系,践行以人民为中心的体育发展理念,回应中国体育改革实践的时代命题。

浙江省“最多跑一次”的公共管理改革举措遵循以人民为中心且超越政府中心主义的治理逻辑[10],“社会力量办体育”以此为背景,着力实现行政放权和多元赋能。一方面,行政放权。通过体育行政部门职能转变、体育社会组织改革、公共资源开放,推动政府“放”权、“健全完善事中事后监管机制”,加强“管”;通过“数字体育建设”深化“服”,促进社会力量“愿意”“期望”“能够”成为体育事业和体育产业的主体,且为其提供更好的公共服务和营商环境;基于以问题为导向的现实主义路径(realistic approach)提升体育行政部门体育公共政策指导和顶层设计等服务能力,协调体育治理现代化过程中社会各阶层、各方面的资源、关系和利益。另一方面,多元赋能。多元化治理主体及合作治理赋能等治理理论丰富了我国服务型政府建设的理论资源,同时党的领导、政府主导等更是拓展了西方学者提出的公共行政或新公共管理等理论。在体育领域,为实现将政府无力承担的体育公共服务、体育资源供给转化为非政府公共事务,多元赋能被看作是一种政府适应民众参与公共事务管理与服务要求的行政理念。以政府行政放权的方式和方法,改变传统以管制体育发展为特征、行政命令为内核的管理理念,从而整体性、有序性和多元性地促进民众参与不同类型、层级的体育社会组织;通过创建体育企业、参与体育消费等方式,使民众成为体育事业和体育产业的中坚力量。

2.2 实践逻辑

在“最多跑一次”的行政目标下,浙江省将社会力量作为推动政府改革、壮大社会组织和民营资本活力的重要力量,如浙江省人民政府颁布《关于鼓励社会力量兴办教育 促进民办教育健康发展的实施意见》《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的实施意见》等文件。历经改革探索,“社会力量办体育”形成了政策试点、政策创新和政策扩散的实践逻辑。

(1)启动政策试点工作。政策试点是在我国公共管理实践过程中对以相同样本组在不同时段或不同样本组并行的局部政策测试来验证新方法、新思路、新举措且提供经验反馈、形成政策路径的过程[11]。尽管国家出台一系列关于体育产业、全民健身等方面的政策,然而基层体育由于传统观念障碍、政府资源不足、人员编制萎缩等原因仍然存在政策阻滞现象。浙江省各地市尤其是温州市借助民营经济发达等优势,开展“社会力量办体育”的全国试点,助推社会力量在体育领域不断积蓄壮大,在社会主义市场经济条件下探索完善体育管理体制和运行机制的改革路径。

(2)探索政策创新经验。政策创新是政策试点过程中的具体策略。温州市在国家和浙江省未出台“社会力量办体育”政策的背景下,逐步厘清政府、社会和市场的权力边界,并进行体育改革;国家体育总局确立试点后,制定《落实温州市“社会力量办体育”改革试点工作任务分工方案》,明确内部机构工作任务。与2017年相比,温州市吸引社会投资体育设施建设超50亿元,体育产业增加值由62.14亿元增加到96.85亿元,增长了55.9%;温州体育类工商登记主体由1.2万家增加到2.5万家(ZL1),其不仅取得了较好的改革成效,而且呈现了从政策试点到政策创新的全过程。

(3)释放政策扩散效应。政策扩散是将外来政策知识、信息、经验纳入本土,且对本土政策产生影响的过程[12]。随着“社会力量办体育”试点改革不断深入,2018年浙江省委深化改革领导小组将其纳入工作要点,浙江省体育局以建立健全指标、任务、政策和评估体系,以跨部门研究、部署、落实任务清单的工作机制推进“管办分离”,且将体育设施建设、体育健身活动、体育赛事组织、后备人才培养、体医融合发展、深化体教融合、体育产业发展等列为改革重点领域(FT1)。全国“社会力量办体育”改革试点现场推进会于2020年9月29日在温州市召开,《意见》成为我国首部“社会力量办体育”的政策文件。基于体育需求快速增长、体育供给动力和改革驱动[13],“社会力量办体育”正在全国范围内及体育各领域扩散。显然,“社会力量办体育”作为典型样本的政策扩散效应实现了国家在浙江省试点的政策目标,形成了全国范围内相互学习借鉴、竞争合作、模仿创新的局面,为探索社会力量参与体育事业发展新路径提供了参考。

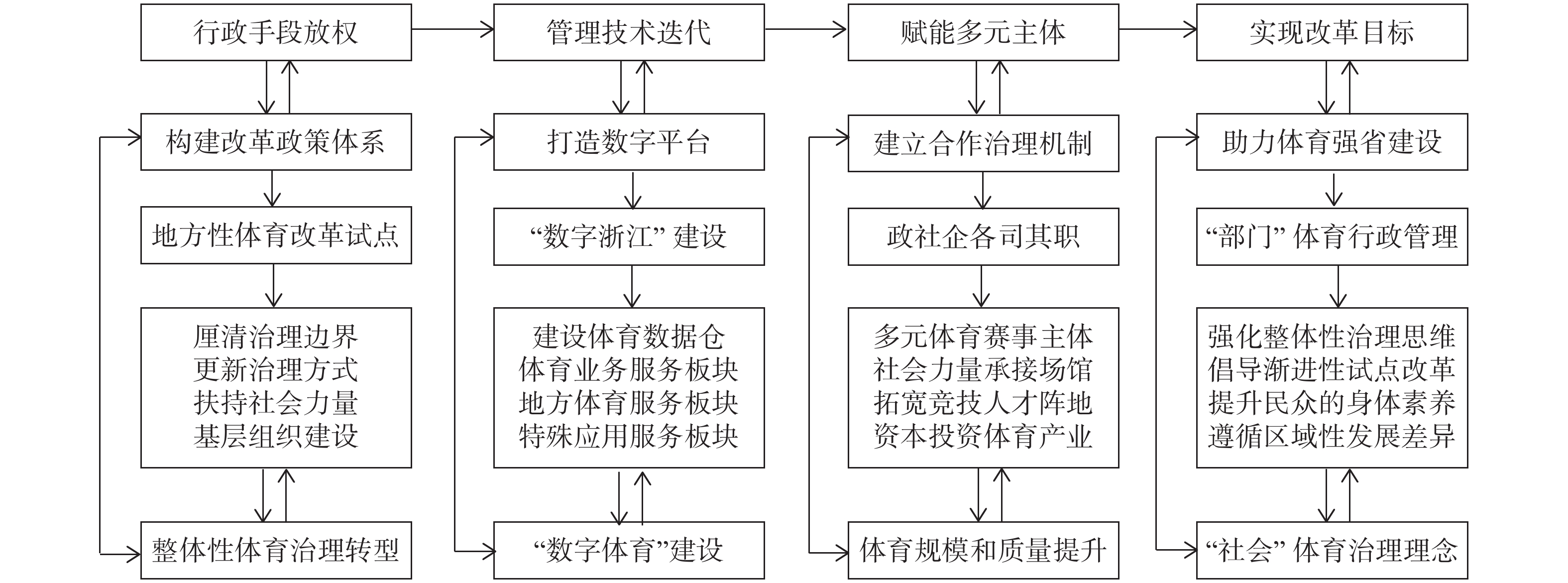

3. “社会力量办体育”的场景建构

从学理层面分析,浙江省“社会力量办体育”从理念上超越社会力量“参与”体育的概念;从“社会力量”的角色定位分析,超越社会组织或企业以购买体育公共服务为客体的工作范畴,即形成以民众为主体的社会力量,建立体育公共服务组织,与民众谋求最大共识、相互促进、共同实现体育资源有效配置和民众体育获得感增强的良性互动。图1为浙江省“社会力量办体育”的场景建构,其以政府构建改革政策体系、数字平台赋能改革、建立合作治理模式和助力体育强省建设为手段,基于行政手段放权、管理技术迭代、赋能多元主体等实现改革目标。

3.1 行政手段放权:构建“社会力量办体育”的政策改革体系

为满足体育社会化和多元化发展需求,体育行政部门已不再扮演全能政府角色,而是以政策供给引导民众以合法结社的方式成为中坚力量。经过经验探索,结合国家全面深化体育改革和浙江省改革实际情况,如表2所示,“社会力量办体育”形成了以《意见》为主体政策和体育组织建设、竞技体育人才培养、群众体育、数字体育和体育产业等配套政策的“1+N”体系,旨在破解政策障碍和体制束缚,以政策整体性和衔接性治理引领改革。

表 2 浙江省“社会力量办体育”的政策体系分析Table 2. Analysis on the policy system of "social forces running sports" in Zhejiang Province政策领域 文件名及发布时间 政策要义 政策指向 总体设计 《浙江省人民政府关于鼓励支持社会力量办体育 加快推进体育改革与发展的若干意见》2020年12月16日 从总体要求、深化“放管服”、体育赛事、体育场馆、竞技体育人才培养和社会资本投资体育产业等6个方面提出28条改革举措 ①管理体制和运行机制改革:以行政职能转移、社会组织改革、场馆社会运行、赛事体系构建等方式,解决体育行政部门简政放权问题。②部门政策协同和形成合力:围绕体育跨部门、跨领域等资源需求,以土地、教育、卫生等资源融合,疏通社会力量参与体育公共事务的通道(ZL2) 体育组织

建设《浙江省体育总会关于高质量推进全省体育社会组织体系建设工作的实施意见》2021年6月22日 按照“全覆盖、活力提升、实体化、规范化和优化环境”目标,以实施“培根强基”行动的目标体系、“固本清源”行动的指导监管体系、“环境再造”行动的政策制度体系、“提质增效”行动的绩效评估体系,使体育行政管理与社会组织治理有效衔接 ①构建体育社会组织体系:以省、市、县(市、区)三级体育总会,县(市、区)“1+25”和乡镇“1+8”模式构建自上而下、扎根基层的组织体系。②促进体育社会组织能力建设:围绕党的建设、管理模式、职能转移、绩效评估等重点领域提高自治建设能力,发挥其在群众体育、青少年体育等方面的承接能力(FT2) 竞技体育人才培养 《浙江省体育局全面推行优秀运动队训练备战服务保障“最多提一次”改革实施意见》2019年2月27日 以优秀运动队训练备战实际需求为导向,构建工作职责清单化、办事流程规范化、办结时效明晰化、工作考核科学化的训练备战服务保障工作机制 ①建立以运动队为核心的训练备战体系:从优秀运动队训练备战需求出发,围绕劳资人事、后勤保障、设施设备、科技助力、医疗保障、外事办理、文化教育等,以出台或完善政策、现时办理等提高服务质量。②建立训练备战的标准化服务管理体系:以联系队伍、政策支撑等转变观念,以数字平台等提高效率(ZL2) 《浙江省体育局关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施意见》2021年5月1日 为实现体育和教育部门及其社会、市场等多领域合作,实现体育促进青少年健康和后备人才培养的目标,从学校体育、青少年体育赛事、体育传统特色学校和高水平运动队、体校、社会体育组织、体育师资等方面提出28条举措 ①构建面向全体青少年的健康促进体系:对以学校、各级各类体校和社会体育俱乐部为阵地,实现体育、教育系统各类资源互补,开展多元化校内外体育活动。②打破青少年体育后备人才培养的体制机制壁垒:以多样化后备人才组织模式,集约政府资源和激活社会力量,破除选材、师资、竞赛等方面壁垒(FT3) 群众体育 《浙江省体育局关于推进体育赛事改革构建现代化赛事组织体系的若干意见》2020年7月14日 不断完善体育赛事规划布局和组织体系,建立健全体育赛事服务保障和监督管理体制,确立赛事规划、品牌、组织、改革、监督等目标任务 ①将体育赛事置于体育改革重要地位:对体育不同领域赛事布局、政策、组织、评估、监管等改革;②厘清体育赛事标准化管理中的责权利:实现赛事规模和质量全面提升(ZL2) 浙江省深改委、“最多跑一次”改革办公室、体育局《关于进一步推进公共体育场馆服务大提升工作的通知》2021年6月7日 推进“最多跑一次”改革向公共体育场馆延伸覆盖,提出实施便捷服务、便民服务、硬件改造、公益服务、运营管理、环境改造、文化氛围和智慧场馆提升计划,以及各项计划的分解指标等,为社会力量参与体育公共服务打好基础 ①以人民为中心实施场馆综合改革:以群众健身便利化、场馆运营智慧化、便民服务人性化、服务供给特色化、运营管理专业化改革,提升公共体育场馆服务能力和水平。②全面提升场馆体制和功能的双重改革:政府属地管理、以改革行动分解指标,推进场馆试点和分类改革,让社会力量参与且扩大体育有效供给,赋予场馆多元化功能(FT2) 数字体育 《浙江省体育局数字化改革工作方案》2021年2月26日 贯彻全省数字化改革决策部署,成立改革工作专班、体育数据仓、政务服务管理、公共体育“一站式”服务、体育赛事“一站式”服务、体育产业数字化管理、体育人才数字化管理7个小组 ①数字体育建设推进政府职能转变:以体育各领域服务于运动员、民众等为导向,通过数据挖掘、整合、共享和开放等技术手段,为民众提供高质量服务。②数字体育建设为社会力量奠定平台:层层分解全民健身、竞赛管理、训练管理、体育产业业务模块业务指标,细化管理颗粒度和提高效率(FT1) 体育产业 《浙江省人民政府办公厅关于促进全民健身和体育消费 推动体育产业高质量发展的实施意见》2020年6月12日 推动全民健身事业稳步发展,体育产业发展走在全国前列,增长速度明显高于浙江省同期经济增长速度,提出竞赛表演、健身休闲、体育消费、加快融合和“放管服”改革等5个方面举措 ①厘定体育产业促进消费的改革重点领域:以推动赛事公共资源,夯实健身休闲产业基础,推进体教、体旅、体卫等融合发展,建立符合浙江特色的现代体育产业体系。②建立扶持体育产业主体能力建设的体制机制:以转变政府能力、数字体育建设、体育资源开放以及扶持体育社会组织建设等方式,营造良好体育营商氛围(FT2) (1)强化政策引领改革:构建主体政策和配套政策一体化的“1+N”体系。一方面,政策整体性治理。浙江省构建“社会力量办体育”政策体系突破不仅从竞技体育、群众体育等不同体育领域制定政策文件,而是从整体性治理视角打通政府放权和社会承接一体化政策路径(FT2),如在体育社会组织建设方面,构建从省、市、区县和街道组织建设规模、职能和能力建设范畴等体系(ZL1)。更为重要的是,“社会力量办体育”被纳入浙江省委深化改革领导小组工作要点加以研究、部署、推进,形成了政府放权社会、打破政策壁垒、出台扶持政策和建立新体制机制的“放、破、扶、立”四字“处方”,强化党对体育事业改革的领导和监督作用(FT1)。另一方面,政策衔接性治理。从公共政策视角看,《意见》作为“社会力量办体育”改革工作的顶层设计,从整体布局、重点领域、保障举措等方面提出清单式、指向性和整体性指导。为提高政策执行效率和衔接性,浙江省“社会力量办体育”不仅在群众体育、青少年体育、体育产业等各领域政策制定中充分吸纳《意见》的改革精神,而且围绕重点工作出台专门性文件和具体行动计划(FT1)。如2021年浙江省体育局下发《关于开展深化社会力量办体育改革重点项目“揭榜挂帅”的通知》,明确了县级“社会力量办体育”综合改革,社会力量参与体育场地设施建设与运营,深化体育社会组织改革,促进体医融合,社会力量承接体育赛事活动,打造品牌体育赛事,深化体教融合,社会力量举办高水平运动队,推动体旅、体文及体育乡村振兴发展,促进体育产品平台发展等10个“揭榜挂帅”领域(ZL1),形成从省域到区级的扁平化管理体系,且以优化政策、资金、活动和技术等资源配置方式扶持基层多元组织体系建设及提升“承接”能力,疏通政策执行路径。

(2)推动政府转变职能:形成政府放权和赋能社会的多元政策执行体系。一方面,政府由“权利主体”向“责任主体”过渡,推动形成多元化供给方式。《意见》为破解体育领域长期存在的“政府不放权、资源不开放、赛事政府办、场馆资源缺、人才机制死和资本不敢投”等问题(FT1),围绕政府放权、资源开放、赛事主体、场馆分权、体教融合和资本投资等方面形成改革条款。在推进“社会力量办体育”的过程中,使政府角色从体育公共事务主体、主办等向为社会服务的责任主体转变,从而形成社会多层面、多领域、多样化的体育服务供给主体。另一方面,政府赋能社会成为“社会力量办体育”的治理主体,推动形成共建、共治、共享治理方式。体育融合发展是体育发展过程中多领域资源需求的客观规律,共建、共治、共享治理方式不是政府“放”而不“管”,而是政府、社会和市场共担责任、互补资源。为满足“社会力量办体育”和民众日益增长的数字服务需求,浙江省以出台“社会力量办体育”的“1+N”政策体系和数字建设作为技术赋能,使体育赛事、场馆设施、人才培养主体回归民众,“以人民为中心”的理念在“社会力量办体育”中得以实现。

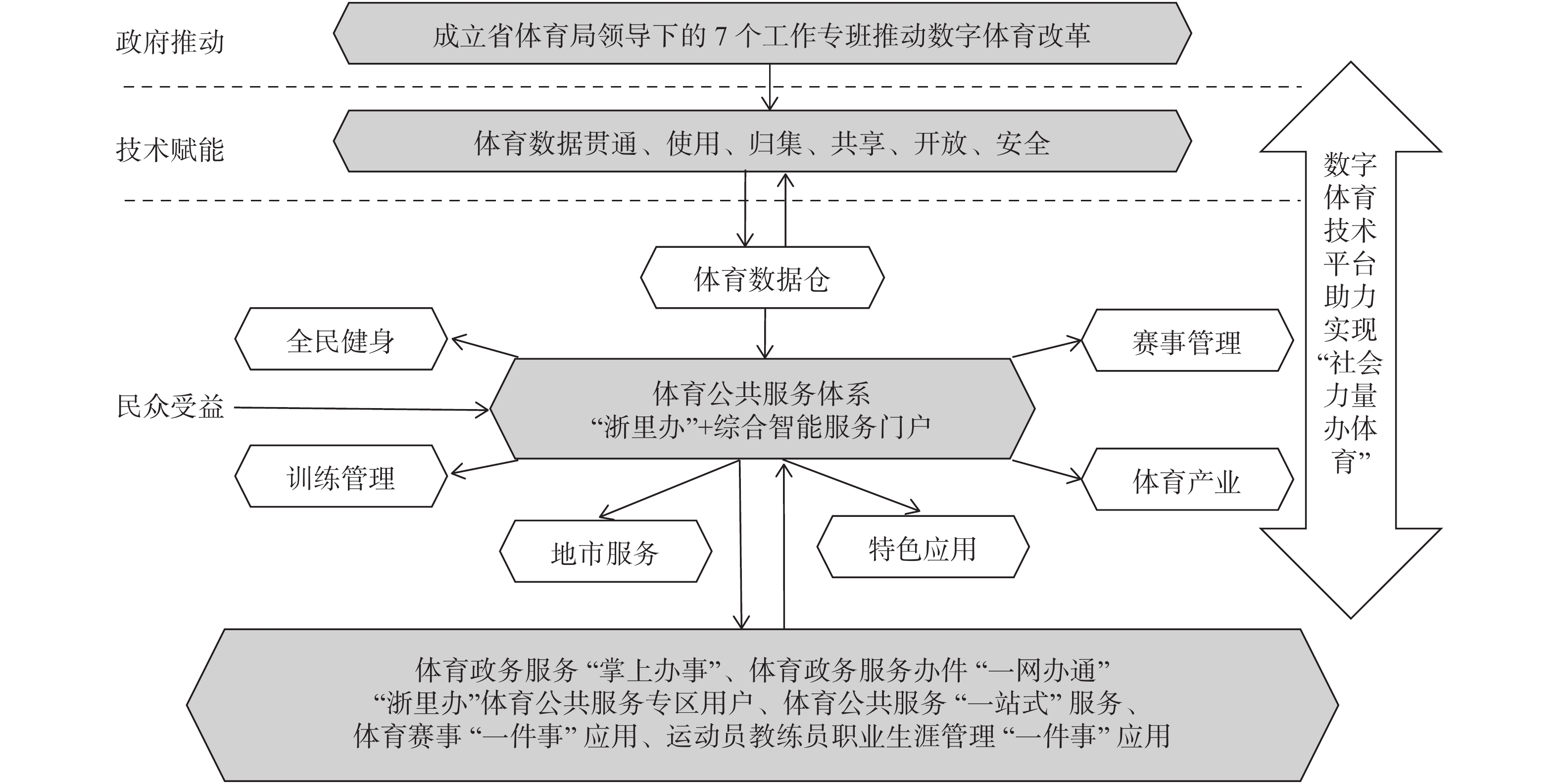

3.2 管理技术迭代:打造“社会力量办体育”的数字服务平台

数字化成为更新政务管理理念和加速产业发展的趋势,尤其是体育社会化、生活化和产业化过程中数字化服务延伸和改变的体育服务和消费场景。根据浙江省委、省政府推行“数字浙江”建设的总体部署,浙江省体育局以“最多跑一次”理念为引领,充分运用“掌上办事”“掌上办公”建设契机[14],制定全省体育系统“1+4+11+X”(“1”是“省体育公共服务系统”,“4”是“全民健身、训练管理、赛事管理、体育产业”四大核心模块,“11”是“11个地市体育服务应用系统”,“X”是“其他特色应用”)数字体育建设总体框架。至2020年10月,浙江省建成了承载16个业务子系统、87个应用功能模块的体育公共服务系统(FT1)。一方面,数字平台提高“社会力量办体育”服务水平。随着体育赛事和体育社会主体的参与规模增大,在以省域大数据、云计算和移动互联网为代表的信息技术平台基础上,将体育公共服务与省域数字服务深度融合,搭建全省体育数据仓,实现跨部门、跨区域的数据共享。如浙江省体育政务服务“掌办”、体育政务服务办件“一网办通”等各板块等实现了线上办理业务。尤其是为体育公共服务过程中跨部门横向联动和省、市、区县、街道(乡镇)纵向联谊提供了便捷服务,弥补了“社会力量办体育”政府和社会之间的鸿沟,为提高政策执行效率奠定基础。另一方面,数字平台延伸“社会力量办体育”服务内容。数字化体育公共服务平台为延伸服务对象规模和更迭体育公共服务方式奠定了基础。数字化与运动员信息库、民众一站式赛事服务、重点运动员训练监控等体育服务内容一脉相承,如浙江省体育赛事“一件事”应用、运动员教练员职业生涯管理“一件事”应用等以服务为宗旨,以“互联网”思维为引导,以“海量有价信息”为支撑,改变了传统训练、竞赛、参赛等条块式管理模式(FT3),形成了运动员训练、监控、反馈和监督评价一条龙服务体系,以及民众体育场馆智能化、赛事一站式和运动指标即刻反馈等数字化赋能的服务内容。如温州市依托“百姓健身房”开发的智能化体育服务平台,实现线上会员管理与服务、数据收集与反馈、健身教学与互动和线下健身等一体化服务,成为温州市智慧管理、未来社区服务管理[15]的示范性应用场景。显然,全民健身地图、运动健身数据库、全域户外运动智能信息服务系统和数字化综合训练管理系统等数字体育建设工程为政府实施“社会力量办体育”进行技术赋能,有效实现“放权”和“承接”一体化推进目标,实现了从传统线下管理技术向线上线下全方面、立体式、全方面管理技术迭代(图2)。

3.3 赋能多元主体:建立“社会力量办体育”的合作治理机制

浙江省“社会力量办体育”围绕体育赛事主体、体育场馆运营、竞技体育人才培养和社会资本投资体育产业中的“谁来办、怎么办”等关键问题,建立购买服务、委托代理、扶持体育社会组织和开放公共体育资源等灵活性机制,旨在使政府放权于体育社会组织和企业[16],形成以人民为中心与多元主体良性互动、协同共进、互动融合的合作治理格局。

(1)体育赛事承办主体和服务。政府通过下放体育赛事审批权、加强宏观引导与市场监管等方式强化服务职能[17]。①政府以政策引领、规范设计、标准制定等举措,积极引导社会力量参与体育赛事。浙江省通过建立不同赛事层级、参赛主体和承办主体分类管理的名录制度,改变体育赛事弱、小、散、乱的现状(FT1)。尤其是通过产业资金引导、现场观察员赛事观察及重点聚焦于赛事关注度、专业度和贡献度等指标的综合评估等创新举措,形成了政府有序放权、资金引导及强化社会力量办赛能力的格局。②政府以倡导服务、推动融合、分类管理等举措,打造领先全国的体育赛事品牌工程。在“十三五”期间,浙江省共举办国际级赛事200场次,国家级赛事700多场次,省级赛事1200多场次,群体类马拉松赛、路跑赛、自行车赛等迅猛发展,其中马拉松赛年均360场以上;同时以政府主导、社会主体的方式,在全国率先举办“绿水青山 运动浙江”生态运动会,打造“体育—文化—旅游”功能叠加的新模式(FT1)。③政府以数字赛事、资源开放、简化程序等举措,履行体育赛事服务管理监督职能。围绕办赛、参赛、观赛三大应用场景,整合赛事申办、赛事信息发布、赛事报名、裁判员选派执裁、赛事成绩查询、赛事评估和赛事监管等各环节资源,借助数字化、信息化手段,打造全省体育赛事发布系统,构建跨部门体育赛事活动综合服务机制。

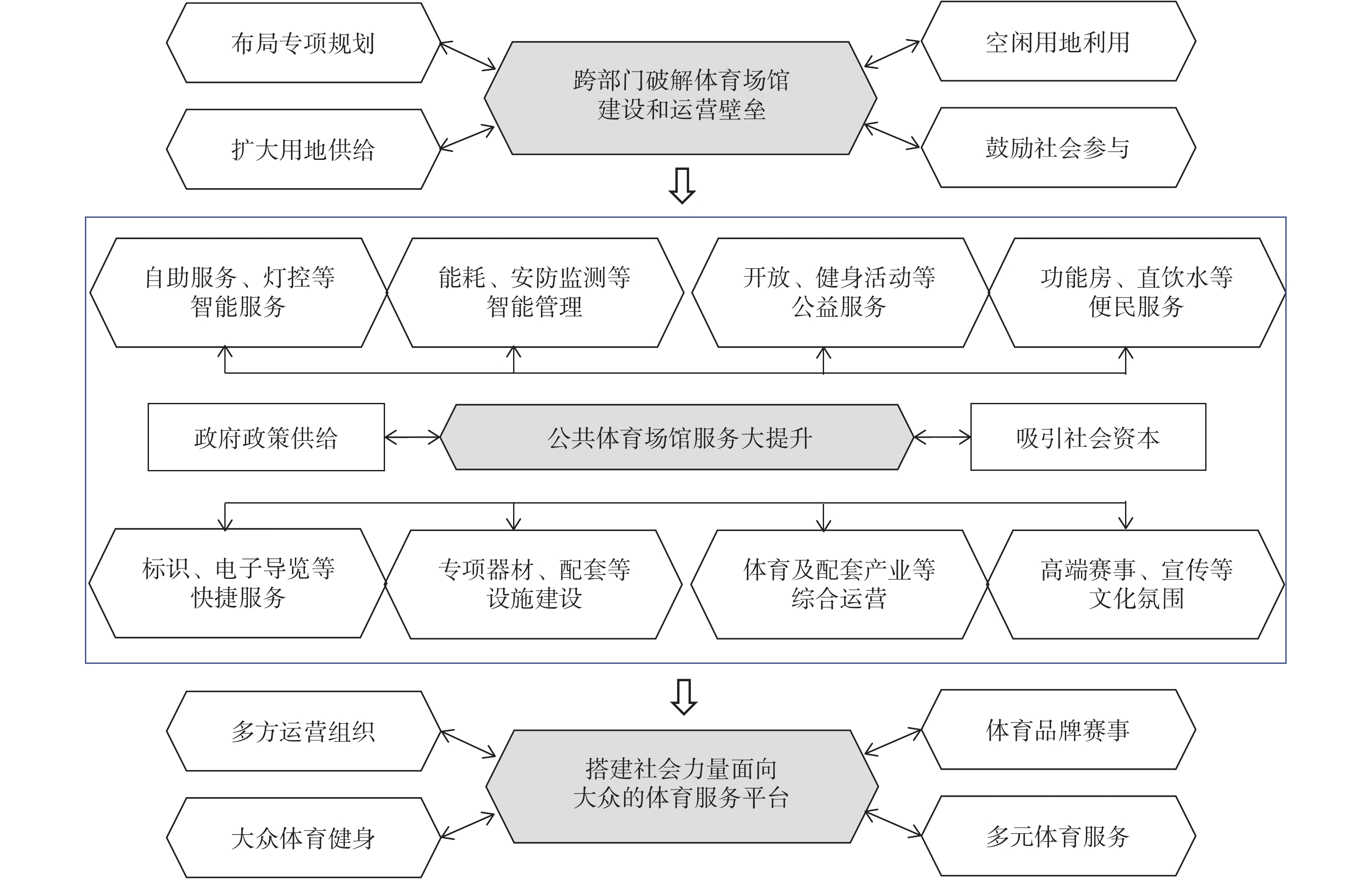

(2)体育场馆投资建设和运营。浙江省将社会力量引入体育场馆建设和运营中,形成体育场馆公共服务市场化、多元化和优质化的合作治理机制。①实施跨部门综合改革,打破社会力量建设体育场馆的政策壁垒。浙江省推行以自然资源、发展改革、建设、交通运输、水利和体育等跨部门直达区县的扁平化政策体系,为实施体育场馆布局专项规划、扩大用地供给、空闲用地利用、鼓励社会参与等综合改革提供政策依据。通过大型市政设施二次开发、闲置低效土地开发利用等政策,有效解决了体育设施建设用地瓶颈。如:温州市利用高架桥下空间,政企共建新增30多万㎡体育场地,让低效土地成为建设体育设施的“金角银边”;创新公园绿地利用模式,允许兼容建设足球场、篮球场等体育设施,既保证了公园65%以上的绿地率,又腾出空间让体育设施进入公园,有效开发、利用和整合公共资源,进而扩大体育用地供给渠道和区域(ZL2)。②加强整体性功能改造,为社会力量参与体育场馆运营奠定基础。整合性功能改造是体育场馆提档升级、集约资源的有效途径和现实需求,包括智能管理服务、配套硬件设施及便民快捷服务业务等。如图3所示,浙江省实施了公共体育场馆大提升计划,基于政府立项、制定标准、资金扶持和考核验收等政策,促进社会力量兴建和参与体育场馆运营及功能改造。截至2020年底浙江省共有119家大中型体育场馆(中心)实现预约支付功能,并全部纳入全民健身地图,实现导航、查询功能(ZL1)。如湖州市创新推出的“养”运动码与宁波市的“健身码”等,通过全市各类场馆一码通行、记录运动数据等提升了体育场馆整体性服务水平(ZL2)。③推进第三方运营管理,搭建社会力量面向民众的体育服务平台。浙江省大力鼓励以委托运营、购买服务等方式,形成公建民营的第三方体育场馆运营模式。同时,第三方运营方通过体育场馆服务、运动技术指导、数字服务等品牌、管理、服务和资本等输出,优化了以竞争促服务的业内生态。可见,基于现实场景的体育数字化服务等是民众需求倒逼形成的体育公共服务或体育产业服务内容,民营企业、体育社会组织将以此为范式,迸发出打造更高质量服务公共品和产品的新活力,向全国乃至世界输出体育服务。

(3)体育后备人才多元化阵地。受基层体育行政部门撤并、家长教育观念变化和经济社会发展水平提升等多因素影响,长期较为封闭的“集中训练、学习和生活”模式暴露出资源短板和可持续发展乏力等问题,如何重构体育后备人才培养体系成为各级体育行政部门面临的难题[18]。为遵循竞技体育后备人才培养的先天遗传禀赋和后天培养环境[19]叠加的规律,浙江省早在2000年就开始探索多元化、多层级人才培养模式,如体育和教育部门2003年启动《在各级各类学校中大力开展游泳活动》等,形成混合组织形式的“塔基”、营造成长环境的“塔中”和培养拔尖人才的“塔尖”,提炼了“浙江游泳经验”[20]。经过长期摸索,浙江省各地市将体育后备人才培养作为“社会力量办体育”的重点工程,旨在破除政府一元供给及以各级各类体校为培养体育后备人才唯一主体的架构。

一方面,构建以体校、俱乐部、学校三大阵地为支撑的多元化人才培养格局。近几年,浙江省相继出台《浙江省体育后备人才基地认定办法》《浙江省县级体校改革发展实施方案》《浙江省青少年体育俱乐部创建办法》等政策文件,旨在发挥体校精英化、学校基础性和俱乐部多样化的阵地作用。在深化体教融合背景下,尤其在经费、奖励、注册、参赛资格等方面,对体校、俱乐部、学校实施同等待遇政策,形成了三大阵地互为融合的“学校+俱乐部”“学校+体校”“社会力量+体校”合作治理机制,实现了由体校单一化向三大阵地网络化发展转型。如:杭州市陈经纶体校除采用“三集中”培养外,常年以培训、俱乐部等方式衍生后备人才培养体系;温州市第十七中学采用场馆租赁和委托体育拓展课、学校代表队等方式与社会俱乐部合作(FT3),极大地丰富了学校专项体育课程教学、竞赛等资源,体育人才多元化培养实现了倍增效益。另一方面,构建以选材、训练、竞赛和输送为要素的一体化人才培养机制。浙江省各地市通过系列政策打通多元化人才培养壁垒,如实行学校、青少年体育俱乐部等在训运动员注册,鼓励民营资本与体校合作办队,推进学校等购买体育公共服务,三大阵地同等待遇参与全国性运动会等赛事选拔。如温州市“社会力量办体育”以全面清理“仅向体校拨款、仅由事业单位承办比赛或组织队伍参赛”等歧视性政策,实施运动员等级认定、参赛选拔、成绩奖励、培养输送等与公办体校一视同仁的政策,为社会机构制定标准且提供场地、颁发牌子、配送教练员、给予奖补等(FT1),形成了三大阵地畅通的人才选材、训练、竞赛和输送路径。

(4)引入社会资本培育体育市场主体。在内循环为主、外循环赋能、双循环畅通高效的经济发展模式背景下,政府以强化自身改革、完善传统体系和扶持市场主体发展等方式,在体育竞赛、健身、培训等规则、标准和认证等方面培育体育市场主体和健全市场配置机制。在此背景下,浙江省将引导社会资本投资体育产业作为发展体育市场主体的重要手段,一方面,彰显浙江省的经济社会特色,大力培育体育消费市场。浙江省在大力发展健康、文旅等消费经济的背景下,加快推进运动休闲小镇、体育产业示范单位、体育产业园、体育产业孵化基地建设,培育了具有全国品牌效应且独具特色的鹿城仰义时尚体育、苍南金乡武术、文成国家航空飞行营地等体育与乡村、文化、旅游融合发展的小镇(ZL2)。在此过程中,企业并非仅将资金投入体育产业,而是凭借产业主体优势与体育资源融合,在政府与其共享自然、土地等非体育类公共资源和体育赛事、场馆等体育类公共资源的政策驱动下,实现合作治理中社会、经济等多元效益。另一方面,发挥浙江省的营商环境优势,健全体育市场配置机制。为满足体育产业发展过程中资源要素市场的融合性需求特征,尤其是破解体育行政部门资源单一壁垒,浙江省以推动“社会力量办体育”为契机,整合项目准入、土地、人才、金融和自然资源等要素,率先创建体育资源交易平台和成立体育产业联合会,以体育小镇、体育旅游、体育服务进社区、财税支持等政策,健全有利于体育市场有序发展的机制。如绍兴市以加大政府扶持和减少行政干预履行有为政府职责,市财政每年出资2000万元设立体育产业引导资金,对全市企业、社团投资体育产业、打造体育赛事品牌等予以重点倾斜,共建成东方山水水上乐园、乔波室内滑雪、天马赛车竞速、鉴湖高尔夫、若航直升机场等高端场馆,总投资达220亿元(ZL2)。总之,浙江省“社会力量办体育”聚焦体育事业和体育产业及体育管理业务板块结构相互割裂的矛盾,引入社会资本培育体育市场主体,破除体育产业管理中体制、机制和区域等壁垒,为发展具有地方特色和满足民众需求的体育产业服务提供了条件。

3.4 小结

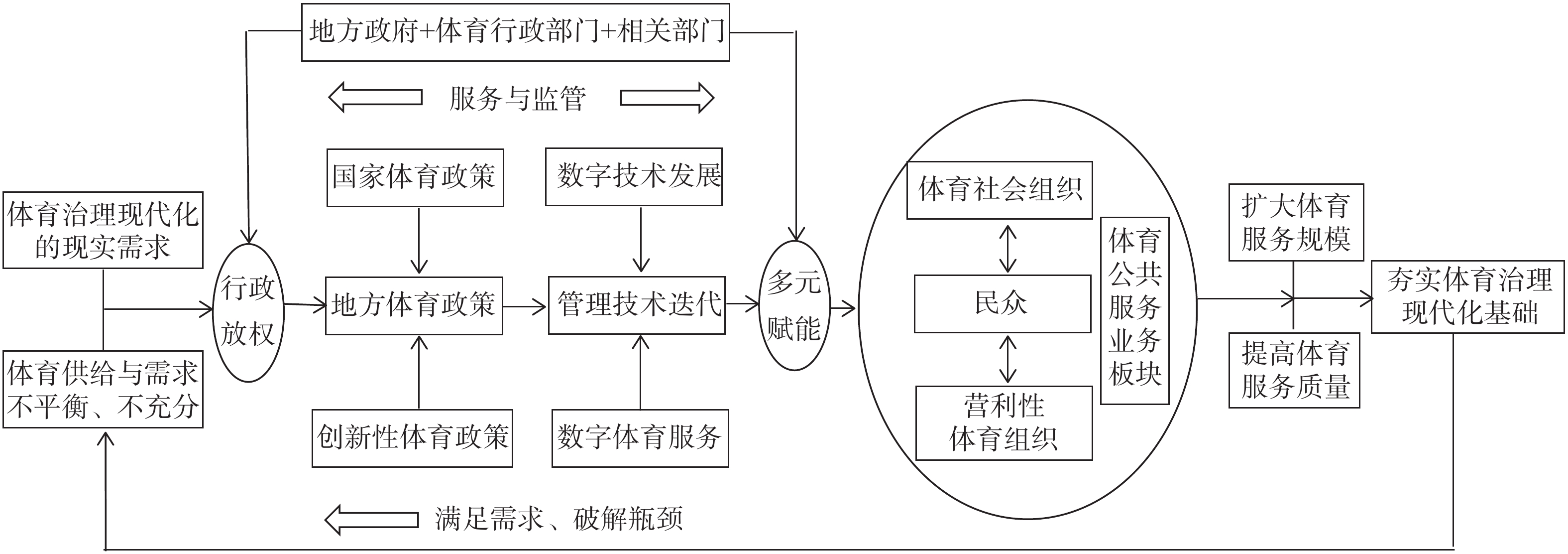

本文通过聚焦于“社会力量办体育”的实践和理论逻辑,勾勒全场景、全过程的改革理念和路径,旨在探索构建体育管理体制和运行中行政放权和多元赋能的理论模型。图4为“社会力量办体育”的行政放权、多元赋能理论模型,具体而言,在体育治理现代化现实需求和消解体育供给与需求不平衡、不充分矛盾的双向驱动下,仅依靠体育行政部门的单一供给已难以承担体育公共服务规模和质量的社会需求,无论是竞技体育人才培养过程从封闭到开放的全要素资源配置,还是以市场为决定性因素的体育产业高质量发展需求,以发挥建立体育行政部门自上而下、直达民众的体育公共服务体系主导作用,从而建立将民众置于中心地位且多元赋能、回应民众体育多元化需求的新模式迫在眉睫。

体育行政部门如何放权成为需要回答的首要问题。一方面,应构建体育政策体系、夯实地方体育改革创新的基础。体育公共政策作为推进全面深化体育改革的依据,应由地方政府、体育行政部门和相关部门等跨部门以服务与监管为主导,构建由国家体育政策、地方体育政策及“1+N”主体政策和配套政策的体系。尤其是地方政府在国家体育改革相关政策的基础上,创新性地“回答”国家上位法律法规所提出的政策指向和改革举措,使政策得以落地,从而避免“上有政策、下有对策”及“有政策、不执行”的状况。同时,各地政府更应结合地方社会经济及体育发展实际,提出如“社会力量办体育”等推动体育社会组织建设、政府购买体育服务机制、社区体育健身体系建设等基层体育政策与改革路径,破解基层体育“等、靠、要”政策的状况。另一方面,应构建数字体育体系,打造地方体育创新服务的平台。在数字技术发展的时代背景下,基于数字政府建设的管理技术迭代,数字体育的公共事务和产业经济服务功能为实现政府行政放权提供了技术平台。然而,相对于其他领域的数字管理和服务,体育领域数字服务较为落后。基于体育赋能于人的生物性和公共事务的社会性等数字挖掘空间,如浙江省在全国率先提出数字体育建设工程,且已印发《浙江省“十四五”数字体育发展规划》。因此,数字体育服务平台作为实现民众快速、便捷、常态化和多场景的参与体育公共服务、体育消费等的基础,数字体育平台建设及其功能、水平和质量决定着政府行政放权的能力。

体育行政部门如何实现多元赋能?只有强化基层执行体育改革的能力,才能体现国家推行以人民为中心的体育改革理念和思路,回应区域经济社会和体育发展的实际需求,体现地方执政者的合法性偏好,尤其打开国家和地方改革的成效溢出到体育领域的合法性通道,真正实现国家或地方经济社会改革与体育改革互动,让人民享受改革的成果。基于体育改革的政策体系和管理技术迭代支撑,“社会力量办体育”将民众、体育社会组织和营利性体育组织作为多元主体,厘清了体育行政组织与社会、市场及地方相关部门、基层政府的关系,使体育公共政策和改革有了着力点和落脚点。通过体育行政部门与民政、市场监督管理部门及基层组织有序推动体育社会组织和营利性体育组织建设,以采取降低门槛、委托代理等方式鼓励民众成为体育治理核心力量,逐步共享体育公共服务各业务板块资源,实现扩大体育服务规模和提高体育服务质量的目标,加快推进由“部门”体育行政管理向“社会”体育治理理念转变,从而满足以人民为中心的体育供给规模和质量需求,夯实了体育治理现代化基础。

尤其需要注意的是,由于我国体育管理体制有别于西方国家,体育治理理论并非西方“多中心论”可解答的,因此,在吸取西方体育治理理论的基础上,结合我国实际,发现行政放权、多元赋能的“社会力量办体育”主要源于其改革发挥了国家主导、整合和分配资源的力量,从而构架了体育公共服务体系且使政府始终扮演着“秩序维护者”和“规则制定者”的角色,以政策体系、资源配置、主体建设、建立机制等为手段,实现国家行政资源、社会公共资源和市场资本资源为体育发展服务的目标,使体育回归民众,让体育成为民众生活的组成部分,以民众的自觉、有序参与体育公共服务,彰显人作为体育现代化主体的特点。

4. “社会力量办体育”的实践路向

4.1 强化整体性治理思维,促进体育融入国家和地方经济社会发展大局

为破解体育行政部门单一管理的“部门孤岛”瓶颈,应以强化政府、社会和市场整体性治理思维,共同推行“社会力量办体育”改革,包括政策体系、数字平台、社群机制、网络组织、管办分离等聚焦基层体育治理、体育管办权分离、体育产业营商环境及体育与相关领域资源融合机制等重点难点工作,使民众以不同身份、角色有组织地参与到体育公共事务之中,成为体育治理的主体。浙江省“社会力量办体育”推动形成以人民为中心的政府、社会和市场改革,以实现体育承载的多重任务目标,凸显体育助力共同富裕目标实现的价值贡献。在已有改革成效和成果的基础上,将体育健身休闲、体育竞赛表演、体育场馆服务、体育文化教育等融入高品质生活先行区之中;促进浙江省体育事业和产业与城市、乡村以及自然资源合理配置,使体育特色小镇、体育与文旅、卫生融入城乡区域协调发展之中;充分运用合理要素分配、扶持、奖励等制度,使社会力量作为竞技体育、体育场馆、全民健身和体育产业中的中坚力量,让社会身份的体育从业人员具有精神和物质方面的获得感。由此,将体育全面、持续和立体地融入公共服务、消费经济、民生工程、文化教育等各方面政策文件、深化改革、工作布局、细化指标和督导评估中,使全面深化体育改革与经济社会发展相协调。应为“社会力量办体育”营造制度、技术、人文等内外部环境,使体育全方位、深层次融入国家和地方战略布局,为全面深化体育改革提供政策环境。

4.2 倡导渐进式试点改革,破解体育治理体系和治理能力现代化的壁垒

从学理层面分析,体育治理的复杂性在于民众个体生活背景、教育状况、身体条件、参与意愿等存在较大差异,使其在不同阶段、场域参与体育的方式、目的等不尽相同。尤其是长期体育行政一元管理及竞技体育赶超式发展使得各地体育改革理念、条件等情境存在较大差异。各级政府应以彰显体育事业参与全民性、民生性、时代性等特征为导向,以小步探索、样板复制、科学统筹、优中选优、政绩标杆、回应期望等方式,最大限度破除体育公共事务管理和服务过程中的“一家独大”“政策缺位”“主办活动”等僵化思想和行为,建立体育人才培养、体育场馆管理、体育活动主办和体育赛事主体等政府资源逐步、有序向社会力量过渡的机制。浙江省“社会力量办体育”改革是历经长期政策积累、蓄力驱动的过程,形成了惠及民生的百姓健身房、体育场地建设的“金角银边”、基层体育协会实体化运行以及“体校+俱乐部”的合作治理机制等一批具有浙江省辨识度的系统性、突破性和标志性改革创新成果。以上改革成果是依托不断完善政策体系、耦合政社、政企等关系,以扶持创建体育协会、社区体育组织、青少年体育俱乐部等为基础,与各类体育社会组织或体育企业共享、共建、共创专业化技术、体系化活动、标准化赛事、多元化场馆等资源,逐步从政府推动向民众主动的机制转化,从而形成“社会力量办体育”的内生动力。可见,破解体育治理体系和治理能力现代化建设中的资源配置、组织建设、政策失灵等壁垒,应结合区域及工作重点、难点、堵点等具体情境,围绕体育治理主体多元化、机制灵活性、活动多样化和要素融合性等工作,以渐进式试点改革的方式,逐步实现由政府管理向体育治理体系和治理能力现代化迈进。

4.3 提升民众的身体素养,夯实民众参与构建“社会力量办体育”的基础

尽管政府在“社会力量办体育”中扮演着驱动角色,然而民众对身体活动等体育参与的乐趣、自信、能力、知识及其为生活而参与体育的行为则是“社会力量办体育”得以实现的基础。民众身体素养不仅表现在体质健康和体育技能水平等层面,更为重要的是,基于区域经济社会发展外部环境、教育素养、生活理念等形成了体育促进健康的主动意识和积极行为。由此,在新时代背景下,我国提出“健康关口前移”等理念。一方面,各级政府通过构建体育社会组织、公共设施等服务体系的举措,补齐短板,为民众营造良好的体育服务环境。另一方面,各级政府通过家庭健康教育、倡导低碳生活等立体式宣传教育等活动,不断改变民众生活理念,将体育促进身心健康的生活理念贯彻始终。因此,浙江省“社会力量办体育”并非倡导大型体育赛事、大型体育建筑、大规模或一次性体育活动等理念,而是以夯实体育社会组织和社区体育健身服务设施为基础,实现体育赛事、体育活动、体育健身指导等常态化、便捷化、低廉化,为提升民众身体素养提供保障和服务。在此过程中,体育行政部门应积极主动与教育、卫生等部门进行跨部门治理,针对不同人群设计以体育为载体的公共服务体系,不断提升体育公共场馆、体育健身活动、体育社会组织和体育社会指导员等的覆盖规模、工作效率和服务质量。从身体、精神和社会3个方面发挥体育塑造系统性、整体性健康行为的作用,使民众主动、自发、积极参与到体育公共事务之中,以提升身体素养激发民众在体育公共事务中的活力,从而夯实民众参与“社会力量办体育”的基础。

4.4 遵循区域性发展差异,打造“社会力量办体育”的中国方案

中国的体育治理路径与美国、英国等国家基于市民生活的体育治理路径存在差异。类似于英国、美国等国家体育社会治理的逻辑体系已实现满足自身发展、自发组织和自愿参加等需求的目标,尤其是发挥体育促进积极健康生活方式的作用。然而,浙江省“社会力量办体育”是基于中国特色社会主义制度,以强化党的领导和推进深化改革的能力和力度,彰显统一指挥、统筹协调、科学分工的制度优势,实现政府、社会、市场和民众多元共建共治共享的合作治理格局。一方面,从中央到地方在推进“社会力量办体育”等体育改革过程中,应注重区域异质性效应。由于推进“社会力量办体育”与地方经济社会发展有一定关系,我国其他省市及地方在推进改革过程中,应结合地方经济、社会、文化、等发展具体情况,针对“社会力量办体育”改革中的体育活动、赛事、指导、场馆、组织等要素,分阶段、分步骤、分区域扶持多种社会形态的组织、人等力量,以点带面、彰显特色、逐个击破,逐步扩大社会力量在体育公共事务中的份额和服务效率,真正彰显以人民为中心的体育治理理念。另一方面,围绕“社会力量办体育”的治理主体、内容、机制和督导等业务,建立本土化的标准体系。在全面深化体育改革过程中,地方政府应不断完善和明确体校、青少年体育俱乐部、社区体育组织、商业机构和公共体育场馆等体育公共服务组织及其公共体育资源使用者的权力范围、责任清单和法律约束条款等,形成其创建管理和服务标准,且逐步在地方区域及全国推广试行。同时,围绕竞技体育竞赛与训练、科技攻关、体育产业产品创新、全民健身科学技术和服务工作等,发挥地方体育社会组织和企业等社会力量的作用,经过经验摸索、反复实践、系统研究和地方试点后,逐步形成地方标准或全国标准,让广大民众在体育领域中呈现的创造力和创新力成为推进全面深化体育改革的动力。

作者贡献声明:柳鸣毅:提出论文选题,撰写、修改论文;作者贡献声明:敬艳:修改论文,提出建议;作者贡献声明:孙术旗:参与调研;作者贡献声明:孔年欣、魏零壹、刘松:文本数据处理与分析。1 ① “最多跑一次”于2016年底由浙江省首次提出,是指通过“一窗受理、集成服务、一次办结”的服务模式创新,让企业和群众到政府办事实现“最多跑一次”的行政目标。 -

表 1 不同类型数据和资料基本情况

Table 1 Basic information of different types of data and materials

编码 具体内容 特点 FT1 浙江省及其地市区体育行政部门管理人员访谈数据 描述过程、情景真实 FT2 浙江省体育社会组织及企业管理人员访谈数据 政策执行、现实问题 FT3 基层各类体育专业技术人员访谈数据 建议举措、社会需求 ZL1 浙江省及其地市政策文件和被调研机构材料 了解政策、刻画过程 ZL2 关于浙江省“社会力量办体育”的各类新闻报道、学术文献 补充材料、客观评价、信度和效度验证结果 表 2 浙江省“社会力量办体育”的政策体系分析

Table 2 Analysis on the policy system of "social forces running sports" in Zhejiang Province

政策领域 文件名及发布时间 政策要义 政策指向 总体设计 《浙江省人民政府关于鼓励支持社会力量办体育 加快推进体育改革与发展的若干意见》2020年12月16日 从总体要求、深化“放管服”、体育赛事、体育场馆、竞技体育人才培养和社会资本投资体育产业等6个方面提出28条改革举措 ①管理体制和运行机制改革:以行政职能转移、社会组织改革、场馆社会运行、赛事体系构建等方式,解决体育行政部门简政放权问题。②部门政策协同和形成合力:围绕体育跨部门、跨领域等资源需求,以土地、教育、卫生等资源融合,疏通社会力量参与体育公共事务的通道(ZL2) 体育组织

建设《浙江省体育总会关于高质量推进全省体育社会组织体系建设工作的实施意见》2021年6月22日 按照“全覆盖、活力提升、实体化、规范化和优化环境”目标,以实施“培根强基”行动的目标体系、“固本清源”行动的指导监管体系、“环境再造”行动的政策制度体系、“提质增效”行动的绩效评估体系,使体育行政管理与社会组织治理有效衔接 ①构建体育社会组织体系:以省、市、县(市、区)三级体育总会,县(市、区)“1+25”和乡镇“1+8”模式构建自上而下、扎根基层的组织体系。②促进体育社会组织能力建设:围绕党的建设、管理模式、职能转移、绩效评估等重点领域提高自治建设能力,发挥其在群众体育、青少年体育等方面的承接能力(FT2) 竞技体育人才培养 《浙江省体育局全面推行优秀运动队训练备战服务保障“最多提一次”改革实施意见》2019年2月27日 以优秀运动队训练备战实际需求为导向,构建工作职责清单化、办事流程规范化、办结时效明晰化、工作考核科学化的训练备战服务保障工作机制 ①建立以运动队为核心的训练备战体系:从优秀运动队训练备战需求出发,围绕劳资人事、后勤保障、设施设备、科技助力、医疗保障、外事办理、文化教育等,以出台或完善政策、现时办理等提高服务质量。②建立训练备战的标准化服务管理体系:以联系队伍、政策支撑等转变观念,以数字平台等提高效率(ZL2) 《浙江省体育局关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施意见》2021年5月1日 为实现体育和教育部门及其社会、市场等多领域合作,实现体育促进青少年健康和后备人才培养的目标,从学校体育、青少年体育赛事、体育传统特色学校和高水平运动队、体校、社会体育组织、体育师资等方面提出28条举措 ①构建面向全体青少年的健康促进体系:对以学校、各级各类体校和社会体育俱乐部为阵地,实现体育、教育系统各类资源互补,开展多元化校内外体育活动。②打破青少年体育后备人才培养的体制机制壁垒:以多样化后备人才组织模式,集约政府资源和激活社会力量,破除选材、师资、竞赛等方面壁垒(FT3) 群众体育 《浙江省体育局关于推进体育赛事改革构建现代化赛事组织体系的若干意见》2020年7月14日 不断完善体育赛事规划布局和组织体系,建立健全体育赛事服务保障和监督管理体制,确立赛事规划、品牌、组织、改革、监督等目标任务 ①将体育赛事置于体育改革重要地位:对体育不同领域赛事布局、政策、组织、评估、监管等改革;②厘清体育赛事标准化管理中的责权利:实现赛事规模和质量全面提升(ZL2) 浙江省深改委、“最多跑一次”改革办公室、体育局《关于进一步推进公共体育场馆服务大提升工作的通知》2021年6月7日 推进“最多跑一次”改革向公共体育场馆延伸覆盖,提出实施便捷服务、便民服务、硬件改造、公益服务、运营管理、环境改造、文化氛围和智慧场馆提升计划,以及各项计划的分解指标等,为社会力量参与体育公共服务打好基础 ①以人民为中心实施场馆综合改革:以群众健身便利化、场馆运营智慧化、便民服务人性化、服务供给特色化、运营管理专业化改革,提升公共体育场馆服务能力和水平。②全面提升场馆体制和功能的双重改革:政府属地管理、以改革行动分解指标,推进场馆试点和分类改革,让社会力量参与且扩大体育有效供给,赋予场馆多元化功能(FT2) 数字体育 《浙江省体育局数字化改革工作方案》2021年2月26日 贯彻全省数字化改革决策部署,成立改革工作专班、体育数据仓、政务服务管理、公共体育“一站式”服务、体育赛事“一站式”服务、体育产业数字化管理、体育人才数字化管理7个小组 ①数字体育建设推进政府职能转变:以体育各领域服务于运动员、民众等为导向,通过数据挖掘、整合、共享和开放等技术手段,为民众提供高质量服务。②数字体育建设为社会力量奠定平台:层层分解全民健身、竞赛管理、训练管理、体育产业业务模块业务指标,细化管理颗粒度和提高效率(FT1) 体育产业 《浙江省人民政府办公厅关于促进全民健身和体育消费 推动体育产业高质量发展的实施意见》2020年6月12日 推动全民健身事业稳步发展,体育产业发展走在全国前列,增长速度明显高于浙江省同期经济增长速度,提出竞赛表演、健身休闲、体育消费、加快融合和“放管服”改革等5个方面举措 ①厘定体育产业促进消费的改革重点领域:以推动赛事公共资源,夯实健身休闲产业基础,推进体教、体旅、体卫等融合发展,建立符合浙江特色的现代体育产业体系。②建立扶持体育产业主体能力建设的体制机制:以转变政府能力、数字体育建设、体育资源开放以及扶持体育社会组织建设等方式,营造良好体育营商氛围(FT2) -

[1] 柳鸣毅,丁煌,张毅恒.体育组织:一个新时代中国体育管理理论与实践的核心命题[J]. 成都体育学院学报,2021,47(4):72-79 [2] 杨桦,任海.转变体育发展方式由“赶超型”走向“可持续发展型”[J]. 北京体育大学学报,2013,36(1):1-9 [3] GIRGINOV V,TOOHEY K,WILLEM A. Creating and leveraging knowledge to promote sport participation:The role of public governing bodies of sport[J]. European Sport Management Quarterly,2015,15(5):555-578 doi: 10.1080/16184742.2015.1054409

[4] 张琴,易剑东.问题·镜鉴·转向:体育治理手段研究[J]. 上海体育学院学报,2019,43(4):16-21 [5] EISENHARDT K M. Building theories from case study research[J]. Academy of Management Review,1989,14(4):532-550 doi: 10.2307/258557

[6] YIN R K. Case study research: Design and methods[M]. Thousand Oaks: Sage, 2014: 20-24

[7] ALAIN F, SCOTT M. Marketing the sports organization-building networks and relationships[M]. London: Routledge, 2009: 2-9

[8] 珍妮特, 罗伯特. 新公共服务: 服务, 而不是掌舵[M]. 丁煌, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2016: 18-22 [9] FERKINS L,SHILBURY D,O'BOYLE I. Leadership in governance:Exploring collective board leadership in sport governance systems[J]. Sport Management Review,2018,21(3):221-231 doi: 10.1016/j.smr.2017.07.007

[10] 郁建兴,黄飚.超越政府中心主义治理逻辑如何可能:基于“最多跑一次”改革的经验[J]. 政治学研究,2019(2):49-60,126 [11] 刘然.并非只为试验:重新审视试点的功能与价值[J]. 中国行政管理,2020(12):21-26 [12] WALKER J L. The diffusion of innovations among the American states[J]. American Political Science Review,1969,63(3):880-899 doi: 10.2307/1954434

[13] 江小涓.中国体育产业:发展趋势及支柱地位[J]. 管理世界,2018,34(5):1-9 doi: 10.3969/j.issn.1002-5502.2018.05.001 [14] 郁建兴,高翔.浙江省“最多跑一次”改革的基本经验与未来[J]. 浙江社会科学,2018(4):76-85,158 [15] 许峰.地方政府数字化转型机理阐释:基于政务改革“浙江经验”的分析[J]. 电子政务,2020(10):2-19 [16] 张康之. 合作的社会及其治理[M]. 上海: 上海人民出版社, 2014: 5 [17] 江小涓.体育产业发展:新的机遇与挑战[J]. 体育科学,2019,39(7):3-11 doi: 10.16469/j.css.201907001 [18] 柳鸣毅,孔年欣,龚海培,等.体教融合目标新指向:青少年健康促进与体育后备人才培养[J]. 体育科学,2020,40(10):8-20 [19] 李建设,王章明,李蜀东,等.中国游泳“浙江经验”及美国游泳长盛不衰之探究[J]. 体育科学,2019,39(1):27-34 [20] 李建设,王章明,顾耀东.中国游泳“浙江现象”及形成机制探究[J]. 体育科学,2017,37(6):35-40 -

期刊类型引用(23)

1. 蒲毕文. 多重制度逻辑下我国学校设置教练员岗位的现实困境和应对策略. 山东体育学院学报. 2025(01): 32-40 .  百度学术

百度学术

2. 傅钢强. 从浙江经验到中国方案:社会力量参与体育改革的实践探索. 体育科学. 2025(01): 64-72 .  百度学术

百度学术

3. 王宏江,陈志钢,庄子琛,张飞,周陈健,江岑. 公共服务升级背景下智慧社区体育治理效能研究——温州智慧百姓健身房的案例分析. 成都体育学院学报. 2025(01): 17-24+60 .  百度学术

百度学术

4. 张润晨,张峰瑞,柳雨欣. 政府与体育社会组织合作治理研究——基于英格兰“政府与志愿部门合作协议”. 湖北体育科技. 2024(01): 41-46+77 .  百度学术

百度学术

5. 柳鸣毅,王瑞,孔年欣,尹子康,蔡静洁,龚海培,敬艳. 何以补齐中小学体育教师资源短板?—基于深化体教融合典型实践的多案例分析. 上海体育学院学报. 2024(02): 55-69+100 .  百度学术

百度学术

6. 朱礼金,王文科,徐振营,刘新民. 菏泽市青少年体育后备人才培养的社会力量融入实践与启示——基于“武术+”理论的应用. 当代体育科技. 2024(10): 111-114+118 .  百度学术

百度学术

7. 周峰利,李雅馨,何国民. 体育产业政策试点:运行模式、现实困境与优化路径. 武汉体育学院学报. 2024(07): 56-62+86 .  百度学术

百度学术

8. 于立生,韩晓轩,叶小兰. 合作治理视角的体育公共服务供给——基于X市智慧体育平台建设的案例分析. 中共福建省委党校(福建行政学院)学报. 2024(03): 101-111 .  百度学术

百度学术

9. 陈奕哲,常娟,杨明. 论“家校社”体育协同治理:溯源、域外经验及实践路径. 湖北体育科技. 2024(05): 66-71+78 .  百度学术

百度学术

10. 赵富学. 加快建设体育强国进程中体育助推中华民族伟大复兴的标志性理路研究. 山东体育学院学报. 2024(05): 1-9 .  百度学术

百度学术

11. 石庆福,周广亮,堵逸萌. 总体国家安全观视域下大型体育赛事韧性治理:逻辑理路与实践进路. 沈阳体育学院学报. 2024(06): 103-109 .  百度学术

百度学术

12. 张欣. 中国特色国际一流体育训练基地建设:内涵、价值、镜鉴与路径. 北京体育大学学报. 2024(10): 111-124 .  百度学术

百度学术

13. 董机源,马文友,易剑东,任慧涛. 体育非营利组织的品牌治理:以奥林匹克为例. 武汉体育学院学报. 2023(04): 38-45 .  百度学术

百度学术

14. 王鑫浩,柴源. 体教融合背景下羽毛球后备人才培养研究. 体育科技文献通报. 2023(05): 157-161+183 .  百度学术

百度学术

15. 柳鸣毅,徐百超,孔年欣,龚海培,敬艳. 竞技体育举国体制中组织关系生成机制研究——基于浙江省“社会力量办体育”改革实践案例. 体育学研究. 2023(03): 11-21 .  百度学术

百度学术

16. 张宇,王占坤. “放管服”改革视角下社会力量参与全民健身公共服务研究——基于“温州经验”的思考. 体育文化导刊. 2023(10): 42-49 .  百度学术

百度学术

17. 胡皓杰,杨江,吴基右,宋淑华. 数字技术赋能社区体育治理的机遇、困境与路径. 湖北体育科技. 2023(10): 984-988 .  百度学术

百度学术

18. 柳鸣毅,王志强,王瑞,龚海培,尹子康,蔡静洁,孔年欣,敬艳,郑湘平,徐霞. 体育支教志愿服务的驱动因素、行动过程与内在机制——以“体教融合走基层”为例. 武汉体育学院学报. 2023(12): 85-92+100 .  百度学术

百度学术

19. 叶杨,刘利,沈伟. 长三角体育赛事一体化高质量发展研究. 安徽师范大学学报(自然科学版). 2023(06): 585-591+607 .  百度学术

百度学术

20. 傅钢强. 共同富裕视域下体育助力乡村振兴的历程演变、逻辑转换、基层探索和未来展望. 体育科学. 2023(08): 3-13 .  百度学术

百度学术

21. 彭祥晨,樊忠义. 全民健身背景下温州市百姓健身房的发展现状及优化方案. 运动与健康. 2023(01): 26-29 .  百度学术

百度学术

22. 孙蔚,任婉蓉,单命伟. 全民健身信息服务平台标准化建设:理论逻辑、地方实践和实施保障. 西安体育学院学报. 2022(06): 565-573 .  百度学术

百度学术

23. 柳鸣毅,曾洪涛,敬艳,龚海培,孔年欣. 体育强国建设的人民性. 天津体育学院学报. 2022(06): 718-724 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(8)

下载:

下载: