Value Expectation and Emotion Bridging: An Empirical Study on the Overseas Acceptance of Chinese Traditional Sports Culture

-

摘要:

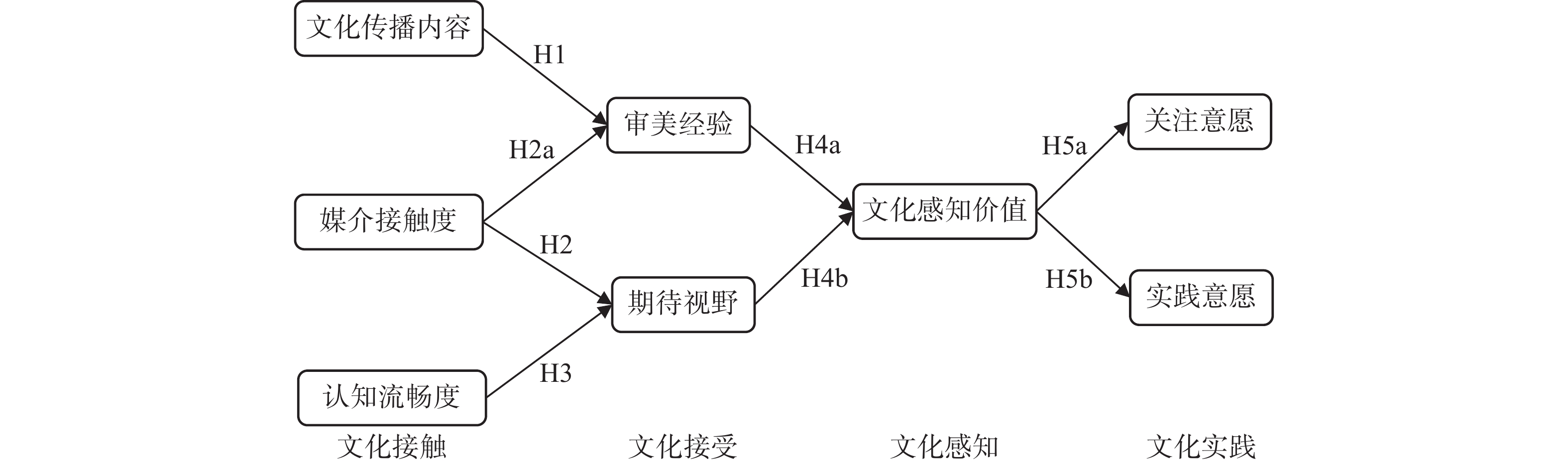

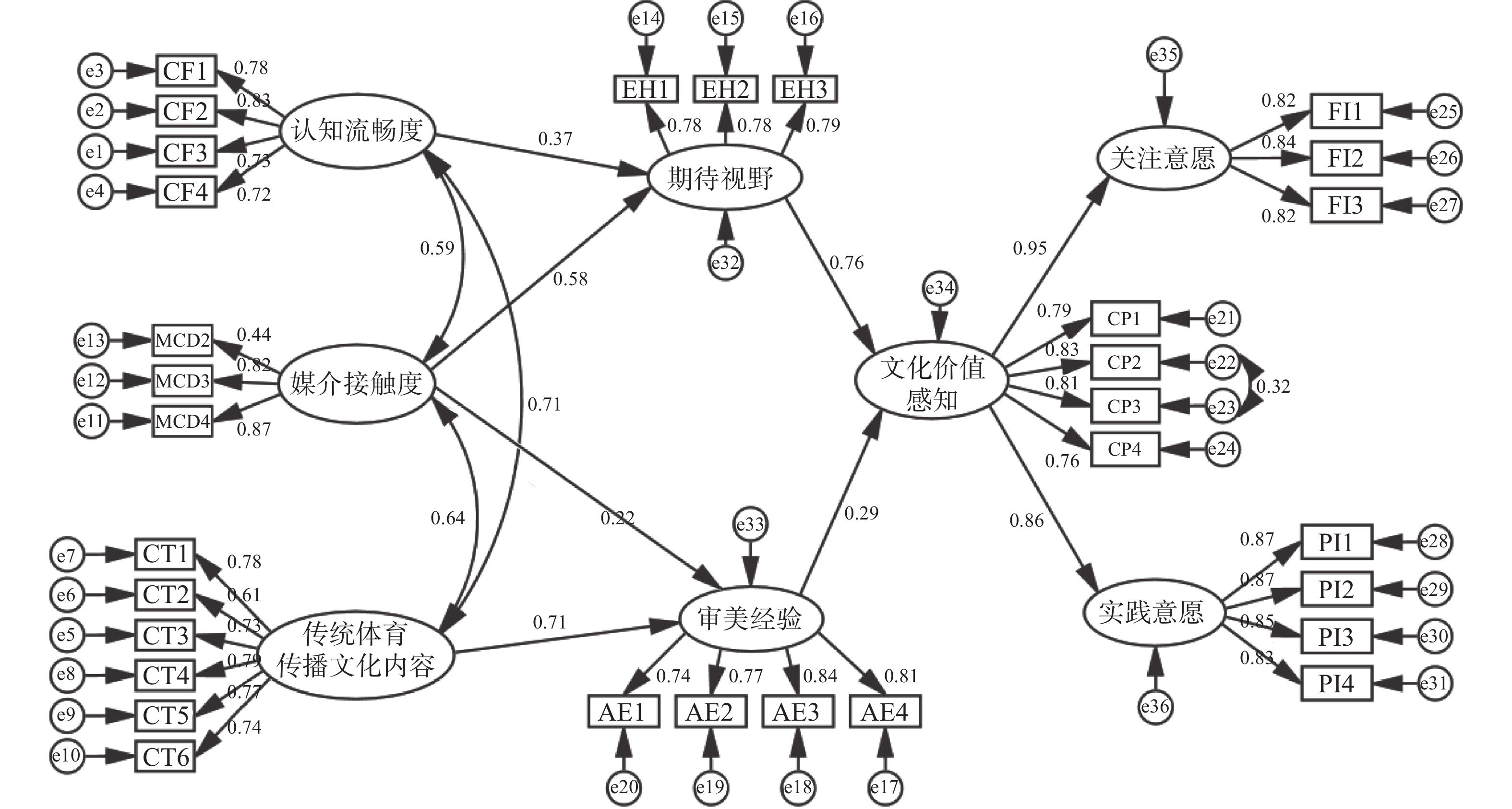

在我国文化对外传播实践过程中,作为中国特色文化重要象征符号的中国传统体育文化,缺乏清晰的海外接受模型与有效的文化增值路径。以海外受众对中国传统体育文化的接受体验为流程框架,以海外受众问卷调查为数据基础,建构模型并检验,从不同理论维度探寻中国传统体育文化海外传播受众接受的影响机制,进而构建提升中国传统体育文化国际接受动力的路径。通过数据分析发现,在中国传统体育文化海外接受过程中,中国传统体育文化内容、媒介接触度、认知流畅度均通过审美经验和期待视野对关注和实践意愿产生显著正向影响,期待视野、审美经验和文化价值感知具有中介作用。据此提出,从文化要素流动激活受众审美经验、异质文化媒介认知契合期待视野、功用传播突出传统体育文化价值、情感桥接勾连认知文化间性4个维度,拓建传播主体与海外受众汇通的文化释义空间。

Abstract:In the practice of China's cultural overseas communication, Chinese traditional sports culture, as an important symbol with Chinese characteristics, lacks a clear model of overseas acceptance and an effective value-added path. Using the questionnaires from overseas audience as the data base and their acceptance experience of Chinese traditional sports culture as the process framework, a model is constructed and tested to explore the influencing mechanism of the acceptance of Chinese traditional sports culture from different theoretical communication dimensions, and an effective pathway to enhance the international acceptance dynamics of Chinese traditional sports culture is constructed. The analysis of the data reveals that the content, media exposure and cognitive fluency of Chinese traditional sports culture all have a significantly positive influence on the willingness to pay attention to and practice through aesthetic experience and expectation horizon, and expectation horizon, aesthetic experience and culture value perception are playing an intermediary role. Accordingly, the four dimensions in which the culture element flow activates audience's aesthetic experience, heterogeneous culture media contact fits in with the expectation horizon, functional communication enhances the value, and emotional bridging links cognitive interculturality are proposed to build up a cultural interpretation space for communication subject and overseas audience.

-

赛艇被认为是一项力量耐力型项目[1-2]。根据艇种的不同(男子vs.女子,单桨vs.双桨,单人艇vs.多人艇,轻量级vs.公开级),运动员在比赛中需要以450~800 N的拉桨力(相当于个人最大划船力的40%[3])[4-5],在5.5~8 min内完成200~240次拉桨[6-7]。在包含产生能量和利用能量这2个环节的赛艇比赛中[8],运动员需要产生600~800 kJ以上的能量[9-10],运动员在划船过程中能量利用的效率为16%~24% [11],其中,能量供应中有氧、糖酵解和磷酸原部分分别占>80%、10%和5%[10-13]。为了提高在比赛中的表现,赛艇运动员全年需要采用多种训练方法提高身体产生能量和利用能量的能力,这些训练既涵盖不同强度的水上训练和陆上训练,也涵盖耐力、力量、速度等不同类型的训练。对高水平赛艇运动员的研究表明,赛艇运动员的水上训练量占总训练量的50%以上[1, 14-15],水上训练中的70%~95%为低强度有氧训练(血乳酸浓度<2 mmol/L)[14-16],而力量训练量占总训练量的12%~23%[15, 17]。

力量训练被认为可以通过神经肌肉的适应、肌纤维的增粗、毛细血管丰密度的增加和肌肉内能源物质的增加,提高肌肉的做功能力[18]。赛艇运动员的力量训练通常可分为最大力量、肌肉横断面、力量耐力和速度力量/功率4类。鉴于赛艇是一项力量耐力型项目[1-2],力量耐力训练(≥15RM,RM为卧拉最大力量)是赛艇运动员尤其是轻量级运动员全年力量训练的主要内容,并且低水平运动员能够从力量耐力训练中获益更多[19]。在力量耐力训练类型中,国外[20]和国内(个人交流)的少数教练员采用6~8 min计数或200~240次卧拉(40%RM)计时练习模拟赛艇2 000 m比赛对运动员力量耐力的刺激,并希望以此提高运动员在比赛中的力量耐力。尽管近年来这种练习的使用频率越来越低,但摒弃这种练习方法的教练员并未完全理解摒弃的原因,继续使用这种练习方法的教练员也未清楚地认识到这种练习方法可能对运动员运动能力提升的影响。无论摒弃还是继续使用这种练习方法,教练员都有必要认清这种练习方法的生理学特征。

基于此,本文拟通过对赛艇运动员240次卧拉练习的能量代谢特征进行研究,为教练员更加清晰地认识这一练习方法的生理学特征,并合理使用这种练习方法提供科学依据。本文假设,40%RM强度的240次卧拉练习属于有氧供能主导的练习,但其同时又属于高强度、长时间的练习。

1. 研究方法

1.1 研究对象

研究对象为某省赛艇队20名健康男子运动员。其中:公开级运动员9名,年龄(21.0±3.0)岁,身高(193.0±4.0) cm,体质量(96.2±8.4) kg,训练年限(4.6±3.0)年;轻量级运动员11名,年龄(18.0±1.0)岁,身高(183.0±5.0) cm,体质量(70.7±4.7) kg,训练年限(2.2±1.2)年,自愿参加本研究。测试前,运动员被详细告知本研究的目的、测试流程、测试要求和可能存在的不适。运动员测试前一天无高强度训练,测试当天保持正常的高糖饮食。测试处于运动员冬训中期(1月中旬)。

1.2 测试过程

所有运动员在3天内分别参加1次卧拉最大力量测试和1次240次卧拉计时测试。卧拉测试前,运动员都进行了卧拉架高度的调整,且确保最大力量测试和240次卧拉测试的高度一致。每次卧拉时,运动员保持下肢伸直并拢,且不能离开卧拉架,无外力辅助运动员(如按压下肢)完成卧拉。运动员完成1次卧拉的标志是杠铃杆向上运动至碰触到卧拉架的下沿,向下运动至杠铃片接触地面。在约5 min的上肢牵拉后,运动员严格按照美国体能协会教材《Essentials of Strength Training and Conditioning(第3版)》中有关上肢最大力量测试流程[21]进行卧拉最大力量测试。被试先以自选质量轻松进行5~10次重复,休息1 min后再增加5%~10%的质量,确保可以完成3~5次重复,休息2 min后再增加5%~10%的质量,确保可以完成2~3次重复,休息2~4 min后再增加5%~10%的质量,确保能完成1次重复。如果运动员可以完成这1次重复,则在2~4 min休息后再增加5%~10%的质量进行重复,如不能完成,则在2~4 min休息后减少2.5%~5%的质量,以确保能完成1次重复。超过5 h后,运动员以40%RM(器材允许精确到0.5 kg)进行240次卧拉测试。运动员可以自选卧拉节奏,但必须在尽可能短的时间内完成240次卧拉。卧拉结束即刻询问运动员的主观疲劳感觉(20级RPE)[22]。运动员在测试时都被口头鼓励,以全力参与测试。测试现场的压强、气温和相对湿度分别为102.2 kPa、10 ℃和50%。

采用便携式气体代谢仪(K4b2,Cosmed,Italy)对240次卧拉,以及运动后6 min的呼吸气体进行“breath×breath”检测。每日测试前严格按照厂家要求对仪器进行校准。运动员测试前选择合适的呼吸面罩,佩戴好仪器,静坐3 min后开始测试。经耳垂采集运动前后第1、3、5、7、10 min的血液各10 μL,并采用血乳酸分析仪(Biosen S_Line,EKF Diagnostic,Germany)进行分析。基于运动中累积摄氧量和血乳酸,以及运动后过量氧耗的快速部分的方法计算能量供应量[23-24],其中:

$$ \begin{array}{c} {\rm{磷酸原供能量 = 运动后过量氧耗的}}\\ {\rm{快速部分}}\left( {{\rm{mL}}} \right) \times {\rm{能量当量}}\left( {{\rm{J}} \cdot {\rm{m}}{{\rm{L}}^{{\rm{ - 1}}}}} \right)\\ {\rm{糖酵解供能量}} = {\rm{净累积血乳酸}}\left( {{\rm{mmol}} \cdot {\rm{m}}{{\rm{L}}^{{\rm{ - 1}}}}} \right) \times \\ {\rm{氧气}} - {\rm{乳酸换算系数}}\left( {{\rm{mL}} \cdot {\rm{mmol}} \cdot {{\rm{L}}^{{\rm{ - 1}}}} \cdot {\rm{k}}{{\rm{g}}^{{\rm{ - 1}}}}} \right) \times \\ {\rm{体质量}}\left( {{\rm{kg}}} \right) \times {\rm{能量当量}}\left( {{\rm{J}} \cdot {\rm{m}}{{\rm{L}}^{{\rm{ - 1}}}}} \right)\\ {\rm{有氧供能量}} = {\rm{累积净摄氧量}}\left( {{\rm{mL}}} \right) \times \\ {\rm{能量}}\left( {{\rm{J}} \cdot {\rm{m}}{{\rm{L}}^{{\rm{ - 1}}}}} \right) \end{array} $$ 运动后过量氧耗为运动后前3 min的实际摄氧量减去由后3 min的实际摄氧量曲线倒推3 min得到的摄氧量(慢速部分,即快速部分=前3 min实际摄氧量-前3 min慢速部分)。当呼吸商>1.0时,能量当量为1 mL氧气产生的热量(21.131J)[25]。氧气-乳酸换算系数为3.0 mL·mmol/(L·kg)。本文统一选取4.0 mL/(min·kg)的安静摄氧量。

1.3 统计分析

所有数据均以平均值±标准差的形式呈现。运用IBM SPSS Statistics 19对公开级和轻量级运动员的所有指标进行配对t检验,选取P=0.01的显著性水平。

2. 研究结果

20名男子赛艇运动员的最大卧拉力量为(85.7±15.4)kg,且公开级运动员显著大于轻量级远动员[(95.1±14.8) kg vs. (76.3±9.4) kg],但是二者在单位体质量最大卧拉力量上无显著性差异(P>0.01)。20名运动员完成240次卧拉的时间为(526±80.3)s,运动后RPE为15.0±2.2,且2组运动员间无显著性差异(P>0.01,表 1)

表 1 运动员卧拉最大力量和240次卧拉计时测试部分结果Table 1. Selected results of repetition maximum and240-reps bench-pull参数 公开级

(n=9)轻量级

(n=11)公开级+轻量级

(n=20)RM/kg 95.1±14.8 76.3±9.4§ 85.7±15.4 体质量倍数 0.99±0.13 1.08±0.09 1.03±0.12 40%RM/kg 38.0±5.9 30.5±3.8§ 34.3±6.2 t240/s 537±63.2 514±96.7 526±80.3 RPE-240 15.3±2.6 14.7±1.8 15.0±2.2 注:RM为卧拉最大力量;40%RM为40%卧拉最大力量;t240为240次40%RM卧拉完成时间;RPE-240为240次40%RM卧拉完成后的主观疲劳感觉;§为相比公开级P<0.01,表 2同此 表 2 运动员240次卧拉计时测试生理学结果Table 2. Physiological results of 240-reps bench-pull指标 公开级

(n=9)轻量级

(n=11)公开级+轻量级

(n=20)血乳酸浓度 运动前/(mmol·L-1) 1.39±0.41 1.54±0.19 1.46±0.32 运动后/(mmol·L-1) 8.35±1.33 8.85±1.25 8.60±1.28 摄氧量 运动中累积/L 21.3±3.1 15.8±4.7§ 18.5±4.8 氧债快速部分/L 1.5±0.7 1.3±0.6 1.4±0.6 能量供应 磷酸原/kJ 32.5±14.7 28.4±12.0 30.5±13.3 糖酵解/kJ 42.6±9.1 33.0±7.4 37.8±9.5 有氧/kJ 377.3±58.3 281.8±87.0§ 329.5±87.2 合计/kJ 452.5±67.8 343.1±88.0§ 397.8±94.8 磷酸原/(kJ·kg-1) 0.34±0.15 0.40±0.18 0.37±0.17 糖酵解/(kJ·kg-1) 0.44±0.08 0.46±0.08 0.45±0.08 有氧/(kJ·kg-1) 3.95±0.69 3.94±1.03 3.95±0.85 合计/(kJ·kg-1) 4.73±0.76 4.81±0.97 4.77±0.85 磷酸原/% 7.1±2.4 9.0±5.1 8.0±4.0 糖酵解/% 9.6±2.3 9.9±2.3 9.8±2.3 有氧/% 83.4±3.0 81.1±6.7 82.2±5.2 运动员240次卧拉后,各生理学指标见表 2,其中最大血乳酸达(8.60±1.28)mmol·L-1,运动中累积摄氧量达(18.5±4.8) L,运动后氧债快速部分达(1.4±0.6)L。在三大供能系统的能量供应量方面,公开级和轻量级运动员只有有氧部分[(377.3±58.3) kJ vs. (281.8±87.0) kg]和总供能量部分[(452.5±67.8) kJ vs. (343.1±88.0) kJ]存在显著性差异(P<0.01),但是当换算成单位体质量的供能量后,2组运动员在所有能量供应指标间均无显著差异(P>0.01)。综合起来,20名赛艇运动员在用时(526±80.3) s的240次卧拉练习中的能量供应比例分别为8.0%±4.0%(磷酸原)、9.8%±2.3%(糖酵解)和82.2%±5.2%(有氧)。

3. 讨论与分析

本文的主要结果显示,20名男子赛艇运动员以40%RM的负重进行240次卧拉[完成时间为(526±80.3) s]过程中磷酸原、糖酵解和有氧供能系统的供能比例分别为8.0%±4.0%、9.8%±2.3%和82.2%±5.2%。这些供能比例与文献报道的赛艇水上、荡桨池和测功仪模拟比赛的供能比例相似[10, 12-13, 26]。Mader等[12]对赛艇荡桨池7 min模拟比赛的能量代谢进行了研究,他运用更为科学的研究方法得到了>80%的有氧供能比例。相比于同期对此特征的认识(70%[27]),Mader等的研究推动了东德赛艇训练对有氧能力的重视,其具体训练方法是大量的低强度有氧长划[28]。后来,Mader进入科隆体育学院工作,并指导其博士生Ulrich Hartmann参与西德赛艇队的科研工作,为西德男子八人艇在1988年奥运会上一举夺得金牌立下了功劳[29]。后期进一步的公开数据表明,西德赛艇队全年水上训练负荷中有70%~94%的比例属于低强度训练(血乳酸浓度为2~4 mmol·L-1)[16]。这些理论和实践成果间接推动了世界赛艇项目的训练朝着低强度有氧训练的方向发展,这一结论也得到了来自20世纪70—90年代挪威赛艇训练负荷研究的支持[30]。教练员选取240次卧拉练习的目的在于提高运动员在比赛(5.5~8 min,200~240桨,450~800 N[5-7])中的“力量耐力”,然而这种“力量耐力”的能量供应特征是>80%的有氧、10%的糖酵解和5%的磷酸原[10, 12-13]。为了提高这种“力量耐力”,高水平赛艇运动员水上训练(占总训练负荷>50%[1, 14-15])的70%~95%属于低强度有氧训练(血乳酸浓度<2 mmol·L-1),而高强度训练(血乳酸浓度>4 mmol·L-1)的比例还不到水上训练负荷的8%[15-16]。

赛艇运动员240次卧拉练习属于高强度训练。被试完成240次卧拉后的最高血乳酸浓度为(8.60±1.28) mmol·L-1,这与文献报道的7 min卧拉(50%RM,123次)类似(8.8 mmol·L-1)[31],也与赛艇运动员水上3×4 min(8.52 mmol·L-1)和2 000 m节奏划(低于比赛桨频6桨,7.27 mmol·L-1)的血乳酸值相似[16]。高水平赛艇运动员力量训练占总训练负荷的12%~23%[15, 17],这期间阻力最小的部分属于力量耐力训练,而力量耐力训练的阻力通常为40%RM~50%RM[19],该阻力比例与赛艇运动员比赛中拉桨力占最大划船力量的比例类似[3],因此可以推断,赛艇运动员训练强度(阻力)都不低于比赛强度。尽管发展最大力量、肌肉横断面和速度力量的训练强度都要大于比赛强度,但由于阻力相对较大(>60%RM)、次数相对少(<15次)、间歇相对长(1~3 min),其发力时的主要能量来源是磷酸原供能系统,糖酵解供能系统参与相对少。然而,尽管力量耐力训练的阻力相对较小,但是过多的重复次数(如>30次)也会导致糖酵解供能参与比例增加,并带来血液中乳酸浓度的增加(>4 mmol·L-1,肌肉中的乳酸值更高)[31],并且人体需要承受长时间(1~9 min)的高乳酸值。因此,赛艇运动员240次力量耐力训练不但不能真正有助于赛艇比赛“力量耐力”的提高,还有可能破坏通过低强度有氧训练提高起来的“力量耐力”。

正因为如此,目前国际上赛艇力量耐力训练的最大重复次数大都≤50次[20, 32]。Gee等[20]调查了英国32名不同类型的赛艇教练员(涵盖俱乐部至奥运级别),发现大部分教练员比赛期和准备期力量训练的最大重复次数分别是≤30~50次和≤20次,只有极少数教练员要求(10%)力量训练的最大重复次数达200次之多。Lawton等[32]在研究中制定的新西兰U23世锦赛运动员的力量耐力训练次数为≤35~50次。尽管如此,对于高水平赛艇运动员,高负重(5~12次)的力量训练似乎比高重复次数(15~32次)的力量训练更能提高其划船能力[33]。赛艇运动员力量耐力训练的另一种可能方式是水上阻力划(拖拉阻力物、在船体上缠绕绳/带,或者多人艇轮流划[34])。相比于陆上力量耐力训练,水上阻力划在动作方面(包括参加肌肉、动作时序等)更接近比赛特征;相比于水上无阻划,阻力划的拉桨力更大。即便如此,水上阻力划也被证明不足以提高赛艇运动员的下肢力量[34]。

本文的被试分为公开级和轻量级运动员,公开级运动员由于在年龄、身高、体质量和训练年限方面的优势,其最大力量、运动中累积摄氧量、有氧供能量和总供能量显著高于轻量级运动员(P<0.01)。公开级运动员的这些优势似乎是其更大的体质量带来的,因为在单位体质量的最大力量、有氧供能量(运动中累积摄氧量是计算有氧供能量的依据)和总供能量方面,2组运动员并无显著性差异(P>0.01,表 1、表 2)。这一结果与文献报道的有些差异:Doyle等[35]研究了澳大利亚国家级水平的赛艇运动员,发现公开级运动员在各种桨频下的单位体质量的拉桨力和功率都要显著高于轻量级运动员。在本文中,公开级和轻量级运动员的体质量指数(BMI)分别为26和21(P<0.01),这反映公开级运动员体质量的优势一部分是由更高的体脂率造成的,这也可能是造成公开级运动员在单位体质量的多项指标上没有优势的原因。

尽管本文选取的对象为某省备战全运会的赛艇运动员,但研究结果表明,运动员的竞技水平并不高。被试卧拉的最大力只有体质量的(1.03±0.12)倍(表 1),该水平只相当于国外俱乐部的水平(国外国家级和奥运级分别对应为体质量的1.2和1.3倍)[36]。在本文中,运动员完成240次卧拉的时间为9 min,明显比赛艇比赛的时间(约6~7 min)长,这一方面可能与被试的运动水平有关,另一方面也可能是由卧拉这种运动方式造成的。Jurimae等[31]比较了12名大学男子赛艇运动员的测功仪2 000 m模拟比赛、7 min卧拉(50%RM)和7 min的腿推(leg press,50%RM)的成绩,结果表明,7 min卧拉和腿推的完成次数(123和174)要显著少于测功仪2 000 m模拟比赛的194次,而这主要是由卧拉和腿推(尤其是卧拉)时更慢的发力速度造成的。本文选择的是40%RM的240次卧拉,尽管所选质量轻一些,但是次数更多,因此被试的完成时间长达9 min。

4. 结束语

240次卧拉练习属于高强度(血乳酸为8 mmol·L-1)、长时间(持续时间为9 min)的力量耐力练习,这一练习的供能比例特征与文献报道的赛艇模拟比赛相似(80%的有氧供能)。鉴于赛艇比赛200~240次拉桨所对应的“力量耐力”主要通过低强度有氧训练提高,故不推荐赛艇运动员选择240次卧拉这种力量耐力练习方法,建议赛艇力量耐力训练的次数≤50次。

作者贡献声明:卢兴:提出选题,设计研究,撰写论文;作者贡献声明:郭晴:提出修改意见;作者贡献声明:尹媛洁:查找资料,整理数据;作者贡献声明:荆俊昌:整理文献,修改论文。 -

表 1 研究变量及量表设计

Table 1 Study variables and scale design

构念名称 操作化定义 测量具体题目 相关量表文献 传统体育文化传播内容(CT) 中国传统体育文化的不同层面的内容类型 CT1传统体育器物是我喜欢的体育文化类型 卢元镇[15]

黄卓等[16]CT2武术名人是我喜欢的体育文化类型 CT3武术影视是我喜欢的体育文化类型 CT4传统体育项目是我喜欢的体育文化类型 CT5传统体育精神是我喜欢的体育文化类型 CT6传统体育思维观念是我喜欢的体育文化类型 媒介接触度(MCD) 国外受众通过媒介接触中国传统体育文化的程度,包括频率、时长、接触结果等 MCD1我接触中国传统体育文化信息的频率 Wang[17]

Hwang等[18]

Gil等[19]MCD2我每次平均花多长时间获取中国传统体育文化信息 MCD3媒介使用帮我获取中国传统体育文化相关信息 MCD4媒介的使用帮助我了解中国传体育文化 认知流畅度(CF) 认知中国传统体育文化的难易程度,包括内容的清晰度、编码的醒目性、结构的合理性等 CF1中国传统体育文化是容易理解的 Oppenheimer[20]

Novemsky等[21]

Lin[22]CF2中国传统体育文化是逻辑清晰的 CF3中国传统体育文化呈现具备醒目性 CF4中国传统体育文化的呈现形式是合理的 审美经验(AE) 受众关于中国传统体育文化的审美接受、审美创造、审美交流等 AE1我了解中国传统体育文化 Umaña-Taylor等[23]

Lin[22]AE2我接受过中国传统体育文化相关教育/培训 AE3中国传统体育文化表现方式符合我的审美 AE4周围人的交流促进我了解中国体育文化 期待视野(EH) 对中国传统体育文化的个人期待(文本期待与形象期待)与公共期待 EH1中国传统体育文化作品具有魅力 Sweeney等[24] EH2中国传统体育文化给我留下好印象 EH3中国传统体育文化受到海外民众认可 文化价值感知(CP) 中国传统体育文化的多维价值感知,具体包括观感价值、实践价值、思想价值 CP1中国传统体育文化具有观赏性 Sweeney等[24] CP2中国传统体育文化让我愉悦 CP3中国传统体育文化具有强身健体的功能 CP4中国传统体育文化具有深刻的思想价值 关注意愿(FI) 对中国传统体育文化进行关注的主观倾向、意愿强度等 FI1我愿意关注中国传统体育文化信息 Moon[25] FI2我愿意通过媒介分享中国传统体育文化 FI3我愿意向亲友介绍中国传统体育文化 实践意愿(PI) 实践中国传统体育文化的意愿,包括学习、参与项目、加入体育组织、购买体育器物等 PI1我计划学习中国传统体育文化项目 Cunningham等[26] PI2我愿意学习中国传统体育文化项目 PI3我愿意加入中国传统体育项目组织 PI4我愿意购买中国传统体育器物 注:将中国传统体育文化简化为传统体育物质文化、传统体育制度文化、传统体育精神文化3个维度,传统体育物质文化划分为体育器物(包含刀枪剑戟、棍、木人桩、太极服、长拳服、功夫鞋等)、武术名人(包括李小龙、成龙、李连杰、吴京、甄子丹、吴宇森、霍元甲、黄飞鸿、叶问等)、武术影视(例如《功夫传奇》《精武门》《少林寺》《黄飞鸿》《卧虎藏龙》《英雄》《叶问》《十面埋伏》《功夫》《神话》《霍元甲》《功夫之王》《功夫熊猫》《一代宗师》等)、体育项目(包括:武术、太极、气功、龙舟竞渡、舞龙、舞狮等民俗体育;藏族的射箭、赛牦牛,维吾尔族的赛马等民族体育;中国麻将、中国象棋、围棋、抖空竹、踢毽子、拔河、打陀螺等民间体育等);传统体育制度文化包括行抱拳礼、拜师等体育仪式;传统体育精神文化包括传统体育行为规范(包括尊师重道、行侠仗义等)和传统体育思维观念(包括和谐养生、阴阳辩证、止戈为武、天人合一、形神统一、动静结合、张弛有度、内外结合等)。该分类仅用于传统体育文化跨文化接受的调查问卷说明。 表 2 样本国籍统计结果

Table 2 Statistics of samples' nationality

国家代码 国籍 占比/% 国家代码 国籍 占比/% AR 阿根廷 0.66 LK 斯里兰卡 0.33 AU 澳大利亚 0.33 MK 马其顿 0.99 BD 孟加拉国 0.66 NG 尼日利亚 0.66 BR 巴西 4.62 PH 菲律宾 1.32 BG 保加利亚 0.66 PE 秘鲁 0.33 CA 加拿大 3.30 PT 葡萄牙 0.33 CH 瑞士 0.33 PR 波多黎各 0.33 CO 哥伦比亚 0.33 RO 罗马尼亚 0.99 DE 德国 0.66 RU 俄罗斯 0.33 ES 西班牙 3.30 SG 新加坡 0.33 FR 法国 0.33 TH 泰国 1.98 IE 爱尔兰 0.33 TR 土耳其 0.33 IN 印度 22.44 UA 乌克兰 0.33 IT 意大利 11.56 UK 英国 4.29 JP 日本 0.33 US 美国 35.97 KR 韩国 0.33 VN 越南 0.33 KE 肯尼亚 0.33 ZA 南非 0.33 注:国家代码源于ISO 3166-1标准。 表 3 验证性因子分析结果

Table 3 Results of the validation factor analysis

变量 测量题项 标准化因子载荷 AVE CR 传统体育文化传播内容 CT1 0.780 0.545 0.877 CT2 0.614 CT3 0.728 CT4 0.785 CT5 0.774 CT6 0.736 媒介接触度 MCD2 0.441 0.542 0.768 MCD3 0.825 MCD4 0.866 认知流畅度 CF1 0.782 0.586 0.849 CF2 0.827 CF3 0.725 CF4 0.722 期待视野 EH1 0.776 0.611 0.825 EH2 0.780 EH3 0.788 审美经验 AE1 0.736 0.622 0.868 AE2 0.769 AE3 0.839 AE4 0.807 文化价值感知 CP1 0.789 0.635 0.875 CP2 0.827 CP3 0.811 CP4 0.760 关注意愿 FI1 0.818 0.682 0.865 FI2 0.839 FI3 0.820 实践意愿 PI1 0.870 0.733 0.917 PI2 0.868 PI3 0.852 PI4 0.834 表 4 判别效度检验

Table 4 Discriminant validity test

类 别 CT MCD CF EH AE CP FI PI CT 0.738 MCD 0.640*** 0.736 CF 0.711*** 0.587*** 0.766 EH 0.713*** 0.457*** 0.565*** 0.782 AE 0.485*** 0.590*** 0.552*** 0.364*** 0.789 CP 0.432*** 0.451*** 0.447*** 0.410*** 0.689*** 0.797 FI 0.247*** 0.258*** 0.255*** 0.234*** 0.394*** 0.572*** 0.826 PI 0.265*** 0.277*** 0.274*** 0.251*** 0.422*** 0.613*** 0.351*** 0.856 注:矩阵对角线数值为平均方差萃取量(AVE)的平方根,其余的数值均为相关系数; ***表示P<0.001。 表 5 模型拟合系数

Table 5 The model fit coefficients

χ2/df RMSEA CFI NFI RFI IFI TLI 1.669 0.047 0.966 0.921 0.903 0.967 0.959 表 6 路径检验与研究假设结果

Table 6 Path testing and research hypothesis results

研究假设 标准化路径系数 SE CR P 检验结果 传统体育文化传播内容→审美经验 0.709 0.110 7.715 <0.001 支持 媒介接触度→审美经验 0.219 0.094 2.703 0.007 支持 媒介接触度→期待视野 0.578 0.091 5.641 <0.001 支持 认知流畅度→期待视野 0.367 0.099 3.872 <0.001 支持 审美经验→文化价值感知 0.287 0.044 5.117 <0.001 支持 期待视野→文化价值感知 0.762 0.077 10.082 <0.001 支持 文化价值感知→关注意愿 0.948 0.074 15.080 <0.001 支持 文化价值感知→实践意愿 0.864 0.074 14.625 <0.001 支持 表 7 标准化的Bootstrap中介效应检验结果

Table 7 Standardized Bootstrap mediated effects test

路径 间接效应值 SE Bias-corrected 95%CI Percentile 95%CI 效应值占比/% 下限 上限 下限 上限 认知流畅度→期待视野→文化价值感知→关注意愿 0.265 0.134 0.063 0.475 0.042 0.455 52.4 认知流畅度→期待视野→文化价值感知→实践意愿 0.241 0.121 0.051 0.426 0.039 0.411 47.6 媒介接触度→期待视野→文化价值感知→关注意愿 0.417 0.121 0.255 0.619 0.253 0.618 45.8 媒介接触度→期待视野→文化价值感知→实践意愿 0.380 0.112 0.230 0.573 0.228 0.568 41.7 媒介接触度→审美经验→文化价值感知→关注意愿 0.060 0.044 0.013 0.121 0.012 0.119 6.6 媒介接触度→审美经验→文化价值感知→实践意愿 0.054 0.041 0.012 0.111 0.011 0.109 5.9 传统体育文化传播内容→审美经验→文化价值感知→关注意愿 0.193 0.060 0.108 0.313 0.010 0.299 52.3 传统体育文化传播内容→审美经验→文化价值感知→实践意愿 0.176 0.055 0.097 0.280 0.090 0.272 47.7 -

[1] 易剑东. 体育文化学[M]. 北京: 北京体育大学出版社, 2006: 22 [2] 任海.聚焦生活,重塑体育文化[J]. 体育科学,2019,39(4):3-11 [3] 李力研.中国古代体育何以缺乏竞争性:一种比较文化学研究[J]. 体育与科学,1988,9(3):3-5 [4] 崔乐泉,林春.基于“文化自信”论中华传统体育文化的传承与发展[J]. 北京体育大学学报,2018,41(8):1-8,16 [5] 白晋湘.全球化视野下中华民族传统体育文化的传承与发展[J]. 南京体育学院学报(社会科学版),2011,25(3):34-37 [6] 胡小明,黎文坛.论民族体育的审美价值[J]. 北京体育大学学报,2011,34(10):1-4 [7] 郭玉成,刘韬光.文化强国视域下武术国际传播方略[J]. 成都体育学院学报,2012,38(4):7-11,21 doi: 10.3969/j.issn.1001-9154.2012.04.002 [8] 姚斯. 文学史作为文学科学的挑战[M]//世界艺术与美学: 第9 辑. 章国锋, 译.北京: 文化艺术出版社, 1988: 2 [9] 薛永武. 西方美学论稿[M]. 济南: 山东文艺出版社, 2000: 538 [10] 朱立元. 接受美学[M]. 上海: 上海人民出版社, 1989 [11] HORNIK J,SCHLINGER M J. Allocation of time to the mass media[J]. Journal of Consumer Research,1981,7(4):343-355 doi: 10.1086/208824

[12] JAUSS H R. Toward an aesthetic of reception [M]. Minneapolis: University of Minesoda Press, 1989: 43-46

[13] WINKIELMAN P, SCHWARZ N, REBER R, et al. The Hedonic marking of processing fluency: Implications for evaluative judgment[M]//MUSCH J, KLAUER K C. The psychology of evaluation: Affective processes in cognition and emotion. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2003: 189-217

[14] HOVLAND C I. Reconciling conflicting results derived from experimental and survey studies of attitude change[J]. American Psychologist,1959,14(1):8-17 doi: 10.1037/h0042210

[15] 卢元镇. 体育社会学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2002: 127 [16] 黄卓,孟超杰,周美芳,等.在华留学生对中国体育文化的认识及启示:从一次实证调查说起[J]. 体育文化导刊,2017(10):25-29 doi: 10.3969/j.issn.1671-1572.2017.10.006 [17] WANG X. Guilt, media exposure, and physical activity: Extending the theory of planned behavior[D]. Tallahassee: The Florida State University, 2006: 97

[18] HWANG H,KIM K O. Social media as a tool for social movements:The effect of social media use and social capital on intention to participate in social movements[J]. International Journal of Consumer Studies,2015,39(5):478-488 doi: 10.1111/ijcs.12221

[19] GIL DE ZÚÑIGA H,JUNG N,VALENZUELA S. Social media use for news and individuals' social capital,civic engagement and political participation[J]. Journal of Computer-Mediated Communication,2012,17(3):319-336 doi: 10.1111/j.1083-6101.2012.01574.x

[20] OPPENHEIMER D M. The secret life of fluency[J]. Trends in Cognitive Sciences,2008,12(6):237-241 doi: 10.1016/j.tics.2008.02.014

[21] NOVEMSKY N,DHAR R,SCHWARZ N,et al. Preference fluency in choice[J]. Journal of Marketing Research,2007,44(3):347-356 doi: 10.1509/jmkr.44.3.347

[22] LIN H F. Understanding behavioral intention to participate in virtual communities[J]. Cyberpsychology & Behavior,2006,9(5):540-547

[23] UMAÑA-TAYLOR A J,YAZEDJIAN A,BÁMACA-GÓMEZ M. Developing the ethnic identity scale using Eriksonian and social identity perspectives[J]. Identity:An International Journal of Theory and Research,2004,4(1):9-38 doi: 10.1207/S1532706XID0401_2

[24] SWEENEY J C,SOUTAR G N. Consumer perceived value:The development of a multiple item scale[J]. Journal of Retailing,2001,77(2):203-220 doi: 10.1016/S0022-4359(01)00041-0

[25] MOON S J. Attention,attitude,and behavior:Second-level agenda-setting effects as a mediator of media use and political participation[J]. Communication Research,2013,40(5):698-719 doi: 10.1177/0093650211423021

[26] CUNNINGHAM G B,KWON H. The theory of planned behaviour and intentions to attend a sport event[J]. Sport Management Review,2003,6(2):127-145 doi: 10.1016/S1441-3523(03)70056-4

-

期刊类型引用(9)

1. 梁艺炜,杨海晨. 赛艇运动员肋骨应力损伤机制、风险因素及防治研究. 中国体育科技. 2024(05): 12-20 .  百度学术

百度学术

2. 孔凡明,彭程,米靖. 青少年男子赛艇2 km模拟比赛中供能比例与运动效率研究. 中国体育科技. 2024(12): 10-14+92 .  百度学术

百度学术

3. 黎涌明. 动作与能量代谢视角下的体能. 体育科研. 2022(05): 1-6+35 .  百度学术

百度学术

4. 易清,熊剑亮,黎涌明. 2010—2019年赛艇世界顶尖比赛配速策略. 体育科研. 2021(01): 86-93 .  百度学术

百度学术

5. 李博,王欣欣,杨威,尚磊,付乐,陈小平,黎涌明. 青年速度滑冰运动员500m、1000m和1500m模拟比赛的能量供应特征. 成都体育学院学报. 2021(05): 18-23 .  百度学术

百度学术

6. 张英平,郑晓鸿,毕学翠,苏辉,李小华,华凌军,李佳莉,刘扬. 不同水平赛艇运动员男子单人艇关键技术指标比较及其优化研究. 体育科学. 2021(09): 46-56 .  百度学术

百度学术

7. 钟亚平,吴彰忠,陈小平. 数据驱动精准训练:理论内涵、实现框架与推进路径. 体育科学. 2021(12): 48-61 .  百度学术

百度学术

8. 张学兵. 结合美国大学中长跑训练谈800 m跑运动员训练策略. 中国体育教练员. 2019(02): 44-45+56 .  百度学术

百度学术

9. 格桑次仁. 强度间歇训练对优秀中长跑运动员机能水平的影响. 中国体育教练员. 2019(02): 63-65 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(6)

下载:

下载: