How to Design Exercise Intensity in Physical Education Teaching under Different Thermal Environment for Primary and Middle Schools?From the Perspective of Thermal Comfort in Sports Settings

-

摘要:

《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》(以下简称“义教新课标”)对中小学体育课的运动强度提出了明确要求,在此基础上根据课堂实际环境,从运动中人体热舒适性的视角探究不同热环境下如何科学设计体育课的运动强度。基于运动人体热舒适性模型,利用5种模拟条件分别计算当环境温度、环境相对湿度、环境风速、服装覆盖率以及人体热舒适性5个因素发生改变时体育课运动强度的推荐值。结果显示:不同热环境下中小学体育课的推荐运动强度存在明显差异,其中,影响最大的热环境因素是环境温度,其次是环境风速,环境相对湿度影响最小。从运动人体热舒适性的视角看,不同热环境下的推荐运动强度均满足义教新课标的要求,表明基于该视角能够较好地对不同热环境下中小学体育课的运动强度进行科学设计。基于不同热环境的中小学体育课运动强度设计通过影响学生的热应激程度、热环境相关的健康理论知识与实践能力、热负荷心理忍耐力,促进学生运动能力、健康行为和体育品德3个维度的体育与健康核心素养的形成。

Abstract:Curriculum standard of physical education and health for compulsory educaiton (2022 version) (hereinafter called The New Curriculum Standard) specifies requirements for the exercise intensity in physical education teaching in primary and secondary schools, so it is particularly important to reasonably design the exercise intensity according to the practical settings. This study aims to explore how to well design exercise intensities in physical education teaching in different thermal environments from the perspective of thermal comfort during exercise. Based on the thermal comfort model in sports, recommended value of exercise intensity were calculated in five simulation conditions by the variation of environmental temperature, relative humidity, wind speed, clothing coverage as well as human thermal comfort separately. The results show that there were differences for the reasonable exercise intensity in physical education teaching of primary and secondary schools under different thermal environments. Among them, the most influential thermal environmental factor was the ambient temperature, followed by the wind speed; while the relative humidity had the smallest impact. From the perspective of thermal comfort, the recommended exercise intensities in different thermal environments all met the criteria of The New Curriculum Standard, which proved a good perspective to design exercise intensity scientifically. The design of exercise intensity for physical education teaching in primary and secondary schools based on different thermal environments will promote pupils' sports ability, healthy behavior as well as sports morality by affecting their heat stress level, knowledge and practical ability in thermal environment as well as heat load psychological tolerance separately, which is beneficial for the formation of pupils' key competencies in physical education and health.

-

体育课的运动强度主要指学生在体育课中动作用力的大小和身体的紧张程度,是运动负荷的构成要素之一[1]。《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》(以下简称“义教新课标”)提出的“每节体育课的运动强度应达到中高强度,班级所有学生的平均心率原则上要达到140~160次/min”,主要旨在解决我国普遍存在的运动负荷偏低甚至没有运动负荷导致的“不出汗”的体育课问题,而“不出汗”的体育课无法促进学生体育与健康核心素养的形成[2]。义教新课标设置的运动强度是为了让学生更好地“出汗”,但在不同的季节气候条件下,如冬季低温与夏季高温时相比,使学生在体育课“出汗”的运动强度必定有所差异。

热环境指影响人体冷热感觉的环境因素,通常由环境温度、环境相对湿度以及环境风速组成[3],随季节气候的改变变化显著。义教新课标提出,各地各校应根据季节气候的变化因地制宜地开展体育与健康课程教学[4],因此关注热环境对体育课产生的影响具有重要意义。在体育课的运动强度设计方面,是否也应根据不同的热环境调整课堂的运动强度?毛振明等[5]提出,运动负荷的设计和调控要考虑气温、风力等环境因素的变化,体育教师要对这些变量做出比较准确的判断,并能根据教学实践中出现的不同情况对运动负荷做出相应调整。相关研究也表明,热环境会对运动中人体的生理、心理、运动能力及行为产生显著影响。Ebi等[6]的研究表明,热环境变化会影响运动中人体的热应激水平,进而影响人体的运动能力以及运动中的认知功能。高亚萍等[7]的研究表明,环境温度的上升会引起人体运动前安静心率以及相同运动过程中心率的上升,同时运动中的疲劳感也从正常状态向非常疲劳转变。常振亚等[8]的研究表明,学龄前儿童春季时的中高强度体力活动(MVPA)和高强度体力活动(VPA)时间均显著高于冬季。在体育教学实践中也发现:对于同样的运动强度,在合理的环境温度下学生能够接受,而当环境温度较高时学生会有大量出汗、专注力下降、疲劳感增强、对运动的抵触情绪增加以及不愿意动等表现;当环境温度较低时学生又表现为不出汗、仍然感到冷、专注力下降等,最终都会导致学生完成课堂学习目标质量降低,严重影响体育课对学生核心素养的培养效果。

综上,本文拟解决的关键问题为如何在不同热环境条件下科学设计体育课的运动强度。由此提出研究假设:①不同热环境下体育课的推荐运动强度存在差异;②从运动中人体热舒适性的视角设计不同热环境下体育课的运动强度较为合理;③基于不同热环境的运动强度设计可促进学生体育与健康核心素养的形成。

1. 研究方案

1.1 研究目的

从运动中人体热舒适性的视角定量探究不同热环境下中小学体育课的合理运动强度。

1.2 研究方法

人体热舒适性研究起源于建筑环境领域,旨在通过空调、自然通风等手段对人所处的周围热环境进行人工调节,创建舒适的外部热环境,最早将人体热舒适性定义为人体对所处热环境的满意程度[9]。然而,近年来研究表明,人体热舒适性同时受到运动强度、服装等因素的显著影响,因此,将人体热舒适性定义为人体对自身热状态的主观满意程度更为合适。Fanger[10]、Gagge[11]等将人体热舒适性分为7级,分别为非常热、比较热、有点热、不冷不热、有点冷、比较冷和非常冷,并认为当人体热舒适性在有点冷、不冷不热以及有点热的区域范围内时人体感到热舒适。Macpherson[12]最早提出,人体热舒适性的主要影响因素包括环境温度、环境相对湿度、环境风速、平均辐射温度、服装条件以及运动强度。21世纪前的研究主要关注人体日常活动状态下或宇航员航天状态下的热舒适性;进入21世纪后运动强度对人体热舒适性的影响得到了更多关注。Havenith等[13]、Wang等[14]、高亚萍等[7]的研究表明,在中到大强度运动中,人体对处于热舒适状态的热环境接受范围明显增大。徐清浩等[15]、Ji等[16]、Zhang等[17]的研究发现,相同热环境下不同强度运动中人体热舒适性具有较大差异。根据认知心理学理论中“外部环境通过影响人的认知进而调控人的行为”,可以推测热环境通过影响体育课中学生的热舒适性进而调控学生的运动行为,因此,学生的热舒适性是评价不同热环境下体育课运动强度合理与否的重要指标。

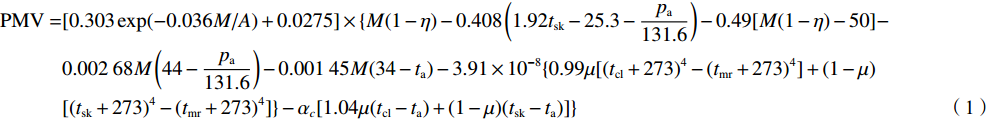

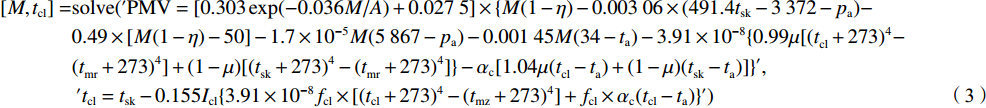

对于热环境、热舒适性以及运动强度3个变量之间关系的定量研究最早可以追溯到20世纪60年代。1967年,丹麦科技大学的Fanger[18]基于传热学原理,以人体热负荷决定人体热舒适理论为基础,建立了定量探究热环境、运动强度和热舒适性关系的热舒适模型—Fanger模型。近些年的研究表明,在低强度运动中基于Fanger模型分析3个变量之间的关系较为准确[19],但在中到大强度运动中误差较大[14,20]。因此,季泰等[21]根据运动中人体运动强度增大、服装热阻和覆盖率降低、排汗量增大以及呼吸频率加快的特点,修改Fanger模型中人体皮肤温度、服装热阻的计算方法,建立了运动人体热舒适性模型,如式(1)所示,再通过MATLAB软件输入式(2)和式(3),可实现在已知热环境和运动中人体热舒适性的条件下计算运动强度(即公式中的代谢当量M),并在低、中、高3种不同强度的运动中验证了模型的准确性,发现模型在中高强度运动中计算准确性良好[16]。义教新课标提出每节体育课的运动强度应达到中高强度,因此该方法适用于不同热环境下中小学体育课推荐运动强度的计算。

$$ \begin{split} {\rm{PMV}} = &[0.303\exp ( - 0.036M/A) + 0.0275]\times\{ M(1 - \eta) - 0.408\left(1.92{t_{\rm{sk}}} - 25.3 - \frac{{{p_{\rm{a}}}}}{{131.6}}\right) - 0.49[M(1 - \eta) - 50] - \\ & 0.002\;68 M\left(44 - \frac{{{p_{\rm{a}}}}}{{131.6}}\right) - 0.001\;45 M(34 - {t_{\rm{a}}})- 3.91\times{10^{ - 8}}\{ 0.99\mu [(t_{\rm{cl}} +273)^4 - {(t_{{\rm{mr}}} + 273)^4}] + (1 - \mu) \\ & [{(t_{\rm{sk}} + 273)^4} - {(t_{{\rm{mr}}} + 273)^4}]\} - {\alpha _c}[1.04\mu (t_{\rm{cl}} - t_{\rm{a}}) + (1 - \mu)(t_{\rm{sk}} - t_{\rm{a}})]\} \end{split} $$ (1) $$ t_{\rm{cl}}^{} = {t_{{\rm{sk}}}} - 0.155{I_{\rm{cl}}}\{ 3.91 \times {10^{ - 8}}{f_{\rm{cl}}} \times [{(t_{\rm{cl}}^{} + 273)^4} - {({t_{{\rm{mr}}}} + 273)^4}] + {f_{\rm{cl}}} \times {\alpha _c}({t_{\rm{cl}}} - {t_{\rm{a}}})\} $$ (2) $$ \begin{split} [M,{t_{\rm{cl}}}] = &{\rm{solve}}('{\rm{PMV}} = [0.303\exp ( - 0.036M/A) + 0.027\;5]\times \{ M(1 - \eta) - 0.003\;06\times (491.4{t_{\rm{sk}}} - 3\;372 - {p_{\rm{a}}})- \\ &0.49\times [M(1 - \eta) - 50] - 1.7\times {10^{ - 5}} M (5\;867 - {p_{\rm{a}}}) - 0.001\;45 M (34 - {t_{\rm{a}}}) -3.91\times {10^{ - 8}}\{ 0.99\mu[{(t_{\rm{cl}}^{} + 273)^4} - \\ & {(t_{\rm{mr}}^{} + 273)^4}] + (1 - \mu)[{(t_{\rm{sk}}^{} + 273)^4} - {(t_{\rm{mr}}^{} + 273)^4}]\} - {\alpha _{\rm{c}}}[1.04 \mu (t_{\rm{cl}}^{} - t_{\rm{a}}^{}) + (1 - \mu)(t_{\rm{sk}}^{} - t_{\rm{a}}^{})]\} ', \\ & \; '{t_{{\rm{cl}}}} = {t_{{\rm{sk}}}} - 0.155{I_{{\rm{cl}}}}\{ 3.91 \times {10^{ - 8}}{f_{\rm{cl}}} \times [{({t_{\rm{cl}}} + 273)^4} - {({t_{{\rm{mz}}}} + 273)^4}] + {f_{{\rm{cl}}}} \times {\alpha _{\rm{c}}}({t_{{\rm{cl}}}} - {t_{\rm{a}}})\}') \end{split} $$ (3) 其中,PMV代表运动中人体热舒适性等级,将人体热舒适性分为9级,每级对应1个数值,如表1所示;M为人体的代谢当量,单位为W(1 METs=58 W/m2);A为人体表面积,单位为m2;η为人体对外做功系数;tsk为皮肤温度,单位为℃;pa为周围空气水蒸气分压力,单位为Pa;ta为周围空气温度,单位为℃;μ为服装覆盖率;tcl为人体服装外表面平均温度,单位为℃;tmr为体育场馆壁面平均温度,单位为℃;αc为对流换热系数,单位为W/( m2·℃);Icl为衣服热阻,单位为Clo;fcl为服装表面积与对应着衣体表面积之比;solve为MATLAB软件中求解方程的程序语句。

表 1 PMV与人体热舒适性等级的关系Table 1. Thermal comfort value for PMV热舒适性等级 无法忍受的冷 非常冷 比较冷 有点冷 不冷不热 有点热 比较热 非常热 无法忍受的热 PMV −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 1.3 研究流程

在MATLAB软件中利用上述运动人体热舒适性模型,设置以下5种模拟条件,分别模拟不同环境温度、环境相对湿度、环境风速、服装覆盖率以及人体热舒适性条件下的中小学体育课推荐运动强度。

(1)不同环境温度。模拟条件:环境相对湿度40%,环境风速0.1 m/s,PMV=2.5,运动机械效率设为20%。服装条件:环境温度10~20 ℃为长袖长裤(服装覆盖率81%),环境温度20 ℃以上为短袖短裤(服装覆盖率50%)。模拟环境温度为10~30 ℃时的推荐运动强度,环境温度递增1 ℃。

(2)不同环境相对湿度。模拟条件:环境温度20 ℃,环境风速0.1 m/s,PMV=2.5,服装条件为短袖短裤(服装覆盖率50%),运动机械效率设为20%。模拟环境相对湿度为20%~80%时的推荐运动强度,环境相对湿度递增5%。

(3)不同环境风速。模拟条件:环境温度20 ℃,环境相对湿度40%,PMV=2.5,服装条件为短袖短裤(服装覆盖率50%),运动机械效率设为20%。模拟环境风速为0.01~0.2 m/s时的推荐运动强度,环境风速递增0.01 m/s。

(4)不同服装覆盖率。模拟条件:环境温度20 ℃,环境相对湿度40%,环境风速0.1 m/s,PMV=2.5,运动机械效率设为20%。模拟服装覆盖率分别为长袖长裤(覆盖率81%)、短袖长裤(覆盖率73%)、短袖中长裤(覆盖率65%)、短袖短裤(覆盖率50%)、无袖中长裤(覆盖率57%)、无袖短裤(覆盖率39.5%)时的推荐运动强度。

(5)不同人体热舒适性。模拟条件:环境温度20 ℃,环境相对湿度40%,环境风速0.1 m/s,服装条件为短袖短裤(服装覆盖率50%),运动机械效率设为20%。模拟PMV=0.5~3时的推荐运动强度,PMV递增0.5。

2. 研究结果

2.1 不同环境温度下体育课推荐运动强度计算结果

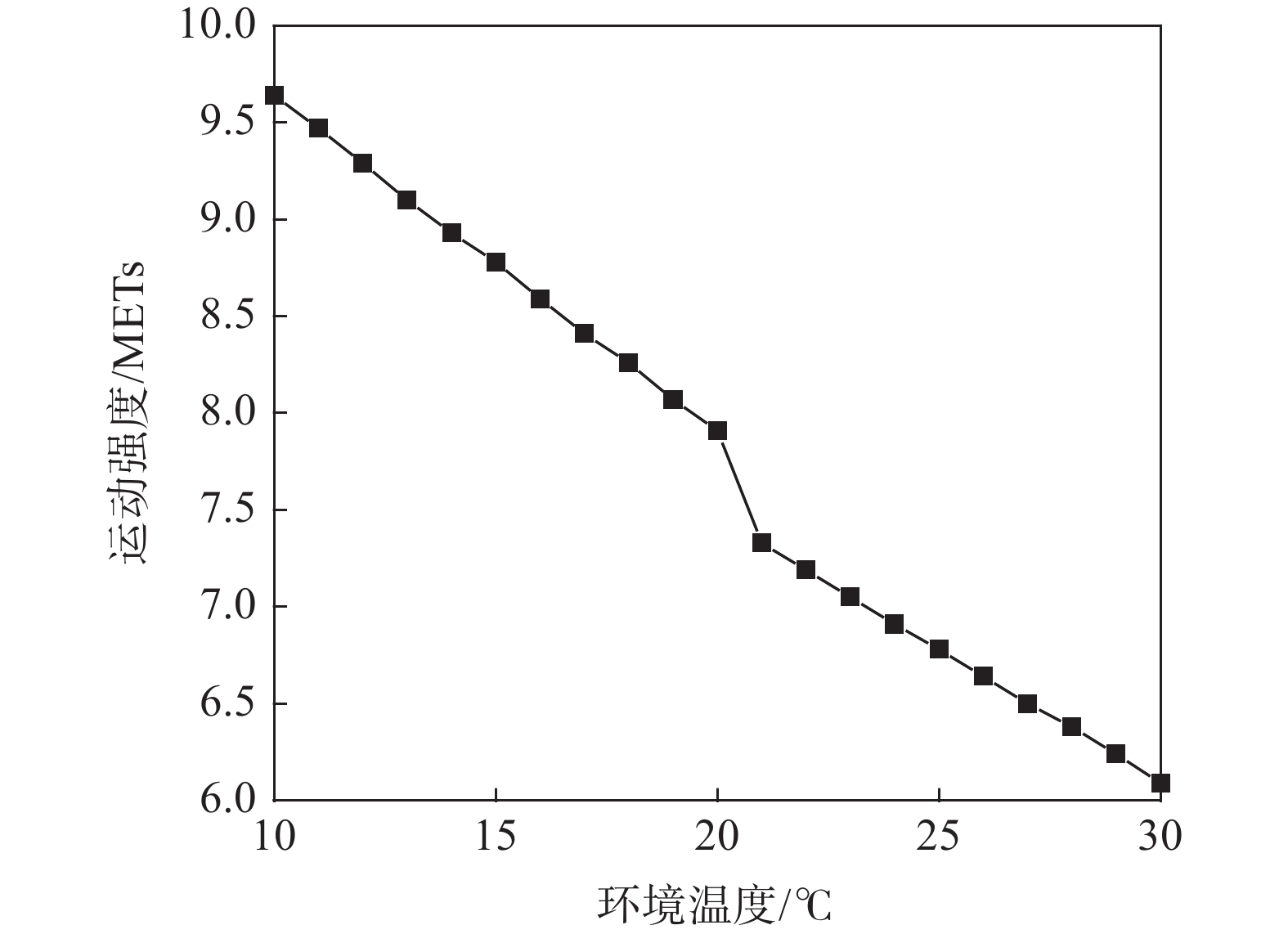

不同环境温度下体育课推荐运动强度模拟结果如表2所示,推荐运动强度随环境温度的变化趋势如图1所示。结果表明:在假定其他热环境及人体热舒适性条件不变的情况下,体育课推荐运动强度随环境温度的升高线性下降。由于假定服装条件在环境温度为20 ℃时发生改变,因此推荐运动强度在20 ℃时下降幅度明显增大,之后又恢复稳定的下降趋势。从整体而言,环境温度从10 ℃增至30 ℃,推荐运动强度从9.64 METs下降至6.09 METs,即环境温度每上升1 ℃,推荐运动强度降低约0.18 METs。

表 2 不同环境温度下体育课推荐运动强度模拟结果Table 2. Recommended exercise intensity for physical education teaching in various environmental temperature环境温

度/℃环境相对

湿度/%环境风

速/m·s−1服装覆盖

率/%PMV 推荐运动强

度/METs10 40 0.1 81 2.5 9.64 11 40 0.1 81 2.5 9.47 12 40 0.1 81 2.5 9.29 13 40 0.1 81 2.5 9.10 14 40 0.1 81 2.5 8.93 15 40 0.1 81 2.5 8.78 16 40 0.1 81 2.5 8.59 17 40 0.1 81 2.5 8.41 18 40 0.1 81 2.5 8.26 19 40 0.1 81 2.5 8.07 20 40 0.1 50 2.5 7.91 21 40 0.1 50 2.5 7.33 22 40 0.1 50 2.5 7.19 23 40 0.1 50 2.5 7.05 24 40 0.1 50 2.5 6.91 25 40 0.1 50 2.5 6.78 26 40 0.1 50 2.5 6.64 27 40 0.1 50 2.5 6.50 28 40 0.1 50 2.5 6.38 29 40 0.1 50 2.5 6.24 30 40 0.1 50 2.5 6.09 2.2 不同环境相对湿度下体育课推荐运动强度计算结果

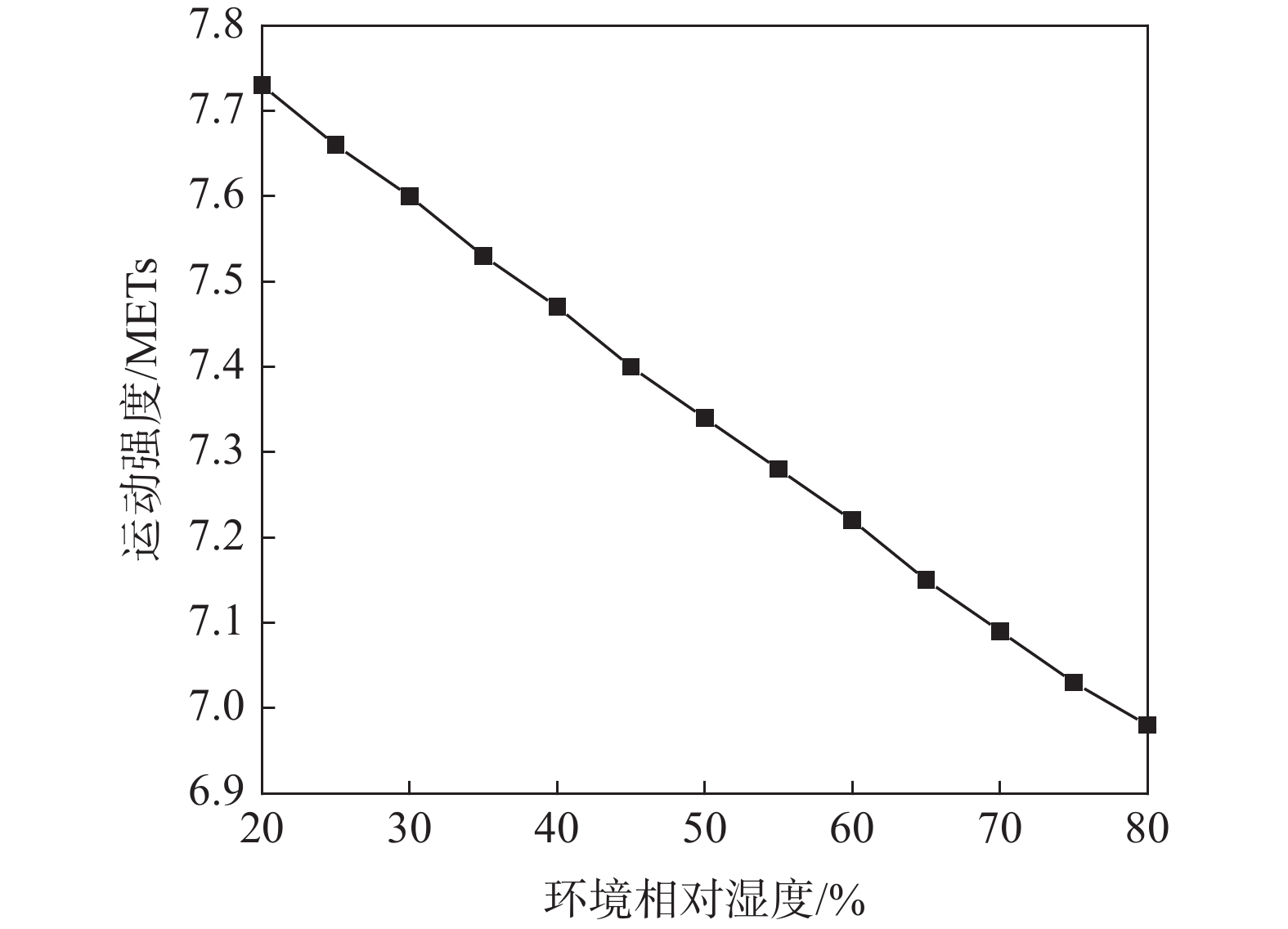

不同环境相对湿度下体育课推荐运动强度模拟结果如表3所示,推荐运动强度随环境相对湿度的变化趋势如图2所示。结果表明:在假定其他热环境及人体热舒适性条件不变的情况下,体育课推荐运动强度随环境相对湿度的增加线性下降。但从整体而言,环境相对湿度对推荐运动强度的改变影响较小,环境相对湿度从20%上升至80%,推荐运动强度从7.73 METs下降至6.98 METs,即环境相对湿度每上升1%,推荐运动强度降低约0.0125 METs。这是因为运动引起的出汗速度快,人体表面的汗液通常能够更快速地蒸发,不会在皮肤表面形成大面积的液体层进而影响人体的热舒适性,因此也不需要过多地通过调整运动强度来维持人体热舒适性处于合理区间。

表 3 不同环境相对湿度下体育课推荐运动强度模拟结果Table 3. Recommended exercise intensity for physical education teaching in various environmental humidity环境相对

湿度/%环境温

度/℃环境风

速/m·s−1服装覆盖

率/%PMV 推荐运动强

度/METs20 20 0.1 50 2.5 7.73 25 20 0.1 50 2.5 7.66 30 20 0.1 50 2.5 7.60 35 20 0.1 50 2.5 7.53 40 20 0.1 50 2.5 7.47 45 20 0.1 50 2.5 7.40 50 20 0.1 50 2.5 7.34 55 20 0.1 50 2.5 7.28 60 20 0.1 50 2.5 7.22 65 20 0.1 50 2.5 7.15 70 20 0.1 50 2.5 7.09 75 20 0.1 50 2.5 7.03 80 20 0.1 50 2.5 6.98 2.3 不同环境风速下体育课推荐运动强度计算结果

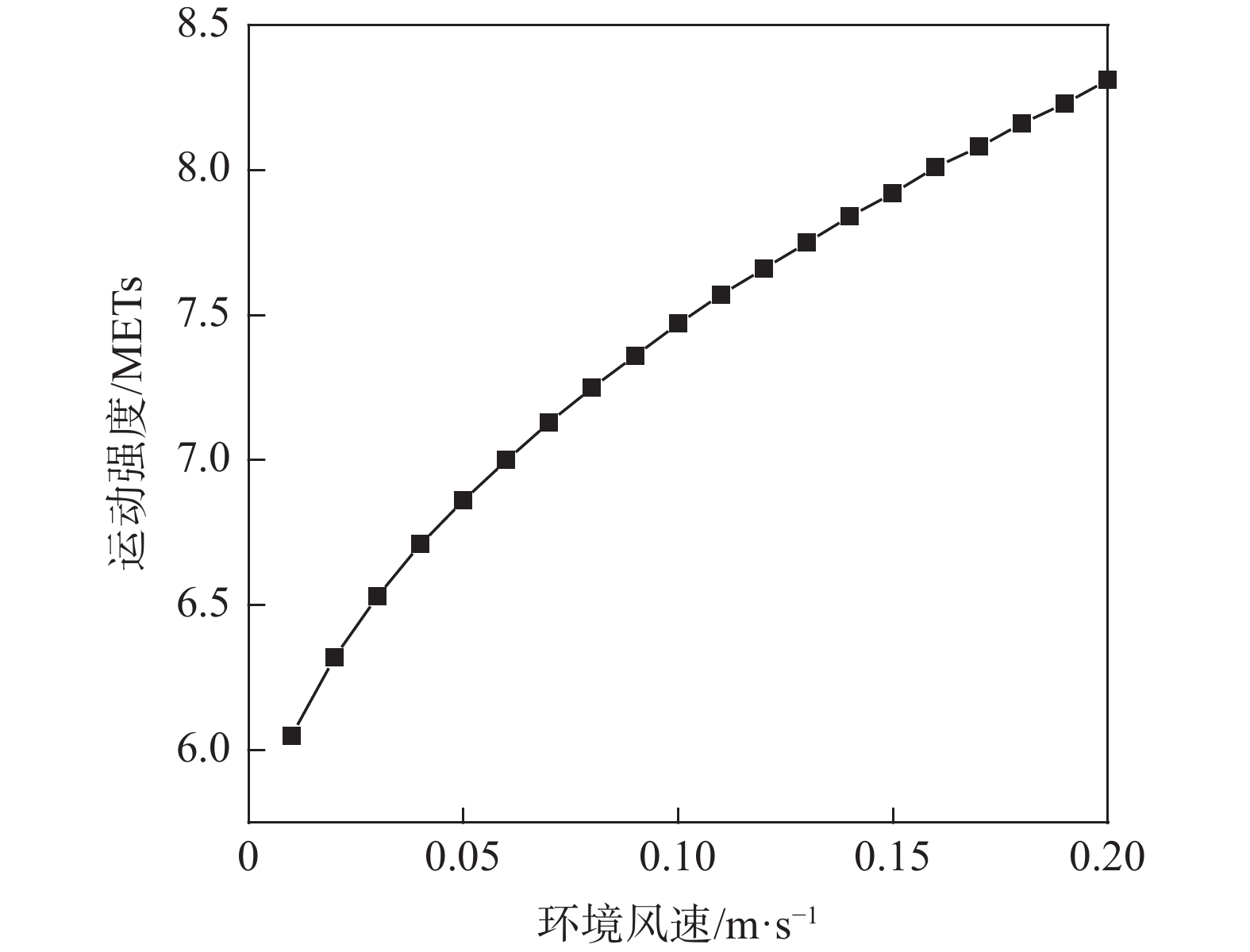

不同环境风速下体育课推荐运动强度模拟结果如表4所示,推荐运动强度随环境风速的变化趋势如图3所示。结果表明:在假定其他热环境及人体热舒适性条件不变的情况下,体育课推荐运动强度随环境风速的增加曲线上升,且上升幅度逐渐减少。从整体而言,环境风速对推荐运动强度的改变影响显著,环境风速从0.01 m/s提升至0.2 m/s,推荐运动强度从6.05 METs上升至8.31 METs,即环境风速每提升0.01 m/s,推荐运动强度上升约0.12 METs。

表 4 不同环境风速下体育课推荐运动强度模拟结果Table 4. Recommended exercise intensity for physical education teaching in various environmental wind speed环境风

速/m·s−1环境温

度/℃环境相对

湿度/%服装覆盖

率/%PMV 推荐运动强

度/METs0.01 20 40 50 2.5 6.05 0.02 20 40 50 2.5 6.32 0.03 20 40 50 2.5 6.53 0.04 20 40 50 2.5 6.71 0.05 20 40 50 2.5 6.86 0.06 20 40 50 2.5 7.00 0.07 20 40 50 2.5 7.13 0.08 20 40 50 2.5 7.25 0.09 20 40 50 2.5 7.36 0.10 20 40 50 2.5 7.47 0.11 20 40 50 2.5 7.57 0.12 20 40 50 2.5 7.66 0.13 20 40 50 2.5 7.75 0.14 20 40 50 2.5 7.84 0.15 20 40 50 2.5 7.92 0.16 20 40 50 2.5 8.01 0.17 20 40 50 2.5 8.08 0.18 20 40 50 2.5 8.16 0.19 20 40 50 2.5 8.23 0.20 20 40 50 2.5 8.31 2.4 不同服装覆盖率下体育课推荐运动强度计算结果

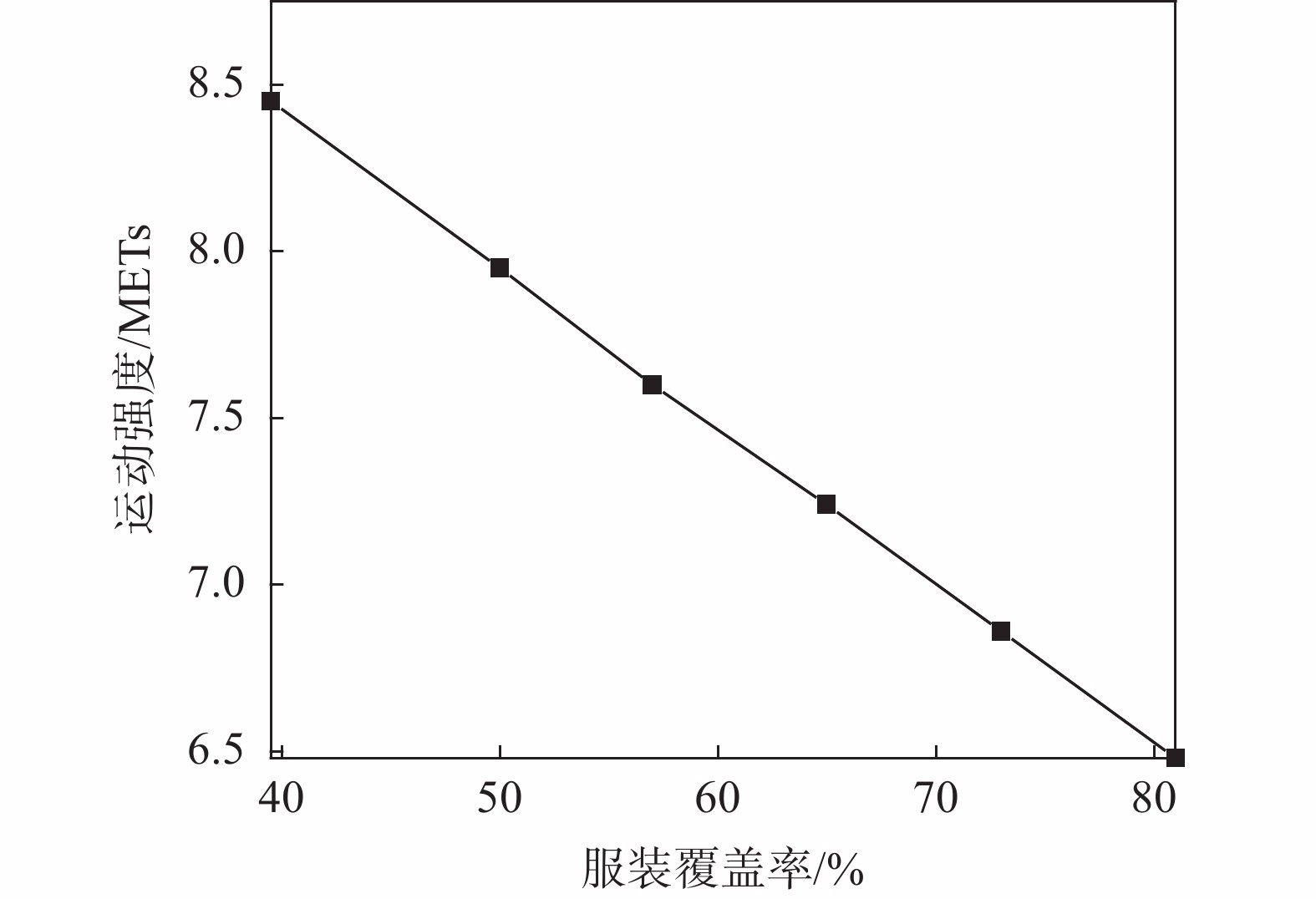

不同服装覆盖率下体育课推荐运动强度模拟结果如表5所示,推荐运动强度随服装覆盖率的变化趋势如图4所示。结果表明:在假定热环境及人体热舒适性条件不变的情况下,体育课推荐运动强度随服装覆盖率的增加线性下降。从整体而言,服装覆盖率对推荐运动强度的改变影响显著,服装覆盖率从39.5%增加至81%,推荐运动强度从8.45 METs降低至6.48 METs,即服装覆盖率每增加10%,推荐运动强度下降约0.49 METs。

表 5 不同服装覆盖率下体育课推荐运动强度模拟结果Table 5. Recommended exercise intensity for physical education teaching in various clothing coverage服装覆盖

率/%环境温

度/℃环境相对

湿度/%环境风

速/m·s−1PMV 推荐运动强

度/METs81 20 40 0.1 2.5 6.48 73 20 40 0.1 2.5 6.86 65 20 40 0.1 2.5 7.24 57 20 40 0.1 2.5 7.60 50 20 40 0.1 2.5 7.95 39.5 20 40 0.1 2.5 8.45 2.5 不同人体热舒适性下体育课推荐运动强度计算结果

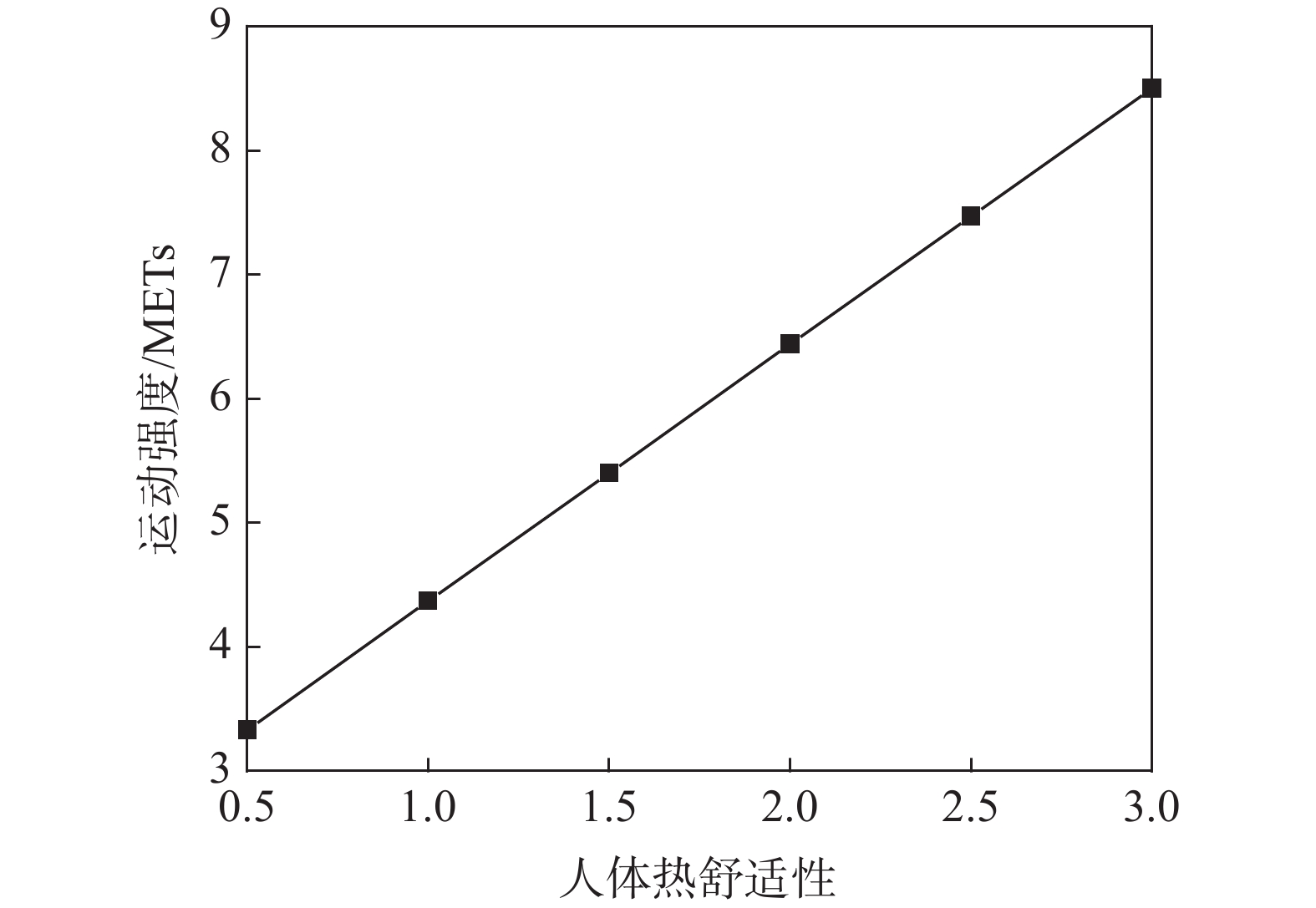

不同人体热舒适性下体育课推荐运动强度模拟结果如表6所示,推荐运动强度随人体热舒适性的变化趋势如图5所示。结果表明:在假定热环境条件不变的情况下,体育课推荐运动强度随人体热舒适性的增加线性上升。从整体而言,体育课学生热舒适性对推荐运动强度的改变存在显著影响,运动中学生热舒适性等级从0.5增至3.0,运动强度推荐值从3.33 METs上升至8.50 METs,即运动中人体热舒适性每提升0.5个等级,推荐运动强度增加约1.03 METs。

表 6 不同人体热舒适性下体育课推荐运动强度模拟结果Table 6. Recommended exercise intensity for physical education teaching in various thermal comfortPMV 环境温

度/℃环境相对

湿度/%环境风

速/m·s−1服装覆盖

率/%推荐运动强

度/METs0.5 20 40 0.1 50 3.33 1.0 20 40 0.1 50 4.37 1.5 20 40 0.1 50 5.40 2.0 20 40 0.1 50 6.44 2.5 20 40 0.1 50 7.47 3.0 20 40 0.1 50 8.50 3. 分析与讨论

本文利用运动人体热舒适模型,在义教新课标改变我国学校体育教学中长期普遍存在“不出汗”现象[22]的背景下,分别计算了体育教学中当环境温度、环境相对湿度、环境风速、服装覆盖率以及人体热舒适性5个因素发生改变时运动强度的推荐值,为在义教新课标的基础上根据不同热环境条件进行课堂运动强度设计提供借鉴和指导。此外,还有几个值得关注的问题。

3.1 问题一:不同热环境下运动强度的差异化设计是否符合义教新课标的运动强度标准?

本文结果表明,不同热环境下的推荐运动强度均符合义教新课标中中高强度运动的标准。对于体育课运动强度设计影响最大的热环境因素是环境温度,其次是环境风速,环境相对湿度影响最小。①环境温度。当环境温度较低时可以通过增加运动强度使学生热舒适性维持在合理区间。当环境温度为10 ℃时推荐运动强度可以达到9.64 METs,这使得学生即使在低温条件下的体育课中也能够“出汗”,在实际操作过程中应让学生在低温环境下循序渐进地增加运动强度,避免运动强度突然增加可能导致的安全事故。环境温度的升高会引起运动中人体热舒适性等级的提升[7],为了维持人体热舒适性,当环境温度较高时推荐运动强度会显著降低,环境温度在30 ℃时推荐运动强度为6.09 METs,仍处于中高强度运动的临界值。②环境风速。体育课推荐运动强度随环境风速的增大而明显提高,环境风速仅提高0.2 m/s就能引起推荐运动强度增加约2.26 METs,这是由于运动中环境风速的提升会导致人体热舒适性等级的明显降低[23]。通过提升运动强度可使学生在体育课中的热舒适性维持在合适状态,而对于室内超大空间的热环境,环境风速的可变化范围非常有限,通常不会超过0.2 m/s,因此总体而言其影响弱于环境温度。③环境相对湿度。环境相对湿度对体育课推荐运动强度的影响较小,其从20%增加至80%,推荐运动强度仅减少了0.75 METs。

综上,义教新课标所要求的中小学体育课运动强度应达到中高强度以上在不同热环境下都适用,但在实际教学中需要在义教新课标的基础上,根据热环境的具体情况确定更加具体的课堂运动强度。义教新课标对于体育课运动强度的最低要求为平均心率大于140次/min。以心率为衡量指标,140次/min为中高强度运动的临界值;而以代谢当量为衡量指标,本文不同热环境下的推荐运动强度最低值为6.09 METs,同样是中高强度运动的临界值,符合义教新课标对于运动强度的要求。

3.2 问题二:是否应更重视体育课中运动服装的作用?

在传统观念中,体育课运动服装的要求更多出于培养学生体育精神的考虑。然而,本文结果表明,运动服装通过影响学生的热舒适性进而对教学中运动强度的合理性产生重要影响。当热环境条件相同时,穿长袖长裤时运动强度的推荐值比穿无袖短裤时减少1.97 METs。季浏[24]指出,中国许多体育课没有运动负荷,表现为学生冬天穿棉袄,夏天穿长衫。运动强度与运动服装之间存在密切关系,在体育课的运动强度设计中未考虑运动服装的影响可能会导致学生认知功能、疲劳感、运动能力以及运动行为的不利改变,阻碍学生体育与健康核心素养的达成。例如,日本在中小学体育课中,即使在冬天寒冷的户外条件下也要求学生身穿短裤汗衫。从人体热舒适性视角看,在寒冷的冬季身穿短裤汗衫可以使学生在安静状态下的热舒适性等级降至很低,进而促进学生增加运动强度以提升热舒适性等级,同时还能起到增强学生体质和锤炼学生意志品质的作用。反之,如果在寒冷的冬季体育课上学生穿衣过多,即学生在运动前已接近热舒适状态,运动强度可增加的空间就会变得非常有限。我国目前大多数学校对于体育课的运动服装还没有明确要求,许多中小学校尚未配备学生更衣室,学校应进一步加强这方面的制度建设和硬件设施配备。

3.3 问题三:体育课学生热舒适性处于何种状态最有利于体育与健康核心素养的培养?

笔者认为,从运动中人体热舒适性视角看,体育课学生的整体平均热舒适性等级处于比较热与非常热之间(即PMV=2.5)时最有利于学生体育与健康核心素养的培养。需要注意的是,这里的PMV并非代表某个学生的热舒适性等级,而是整体学生的平均值,因为即使在完全相同的热环境、运动强度以及服装条件下,个体的热舒适性等级仍有可能存在差异。将PMV设为2.5主要有以下几点原因:①根据义教新课标的理念,体育课要让学生“出汗”。但出汗的程度有所不同,根据出汗感觉指数(Sweat Feeling Index,SFI),将人体出汗程度分为没有感到出汗(0)、感到微微出汗(1)以及感到强烈出汗(2)3个等级。季浏[25]指出,体育课仅让学生感到微微出汗是不够的,老年人在日常锻炼中都可以达到微微出汗的程度。学生体育课感到强烈出汗时可能又会对当天后续其他课程的学习产生一定影响。综上,将学生体育课的出汗感觉均值控制在1.5最为合理。②刘荣向[20]、Wang等[14]有关不同强度运动中人体热舒适性与出汗感觉的关系研究表明,当人体出汗感觉指数在1.5左右时,PMV约为2.5。③徐清浩等[15]的研究表明,当PMV约为2.5时,人体会略微感到热而不舒适。但这种略微不舒适是学生可以接受的,在学校体育“四位一体”的目标追求下,既不能让学生在体育课中过于不舒适影响学习效果,也不能一味地追求舒适,因为过于舒适无法起到锤炼意志的作用,不利于学生体育与健康核心素养的培养。

3.4 问题四:如何在不同热环境下的体育教学实践中运用推荐的运动强度?

目前国际上常用的客观评价儿童青少年运动强度的指标为代谢当量和心率。由于代谢当量在体育教学实践中受到测量方法的限制,采用心率衡量学生体育课中的运动强度是国内外学校体育课程与教学中的主流方法,义教新课标中的推荐运动强度也以心率为衡量指标。本文利用运动人体热舒适性模型最后计算得出的运动强度以代谢当量呈现,因此,将代谢当量转化为对应的心率对于体育教学实践应用至关重要。在不同热环境下的体育教学实践中运用推荐运动强度的具体流程:①在体育课开始前对体育馆内的热环境条件进行测量,假设测量得出的环境温度为30 ℃,环境相对湿度为40%,环境风速为0.1 m/s,学生运动服装要求为短袖短裤;②根据本文结果,在该热环境条件下对应的推荐运动强度为6.09 METs;③根据2017年中国儿童青少年身体活动指南研制组对儿童青少年代谢当量与心率之间关系的研究[26],代谢当量为6 METs左右时对应的心率约为150~160次/min;④在体育课上对学生运动中的实时心率进行监控,控制心率不应超过160次/min[26]。

此外,在教学实践中应特别注意,不能基于本文结果直接参照目前国际上的身体活动代谢当量参考值选择不同热环境下的体育教学内容。例如,在上述热环境条件下,计算得出推荐运动强度约为6 METs,根据2018年最新出版的国际体力活动代谢当量参考值,10~12岁儿童青少年在跑速3 km/h的运动中代谢当量约为6 METs[27],但这并不意味着在上述热环境条件下,课堂教学内容为3 km/h跑步时对应的运动强度最为适宜。这是因为目前国际上有关儿童青少年在各类运动项目或运动模式下的代谢当量研究均基于特定热环境下得出。在不同热环境条件的体育课运动情境中,即使是相同的动作模式,其代谢当量也有很大差异。如:当环境温度较低时,人体为了抵御寒冷,运动中机体会自发性地增加代谢产热以维持人体正常体温,从而导致代谢当量增加;当环境温度较高时,人体为了将多余的热量散发,会通过出汗等方式增加散热,导致代谢当量增加。因此,同样是3 km/h的跑步项目,不同热环境下产生的实际运动强度明显不同。

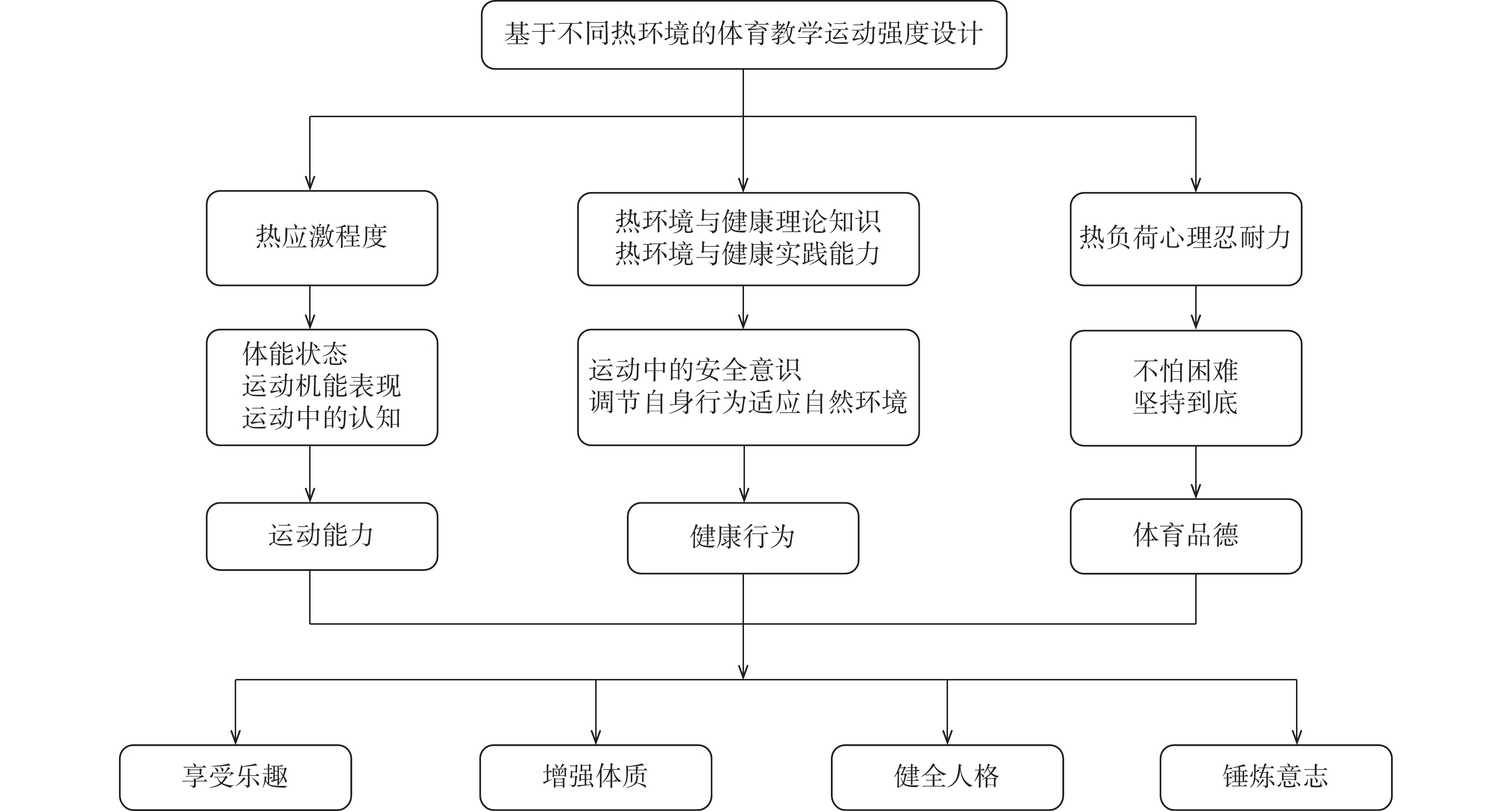

3.5 问题五:基于不同热环境的运动强度设计培养学生体育与健康核心素养的内在理路是什么?

3.5.1 基于不同热环境的运动强度设计对学生运动能力的影响

义教新课标[4]指出,运动能力是指学生在参与体育运动过程中所表现出来的综合能力,包括体能状况、运动认知与技战术运用、体育展示或比赛3个维度,主要体现在基本运动技能、体能、专项运动技能的掌握与运用中。在不同热环境的体育教学中,不同运动强度会引发学生不同程度的热应激反应,进而影响学生的运动能力。在身体机能方面,Watkins等[28]的研究表明,适当的热应激有利于骨骼肌动员,且氧运输系统不会受到抑制,最终有效提升运动能力。但Rowell等[29]的研究表明,热应激程度过高会导致神经肌肉募集能力和心输出量下降、运动肌群血流不足等,进而降低学生的运动能力。崔小珠等[30]以11名男子自行车运动员的竞速计时成绩为指标衡量运动能力,发现环境温度为32.4 ℃时人体的运动能力最佳,而在22.4 ℃及37.7 ℃条件下人体的运动能力均显著下降。在运动认知方面,Watkins等[28]的研究表明,适当的热应激可加快运动中人体神经信号的传递,但热应激程度过高又会明显降低运动相关的认知表现[6]。Houssein等[31]的研究也表明,当人体脱水超过2%时会明显对运动中的认知表现造成损害。综上所述,在某一热环境条件下的体育课中,运动强度设置过高或过低都不利于学生运动能力的发展,而推荐运动强度设计可以促进学生肌肉、神经的活动能力,进而提高学生的体能状态、运动技能表现,以及与动作学习、比赛中技战术运用相关的运动认知能力,最终对学生体能、基本及专项运动技能的掌握和应用产生积极影响。

3.5.2 基于不同热环境的运动强度设计对学生健康行为的影响

义教新课标[4]指出,健康行为是增进身心健康和积极适应外部环境的综合表现,包括体育锻炼意识与习惯、健康知识与技能的掌握和运用、情绪调控、环境适应4个维度,主要体现为养成良好的锻炼、饮食、用眼、作息和卫生习惯,树立安全意识,控制体质量,远离不良嗜好,预防运动损伤和疾病,消除运动疲劳,保持良好心态,适应自然和社会环境等。环境与健康一直以来都是健康教育的重要组成部分,在不同热环境下合理调节体育教学中的运动强度可对学生健康行为产生促进效益的内在理路:①在健康理论知识方面,帮助学生树立不同热环境下的运动安全意识,预防运动损伤和疾病。在不同热环境下运动强度过高可能引起热中暑,而重症中暑引发的热痉挛、热衰竭或热射病等损伤和疾病甚至会危及生命。Demartini等[32]的研究表明,环境温度和运动负荷是与热中暑相关性最高的2个因素。近些年在许多马拉松赛中也出现过由于高温及运动负荷过大导致不同程度热中暑的案例。而低温环境下运动强度过低可能会引起低温症,并伴随呼吸系统、血液循环系统的一系列并发症,重型低温甚至会危及生命。②在健康实践能力方面,学生通过科学调节自身的运动行为从而适应自然环境的改变,是一种有效的具身健康教育[33]。热环境作为自然环境的重要组成部分,在不同热环境下设计推荐运动强度可以教会学生如何在不同的自然环境下调节自己的运动行为,以达到个人行为和环境的和谐共处,促使学生将健康理论知识转化为健康实践能力。理论知识和实践运用相结合的健康教育模式可以更好地促进学生健康行为的养成。

3.5.3 基于不同热环境的运动强度设计对学生体育品德的影响

义教新课标[4]指出,体育品德是指在体育运动中应当遵循的社会行为规范、体育伦理以及形成的价值追求和精神风貌,包括体育精神、体育道德和体育品格3个维度。其中,体育精神主要包括积极进取、勇敢顽强、不怕困难、坚持到底、团队精神等。董翠香等[34]指出,在体育教学中,体育品德的培养不可停留在僵化的规训和抽象的说教,这样的教学方式容易引起学生的反感,而在技战术练习、体育比赛等环节融入德育元素能使学生接受精神洗礼、温润心灵、塑造价值。在某一热环境下,如果运动强度设置过低,学生在体育课只是“微微出汗”甚至“不出汗”,那么其在运动中就不能感受到热环境与运动强度带来的任何困难,不会对心理忍耐力的培养产生积极效益,也无法助力学生体育品德的形成。同样,如果运动强度设置过高,超出了通过自身努力能够克服的心理忍耐力范围,学生就会产生挫败感,也不利于学生体育品德的发展。推荐运动强度设计可以让学生在“学、练、赛”过程中通过提高自身的心理忍耐力克服热环境与运动强度带来的困难,以一种隐性的、润物细无声的方式培养学生的体育品德[35]。综上,如图6所示,在不同热环境下合理设计体育教学中的推荐运动强度对学生体育品德产生促进效益的内在理路:不同运动强度会激发学生对不同程度热负荷的心理忍耐力,进而培养学生“不怕困难、坚持到底”的体育精神以促进体育品德的形成。

4. 结论、不足与展望

4.1 结 论

(1)不同热环境下中小学体育课的运动强度设计存在差异。其中,影响最大的热环境因素是环境温度,其次是环境风速,环境相对湿度影响最小。

(2)从运动人体热舒适性视角看,不同热环境下的推荐运动强度均满足义教新课标的要求,表明基于该视角能够较好地对不同热环境下中小学体育课的运动强度进行科学设计。

(3)基于不同热环境的中小学体育课运动强度设计通过影响学生的热应激程度、热环境相关的健康理论知识与实践能力、热负荷心理忍耐力,进而促进学生运动能力、健康行为和体育品德3个维度的体育与健康核心素养的形成。

4.2 不足与展望

本文的不足主要包括:①提出的不同热环境下体育课运动强度的推荐值仅适用于室内空间(如体育馆内),并不适用于户外环境下的体育课。这是因为本文采取基于室内运动中人体热舒适性提出的研究方法,并不适用于户外热环境,今后应关注不同户外热环境下体育课运动强度的合理设计。②目前对于代谢当量与心率之间对应关系的研究不够精确,对将本文研究结果应用于教学实践形成一定程度的制约。例如,《中国儿童青少年身体活动指南》[26]指出,代谢当量高于6 METs时对应的心率为最大心率的76%以上。但这仅给出两者之间对应关系的大致范围,在高于6 METs的某一代谢当量下对应的具体心率是多少?对此缺少相应的换算方法,未来需要以中小学生为研究对象,探究其心率与代谢当量之间更加精确的对应关系。

作者贡献声明:季泰:设计论文框架,撰写论文;作者贡献声明:王坤:指导修改论文内容与框架;作者贡献声明:杨光:提出论文主题,收集文献资料。 -

表 1 PMV与人体热舒适性等级的关系

Table 1 Thermal comfort value for PMV

热舒适性等级 无法忍受的冷 非常冷 比较冷 有点冷 不冷不热 有点热 比较热 非常热 无法忍受的热 PMV −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 表 2 不同环境温度下体育课推荐运动强度模拟结果

Table 2 Recommended exercise intensity for physical education teaching in various environmental temperature

环境温

度/℃环境相对

湿度/%环境风

速/m·s−1服装覆盖

率/%PMV 推荐运动强

度/METs10 40 0.1 81 2.5 9.64 11 40 0.1 81 2.5 9.47 12 40 0.1 81 2.5 9.29 13 40 0.1 81 2.5 9.10 14 40 0.1 81 2.5 8.93 15 40 0.1 81 2.5 8.78 16 40 0.1 81 2.5 8.59 17 40 0.1 81 2.5 8.41 18 40 0.1 81 2.5 8.26 19 40 0.1 81 2.5 8.07 20 40 0.1 50 2.5 7.91 21 40 0.1 50 2.5 7.33 22 40 0.1 50 2.5 7.19 23 40 0.1 50 2.5 7.05 24 40 0.1 50 2.5 6.91 25 40 0.1 50 2.5 6.78 26 40 0.1 50 2.5 6.64 27 40 0.1 50 2.5 6.50 28 40 0.1 50 2.5 6.38 29 40 0.1 50 2.5 6.24 30 40 0.1 50 2.5 6.09 表 3 不同环境相对湿度下体育课推荐运动强度模拟结果

Table 3 Recommended exercise intensity for physical education teaching in various environmental humidity

环境相对

湿度/%环境温

度/℃环境风

速/m·s−1服装覆盖

率/%PMV 推荐运动强

度/METs20 20 0.1 50 2.5 7.73 25 20 0.1 50 2.5 7.66 30 20 0.1 50 2.5 7.60 35 20 0.1 50 2.5 7.53 40 20 0.1 50 2.5 7.47 45 20 0.1 50 2.5 7.40 50 20 0.1 50 2.5 7.34 55 20 0.1 50 2.5 7.28 60 20 0.1 50 2.5 7.22 65 20 0.1 50 2.5 7.15 70 20 0.1 50 2.5 7.09 75 20 0.1 50 2.5 7.03 80 20 0.1 50 2.5 6.98 表 4 不同环境风速下体育课推荐运动强度模拟结果

Table 4 Recommended exercise intensity for physical education teaching in various environmental wind speed

环境风

速/m·s−1环境温

度/℃环境相对

湿度/%服装覆盖

率/%PMV 推荐运动强

度/METs0.01 20 40 50 2.5 6.05 0.02 20 40 50 2.5 6.32 0.03 20 40 50 2.5 6.53 0.04 20 40 50 2.5 6.71 0.05 20 40 50 2.5 6.86 0.06 20 40 50 2.5 7.00 0.07 20 40 50 2.5 7.13 0.08 20 40 50 2.5 7.25 0.09 20 40 50 2.5 7.36 0.10 20 40 50 2.5 7.47 0.11 20 40 50 2.5 7.57 0.12 20 40 50 2.5 7.66 0.13 20 40 50 2.5 7.75 0.14 20 40 50 2.5 7.84 0.15 20 40 50 2.5 7.92 0.16 20 40 50 2.5 8.01 0.17 20 40 50 2.5 8.08 0.18 20 40 50 2.5 8.16 0.19 20 40 50 2.5 8.23 0.20 20 40 50 2.5 8.31 表 5 不同服装覆盖率下体育课推荐运动强度模拟结果

Table 5 Recommended exercise intensity for physical education teaching in various clothing coverage

服装覆盖

率/%环境温

度/℃环境相对

湿度/%环境风

速/m·s−1PMV 推荐运动强

度/METs81 20 40 0.1 2.5 6.48 73 20 40 0.1 2.5 6.86 65 20 40 0.1 2.5 7.24 57 20 40 0.1 2.5 7.60 50 20 40 0.1 2.5 7.95 39.5 20 40 0.1 2.5 8.45 表 6 不同人体热舒适性下体育课推荐运动强度模拟结果

Table 6 Recommended exercise intensity for physical education teaching in various thermal comfort

PMV 环境温

度/℃环境相对

湿度/%环境风

速/m·s−1服装覆盖

率/%推荐运动强

度/METs0.5 20 40 0.1 50 3.33 1.0 20 40 0.1 50 4.37 1.5 20 40 0.1 50 5.40 2.0 20 40 0.1 50 6.44 2.5 20 40 0.1 50 7.47 3.0 20 40 0.1 50 8.50 -

[1] 季浏.我国《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》解读[J]. 体育科学,2022,42(5):3-17 doi: 10.16469/j.css.202205001 [2] 季浏.新版义教课标:构建以核心素养为纲的体育与健康课程体系[J]. 上海体育学院学报,2022,46(6):1-9 [3] 刘念雄, 秦佑国. 建筑热环境[M]. 北京: 清华大学出版社, 2005: 12 [4] 教育部. 义务教育体育与健康课程标准: 2022年版[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022: 131 [5] 毛振明,赖天德.如何看待体育课的运动负荷[J]. 中国学校体育,2006(11):28-31 [6] EBI K L,CAPON A,BERRY P,et al. Hot weather and heat extremes:Health risks[J]. The Lancet,2021,398(10301):698-708 doi: 10.1016/S0140-6736(21)01208-3

[7] 高亚萍,肖勇强.基于运动人体热舒适的体育场馆环境温度参数优化研究[J]. 中国体育科技,2021,57(4):24-31 [8] 常振亚,王树明,张晓辉,等.不同季节中幼儿体力活动的追踪研究[J]. 西安体育学院学报,2020,37(3):343-352 doi: 10.16063/j.cnki.issn1001-747x.2020.03.012 [9] 季泰,袁伟琪,李登峰,等.环境参数对运动人体热舒适性影响的理论模型与实验研究[J]. 体育科学,2015,35(3):67-72,89 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2015.03.009 [10] FANGER P O. A moderate enthalpy and a low pollution load in healthy buildings[J]. Fuel,1998,63(4):573-574

[11] GAGGE A P. Rational temperature indices of thermal comfort[J]. Studies in Environmental Science,1981,10(6):79-98

[12] MACPHERSON R K. The assessment of the thermal environment. A review[J]. British Journal of Industrial Medicine,1962,19(3):151-164

[13] HAVENITH G,HOLMÉR I,PARSONS K. Personal factors in thermal comfort assessment:Clothing properties and metabolic heat production[J]. Energy and Buildings,2002,34(6):581-591 doi: 10.1016/S0378-7788(02)00008-7

[14] WANG H Y,HU S T. Experimental study on thermal sensation of people in moderate activities[J]. Building and Environment,2016,100:127-134 doi: 10.1016/j.buildenv.2016.02.016

[15] 徐清浩,陈浩,陈琳,等.中等运动强度下人体热感觉与生理响应及其相关性实验研究[J]. 建筑科学,2021,37(8):67-78,86 [16] JI T,CAI J Y,WANG K. Investigation on the indoor thermal comfort in sports settings and an improvement to Fanger model[J]. International Journal of Low-Carbon Technologies,2022,17:333-341 doi: 10.1093/ijlct/ctac005

[17] ZHANG Y C,ZHOU X Q,ZHENG Z M,et al. Experimental investigation into the effects of different metabolic rates of body movement on thermal comfort[J]. Building and Environment,2020,168:106489 doi: 10.1016/j.buildenv.2019.106489

[18] FANGER P O. Calculation of thermal comfort:Introduction of a basic comfort equation[J]. ASHRAE Transactions,1967,73(2):1-20

[19] REVEL G M,ARNESANO M. Perception of the thermal environment in sports facilities through subjective approach[J]. Building and Environment,2014,77:12-19 doi: 10.1016/j.buildenv.2014.03.017

[20] 刘荣向. 基于新陈代谢率及皮肤温度的人体热舒适实验研究[D]. 青岛: 青岛理工大学, 2010: 66 [21] 季泰,袁伟琪,王坤.备战第32届夏季奥运会视域下基于Fanger模型的运动中热环境对人体热感觉及能量消耗的影响研究[J]. 体育科学,2021,41(2):14-22 [22] 季浏.对我国20年基础教育体育新课改若干认识问题的澄清与分析[J]. 上海体育学院学报,2020,44(1):21-30 [23] TUCKER R,MARLE T,LAMBERT E V,et al. The rate of heat storage mediates an anticipatory reduction in exercise intensity during cycling at a fixed rating of perceived exertion[J]. The Journal of Physiology,2006,574(3):905-915 doi: 10.1113/jphysiol.2005.101733

[24] 季浏.突破关键,推进新时代学校体育高质量发展[J]. 天津体育学院学报,2022,37(3):249-256,263 doi: 10.13297/j.cnki.issn1005-0000.2022.03.001 [25] 季浏.坚持“三个导向”的义务教育体育与健康课程标准(2022年版)解析[J]. 体育学刊,2022,29(3):1-7 [26] 中国儿童青少年身体活动指南制作工作组,张云婷,马生霞,等.中国儿童青少年身体活动指南[J]. 中国循证儿科杂志,2017,12(6):401-409 doi: 10.3969/j.issn.1673-5501.2017.06.001 [27] BUTTE N F,WATSON K B,RIDLEY K,et al. A youth compendium of physical activities:Activity codes and metabolic intensities[J]. Medicine and Science in Sports and Exercise,2018,50(2):246-256 doi: 10.1249/MSS.0000000000001430

[28] WATKINS A M,CHEEK D J,HARVEY A E,et al. Heat acclimation and HSP-72 expression in exercising humans[J]. International Journal of Sports Medicine,2008,29(4):269-276 doi: 10.1055/s-2007-965331

[29] ROWELL L B,BLACKMON J R,MARTIN R H,et al. Hepatic clearance of indocyanine green in man under thermal and exercise stresses[J]. Journal of Applied Physiology,1965,20(3):384-394 doi: 10.1152/jappl.1965.20.3.384

[30] 崔小珠,王晨,郑樊慧,等.热应激对耐力自行车运动员运动能力及血浆压力激素的影响[J]. 中国运动医学杂志,2015,34(12):1192-1196 doi: 10.16038/j.1000-6710.2015.12.012 [31] HOUSSEIN M,LOPES P,FAGNONI B,et al. Hydration:The New FIFA World Cup's challenge for referee decision making?[J]. Journal of Athletic Training,2016,51(3):264-266 doi: 10.4085/1062-6050-51.3.04

[32] DEMARTINI J K,CASA D J,BELVAL L N,et al. Environmental conditions and the occurrence of exertional heat illnesses and exertional heat stroke at the Falmouth Road Race[J]. Journal of Athletic Training,2014,49(4):478-485 doi: 10.4085/1062-6050-49.3.26

[33] 张丽军,孙有平.走向主动健康:后疫情时代运动健康教育与大数据融合发展研究[J]. 成都体育学院学报,2022,48(3):47-52 doi: 10.15942/j.jcsu.2022.03.008 [34] 董翠香,樊三明,朱春山,等.从认识到实践:高校体育教师课程思政教学问题聚焦与消解策略[J]. 武汉体育学院学报,2022,56(5):5-12,38 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2022.05.001 [35] 赵富学,焦家阳,赵鹏.“立德树人”视域下体育课程思政建设的学理要义与践行向度研究[J]. 北京体育大学学报,2021,44(3):72-81 doi: 10.19582/j.cnki.11-3785/g8.2021.03.007 -

期刊类型引用(3)

1. 陈景耀. 新课标背景下体育教师教学行为优化策略. 亚太教育. 2024(03): 44-46 .  百度学术

百度学术

2. 刘汉清,刘劲松,王宇凡,黄秀秀,刘洋. 基于文本挖掘的2022版与2011版《义务教育体育与健康课程标准》比较分析. 安徽体育科技. 2024(06): 96-102 .  百度学术

百度学术

3. 刘源,陈翀,王海涛. 高校体育专业混合式教学的特征、问题与改进策略. 德州学院学报. 2023(02): 79-83 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(4)

下载:

下载: