Compositional Isochronous Substitution Effect of 24-Hour Movement Behaviors on Fundamental Movement Skills of Preschool Children

-

摘要:目的

应用成分数据分析方法研究幼儿24 h活动行为(24-hour Movement Behavior)与基本动作技能(Fundamental Movement Skills,FMS)之间的关联,以及各活动行为间等时替代后幼儿FMS的预期变化。

方法采用ActiGraph wGT3-BT加速度计测量323名3~6岁幼儿(男童181名,女童142名)的身体活动(Physical Activity,PA)、静态行为(Sedentary Behaviour,SB)数据,采用美国大肌肉动作发展测试第3版工具(Test of Gross Motor Development,TGMD-3)测量FMS,睡眠时间由父母报告,成分数据的描述性统计分析、多元线性模型和等时替代均采用R软件完成。

结果①幼儿24 h活动时间分布与动作发展关联紧密,中高强度身体活动(Moderate-to-Vigorous Physical Activity,MVPA)在成分之间分布相对稳定,与低强度身体活动(Light Physical Activity,LPA)转换的可能性更大;②幼儿MVPA对移动技能和总动作技能(Total Motor Skill, Total MS)的影响最大,MVPA等时替代其他行为均具有积极效益,其中替换LPA效果最为明显,其他行为等时替代MVPA预示着更低的动作能力,而且预测具有不对称性。

结论虽然MVPA对幼儿动作发展影响最大,但更需要从整体视角平衡24 h活动行为对动作发展的影响;在幼儿园、家庭和社区环境中,强调将幼儿的LPA转换为MVPA,以更好地促进其FMS发展。

Abstract:ObjectiveTo study the association between 24-hour movement behaviors (24 h MB) and fundamental movement skills (FMS) in preschool children using compositional data analysis, and the expected changes in preschool children's FMS after isochronous substitution between movement behaviors.

MethodsThe ActiGraph wGT3-BT accelerometer was used to measure the data of physical activity (PA) and sedentary behavior (SB) of 323 children aged 3-6 years (181 boys and 142 girls); FMS was measured by Test of Gross Motor Development (TGMD-3), and sleep time was reported by parents. The descriptive statistical analysis, multivariate linear model and isochronous substitution of compositional data were all completed by R software.

Results① The time distribution of preschool children's 24 h MB was closely related to their motor development. The time spent on MVPA was the most stable, and the probability of conversion to light physical activity (LPA) time was the highest; ② Preschool children's MVPA had the greatest influence on locomotor and total motor skill (Total MS), MVPA isochronous substitution for other behaviors had positive benefits, among which the effect of replacing LPA was the most obvious. Replacing MVPA in other behaviors indicated lower motor skill, and the prediction was asymmetrical.

ConclusionAlthough MVPA had the greatest influence on preschool children's motor skill development, it is needed to consider the impact of 24 h MB on motor skill development from an overall perspective. In early education, it is important for kindergarten, families and communities to reallocate preschool children's LPA to MVPA in order to obtain better development of FMS.

-

基本动作技能(Fundamental Movement Skills,FMS)是指人体非自然发生的基础运动学习模式,它是进行复杂身体活动和体育运动的基础[1-2],主要包括移动技能和操控技能(也称球类技能)。幼儿阶段是基本动作技能发展的敏感期,对个体的认知、学习、情绪和社会行为等具有重要影响[3],该时期基本动作技能掌握程度是儿童青少年时期甚至终身保持高水平身体活动的基石[4]。我国颁布的《3~6岁儿童学习与发展指南》将基本动作技能发展作为健康成长的重要指标。然而,随着我国科技和城镇化水平的快速提升,人们的生活方式发生了巨变,幼儿参与追逐、跑跳、投射等身体活动机会锐减,基本动作技能发展迟缓现象持续增加[5]。身体活动(Physical Activity,PA)、静态行为(Sedentary Behaviour,SB)和睡眠(Sleep Period,SP)是影响幼儿基本动作技能形成的3个重要因素,以往的研究主要集中在PA对基本动作技能的影响[6]。然而,PA、SB和SP是一天24 h内相互依赖的行为连续体,当个体花费在一种行为的时间减少时,另外一种或多种行为必然会补偿性增加。因此,有学者建议研究应该综合考虑PA、SB、SP 3种行为对健康促进的共同作用[7-9]。24 h活动行为(24-hour Movement Behavior)概念是学者们基于以上背景于2016年提出的。此后,加拿大等多个国家和世界卫生组织相继颁布各类人群的24 h活动行为指南。

24 h活动行为在时间使用上具有“定和限制”的特性,该数据又称为成分数据。采用传统的回归分析处理成分数据会出现多重共线性问题[10],故单独研究某一特定行为对基本动作技能的影响可能会因为“定和限制”而导致研究结果失真[10-11]。英国学者Chastin等[10]和澳大利亚学者Dumuid等[12-13]、Pedisic等[11]从其他学科引入并完善成分数据在体育学科中的应用,通过对数转换克服了成分数据的定和约束,考察24 h内不同行为的时间分配变化和替换的“点对点”身心健康效益。相对于传统的等时替代方法[14],这种新方法被称为成分等时替代。目前,国外学者已开始探索幼儿24 h活动行为与健康的关系。基本动作技能作为身体发育的重要组成部分,就目前掌握的文献来看,只有3篇文献[15-17]采用了成分数据方法研究幼儿24 h活动行为间等时替代和基本动作技能的关系,而且他们的研究结果并不一致,既有研究[15]发现中高强度身体活动(Moderate-to-Vigorous Physical Activity,MVPA)等时替代其他行为对基本动作技能的影响最大,也有研究[16]得出低强度身体活动(Light Physical Activity,LPA)对基本动作技能影响最大的结论。国内关于成分等时替代在运动与健康促进领域的研究[18-20]更多停留在介绍和理论阶段,实证研究相对较少,仅有2项研究[21-22]运用该方法探索幼儿24 h活动行为与体质、心理健康指标的关系,另有1篇[23]涉及学龄儿童群体。鲜有学者关注24 h活动中LPA、MVPA、SB、SP不同行为间等时替代对幼儿基本动作技能的影响。

总体而言,随着社会经济的快速发展,幼儿的身体活动不足,屏幕时间增多,基本动作技能发展呈下降趋势。国内外研究主要从MVPA或屏幕时间等单一视角研究如何提高幼儿基本动作技能,整合PA、SB、SP的研究较少。24 h活动行为作为一个整体性的概念,包含的活动要素较多且存在“定和”和“相互依赖”的特性,需采用成分数据这种特定的方法消除“定和”限制和时间使用的约束性。目前我国运动与健康促进领域中的成分等时替代方法尚处于理论介绍阶段,还未应用到幼儿基本动作技能研究领域,24 h活动行为与幼儿基本动作技能的关系也尚未明确,需进一步深入研究。因此,本文采用整体视角和成分等时替代分析方法探索幼儿24 h活动行为与基本动作技能的关系,为提高我国幼儿基本动作技能提供理论支撑和实践指导。具体包括以下3个问题:一是幼儿24 h活动行为时间相对分布状况及性别差异;二是调整24 h活动行为整体和单个活动行为时间后,SB、SP、LPA 、MVPA与基本动作技能之间的关系;三是24 h活动行为间等时替代后幼儿基本动作技能的预期变化。

1. 研究对象与方法

1.1 研究对象

采用方便抽样的方法,从湖南省衡阳市城区抽取5个幼儿园,先进行宣讲和预测试,预测试后排除配合程度低的样本,然后按照《国民体质测定标准手册》的幼儿年龄分层方式,分别从3.0岁、3.5岁、4.0岁、4.5岁、5.0岁、5.5岁、6.0岁7个年龄阶段中抽取350名幼儿参与正式研究。在测试过程中幼儿园主班教师、研究助理、家长多形式监督提醒幼儿仪器佩戴。收集数据后,剔除加速度计缺失样本,基本动作技能和睡眠时间数据缺失样本采用后期补测和重新调查确认的形式进行补充,最后实际有效参与研究的幼儿样本为323人。被试基本情况见表1。

表 1 被试基本情况Table 1. List of basic conditions of the participants年龄/岁 性别 合计/名 男/名 女/名 3.0 16 12 28 3.5 12 13 25 4.0 19 15 34 4.5 37 36 73 5.0 45 35 80 5.5 23 16 39 6.0 29 15 44 合计 181 142 323 1.2 研究设计

采用横断面研究设计,数据收集和测试工作于2021年3—5月进行,衡阳师范学院研究伦理委员会审批了该项研究(审批号:2020001),所有参加测试对象的父母均签订了知情同意书并同意参加本测试。幼儿的24 h活动行为数据由加速度计客观测量和父母主观报告睡眠时间合成。幼儿的人体测量数据(身高和体质量)由幼儿园园医测量并提供,基本动作技能由经过专业培训的项目人员(体育教师和体育专业学生)测量和录像后进行评估,幼儿园管理部门提供幼儿的社会人口数据,包括年龄、性别、出生日期、父母受教育程度、家庭收入、职业情况等。

1.3 研究方法

1.3.1 身体活动和静态行为测试

使用ActiGraph wGT3-BT加速度计对幼儿SB、LPA、MPA、高强度身体活动(Vigorous Physical Activity,VPA)进行客观测量,在此基础上计算MVPA(MVPA= MPA+ VPA),该仪器已经被国内外学者证明是测量幼儿活动行为的有效仪器。家长和幼儿园教师在测试前被告知正确使用加速度计的方法,包括佩戴方式和佩戴时间。参加测试的幼儿被要求连续7 d在右侧髋部佩戴加速度计,每天起床后父母帮忙佩戴,游泳、洗澡和晚上睡觉时取下仪器,佩戴时间包括5个工作日和2个周末日。采用Actilife(6.13.3)软件进行设备的初始化和数据的导出与分析,具体的参数设置如表2所示。

表 2 ActiGraph wGT3X-BT 身体活动测量参数设置Table 2. Physical activity measurement parameter settings list of ActiGraph wGT3X-BT序号 参数内容 参数设置 1 测试仪器 ActiGraph wGT3X-BT 2 采样间隔 15 s 3 未佩戴定义 Choi算法(2011) 4 每天佩戴时长当天数据有效 ≥480 min 5 至少几天有效数据纳入统计分析 至少3 d(2个工作日+1个周末日) 6 不同强度界值标准(Counts per minute,CPM) Butte(2014) SB 0~239 LPA 240~2119 MPA 2120~4449 VPA 4450及以上 1.3.2 睡眠时间调查

幼儿的睡眠时间根据《0~5岁儿童睡眠卫生指南》编制问卷由父母报告,这一方法已经通过睡眠记录和幼儿客观活动图的评估得到验证[24]。父母被要求回忆他们孩子的总平均睡眠时间如下:“在工作日,您的孩子晚上通常几点睡觉?几点起床?”和“在周末,您的孩子晚上通常几点睡觉?几点起床?”以及“在工作日,您的孩子白天睡眠的总时间?”和“在周末,您的孩子白天睡眠的总时间?”总睡眠时间的计算如下:(工作日晚上睡眠×5+周末晚上睡眠×2)/7+(工作日白天睡眠×5+周末白天睡眠×2)/7。数据收集后,如发现异常,研究人员与家长进行沟通与确认。

1.3.3 基本动作技能测试

基本动作技能测试采用美国大肌肉动作发展测试第3版(Test of Gross Motor Development,TGMD-3)进行测量,TGMD-3已经在我国得到应用,适合于中国幼儿[25-26]。幼儿基本动作技能主要包括6种移动技能和7种球类技能,其中,移动技能为46分,球类技能为54分,基本动作技能满分为100分[27],基本动作技能在本文中也被称为总动作技能(Total Motor Skill, Total MS),以区分2个子运动技能。测试在幼儿园内进行,经过培训后的测试人员先进行示范,幼儿练习后进行两次正式测试并录像。研究者根据3~5个标准对每个动作进行评分,随机抽取部分视频间隔1周进行2次评估,移动技能评分的组内相关系数(ICC)为0.92,球类技能为0.95。

1.3.4 数据处理

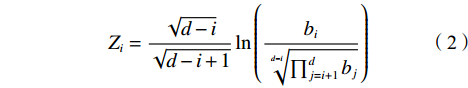

参照Chastin等[10]、Pedišić等[11]、Dumuid等[12-13]的24 h活动成分分析指南,运用R统计软件4.1.1版本中的Compositions包,结合相关语言代码按下列步骤进行数据分析。首先,对所收集的成分数据进行描述性统计分析,包括计算相关变量的算术平均值、计算成分数据的变异矩阵来描述数据的离散程度、画4种活动行为时间的三元图以及统计幼儿24 h活动行为的性别差异。其次,建立成分数据多元线性回归模型,采用等距对数比率(Isometric log-ratio, ilr)的方法将消除成分数据的变量之间的多重线性相关,在控制性别和年龄等混杂因素的前提下,建立多元线性回归模型预测基本动作技能和24 h活动行为之间的关系。具体的多元线性回归模型为

$$ \mathrm{E}\left(Y|Z\right)={\beta }_{0}+{{\beta }_{1}Z}_{1}+{{\beta }_{2}Z}_{2}+{\beta }_{3}{Z}_{3}+\cdots +{\beta }_{d}{Z}_{d-1}+\mathrm{性}\mathrm{别}+\mathrm{年}\mathrm{龄} $$ (1) 其中

$$ {Z_i} = \frac{{\sqrt {d - i} }}{{\sqrt {d - i + 1} }}\ln \left( {\frac{{{b_i}}}{{\sqrt[{\mathop {\mathop {}\limits^{} }\limits^{d - i} }]{{\mathop \prod \nolimits_{j = i + 1}^d {b_j}}}}}} \right) $$ (2) d 为成分数据中成分的数量,

$ i=\mathrm{1,2},3,\cdots ,d-1 $ ,$ {Z}_{i} $ 为ilr变换变量,$ {b}_{i} $ 为对应的成分数据,Y为因变量。最后,在建立成分数据的多元线性回归模型的基础上建立等时替代模型,探讨将花费在一种行为上的时间替换为另一种行为对基本动作技能(移动技能、球类技能、总动作技能)的影响。目前,幼儿周中每天在幼儿园度过约9 h的时间。身体活动指南建议幼儿在儿童保育环境中每小时至少进行15 min的身体活动[28],而且,既往研究结果显示,15 min活动行为的变化可对健康指标产生显著影响[29-30],动作发展作为我国幼儿园5个领域之健康领域中的重要指标,基本动作技能对健康的促进作用已经得到政府和学界的高度重视[31]。因此,本文应用成分等时替代方法探究24 h活动行为间15 min的重新分配对基本动作技能的影响,并根据MVPA算术平均值的时长,以5 min为增量[23],绘制24 h活动行为间两两等时替代对幼儿基本动作技能的预期变化趋势图,探索在整个时间再分配过程中基本动作技能的估计值变化。所有分析的统计学意义水平均设置为P<0.05。2. 研究结果与分析

2.1 描述性统计

基本动作技能测试结果显示,幼儿基本动作技能得分均值为56.0±13.1,其中,移动技能的平均得分为29.8±7.3,球类技能的平均得分为26.2±8.2。采用算术和成分几何均值描述SB、LPA、MVPA、SP 4种行为的时间占比。从表3中可以看出本研究幼儿日均SB、LPA、MVPA、SP 4种行为的时间分别为512.8 min、210.1 min、48.7 min、668.4 min,其占每天24 h的比例分别是35.6%、14.6%、3.4%、46.4%,将SB、LPA、MVPA、SP进行等距对数比转换后发现,成分几何均值比与算术均值比不存在明显差异。

表 3 相关变量描述性统计分析结果Table 3. Descriptive statistical analysis of related variables类别 SB LPA MVPA SP 算术均值/min 512.8 210.1 48.7 668.4 算术均值标准差/min 47.8 30.8 15.2 50.0 算术均值百分比/% 35.6 14.6 3.4 46.4 成分几何均值 0.357 0.145 0.032 0.466 成分几何均值百分比/% 35.7 14.5 3.2 46.6 从24 h活动行为的成对对数比方差的变异矩阵可知,矩阵中与接近于0的2种行为上所花费的时间成高度比例,表4中log(SB/SP)的方差为0.023,为最低对数比,说明这2种行为之间的(比例)关系最为接近或者说这2种行为相互依赖,因此,幼儿在这2种行为的时间上最有可能发生转换。表4中最高对数比方差都与MVPA有关,这表明幼儿阶段花在MVPA上的时间与其他行为之间的相互依赖性最小,最为稳定,对比MVPA与其他3种行为之间的方差,可以发现log(MVPA/LPA)的方差最小,意味着如果幼儿花费在MVPA上的时间发生变化,其最有可能与LPA之间发生转换。

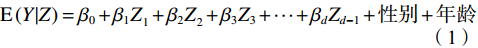

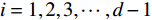

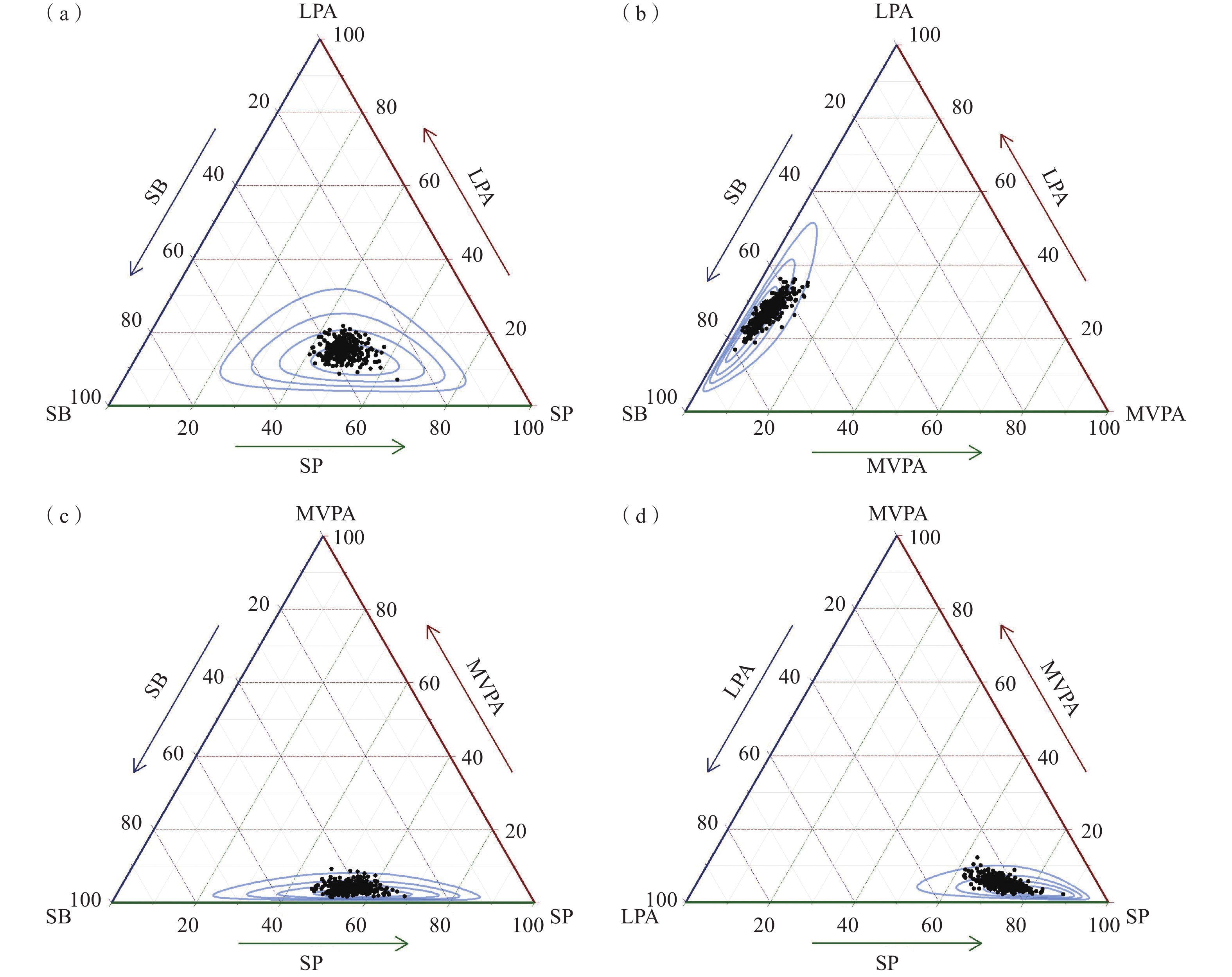

表 4 成分数据的变异矩阵Table 4. Variation matrix of composition data类别 SB LPA MVPA SP SB 0 0.041 0.124 0.023 LPA 0.041 0 0.069 0.039 MVPA 0.124 0.069 0 0.117 SP 0.023 0.039 0.117 0 因成分数据存在定和约束,选用三元图描述数据之间的分布关系,图1展示了幼儿24 h活动行为要素SP、SB、LPA、MVPA的时间构成,它以三元图矩阵的形式一次表示3种行为。图1中实线是等密度曲线,反映出成分数据中各成分数据的离散程度,等密度曲线越密集表示离散程度越低,反之越大。

2.2 幼儿24 h活动行为的性别差异

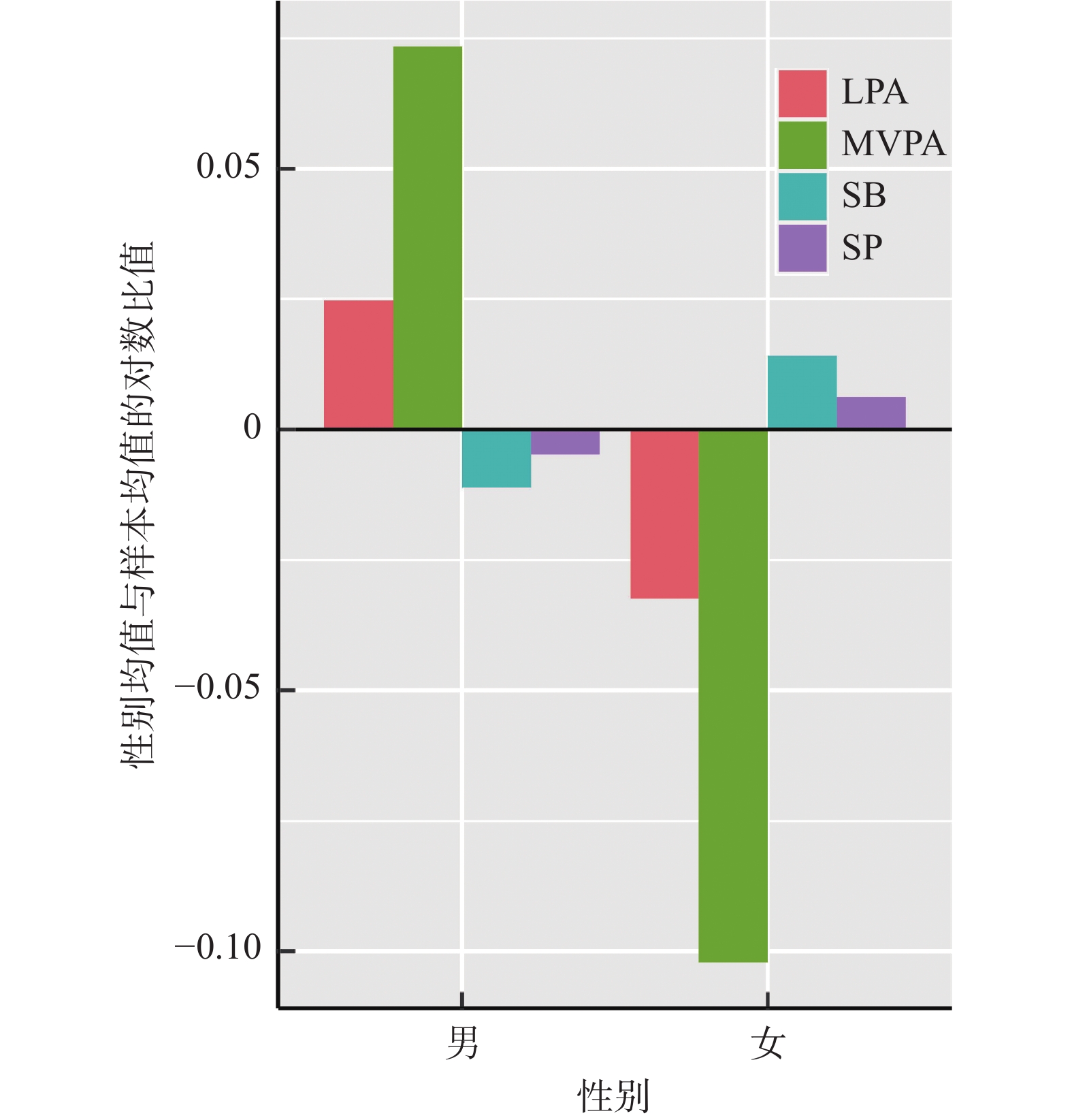

经独立样本t检验后发现,SB(t=−2.436,P<0.05)、LPA(t=3.513,P<0.01)、MVPA(t=5.145,P<0.001)3个变量存在显著性别差异,而SP不存在性别差异(t=−1.308,P>0.05)。Chastin等[10]认为性别成分均值比较的几何条形图比普通条形图更能反映出性别之间的差异情况。由图2可知,女童的MVPA与LPA均值低于整体的MVPA与LPA均值,男童的MVPA与LPA均值高于整体的MVPA与LPA均值,而且可看出男童和女童间的MVPA差别最大,男童比女童活跃,SB更少,男童和女童的24 h活动行为模式截然不同。

2.3 幼儿24 h活动时间分布与基本动作技能的关联

调整性别和年龄后,以ilr转换后的24 h活动行为(MVPA、LPA、SB、SP)为自变量,分别以移动技能、球类技能、总动作技能为因变量,估计24 h活动时间分布与移动技能、球类技能以及总动作技能之间的关系。从成分回归模型结果(表5)可以看出,24 h活动行为整体与幼儿的移动技能、球类技能以及总动作技能显著相关,分别解释移动技能、球类技能和总体动作技能的24%、29%、35%。幼儿的MVPA时间占比与移动技能(

$ \;{\beta }_{1}^{\left(4\right)} $ =5.78,P<0.01)、总动作技能($ \;{\beta }_{1}^{\left(4\right)} $ =7.23,P=0.01)呈显著性正相关,即随着MVPA时间的不断增加(LPA、SB、SP时间的相对减少),幼儿的移动技能和总动作技能的得分会得到较大提升。幼儿的SB($ \;{\beta }_{1}^{\left(1\right)} $ =9.18,P=0.01)时间占比与球类技能呈显著正相关,意味着随着幼儿SB时间的不断增加(MVPA、LPA、SP时间的相对减少),幼儿的球类技能得分会得到较大提升。幼儿的SP时间占比与球类技能($ \;{\beta }_{1}^{\left(2\right)} $ =−12.64,P=0.01)、总动作技能($ \;{\beta }_{1}^{\left(2\right)} $ =−14.52,P=0.05)呈显著负相关,即随着幼儿SP时间的不断增加(MVPA、LPA、SB时间的相对减少),球类技能和总动作技能得分不断降低。表 5 24 h活动行为与基本动作技能的成分线性回归结果Table 5. Linear regression analysis with compositional between 24-hour movement behavior and fundamental movement skill类别 SB SP LPA MVPA 模型 $ \;{\beta }_{1}^{\left(1\right)} $ 95% CI P $ \;{\beta }_{1}^{\left(2\right)} $ 95% CI P $ \;{\beta }_{1}^{\left(3\right)} $ 95% CI P $ \;{\beta }_{1}^{\left(4\right)} $ 95% CI P P

(R2)移动

技能0.79 [−6.56,

8.14]0.83 −1.63 [−10.36,

7.09]0.71 −6.09 [−12.43,

0.25]0.06 5.78 [2.43,

9.12]<0.01 <0.001(0.24) 球类

技能9.18 [1.10,

17.26]0.02 −12.64 [−22.23,

−3.06]0.01 0.11 [−6.86,

7.08]0.97 1.67 [−2.00,

5.34]0.37 <0.001(0.29) 总动作

技能9.99 [−2.24,

22.22]0.11 −14.52 [−29.05,

−0.01]0.05 −5.58 [−16.13,

4.98]0.29 7.23 [1.67,

12.79]0.01 <0.001(0.35) 注:所有结果都根据年龄和性别进行了调整,粗体字体表示具有统计学显著性意义。 2.4 幼儿24 h活动行为间等时替代后基本动作技能的预期变化

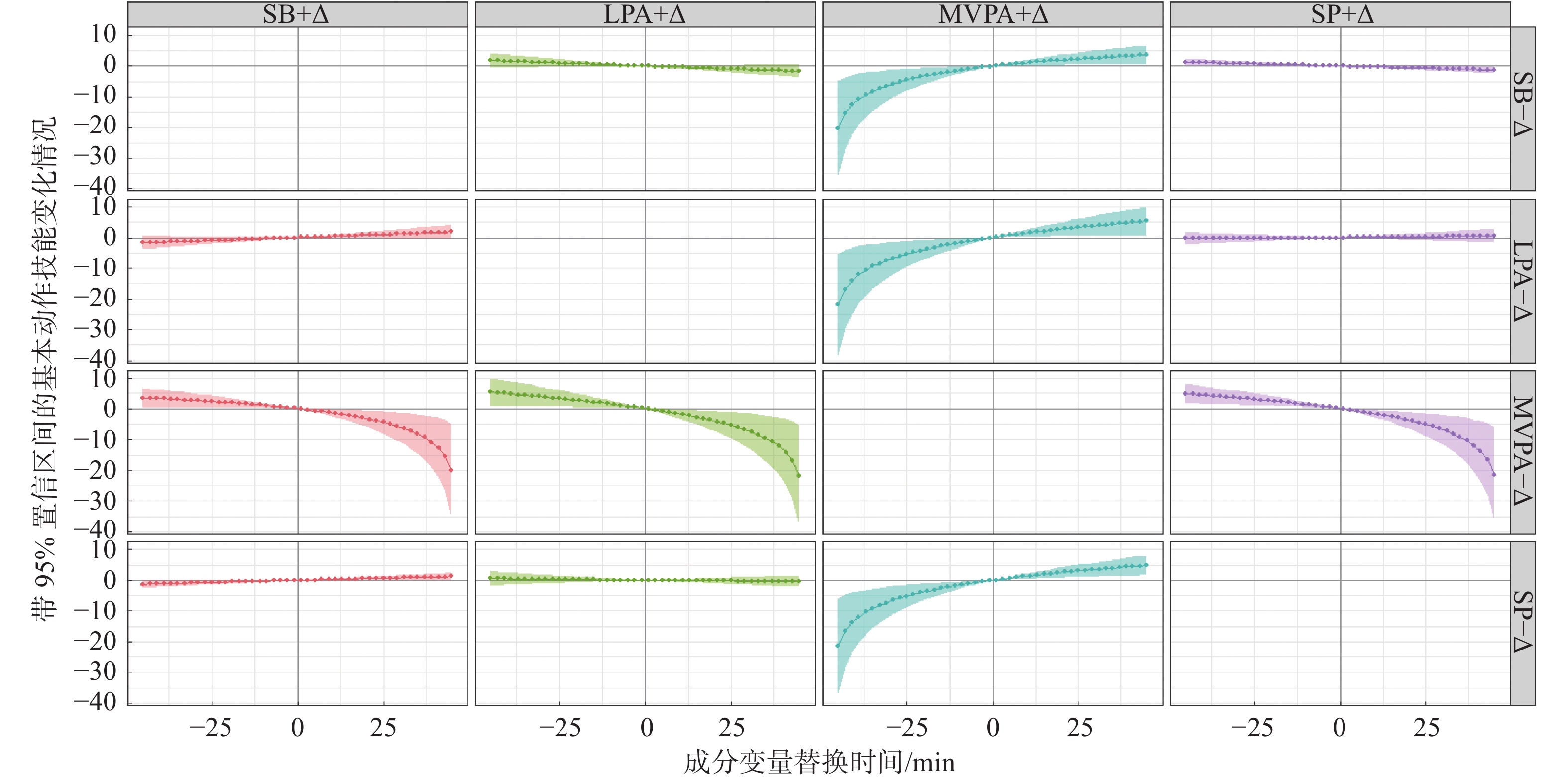

根据95%的置信区间看,以15 min为重新分配时间(表6),MVPA时间替代SB、LPA、SP,幼儿总动作技能都得到了显著提升,提升幅度分别为1.53、2.11、1.95个单位,其中替换LPA效果最明显:当MVPA被SB、LPA、SP替换时,幼儿总动作技能会显著减少2.22、2.77、2.64个单位;对于移动技能而言,15 min的SB、LPA、SP时间被MVPA时间替代时也得到了显著提升,提升幅度分别为1.31、1.74、1.38个单位;当MVPA被SB、LPA、SP替换时,幼儿移动技能会显著减少1.84、2.24、1.91个单位;当幼儿的15 min SP时间被SB时间替代时,其球类技能可以提升0.42个单位,反之幼儿的球类技能得分则下降0.42个单位。

表 6 24 h活动行为间15 min等时替代与基本动作技能预测值变化Table 6. Estimated difference in fundamental movement skills for 15-minute isochronous substitution between 24-hour movement behaviors替代行为 被替代行为 移动技能(95% CI) 球类技能(95% CI) 总动作技能(95% CI) SB LPA 0.42(−0.03,0.88) 0.15(−0.35,0.64) 0.57(−0.18,1.32) SB MVPA −1.84* (−2.92,−0.76) −0.38(−1.57,0.80) −2.22* (−4.02,−0.43) SB SP 0.07(−0.17,0.30) 0.35* (0.09,0.61) 0.42* (0.02,0.81) LPA SB −0.40(−0.83,003) −0.15(−0.63,0.32) −0.55(−1.27,0.16) LPA MVPA −2.24* (−3.59,−0.90) −0.53(−2.00,0.94) −2.77* (−5.00,−054) LPA SP −0.33(−0.73,0.07) 0.80(−0.24,0.64) −0.13(−0.80,0.54) MVPA SB 1.31* (0.53,2.09) 0.22(−0.63,1.07) 1.53* (0.24,2.82) MVPA LPA 1.74* (0.67,2.80) 0.37(−0.79,1.54) 2.11* (0.34,3.88) MVPA SP 1.38* (0.59,2.17) 0.57(−0.29,1.44) 1.95* (0.64,3.27) SP SB −0.07(−0.31,0.17) −0.35* (−0.61,−0.09) −0.42* (−0.81,−0.02) SP LPA 0.36(−0.07,0.78) −0.20(−0.67,0.27) 0.16(−0.55,0.87) SP MVPA −1.91* (−3.00,−0.82) −0.73(−1.92,0.47) −2.64* (−4.45,−0.82) 注:*表示P<0.05。 鉴于研究数据的MVPA算术均值为48.7 min,故本文以24 h单个活动行为的−45 min~45 min为区间,5 min为增量,绘制两两行为间等时替代对基本动作技能影响的变化趋势图(图3)。综合图3和具体的等时替代效益值看,随着MVPA等时替代SB、LPA、SP 时间的增加,幼儿的基本动作技能随之得到提高,当替换时间为5 min时,幼儿的总动作技能分别提升了0.56、0.76、0.71个单位,当替换时间从10 min再增加到45 min时,幼儿的总动作技能分别提升了0.50~0.26、0.69~0.50、0.64~0.43个单位,增加幅度逐渐变缓;但随着SB、LPA、SP等时替代MVPA时长的增加,幼儿的基本动作技能得分会显著下降,当替换时间为5 min时,幼儿的总动作技能减少了0.64、0.82、0.77个单位,当替换时间从10 min再增加到45 min时,幼儿的总动作技能分别减少了0.73~8.54、0.92~8.7、0.87~8.69个单位,减少速度逐渐加快,且MVPA被替代导致的下降幅度明显高于MVPA等时替代其他行为时的上升水平。值得注意的是,SB等时替代SP后,幼儿的基本动作技能(主要体现在球类技能上)也随之得到了较小幅度的提升,并且与SP等时替代SB导致的基本动作技能下降幅度保持一致。

3. 讨 论

本文的主要目的是探究幼儿24 h活动行为时间构成与基本动作技能之间的关联,以及行为连续体间等时替代后幼儿基本动作技能的理论变化。研究结果表明,当幼儿24 h活动行为看成一个整体成分时,MVPA在成分之间分布相对稳定,男女幼儿活动行为模式各异,24 h活动行为时间分布分别解释移动技能、球类技能和总体动作技能变化的24%、29%、35%,行为连续体间等时替代后发现,MVPA对基本动作技能有最大的理论影响。结合主要研究结果本文从以下三方面展开讨论。

3.1 幼儿24 h活动时间分布

本研究结果显示,幼儿平均每天MVPA时间为48.7 min,LPA为210.1 min,SB为512.8 min,SP为668.4 min,研究结果与巴西幼儿基本相似[15]。幼儿MVPA时间低于世界卫生组织推荐的60 min标准,SB时间在24 h中占比达35.6%,与我国传统文化强调“少动多静”和社会经济快速发展导致的静态生活方式流行基本吻合。以往大量的研究强调PA或某个特定行为对人类健康的影响,忽视了行为之间相互关联、相互影响的定和特性[10,32]。本研究的MVPA、LPA、SB、SP的三元图(图1)和变异矩阵(表4)表明,这4种行为间存在相互依赖和转换的可能。在所有活动要素中,MVPA在24 h活动行为之间依赖性最小,最为稳定,如果发生变化,最有可能与LPA发生转换。这可能是由于幼儿的MVPA时间主要来源于幼儿园内较为固定的活动课程和闲暇时间嬉戏玩闹,不易被其他活动行为替换。在现有的社会教育环境下,LPA与MVPA转换的可操作性更强,可能是增加幼儿身体活动水平的最佳路径[21]。从活动行为之间的对数比看,SP与SB相互转换的概率最大,这一方面与我国部分家庭比较重视幼儿的健康生活方式有关,许多家长可能会通过减少类似于屏幕时间等静态行为增加睡眠时间,而另一方面,我国部分家庭注重幼儿的智力发育,通过减少睡眠时间增加学习行为等静态时间。从男女性别的角度看,男童和女童的24 h活动行为模式截然不同,男童比女童更活跃,静态行为更少,研究发现与全明辉等[33]、常振亚等[34]的研究结果一致。这可能与家庭、社会和环境因素有关,在幼儿时期,男童可能更喜欢团队运动和户外游戏,而女童倾向于选择室内的舞蹈和律动活动[35]。

3.2 幼儿24 h活动时间分布与基本动作技能的关系

研究运用ilr的方式探索幼儿MVPA、LPA、SB、SP行为的时间分布与基本动作技能的关系。结果显示,MVPA时间占比与幼儿的移动技能和总动作技能呈显著性正相关,这一结果与Kuzik等[36]最近一项采用成分分析方法研究活动行为与基本动作技能之间关系的结果基本一致,Jones等[37]和Xin等[6]的综述结果也证实了MVPA对基本动作技能的重要作用。幼儿的SB(

$ \;{\beta }_{1}^{\left(1\right)} $ =9.18,P=0.01)时间占比与球类技能呈显著正相关,SB对球类技能的正向影响可能与我们提倡“减少SB、增加PA”的理念有冲突,这是因为不同类型SB对基本动作技能的影响不同。现有研究已表明,幼儿的拼写、拼图、积木、绘画、手工等精细活动发展类SB与球类技能在早期发展轨迹具有一些相似之处,它们均涉及心因操作技能、神经系统和肌肉力量之间的复杂交互作用,而且,本文调查的幼儿园以这种精细活动发展静态类课程为主,由此可能导致SB对幼儿的球类技能有积极作用[38]。Martins等[17]在2021年研究中也得到了同样的结果,他认为不同类型的SB对基本动作技能亚类的具体影响还需进一步探索。本文采用右髋部佩戴加速度计测量的SB不能有效区分具体类型,这可能是导致SB与动作发展关系模糊的重要原因。此外,研究结果还显示,幼儿的SP时间占比与球类技能、总动作技能呈显著负相关,看起来有悖于常识,因为通常认为幼儿充足的睡眠对大脑信息的获取和保持起着至关重要的作用,睡眠不足可能会对动作发展产生负面影响[39],但实际造成矛盾的原因可能与本文幼儿样本SP时间采用父母自我报告形式有关:一是研究形成的睡眠时间数据可能不准确,而且幼儿的睡眠质量也未能监测;二是按照世界卫生组织的幼儿推荐睡眠时间,本文样本的睡眠达标率高达90%[35],幼儿的SP时间差异并不大,过多的SP时间可能会导致精细活动发展类SB时间和MVPA的减少。因而,SB、SP对幼儿动作发展的真正影响可能被遮蔽,需要审慎对待。

3.3 幼儿24 h行为间等时替代对基本动作技能的影响

本文24 h行为间15 min等时替代研究结果显示,幼儿MVPA对提高基本动作技能有最大的理论影响。幼儿MVPA15 min等时替换其他行为后,移动技能和总动作技能均显著改善,其中替换LPA效果最明显。研究结果与以往的多数研究动作发展的文献结果相一致,移动技能通常比球类技能发展的更早[40],幼儿时期的身体活动以移动技能为主[41-42]。但Mota等[15]的研究得出MVPA等时替代LPA对总动作技能和球类技能有积极影响,这可能与球类技能在巴西开展得较早、较好有关。我国幼儿阶段开展的球类项目并不普遍,幼儿园可以通过增加体能课中的球类项目内容,家长在课余时间引导幼儿参与球类活动来改善这一现象。此外,MVPA替代SB也有积极效益,可以通过减少屏幕前观看类SB时间实现MVPA时间的增加。MVPA替代SP的积极效益在现实状况下可能难以实现,幼儿正处于生长发育的关键时期,通过减少SP时间实现MVPA时间的增加并不可取。因此,研究人员和实践者的重点可能是通过重新分配更多的时间到MVPA上以此取代LPA。在幼儿园内通过优化课程结构,提高活动课程、课间休息和户外游戏时的活动强度,实现MVPA与LPA之间的转换。放学后,家长可适当减少幼儿的屏幕前观看类SB时间,增加户外活动和游戏时间,培养幼儿的运动兴趣和爱好。

其他行为等时替代MVPA对基本动作技能的负面影响最大。当其他行为等时替代MVPA时,幼儿的移动技能和总体动作技能都出现了显著的下降,而且下降的幅度远远超过提升的幅度。如15 min MVPA等时替换LPA,总动作技能提升2.11个单位,反之,当15 min LPA等时替换MVPA时,则总动作能力下降2.77个单位,延长等时替换时间后,它们的不对称性则更明显(图3)。这种不对称性与成分数据的各个成分比例不同有关,如15 min的MVPA占60 min MVPA推荐量的25%,而15 min LPA仅占全天LPA总时间的7.14%。两者占比的巨大差异可能是造成不对称的原因。因此,需要警惕幼儿MVPA不足对动作发展的负面影响。建议家长和教育工作者积极利用各种环境和运动实践机会,创设和营造跑、跳、投等各种体现移动技能和球类技能的MVPA情境,让幼儿在游戏的环境中发展基本动作技能。

值得注意的是,本文研究结果显示,幼儿SB等时替代SP对球类技能也有较好的理论影响,研究结果与Mota等[15]的研究相一致。然而,正如前面所述,幼儿测量的SB时间存在多种类型的可能,SP的真实时间和睡眠质量也还有待于进一步明确,SB和SP之间的实际替代效益需要谨慎对待。因此,后期研究应区分不同类型的SB时间,测量SB时可采用客观和主观相结合的形式,SP的测量也尽量克服各种困难[43],采用客观测量形式,明确不同类型SB和SP之间的等时替换对幼儿动作发展的影响,以更好地服务于学前教育实践。

4. 研究局限

本文虽然采用成分数据方法分析了幼儿24 h活动行为与动作技能发展的关联,克服了成分数据的定和限制,超越过往单独强调MVPA的范畴,但它本质上仍属于横断面研究,24 h活动行为促进幼儿动作发展的最佳时间分布仍有赖于更多纵向和实验研究。此外,分析时仅控制年龄、性别因素,家庭社会经济地位指数等影响幼儿动作发展的因素未被控制。而且,幼儿睡眠时间是采用父母主观报告形式,ActiGraph wGT3-BT加速度计测量SB时不能区分具体静态行为类型(如屏幕时间和非屏幕时间)。未来可进一步甄别SB类型,为研制我国幼儿24 h活动指南提供准确的科学依据。

5. 结论与建议

5.1 结 论

①幼儿24 h活动行为时间分布与动作发展关联紧密,MVPA在成分之间分布相对稳定,与LPA转换的可能性更大。②MVPA时间占比对幼儿的移动技能和总动作技能的影响最大,MVPA等时替代其他行为均具有积极效益,其中替换LPA效果最明显,反之,MVPA被其他行为替代时则预示着更低的动作能力,且预测具有不对称性。③平衡24 h活动行为时间对幼儿动作发展具有积极意义,在幼儿园、家庭和社区环境中,强调将幼儿的LPA时间重新分配到MVPA,适当增加MVPA的时长和比例,需审慎对待SB和SP时间的调整。

5.2 建 议

①幼儿园可通过优化课程结构,提高身体活动课程、课间休息和户外游戏时的活动强度,实现MVPA与LPA之间的转换;放学后,家长可减少幼儿的屏幕前观看类SB时间,增加户外锻炼时间,从而发展幼儿的移动技能。②精细活动发展类SB可能对球类技能有积极影响,幼儿园和家长可在适当增加幼儿阅读、手工绘画等SB时间的同时,再增加一些球类活动,以促进球类技能的发展。③幼儿园、家庭和社区在提高幼儿基本动作技能时,应注重幼儿24 h活动行为的整体时间分布,避免顾此失彼。在保证SP时间的同时,着眼于不同类型SB时间调整,在日常生活中创设和营造各种体现移动技能和球类技能的MVPA游戏情境,将LPA时间转换成MVPA时间。

作者贡献声明:尹龙:设计论文框架,收集统计数据,撰写、修改论文;作者贡献声明:李芳:提出论文选题,审核、指导修改论文;作者贡献声明:孙明云:核实数据,提供数据分析技术支持,修改论文。 -

表 1 被试基本情况

Table 1 List of basic conditions of the participants

年龄/岁 性别 合计/名 男/名 女/名 3.0 16 12 28 3.5 12 13 25 4.0 19 15 34 4.5 37 36 73 5.0 45 35 80 5.5 23 16 39 6.0 29 15 44 合计 181 142 323 表 2 ActiGraph wGT3X-BT 身体活动测量参数设置

Table 2 Physical activity measurement parameter settings list of ActiGraph wGT3X-BT

序号 参数内容 参数设置 1 测试仪器 ActiGraph wGT3X-BT 2 采样间隔 15 s 3 未佩戴定义 Choi算法(2011) 4 每天佩戴时长当天数据有效 ≥480 min 5 至少几天有效数据纳入统计分析 至少3 d(2个工作日+1个周末日) 6 不同强度界值标准(Counts per minute,CPM) Butte(2014) SB 0~239 LPA 240~2119 MPA 2120~4449 VPA 4450及以上 表 3 相关变量描述性统计分析结果

Table 3 Descriptive statistical analysis of related variables

类别 SB LPA MVPA SP 算术均值/min 512.8 210.1 48.7 668.4 算术均值标准差/min 47.8 30.8 15.2 50.0 算术均值百分比/% 35.6 14.6 3.4 46.4 成分几何均值 0.357 0.145 0.032 0.466 成分几何均值百分比/% 35.7 14.5 3.2 46.6 表 4 成分数据的变异矩阵

Table 4 Variation matrix of composition data

类别 SB LPA MVPA SP SB 0 0.041 0.124 0.023 LPA 0.041 0 0.069 0.039 MVPA 0.124 0.069 0 0.117 SP 0.023 0.039 0.117 0 表 5 24 h活动行为与基本动作技能的成分线性回归结果

Table 5 Linear regression analysis with compositional between 24-hour movement behavior and fundamental movement skill

类别 SB SP LPA MVPA 模型 $ \;{\beta }_{1}^{\left(1\right)} $ 95% CI P $ \;{\beta }_{1}^{\left(2\right)} $ 95% CI P $ \;{\beta }_{1}^{\left(3\right)} $ 95% CI P $ \;{\beta }_{1}^{\left(4\right)} $ 95% CI P P

(R2)移动

技能0.79 [−6.56,

8.14]0.83 −1.63 [−10.36,

7.09]0.71 −6.09 [−12.43,

0.25]0.06 5.78 [2.43,

9.12]<0.01 <0.001(0.24) 球类

技能9.18 [1.10,

17.26]0.02 −12.64 [−22.23,

−3.06]0.01 0.11 [−6.86,

7.08]0.97 1.67 [−2.00,

5.34]0.37 <0.001(0.29) 总动作

技能9.99 [−2.24,

22.22]0.11 −14.52 [−29.05,

−0.01]0.05 −5.58 [−16.13,

4.98]0.29 7.23 [1.67,

12.79]0.01 <0.001(0.35) 注:所有结果都根据年龄和性别进行了调整,粗体字体表示具有统计学显著性意义。 表 6 24 h活动行为间15 min等时替代与基本动作技能预测值变化

Table 6 Estimated difference in fundamental movement skills for 15-minute isochronous substitution between 24-hour movement behaviors

替代行为 被替代行为 移动技能(95% CI) 球类技能(95% CI) 总动作技能(95% CI) SB LPA 0.42(−0.03,0.88) 0.15(−0.35,0.64) 0.57(−0.18,1.32) SB MVPA −1.84* (−2.92,−0.76) −0.38(−1.57,0.80) −2.22* (−4.02,−0.43) SB SP 0.07(−0.17,0.30) 0.35* (0.09,0.61) 0.42* (0.02,0.81) LPA SB −0.40(−0.83,003) −0.15(−0.63,0.32) −0.55(−1.27,0.16) LPA MVPA −2.24* (−3.59,−0.90) −0.53(−2.00,0.94) −2.77* (−5.00,−054) LPA SP −0.33(−0.73,0.07) 0.80(−0.24,0.64) −0.13(−0.80,0.54) MVPA SB 1.31* (0.53,2.09) 0.22(−0.63,1.07) 1.53* (0.24,2.82) MVPA LPA 1.74* (0.67,2.80) 0.37(−0.79,1.54) 2.11* (0.34,3.88) MVPA SP 1.38* (0.59,2.17) 0.57(−0.29,1.44) 1.95* (0.64,3.27) SP SB −0.07(−0.31,0.17) −0.35* (−0.61,−0.09) −0.42* (−0.81,−0.02) SP LPA 0.36(−0.07,0.78) −0.20(−0.67,0.27) 0.16(−0.55,0.87) SP MVPA −1.91* (−3.00,−0.82) −0.73(−1.92,0.47) −2.64* (−4.45,−0.82) 注:*表示P<0.05。 -

[1] BARNETT L M,STODDEN D,COHEN K E,et al. Fundamental movement skills:An important focus[J]. Journal of Teaching in Physical Education,2016,35(3):219-225 doi: 10.1123/jtpe.2014-0209

[2] 辛飞,蔡玉军,鲍冉,等. 国外幼儿基本动作技能干预研究系统评述[J]. 体育科学,2019,39(2):83-97 doi: 10.16469/j.css.201902009 [3] 董奇, 陶沙. 动作与心理发展[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2002: 9-15 [4] STODDEN D F,GOODWAY J D,LANGENDORFER S J,et al. A developmental perspective on the role of motor skill competence in physical activity:An emergent relationship[J]. Quest,2008,60(2):290-306 doi: 10.1080/00336297.2008.10483582

[5] 李兴盈.中国 3~12岁儿童基本运动技能水平评价标准构建的探索研究[D].上海: 华东师范大学, 2021: 152-153 [6] XIN F,CHEN S T,CLARK C,et al. Relationship between fundamental movement skills and physical activity in preschool-aged children:A systematic review[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health,2020,17(10):3566 doi: 10.3390/ijerph17103566

[7] TREMBLAY M S,ESLIGER D W,TREMBLAY A,et al. Incidental movement,lifestyle-embedded activity and sleep:New frontiers in physical activity assessment[J]. Canadian Journal of Public Health,2007,98(2):S208-S217

[8] PROCHASKA J J,SPRING B,NIGG C R. Multiple health behavior change research:An introduction and overview[J]. Preventive Medicine,2008,46(3):181-188 doi: 10.1016/j.ypmed.2008.02.001

[9] CHAPUT J P,CARSON V,GRAY C E,et al. Importance of all movement behaviors in a 24 hour period for overall health[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health,2014,11(12):12575-12581 doi: 10.3390/ijerph111212575

[10] CHASTIN S F M,PALAREA-ALBALADEJO J,DONTJE M L,et al. Combined effects of time spent in physical activity,sedentary behaviors and sleep on obesity and cardio-metabolic health markers:A novel compositional data analysis approach[J]. PLoS One,2015,10(10):e0139984 doi: 10.1371/journal.pone.0139984

[11] PEDIŠIĆ Ž,DUMUID D,OLDS T S. Integrating sleep,sedentary behaviour,and physical activity research in the emerging field of time-use epidemiology:Definitions,concepts,statistical methods,theoretical framework,and future directions[J]. Kinesiology,2017,49(2):252-269

[12] DUMUID D,STANFORD T E,MARTIN-FERNÁNDEZ J A,et al. Compositional data analysis for physical activity,sedentary time and sleep research[J]. Statistical Methods in Medical Research,2018,27(12):3726-3738 doi: 10.1177/0962280217710835

[13] DUMUID D,PEDIŠIĆ Ž,STANFORD T E,et al. The compositional isotemporal substitution model:A method for estimating changes in a health outcome for reallocation of time between sleep,physical activity and sedentary behaviour[J]. Statistical Methods in Medical Research,2019,28(3):846-857 doi: 10.1177/0962280217737805

[14] MEKARY R A,WILLETT W C,HU F B,et al. Isotemporal substitution paradigm for physical activity epidemiology and weight change[J]. American Journal of Epidemiology,2009,170(4):519-527 doi: 10.1093/aje/kwp163

[15] MOTA J G,CLARK C C T,BEZERRAT A,et al. Twenty-four-hour movement behaviours and fundamental movement skills in preschool children:A compositional and isotemporal substitution analysis[J]. Journal of Sports Sciences,2020,38(18):2071-2079 doi: 10.1080/02640414.2020.1770415

[16] ROSCOE C M P,DUNCAN M J,CLARK C C T. The 24-h movement compositions in weekday,weekend day or four-day periods differentially associate with fundamental movement skills[J]. Children,2021,8(10):828 doi: 10.3390/children8100828

[17] MARTINS C M D L,CLARK C C T,TASSITANO R M,et al. School-time movement behaviors and fundamental movement skills in preschoolers:An isotemporal reallocation analysis[J]. Perceptual and Motor Skills,2021,128(4):1317-1336 doi: 10.1177/00315125211013196

[18] 张婷,李红娟. 成分数据分析方法在身体活动与健康研究领域的应用展望[J]. 体育科学,2020,40(9):74-82,97 doi: 10.16469/j.css.202009008 [19] 宋俊辰,李红娟,王政淞. 时间使用流行病学在身体活动研究领域的应用[J]. 体育科学,2020,40(1):79-88 doi: 10.16469/j.css.202001008 [20] 黄宝莹,谭健怡,刘晴,等. 成分和非成分等时替代模型在身体活动健康效应研究中的应用比较及实证研究[J]. 体育科学,2022,42(2):51-58,73 doi: 10.16469/j.css.202202006 [21] 常振亚,王树明. 24小时动作行为对学龄前儿童体质健康影响的等时替代效益研究[J]. 体育科学,2020,40(10):50-57 doi: 10.16469/j.css.202010006 [22] 常振亚,王树明. 运动作息行为对3~6岁儿童心理健康影响的等时替代效益研究[J]. 天津体育学院学报,2022,37(3):366-372 doi: 10.13297/j.cnki.issn1005-0000.2022.03.018 [23] 梁果,王丽娟,陈欢,等. 24 h活动时间分布及替代与儿童身体质量指数的关系研究:基于成分分析模型[J]. 体育科学,2022,42(3):77-84 [24] 王广海. 我国学龄前儿童睡眠问题: 特点、影响因素及行为干预[D]. 上海: 华东师范大学, 2015: 30-33 [25] 王欢,胡水清,李一辰,等. 学前儿童动作技能与身体素质水平的典型相关分析[J]. 中国体育科技,2019,55(6):46-51 doi: 10.16470/j.csst.2019018 [26] 李兴盈,汪晓赞,ULRICH D A,等. TGMD-3在中国3~12岁儿童基本运动技能测试中的信效度研究[J]. 武汉体育学院学报,2022,56(3):86-92 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2022.03.011 [27] ULRICH D A. The test of gross motor development-3 (TGMD-3):Administration,scoring,and international norms[J]. Spor Bilimleri Dergisi,2013,24(2):27-33

[28] MCGUIRE S. Institute of Medicine (IOM) Early Childhood Obesity Prevention Policies. Washington,DC:The National Academies Press;2011[J]. Advances in Nutrition,2012,3(1):56-57 doi: 10.3945/an.111.001347

[29] DUMUID D,WAKE M,CLIFFORD S,et al. The association of the body composition of children with 24-hour activity composition[J]. The Journal of Pediatrics,2019,208:43-49.e9 doi: 10.1016/j.jpeds.2018.12.030

[30] FAIRCLOUGH S J,DUMUID D,TAYLOR S,et al. Fitness,fatness and the reallocation of time between children's daily movement behaviours:An analysis of compositional data[J]. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity,2017,14(1):1-12 doi: 10.1186/s12966-016-0456-9

[31] 教育部. 3~6岁儿童学习与发展指南[M]. 北京: 首都师范大学出版社, 2012: 7-11 [32] PEDISIC Z. Measurement issues and poor adjustments for physical activity and sleep undermine sedentary behaviour research-the focus should shift to the balance between sleep,sedentary behaviour,standing and activity[J]. Kinesiology,2014,46(1):135-146

[33] QUAN M H,ZHANG H B,ZHANG J Y,et al. Are preschool children active enough in Shanghai:An accelerometer-based cross-sectional study[J]. BMJ Open,2019,9(4):e024090 doi: 10.1136/bmjopen-2018-024090

[34] 常振亚,王树明,张晓辉. 体力活动、静坐行为与学前儿童体质健康的关系[J]. 学前教育研究,2020(3):42-56 doi: 10.13861/j.cnki.sece.2020.03.004 [35] LI F,YIN L,SUN M Y,et al. Examining relationships among Chinese preschool children's meeting 24-hour movement guidelines and fundamental movement skills[J]. Journal of Clinical Medicine,2022,11(19):5623 doi: 10.3390/jcm11195623

[36] KUZIK N,NAYLOR P J,SPENCE J C,et al. Movement behaviours and physical,cognitive,and social-emotional development in preschool-aged children:Cross-sectional associations using compositional analyses[J]. PLoS One,2020,15(8):e0237945 doi: 10.1371/journal.pone.0237945

[37] JONES D,INNERD A,GILES E L,et al. Association between fundamental motor skills and physical activity in the early years:A systematic review and meta-analysis[J]. Journal of Sport and Health Science,2020,9(6):542-552 doi: 10.1016/j.jshs.2020.03.001

[38] AGOSTINO A P,GENNA M,BOREAN M. Development,maturation and learning influence on handwriting kinematics[J]. Human Movement Science,2013,32(1):136-146 doi: 10.1016/j.humov.2012.10.004

[39] FIGUEROLA W B,RIBEIRO S. Sono e plasticidade neural[J]. Revista USP,2013,98:17-30

[40] ROBINSON L E,STODDEN D F,BARNETT L M,et al. Motor competence and its effect on positive developmental trajectories of health[J]. Sports Medicine,2015,45(9):1273-1284 doi: 10.1007/s40279-015-0351-6

[41] CLIFF D P,OKELY A D,SMITH L M,et al. Relationships between fundamental movement skills and objectively measured physical activity in preschool children[J]. Pediatric Exercise Science,2009,21(4):436-449 doi: 10.1123/pes.21.4.436

[42] ROBINSON L E,WADSWORTH D D,PEOPLES C M. Correlates of school-day physical activity in preschool students[J]. Research Quarterly for Exercise and Sport,2012,83(1):20-26 doi: 10.1080/02701367.2012.10599821

[43] GAO Z,LIU W X,MCDONOUGH D J,et al. The dilemma of analyzing physical activity and sedentary behavior with wrist accelerometer data:Challenges and opportunities[J]. Journal of Clinical Medicine,2021,10(24):5951 doi: 10.3390/jcm10245951

-

期刊类型引用(5)

1. 胥祉涵,王世强,余澳林,陈昱欣,肖顺英,马梓桐. 24小时活动行为对学龄前儿童执行功能影响的成分等时替代效益研究. 体育学刊. 2024(02): 148-154 .  百度学术

百度学术

2. 尹龙,李芳,杨宗宇,孙明云,刘攀,刘小明. 24 h活动行为与4~6岁儿童执行功能:基于具身认知的成分等时替代分析. 武汉体育学院学报. 2024(05): 73-80 .  百度学术

百度学术

3. 王成龙,宋慧琦,李明哲,刘永松,王晶晶. 学龄前儿童24 h活动行为特征及其与执行功能的关系. 中华行为医学与脑科学杂志. 2024(08): 720-726 .  百度学术

百度学术

4. 丁佳宁,原雅青,邢亚萍,张照朋,刘洋. 济南市孤独症谱系障碍儿童24 h活动与基本动作技能的关系. 中国学校卫生. 2024(09): 1233-1237 .  百度学术

百度学术

5. 常振亚,诸爱峰,王玲,张晓辉. 学龄前儿童气质与身体活动的关系:身体活动养育实践的中介作用. 中国体育科技. 2024(09): 38-45 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(3)

下载:

下载: