Research Progress and Prospects on the Superior Perceptual-Motor Behaviors of Athletes in Competitive Sports Over the Past Decade

-

摘要:

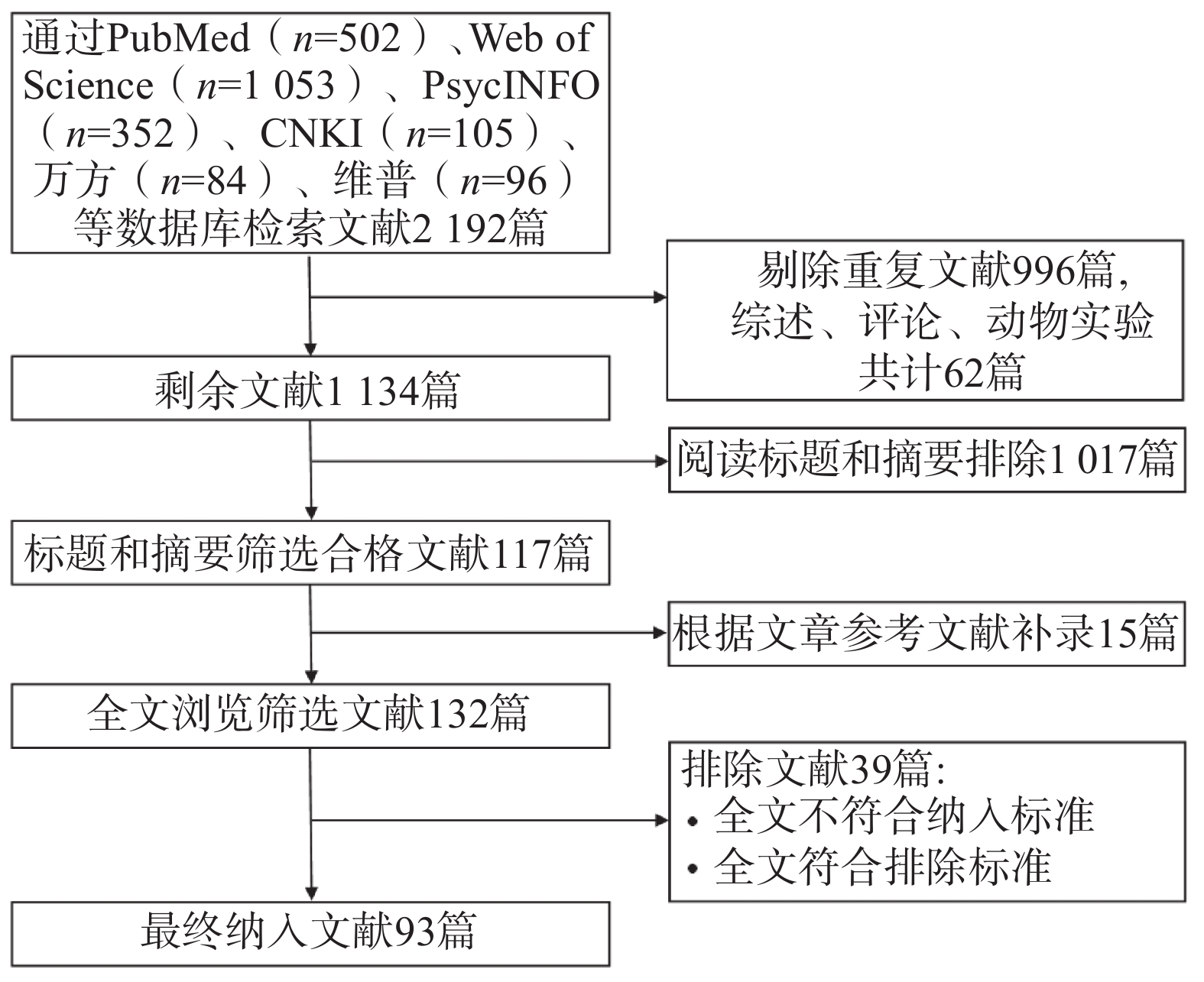

感知并预判对手动作以做出应对决策是对抗性项目运动员执行动作反应的基础。采用系统综述方法,梳理近十年关于对抗性项目运动员感知运动行为的研究,从感知、预判和决策3个阶段概述运动员专项与非专项感知运动行为的特征及其认知神经机制。发现:运动员在感知和预判阶段通过投入更多认知资源以获取关键视觉线索和处理冲突情境,在决策阶段通过激活内部模型完成自动化决策,体现了较高的神经效率,反映了运动员感知运动行为全过程的不同脑神经活动特征。随着认知神经科学、计算机和可穿戴设备等新兴技术的发展,未来研究可利用机器学习和大数据模型等算法模拟和预测运动行为,揭示运动训练对人脑的可塑性规律,提升研究成果的解释力。

Abstract:Perceiving and anticipating opponents' actions to make responsive decisions is fundamental for athletes in combat sports. This study employs a systematic review method to summarize the research on the perceptual-motor behavior of athletes in combat sports over the past decade. It outlines the characteristics and cognitive neural mechanisms of specialized and non-specialized perceptual-motor behaviors in athletes across three stages: perception, anticipation, and decision-making. The study finds that athletes invest more cognitive resources during the perception and anticipation stages to acquire key visual cues and handle conflicting situations. In the decision-making stage, they activate internal models to complete automated decisions, demonstrating a higher neural efficiency and different brain activity characteristics throughout the perceptual-motor process. With the advancement of emerging technologies such as cognitive neuroscience, computing, and wearable devices, future research can use machine learning and big data models to simulate and predict athletic behaviors, reveal the plasticity of the brain in response to sports training, and enhance the explanatory power of research findings.

-

体育作为正义与美丽的化身、勇气与荣誉的积淀、进步与和平的象征, 是人类追求真善美至高境界的重要手段[1]。然而, 随着体育运动商业化气息的日益浓郁[2], 黑哨、假球、滥用兴奋剂、恶意侵害、贿赂等行为在破坏体育纯净风气, 弱化体育健身功能, 削弱体育积极导向的同时, 也给体育事业的健康发展带来新的挑战。对此, 刑法应全力出击予以重刑规制, 还是退避三舍任其所为?学界并无定论, 业界亦无共识。体育犯罪独立罪名的观点源于社会危害性的实质判断, 无法提供社会危害性程度的标准。体育犯罪普通罪名调整的观点依据规范文本的形式, 无法在规范缺漏之际进行准确抉择。由此可见, 以往研究过于强调社会危害性或规范违反性的某一侧面, 难以将两者有效对接, 导致体育犯罪的刑法边界陷入无限扩张和极力限缩的两极。

鉴于此, 笔者试图突破以往研究的瓶颈, 以竞技体育伤害行为、滥用兴奋剂行为、假球黑哨行为与赌球行为4种类型体育犯罪为焦点, 探寻体育犯罪刑法惩罚的正当性与合理性, 洞悉体育犯罪的实质内涵与外部边界, 通过刑法不得已原则将体育犯罪的客观危害与规范内容对接, 明晰体育犯罪刑法规制的应然界限, 从而划分刑法干预体育犯罪的合理范围。

1. 体育犯罪刑法边界的理论争议

体育犯罪聚焦于侵权与伤害的界限、滥用兴奋剂与毒品犯罪的差异性甄别、裁判员与运动员的渎职定性、赌球与赌博的社会危害性考量, 需要在剖析各争议焦点的基础上探寻体育犯罪刑法惩罚的正当性, 进而准确界定体育犯罪的刑法边界。

1.1 竞技体育伤害的民事侵权与刑事伤害争议

竞技体育伤害行为属于侵权之害还是刑事犯罪一直是学界热议的话题。持侵权之害的观点认为, 竞技体育是以身体对抗和直接冲突为内容, 不可避免流血和伤害, 因此参加竞技比赛也就等同默认承担被害风险。若伤害属无意造成当属意外事件, 若以竞技胜利为目的故意为之, 则属侵权范畴[3]。

坚持竞技体育伤害刑法调整者则认为, 行为人无论出于何种竞技求胜的目的, 都不得以对对手施加伤害为代价。刑法既然申彰法律面前人人平等, 就应当不加歧视地对竞技体育伤害予以同等规制。毋庸置疑, 竞技体育伤害的严重后果, 已符合故意伤害的犯罪构成, 追究行为人的刑事责任并无不当[4]。“在竞技体育犯罪问题上, 我们应该从刑法的角度进行评价, 并摆脱竞赛规则的道德因素, 以‘行为结果'和‘主观因素'为中心判断社会危害性, 从而决定其刑事违法性”[5]。对竞技体育伤害从法益侵害性出发予以刑法规制, 虽然能够实现法律面前人人平等, 但其对竞技体育伤害不加甄别地判断显然不符合客观情况, 强制性有余而灵活性不足。即便介入自甘风险的免责条件, 仍然在规则符合和规则内的故意问题上争论不休, 因此, 期望通过严格遵循刑法文本界定体育犯罪的刑法边界, 同样是徒劳无益的探索。

竞技体育伤害一律以侵权调整的观点, 兼顾竞技体育的肢体冲突内容, 合理考量竞技体育的身体对抗性特点, 是基于社会危害性的实质判断, 能够避免刑法文本的僵硬和滞后。然而, 竞技体育伤害民事侵权调整的判断以竞技体育的伤害内容作为免除行为人的刑事责任, 突破了刑法正当化事由的范围, 难以解释符合故意伤害犯罪构成的行为何以在体育犯罪的视域被“网开一面”。

1.2 滥用兴奋剂的刑民规制争议

近年来, 滥用兴奋剂呈愈演愈烈之势, 已成为刑法不得不直面的一个问题。滥用兴奋剂并非刑法明确规定的犯罪, 纳入刑法调整有违背罪刑法定之嫌; 刑法不予调整, 又有纵容兴奋剂滥用、腐蚀体育阳光风气之忧, 疏堵之间作何抉择?

从世界各国的立法看, 滥用兴奋剂入刑的国家较少, 而不予犯罪处理的国家较多。这既与体育行业的自治调整有关, 亦与滥用兴奋剂的多样性动机有关。意大利对滥用兴奋剂予以了入刑规定, 并明确最高3年监禁的处罚。意大利《关于反兴奋剂的第376号法令》不仅明示对使用兴奋剂的运动员进行刑事处罚, 还对管理者、执行者和怂恿运动员使用兴奋剂的人也给予同等的惩罚, 并且持有兴奋剂也被认为是犯罪[6]。我国对兴奋剂使用也一直持坚决反对的态度, 并予以严厉打击, 但并非一律入刑, 而是视情节轻重予以行业调整和刑法规制。对于自服兴奋剂一般不予犯罪处理, 而仅做禁赛限制; 对于组织、强迫、欺骗运动员在体育运动中使用兴奋剂的, 倘若符合刑法规定, 予以刑法调整。我国《反兴奋剂条例》第39条明确规定:“体育社会团体、运动员管理单位向运动员提供兴奋剂或者组织、强迫、欺骗运动员在体育运动中使用兴奋剂的, ……构成犯罪的, 依法追究刑事责任。”换言之, 滥用兴奋剂可以由刑法故意伤害罪予以调整, 但问题是, 故意伤害罪需要以造成轻伤害以上结果作为犯罪成立的条件。兴奋剂造成运动员伤害一般是长期服用的结果, 其潜伏期长达数十年。因此, 滥用兴奋剂的查处并不会直接导致刑事处罚的发生。其中尤为引人关注的是兴奋剂对未成年人的伤害问题。未成年人由于心智尚未成熟, 缺乏善恶甄别、是非判断的能力, 极易在成年人的引诱、教唆、欺骗和逼迫下滥用兴奋剂[7]。同时, 未成年人正值青春发育期, 滥用兴奋剂对身体的伤害较成年人更甚。故滥用兴奋剂以故意伤害罪的犯罪构成予以入刑, 无法实质性地保护未成年人的特殊利益。

鉴于滥用兴奋剂适用故意伤害所致的法益保护迟滞, 有学者认为应从兴奋剂的致害结果上进行考量[2], 并选择最相适应的罪名, 即从毒品犯罪罪名上予以突破。兴奋剂和毒品对人的身体都有危害, 并有引发猝死的可能, 两者对身体法益侵害的程度具有相当性, 应纳入刑法毒品犯罪的调整范畴。其中, 自服兴奋剂行为属于自损行为, 由行政法调整。引诱、教唆、欺骗、强迫他人服用兴奋剂, 非法制造、贩卖、进口、运输、提供兴奋剂行为对他人健康权、生命权甚至社会公共健康利益均有间接侵害[2], 应当适用《刑法》第347条、353条, 以走私、贩卖、运输、制造毒品罪和引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪论处, 或者在《刑法》第6章中增设滥用兴奋剂罪, 将上述2种行为囊括进去[2]。兴奋剂并非毒品, 且兴奋剂的范围远比毒品的范围广, 管控措施亦较为宽松, 若将滥用兴奋剂与毒品犯罪等量齐观, 必然有类推解释之嫌。

1.3 “假球”“黑哨”的罪名争议

“假球”“黑哨”以不真实的比赛, 违反公平规则的裁判, 人为改变比赛结果, 实现非法获利目的, 具有操纵比赛的行为表现, 有设立操纵比赛结果罪的立法空间。同时, “假球”“黑哨”通常又伴随有非法收受他人钱财的情形, 符合贿赂犯罪的犯罪构成, 有适用传统罪名规制的可能性, 陷入新设操纵比赛结果罪与认定贿赂犯罪的纷扰之中。

持“假球”“黑哨”定性传统罪名的观点认为, “假球”“黑哨”是体育比赛中的运动员和裁判员接受他人的请托, 利用自己参与比赛的身份, 裁量比分的职责, 故意踢假球、吹黑哨, 以期实现事前图谋的比赛结果, 收受他人财物的行为, 是典型的体育腐败, 应当予以贿赂犯罪的传统罪名规制。对于不具备公务员主体资格的运动员和裁判员, 利用自己的特殊身份, 收受他人财物, 在体育比赛中踢假球, 观点存在2种分歧。一种观点认为, “黑哨”和“假球”行为应当按照《刑法》第385条规定的受贿罪处理。理由是中国足协的法律性质是社会团体, 其从事的活动是管理社会公共事务, 受其聘任或聘请的裁判员和运动员的工作属于从事公共管理事务, 因此, 足球裁判员和运动员利用职务之便收受他人财物为他人谋利的, 依照现行刑法可按照受贿罪处罚[8]。另一种观点则认为, “假球”“黑哨”行为中的裁判员和运动员欠缺公职资格而应纳入非国家工作人员受贿罪。运动员和裁判员受雇俱乐部之间的赛事仅仅是一项商业活动, 故将此种行为定性非国家工作人员受贿罪, 处以较受贿罪法定刑更低的刑罚, 较为妥当[9]。

持“假球”“黑哨”应认定为独立操纵体育比赛罪的观点则认为, “假球”“黑哨”通过贿赂的方式实现操纵比赛结果的目的, 应以行为目的定性罪名[10]。况且, 操纵比赛罪与贿赂犯罪保护的法益并不具有包摄关系, 不能舍本逐末, 通过定性贿赂犯罪罪名的方式舍弃操纵比赛罪。事实上, 上述“假球”“黑哨”入刑贿赂犯罪的观点无非是想减少乃至根除操纵比赛行为, 而欲从根本上解决这个问题, 就必须对组织、实施、帮助、教唆操作比赛的所有行为人进行规制。由此审视, 刑法引入操纵体育比赛罪似乎不可避免。加之, 操纵体育比赛结果罪已有成功典范, 合理借鉴必然能有助于“假球”“黑哨”行为的规制。

美国《联邦体育贿赂法》对操纵体育比赛行为予以明确规定:无论谁实施, 或试图去实施, 或蓄谋与任何人去实施一项计划, 即在商业活动采取以任何方式去影响, 或者有贿赂存在于体育比赛中, 以及故意带着计划以贿赂方式改变体育比赛, 都将处以罚金或5年以下的监禁, 或两者并罚[11]。韩国《2011年法案》对试图操纵比赛的球员和教练员, 处5年徒刑, 罚款5 000万韩元。澳大利亚2012年修订的相关法律, 对操纵体育比赛者处以最高10年监禁[12]。值得注意的是, 对于操纵比赛犯罪并不限于专门的罪名, 而可以在传统罪名中进行调整, 但必须在法条中明示操纵比赛的内容。如美国《新泽西刑法典》《宾夕法尼亚刑法典》对操纵比赛行为采取欺诈罪的立法模式, 《加尼福利亚刑法》采取赌博罪的立法模式[11]。不可否认, “假球”“黑哨”定性操纵比赛罪有助于保护公平的体育竞技秩序, 并给予多变的操纵比赛行为重磅之击。对于以追求荣誉、为国争光等为目的的操纵比赛行为予以刑法规制, 恐有刑罚过重之嫌。

1.4 赌球与赌博的争议

赌球是指人们将足球、篮球等比赛结果进行下注, 并以比赛的输赢或者比分的多寡作为判断赌球胜负的标准。赌球在外在表现上和赌博有许多共通之处, 因此, 多被纳入赌博罪的范畴, 但也有少部分人认为赌球与竞彩业的性质相当, 不应纳入刑法调整。

坚持赌球是赌博的观点认为, 赌球虽然以体育比赛结果为依据, 与传统赌博借助骰子、扑克等工具直接进行赌博在表现上存在诸多不同, 但是其实质都是以营利为目的, 聚众赌博或者以赌博为常业, 应当纳入赌博罪的调整视域, 对于赌球的发起者应以设立赌场罪论处[13]。这一观点为学界多数人所采用, 也是司法实践中的惯常做法。

反对赌球行为入刑者则认为, 赌球行为不符合刑法赌博罪的明文规定, 赌博罪中的以营利为目的, 聚众赌博, 以赌博为常业显然没有包含赌球的行为, 纳入刑法调整有类推解释之嫌[14]。赌球行为是出于对体育比赛的喜好而进行的娱情行为, 需要投注者关注体育活动, 了解比赛进程, 与纯粹赌博的买大、买小截然不同。赌球是附属体育活动产生, 仍然宣扬体育活动的积极效应。赌球可看作是关注体育比赛、了解体育知识的一种催化剂, 只要严加管控, 并不会危及体育事业的健康发展。因此, 将赌球行为纳入刑法规制有失妥当。

2. 体育犯罪刑法边界的标准构建

体育犯罪之所以在竞技体育伤害的刑民区分、兴奋剂滥用与毒品犯罪的类推适用、“假球”“黑哨”的罪名难定、赌球与赌博的罪与非罪上举棋不定, 其根本原因在于未能洞彻体育犯罪刑法惩戒的正当性义理, 将刑法惩罚的表面特征(社会危害性和规范违反性)作为判断体育犯罪刑法边界的标准, 或陷入主观臆断, 或步入机械僵化, 难以在体育犯罪的刑法边界判定上提出合理标准。鉴于此, 必须从体育犯罪刑法边界的争论焦点探寻体育犯罪的应然边界, 界定体育犯罪刑法规制的合理范围。

2.1 体育犯罪刑法边界不得已标准的内涵

体育犯罪是应受刑法惩罚的行为, 其刑法的边界建立在刑法惩罚的正当性根基之上, 需要在获悉体育犯罪本质的基础上予以明确。欲洞察事物的本质, 必先从现象开始[15], 体育犯罪的本质亦不例外。“刑罚是刑法特有的制裁措施, 是区分刑法与其他部门法的唯一外在标志”[16]。刑罚既是一种惩罚措施, 也是一种社会关系。刑罚的一端是掌握刑罚权的国家, 另一端是应受刑罚处罚的公民个人, 调整的是国家与公民个人之间的关系。同时, 刑罚调整的国家是整体的国家, 刑罚惩罚的公民是孤立的个人, 是整体的国家和孤立的个人之间的关系。国家有何理由动用全部的暴力惩罚一个弱小的公民?其根本原因在于公民违反了国家的法律制度, 而法律制度是国家履行自己职能最基本的手段, 是国家存在和正常运行的前提和基础。故当一个公民的行为从根本上威胁到国家法律制度的有效运行时, 国家就会动用全部的力量剥夺该公民的基本权利, 即刑罚调整的也是国家的法律制度与个人基本权利之间的关系。就体育犯罪而言, 刑罚调整的是国家基本体育法律制度与个人权利之间的关系。国家的基本体育法律制度是公众意愿的代言, 必然以保障全体公民人权为己任。

至此, 体育犯罪的刑法调整对象可清晰地界定为全体公民人权和公民个人基本人权之间的关系。全体公民的人权和犯罪人的基本人权都是国家应当保护的权利, 陷入两难抉择之中。此时, 国家只能两权相害取其轻, 不得已牺牲犯罪人基本人权而保全全体公民人权, 类似于紧急避险。刑罚对犯罪人的基本人权剥夺只能小于全体公民人权, 其程度只要足以抑制此种危害, 避免潜在犯罪者重蹈覆辙, 是不得已而为之的无奈做法, 并非正当防卫和私权让渡。

从形式上说体育犯罪是对全体公民人权的侵犯, 那么什么样的行为才是对全体公民人权的侵犯?从直观看, 刑法处罚的行为与其他法处理行为的区别在于罪过。只有具有主观故意和过失的行为才是刑法调整的内容, 而其他法律中, 罪过并非必要条件。如民法和行政法都包含严格责任, 对无过错的行为也进行调整。体育犯罪的本质是行为人与刑法所保护利益相对的意志, 是行为人明知或应知自己的行为有危害社会的性质, 而不运用自己的认识能力和控制能力与刑法所保护的利益保持一致, 意志因素贯穿行为的始终, 并对行为起支配作用, 凸显意志对立, 即罪过。这里的罪过内容和传统的罪过理论是截然不同的。传统的罪过是一种故意或过失的心理态度[17], 是纯粹主观的心理活动, 而此处的罪过是一种行为的意志控制, 兼有行为主观方面和客观方面的内容, 且两者统一于主观方面。体育犯罪在行为结构上必须表现为罪过, 没有罪过就没有犯罪, 罪过的范围决定犯罪的范围。

体育犯罪的刑法界限应以不得已原则为据, 即刑法不到危及全体公民人权时不能用, 到了危及全体公民人权时必须用, 且对犯罪人基本人权的侵害要尽量少, 其程度只要足以抑制再犯、威慑潜在犯罪者即可。体育犯罪在实质上应当具备主观罪过, 形式上侵害全体公民人权的行为。以往在体育犯罪的刑法边界上之所以纷争不断, 最根本的原因就在于未洞彻体育犯罪刑法惩戒的不得已, 将社会危害性和规范违反性片面地作为体育犯罪的本质, 致使体育犯罪的刑法边界陷入主观恣意之中。

2.2 体育犯罪刑法边界不得已标准的判定

体育犯罪刑法边界不得已原则在实践运用中必须遵循法理和情理2个标准。法理标准从刑法和其他法之间调整对象的不同, 提炼刑法启动的条件。刑法作为“后盾之法”, 以保障全体公民人权为己任, 只能在现有的法律不能有效调整, 且不予刑法调整相应的法律制度必然崩溃的情况下适用[16]。其一, 现有的法律不能有效调整是刑法启动的前提。倘若某种体育行为虽然使其他法律不能有效调整, 但并未危及全体公民人权, 则国家实无动用刑法的必要。刑法不应担当警察的角色, 而应履行守夜人的职责。因此, 其他法律不能有效调整, 仅仅是刑法介入的前提条件, 而非必要条件。其二, 如果不用刑法调整, 现有的法律制度是否会崩溃。如果其他法律不能有效调整, 但是不用刑法调整, 国家的法律秩序依然可以维持, 则全体公民人权并无危害之忧, 实无动用刑法的必要。此时, 可以通过完善相应法律制度, 或者利用民法的基本原则予以调整。

体育犯罪刑法边界不得已原则的情理标准是不能对行为进行鼓励或褒奖, 也不应让人们感到普遍同情, 并在偏离不得已限度时进行实时调整。不得已原则强调刑法是公众意愿的代言, 出自民意, 取自民求, 应当在符合大众情感的基础上予以惩戒。体育犯罪的刑法边界并非立法者一厢情愿的决断, 亦非司法者专断独裁的恣意, 而是公众意愿的情感趋同。其他法律是否能够有效调整, 以及不予刑法调整相应的法律制度必然崩溃, 是刑法启动的理论标准, 但是关于刑法启动的内容, 惩戒的程度是否符合公众的刑罚意愿, 则可能存在偏颇, 此时应予以情理检验, 从公众对刑罚的认同态度进行直观判断。体育犯罪刑法边界不得已原则的情理标准包括正反2个方面:其一, 适用其他法律调整, 是对行为的鼓励或者奖励时, 必须适用刑法[16]; 其二, 体育犯罪的刑罚处罚不当让社会感到普遍的同情。

3. 体育犯罪刑法边界的实践策略

体育犯罪的刑法边界依托公众意愿, 承载大众情感, 是国家在全体公民人权和犯罪人个人基本人权之间的不得已抉择。不得已原则以其他法律是否能有效调整, 以及不予刑法调整相应的法律制度是否崩溃, 客观判断犯罪行为对全体公民人权的侵害, 准确界定何种程度的社会危害性超过体育犯罪刑法调整的边界, 清晰刑法规范的应然内容, 能够避免因社会危害性解释主体的个人差异或规范解读的标准不一而致的刑法界限分歧, 并保证其正确性。同时, 体育犯罪的刑法边界具有流变性, 必然随着社会生活的改变而改变。以不得已原则为据, 从公众意愿出发, 以他法的调整是否会造成对行为的鼓励和奖励, 以及予以刑法调整人们是否会感觉普遍同情, 直观考察大众情感的变化, 并在两者不一致时进行灵动调整, 确保体育犯罪的刑法边界与公众意愿保持实时趋同。鉴于此, 笔者试图通过不得已原则标准的具体应用化解体育犯罪在竞技体育伤害、体育贿赂、滥用兴奋剂、赌球行为上的刑法界限分歧, 有助于体育事业未知风险的规制。

3.1 竞技体育伤害的刑民区分

竞技体育伤害分为故意之害和过失之害。竞技过失之害是指运动员在竞技比赛中, 过失导致其他运动员身体损害的行为, 民法可以进行侵权调整, 刑法亦可进行过失致人重伤和过失致人死亡罪的入刑。刑法的调整只能在危及全体公民人权的情况下予以启动。竞技体育包含肢体对抗、流血冲突, 其竞赛规则涵盖过失致人重伤和死亡的内容, 且这一内容为公众所知晓。如摔跤、跆拳道、柔道比赛的内容就是通过武力制胜对方, 致人重伤和死亡的过失已经包含于竞技体育规则之中, 其规则的制定和明细过程是公众意愿的反映, 应当视为竞技体育伤害过失行为的免责条款。从此层面上看, 竞技过失之害并未危及全体公民人权。同时, 竞技过失之害纳入民法调整并不会起到褒奖和鼓励的作用, 亦不会造成民法制度的崩溃, 故从刑法适用的不得已看, 竞技过失之害不论是否造成了重伤或死亡的结果都不能纳入刑法调整。

竞技故意伤害是行为人在竞技体育中希望或放任自己行为对比赛对手的身体伤害。就规范层面而言, 民法侵权行为中的过错责任可以调整, 治安管理处罚法中的人身权利侵害条款亦可管辖, 刑法中故意伤害的犯罪构成也是契合的, 陷入法条的艰难取舍之中。笔者认为, 从体育犯罪刑法界限的不得已原则可以轻松化解。对此, 我们可以反向假设竞技故意伤害由民法调整, 并回溯民法制度是否会陷入崩溃境地。倘若竞技体育故意伤害一律由民法调整, 则故意伤害他人行为无须承担刑事责任, 且可获得胜利褒奖。同时, 竞技体育伤害都有保险赔偿, 且保险赔偿的前提条件是不属刑法规制范畴。因此, 竞技体育故意伤害不予刑法调整, 意味着所有的竞技体育伤害行为都应由保险公司赔付。

假设竞技体育故意伤害的取胜获益是Y, 民事赔偿成本是X, 故意伤害的精神成本是Z, 则竞技体育伤害施害者的得益是W1=Y-0, 是正性获值。竞技体育故意伤害的受害者丧失摘取桂冠的机会, 且要承受负伤的精神痛苦, 其得益W2=0-Z, 是负性获值。两相比较, 在竞技体育故意伤害民法规制的情况下, 故意伤害他人是最优的策略选择。当所有竞技体育比赛参与人都选择故意伤害对手的策略, 则每个竞技体育比赛参与人的身体法益都面临他人故意侵害的危险, 此时保护公民身体法益的民法制度必然难以为继, 且陷入崩溃的境地。此时, 行政法和刑法都有调整的可能, 需要继续考量行政法的调整是否会导致相应法律制度的崩溃。竞技体育伤害纳入治安管理处罚法调整, 可处5日以上10日以下拘留, 并处200元以上500元以下的罚款。

假设行政处罚的成本是M, 竞技体育故意伤害纳入行政法调整, 意味着对竞技体育伤害的负性评价, 则施害人的获胜收益不复存在, 最终得益:W1=0-X-M, 受害人的得益W2=-C, 两者都是负性得益, 如果W1>W2, 即-X-M>-C, 则竞技体育故意伤害的施害收益依然大于被害收益, 竞技体育比赛的参赛者仍有争相实施故意伤害行为的积极性, 此时行政法也将陷入崩溃的境地, 需要求助刑法调整, 即通过增加刑罚成本F, 改变竞技体育故意伤害的施害者和受害者的成本得益, 进而影响竞技体育比赛参与者的行为趋向。适用刑法调整后, W1=-X-F, W2=-C, 当W1 < W2, 则竞技体育比赛中实施故意伤害行为的策略劣于不实施故意伤害的策略, 保护公民身体法益的基本法律制度可以有效运行。值得注意的是, 受害者精神损害成本C的大小取决于伤害的程度, 伤害越轻, C值越小, 通过行政法平复受害情绪的可能性越大; 反之, 受害越重, C值越大, 通过行政法平复受害情绪的可能性越小。因此, 依据刑法不得已原则, 我们可以将未达轻伤害的竞技体育故意伤害纳入行政法调整, 已达轻伤害的竞技体育故意伤害纳入刑法调整。

必须强调的是, 基于刑法界限的不得已考量, 竞技体育的规则符合性仅仅是过失伤害的免责条款, 而不是故意伤害的无罪赦免依据。规则的符合性在竞技故意之害中承担的是举证责任分配。行为人的行为如果符合竞技规则, 则行为人主观罪过的举证责任由控方承担; 反之, 违反竞技规则, 则由行为人自己承担。换言之, 符合竞技规则, 但具备故意罪过, 仍然应当承当刑事责任; 违反竞技规则, 但并无故意罪过, 也无须进行刑法调整。由此可见, 签订赛前“生死状”等违背竞技体育精神和违反人伦的“烈性”比赛并不能阻止违法[18]。

3.2 滥用兴奋剂的行为规制

滥用兴奋剂的刑法界限之争聚焦于兴奋剂与毒品犯罪、故意伤害犯罪等质性考量, 在罪与非罪、此罪与彼罪之间左右“飘摇”。从兴奋剂与毒品的范围看, 兴奋剂的范围远比毒品的范围广。兴奋剂涉及处方药、非处方药、非法药物、非医疗用药和营养滋补品等, 而毒品一般是指能够使人形成瘾癖的禁售药物, 包括精神药品和麻醉药品。从获得方式来说, 兴奋剂是限制流通的药品, 可以通过处方的正当形式获得, 而毒品是禁止流通的物质, 只能通过走私, 贩卖获取。从客观危害而言, 毒品和兴奋剂都有损害吸食者身体健康的风险, 但是毒品有成瘾性, 一旦吸食, 难以戒除, 而兴奋剂不一定成瘾。因此, 公众对兴奋剂的憎恶并无毒品强烈。这也是国际奥委会规定, 运动员在奥运会上被查出使用兴奋剂, 将被取消成绩并被剥夺参赛资格, 但不受法律制裁的原因[19]。

服用兴奋剂虽然对自身身体造成伤害, 但是并不危害他人, 亦不会危及全体公民人权, 因此服用兴奋剂只是自损行为, 不当纳入刑法规制。如服用兴奋剂危害了体育比赛的正常秩序、公正结果, 可通过取消比赛资格、禁赛等行政处罚予以消弭。对于引诱、教唆、欺骗他人服用兴奋剂且造成轻伤害以上结果的行为, 如果纳入民法和行政法调整, 显然是一种获利褒奖; 此种行为具有主观罪过, 且不予刑法调整其他法律必然崩溃, 是一种侵犯全体公民人权的行为, 应当纳入刑法调整。按照引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪, 最高刑期可达7年, 明显过重。刑法不得已原则强调刑罚必须尽量减少对犯罪人基本人权的损害, 其程度只要足以抑制再犯, 且符合公众意愿即可。因此, 在侵害全体公民人权的情况下, 按照公众的刑量意愿, 选择与刑罚最相适应罪名是坚守刑法不得已原则的必然选择。

引诱、教唆、欺骗他人服用兴奋剂的行为较为符合的罪名有引诱、教唆、欺骗吸毒罪和故意伤害罪, 而故意伤害罪明显比引诱、教唆、欺骗吸毒罪轻, 且给予此种惩罚契合公众意愿, 应当以此罪论处, 同时根据结果实现程度判定既未遂。如果行为人引诱、教唆、欺骗他人服用兴奋剂仅仅为了追求比赛结果, 且使用的量并不会造成他人的轻伤害, 则行为人不具有与刑法保护利益相对的意志, 不应认定为犯罪。对于引诱、教唆、欺骗未成年人服用兴奋剂的行为, 考虑到未成年人的特殊保护, 以及滥用兴奋剂与吸食毒品对未成年人身体伤害的相当性, 应当以引诱、教唆、欺骗吸毒罪的重罪论处, 以此与公众关爱未成年人健康成长的情感相契合。

此外, 兴奋剂的非法提供、运输、制造是兴奋剂滥用的重要原因, 其针对的对象是不特定的人, 如果不予刑法规制, 对全体公民人权有损害威胁, 应当纳入刑法的调整范畴。对于罪名适用, 仍然应基于不得已原则从以刑制罪的角度予以考量。兴奋剂的非法提供、运输、制造可由非法经营罪和走私、贩卖、运输、制造毒品罪2个罪名调整。前者2个刑档(5年以上和5年以下有期徒刑), 后者4个刑档(最高刑可处死刑)。由于兴奋剂属于管控药品, 其非法提供、运输、制造的行为违反药品管理办法, 且此种行为直接造成的危害后果也远比毒品犯罪小, 若科以极刑, 公众多生同情。因此, 从公众轻刑化的情感出发以及兴奋剂贩卖、运输、制造的非法性质考量, 以非法经营罪进行调整较为适当。

3.3 “假球”“黑哨”的受贿定性

“假球”“黑哨”是体育犯罪的一种特殊类型, 可以在传统罪名中找到原型, 且尚未达至独立罪名, 刑法提前介入的不得已。事实上, 美国等国家虽然独立操纵比赛结果罪, 但定罪模式依然依托于贿赂、诈骗、赌博等传统罪名。此外, 强调“假球”“黑哨”对竞技体育公平秩序的危害, 而予以独立罪名的观点, 亦未考虑刑法规制的不得已, 仅仅是基于“假球”“黑哨”恶劣影响的情绪性立法建议。如果基于对体育秩序的维护, 那么是否每一个危及新生行业秩序的行为都应当给予独立罪名, 显然事实并非如此。对于危害竞技体育公平秩序, 但未有贿赂情形的操纵体育比赛行为, 刑法并非无所作为, 而可以通过适用《刑法》第6章第1节扰乱公共秩序罪的相关条款予以规制。

此外, 对于收受他人财物的“假球”“黑哨”, 能否定性受贿罪从重处罚的关键在于判定运动员和裁判员作用比赛结果的性质与国家工作人员受贿危害的相当性。“受贿的实质是滥用公共权力谋取私人利益, 简言之, 就是以权谋私”[20]。受贿人收受贿赂, 不履行法定义务的行为, 侵犯了国家公务人员职务行为的廉洁性、不可收买性[21]。非国家工作人员受贿罪侵害的法益是公司、企业或其他单位的管理秩序, 并无公职人员职务行为的廉洁性。因此, 受贿罪和非国家工作人员受贿罪的区别不在于犯罪主体收受贿赂的多寡和恶劣程度, 而在于犯罪主体身份的征表性和指代性。基于公众对公务人员公正、合法、有效执行公务的信赖期待, 受贿罪的刑档和刑量应当明显高于非国家工作人员受贿罪。笔者认为, 运动员和裁判员不管在决定体育比赛结果的权力上如何“神通广大”, 都不可能侵害公职人员职务的廉洁性, 除非运动员和裁判员利用了公务人员的职务便利。故从刑法适用的不得已而言, 不具有公职资格的“假球”“黑哨”行为不当纳入受贿罪的重罪处罚, 而应当以非国家工作人员受贿罪予以调整[22]。事实上, 如果在体育犯罪中对非国家工作人员和国家工作人员一律以受贿论处, 对国家工作人员的惩罚就是一种褒奖, 而对非国家工作人员的处遇则是一种公众不能承受之重, 其结果必然偏离刑法适用的不得已。

3.4 赌球行为的刑法调整

赌球行为以预判比赛结果为内容, 承基于体育爱好和一定的体育知识之上, 与直接以金钱押赌为内容的传统赌博有一定的区别, 但赌球行为终结于投注的输赢与传统赌博又别无二致。此外, 赌球行为与竞彩业足球彩票相当, 罪与非罪如何区分?笔者认为, 赌球行为是否该当刑法调整, 以及如何调整, 必须基于不得已原则进行考量。赌球行为的规制涉及赌球的投注者和赌球的设立者的行为定性问题。赌球的设立者一般通过网站, 设置赌球的比分, 胜负的赔付率, 并予以公开兜售。投注者通过比赛球员的既有表现选择下注的内容, 并在比赛结束后, 赌球设立者按照比赛结果兑付投注者。足球彩票也是通过比分、胜负等花样繁多的赔付率出售足球彩票, 并在竞彩成功后予以兑付, 因此两者在行为表现上确实存在许多共同之处。

问题在于, 赌球活动的设立者没有国家的许可, 更无从展开正常的监管, 因此如果发生赔付不能或者操纵体育比赛结果的情形, 投入者必然惨遭损失。此时, 赌球行为就不再是一种竞彩, 而是一种非法营利或金钱诈骗, 必然危及全体公民人权。因此, 在设立赌场罪和非法经营罪均可调整赌球行为, 且刑量与公众意愿趋同的情况下, 应当选择与犯罪性质最相适应的罪名。显然非法经营罪较设立赌场罪更契合赌球活动的设立性质, 且能够明了赌球行为缺乏合法监管的风险。同时, 如果赌球行为产生后, 行为人通过操纵比赛结果, 骗取投注者的投注资金, 则行为人也具备诈骗的主观罪过, 应当以诈骗罪和非法经营罪数罪并罚。

对于赌球的投注者, 由于其主观上并无危害他人的罪过, 其投注私人赌球网站也是基于对体育比赛的喜好以及对预判结果良好回报的期待, 因此, 并不具有聚众赌博和以赌博为常业的社会危害性, 不应纳入赌博罪调整。值得注意的是, 赌球投注者在个人赌球网站的投注仅仅是一种行为选择, 并不影响行为性质。事实上, 赌球行为纳入赌博罪调整并非刑法迫不得已的选择, 亦不是公众意愿所在, 抑制赌球行为的频发完全可以通过严格社会管控予以实现。故对赌球行为应当效仿他国先进立法, 在一般赌博罪的规定后另行设立独立罪名, 如增设出售非法彩票罪、发行非法彩票罪、持有非法彩票罪[23]。此外, 国家还应当限定足球彩票的上限, 避免狂热购买对家庭和社会造成的危害, 防止足球彩票演变为公权庇佑的赌博。

作者贡献声明:周成林:确定论文选题,设计论文框架,核实文献,修改论文;作者贡献声明:王莹莹:调研文献,撰写论文。 -

表 1 纳入文献的基本特征

Table 1 Basic characteristics of the included literature

文献信息 国家 竞技项目 运动员组 对照组 专项或非专项

感知运动行为认知神经

科学技术人数

(男/女)运动水平 人数

(男/女)运动水平 感知运动行为:感知 Han等[26] (2014) 韩国 棒球 13 业余运动员(高) — — 专项 fMRI 20 业余运动员(低) 黄宏远等[27] (2014) 中国 网球 20 健将级、一级 20 新手 专项 眼动仪 黄琳等[28] (2014) 中国 击剑 14(7/7) 二级及以上 14(7/7) 无经验 非专项 EEG 王丽岩等[29] (2014) 中国 乒乓球 18(13/5) 二级 18(13/5) 新手 专项 EEG Wolf等[30] (2014) 德国 乒乓球 14(9/5) 国家乒乓球协会运动员 15(11/4) 新手 专项 EEG 15(9/6) 地区乒乓球协会运动员 徐立彬等[31] (2014) 中国 乒乓球 15(男) 二级 15(男) 新手 专项 EEG 张怡等[32] (2014) 中国 网球 15 健将级、一级 16 新手 专项 眼动仪、EEG 12 二级 朱泳等[33] (2014) 中国 篮球 30(男) 二级及以上 30(男) 新手 专项 眼动仪、EEG 郭志平等[34] (2015) 中国 乒乓球 14(男) 二级及以上 14(男) 无经验 专项、非专项 EEG 金晨曦等[35] (2015) 中国 乒乓球 19(男) 二级 20(男) 无经验 专项、非专项 EEG Muraskin等[36] (2015) 美国 棒球 9 一级 10 无经验 专项 EEG Wang等[37] (2015) 中国 羽毛球 12(女) 大学校队运动员 13(女) 无经验 非专项 EEG 郭志平等[38] (2016) 中国 乒乓球 14(男) 二级 14(男) 无经验 专项 EEG Hülsdünker等[39] (2016) 德国 羽毛球 15 国内或国际锦标赛 28 无经验 非专项 EEG Sanchez-Lopez等[40]

(2016)墨西哥 武术 11 国内或国际比赛 10 新手 非专项 EEG Bianco等[41] (2017) 意大利 击剑、乒乓球、排球 12(11/1) 平均训练13.4年 12(11/1) 无经验 非专项 EEG Bianco等[42] (2017) 意大利 击剑 13(8/5) 平均训练11.7年 13(10/3) 无经验 非专项 EEG 拳击 13(11/2) 平均训练11.2年 Guo等[43] (2017) 中国 乒乓球 14(男) 二级及以上 14(男) 无经验 专项、非专项 fMRI Hülsdünker等[44] (2017) 德国 羽毛球 25 国内或国际锦标赛 28 无经验 非专项 EEG 郭志平等[45] (2017) 中国 乒乓球 14(男) 二级 14(男) 无经验 专项 EEG 韦晓娜等[46] (2017) 中国 网球 19(11/8) 二级 19(12/7) 无经验 专项 EEG 魏瑶等[47] (2017) 中国 乒乓球 19 二级 20 无经验 专项 EEG 陈嘉成等[48] (2018) 中国 羽毛球 19(14/5) 二级及以上 20(14/6) 无经验 非专项 EEG He等[49] (2018) 中国 网球 18(10/8) 二级及以上 18(10/8) 新手 专项 EEG 姬庆春等[50] (2018) 中国 足球 35(男) 二级及以上 35(男) 无经验 非专项 EEG 王诗瑶等[51] (2018) 中国 网球 10(女) 二级 10(女) 无经验 非专项 EEG 王骏昇等[52] (2018) 中国 排球 20(男) 健将级、一级 — — 非专项 — 20(男) 专项大学生 魏瑶等[53] (2018) 中国 乒乓球 19 二级 20 新手 专项 EEG 张海斌等[54] (2018) 中国 排球 20(10/10) 健将级 20(10/10) 无经验 专项 眼动仪 20(10/10) 一级 Chen等[55] (2019) 中国 羽毛球 19(14/5) 平均训练5年以上 20(14/6) 无经验 非专项 EEG Del Percio等[56] (2019) 意大利 足球 13(男) 地区或国家锦标赛 8(男) 无经验 专项 EEG Fujiwara等[57] (2019) 日本 武术 15(男) 平均训练10年以上 15(男) 无经验 非专项 fMRI Meng等[58] (2019) 中国 乒乓球 20(14/6) 一级、二级 22(15/7) 无经验 专项 — Qiu等[59] (2019) 中国 篮球 23 一级、二级 24 无经验 非专项 fMRI Yu等[25] (2019) 中国 乒乓球、羽毛球、网球

(非同场对抗性项目)20(11/9) 平均训练5.7年 20(8/12) 无经验 非专项 fNIRS 篮球、排球、足球

(同场对抗性项目)20(10/10) 平均训练6.2年 徐立彬[60] (2020) 中国 乒乓球 15(男) 二级 15(男) 新手 专项 EEG 漆昌柱等[61] (2021) 中国 网球 18(10/8) 二级 18(10/8) 新手 专项 EEG Rosker等[62] (2021) 斯洛文

尼亚网球 5(男) 国际级 — — 专项 眼动仪 10(男) 国家级 Zhang等[63] (2021) 中国 冰球 18(10/8) 健将级、一级 — — 非专项 EEG 20(10/10) 二级、专项大学生 张燕会等[64] (2021) 中国 冰球 22(10/12) 健将级、一级 23(10/13) 无经验 非专项 EEG 21(11/10) 新手 Zhou[65] (2021) 中国 足球 24 一级、二级(平均训练5.3年) — — 非专项 眼动仪 32 三级、四级(平均训练5.3年) 孟繁莹等[66] (2022) 中国 乒乓球 20(14/6) 二级及以上 21(13/8) 无经验 专项 EEG Meyer等[67] (2022) 德国 篮球 16(12/4) 国家甲级联赛 16(12/4) 无经验 专项 眼动仪 Wang等[68] (2022) 中国 网球 14(7/7) 二级及以上 14(7/7) 无经验 专项 EEG Xu等[69] (2022) 中国 乒乓球 15(男) 二级 15(男) 新手 专项 EEG 惠悲荷等[70] (2023) 中国 跆拳道 10 一级、二级 10 新手 专项 EEG Vicente等[71] (2023) 巴西 排球 15(11/4) 国家级 15(5/10) 无经验 非专项 EEG Yu等[72] (2023) 中国 冰球 10(女) 国家级(高) 16(女) 新手 非专项 fNIRS 12(女) 国家级(低) Zhao等[73] (2023) 中国 篮球 21(女) 大学生女子篮球联赛 21(女) 无经验 专项 眼动仪 21(女) 新手 Jiang等[74] (2024) 中国 乒乓球 22(13/9) 一级、二级 20(10/10) 无经验 非专项 EEG 感知运动行为:预判 Alder等[75] (2014) 英国 羽毛球 8 国家级 8 无经验 专项 眼动仪 Balser等[17] (2014) 德国 网球 15(8/7) 国家顶级网球联赛 — — 专项 fMRI 排球 16(8/8) 国家顶级排球联赛 Balser等[76] (2014) 德国 网球 16(8/8) 国家顶级网球联赛 16(8/8) 新手 专项 fMRI Taliep等[77] (2014) 南非 棒球 8(男) 州级联赛 10(男) 新手 专项 EEG Uchida等[78] (2014) 日本 篮球 8(男) 大学校队运动员 8(男) 无经验 专项 眼动仪 Vansteenkiste等[79] (2014) 比利时 排球 10(女) 国家级(高) 17(女) 无经验 专项 眼动仪 10(女) 国家级(低) 解缤等[80] (2014) 中国 羽毛球 10 二级及以上 10 新手 专项 眼动仪 赵洪朋等[81] (2014) 中国 散打 16(男) 一级、二级 12(男) 新手 专项 EEG 支二林等[82] (2014) 中国 排球 24(12/12) 一级 24(12/12) 新手 专项 眼动仪 冯琰[83] (2015) 中国 击剑 8(4/4) 健将级 11(7/4) 新手 专项 眼动仪、EEG 14(6/8) 一级 张海斌等[84] (2015) 中国 排球 20(10/10) 健将级 20(10/10) 无经验 专项 眼动仪 20(10/10) 一级 何一粟等[85] (2016) 中国 散打 12(男) 二级 12(男) 新手 专项 眼动仪 Wimshurst等[21] (2016) 英国 冰球 15(10/5) 从俱乐部到国际级 15(9/6) 无经验 专项、非专项 fMRI 肖坤鹏等[86] (2016) 中国 排球 12(男) 健将级 — — 专项 眼动仪 11(男) 一级 12(男) 二级 Xu等[87] (2016) 中国 羽毛球 16(11/5) 大学校队或职业运动员 18(8/10) 无经验 专项 fMRI 张铁民[88] (2016) 中国 排球 11(男) 健将级 11(男) 无经验 专项 眼动仪 9(男) 一级 10(男) 二级 陆颖之等[10] (2018) 中国 乒乓球 24(10/14) 平均训练10.8年 24(10/14) 无经验 专项 — 26(19/7) 平均训练5.2年 上官戎等[89] (2018) 中国 网球 15(10/5) 二级 15(10/5) 新手 专项 EEG Zhao等[13] (2018) 中国 乒乓球 26(10/16) 省队运动员 24(10/14) 无经验 专项 — 25(18/7) 大学校队运动员 Wang等[90] (2019) 中国 足球 25(男) 职业足球俱乐部 25(男) 无经验 专项 EEG Wang等[12] (2019) 中国 乒乓球 25(10/15) 平均训练12.2年 25(12/13) 无经验 专项 fMRI Fortin-Guichard等[91] (2020) 加拿大 排球(二传位) 26(16/10) 全国锦标赛 20(10/10) 无经验 专项 眼动仪 排球(非二传位) 36(19/17) 全国锦标赛 Lu等[92] (2020) 中国 乒乓球 26(10/16) 二级及以上 23(10/13) 无经验 专项 EEG 王莹莹等[14] (2020) 中国 乒乓球 26(14/12) 平均训练10.9年 23(9/14) 无经验 专项 EEG 22(16/6) 平均训练6.3年 孙文芳等[93] (2021) 中国 散打 18(9/9) 健将级 18(10/8) 新手 专项 — 夏永桉等[94] (2021) 中国 网球 20 二级及以上 20 新手 专项 — 姬庆春等[95] (2022) 中国 足球 28(男) 足球俱乐部 29(男) 无经验 专项 EEG 康江辉等[96] (2022) 中国 足球 16(男) 平均训练9.9年 — — 专项 fNIRS 16(男) 平均训练5.4年 Wang等[97] (2022) 中国 乒乓球 33(15/18) 平均训练12.1年 35(17/18) 无经验 专项 — 26(12/14) 平均训练11.9年 29(14/15) 无经验 专项 EEG Chen等[98] (2023) 中国 棒球(击球手) 25 国际级 22 无经验 专项 fMRI 棒球(投球手) 22 国际级 Costa等[99] (2023) 意大利 网球 18(男) 排名<2.7 — — 专项 EEG 19(男) 排名≥2.7 Decouto等[100] (2023) 美国 足球 21(女) 半职业联赛 19(女) 新手 专项 EEG 高思雨等[101] (2023) 中国 乒乓球 18 二级及以上 19 无经验 专项 fMRI Ji等[5] (2023) 中国 足球 27 二级及以上 27 无经验 专项 EEG Li等[102] (2023) 中国 篮球 20 大学校队运动员 20 无经验 专项 眼动仪 感知运动行为:决策 孟国正[103] (2016) 中国 排球 20(10/10) 一级 20(10/10) 无经验 专项 fMRI Chen等[104] (2017) 中国 棒球(投球手) 15 国际级 — — 专项 — 棒球(击球手) 18 国际级 棒球(投球手) 15 平均训练6.3年 棒球(击球手) 15 平均训练6.2年 Chen等[105] (2020) 中国 棒球 18(男) 国际级 16(男) 无经验 专项 fMRI 16(男) 新手 Natsuhara等[106] (2020) 日本 足球 18 大学生足球联赛 — — 专项 眼动仪 18 地方足球联赛 Wang等[107] (2020) 中国 足球 30(男) 一级 30(男) 无经验 非专项 EEG Chen等[108] (2023) 中国 羽毛球 15(7/8) 大学校队运动员 15(8/7) 新手 专项 眼动仪 Huang等[109] (2023) 中国 足球 20(10/10) 大学校队运动员 20(10/10) 无经验 专项 fMRI 史鹏等[110] (2023) 中国 足球 8 一级、二级 8 新手 专项 眼动仪 注:文献分别在不同感知运动阶段按中英文姓名和发表年限正序排列;运动水平一栏的赛事名称,对应该运动员参加过这一比赛;fMRI指功能性磁共振成像,EEG指脑电图,fNIRS指功能性近红外光谱;“—”表示无对应信息。 -

[1] MÜLLER S,VALLENCE A M,WINSTEIN C. Investigation of perceptual-motor behavior across the expert athlete to disabled patient skill continuum can advance theory and practical application[J]. Journal of Motor Behavior,2018,50(6):697-707 doi: 10.1080/00222895.2017.1408557

[2] YARROW K,BROWN P,KRAKAUER J W. Inside the brain of an elite athlete:The neural processes that support high achievement in sports[J]. Nature Reviews. Neuroscience,2009,10(8):585-596 doi: 10.1038/nrn2672

[3] OUDEJANS R R,MICHAELS C F,BAKKER F C,et al. Shedding some light on catching in the dark:Perceptual mechanisms for catching fly balls[J]. Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance,1999,25(2):531-542 doi: 10.1037/0096-1523.25.2.531

[4] HUNG T M,SPALDING T W,MARIA D L S,et al. Assessment of reactive motor performance with event-related brain potentials:Attention processes in elite table tennis players[J]. Journal of Sport and Exercise Psychology,2004,26(2):317-337 doi: 10.1123/jsep.26.2.317

[5] JI Q C,ZHOU C L,WANG Y Y. Influence of conflicting prior information on action anticipation in soccer players:An ERP study[J]. Frontiers in Behavioral Neuroscience,2023,17:1320900 doi: 10.3389/fnbeh.2023.1320900

[6] MANN D T Y,WILLIAMS A M,WARD P,et al. Perceptual-cognitive expertise in sport:A meta-analysis[J]. Journal of Sport & Exercise Psychology,2007,29(4):457-478

[7] VOSS M W,KRAMER A F,BASAK C,et al. Are expert athletes 'expert' in the cognitive laboratory? A meta-analytic review of cognition and sport expertise[J]. Applied Cognitive Psychology,2010,24(6):812-826 doi: 10.1002/acp.1588

[8] KIOUMOURTZOGLOU E,KOURTESSIS T,MICHALOPOULOU M,et al. Differences in several perceptual abilities between experts and novices in basketball,volleyball and water-polo[J]. Perceptual and Motor Skills,1998,86(3 Pt 1):899-912

[9] MÜLLER S,ABERNETHY B. Expert anticipatory skill in striking sports:A review and a model[J]. Research Quarterly for Exercise and Sport,2012,83(2):175-187

[10] 陆颖之,王莹莹,赵琦,等. 专项运动经验对知觉预判过程中线索提取与加工的影响[J]. 天津体育学院学报,2018,33(1):33-38 [11] HOGENDOORN H. Perception in real-time:Predicting the present,reconstructing the past[J]. Trends in Cognitive Sciences,2022,26(2):128-141 doi: 10.1016/j.tics.2021.11.003

[12] WANG Y Y,LU Y Z,DENG Y Q,et al. Predicting domain-specific actions in expert table tennis players activates the semantic brain network[J]. NeuroImage,2019,200:482-489 doi: 10.1016/j.neuroimage.2019.06.035

[13] ZHAO Q,LU Y Z,JAQUESS K J,et al. Utilization of cues in action anticipation in table tennis players[J]. Journal of Sports Sciences,2018,36(23):2699-2705 doi: 10.1080/02640414.2018.1462545

[14] 王莹莹,陆颖之,杨甜甜,等. 概念经验对乒乓球运动员动作加工的影响:一项ERP研究[J]. 上海体育学院学报,2020,44(7):69-76 [15] GREDIN N V,BISHOP D T,WILLIAMS A M,et al. The use of contextual priors and kinematic information during anticipation in sport:Toward a Bayesian integration framework[J]. International Review of Sport and Exercise Psychology,2023,16(1):286-310 doi: 10.1080/1750984X.2020.1855667

[16] WOLPERT D M,GHAHRAMANI Z,JORDAN M I. An internal model for sensorimotor integration[J]. Science,1995,269(5232):1880-1882 doi: 10.1126/science.7569931

[17] BALSER N,LOREY B,PILGRAMM S,et al. The influence of expertise on brain activation of the action observation network during anticipation of tennis and volleyball serves[J]. Frontiers in Human Neuroscience,2014,8:568

[18] BRENTON J,MÜLLER S. Is visual–perceptual or motor expertise critical for expert anticipation in sport?[J]. Applied Cognitive Psychology,2018,32(6):739-746 doi: 10.1002/acp.3453

[19] KILNER J M,FRISTON K J,FRITH C D. Predictive coding:An account of the mirror neuron system[J]. Cognitive Processing,2007,8(3):159-166 doi: 10.1007/s10339-007-0170-2

[20] WRIGHT M J,BISHOP D T,JACKSON R C,et al. Cortical fMRI activation to opponents' body kinematics in sport-related anticipation:Expert-novice differences with normal and point-light video[J]. Neuroscience Letters,2011,500(3):216-221 doi: 10.1016/j.neulet.2011.06.045

[21] WIMSHURST Z L,SOWDEN P T,WRIGHT M. Expert–novice differences in brain function of field hockey players[J]. Neuroscience,2016,315:31-44 doi: 10.1016/j.neuroscience.2015.11.064

[22] LOGAN N E,HENRY D A,HILLMAN C H,et al. Trained athletes and cognitive function:A systematic review and meta-analysis[J]. International Journal of Sport and Exercise Psychology,2023,21(4):725-749 doi: 10.1080/1612197X.2022.2084764

[23] SCHARFEN H E,MEMMERT D. Measurement of cognitive functions in experts and elite athletes:A meta-analytic review[J]. Applied Cognitive Psychology,2019,33(5):843-860 doi: 10.1002/acp.3526

[24] LI L X,SMITH D M. Neural efficiency in athletes:A systematic review[J]. Frontiers in Behavioral Neuroscience,2021,15:698555 doi: 10.3389/fnbeh.2021.698555

[25] YU M,LIU Y B,YANG G. Differences of attentional networks function in athletes from open-skill sports:An functional near-infrared spectroscopy study[J]. Neuroreport,2019,30(18):1239-1245 doi: 10.1097/WNR.0000000000001327

[26] HAN D H,KIM B N,CHEONG J H,et al. Anxiety and attention shifting in professional baseball players[J]. International Journal of Sports Medicine,2014,35(8):708-713 doi: 10.1055/s-0033-1363235

[27] 黄宏远,漆昌柱. 网球运动员注意分配的视觉加工策略[J]. 武汉体育学院学报,2014,48(2):67-71 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2014.02.013 [28] 黄琳,周成林. 击剑运动员返回抑制能力及抑制特征线索化的事件相关电位研究[J]. 中国运动医学杂志,2014,33(3):208-213 doi: 10.3969/j.issn.1000-6710.2014.03.005 [29] 王丽岩,王洪彪,朴忠淑,等. 乒乓球运动员发球动作识别的时间进程及半球效应:一项ERP研究[J]. 中国运动医学杂志,2014,33(8):804-812 doi: 10.3969/j.issn.1000-6710.2014.08.009 [30] WOLF S,BRÖLZ E,SCHOLZ D,et al. Winning the game:Brain processes in expert,young elite and amateur table tennis players[J]. Frontiers in Behavioral Neuroscience,2014,8:370

[31] 徐立彬,李安民,陈爱国. 乒乓球运动员单一特征信息模式识别的神经机制研究[J]. 西安体育学院学报,2014,31(4):488-499 [32] 张怡,周成林. 网球运动员技术动作预判能力的视觉信息加工策略研究[J]. 天津体育学院学报,2014,29(6):467-472 [33] 朱泳,高俊,黄滨,等. 基于眼动和EEG对篮球罚球思维调控特征的分析[J]. 天津体育学院学报,2014,29(4):313-318 doi: 10.3969/j.issn.1005-0000.2014.04.008 [34] 郭志平,李安民,王积福. 乒乓球运动员的大脑功能非对称性及功能耦合性研究[J]. 天津体育学院学报,2015,30(3):256-261 [35] 金晨曦,李安民,陶莹. 乒乓球运动经验对动态信息识别过程影响的事件相关电位特点[J]. 中国运动医学杂志,2015,34(2):181-187 [36] MURASKIN J,SHERWIN J,SAJDA P. Knowing when not to swing:EEG evidence that enhanced perception-action coupling underlies baseball batter expertise[J]. NeuroImage,2015,123:1-10 doi: 10.1016/j.neuroimage.2015.08.028

[37] WANG C H,TSAI C L,TU K C,et al. Modulation of brain oscillations during fundamental visuo-spatial processing:A comparison between female collegiate badminton players and sedentary controls[J]. Psychology of Sport and Exercise,2015,16:121-129 doi: 10.1016/j.psychsport.2014.10.003

[38] 郭志平,李安民,金晨曦,等. 乒乓球运动员在经验相关图形识别中的脑电相干性分析[J]. 天津体育学院学报,2016,31(3):233-239 [39] HÜLSDÜNKER T,STRÜDER H K,MIERAU A. Neural correlates of expert visuomotor performance in badminton players[J]. Medicine and Science in Sports and Exercise,2016,48(11):2125-2134 doi: 10.1249/MSS.0000000000001010

[40] SANCHEZ-LOPEZ J,SILVA-PEREYRA J,FERNANDEZ T. Sustained attention in skilled and novice martial arts athletes:A study of event-related potentials and current sources[J]. PeerJ,2016,4:e1614 doi: 10.7717/peerj.1614

[41] BIANCO V,BERCHICCI M,PERRI R L,et al. Exercise-related cognitive effects on sensory-motor control in athletes and drummers compared to non-athletes and other musicians[J]. Neuroscience,2017,360:39-47 doi: 10.1016/j.neuroscience.2017.07.059

[42] BIANCO V,DI RUSSO F,PERRI R L,et al. Different proactive and reactive action control in fencers' and boxers' brain[J]. Neuroscience,2017,343:260-268 doi: 10.1016/j.neuroscience.2016.12.006

[43] GUO Z P,LI A M,YU L. "Neural efficiency" of athletes' brain during visuo-spatial task:An fMRI study on table tennis players[J]. Frontiers in Behavioral Neuroscience,2017,11:72 doi: 10.3389/fnbeh.2017.00072

[44] HÜLSDÜNKER T,STRÜDER H K,MIERAU A. Visual motion processing subserves faster visuomotor reaction in badminton players[J]. Medicine and Science in Sports and Exercise,2017,49(6):1097-1110 doi: 10.1249/MSS.0000000000001198

[45] 郭志平,李安民,陆青,等. 乒乓球运动员在经验相关图形识别中的神经效率:一项EEG研究[J]. 首都体育学院学报,2017,29(1):78-84 [46] 韦晓娜,漆昌柱,徐霞,等. 网球运动专长对深度运动知觉影响的ERP研究[J]. 心理学报,2017,49(11):1404-1413 [47] 魏瑶,李安民. 运动员大脑皮层的神经效率:来自一般视觉识别任务ERP与ERD/S的证据[J]. 天津体育学院学报,2017,32(5):434-442 [48] 陈嘉成,李雅南,金鑫虹,等. 高水平羽毛球运动员抑制控制特点:一项ERP的研究[J]. 天津体育学院学报,2018,33(2):131-138 [49] HE M Y,QI C Z,LU Y,et al. The sport expert's attention superiority on skill-related scene dynamic by the activation of left medial frontal gyrus:An ERP and LORETA study[J]. Neuroscience,2018,379:93-102 doi: 10.1016/j.neuroscience.2018.02.043

[50] 姬庆春,陆颖之,王莹莹,等. 足球运动员冲突情境下的认知优势及其ERP研究[J]. 体育与科学,2018,39(4):60-65 [51] 王诗瑶,栗亚妮,李夏雯,等. 网球运动员对动态线索的加工优势及其ERP特征[J]. 成都体育学院学报,2018,44(1):104-109 [52] 王骏昇,荣湘江,尹军,等. 不同水平排球运动员平衡功能与认知功能的相关性研究[J]. 中国康复医学杂志,2018,33(9):1043-1049 doi: 10.3969/j.issn.1001-1242.2018.09.007 [53] 魏瑶,李安民. 运动员专项动作识别的神经效率:来自EEG节律去同步化和相干性证据[J]. 天津体育学院学报,2018,33(4):311-320 [54] 张海斌,孟献峰,张松奎,等. 不同水平排球运动员在扣球情境任务中视觉搜索特征的试验研究[J]. 天津体育学院学报,2018,33(3):243-250 [55] CHEN J C,LI Y N,ZHANG G H,et al. Enhanced inhibitory control during re-engagement processing in badminton athletes:An event-related potential study[J]. Journal of Sport and Health Science,2019,8(6):585-594 doi: 10.1016/j.jshs.2019.05.005

[56] DEL PERCIO C,FRANZETTI M,DE MATTI A J,et al. Football players do not show "neural efficiency" in cortical activity related to visuospatial information processing during football scenes:An EEG mapping study[J]. Frontiers in Psychology,2019,10:890 doi: 10.3389/fpsyg.2019.00890

[57] FUJIWARA H,UENO T,YOSHIMURA S,et al. Martial arts "Kendo" and the motivation network during attention processing:An fMRI study[J]. Frontiers in Human Neuroscience,2019,13:170 doi: 10.3389/fnhum.2019.00170

[58] MENG F Y,LI A M,YOU Y H,et al. Motor expertise modulates unconscious rather than conscious executive control[J]. PeerJ,2019,7:e6387 doi: 10.7717/peerj.6387

[59] QIU F H,PI Y L,LIU K,et al. Neural efficiency in basketball players is associated with bidirectional reductions in cortical activation and deactivation during multiple-object tracking task performance[J]. Biological Psychology,2019,144:28-36 doi: 10.1016/j.biopsycho.2019.03.008

[60] 徐立彬. 乒乓球运动员在不同提示条件下知觉发球旋转方式的脑电活动特征[J]. 天津体育学院学报,2020,35(5):554-559 [61] 漆昌柱,贺梦阳,王浩宇. 运动专长的记忆痕迹:基于注意竞争优势的脑机制研究[J]. 武汉体育学院学报,2021,55(2):68-75 [62] ROSKER J,MAJCEN ROSKER Z. Correlations between gaze fixations to different areas of interest are related to tennis serve return performance in two different expert groups[J]. International Journal of Performance Analysis in Sport,2021,21(6):1149-1161 doi: 10.1080/24748668.2021.1979840

[63] ZHANG Y H,LU Y Z,WANG D D,et al. Relationship between individual alpha peak frequency and attentional performance in a multiple object tracking task among ice-hockey players[J]. PLoS One,2021,16(5):e0251443 doi: 10.1371/journal.pone.0251443

[64] 张燕会,陆颖之,王丹丹,等. 运动速度对冰球运动员多目标追踪表现的影响特征:一项EEG研究[J]. 上海体育学院学报,2021,45(5):71-80 [65] ZHOU J Y. Differences on prosaccade task in skilled and less skilled female adolescent soccer players[J]. Frontiers in Psychology,2021,12:711420 doi: 10.3389/fpsyg.2021.711420

[66] 孟繁莹,耿家先,李安民. 运动经验对乒乓球运动员无意识加工的影响:来自ERP和行为实验的证据[J]. 中国体育科技,2022,58(6):32-40 [67] MEYER J,FASOLD F,SCHUL K,et al. The defender's vision-gaze behavior of one-on-one defenders in basketball[J]. Journal of Sport & Exercise Psychology,2022,44(2):127-137

[68] WANG C Y,YAN A H,DENG W,et al. Effect of tennis expertise on motion-in-depth perception at different speeds:An event-related potential study[J]. Brain Sciences,2022,12(9):1160 doi: 10.3390/brainsci12091160

[69] XU L B,TAN Y Y,ZHANG X Y,et al. Perceptual judgments for table tennis serve recognition:An event-related potentials study[J]. Applied Sciences,2022,12(9):4261 doi: 10.3390/app12094261

[70] 惠悲荷,赵萌萌,宋志娟,等. 任务类型-线索条件对跆拳道专家返回抑制的影响机制:一项来自ERP的证据[J]. 中国体育科技,2023,59(5):35-42 [71] VICENTE R,BITTENCOURT J,COSTA É,et al. Differences between hemispheres and in saccade latency regarding volleyball athletes and non-athletes during saccadic eye movements:An analysis using EEG[J]. Arquivos de Neuro-Psiquiatria,2023,81(10):876-882 doi: 10.1055/s-0043-1772830

[72] YU M,XU S N,HU H,et al. Differences in right hemisphere fNIRS activation associated with executive network during performance of the lateralized attention network tast by elite,expert and novice ice hockey athletes[J]. Behavioural Brain Research,2023,443:114209 doi: 10.1016/j.bbr.2022.114209

[73] ZHAO C Z,LI S N,ZHAO X T. Empirical study on visual attention characteristics of basketball players of different levels during free-throw shooting[J]. PeerJ,2023,11:e16607 doi: 10.7717/peerj.16607

[74] JIANG R C,XIE F,LI A M. Effect of conscious conflict on the subliminal perception of table tennis players:From the electrophysiological evidence of ERP[J]. Cognitive Neurodynamics,2024,18(1):85-94 doi: 10.1007/s11571-022-09883-2

[75] ALDER D,FORD P R,CAUSER J,et al. The coupling between gaze behavior and opponent kinematics during anticipation of badminton shots[J]. Human Movement Science,2014,37:167-179 doi: 10.1016/j.humov.2014.07.002

[76] BALSER N,LOREY B,PILGRAMM S,et al. Prediction of human actions:Expertise and task-related effects on neural activation of the action observation network[J]. Human Brain Mapping,2014,35(8):4016-4034 doi: 10.1002/hbm.22455

[77] TALIEP M S,JOHN L. Sport expertise:The role of precise timing of verbal-analytical engagement and the ability to detect visual cues[J]. Perception,2014,43(4):316-332 doi: 10.1068/p7530

[78] UCHIDA Y,MIZUGUCHI N,HONDA M,et al. Prediction of shot success for basketball free throws:Visual search strategy[J]. European Journal of Sport Science,2014,14(5):426-432 doi: 10.1080/17461391.2013.866166

[79] VANSTEENKISTE P,VAEYENS R,ZEUWTS L,et al. Cue usage in volleyball:A time course comparison of elite,intermediate and novice female players[J]. Biology of Sport,2014,31(4):295-302 doi: 10.5604/20831862.1127288

[80] 解缤,于新彦. 不同水平羽毛球运动员后场球落点判断过程直觉性决策的眼动特征分析[J]. 西安体育学院学报,2014,31(6):735-740 [81] 赵洪朋,关朝阳. 不同情境下优秀散打运动员预判行为与神经机制研究[J]. 沈阳体育学院学报,2014,33(2):27-32 doi: 10.3969/j.issn.1004-0560.2014.02.006 [82] 支二林,张文才,张彤彤. 排球运动员对扣球动作图示注视点搜索特征的实验研究[J]. 西安体育学院学报,2014,31(3):364-368 [83] 冯琰. 静态情境下击剑专家预判优势的机制研究[J]. 沈阳体育学院学报,2015,34(5):48-53 doi: 10.3969/j.issn.1004-0560.2015.05.010 [84] 张海斌,王朝军,葛春林,等. 排球运动员发球预判过程中的视觉搜索特征[J]. 天津体育学院学报,2015,30(5):438-447 [85] 何一粟,杨声伟,李洪玉. 散打运动员视觉信息加工的眼动研究[J]. 心理与行为研究,2016,14(6):755-759 doi: 10.3969/j.issn.1672-0628.2016.06.006 [86] 肖坤鹏,孙建华,张铁民. 发球方式对排球运动员视觉搜索特征影响的研究[J]. 天津体育学院学报,2016,31(4):351-357 [87] XU H,WANG P,YE Z E,et al. The role of medial frontal cortex in action anticipation in professional badminton players[J]. Frontiers in Psychology,2016,7:1817

[88] 张铁民. 排球运动员判断发球落点任务中视觉搜索模式分析[J]. 体育学刊,2016,23(6):63-70 doi: 10.3969/j.issn.1006-7116.2016.06.012 [89] 上官戎,王文. 知觉预判的差异与大学生运动员训练策略研究[J]. 湖南师范大学教育科学学报,2018,17(4):106-112 [90] WANG Y Y,JI Q C,ZHOU C L. Effect of prior cues on action anticipation in soccer goalkeepers[J]. Psychology of Sport and Exercise,2019,43:137-143 doi: 10.1016/j.psychsport.2019.02.001

[91] FORTIN-GUICHARD D,LAFLAMME V,JULIEN A S,et al. Decision-making and dynamics of eye movements in volleyball experts[J]. Scientific Reports,2020,10(1):17288 doi: 10.1038/s41598-020-74487-x

[92] LU Y Z,YANG T T,HATFIELD B D,et al. Influence of cognitive-motor expertise on brain dynamics of anticipatory-based outcome processing[J]. Psychophysiology,2020,57(2):e13477 doi: 10.1111/psyp.13477

[93] 孙文芳,王斌,郭冬冬,等. 优秀散打运动员先行线索加工优势研究[J]. 首都体育学院学报,2021,33(3):268-275 [94] 夏永桉,祁兵,吴声远,等. 时空信息量与运动水平对网球运动员接发球预判的影响[J]. 天津体育学院学报,2021,36(4):478-484 [95] 姬庆春,周成林. 先验信息对足球运动员动作预测的影响:来自行为与ERPs的证据[J]. 武汉体育学院学报,2022,56(11):95-100 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2022.11.012 [96] 康江辉,邓炜,黄志剑. 得失情境下不同水平守门员的风险偏好与知觉预测研究:来自fNIRS的证据[J]. 体育科学,2022,42(7):62-73 [97] WANG Y Y,JI Q C,FU R,et al. Hand-related action words impair action anticipation in expert table tennis players:Behavioral and neural evidence[J]. Psychophysiology,2022,59(1):e13942 doi: 10.1111/psyp.13942

[98] CHEN Y H,CHANG C Y,HUANG S K. Strike or ball? Batters know it better:An fMRI study of action anticipation in baseball players[J]. Cerebral Cortex,2023,33(6):3221-3238 doi: 10.1093/cercor/bhac271

[99] COSTA S,BERCHICCI M,BIANCO V,et al. Brain dynamics of visual anticipation during spatial occlusion tasks in expert tennis players[J]. Psychology of Sport and Exercise,2023,65:102335 doi: 10.1016/j.psychsport.2022.102335

[100] DECOUTO B S,SMEETON N J,WILLIAMS A M. Skill and experience impact neural activity during global and local biological motion processing[J]. Neuropsychologia,2023,191:108718 doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2023.108718

[101] 高思雨,梁轶睿,伦梓文,等. 乒乓球运动员动作预测时空整合的大脑网络连接特征[J]. 首都体育学院学报,2023,35(5):483-492 [102] LI Y W,FENG T,ZHANG F C,et al. Visual search strategies of performance monitoring used in action anticipation of basketball players[J]. Brain and Behavior,2023,13(12):e3298 doi: 10.1002/brb3.3298

[103] 孟国正. 排球运动员决策神经效率的fMRI研究[J]. 中国体育科技,2016,52(4):84-90 [104] CHEN Y H,LEE P H,LU Y W,et al. Contributions of perceptual and motor experience of an observed action to anticipating its result[J]. Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance,2017,43(2):307-316 doi: 10.1037/xhp0000312

[105] CHEN Y H,CHANG C Y,HUANG S K,et al. Nonlinear engagement of action observation network underlying action anticipation in players with different levels of expertise[J]. Human Brain Mapping,2020,41(18):5199-5214 doi: 10.1002/hbm.25186

[106] NATSUHARA T,KATO T,NAKAYAMA M,et al. Decision-making while passing and visual search strategy during ball receiving in team sport play[J]. Perceptual and Motor Skills,2020,127(2):468-489 doi: 10.1177/0031512519900057

[107] WANG C H,LIN C C,MOREAU D,et al. Neural correlates of cognitive processing capacity in elite soccer players[J]. Biological Psychology,2020,157:107971 doi: 10.1016/j.biopsycho.2020.107971

[108] CHEN Y L,ZULNAIDI H,SYED ALI S K B. Study on the eye movement characteristics of the badminton practitioners of different levels regarding visual attention[J]. Frontiers in Psychology,2023,13:1026006 doi: 10.3389/fpsyg.2022.1026006

[109] HUANG M H,LANG J,LI J,et al. Characteristics of brain activation in high-level football players at different stages of decision-making tasks off the ball:An fMRI study[J]. Frontiers in Human Neuroscience,2023,17:1189841 doi: 10.3389/fnhum.2023.1189841

[110] 史鹏,吕中凡,孙金月,等. 足球运动员“3V2” 进攻战术决策场景下的视觉信息加工特征[J]. 首都体育学院学报,2023,35(2):187-195 [111] 赵祁伟,陆颖之,周成林. 新兴技术融合发展下竞技运动心理学研究进展、实践与展望[J]. 上海体育学院学报,2020,44(11):18-27 [112] CHEN Y F,WANG Y Y,ZHAO Q W,et al. Watching video of discrete maneuvers yields better action memory and greater activation in the middle temporal gyrus in half-pipe snowboarding athletes[J]. Neuroscience Letters,2020,739:135336 doi: 10.1016/j.neulet.2020.135336

[113] BLAKEMORE S J,DECETY J. From the perception of action to the understanding of intention[J]. Nature Reviews. Neuroscience,2001,2(8):561-567 doi: 10.1038/35086023

[114] PRINZ W. Perception and action planning[J]. European Journal of Cognitive Psychology,1997,9(2):129-154 doi: 10.1080/713752551

[115] DU Y,HE L,WANG Y,et al. The neural mechanism of long-term motor training affecting athletes' decision-making function:An activation likelihood estimation meta-analysis[J]. Frontiers in Human Neuroscience,2022,16:854692 doi: 10.3389/fnhum.2022.854692

-

期刊类型引用(11)

1. 毕雨辉,董新有. 体育饭圈暴力的现实表征、生成逻辑与治理路径. 体育学刊. 2025(01): 52-60 .  百度学术

百度学术

2. 刘心仪. “通过贿赂操纵体育比赛”刑法规制的困境与破局——对《德国刑法典》第265c~265e条的借鉴. 北京体育大学学报. 2024(02): 91-101 .  百度学术

百度学术

3. 陈泽鹏. 操纵竞技体育比赛行为的实务考察及入罪证成. 湖北体育科技. 2024(04): 106-112+118 .  百度学术

百度学术

4. 林仕杰. 体育反腐的刑法边界——以非国家工作人员受贿罪的限缩解释为切入点. 体育教育学刊. 2024(06): 49-54 .  百度学术

百度学术

5. 林信铭. 裁判员受贿操纵体育竞赛的刑法规制——一个中德刑法的比较考察. 环球法律评论. 2023(06): 181-198 .  百度学术

百度学术

6. 卢士洋. 兴奋剂违规行为的刑法规制研究. 法制博览. 2022(06): 118-120 .  百度学术

百度学术

7. 黄晨宾,李恒. 以自食兴奋剂为切入点对兴奋剂入刑的冷思考——基于批判入刑观的视角. 南方论刊. 2021(10): 68-70 .  百度学术

百度学术

8. 刘峰江. 可宥性事由:体育竞赛“越轨”行为出罪的又一考量因素. 河北体育学院学报. 2020(06): 9-16 .  百度学术

百度学术

9. 霍俊阁. 竞技体育过失伤害行为非罪化的程序性考察. 西安体育学院学报. 2019(06): 648-654 .  百度学术

百度学术

10. 刘焱,芮沁. 论兴奋剂滥用的刑法规制. 中国卫生法制. 2019(06): 25-29+38 .  百度学术

百度学术

11. 贾健,赵亚坤. 社会体育伤害行为的正当化及其界限——以业余足球中的伤害为例. 河南警察学院学报. 2019(06): 73-81 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(8)

下载:

下载: