Exploring the Innovative Path of High-quality Development of Sports Industry from the Perspective of New Quality Productive Forces

-

摘要:

发展新质生产力是顺应新一轮科技革命和产业变革的必然选择,是推动体育产业高质量发展的内在要求和重要着力点。运用文献资料、专家访谈等研究方法,基于新质生产力视域,探索体育产业高质量发展的价值意蕴、影响机制与创新路径。认为:发展新质生产力对助推体育产业高质量发展的价值主要体现在经济、社会与生态3个方面。新质生产力通过牵引效应发挥科技创新的牵引带动作用,通过增长效应提高体育产业的全要素生产率,通过结构效应优化体育产业结构形成新优势,通过乘数效应提升体育产业总体规模和质量。提出创新路径:培育发展动能,实现高水平科技自立自强;创新产业布局,完善现代化体育产业体系;完善体制机制,激发体育企业积极主动性;释放人才活力,加快体育产业劳动者技能升级;坚持绿色发展,推动体育产业融合化发展。

Abstract:The development of new quality productive forces is both the inevitable choice to comply with the new round of scientific and technological revolution and industrial change, and the internal requirement and important focus to promote the high-quality development of sports industry. Based on the perspective of new quality productive forces, this paper discusses the value implication, influence mechanism and innovation path of high-quality development of sports industry by research methods such as literature review and expert interviews. The research shows that the value of developing new quality productive forces to promote the high-quality development of sports industry is mainly reflected in three aspects: economy, society and ecology. The new quality productive forces exert the driving role of scientific and technological innovation, improve the total factor productivity of the sports industry through the growth effect, optimize the sports industry structure to form new advantages through the structural effect, and improve the overall scale and quality of the sports industry through the multiplier effect. It is proposed to cultivate the driving force for development to achieve the high-level scientific and technological self-reliance, innovate the industrial layout to improve the modern sports industry system, complete the system and mechanism to stimulate the active initiative of sports enterprises, release the vitality of talents to accelerate the upgrading of skills of workers in the sports industry, and adhere to green development to promote the innovative path of integrated development of sports industry.

-

我国经济正历经由高增速向高质量发展转变的关键阶段,急需新的生产力理论指导实践。新质生产力理论是习近平经济思想的最新成果,是对马克思主义生产力理论的创新和发展,已展现出对我国经济社会高质量发展的强劲支撑力。2023年9月,习近平总书记首次提出“新质生产力”这一概念,强调要整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力[1]。2024年1月,习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时进一步提出“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”的重要论述[2]。2024年7月18日,党的二十届三中全会通过《关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,要求“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”[3]。习近平总书记关于新质生产力的系列论述既为系统把握新质生产力的内涵特征提供了根本遵循,也为经济社会各行业实现高质量发展提供了实践指南与动力支撑。

加快体育产业高质量发展进程是实现到2035年使体育产业成为国民支柱性产业这一宏大目标的重要内容[4]。近年来,随着经济社会发展和居民生活水平的普遍提升,我国体育产业呈现良好发展态势,产业规模、产业质量、产业基础均显著提升,但也面临专业化人才规模不足、数字化转型程度不高、要素配置效率低下等诸多困境[5−7]。新质生产力作为新时代先进生产力的具体形式,具有高科技、高效能、高质量等典型特征,能够持续推动传统产业生产方式、生产要素、生产结构的系统升级,从而为体育产业加快破除产业发展阻滞、营建适宜发展环境、实现高质量发展提供理论指引与行动指南。鉴于此,本文立足新质生产力的内涵特征,探索新质生产力视域下体育产业高质量发展的价值意蕴与影响机制,并结合现实挑战提出创新路径,以期为新时代体育产业高质量发展提供理论参考与实践指导。

1. 新质生产力视域下体育产业高质量发展的理论内涵与现实基础

1.1 新质生产力与体育产业高质量发展的理论内涵

新质生产力是习近平总书记立足我国经济社会发展态势对马克思主义生产力理论的创新和发展,深刻把握其内涵需要立足马克思主义生产力理论,对其进行系统理解。具体来看,马克思主义生产力理论认为,生产力包含劳动者、劳动资料与劳动对象三大要素[8]。新质生产力相较于传统生产力而言,对劳动者、劳动资料与劳动对象提出了更高要求[9]。①就劳动者而言,新质生产力强调劳动者从传统生产力下的体力劳动型、技术型劳动者向知识型、技能型、创新型劳动者发展,以适应和满足不断变化的生产需求,成为高素质劳动者。②就劳动资料而言,新质生产力强调劳动资料从传统机械设备向“高精尖”设备演化,实现传统劳动资料与数智化劳动资料的融合升级,成为“新介质”的劳动资料。③就劳动对象而言,新质生产力强调将数据等新要素与传统劳动对象充分融合,其范围领域持续扩大,如数据要素与传统劳动资料充分结合,转变为“新料质”的劳动对象。新质生产力是以科技创新为核心、符合新发展理念的先进生产力质态,具有高科技、高效能、高质量的特征。

体育产业实现高质量发展是体育领域对高质量发展战略的切实响应,也是加快社会主义现代化强国建设的重要内容。具体来看,体育产业高质量发展主要包含3层要义:①体现新发展理念。体育产业高质量发展首先是发展理念的转变,创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为体育产业高质量发展提供了方向。②与传统发展模式相比,发展状态呈现出更高质态。从系统论角度来看,体育产业高质量发展既包含“量的扩张”,又包含“质的提升”,是体育产业系统由持续量变向质变演化以达到更高层次发展的动态过程[10]。③发展过程体现为加速体育产业现代化。从体育产业高质量发展与现代化体育产业体系构建之间的关系来看,加速体育产业现代化进程是推动体育产业高质量发展的内在要求,现代化体育产业体系的构建则为体育产业高质量发展提供了目标指向。

新质生产力的核心要义是“以新促质”,对应的是新的生产方式、新的科学技术和新的产业形态,而体育产业高质量发展正是要通过新兴技术引领、创新要素挖掘、产业跨界融合等加快推进自身转型升级,两者具有高度关联性。加快发展新质生产力和推动体育产业高质量发展是通过“高素质”劳动者、“新介质”劳动资料与“新料质”劳动对象及其优化组合过程中实现的体育产业发展理念、过程、结果的全方位变革,从而推动产业高质量发展的渐进过程。①以新质生产力为引领,有利于加速新旧动能转换,促进体育产业领域生产力的不断解放与发展。通过颠覆性技术创新,以精确预判、精益生产、精细管理、精准营销为牵引,不断调整体育产业领域的生产组织方式,促使其在生产技术、生产管理与生产模式等方面产生革命性变化。②加快发展新质生产力,能够实现要素创新性配置,突破体育产业创新上限。体育产业领域的新质生产力发展强调质量和效率的增长,更注重劳动者、劳动资料、劳动对象的要素禀赋与组合方式的变革与优化,大幅提升体育产业全要素生产率与创新活力,从而在供给端提升体育产品与服务的数量和质量。③体育产业领域的新质生产力发展强调科技创新与产业创新融合,有利于加快体育产业结构优化与重组。数字技术深化“互联网+”“人工智能+”“区块链+”等各类产业发展形态与体育产业的融合,促使融合产业赋能边界不断拓展、辐射带动作用不断增强,进而带动体育产业创新迭代与结构升级。同时,新兴体育产业和未来体育产业的孕育与发展也将成为体育产业领域发展新质生产力的具体表现。④加快发展新质生产力,有利于发掘数据要素价值,推动体育产业经济乘数式增长。数据要素作为构成新质生产力的新型生产要素,能够与其他传统生产要素结合以快速积累、集聚并发挥乘数效应,有利于体育产业摆脱传统资源消耗与低成本劳动的经济增长方式,向更高效、可持续的增长模式转变。

1.2 新时代我国体育产业高质量发展的现实基础

1.2.1 体育领域政策相继出台,体育产业创新动能持续增强

新时代10年来,我国体育产业发展基础越发夯实,体育产业创新动能持续增强。截至2021年底,全国体育产业及相关产业共吸纳就业718.6万人,比2012年增加了343万人,其经济、社会、环境价值日益显现[11]。创新是引领产业发展的第一动力,为积极鼓励体育制造业、竞赛表演业、户外产业等业态相关企业创新发展,国家颁布了诸如《“十四五”体育发展规划》《体育强国建设纲要》《全民健身计划(2021—2025年)》《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》等政策文件,为进一步释放体育产业价值,以科技创新加快体育产业创新发展,推动体育产业高质量发展提供了政策合力(表1)。新质生产力的生成与发展离不开颠覆性创新技术的革命性突破,数智技术、绿色技术向体育产业领域的广泛渗透,能够持续推动体育产业产品、业态、模式的创新发展,从而为体育产业高质量发展提供充足动力。

表 1 党的十九大以来相关政策文件中关于体育科技创新的内容(部分)Table 1. The content of sports science and technology innovation in relevant policy documents since the 19th National Congress of the CPC (Part)时间 来源 相关内容 2018年 《关于加快发展体育竞赛表演业的指导意见》 引导传统制造业企业进军体育竞赛表演装备制造领域,促进体育赛事和体育表演衍生品的创意和设计开发 2019年 《体育强国建设纲要》 加快推动互联网、大数据、人工智能与体育实体经济深度融合;促进体育制造业转型升级、体育服务业提质增效 2019年 《关于促进全民健身和体育消费 推动体育产业高质量发展的意见》 推动智能制造、大数据、人工智能等新兴技术在体育制造领域的应用;创建体育用品研发制造中心 2020年 《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》 进一步优化新业态新模式引领新型消费发展的环境;增强新型消费对扩内需、稳就业的支撑 2021年 《全民健身计划(2021—2025年)》 推动体育产业数字化转型,积极培育智能体育产业 2021年 《“十四五”体育发展规划》 坚持供需两端发力,从强化要素创新驱动,打造现代化体育产业体系 2021年 《冰雪旅游发展行动计划(2021—2023年)》 促进冰雪旅游与科技融合;推动冰雪旅游与大数据、物联网、云计算、5G等新技术结合 2022年 《关于构建更高水平全民健身公共服务体系的意见》 推广绿色建材和可再生能源使用,运用5G等新一代信息技术;推进健身设施绿色低碳转型 2023年 《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案(2023—2025年)》 提升户外运动科技应用水平;利用好App、小程序等数字化平台,发布骑行、徒步、自驾游等线路 2024年 《关于促进服务消费高质量发展的意见》 加快生活服务数字化赋能,构建智慧商圈、智慧街区、智慧门店等消费新场景;推出一批新型信息消费项目 1.2.2 数字经济环境持续优化,体育产业数字化转型不断加快

近年来,党和国家高度重视我国数字经济发展,从政策支持、路径指导、治理保障等多方面持续优化数字经济发展环境。相关数据显示,2022年我国数字经济规模达50.2万亿元,占GDP比重达41.5%,数字产业化规模达9.2万亿元,产业数字化达41万亿元,呈现良好发展态势[12]。在体育领域,体育产业数字化转型是数字经济与体育产业融合发展的实践形式。随着数字产业化与产业数字化的持续加快,体育产业数字化转型浪潮随之而来,新基建、新技术、新应用加速赋能体育产业数字化发展,持续优化体育产业领域生产力质态水平,为体育产业高质量发展提供了充足动力。相关研究[13]表明,2014—2021年数字经济与体育产业的综合发展水平呈现稳步增长态势。未来,随着新质生产力的持续发展与效能的不断提高,体育产业数字化转型进程必将得到快速发展。

1.2.3 体育消费水平日益提升,数字体育消费逐渐成为发展趋势

随着国家经济水平的持续提升,我国居民体育生活消费潜力得到有效释放。截至2023年,我国已成为全球最大的体育消费市场之一,市场规模约1.5万亿元,经常参与体育锻炼的人数超过5亿人,体育消费需求快速增长[14]。数字经济快速发展,电子竞技、智慧体育公园等新场景不断出现,“线上健康跑”“智慧马拉松”等活动拓展大众体育消费空间,体育消费水平不断提升。同时,随着数字体育消费环境持续优化、数字体育消费工具广泛普及、数字体育消费场景不断涌现与数字体育消费群体规模持续扩大,居民对体育产品与体育服务有了更高的要求,体育消费需求逐步朝向多元化、智能化、个性化方向演进[15]。体育产业通过持续推动产品创新、业态创新与模式创新,以数字体育消费引领体育消费新趋势、顺应体育消费新变化,为其进一步匹配新质生产力发展要求奠定基础。

1.2.4 科技应用能力日渐精进,体育产业领域生产力水平显著提升

数字经济时代,人工智能、物联网、大数据等数字技术快速迭代,在数据要素作为关键生产要素的赋能作用下,体育产业的科技创新能力得到显著提升,为加快发展新质生产力和推动体育产业高质量发展提供技术基座。①数据要素高流动性、网络正外部性的特征使得自身具备低成本并无限复制的优势,可同时在多个微观场景中与其他生产要素相结合,其在应用过程中逐步体现技术理性与工具价值的双重逻辑,拓宽不同生产要素间的发展空间以不断释放体育产业领域的生产力。②通过现代信息通信技术的应用,体育产业领域中的劳动者借助云平台可在不同地点共享劳动资料与劳动对象中的信息及资源,突破地域与时空对劳动方式的限制,有利于充分激活其创新能力与创新积极性[16]。进一步地,劳动者经过知识与前沿技术应用的不断积累与更新,以较高的创新活动贡献力在体育企业内部的决策机制中扮演重要角色。例如,安踏体育公司通过打造学习型组织,将人才发展战略与企业战略相结合,实现了人才管理和培养的高效性、精准性和可持续性。

2. 新质生产力视域下体育产业高质量发展的价值意蕴

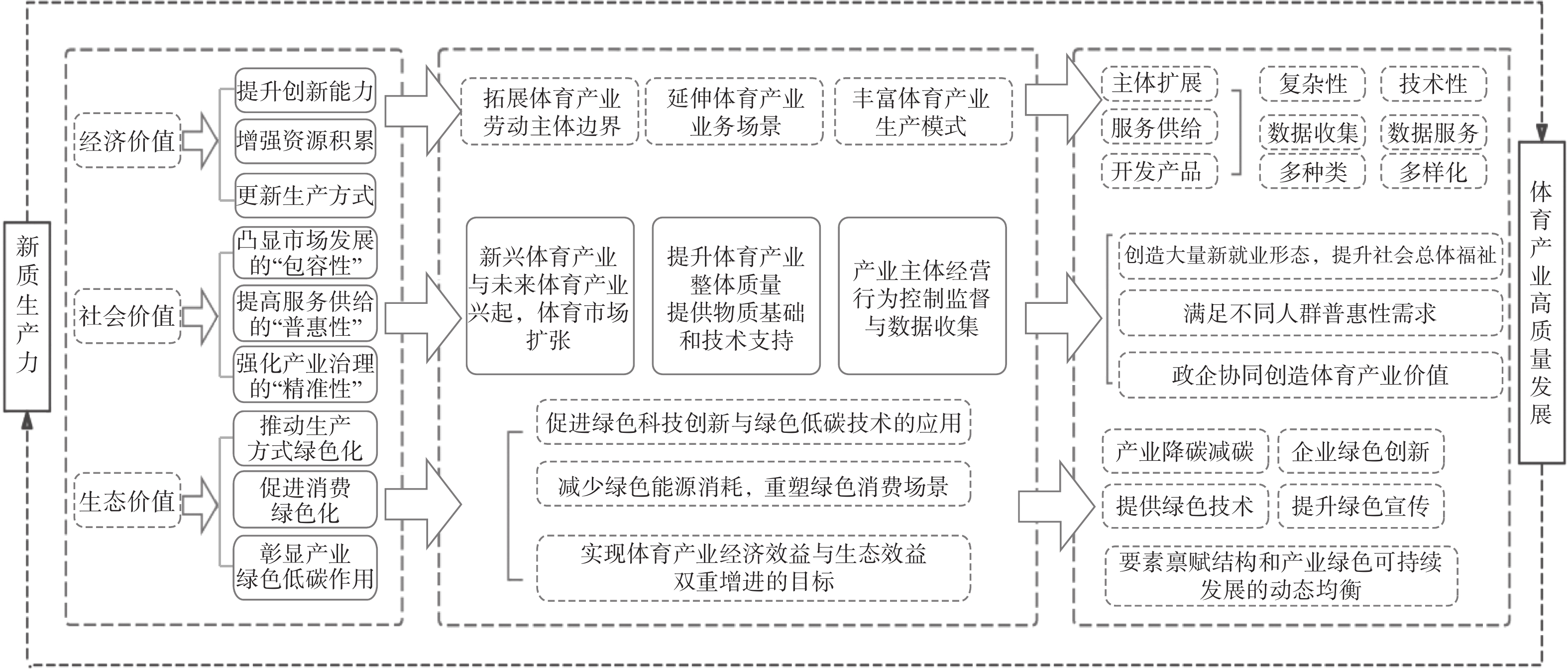

客观分析新质生产力视域下体育产业高质量发展的价值意蕴,有助于深入理解新质生产力对经济社会的引领作用,并在此基础上进一步探究体育产业高质量发展的影响机制。通过技术革新和管理创新,新质生产力不仅为体育产业发展提供了更广阔的发展空间,也凸显了其社会价值、促进了环境质量的持续改善。基于此,从经济价值、社会价值、生态价值维度阐述新质生产力视域下体育产业高质量发展的价值意蕴(图1)。

2.1 经济价值维度

(1)发展新质生产力有助于提升体育产业的创新能力。在新质生产力的驱动下,体育产业领域引入信息化、智能化等高新技术,更复杂、技术性更高的劳动过程在对劳动者提出更高技能要求的同时也为劳动者的技能提升创造条件。数据要素的渗透拓展了传统劳动主体的边界,促使生产力要素主体扩展为人与人工智能相适应的新型劳动者,在极大程度上提升了体育产业的劳动效率与劳动质量,从而进一步提升创新能力。高技能劳动者可以快速适应生产线的转变,增加产品类别和生产模式的多样性,进一步提升企业的市场适应能力和产品的个性化服务水平[17]。例如,安踏体育公司通过建立DTC商业模式缩短渠道链路,并调整管理层分工强化人才梯队,在提升公司整体管理能力和效率的同时有效加强了自主创新能力。

(2)发展新质生产力有助于增强体育产业的资源积累。①新质生产力通过智能化手段优化新型生产要素、探索高效率发展路径,将体育产品运行数据与用户使用信息互联,并驱动体育企业根据用户行为偏好、使用习惯持续改进产品性能与服务质量,将业务活动扩展到产品设计与制造环节,不断优化产品配套服务供给,推动产业链向价值链前端移动[18]。例如,每步公司以独有的体育垂直领域大数据及算法搭建起智能服务体系,以PaaS加SaaS的模式持续丰富“一云多端”产品矩阵,形成从数据归集到数据服务的价值闭环,实现赛事产业链协同。②新质生产力借助网络平台推动体育企业开展更深层次协作,将供应链的运营模式从“串联”向“并联”转换,促进信息在供应链上充分流动。体育企业利用数据收集、整合、分析、共享与价值创造,加速要素资源向优质体育企业、产品和服务集中,实现要素价值倍增与资源配置优化;同时,体育企业在此基础上能够与消费者形成良好的互动关系,并提高双方开展业务合作的可能性与便利性,有效降低交易双方的沟通成本和决策成本,从而增强体育企业的韧性、弹性、适应性[19]。

(3)发展新质生产力有助于更新体育产业的生产方式。新质生产力包含的高端技术可有效提升体育企业加工与生产更复杂、更精细产品的能力,催生多样化的劳动对象,助推体育产业转型升级[20]。①数据作为新型生产要素参与体育产业物质生产和价值创造过程,突破与重构体育产业的生产时空,使得传统的大规模标准化生产模式逐渐转变为响应速度更快的灵活性制造模式[21]。②数据要素在体育产品生产上的嵌入不断提升其数智化程度,将体现人机互动功效的新科技、新设备、新理念融入原始设计,开发具有高度差异化特征的智能产品,实现体育产业的生产方式变革。

2.2 社会价值维度

(1)发展新质生产力有助于凸显体育产业市场发展的“包容性”。发展新质生产力可促进新兴体育产业与未来体育产业的兴起和体育市场的扩张,在为劳动者提供更多就业机会的同时进一步满足消费者的多元化需求,从而推动体育市场的包容性增长。①新质生产力通过降低就业成本和就业门槛、转变就业模式、延展工作内容,吸纳了更广泛的就业群体,并创造出大量的新就业形态。高素质、高科技人才资源以其更具创造性、高级性的复杂劳动特征对体育产业产生更强的作用,进而对抽象和复杂的体育劳动产生正向互补,从而衍生高附加值就业的新形式,提高了就业率和从业者收入水平[22]。②新质生产力通过技术创新和市场机制的作用推动体育产业优化升级和经济结构调整,通过资源配置的高效性、生产效率的高速率和产品质量的高效能形成具有可持续性、竞争性和包容性的新生产范式,既推动体育产业经济持续增长,也为消费者提供了更多选择,从而更好地满足人民日益增长的体育物质和精神文化需求,促进社会福祉的提升。

(2)发展新质生产力有助于提高体育产业服务供给的“普惠性”。①新质生产力的发展强化了数字技术的普惠性和共享性,为体育产业整体质量的提升提供物质基础和技术支持,使得体育科技成果能够惠及更广泛的群体。通过搭建各类数字技术平台,以数字网络基础设施建设水平的大幅提升强化数字技术和体育产业的协同集聚,为体育产品与服务下沉大众体育消费场景创建了应用场景与条件[23]。同时,新质生产力完善的数字终端设备和服务供给有助于弥合数字鸿沟,提高落后地区、弱势群体的体育消费韧性,充分释放其稳经济、促增长的作用。②发展新质生产力有利于加快体育产业数字化转型,助推体育产业适应普惠性需求。体育企业应用敏捷型、智能化的组织架构和辅助工具,对体育消费者的各类需求数据进行精准聚类,实现体育产品和服务的柔性化生产与调整,使不同人群需求导向的体育产业细分赛道兴起,强化体育产业满足不同人群普惠性需求的能力。

(3)发展新质生产力有助于强化体育产业治理的“精准性”。①在新质生产力的驱动下,技术快速迭代要求体育产业从封闭走向开放协作的多主体、多环节协同共治,实现体育信息的全面联通、全程网办和全域数治。体育企业在数字化平台上的交互行为加强了企业间、企业与产业间、企业与行政部门间的联系,更加开放、共享的数据信息促使各方利益相关者加大了对企业交互行为的监督,对于提升政府信息收集与监管的效率并改善自身的信息劣势、实现体育企业经营行为的实时控制与动态监督有着重要促进作用。②通过体育企业运营数据的收集,政府在提升数字化监督能力的同时间接评估政策对企业发展的影响,帮助政府从政策时效性、政策受体、政策保障等方面评估落地效果并进行及时干预与修订[24]。这有助于政府结合体育企业发展的实际需要制定相关辅助政策,保障政策目标与企业执行的连续性并提升体育产业政策实施效果,从而实现政府与企业社会价值创造的最大化。

2.3 生态价值维度

(1)发展新质生产力有助于推动生产方式绿色化。新质生产力通过促进绿色科技创新与绿色低碳技术的应用,在生产、经营、管理等方面有针对性地提高绿色创新成果转化率,增强体育产业的绿色治理能力。①在产业层面,推动尤其是体育用品制造业、体育建筑业等体育产业细分业态的降碳和减碳,实现生产降碳、生活降碳和促进体育碳市场交易,有力控制固定资本的盲目扩张和一次性体育商品的过剩供给[25]。②在企业层面,数字技术将企业创新机制纳入产品设计、研发、生产等各流程环节,增强体育企业数据分析能力并推动企业内部流程的再造,以强力的激励机制和部门结构的优化驱动产品多维创新,有效释放企业在产能过剩与供需对接方面存在的压力,从而进一步提高企业绿色创新效率与质量。例如,特步公司引入极智嘉大小车全柔性货箱方案,业务单元实现了存储力3倍提升,人员需求降低50%,以降本、增效、低碳的方式推动全渠道业务升级,为消费者带来更优体验。

(2)发展新质生产力有助于促进体育消费绿色化。①新质生产力通过引入先进的循环经济模式和资源管理技术,将绿色管理与绿色创新嵌入体育企业运行的各个环节,为体育企业实现绿色体育产品供给提供了技术手段和创新模式,减少体育企业对能源等物质资料的消耗,使绿色服务要素在绿色产品的价值中发挥更为重要的作用。②新质生产力加速数字化平台上信息的共享与应用,其所构建的绿色生活场景将重塑社会消费力的内容结构[26]。例如,以消费数字化降低减少交通出行和消费场所的资源能源消耗等,并逐渐成为支撑和扩大绿色体育消费的创新方式。同时,新质生产力能够借助数字化平台加大对绿色体育消费的相关宣传力度,倡导消费者转向低碳生活方式,增强消费者的绿色意识与行动。

(3)发展新质生产力有助于彰显体育产业绿色低碳作用。体育产业是朝阳产业、绿色产业,加快发展新质生产力能够实现体育产业经济效益与生态效益双重增进的目标,突破体育产业高质量发展的绿色壁垒。①新质生产力摆脱了传统的生产方式,为体育产业发展的绿色变革积蓄新的动能。体育产业在提升自身技术水平的同时也将参与生态环保、提高绿色生产能力作为企业的重要责任和核心能力之一,促使企业在社会环境、环保领域的投入资源逐渐增多,从而增进体育产业与自然生态系统之间的协调[27]。②体育产业依托新质生产力的发展抢占未来产业制高点,适应未来绿色低碳条件下的规则变化。体育产业基于新生产技术与新能源技术的支撑,在实现要素禀赋结构和产业绿色可持续发展的动态均衡基础上,引导自身创新要素向绿色效率提升方向转变,推动体育产业绿色低碳生产的技术标准制定、环境规范建设,并努力在绿色低碳领域稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放,以更加突出生态文明理念。

3. 新质生产力视域下体育产业高质量发展的影响机制

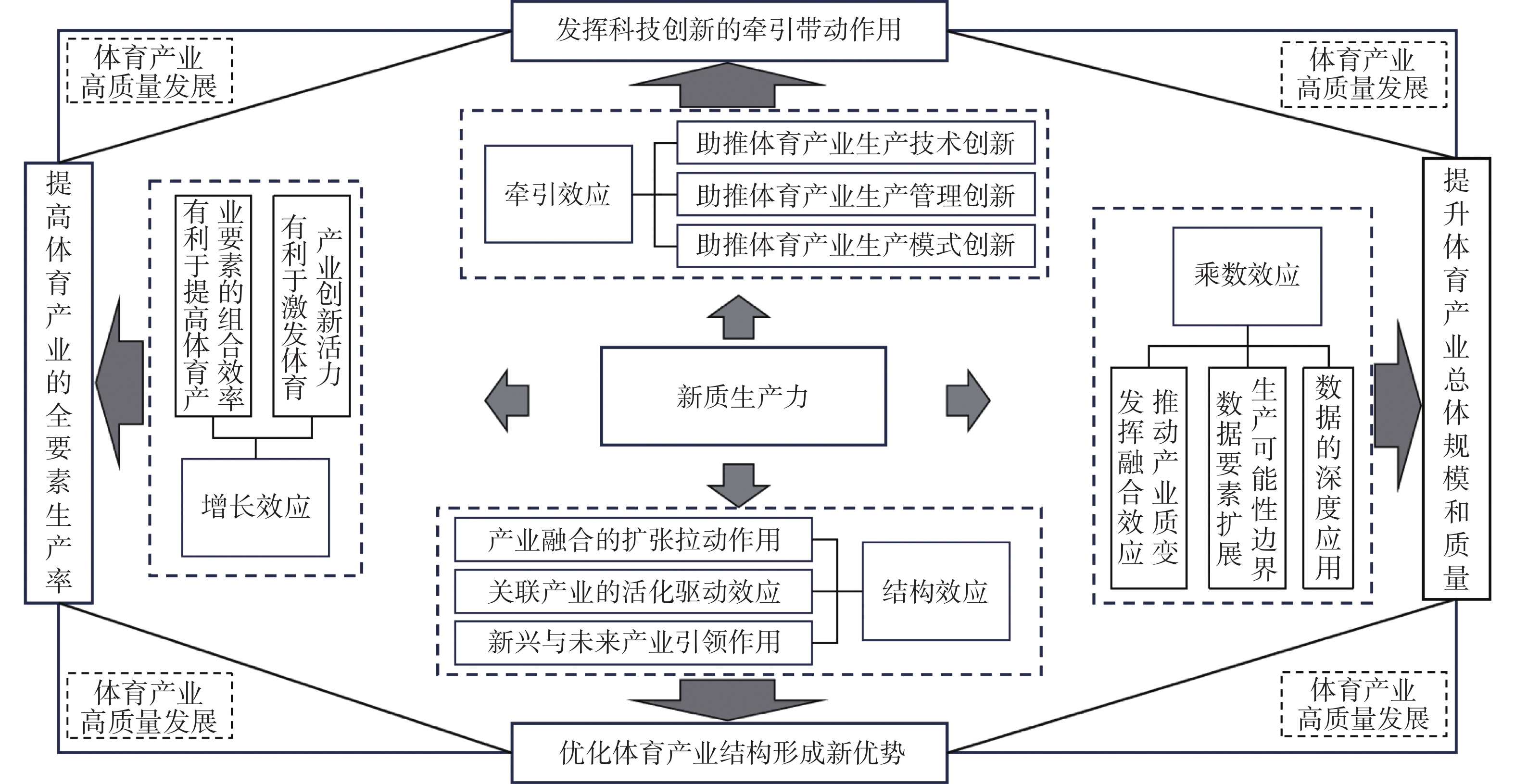

依据新质生产力与体育产业高质量发展的内涵特征,结合我国体育产业战略定位、发展趋势及实践要求,新质生产力主要通过科技创新的牵引效应、全要素生产率提高的增长效应、产业结构优化的结构效应、规模与质量提升的乘数效应来影响体育产业高质量发展(图2)。

3.1 牵引效应:发挥科技创新的牵引带动作用

新质生产力是创新起主导作用、以科技创新为核心要素的先进生产力质态[28]。当前,科技创新已进入密集活跃期,其以强大的渗透性、扩散性和带动性广泛赋能经济社会发展,展现出比传统生产力更加强大的科技内核[29]。新质生产力表现为战略性新兴产业和未来产业的发展,其核心是技术创新、管理创新和模式创新,具体到体育领域,新质生产力能够通过科技创新牵引带动体育产业技术创新、管理创新和模式创新,赋能体育产业高质量发展。

(1)新质生产力助推体育产业的生产技术创新。以数字技术、人工智能、物联网、虚拟现实等为代表的新一代科学技术在推动体育智能制造、个性化定制服务、沉浸式观赛、智慧场馆运营等方面实现突破性进步,进而提高生产效率、降低生产成本、提高供需精度,尤其是能够帮助体育服务打破时空界限,实现体育服务的可贸易性。例如,2022年北京冬奥会的场馆就广泛应用物联网技术,实现了对场馆环境的智能监控和调节,提高了运营效率和观赛体验。

(2)新质生产力助推体育产业的生产管理创新。管理创新是科技创新促进体育产业高质量发展的重要途径,体育企业运用云计算和大数据技术建立灵活高效的管理系统,对企业资源进行精细化管理与精准化配置,并在企业决策、媒体营销等方面提供强大动力。例如,万达体育通过社交媒体营销,与消费者建立更紧密的联系,提升用户参与度,持续优化企业市场推广和品牌建设策略,提高体育企业运营效率,增强企业的市场竞争力和品牌影响力。

(3)新质生产力助推体育产业的生产模式创新。模式创新是科技创新在体育产业中的直接体现。在科技创新支持下,体育产业提供多元化、个性化的服务,满足消费者的不同需求。例如:开发智能化健身应用和在线体育教育平台,为用户提供定制化的健身计划和专业的运动指导;利用虚拟现实技术创建虚拟体育场景,增加用户的互动性和参与感,提升消费者的满意度和忠诚度。

3.2 增长效应:提高体育产业的全要素生产率

习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上指出:“利用互联网新技术新应用对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造,提高全要素生产率,释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。”[30]新质生产力旨在提升全要素生产率、追求更高的生产效率和生产效能,能够通过提高体育产业要素组合效率、催生新型生产模式,提升体育产业全要素生产率。

(1)发展新质生产力有利于提高体育产业要素的组合效率。数据要素与劳动力、资本、土地等要素融合实现协同创新效应,在整合维度上表现为全要素数字化,即数据要素对传统生产要素进行重新组合,实现资源与要素的协作化开发、集约化整合和高效化利用。例如,体育用品制造业充分发挥以数字技术为代表的新一代科学技术,在研发、设计、采购、生产、销售、服务等诸多环节实现智慧化赋能,提升市场反应能力;同时,依托互联网平台,通过大数据技术对传统生产资源进行优化组合,提升传统要素创新型配置,不断提升要素产出效益。

(2)发展新质生产力有利于激发体育产业创新活力。①搭建新型体育产业创新平台。新一代科学技术逐步打破线上、线下的空间界限,催生了数字化创新平台,极大地降低了体育企业的协同创新成本,不断提升体育产业的创新效率[31]。②拓展体育产业创新主体。数字化平台的出现将用户、社群等消费群体进一步纳入体育产业创新主体行列,持续增强产业创新能力。例如,安踏、李宁等体育用品制造企业通过建立O2O数字门店等新零售平台,利用大数据分析技术,对用户消费数据进行深入挖掘和分析,为自身创意研发、定制化生产、精准营销提供数据资源支撑,使用户成为推动创新的新生力量。③打造开展体育产业创新活动的新载体。新质生产力赋能下的创新生态系统以数字化平台为创新生态系统的重要组织载体,基于信息集聚、交流和服务等功能,能够整合各类创新主体和资源,形成新的联结方式,加速信息传播与资源扩散。

3.3 结构效应:优化体育产业结构形成新优势

形成新产业、新业态、新模式是新质生产力促进经济高质量发展的必然结果[32]。随着数智化技术与体育产业融合的不断深入,推动体育产业结构优化升级是实现体育产业高质量发展的重要手段。

(1)发展新质生产力,可通过产业融合的扩张拉动作用驱动体育产业结构优化升级。以“数据呈现”为特征的数字技术带动了体育产业主导产业与其他业态交叉融合发展,体育企业将不再局限于传统的单一生产和服务领域,而是向提供多元化、定制化、个性化的产品和服务转变,促进体育企业加强合作,不断提升服务能力。例如:体育赛事服务与体育培训机构合作,为培训机构提供赛事资源,提升体育培训多元服务能力;体育器材制造企业与体育健身俱乐部合作,为俱乐部提供个性化、定制化的健身器材。

(2)发展新质生产力,可通过关联产业的活化驱动效应驱动体育产业结构优化升级。活化驱动是指将人工智能、5G、区块链等新一代科学技术纳入体育产业传统生产模式和运行模式,形成数字化产品和服务,促使下游产品的生产、分配、运输和销售模式得到创新和活化,提升各环节附加值,从而带来新一轮高质量增长。例如,利用大数据分析技术分析线上消费者的消费数据偏好,这种协同创新不仅加速了科技成果的转化应用,也促进了新技术、新产品、新服务的快速迭代和升级,从而推动体育企业形成智能生产、精准销售、定制服务等运营模式。

(3)发展新质生产力,可通过新兴产业、未来产业的带动引领作用驱动体育产业结构优化升级。产业是新质生产力的重要载体,新兴产业和未来产业主要集中在通信技术、新能源、新材料、人工智能等领域,这些前沿技术的迭代和广泛应用推动体育制造和服务的融合,尤其是新材料的应用对于体育产品的功能性提升发挥了巨大作用。同时,新兴产业与体育产业的融合可以拓展体育产业的服务范围,吸引更多的消费者,进而增加产业附加值,推动体育产业向纵深发展。例如,河北英利奥体育用品有限公司采用自主研发的新型SES橡胶弹性材料,以其韧性高、弹性好、耐磨且防滑的优势成为2024年巴黎奥运会3×3篮球比赛地板与乒乓球比赛地板的独家供应商,为体育赛事提供高品质服务。

3.4 乘数效应:提升体育产业总体规模和质量

随着数字技术和数据资源的广泛应用,我国数字经济迅猛发展。数据要素具有报酬递增、非竞争性和低成本复用等特征,在生产过程中能够发挥降低不确定性、提升交易匹配质量与效率的作用,与体育产业的深度融合有利于提高生产效率和产品质量,并日益凸显其赋能体育产业转型升级的“乘数效应”。

(1)发展新质生产力,可通过数据的深度应用显著提升体育产业的效率和价值创造能力。数据不仅是一种信息载体,更是推动体育产业创新和优化的关键资源。体育数据的有效挖掘和分析能够赋能体育产业中的其他要素,从而提高传统要素的投入产出效率。通过对大量数据的分析,企业能够识别出潜在的市场机会和消费者需求,进而调整产品策略和优化运营模式。例如,通过分析运动员的表现数据,体育装备制造商可以设计出更符合运动员需求的高性能装备,提升产品竞争力。同时,数据流能够促进创新流、人才流、技术流和资金流的高效配置,优化供应链管理,实现资源的精准投入和高效利用。

(2)发展新质生产力,以数据要素扩展生产可能性边界。体育数据要素能够突破传统资源要素约束条件下的产出极限,拓展新的经济增量[33]。①数据要素的广泛应用使体育企业不再仅依赖于传统的物理资源,而是可以通过数据分析和应用,优化生产过程中的资源配置,提高资源利用效率。②数据要素可以帮助体育企业更好地了解消费者需求,并通过数据分析开发出更符合市场需求的体育产品和服务,进一步提升产品创新能力。例如,舒华体育通过对大数据的深度分析,实时洞察体育产业市场与消费趋势,将信息流转化为价值流,推动产品创新和服务创新相辅相成,为形成创意研发、定制化生产、精准营销等新模式提供数据资源支撑。

(3)发展新质生产力,以数据“融合”效应推动体育产业发生质变。随着数字技术在体育产业领域的深度应用,新质生产力加快体育产业与健康、文旅等产业的融合发展,从而催生新应用、新业态,培育体育产业发展新动能[34]。同时,数据规模越大、种类越多,产生的信息和知识就越多,创造价值的空间就越大,进而凸显其“乘数效应”。例如,体育赛事组织方通过大数据分析观众的社交媒体行为和购票数据,可以优化赛事的推广策略,吸引更多观众参与。同时,通过融合赛事现场的多角度视频数据和运动员的实时表现数据,可以为观众提供沉浸式的观赛体验,增强赛事的吸引力和观众的忠诚度。

4. 新质生产力视域下体育产业高质量发展的现实挑战

4.1 创新资源分割:技术创新供需错配,平台建设相对迟滞

(1)体育产业科技研发整体水平相对较低,技术创新供给不足。现阶段,我国体育产业在设计、生产、营销、售后等环节的技术研发能力较薄弱,颠覆式创新能力较低,一些体育企业原有业务场景集中于非数字渠道,无法有效利用数字渠道使传统业务实现更好的增值、突破与创新。《中国数字体育洞察报告》数据显示,全球体育专利中发明类占95%,而中国体育专利中发明类仅占46%,且我国体育专利中85%集中于制造业,软件与服务业占比总和不超15%[35]。以体育用品制造业为例,我国体育用品制造企业的专利多以外观设计为主,关键核心技术的发明以及专利偏少、产品的科技含量偏低,在国际竞争中只能采用低价政策进行竞争,不利于国际知名品牌的形成与推广,制约了体育用品制造业的创新发展。

(2)体育产业创新链与产业链双链分离,技术创新供需错配。①高校、研究所等科研机构科研成果的市场化意识有待提升,对技术创新的长远规划不足。大部分科学研究仅追求学术价值,理论探索较多,在工程性、工艺性方面的研究较少,且多集中于技术跟踪、模仿或者低层次的重复研究。②创新技术的市场转化能力不足,产学研一体化水平较低。目前,我国体育产业产学研协同创新集中表现为“高校科研机构提供科研成果,企业转化为产品”的交钥匙方式,缺少为推动体育产业技术创新和成果转化设立的混合所有制新型研发机构,无法提供产业互补性技术资源供给,难以有效支撑新质生产力对体育产业“科研基础雄厚、创新能力强劲”的要求。同时,由于基础性研究和核心技术研究投入较大、研究周期长、成功率低,一些体育企业过度追求短期利益,科研投入意愿不高。

4.2 结构运行不畅:产业整体结构失衡,产业融合延伸不够

(1)体育产业整体结构不合理。近年来我国体育产业总体规模不断扩大,产业增加值持续提升,但从整体来看,我国体育产业中体育服务业产值占比偏低,特别是高质量的体育赛事供给不足,与发达国家相比仍有差距。根据2022年全国体育产业总规模与增加值数据公告,体育用品制造业在体育产业总产值中占43.2%[36],且多为劳动密集型制造业和依赖资源的资源密集型产业,资源消耗大而产品附加值低。同时,虽然国内职业体育备受资本追捧,但真正服务于职业赛事、场馆、媒体和俱乐部的体育科技产品和服务较少,更多资本集中在俱乐部和赛事运营本身,这在科技创新生态的完备性上与欧美差距显著。

(2)体育产业与数字经济融合程度仍需进一步提升,产业融合延伸不够。①新质生产力赋能体育产业以新一代数字技术为支撑,对产业链上下游进行全要素数字化升级、转型和改造[37]。现阶段,体育产业与数字经济融合深度仍需加强,部分体育企业缺乏将数字技术与实际生产和经营过程深度融合的能力,其在提高效率、优化生产流程等方面的潜力无法充分释放。②产业融合延伸不够。当前,体育产业处于融合发展的培育阶段,“体育+”和“+体育”在深度和广度上发展不充分,市场主体融合活力不强,对其他产业带动力弱,发展质量、效益有待提高,仅仅是简单加总难以满足跨区域、专业化、个性化的市场消费需求。

(3)区域体育产业结构发展不均衡。受区域经济发展水平差异的影响,区域体育产业生产要素有序流动的制度性壁垒仍然存在,地方政府间竞争大于竞合,政府资金投入、技术支持的不均衡与各主体利益诉求的不一致等因素使得体育产业分工协作基础不牢,区域体育产业集群分工协作体系发展尚不稳定,在一定程度上为区域经济协调发展增加了新的困难。

4.3 制度供给欠缺:政策法规尚待完善,协同治理难度较高

(1)体育产业领域政策支持体系仍待完善。目前,体育产业领域现有政策内容多从宏观角度推进体育产业创新发展,如《关于促进全民健身和体育消费 推动体育产业高质量发展的意见》《“十四五”体育发展规划》等文件提出“支持大数据、区块链、物联网等新技术在体育领域的创新运用”等内容,但相应的技术应用实施方案、智能技术接入标准及引导细则尚未跟进,相关文件的号召还处于表层化,体育产业数字资源开发、数字产品供给、专属数字基建布局等方面的战略引导不足。总体而言,新质生产力与体育产业的融合尚处于初步探索阶段,其赋能体育高质量发展的针对性政策有待进一步深化。

(2)体育产业协同治理难度较高。①体育产业发展涉及多部门共同推进,实现部门间高效协同运行仍需较长时间的探索与挖掘。如《关于推进体育助力乡村振兴工作的指导意见》涉及国家体育总局、教育部等10余个部门,但在具体落地实施时,不同部门间就如何协作尚未做出明确规定,对于部门职责、分工等的引导不足,相关政府部门间的“数字对话”还有待加强。②新质生产力赋能体育产业融合化所催生的新产业、新业态与新模式涉及多行业、多领域,而行业及领域之间的差异性会对融合发展产生制约,其夹杂着经济本质目标的治理行为在一定程度上会与政府的宏观治理目标产生摩擦,使得体育产业协同治理较为困难。

4.4 人才体系薄弱:人才建设效果欠佳,培育环境有待优化

(1)体育产业人才保障与激励体系不健全。我国体育科技发展起步较晚,体育产业的发展水平和科技创新水平尚显不足,人才、技术等要素自由流动存在较多壁垒,科研资金获取渠道较窄等阻滞因素仍然存在,对新型体育科技创新人才吸收和储备的基础较为薄弱。体育科技人才发展缺乏保障机制和长效激励机制,科技创新战略缺乏长远性、拆解不到位、数字激励制度不完善,整体队伍建设滞后,阻碍人才建设效率的提升。《中小企业数字化转型研究报告(2024)》数据显示,多数企业对数字化人才吸引力不强,中小企业数字化转型缺乏保障[38]。折射到体育企业,数字化人才的“造血”能力则更为不足,其普遍面临人才数量少、水平低、培养难、引不来和留不住等问题,难以与新质生产力发展的要求相适应。

(2)体育产业人才培养体系尚不完善。高校与体育产业协同培育的高素质数字化技能人才十分紧缺,政校联动共建的体育产业研究中心数量少,无法较好地实现体育产业高新技术应用人才培养,科技创新人才培育机制亟待普及性和结构性调整[39]。新兴体育产业和未来体育产业相关知识的课堂导入不够及时,体育人才的知识能力储备不能匹配体育企业的真实需求,难以为新质生产力赋能体育产业高质量发展提供丰沃的人才培养土壤。例如,北京体育大学、上海体育大学、山东体育学院等高校虽开设大数据科学与技术、数据科学及电子竞技运动与管理等专业,但其学科培养刚刚起步,针对体育产业的真实教学训练项目等场景搭建不足,学科交叉融合的“催化剂”功能尚未有效发挥。

4.5 产业协同滞后:低碳转型存在桎梏,产业融合发展受限

(1)产业低碳发展的政策框架与标准建设起步较晚,引领作用发挥不充分。我国加强顶层设计,将应对气候变化纳入生态文明建设整体布局与经济社会发展全局,并出台《工业领域碳达峰实施方案》《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》等政策文件,均宏观性地强调强化新一代信息技术在绿色低碳领域的创新应用。但对于体育产业而言,在低碳革新过程中缺乏系统性、全局性、长远性、针对性的新兴技术应用实施标准、方案,且引导细则、政策解读的不完善导致企业在实践活动中仍面临较大风险。此外,体育产业领域中小型体育企业数量较多,在资金、税收、金融等方面的政策保障力度较弱,使得企业仅靠自身力量无法进行快速的低碳化、数字化转型升级,急需政府的多方面扶持。

(2)现行技术难以支撑体育产业低碳发展,前瞻性、颠覆性技术应用仍需加强。在“双碳”目标下,能源革命是产业低碳发展的主战场、主阵地,但能源结构决定了传统高碳生产方式仍是主流,现有生产技术局限与成本壁垒限制了能源低碳转型的范围与效率,需在低碳技术与负碳技术方面创新突破,提升能源、资源的利用效率。以数字技术为代表的新一代通信技术能够提升体育产业的生产效率,实现降碳与脱碳,但数据基础设施绿色低碳运行成本高、区域行业低碳化高质量发展协同难等问题仍未解决。同时,体育产业包含178个国民经济小类,产业体系的繁杂性导致碳排查与监管的核算边界广、基础数据多,对于云计算、数据储存等的技术要求比较高,体育产业低碳生产监管的难度大。

(3)体育产业低碳发展的金融产品与服务体系不完善,融合化发展受限。在新兴产业、未来产业的发展过程中,融资约束成为显著的制约因素。2024年3月27日,国家发展改革委、财政部等七部委联合出台《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》,聚焦绿色金融标准体系、约束机制、绿色金融产品和市场发展等[40],但对于如何推动各类金融低碳政策和责任主体协同推进的相关政策较少。同时,我国多数体育企业追求短期经济利益、主动低碳转型意识薄弱,在创新技术的赋能与新质生产力的引领下,由于业态新颖、市场前景和盈利的不确定性,加之研发周期长、成本高、成果转化风险大,中小微企业融资风险评估复杂,加剧了融资的不确定性。

5. 新质生产力视域下体育产业高质量发展的创新路径

5.1 科技创新之路:培养体育发展新动能,实现高水平体育科技自立自强

(1)加强技术赋能作用,激发体育产业创新主体活力。以科技创新为高质量发展的核心动能,打通政府、企业、高校、科研机构的信息沟通渠道,引导各创新主体间信息、技术、人才等要素的高度汇集与高效流动,推动创新链、产业链、资金链、人才链深度耦合[40]。通过财政补贴、奖励、税收优惠等激励形式,激发体育企业进行自主研发和技术创新,培育具有自主知识产权的核心技术和品牌,实现从技术依赖向技术独立自主转变,提升整体产业的工艺、技术、材料研发水平和产业服务附加值。

(2)加强科技研发投入,提升体育产业创新绩效。新质生产力的科技创新特性要求体育产业实现高水平体育科技自立自强与颠覆性科技创新,关键在于加强体育科技研发,提升运动健身产品与服务的科技含量。通过引进先进生产技术,结合自主研发基础,不断提高我国体育产业的科技创新水平,从而形成独特的品牌竞争优势。例如,泰山体育集团投资数亿元研发基于尖端“计算机视觉识别技术”的“人机交互芯片”,并建成了全球领先、全国唯一的体质检测大数据平台和科学健身运营平台,能够有效采集运动员点位、运动轨迹、运动力度、动作频次等信息。

(3)构建科技创新平台,提升体育科技成果市场转化率。积极应用新型数字技术构建体育产业科技创新平台,支持原创性科技项目和高新技术研发,共同进行技术开发和成果转化。通过引进先进技术和设备,以加强体育企业与高等院校、科研机构的合作等途径联合体育产业发展主体培育新发展动能,推动体育产业技术创新和产品升级,提高竞争力和市场份额[41]。例如,“北体—安踏运动科技研发中心”依托北京体育大学运动科学研究资源,借助安踏集团资金及产业支持,培育打造国家级运动科学研究平台,实现新型科技成果应用转化与运动产品科技研发。

5.2 结构创新之路:创新产业布局,完善现代化体育产业体系

(1)深化供给侧结构性改革,推进体育产业供需匹配。通过调整产业布局引导资源向高附加值领域集中,促进体育产业链高级化的延伸和升级。同时,鼓励企业进行跨界合作和多元化经营,拓展新的业务领域和市场空间,加速体育产业与其他产业的融合,推动形成跨界融合的新产业形态,提升产业整体的竞争力和创新能力。例如,黑龙江省号召各地体育管理部门,结合雪上运动项目特点,让体育赛事活动进入景区、街区、商圈区域,创造性地推出“冰雪体育赛事+旅游+娱乐”的融合模式,将赛事活动带来的“流量”转换为经济的“增量”,为持续扩大消费贡献冰雪体育产业新力量。

(2)优化产业结构布局,加快构建现代化体育产业体系。国家体育总局局长高志丹提出,“积极培育新质生产力,从体育赛事和体育制造业两端发力,促进体育健身休闲消费,推动体育产业高质量发展”。①体育企业应将产品的自主创新和可持续发展能力作为着力点,形成传统体育产品与新型智能产品相结合的“双主线”发展方式。发挥云平台、大数据服务平台等互联网平台在资源整合方面的优势,积极开展体育企业数字化转型的案例总结和经验分享,有效集聚关键核心技术等优势资源。②以新质生产力带动新的数字技术涌现,推动数字技术与体育产业在业态与产业间的融合,提升体育用品制造业、体育服务业的科技水平,实现体育产业链的纵向延伸。

(3)合理配置创新要素,推进区域体育产业协同发展。新质生产力要求促进区域内体育未来产业布局均衡,全力打造各具发展特色的新型区域体育产业集群,提升区域体育产业的整体竞争力。应加快新旧动能转化,形成环保和可持续的体育产业发展模式,完善上下游新兴体育产业布局,从而完善现代化体育产业体系。例如,北京、张家口崇礼、承德、保定、涞源共同打造冰雪旅游产业聚集区,充分发挥各地不同优势,逐步形成产业互补。目前,河北张家口“冬奥城市”品牌凸显,冰雪产业规模达到600亿元。

5.3 制度创新之路:完善体制机制,激发体育企业积极主动性

(1)构建适应新质生产力的体育产业政策体系。修订和完善体育领域的相关政策法规,特别是加强对新兴技术的应用规范、数字体育相关的战略规划和政策引导等,通过制定专项支持计划和行动指南,明确政策目标、支持措施和执行标准。政府应将体育产业高质量发展的战略重点和重要任务等细化分解,对体育产业发展趋势进行动态跟踪与转型效果评估,强化新质生产力与体育产业的有机衔接,确保政策落地生效[42]。同时,鼓励地方政府与企业、运动项目协会等主体进行业务协同与数据联动,加强地方体育产业政策与当地其他政策、国家政策的协同性,以保障政策目标与体育产业发展各环节之间的连续性。尤其是引导行业协会协助政府研究制定体育产业数字技术应用的标准体系,通过政策合力进一步扩大体育产业的政策受体和辐射范围,为新质生产力赋能体育产业高质量发展提供有利的环境条件。

(2)实现多元主体的协同治理。①依托数字政府建设,研发联通多部门的业务平台,并制定跨部门业务数据互通方法。利用大数据分析技术,以数字化渠道推动部门合作,挖掘政务数据背后的规律与趋势,解决部门之间协作效果不佳的问题[43]。为政策制定、执行评估、社会管理等提供数据支持,从而引导各类市场主体有序参与推动体育产业高质量发展。②基于各主体间的共同权益,推动体育产业多元治理主体间资源、功能的协调和重组,增强各主体的责任意识与参与意识。通过形成利益共同体的方式消除主体沟通壁垒与治理需求表达阻隔,激发多元主体协同共治的动力,特别是要激发体育企业参与治理的积极主动性。例如,白沙黎族自治县人民政府与上海名勋体育文化发展有限公司、海南泽南世家健康医疗科技有限公司联合举办体育赛事,持续推进体育+AI大数据开发与运维,为当地体育产业领域高质量发展增添持续动力。

5.4 人才创新之路:释放人才活力,加快体育产业劳动者技能升级

(1)完善体育产业人才保障体系,优化人才资源配置。①积极优化创新人才的激励机制,依托数字化平台探索能够充分体现技术才能、知识价值等要素价值的分配机制。按照价值分配方式及创新规律动态化健全保障制度与配套服务,以人才贡献为核心指标持续提高人才待遇、改革人才管理机制,充分激发数字人才的创新潜能,突破管理与发展瓶颈。紧跟体育产业发展潮流,构建可支撑体育产业发展的现代化人才保障体系,确保体育产业发展转型灵活多变。②重视人力资本在体育企业转型中的战略地位,就企业自身发展的专业化与数字化人才需求构建相应的人才引育体系。通过内部培训、外部招聘等方式,在探索柔性化、市场化人才的同时提升企业员工的数字素养与创新能力,提高新型劳动者的劳动技能水平与对新型环境的适应能力。

(2)加快健全人才培养体系,形成与新质生产力发展需求相适应的体育人才结构。持续动态优化体育学科的专业设置,通过建立校企合作服务机构,促进产教融合、校企合作等,搭建人才合作培养平台,推动体育企业、高等院校的人才共享、队伍共建,为体育产业创新型人才培养提供直接而有效的途径。同时,可结合当地发展实际与校企合作进度,通过系统指导高校定期淘汰过时专业、更新落后专业、增加新兴专业的方式及时更新人才培养体系,优化人才结构与质量。例如,上海体育大学发挥学科优势,利用大学体育产业科技园平台,加强人才与龙头企业的合作交流,强化大学科技园专业化建设,加快创新资源要素集聚,促进推动科技成果转化,为上海建设打造区域体育科技创新中心作出贡献。

5.5 模式创新之路:坚持绿色发展,推动体育产业融合化发展

(1)以标准引领,细化落实行动方案。发挥政府在营造体育产业绿色低碳发展环境中的积极作用,建立和完善碳管理与碳排放的制度、文件,制定可行的碳管理时间表和路线图,重点包括规划引导、保障扶持与监督管理等方面。制定体育产业绿色发展的指导意见,明确新质生产力在减污降碳与产业结构优化中的价值,加强体育企业对于转型的认识。发挥体育产业集聚地区、发达地区在融合化发展、低碳化转型中的示范带头作用,实施重点企业能效领跑节能行动,在能耗指标、排污指标安排上对当年节能降耗明显的企业予以倾斜,并给予税收优惠与节能补贴。在推进体育产业与数字技术、低碳技术深度融合过程中制定严格的行业标准,倒逼体育用品制造业与体育竞赛表演业领域的龙头企业引进与研发先进技术,实现业态融合与产业链整合。

(2)以科技赋能,奠定融合发展根基。利用具有环境友好特征的先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料与新工艺赋能体育产业的绿色发展,尤其是在体育用品制造环节、低碳场馆建设与赛事举办过程中大幅降低碳排放量。例如,由火箭院航天材料及工艺研究所牵头研制的雪车,采用国产TG800宇航级碳纤维复合材料,具有低风阻、高性能、高安全的特征,且适合中国运动员身形和使用习惯。加快新质生产力与新能源技术的融合创新,统筹推进新旧能源的有序替代,促进传统石化能源向风能、地热能、生物质能等可再生能源转变,加快推动体育企业构建清洁低碳、安全高效的能源体系。通过新质生产力的发展与创新技术的研发应用革新体育企业上下游供应链,推动体育产业的减碳与降碳。

(3)以金融创新,缓解产业融资约束。健全绿色金融政策体系,完善金融工具配套政策,进一步探索低碳信贷、低碳债券、低碳发展基金等低碳金融新业态,增强体育产业发展过程中的环境保护和资源节约观念。与体育企业发展的生命周期相结合,面向中小微企业打造覆盖基础研究、技术研发和市场开发全环节的金融支持体系,以新质生产力提升金融服务的质效与精准度。努力撬动更多社会资金投向体育产业绿色低碳发展领域,结合体育服务业、体育制造业的发展需求与特点,充分推动新型数据要素与先进数字技术有针对性地制定差异化的信贷标准与方案,扩大绿色金融的覆盖面与发展深度。

6. 结束语

新时代背景下,伴随着科技创新与体育产业创新关系日益紧密,通过发展新质生产力,全面提升体育产业科技创新能力,催生体育产业变革,推动构建覆盖全领域、全场景、全流程的数字体育发展新格局,是推动体育产业高质量发展的战略选择,也是全面建设体育强国的必然要求。然而,新质生产力视域下推动体育产业高质量发展受到政策、人才、产业结构和动力等多方因素桎梏,面临创新资源分割、结构运行不畅、制度供给欠缺、人才体系薄弱和产业协同滞后等现实挑战。发展新质生产力和推动体育产业高质量发展应通过培养体育发展新动能、优化布局产业链、完善体制机制、释放人才活力、坚持绿色发展等具体措施,坚定不移地走科技创新、结构创新、制度创新、人才创新和模式创新之路。

作者贡献声明:沈克印:确定论文选题,提出核心观点和理论框架,收集数据,撰写论文;作者贡献声明:王璇:梳理相关文献,核实数据,修改论文;作者贡献声明:王震:修改论文框架,梳理相关文献,处理数据。 -

表 1 党的十九大以来相关政策文件中关于体育科技创新的内容(部分)

Table 1 The content of sports science and technology innovation in relevant policy documents since the 19th National Congress of the CPC (Part)

时间 来源 相关内容 2018年 《关于加快发展体育竞赛表演业的指导意见》 引导传统制造业企业进军体育竞赛表演装备制造领域,促进体育赛事和体育表演衍生品的创意和设计开发 2019年 《体育强国建设纲要》 加快推动互联网、大数据、人工智能与体育实体经济深度融合;促进体育制造业转型升级、体育服务业提质增效 2019年 《关于促进全民健身和体育消费 推动体育产业高质量发展的意见》 推动智能制造、大数据、人工智能等新兴技术在体育制造领域的应用;创建体育用品研发制造中心 2020年 《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》 进一步优化新业态新模式引领新型消费发展的环境;增强新型消费对扩内需、稳就业的支撑 2021年 《全民健身计划(2021—2025年)》 推动体育产业数字化转型,积极培育智能体育产业 2021年 《“十四五”体育发展规划》 坚持供需两端发力,从强化要素创新驱动,打造现代化体育产业体系 2021年 《冰雪旅游发展行动计划(2021—2023年)》 促进冰雪旅游与科技融合;推动冰雪旅游与大数据、物联网、云计算、5G等新技术结合 2022年 《关于构建更高水平全民健身公共服务体系的意见》 推广绿色建材和可再生能源使用,运用5G等新一代信息技术;推进健身设施绿色低碳转型 2023年 《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案(2023—2025年)》 提升户外运动科技应用水平;利用好App、小程序等数字化平台,发布骑行、徒步、自驾游等线路 2024年 《关于促进服务消费高质量发展的意见》 加快生活服务数字化赋能,构建智慧商圈、智慧街区、智慧门店等消费新场景;推出一批新型信息消费项目 -

[1] 习近平在黑龙江考察时强调 牢牢把握在国家发展大局中的战略定位 奋力开创黑龙江高质量发展新局面[N]. 人民日报,2023-09-09(1 [2] 习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调 加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展[N]. 人民日报,2024-02-02(1 [3] 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定[EB/OL]. [2024-07-21]. https://www.gov.cn/zhengce/202407/content_6963770.htm?sid_for_share=80113_2 [4] 国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知[EB/OL]. [2024-08-10]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-09/02/content_5426485.htm [5] 范尧,康博舒. 我国体育产业高质量发展要素配置的价值遵循、现实困境与实践指向[J]. 北京体育大学学报,2023,46(9):35-43 [6] 李在军,李正鑫,崔亚芹. 数字经济赋能体育产业高质量发展:机理、表现、问题与对策[J]. 沈阳体育学院学报,2023,42(2):1-8 doi: 10.12163/j.ssu.20221572 [7] 徐开娟,黄海燕,廉涛,等. 我国体育产业高质量发展的路径与关键问题[J]. 上海体育学院学报,2019,43(4):29-37 [8] 郭冠清,谷雨涵. 论新质生产力理论对马克思主义生产力理论的创新发展[J]. 上海经济研究,2024,36(5):16-24 doi: 10.3969/j.issn.1005-1309.2024.05.003 [9] 周文,许凌云. 论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J]. 改革,2023(10):1-13 [10] 黄海燕,康露. 新时代体育产业高质量发展的理论逻辑与实施路径[J]. 体育科学,2022,42(1):15-34 [11] 加快推动体育产业高质量发展[EB/OL]. [2024-03-07]. https://www.ndrc.gov.cn/wsdwhfz/202403/t20240307_1364683.html [12] 中国信通院发布《中国数字经济发展研究报告(2023年)》[EB/OL]. [2024-03-07]. https://www.163.com/dy/article/I3DKF6E405346KF7.html [13] 任波. 数字经济与体育产业融合发展:理论内涵与实证测评[J]. 中国体育科技,2023,59(8):82-89 [14] 体育消费发展正当其时[EB/OL]. [2024-03-07]. https://www.jingji.com.cn/html/0/301099.html [15] 丁时勇. 大力推动传统产业转型升级[N]. 人民政协报,2023-05-05(3 [16] 沈克印,曹庆泽. 新质生产力提升体育产业链韧性的作用机制与推进路径[J]. 体育与科学,2024,45(4):1-11 [17] 任保平,李婧瑜. 数字经济赋能我国体育产业现代化的逻辑与路径[J]. 体育学研究,2023,37(2):1-7 [18] 王贞洁,吕志军. 数字化转型是否能够帮助企业摆脱大客户依赖:关系生态整合视角[J]. 现代财经(天津财经大学学报),2023,43(8):17-31 [19] 沈克印,段嘉琦,牟粼琳. 数字经济与体育产业深度融合的动力机制研究[J]. 体育学研究,2023,37(3):53-64 [20] 时莹清,王子朴,杜承润,等. 新质生产力驱动体育产业高质量发展研究[J]. 中国体育科技,2024,60(4):72-80 [21] 邵继萍,倪艳珍,吴晟. 我国体育产业数字化转型:作用机制与经营绩效评估[J]. 北京体育大学学报,2024,47(1):35-49 [22] 程宇飞,李荣日. 数字经济驱动体育产业供需动态平衡的理论逻辑与纾解之道[J]. 体育科学,2023,43(8):14-23 [23] 贾若祥,王继源,窦红涛. 以新质生产力推动区域高质量发展[J]. 改革,2024(3):38-47 [24] 黄海燕,胡佳澍,任波,等. 新时代体育强国建设的内涵、任务与路径[J]. 上海体育学院学报,2023,47(11):1-16 [25] 任波,黄海燕. 数字经济赋能体育产业融入“双循环” 新发展格局的机制、困境与路径[J]. 上海体育大学学报,2024,48(1):82-93 [26] 罗铭杰. 新质生产力的生态内涵论析[J]. 河北经贸大学学报,2024,45(2):11-19 doi: 10.3969/j.issn.1007-2101.2024.2.hbjmdxxb202402003 [27] 康露,金玮,黄晓灵,等. 新质生产力赋能现代体育产业体系构建的理论逻辑与实现路径[J]. 体育学研究,2024,38(3):64-76 [28] 尹西明,陈劲,王华峰,等. 强化科技创新引领 加快发展新质生产力[J/OL]. 科学学与科学技术管理,2024 [2024-02-21]. https://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1117.G3.20240221.1012.002.html [29] 阴和俊. 让科技创新为新质生产力发展注入强大动能[EB/OL]. [2024-04-01]. http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2024-04/01/c_1130100408.htm [30] 习近平出席全国网络安全和信息化工作会议并发表重要讲话[EB/OL]. [2024-04-21]. https://www.gov.cn/xinwen/2018-04/21/content_5284783.htm [31] 江涵逸,郑芳. 数字技术助推新时代体育产业发展:机制、约束与保障[J]. 中国体育科技,2024,60(2):63-71 [32] 杜传忠,疏爽,李泽浩. 新质生产力促进经济高质量发展的机制分析与实现路径[J]. 经济纵横,2023(12):20-28 [33] 曾玉兰,许文鑫,沈克印. 数字经济驱动体育消费升级的内在机理、问题审视与推进策略[J]. 西安体育学院学报,2023,40(2):147-155 [34] 柴王军,翟昊敏. 新质生产力驱动体育产业高质量发展的理论逻辑与路径选择[J]. 天津体育学院学报,2024,39(3):287-294 [35] 中国数字体育洞察报告:五大潜在机会与破局关键[EB/OL]. [2023-10-04]. https://www.163.com/dy/article/HIQV4LLT0529CSEE.html [36] 2022年全国体育产业总规模与增加值数据公告[EB/OL]. [2023-12-29]. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202312/t20231229_1946084.html [37] 徐政,郑霖豪,程梦瑶. 新质生产力赋能高质量发展的内在逻辑与实践构想[J]. 当代经济研究,2023(11):51-58 doi: 10.3969/j.issn.1005-2674.2023.11.006 [38] 赛迪发布《中小企业数字化转型研究报告(2024)》[EB/OL]. [2024-04-18]. https://www.ccidgroup.com/info/1155/39677.htm [39] 王子朴,刘大超,姜月帅,等. 从技术发展到政策创新:体育科技创新的理论逻辑与实践指向[J]. 上海体育大学学报,2024,48(4):13-25 [40] 中国人民银行 国家发展改革委 工业和信息化部 财政部 生态环境部 金融监管总局 中国证监会 关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见[EB/OL]. [2024-03-27]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202404/content_6944452.htm [41] 吴彰忠,钟亚平,张立,等. 中国式现代化体育新道路:数字体育的使命与路向[J]. 体育科学,2023,43(6):3-12 [42] 曹景伟. 以高水平体育科技自立自强赋能新时代体育强国建设[J]. 体育科学,2023,43(2):3-11 [43] 沈克印,寇明宇,吕万刚. 数字经济时代体育产业数字化的作用机理、实践探索与发展之道[J]. 上海体育学院学报,2021,45(7):8-21

下载:

下载: