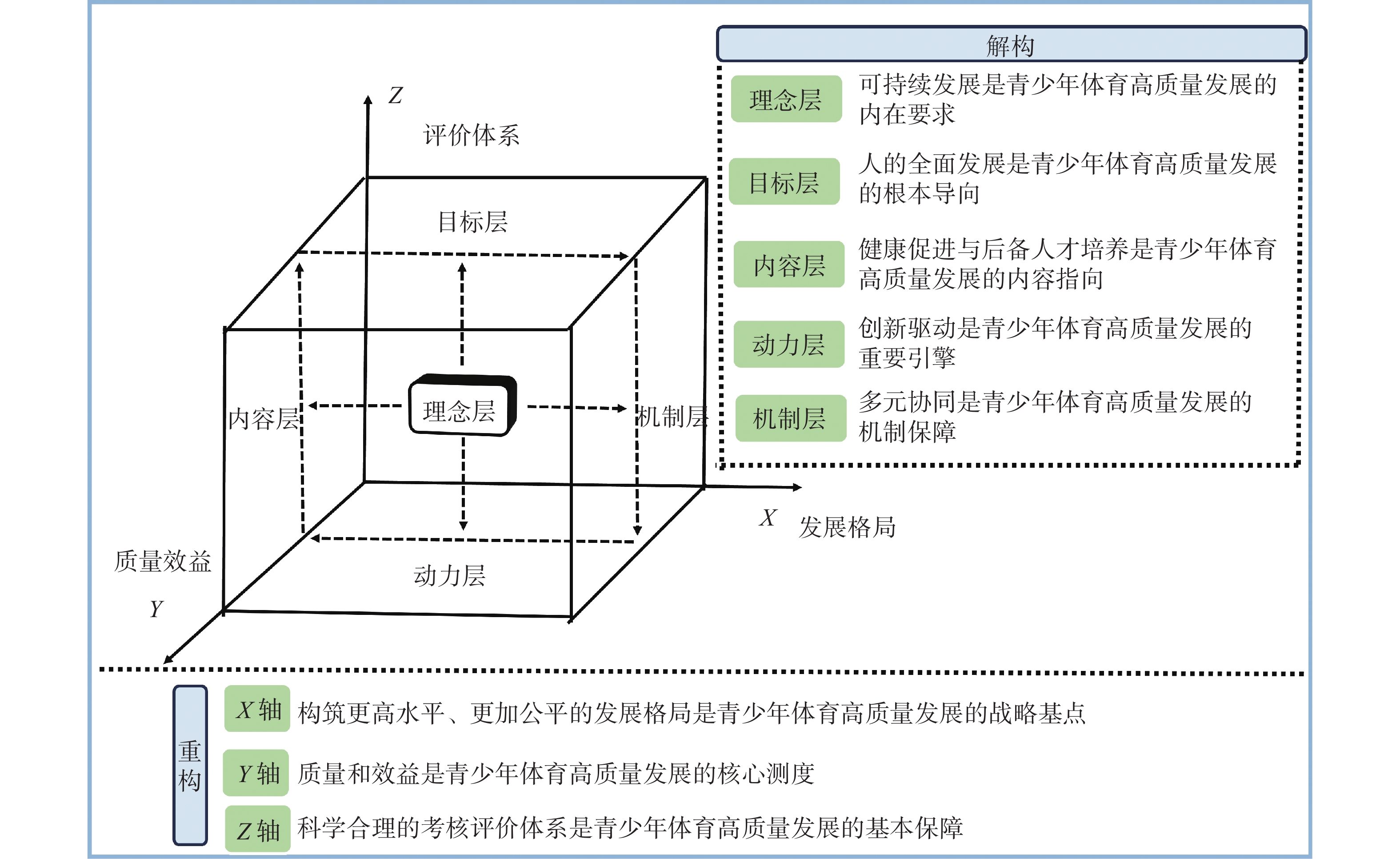

Conceptual Model Construction and Practice Methodological of High-quality Development of Youth Sports in China

-

摘要:

高质量是对青少年体育实现什么样的发展这一时代问题的科学回答。基于发展哲学的认识论、价值论和方法论,围绕何为高质量发展、为何高质量发展、如何高质量发展三个层面,回答青少年体育高质量发展的所指、所在和所为,形成从概念到方法的体系化认知。认为,青少年体育高质量发展是一个具有多义性、多维性和历史性的概念,反映了经济社会高质量发展、青少年体育价值指向及深化青少年体育改革的时代要求。提出实现青少年体育高质量发展需处理好“量”与“质”,“见物”与“见人”,政府与市场、社会,效率与公平,整体与局部等重要关系。

Abstract:High-quality development is a scientific response to the question of what kind of growth youth sports can achieve in the current era. Grounded in the epistemology, value theory, and methodology of developmental philosophy, this study focuses on three levels: what constitutes high-quality development, why it is essential, and how it can be achieved. It addresses the definition, significance, and implementation of high-quality development in youth sports, forming a systematic understanding from concept to practice. The research suggests that the high-quality development of youth sports is a concept with ambiguity, multi-dimension and historical significance, reflecting the contemporary demands for high-quality economic and social development, the value orientation of youth sports, and the ongoing deepening of youth sports reform. The study also proposes that achieving high-quality development in youth sports should balance several key relationships, such as "quantity" versus "quality", "seeing things" versus "seeing people","government" versus "market, society", "efficiency" versus "fairness", and "whole" versus "part", etc.

-

血流限制训练(blood flow restriction training,BFRT)最早由佐藤光阳发现并应用到健身领域[1]。该训练通过在肢体周围捆绑充气袖带,达到限制血液流入、流出的目的,以相对较小的运动负荷刺激肌肉生长并提高肌肉力量[2−3]。BFRT的广泛应用使之逐渐成为一些无力、无法或不愿在高负荷下训练的人群收获训练效益的替代办法,适用对象也从最早的康复人群逐步拓展到健康人群、运动员、航天员等群体[4−5]。BFRT既能单独使用,也能结合抗阻训练、有氧训练和肌肉电刺激同时开展,目前应用中占主导地位的是BFRT结合抗阻训练的复合训练形式[6],并且相关研究[7]表明,BFRT结合抗阻训练能够实现肌肥大和肌力增加效益的最大化。其中,影响BFRT效果的加压强度和抗阻训练中的外部负荷是这种复合训练需要考虑的核心变量。目前,加压强度设置有绝对和相对2种方式,相对强度主要参考完全阻断动脉压(arterial occlusive pressure,AOP)和收缩压(systolic blood pressure,SBP),而在使用绝对加压强度的研究[8−9]中,受加压带材质、加压肢体位置、受训对象运动能力等因素影响,加压幅度从16 mmHg到300 mmHg不等。同时,在抗阻训练外部负荷的考量上,20%~40%的1RM(1 repetition maximum,一次最大重复重量)或MVC(maximum voluntary contraction,最大自主收缩)由于同时兼顾训练效益和安全性获得广泛认可[6−7]。

尽管BFRT结合抗阻训练促进肌肥大和肌力增加的有效性已被大量研究证实,但其作用机制仍存在争议,其中BFRT引发的代谢压力增加、细胞肿胀、激素调节等机制获得了部分研究[2, 10−15]结果的支持。虽鲜有研究探讨BFRT引发的神经适应性反应,但先前的研究[16−25]结果为BFRT影响神经系统提供了部分证据支撑。首先,研究表明抗阻训练下施加BFRT能够改变肌肉激活强度[16],如BFRT中肌电(electromyography,EMG)信号得到增强[17−19]。其次,研究[20−21]发现,BFRT引发的训练效益不仅出现在直接加压的目标肌群,还会迁移到未被加压的其他肌群。最后,Sugimoto等[22]研究发现,BFRT结合步行能够提升被试在认知任务中的行为表现。以上研究发现的BFRT提升神经肌肉激活水平,以及引发的迁移效应和认知增强,均提示BFRT下神经适应性反应的发生。

通过EMG信号推断神经系统的适应性反应存在固有的局限[23−24]。BFRT引发的迁移效应和认知增强只能作为支持神经适应性反应发生的间接证据,探讨BFRT引发的神经适应需要来自中枢神经系统,特别是大脑皮层在BFRT下发生适应性反应的直接证据。目前有限的证据来自Morita等[25]通过近红外成像(functional near-infrared spectroscopy,fNIRS)技术评估BFRT中的大脑皮层血氧浓度,发现被试在BFRT条件下的前额叶皮层激活水平比非BFRT条件下更高。与之类似,Brandner等[26]通过经颅磁刺激技术评估BFRT前后运动诱发电位(motor evoked potential, MEP)的差异,发现训练后的MEP振幅较训练前更高。尽管经颅磁刺激能够通过MEP指标评估皮质脊髓通路的兴奋性,但其只能聚焦运动皮层的局部位点,无法检测皮层更大区域的活动特征[27],加上Morita等[25]和Brandner等[26]的研究中极为有限的样本量,使得支撑BFRT引发皮层神经适应性反应的证据强度十分微弱。此外,由于BFRT的触发机制是血流限制,这使得先前研究[25]中观测到的大脑皮层血氧指标在BFRT下的上调可能只是BFRT改变血液分布进而引起脑血流增加的被动结果,并非中枢神经系统的主动适应,但目前尚未有研究对此假设进行求证。因此,本文借助fNIRS设备在不同加压强度的抗阻训练中对大脑皮层血氧浓度进行实时监控,以此揭示BFRT下大脑皮层的活动特征,为BFRT引发的神经适应性反应提供证据支持,同时进一步揭示BFRT效益产生的作用机制,推动BFRT在训练实践中的高效应用。

fNIRS设备通过监测脑血管中含氧血红蛋白(oxygenated-hemoglobin,HbO)和脱氧血红蛋白(deoxygenated-hemoglobin,HbR)的浓度变化,实现对皮层激活程度的间接推断。同时,fNIRS兼顾了适宜的时间分辨率和空间分辨率,并且相比其他脑成像技术(如脑电、核磁)更加经济、便捷[28],适合在一些生态效度较高的实时运动情景中对大脑活动进行观测[29−31]。此外,基于HbO较HbR更高的信噪比[32]和测量信度[33],以及对皮层血流信号的变化更加敏感等优势[34],本文选取HbO作为评估大脑皮层激活程度的主要指标。同时,对大脑皮层活动的监控集中在初级运动皮层(primary motor cortex,M1)、运动前区(premotor cortex,PMC)、辅助运动区(supplementary motor area,SMA)和前额叶皮层(prefrontal cortex)。这些脑区不仅与运动计划、执行和控制密切相关[35−39],也是抗阻训练引发神经适应性反应增强运动能力的关键[13−14],因此成为BFRT与抗阻训练脑成像研究关注的重点区域[25, 40]。

基于方便抽样方法,以在校大学生为实验对象,使用下肢BFRT中应用最为普遍的30%1RM作为颈后深蹲的外部负荷[41],结合不同的加压强度,利用fNIRS设备对BFRT中M1、PMC-SMA和DLPFC的HbO浓度进行测量,同时对训练过程中的心率和训练前后的主观疲劳等级(ratings of perceived exertion,RPE)进行监控,评估内负荷。基于BFRT影响大脑皮层HbO的基本假设,为合理判断该效应的出现是BFRT状态下血流分布改变[42−43]的被动结果还是大脑皮层的主动调控所致,推断如下:如果大脑皮层主动参与BFRT中的神经调控,将观测到加压强度对大脑皮层HbO的影响受到兴趣脑区的调节,即加压强度和兴趣脑区存在显著的交互作用。反之,如果大脑皮层HbO的变动仅是由于BFRT中血液分布改变引发脑血流变异的被动结果,那么这种调控效应在大脑皮层的不同区域应趋于一致。最后,考虑到个体运动能力差异对BFRT中大脑皮层活动可能产生的潜在影响,本文对反映被试下肢力量水平的深蹲1RM和BFRT中的HbO指标进行回归分析,评估力量素质下的个体差异是否能够调节BFRT引发的神经适应性反应。

1. 研究方法

1.1 研究对象

本文共纳入24名男性被试,基本信息如表1所示,样本量的计算参考G*Power[44]和MPower[45]事前统计检验力分析结果。此外,由于实验需要负重进行抗阻训练,为减少潜在的损伤风险,纳入本实验的被试均具备至少1年以上的深蹲训练经验,且如存在以下情况,参与者将被排除在正式实验之外:①患有神经精神疾病、心理疾病或心血管疾病;②有中枢神经系统作用药物用药经历;③实验前24 h内摄入咖啡因或酒精;④上、下肢和躯干部位存在运动损伤。所有被试实验前均签署知情同意书。本实验获得武汉体育学院伦理委员会审批通过(编号:2023050)。

表 1 被试基本信息(n=24)Table 1. All participants' basic information类别 平均数±标准差(M±SD) 数据范围 年龄/岁 20.08±0.93 [19, 22] 身高/m 1.79±0.05 [1.67, 1.93] 体重/kg 73.63±10.53 [58, 105] BMI指数/(kg·m−2) 20.57±2.69 [17.36, 29.17] 1RM测试/kg 133.33±15.37 [110, 170] 训练经验/年 3.52±1.25 [1, 6] 每周训练时长/h 8.69±3.73 [2, 16] 1.2 实验流程

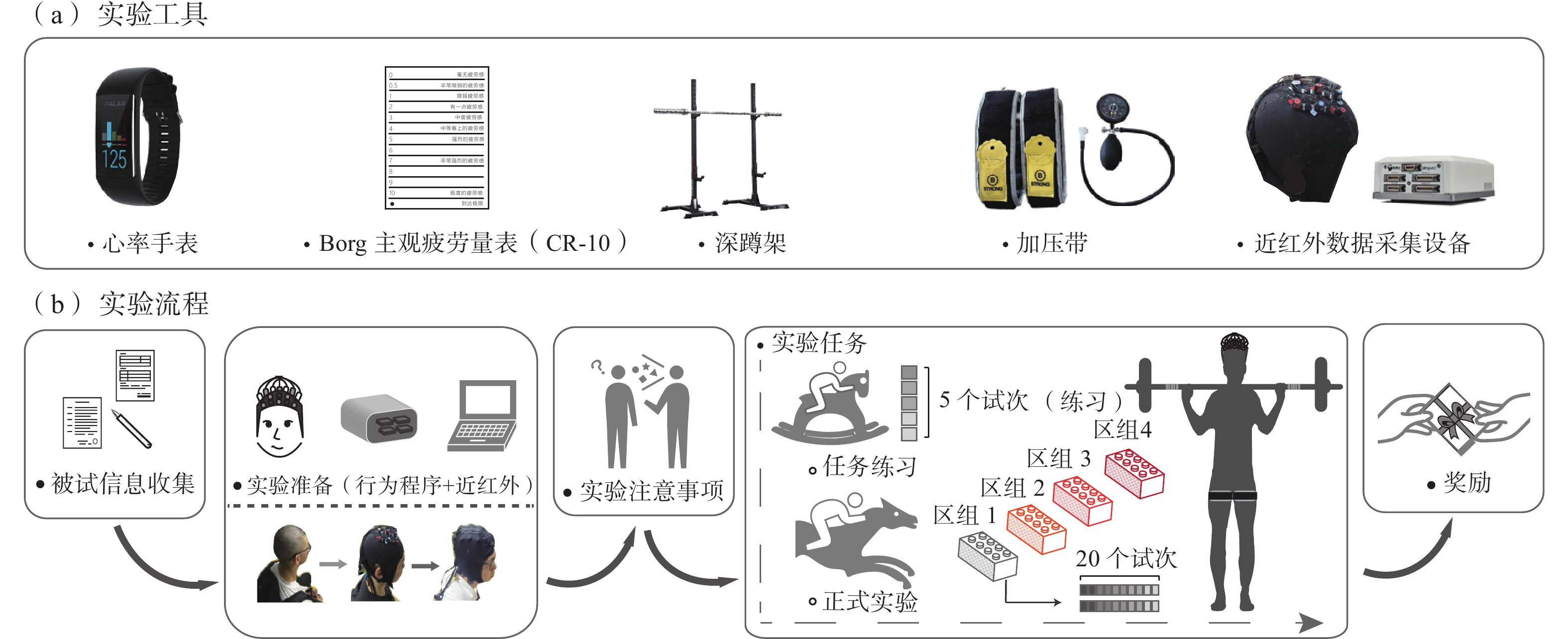

本文使用的工具有心率手表、主观疲劳量表[46]、深蹲架、近红外功能成像仪和加压带(带宽为7 cm,实际施压宽度为6.5 cm),具体实验工具如图1(a)所示。正式实验被分成4个组块,分别对应4种加压强度,每个组块包含20个试次,共计80个试次,组块之间设置2~3 min休息时间,组块顺序在被试间伪随机呈现以平衡实验顺序对研究结果的潜在影响,完整实验流程见图1(b)。4种不同的BFRT强度分别为0 mmHg、150 mmHg、250 mmHg和350 mmHg。其中0 mmHg为无加压的控制条件,150 mmHg和250 mmHg的选取参考了同样使用BFRT结合低负荷深蹲训练的研究[47]。选取350 mmHg作为最高加压强度则参考了Yasuda等 [8] 的研究,需要说明的是,该研究的加压强度为300 mmHg,加压位置为上肢肱二头肌,考虑到本文加压肌群是维度更大的下肢肌群,将加压强度升高到了350 mmHg。实验通过加压带实现血流限制强度的调节,捆绑压为40 mmHg,加压带位于被试大腿中上1/3处,与大腿纵轴垂直,双侧捆绑[17],加压方式为间歇加压,即实验组块内连续加压,组块之间的休息时间不加压。此外,被试在每个组块开始和结束时使用Borg主观疲劳量表(CR-10)评估RPE,同时使用Polar手表全程记录心率(heart rate,HR)。需要注意的是,由于实验涉及的运动负荷基于被试的1RM水平,所有被试需要在实验前1~2 d参加1RM颈后深蹲测试,测试流程:①热身活动,包括有氧热身、动态拉伸、空杆(20 kg)颈后深蹲练习,时长8~10 min;②1RM测试,初始重量为个人预估1RM的70%,并以此为基础逐渐增加负重,尽量在5次之内获得受试者1RM结果,时长8~10 min;③静态拉伸,时长3~5 min。

1.3 行为程序

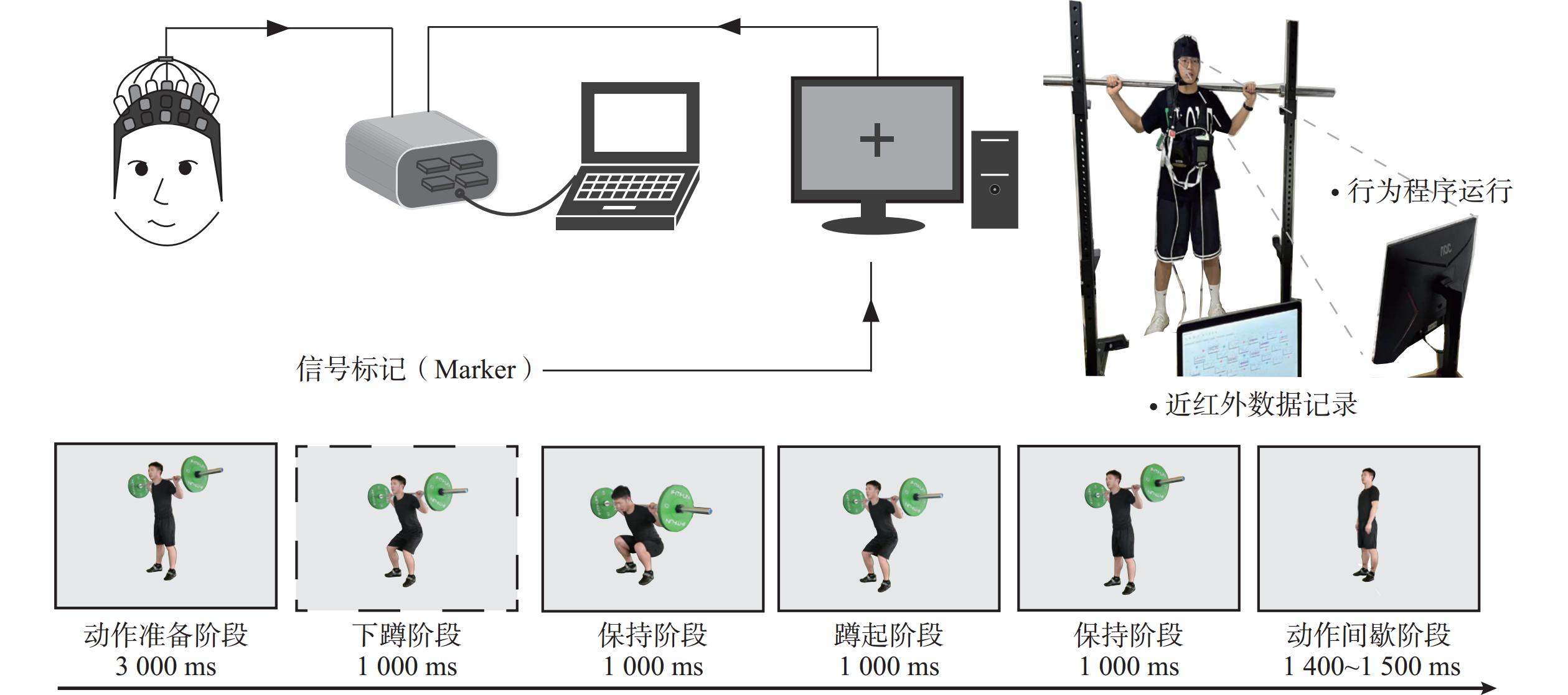

使用E-prime 2.0搭配24英寸[分辨率:(

1920 ×1080 )px;刷新频率:60 Hz]电脑屏幕的台式机运行实验程序,同时使用笔记本电脑收集fNIRS数据。实验在一个隔离外部光线和噪声干扰的房间中进行。具体行为程序(图2):被试首先会看到屏幕中出现动作准备的提示,此时需要使用颈后深蹲的起杠动作将杠铃从深蹲架中移出,之后屏幕中会依次出现下蹲、保持、起身、保持等4个阶段的动作提示,需按照提示和预定要求(双脚自然站立、站距与肩同宽或略宽、下蹲至股骨和地面平行)完成不同加压强度下的深蹲训练,单次动作完成后被试卸下杠铃以静止站立姿势保持一定的时间间隔,直至下一个动作准备提示出现。1.4 fNIRS数据采集、预处理

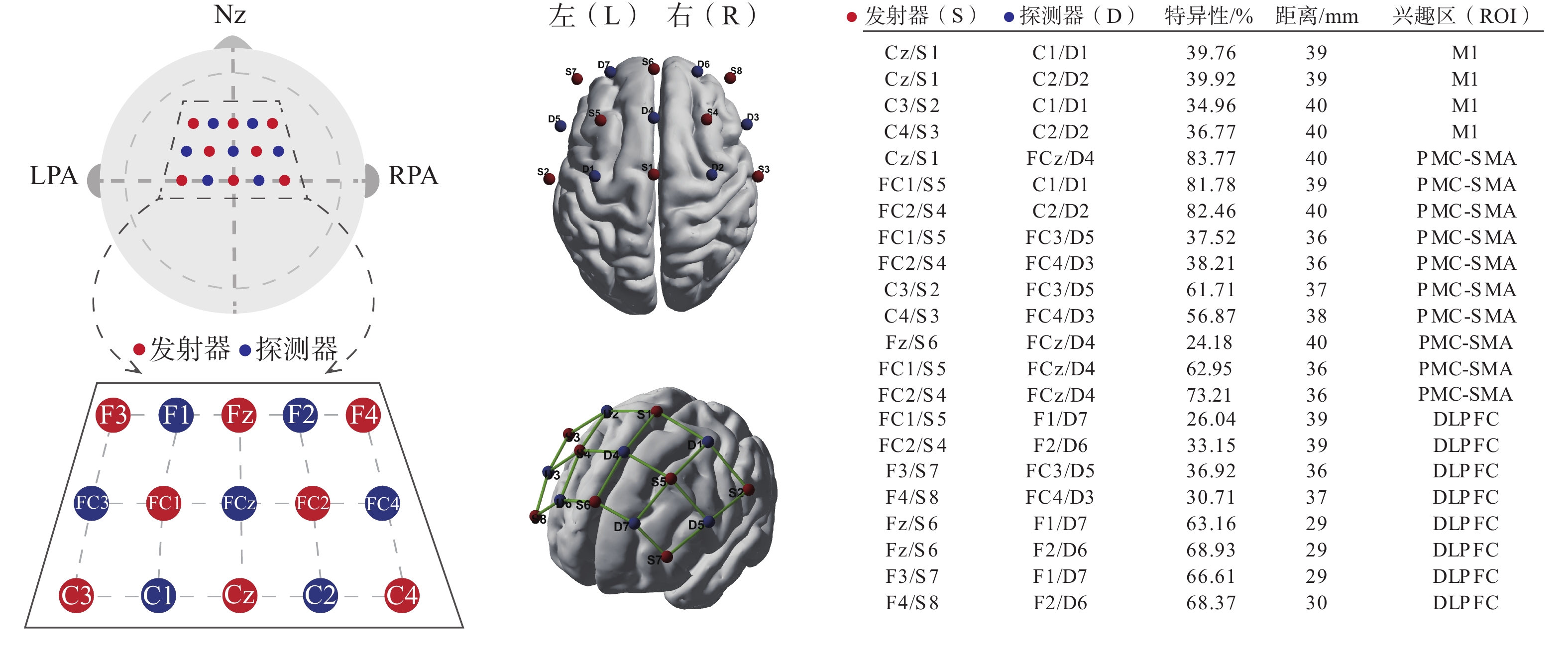

采用事件相关设计,使用便携式NIRx-Sport2(连续波,波长为760 nm和850 nm)记录不同加压强度颈后深蹲过程中的大脑皮层血氧浓度变化指标。采样频率为10.2 Hz,8个光信号发射器和7个光信号探测器形成22个通道(图3),覆盖脑区包括M1、PMC-SMA、DLPFC。通道布局通过fNIRS optodes' Location Decider获得[48],设置过程中脑图谱(brain atlas)参考布鲁德曼大脑分区,发射器和探测器坐标参照10-10国际系统,各通道具体参数如图3所示,其中特异性指通道依据解剖位置对所属脑区的代表程度。

![]() 图 3 近红外通道布局及设置参数注:通道布局在大脑皮层的映射通过BrainnetViewer工具包[49]实现,大脑模板为平滑后的Colin大脑(smoothed Colin brain),节点(node)坐标与光源发射器(红色)、探测器(蓝色)、边线(edge)和22个通道一致。Figure 3. The layout and set-up information of fNIRS' channels

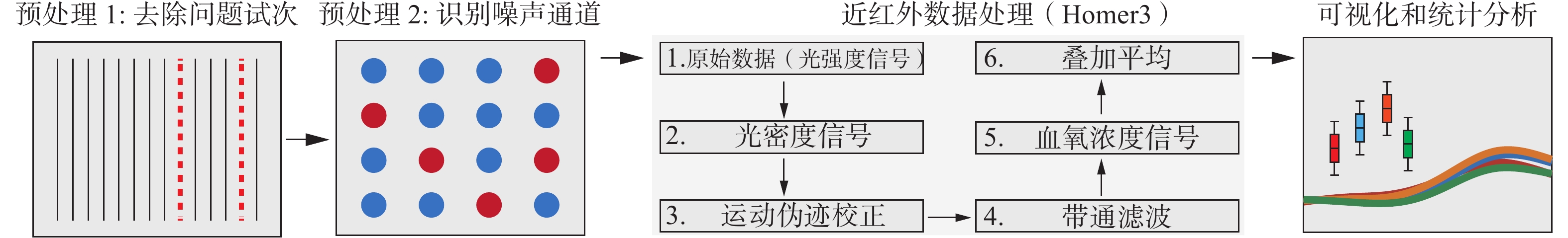

图 3 近红外通道布局及设置参数注:通道布局在大脑皮层的映射通过BrainnetViewer工具包[49]实现,大脑模板为平滑后的Colin大脑(smoothed Colin brain),节点(node)坐标与光源发射器(红色)、探测器(蓝色)、边线(edge)和22个通道一致。Figure 3. The layout and set-up information of fNIRS' channels采集的fNIRS原始数据在MATLAB下 的 HOMER3工具包内进行处理[50],数据处理流程如图4所示。

1.5 实验设计与统计分析

实验使用双因素被试内设计,自变量为加压强度和兴趣脑区,因变量为fNIRS实验试次叠加平均后获得的HbO浓度变化曲线(时域范围为−2~15 s,0 s即颈后深蹲动作下蹲开始的那一刻,对应fNIRS信号中的Marker)下的均值(HbOmean)和峰值(HbOmax),以及监控内部运动负荷的RPE和HR。为了完整评估统计分析中显著与非显著结果对原假设和备择假设的支持程度,在JASP软件中同时使用零假设显著性检验和贝叶斯因子分析进行统计推断[51]。需要说明的是,由于部分被试在一些实验条件下出现数据缺失,为了保持重复测量数据的平衡性及预设统计效力,在R中使用MICE工具包的多重插补法对缺失数据进行补充[52],总计插补数据占数据总量的0.9%,涉及具体变量的插补信息在后续的统计分析中会进行说明。此外,本文的样本量计算过程、近红外数据处理参数设置和统计信息(如贝叶斯统计中的先验分布设置、贝叶斯因子的证据强度分级标准和详细的统计结果)、原始数据(如fNIRS数据、心率数据和RPE数据)、分析代码均可在开放数据网站https://osf.io/hkw8y/获得。

2. 研究结果

2.1 不同加压强度BFRT中大脑皮层血氧浓度的差异分析

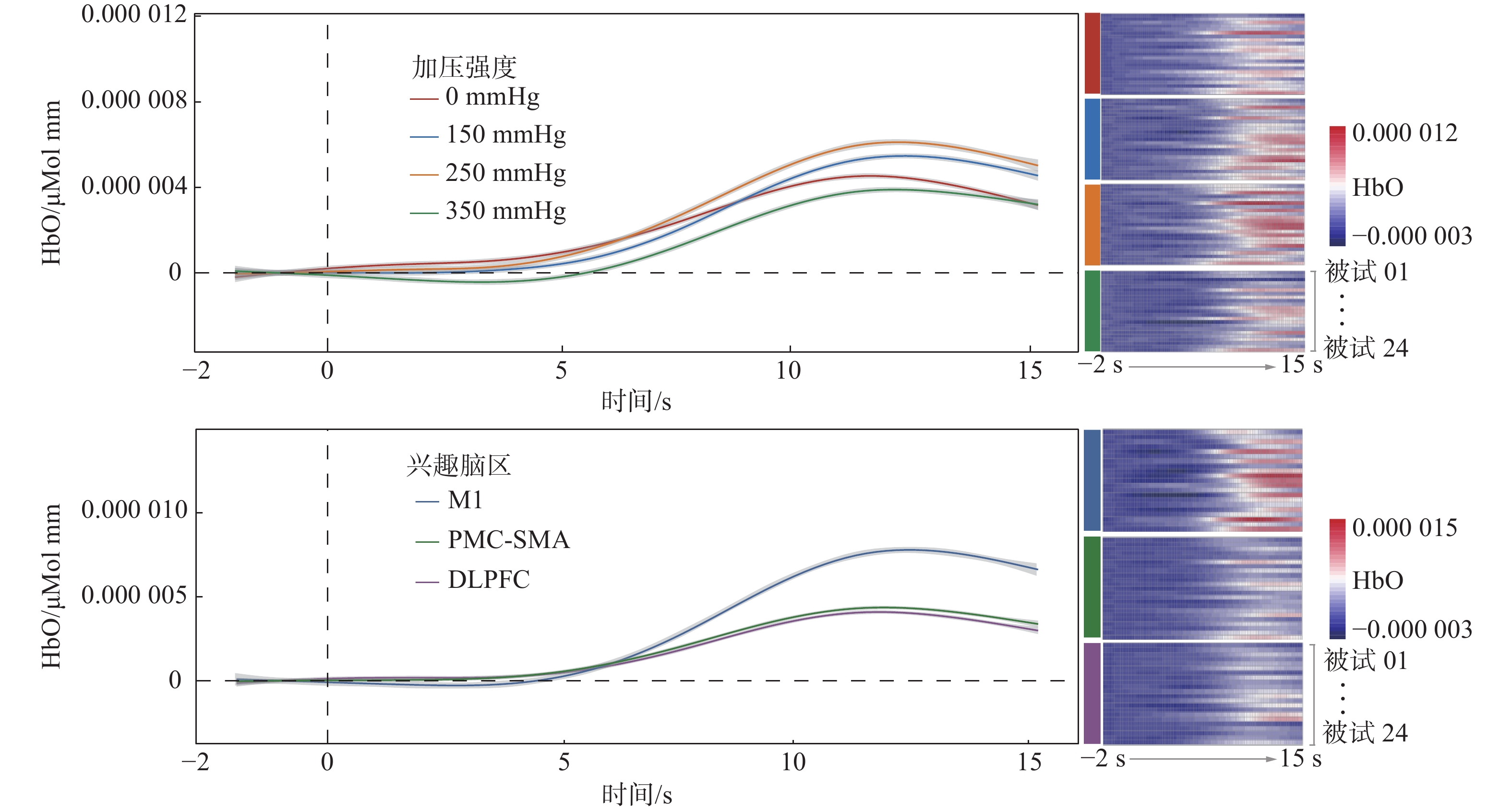

对BFRT中不同加压强度和兴趣脑区下的HbO进行时序分析,结果如图5所示。

2.1.1 不同加压强度BFRT中大脑皮层HbOmean差异分析结果

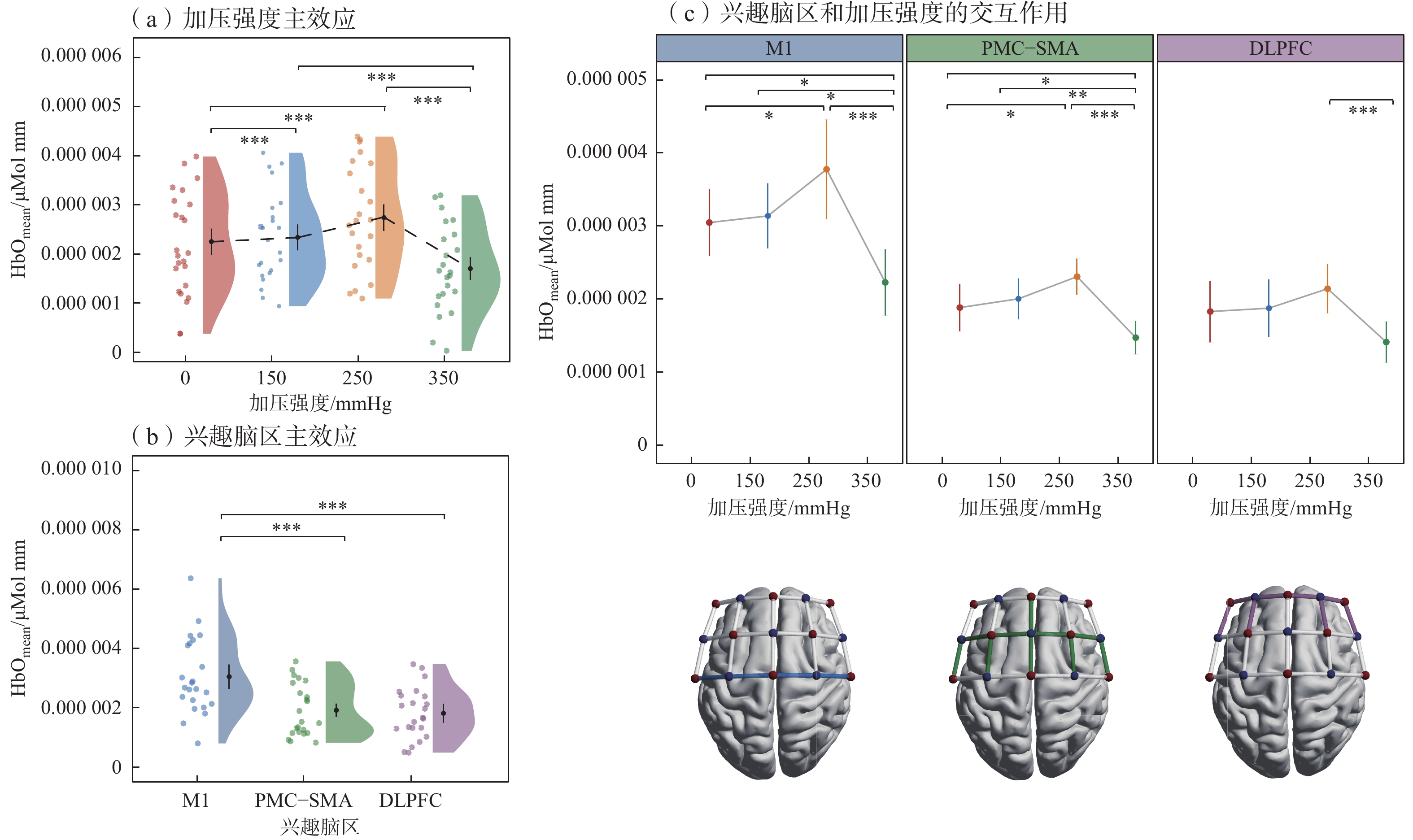

通过两因素重复测量方差分析(多重插补数据占1.36%)发现:①加压强度的主效应极其显著[图6(a)],F(3,66)=11.66,

$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.35,P<0.001,BFinclu=6342.12 ;②兴趣脑区的主效应极其显著[图6(b)],F(2,44)=18.67,$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.46,P<0.001,BFinclu=12280.62 ;③兴趣脑区和加压强度的交互作用非常显著,F(6,132)=3.16,$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.13,P=0.006,BFinclu=4.34,后续的简单主效应分析发现,加压强度对于皮层HbOmean的影响在M1[F(3,66)=9.93,$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.31,P<0.001,BFinclu=986.95]和PMC-SMA[F(3,66)=11.08,$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.34, P<0.001,BFinclu=3113.25 ]脑区较DLPFC[F(3,66)=5.77,$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.21,P=0.001,BFinclu=23.01]更加明显[图6(c)]。2.1.2 不同加压强度BFRT中大脑皮层HbOmax差异分析

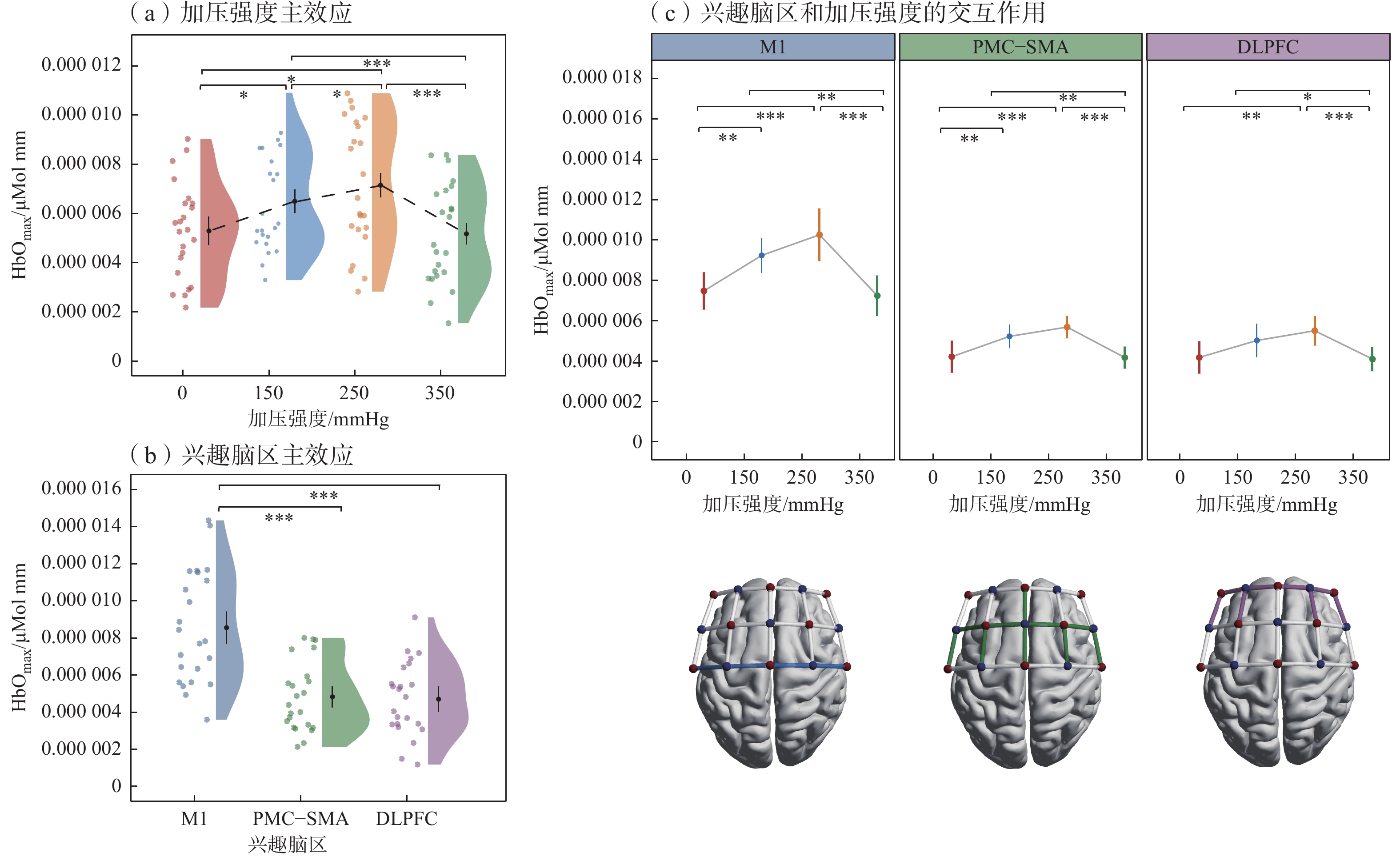

通过两因素重复测量方差分析(多重插补数据占1.36%)发现:①加压条件的主效应极其显著[图7(a)],F(3,66)=15.67,

$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.42,P<0.001,BFinclu=195375.80 ;②兴趣脑区的主效应极其显著[图7(b)],F(2,44)=38.93,$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.64,P<0.001,BFinclu=5.08×107;③兴趣脑区和加压强度的交互作用极其显著,F(6,132)=4.61,$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.17,P<0.001,BFinclu=71.12,后续的简单主效应分析发现,加压强度对于大脑皮层HbOmax的调控在M1[F(3,66)=14.08,$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.39,P<0.001,BFinclu=39616.98 ]和PMC-SMA[F(3,66)=12.71,$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.37,P<0.001,BFinclu=12443.63 ]脑区较DLPFC[F(3,66)=7.54,$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.26,P=0.001,BFinclu=123.93]更加明显[图7(c)]。2.2 不同加压强度BFRT前后的RPE结果

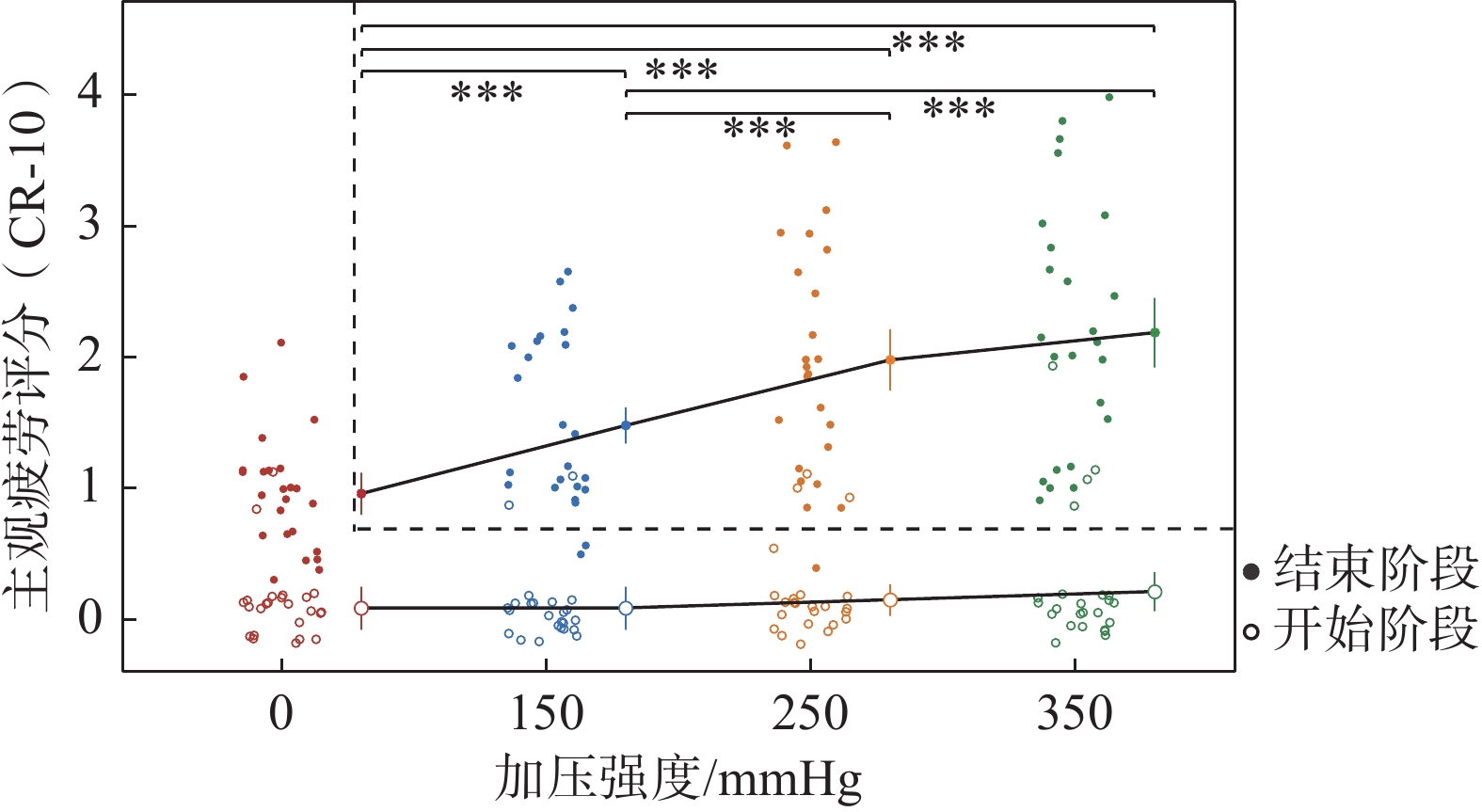

通过两因素重复测量方差分析(多重插补数据占0.3%)发现:①加压强度的主效应极其显著,F(3,69)=30.57,

$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.57,P<0.001,BFinclu=8.4×107;②评估阶段的主效应极其显著,F(1,23)=183.48,$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.89,P<0.001,BFinclu=6.45×109,实验后的RPE显著大于实验前;③加压条件和评估阶段的交互作用极其显著,F(3,69)=37.66,$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.62,P<0.001,BFinclu=2×1013,后续的简单主效应分析发现,不同加压强度对RPE的影响在结束阶段[F(3,69)=41.29,$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.64,P<0.001,BFinclu=2.25×1012]较开始阶段[F(3,69)=1.85,$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.08,P=0.14,BFinclu=0.42]更加明显(图8)。2.3 不同加压强度BFRT中心率数据结果

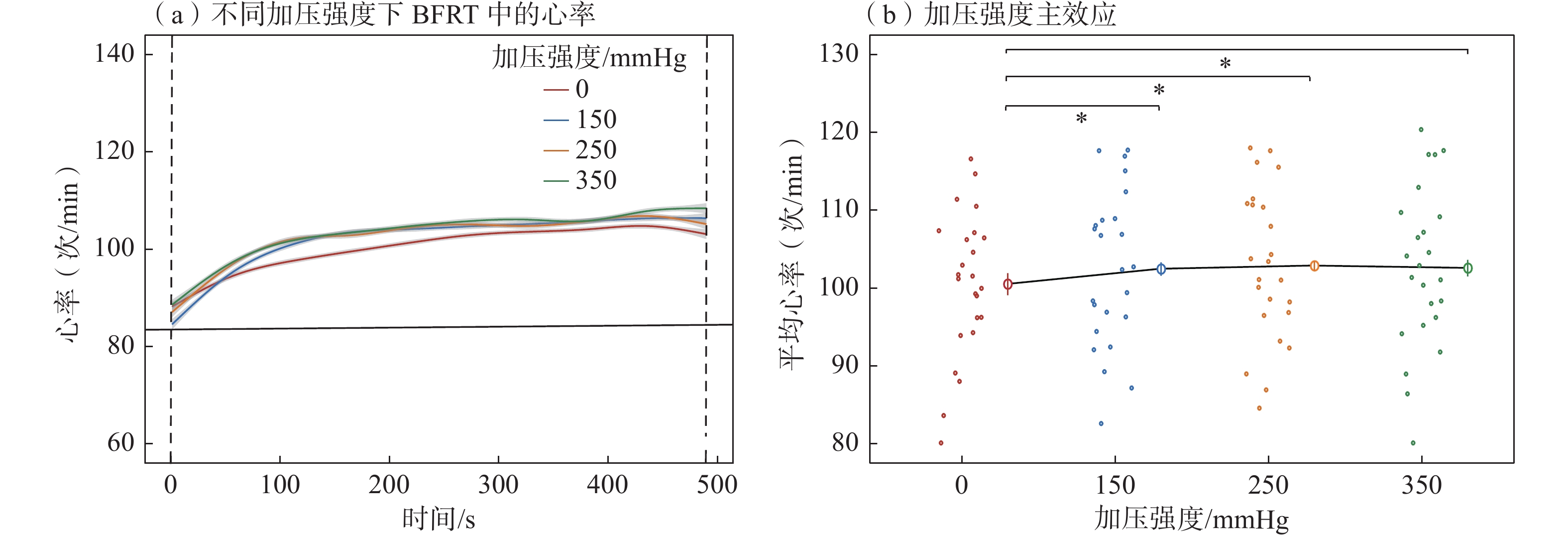

使用广义线性可加模型对所有被试不同加压强度下的心率数据(490 s)进行拟合,结果如[图9(a)]所示。提取被试在不同加压强度下的平均心率(多重插补数据占1.04%),使用单因素重复测量方差分析发现,加压强度的主效应显著[图9(b)],F(3,69)=4.65,

$ {\eta }_{p}^{2} $ =0.17,P=0.02,BFinclu=7.42,无加压条件下的平均心率显著低于150 mmHg、250 mmHg和350 mmHg条件,同时贝叶斯因子分析显示,有中等强度的证据支持150 mmHg、250 mmHg和350 mmHg 3种加压强度下的平均心率不存在显著差异。2.4 力量素质和BFRT中大脑皮层血氧信号的相关分析

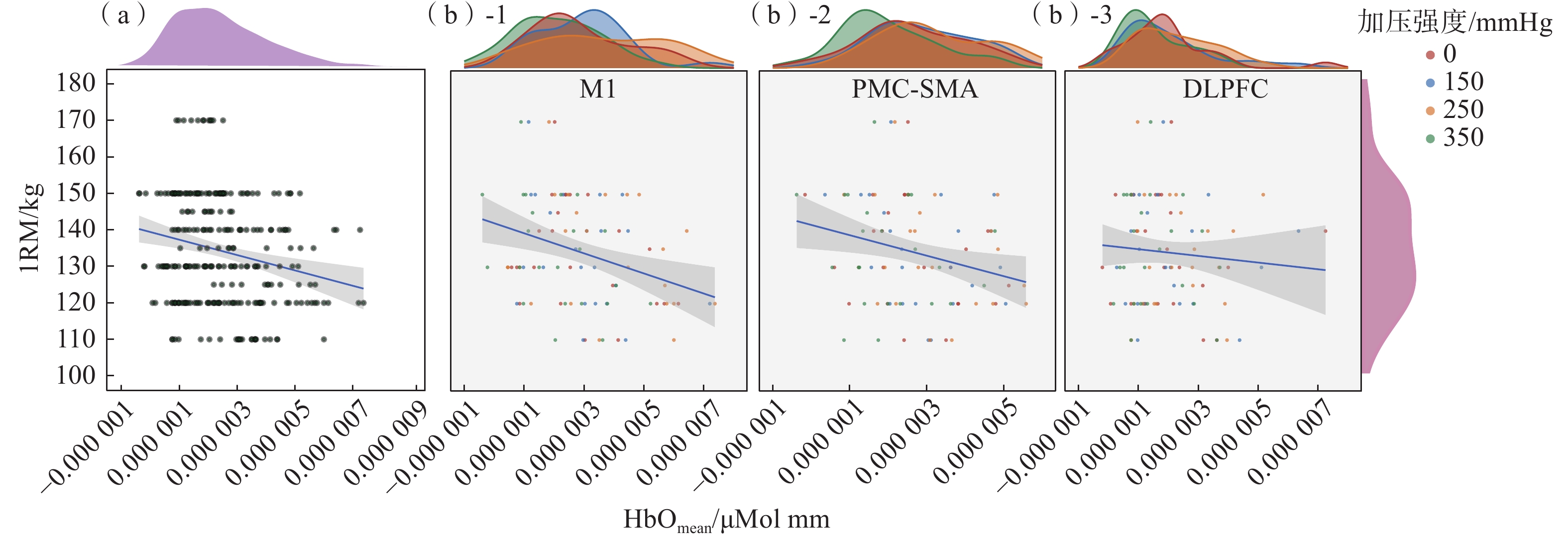

统计深蹲1RM水平和BFRT中大脑皮层HbOmean大小的皮尔逊相关系数,结果显示,1RM和BFRT中的HbOmean呈显著负相关[t=−3.7,r=−0.22,95%CI:[−0.1,−0.33],P<0.001,BF10=58.02,如图10(a)所示]。通过比较不同兴趣脑区的相关系数发现[图10(b)],M1区域1RM和HbOmean的负相关强度(rM1=−0.32)显著大于DLPFC(rDLFPC=−0.09,z=1.88,P=0.03),PMC-SMA区域的相关强度(rPMC-SMA=−0.26)也显著大于DLPFC(rDLFPC=−0.09,z=1.88,P=0.03)。没有发现支持rM1和rPMC-SMA之间存在显著差异(z=0.74,P=0.23)以及1RM水平和HbOmean相关系数在不同加压强度下存在显著差异的证据。

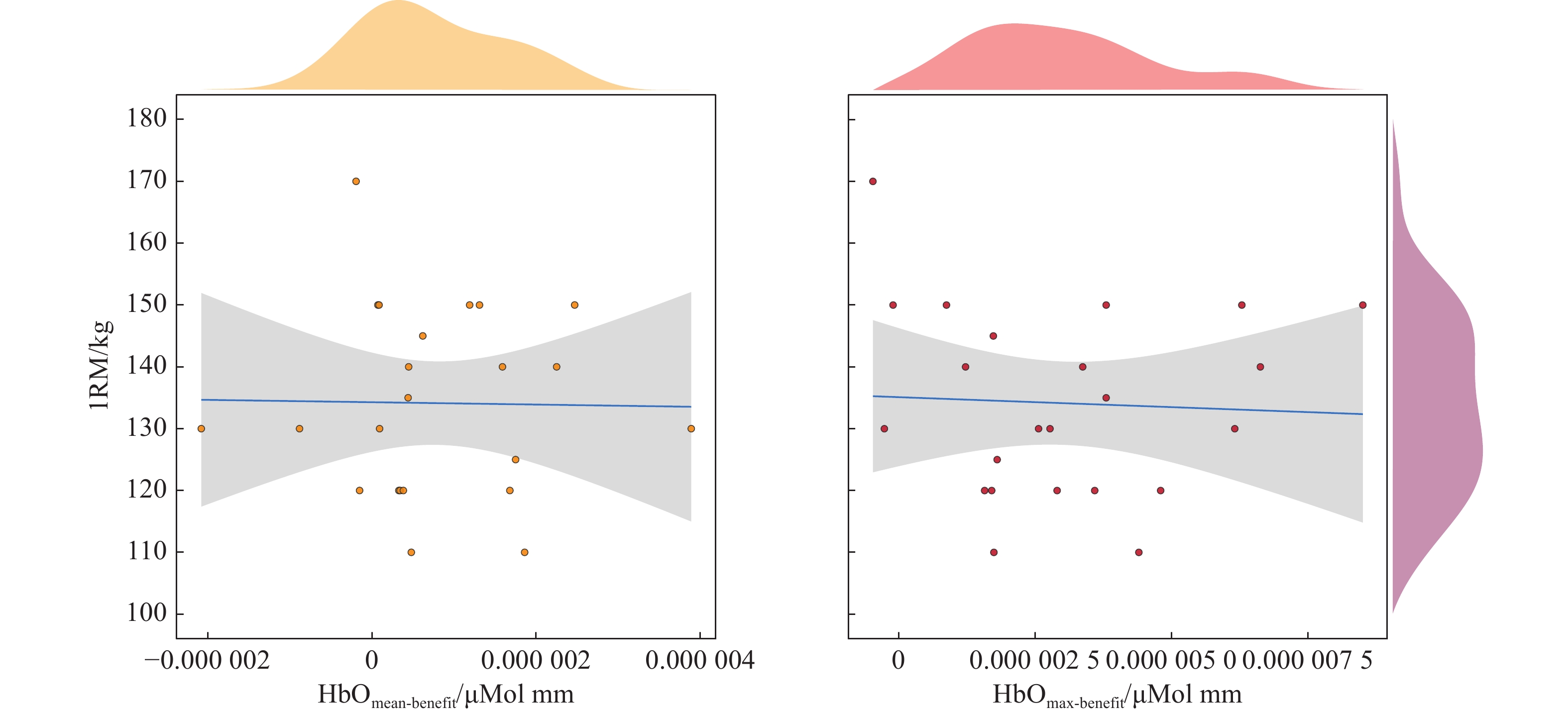

以深蹲1RM水平和BFRT中大脑皮层激活增益(HbOmean-benefit=250 mmHg加压条件下的HbOmean减去无加压条件下的HbOmean; HbOmax-benefit=250 mmHg加压条件下的HbOmax减去无加压条件下的HbOmax)为变量进行相关分析,结果显示,有中等强度的证据支持深蹲1RM和HbOmean-benefit(t=−0.07,r=−0.02,95%CI:[−0.43,0.4],P=0.94,BF10=0.26)以及HbOmax-benefit不存在相关性(t=−0.23,r=−0.05,95%CI:[−0.45,0.37],P=0.82,BF10=0.26)(图11)。

3. 分析与讨论

本文使用fNIRS监测BFRT结合低强度抗阻训练过程中的大脑皮层血氧活动,探究BFRT引发的中枢神经适应性反应。发现:①相比无加压条件,150 mmHg和250 mmHg加压强度下大脑皮层的HbO水平更高,而350 mmHg下大脑皮层的HbO水平对比150 mmHg和250 mmHg出现大幅下降;②BFRT对于大脑皮层HbO水平的调控在M1、PMC-SMA区域较DLPFC更加明显;③随着加压强度的增加,BFRT后的RPE出现明显上升;④BFRT中的平均心率明显高于无加压的控制条件,但不同加压强度下的平均心率不存在差异;⑤深蹲1RM和BFRT中大脑皮层HbO水平存在负相关,并且相关程度在M1、PMC-SMA区域较DLPFC更强;⑥以250 mmHg加压强度下的大脑皮层激活增益为指标的相关分析结果显示,深蹲1RM和通过BFRT获得的大脑皮层激活增益之间不存在相关性。

3.1 BFRT结合低强度抗阻训练引发的神经适应性反应

本文证实了BFRT中大脑皮层激活强度发生改变,并且改变幅度受到加压强度的调节。研究中观测到的大脑皮层HbO水平(150 mmHg、250 mmHg)的上调可以看作血流限制条件下中枢神经系统维持运动稳态的补偿机制。具体而言,BFRT下供给到肌肉组织的血流量减少[42],造成肌肉组织代谢压力增加,如血氧饱和度下降,血乳酸、二氧化碳和氢离子等代谢废物累积[10, 53],使得肌肉做功能力受限。在这种情况下,中枢神经系统通过募集阈值更大的运动单元、增加神经冲动发放的频率来维持、增加肌肉的力量输出[54],因此需要上调HbO水平保障脑组织供能,而这种皮层代谢活动增强的现象已被大量研究[55−58]证实与肌肉力量输出的增加相关。此外,大脑皮层HbO水平从无加压状态到150 mmHg、250 mmHg加压强度下的持续上升与急性抗阻训练中通过增加运动负荷带来的中枢神经适应性反应类似。有研究[40−59]发现,大脑皮层的血氧信号水平随抗阻训练的负荷增加呈上升趋势,正是这种皮层适应性反应通过神经递质系统在微观层面重塑运动神经元的结构(如兴奋性突触数量增加)和功能特征(如招募阈值下降、最大放电频率增加),在宏观层面引起皮质脊髓通路兴奋性增加、皮质内抑制效应减弱以及区域间功能连接增强,成为引发抗阻训练后肌力增加的重要因素[60−62]。因此,这种通过血流限制引发的与增加运动负荷类似的皮层激活模式不仅反映了中枢神经系统在调控力量输出中的共通机制,也是引发BFRT效益的关键特征,同时在神经适应层面解释了为什么BFRT结合低强度抗阻训练能够获得与高负荷抗阻训练相似的训练效益。不过,对比使用运动负荷调控皮层激活水平的fNIRS研究结果[40],本文BFRT中大脑皮层的整体激活强度更低,通过改变加压强度引发的调控效应更弱。其原因可能是血流限制在一定程度上减少了单位时间内脑部血氧供给,造成中枢神经系统在BFRT下整体调控能力的下降,而这种受限的神经适应性反应也解释了BFRT结合低强度抗阻训练虽然可以实现肌肥大和肌肉力量增加,但是其提升效果,特别是和神经适应高度相关的肌力增加依然不及高负荷抗阻训练[63−64]。

本文发现,加压强度和皮层激活水平呈非线性相关。虽然在250 mmHg加压强度下观测到最高的HbOmean/HbOmax水平,但350 mmHg加压强度下的HbO水平急剧下降,推测这是高强度加压下血流大幅度阻断后脑组织血流量供给减少所致。与之相似,在使用EMG评估神经肌肉反应的BFRT研究中,Counts等[18]在40%~60%动脉闭塞压(arterial occlusion,AO)加压强度下观测到20%1RM肘关节屈曲过程中肱二头肌EMG信号的增强,但70%~90%AO加压强度下EMG信号却开始减弱。此外,还有研究[8]发现,20%1RM单侧肘关节屈曲高强度加压(300 mmHg)训练后的EMG信号对比中等强度加压(160 mmHg)出现显著下降。考虑到大脑皮层激活水平和EMG信号的高度相关性[57, 59],笔者认为,先前研究中受加压强度调节的EMG信号和本文中皮层血氧浓度指标相似的非线性激活模式本质上都是BFRT引发中枢神经适应性反应的具体表现,提示加压强度和皮层神经活动水平之间存在剂量效应,特别是高强度加压状态下脑血流供给大幅度减少,使得通过上调皮层激活水平增加肌肉力量输出的机制受限,反而出现皮层血氧水平的急剧下降。另外需要注意的是,这种脑组织血氧水平的急剧下降在高负荷运动中同样存在[65−67],并且有研究[68−69]表明脑组织的适度缺氧会引发有益的适应性反应。不过,这种缺氧引发的适应性反应能否作为支撑高负荷运动引发训练效益的证据还有待商榷。而且,即便适度的缺氧能够提升训练效益,这种通过高强度加压引发的脑组织缺氧也需考虑其潜在的危险。

本文还发现,M1在BFRT中的激活强度相比PMC-SMA和DLPFC更高。上述脑区已被证实和运动过程高度相关[35, 37−38, 70],而本文中M1相比PMC-SMA和DLPFC区域更高的激活水平也与先前研究[36,56, 59, 71−72]发现的M1在调控肌肉输出参数(方向、速度、大小)中的主导作用一致。此外,笔者推断,相对较低的DLPFC激活水平反映了被试执行深蹲训练动作过程中较低的认知需求。先前的研究[73]表明,DLPFC参与运动认知调控的需求随动作的自动化程度的提升不断减少,而参与本实验的被试拥有较长的深蹲平均训练年限[(3.52±1.25)年],正是这种长时间的练习加深了深蹲的自动化程度,减少了运动过程中的认知需求[74],导致DLPFC参与的下调。

本文检测到加压强度和兴趣脑区显著的交互效应,即加压强度对于大脑皮层血氧浓度的调节受到兴趣脑区的影响,具体表现为加压强度对于大脑皮层HbO水平的影响在M1、PMC-SMA较DLPFC更加明显。这一结果提示,中枢神经系统特别是运动皮层通过上调激活强度补偿远端肢体由于血流供给受限造成肌肉做功能力下降的主导作用。更为重要的是,这一显著的交互作用说明大脑皮层激活强度在BFRT下的改变是中枢神经系统主动适应的结果,而非BFRT引起全身血流分布系统变异导致脑血流变化的副产品[75],证实了本文关于BFRT下中枢神经系统主动参与运动调控的推断。

3.2 BFRT结合低强度抗阻训练中加压强度对内负荷的影响

本文对RPE指标的监控一方面是为了评估加压强度在BFRT结合低强度抗阻训练中对内负荷的影响,另一方面是为了确保被试在不同加压强度训练前的RPE恢复到初始水平,尽可能排除主观疲劳因素对实验结果的干扰。伴随着加压强度的增加,RPE指标出现明显的上升趋势,并且这种变化主要出现在训练后的评估阶段。在训练前的评估阶段,不同加压强度下的RPE水平不存在明显差异,这也证实了本文控制不同加压强度下BFRT初始阶段疲劳水平的有效性。目前已有很多研究探索了加压强度对内部运动负荷的影响,并且与本文的结果相似,如:Yasuda 等[76]发现,随着加压强度的增加,20%1RM下单侧屈肘运动后的RPE随之上升;与之类似,Loenneke等[77]使用40%、50%和60%的预估动脉闭塞压(estimated arterial occlusion,EAO)进行加压训练,同样发现50%EAO结合20%1RM双侧膝关节伸展训练后的RPE相比40%EAO出现了上升,但未发现60%EAO与50%EAO训练后RPE之间存在差异的证据。本文同样未发现350 mmHg对比250 mmHg进行BFRT后RPE存在明显差异,推测出现这一结果的主要原因是疲劳感知在连续的加压训练后产生适应,导致其敏感性降低,这种推断也得到了相关研究[41, 78−79] 的证实。当然,在350 mmHg对比250 mmHg 进行BFRT后RPE更高的备择假设下,本文的样本量可能未达到检测这一效应的统计检验力。

此外,本文对大脑皮层血氧信号的监控为从中枢神经系统层面解读BFRT中疲劳感知随加压强度增加出现上升趋势提供了独特视角。以往研究[80]发现运动皮层HbO水平的上升与运动状态下疲劳程度的增加有关,而PFC区域血氧水平的下降也伴随着更大的疲劳感知的产生[81−82]。结合本文中运动皮层(M1、PMC-SMA)血氧水平在150 mmHg和250 mmHg加压强度下的不断上升,以及PFC区域血氧水平在350 mmHg加压强度下的明显下降,认为在BFRT中,特别是在150~250 mmHg的加压区间,疲劳感知既有肌肉系统在BFRT条件下由于代谢压力增加引发的外周疲劳,也有在BFRT中运动皮层主动调控带来的中枢疲劳,而高强度加压在PFC区域引发的血氧水平急剧下降可能是推动中枢疲劳增加导致RPE在350 mmHg下继续上升的重要原因。结合不同加压强度下的皮层活动特征,350 mmHg的高强度加压较250 mmHg不仅大幅降低了皮层激活水平,而且在训练后的疲劳程度上还略有增加,考虑到加压强度过高带来的潜在危险[43, 83−84],提示过高的加压强度并不是增加BFRT效益的可靠方式。

本文对BFRT中的心率进行了监测,目的是评估BFRT引发的急性心血管反应,同时作为解读不同加压强度下大脑血氧信号变化模式的参考因素[85]。结果显示,相比无加压条件,150 mmHg、250 mmHg和350 mmHg条件下BFRT中的平均心率都有显著增加,但3种加压强度下的平均心率没有显著差异。心率作为经典的内负荷指标,随着BFRT的推广获得了研究者[86]的关注。多数研究[42, 87]发现,BFRT结合抗阻训练中的心率相比无加压状态出现上升,并且有研究[88−89]显示这种BFRT中的心率增益效果持续到了训练之后。造成这一结果的原因是BFRT引起肌肉组织代谢压力上升,增强了运动压力反射(exercise pressor reflex),促使心血管系统通过上调心率、增加心输出量,向工作肌肉输送更多的氧气[43]。此外需要注意的是,心率也是影响脑组织血氧水平的潜在因素,有研究[90−91]发现,心率和脑组织血氧水平是同步上升的。当然,这并不意味着本文中150 mmHg、250 mmHg条件下BFRT中大脑皮层血氧水平升高只是心率上调提升心输出量进而增加脑血流的被动结果。首先,HbO结果中加压强度和兴趣脑区显著的交互作用说明中枢神经系统在BFRT中扮演着主动调控的角色,不过机体通过上调心率增加的心输出量确实能为大脑皮层在BFRT中的主动调控给予供能保障;其次,如果心率是改变皮层血氧浓度的根本原因,那么不同加压强度下迥异的HbO水平应该对应不同的心率状态,而实际结果是3种加压强度下的平均心率不存在显著差异。同时,Karthikeyan等[92]也发现,心率的变化模式无法完全匹配大脑皮层HbO水平的波动。结合以往研究[93]中指出的心率与大脑血氧信号的相关度较低,心率波动产生的变异对BFRT中大脑活动的影响有限,本文中大脑皮层血氧水平改变的主导因素依然是BFRT中加压强度的变化。但需要注意的是,不同加压强度下相似的心率指标也提示本文中BFRT引发的心血管适应性反应有限,这可能和本实验使用的间歇性加压方式相关。已有研究[86]指出,间歇加压相比连续加压对心血管系统的压力更小,同时在主观疲劳感和疼痛感受上较连续加压也更低[94−95]。还有研究[96]发现,间歇加压和连续加压产生的训练效益类似,这让间歇加压的方式兼顾了BFRT的有效性和安全性,对于一些有心血管疾病的训练人群更加友好[43]。

3.3 运动能力和BFRT下大脑皮层血氧水平的相关分析

本文对反映被试下肢力量素质的深蹲1RM和BFRT中的大脑皮层血氧指标进行相关分析,结果显示,1RM水平和大脑皮层HbOmean指标存在负相关关系,而伴随着力量素质提升出现的神经、骨骼肌肉系统适应性变化是产生这一结果的关键[97−99]。随着运动能力提升,大脑灰质体积、皮质脊髓束轴突髓鞘化增加[100−101]、运动单元招募阈值下降、放电频率增加[54],以及拮抗肌抑制效应减弱[13−14],这些结构和功能的适应性变化使得中枢神经系统在运动调控中的能力更强、效率更高,即与运动能力增加相对应的神经效率提升[102−103]。此外,长期抗阻训练导致的肌力增加[97]使得中枢神经系统不必过多参与低负荷需求下的力量输出[15, 60, 104]。正是这种伴随着运动能力同步提升的神经效率和肌肉能力使得个体在运动中投入更少的神经资源[99],表现为运动能力和大脑皮层神经激活程度的负向关联。同时,本文发现,1RM和HbOmean的关联程度在M1、PMC-SMA比DLPFC更高,这与加压强度对大脑皮层激活水平的影响受到兴趣脑区的调节相似,凸显了M1、PMC-SMA在BFRT中的主导作用以及更加优越的神经可塑性[105]。

为了回答力量素质的差异是否影响BFRT引发的神经适应性反应,对被试在250 mmHg加压强度下获得的大脑皮层激活增益和深蹲1RM水平进行了相关分析,发现1RM水平和激活增益不存在相关性,即对于下肢力量素质不同的被试,中等加压强度的BFRT带来的大脑皮层激活增益是相似的。从神经适应的角度出发,这一结果在一定程度上解释了为什么从运动能力较低的损伤群体、老年群体到普通人群,再到能力出众的运动员都能从BFRT中获益[2, 4−5, 7, 9, 106]。此外值得关注的是,运动员群体通过BFRT获得的神经效益可能引发新的适应性反应,具有帮助运动员群体突破平台期的潜力。

4. 结论与展望

BFRT能够引发中枢神经系统的适应性反应,中等强度的加压能够获得最佳的大脑皮层激活增益效果。M1、PMC-SMA在BFRT中发挥着重要的主动调控作用。在有抗阻训练经验的人群中,力量素质不同的个体在BFRT中都能获得等量的大脑皮层激活增益。综上,本文证实了BFRT结合低强度抗阻训练下中枢神经系统的主动调控,这一结果不仅为理解BFRT效益的产生机制提供了新思路,也为BFRT在其他方向(如认知增强、神经激活)的应用拓展提供了直接的证据支持。未来研究可结合其他脑成像设备对全脑组织,特别是和运动相关度较高的皮层下脑组织(如小脑、基底神经节)神经活动进行测量,全面考察BFRT下的中枢神经系统活动特征。此外,影响BFRT效果的变量较多,如加压带的材质、宽度、加压方式(连续、间歇)和形式(绝对、相对强度)、训练肢体位置(上肢、下肢)以及受训对象的运动经验等,未来研究者可以从上述变量入手,构建更加完整、可靠的BFRT模型,提升训练效益。

-

表 1 2021年我国小学、初中、高中城乡体育教师班级比值

Table 1 Class ratio of urban and rural physical education teachers in primary, junior high, and senior high schools in China in 2021

阶段 区域 班级数量/个 教师数量/位 教师班级比值 小学 城区 1013942 188277 1∶5.39 乡村 859544 96310 1∶8.92 初中 城区 439575 81539 1∶4.36 乡村 142823 29570 1∶4.72 高中 城区 271008 51026 1∶5.31 乡村 20664 3636 1∶5.68 注:根据教育部网站2021年教育数据统计。 表 2 2019—2021年我国青少年身心健康问题情况

Table 2 Situation of physical and mental health problems among youth in China from 2019 to 2021

问题表述 数据发布时间 数据来源 6~22岁青少年营养不良率为10.2%;近视、肥胖问题突出;握力水平下降 2021年 第八次全国学生体质与健康调研结果 6岁以下肥胖率达10%;6~17岁阶段为20% 2022年 中国居民营养与慢性病状况报告 儿童青少年近视率为53.6%;高三年级学生近视度数高于600度的占比达21.9% 2019年 全国儿童青少年近视调查报告 青少年抑郁检出率为24.6%,其中重度抑郁为7.4% 2021年 中国国民心理健康发展报告 表 3 2020—2023年全国小学、初中、高中体育设施设备配备达标比例

Table 3 Proportion of national primary, junior high, and senior high school sports facilities and equipments that meet standards from 2020 to 2023

% 学段 达标内容 2020年 2021年 2022年 2023年 小学 体育运动场(馆)面积 92.04 92.60 93.52 94.26 体育器械配备 96.67 97.76 97.07 97.44 初中 体育运动场(馆)面积 94.85 95.02 95.68 95.94 体育器械配备 97.55 97.79 98.08 98.16 高中 体育运动场(馆)面积 93.05 93.66 94.46 95.01 体育器械配备 95.10 96.00 96.50 97.11 数据来源:根据2020—2023年教育部发布的全国教育事业发展统计公报整理。 -

[1] 张晓林. 高质量发展是质的提升和变革:学习贯彻党的十九届五中全会精神[J]. 长江论坛,2020(6):5-8 [2] 赵洪波,张贝尔,姜勇. 创新生态系统视角下学校体育高质量发展:多维机制及实践路径[J]. 体育文化导刊,2024(5):7-13 [3] 李雪宁,禹华森,高子璇,等. “十四五” 时期我国青少年体育健康促进高质量发展探析[J]. 体育文化导刊,2023(3):98-104 [4] 李培,沈苗,刘鸿优,等. 我国青少年足球高质量发展的历史镜鉴、现实困境与改革路径[J]. 西安体育学院学报,2022,39(6):584-592 [5] 张玉超. 青少年校外体育培训市场高质量发展研究[J]. 南京体育学院学报,2023,22(6):1-9 [6] 李金昌,史龙梅,徐蔼婷. 高质量发展评价指标体系探讨[J]. 统计研究,2019,36(1):4-14 [7] 吕薇. 准确把握高质量发展的内涵与特征[J]. 中国纤检,2018(6):16 [8] 何立峰. 深入贯彻新发展理念 推动中国经济迈向高质量发展[J]. 宏观经济管理,2018(4):4-5 [9] 陈作松,汪流,史文文,等. 我国青少年体育高质量发展研究[J]. 首都体育学院学报,2023,35(5):503-511 [10] 赵吉峰,邵桂华. 我国竞技体育高质量发展的系统动力学模型与模拟仿真[J]. 上海体育学院学报,2022,46(3):50-61 [11] 雷正方. 新时代全民健身高质量发展的科学内涵、问题指向与实践旨归[J]. 成都体育学院学报,2024,50(1):17-26 [12] 陈曙光. 论“每个人自由全面发展”[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版),2019,56(2):22-32 [13] 习近平. 在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话[N]. 人民日报,2020-09-23(2 [14] 王琪,李经展,夏冉. 中国式现代化赋予学校体育高质量治理的新价值、新理念及新路径[J]. 北京体育大学学报,2023,46(1):67-78 [15] 谢翔,史子禾. 中国式现代化进程中学校体育高质量发展的内在逻辑、本质要求与推进路径[J]. 沈阳体育学院学报,2023,42(4):9-15 [16] 杨尚剑. 我国竞技体育高质量发展原则遵循与行动方略[J]. 体育文化导刊,2024(1):56-62 [17] 刘波,王松,于思远. 中国式现代化背景下我国大学体育高质量发展的内在逻辑、主要矛盾与实践路径[J]. 武汉体育学院学报,2023,57(2):5-11 [18] 王松,陈怡莹. 从“清华模式” 到大学体育高质量发展的思考:刘波教授访谈录[J]. 体育与科学,2022,43(5):1-8 [19] 李洋,王菘,何明,等. “双减” 政策下义务教育阶段学校体育高质量发展的现实审视与路径选择[J]. 体育文化导刊,2022(11):89-96 [20] 黄晨宾. “双减” 背景下青少年体育教育培训业高质量发展现实困境与推进策略[J]. 体育文化导刊,2022(6):8-14 [21] 刘望,王政,谢正阳,等. 新时代我国公共体育服务高质量供给研究[J]. 体育学研究,2020,34(2):73-80 [22] 吴小圆,邵桂华. 新发展理念下我国学校体育高质量发展:目标、困境与路径[J]. 体育文化导刊,2023(10):86-92 [23] 张雷,陈小平,冯连世. 科技助力:新时代引领我国竞技体育高质量发展的主要驱动力[J]. 中国体育科技,2020,56(1):3-11 [24] 赵洪波,胡顺鼎. 学校体育供给侧结构性改革研究[J]. 南京体育学院学报,2020,19(2):11-16 [25] 任平. 以新质生产力强劲推动高质量发展[N]. 人民日报,2024-04-09(1 [26] 陈作松. 加强青少年体育工作[N]. 人民日报,2023-11-15(9 [27] 马志勇,向雪春. 青少年进行体育锻炼的必要性和迫切性[N]. 中国体育报,2023-11-06(6 [28] 任海. 身体素养与青少年体育改革[J]. 体育文化与产业研究,2021(1):9-27 [29] 汪晓赞,杨燕国,孔琳,等. 历史演进与政策嬗变:从“增强体质” 到“体教融合” :中国儿童青少年体育健康促进政策演进的特征分析[J]. 中国体育科技,2020,56(10):3-10 [30] 常龙川. 多部门多渠道解决学校体育场地不足难题[N]. 南方教育时报,2023-03-17(2 [31] 钟秉枢,张建会,李海滨,等. 新时代我国大学生体育竞赛体系的改革与创新[J]. 北京体育大学学报,2022,45(7):19-32 [32] 于素梅. 教会、勤练、常赛:一体化推进体育教育高质量发展[J]. 新课程评论,2022(S1):7-13 [33] 吴键. 青少年体育要以全面深化改革回应时代要求[J]. 体育教学,2021,41(3):6-8 [34] 习近平. 习近平谈治国理政:第二卷[M]. 北京:外文出版社,2017:253 [35] 教育部. 第八次全国学生体质与健康调研结果发布:我国学生体质健康达标优良率逐渐上升[EB/OL]. [2024-08-10]. http://m.news.cctv.com/2021/09/03/ARTIuhlFwq5Od0HVEr8ADTnH210903.shtml [36] 国家卫生健康委疾病预防控制局. 中国居民营养与慢性病状况报告:2020年[M]. 北京:人民卫生出版社,2022:68 [37] 孙慧. 国家卫生健康委调查:全国儿童青少年一半以上近视[EB/OL]. [2024-08-10]. http://big5.Xinhuanet.com/gate/big5/www.xinhuanet.com/health/2019-04/30/c_1124435546.htm [38] 傅小兰,张侃,陈雪峰. 心理健康蓝皮书中国国民心理健康发展报告2019—2020[M]. 北京:社会科学文献出版社,2021:3 [39] 张绰庵. 青少年体育综合改革的理性思考[J]. 北京体育大学学报,2014,37(8):1-5 [40] 让体育陪伴青少年一起成长[N]. 中国体育报,2022-09-09(3 [41] 靳晓燕. 体育、美育、劳动教育新进展[N]. 光明日报,2020-12-15(1 [42] 丰佳佳. 器材标准正式发布助青少年体育蓬勃发展[N]. 中国体育报,2019-07-31(7 [43] 张吾龙,胡德刚. 义务教育阶段学校体育场地器材均衡发展的研究[J]. 北京师范大学学报(自然科学版),2015,51(6):649-652 [44] 中国学校体育发展报告编写组. 中国学校体育发展报告:2019—2020[M]. 北京:高等教育出版社,2022:68 [45] 坚持以人民为中心的发展思想[N]. 人民日报,2022-10-28(5 [46] 黄书进. 见物与见人之辨:建构当代中国马克思主义哲学理论形态的前提性思考[J]. 高校理论战线,2001(6):36-40 doi: 10.3969/j.issn.1002-4409.2001.06.007 [47] 柳鸣毅,龚海培,胡雅静,等. 体教融合:时代使命·国际镜鉴·中国方案[J]. 武汉体育学院学报,2020,54(10):5-14 [48] 青少年体育司. 关于征求“青少年体育俱乐部基本要求”行业标准(征求意见稿)意见的通知[EB/OL]. [2024-08-10]. https://www.sport.gov.cn/n323/n10516/c23956683/content.html [49] 马国萍. 张家口市构建“大体校”发展格局青少年体育俱乐部5年增长12倍[N]. 张家口晚报,2023-11-10(3 [50] 顾宁. 体育运动成为孩子的健康必修课:2023年青少年体育工作关键词[N]. 中国体育报,2023-12-28(4 [51] 江娟,程正义,郭庆,等. “双减” 政策背景下新时代学校体育高质量发展的理论与实践思考[J]. 沈阳体育学院学报,2022,41(3):29-36 [52] 陈斌,周永利,黄建团,等. 新发展阶段中小学体育高质量发展的内涵、困境与纾解[J]. 广州体育学院学报,2024,44(1):1-12

下载:

下载: