Interaction and Construction: A Three-dimension Theoretical Framework Analysis on the Policy of Integrating Sports and Education in China in the New Era

-

摘要:

体教融合政策是健全体教融合工作机制、实现运转体教融合系统工程的关键依据。构建政策工具-政策目标-政策主体三维分析框架,以省级体教融合政策为研究样本,运用MAXQDA软件对政策文本进行编码分析,统计描述政策工具、政策目标、政策主体的运用分布情况,以及各维度的内容交互条目,探讨体教融合政策体系的完善策略。发现:体教融合政策工具的使用存在过度或缺位的现象;部分省(区、市)政策目标的具体标准定位不清晰;体教融合的政策主体以学校和政府为主,体教融合治理结构的多主体支持网络不实。基于此,提出优化政策工具结构配置、完善政策内容实践策略、构建多主体合作治理的政策执行体系的对策建议。

Abstract:The policy of integrating sports and education is a key basis for improving the mechanism of the task of integrating sports and education and implementing this systematic project. A three-dimension analysis framework of policy tools, policy objectives and policy subjects has been constructed, taking provincial sports and education integration policies as research samples, to statistically describe the distribution of policy tools, objectives and subjects, as well as the content cross items of each dimension, and the improvement strategies of the system, by using MAXQDA software to code policy texts. It is found that: there is an excessive or insufficient use of policy tools for the integration of sports and education; the specific standard positioning of policy objectives in some provinces is not very clear; in terms of the policy bodies, they are mainly schools and the government; and the multi-party support network for the integrated governance structure of sports and education is not compact. Hence the research proposes that we should optimize the structure configuration of policy tools, improve the practical strategies of policy content, and build a policy implementation system with multi-party cooperative governance.

-

Keywords:

- integrating of sports and education /

- policy tool /

- content analysis /

- policy text

-

体教融合是贯彻落实体育与教育工作双向融合与渗透的实践策略,旨在全面提高学生的体质素养与健康水平,培养全面发展的社会主义建设者和接班人,是新时代我国体育教育事业发展的重点工程、推进建设教育强国和体育强国的关键举措[1]。2020 年国家体育总局与教育部颁布的《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》(以下简称《意见》)对体教融合的发展实践做出了具体的统筹和指引[2],由此开启了新时代深化中国特色体教融合发展的新局面。此项政策是健全体教融合工作机制、深化推进体教融合系统工程的基础与核心,为新阶段我国青少年体育发展作出了重大而全面的部署。在《意见》的驱动与指引下,除港澳台外我国31个省级行政区划单位基于地方实情,相继制定与完善了符合本省(区、市)的体教融合政策实施方案,体现了各省(区、市)体教融合实践行动的工作思路与规约导向。尽管省级体教融合政策体系已基本成型,但是政策文本的制定不代表政策价值的生成或政策目标的达成[3]。新时代体教融合的价值意涵旨在实现体教协同育人,促进人的全面发展,要实现这一目标需要在教育实践中不断检视、反思政策执行与政策自身的正确性。坚持融合观念与系统思维是新时代体教融合深化落实的根基,强调多元主体间共商、共建、共治、共享以及体育与教育系统内部多元要素的协调融合。构建新时代体教融合的支撑体系涉及多主体间协同合作、利益协调,现行体教融合政策制度下尚存在相关部门行动目标不统一、基层政府缺乏行动互通性与组织实施混乱等问题[4],这可能与政策主体间目标异化、协作机制不健全、政策工具应用失调等相关。因此,全面理解和把握体教融合政策的科学合理性、做好新时代体教融合政策制度设计十分重要。本文构建“政策工具-政策目标-政策主体”三维分析框架,对体教融合政策文件进行内容挖掘与深度剖析,探究体教融合政策工具的选择偏好、政策目标的价值取向与横向差异、政策主体间的权力配置与联合互动以及三者之间的交叉互动,揭示省级层面体教融合政策执行的共性特征与缺陷不足,以期为体教融合政策的改革与完善提供参考。

1. 相关概念及研究回顾

1.1 体教融合的内涵

体教融合是一种新型体教关系,其基于健康教育意义将分离的“体”“教”联系起来,形成一体化的体教关系,是赋能青少年运动竞赛与健康教育双重向度发展的战略构想[5]。从体教互融关系的角度看,体教融合并非单向度激活、发挥体育或教育的育人效能,即体教融合并非将体育或教育置于主体性位置,单方面践行体融于教或教融于体的融合模式,而是致力于二者之间双向融通、协同并进、良性互动,进而实现体育学习与文化教育功能互补、协调统一的良好局面[6]。体教融合具有全面性、协同性、系统性、战略性等特质:①全面性,体教融合是继承与发展马克思主义人的全面发展理论的具体实践,是丰富人的精神世界、促进人的全面发展的重要手段;②协同性,体教融合以体育系统与教育系统为协同主体,以“一体化设计、一体化推进”为原则,由政府部门、学校、社会力量、家庭共同构建体教服务体系的多主体联动机制、多主体协同治理格局,携手并进、群策群力实现培养高素质体育竞技人才、促进全体学生全面发展的教育诉求;③系统性,体教融合并非体育与教育的简单合体,而是理念、目标、资源、措施等诸多要素的融合,是以价值理念创新为先导、以体制机制改革为动力、以资源整合为手段、以完善措施为保障的育人模式或过程;④战略性,体教融合的价值目的不仅在于提高青少年综合素质、培养文体兼备的竞技体育后备人才、促进竞技体育与学校体育可持续发展,更是加快建设教育强国、体育强国,推进中华民族伟大复兴的战略举措[7]。

1.2 体教融合政策研究

一是对体教融合政策文本内容的讨论与审思。一类研究对《意见》进行了经验性解读,在政策指引下进一步诠释体教融合的时代内涵与使命任务,新时代深化体教融合不仅是体育与教育事业的融合,也是在坚持大局意识、问题导向、统一体系的原则背景下,实现体育与教育在思想、目标、资源、措施等方面的全面融合,促进我国青少年健康发展[8]。刘海元等[9]对《意见》进行逐条解析,探讨体教融合的未来工作方向以及落实难点。体教融合目标导向建立在政府、学校、社会、家庭等多元主体的目标体系基础之上[10],而政策主体间利益取向与目标诉求的不同加剧了政策主体间的隔阂与疏离。比如,体育部门的重心在竞技体育与群众体育,而从属教育部门的学校更关注升学率而非体育工作,这在一定程度上阻碍了各主体间的有效联动,难以形成整体效益[11]。另一类研究基于政策工具视角分析我国体教融合政策使用工具的分布特征,例如:黄菁等[12]对我国32份体教融合政策文本进行探究,发现政策工具的运用呈现非均衡性特点;吴小圆等[13]基于“政策主体-政策工具-政策领域”三维分析框架探讨《意见》的设计特征与问题,发现家庭作为不可或缺的政策参与主体所受到的关注度有限,“政家校社联动”治理效能未能充分激活。

二是对体教融合政策的演进逻辑与变迁动力的分析。已有研究[14]基于多源流理论回溯新中国成立以来我国体教融合政策的变迁历程,发现我国体教融合政策变迁的问题源流、政策源流与政治源流交互耦合,合力推动了体教融合政策的变迁。汪晓赞等[15]以历史纵深演进的视角探讨我国儿童青少年体育健康促进政策的嬗变特征、现存困境以及解决路径,系统梳理了相关政策由增强体质到健康第一再到体教融合的思想演变过程。吴光芸等[16]基于多源流理论视角,根据政策制定过程中的三个源流进行分析,解析体教融合进入决策者视野、政策出台与落地的推动因素,探讨体教融合进入政策议程的内在逻辑。

三是对体教融合政策的执行与评价研究。例如,刘通等[17]基于政策扩散理论探析体教融合政策扩散的特征及机制,发现在省级体教融合政策执行的扩散模式中同级之间的扩散比较欠缺,仅有天津市的政策文件由多个部门联合发布。省级体教融合政策的扩散机制主要为自上而下的行政指令机制和自下而上的吸纳机制(如上海市、四川省从基层吸纳多方意见再执行到基层),以及多属性治理层面的学习、竞争机制,表现为省级体教融合政策发布的邻近效应以及跨区域之间的地域学习与竞争。邹小江等[18]对我国体教融合政策在执行过程中潜在的制约因素进行分析,提出整体上促进体教融合有效执行的调适路径。邢金明等[19]运用PMC-AE复合政策评价方法对体教融合政策成效实施量化评估,提出未来体教融合政策应增加预测性内容、多元化受领对象、具体化激励措施、推进动态性评估等建议。

总体来看,已有研究主要围绕体教融合政策的内在意涵、历史变迁、实践效果、实施路径等方面展开探讨,为我国体教融合政策研究的理论分析与实践探索提供了良好的基础,但多聚焦于政策工具的应用特征,未对政策主体、政策工具、政策目标进行系统量化与交叉聚合研究,鲜见对体教融合政策工具、政策主体、政策目标三者之间互动关系的分析。内容分析法能够对政策文本中的重要元素进行系统梳理与计量分析,检验体教融合政策体系内在结构的合理性,进而达到科学评价政策的目的,这在体教融合政策研究中较少使用。因此,本文采用内容分析法,基于政策工具、政策目标、政策主体三个维度,深入分析省级体教融合政策工具、政策目标、政策主体的选择偏向、布局特征、现存问题与协同关系,提出补充、完善和改进体教融合政策的对策和建议。

2. 政策文本选择与分析框架构建

2.1 政策文本选择

截至目前,各省(区、市)政府均已发布深化体教融合的实施意见,本文以省级政策文件为分析样本,所收集的政策文本具备以下特征:①全面性,以“体教融合”为检索词在各省(区、市)体育局、教育厅、人民政府官方网站搜集相关政策文件,归纳整理出31份省级政策文本,并通过查询“北大法宝”检索平台的地方法规数据库进行样本对照,确保所收集政策文本的信息全面无误。②时效性,以《意见》的发布为时间节点,选择在此以后的省级体教融合政策文本。一方面,与以往政策相比,《意见》更加明确了深化具有中国特色的体教融合发展的总体要求,指明了适应新时代体教协调发展的新方向、新策略、新路径。另一方面,省级体教融合政策依循《意见》的中心思想,同时导入各省(区、市)的政策目标,更能体现现阶段各省(区、市)体教融合的关注重点与工作方向。③代表性,各省级体教融合政策以《意见》为依据,深度关联体教融合主旨内容,并贴合地方体育特色与优势,对深化体教融合发展做出战略部署与整体规划。

2.2 分析框架构建

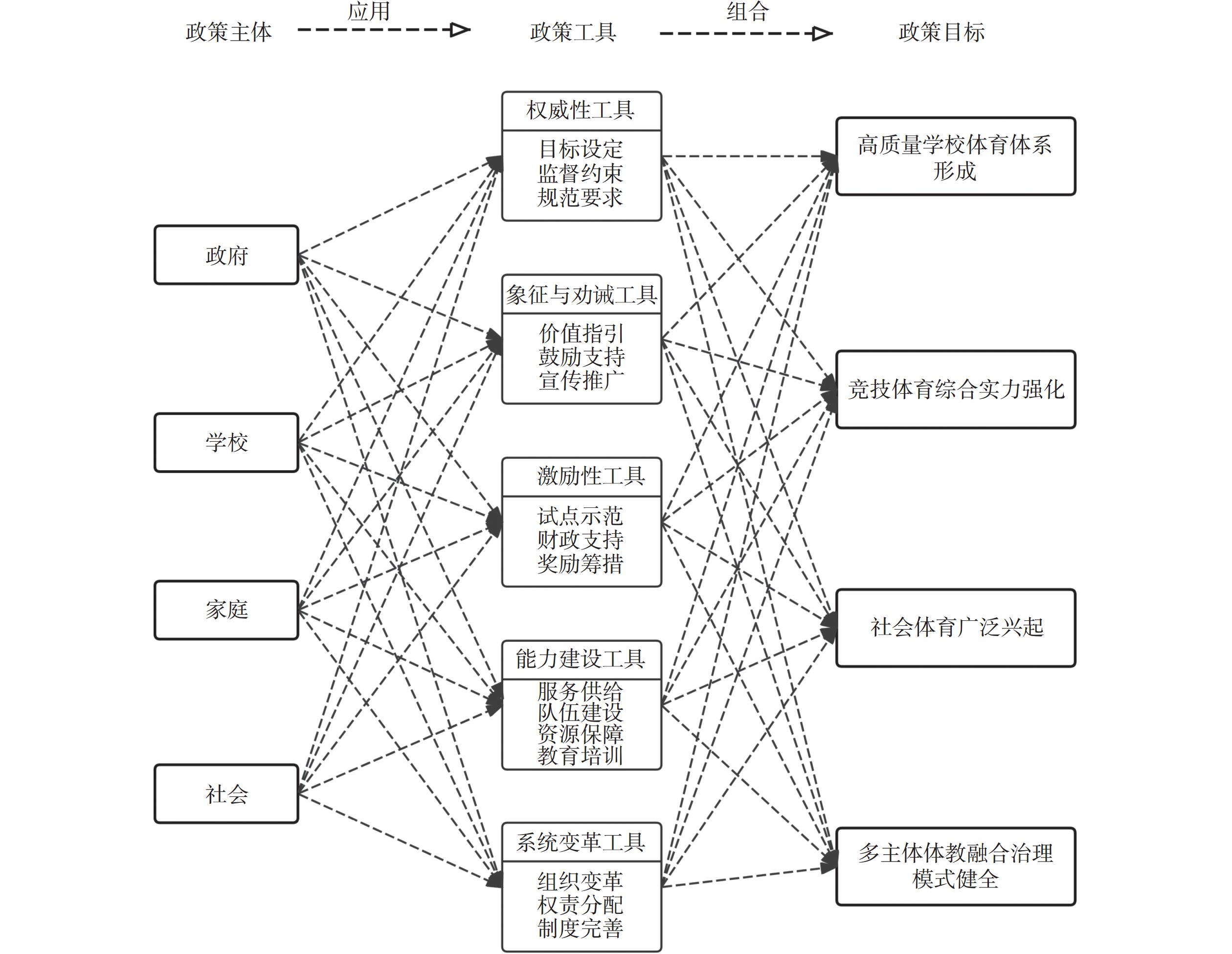

目标性共识(价值一致的政策目标)、结构性规划(联合行动的政策主体)、程序性操作(合理组合的政策工具)是影响政策执行与运作的重要基础与维度[20]。政策工具是政策组成的“原料”,是驱动政策目标转变为具体实践行动的介质与途径[21]。政策工具分析以政策的结构性为基本立论基础,认为政策是可以通过一系列基本单元工具的合理组合建构出来的,能够反映政策制定者的设计逻辑与价值理念[22]。公共政策理论认为,任何一项政策的制定与执行都需要组织参与。不论是垂直维度不同层级的权力组织,还是水平维度不同身份职能的组织或社群,都是参与构建政策有效协作机制的重要分子[23]。要发挥理想的体教融合政策效果,需集中各政策主体的参与力量以及促进不同领域的政策主体间跨界协同,促动多元主体共同构建与维护体教融合协同治理秩序的生成与稳定。政策目标代表政府基于公共利益的价值取向与追求[24],它不仅指引决策者选用适合的政策工具,还为后续的政策评价提供判断依据与基准[25]。政策制定的本质是政策设计者根据政策目标与效用对象,合理、有针对性地组合应用政策工具,发挥公共政策的工具性效应,促进政策目标的达成。从政策的执行路径看,政策主体是推动体教融合建设的源头,在政策实施中发挥引领作用,政策工具是政策主体将政策目标转化为具体实践所选择的技术手段,是服务于政策主体与政策目标的载体,政策目标是政策主体基于政策发展走向与现实需求设计的行动标准与理想化政策效果。政策工具、政策目标、政策主体的适配性可以为政策推进带来积极效应,例如,政策工具的组合可能影响政策目标实现[26]。基于此,本文构建“政策主体-政策工具-政策目标”三维分析框架(图1),检验各维度下指标元素运用比例的均衡性,以及各维度交互部分的合理性与科学性,挖掘体教融合政策的运行特征与内部结构配置。

2.2.1 X轴:政策工具维度

国外自20世纪80年代开始对政策工具进行研究,由于学者对政策工具的划分标准与分析视角有所不同,形成了多种政策工具分类方式,如:Rothwell等[27]依据政府在推进政策过程中的环境营造者角色,将政策工具分为供给型、环境型、需求型三类;Howlett等[28]根据政府对于资源或服务供给的干预强度,将政策工具分为自愿性工具、强制性工具和混合性工具三类;McDonnell[29]根据政策目标将政策工具划分为权威性工具、激励性工具、象征与劝诫工具、能力建设工具和系统变革工具五种类型。国内学者陈振明[30]提出伴随行政管理方式的创新,应注意将市场化工具、工商管理技术和社会化手段引入政策工具分类体系。上述政策工具分类方式具有较高代表性,已被广泛应用于金融[31]、工业[32]、教育[33]、环境[34]、医疗[35]等研究领域。其中,McDonnell的政策工具分类模型具有较高的认可度,其产生于对教育政策的分析讨论,因此该分类模型在教育政策研究领域的使用率较高[36]。体教融合政策的语境内容与McDonnell的政策工具分类群组具有较高适配度,且体教融合政策内容具有较强预设性与目标导向,与McDonnell的政策工具分类逻辑较为契合。因此,本文借鉴McDonnell的政策工具分类框架,分析体教融合政策的权威性工具、激励性工具、象征与劝诫工具、能力建设工具、系统变革工具的运用情况。

①权威性工具是指政府通过使用法律、下达指令、建立规约制度等方式对个体或组织机构进行行政管制,此类政策工具具有强烈的规范性、约束性、强制性[37],其政策表述主要为“严格”“坚持”“规范”“贯彻”“禁止”等。根据权威性工具的性质内涵,对应体教融合政策文本内容,将权威性工具细分为目标设定、监督约束、规范要求三种执行手段。②激励性工具是指政府通过正向或负向反馈,引导行为者做出符合相关规定或贴合政策期望的行动,主要以利益输送、财政补贴等形式激发行为主体执行相应活动,政策规定相对柔性[38],在政策文本中常以“奖励”“补贴”“表彰”等词语呈现,主要表现为试点示范、财政支持、奖励筹措三种作用形式。③象征与劝诫工具是指通过呼吁、倡导、环境塑造等方式为大众传递政策观念、树立目标、改变其思想态度,引导目标群体在精神层面形成与政策目标相一致的价值理念[39],其政策表述主要为“鼓励”“引导”“营造”“宣传”等,在政策文本中主要体现为价值指引、鼓励支持、宣传推广三种作用形式。④能力建设工具是指为促进政策目标实现而向政策执行者提供信息资源、服务平台、技术支持等,旨在提升或改善个体及组织机构的政策运行能力[40],其政策表述主要为“培训”“开展”“打造”“保障”等,结合体教融合政策内容,本文将能力建设工具细化为服务供给、队伍建设、资源保障、教育培训四级指标。⑤系统变革工具是指政府权威在个体和机构之间的转移,从而改变制度、组织、责任,实现权力调整、资源重组、组织结构优化[41],其政策表述主要为“改革”“建立”“制定”“健全”等,本文将系统变革工具划分为组织变革、权责分配、制度完善三个维度。对五类政策工具类别下的次级政策工具划分及内涵描述见表1。

表 1 体教融合政策工具分类及内涵Table 1. Classification and connotation of tools for the policy of integrating sports and education工具类型 子工具名称 具体内容 权威性工具 目标设定 对未来几年学校体育工作做出总体规划与目标设定,如对创建体育特色学校、青少年体育俱乐部、人才训练基地等方面提出数量要求 监督约束 对学校体育教学、学生体质健康监测、政策落实情况等方面加强监督管理 规范要求 贯彻落实相关实施细则、管理办法、行业标准等规制性文件 象征与劝诫工具 价值指引 弘扬中华体育精神,引导学生树立正确健康观 鼓励支持 鼓励学校、政府部门、社会组织积极投入体育教育、体育场地创建、赛事组织等工作 宣传推广 加大对体育赛事、活动的宣传力度,营造全社会关注、重视青少年体育的良好氛围 激励性工具 试点示范 强化体育传统特色学校以及体教融合示范学校的引领作用,推广、传播典型经验做法 财政支持 为执行体教融合政策的责任单位提供资金保障 奖励筹措 对培养和输送优秀体育后备人才具有卓越贡献的学校及社会培训机构予以一定政策奖励,完善运动员奖励激励机制 能力建设工具 服务供给 为保障青少年体育活动创造有利条件,如加强场地设施开放共享、提供公益性体育活动等 队伍建设 建设高水平运动队,建立优秀体育后备人才联合培养机制,优化体育师资队伍 资源保障 强化保障管理,包括在资金、场地、师资等方面给予充分支持 教育培训 提高学校体育课程质量,丰富学校体育项目,集中力量提供专业训练与指导,培养学生的运动技能 系统变革工具 组织变革 引导各相关行政部门、行业企业、组织机构在体教融合实施进程中协调联动,形成多主体合作互通、协同治理机制 权责分配 相关部门明确职责分工,协同推进各项任务落实 制度完善 积极探索招生制度、考评制度、竞赛制度、管理体制、保障机制等方面的改革,建立或完善体教融合各项制度 2.2.2 Y轴:政策目标维度

对政策工具的维度分析能够探究执行体教融合政策的常用手段与主要措施,而要揭示体教融合政策的深层价值与发展归属还需对政策目标进行深度挖掘。根据《意见》内容,促进青少年健康成长、锤炼意志、健全人格、全面协调发展是政策总体目标,也是体教融合政策最根本、最主要的目的。聚焦各省级体教融合政策的工作目标,其根本目的均与国家层面政策文本保持一致,大部分省级政府根据现阶段体教融合建设样态与布局特征将其政策目标具象化。因此,省级体教融合政策目标具有多元指向性。通过仔细阅读、梳理国家体育总局与教育部颁布的《意见》以及各省(区、市)发布的体教融合实施意见,将体教融合政策目标归纳为高质量学校体育体系形成、竞技体育综合实力强化、社会体育广泛兴起、多主体体教融合治理模式健全四个方面(表2)。

表 2 体教融合政策目标维度及子目标描述Table 2. Dimensions and sub objectives description of sports-education integration policy objectives政策目标 政策子目标内容列举 高质量学校体育体系形成 学校体育工作机制更加健全,体育师资、教学、训练、竞赛体系更趋完善;促进青少年文化学习与体育锻炼协调发展、青少年体质健康水平持续提升;合理布局体育类学校建设,体育服务供应体系持续优化 竞技体育综合实力强化 体育后备人才成长渠道畅通,人才梯队更趋合理;体育竞赛体系更加完备 社会体育广泛兴起 推动社会体育组织发展,比如建立青少年校外体育活动中心、体育俱乐部等,提高社会公共场地设施开放度与利用率,统筹推进青少年体育活动开展 多主体体教融合治理模式健全 整合与统筹体育教育资源共享流通;促进政府、学校与社会组织之间共同合作、协商、决策与管理,健全体教融合多主体协同机制;建立省级体教融合工作联席会议制度,以商讨与解决重大事项与问题 2.2.3 Z轴:政策主体维度

体教融合政策的有效落实需要多方参与主体的协同促进与合作,家庭、学校、社会、政府是执行体教融合政策的主要行为主体。①政府是实施体教融合政策的主要领导者和宏观调控者,统筹协调和指导各类行动主体的任务有效落实以实现政策目标,肩负着督导评估、政策扶持、制度建设、机制创新等多项责任。既要对青少年体育工作做出总体谋划、统筹资源布局、压实各方责任,还要全方面监控体教融合政策执行模式、执行效率、执行成效,及时纠正偏差,形成稳定、强效、持久的政策运行机制。②学校在推行体教融合政策中扮演着教育服务的供给者以及创新工作机制的探索者角色,学校需要为学生提供充足的场地设施及教学服务,提升体育教学质量、丰富课余训练及竞赛活动、引入优质师资、增设运动项目,在增强学生体质素质及培养优秀体育人才方面发挥重要作用。以精准施策、创新发展为原则不断摸索提升体教融合效能的有效路径,比如改革学校体育教学竞赛训练模式、深化体育院校建设和办学功能拓展、推进学校体育评价改革、健全师资评聘制度、构建一体化人才培养机制等。另外,学校是链接“家校政社”四位一体体教工作协同推进的关键枢纽,应贯彻落实政府部门制定的各项管理方案或工作计划,加强与社会体育组织的密切合作以及持续推动学校体育工作与家庭体育工作深度融合,学校与家庭、社会、政府保持紧密联系,在构建家校政社互通互联的体育育人网络方面发挥关键作用。③社会组织具备改善青少年体育教育条件的贡献力、倡导全民健康意识焕发的影响力以及协调各行动主体合作互助的凝聚力,包括体育社会组织、体育协会、体育培训机构等社会力量,主要承担为青少年提供场馆设施及体育活动、服务学校体育工作、参与体育赛事举办、加强宣传引导等职责。④家庭是社会的组成细胞,家庭体育是促进全民健康的重要根基,家长是深化体教融合发展的支持者以及青少年权益保障的监督者,需积极参与青少年体育教育、督促青少年加强体育锻炼并养成健康的生活习惯、培养家庭体育文化、配合学校体育工作。因此,本文将四类行为主体纳入政策执行主体维度,探究体教融合政策对不同政策执行者的工具选择与任务分配。

2.3 政策文本编码

首先对31份政策文件进行逐条逐项的语义提炼与梳理分析,捕捉与政策子工具、子目标、行为主体表达内容相关或相近的关键词,进而扩散为完整的政策分析单元,最后应用MAXQDA软件对编码段落的政策工具、政策目标、政策主体三维度编码。由于不同政策分析单元中对政策工具、政策目标、政策主体的使用情况不同,不同属性的政策工具、目标、主体在同一政策款项中可能出现重合,或单项条款中没有明确的政策工具、目标、主体归属,因此,各维度的编码总数并不相同。为保证编码结果的科学性与可靠性,整个编码过程由两名研究人员共同完成。完成编码工作后,两名研究人员对各自的编码内容进行交叉检查,对有争议的编码共同商讨与修订,以形成一致性结果。最终识别出“政策工具”维度977个参考点、“政策目标”维度265个参考点、“政策主体”维度909个参考点。

3. 体教融合政策文本量化分析

3.1 政策词频分析

为进一步呈现省级体教融合政策的重点与核心,对政策文本进行词频统计。剔除与政策分析无关的主题词,例如“加强”“单位”“全面”“推动”等。词频分析结果显示,政策文本中出现频率前十的词语依次为“体育”“青少年”“学校”“学生”“发展”“工作”“建设”“教练员”“组织”“教育”。这表明省级体教融合政策的共同关注点在于学校体育教育工作、青少年体育健康发展,重视教练员培养、配备与聘用制度,注重社会体育组织规范与资源引入、政府部门间融合管理等。

3.2 三维分析框架下的单维度分析

3.2.1 政策工具维度分析

在31份体教融合政策文件中共使用了977次政策工具(表3),其中:权威性工具219次,占22.4%;象征与劝诫工具177次,占18.1%;激励性工具79次,占8.1%;能力建设工具317次,占32.5%;系统变革工具185次,占比18.9%。总体来看,能力建设工具使用频次最高,权威性工具、象征与劝诫工具、系统变革工具使用较为充分,而对激励性工具的运用严重不足。这说明政策制定者以能力建设工具、权威性工具为落实体教融合政策的主要工具手段,而对激励性工具的偏好程度较低。可见各省级政府对于体教融合政策在培训投入、基础设施保障、服务机制健全等方面比较重视,着重塑造体教融合长期发展的运行能力,同时习惯以政府权威推动政策执行,而所有政策内容中以激励手段调动基层单位的工作积极性体现得并不充分。

表 3 我国省级体教融合政策的政策工具使用频次统计Table 3. Statistics on the frequency of using policy tools for the integration of sports and education at the provincial level工具类型(占比/%) 子工具名称 频次 占比/% 权威性工具(22.4) 目标设定 56 25.6 监督约束 56 25.6 规范要求 107 48.8 象征与劝诫工具(18.1) 价值指引 9 5.1 鼓励支持 131 74.0 宣传推广 37 20.9 激励性工具(8.1) 试点示范 16 20.3 财政支持 25 31.6 奖励筹措 38 48.1 能力建设工具(32.5) 服务供给 48 15.1 队伍建设 117 36.9 资源保障 71 22.4 教育培训 81 25.6 系统变革工具(18.9) 组织变革 69 37.3 权责分配 8 4.3 制度完善 108 58.4 具体来看,省级体教融合政策工具的运用以能力建设工具为主。能力建设工具的政策效果在短期内不易显现,其关注更多的是支撑政策稳定运行的长期投入与长远目标,为政策执行提供人力、能力、资源、服务保障,尤其以体教关系定位的角度来看体教融合政策,可以发现更适合将其归属于教育政策,政策内容以夯实学校体育工作为重点,其落实与推进离不开教育培训、人才队伍培养与建设、资源保障等方面的内容。因此,省级体教融合政策中对能力建设工具的应用比例高具有合理性。其次运用比例较高的为权威性工具,这一方面由于规制性政策手段具有低成本性、便捷性,易于规避政策影响的不确定性,且任何政策的制定与落实都须遵循一定的原则、规约,体教融合涉及多样化活动要素、多边性建设任务,各项工作实践均需具备明确的规定指导。另一方面,省级体教融合政策由地方政府机关制定与组织实施,在我国的教育管理体制下,行政权力是推动政策执行最有效也是最高效的手段[42]。系统变革工具的应用比较充分,主要表现为以组织变革工具为执行手段,推进多主体平等合作、统筹治理,以及以制度完善工具为执行手段促动各项制度建立完善,但不同政府部门间的职能分工与交叉管理机制仍存在健全与细化空间。象征与劝诫工具中鼓励支持工具应用频次最高,同时也是所有类型工具中应用范围最广的,这一方面是由于体教融合的落实最终要依靠学校、基层组织的自主理解与执行,因此在政策制定过程中需要给予一定的弹性空间与选择性引导。另一方面,象征与劝诫工具类似于“柔性的”命令工具,虽未设定强制性命令,但其通过软性规约能够为执行主体提供思想以及行动上的支持,且无须投入大量政策资源,因此在体教融合政策中广泛运用。激励性工具应用比例最少:一方面源于体教融合试点制度并未完全建立,试点学校建设并未大面积普及,只有个别省(区、市)回应了相应措施办法;另一方面,激励工具的介入同时需要伴随财政支持与投入,过度应用可能会导致资源浪费或仅实现短期政策效果,因此政策制定者在应用此类工具时较为谨慎。

3.2.2 政策目标维度分析

体教融合政策中的四类政策目标受关注程度由高到低依次为高质量学校体育体系形成、多主体体教融合治理模式健全、竞技体育综合实力强化以及社会体育广泛兴起。高质量学校体育体系形成共涉及158条语句,占59.6%;多主体体教融合治理模式健全涉及49条语句,占18.5%;竞技体育综合实力强化涉及43条语句,占16.2%;社会体育广泛兴起涉及15条语句,占5.7%。大部分政策目标指向高质量学校体育体系形成:一方面由于发展青少年和学校体育是融汇“体育+教育”育人功能的关键途径,是体教融合政策最主要、最根本的任务目的;另一方面,青少年体育是学校教育工作中的薄弱环节,要健全体教融合体制机制需要对学校体育资源配置、青少年体质健康水平、体育课程体系建构等提出切实的、具有可操作性的目标。出现频率较高的为多主体体教融合治理模式健全,这是由于融合观已成为新时代国家顶层设计的理念与模式创新[11],融合思维是实现体育与教育系统跨界相融、促进体教协同发展的破题关键。竞技体育综合实力强化政策目标多体现在竞技体育后备人才培养以及体育赛事筹措方面,比如“每所高校的高水平运动队要与三所以上优质高中特色学校建立人才培养衔接机制”“省教育厅、体育局每年举办大中小学生单项赛事”等,关于如何加强体育竞技人才文化教育、促进体育后备人才德智体美劳全面发展缺少明确的政策指示。社会体育广泛兴起占比最少,这是因为体教融合政策是下发给学校、政府机关的重要指示,关于如何引动社会力量实现政策目标仅体现为进一步完善青少年体育公共服务体系与资源。总体来看,目前省级体教融合政策体系的政策目标分配具有一定的合理性。

3.2.3 政策执行主体维度分析

对体教融合政策中的四类责任主体即社会、学校、家庭、政府进行编码频数统计,发现其在政策文本中的呈现情况存在一定差异:以学校为行为主体所制定的相关政策内容最多,共有448条,占49.3%;其次为政府,共有290条,占31.9%;再次是社会,共有145条,占15.9%;而以家庭为参考点的文本条例数量最少,仅有26条,占2.9%。学校与政府的占比总和超过80%:一方面,学校与政府是执行体教融合政策的主要力量,体教融合政策的落实离不开政府的宏观调控与学校的行动配合;另一方面,学校与政府是体教融合政策的直接接收者与执行者,体教融合政策是省政府面向学校以及各职能部门颁发的行动指南与实践方案,其重点内容在于学校如何开展体教融合工作、推动体育教育改革,各部门如何统筹协调、分工管理。以社会、家庭为主体的政策内容多以引导性、鼓励性话语为主,比如鼓励社会组织为学校体育提供资金、设施、人员、服务等方面的支持,引导家庭积极配合学校体育教育,说明家庭和社会是辅助政府部门和学校体育教育共建、共治的重要主体,在推进体教融合过程中充当着间接参与者角色,这也是家庭和社会在体教融合政策体系中参与强度远低于学校、政府的主要原因。以社会组织为主体的相关政策导向具有引导性与规制性,比如倡导社会力量投入“三大球”场地设施建设、加强对社会体育俱乐部的规范管理与监督等内容,侧面说明了社会组织在政策实施过程中执行空间受限、主体性不强等问题。以家庭为执行主体的政策文本最少,多体现为“构建学校、家庭、社会三位一体的青少年体育育人网络”等相关内容。因此,要激活社会组织的服务效能、发挥家庭体育教育作用,应健全家校政社协同育人机制,强化家庭、学校、政府、社会体育合作网络的稳定性。

3.3 政策工具-政策目标-政策主体交叉分析

政策工具与政策目标的交叉分析结果如表4所示。高质量学校体育体系形成政策目标涉及较多的政策工具为能力建设工具与权威性工具。高质量学校体育体系形成政策目标与能力建设工具之间的交叉比例最高,这是因为高质量学校体育体系形成需要通过改革学校体育教育体系、引入校外体育资源与服务、培养学生运动技能来实现,与能力建设工具非常契合。竞技体育综合实力强化政策目标下权威性工具的应用频次最高,且全部分布在目标设定这一子工具上,部分省(区、市)对赛事举办以及体育后备人才训练基地与队伍建设有明确标准。社会体育广泛兴起政策目标使用最多的为权威性工具中的目标设定子工具。多主体体教融合治理模式健全政策目标更多地选择系统变革工具中的组织变革子工具,这是由于组织变革子工具突出强调“家校政社”协同联动的合作机制,而多主体体教融合治理模式健全目标的实现需要调整主体间权力结构以完善体教融合内部治理体系,二者具有较高契合性。

表 4 政策工具-政策目标交叉分布Table 4. Cross distribution of policy tools and policy objectives政策目标 政策工具 权威性

工具象征与

劝诫工具激励性

工具能力建

设工具系统变

革工具高质量学校体育体系形成 51 10 5 59 5 竞技体育综合实力强化 18 3 1 8 6 社会体育广泛兴起 10 3 0 1 0 多主体体教融合治理模式健全 14 2 4 5 19 政策目标与政策主体的交叉分析结果如表5所示。总体而言,学校对体教融合政策目标响应的覆盖面最广。高质量学校体育体系形成政策目标主要指向学校这一行动主体,需要学校持续探索体育教育工作改革方案、积累体教融合人才培养经验。竞技体育综合实力强化政策目标以学校、政府和社会为共同执行主体,主要体现为青少年赛事体系完备以及体育后备人才培养方案健全,要谋划、设计青少年体育赛事体系与青少年运动队伍建设需积极构建政府、学校、社会合作沟通的桥梁,形成政府主导、学校协作、社会参与的青少年体育发展格局。社会体育广泛兴起政策目标以社会为主要执行主体,这是由于社会体育广泛兴起目标的实现需要社会体育组织对学校进行资源引入与合作帮扶,进一步完善青少年体育公共服务体系。与多主体体教融合治理模式健全政策目标交互程度较高的政策主体为政府和学校,但相对而言社会与家庭在此政策目标中的参与度不足,说明在构建体教融合多主体治理框架的过程中欠缺对家庭与社会力量的融入,“家校政社”联合协作的体教融合治理结构相对松散。

表 5 政策主体-政策目标交叉分布Table 5. Cross distribution of policy subjects and policy objectives政策目标 政策主体 社会 学校 家庭 政府 高质量学校体育体系形成 6 100 6 21 竞技体育综合实力强化 8 13 1 11 社会体育广泛兴起 6 4 1 2 多主体体教融合治理模式健全 8 16 3 36 政策主体与政策工具的交叉分析结果如表6所示。整体来看,学校对政策工具的应用频率最高。社会组织对象征与劝诫工具的应用频率最高,社会组织作为政策推行主体时,政策内容表现为柔性的建议与期望,比如鼓励社会力量举办和参与青少年体育竞赛活动、支持社会培训机构走进学校。学校应用频率最高的政策工具为能力建设工具,这是由于学校作为推进体教融合政策的主力,尤其需要在课程教学、师资队伍、场地建设等方面改革创新,为新时代体教融合战略规划做出充分回应。学校所对应的激励性工具应用频次相对不足,未来政策优化应注意能力建设工具与激励性工具的均衡性应用,加大对学校体育教育工作的资金补贴、成果表彰,为学校体育高质量发展创造优渥的环境需求。与家庭组合应用的政策工具最少,这是由于家庭较少作为单独的参与主体执行政策内容,而是与其他主体共同出现,间接参与政策实施,强调“家校政社”的协同联动。要发挥家庭对政策推进的作用,应注意加强家庭与学校联动下的能力建设工具应用。政府应用频率最高的政策工具为系统变革工具,这是由于各省级政府是执行体教融合政策的宏观调控者,对于如何建构体教融合协同治理制度、如何统筹组织各主体间分工联合行动具有绝对领导权。

表 6 政策主体-政策工具交叉分布Table 6. Cross distribution of policy subjects and policy tools政策工具 政策主体 社会 学校 家庭 政府 权威性工具 15 47 3 38 象征与劝诫工具 39 90 3 11 激励性工具 4 11 0 29 能力建设工具 27 183 6 34 系统变革工具 16 34 4 95 政策主体、政策工具、政策目标的交叉分析结果如表7所示。整体来看,各行动主体应用权威性工具达成政策目标的内容条款最普遍。一方面由于权威性工具中涵盖目标设定子工具,此工具与政策目标的属性特征具有一定的相似性。另一方面,权威工具强调政策主体严格落实体教融合教育、评价、管理等工作以达成政策制定所预期的效果,与政策目标之间具有较高契合性。政策主体、政策工具、政策目标三维度交叉分析中,各政策要素聚集密度最高的为“学校—能力建设工具—高质量学校体育体系形成”,这是由于学校体育教育是落实体教融合政策的重点工作,而要改革学校体育教育离不开能力建设工具的支撑。社会组织应用权威工具较多,主要目的是实现竞技体育综合实力强化、健全多主体体教融合治理模式。家庭对政策工具的应用较少,主要以能力建设工具支持学校体育教育工作。“政府—系统变革工具—多主体体教融合治理模式健全”共有18条编码,促进各组织系统间有效联动、协同治理是实现体教融合的重要方面,政府通过完善体教融合一体化管理机制、统筹体教融合协同治理制度设计、规范相关主体治理行动等实现这一目的。

表 7 政策主体-政策工具-政策目标交叉分布Table 7. Cross distribution of policy subjects, policy tools and policy objectives政策工具 政策目标 高质量学校体育体系形成 竞技体育综合实力强化 社会体育广泛兴起 多主体体教融合治理模式健全 社会 学校 家庭 政府 社会 学校 家庭 政府 社会 学校 家庭 政府 社会 学校 家庭 政府 权威性工具 2 27 2 7 5 3 1 2 3 3 1 1 5 4 2 9 象征与劝诫工具 1 13 0 1 2 0 0 0 4 2 0 1 1 1 0 2 激励性工具 0 7 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 能力建设工具 2 56 3 4 0 3 0 0 0 1 0 0 2 5 1 2 系统变革工具 0 5 0 3 0 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 18 4. 结论与建议

4.1 研究结论

构建“政策工具-政策目标-政策主体”三维分析框架,对省级体教融合政策进行量化分析,发现我国体教融合政策存在以下不足:

一是政策工具分布结构不均。政策工具的使用存在过度或缺位的现象,具体表现为激励性工具使用不足,权威性工具、象征与劝诫工具、系统变革工具虽整体分布均匀,但其内部结构失衡。激励性工具的缺失不利于激发政府、学校、社会等主体执行政策的动力,可能会使政策效果大打折扣。权威性工具更注意使用规范要求,而目标设定、监督约束手段运用较少,规制性工具的过多使用可能会导致政策主旋律生硬僵化,削弱政策执行主体的创新效能与探索空间[43]。象征与劝诫工具更集中于对鼓励支持的运用,价值指引、宣传推广则较少涉及,两种政策工具的欠缺会导致精神上的激励不足,难以激发教师、学生等政策客体的认同感与积极性。系统变革工具中制度完善工具使用较多,而权责分配工具的使用率在所有政策工具中最低,权责分配工具在政策文本中的运用相对模糊,并未体现具体落实机制与行动路径。

二是政策目标具体标准不清。整体来看,体教融合政策目标体系中四类政策目标的分布比例存在差异,以青少年体育教育质量规模全面跃升为总体目标。这是因为体教融合政策的提出是为应对青少年体育教育工作的不足与短板,消解青少年健康危机,因此大部分政策内容指向学校体育师资、教学、训练、竞赛体系方面。竞技体育与社会体育的发展推广、体教融合多元治理既是政策目的也是政策手段,其本质上是为了协助学校体育教育延伸拓展,实现体教资源互通,促进体教融合可持续发展。具体来看,各省(区、市)政策目标的明确程度存在差距。比如部分省(区、市)的政策目标中有明确的时间节点与实践任务:辽宁省体教融合政策提出,到2025年基本建成多元融合、协同有序的“三大球”后备人才培养体系,到2035年建成先进高效的“三大球”人才培养体系[44];广西体教融合政策提出,到2025年,学生体质健康达标优良率达55%以上,到2035年,多样化、现代化、高质量的学校体育和体校教育体系基本形成[45]。关于加强体教融合组织领导,强化相关部门之间联合协作、总体谋划,部分省(区、市)明确提出成立由相关部门共同参与的联席会议制度,原则上每半年召开一次联席会议,部分省(区、市)的政策表述相对笼统或未呈现具体措施。这可能会影响各主体行动目标的统一性、组织实施的有序性以及政策落实的真实性。

三是体教融合治理结构的多主体支持网络不实。体教融合政策内容中大部分为面向学校及政府部门的行动指示,学校和政府、家庭和社会作为体教融合政策的直接推行者与间接推动者在深化体教融合改革进程中发挥效能不同、参与程度不同,但仍需注意加强社会及家庭对学校体育教育的支持作用。鼓励社会组织与市场力量积极参与体育治理,为学校体育提供优势资源与公共服务,积极参与体教融合督导评估工作。加强家庭对象征与劝诫工具的应用,进一步坚定家庭在政策执行中的立场,激发家长参与青少年体育教育的动力。另外,体教融合政策多强调教育部门与体育部门的联合协作,对于如何激发“家校政社”互动协调的育人合力、如何构建“家校政社”和谐互助的共治格局多体现为鼓励与提倡,缺乏具体的行动依据与政策指示,因此可能会引发组织实施混乱的问题。未来政策改进应强化各政策主体的参与意识,明确各主体间的权力分配与责任底线,构建多元利益主体组成的体教融合互惠共生关系。

4.2 对策建议

4.2.1 优化政策工具结构配置,提升多种工具组合效能

政策工具分布不均主要体现为激励性工具的缺失以及权威性工具、象征与劝诫工具、系统变革工具中部分子工具的不足。因此,应适当增加对激励性工具的运用,逐步扩大试点示范、财政支持、奖励筹措子工具的设计应用。在试点示范上,做好各级各类学校体育教育质量考核评优工作,鼓励校园开拓体育特色项目,并持续总结经验、普及推广,发挥示范引领作用。在财政支持与奖励筹措上,健全体教融合工作落实的专项资金与经费保障机制,以激励措施激发各类主体的政策执行动力。权威性工具中应适度运用规范要求工具,规范要求工具在政策文本中的使用频率偏高,虽有助于提升政策执行效率,引导政策执行主体的工作走向,但在一定程度上遏制了政策执行主体的创新活力,因此需要对规范要求工具的使用进行合理控制。强化象征与劝诫工具中价值指引与宣传推广的引领作用:在价值引领上,通过课程教学、体育活动、校园文化不断融入“健康第一”的理念元素;在宣传推广上,加强对体育教育工作突出的模范校园、优秀地区的宣传表彰。系统变革工具应注意充实组织变革、权责分配等变革型手段,以组织变革、权责分配工具构建体教融合政策长期运行的领导管理机制,明确政策执行主体的职责分工。需要注意的是,要发挥政策工具的最佳效用,并非追求政策工具应用水平的绝对均衡,而是要结合政策情境、政策内容合理安排政策工具的组合搭配及精准运用[46]。比如对于运动员就业保障问题,既要应用系统变革工具健全优秀退役运动员入职制度,完善体育教练员遴选、培训、考核等管理机制,同时应注意应用能力建设工具对退役运动员进行职业转型培训与指导。进一步加强多项政策工具的协调配合,保障体教融合政策长效运行。

4.2.2 完善政策目标实践策略,确保体教融合高位落实

要确保体教融合政策的执行落到实处,需明确科学、严谨、完整的政策内容是利益相关者理解与认同相关实践活动的基础,是保证其遵守与执行政策的积极性的关键。因此,应进一步完备政策目标体系,明确具体行动规划。健全体教融合促进机制的近、中、远期发展规划,加强政策内容的可执行性与针对性。例如,对于学校体育教育政策条例,进一步明确体育教学体系规范,以推动青少年文化学习与体育锻炼协调发展为核心目标,以丰富体育课程教学为执行手段,以培养学生运动技能与身体素质为成果导向,系统凝练以学校为执行主体的体教融合发展模式。针对联合协作政策条例,进一步强化各主管部门的职责协同,健全责任落实机制,明确各有关部门以及行为主体在体教融合建设进程中的角色、权利与义务,使各主体皆参与体育事务管理,既相互协同又各尽其责。

4.2.3 凝聚多方参与力量,构建多主体合作治理的政策执行体系

新时代体教融合政策的落实应以多主体联合协作为抓手,各参与主体凝心聚力,形成多主体协同育人的合力。深化体教融合发展应激发政策主体治理效能,搭建“家校政社”四位一体的体教融合共治体系,构建各组织单位互动协调的一体化实践框架。首先,建立以政府为统领、学校为主体、家庭为基础、社会为平台的体教融合育人网络,促进各主体间的资源整合,建立健全各组织协同配合的联合督导机制。协调各方责任主体的利益分配与职权划分,推进学校体育与家庭体育、社会体育的共育共管。其次,加强学校体育教育与家庭体育教育的联合,强化家长对体育教育的价值认同,明确“健康第一”的教育理念以及学校体育教育工作不断融入家庭协同参与的思想观念,以促进青少年全面发展为家校的共同责任。同时加强学校对激励性工具的应用,完善学校体育教育的成果表彰、财政补贴、项目示范制度。最后,强化政府部门与社会组织联合行动的政策引导,协调好政府部门与社会组织之间的关系,促进二者平等合作,增强基层组织办体育的独立自主性。政府部门应为体育社会组织的成长赋权、赋能、赋责、赋物,激活其公共服务功能,形成以促进青少年健康发展为导向、以深化体教融合为功能的政社合作网络[47]。

作者贡献声明:杨雨霖:拟定论文提纲,撰写论文;作者贡献声明:刘锐:查找资料,撰写、校对论文;作者贡献声明:李晓虹:研究选题和思路,指导撰写、校对论文。 -

表 1 体教融合政策工具分类及内涵

Table 1 Classification and connotation of tools for the policy of integrating sports and education

工具类型 子工具名称 具体内容 权威性工具 目标设定 对未来几年学校体育工作做出总体规划与目标设定,如对创建体育特色学校、青少年体育俱乐部、人才训练基地等方面提出数量要求 监督约束 对学校体育教学、学生体质健康监测、政策落实情况等方面加强监督管理 规范要求 贯彻落实相关实施细则、管理办法、行业标准等规制性文件 象征与劝诫工具 价值指引 弘扬中华体育精神,引导学生树立正确健康观 鼓励支持 鼓励学校、政府部门、社会组织积极投入体育教育、体育场地创建、赛事组织等工作 宣传推广 加大对体育赛事、活动的宣传力度,营造全社会关注、重视青少年体育的良好氛围 激励性工具 试点示范 强化体育传统特色学校以及体教融合示范学校的引领作用,推广、传播典型经验做法 财政支持 为执行体教融合政策的责任单位提供资金保障 奖励筹措 对培养和输送优秀体育后备人才具有卓越贡献的学校及社会培训机构予以一定政策奖励,完善运动员奖励激励机制 能力建设工具 服务供给 为保障青少年体育活动创造有利条件,如加强场地设施开放共享、提供公益性体育活动等 队伍建设 建设高水平运动队,建立优秀体育后备人才联合培养机制,优化体育师资队伍 资源保障 强化保障管理,包括在资金、场地、师资等方面给予充分支持 教育培训 提高学校体育课程质量,丰富学校体育项目,集中力量提供专业训练与指导,培养学生的运动技能 系统变革工具 组织变革 引导各相关行政部门、行业企业、组织机构在体教融合实施进程中协调联动,形成多主体合作互通、协同治理机制 权责分配 相关部门明确职责分工,协同推进各项任务落实 制度完善 积极探索招生制度、考评制度、竞赛制度、管理体制、保障机制等方面的改革,建立或完善体教融合各项制度 表 2 体教融合政策目标维度及子目标描述

Table 2 Dimensions and sub objectives description of sports-education integration policy objectives

政策目标 政策子目标内容列举 高质量学校体育体系形成 学校体育工作机制更加健全,体育师资、教学、训练、竞赛体系更趋完善;促进青少年文化学习与体育锻炼协调发展、青少年体质健康水平持续提升;合理布局体育类学校建设,体育服务供应体系持续优化 竞技体育综合实力强化 体育后备人才成长渠道畅通,人才梯队更趋合理;体育竞赛体系更加完备 社会体育广泛兴起 推动社会体育组织发展,比如建立青少年校外体育活动中心、体育俱乐部等,提高社会公共场地设施开放度与利用率,统筹推进青少年体育活动开展 多主体体教融合治理模式健全 整合与统筹体育教育资源共享流通;促进政府、学校与社会组织之间共同合作、协商、决策与管理,健全体教融合多主体协同机制;建立省级体教融合工作联席会议制度,以商讨与解决重大事项与问题 表 3 我国省级体教融合政策的政策工具使用频次统计

Table 3 Statistics on the frequency of using policy tools for the integration of sports and education at the provincial level

工具类型(占比/%) 子工具名称 频次 占比/% 权威性工具(22.4) 目标设定 56 25.6 监督约束 56 25.6 规范要求 107 48.8 象征与劝诫工具(18.1) 价值指引 9 5.1 鼓励支持 131 74.0 宣传推广 37 20.9 激励性工具(8.1) 试点示范 16 20.3 财政支持 25 31.6 奖励筹措 38 48.1 能力建设工具(32.5) 服务供给 48 15.1 队伍建设 117 36.9 资源保障 71 22.4 教育培训 81 25.6 系统变革工具(18.9) 组织变革 69 37.3 权责分配 8 4.3 制度完善 108 58.4 表 4 政策工具-政策目标交叉分布

Table 4 Cross distribution of policy tools and policy objectives

政策目标 政策工具 权威性

工具象征与

劝诫工具激励性

工具能力建

设工具系统变

革工具高质量学校体育体系形成 51 10 5 59 5 竞技体育综合实力强化 18 3 1 8 6 社会体育广泛兴起 10 3 0 1 0 多主体体教融合治理模式健全 14 2 4 5 19 表 5 政策主体-政策目标交叉分布

Table 5 Cross distribution of policy subjects and policy objectives

政策目标 政策主体 社会 学校 家庭 政府 高质量学校体育体系形成 6 100 6 21 竞技体育综合实力强化 8 13 1 11 社会体育广泛兴起 6 4 1 2 多主体体教融合治理模式健全 8 16 3 36 表 6 政策主体-政策工具交叉分布

Table 6 Cross distribution of policy subjects and policy tools

政策工具 政策主体 社会 学校 家庭 政府 权威性工具 15 47 3 38 象征与劝诫工具 39 90 3 11 激励性工具 4 11 0 29 能力建设工具 27 183 6 34 系统变革工具 16 34 4 95 表 7 政策主体-政策工具-政策目标交叉分布

Table 7 Cross distribution of policy subjects, policy tools and policy objectives

政策工具 政策目标 高质量学校体育体系形成 竞技体育综合实力强化 社会体育广泛兴起 多主体体教融合治理模式健全 社会 学校 家庭 政府 社会 学校 家庭 政府 社会 学校 家庭 政府 社会 学校 家庭 政府 权威性工具 2 27 2 7 5 3 1 2 3 3 1 1 5 4 2 9 象征与劝诫工具 1 13 0 1 2 0 0 0 4 2 0 1 1 1 0 2 激励性工具 0 7 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 能力建设工具 2 56 3 4 0 3 0 0 0 1 0 0 2 5 1 2 系统变革工具 0 5 0 3 0 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 18 -

[1] 杨国庆,刘宇佳. 论新时代体教融合的内涵理念与实施路径[J]. 天津体育学院学报,2020,35(6):621-625 [2] 国家体育总局、教育部联合印发《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》[EB/OL]. [2024-04-15]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-09/21/content_5545112.htm [3] 徐赟. “双一流” 建设中政策工具选择与运用的问题及对策[J]. 教育发展研究,2018,38(1):26-32 [4] 冯春辉,柴国荣. 多层次治理视域下我国体教融合发展困境及完善对策[J]. 体育文化导刊,2022(1):98-103 doi: 10.3969/j.issn.1671-1572.2022.01.017 [5] 朱海云,阎智力. 从体教结合到体教融合:中国体教关系转向的哲学诠释[J]. 体育学刊,2023,30(5):3-8 [6] 郭振,王松,钟玉姣,等. 新时代体教融合的概念、价值与实践路径探析[J]. 体育科学,2022,42(2):21-29 [7] 张龙. 人的全面发展:体教融合的价值依归与实践向度[J]. 广州体育学院学报,2023,43(6):103-111 [8] 柳鸣毅,丁煌. 我国体教融合的顶层设计、政策指引与推进路径[J]. 上海体育学院学报,2020,44(10):13-27 [9] 刘海元,展恩燕. 对贯彻落实《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》的思考[J]. 体育学刊,2020,27(6):1-11 [10] 展茂浩,马超,田玉戈,等. 基于SFIC模型的我国体教融合协同治理的语境生成、样态困囿与推进路径[J]. 山东体育学院学报,2023,39(2):102-110 [11] 孙科,刘铁军,马艳红,等. 中国特色体教融合发展思考:对《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见》的诠释[J]. 成都体育学院学报,2021,47(1):13-20 [12] 黄菁,张雨函. 我国体教融合政策工具的模型、特征与优化路径[J]. 西南大学学报(社会科学版),2023,49(3):211-220 [13] 吴小圆,邵桂华. 我国体教融合进程中的政策工具选择与优化研究[J]. 天津体育学院学报,2024,39(2):139-145 [14] 王文龙,崔佳琦,邢金明,等. 多源流理论视域下我国体教融合政策的变迁动力与优化路径[J]. 体育学研究,2021,35(5):80-88 [15] 汪晓赞,杨燕国,孔琳,等. 历史演进与政策嬗变:从“增强体质” 到“体教融合” :中国儿童青少年体育健康促进政策演进的特征分析[J]. 中国体育科技,2020,56(10):3-10 [16] 吴光芸,刘潞,李嘉薇. 基于多源流理论的“体教融合” 政策议程设置分析[J]. 教育学术月刊,2021(6):39-45 [17] 刘通,张晓林,李增民,等. “体教融合” 政策省级行政执行的扩散机制及深化策略研究[J]. 广州体育学院学报,2022,42(4):61-69 [18] 邹小江,林向阳. 我国体教融合新政执行的潜在制约因素与调适策略:基于马兹曼尼安-萨巴蒂尔政策执行过程模型的分析[J]. 武汉体育学院学报,2021,55(4):94-100 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2021.04.013 [19] 邢金明,张宝军. 基于PMC-AE指数模型的我国体教融合政策量化评价[J]. 体育学刊,2022,29(1):84-90 doi: 10.3969/j.issn.1006-7116.2022.1.tyxk202201012 [20] 朱光喜. 政策协同:功能、类型与途径:基于文献的分析[J]. 广东行政学院学报,2015,27(4):20-26 [21] 张振改. 义务教育师资均衡配置政策工具的演进历程与主要特征[J]. 教育研究,2022,43(8):42-53 [22] 黄萃,苏竣,施丽萍,等. 政策工具视角的中国风能政策文本量化研究[J]. 科学学研究,2011,29(6):876-882 [23] 孔令民,李莎. 推进中国式乡村教育现代化的省域政策与实践研究[J]. 教学与管理,2024(24):31-36 [24] 王子伟,赵英,孙怡璐. 我国医联体建设政策文本量化研究:基于政策工具—目标—阶段三维框架[J]. 社会建设,2024,11(3):101-124 [25] 陈振明. 公共政策分析[M]. 北京:中国人民大学出版社,2003:167 [26] BURKE M J,STEPHENS J C. Energy democracy:Goals and policy instruments for sociotechnical transitions[J]. Energy Research & Social Science,2017,33:35-48

[27] ROTHWELL R,ZEGVELD W. An assessment of government innovation policies[J]. Review of Policy Research,1984,3(3-4):436-444 doi: 10.1111/j.1541-1338.1984.tb00138.x

[28] HOWLETT M,RAMESH M. Studying public policy:Policy cycles and policy subsystems[M]. Oxford:Oxford University Press,1995:91-103

[29] MCDONNELL L M. Assessment policy as persuasion and regulation[J]. American Journal of Education,1994,102(4):394-420 doi: 10.1086/444080

[30] 陈振明. 政府工具研究与政府管理方式改进:论作为公共管理学新分支的政府工具研究的兴起、主题和意义[J]. 中国行政管理,2004(6):43-48 doi: 10.3782/j.issn.1006-0863.2004.06.013 [31] 黄新平,黄萃,苏竣. 基于政策工具的我国科技金融发展政策文本量化研究[J]. 情报杂志,2020,39(1):130-137 doi: 10.3969/j.issn.1002-1965.2020.01.018 [32] 刘肖,金浩. 产业政策视角下产业协同三方演化博弈分析[J]. 技术经济与管理研究,2022(8):85-90 doi: 10.3969/j.issn.1004-292X.2022.08.014 [33] 蒲蕊,张杨. 我国融合教育政策变迁的三维审视与展望[J]. 现代教育管理,2024(1):73-84 [34] 蔡立辉,戴胜利,马王荣. 智慧城市环境治理政策文本挖掘及量化评估[J]. 学术研究,2022(12):64-71 doi: 10.3969/j.issn.1000-7326.2022.12.011 [35] 车峰,马峥嵘. 健康中国背景下医养结合服务政策内容分析与优化建议:基于政策工具与参与主体的二维视角[J]. 学习论坛,2024,40(1):78-84 [36] 李琪,陆卓涛,张雨强,等. 高质量教材建设何以可能?:基于政策工具分析视角[J]. 教育科学研究,2023(10):12-20 doi: 10.3969/j.issn.1009-718X.2023.10.003 [37] 黄忠敬. 教育政策工具的分类与选择策略[J]. 国家教育行政学院学报,2008(8):47-51 doi: 10.3969/j.issn.1672-4038.2008.08.009 [38] 薛二勇,周秀平. 中国教育脱贫的政策设计与制度创新[J]. 教育研究,2017,38(12):29-37 [39] 韩晓敏,孙元涛. 我国基础教育减负政策执行的现实困境与因应路径:基于政策工具的视角[J]. 教育科学研究,2023(1):48-56 doi: 10.3969/j.issn.1009-718X.2023.01.007 [40] 肖瑜,刘振天. 大学教师缘何冷落教学:基于高校教学类政策文本的分析[J]. 中国高教研究,2024(2):62-69 [41] 林小英,侯华伟. 教育政策工具的概念类型:对北京市民办高等教育政策文本的初步分析[J]. 教育理论与实践,2010,30(25):15-19 [42] 陈振明. 政策科学[M]. 北京:中国人民大学出版社,1998:110-112 [43] 杨佳乐. 省域高校教师评价政策的质量评估与提升路径:基于14省份政策文本的混合研究[J]. 现代教育管理,2023(11):74-84 [44] 辽宁省体育局教育厅体教融合振兴发展辽宁“三大球”实施意见[EB/OL]. [2024-09-11]. https://tyj.ln.gov.cn/tyj/zfxxgk/fdzdgknr/lzyj/bbmgfxwj/0A2663EA4CDE4A8F8A8800D4B0635223/index.shtml [45] 自治区体育局 自治区教育厅关于印发深化体教融合 促进广西青少年健康发展实施意见的通知[EB/OL]. [2024-09-11]. http://tyj.gxzf.gov.cn/gkxxgl/wjzl_83529/gtf/t9349350.shtml [46] 朱楠,施莅. 政策工具视角下融合教育教师队伍建设政策研究:基于26份国家层面政策文本的内容分析[J]. 残疾人研究,2023(3):47-57 doi: 10.3969/j.issn.2095-0810.2023.03.007 [47] 舒宗礼,夏贵霞. 基于中央、地方与基层组织协同的体教融合治理研究[J]. 北京体育大学学报,2024,47(1):107-119 -

期刊类型引用(2)

1. 陈浩,潘秀玲,梁哲. 新时代体教融合的内涵价值与策略路径——基于广东《实施意见》颁布. 四川体育科学. 2025(01): 113-120 .  百度学术

百度学术

2. 宋同仁. 体教融合背景下校园足球发展困境及提升路径研究. 当代体育科技. 2025(06): 122-124 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: