"Dual Drive" of Sports New Quality Productive Forces and Sports Technology Innovation: Reform Mechanism, Key Areas, and Practical Paths

-

摘要:

体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”是促进体育事业及产业高质量发展的重要举措。在阐释体育新质生产力以及体育科技创新的内涵特征基础上,从质量变革、效率变革和动力变革三个层面阐述体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”的机制,从助推全民健身的高效发展、促进竞技体育的提质发展、实现学校体育的效能提升、推进体育产业的转型升级等方面提出体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”的重点领域。鉴于体育新质生产力驱动体育科技创新存在体制机制障碍、人才供给不足、支撑载体不足,以及体育科技创新驱动体育新质生产力存在技术应用不足、主体支撑不足、基础研究不足,需要从完善体制机制、加强人才供给、夯实支撑载体、加强技术应用、打造关键主体、强化基础研究等方面,推进体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”。

Abstract:The "dual drive" of sports new quality productive forces and sports technology innovation is an important measure to promote the high-quality development of the sports industry. Based on the explanation of the connotation and characteristics, literature review is used to explore the "dual drive" operation mechanism of sports new quality productive forces and sports technology innovation from three dimensions of quality, efficiency, and power reform. Key areas are analyzed, that is, to promote the national fitness development, improve the quality development of competitive sports, achieve the efficiency improvement of school sports and push the transformation and upgrading of the sports industry. Given the institutional barriers, insufficient talent supply, and inadequate support carriers that drive sports technology innovation driven by sports new quality productive forces, as well as the insufficient technological application, subject support, and basic research in driving sports new quality productive forces driven by sports technology innovation, it is necessary to promote the "dual drive" of sports new quality productive forces and sports technology innovation from the aspects of improving institutional mechanisms, strengthening talent supply, consolidating support carriers, enhancing technological application, creating key subjects, and strengthening basic research, etc.

-

Keywords:

- new quality productive forces /

- sports technology /

- innovation /

- digital technology /

- data element

-

党的二十大报告提出,必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。在体育强国建设进程中,科技、人才、创新是重要支撑,而培育适应体育事业高质量发展的新质生产力和不断加强体育科技创新在其中扮演着重要角色。新质生产力是创新起主导作用的先进生产力质态,而科技创新是发展新质生产力的核心要素[1],新质生产力与科技创新之间具有较强的内在相互关联性。在从属关系上,体育新质生产力属于新质生产力的范畴,体育科技创新是科技创新的一个领域,培育与发展体育新质生产力能够为推动体育科技创新提供强劲动能,加强体育科技创新能够为培育与发展体育新质生产力提供有力保障。

体育新质生产力是新质生产力在体育领域的实际体现,是马克思主义中国化、时代化理论创新在体育领域的有机拓展[2]。体育科技创新运用最新的科学理论和技术手段对体育训练、管理等方面进行升级改造,以实现提高运动成绩、推动体育产业发展等目标[3]。伴随着新科技革命和产业变革的加速演进,体育新质生产力已经成为新时代体育事业高质量发展的重要推动力量,体育科技创新已经成为新时代体育事业高质量发展的重要引擎。在此背景下,探究体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”的变革机制、重点领域与实践路径具有现实意义。自新质生产力被提出以来,已有研究阐释了体育新质生产力的内涵特征[4]、方向抉择[2]、推进路径[5]等,为本文的研究提供了理论基础。然而,体育新质生产力需要依托体育科技创新的作用,体育科技创新需要体育新质生产力的赋能,因此,有必要厘清二者之间的关系。基于此,本文以体育新质生产力与体育科技创新 “双向驱动”为主题,探究两者“双向驱动”的变革机制与重点领域,厘清其面临的现实问题,并阐释推进“双向驱动”的实践路径,以期为体育事业高质量发展提供理论参考,也为体育强国建设提供实践指导。

1. 体育新质生产力与体育科技创新的内涵特征及逻辑关系

1.1 体育新质生产力的内涵特征

体育新质生产力的内涵特征与新质生产力的内涵特征相一致,且遵循体育发展的内在规律和外在表征。体育新质生产力以体育的劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵[1]。劳动者是生产力中最具决定性的因素,是科技创新的主体,这里的劳动者主要是指新型体育劳动者,包括从事全民健身服务、学校体育管理、体育竞技行业服务、体育市场运营与管理等相关行业的高素质人才;劳动资料是指劳动者用来影响或改变劳动对象的一切物质资料的总和,这里的劳动资料既包括物质化的劳动资料,又包括非物质化的劳动资料,是体育新质生产力的动力源泉;劳动对象是劳动者在生产过程中把自己的劳动加于其上的所有物质资料,这里的劳动对象包括数据等呈现高技术化特征的、非物质化的劳动对象,是体育新质生产力的物质基础。

体育新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征。高科技体现在以科技创新为驱动力量,能够通过新型数字技术和数据要素的应用:培育类型多样、适应体育事业及产业高质量发展要求的既有战略性又有应用性的新型体育劳动者队伍;使用各种数字化、自动化、智能化设备,培育具有更高科技属性的新型劳动资料;拓宽劳动对象范围、丰富劳动对象内容,形成高科技化劳动对象。高效能体现在体育新质生产力能够依托劳动资料的数字化、网络化、智能化变革发展,不断提升体育劳动生产效率、提高体育全要素生产率。高质量体现在体育新质生产力能够转变体育发展方式,推动体育发展的质量变革、效率变革和动力变革,驱动体育事业及产业的高质量发展。

1.2 体育科技创新的内涵特征

党的十八大以来,科技创新被摆在国家发展全局的核心位置[6]。学术界对科技创新内涵的界定不尽相同,较具代表性的如:张来武[7]认为,科技创新是在科学发现、技术发明与市场应用的共同作用下协同演进的产物;贺韶轩[8]认为,科技创新以提高社会生产力和综合国力为战略支撑,以坚定不移走中国特色自主创新道路为实践路径,以加快科技体制改革步伐、释放创新活力为制度保障,以科技创新成果惠及民生为价值旨归;方丰等[9]认为,科技创新是知识创新、技术创新以及现代科技引领的管理创新之间的协同演进。

以科技创新的内涵为基础,体育科技创新是将科学发现和技术发明应用于体育生产体系以创造新价值的过程。这里以创造新价值为判别标准,如科技发现和技术发明没有创造出新价值,就不属于体育科技创新,而只能被称为体育科技进步。因此,体育科技创新的内涵是科学发现、技术发明和市场应用之间共同作用的过程。

体育科技创新具有数字化、全球化、系统化和协同性等特征。数字化体现在随着数字经济的飞速发展,6G、大数据、人工智能等新型数字技术成为体育科技创新的支撑动能;全球化体现在加快构建“双循环”新发展格局背景下,国内国际市场的互通互联愈发紧密,体育科技创新趋于全球化;系统化体现在推进体育科技创新是一个系统工程,需要政策保障、机制创新、多元主体共同推进;协同性体现在体育科技创新依托于科学发现、科技发明和市场应用三要素的协同推进。

1.3 体育新质生产力与体育科技创新之间的逻辑关系

体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”的逻辑关系呈现为:体育新质生产力能够促进科学发现、技术发明和体育市场应用的协同演进,以及体育科技创新的数字化、全球化、系统化和协同性发展;体育科技创新能够促进新型劳动者、劳动资料和劳动对象的优化组合与跃升。

1.3.1 体育新质生产力驱动体育科技创新

一方面,体育新质生产力促进科学发现、技术发明和体育市场应用协同演进。以熊彼特的创新理论为分析基础,如果针对体育科技创新建立一种新的生产函数,体育新质生产力作为一种新的生产要素被引入生产体系,能够使数据、数字技术等成为新型生产要素,以改变生产函数的形式,提升生产函数的全要素生产率;以体育供需对接为分析基础,培育与发展体育新质生产力要以提供适应市场需求的产品与服务为导向,能够突出体育新质生产力所催生的新产品、新业态、新模式、新消费在体育市场应用中的重要作用。此外,新质生产力以全新的科学技术为基础,伴随着科技的进步,能够促进体育市场的创新性发展。

另一方面,体育新质生产力促进体育科技创新的数字化、全球化、系统化和协同性发展。体育新质生产力本质上是数字生产力,数字化技术成为推动社会进步和经济转型的重要力量,新型数字技术能够促进全民健身、竞技体育、体育产业等数字化发展,形成以体育各领域数字化推动体育科技创新的新格局;体育新质生产力使要素流动更加便捷、高效,促进了体育科技资源的开放共享;体育新质生产力依托新型劳动者、新型劳动资料和新型劳动对象“三要素”系统推进体育科技创新,仅有新型劳动者而没有新型劳动资料和劳动对象,不能形成新质生产力,也不能促进体育科技创新;体育新质生产力能够通过要素、创新平台、创新主体间、创新过程等的协同,打破科技创新的体制、技术、要素等壁垒,实现创新要素与资源的有效汇聚、优势互补、深度合作[9],提升体育科技创新效能。

1.3.2 体育科技创新驱动体育新质生产力

新质生产力需要新型劳动者、新型劳动资料、新型劳动对象和高效的要素组合[10]。体育科技创新能够通过驱动生产力的各构成要素高效发展及优化组合,支撑新质生产力的形成与发展[11]。

(1)体育科技创新能够提升劳动者的素质和能力,形成与体育新质生产力相匹配的新型劳动者。体育新质生产力要求体育劳动者拥有能够创造和运用新型劳动资料并作用于新型劳动对象的能力,成为创新型、复合型、应用型体育高素质人才。数字经济时代,数字技术和数据要素驱动的体育科技创新能够使劳动者转化为具有数字化、智能化技能或具备生产体育智能制造产品、运营体育智慧场馆、开展体育新零售服务等能力的新型数字体育人才,进而创造更高的体育劳动生产效率。

(2)体育科技创新能够催生劳动资料革新,形成与体育新质生产力相匹配的新型劳动资料。劳动资料是劳动者作用于劳动对象的工具,科技创新能够推动劳动资料的复杂化、多元化,实现生产力的高级化。数字经济时代,以数字化为典型特征的非物质化劳动资料成为新型劳动资料,大数据、人工智能等新型数字技术可以创造出高科技含量的新型生产资料,如数字人、智能化体育生产线等,能够使劳动者更加便捷与高效地作用于劳动资料,有效提高体育劳动生产效率。

(3)体育科技创新能够扩展劳动对象,形成与体育新质生产力相匹配的新型劳动对象。体育科技创新改变了劳动对象的结构,使传统生产中以具体的、有形的实体对象为主导转向现代生产中以数字化、科技化、智能化的劳动对象为主导。通过以数据作为新型劳动对象,布局体育新基建,实现对传统生产要素的赋能和提升,以体育各领域的智能化、数字化转型培育与发展体育新质生产力,提升各类要素的资源配置效率。

(4)体育科技创新能够催生新型生产组织形态,提升要素组织效率。数字经济时代,伴随着数字经济与体育各领域不断融合,人工智能、大数据、云计算等新型数字技术飞速发展,新型数据要素不断涌现,能够推动传统体育生产组织模式向自动化、智能化、数字化转型;以“数据+算法+算力”为核心的数字技术和数字平台能够对生产过程中的要素进行优化配置与整合利用,不仅改变了体育生产全过程,而且改变了传统的体育供需匹配方式,进而催生出新型体育生产组织形态,通过促进数据、数字技术等新型生产要素与土地、劳动力等传统生产要素的有效组合,形成高质态的体育新质生产力。

2. 体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”的变革机制

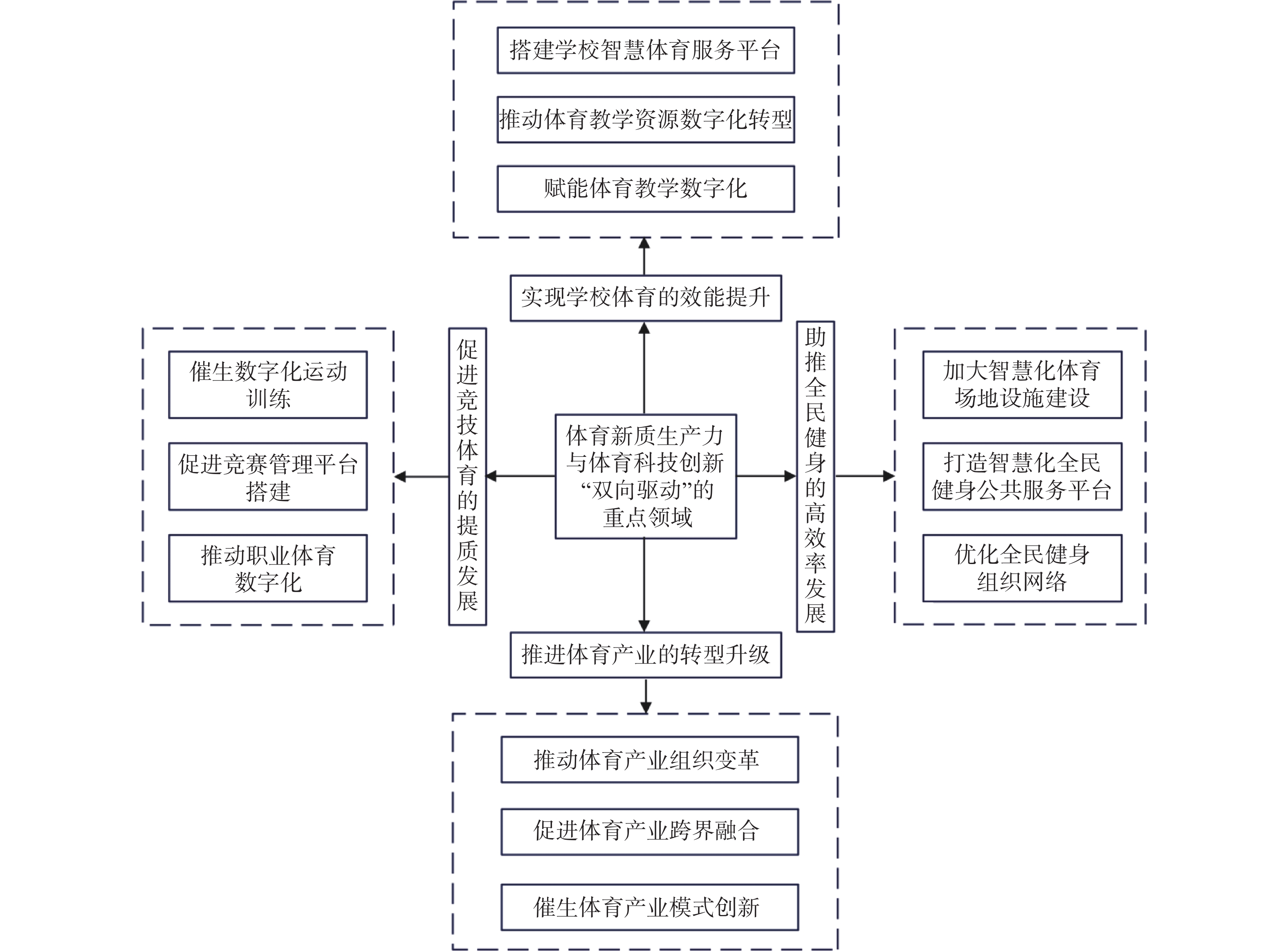

新时代我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革是高质量发展阶段的必然要求[12]。以体育新质生产力与体育科技创新之间的逻辑关系为基础,体育新质生产力与体育科技创新的“双向驱动”以推动体育事业及产业高质量发展为要求,因此,需要推动体育事业及产业的质量变革、效率变革和动力变革(图1)。

2.1 质量变革

质量变革包括提高产品和服务质量,以及国民经济各领域、各层面的素质等[12]。体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”能够驱动体育产品与服务高质量供给,推动体育各领域创新发展,进而促进体育事业及产业的质量变革。

(1)驱动体育产品与服务高质量供给。由体育科技创新加持的体育新质生产力能够为全民健身、竞技体育、学校体育、体育产业发展提供高素质的劳动者,为构建更高水平的全民健身公共服务体系、开展竞技运动项目科技攻关、推进学校体育高质量发展、推动体育产业数字化转型提供丰富的劳动资料,促进体育事业及产业的劳动对象非物质化、数字化等,从而为体育产品和服务的高质量供给提供要素支撑。由体育新质生产力赋能的体育科技创新能够向体育事业及产业各领域渗透,建立诸如运动科技研发中心、体育工程研发中心、学生体质健康测试中心、运动健康产业协同创新中心等,以提升体育事业及产业的高质量发展动力,提高体育产品和服务的供给水平。

(2)推动体育各领域创新发展。体育事业及产业涉及多领域、多维度,提高发展质量、推动创新发展需要依托体育新质生产力与体育科技创新的共同作用。由体育科技创新加持的体育新质生产力能够提供适应体育事业及产业快速发展的各类人才,夯实发展基础;由体育新质生产力赋能的体育科技创新能够推动全民健身活动的场景、内容、形式等创新,竞技运动的体能训练、技能训练等创新,学校体育的开展形式、教育方式等创新,体育产业的器材装备、销售服务等创新,促进各类要素自由流动与集聚化发展,提高体育产品和服务质量,推动体育各领域创新发展,使创新成为质量变革的强大动能。

2.2 效率变革

效率变革是要找出并填平在以往高速增长阶段被忽视的各种低效率洼地,为高质量发展稳固基础[12]。体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”能够提高资源整合能力、提升体育全要素生产率,推动体育事业及产业的质量变革。

(1)提高资源整合能力。科技以信息的形式存在,是知识的重要组成部分,具有独特的资源整合能力[13],能够提高体育新质生产力的发展水平,提升体育事业及产业发展效率。例如:体育生产活动需要劳动者掌握体育学、管理学、经济学等相关学科知识和信息资源,而体育科技创新赋能下的体育新质生产力能够使劳动者在开展体育生产过程中对信息资源的利用更加顺畅与便捷;体育管理活动需要对人、财、物等信息资源进行有效整合与高效利用,而体育科技创新赋能下的体育新质生产力能够使体育管理过程中的信息资源利用更加智能与高效,以提高体育管理效率;体育产品运营需要对市场的信息资源进行有效的把控和整合,而体育科技创新赋能下的体育新质生产力能够使体育供需对接过程中的信息资源利用更加合理、有效,形成体育供给拉动体育需求、体育需求牵引体育供给的良好格局。

(2)提升全要素生产率。从经济学角度看,体育全要素生产率能够综合反映经济、生态和社会效益最大化目标下的体育生产效率和可持续发展能力。体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”推动体育效率变革的关键在于优化体育资源配置效率,提升全要素生产率。数字经济时代,以人工智能、大数据、区块链等为代表的新型数字技术能够统筹推进体育科技创新与产业创新,优化体育生产要素组合方式,推动体育市场分工不断深化;促进创新技术在体育领域的有效转化运用,提高各类要素的配置效率;推动体育生产从低附加值、高能耗、粗放型、低科技含量向高附加值、低能耗、集约型、高科技含量升级,促进体育产业转型升级,以形成新的竞争优势。

2.3 动力变革

动力变革是新时代经济高质量发展的关键和基础[14],其核心是创新。“创新是引领发展的第一动力”,创新包括理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等方面,从国际竞争来看,主要依靠科技创新[15]。体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”能够把创新作为第一动力,转变体育发展方式、加快体育产业以及体育消费结构调整与升级,推动体育事业及产业的动力变革。

(1)转变体育发展方式。转变经济发展方式的本质是打破传统生产要素驱动经济增长的路径依赖,把科技创新作为经济发展的本质规定[7]。转变体育发展方式是指为了应对当前体育发展新的内外部环境变化,调整和优化发展手段、方法和路径,以实现更高效、可持续和全面的发展。体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”主要依托创新要素配置,推动从传统生产要素驱动转向创新要素驱动,转变体育发展方式,提高体育事业及产业的发展动力。此外,创新是体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”的核心要素,推动从土地、劳动力等传统生产要素赋能体育发展的方式转向数字技术、数据等新型、创新生产要素赋能体育发展的方式,以优化体育事业及产业结构,形成新的体育增长动力。

(2)加快体育产业以及体育消费结构调整与升级。体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”不仅能够推动供给层面的动力机制转换,而且能够推动需求层面的动力机制转换。例如:在供给动力机制层面,体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”能够调整以体育制造业为主的体育产业结构转向以体育服务业为主的体育产业结构,推动体育制造业服务化发展、体育服务业数字化发展,发展体育智能制造、体育智慧场馆、体育新零售等,升级体育产业结构;在需求动力机制层面,体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”能够调整以实物型为主的体育消费结构转向以观赏型和参与型为主的体育消费结构,促进体育消费数字化转型、智能化发展,满足人民群众的个性化、多样化、品质化服务消费需求,以体育产业与体育消费的“双升级”推动体育产业以及体育消费高质量发展,实现动力变革。

3. 体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”的重点领域

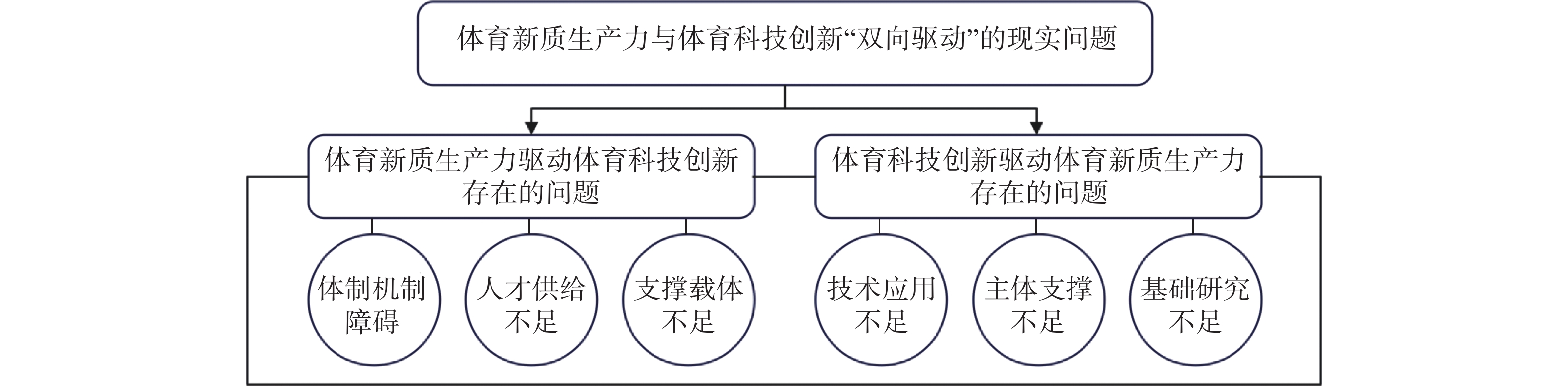

体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”的核心是加快推进体育强国建设,而体育强国建设涉及全民健身、竞技体育、学校体育、体育产业、青少年体育、体育文化、体育对外交往等多个领域,本文将体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”的重点领域聚焦于全民健身、竞技体育、学校体育、体育产业4个方面(图2)。

3.1 助推全民健身的高效发展

全民健身是体育强国建设的重要标志,体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”能够在以下几个方面助推全民健身高效发展。

(1)加大智慧化体育场地设施建设。体育场地设施是开展全民健身活动的基础,依托以科技创新为典型代表的体育新质生产力,能够运用人工智能、大数据等新型数字技术,打造体育智慧场馆、智慧健身步道、智慧体育公园、智慧体育综合体等体育场地设施,通过健身场景的打造、健身服务的升级、健身环境的改善等,不断完善与升级健身场地器材配备,提升体育场地设施服务供给质量,以服务于人民群众多元化、个性化、多层次的健身活动需要。

(2)打造智慧化全民健身公共服务平台。全民健身公共服务平台是优化全民健身产品与服务供给的支撑载体,依托以科技创新为典型代表的体育新质生产力,能够整合全民健身信息与服务资源,推进各地区全民健身信息服务平台的规范化、标准化建设,形成全民健身服务“一张网”[16];能够建设统一规范、资源整合、数据共享、互联互通的政务服务和公共资源交易平台,实现上下纵向贯通、内外横向联动,提升智慧化全民健身公共服务水平,推进全民健身智慧化发展。

(3)优化全民健身组织网络。以科技创新为典型代表的体育新质生产力能够依托数字技术和数据要素等,优化各类生产要素在城乡、区域间的有效流动,不断完善覆盖城乡区域、规范有序的全民健身组织网络;能够通过建立信息资源共享机制,以政府购买服务等方式激发体育社会组织活力,提高体育社会组织服务水平;能够通过构建全民健身志愿服务组织网络,提高全民健身志愿服务水平,以形成全民健身志愿服务的长效机制,提升全民健身整体发展效能。

3.2 促进竞技体育的提质发展

竞技体育是体育强国的显性表征,体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”能够在以下几个方面促进竞技体育的提质发展。

(1)催生数字化运动训练。体育数字化是体育新质生产力与体育科技创新衍生出的新的表现形式。在竞技体育领域,数字化转型能够推动先进技术赋能运动训练范式加速革新、提升运动训练的智能化水平、创造运动训练“数字孪生”黑科技[17],提升竞技体育软硬实力;以人工智能“科技教练”为代表的新型劳动者能够有机融入运动员科学训练,对运动员运动能力进行智能化分析,为科学训练提供保障;新兴运动装备材料、智能可穿戴设备、运动训练虚拟化技术等新型劳动资料和劳动对象能够提高运动训练的科技化水平,实现数字化运动训练。

(2)促进竞赛管理平台搭建。依托体育新质生产力与体育科技创新搭建体育竞赛管理平台,能够实现训练备战过程中的态势掌控“精细化”、工作流程“便捷化”、辅助决策“精准化”和大赛指挥“高效化”;能够对“训、科、医、教、管”等数据进行采集,逐步形成训练管理大数据池,为竞技体育的全周期精细化管理与精准决策提供数据支撑;能够整合参赛信息,实现成绩发布、赛事预告、后勤保障和会议通知等“一站式”服务,提高赛事组织指挥的协同性和高效性[18]。

(3)推动职业体育数字化。职业体育是竞技体育的一种特殊形式,以体育新质生产力和体育科技创新为引擎,以数字化改革推动国内职业体育联赛在办赛方式、市场推广、运营模式、运行管理等方面的变革,能够提升国内职业联赛的发展水平,促进职业体育发展;以数字化改革搭建教练员、运动员自由流动平台,能够不断完善职业体育联赛体制机制,推动教练员、运动员职业化发展,形成新型劳动者在职业体育市场有序、高效流动的良好环境。

3.3 实现学校体育的效能提升

学校体育是体育强国的支撑动力,体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”能够在以下几个方面实现学校体育的效能提升。

(1)赋能体育教学数字化。体育教学是学校体育的重要一环,以数字技术为驱动的体育新质生产力和体育科技创新能够赋能体育教学数字化发展,为体育教学带来创新和变革,也为学校体育教育更加适应学生体育需求提供基础和保障。例如,VR/AR技术的应用可以为学生提供互动性的学习游戏、在线教研活动、模拟训练和比赛情境等多种运动场景,打造沉浸式学习体验,以提高学生的技能水平,激发学生对体育运动的兴趣;可以为教育管理者提供便捷化的教学管理、评估以及学生学习跟踪、反馈等服务。

(2)推动体育教学资源数字化转型。数字化资源是推进教育数字化转型的根基,体育新质生产力应用于体育教学活动能够加快体育课程资源数字化改造,通过建设线上线下混合式课程,以及各类体育课程视频资料库并共享至数字化平台,在线提交打卡学习作业,实现体育课程资源数字化;应用于体育场地和设施领域,能够利用先进信息技术推动学校体育场地和设施智慧化转型,通过构建场地与设施的在线预约系统、智慧管理系统以及数字服务系统等,实现体育场地和设施的数字化[19]。

(3)搭建学校智慧体育服务平台。依托体育新质生产力与体育科技创新,搭建涵盖硬件设施建设、软件系统管理的学校智慧体育服务平台,通过在硬件设施建设方面布局新基建,提升学校体育设施的数字化水平;在软件系统管理方面,利用大数据、人工智能等新型数字技术提高系统运维能力,搭建集体育课程教学、体育运动测试、体育教学比赛、体育教学管理、体育教学服务等为一体的智慧体育服务平台,深化体教融合,促进青少年健康发展,夯实体育强国根基。

3.4 推进体育产业的转型升级

体育产业是体育强国的重要组成部分。体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”能够在以下几个方面推进体育产业的转型升级。

(1)推动体育产业组织变革。在体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”下,体育企业能够通过掌握新的生产技术、运用新的管理方法等,提升体育企业生产与运营效率,增强体育市场竞争力;能够利用数字化技术,改造传统的体育业务模式和运营方式,开展线上线下融合的新零售业务、定制化的体育智能制造业务、平台化的体育教育培训业务、数字化的体育智慧场馆业务等,通过分析消费者的购买行为和偏好,优化体育产品设计和营销策略,以体育供需的匹配发展促进体育产业组织的革新与升级。

(2)促进体育产业跨界融合。体育产业具有融合性较强的特征,在体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”下,新型生产要素在企业间流动加快,能够降低企业交易成本,扩展企业间的跨界融合边界[20];新型劳动者能够为体育企业开展线上与线下相结合的业务创造条件,数字化的劳动资料和劳动对象能够为体育企业与相关企业开展联合协作、共同发展提供基础;数字经济作为体育新质生产力和体育科技创新的重要支撑动力,具有与体育产业融合的趋势,通过加快推动体育产业的高附加值化、高技术化,促进以体育产业为核心向外延伸的“体育+”和“+体育”发展,拓展体育产业链,提升体育产业发展质量。

(3)催生体育产业模式创新。在体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”下,体育产业新模式不断涌现,能够为体育产业转型升级提供支撑。例如:人工智能应用于体育用品销售业领域,能够通过智能生产与供应链优化、个性化推荐与精准化营销等,融入体育产品设计、生产、销售、售后服务等环节,孕育出智能销售新型商业模式,实现商业价值的提升;VR/AR应用于体育竞赛表演业领域,能够通过优化体育赛事的组织和呈现形式,拓展应用场景,孕育出赛事观赏新型商业模式,打造赛事品牌,实现赛事价值的提升。

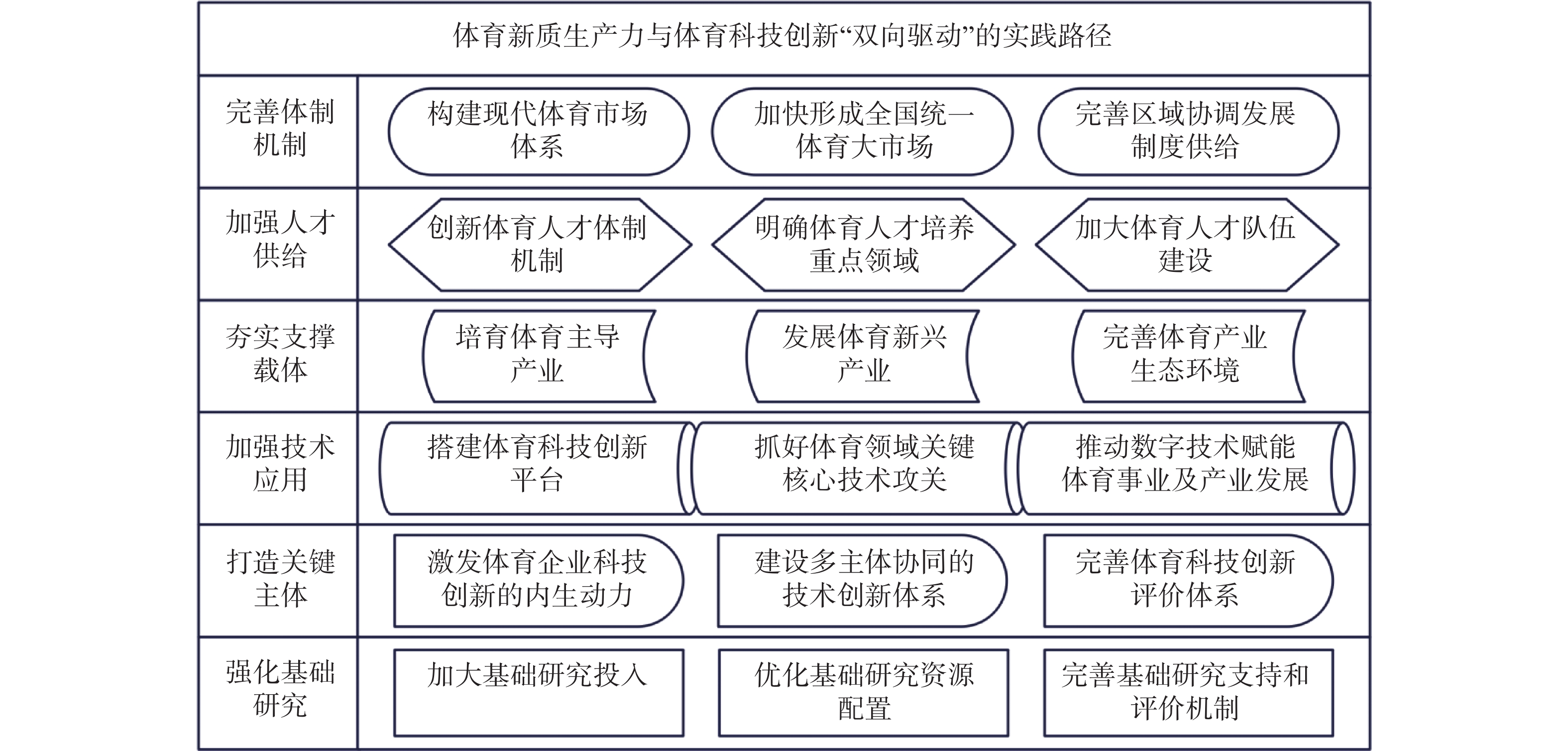

4. 体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”的现实问题

要厘清体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”的现实问题(图3),既需审视体育新质生产力驱动体育科技创新存在的问题,又需审视体育科技创新驱动体育新质生产力存在的问题。

4.1 体育新质生产力驱动体育科技创新存在体制机制障碍

随着生产力的不断发展,生产关系与上层建筑需要进行调整,以适应生产力的发展要求[21]。进入数智时代,培育与发展新质生产力对经济社会的影响范围大、领域广、层次深,部分既有的体制机制已不适应新质生产力的发展要求,乃至成为培育与发展新质生产力的阻碍[22]。体育新质生产力驱动体育科技创新存在体制机制障碍:①市场经济体制不够完善,制约各类生产要素在体育市场的有效流动,阻碍市场在体育资源配置中的效率提升。全民健身体制机制不灵活,不利于社会力量参与全民健身活动,也不利于全民健身公共服务体系的构建;竞技体育管理体制与运行机制不完善,不利于畅通竞技体育后备人才的培养渠道,也不利于举国体制与市场机制相结合;学校体育管理体制不健全,不利于青少年体育的开展,也不利于体教融合的推进;体育产业管理体制与运行机制不健全,不利于体育市场的健康发展,也不利于体育产业的高质量发展。②制度环境不健全,一些制度规则未能跟上体育新质生产力的发展变化,导致对体育科技创新的支持和促进作用不充分[23]。政府对创新型、复合型、应用型体育人才的培育机制不畅,对体育科技创新的投入过于集中和单一,导致体育科技创新的效率不高;政府培育体育新质生产力的相关政策不完善,导致体育科技创新的各个环节和领域未得到有效支撑;政府部门间对培育与发展体育新质生产力的分工不明确、政府与市场间关系不清晰,导致多元主体协同推进体育新质生产力的机制不健全,不利于体育科技创新的开展。

4.2 体育新质生产力驱动体育科技创新存在人才供给不足

体育人才队伍数量大、类型多、覆盖广,是建设体育强国的重要支撑,也是影响体育新质生产力发展和体育科技创新的重要因素。目前,体育人才队伍规模、素质、结构等方面仍有较大差距[24],制约体育新质生产力驱动体育科技创新。①在体育人才队伍规模方面,发展全民健身的社会体育指导员、专业运营管理人才缺乏,发展竞技体育的后备人才短缺、教练员和裁判员队伍有待完善,发展学校体育的专业教师队伍不强,发展体育产业的创新型、复合型、应用型人才不足,导致体育人才队伍规模较难支撑体育强国建设要求。②在体育人才素质方面,创新人才培养体系、创新人才激励机制、创新人才匹配机制等不完善[25],导致支撑体育新质生产力发展的体育战略人才和高层次体育科技领军人才不足;数字化、智能化技术的创新和应用水平不高,导致我国新型劳动者的缺口较大[11],在一定程度上不利于培养具有高素质的体育数字化人才;在体育科技创新领域,目前高校对于体育科技创新所需人才的培养力度逐渐加大,但在数量、类型等方面尚不能完全满足体育新质生产力发展的需要[3],还需加强培养体育高素质人才。③在体育人才结构方面,层级结构不合理,目前全民健身、竞技体育、学校体育、体育产业等领域的高端人才普遍偏少,中低端体育人才占据主导;地区分布不合理,普遍存在东部经济发达地区的体育人才发展较好、数量较多、质量较高,中西部经济欠发达地区的体育人才不足、数量偏少、质量偏低;培养渠道较为单一,高校是目前体育人才培养的主要来源,市场、社会、企业、科研院所在体育人才培养中的作用尚未有效发挥。

4.3 体育新质生产力驱动体育科技创新存在支撑载体不足

新质生产力是以新兴产业和未来产业为载体的现代新型生产力[26],突出以先进技术为主要投入要素,以创新作为核心驱动。体育新质生产力作为新质生产力的一个重要形态,以体育产业为支撑载体。这里的支撑载体需要符合以先进技术为要素、以创新为驱动,而体育主导产业和体育新兴产业符合成为体育新质生产力支撑载体的条件。当前,体育新质生产力驱动体育科技创新存在支撑载体不足:①体育主导产业发展水平不高。体育主导产业具有生产率上升率大的特征,一般以健身休闲产业和竞赛表演产业为典型代表。2022年,体育健身休闲活动和体育竞赛表演活动的总规模为

2309 亿元,占体育产业总规模的7.0%;总增加值为1107 亿元,占体育产业增加值的8.4%[27],这凸显出体育主导产业发展水平相对偏低,体育产业的技术创新程度不高,而生产率上升率较大的优势未体现出来。②体育新兴产业发展水平不高。数字经济与体育产业融合发展处于起步阶段,体育产业数字化转型面临着技术、人才、资金、政策等方面的不足,导致体育用品制造业数字化转型所催生的体育智能制造新业态、体育竞赛表演业数字化转型所催生的体育数字赛事新业态、体育健身休闲业数字化转型所催生的体育智慧健身新业态等发展水平不高。此外,目前我国战略性新兴产业发展仍然存在核心技术受制于人、关键原材料依赖国外资源供给等短板,对我国体育新兴产业的发展造成一定的阻碍,不利于体育新质生产力驱动体育科技创新发展。4.4 体育科技创新驱动体育新质生产力存在技术应用不足

伴随着新科技革命和产业变革的加速演进,新一代数字技术快速发展为体育科技创新驱动体育新质生产力夯实了基础。然而,新型数字技术在体育领域应用不足是制约体育科技创新的重要因素,也是体育科技创新驱动体育新质生产力的关键短板。①在竞技体育领域,高端体育科技自主创新能力较弱,智能化的科技手段和体育研究成果尚无法充分满足竞技体育的实际需求,教练员和运动员未能完全实现利用科技手段发现与解决训练和比赛过程中的实际问题[28]。②在全民健身领域,《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》指出,当前我国体育健身设施总量不足、结构不优、载体不新、质量不高等问题突出,健身设施种类较为单一,智能化程度较低,数字化体育健身基础设施供给不足,反映出新型数字技术在全民健身领域的应用不足,推动全民健身发展的新质生产力不足,全民健身的数字化发展水平不高。③在体育产业领域,科技助力体育的政策供给不足,体育科技人才数量缺乏、激励机制不健全[28],导致体育产业数字化发展水平不高;受制于使用新型技术的投入成本高、周期长,体育企业开展科技创新的动力不足;对于中小企业而言,市场上大数据、云计算等各类业务服务商良莠不齐,缺乏行业标准,选择难度较大[29],不利于新技术在体育企业中的应用,也不利于体育科技创新驱动体育新质生产力发展。

4.5 体育科技创新驱动体育新质生产力存在主体支撑不足

党的二十大报告将“强化企业科技创新主体地位”作为加快实施创新驱动发展战略的重要内容。当前,体育企业主导科技创新动力不足、科技创新生态建设相对滞后、科研成果评价体系不科学等制约我国体育科技创新[30]。①体育企业主导科技创新动力不足。体育企业主导科技创新的动力和自主创新能力相对有限,在体育产品的研发设计、营销推广、品牌服务等方面缺乏创新意识和能力,导致具有国际竞争力的大型体育企业不多,具有“专精特新”特征的中小微体育企业偏少;政府、企业、高校、科研院所等创新主体对创新要素的协同调配能力不足,体育产学研尚未形成合力,创新要素未能实现高效配置[3]。②科研创新生态建设相对滞后。在建设实践中,各创新主体在调配要素过程中往往缺少系统思考和协同实践,且各要素主体分属不同部门和行政主体,按照行政职能进行分工管理难度较大,条块分割现象突出[30],这在一定程度上不利于体育科技创新以及体育新质生产力的生成。③科研成果评价体系不科学。关于科学和技术的评价尚无第三方科技评价系统,缺乏对研究机构科研主体的长期跟踪评价,以及对科技成果转化效果的评价,科研人才评价主要以职称为导向,量化考核评价较单一[30],没有充分发挥体育科技成果评价的“指挥棒”作用,导致体育科技创新主体的动力不足,资源配置能力不强,未能有效发挥体育企业科技创新的主体地位。

4.6 体育科技创新驱动体育新质生产力存在基础研究不足

当前,体育基础研究存在以下几个方面的不足:①基础研究投入不足。在国家对研发的投入方面,2022年我国研发支出占GDP比重为2.54%[23],与美国、德国等发达国家还有一定差距;在企业对研发的投入方面,我国体育企业基础科研投入不充分,尤其中小微体育企业对基础研究的经费投入欠缺[3]。②基础研究投入结构不合理。在不同主体投入结构方面,我国基础研究主要依靠政府投入,企业投入较少;在科研投入结构方面,我国基础研究投入占比仅为6.57%,应用研究和试验发展投入占比为93.43%;在区域基础研究投入结构方面,东部地区投入占比为65.74%,西部地区投入占比为12.87%[23]。在我国整体基础研究投入不足的情况下,体育科技创新的基础研究投入不足已经成为制约体育事业及产业高质量发展的重要问题。③体育企业开展基础研究的动力不强。由于基础研究投入的规模大、周期长、见效慢、风险高、投资回报率低,体育企业缺乏开展基础研究的积极性;由于我国体育企业主要以中小微企业为主,体育企业融资难、融资贵问题长期存在,资金短缺使其没有能力和精力开展基础研究工作。④政府引导支持企业开展基础研究力度不足。目前国家对企业开展基础研究的优惠措施力度不够,无法有效支撑企业开展基础研究[31]。⑤体育企业依托产学研合作开展基础研究的效果不佳。受制于多主体成果权属模糊难评定、科研信息难共享,高校和科研机构偏向于基础理论研究,体育企业偏向于实际应用和市场潜力挖掘,各合作主体目标不一致,容易导致体育产学研合作不深入,在一定程度上不利于基础研究开展。

5. 体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”的实践路径

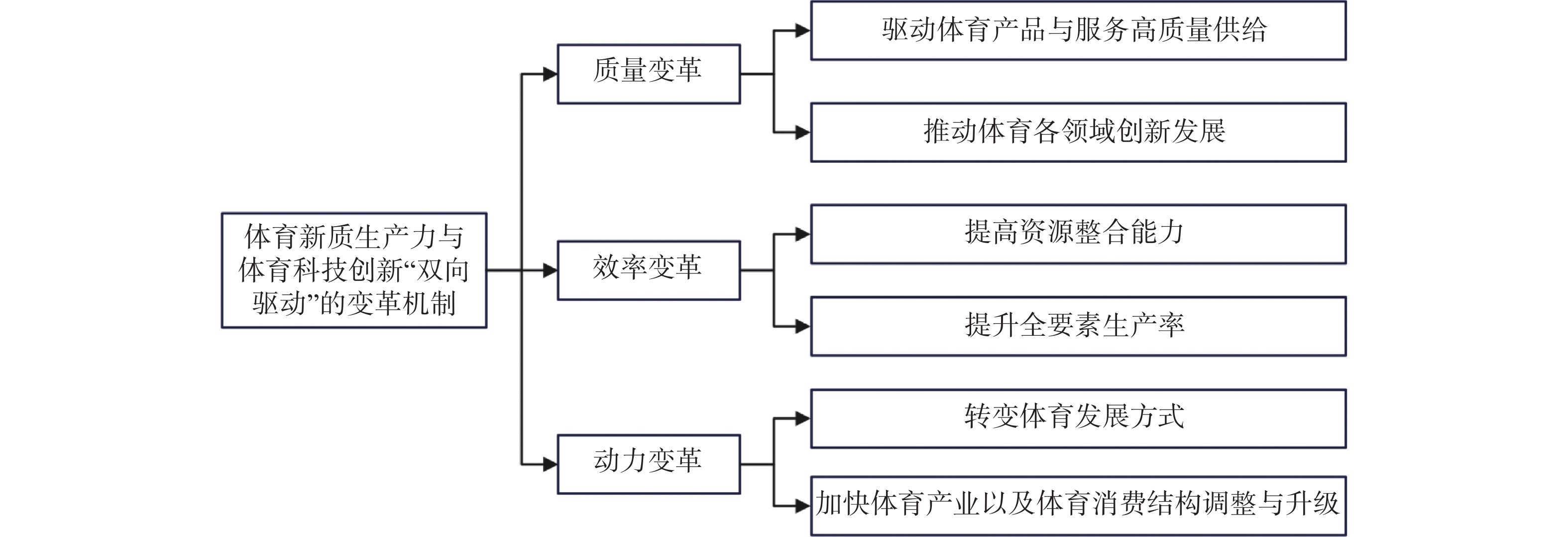

以体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”面临的6个方面问题为基础,提出有针对性的实践路径(图4)。

5.1 完善体育新质生产力驱动体育科技创新的体制机制

培育与发展体育新质生产力,需要改变生产关系中与体育新质生产力发展不相适应的部分,在深化改革中破除阻碍体育新质生产力发展的制度性堵点。

(1)构建现代体育市场体系。通过明确体育科技成果转化的知识产权权属,加强体育技术创新活动中与体育科技有关的知识产权保护和管理工作,完善体育新领域、新业态知识产权保护制度;完善数据、技术等要素的法律法规,建立健全数据、技术等要素的市场化配置机制,引导各类要素合理畅通与有序流动,激发新型要素的市场活力[32];培育体育新质生产力需要的劳动力要素,深化劳动力要素市场体制机制改革,助推体育新质生产力对体育科技创新的支撑作用。

(2)加快形成全国统一体育大市场。体育新质生产力和体育科技创新要以主动对接构建高水平社会主义市场经济体制为要求,建立形成与国际高标准经贸规则相接轨的对外开放制度体系,以体育用品贸易为重点,注重制度型开放,对标国际高水平体育营商环境,实施高水平体育市场开放;同时,在扩大开放的过程中,要提高开放监管和风险防控能力,建立健全跨境体育服务贸易清单管理制度,通过健全高水平开放政策保障机制,促进内外资体育企业公平竞争,畅通内外循环[32],形成高效规范、公平竞争的全国统一体育大市场。

(3)完善区域协调发展制度供给。通过破除地方保护和区域壁垒,以一体化的思路和举措打破行政藩篱,推动生产力、技术等要素自由流动,强化跨区域共建共治共享,促进体育产业协同、体育场地设施互通、体育各类服务共享、体育人才互认,以提升区域整体实力和综合竞争力;建立健全对竞技体育人才、体育产业人才等的引进与培育机制,推进区域资源优势互补、协调联动,为培育与发展体育新质生产力提供良好的外部环境,也为加快推进区域体育科技创新中心布局与建设提供制度保障与机制依赖。

5.2 加强体育新质生产力驱动体育科技创新的人才供给

加强体育各类人才供给是培育与发展体育新质生产力的有力保障,也是驱动体育科技创新的重要举措。

(1)创新体育人才体制机制。通过在体育人才的培养、引进、评价、激励等方面创新体制机制,营造良好的体育人才发展外部环境。在体育人才培养方面,坚持举国体制和市场机制相结合,即发挥举国体制优势,集中力量培养体育人才,开展关键核心体育技术攻关;发挥市场机制作用,运用市场力量,尊重市场规律,激发各类市场主体参与体育人才培养的动力。在体育人才引进方面,明确国家对于人才引进的政策方向,确保引进的体育人才能够服务于体育新质生产力的发展[33]88;加强政策惠及和服务保障,吸纳科技等领域的高水平人才为体育强国建设贡献力量[24]。在体育人才评价方面,探索建立科学有效的体育人才评价系统,细化全民健身、竞技体育、体育产业等各类体育人才评价标准。在人才激励保障方面,根据不同类型体育人才的特征,制定客观的、有针对性的激励措施;建立科学的体育人才激励机制,吸引各类人才参与体育事业及产业发展;强化监督问责机制,推动体育人才激励政策制度落地。

(2)明确体育人才培养重点领域。在全民健身领域,重点培养全民健身指导、科研和基层组织等人才;在竞技体育领域,重点培养运动员、教练员和裁判员等人才;在体育产业领域,重点培养体育经营与管理等人才;在体育文化领域,重点培养体育新闻传媒等人才;在体育对外交往领域,重点培养具有较强政治素质、较高外语水平、过硬业务能力、熟悉国际事务的国际体育组织人才队伍。通过政策引导、分类施策、明确重点,培养适应全民健身、竞技体育、体育产业等高质量发展的体育人才。

(3)加大体育人才队伍建设。在全民健身人才培养方面,拓宽体育人才来源机制,着力提升公益类社会体育指导员队伍的服务水平和活跃程度,提升全民健身服务能级与水平。在竞技体育人才培养方面,通过强化青少年三级训练网络建设,不断完善竞技体育后备人才培养体系;创新各类体育竞赛管理体系,畅通竞技体育人才培养渠道,提高竞技体育水平。在体育产业人才培养方面,以体育科技创新需求为牵引,创新体育人才培养模式,培养体育产业创新型人才;加强体育学科与相关学科交叉融合,培养体育产业复合型人才;加快推动产学研用深度融合,培养体育产业应用型人才。

5.3 夯实体育新质生产力驱动体育科技创新的支撑载体

有力的支撑载体是体育新质生产力发展的保障,也是体育新质生产力驱动体育科技创新的基础。

(1)培育体育主导产业。体育主导产业是引领体育产业发展的关键支撑,是体育产业各业态中关联性大、需求收入弹性大、生产率上升率大的产业。通过大力培育健身休闲产业和竞赛表演产业,完善产业组织体系、优化产业布局、加大产业政策指导等,发挥体育主导产业的辐射带动作用;通过促进健身休闲产业、竞赛表演产业等与体育相关产业融合,发挥体育主导产业关联性大的优势,推动体育产业结构升级;通过优化健身休闲产业、竞赛表演产业,发挥体育主导产业需求收入弹性大的优势,提高体育产品与供给质量;通过促进健身休闲产业、竞赛表演产业等数字化发展,发挥体育主导产业生产率上升率大的优势,提升体育产业链、供应链的现代化水平,为体育新质生产力驱动体育科技创新夯实支撑载体。

(2)发展体育新兴产业。体育新兴产业以前沿技术突破和体育发展需求为基础,对体育产业具有引领带动作用,能够体现体育新质生产力“新”的特点和发展方向。通过以培育与发展体育智能制造产业为重点,着力推动数字经济与体育用品制造业融合,引导体育用品制造业数字化发展,提升体育制造生产过程的劳动生产率;以培育与发展体育数字赛事产业为重点,着力推动数字经济与体育竞赛表演业融合,引导体育竞赛表演业数字化发展,提升体育赛事的综合效益;以培育与发展体育智慧场馆相关产业为重点,着力推动数字经济与体育场馆服务业融合,引导体育场馆服务业数字化发展,提升体育场馆的综合运维能力;以培育与发展体育新零售行业为重点,着力推动数字经济与体育用品销售业融合,引导体育用品销售业数字化发展,提升体育产品销售能力。

(3)完善体育产业生态环境。通过制定符合体育产业发展趋势的政策,为体育主导产业、体育新兴产业提供更多的支持和激励。例如:制定灵活的体育产业人才引进政策,吸引更多高素质、专业性强的创新型、复合型、应用型人才加入体育主导产业和体育新兴产业发展队伍;鼓励金融机构加大对体育主导产业和体育新兴产业的支持,提供快捷、灵活的融资服务及资金保障;围绕体育主导产业和体育新兴产业搭建创新平台,促进上下游产业链形成合力、协同发展,提升整个产业的创新和竞争力[33]92;建立健全体育产业法规体系,保障体育主导产业、体育新兴产业的合法权益,形成公平竞争的市场环境。

5.4 加强体育科技创新驱动体育新质生产力的技术应用

新质生产力以深化新技术应用为重要特征,能够对行业和产业发展产生赋能效应[34]。体育新技术应用是体育科技创新驱动体育新质生产力的基础,可从以下几个方面加强体育科技创新驱动体育新质生产力的技术应用。

(1)搭建体育科技创新平台。探索制定出台体育科技创新平台的管理办法和建设标准,探索多元化的体育科技创新平台投入机制,不断创新支持方式,强化体育科技创新平台的政策激励,营造良性的发展环境;强化政府、高校、科研机构、企业等多元主体的协同作用,形成政企、校企、校所等协同推进体育科技创新平台建设的良好格局,有效聚集各种创新资源和要素,以促进人才、资本、技术、数据等创新要素的自由流动与交换,不断优化创新要素资源配置,为人才培养、成果转化、科技创新等提供平台支撑;按照市场化原则,建立体育科技创新平台,为全民健身、竞技体育、体育产业等创新发展提供有力支撑,为各类技术在体育领域中的应用搭建平台载体。

(2)抓好体育领域关键核心技术攻关。面向体育强国建设的难点与堵点问题,破解全民健身、竞技体育、学校体育以及体育产业等领域发展中的关键核心技术“卡脖子”问题,强化关键环节、关键产品的保障能力。对于全民健身领域,需积极推动主动健康干预技术研发,破除大众科学健身关键核心技术缺失的困境[35];对于竞技体育领域,需积极响应国家体育总局党组“科技助力奥运备战”的决策部署,不断加强体育科技攻关,解决奥运备战“卡脖子”问题,提升国家队运动训练和备战水平;对于学校体育领域,需在学校体育器材设施数字化、体质测试智慧化等方面加快科技攻关,提高学校体育发展水平;对于体育产业领域,需加强体育智能制造、体育智慧场馆建设等方面的科技攻关,提高体育企业的全要素生产率。

(3)推动数字技术赋能体育事业及产业发展。数字技术是数字经济的核心驱动力量,发挥人工智能、大数据、物联网等数字技术赋能体育事业及产业发展,有利于体育科技创新的开展以及体育新质生产力的培育。通过将数字技术应用于训练、医疗、心理指导、康复服务等方面,提升运动训练和备战的数字化水平;通过将数字技术应用于全民健身设施建设、管理、服务等环节,搭建全民健身信息服务平台,实现资源整合、数据共享、互联互动,提升全民健身公共服务智慧化水平,推进全民健身智慧发展;通过将数字技术应用于学校体育的教学、训练、管理、服务等环节,搭建校园体育智慧平台,实现学校体育的数字化发展;通过将数字技术应用于体育产业的各业态、各领域,催生体育新场景,实现体育产业整体的数字化转型发展,提升体育产业整体效能。

5.5 打造体育科技创新驱动体育新质生产力的关键主体

多举措加强体育企业科技创新是打造体育科技创新驱动体育新质生产力的关键主体。

(1)激发体育企业科技创新的内生动力。加大体育企业在市场应用研发技术、前沿科学技术等方面的支持力度,着力提升体育企业科技创新的主体地位;建立和完善企业技术创新政策支持体系[36],促进科技创新要素向体育企业集聚,增强体育企业获取科技创新要素的能力;完善体育企业科技创新体制机制,鼓励体育企业按照经济规律组织创新,吸引社会力量参与体育科技研发;强化对体育企业科技成果的保护,不断完善知识产权保护法律体系,有效激发体育科技创新主体的内生动力。

(2)建设多主体协同的技术创新体系。探索建立政府为主导、市场为导向、企业为主体、产学研用深度融合的技术创新体系。政府作为政策制定的主体,要明确体育企业科技创新的方向,加大对体育企业科技创新的支持力度;市场作为资源配置的决定性因素,要充分发挥价格机制、供求机制和竞争机制的作用,充分调动体育企业进行科技创新的积极性;企业作为体育科技创新的主体,要积极培育创新型体育龙头企业、高新技术体育企业、中小微体育企业,加大科技研发投入,盘活体育市场主体;产学研用作为体育科技创新的手段,要构建覆盖前端创新信息共享、中端高效服务创新、后端推动成果转化的科技创新服务生态[30]。

(3)完善体育科技创新评价体系。构建与完善以创新能力、质量、实效、贡献为导向的评价机制,提高体育科技创新主体的参与度和积极性;明确对体育科技创新各类主体的分类,以标准化引领各类体育企业科技创新发展;明确竞技体育、体育产业等各类创新主体的责任分工,建立切实可行的评价标准,引导各类体育创新主体开展创新活动;充分发挥新型数字技术在完善体育科技创新评价中的积极作用,发挥评价的“指挥棒”作用,健全以创新为导向的科技评价体系,大力发展对体育事业及产业产生颠覆性影响的前沿性、革命性技术,提升对体育科技创新评价的针对性和有效性。

5.6 强化体育科技创新驱动体育新质生产力的基础研究

开展体育基础研究是推进体育科技创新的基础保障,也是体育科技创新驱动体育新质生产力的基础动力。

(1)加大基础研究投入。发挥中央财政主体作用,提高基础研究经费占研发经费的比重,以积极的财政政策支持具有前瞻性、全局性和系统性的体育基础研究[37];引导体育企业加大基础研究投入,明确制定针对基础研究的优惠税制,提升体育企业开展基础研究的积极性;通过政府采购补贴、贴息贷款等方式激励创新产品的开发,将企业的基础研究投入与国家重大发展需求相结合[31]。

(2)优化基础研究资源配置。在基础研究体制机制上,优化制度设计、加强政策引导,提高体育基础研究的组织化水平;在学科建设布局上,支持体育学科与工科、理科融合,探索将大数据、人工智能、智能科学与技术等相关工科专业融入体育学科建设,推动学科交叉融合和跨学科研究,构筑支撑体育基础研究的学科体系[34];在项目管理上,建立与完善体育基础研究项目的组织、申报、评审和决策机制,不断优化基础研究资源配置,组织开展面向全民健身、竞技体育、体育产业等重点领域的科技攻关,提高体育基础研究水平。

(3)完善基础研究支持和评价机制。按照基础研究规律来规划项目周期,建立长期稳定的支持机制;探索制定体育基础研究支持和评价政策,破除束缚开展体育基础研究的机制障碍;围绕国家队科研攻关、创新研发、科技成果转化、国际科技合作等项目,加大对体育基础研究的支持力度,坚持目标导向的评价方法,建立健全体育科技评价法律体系和规章制度,不断完善体育科技成果评价机制;探索引入第三方评价机构,对体育基础研究进行评价,并通过以法律法规的形式明确第三方评价的地位,强化第三方机构的专业性、实效性和针对性,实现以正确、客观的体育科技成果评价为导向,发挥“指挥棒”作用,提高体育基础研究的整体效能。

6. 结束语

体育新质生产力与体育科技创新具有天然的联系,两者相互作用、相互影响。在体育强国建设进程中,体育新质生产力和体育科技创新发挥着重要作用,探究体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”的变革机制、重点领域与实践路径,对推动体育事业及产业发展具有现实意义。受到篇幅和研究主题的限制,本文主要从整体视角分析体育新质生产力与体育科技创新的“双向驱动”问题,对于体育新型劳动者、体育新型劳动资料、体育新型劳动对象等体育新质生产力的核心要素,以及全民健身、竞技体育、体育产业等体育科技创新核心领域未进行深入探讨,有待未来进一步研究。

-

-

[1] 习近平. 加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展[N]. 人民日报,2024-02-02(1 [2] 陶玉流,王越,吴相雷. 体育新质生产力:方向抉择、当代使命与未来前景[J]. 中国体育科技,2024,60(4):64-71 [3] 黄谦,史浩男,王启隆,等. 新质生产力与体育科技创新的交互促进机理及实践路径[J]. 西安体育学院学报,2024,41(2):150-158 [4] 布特,苏立德,郑澜. 体育新质生产力的内涵特征、价值与形成路径研究[J]. 北京体育大学学报,2024,47(3):1-11 [5] 沈克印,曹庆泽. 新质生产力提升体育产业链韧性的作用机制与推进路径[J]. 体育与科学,2024,45(4):1-11 [6] 向着科技强国不断前进:以习近平同志为核心的党中央引领科技创新发展纪实[EB/OL]. [2024-08-11]. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202406/content_6958920.htm [7] 张来武. 科技创新驱动经济发展方式转变[J]. 中国软科学,2011(12):1-5 doi: 10.3969/j.issn.1002-9753.2011.12.001 [8] 贺韶轩. 习近平关于科技创新重要论述的生成逻辑、基本内涵及时代价值[J]. 理论导刊,2023(12):17-22 doi: 10.3969/j.issn.1002-7408.2023.12.003 [9] 方丰,唐龙. 科技创新的内涵、新动态及对经济发展方式转变的支撑机制[J]. 生态经济,2014,30(6):103-105 doi: 10.3969/j.issn.1671-4407.2014.06.023 [10] 梁昊光,黄伟. 科技创新驱动新质生产力及其全球效应[J]. 财贸经济,2024(45):1-11 [11] 杜传忠,李钰葳. 强化科技创新能力加快形成新质生产力的机理研究[J]. 湖南科技大学学报(社会科学版),2024,27(1):100-109 [12] 刘世锦. 推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革[J]. 中国发展观察,2017(21):5-6 doi: 10.3969/j.issn.1673-033X.2017.21.002 [13] 张新宁. 科技创新是发展新质生产力的核心要素论析[J]. 思想理论教育,2024(4):20-26 [14] 国家信息中心. 新时代我国经济高质量发展动力变革研究[EB/OL]. [2024-08-12]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/wsdwhfz/202101/t20210118_1265122_ext.html [15] 方茜. 以动力变革推动效率变革促进质量变革[N]. 四川日报,2023-09-26(10 [16] 张小林,张钊,朱麒瑞. 发展新质生产力 加快推进体育强国建设[N]. 中国体育报,2024-03-18(7 [17] 胡海旭,杨国庆. 数字化转型:点燃当代竞技运动训练变革新引擎[J]. 北京体育大学学报,2021,44(11):81-98 [18] 浙江省体育局. 数字赋能,浙江竞技体育如虎添翼[EB/OL]. [2024-08-12]. https://tyj.zj.gov.cn/art/2021/10/25/art_1347213_59029466.html [19] 许文鑫. 数字赋能公共体育教学改革[N]. 中国教育报,2024-04-17(7 [20] 任波,黄海燕. 数字经济驱动体育产业高质量发展的理论逻辑、现实困境与实施路径[J]. 上海体育学院学报,2021,45(7):22-34 [21] 徐政,郑霖豪,程梦瑶. 新质生产力赋能高质量发展的内在逻辑与实践构想[J]. 当代经济研究,2023(11):51-58 doi: 10.3969/j.issn.1005-2674.2023.11.006 [22] 王雅洁. 加快形成新质生产力:关键环节、风险挑战与实现路径[J]. 内蒙古社会科学,2024,45(2):141-148 [23] 徐政,郑霖豪,程梦瑶. 新质生产力助力高质量发展:优势条件、关键问题和路径选择[J]. 西南大学学报(社会科学版),2023,49(6):12-22 [24] 曹彧,王子纯. 加速体育人才培养 助力体育强国建设:就《体育强国建设人才规划(2023—2035年)》答记者问[N]. 中国体育报,2023-12-07(1 [25] 张夏恒. 数字经济加速新质生产力生成的内在逻辑与实现路径[J]. 西南大学学报(社会科学版),2024,50(3):1-14 [26] 李政,廖晓东. 发展“新质生产力”的理论、历史和现实“三重”逻辑[J]. 政治经济学评论,2023,14(6):146-159 doi: 10.3969/j.issn.1674-7542.2023.06.008 [27] 2022年全国体育产业总规模与增加值数据公告[EB/OL]. [2024-11-20]. https://www.sport.gov.cn/n315/n20001395/c27260758/content.html [28] 沈燕飞. 中国的体育科技差在哪里[N]. 光明日报,2020-10-29(16 [29] 吕铁. 传统产业数字化转型的趋向与路径[J]. 人民论坛·学术前沿,2019(18):13-19 [30] 江丽. 对增强我国科技创新内生动力的思考[N]. 中国质量报,2022-12-29(4 [31] 王凡,张安达,何颖. 我国企业开展基础研究的现状、存在问题与几点思考[J]. 科技中国,2024(2):38-41 doi: 10.3969/j.issn.1673-5129.2024.2.kjzg202402010 [32] 肖亚庆. 建设高标准市场体系[N]. 经济日报,2020-12-22(11 [33] 盖凯程,韩文龙. 新质生产力[M]. 北京:中国社会科学出版社,2024 [34] 蒋永穆,马文武,冯奕佳. 新质生产力:如何看?怎么办?[M]. 北京:中国经济出版社,2024:173 [35] 王子朴,刘大超,姜月帅,等. 从技术发展到政策创新:体育科技创新的理论逻辑与实践指向[J]. 上海体育大学学报,2024,48(4):13-25 [36] 苏继成,李红娟. 新发展格局下深化科技体制改革的思路与对策研究[J]. 宏观经济研究,2021(7):100-111 [37] 黄震. 持之以恒加强基础研究支撑科技自立自强[N]. 人民政协报,2021-06-22(3

下载:

下载: