Bridles Grouping and Horses Dancing: The Culture of Chariot Driving in Zhou, Qin and Han Dynasties

-

摘要: 从文献与考古互证的视角而言,周秦两汉是中国古代驾车运动最兴盛的时期,"执辔如组,两骖如舞"的驾车技能和车马竞技是当时华夏体育文明的重要标志之一。御者主要通过辔、衔、策对马匹进行控制,"六节"和"五驭"是驾车人需要掌握的基本技法。在周秦两汉驾车运动由御法(驾车的基本原理和方法)、御技(战车的驾驶技巧)、御礼(乘车的驾驶礼仪)至御道(驾车的政治隐喻)的文化演变中,虽然作为体育行为实践的"御"逐渐弱化,但随着驾车活动由具体操作逐渐进入政治隐喻语境中,"御"这种体育活动的伦理性、生态性和文化性得到了前所未有的彰显和释放。Abstract: From the perspectives of literature and archaeological interaction, Zhou, Qin and Han dynasties (including Western Han and Eastern Han Dynasties) are the most prosperous periods of ancient Chinese chariot driving, The phenomenon of Bridles grouping and horses dancing is an important symbol of Chinese sports civilizations one.Charioteer mainly controls the horses through bridles, titles and whips, and "six Jie" and "five Yu" are the basic skills for chariot-driving learners.During the cultural evolution from the chariot driving methods (the basic principles and methods of chariot driving), the chariot driving techniques (the skills of the martial chariot driving), chariot driving rituals (the regulations of rituals in chariot driving) to the chariot driving theory (the political metaphor of chariot driving), its ethic, ecological and cultural elements in the sport of Yu (chariot driving), with its specific activities involving into the political metaphor context, have been unprecedentedly demonstrated and released, though its practice as a physical behavior gradually have been weakening.

-

驾车运动古称“御”,历史上“执辔如组,两骖如舞”的驾车技能和车马竞技一度是华夏体育文明的重要标志之一[1]。从早期文献记载看,夏朝初年便开始有驾车活动,“御非其马之正,汝不恭命”(《尚书·夏书·甘誓》)。据传古车的发明人为夏朝的奚仲,即“奚仲作车”(《世本·作篇》);甲骨文研究和殷墟车马考古表明,商朝中晚期驾车活动已相当流行[2]。然而,着眼于文献与考古互证的视角,真正能够体现驾车文化全面盛况的则是在周秦两汉。随着自然科学和造车工艺的进步,这一时期的战车较夏、商已有较大发展,是当时攻城略地、克敌制胜所依赖的重要军事装备,驾车技能也由此成为古代知识分子不可或缺的必修之学,“以乡三物教万民,而宾兴之……三曰六艺:礼、乐、射、御、书、数”(《周礼·地官司徒第二·大司徒》)。当时王公贵族的教育体系中,驾车可谓是“上行而下效”的重要身体教育方式:每年农历十月,周天子训令武士操练身体训练内容中,驾车便是重要一项,“孟冬之月……乃命将帅讲武,习射御角力”(《礼记·月令》);对于士大夫及其后代而言,能否掌握驾车技术不但是长大成人与否的重要标志,“问大夫之子:长,曰能御矣;幼,曰未能御也”(《礼记·曲礼下》),国家征召时,驾车技术更是重要的选拔和考评指标,“大司徒教士以甲车,凡执技论力,适四方,臝股肱,决射御”(《礼记·王制》)。

作为周秦两汉驾车活动所依托主要载体的古车,是当时科学技术的集大成者,其工艺之复杂度和工匠之集合度冠盖一时,“一器而工聚焉者,车为多”(《周礼·冬官考工记第六·总叙》)。与同时期其他体育活动相比,驾车活动对御者在操控和驾驭古车方面所提出的身心素质要求,兼具技法的精湛和仪礼的严苛。正因如此,当时人们对举射、御这两项主要的体育活动,往往更钟情于御,如“御者且羞与射者比”(《孟子·滕文公下》)和“吾何执,执御乎,执射乎,吾执御矣”(《论语·子罕》)。然而,尽管驾车在中国古代体育文化中具有十分重要的地位,被认为是古代体育典型代表[3-5],但当前学术研究多集中于从造车工艺、乘车习俗和车舆制度等方面进行历史考察,从体育文化角度探讨驾车方法、驾车技术和驾车礼仪的研究却并不多见,古代驾车运动由御法(驾车的基本原理和方法)、御技(战车的驾驶技巧)、御礼(乘车的驾驶礼仪)至御道(驾车的政治隐喻)演变中的文化内涵也有待进一步深入阐发。

1. 御法——驾车的基本原理和方法

周秦两汉的马车主要为单辕构造的独辀车,一般采用两马、四马、六马的套车形式,中间两马为服马,通过衡、轭与车辕固定,再通过靷绳与车轴相连。两服之外为騑马、骖马,騑、骖通过套绳靳与车底横木相连[6]12-13。这种独辀车操控起来相当不易,既要使服马奋力前行,又要防止骖马内靠和外逸。因此,学习这项技能通常要到体力和心智成熟的成童阶段(15岁),“成童,舞象,学射、御”(《礼记·内则》)。驾车过程中,御者一般通过“捶策”和“衔橛”控制马匹跑动,所谓“无垂策之威,衔橛之备,虽造父不能以服马”(《韩非子·奸劫弑臣篇》)。“捶策”,按照《淮南子·道应》“罢朝而立,倒杖策”一句高诱所注,“策,马捶,端有针以刺马”。“衔橛”则是马口中所含的衔勒。普通的衔较为平滑,为服马所用,而对于更为强悍的骖马而言,则需要特别加装一套带刺的杵形衔,以加强控制。衔橛与辔相连,御者左手执辔,通过操控左右辔的松紧对马匹跑动方向进行控制,御者右手执策,通过鞭打跑动慢的马匹,从而让驾车马匹奋力驰骋。

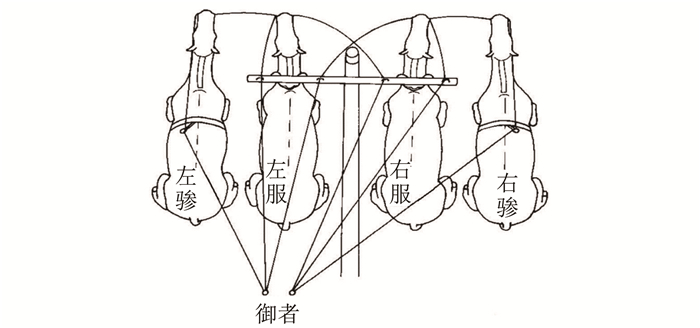

御者的意图主要通过辔传达给马,无论骖马、服马,都受辔的调遣。两马之车的左右二辔的操控方法较为清晰,而古籍中对于四马和六马之车的表述则令人对其操辔方法不甚明了。四马之车,按理应为八辔,但经传中都称六辔,如《小戎》中云:“四牡孔阜,六辔在手”。不仅如此,六马之车也被称为六辔,如《列子·汤问》中云:“六辔不乱,而二十四蹄所投无差”。对此,文物学家孙机结合秦始皇陵2号铜车的最新发掘和修复成果,做出了较为合理的阐释和辨析:对于四马之车而言,六辔是左骖的左辔、右骖的右辔、居中两匹服马的左右二辔,骖马的内辔(左骖的右辔和右骖的左辔)与相邻服马的外侧的衔环系在一起,两服马的内辔在辀前左右交叉一次(图 1);六马之车的结辔方法与之相类,騑马和骖马的内辔都与服马外侧的衔环连接在一起,共为一辔,服马内辔在辀前交叉[6]21-22。

驾车的基本技法主要包含6项内容,即《周礼·夏官司马第四·趣马》所说的“简其六节”,王应电注云:“凡马驱之而进,旋之而返,此进退之节;提之而走,控之而止,此行止之节;骤之而趋,驰之而奔,此驰骤之节”。此谓一名合格的御者要能够在驾车过程中,通过辔、策的运用,使车马的进、退、行、止、驰、骤与其意图相合。按照《列子·汤问》中“造父学御”的记载,泰豆氏在传授造父驾车技法时,首先让造父进行踩桩练习,“乃立木为涂,仅可容足,计步而置,履之而行,趣走往还,无跌失也”,使其体会“行走往还”过程中行进轨迹与心志的配合。泰豆氏认为,踩桩的关键是“得之于足,应之于心”,而驾车的道理正与此相类,重在使御者的心志与辔绳上所感受的马的状况相结合,“得之于衔,应之于辔;得之于辔,应之于手;得之于手,应之于心”。驾车时,不但要用辔绳和马嚼子调谐使车马行进整齐,用轻重适度的呵斥,使马车速度快慢适中,即“齐辑乎辔衔之际,而急缓乎唇吻之和”。还要根据马匹的秉性特征,调节辔绳的张力状况,“马之刚矣,辔之柔矣。马亦不刚,辔亦不柔”(《逸周书·太子晋解》所引《诗经》逸诗)。马刚烈,缰绳就柔软,马不刚烈,缰绳就不柔软。通过辔感受马的意志,需要长时间练习才能掌握。《吕氏春秋·孝行览·本味》中曾将射御的技术要领与鼎中美食由生到熟的精微变化相提并论,认为“鼎中之变,精妙微纤,口弗能言,志不能喻,若射御之微,阴阳之化,四时之数”。《淮南子·道应训》也有关于长时间驾车学习后,技法顿悟提升的相关记述,“尹需学御,三年而无得焉。私自苦痛,常寝想之。中夜,梦受秋驾于师”。

周秦两汉时期,一个在学校中受过驾车教育的公卿大夫子弟,要掌握“五驭”,即“养国子以道,乃教之六艺:……四曰五驭”(《周礼·地官司徒第二·保氏》),这5种驾车方法的名称,郑玄注为:“鸣和鸾、逐水曲、过君表、舞交衢、逐禽左”。结合《周礼》郑玄注和孔颖达疏中所引述的各家观点[7],五驭可作如下理解:“鸾”为车衡上的响铃,“和”为车轼上的响铃,“鸣和鸾”,指驾车时要使车辆上的“鸾”与“和”发出有节奏的响声,车马的行进也要合乎铃声的节奏;“逐水曲”,指车马行进到有曲折水流的地方,能够“逐水势之屈曲而不坠水”;“过君表”,指赶车经过国君所站立的位置时,应该有致敬的动作表示;“舞交衢”,指车马行进至交叉路口转弯时,要能够使驾辕和拉车的马匹脚步合拍,如同舞蹈般优美而有节奏;“逐禽左”,指外出打猎的时候,能够驾车让乘车之人从左侧“由左至右”贯穿射杀禽兽。

2. 御技——战车的驾驶技巧

古人之车舆,因功用的不同,主要分为战车和乘车[8]。战车可以根据其在战争中的具体作用不同,分为5类:戎路之萃,广车之萃,阙车之萃,苹车之萃,轻车之萃”(《周礼·春官宗伯第三·车仆》)。其中,戎路为天子在军中所乘之车,广车为纵横列于阵前以作防卫之车,阙车为后勤补给之车,苹车为有屏蔽伪装效果的战车,轻车为轻便快捷、冲锋挑战之车。战车又可以根据乘车人地位的不同,分为一般战车和主帅战车。一般战车的位次安排上,左为执弓的射手,中为驾车的御者,右为执戈矛的击刺卫士,如《礼记·檀弓下》郑注所云:“射者在左,戈盾在右,御在中央”,再如《诗经·鲁颂·閟宫》郑笺所云:“兵车之法,左人持弓, 右人持矛,中人御”。军中主帅乘坐之车的位次安排则稍有不同,左为驾车的御者,中为击鼓指挥的将军,右为击刺的卫士,如《诗经·郑风·清人》 “左旋右抽,中军作好”一句郑注所云:“左,左人,谓御者,右,车右也”。

驾车技艺在古代非常重要,尤其对于战车而言,有时候御者的选择甚至会影响战争的最后结局。因此,两军交战前往往要以占卜的形式,提前确定战车(尤其是主帅之车)合适的御者。《左传·襄公二十四年》曾记载:“求御于郑,郑人卜宛射犬,吉”。当时楚康王进攻郑国,诸侯回军救援郑国,晋平公向郑国求取驾御战车的人,郑国人占卜派遣宛射犬,结果为吉,于是便派遣宛射犬前去驾车。史书中战前占卜御者的例子还有很多,如“帝太戊闻而卜之使御,吉”(《邓析子·秦本纪》),“晋卜御右,庆郑皆吉”(《史记·晋世家》)等。有时候,战争中如果吃了败仗,其原因也常会归咎于战前未对御者进行占卜,如《礼记·檀弓上》曾记载:“鲁庄公及宋人战于乘丘。县贲父御,卜国为右。马惊,败绩,公队。佐车授绥。公曰:‘末之卜也’”。在实战当中,一名优秀的御者可以通过辔绳和马的奔跑状态,准确预判车辆的运行状况,通过高超的驾车技术,避免车辆出严重问题,即“两靷将绝,吾能止之,我,御之上也”(《左传·哀公二年》)。如果御者驾车时不够专注,就会露出破绽,给对手以可乘之机。鄢陵之战中晋军韩厥追击郑伯,韩厥的御者杜溷罗在观察到郑伯御者“屡顾”的驾车状态后,便建议说:“速从之!其御屡顾,不在马,可及也”(《左传·成公十六年》)。

周秦两汉的许多战役中,兵车的御者多兼具技能、智慧和坚韧等品性,常常作为战争中胜负的决定因素而存在。两军对垒的过程中,会相互派“轻车”前去“致师”,即到对方军前单车挑战以刺探虚实。“致师”时轻车所处的情况十分危险,通常要求御者要有高超的驾车技术。《左传·宣公十二年》晋楚邲之战中曾记载:“楚许伯御乐伯,摄叔为右,以致晋师。许伯曰:‘吾闻致师者,御靡旌,摩垒而还’”。御者许伯认为在军前单车挑战时,御者驾车的速度要风驰电掣,车辆快到旗子仿佛直直地倒了下去的程度,到达对方军前时,战车擦着敌军的营垒边缘,转个圈就能回来。“摩垒”时御者需要驾驶马车做出完美的“左旋”动作,这一方面符合由左贯穿右的“上杀之礼”[9],另一方面也可以发挥车右的护卫功能,即《诗经·郑风·清人》中所谓“左旋右抽”。“左旋”动作的顺利完成,主要取决于左骖减速和右骖加速的配合程度。御者除了要在驾车中准确把握左右辔绳的力道,还要在套车时,精心挑选和搭配马匹。为了发挥两骖的机动灵活能力,同时避免其在跑动过程中被外物牵绊,御者要尽量选择强悍之马作为骖马。除此以外,左骖和右骖所用之马还要加以区别。因为御者左手辔、右手策,因此左骖一般要选择那些不用鞭策便能配合的良马,而右骖则要选择跑动能力最强、转弯速度最快的马匹[6]18。

御者在两军全面交战的时候,还要有临危不惧的勇气、随机应变的智慧和殊死拼搏的胆识。两军交战时,如果车马装备临时出了状况,御者要勇敢地跳下车去处置应对,“御下两马,掉鞅而还”(《左传·宣公十二年》)。在《左传·成公二年》齐晋鞌之战中还载有御者解张的故事,“晋解张御郤克,……张侯曰:‘自始合,而矢贯余手及肘,余折以御,左轮朱殷,岂敢言病。吾子忍之!’……左并辔,右援枹而鼓,马逸不能止,师从之。齐师败绩”。解张为晋军主帅郤克驾车,郤克被箭所伤,勉强忍着击鼓督军。解张告诉郤克,开始交战的时候,他的手和肘便被箭射中,他折断了箭继续驾车,车轮都被染成了深红色。等到郤克伤重难以坚持的时候,解张将右手的辔绳并到左手,右手击鼓代郤克指挥,最后晋军大败齐军。从目前的车舆考古研究最新进展来看,解张的这种“左并辔,右援枹而鼓”的做法技术上是可行的。据专家考证,商周车马坑中经常出土的一种“弓形器”(图 2),能够绑在御者腰前,其上的曲臂挂住辔绳,御者通过弓形器驾车,从而腾出手来执兵器作战[6]97。

为了提高战车的驾驶技能,周秦两汉时期会经常举办田猎和赛马活动。因为“古者服牛乘马,马以驾车,不单骑也”(《左传·正义》),“古人不骑马,经典无言骑者”(《礼记·正义》)。学术界认定当时的田猎和赛马活动主要依托驾车来完成的,因为那时“车与马是相连的,是一个群体,没有无马的车,也没有无车的马”[10]。在追赶猎物时,熟练的驾车技能尤其重要,所谓“譬如田猎, 射御贯, 则能获禽”(《左传·襄公三十一年》)。因此,周秦两汉的君王都大力倡导以驾车田猎来进行军事准备和训练,并有“三驱”之驾车技法和礼仪[11]。甚而,这一时期对车马的炫耀会超越打猎活动本身的目的性追求,如《诗经》中所记载的周宣王开展的田猎活动:“我车既攻,我马既同。四牡庞庞,驾言徂东。田车既好,四牡孔阜。东有甫草,驾言行狩”(《诗经·小雅·车攻》)。周秦两汉驾车比赛中,最有名的当属《史记·孙子吴起列传》中的“田忌赛马”。孙膑在做田忌宾客的时候,看到田忌“数与齐诸公子驰逐重射”,便给他出了一个主意,让他下次驾车比赛的时候“以君之下驷彼上驷,取君上驷与彼中驷,取君中驷与彼下驷”,最终以三局两胜“卒得王千金”。尽管在“田忌赛马”中,孙膑通过简单的调整出场顺序,便获得了比赛的胜利。在实际的驾车比赛中,御者的重要性同样不容小觑。《韩非子·外储说右下》中记载,出色的御手王良在为宋国国君参加“千里之逐”的驾车比赛,出发时能够“发矣,驱而前之,轮中绳;引而却之,马掩迹”,驱车前行时,车轮准确地沿着路上的车辙,驱车后退时,马匹的前蹄能刚好踩着后蹄的脚印。《韩非子·喻老》记载的赵襄主与王良驾车比赛中,赵襄主之所以“三易马而三后”,就是因为赵襄主的驾车技能还远没有达到王良“马体安于车,人心调于马”的水平。

3. 御礼——乘车的驾驶礼仪

周秦两汉时期,由于马镫等鞍具并未出现,骑马的舒适度还比较低,乘车是当时王公贵族出行的主要交通工具,“自大夫以上皆乘车,而以马为騑服”(《通典·礼十三·释奠》),乘车同时也是身份地位的重要象征,“天子驾六,诸侯驾五,卿驾四,大夫三,士二,庶人一”(《逸礼·王度记》)。天子在论功行赏时,赐车马是重要表彰的形式,“能安民者,赐车马”(《白虎通·考黜》)。《论语·先进》中记载,孔子最欣赏的学生颜渊死了没钱安葬,他的父亲请求孔子把车驾卖掉,“请子之车以为之椁”,孔子以“吾不徒行”为由相拒,足见车驾对古代知识人的重要性。周秦两汉具体的乘车活动中,对于御者和乘车人也都有着非常严格的礼法要求,“六艺之学,先礼乐而后射御。若不懂礼乐,则射不能获,御不中节”[12]。

周王朝时期,为天子驾君车,御者应该按照下面的规则行事:“君车将驾,则仆执策立于马前。已驾,仆展軨、效驾,奋衣由右上取贰绥,跪乘,执策分辔,驱之五步而立。君出就车,则仆并辔授绥。……凡仆人之礼,必授人绥。若仆者降等,则受;不然,则否。若仆者降等,则抚仆之手;不然,则自下拘之”(《礼记·曲礼上》)。此谓国君的车将要套马出行,驾车御者须拿者马鞭站在马前。马车套好后,御者要仔细观察一下车轴两端固定车轴与车毂的插销,并向国君报告车已就绪,然后抖落身上的尘土,从车的右边上车,等车时要抓副绥,跪乘在车上,手执马鞭,并将马缰绳分别用两手握着,驱车试行五步以后,由跪乘而变立乘,恭候君王上车。君王走到车前时,御者要一手握缰绳,一手递给君王用以牵附上车的绥。驾车人给乘客行驾车之礼,最重要的环节就是授绥。如果行驾车礼的人地位低,那么乘车人就接受御者所授的绥,反之,则不敢接受。如果行驾车之礼的御者地位低,乘车人要先按止他的手以示不必行授绥之礼,然后再接受绥。如果行驾车之礼的御者地位与乘车人地位相当,那么乘车人就要从授绥者手的下边取过绥来,以表示不敢当授绥之礼。

周天子乘车出经国都城门时要行“犯軷”之礼,“及犯軷,王自左驭,驭下祝,登,受辔,犯軷,遂驱之”(《周礼·夏官司马第四·大驭》),即御者要先下车用土堆出一座小山的形状,用菩草、茅草、荆条、柏树等植于山上以为神主,杀牲祭之,并进行祝告,王代为执辔,祝告完毕后,御者登车,从王手中接过马的缰绳,驾车碾土山和牲而过,然后再驱车前进,以保佑出行人一路平安。在驾车的过程中,御者的手放在什么地方,也会因乘客不同而不同:“仆御妇人,则进左手,后右手。御国君,则进右手,后左手而俯”(《礼记·曲礼上》)。御者为妇人驾车,应该将右手放在身后,以示避嫌;御者为国君驾车,则应该使右手在前,左手在后并微俯身子以示恭敬。

按《周礼·春官宗伯第三·巾车》和《周礼·夏官司马第四》记载,周天子的王车有五路,依次为玉路、金路、象路、革路、田路,御者相应为大驭、齐仆、道仆、戎仆、田仆,五路从功用上分别用于祭祀、礼宾、临朝、兵事、田猎。御者在为天子驾驶五路时,应该“马行而鸾鸣,鸾鸣而和应,其声曰和,和则敬,此御之节也”(《大戴礼记·保傅》)。为君王驾车的时,要根据车辆行驶的场所位置而采用不同的车速,从宫正殿到宫室外门缓行时要用“肆下”为节奏,从宫室外门到应朝之门疾行时要用“采荠”为节奏,即“凡驭路,行以肆夏,趋以采荠”(《周礼·夏官司马第四·大驭》)。御者驾车时,还要根据乘车人的地位,而采取不同的车速,如在田猎活动中,“凡田,王提马而走,诸侯晋,大夫驰”(《周礼·夏官司马第四·田仆》),为王驾车要控制着马匹使其缓慢地跑,为诸侯驾车要稍加抑制不使快跑,为大夫驾车要放马驱驰。

秦汉时期,天下初定,为了彰显皇帝的权威,从秦始皇开始便实行隆重的皇家驾车出行卤簿之制,“秦灭六国兼其车服, 故大驾属车八十一乘, 法驾半之”(《后汉书·舆服上》)。汉朝在秦始皇大驾、法驾的基础上,发展出大驾、法驾、小驾这一完整的卤簿制度[13],并为宋元明清所沿用(图 3)。有关汉朝卤簿制度,蔡邕《独断·卷下》中对大驾、法驾、小驾的功用和随从人员有着详细的介绍:“天子出,车驾次弟谓之卤簿:有大驾、有小驾、有法驾。大驾,则公卿奉引大将军参乘太仆御,属车八十一乘,备千乘万骑。在长安时,出祠天于甘泉备之,百官有其仪注,名曰甘泉卤簿。中兴以来希用之。先帝时,时备大驾上原陵,他不常用,唯遭大丧,乃施之。法驾,公卿不在卤簿中,唯河南尹执金吾洛阳令奉引侍中参乘奉车郎御属车三十六乘,北郊明堂,则省诸副车。小驾、祠宗庙用之,每出,太仆奉驾”。简而言之,大驾为皇帝专用,朝中大臣悉数参加,用在特别重大的皇家丧事仪式中,因为太过铺张,东汉光武帝之后很少用到;法驾比大驾规模要小,河南尹和洛阳令等官员参加,主要用于祀天南郊;小驾规模最小,出行时太仆奉驾,主要用在皇室的宗庙祠祀的活动中[14]。

周秦两汉时期的驾车行为除了在重要的皇家仪式中需要讲究礼节,在一般性的活动范畴中,驾车也须合乎礼仪规范。如在田猎活动中,用正确的驾车方法捕获猎物显然比不择手段捕获猎物更为重要。《孟子·滕文公下》中记载,当时最出色的御者王良主张,田猎时即便“终日不获一”也要“范我驰驱”,那种“一朝而获十”的“为之诡遇”般的驾车无甚可取。在婚嫁这样的仪式活动中,迎亲男子要亲自为女子驾车,并行授绥礼,“婿御妇车,授绥”(《仪礼·士昬礼》)。授绥后,男子还要驾车让轮子转三圈以上,然后才可以交由御者驾驶“出御妇车,而婿授绥,御轮三周”(《礼记·昏义》)。当御者为比自己高的尊者驾车时,神态气色上要内敛谦逊,不能凌驾于尊者之上。《史记·管晏列传》中记载:“晏子为齐相,出,其御之妻从门闲而窥其夫。其夫为相御,拥大盖,策驷马,意气扬扬甚自得也。既而归,其妻请去”。让御者的妻子决定离夫而去的原因便与御礼有关:在御者的妻子看来,晏子作为齐国的相国,身高“不满六尺”,神态上谦虚“有以自下者”;而反观御者,“为人仆御”,身高“长八尺”,而且多表现出“意自以为足”的凌人之势,其为人自然无足取也。

4. 御道——驾车的政治隐喻

驾车是一项非常复杂的技术,不仅要看御者的驾车水平,要看马匹的选用情况,还要看马舆装备制造和安排情况。驾车过程中对人、马、车三者的协调与控制,其道理与治国治民极其相似。因此,在有关驾车的文献记载中,御法、御技和御礼常常上升到御道的高度,表现出极强的政治隐喻性[15]。在这一转换过程中,驾车活动本身所具有的复杂性发挥了重要的作用。驾车是一项涉及人、马、车相互配合的运动,驾车过程中,御者不但要做到人与马和,“和于手而调于衔,则可以使马”(《申鉴·政体》);要做到马与马和,“四黄既驾,两骖不猗”(《诗经·小雅·车攻》),“两服上襄,两骖雁行”《诗经·郑风·大叔于田》);还要做到马与车和,“舆马不调,王良不足以取道”(《淮南子·主术训》)。只有人、车、马融为一体才能最终成为高超的御者,“凡御之所贵,马体安于车,人心调于马,而后可以进速致远”(《韩非子·喻老》),“今夫御者,马体调于车,御心和于马,则历险致远,进退周游,莫不如志”(《淮南子·主术训》)。然而,当这种理想中的精妙平衡很难实现时,于人、马、车中如何选择着手点便成为了颇具哲学意味的重要问题。

于驾车而言,车马行驶若无法达到理想的效果,是应该向外责怪于马匹和车辆,还是应该躬身反思于御者的驾车技能,便存在着两种不同的取向。主张责于马者,自然会如下面这位宋人一样,“宋人有御马者,不进,拔剑刭而弃之于沟中。又驾一马,马又不进,又刭而弃之于沟。若是者三”(《论衡·非韩》);而主张责于己者,便自然会深信,“反诸己,则车轻马利,致远复食而不倦”(《吕氏春秋·季春纪·论人》)。治国理政何尝不与此相似,百姓就如同这些品性殊类的马匹,外表看起来“其形之为马,马不可化”(《淮南子·修务训》),但如果选择正确的方法和正确的人来驾驭可能会形同彼此。《韩非子·外储说右下》中曾举过一个典型例子:造父正在耕田,一对父子乘车而过,马匹受惊无法前行,这对父子就请造父帮忙推车。造父本来就是驾车高手,这样的才能,如果你让他去推车,那恐怕对解决问题没有任何效果。那如果让造父“收器辍而寄载之,援其子之乘,乃始检辔持策,未之用也而马咸骛矣”,问题轻松地解决了。这就是“无术以御之,身虽劳犹不免乱;有术以御之,身处佚乐之地”的道理。

周秦两汉时期化为御道的御民之术,则因各思想流派的政治主张不同而衍生出不同的着力方向。在儒家和道家看来,驾车中的马与国家治理中的民相似,如果驾车时,要考虑马的能力来确定驾驶距离“不极其马”,那么治理国家时也必须结合民众的实际情况量力而用“不穷其民”。驾车过程中,御者固然要考虑自身的礼仪修养,但更重要的是体察马的感受和状况。据《韩诗外传·卷二》记载,鲁定公和颜渊一起看到东野毕驾车,鲁定公称赞东野毕时,颜渊却说“其马将佚矣”。鲁定公起初不信,还暗自责怪颜渊说别人坏话。可是,不久后,东野毕的马果然就跑掉了。鲁定公赶快把颜渊招过来请教,颜渊这才说出缘由:“臣以政知之。昔者舜工于使人,造父工于使马,舜不穷其民,造父不极其马,是以舜无佚民,造父无佚马。今东野毕之上车执辔,御体正矣,周旋步骤,朝礼毕矣,历险致远,马力殚矣,然犹策之不已,所以知佚也。”颜渊提出御车马与治国相似,重要的是量力而行,因为舜使民不穷其民,造父御车不极其马,他们的百姓和马匹才不会逃跑。现在东野毕驾车,虽然体正礼端,却在马匹涉险历远、体力枯竭的时候,仍然鞭策不停止,其结果肯定是让马匹不堪其苦而逃跑。《庄子·达生》中有也类似的记载:战国时鲁国人东野稷向鲁庄公自荐驾车本领,当场展示驾车技能时能够做到“进退中绳,左右旋中规”,前进后退时,车轮印成一条直线,左右转弯时好像用圆规画出来的一样,共转了一百多圈。颜阖看到后说,东野稷的马快不行了,后来果然如此。鲁庄公问他原因,颜阖回答说:“其马力竭矣,而犹求焉,故曰败”。

在法家看来,驾车过程中最关键的是辔策的约束作用,儒家和道家采用宽缓的方法治理百姓,就如同不用辔策驾驭悍马,这是没有把握问题的关键,所谓“欲以宽缓之政、治急世之民,犹无辔策而御悍马,此不知之患也”(《韩非子·五蠹》)。即便对于王良这样技术精湛的御手而言,如果没有辔衔这样的约束马具,也不能驾车以致远,所谓“执法者国之辔衔,……故辔衔不饬,虽王良不能以致远”(《盐铁论·刑德》)。在使用法家之术的时候,谁来执掌法术之权柄是非常关键的问题。法家认为最高的权术应该高度集中在君王手上,不可下分。《韩非子·外储说右下》举王良和造父同时驾车的例子来说明这个问题:虽然王良和造父都是高超的御手,但如果“使王良操左革而叱吒之,使造父操右革而鞭笞之”,那马匹恐怕连十里都走不上,其原因在于“共故也”。《吕氏春秋·审分览·执一》也谈到相似的情形:“御骊马者,使四人,人操一策,则不可以出于门闾者,不一也”。因此,在权力是否可分这个问题上,法家认为道理显而易见,“以王良、造父之巧,共辔而御不能使马,人主安能与其臣共权以为治”。

但在董仲舒新儒学所开创的儒道法合流过程中[16],礼法并用、恩威并施被认为是解决驾车和治民之道的关键所在。人们认为辔衔和法术固然重要,但应该由良工和贤人来掌握,“辔衔者,御之具也,得良工而调。法势者,治之具也,得贤人而化”(《盐铁论·刑德》)。秦仅二世而亡让人们认识到法家之术的局限,“废仁义之术,而任刑名之徒,则复吴、秦之事也”(《盐铁论·刑德》),“法术之御世,有似铁辔之御马,非必能制马也。适所以梏其手也”(《体论》)。在治国治民过程中,如果单纯使用刑罚,时间长了,也就没有效果了,“今之治民者,若拙御之御马也,行则顿之,止则击之。身创于棰,吻伤于衔,求其无失,何可得乎?……罢马不畏鞭棰,罢民不畏刑法”(《盐铁论·诏圣》)。在汉初的新儒学看来,如果说辔代表的是仁义之术,策代表的是法治之术,那么仁义与法治结合的恩威并重才是人君治国的良策,“德法者,御民之具,犹御马之有衔勒也。君者,人也。吏者,辔也。刑者,策也。人君之政,执其辔策而已矣”(《孔子家语·执辔》)。

5. 结束语

从东汉时期开始,随着马具的改良和发展,骑兵在战争中的重要性日益突出,已开始以独立部队的形式作为冲击敌军的军前先锋[17],战车开始逐渐衰落[18]。“御”文化中原本与“射”同样寓含身体练习和身体感受的“健人筋骨,和人血气”的功能,逐渐简化为身体规范的“调人情性,长人仁义”[19]。“御”文化中尚武逞技的“体能训练和技艺精熟”[20]成分,让渡于彰显个体尊荣和地位的皇家出行卤簿排场,两军对阵的战场上再难见到“御靡旌,摩垒而还”(《左传·宣公十二年》)般的车马驰骤,胶着的车战中也再难见到“御下两马,掉鞅而还”(《左传·宣公十二年》)般的艺高胆大。相反,从司马迁记述的西汉时代开始,车马上的每一件配饰都精心安排,用以暗合和养护乘车人尊贵的身份:“天子大路越席,所以养体也;侧载臭,所以养鼻也;前有错衡,所以养目也;和鸾之声,步中武象,骤中韶濩,所以养耳也;龙旗九斿,所以养信也;寝兕持虎,鲛韅弥龙,所以养威也”(《史记·礼书》)。不过,虽然作为体育行为实践的“御”逐渐弱化,但随着驾车活动由具体操作逐渐进入政治隐喻语境之中,“御”这种体育活动的伦理性、生态性和文化性却得到了前所未有的彰显和释放,其中所隐含的“御以和人”(《中论·艺纪》)、“不困其马”(《盐铁论·结和》)、“弗御御之”(《淮南子·览冥训》)等运动价值观对民族传统体育的传承和当代体育文化的发展仍具有极强的参考和借鉴意义。

-

-

[1] 马丁.从体育文化视角看楚国车马运动[J].湖北经济学院学报:人文社会科学版, 2013(1):27-28 http://www.cqvip.com/QK/87832X/201301/44567615.html [2] 郑若葵.论中国古代马车的渊源[J].华夏考古, 1995(3):41-56 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HXKG503.004.htm [3] 王俊奇.夏商周三代帝王之射御[J].上饶师专学报, 1993(4):86-90 http://mall.cnki.net/magazine/Article/SWZF201410011.htm [4] 林思桐.西周学校教育中的"射"和"御"[J].体育科学1984(2):7-12 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TYJY201003006.htm [5] 杨向东.六艺中的乐、射、御与体育、美育[J].南开学报:哲学社会科学版, 2002(6):98-102 https://www.wenkuxiazai.com/doc/6140372e0740be1e650e9a68-3.html [6] 孙机.载驰载驱:中国古代车马文化[M].上海:上海古籍出版社, 2016 [7] 徐正英, 常佩雨.周礼:上[M].北京:中华书局, 2014:295 [8] 杨学军.古车制说隅[J].首都师范大学学报:社会科学版, 1996(2):23-27 http://mall.cnki.net/magazine/Article/YWZS200201012.htm [9] 赵长征.春秋车战中的单车战术[J].文史知识, 2012(7):23-25 http://mall.cnki.net/magazine/Article/WSZS201207010.htm [10] 吴迪.古代车马[M].长春:吉林文史出版社, 2010:9 [11] 陈业新.《周易》"三驱"礼考释[J].周易研究, 2016(2):71-87 http://mall.cnki.net/magazine/article/XDYW200304032.htm [12] 晏青.先秦御礼考论[J].湖北职业技术学院学报, 2014(7):60-63 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xgzyjsxyxyb201402012 [13] 周作明.秦汉车马驾御赐马制度管见[J].广西师范大学学报:哲学社会科学版, 1988(2):51-58 http://mall.cnki.net/magazine/Article/GXSS198802009.htm [14] 苏鑫.汉代储君卤簿问题探析[J].古籍整理研究学刊, 2015(5):73-78 http://mall.cnki.net/magazine/Article/GJZL201505016.htm [15] 戴木茅."御"与中国古代的治国之道[J].哲学研究, 2016(4):45-52 [16] 杨昭.学界关于"董仲舒对先秦诸子思想继承"问题研究综述[J].河北师范大学学报:哲学社会科学版, 2015, (6):111-120 [17] 杨宽.战国史[M].上海:上海人民出版社, 2003:315 [18] 刘永华.《中国古代车舆马具》前言[J].上海戏剧学院学报, 2000(4):44-48 http://mall.cnki.net/magazine/Article/KAGU199803009.htm [19] 颜元.颜元集[M].北京:中华书局, 1987:693 [20] 黄金裕.《周礼》六艺的内涵及其在教育上的作用[J].孔子研究, 2014(1):13-15 http://www.cqvip.com/QK/82135X/201401/48674560.html -

期刊类型引用(0)

其他类型引用(1)

下载:

下载: