Folk Wushu's Participation in Village Social Governance-An Anthropological Study on the Songjiang Array of Lutaoyang Village in Taiwan

-

摘要: 运用文献调研、参与式观察、访谈等方法,以我国台湾鹿陶洋民间武术宋江阵为案例,探讨民间武术组织参与村落社会治理的过程及效能。认为:以鹿陶洋宋江阵展演为核心的科仪仪式、身体展演过程及结束部分分别构建了不同的场域,参与者的自我思想意识和身体行为在不同的场域中被型塑,实现了从"他治"到"自治"的蜕变;在仪式过程中,强化了群体成员的组织性、纪律性意识及行为;民间武术组织参与村落社会治理表征为村落族群的"内治"与村落族群间的"外治"共生的治理格局,并通过村民自治和组织治理的方式得以实现。Abstract: Using the methods of literature review, participatory observation and interview, the study, based on the case study of Songjiang Array in Lutaoyang Village of Taiwan, tries to explore the folk Wushu's participation in village social governance.The results reveal that the rituals and physical performance process and ending part of Songjiang Array show in Lutaoyang Village construct various fields; the self-ideology and physical behavior of the participants are molded in different fields, thereby developed the transformation from "being ruled" to "autonomy".In the process of Songjiang Array rituals, the organization and discipline as well as the behavior of group members get enhanced.The folk Wushu's participation in village governance presents to be the "internal governance" within a village and "external governance" among villages, respectively, and it is practiced through the way of villagers' autonomy and organizational governance.

-

Keywords:

- folk Wushu /

- village /

- social governance /

- Wushu organization /

- Songjiang Array /

- China Taiwan

-

宋江阵是我国闽台地区的集体性民间武术,历经300余年的岁月洗涤,已成为闽台地区最具代表性的民间体育事项。在我国台湾地区,宋江阵更是家喻户晓、耳熟能详的一种传统武术文化和娱乐休闲活动。从民间的200多阵到学校的数十阵;从早期的参与庙会祭祀为主,到如今的庙会参与、观光休闲赛事和学校教育协同发展,皆说明宋江阵在我国台湾根植至深、至广。正因如此,两岸研究者周传志、张银行、谢军、吴腾达、黄文博、谢国兴、蔡敏忠、陈正之等分别对闽台地区宋江阵的源流、仪式、现状与对策、阵头比较等进行了研讨,取得了较为丰硕的基础性研究成果;但是,笔者在数次的实地考察中发现,宋江阵作为一种民间武术组织,在不同的社会时期,其一直作为传承主体的“媒介”工具而存续,服务于个体、群体的意愿,以至于最终实现服务社会发展的目标。因此,在对宋江阵这样一种村落武术组织的研究中,需要更加关注其与社会之间的互动关系。笔者在我国台湾屏东大学访学进修期间,分别于2016年8月12—14日、10月18—21日、11月20—24日、12月22—25日进入我国台南楠西区鹿陶洋江家古厝,采取参与式观察、无结构访谈、口述等形式对该村落宋江阵进行实地考察。重点围绕社会环境、村落发展、族规祖训、风俗禁忌、场地器械等方面进行调查;无结构访谈和口述对象主要选取村落管理负责人、鹿陶洋宋江阵工作室负责人、宋江阵文化整理者、宋江阵组织者、教练员、队员等。在4次实地调查中,共拍摄照片800余张,录制视频超过3 h,采集访谈录音近7 h,为本文的论证提供理论及资料基础。

1. 田野与个案:鹿陶洋与宋江阵

1.1 鹿陶洋概述

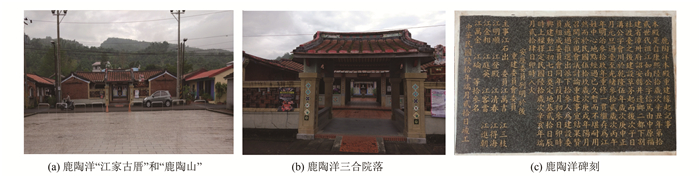

鹿陶洋是我国台湾台南楠西区的一个“古村落”,发展至今已有近300年的历史,该村的江家古厝是我国台湾江氏最为代表性的族群文化记忆(图 1(a)为鹿陶洋“江家古厝”和“鹿陶山”,图 1(b)为鹿陶洋三合院落,图 1(c)为鹿陶洋碑刻)。这里的江氏以南宋抗元名臣江万里为祖先,开基祖为江如南,于康熙六十年(公元1721年),自福建漳州诏安井边乡二都下割社来台定居于此,之后逐渐形成了今天的鹿陶洋江家古厝[1]。江家古厝的主体为四进三落的三合院。第一进为拜亭,即迎宾亭;第二进为公亭;第三进为神明厅,供奉观音佛祖、李府千岁、田府元帅宋江爷以及江氏祖先东峰大帝;第四进为祖祠堂。据该村江明和老师讲述,鹿陶洋之所以得此名,是因为以前村后的“鹿陶山”上时常有鹿逃到这片平洋觅食,故而“鹿逃洋”俗称为“鹿陶洋”。该村地处多山地带,不仅有野兽时常出没,而且也滋生了盗匪,特别是以前治安环境不良时。于是,在抵御匪患、保护家园的生存境遇中,宋江阵成为村落自卫的工具;另外,鹿陶洋江家古厝单一姓氏宗族群体的特质,以及与所谓的“英雄先祖”相互关联也为宋江阵的延承提供了根基性基础。

1.2 鹿陶洋宋江阵

1.2.1 宋江阵的仪式过程

鹿陶洋宋江阵是我国台湾地区保存“原生态”特质较为完整的阵头之一。正如鹿陶洋工作室的负责人江德松先生所说,我国台湾地区有3种形式的宋江阵:①西港、屏东地区祭祀用的宋江阵,较为戏剧性;②以观光为目的的宋江阵;③像鹿陶洋这种生活化的宋江阵。这种生活化的宋江阵凸显了“忠”和“义”的内涵,同时也保存了早期宋江阵的攻防特征,是对早期生活的一种象征与记忆。鹿陶洋宋江阵所含的这种文化特质,对于该村落族群体成员的身心教化,以及良好行为的型塑起到了积极的作用,同时围绕这一阵头所型构的村落武术组织,在村落社会秩序维护、社会矛盾协调等方面具有一定的媒介功用。

鹿陶洋宋江阵的仪式过程分为3个部分,即祭拜科仪、身体展演过程(约1 h)和结束部分。据宋江阵鼓手江进登口述,早期的科仪有曾文溪“请水”仪式,如今因田府元帅常住古厝中,这项科仪便省略了。鹿陶洋宋江阵的科仪较为繁杂,其中包括整个下午进行的祭祖仪式及宋江阵队员的祭拜仪式。笔者发现,宋江阵部分头领和族群长老参与了下午的整个祭祖仪式。他们参拜神明厅中的江氏祖先东峰大帝,感念先祖们的功德“流芳百世”,以此教化族群人员要恪守族规祖训,常怀感恩之心。

祖先崇拜的根基并不是奠定在神话与传奇的朦胧、梦幻的土壤中,而是雄峙在物质的、结实的与历史的大地下,在历史的长河中,没有其他东西比对生者的尊敬与对死者的虔诚更能使人民坚如磐石,并使这个国家源远流长[2-3]。在宋江阵开始展演之前,所有队员在宗族长老的指引下进入神明厅中,进行祭拜江氏祖先东峰大帝及田府元帅宋江爷,并由头旗手进行批旗展演,再由双斧进行开斧和丈二演练,全体成员集体参拜后,在头旗手率领下进入古厝前的展演广场。整个参拜过程井然有序,表达了对先祖的尊崇和对神灵的敬畏。这种仪式主要用以教化广大民众“饮水思源”,不忘历史,继往开来。

鹿陶洋宋江阵身体展演内容较为丰富,主要包括行阵、对练和单练几种形式(表 1)。宋江阵行阵以打圈为基础,打圈主要是圈出一个圆形空地,留作行阵、对练和单练使用,被圈出来的地方是一种“神圣”地带,在整个展演过程,不允许其他人或动物进入,否则会被视为不吉祥。目前,宋江阵的阵法主要以蜈蚣阵和八卦阵最为显著。鹿陶洋宋江阵在行阵过程中,最为特殊的是每次阵法演变都要进行批旗展演——又称“请旗”“请圈”或“满旗”。当打圈成圆,头旗到达9\:00位置,执头旗者跳入圈内面向12\:00方向,全体队员呼(咻),弯腰伏身前进(我国台湾地区称“鸭母步”,传说与“鸭母王”朱一贵有关),转头面向圈内,注视头旗。对练和单练在圈内进行(此时其他队员围成圈),对练按照一对一的形式依次进行,单练依照先兵器后拳术再丈二的顺序展演。在整个身体演练过程中,皆要遵循祖辈们所传承的阵头文化习俗、村落民风民俗、家族礼仪习俗等,体现了宋江阵对群体组织的集体性型塑以及个体身心修养等方面所形成的规训,而这些方面的影响所形成的个体和组织礼仪思想,对当下村落社会“礼治”如何推行有着一定的启迪。鹿陶洋宋江阵的结束部分是在江家古厝的公亭进行会餐,餐饭是由村落女性自愿帮忙筹备的,寓意出师平安圆满,同时也有团团圆圆之象征,体现了宗族内部的社会秩序、文化习性及文化自觉。

表 1 鹿陶洋宋江阵身体展演分类Table 1. Body show category of Lutaoyang Songjiang Array展演类别 展演内容 行阵展演 打圈、批旗、开四门、批旗、七星阵、批旗、八卦阵、批旗、水车阵、批旗、内外巡城、批旗、龙门阵、批旗、蜈蚣阵、黄蜂结巢续五花、批旗、石头阵、批旗、走七星、方阵拜旗 对练展演 耙对齐眉棍、藤牌对单刀、齐眉棍对齐眉棍、藤牌对挞刀、齐眉棍对齐眉棍、藤牌对钩镰、齐眉棍对双刀、藤牌对挞刀、双剑对雨伞、齐眉棍对太戟、藤牌对单刀、空拳对练 单练展演 开双斧、弄头旗、行家司(兵器单练:关刀、耙、铁尺、单刀、齐眉棍、雨伞、双剑、双刀、藤牌、钩镰、双锏、太戟)、行拳头(拳术单练:十八罗汉拳、鹤拳、蝶拳)、丈二收煞 1.2.2 宋江阵的社会记忆

我国台湾宋江阵源自福建地域,实为戚继光鸳鸯阵之乡土民间转型,并伴随军事移民及民间移民传入。宋江阵应是在郑成功收复台湾时传入我国台湾地区的,并在郑成功“寓兵于农”的开垦政策推行中得以发展传播。关于鹿陶洋宋江阵源起何时,并无确切的文献记载,目前可以找到的实物记载为“明治42年(公元1909年)9月鹿陶洋庄置”的一面宋江阵头旗和一把关刀,距今已有100多年的历史。据鹿陶洋宋江阵负责人江德松、理事长江明得、文献整理者江明和及队员江进登等人口述,鹿陶洋宋江阵自开基祖江如南建鹿陶洋庄时就已经初建端倪,距今已有近300年的发展史。笔者根据口述者所呈现的对村落影响较大的几个标志性社会事件为逻辑起点,对鹿陶洋宋江阵的社会记忆进行挖掘整理,具体如下。

康熙60年(公元1721年),江如南来台发展,最后选择鹿陶洋为定居地。在多年的生存发展过程中,鹿陶洋江氏不仅要与自然环境做斗争,还要时刻防患野兽、匪患的袭击,这造就了鹿陶洋江氏一族勇武的精神和习性,为宋江阵民间武术组织的发起或发展奠定了基础。在日据时期,日本政府为了便于管理,于明治42年(公元1909年)推行保甲制度,由地方人士自行组织团练,以保护乡里[4]。宋江阵被视为一种维护统治、稳定社会秩序的社会治理工具而存在。于是,由楠西庄鹿陶洋(光复后改为楠西乡鹿田村)保正江万全召募五方庄(由车、东西烟、下烟、鹿陶洋、大林)壮丁组成鹿陶洋宋江阵,由宋江爷乩童叶达先生起乩,教授训练[5]。其实这种借由乩童来创阵和传艺的说法更像是民间传说,体现了更多的建构成分。因为笔者在现场考察过程中发现,该村宋江阵中的蜈蚣阵、黄蜂结巢、八卦阵、七星阵等阵法与其他宋江阵极为相似,而且他们所习练的武术,在手、眼、身法、步等方面都显示出了福建南拳之印迹,笔者比较赞同鹿陶洋宋江阵总教练所说“应是有鹿陶洋庄就组成宋江阵[5]”,是先民移居我国台湾地区时自漳州所带来。当然,这种乡野传说被建构起来,有其背后的故事和历史心性,并与族群发展、族群认同、资源竞争等相互关联。

在日据中前期,日本政府利用郑成功在我国台湾地区的影响,以及其与宋江阵的关系,为方便其统治和同化我国台湾民众,不仅没有阻碍宋江阵的发展,甚至是持积极鼓励的态势。日本在我国台湾地区全力推行“皇民化政策”阶段,恐台胞乘其战时作乱,焚烧偶像,没收寺庙财产,放逐或改造宗教人士,无一而非迫害宗教之行为,可说无信仰之自由[6]。在这种艰难险阻的社会环境中,鹿陶洋宋江阵逐渐移化为一种“隐文化”,大部分兵器因被埋藏于神经中而腐蚀,仅一面头旗和关刀被暗中收藏。我国台湾地区戒严以后,蒋介石利用中华传统文化强化台湾同胞的中华民族认同感,在一定程度上倡导开展宋江阵活动。1963年,在江万金、江窗、江明顺等老宋江阵队员的号召下,鹿陶洋宋江阵重新活跃在世人面前。好景不长,在20世纪70年代,因庙会活动中的械斗,以及人口流动等问题,鹿陶洋宋江阵再次被束之高阁。到20世纪90年代,鹿田社区发展协会成立,在江水河理事长和赖佳宏总干事的相互协调助推下,台南文化局将鹿陶洋宋江阵列为软文化建设项目,并在1996年4月,由江幸雄负责、江庭英担任总教练,开始重新组建鹿陶洋宋江阵队伍,并在每月农历十六(腊月和正月除外)晚上集中在江家祖厝前广场上进行训练和排演。如今,鹿陶洋宋江阵不仅是一种武术阵头组织,更是一个族群发展历程的历史记忆载体;在该村鹿陶洋文化工作室的主导下,宋江阵武术组织担负起维护村落治安和促进族群文化发展与新农村文化建设的责任。

2. 民间武术参与村落社会治理

2.1 村落武术个体参与治理

2.1.1 宋江阵文化内涵对个体的型塑

鹿陶洋宋江阵是一种民间武术组织,以武术文化为存续之根本,倡导尚武精神实则为其安身立命之所在,但因武术在不同的社会境况下所体现的社会价值有所不同,也决定了宋江阵在不同社会背景下被赋予的历史使命也有所差异。宋江阵形构于抗倭斗争,是一种军事战争的工具,在郑成功收复台湾、雅克萨抗击沙俄、抗英斗争、抗日斗争等一系列的争战场域中,宋江阵被赋予了一种斗争工具和勇武精神的象征。这种凝聚在宋江阵中的象征内涵,是宋江阵存续的根基性因素,同时也是用以型塑宋江阵队员身心的重要依托。当然,作为民间武术个人,仅仅依赖于这些光环很难满足来塑造一个道德高尚且对社会有用的人。“未曾习武先习德”的武谚也凸显出作为一个武术人士最基本的要求。因为,武德是培养文质彬彬武术人的重要组成部分,是武术人在专业与社会生活行为中自控能力的检查,是对武术人以武德回报武林与社会的期待[7]。

这种凝聚在宋江阵武术阵头中所谓的“光环”和武德是通过一代代人的身体行为而不断传承下来的,这种代代相传的身体行为,已经形成了一种固定“模式”,或许可以假借布迪厄的惯习(habitus)进行解读。鹿陶洋宋江阵仪式中的身体行为“惯习”是在特定的条件下生成的,它内化于行动者的身体,反映社会行动者具有的持久的性情倾向,为潜在的行为提供行动图式[8]。这种身体行为是一种继承性的,是早期武术文化精髓的当下延续,在社会的更迭过程中,其又渗透了宗教仪式、宗族教化、节日礼仪等文化内涵,使鹿陶洋宋江阵中的身体行为逐渐被型塑为一种多元一体的复合型文化习性。

宋江阵是一种军事作战阵法,汇集了诸多光辉的历史记忆,正是这种象征文化的存在,使得不同的族群假借先祖们的历史事件,使宋江阵成为本族的一种文化象征或集体记忆,并通过宋江阵身体展演的过程中被形象地展示出来。为了使得这种象征文化具有本族的特性,他们往往又将族群的生命史与之相关联,并形成了族群文化与宋江阵文化的互通融合,并通过族群成员的身体行为展示出来,其目的主要是用以规训族群成员的身体行为和思想意识,并通过循环往复的身体展演来促生一种惯习。这种“惯习”并不是凭空产生的,是在历史的作用下,经过日积月累的漫长过程,在继承先辈传统的基础上,通过作用于思想,以身体行为进行展现的。在鹿陶洋宋江阵仪式中,个体被要求服从于先辈们所传承的礼仪习俗,在族规祖训的范畴中进行,依照地域乡土宗教的礼节和禁忌操演,无形中使得个体的思想和行为被规划到一定的空间中,达到运用宗族传承的礼仪和宗教文化规训自身思想与行为的目的。

在鹿陶洋宋江阵身体展演的场域中,宋江阵队员必须服从于祖辈们遗传的展演仪式要求和禁忌。如:每个队员都有自己固定的阵头角色,每个角色又承担着不同的任务与责任;头旗的角色是权威和领导的象征,队员们要服从头旗的带领,持双斧者要起到保护头旗的义务。整套身体展演过程包括排阵、对练、单练3个板块,且需依照固定的顺序进行。在演练中,每个队员都有自己固定的位置,行阵过程中要依次进行,保持良好的秩序;对练也有固定的对手,而且要求展示出生活化的宋江阵特色,即技击特征,使宋江阵本体战斗工具的特性及其所形成的历史记忆得以直观呈现。正如法国诠释学者保罗·理柯所说,似乎我们在创造历史,我们沉浸在这样的历史中,而我们也是这样的历史人[9]。在此过程中,个人的勇敢、坚强、服从等品质被规训,逐渐型塑了自我惯习。

鹿陶洋宋江阵的鼓手江进登,从小学就开始参与宋江阵组织,如今在几十公里外工作,每个月仍坚持回来参与活动。据其回忆,在20世纪,村落族群成员对于参与宋江阵武术展演具有极大的兴趣。当时选拔宋江阵队员时,是通过村委会的“大喇叭”通知的,人们总以被选中参与而感到自豪,表征出自我在族群中的社会地位,其实也代表了家庭在族群中的重要程度,其中或许已经展示出这种武术运动对自我型塑的重要性。虽然,现在这种参与而满足自我需求的意识已有所消减,但今天这些参与者依旧将参与这种族群文化视为一种特殊的族群使命,更是对族群先辈们的一种尊崇。当然,这种活动还是自我展示的平台,其中也包含了健身、休闲、沟通等社会功能。因此,即便今天没有早期的那种村落“大喇叭”告知,每个月仍有50多人参与其中,而且他们多来自外地。可见,在鹿陶洋宋江阵仪式文化传承过程中,他们已经自然或自觉地形成了一种习性,并转化为一种文化自觉意识。

2.1.2 宋江阵个体的参与治理

鹿陶洋宋江阵各个程序都包含不同的身体动作,这些身体动作就是参与者在仪式上的行为和行动模式,让他们重温过去,感受传统记忆,以自己所表现的统一性和一致性,实现对个体行为的约束与规范,形成普遍的社会秩序[10]。正如傅柯所说,身体不是根据自身主动力量而展开的,是受历史与社会的铭刻,“身体与社会控制是一体的,身体只是社会支配的‘体’现”[11]。在宋江阵的身体运动场域中,越是不厌其烦地刻画在身体上琐碎到不能再琐碎的姿势细节,越能显现现代启蒙的灵魂改造更是时刻不离于身体的规训[12]。这种以“礼”“德”建构起来的规训,最终在形成效益的过程中,无外乎都要通过作为主体的人来融汇贯通与实施。因为,不管在哪种社会环境中,对社会的治理始终是围绕着对人的治理而推行的,人治成为社会治理的重要方式之一,不管是法治还是礼治,皆通过人的身体行为和精神型塑的协调统一完成。在伦理道德的践行中,人们被引导与规范化,充分体现了理性的普遍原则——用理智生命的自治替代激情的奴役,身体成为自治的对象,而体现集体性的宋江阵是对个体身体和精神的双重型塑,最终过渡到“村民自治”[13]。

这种身体行为和思想意识行为的形成需要借助一定的媒介,并在特殊的场域中逐渐被型塑。宋江阵作为身体属性和技艺的仪式,它们皆以不同的方式需要认知记忆,不断提醒参与者注意一系列规矩,确保行为“得体”[14]。如何得体呢?反映在参与者的言行举止上。如在访谈中,几位组织者和一些参与者皆强调,鹿陶洋宋江阵仪式中的祭祀科仪,是按照祖辈们一贯的习俗保存下来的,是一种对族人思想和行为的教化或规训方式。在每次开始训练或演出之前,全体宋江阵队员都要在江家古厝举行隆重的祭拜仪式。整个祭拜仪式是在江氏族群中族老们的精心安排下进行的,所有队员在头旗手的引领下,由江家古厝的正门进入,穿过拜亭和公亭进入神明厅,对供奉的保护神及开基祖进行科仪祭拜。

在此过程中,参与者的身上被寄予了一定的期望,他们的表现应当与某些习俗规范、道德标准相一致,而这些正是在这类职位体系中对社会职位担任者的要求[15]。正因如此,宋江阵队员们皆无窃窃私语之行为,庄严肃穆是最主要的特征,体现了鹿陶洋江氏族群对祖辈文化及其所建立的宗族秩序的一种坚持与恪守。这种以仪式文化来型塑个体而形成的身体行为惯习,不仅能够在仪式中产生影响,也会在仪式场域之外,通过族群成员自身发挥作用。因为,村落社会秩序的维持,以及相关村落之间的协调发展,往往与人的言行、思想有很大关联,一种良好的“惯习”,显然能够对村落族群社会治理形成影响,其间可发挥礼治亦或人治对村落社会的参与式治理。正如鹿陶洋发展协会理事长江明得所说,本村宋江阵参与者在日常生活中都会严格要求自己,斗殴、赌博等不良社会习俗,以及参与社会不良活动等,极少发生在这些群体之中,而且在村落社会管理、社会经济发展、村落文化建设等方面,他们也是较为积极的参与者。其实,这种由身体行为而型塑的个人修养,以及所产生的“自治”也是社会秩序维持与参与村落社会治理的重要基础之一。

2.2 村落武术组织参与治理

2.2.1 宋江阵所型构的村落组织

鹿陶洋宋江阵是由村落全体武术习练者共同构建的一个武术团体或组织,这个组织以服务于宋江阵展演仪式的操演及文化传承而存在。以宋江阵仪式为核心所形成的武术组织,其成员的身份也有多重属性,他们有身兼职务的村落领导者,有学校的教师,有各种协会的组织者以及广大普通民众。他们之间共同建构了一个交叉融合的关系网络,这种网络是一种客观关系空间,是在有意或无意中生成的,这种关系网络是以宋江阵为纽带,而最终又服务于宋江阵的整个仪式文化。

在鹿陶洋宋江阵仪式中,祭拜仪式是宋江阵组织与本族先祖沟通的一种仪式,通过这种仪式,已故的先辈们能够“感知”族人后裔对他们所传承族群文化的保护,以及对他们所遗存祖训的恪守,或者对他们关于宗族礼仪的遵循和重构,以诠释已故先辈们的“圣德流芳”,从而拉近已故亲属与当世人的关系,并构建了一种生者与逝者的特殊关系。在祭祀中,鹿陶洋族人根据宋江阵的文化传统,还要同时祭拜宋江阵的保护神“田府元帅”,祈求保护出阵平安。在乡土宗教的祭祀仪式中,宋江阵组织及成员通过神像前面的演练和进贡来表达所谓的“神恩浩荡”,从而与神灵建立一种互动关系。其实,在这种祭祀仪式中,宋江阵组织与宗族已故先辈之间、与宗教神灵之间,已在约定俗成的仪式礼仪中建构了一种相互交叉的空间关系。

在宋江阵展演现场,宋江阵队员们会在头旗手的带领下走场(也称打圈、圆场等),其目的是建构一个适宜于展演的场地,而这种场地被视为是神圣的;特别是在身体展演过程中,即使是一个动物的闯入也会被视为“不吉利”。以此而形成的特殊展演场地,更多的存在于宋江阵队员的思想意识中,可视为布迪厄场域中的“想象的场域”,它是有形的,同时又是无形的,这种场域的界限有时候又是模糊和变化的,场域的有效边界倾向于与村落群的边界重合[16]。在这个由宋江阵组织所建构的场域中,队员们通过身体模仿运动来重拾或重新诠释族群的历史记忆,使宋江阵的历史记忆以及族群的历史记忆交织在一起,与现今的鹿陶洋宋江阵展演者形成一种复杂的关系,这种关系也是在历史的作用下被催生的,是历史的延续,同时又是当代人的情感认知。

在祭祀仪式中,宋江阵组织与已故的先辈、宗教神灵之间,在经年日久的操演中,形成了一种“自下而上”“自上而下”的空间关系结构;而在宋江阵的现实展演中,传承于宋江阵组织中神圣的思想,他们所共同崇拜的历史“英雄”,以及与此相关的历史记忆,通过身体展演的形式被释义,其中同样形成了一种多元的超越时空的关系结构。从祭祀仪式到身体展演,通过宋江阵组织的操弄,建构了多重复杂的关系网络,而这种结构网络又服务于整个宋江阵仪式之中。这种处于不同位置之间存在的客观关系所编织的“网络”,构建了布迪厄所说的“场域”。

在实地考察过程中,鹿陶洋宋江阵工作室文献研究者江明和认为,早期鹿陶洋宋江阵仪式规模较大,曾经参与展演的人数有108人,代表水泊梁山108好汉,后因这个数字不吉利,出阵时总是会有一人受伤,故而实际出阵人数为107人。因当时的演练强度较大,而且时间长达3 h左右,这些头旗、双斧、关刀、锣鼓展演者都需要替换队员,因此,参与人数约为150人。村落女性负责后勤服务工作,几乎实现了全村总动员。其实当时的宋江阵组织以及仪式活动所形构的场域,甚至可能代表整了个村落的族群范畴,在某种程度上体现了与村落边界的模糊性交融。即使到了今天,在村落人口外出流动很大的情况下,仍然能够在每个月农历十六的晚上(腊月和正月除外),形成约50多人的仪式规模。可以想象,以宋江阵所建构的武术文化组织在族群中的影响有多大,或许在这种重要性背后又隐藏着族群对宋江阵文化所内化的更高层次的想象、认知与建构。

2.2.2 宋江阵组织参与村落的社会治理

在乡土社会中,诸如宋江阵之类的集体性民间体育,主要通过仪式展演所形成的场域和个体身心惯习,通过参与者所体现的互爱互敬、和谐善良、诚信平等等道德标准与社会主义爱国、友善、诚信等核心价值观有相似之处,形成对区域社会的参与治理。虽然,在日据中前期和我国台湾光复后的一段时间内,宋江阵成为上层阶级治理社会的一种工具,存在明显的为政治服务宗旨,而如今的鹿陶洋宋江阵更多的是在潜移默化的情境中参与到地域社会的建设服务之中。在鹿陶洋宋江阵的发展过程中,有形或无形、自觉或不自觉地形成了一个村落社会组织,正是这种组织的存在,维系了宋江阵集体性文化的演进,而与宋江阵相伴发展起来的组织,其领导者大多是由德高望重的尊辈组成,他们将社会经验、相扶相助、伦理道德思想带到组织活动中来,增强社会资源的动员能力和乡村社会的合作意识,从而提升民间组织的运作效能[10]。这种乡村领袖权威并非是一种“自上而下”的法理权威,而往往是通过“伦理的奢侈[17]”所形成的道德权威,以传承和运用中国传统社会秩序维持的一种最基本的方式——礼治。这种乡土社会的“长老统治”或“贤人政治”是这个组织中具有较高能量资本的人[18]。以此为基础实现的礼治秩序,不仅体现在宋江阵这种乡土社会武术组织的场域中,还作用于鹿陶洋江氏族群中,或者通过宋江阵仪式场域对村落群体形成影响。

鹿陶洋江氏族群是由漳州移民而建构的,具有中国最普遍的村落构建格局和宗族延续方式,传承了中国乡土社会一贯的习俗、民风和“村规”。这种乡土社会是一个“熟人社会”,“礼”作为公认的行为规范并经过世代教化,成为村庄全体成员主动服膺的传统习惯,维系着整个乡土社会的秩序,回应人们对公正的诉求[19]。中国向来有“礼”“俗”结合的礼治社会传统,以此引导国家政治理路,规范民众生活。中国民俗文化有着绵延千载的历史,在含纳民众道德观念、价值理念与文化逻辑的同时,还经常以“在野之礼”的角色努力对国家政治有所助益[20]。这种乡土社会礼治的现象,在今天的鹿陶洋江氏族群中依旧十分盛行,体现了“长老统治”或“贤人政治”的传统村落管理格局,而且在转型期的中国乡村社会,像鹿陶洋这种礼治秩序仍有其存在的现实合理性和发挥作用的空间[19],但这种礼治的型塑或实现,主要是通过一定的载体形式达成的,宋江阵仪式以及由此而构建的场域便是这种礼治得以推行并产生社会效能的媒体中介。

我们对于现在的体验,大多取决于对过去的了解;我们有关过去的形象,通常服务于现存社会秩序的合法化。有关过去的形象和有关过去的回忆知识,是在(或多或少是仪式的)操演中传送和保持的[14]。在这种以宋江阵仪式场域为核心的领域中,“长老”和“贤人”通过祖辈们的礼俗文化与宋江阵自身的象征文化,掌握仪式的运行,从而强化族群的宗族认同心性,并以此来调节族群成员之间的心态和思维,使他们共同遵守先辈遗留的祖训,以此教化族人,或调解族人们之间的矛盾,能够较好地形成一种村落“内治”模式。在实地调查中,宋江阵负责人江德松、理事长江明得、文献整理者江明和等人讲述,自宋江阵组织恢复运行以来,村落社会秩序逐渐得以完善,各项工作有条不紊地进行,在生活和工作中产生的一些矛盾,宋江阵组织机构也能够协助村落管理机构,尽到协调的职责。因宋江阵组织是村落族群的象征,该组织在协调村落事宜过程中,更能起到礼仪教化之功用,在传统村落治理中往往比固定的法理更加实用。另外,这里所谓的“长老”“贤人”,很多都承担着村落社会的管理工作,被国家赋予了一定的管理权力,在某种程度上是国家意识和法律在民间的维护者和“代言人”,而他们又是村落礼俗的掌握者与推行者。他们时常会在诸如宋江阵这样的仪式场域中,潜移默化地将国家治理规则与民间“礼治”习俗相互融合,实施对地域社会的治理,因此,宋江阵所形构的场域便在这种有形或无形的情况下参与到村落社会治理之中。

鹿陶洋宋江阵组织成员多由本族民众构成,但为了纪念毗邻5个村落一起抗击盗匪的历史,附近几个村落也会有相关民众参与其中,这种仪式不仅使得主持仪式的村落声望提高,并且与毗邻村落保持、强化或重新建立了友好的关系[21]。通过祖辈们所遗留的共同记忆的展演,将附近的相关村落召集在一起,建构一个共享的宋江阵仪式场域,强化了村落族群之间的相互关联,从而形成了村落的“外治”场域。正如江明和所说:在宋江阵操演过程中,附近几个村落的民众没有有任何隔阂,协调一致地完成整个仪式;在仪式之外,各村以祖辈的这种文化形成了相互交流,强化了这种共同战斗的历史记忆。以宋江阵作为工具媒介,使村落的“内治”和“外治”得以实现,并且在某种情境中,形成了由“内”及“外”,或由“外”及“内”的转移,亦或“内”“外”共生的村落治理格局。

2.3 个体与组织型构的治理体系

鹿陶洋宋江阵仪式之所以被人们认为有意义,是因为它不同于其他非仪式性行动以及整个社群的生活,它能够把价值和意义赋予那些操演者的全部生活[22]。这种仪式是一种由传统文化来建构的象征性交流[23],是由社会来规范化的、重复的象征行为,并常常在自身也带有特殊象征意义的特定的地点和时间被上演[24]。在这种场域中,对行动者产生影响的外在决定因素,从来也不直接作用在他们身上,而是只有先通过场域的特有形式和力量的特定中介环节,预先经历了一次重新形塑的过程,之后才能对他们产生影响[25]。因为鹿陶洋宋江阵所建构的场域与所型塑的身体行为惯习,以及所形成的社会影响存在一定的关联。惯习具有一定的稳定性,又具有可置换性,它源于社会制度,又寄生在身体之中;而场域是客观关系的系统,是社会制度的产物,但又体现在事物中,或体现在具有类似于物理对象的现实性机制中。当然,社会科学的对象就是惯习和场域之间的这种关系所产生的一切,即社会实践或社会表象,或者在被感知、被评价的那些现实形式中展现自身的场域[25]。由此可见,场域形塑着惯习,惯习成为了某个场域固有的必然属性体现在身体上的产物。惯习有助于把场域建构成一个充满意义的世界,一个被赋予了感觉和价值,值得你去投入、去尽力的世界。在惯习和场域的关系中,历史遭遇了它自己。这正像海德格尔和梅洛-庞蒂所说的,在行动者和社会世界之间,形成了一种真正本体论意义上的契合[25]。这种相互的融合,使得宋江阵仪式场域以及身体行为、思想意识惯习编织了一种共生体的网络结构。

宋江阵仪式场域和个体惯习所建构的共生体,是一种形似于整体与个体的关系,惯习被形构于这种特定的仪式场域中,而这种仪式场域所形成的能量,源自于不同惯习所编织成的结构网络,在这种特定的结构中形成一种共生效应。这种共生效应是同处一个共生界面中所有共生单元通力合作的结果,它们共同存在于这种族群仪式的共生界面之中,形成了一种互惠共生模式[26]。当宋江阵仪式场域与其所型塑的个人惯习形成一个共生体时,其所产生的共生效应不仅只对这种场域形成影响,还会对整个村落场域,乃至毗邻村落共同构建的地域村落“联盟体”产生效应,因为鹿陶洋宋江阵是这5个村落共同体的集体性历史记忆。在布迪厄看来,在这种场域中所型塑的惯习,一旦适应了我们所涉入的场域,这种内聚力就将引导我们驾轻就熟地应付这个世界[25]。

惯习是过去存在的存在,它使得存在于未来的存在中[27]。于是,过去不再只是已逝的记忆,而是身体在特定社会场域中的经验(interest)。过去是身体的熟练感与临场感,鹿陶洋宋江阵是过去身体习惯的延续,并逐渐在各种仪式场域之中得以呈现。这种由历史所形成的社会一般成员所共有的整套信仰与情感,是社会延续的重要原因[28],社会的延续又是社会治理的一种结果。民间武术组织宋江阵所建构的场域,以及所型塑的身体行为惯习,也将成为村落社会参与治理的潜在资本。参与村落社会治理在宋江阵民间武术组织所形构的场域中进行,并通过参与者所养成的身体行为惯习作用于场域之外。从场域到惯习,已成为鹿陶洋宋江阵参与社会治理的一种转移态势,然而,要使这种效应保持持久性,作为一种身体行为惯习,要定期回归到形塑它的场域中进行能量补给。因此,只有在像鹿陶洋宋江阵仪式这种具有象征性的场域中,身体行为和思想意识才能被更好地规训,促使型塑自我和服务社会成为可能。这正是鹿陶洋宋江阵仪式带给我们的反思。

3. 结束语

宋江阵源自明朝抗倭斗争,在历经一系列征战场域的锤炼后,已经形成独特的文化特质,饱含了价值斐然的象征文化内涵;也正因宋江阵所经历的诸多历史场景以及所形成的历史记忆,使其在延承过程中始终保持着强劲的生命力,并服务于社会的发展。即使到了今天,闽台宋江阵作为一种集体性武术运动,依旧在乡土社会中展示着自身的文化魅力,释放着特殊的价值能量,并直接或间接地参与到地域社会的治理之中。在鹿陶洋宋江阵的考察中发现,民间武术参与村落社会治理主要表现在村落族群内的“内治”和毗邻村落之间的协调发展的“外治”,以及“内治”与“外治”的对立统一。这种参与村落社会治理的形成,归因于鹿陶洋宋江阵所形构的“场域”,以及在这种场域中型塑的族群成员身体行为和思想认知的“惯习”,通过宋江阵仪式展演的“场域”与所衍化的“惯习”,以及它们之间的通力合作,使得这种参与村落社会治理得以实现。通过民间武术参与村落社会治理的探讨可知,在不同的社会情境中,民间武术的社会价值表达是多元化和与时俱进的。

-

表 1 鹿陶洋宋江阵身体展演分类

Table 1 Body show category of Lutaoyang Songjiang Array

展演类别 展演内容 行阵展演 打圈、批旗、开四门、批旗、七星阵、批旗、八卦阵、批旗、水车阵、批旗、内外巡城、批旗、龙门阵、批旗、蜈蚣阵、黄蜂结巢续五花、批旗、石头阵、批旗、走七星、方阵拜旗 对练展演 耙对齐眉棍、藤牌对单刀、齐眉棍对齐眉棍、藤牌对挞刀、齐眉棍对齐眉棍、藤牌对钩镰、齐眉棍对双刀、藤牌对挞刀、双剑对雨伞、齐眉棍对太戟、藤牌对单刀、空拳对练 单练展演 开双斧、弄头旗、行家司(兵器单练:关刀、耙、铁尺、单刀、齐眉棍、雨伞、双剑、双刀、藤牌、钩镰、双锏、太戟)、行拳头(拳术单练:十八罗汉拳、鹤拳、蝶拳)、丈二收煞 -

[1] 杨彦杰. 移垦历史与宗族文化的建构: 以鹿陶洋江家为例[C]//第一届南瀛学国际学术研讨会, 2005: 2 [2] 腓力普.厦门方志[M].2版.上海:中华基督教卫理公会, 1912:65 [3] 滕尼斯. 共同体与社会: 纯粹社会学的基本概念[M]. 林荣远, 译. 北京: 商务印书馆, 1999: 70 [4] 张庆雄. 台南鹿陶洋宋江阵之研究[D]. 台南: 台南大学, 2006: 66-67 [5] 江明和. 鹿陶洋与宋江阵[Z]. 台南: 文建会中辨室, 1999: 35 [6] 台湾省文献委员会.台湾省通志:卷二:人民志:宗教篇[M].台北:众文图书公司, 1971:12 [7] 戴国斌.中国武术教育"格拳致知"的文化遗产[J].体育学刊, 2017, 24(3):20 http://www.cqvip.com/QK/88500X/200803/1000191846.html [8] 杨可.适应与不适:布迪厄实践理论中的"惯习"概念与社会条件的关系[J].华中科技大学学报:社会科学版, 2011, 25(5):78-79 http://edu.wanfangdata.com.cn/Periodical/Detail/hzkjdxxb-shkxb201105013 [9] RICOEUR P."The Narrative Function", in hermeneutics and the human science:Essays on language, action and interpretation[M].Cambridge:Cambridge University Press, 1981:274

[10] 韦晓康, 蒋萍.民俗体育文化在社会治理中的作用研究[J].中国体育科技, 2016, 52(4):34-36 http://www.cqvip.com/qk/82152X/200811/29040072.html [11] 杨儒宾.中国古代思想中的气论与身体观:两种"体"现[M].台北:巨流图书出版社, 1993:216 [12] FOUCAUIT M.Discipline & punish:The birth of the prison[M].SHERIDAN A, trans. New York:Random House, 1979:139

[13] 寥上兰, 吴玉华.身体与精神双重构建下的民俗体育村落治理:以江西宁都"中村傩戏"为例[J].武汉体育学院学报, 2017, 51(2):64-65 [14] 康纳顿. 社会如何记忆[M]. 纳日碧力戈, 译. 上海: 上海人民出版社, 2000: 107-108 [15] 特纳. 仪式过程: 结构与反结构[M]. 黄剑波, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2006: 95 [16] 特纳. 象征之林: 恩登布人仪式散论[M]. 赵玉燕, 译. 北京: 商务印书馆, 2006: 269 [17] 王伯琦.近代法律思潮与中国固有文化[M].北京:清华大学出版社, 2005:16-17 [18] 郑国华.模型、保障和困境:民间体育组织治理[J].武汉体育学院学报, 2016, 50(2):16 http://edu.wanfangdata.com.cn/Periodical/Detail/whtyxyxb201602003 [19] 王露璐.伦理视角下中国乡村社会变迁中的"礼"与"法"[J].中国社会科学, 2015(7):96-97, 102 http://paper.usc.cuhk.edu.hk/Details.aspx?id=10031 [20] 张闪士.民间武术的"礼治"传统及神圣运作:冀南广宗乡村地区梅花拳文场考察[J].民俗研究, 2015(6):46-47 [21] 莫里斯. 宗教人类学[M]. 周国黎, 译. 北京: 今日中国出版社, 1992: 335 [22] GEERTZ C.Religion as a cultural system[J].The Religious Situation, 1968(6):39-87 http://cn.bing.com/academic/profile?id=8f6757f2e267d02a01abf19da8244ddb&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

[23] TAMBIAH S J.A performative approach to ritual[J].Proceedings of the British Academy, 1981(5):119 http://cn.bing.com/academic/profile?id=6c9940b57c8c8d0e56944e03f2dad93d&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

[24] KERTZER D I.Ritual, politics, and power[M].London:Yale University Press, 1988:9

[25] 布迪厄, 华康德. 实践与反思: 反思社会学导引[M]. 李猛, 李康, 译. 北京: 中央编译出版社, 1998: 144, 171-173 [26] 吴莲花, 郭学松.走向共生:乡土仪式体育的生存性智慧:福建乌坑村"打黑狮"运动的人类学考察[J].山东体育学院学报, 2017, 33(3):77-79 [27] BOURDIEU P.Pascalian meditations[M].RICHARD N, Trans.Cambridge:Polity Press, 2000:210

[28] DURKHEIM E.The division of labor in society[M].New York:Free Press, 1964:79-80

下载:

下载: