An Social Ecological Perspective of Analyzing Factors Influencing Chinese Adolescents' In-school Physical Activity Levels

-

摘要:目的 从个体、人际和组织等层面探讨青少年校内身体活动行为促进的社会生态因素,通过结构方程模型进一步探讨各层次因素的影响路径及交互关系。方法 以我国7个市共6个年级的2 942名在校学生为对象,采用校内中大强度身体活动量、自我效能、活动愉悦、身体活动益处/障碍、家庭支持/同伴支持及学校环境6个分量表进行测试。结果 学校环境、同伴支持及自我效能对青少年校内中大强度身体活动量有显著影响;活动愉悦、活动障碍、活动益处及家庭支持无直接影响,但均通过自我效能变量产生间接影响。结论 不同层次社会生态因素间通过相互作用,对青少年校内身体活动行为产生直接或间接的影响;利用社会生态系统中多层面、多系统共同干预是促进青少年校内身体活动行为的有效途径。Abstract: Using structural equation modeling (SEM), the current study aims to explore factors influencing Chinese adolescents' in-school physical activity (PA) levels from social ecological perspective.The relationship among various factors originating from sections of individual, interpersonal, and organization will be examined.Methods The participants include 2 942 students from six different grades who are attending schools located in 7 different geographic areas of mainland China.Validated instruments are used to measure participants' in-school moderate to vigorous physical activity (MVPA), self-efficacy, PA enjoyment, PA benefits/barriers, family/peer PA support, and school environment.Results It reveals that school environment, peer support, and self-efficacy directly influenced students' in-school MVPA.Findings also show that PA enjoyment, PA benefits/barriers, and family PA support only indirectly influenced in-school MVPA through the inside section or the self-efficacy factor from the same section.Conclusion Social ecological factors from different sections directly or indirectly influence adolescents' in-school PA.The multi-section and multi-system intervention within the social ecological system is an effective way to improve adolescents' in-school PA levels.

-

Keywords:

- adolescents /

- in-school /

- PA levels /

- social ecological model /

- structural equation model

-

身体活动不足已被公认为是全球第4大死亡风险因素[1]。由身体活动不足所引发的肥胖症、心血管病等各种健康相关疾病日益成为影响青少年成长的重大问题。近年来, 我国学生的肥胖人数一直呈上升趋势[2-3]。增加身体活动量是降低青少年肥胖率、增强心血管功能、提高体能及改善体质健康的重要方式之一[4]。然而, 我国近几十年来的青少年身体活动量情况不容乐观[5]。为此, 国家高度重视, 并采取了一系列的政策干预措施。这些政策的内容主要是强调以校内体育为抓手促进青少年身心健康发展。在我国现行的教育体制下, 学校仍是青少年进行身体活动的主要场所。抓好青少年校内体育, 对确保“学生每天锻炼1 h”极为重要。

目前, 我国有关青少年身体活动促进的研究多以自我效能理论、阶段变化理论等基于个体内部水平干预的行为改变理论为依据, 这使得干预效率较低, 且缺乏长期效益。社会生态学观点认为, 人的行为是由多方面因素影响形成的, 包括人的内在因素(如心理)、人与人之间的因素(如社会、文化)、组织因素、物理环境因素及政策因素等[6]。近年来, 西方国家的研究者也试图了解社会生态因素对青少年身体活动行为的影响。研究表明, 个体心理因素、社会支持、学校和社区环境对青少年身体活动量有着正面影响[7-8]。这些发现为政策的制定以及干预方案的设计奠定了理论基础。然而, 尽管西方国家对社会生态学因素和身体活动的关系研究已经开展了10多年, 但是在我国背景下有数据支撑的相关研究还比较有限。考虑到由于经济增长和城市化等因素所带来的肥胖和久坐等健康问题, 当前急需在我国背景下开展多重因素对青少年身体活动行为影响的实证研究。这些实证研究能为决策者们对政策以及干预方案的制定起到“有的放矢”的作用。

社会生态系统理论是把人类成长和生存于其中的社会环境(如家庭、团体、机构组织、社区等)看作是一种社会性的生态系统, 它注重的是生态环境, 即人的生存系统对于分析人类行为的重要性, 并强调人与环境各系统中不同因素之间的相互影响、相互作用及其对人类行为的重大影响[9]。Mcleroy等[10]基于社会生态系统理论提出的健康行为模型比较详细地揭示多个层面的不同生态因素对个体健康行为的影响。该模型共分为与个体远近关系不同的5个层次, 包括个体层、人际层、组织层、社区层及政策层。该模型主要强调了个体因素、社会因素、环境因素及政策因素的共同作用, 即多个层面的社会生态因素对于个体行为本身的影响[11]。身体活动行为属于健康行为的具体表现形式之一[12], 利用该模型探讨影响青少年身体活动行为的社会生态因素能为制定更为合理、全面的干预措施提供较为全面的整体框架结构。

近年来, 我国一些学者也尝试将社会生态学理论运用到对我国青少年身体活动行为促进的实证研究中[13-14], 但这些研究样本比较单一, 且忽略了社会生态学中强调的层次和因素之间相互作用的影响方式, 未对各个层次和因素之间的交互关系进行验证和分析, 从而无法确定各个因子的影响路径。

结构方程模型分析法是适用于多个变量对因变量影响的一种研究方法。运用结构方程模型分析更能准确计算各个潜在变量和因变量之间的关系[15-16]。该方法能够更加准确地了解影响青少年身体活动的多重因素及其影响的路径关系。在对个体行为的研究中, 通过结构方程模型分析能探索影响因素之间的交互关系, 即各因素之间的因果联系。这种影响既可能是直接的, 也可能是间接的。这种直接与间接效果的研究能够了解各自变量通过何种途径或媒介对因变量产生影响。因此, 本文拟基于社会生态学视角, 以健康行为理论模型为框架, 从个体层、人际层及组织层3个不同维度探讨影响青少年校内身体活动行为的社会生态因素, 并通过结构方程模型分析, 进一步探讨各层次因素的影响路径, 分析模型中各层次和因素之间的交互关系, 从而为有效干预青少年身体活动行为提供理论依据与实践参考。

1. 研究对象与方法

1.1 调查对象及样本抽样

采用分层整群抽样法, 抽取一线城市上海、广州, 二线城市西安、乌鲁木齐, 三线及以下城市榆林、黑河及滁州, 7个市的小学5、6年级, 初中1、2年级及高中1、2年级共6个年级在校学生, 年龄为(14.2±2.1)岁, 作为调查对象。共发放问卷4 080份, 回收3 912份。由于本文采用的结构方程模型分析法要求所有样本数据必须完整, 因此某一样本中的任何一个变量出现缺失值(漏项填写), 均被视为无效样本。剔除无效问卷后最终回收有效问卷2 942份, 有效回收率75.2%(表 1)。

表 1 调查对象分布情况(n=2 942)Table 1. Distribution of respondents分类 分层 人数 占比/% 性别 男 1 450 49.3 女 1 492 50.7 年级 小学5、6年级 614 20.8 初中1、2年级 1 293 44.0 高中1、2年级 1 035 35.2 城市 一线城市 753 25.6 二线城市 798 27.1 三线及以下城市 1 391 47.3 1.2 量表的选取与设计

本文主要探讨社会生态因素对青少年校内身体活动的影响, 考虑到社区层的环境因素一般不会影响校内活动行为, 而政策层面的因素比较宏观, 目前也缺乏相适应的量表进行测试, 因此主要从代表个体层的心理因素、代表人际层的社会支持及代表组织层的学校因素3个层面选取自变量量表, 共包括5个分量表:①自我效能(self-efficacy)量表, 采用克服身体活动障碍的缩略版自我效能问卷, 共包含8个问题测试单一因子[17]; ②活动益处/活动障碍感知(PA benefits/PA barriers)量表, 分为2部分, 活动益处10个问题, 活动障碍9个问题, 共包含19个问题测试2个单一因子[18]; ③活动愉悦感(enjoyment)量表, 采用缩略版活动愉悦问卷, 共包含7个问题来测量单一因子[19]; ④家庭支持/同伴支持(parent support/peer support)量表, 分为2部分, 家人言语及行为支持5个问题, 同伴言语及行为支持5个问题, 共包含10个问题测试2个单一因子[20]; ⑤学校环境(school environment)量表, 包括19个问题, 包含了学校条件设施、课堂教育、教师支持等问题[21]。以上各量表题项的回答和记分采用Likert 5级评分方式测试调查对象对各个题目的同意程度。

校内身体活动行为作为因变量, 主要采用运用广泛且信度和效度较高的简版国际身体活动量问卷[22](International Physical Activity Questionnaire-short form, IPAQ-S)获取被试最近1周的校内中大强度身体活动总量。测试时要求被试回忆并记录最近1周(周一至周五)在校期间所从事的中等强度及大强度活动的天数和每天活动的具体时长。1周校内中大强度身体活动量为中等强度和大强度活动的总和。

1.3 数理统计与分析

数据的分析运用AMOS 22.0软件完成。对各个量表进行验证性因子分析, 以此测试结构模型的配适度, 并检验各个假设的路径系数。具体采用Anderson和Gerbing建议的两步骤方式进行分析。第1步将每一个潜在变量独立进行验证性因素分析, 验证将从2个方面进行:①所有因子载合量小于0.5的将会被删除, 以此提高模型适配度; ②所有残差不能相关, 残差有问题的因子将被删除, 以此提高模型的配适度, 使之获得强大并独立的因子[23]。基于以上2点所保留的因子将最终带入结构方程模型进行分析。第2步采用Maximum Likelihood(ML)方法对整个模型进行分析。该方法要求模型资料必须符合多元常态, 因此如果整个模型中的所有数据不符合多元常态时(multivariate Kurtosis CR>5), 将运用Bollen和Stine提出的Bollen-Stine Bootstrap (n=2 000)修正法重新计算所有配适度指标[24]。

2. 结果与分析

采用验证性因子分析, 分别对个体层和人际层中的各个变量进行单因素分析, 其中包括自我效能5个题项、活动愉悦4个题项、活动障碍3个题项、活动益处4个题项、家庭支持4个题项、同伴支持4个题项。采用验证性因子分析对组织层的学校环境进行多因素分析, 结果显示组织层包含3个因子, 分别为设施条件3个题项、班主任支持3个题项、体育课3个题项。

2.1 各指标的信效度及模型适配度

通过CFA因素分析及各构面收敛效度检验, 从多元相关平方(Squared Multiple Correlation, SMC)、各构面的组成信度(CR)及平均变异数抽取量(AVE)分析各指标的信度和效度。SMC值反映了测量变量受到潜在变量影响的程度, 用来衡量测量题目的信度, 一般而言, SMC值大于0.2表明信度较高[25]。本文中所有指标各个题目的SMC值均在0.456~0.891, 均大于0.2, 说明所有测试题目的信度都很好。CR值代表了构面指标的内部一致性。根据Fornell等[26]建议, CR值须在0.7以上。本文中所有构面的CR值均在0.755~0.925, 均在0.7以上, 说明构面指标的内部一致性很高。AVE是指潜在变量对测量变量解释能力的平均数。通常所有构面的AVE值都须大于0.5[26]。本文中所有构面的AVE值均在0.507~0.793, 说明所有构面均有较高的收敛效度。

数据分析结果发现, 所有模型资料符合单变量常态分布, 但整体模型资料并不符合多元常态。本文运用Bollen-Stine Bootstrap (n=2 000)方法对整体模型的χ2进行了重新计算, 并对其他所有模型配适度指标进行了修正。修正结果χ2=682.83, χ2/df≤1.26, GFI=0.99, AGFI=0.99, TLI=0.99, IFI=0.99, CFI=0.99, SRMR=0.07, RMSEA ≤0.01。结果均在Hu等[27]建议的标准范围内, 说明所建的模型拟合度很好。

2.2 各因子的路径关系

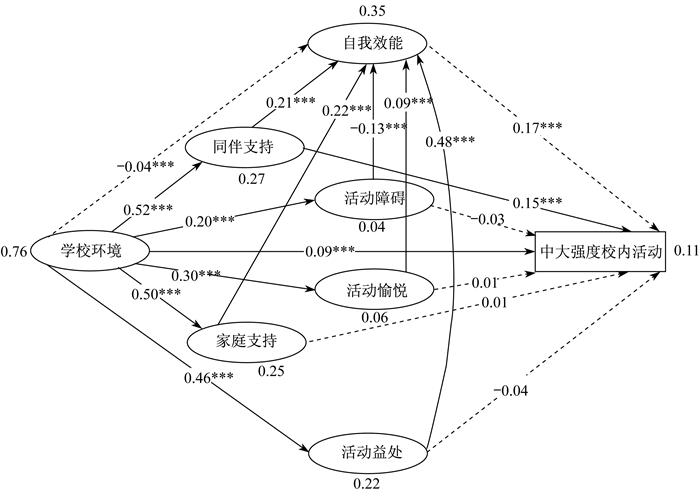

从结构方程模型图(图 1)及各因子的路径关系分析表(表 2)可以看出, 组织层的学校环境对校内中大强度身体活动量产生显著影响, 影响效应为0.09(P < 0.001)。并且, 学校环境对人际层的家庭支持与同伴支持2个变量, 以及个体层的活动障碍、活动益处、活动愉悦3个变量产生了直接的影响, 其影响效应分别为0.50、0.52、0.20、0.46、0.30(P < 0.001)。模型中的人际层主要由同伴支持和家庭支持2个指标构成, 其中, 同伴支持对校内中大强度身体活动产生直接显著的影响, 其影响效应大小为0.15(P < 0.001), 而家庭支持对校内中大强度身体活动并未产生直接影响, 但家庭支持与同伴支持都对个体层的自我效能产生了显著影响, 影响效应大小分别为0.22、0.21(P < 0.001)。模型中个体层的4个指标中, 自我效能对校内中大强度身体活动产生正向显著影响, 其影响效应为0.17(P < 0.001), 即自我效能感越强, 身体活动量越大。活动障碍、活动益处和活动愉悦虽然对校内中大强度身体活动无直接影响, 但均对自我效能产生显著影响, 其影响效应大小分别为-0.13、0.48、0.09(P < 0.001), 并通过自我效能间接影响校内身体活动。

![]() 图 1 青少年校内身体活动行为促进模型及各因子路径关系注:***表示P < 0.001(表 2同此); 虚线代表无显著影响, 实线代表显著影响Figure 1. Physical activity behavior promotion model of adolescents in school and relationship of each factor表 2 结构方程模型中各个因子的路径分析结果Table 2. Path analysis of each factor in the structural equation model

图 1 青少年校内身体活动行为促进模型及各因子路径关系注:***表示P < 0.001(表 2同此); 虚线代表无显著影响, 实线代表显著影响Figure 1. Physical activity behavior promotion model of adolescents in school and relationship of each factor表 2 结构方程模型中各个因子的路径分析结果Table 2. Path analysis of each factor in the structural equation model路径 非标准化因子负荷量 标准误差 t 学校环境→中大强度身体活动 18.56 5.536 3.352*** 家庭支持→中大强度身体活动 0.807 3.875 0.208 同伴支持→中大强度身体活动 26.707 4.502 5.932*** 活动障碍→中大强度身体活动 -5.389 3.821 -1.411 活动益处→中大强度身体活动 -9.303 7.133 -1.304 活动愉悦→中大强度身体活动 0.846 3.472 0.244 自我效能→中大强度身体活动 33.749 5.81 5.809*** 学校环境→家庭支持 0.686 0.033 20.748*** 学校环境→同伴支持 0.619 0.03 20.751*** 学校环境→活动障碍 -0.247 0.033 -8.727*** 学校环境→活动益处 0.376 0.021 17.869*** 学校环境→活动愉悦 0.322 0.028 11.384*** 学校环境→自我效能 -0.037 0.024 -1.542 家庭支持→自我效能 0.165 0.017 9.949*** 同伴支持→自我效能 0.182 0.020 9.332*** 活动障碍→自我效能 -0.102 0.017 -6.180*** 活动益处→自我效能 0.588 0.031 18.689*** 活动愉悦→自我效能 0.066 0.015 4.361*** 注:标准化因子负荷量参见图 1中的路径系数 3. 讨论

3.1 校内身体活动行为影响因素及模型中各层次和因素的路径分析

结构方程模型分析结果显示, 无论是距离个体比较远端的组织层, 还是相对近端的人际层和个体最近端水平的个体层, 每层因素对青少年校内中大强度身体活动都产生直接或间接影响。

从个体层看, 4个指标中只有自我效能对青少年校内中大强度身体活动产生显著影响, 即自我效能感越高青少年校内中大强度身体活动量就越大。由此可见, 自我效能是直接影响青少年身体活动行为的重要因素之一, 这与先前研究相一致[28]。孙拥军等[29]的研究表明, 自我效能对身体活动参与程度的预测效果最好, 它与个体运动参与度的关系也最为密切。个体的行为是与外界环境交互形成, 并伴随着个体对行为认知程度的变化而改变。行为的维持和改变受到个体效能期待的影响, 通常自我效能越高, 行为改变效果的显著性和新行为的持续性就越好[30]。此外, 本文中虽未发现活动障碍和活动益处对青少年校内身体活动产生直接影响, 但通过结构方程模型的路径分析可以发现, 这2个变量可以通过自我效能间接对身体活动产生影响。人们在行为发生前, 会首先根据过往经验产生行为预期, 并权衡行为的利弊得失来选择进行或放弃该行为。当权衡结果为利大于弊时, 会进一步对完成该行为的环境资源和自身能力进行评估; 当认为环境资源与个体能力能够满足行为需求时, 则个体的自我效能较高[31]。由此可见, 青少年的活动障碍和活动益处的感知度会影响其自我效能感, 从而进一步对个体身体活动行为产生影响。此外, 活动时的愉悦感是大部分中小学生进行体育活动的动力因素之一[32]。人们进行体育锻炼时所产生的愉悦感能够增强其参加锻炼的动机, 从而有效提高身体活动水平, 形成良好的身体活动习惯[11]。本文的路径分析结果显示, 活动愉悦感虽未对青少年校内身体活动行为产生直接显著影响, 但能影响自我效能, 即通过自我效能这个中介变量间接影响青少年的校内身体活动行为。

在学校, 学生进行身体活动最主要的途径就是体育课和课外活动课。在体育课上, 人数较多, 且会受到场地、器材的限制, 因此学生自身的学习积极性和主动性至关重要, 这是与个体心理因素密切相关的。如果学生体育锻炼时自我效能感低, 势必不能积极主动投入锻炼, 从而出现因学习积极性差异而导致学生之间的运动强度和密度“大相径庭”。校内的课外活动就更加需要学生具有较高的锻炼积极性才能促进学生达到良好的锻炼效果。因此, 有效提高青少年的自我效能感对于促使个体校内身体活动行为的发生至关重要。

从人际层看, 本文结构方程模型分析结果显示, 家庭支持虽没有对青少年校内活动行为产生显著影响, 但路径分析发现, 家庭支持因素是通过个体层的自我效能间接对青少年校内身体活动行为产生影响的。即家庭对孩子的支持能够提高他们的自我效能感, 从而促进青少年的校内身体活动行为。同伴支持对青少年校内中大强度身体活动产生了显著正向影响, 并且从路径分析可以看出, 同伴支持也可以通过自我效能对青少年校内身体活动行为产生影响, 即同伴支持因素对青少年校内身体活动产生直接和间接双重影响。作为人际层的主要指标, 社会支持对青少年身体活动行为的影响极为重要。许多研究已证实了来自家庭的支持或同伴的支持与青少年身体活动行为具有显著的正相关关系, 即支持力度越大, 身体活动量越大[33-34]。在儿童青少年的成长过程中, 家庭环境是非常重要的影响因素之一, 父母的言语和行为对孩子的影响至关重要。本文中未能发现家庭支持的直接影响, 这可能是因为本次研究的对象是校内身体活动行为, 而在学校里, 青少年大部分时间是与同伴在一起, 自然与同伴接触比较密切, 受他们的影响就会更大, 受家长的影响相对较弱。处于青春发育关键期的青少年们通常更加希望能够得到来自同伴和朋友的肯定或支持。同伴的身体活动参与行为或言语支持会直接影响青少年的身体活动水平[35]。Duncan等[36]以初中生为对象, 探讨同伴支持对青少年校内身体活动的影响发现, 在体育课上得到同伴支持和鼓励能对青少年身体活动的选择和积极体验起到有效的促进作用。由此可见, 人际层可以直接对个体行为产生影响, 同时也可通过个体层的自我效能间接对个体行为产生影响。

相较人际层, 组织层在社会生态模型中属于相对较远端的层次, 离个体相对较远。从理论上而言, 组织层的因素对个体的影响力可能不够直接。也有研究发现, 学校环境对青少年学生锻炼行为的预测作用要小于家庭环境和社区环境[37]。由于本文只针对校内身体活动行为, 因此从模型分析的结果发现, 学校因素的影响要大于家庭因素, 且学校环境对青少年身体活动行为具有直接的、显著的影响。这可能是因为, 学校这个相对封闭的环境增加了其对学生校内行为的影响力。由此可见, 尽管组织层离个体较远, 在特定环境下却能对相应环境中的行为产生较大的影响。此外, 从路径分析发现, 组织层的学校因素还会对相邻层级的人际层的家庭支持和同伴支持产生影响, 并通过这些中介变量对个体行为产生影响。由此可见, 学校环境的好坏不仅会影响学生在校内的身体活动行为, 同时也会影响同伴之间的支持力度, 从而间接影响个体行为。学校环境因素对青少年身体活动行为的影响是直接和间接的, 它是影响学生校内身体活动行为的重要因素之一。根据模型分析结果可知, 学校的场地设施、体育课质量、课外活动安排及教师鼓励与支持等都是重要的影响因素, 因此, 有效改善学校设施条件、提高体育课堂教学质量及加大班主任支持力度对青少年校内身体活动行为的促进具有重要意义。

3.2 身体活动与社会生态的关系

既往研究已证实了身体活动不足是影响健康的重要危险因素之一, 它与各类慢性疾病的发生密切关联。体质作为健康状况的反映, 受到了身体活动的水平的影响。以身体活动水平为切入点探究青少年的体质健康问题是当前相关研究领域的关注焦点, 也是促进青少年体质健康水平的重要干预手段。一个人的身体活动水平并不能代表其体质健康水平, 但体质健康则离不开身体活动。身体活动是促进体质健康的基础和前提, 对处于生长发育期的青少年体质健康的影响极为重要。最佳的身体活动促进模式需要从多视角进行全方位审视, 而社会生态学是一种关注多层次、多维度共同影响的理论框架, 在青少年身体活动促进相关研究中的巨大潜力也被普遍认知和接受。要将此理论较好地应用, 需要充分了解身体活动与社会生态的关系, 只有在此基础上, 才能有针对性地提出切实可行且具有长效机制的健康促进策略。

(1) 根据社会生态学的整体性原则可知, 社会生态系统的各个子要素相依共存, 构建成一个有机的系统整体。这一整体的作用并非是将各子系统或子要素简单地加和, 而是具有整体功能和整体性质的, 其所产生的作用体现的是“1+1>2”的非加和性原理[9]。基于社会生态学理论, 促进青少年校内身体活动行为的因素并非是某一方面的因素, 而是涉及家庭、学校、社会及政策支持等多层面, 并由这些不同层面的因素共同作用而产生影响的, 且这种影响持久有效。例如, 学校很重视体育但家长不支持, 或虽然家长支持但学校配套设施不充分, 这些都会对青少年校内身体活动行为形成阻碍。

(2) 由社会生态学的开放性原理可知, 生态系统要素间影响的主要方式是信息、能量的交换与传递, 即影响青少年校内身体活动行为的各个系统层的生态因素之间是相互影响、相互作用的。例如, 青少年得到家人或同伴的言语或行为支持, 会增加其自我效能感, 从而促进青少年校内身体活动行为。本文的结构方程模型分析结果也验证了这一理论, 这是人际层因素对个体层因素的影响。同样, 如果政策上缺乏比较完善的学校伤害事故责任制度, 势必会造成学校因担心学生运动中受伤后的责任风险问题而阻碍校内体育活动的开展, 从而影响学生的锻炼意愿而最终导致体质健康水平降低, 这是政策层对组织层的影响。由此还可以发现, 无论是人际层对个体层的影响, 还是政策层对组织层的影响, 都是外层系统对内层系统的影响。根据社会生态学的层次性原理可知, 外层系统是以内层系统为中介, 逐步影响个体行为的[29]。本文的模型分析结果也验证了这种外层因素影响内层因素的传递方式。

(3) 青少年生活在一个复杂的社会生态环境中, 一切活动都是在社会生态系统内完成的。青少年身体活动水平受到各种层面的社会生态环境因素的影响。家庭、学校、社会、政策等都对处于成长期的青少年身体活动行为产生直接或间接影响。然而, 现实中不可能只依靠单方面的力量促进青少年身体活动行为, 而必然要借助多部门的共同支持和协作实现, 这也是社会生态学中所强调的协同发展论, 即社会生态系统中的任何一个子系统的良性发展都是该系统中的各因素和下一级子系统的协调发展而产生的结果[9]。因此, 多个层面共同干预是改变青少年校内身体活动行为, 促进青少年体质健康最有效的方式和途径。在实际应用中, 仅从生物学角度研究青少年的体质健康干预或单一层面的干预必然会遇到许多现实问题, 而利用社会生态系统中多个水平的共同干预才更加具有广泛持续的效果。不同层面协同运作, 才是实施干预的最佳途径。

4. 结论

结构方程模型分析结果显示, 不同层次社会生态因素间通过相互作用, 对青少年校内身体活动行为产生直接或间接影响。其中, 自我效能、同伴支持及学校环境产生直接影响, 说明这3个因素对青少年校内身体活动行为的促进至关重要; 活动愉悦、活动障碍、活动益处及家庭支持因素通过自我效能产生间接影响, 可见自我效能在青少年校内身体活动促进中尤为重要。提示:利用社会生态系统中多层面、多系统共同干预是改变青少年校内身体活动行为, 促进青少年体质健康的有效方式和途径。

-

图 1 青少年校内身体活动行为促进模型及各因子路径关系

注:***表示P < 0.001(表 2同此); 虚线代表无显著影响, 实线代表显著影响

Figure 1. Physical activity behavior promotion model of adolescents in school and relationship of each factor

表 1 调查对象分布情况(n=2 942)

Table 1 Distribution of respondents

分类 分层 人数 占比/% 性别 男 1 450 49.3 女 1 492 50.7 年级 小学5、6年级 614 20.8 初中1、2年级 1 293 44.0 高中1、2年级 1 035 35.2 城市 一线城市 753 25.6 二线城市 798 27.1 三线及以下城市 1 391 47.3 表 2 结构方程模型中各个因子的路径分析结果

Table 2 Path analysis of each factor in the structural equation model

路径 非标准化因子负荷量 标准误差 t 学校环境→中大强度身体活动 18.56 5.536 3.352*** 家庭支持→中大强度身体活动 0.807 3.875 0.208 同伴支持→中大强度身体活动 26.707 4.502 5.932*** 活动障碍→中大强度身体活动 -5.389 3.821 -1.411 活动益处→中大强度身体活动 -9.303 7.133 -1.304 活动愉悦→中大强度身体活动 0.846 3.472 0.244 自我效能→中大强度身体活动 33.749 5.81 5.809*** 学校环境→家庭支持 0.686 0.033 20.748*** 学校环境→同伴支持 0.619 0.03 20.751*** 学校环境→活动障碍 -0.247 0.033 -8.727*** 学校环境→活动益处 0.376 0.021 17.869*** 学校环境→活动愉悦 0.322 0.028 11.384*** 学校环境→自我效能 -0.037 0.024 -1.542 家庭支持→自我效能 0.165 0.017 9.949*** 同伴支持→自我效能 0.182 0.020 9.332*** 活动障碍→自我效能 -0.102 0.017 -6.180*** 活动益处→自我效能 0.588 0.031 18.689*** 活动愉悦→自我效能 0.066 0.015 4.361*** 注:标准化因子负荷量参见图 1中的路径系数 -

[1] WHO.Global strategy on diet, physical activity & health[EB/OL].[2018-09-22].http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/

[2] JI C Y.The prevalence of childhood overweight/obesity and the epidemic changes in 1985-2000 for Chinese school-age children and adolescents[J].Obesity Reviews, 2008, 9(s1):78-81 doi: 10.1111/obr.2008.9.issue-s1

[3] LI Y, SCHOUTEN E G, HU X, et al.Obesity prevalence and time trend among youngsters in China, 1982-2002[J].Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 2008, 17(1):131-137

[4] STRONG W B, MALINA R M, BLIMKIE C J, et al.Evidence based physical activity for school-age youth[J].The Journal of Pediatrics, 2005, 146(6):732-737 doi: 10.1016/j.jpeds.2005.01.055

[5] WANG C, CHEN P, ZHUANG J.A national survey of physical activity and sedentary behavior of Chinese city children and youth using accelerometers[J].Research Quarterly for Exercise and Sport, 2013, 84(sup2):S12-S28 doi: 10.1080/02701367.2013.850993

[6] SALLIS J F, OWEN N, FISHER E B.Ecological models of health behavior//[A].In Glanz K, Rimer B K & Viswanath K (Eds.), Health behavior and health education: Theory, research, and practice[M].4 th ed.San Francisco: Jossey-Bass, 2008: 465-486

[7] ISHⅡ K, SHIBATA A, OKA K.Environmental, psychological, and social influences on physical activity among Japanese adults:structural equation modeling analysis[J].Int J Behav Nutr Phys Act, 2010, 7(61):1-8

[8] MCNEILL L H, WYRWICH K W, BROWNSON R C, et al.Individual, social environmental and physical environmental influences on physical activity among black and white adults:a structural equation analysis[J].Annals of Behavioral Medicine, 2006, 31(1):36-44

[9] 叶峻.社会生态学与协同发展论[M].北京:人民出版社, 2012:12-18 [10] MCLEROY K R, BIBEAU D, STECKLER A.An ecological perspective on health promotion programs[J].Health Education Quarterly, 1988, 15(4):351-377 doi: 10.1177/109019818801500401

[11] 代俊, 陈瀚, 李菁, 等.社会生态学理论视域下影响青少年运动健康行为的因素[J].上海体育学院学报, 2017, 41(3):35-41 http://www.stxb1959.com/WKE/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=1ff26baf-b60e-46ad-9376-62d74dcdf355 [12] 郑家鲲.培养青少年健康体育行为的目标与策略[J].武汉体育学院学报, 2014, 48(4):65-71 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2014.04.012 [13] 戈莎.生态因素对我国城市青少年身体活动行为影响的研究[D].北京: 北京体育大学, 2012: 49-74 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10043-1012400254.htm [14] 陈培友, 孙庆祝.青少年体力活动促进的社会生态学模式构建:基于江苏省中小学生的调查[J].上海体育学院学报, 2014, 38(5):79-84 doi: 10.3969/j.issn.1000-5498.2014.05.016 [15] ANDERSON J C, GERBING D W.Structural equation modeling in practice:A review and recommended two-step approach[J].Psychological Bulletin, 1988, 103(3):411 doi: 10.1037/0033-2909.103.3.411

[16] ULLMAN J B, BENTLER P M.Structural equation modeling[M].New York:Wiley, 2003:661-690

[17] CHEN H, DAI J, GAO Y.Measurement invariance and latent mean differences of the Chinese version physical activity self-efficacy scale across gender and education levels[J].Journal of Sport and Health Science, 2017, advance online publication: 1-9

[18] ROBBINS L B, WU T Y, SIKORSKⅡ A, et al.Psychometric assessment of the adolescent physical activity perceived benefits and barriers scales[J].Journal of Nursing Measurement, 2008, 16(2):98-112 doi: 10.1891/1061-3749.16.2.98

[19] CRAIG C L, MARSHALL A L, SJOSTROM M, et al.International physical activity questionnaire:12-country reliability and validity[J].Medicine and Science in Sports and Exercise, 2003, 35(8):1381-1395 doi: 10.1249/01.MSS.0000078924.61453.FB

[20] PROCHASKA J J, RODGERS M W, SALLIS J F.Association of parent and peer support with adolescent physical activity[J].Research Quarterly for Exercise and Sport, 2002, 73(2):206-210 doi: 10.1080/02701367.2002.10609010

[21] 章建成, 任杰, 舒盛芳.青少年体质健康教育干预方案[M].上海:复旦大学出版社, 2013:10-12 [22] CRAIG C L, MARSHALL A L, SJOSTROM M, et al.International physical activity questionnaire:12-country reliability and validity[J].Medicine and Science in Sports and Exercise, 2003, 35(8):1381-1395 doi: 10.1249/01.MSS.0000078924.61453.FB

[23] HOOPER D, COUGHLAN J, MULLEN M R.Structural equation modelling:guidelines for determining model fit[J].Electronic Journal of Business Research Methods, 2008, 6(1):53-60

[24] BOLLEN K A, STINE R A.Bootstrapping goodness-of-fit measures in structural equation models[J].Sociological Methods & Research, 1992, 21(2):205-229 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=10.1177/0049124192021002004

[25] JORESKOG K G, SORBOM D L.A guide to the program and applications[M].2 nd ed.Chicago:SPSS, 1989:30-45

[26] FORNELL C, LARCKER D F.Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error[J].Journal of Marketing Research, 1981, 18(1):39-50

[27] HU L T, BENTLER P M.Fit indices in covariance structure modeling:Sensitivity to underparameterized model misspecification[J].Psychological methods, 1998, 3(4):424-453 doi: 10.1037/1082-989X.3.4.424

[28] KOLOLO H, GUSAZKOWSKA M, MAZUR J, et al.Self-efficacy, self-esteem and body image as psychological determinants of 15-year-old adolescents' physical activity levels[J].Human Movement, 2012, 13(3):264-270

[29] 孙拥军, 吴秀峰.身体自我效能、目标定向与体育活动参与程度的关系[J].北京体育大学学报, 2008, 30(10):1315-1318 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=HY000001963281 [30] ADAMS J, WHITE M.Are activity promotion interventions based on the transtheoretical model dffective? Acritical review[J].British Journal of Sports Medicine, 2003(37):106-114

[31] 王东升, 马勇占.自我效能在体育锻炼行为改变过程中的中介作用分析[J].西安体育学院学报, 2014, 31(2):242-249 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xatyxyxb201402023 [32] 韩慧, 郑家鲲.西方国家青少年体力活动相关研究述评:基于社会生态学视角的分析[J].体育科学, 2016, 36(5):62-70 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TYKX201605010.htm [33] THOMAS Q T, DAGKAS S.Children's engagement in leisure time physical activity:Exploring family structure as a determinant[J].Leisure Studies, 2010, 29(1):53-66 doi: 10.1080/02614360903242560

[34] 易军, 冉清泉, 付道领.青少年体育锻炼行为及影响因素的实证分析[J].西南师范大学学报(自然科学版), 2014, 39(9):189-194 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xnsfdxxb201409032 [35] SIRARD J R, BRUENING M, WALL M M, et al.Physical activity and screen time in adolescents and their friends[J].American Journal of Preventive Medicine, 2013, 44(1):48-55 doi: 10.1016/j.amepre.2012.09.054

[36] DUNCAN S C, DUNCAN T E, STRYCKER L A.Sources and types of social support in youth physical activity[J].Health Psychology, 2005, 24(1):3-10 doi: 10.1037/0278-6133.24.1.3

[37] 陈作松, 周爱光.环境、自我效能感与中学生锻炼态度的关系[J].武汉体育学院学报, 2007, 41(4):31-35 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2007.04.007 -

期刊类型引用(2)

1. 曹荣武. 竞技攀岩运动的发展与趋势. 健与美. 2024(01): 136-138 .  百度学术

百度学术

2. 李红欣,褚鹏飞,沙云波,李元. 英国户外运动文化特征及启示. 体育文化导刊. 2024(12): 21-29 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: