All-for-One Sports Tourism:Connotation Characteristics, Spatial Structures and Development Patterns

-

摘要: 全域体育旅游是体育旅游发展的新理念、新模式,明确其概念、内涵特征、空间结构、发展模式是构建全域体育旅游理论体系的基础,以及引领全域体育旅游发展的风向标。认为:全域体育旅游是特定区域体育与旅游融合发展一体化的结果,具有空间全景化、季节全时化、共享全民化、融合全业化、管理综合化、体育功能旅游化等特征,在空间结构上呈现“点—线—面—域”的结构演变过程;从产业共生角度看,可将全域体育旅游分为主导型、从属型、对称型、附生型等4种发展模式。Abstract: All-for-One sports tourism is a new concept and pattern for the development of sports tourism. Its concept, connotation characteristics, spatial structures and development patterns are the basis of building a theoretical system for All-for-One sports tourism and the guideline of leading the development of All-for-One sports tourism. Through the methods of literature review and logic analysis, it is concluded that All-for-One sports tourism is the integration result of the specific regional sports and tourism integrative development. Sports tourism can be spatially viewed from all respects, carried by all seasons, shared by all people, integrated by all businesses, managed by all sides, and its sports functions can be realized by tourism. The spatial structure presents the evolution process of "point-line-aspect-region".The development patterns of sport tourism include four kinds of patterns from mutualistic symbiosis perspective:the leading pattern, subordinate pattern, symmetry pattern and depending pattern.

-

全域体育旅游是社会经济发展到一定程度,体育休闲健身理念达到一定深度,体育旅游市场发展到一定规模情况下出现的新型体育旅游发展理念和发展模式。明确全域体育旅游的概念、内涵特征是构建全域体育旅游理论体系的基础和引领全域体育旅游发展的风向标;厘清全域体育旅游空间结构的演化背景、演化进程和发展模式是凝炼全域体育旅游发展规律的重要基石;明晰全域体育旅游发展模式,对于准确定位体育旅游发展方向、科学选择体育旅游发展路径、促进全域体育旅游可持续发展具有重要意义。

1. 全域体育旅游的产生背景

作为全域旅游的重要组成部分,发展全域体育旅游是贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于“旅游产业是综合性产业”和“发展全域旅游”指示的创新部署。全域体育旅游可完善体育与旅游产品体系,提升体育与旅游消费品质,拓展体育与旅游消费空间,推动体育与旅游产业转型升级[1];对于促进城乡体育融合,提升城乡体育公共服务水平,培育体育旅游经济发展新动能,拓宽体育旅游经济发展新空间[2],提高人民的幸福感、获得感、满足感具有重要意义。

1.1 社会主要矛盾变化

矛盾始终处于动态变化的过程中,准确研判社会主要矛盾,揭示社会矛盾运动的新变化、新特点,对于把握我国发展历史新方位,明确面临的主要问题和任务具有重大意义[3]。随着社会经济的发展,我国社会的主要矛盾已发生变化。2015年、2016年、2017年中央经济工作会议提出经济发展新常态,即我国面临新的经济运行矛盾和突出问题:应注重贯彻落实五大发展理念,注重经济稳定增长,注重供给侧结构性改革,注重社会发展红利共建共享;应分析现实需求和潜在需求,满足需求和引导需求,实现供求关系和经济发展新平衡。2017年党的十九大和2018年中央经济工作会议开篇谋局,指出我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。提升发展质量,提高发展效益,重视人民获得感、幸福感,着力解决好发展不平衡不充分问题就成为当前社会发展的攻关对象[4]。因此,以体育、旅游、文化、健康、养老、教育、培训为主要内容的服务性消费就成为适应经济发展新常态、加快新旧动能转换、促进供给提质扩容、推动消费转型升级、加速社会融合发展、提高人民健康与幸福指数的重要方式[5]。

1.2 全域旅游上升为国家战略

伴随经济发展进入新常态,我国旅游产业发展迅速,产业体系日益完善,产业规模日益扩大,产品品质日益提升,正快速步入“大旅游、大健康、大休闲”[6-8]的时代,呈现旅游业态融合、体育参与多样、健身需求多元、休闲方式转型、消费品质升级的发展趋势。全域旅游是从“小旅游”到“中旅游”,再到20世纪“大旅游”[9]转型升级的必然选择,是大众旅游时代旅游发展“休闲化、生活化、品质化、社会化”的应然要求[10-11],是景域、区域与全域有机衔接,实现景点旅游向全域旅游发展战略的新需求[12]。2016年7月,习近平总书记视察宁夏时,对发展全域旅游给予高度评价,指出“发展全域旅游,路子是对的,要坚持走下去”[13]。2017年,“全域旅游”首次写入政府工作报告,明确提出要大力发展全域旅游,全域旅游上升为国家战略。2018年政府工作报告再次提出,要通过创建全域旅游示范区促进旅游消费升级,发展消费新模式、新业态。2018年3月,国务院办公厅印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》(国办发[2018]15号),就推动全域旅游发展的理念、模式、方法和途径做出全面部署,要求以全域旅游为载体,创新旅游体制机制,加快旅游产业融合,优化旅游发展环境,共建共享旅游成果,提升区域旅游业综合竞争力,服务国家经济社会发展,提升人民的幸福感、获得感,为全域旅游的创新发展提供了新目标、新方向、新动力。

1.3 体育与旅游融合发展

旅游产业具有很强的时空性,空间是旅游发展的基础[14],而现有旅游空间很难满足消费者的需求,亟待从空间形态的角度重新定位、丰富和完善旅游业态。体育旅游作为一种深度旅游方式,具有空间布局立体、资源依存度低、参与方式多元、消费方式时尚、适宜群体普及、产业融合紧密、辐射引领明显等产业优势,其独特的参与性、健身性、重复性、体验性、高成长性等特征使其成为科学布局旅游产业空间、优化旅游产业结构、丰富旅游参与方式、提升旅游产品品质、提高旅游消费品质的重要途径[15]。全域体育旅游是顺应体育与旅游加速融合这一社会经济发展背景而提出的新的发展理念和发展模式。

为加快体育与旅游融合发展,近年来国务院连续发文([2014]31号、[2014]46号、[2015]62号、[2016]77号、[2016]85号),明确提出大力发展体育旅游,加强竞赛表演、健身休闲与旅游活动及相关产业的融合发展,制定体育旅游发展纲要,实施体育旅游精品示范工程,编制体育旅游重点项目名录,支持和引导有条件的旅游景区拓展体育旅游项目,鼓励设计开发体育赛事活动旅游项目和路线。这些文件的出台,谋长远发展,做顶层设计,为提升体育旅游产业地位、促进体育旅游产业发展提供了重要保障。

为进一步促进体育与旅游融合发展,国家体育总局和国家旅游局深化协作,先后签署、颁布《关于推进体育旅游融合发展的合作协议》、《关于大力发展体育旅游的指导意见》(旅发[2016]172号)、《关于促进自驾车旅居车旅游发展的若干意见》(旅发[2016]148号)、《支持社会力量举办马拉松、自行车等大型群众性体育赛事行动方案(2017年)》(发改社会[2017]1294号)等相关文件,通过政策扶持、标准化规范、平台建设等手段,建立和完善体育旅游产业体系,推进体育旅游品牌化建设,把体育旅游培育成国民经济新的增长点。

为全面推动体育与旅游产业融合发展,国家体育总局联合国家旅游局等多部委先后颁布实施《水上运动产业发展规划》(2016年)、《航空运动产业发展规划》(2016年)、《山地户外运动产业发展规划》(2016年)、《冰雪运动发展规划(2016—2025年)》(2016年)、《击剑运动产业发展规划》(2017年)、《马拉松运动产业发展规划》(2017年)等多项体育产业发展规划,通过科学的体育产业布局,细化体育产业项目发展,加速体育与旅游产业融合,促进体育旅游落地实施,争取到2020年,实现体育旅游总消费突破1万亿元,参与人数达到10亿人次的发展目标。2018年3月,国务院办公厅印发的《关于促进全域旅游发展的指导意见》(国办发[2018]15号)明确提出,要加快开发健康旅游,大力发展体育旅游,打造体育旅游综合体,推动旅游与体育融合发展[16]。发展全域体育旅游既与我国建设体育强国、旅游强国、健康中国、乡村振兴等发展战略目标相契合,又为加快体育旅游供给侧结构性改革,激发体育旅游内生动力,增强体育产业辐射连带作用,加速体育与旅游产业转型升级、提质增效指明了方向和目标[17]。

2. 全域体育旅游的概念及内涵

在社会科学中,概念提取、知识生成往往来源于人的创造性、实践性活动,经历着从推测性倡导、经验主义描述到理论体系构建的过程[18],并伴随着社会实践的发展而完善。全域旅游尤其是全域体育旅游作为一项新兴事物,目前学术界对其的研究尚处在起步阶段,存在概念内涵探究少、外在表象描述多、产业规划实践多、政策应用解读多的现象。全域体育旅游的概念是全域体育旅游发展的重要基石,科学界定全域体育旅游的概念,了解其内涵,可以规范和推动全域体育旅游的具体实践,促进全域体育旅游健康发展。

2.1 理论基础

全域体育旅游是现实基础、市场基础和实践基础共同作用的结果,是产业融合、提质增效与区域协调发展的必然产物[19]。诸多理论研究与实践为全域体育旅游理论体系构建奠定了基础:马克思、恩格斯提出的“城乡互补、错位发展、整体推进、城乡一体”的城乡统筹论[20]和党的十九大报告提出的“城乡融合”的乡村振兴发展战略部署为全域体育旅游发展奠定了理论基石;以区位理论、经济发展理论、城市化理论为基础的城市发展规划、城市风景规划、城市景观规划等为全域旅游发展提供了方向;以可持续发展、区域统筹发展、平衡发展和系统发展等理论为基础的公平、持续、共享、协调的发展理念为全域体育旅游发展提供了发展动力;以点轴理论、中心地旅游理论、网状结构理论等旅游理论为基础的“城市化”“景区化”“旅游化”建设丰富和完善了全域旅游理论体系[21];“疏点分散—先集聚—后分散—再集聚—再分散”的城市空间结构演变理论[22-23]为全域体育旅游的空间优化提供了理论依据;以大体育观、大旅游观、大产业观[24]为基础的区域旅游发展规划、体育发展规划、乡村振兴发展战略为全域体育旅游理论的形成提供了实践借鉴。全域体育旅游理论体系的构建与完善将丰富体育与旅游理论体系,引领体育与旅游产业健康发展。

2.2 概念界定

作为共现用语,“全域”和“旅游”较早出现于王德刚[25]提出的以“全域化、生态化、网络化、差异化、小型化”为核心的“日喀则旅游发展模式”;作为专有用语,“全域旅游”完整词语较早出现于都江堰市打造虚拟与现实相结合的“全域旅游城市”的新闻报道[26]中;作为学术用语,胡晓苒[27]提出“全域旅游”是在空间板块上形成不同特色的旅游产品或业态集群,吕俊芳[28]提出“全域旅游”是全部区域一体化发展旅游;作为概念用语,厉新建等[29]较早明确“全域旅游”概念,并用“四新八全”进行阐释;魏小安、张辉等则从空间、产业地位、发展模式等不同角度对全域旅游进行解读[30];共识概念的形成则是李金早[31-34]连续发文,从内涵、外延等角度,对全域旅游的概念进行了系统阐述,得到了学界认同;作为政策用语,国家旅游局和国务院办公厅对全域旅游的发展目标、原则、路径和建设标准等进行了阐述和完善[35-38],对全域旅游发展起到了规范和引领作用。

作为一种新发展理念和发展模式,全域体育旅游的发展是一个动态过程。体育旅游产业发展阶段的初始性、体育旅游理论体系研究的薄弱性、体育旅游产业实践的滞后性,使得全域体育旅游的概念还处在探索阶段,尚未形成清晰、统一的概念,但诸多学者从体育旅游效益的共建共享[39]、体育旅游管理的部门联动[40]、体育旅游产业的区域协调[41]、体育旅游发展的城乡统筹[42]等不同视角,将全域体育旅游的内涵与理念融入体育旅游研究,为全域体育旅游概念的生成提供了借鉴。尤其是近年来,伴随全域旅游研究的兴起,诸多学者从全域旅游的视角,对体育小镇[43]、体育旅游资源开发[44]、体育旅游产业融合[45]、区域体育旅游发展[46]、区域体育旅游规划[47]等进行了探讨,拓宽了全域体育旅游概念的广度与深度。但从学术概念探讨角度,尚未见系统报道,仅有学者从原则、方向以及体育旅游地位的主导变化角度对全域体育旅游的概念进行了有益探讨[48]。

全域体育旅游的概念界定既需明晰体育在旅游中的内涵、特征、地位、作用和实现路径,也需从学术角度梳理全域体育旅游的内涵,从实践角度探索全域体育旅游的外延,从政策角度明晰全域体育旅游的发展脉络。因此,全域体育旅游的概念界定应考虑以下角度和维度:在主体角度,体现体育旅游在由点缀旅游向核心吸引物地位转变中的主体性;在功能维度,体现体育运动体验、体育技能习得、体育运动参与、体育素养获得等体育要素的健康性;在静态角度,体现体育旅游要素“全市场”“全产业”“全时间”“全人员”“全过程”“全地域”配置的覆盖性;在动态角度,揭示体育旅游要素在“空间域”“产业域”“要素域”“管理域”等领域的演变性;在时间维度,实现体育旅游要素在“全时段”“全天候”“全季节”“全年度”等时间节点的全时性;在空间维度,实现体育旅游要素在空中、陆地、水域等空间结构的整体性;在结构维度,实现体育场馆设施、体育训练基地、体育综合体、体育服务驿站、体育风景区、自驾露营地、交通廊道等载体配备的完备性;在产业维度,实现体育、旅游、文化、教育、康养、节事、商展等业态融合的多元性;在管理维度,实现产业规划、开发、运营、监督、管理等部门协同发展的一体化。

基于上述考虑,综合诸多学者的相关研究成果,结合体育旅游特质,将全域体育旅游概念界定为:以特定区域为完整体育旅游目的地,以体育产业为优势或特色产业,通过体育旅游多要素、多产业、多部门的协同发展,实现体育产业链条旅游化、旅游产业要素体育化、体育旅游发展均质化、体育旅游效益共享化、体育旅游服务均等化、体育旅游环境生态化、体育旅游功能健康化、体育旅游方式生活化,以及区域体育旅游共建、共管、共融、共荣、共享一体化发展,带动和促进区域经济社会协调发展的新理念、新模式。

2.3 概念内涵

2.3.1 “全域”适用区域的“空间”特定性

“全域”的空间有其特殊的时空规定性,相对广阔且整体而均质。从行政角度看,“全域”的空间既可以是体育旅游发达的省市区域,也可以是具有代表意义的体育旅游示范区、体育旅游特色小镇、体育旅游示范点;从功能角度看,“全域”的空间既包括体育场馆、体育旅游服务中心等核心体育旅游建设性区域,也包括乡镇、村屯、民居、露营地、步道、绿道等辅助建设性空间和山、岛、林、海、湖等非建设空间;从发展角度看,全域体育旅游发展有其时空特定性,不是全部区域都适合发展全域体育旅游,而是指在特定区域、特定时间,体育旅游在服务空间、服务内容、服务形式等方面所进行的全社会、多领域、综合性的统筹协调发展和保护性发展[49]。随着经济与社会条件的变化,“全域”的空间范围也在不断变化和扩展。

2.3.2 “全域”内涵体现在“化”的过程

“全域”的内涵体现在体育旅游一体化发展的演化过程中。这种“化”的过程有其自身发展的规律性,是体育、旅游、经济、文化、交通、生态等要素融合发展的过程。从体育角度看,理想的全域体育旅游是动态的发展过程,指区域以体育旅游为优势产业或潜优势产业,通过区域体育产业发展方式主导化、区域体育旅游产业功能健康化、区域体育旅游关联产业融合化、区域体育旅游产业环境景区化、区域体育旅游方式休闲化、区域体育旅游环境生活化、区域体育旅游体验情境化,最终实现多产业、多部门协同发展的全域体育旅游一体化发展的动态过程。

2.3.3 “全域”外延体现在“化”的形态

“全域”的外延体现在体育旅游一体化发展的全域覆盖性。这种“化”的形态是全域体育旅游发展的终极目标,不仅强调体育旅游优势区域或潜优势区域的空间整体性,注重传统旅游景观、体育设施、酒店、基础设施等基本要素的全域化,还注重区域内各个产业和部门的融合化。通过体育旅游业态融合化、体育旅游管理系统化、体育旅游时间全时化、体育旅游空间立体化、体育旅游产品多元化、体育旅游方式网格化、体育旅游服务均等化、体育旅游智慧服务全域化,最终实现体育旅游服务内容、形式、品质等发展要素全域覆盖的空间形态。

3. 全域体育旅游的特征

3.1 适游空间全景化

从适游角度看,全域体育旅游空间全景化以核心体育旅游景区或成熟体育旅游项目为主要载体,以体育旅游要素空间布局为主要形式,实现体育旅游适游空间和适游环境的全域覆盖。

3.1.1 全域空间适游

充分利用水、陆、空等资源禀赋,挖掘体育的健身益智、修心怡情、健康干预、特殊体验等特色功能,注重培育全域体育旅游的新产品、新业态,创新“健、养、赛、学、训、商、闲、情、奇”等体育旅游项目,完善体育观光、休闲度假、深度体验等低、中、高端相结合的体育旅游产品空间体系,开展航空、冰雪、水上、山地、海岛、森林、草原、沙漠等空间立体化体育旅游项目。以体育旅游综合体、体育训练基地、自驾车房车营地、体育旅游驿站、徒步骑行服务站、运动船艇码头、航空飞行营地、田园驿站等为着力点,以旅游风景道、旅游廊道、健身步道、慢道等特色交通体系为串联,构建特色体育旅游客栈、营地、乡村、小镇、综合体、精品线路、景区、度假区等具有不同层级和功能的目的地空间结构系统,实现体育旅游目的地全域景区化。

3.1.2 全域环境适游

全域体育旅游不仅是过程性产品,更注重旅游过程中的体育深度体验,因此需要:通过创新健身环境,提升休闲环境;注重设施环境,协调景观环境;保护自然环境,注重生态环境;加强人文环境,完善好客环境;优化交通环境,改善经营环境[50]。打造宜健、宜游、宜居、宜业、宜情、宜心的体育旅游环境,改变传统体育旅游空间的“点式”模式,摆脱传统体育旅游空间的“飞地”困境,实现处处可健身、处处可旅游、处处是风景、处处是生活的全域体育旅游体验空间[51]。

3.2 适游季节全时化

体育项目的特殊性使得体育旅游参与对季节气候、冰雪雨水、湖海林草等资源的要求较高,呈现明显的季节性特点。从时间全域角度看,需要提升传统体育旅游产品品质,创新反季体育旅游产品,构建体育旅游要素“全时域”覆盖的时空布局。

3.2.1 体育项目全时化

通过区域体育旅游项目的全时化,拓展体育旅游发展新时空,实现“旺季更旺,淡季不淡,四季不同,日晚各异”,打造体育旅游消费“全天候”。优化传统体育旅游产品结构,提升传统体育旅游产品品质,重点发展邮轮游艇、帆船帆板、海钓海猎、航空体验、冰雪体验、山岳滑翔等度假型、休闲型、参与型体育旅游产品。创新发展淡季体育旅游产品,以温泉、冰雪、高尔夫球、民俗、文化、商展、医疗、节事、教育等资源为载体,强化不同业态的有机融合。重点开发体育节事、体育民俗、体育文化、体育颐养、体育商展、体育修学、体育医疗等多样化的四季体育旅游新业态和常态化的全季节体育旅游项目。通过做足旺季、做旺淡季,缩小淡旺季差距,做到“时时有项目,天天有内容,月月有精品,季季有亮点,年年有创新”。

3.2.2 旅游理念全时化

转变传统体育旅游消费思维,克服季节性差异对体育旅游参与方式及经济、环境和社会文化的消极影响,实现反季体育旅游常态化、生活化、周期化。例如,在体育旅游淡季:通过创新反季体育旅游产品,发现反季体育旅游之美;挖掘反季特殊消费市场,转变体育旅游消费观念;细分反季体育旅游群体,精准定位反季体育旅游市场;提升反季体育旅游消费品质,提高反季体育旅游服务水平;优化反季体育旅游消费方式,丰富反季体育旅游营销方式;贯彻国家方针政策,落实自主带薪休假。引导体育旅游错峰、错时反季消费,实现四季体育旅游常态化。

3.3 成果共享全民化

“全民共享、惠及大众”既是共享经济的本质特征,也是公民社会共享价值的体现。从全域共享角度看,让全体相关利益者共享发展成果与健康红利,既是全域体育旅游发展的起点,也是全域体育旅游发展的终点。

3.3.1 发展红利共建共享

发展全域体育旅游,首先要契合乡村振兴战略,发挥扶贫攻坚效应和辐射带动效应[52],实现体育旅游业相关区域的共建共享。优质户外体育旅游资源多位于生态资源优越但经济欠发展、公共服务欠发达地区。应借势乡村振兴战略,借助体育旅游手段,通过“人才、资本、技术、项目”返乡反哺与精准发展,加快城乡融合、城景融合、域间融合,实现城乡统筹、共建共享体育旅游红利的发展格局[53]。其次要注重全域体育旅游业相关利益者的共建共享。既要提高体育旅游产业绩效,提升体育旅游经营者的产业效益,又要发挥其辐射、共荣效应。通过体育旅游精准扶贫,以多元方式让农民和相关利益者参与体育旅游,构建生活美的服务系统,营造生态美的自然环境,培养健康美的新型农民,优化健身美的体育体验环境,壮大生产美的体育产业主体,助力当地体育旅游惠民富民,共享全域体育旅游发展红利[54]。

3.3.2 健康红利共建共享

发展全域体育旅游要与健康中国紧密相融,共享全民健康成果。首先,从需求角度看,体育特有的健身、健心、健智功能使得体育旅游成为人们提高健康指数和幸福指数的重要方式,成为实现体育旅游发展社会效益最大化、产业效益共享化的重要手段[55],以及增强国民健康水平,满足国民发展性需要,推进美丽中国、幸福中国、健康中国建设的重要路径[56]。其次,从供给角度看,发展全域体育旅游可加快体育旅游与健康产业的融合,普及健康理念、创新健康方式、丰富健康产品、优化健康环境、倡导健康生活、提升健康服务水平、完善健康评价、健全健康保障,让广大群众能够有保障、有机会、多参与体育旅游活动,共享体育旅游健康成果,推动“健康中国2030”计划的实现。

3.4 产业融合全业化

“产业全域融合”是经济新常态下产业发展的必然要求,从产业全域角度看,需要发挥体育资源消耗低、内生动力强、辐射范围广、产业链条长等优势,发挥体育旅游与相关产业在空间上的集聚、融合、催化作用,实现体育产业链条与体育旅游发展融合全业化。

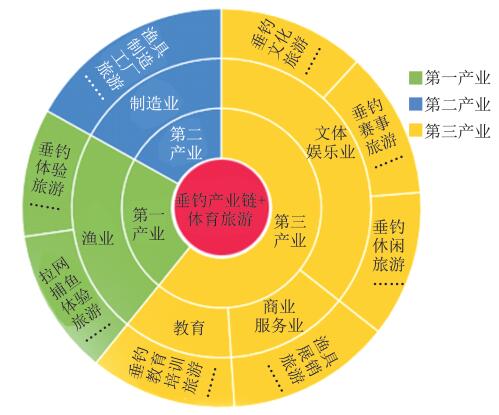

从产业域角度看,树立“大产业观”,构建体育旅游融合发展的大平台。以体育运动为主线,将赛事、演艺、商展、娱乐、培训等相关活动有机融合,为体育插上旅游的“翅膀”;加速体育旅游与农林牧渔、加工制造、金融商贸、文化教育、医疗卫生等一、二、三产业的深度融合。构建体育渔业旅游、体育农业旅游、体育医疗旅游、体育工业旅游、体育创意旅游、体育康复旅游等复合型产业链结构,为产业发展提供体育旅游的“引擎”。以垂钓产业为例(图 1),通过体育旅游与垂钓产业链中一、二、三产业的生产、加工、销售、体验等各个链条节点的有机融合,提升垂钓产业链的发展水平和综合价值,打造“垂钓产业链+体育旅游”的“新六产”,形成新的生产力和竞争力。通过体育产业链的旅游价值附加,推动体育旅游产业向“大产业”“大体育”“大旅游”转型,实现产业链条全域化,形成全域化体育旅游产品和业态。打造特色体育产业旅游链条,让“+体育旅游”成为体育产业的增长点,形成体育旅游与相关产业全域联动大格局,实现体育旅游业的包容性增长和可持续发展,促进区域社会经济的柔性发展[57]。

3.5 统筹管理综合化

从管理域角度看:通过科学规划布局,提升综合服务能力;整合体育旅游资源,统筹体育旅游工作;建立协调发展体制,健全部门联动机制,构建协同发展的全域体育旅游管理体制机制。

3.5.1 规划布局多规合一

重视体育旅游产品的公共性与融合性,注重规划布局的有机统一。农林牧渔、通信交通、住建水利、文化医疗等部门在制订发展规划时,应理顺体育旅游与相关部门的关系,注意土地、林地、海域、空域、水域、廊道、建筑风格等规划内容与体育旅游发展的无缝衔接,实现经济社会发展中各类资源和公共服务在体育旅游发展过程中的有效再配置,为体育旅游业发展留足空间和通道,促进体育旅游功能的实现。例如:水利规划建设既要考虑水利设施的防洪、蓄水、排涝功能,又要考虑水利景观打造与体育旅游项目布局,做到既契合景观旅游,又兼具体育健身、赛事承办、休闲度假等功能;交通规划建设既要考虑与景区外的衔接、协调、融合,又要考虑健身步道、自驾线路、露营地、观景台、体育休闲区等服务设施的建设与完善,让“体育在路上”并“体验路上的风景”。

3.5.2 体制机制管理协同

从政策、管理、标准、服务等规范化建设角度看,建立体育旅游工作协同发展机制,健全体育旅游服务监督机制,实施多主体协同、全方位推进,将体育风险评估、体育行政执法、环保执法、旅游法庭、旅游警察、工商城管等各部门的单一职能纳入综合管理、综合执法的体制机制建设。注重区域间体育旅游的公共产品、公共环境与公共服务的协同发展机制,优化区域间体育旅游环境,促进区域间公共服务设施、公共服务、市场监管、联合执法等的融合衔接[58]。

3.6 体育功能旅游化

从功能角度看,对体育元素进行全域旅游设计,将体育参与贯穿于体育旅游的全过程,体育内容覆盖整个旅游区域,体育素养培育融入整个旅游环境,最终实现体育功能旅游化全域覆盖。

3.6.1 体育内容全域化

全域体育旅游需要科学设计体育参与内容、创新体育参与方式、优化体育功能布局,将体育的参与内容、参与方法、参与方式、技能习得、体育素养培育等功能融入旅游各要素。例如,体育旅游者到山东日照奥林匹克水上运动小镇进行颐养旅游度假,相关健康管理中心将健身内容、健身方式、健身负荷、健康评估、运动风险评估、饮食摄入等以运动处方的形式传授给体育旅游者,提升体育旅游者对健康教育、健康干预、健康管理的理解与参与度,实现寓体于旅、融育于游、以健促旅、以康促游的体育内容全域覆盖目标。

3.6.2 体育环境全域化

自主化、自助化、个性化、社会化、普及化的发展趋势对全域体育旅游的服务规模、服务范围、服务品质、服务氛围等提出了更高要求。在体育旅游参与过程中,应注重健身场景和健身氛围的营造、体育基础设施建设与旅游公共服务的共享、生态环境和社会文化环境的整体优化。通过创新完善“快走慢游”的徒步、自驾、自助游服务体系,打造立体化“互联网+体育旅游”的智慧体育旅游空间,实现健身环境全域化、健身普及全域化、健身服务精细化,让体育旅游者和相关利益者获得全方位、全程的完美体育体验[59]。例如,在登山健身步道的建设规范中,注意健康与健身指南、体育健身驿站、体育补给点的建设,将健身注意事项、健身消耗提示、项目难易程度、健身服务点、应急救援点等宣传与景区项目、环境、宣传等紧密结合,彰显登山健身步道设计的健身性、科学性和人本性。

3.7 绩效评价系统化

科学设计体育旅游评价体系,树立全面的体育旅游绩效观,可客观评判全域体育旅游的发展现状,找准短板差距,发挥长板优势,提升综合效益,对于全域体育旅游发展具有导向、引领、规范作用。

贯彻落实五大发展理念,充分利用大数据,结合体育旅游发展的新趋势、新业态、新特点设置评价指标,将经济效益、生态效益、文化效益、社会效益、健康效益融入评价体系。建立既包括体育旅游经营企业、体育旅游从业者、体育旅游参与者等直接利益者评价指标,也包括体育旅游目的地居民、体育旅游相关行业等相关利益者评价指标,既包括城市体育旅游、核心体育旅游景区绩效评价指标,也包括小镇、乡村体育旅游绩效评价指标,既包括投入、产出、参与人数等显性评价指标,也包括健康指数、幸福指数、生态指数、美丽指数等隐形评价指标,既包括体育旅游直接贡献评价指标,也包括体育旅游间接贡献和引致贡献评价指标的系统、多元评价体系。通过探索建立适应全域体育旅游特点的体育旅游绩效评价体系[2],引领、推动区域体育旅游产业实现区域发展的体育美、健康美、生产美、生态美、生活美。

4. 全域体育旅游的空间结构演变

全域体育旅游是区域体育旅游发展的理想状态,从发展理念看,全域体育旅游发展是“大旅游观”“大体育观”与“全域城市化”的有机融合。从产业共生角度看,全域体育旅游发展经历了体育旅游核心节点的点共生、体育旅游短链的间歇共生、体育旅游产业链的连续共生、体育旅游产业网的一体化共生等4个阶段。从空间结构角度看,全域体育旅游理论是“增长极”理论、“点—轴”理论、“斑块—廊道—基质”理论、“网状结构”理论等空间结构理论的融合与升华,体现了“点—线—面—域”的空间结构生成与演变过程。

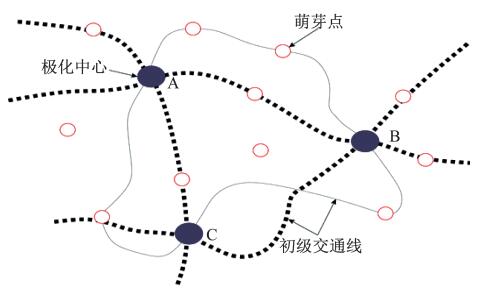

4.1 “点”的极化阶段

“点”的极化是全域体育旅游发展的萌芽阶段(图 2)。体育与旅游通过节点共生,在较为发达的“点”开始集聚,发展形式以自发为主,空间形态以分散为主。体育旅游产业出现在体育项目特点明显、体育产业水平较高、旅游资源丰富、区位条件优越、内部交通便利的城市。依托品质较高的旅游景区和体育旅游吸引物,区域内一般会萌生1~3个体育旅游城市。城市的体育休闲、文化娱乐、购物居住等空间要素以自给自足、自我发展为主,对周边地区辐射能力较弱。伴随A、B、C城市空间规模的不断扩大,城市空间不断扩展,城市体育旅游水平日益提升,城市体育旅游的辐射能力和影响范围不断提升,区域体育旅游资源向城市集聚和整合,城市体育旅游空间不断扩大并呈现积聚特征,城市集聚程度不断加强,成为赛事、商展、会展、体育文化等各项体育旅游活动的主要集聚地。

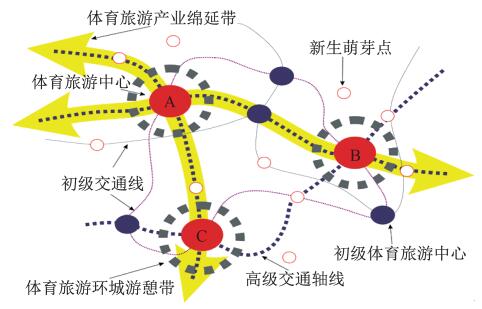

4.2 “线”的扩散阶段

“线”的扩散是全域体育旅游发展的初始阶段(图 3)。区位条件、产业政策、体育发展水平、旅游资源禀赋、经济发展水平、体育旅游消费意识的发展差异,使得原本散点分布的体育旅游城市开始呈现等级分化布局,出现区域体育旅游中心和次一级体育旅游中心。伴随区域体育旅游中心的规模壮大,重要体育旅游中心A、B、C之间的联系更为密切,极点之间的体育旅游轴线日益扩展,体育与旅游在产业链中出现局部融合,产生短链或断链共生。伴随间歇共生力度的加强,体育旅游产业出现短链延长和断链链接,体育旅游中心扩散效应逐步加强,并逐渐与邻近区域连接,其效应首先体现在重点体育旅游区和次一级体育旅游中心轴线之间的联系方式逐渐多元化,中心之间互相影响加速,体育旅游通道加密渐宽形成轴带。随着体育旅游中心的辐射影响力向其旅游腹地邻接扩散,中心城市周围地区的体育旅游业呈现辐射发展状态,出现以A、B、C为核心,以环城游憩带为特征的体育旅游扩散加速现象。体育旅游发展轴线的开放性和扩散性使得体育旅游物质流、旅游者流、信息流、资金流等相关空间要素产生流动,推动体育旅游发达区域经济中心(点)沿交通线路向不发达区域纵深发展推移,城市与周边市镇、农村联系紧密,辐射能力加大,出现以高尔夫球、滑雪、徒步、康养等为代表的特色体育旅游产业绵延带。

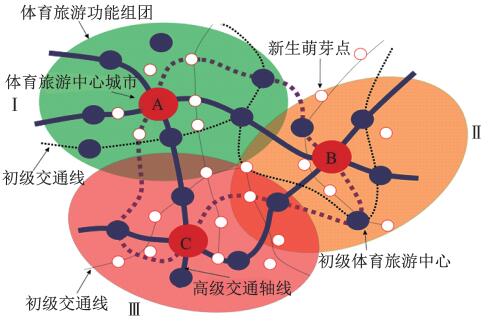

4.3 “面”的平衡阶段

“面”的平衡是全域体育旅游的快速发展阶段(图 4)。在城市化发展后期,城市发展由注重规模效应向注重质量发展转变,开始逆城市化,向郊区发展,经济、人口流动外溢。城市各个组团功能在发展过程中逐渐分化,继续下移,出现商贸集聚区、休闲集聚区、产业集聚区等特色功能布局。同样,此阶段城市等级体系基本稳固,不再出现新的中心城市。这时中心城市的体育旅游活动开始外溢,体育旅游产业链积聚加强,连续共生,功能辐射加强,并产生叠加效应和规模效应,城市体育旅游出现功能分区并实现区域体育旅游功能积聚。部分高端城市的体育旅游功能开始向环境优、区位佳、规模小、设施全的功能组团转移,形成以大型品牌体育赛事为核心的赛事体育旅游中心、以大型体育游乐园为核心的体育游憩中心、以体育休闲康体为核心的体育旅游度假中心、以大型体育商贸为核心的体育旅游商展中心等功能分区,空间结构呈现功能组团化、板块分散化的发展模式。区域空间结构出现网络城市、多中心城市、组团城市等新的体育旅游网络式空间结构发展模式。城市群体育旅游功能布局优化,体育旅游互动式、开放式、渐进式、均衡式发展加速。一些节点成为区域体育旅游中心,区域体育旅游开始发挥体育旅游资源整合的整体优势,利用中心节点的扩散、辐射作用,向偏远落后地区发展,形成体育综合体、体育小镇、体育驿站等诸多特色体育旅游萌芽点的网状布局,呈现以点带线、以线带面,进而形成区域体育旅游网络的发展轨迹。

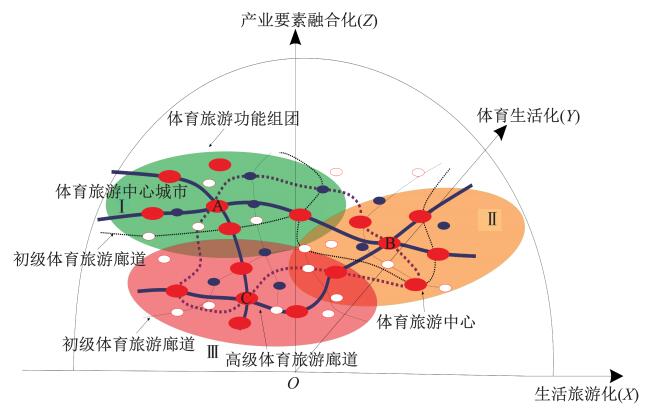

4.4 “域”的融合阶段

“域”的融合是全域体育旅游发展的理想阶段(图 5)。网的平衡侧重于外部空间以及产业要素平面布局;域的融合则侧重于内在空间以及体育旅游生态、文化、效益等内在要素深层次融合的立体化空间。由图 5可知,在OX轴上,旅游环境覆盖整个体育旅游区域,呈现“生活旅游化”的旅游发展趋势。在OY轴上,体育要素日益融入旅游方式,呈现“体育生活化”的体育发展趋势。在OX、OY构成的平面空间中,体育与旅游产业一体化共生日益明显。在OZ轴上,生态、文化、科技、信息、教育、医疗等相关产业要素与OX、OY轴上的体育旅游一体化发展产生立体化融合,打破以中心城市或核心体育旅游区域为主的空间发展格局,呈现区域协调、城乡统筹的体育旅游均质化发展特征。体育旅游中心A、B、C极化作用减弱,扩散作用增强,并通过完善体育旅游廊道体系、加快体育旅游产业要素流动、优化体育旅游功能布局等方式,将赛事节事、度假休闲、颐养康复等体育旅游功能外移,并不断反哺农村及其他薄弱区域,共建共享、共荣共融特征日益明显。伴随区域体育旅游产业地位的日益凸显,逐步形成健康全域、城乡统筹、产业均衡、科学合理、资源共享、优势互补、功能完善、协调发展的“城市—乡镇—村点”层层衔接的全域体育旅游网络体系,呈现综合化、系统化、多样化和均衡化的区域体育旅游立体化空间结构和产业结构,形成空间全域、时间全时、管理统筹、业态共融、生态文明、全民健康、全民共享的全域体育旅游发展模式[60]。

4.5 全域体育旅游的发展路径

全面发展全域体育旅游,需要通过抓好“点、线、面、域”的创建工作,促进体育旅游多要素、多产业、多部门协同发展,实现体育旅游相关利益者共建、共荣、共融、共享。①抓好“点”。挖掘体育内涵,保留体育特有基因,注重体育场馆设施、景区、村庄、公共服务场所等各个点的规划建设管理,建设精品体育旅游项目,塑造体育旅游品牌。②抓好“线”。整合区域体育旅游资源,既注重“快走慢游”的交通建设,连点成线,打造区域精品体育旅游线路,又注重交通沿线的景观、露营地、观景台、风景道、骑行道、人行道等绿道系统与体育元素的有机融合,将景区连接线建设成为美丽的景观带和健身带,实现“风景在路上,体育在路上”。③抓好“面”。科学规划区域体育旅游功能,注重体育旅游产业集群培育,打造特色明显、服务精细、协同发展的不同体育旅游功能集聚区,发挥各类体育旅游集聚区的中心节点作用,辐射带动偏远落后地区体育旅游发展,进而形成区域体育旅游网络,实现区域体育旅游全景化。④抓好“域”。统筹各类体育旅游资源,发展“泛体育旅游产业”,通过区域发展体育旅游化,推进区域体育旅游城乡统筹、产业均衡、功能协调、业态共融、全民共享,打造宜居、宜健、宜游、宜业的体育旅游城、镇、村、点,形成“城市—乡镇—村点”层层衔接的全域体育旅游网络体系。

5. 全域体育旅游的发展模式

体育旅游兼具体育和旅游的双重属性,是一个时空耦合的复杂社会现象,共生特征明显。科学选择全域体育旅游发展模式,有助于因地制宜、分类施策、分层推进区域体育旅游发展,也有助于对区域体育旅游空间进行干预、调控甚至重构,实现区域体育旅游空间布局科学、功能结构优化、产业提质增效。目前全域体育旅游实践尚处于起步阶段,多数区域依托自身区位、空间、资源优势,探索不同的全域体育旅游共生发展模式。从体育视角看,依据体育旅游在全域体育旅游发展中的地位、潜力、趋势的不同,借鉴共生理论[61],以体育与旅游的共生关系为分类标准,综合共生单元、共生产业、共生作用以及共生关系特征等4个维度[62],将全域体育旅游发展模式划分为主导型、从属型、对称型、附生型等4种(表 1)。4种全域体育旅游共生发展模式各有优势,但从本质上讲,融合发展的一体化共生是全域体育旅游的理想组织模式,对称互惠的产业共生是全域体育旅游发展的理想行为模式。

表 1 全域体育旅游共生发展模式及特征Table 1. The mutualistic development patterns and characteristics of All-for-One sports tourism类别 特征 主导型 从属型 对称型 附生型 共生单元 体育旅游+ 旅游体育+ 体育+旅游 +体育旅游 共生产业 共享-偏利 偏利-共享 共享-互利 偏利-共荣 共生作用 体育旅游占据主导地位,

旅游是有效补充旅游占据主导地位,

体育旅游是有效补充体育与旅游地位均等、

共存发展体育产业发达,体育旅游

依附于体育产业链条互动关系 主动-被动 被动-主动 主动-主动 随动-主动 5.1 主导型

主导型全域体育旅游发展模式指区域内体育资源品质高,体育产品特色浓,体育旅游品牌识别度高,体育旅游处于主导地位,辐射引领区域旅游发展。

主导型全域体育旅游发展模式主要适用于体育旅游开展成熟区域或体育旅游资源高品质区域。从共生单元角度看,具有“体育旅游+”的共生特征;从共生产业角度看,具有“共享-偏利”的双向关联特征。在体育主导、旅游融入的共生作用下,体育与旅游之间呈现“主动-被动”的产业互动关系特征。主导型全域体育旅游发展模式应以“体育旅游+”为发展理念,依托成熟体育旅游精品项目的品牌影响力或高品质核心体育旅游资源的极化效应,与旅游、文化、会展、节庆、教育等相关业态融合,产生叠加效应,吸引强大的体育旅游消费群体。通过体育旅游流、信息流的外溢,实现体育旅游核心空间外溢,辐射带动全域体育旅游,实现“体育引领、旅游融入”的全域体育旅游共融发展,如以青岛奥帆赛基地、崇礼太舞滑雪小镇、昆明海埂基地等为代表的区域体育旅游发展模式。

5.2 从属型

从属型全域体育旅游发展模式指区域内旅游资源品质高,旅游品牌识别度高,辐射作用明显,旅游占据主导地位,体育旅游是区域旅游的有效补充。

从属型全域体育旅游发展模式主要适用于旅游开展成熟,体育旅游发展起步晚、底子薄的区域:具有“旅游体育+”的共生单元特征;呈现“偏利-共享”的双向关联、双向激励产业共生特征;在旅游主导、体育元素融入的共生作用下,体育与旅游之间呈现“被动-主动”的产业互动关系。从属型全域体育旅游发展模式应以“旅游体育+”为发展理念,发挥区域核心旅游吸引物的品牌影响力,利用旅游景区强大的旅游流和信息流,在旅游发展中有效融入体育元素,营造体育旅游消费环境,培育体育旅游消费群体,提升体育旅游在核心旅游景区的比重,形成“旅游带动、体育完善”的全域体育旅游要素融入格局。例如,在泰山风景区中泰山国际登山节系列活动的成功举办,在湖北张家界天门景区中“翼装飞越天门”等系列活动的有效融入,实现了“旅游主导、体育助力”的全域体育旅游共生发展。

5.3 对称型

对称型全域体育旅游发展模式指区域内体育与旅游资源丰富、均质分布但无核心品牌项目和核心资源,体育与旅游互利共存,通过优势互补、共荣共融组成利益共同体。

对称型全域体育旅游发展模式主要适用于区位优势一般、无高端体育项目和核心旅游资源,但生态环境优良、体育与旅游资源丰富且均质分布的区域,以及体育旅游发展初期。通过体育与旅游的均质发展,呈现“体育+旅游”的共生单元特征;具有“共享-互利”的双向关联、双向激励的体育旅游共生产业特征;在体育与旅游共融共荣的共生作用下,体育与旅游之间呈现“主动-主动”的产业互动关系。体育旅游的特殊属性使体育与自然、生态和环境有着天然的联系,使自然资源丰富、生态环境优良, 但区位条件一般、经济相对落后的区域拥有发展全域体育旅游的后发优势。发展对称型全域体育旅游应借势乡村振兴和扶贫攻坚战略,树立“体育+旅游”的发展理念,发挥区域自然优势、生态优势、文化优势,将体育资源与旅游资源有机融合,强化体育与旅游互利共存,通过优势互补、共荣共融组成利益共同体,打造生态宜居家园,实现“体育共建、旅游共享”的全域体育旅游一体化共生。例如,贵州省兴义市、甘肃省景泰县、山东省五莲县等全域体育旅游区域形成了体育与旅游并行不悖、相向而行、共融共荣的对称发展现象。

5.4 附生型

附生型全域体育旅游发展模式指区域内体育产业链条完整,体育产业特色明显,体育旅游作为体育产业各个节点的延展依附于体育产业链条。

附生型全域体育旅游发展模式主要适用于体育产业链条完整、体育产业发展成熟的区域。体育产业的发展壮大使部分体育产业具有较高的知名度和美誉度,且链条已臻完善,并具有产业聚集效应、规模效应和辐射效应, 呈现“+体育旅游”的共生单元特征,表现出“偏利-共荣”的双向关联共生产业特征。在产业链条主导体育旅游附生发展中呈现“随动-主动”的产业互动关系特征。发展附生型全域体育旅游应树立“+体育旅游”的发展理念,发挥品牌体育产业链条优势,加速体育旅游与体育一、二、三产业的融合,通过“链条主导、旅游跟进”,推进体育旅游与体育产业的生产、加工、销售、体验等各个链条节点有机附生,实现体育产业链条旅游化,打造涵盖全域、全产业链的体育旅游“新六产”(图 1),如山东威海的“渔具之都”、浙江富阳的“球拍之乡”、福建晋江的“运动鞋之都”、河南登封的“少林武术”等。这些发展成熟的体育产业链对体育旅游具有强大的吸附和滋养功能,为全域体育旅游发展提供了厚实载体,而体育旅游通过与体育产业链各节点的有机附生,实现附生发展“全链共荣”。

6. 结论

(1)全域体育旅游是体育旅游发展的新理念和新模式,明确其概念、内涵、特征是构建全域体育旅游理论体系的基础,是指导和引领全域体育旅游发展的风向标,对于促进新旧动能转换,拓展体育旅游消费空间,提升体育旅游消费品质,促进城乡体育融合,促进全民健身和全民健康深度融合具有重要意义。

(2)全域体育旅游以特定区域为完整体育旅游目的地,以体育产业为优势或特色产业,通过体育旅游多要素、多产业、多部门协同发展,实现体育产业链条旅游化、旅游产业要素体育化、体育旅游发展均质化、体育旅游效益共享化、体育旅游服务均等化、体育旅游环境生态化、体育旅游功能健康化、体育旅游方式生活化,促进区域体育旅游共建、共管、共融、共荣、共享一体化发展,带动区域经济社会协调发展。

(3)全域体育旅游具有适游空间全景化、适游季节全时化、成果共享全民化、产业融合全业化、统筹管理综合化、体育功能全域旅游化、绩效评价系统化的特点。全域体育旅游在空间结构演变中,经历了“点”的极化、“线”的扩散、“面”的平衡、“域”的融合等4个阶段,呈现“点—线—面—域”的空间演化过程。全域体育旅游的共生特征明显,依据两者之间的共生关系,将全域体育旅游分为主导型、从属型、对称型、附生型等4种模式。

-

表 1 全域体育旅游共生发展模式及特征

Table 1 The mutualistic development patterns and characteristics of All-for-One sports tourism

类别 特征 主导型 从属型 对称型 附生型 共生单元 体育旅游+ 旅游体育+ 体育+旅游 +体育旅游 共生产业 共享-偏利 偏利-共享 共享-互利 偏利-共荣 共生作用 体育旅游占据主导地位,

旅游是有效补充旅游占据主导地位,

体育旅游是有效补充体育与旅游地位均等、

共存发展体育产业发达,体育旅游

依附于体育产业链条互动关系 主动-被动 被动-主动 主动-主动 随动-主动 -

[1] 国家旅游局, 国家体育总局.关于大力发展体育旅游的指导意见: 旅发[2016] 172号[EB/OL].[2018-07-22]. http://www.sport.gov.cn/n10503/c781831/content.html [2] 姜付高, 曹莉, 孙晋海, 等.我国滨海地区体育旅游资源禀赋、丰度与绩效评价研究[J].天津体育学院学报, 2016, 31(4):277-282 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=tjtyxyxb201604001 [3] 黄辉.科学认识和把握我国社会主要矛盾的转化[N].中国纪检监察报, 2017-11-27(4) [4] 习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N].人民日报, 2017-10-19(2) [5] 国务院办公厅.关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见: 国办发[2016] 85号[EB/OL].[2018-07-22]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-11/28/content_5138843.htm [6] 马波.大融合方有大旅游[J].旅游学刊, 2011, 26(5):5-6 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=lyxk201105001 [7] 鲍明晓.体育助力"五大建设"[J].上海体育学院学报, 2018, 42(1):7-11 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=shtyxyxb201801002 [8] 张雅乔.魏小安:大生活, 大休闲, 大产业[J].商周刊, 2015(20):44-45 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZSTW201520022.htm [9] 魏小安.全域旅游解析[N].中国旅游报, 2015-12-02(C02) [10] 王琪延.休闲时代旅游消费的十大趋势[J].旅游学刊, 2006, 21(10):7-9 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=lyxk200610003 [11] 国务院.关于印发"十三五"旅游业发展规划的通知: 国发[2016] 70号[EB/OL].[2018-07-22]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/26/content_5152993.htm [12] 易开刚.发展全域旅游的辩证思维与实现路径[N].中国旅游报, 2017-01-03(3) [13] 李金早.坚决贯彻习总书记新发展理念大力推进全域旅游[N].中国旅游报, 2017-08-09(1) [14] 姜付高.我国滨海体育旅游资源评价与可持续发展研究[M].北京:北京师范大学出版社, 2017:272-277 [15] 黄海燕, 张林, 陈元欣, 等. "十三五"我国体育产业战略目标与实施路径[J].上海体育学院学报, 2016, 40(2):13-18 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=shtyxyxb201602003 [16] 齐中熙, 叶昊鸣.推动全域旅游进一步发展: 《关于促进全域旅游发展的指导意见》解读[EB/OL].[2018-06-16]. http://www.gov.cn/zhengce/2018-03/22/content_5276628.htm [17] 黄海燕.新时代体育产业助推经济强国建设的作用与策略[J].上海体育学院学报, 2018(1):20-26 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=shtyxyxb201801004 [18] 王佳果, 韦俊峰, 吴忠军.全域旅游:概念的发展与理性反思[J].旅游导刊, 2018, 2(3):66-80 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-LYDK201803005.htm [19] 张辉.中国旅游发展笔谈:全域旅游:二[J].旅游学刊, 2016, 31(12):1 http://www.cqvip.com/QK/97372X/201612/670826217.html [20] 贝利.比较城市化: 20世纪的不同道路[M].顾朝林, 译.北京: 商务印书馆, 2010: 26-36 [21] 杨莎莎.旅游城市化进程中的新型城乡形态演化:内涵、机制及过程[J].社会科学, 2018(3):48-60 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHKX201803005.htm [22] 付磊.全球化和市场化进程中大都市的空间结构及其演化: 改革开放以来上海城市空间结构演变的研究[D].上海: 同济大学, 2008: 8-32 [23] 王新涛.城市空间结构演变动力系统分析[J].北方经济, 2009(11):33-35 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=bfjj200911009 [24] 田启.体育产业与旅游业耦合发展的现实背景及效应分析[J].西安体育学院学报, 2014, 31(2):168-170 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xatyxyxb201402008 [25] 王德刚.日喀则旅游发展模式研究[J].旅游科学, 2003(3):29-32 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=lvykx200303009 [26] 杨宇, 付敏, 甘森.都江生活将会如歌似水:专访都江堰市政协副主席、规划管理局局长屈军[J].西部广播电视, 2009(4):78-79 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-XBGS200904039.htm [27] 胡晓苒.城市旅游: 全域城市化背景下的大连全域旅游: 下[N].中国旅游报, 2010-12-15(11) [28] 吕俊芳.辽宁沿海经济带"全域旅游"发展研究[J].经济研究参考, 2013(29):52-56 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=jjyjck201329015 [29] 厉新建, 张凌云, 崔莉.全域旅游:建设世界一流旅游目的地的理念创新:以北京为例[J].人文地理, 2013, 28(3):130-134 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-RWDL201303024.htm [30] 赵黎光, 刘明菊. "全域旅游"发展回顾与展望:理论与实践的双重视角[J].商业经济研究, 2018(10):183-185 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SYJJ201810054.htm [31] 李金早.全域旅游的价值和途径[N].人民日报, 2016-03-04(7) [32] 李金早.务实科学发展全域旅游[N].中国旅游报, 2016-06-03(1) [33] 李金早.务实推进全域旅游[N].中国旅游报, 2016-09-27(2) [34] 李金早.推进文旅融合发展全域旅游共创美好生活[EB/OL].[2018-07-22]. https://www.sohu.com/a/232190033_395896 [35] 国家旅游局.关于开展"国家全域旅游示范区"创建工作的通知[EB/OL].[2018-01-16].http://www.gsta.gov.cn/jx/ywwj/14621.htm [36] 新华网.2016年全国旅游工作会议: 从景点旅游走向全域旅游[EB/OL].[2018-06-18].http://www.xinhuanet.com/travel/2016-01/29/c_128683893.htm [37] 国家旅游局.关于印发《全域旅游示范区创建工作导则》的通知: 旅发[2017] 79号[EB/OL].[2018-05-17]. http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/201706/t20170612_832452.html?keywords= [38] 国务院办公厅.关于促进全域旅游发展的指导意见: 国办发[2018] 15号[EB/OL].[2018-05-17]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-03/22/content_5276447.htm [39] 明庆忠, 刘坚, 王德义.云南民族体育旅游产业化研究[J].社会科学家, 1998(6):47-51 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=9809000 [40] 白晋湘, 钟海平, 周友秀, 等.湘鄂渝黔边山寨民族体育文化与旅游资源的开发研究[J].湘潭师范学院学报(社会科学版), 1999(6):136-138 http://www.cqvip.com/QK/83374X/199906/688657066199906029.html [41] 石培华.建议实施环北京奥运旅游休憩带开发计划[J].中国国情国力, 2001(2):50-51 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zggqgl200102022 [42] 王子新, 明庆忠.云南民族体育旅游产业化浅议[J].北京第二外国语学院学报, 2001(5):44-48 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=bjdewgyxyxb200105009 [43] 朱佳斌.全域旅游视角下体育小镇的价值分析及发展路径[J].体育研究与教育, 2018, 33(5):23-26 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=sxsdtyxyxb201805006 [44] 陈宝珠, 金淑丽.全域旅游背景下杭州体育旅游资源的开发研究[J].旅游论坛, 2018, 11(4):98-104 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=lylt201804010 [45] 汤伊乐, 张永辉.全域旅游导向下的体育旅游产业融合发展策略研究[J].商业经济, 2018(5):60-61 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=675168984 [46] 彭婷.全域旅游视角下商洛柞水县体育旅游发展路径研究[D].西安: 西安体育学院, 2018: 1-10 [47] 王颖, 江晓敏.全域旅游规划下体育旅游的发展研究[J].哈尔滨体育学院学报, 2018, 36(1):52-56 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=674429327 [48] 李燕, 骆秉全.京津冀全域体育旅游产业布局及协同发展路径研究[J].中国体育科技, 2017, 53(6):47-53 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=673873070 [49] 刘家明.创建全域旅游的背景、误区与抓手[J].旅游学刊, 2016, 31(12):7-9 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=lyxk201612004 [50] 魏小安.全域旅游面面观: 如何促进全域旅游发展[EB/OL].[2016-06-16]. http://www.lwcj.com/w/145709560520194.html [51] 罗文斌.全域旅游的发展背景、本质特征和价值目标解读[N].中国旅游报, 2016-09-13(3) [52] 鲍明晓. "十三五"我国体育发展战略研究[J].上海体育学院学报, 2016, 40(2):1-6 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=shtyxyxb201602001 [53] 徐晓平.发展全域旅游创建全域旅游示范区[EB/OL].[2018-08-12]. http://www.lwcj.com/w/145731274720209.html [54] 姚昆遗.全域旅游以观念改变引领产业发展[EB/OL].[2018-08-12]. http://www.lwcj.com/w/145709568020195.html [55] 邱建国, 徐瑶, 任保国, 等.《国民旅游休闲纲要》实施目标下我国健身体育旅游公共服务体系的构建[J].北京体育大学学报, 2015, 38(11):36-42 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=bjtydxxb201511006 [56] 石培华.如何认识与理解全域旅游[N].中国旅游报, 2016-02-03(4) [57] 左文君, 明庆忠, 李圆圆.全域旅游特征、发展动力和实现路径研究[J].乐山师范学院学报, 2016, 31(11):91-96 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=lssfxyxb201611015 [58] 胡念望.发展"全域旅游"需要具备七个"体系"[N].中国商报, 2016-09-23(A03) [59] 姜付高, 翟连林, 曹萍.体验经济视角中的体育旅游与体育旅游营销[J].西安体育学院学报, 2004, 21(3):25-27 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xatyxyxb200403008 [60] 姜付高, 曹莉.大型体育赛事对城市旅游空间结构影响及其优化研究:以日照打造"水上运动之都"为例[J].北京体育大学学报, 2016, 39(11):38-44 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-BJTD201611006.htm [61] 袁纯清.共生理论:兼论小型经济[M].北京:经济科学出版社, 1998:12-32 [62] 杨建朝, 朱菁菁, 丁新军.基于共生理论的城市游憩空间系统开发研究[J].生态经济, 2018, 34(3):137-141 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=674407966 -

期刊类型引用(43)

1. 孙群群,龙源,苏天喜. 民族地区体育旅游与民族节庆文化融合共生发展研究. 辽宁体育科技. 2025(01): 79-84 .  百度学术

百度学术

2. 汪百祥. 我国体育产业与旅游产业发展水平的冲击分析. 体育科学研究. 2025(01): 53-59+95 .  百度学术

百度学术

3. 庄园,张雨刚. 价值审视与城市创新:民俗体育与旅游产业共生发展论绎. 湖北体育科技. 2024(01): 99-102 .  百度学术

百度学术

4. 王硕,权柳荷,解延华. 红色体育文化促进广场舞品牌赛事创新路径研究. 武术研究. 2024(03): 84-87 .  百度学术

百度学术

5. 任栋栋,慕明,肖志新. 四川省体育旅游融合发展路径研究. 文体用品与科技. 2024(09): 52-54 .  百度学术

百度学术

6. 刘佳玮,李红梅. 体旅融合视角下的体育资源与旅游产业耦合关系研究——以东北三省为例. 辽宁大学学报(哲学社会科学版). 2024(03): 65-77 .  百度学术

百度学术

7. 徐澜涛,陈学刚. 基于POI大数据的苏州市旅游资源空间分异研究. 湖北农业科学. 2024(07): 213-218 .  百度学术

百度学术

8. 牛祯,丁璐. 我国体育旅游产业融合发展现状及提升策略. 当代体育科技. 2024(19): 85-87 .  百度学术

百度学术

9. 庄园,谢智学. 日照民俗体育与旅游产业融合发展研究. 体育科技. 2024(03): 93-94+103 .  百度学术

百度学术

10. 莫开源,张小林,覃远芳. 国家体育旅游示范基地建设经验、现实困境及创新发展研究. 资源开发与市场. 2024(09): 1390-1397 .  百度学术

百度学术

11. 耿轩,盘劲呈. 体育旅游助力乡村振兴的现实困境与实践路径. 辽宁体育科技. 2024(05): 59-64+71 .  百度学术

百度学术

12. 肖年乐,周道平. 基于网络数据挖掘的长江经济带户外体育旅游流时空特征研究. 体育学刊. 2024(06): 56-63 .  百度学术

百度学术

13. 周鸿璋. 粤港澳大湾区体育文旅赋能乡村振兴发展的实践路径研究. 运动精品. 2024(10): 56-59 .  百度学术

百度学术

14. 王国全,陈昌. 全域旅游视角的“体旅文商农”产业融合研究. 体育科技. 2023(01): 78-80 .  百度学术

百度学术

15. 翟方,岳贤锋,朱钦楠. 中国体育旅游研究特征与趋势——基于CiteSpace知识图谱分析. 山东体育科技. 2023(04): 25-32 .  百度学术

百度学术

16. 张瀚喆. 体旅融合背景下广州市冰雪体育旅游产业高质量发展研究. 当代体育科技. 2023(25): 99-102 .  百度学术

百度学术

17. 曾艳筠,张小林. 体育旅游和红色文化资源融合开发研究. 资源开发与市场. 2023(10): 1383-1390 .  百度学术

百度学术

18. 杨克敏,罗辑. 国内体育旅游研究的前沿热点、主题聚类与拓展空间——基于CSSCI期刊的计量分析. 兴义民族师范学院学报. 2023(05): 42-51 .  百度学术

百度学术

19. 李记杰,赵宏官,葛男,诸葛浩洋. 新形势下我国城市体育旅游产业复原力研究. 体育视野. 2023(23): 26-29 .  百度学术

百度学术

20. 郑丽梅,张俊丽,周韬. 文旅融合背景下城乡体育“要素—产业”耦合发展机制及空间效应——以兰州市河口古镇为例. 城市发展研究. 2023(12): 1-5 .  百度学术

百度学术

21. 吴泓,王进. 上海体育旅游休闲场所空间分布特征及优化对策. 南京体育学院学报. 2022(01): 55-61 .  百度学术

百度学术

22. 刘林星,李越苹,朱淑玲,刘健. 黄河流域民族体育文化与生态旅游深度融合发展研究. 西安体育学院学报. 2022(02): 197-203 .  百度学术

百度学术

23. 程茂滕,张路,李瑛,路颖. 体育旅游业生态系统的耦合评价研究. 体育研究与教育. 2022(03): 32-41 .  百度学术

百度学术

24. 任娇,叶海波. “两山论”重要论述指引下我国滑雪旅游业高质量发展路径研究. 冰雪体育创新研究. 2022(12): 53-55 .  百度学术

百度学术

25. 舒文港,邓瑞,王一杰. 体育驿站:体育公共服务新载体的价值诉求与推进策略. 浙江体育科学. 2022(05): 30-36+56 .  百度学术

百度学术

26. 宋世英,李江涛. 乡村振兴战略背景下海南民俗体育旅游发展模式. 当代体育科技. 2022(22): 103-106 .  百度学术

百度学术

27. 吴琳,王萍,王飞. 三维度框架下日本滑雪产业的战略模式分析与启示. 上海体育学院学报. 2022(09): 42-52 .  百度学术

百度学术

28. 吕亚南,王汉鹏. 广东省体育旅游资源开发与优化路径. 安阳师范学院学报. 2022(05): 77-81 .  百度学术

百度学术

29. 马越斐,李海. 新型城镇化建设赋能体育与旅游产业深度融合的理论逻辑与推进策略. 沈阳体育学院学报. 2022(06): 109-115 .  百度学术

百度学术

30. 李梦园. 新疆体育与旅游资源潜力挖掘及融合发展研究. 当代体育科技. 2022(32): 146-149 .  百度学术

百度学术

31. 肖海婷,蒋新国,马嘉敏. 体育特色小镇运营管理及优化路径研究——以中山市国际棒球小镇为例. 韶关学院学报. 2022(12): 68-73 .  百度学术

百度学术

32. 盘劲呈,李海,左逸帆. 我国体育旅游精品项目空间分布特征演变及其影响因素. 山东体育学院学报. 2021(01): 74-80 .  百度学术

百度学术

33. 许延威,王青. 基于SWOT-AHP型构对我国滨海体育旅游产业发展策略的研究——以大连市为例. 辽宁师范大学学报(自然科学版). 2021(02): 271-282 .  百度学术

百度学术

34. 李国,孙庆祝. 国家体育产业示范基地体育用品制造业与服务业共生行为模式分析——以苏南国家体育产业示范基地为例. 北京体育大学学报. 2021(08): 42-53 .  百度学术

百度学术

35. 朱亚伟,王乃举,尹维增. 安徽省体育旅游消费供给侧改革发展路径研究. 通化师范学院学报. 2021(08): 32-41 .  百度学术

百度学术

36. 黄明杰,张新,陈悦. “一带一路”节点城市体育旅游竞争力的比较研究. 中国商论. 2021(20): 28-30 .  百度学术

百度学术

37. 罗茜. 全域旅游视域下我国冰雪体育旅游发展研究. 冰雪运动. 2021(04): 78-81 .  百度学术

百度学术

38. 曾玉兰,沈克印. 数字化背景下体育旅游业趋势研判与发展路径. 体育文化导刊. 2021(06): 7-12 .  百度学术

百度学术

39. 吴明华,马维平,刘明军,黄丽. 新发展格局下体育健康特色小镇体旅融合策略——以江苏体育健康特色小镇为例. 常州大学学报(社会科学版). 2021(06): 86-93 .  百度学术

百度学术

40. 谢尚森,张婧茹. 新常态下安徽省生态体育旅游经济发展潜力及对策研究. 安徽师范大学学报(自然科学版). 2021(06): 588-596 .  百度学术

百度学术

41. 温美龄,王艳芳. 全域旅游背景下赣州市体育旅游SWOT分析及发展对策. 当代旅游. 2020(33): 72-74+79 .  百度学术

百度学术

42. 杨乙元,张昌爱. 农村“三变”改革与民族特色村寨体育旅游融合发展路径研究. 六盘水师范学院学报. 2020(06): 1-8 .  百度学术

百度学术

43. 王菲. 我国体育旅游研究综述——基于CNKI文献计量可视化分析. 体育视野. 2020(08): 7-8 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(38)

下载:

下载: