"Peace and Harmony" in National Narrative in the Context of Globalization VariationAnalysis of the Discourse-Image-Meaning-Tao in the Opening Ceremony of 2008 Summer Olympics and 2022 Winter Olympics

-

摘要:

采用“言-象-意-道”的符号学方法,比较分析全球化变奏时代语境下两届北京奥运会开幕式的叙事模式及其叙事逻辑,发现:两届北京奥运会开幕式在符号选择、视觉修辞、呈现国家形象、传达主题意旨等方面,既有差异又有接续。2008年奥运会开幕式以民族文化展演为特征,建构了复兴的文明古国形象,意在融入国际社会,宣示重回强国之林。2022年冬奥会开幕式则更进一步,突出共识性对话风格,塑造了自信的现代大国形象,旨在融合各国构建人类命运共同体。在思想底色和价值内核上,两届北京奥运会开幕式都坚守了“和合”之道。两届北京奥运会开幕式“言、象、意”的差异和接续反映了中国奥运传播应对全球化主题变奏的语态创新,一以贯之的“和合”之道则是对中国“和合”外交定位的战略配称。表明:“和合”之道作为元叙事在国际交往中具有极大的竞争潜力,两届北京奥运会开幕式的成功经验揭示了讲好中国故事的可能进路,也说明了“和合”之道之于体育公共外交的重要性。

Abstract:Through the semiotic analysis of discourse-image-meaning-Tao, the narration modes of the opening ceremony of the two Olympic Games, 2008 Beijing Summer Olympics and 2022 Beijing Winter Olympics are compared, trying to find the hidden narrative logic in the context of globalization variations. It is found that the opening ceremony of the two Olympics showed differences and succession in the aspects of symbols, visual rhetoric, national image and theme representations. The 2008 Summer Olympics, by using national cultural performances, constructed the image of an revitalized ancient civilization trying to integrate into the international community and a return to the center of the world; while the 2022 Winter Olympics adopted the way of collaborative conversation with the world, which shaped the image of a confident and responsible major country, aiming to unite countries around the world and build a human community with a shared future. Although there were differences in discourse, images and meanings, the core values of the two opening ceremonies were essentially the same, both of which were the concept of peace and harmony. The changes of "discourse, images and meanings" in the opening ceremony of the two Olympic Games were the voice innovation for the changes of China's international communication in response to the theme change of globalization, and its constant thought of "peace and harmony" remained consistent with China's foreign policy as well. The research suggests that the harmony narrative of "peace and harmony" has great competitive potential in international communication as its narrative logic and successful experience on the opening ceremonies of the two Beijing Olympic Games has revealed a possible approach to tell a good story about China, and also showed the importance of the "peace and harmony" thought to sports public diplomacy.

-

奥运会是一场由国际奥委会、举办国、各国运动员代表、全球观众等多方主体共同参与完成的世界性媒体奇观(media spectacle)。其中,奥运会开幕式经过精心策划,包含多重隐喻,肩负着营造仪式氛围、传承体育精神、塑造国家形象、弘扬公共价值的多重任务。主办方需要精心挑选一系列代表性符号,通过巧妙的时空关系组合,建构出一个经得起全世界观众审视的视觉叙事文本。正因为其多重任务的角色特性和多重隐喻的叙事特征,奥运会开幕式也是理解体育国际传播和体育公共外交的典型案例。北京是世界上第一个先后举办了夏季奥运会和冬季奥运会的“双奥之城”。从2008年夏季奥运会(以下简称“2008夏奥会”),到2022年冬季奥运会(以下简称“2022冬奥会”),这14年间先后发生了国际金融危机、英国脱欧、叙利亚战争、中美经贸摩擦、新冠病毒感染疫情大流行等重大事件,国际局势风云变幻,全球竞争的主题从“全球化”(globalization)逐渐转向“逆全球化”(de-globalization),中国对外交往和对外传播的国际环境也发生了深刻变化。尽管如此,两届北京奥运会的开幕式依然获得了奥委会、国际国内公众、主流媒体和专业人士的认可[1],其成功经验值得探究。

1. 奥运会开幕式:奥运精神传承与国家形象自塑的世界性媒介仪式

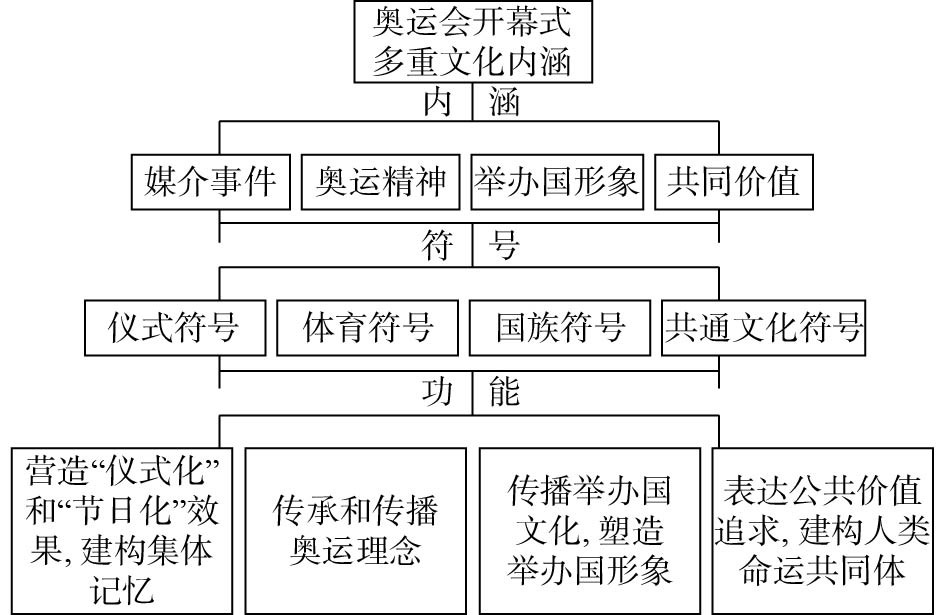

古希腊时期的奥运会虽以各种体育竞技为主要形式,其实质超越了体育,兼有祭祀神明和聚合族群的仪式功能。自1896年接续传统以来,现代奥运会历经100多年的发展,内涵更为丰富,功能更为多元。同时,开幕式作为基本环节逐渐惯例化和专业化,承担了超出体育之外的各种角色和功能。因此,现代奥运会开幕式具有多元符号构成和多重文化含义。

首先,奥运会具备竞赛、征服和加冕[2]的特征,是当代社会最典型也最宏大的媒介事件,奥运会开幕式则是其中最隆重、最壮观的媒介仪式。四年一届的奥运会聚集了全世界的注意力资源,在亿万观众“同时在场”的情境下,奥运会开幕式的“仪式化”和“节日化”效果尤为突出。场景设计、人物表演和传播技术共同营造的视觉景观,强化了人们的沉浸式体验和共同体意识,从而形成“天涯共此时”的集体欢腾(corrobbori)[3]。为突出庆典仪式和媒介事件的特征,奥运开幕式中常常采用焰火、笑脸等符号渲染欢快的节日氛围。

其次,作为全人类的体育盛举,奥运会开幕式担负着传播奥运精神的使命。古希腊奥运会崇尚“力量与智慧”,现代奥运会则张扬“更快、更高、更强”,倡导“卓越、尊重、友谊、对话、多元、宽容、没有歧视、公平竞赛、团结、发展、和平”的奥林匹克价值观[4]。2021年,为应对新冠病毒感染疫情给全人类带来的巨大挑战,“更团结”被增列为新奥运格言。奥运精神承载着人类超越自我的体育追求,也是人类文明进步的体现。因此,奥运会开幕式中的奥林匹克元素和体育元素必不可少,奥运五环、奥运口号等成为规定符号。

再次,对举办国而言,奥运会开幕式还是典型的以形象“自塑”为要旨的国家叙事(national narrative)。国家叙事是以国家为主体的政治传播[5],目的在于对内凝聚国民共识、对外展现国家形象[6]。全球瞩目的高关注度和高影响力使得奥运会成为各国形象展示的舞台,而奥运会开幕式是由主办国主演的“视觉秀”,具有天时地利人和之便。因此,在历届奥运会开幕式中,借助艺术性的编码展示本国的历史文化、民俗风情、现代成就,进而输出本国形象、获得国际认同,已成惯例。

最后,奥运会还是人类共享的盛会,是和平与合作的象征,奥运会开幕式必须彰显人类的公共价值和共同诉求。正如国际奥委会主席巴赫[7]所说:“体育是唯一能将人们团结在一起的活动,无论他们的社会、政治、宗教或文化背景如何。”奥运会承担着通过体育团结世界、促进沟通、加强合作的公共职能。因此,奥运会开幕式常常会借用共通的文化符号,表达对环境、灾难、技术、未来等公共命题的思考以及对人类共同梦想的追求[8]。

概言之,现代奥运会开幕式同时具备了营造仪式氛围、传播奥运精神、塑造举办国形象、弘扬人类公共价值的多重功能。基于相同的角色和功能,奥运会开幕式中的符号类型也大体相似,即都包括仪式符号、体育符号、国族符号和共通文化符号(图1)。

2. 研究问题与方法

2.1 研究问题

对于举办国而言,奥运会尤其是开幕式是最重要的体育公共外交平台。在这一全球焦点时刻,如何通过巧妙的符号组合和视觉修辞,将自身的理念主张,与奥运精神、仪式氛围、人类共同价值相结合,融于故事之中,以激发全球公众的情感共鸣和文化认同,成为各国举办奥运会开幕式时的重要命题。在修辞学中,选择和组合的不同即意味着“策略”和“功能”的差异[9]149。在此意义上,奥运会开幕式恰是观察各国体育公共外交和体育对外传播的最佳窗口,两届北京奥运会则是其中典型的成功案例。这两届北京奥运会相隔的14年间,世界正处于大发展和大调整时期,中国经济高速发展、国家实力增强、国际地位上升,美国主导的霸权秩序受到挑战,大国关系由合作走向对抗,单边主义和保护主义抬头,世界经济“逆全球化”趋势加剧,中国面临的国际舆论环境日益错综复杂,“中国威胁论”和“中国崩溃论”此起彼伏。两届北京奥运会开幕式依然能顺势而为,讲好了中国故事,在国家形象塑造和体育公共外交上均取得了良好效果。

那么,在迥异的全球化语境下,两届北京奥运会开幕式如何利用符号组合及视觉修辞来展开国家叙事,进而实现国家理念、奥运精神、仪式氛围与公共价值的融通?其叙事模式有何特征?背后潜隐的叙事逻辑是什么?对当前的体育国际传播与体育公共外交有何启示?这是本文试图回答的问题。

2.2 研究方法

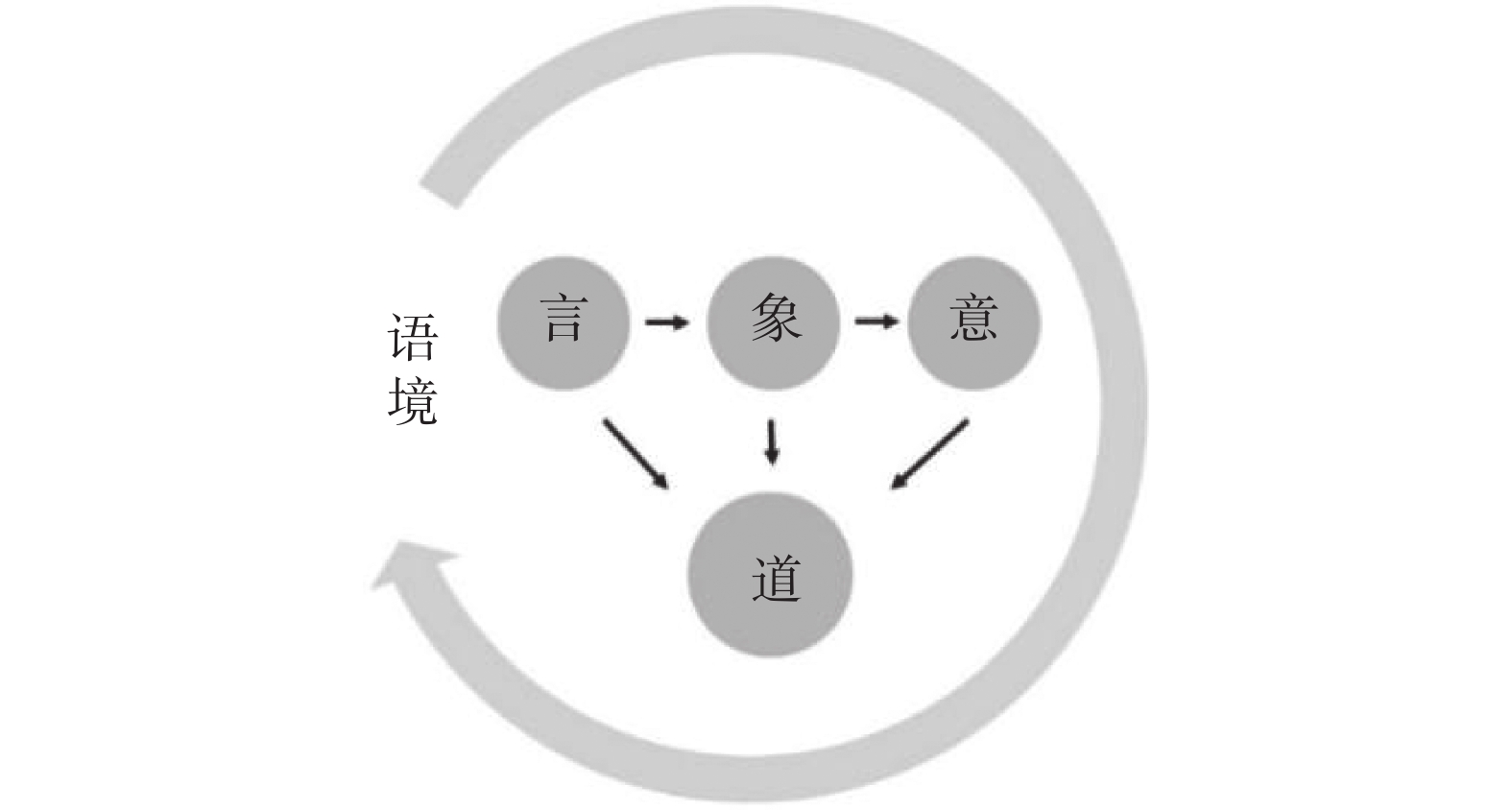

本文采用“言(Discourse)-象(Image)-意(Meaning)-道(Tao)”的分析方法探究上述问题。“言-象-意-道”是一种吸收了中国传统文论和西方现代语言学思想的符号学分析方法,代表了东方文化的编码和解码特色[10]。

迄今为止,符号学分析经历了从二分法到三分法再到四分法的演进。在西方现代语言学中,索绪尔把符号分为能指(signifier)和所指(signified):能指是符号的表示成分,是符号的形式;所指是符号的被表示成分,是符号的对象和意义。能指和所指的二分结构(dichotomy),大致对应中国古代文论中的“言”和“意”,即言语和其所传达的意义,“言意之辩”即是中国古代文论的核心论题。在索绪尔之后,皮尔斯提出了符号结构的三分法(trichotomy),即“再现体(representamen)-指称对象(object)-解释项(interpretant)”。这里的再现体相当于能指,指称对象和解释项则相当于所指,但比所指更进一步,强调了符号与其所指代事物之间的联系是通过解释来实现的。符号的三分法在中国文论中同样存在,如墨子的“名-实-举”,刘勰的“辞-事-情”,陆机的“文、物、意”[11],其中最典型、影响最大的是“言-象-意”。由于“言有尽而意无穷”,中国古代文论开始转向对“象”的关注。王弼借助《周易》卦象和卦辞,在“言”和“意”中增加了“象”,认为“言明象”“象存意”“得象忘言”“得意忘象”,阐明了“言-象-意”的关系[12],强调“立象以尽意”,即通过“象”来缝合“言”与“意”之间的认知断裂[9]182-183。对比可见,中国的“言-象-意”大致等同于皮尔斯的“再现体-指称对象-解释项”,但皮尔斯强调的是“解释项”在“再现体”和“指称对象”之间的中介作用,中国古代文论则更强调“象”在“言”和“意”之间的缝合过渡功能。“言-象-意”三分法的另一个特点是强调“意象”结合,由此催生了中国文学和美学的核心概念—“意象”(“象”与“意”的统一体,是以物象为基础而概括出来的具有象征意义的形象,体现为特定的象征方式和视觉形式)[9]182-183。中国古代文论对“言-象-意”的讨论主要停留在哲学思辨和审美体验层面,方法上也多用于对诗歌和散文等文学文本的分析。

在西方符号学的脉络中,巴尔特在索绪尔和皮尔斯的基础上认为意指有2个层次:第1层次属于语言系统,符号的能指表达的是表面意义(denotation);第2层次属于神话系统。第1层次的符号整体上作为能指,表达的是特定文化和社会背景下的引申意义(connotation)[13]。双重意指系统既丰富了“意”的维度,又揭示了意指的过程。可见,现代符号学对“意”的多重探究十分深入,但对“象”的分析相对薄弱。皮尔斯提出的“像似符、指示符、象征符”3种符号,虽然划分依据是基于意指对象,但其分析重点仍是再现体本身。而且,西方符号学的“对象”仍侧重于具体的“物象”,无法用来分析东方文化中具有复合性的“意象”。

此外,无论是二分法还是三分法,无论是西方符号学还是中国文论,对规范符号意指实践、限制符号表意范围的更深层的结构性特征都缺少探究,对理解更为复杂的国家叙事稍显乏力。哲学和语言学中的元叙事和元话语理论对此有充分讨论,值得借鉴。

李思屈结合西方符号学思维和中国阴阳辩证观,提出了“言-象-意-道”的符号学四分模式。该模式把“言-象-意-道”依次视为传播符号的语言要素、形象要素、意识要素和客观真实4个方面,并通过传播实践中不同要素的侧重,用以解释广告的4种类型。但该模式偏离了易学中“言-象-意”的表征逻辑与递进关系,而是把它们并列处理。在这个模式中,对符号的分析仍停留在基本的“能指-所指”层面,未能体现如他所说的东方符号的统合模式和东方文化的整体思维。鉴于此,本文基于易学的“言-象-意”表征逻辑,借鉴元话语和元叙事理论,结合本文研究目标,通过扬弃对“言-象-意-道”符号模式进行改进和优化。

在“言-象-意-道”四分模型中:言为再现体,是外显的叙事话语;象即指称对象,是言所再现出来的主体形象;意即意义,是对言的解释,也是象的主旨反映;道则是言象意背后的元叙事和元话语。具体到本文中:“言”即话语,包括了奥运会开幕式所运用的各种语言符号和非语言符号,以及进行符号编码的各种修辞方法和叙事手段;“象”指奥运会开幕式通过符号所呈现出来的中国文化意象和中国国家形象;“意”指奥运会开幕式叙事所传达的主题和意图;“道”则指奥运会开幕式叙事隐藏的意识形态,即更为根本的叙事原则和价值主张,是元叙事(meta-narrative)。如图2所示,“言-象-意-道”层层递进,逻辑严密,结构严整,是符号学分析的有效工具。改进后的“言-象-意-道”分析模型兼顾了中国文化对“象”的重视,以及现代符号学对意义的多层探究,更适合解释充满意象的东方文化,对研究基于视觉修辞、具有多重隐喻的奥运会开幕式也更为适宜。

3. 从融入到融合:两届北京奥运会开幕式的叙事模式分析

本文结合不同阶段的全球化语境分别对两届北京奥运会的“言、象、意、道”展开分析,揭示其采用的符号组合和视觉修辞、呈现的国家形象、传达的主题意旨以及根本的价值主张,进而通过综合比较,归纳背后的传播逻辑和实践经验,为当下讲好中国故事和提高国际传播能力提供参考。

3.1 “言”:从民族文化展演到共识性对话

从话语上看,两届北京奥运会开幕式都采用了前文所述的“媒介仪式-奥运精神-举办国形象-人类共同价值”这一经典结构,都包含了仪式符号、体育符号、国族符号和共通文化符号这四大类型,但具体的符号组合、修辞方式和叙事框架存在较大差异。

比较分析可见,2008夏奥会开幕式呈现出较为明显的民族文化展演特征。文化展演(cultural performance)是文化人类学家米尔顿·辛格提出的概念,最初用来表示音乐会、戏剧、演讲、庆典等仪式性活动,认为文化展演是一种象征性展示,“封装”着值得关注的文化信息,通过展演观众得以认识蕴含其中的观念内容[14]。文化展演概念如今多用于民族和民俗文化旅游语境中,指本民族或本地人面对外来观众象征性展示自身文化的仪式性活动,其目的在于推动区域旅游经济发展,增强表演者的文化认同和自信,同时促进观赏者对异域文化的了解和喜爱,推动文化传播和交流[15]。文化展演结构通常是传统的“看与被看”,观众与表演者是主体与客体的二元对立关系,存在着一定的物理距离和心理距离,他们彼此观望,互为镜像,借助“他者”来确认自己的身份[16]。

2008夏奥会开幕式运用了大量极具象征性的国族符号来展示本土文化,通过视听符号的蒙太奇组合和集中化呈现,展现中国文化的多个华丽截面。从表1可以看出,2008夏奥会开幕式中的国族符号多达36个。开幕式设置了上下篇,分别是展示历史的《灿烂文明》和描述现代的《辉煌时代》,其中《灿烂文明》多达8章,包括击缶而歌、历史足迹、梦幻五环、画卷、文字、戏曲、丝路以及礼乐,中国引以为豪的四大发明、文房四宝、戏曲、乐舞等传统文化符号轮番登场;开幕式虽然也采用了星光、宇航员等现代文化符号,但其凸显程度和出现频率远不及传统文化符号。开幕式通过“人海战术”的集体主义景观实现了史诗般的视觉效果,尤其是击缶而歌、活字印刷、太极等群体表演节目,调动了万名演员;为保证整齐划一,开场的击缶而歌还精心挑选了2008名士兵。大场面、大规模、大制作营造出的视觉奇观反映出主办方意图展现东方文明古国的魅力,从而增强民族自信、增进文化交流。此外,整个开幕式以“举办国”为中心的叙述模式也强化了观众和表演者之间的二元对立关系,形成了典型的民族文化展演。

表 1 两届北京奥运会开幕式的符号选择差异Table 1. Different symbols of the opening ceremony of the two Olympic Games类别 仪式符号 体育符号 国族符号 共通文化符号 2008

夏奥会焰火、不同肤色人们的笑脸、火炬、火炬传递、点火 奥运五环 日晷、击缶、飞天、56个民族、五星红旗、中国画卷、文房四宝、古琴、檐画、陶瓷、青铜器、水墨、汉字、孔子三千弟子、竹简、活字印刷、“和”字、桃花、长城、中国传统戏曲、丝绸之路、敦煌舞者、海上航运、瓷器、茶、指南针、昆曲、大唐盛世、龙柱、画师、乐师、风筝、鸟巢、人民安居乐业的影像、太极、钢琴家郎朗与孩童 星光、银河、飞瀑、儿童绘画、宇航员、蓝色星球、孩童、和平鸽 2022

冬奥会焰火、火炬、火炬传递、点火 历届冬季奥运会标志、冰球撞击、冰雪五环、破冰、由参赛国名称组成的雪花、冰雪运动员运动瞬间、跳台滑雪、一起向未来(文字)、更高、更快、更强、更团结(文字)、儿童滑雪/冰、冰蓝色水墨、冰立方、点火 二十四节气、冰蓝色水墨、黄河之水 小草发芽、燕子、蒲公英、世界各地年轻人生活的影像、破冰、儿童、和平鸽、橄榄枝 相比之下,2022冬奥会开幕式则具有鲜明的共识性对话风格。巴赫金的对话理论认为共识是对话的必要条件[17]。共识性对话可以理解为叙事结构中强调多元主体而非单一主体,认为:在叙事关系中应“去他者化”;在叙事形式上反对独白,强调对话与互文;在叙事主题上突出文化间性,采用共同或共通的议题;在叙事目标上能实现文化共情,实现共同的跨域性价值追求。从表1可以看出,冬奥会开幕式中的中国传统文化元素大幅减少,仅使用了3个国族符号,非举办国的符号明显增多:譬如一片片标识所有冬奥代表团名字的“小雪花”,汇聚成一朵璀璨夺目的“大雪花”;又譬如来自各国不同肤色的年轻人并肩前行,描绘各国人民生活和工作瞬间的影像长河在身后徐徐展开,多元符号共在强化了多元主体的叙事结构及对话和共融的叙事形式。

同时,2022冬奥会开幕式更多地使用了共通文化符号和体育符号展开视觉修辞,突出叙事主题的公共性。譬如用小草象征生机、用蒲公英种子象征希望、用雪花象征团结、用儿童象征未来······体育符号更是多达14个,较2008夏奥会有了大幅提升。例如,冰立方中所雕刻的历届冬奥会标志、冰球撞击、跳台滑雪、滑冰等元素。在修辞上,除了直接展示体育本身的魅力和冰雪运动的特点外,还把体育精神与中国文化及人类命运共同体理念进行了有效同构:譬如冰蓝色的水墨从天而降,逐渐幻化成黄河之水,从鸟巢倾泻而下,铺满全场,既寓意冰雪运动的特点,又暗示“黄河之水天上来”的中国文化意象;又譬如奥运五环的破冰而出,不仅隐喻了奥运精神的传承,也表达了人类打破隔阂、彼此融合、互相理解的愿景。同样是微观视角,以二十四节气的方式倒计时,借助气候变化来呈现中国的时空观,又以“天涯共此时”的意象隐喻全人类的共通和共融。这正是文化间性的体现,即承认和尊重各种文化差异,不同文化主体之间构成对话关系,强调文化间相互影响、借鉴的内在关联[18]。因此,借由系列符号和修辞,在叙事目标上体现了团结、希望、融合、理解、浪漫、友爱等一系列跨域性的共享价值。

3.2 “象”:复兴的文明古国与自信的现代大国

通过“言”的分析可以看出,2008夏奥会开幕式与2022冬奥会开幕式在符号、修辞、叙事方面差异明显,也因此建构出气质不同的国家形象。

2008夏奥会开幕式采用了集体主义景观、宏大叙事以及强调文化个性的“国族框架”为主的叙事模式,建构出一个既拥有璀璨的传统文化,又拥有兴盛的现代科技,历史悠久、底蕴深厚,正在崛起并重新走向世界中心的东方古国形象。集体主义景观属于国家审美,这种政治化美学凸显的是国家、民族、文化和历史等价值取向,其特点是将国家话语和集体记忆嵌入仪式中。在国内层面,通过政治询唤(interpellation)激起国人的民族自豪感,实现国人对民族文化和民族身份的想象、感知以及认同。在国际层面,通过展演民族文化的价值与魅力,宣示强大的国家形象,实现世界民众对东方文化的理解与认同。宏大叙事倾向于以历史截面为主要叙述对象,以意识形态和抽象概念为叙事内容,在叙事形式上往往追求题材的宏大、主体的一致和结构的完整[19]。正如2008夏奥会开幕式的叙事策略,是以《灿烂文明》《辉煌时代》等篇章的形式将密集的视听符号串联起来,通过华丽的文化截面,强调东方文化的召唤,建构了一个拥有悠久历史和灿烂文明的传统古国形象。以“国族框架”为主的传统叙事模式强调的是文化个性,迥异的文化个性有助于建构人类文化的丰富性和多样性[20],通过策展辉煌的历史、丰富的文化、古老的传统、恢弘的气势强调东方文化的独特性,把中国历史演进和文化进程推介给对它尚不熟悉的国际观众,让他们体验异域文化的魅力,进而认可一个崛起的东方大国形象。但是,这种大国形象的展示是集约的、抽象的、笼统的。由于舞台着力于展演“我”的故事,国际受众是被动的旁观者,而非积极的互动者。视觉和心理的震撼固然可以给人留下整体上的东方文化意象和崛起的大国印象,但因为缺少共通的意义空间和具体的情感联结点,海外观众的心理认同效果比较有限。

2022冬奥会开幕式则不然,它通过个体化视角、微观叙事和文化共性塑造的则是一个追求和平、和谐、合作,具有东方诗意和文化自信的负责任大国形象。个体化视角以“平民史观”为基础,强调个人话语,它将人从集体中拯救出来,使“人”这一主体概念超越政治壁垒和文化隔阂,形成全球情感的共振[21]。通过儿童与动物滑冰滑雪等展现普通人日常生活的景观呈现个人的价值和理想,从而凸显“人”的存在和意义。从个体出发,以小见大,再超越个体,关联人类共享的生命体验,触发人类共通的情感,在情感连接的基础上形成“情感共通体”。经由小人物、小场景、小情感展示出人类共同的生命体验属于微观叙事,能够折射出人类共享的意义空间,勾连起人类共通的情感音符,以浸润效果加深对人类命运共同体的理解,淡化了政治色彩。在微观叙事中,价值观不是高高在上,文化也不再遥不可及,信念变得可亲可感。正如格奥尔格·齐美尔所言:即使是最为普通、不起眼的生活形态,也是对最为普遍的社会和文化秩序的表达[22]。微观叙事策略的使用并不意味着对诸多价值和文化的摒弃,相反,微观叙事也可以见微知著,通向人性终极价值的向度,与宏大叙事殊途同归。基于微观视角的“全球框架”叙事,着眼于超越了时空界限、地域限制、信仰差异以及政治隔阂的文化共性,以确保不同文化间的相互理解。选取大量在审美需求和价值取向上接近或一致的共通性文化符号,以具有互通性的“共同解释项”和同质性的“符号互动”来实现国际接受[23]。海外观众不再只是旁观的“他者”,而是被纳入叙事体系中,因为舞台上出现了自己国家的名字以及看到了相同肤色的演员而产生在场感和代入感,具身体验被激活,“你中有我,我中有你”的意涵被传递出,你、我变成了“我们”。在此过程中,中国符号看似减少了,却更好地融入了全球共通的文化符号之中;“你中有我,我中有你”,相互交融,反而传递出了一个更加立体和多元的中国形象—负责任的、有担当的、爱好和平的、包容的、开放的大国。这样的中国形象是具体可感的,也是可信、可爱、可敬的。

3.3 “意”:融入世界与融合全球

2008夏奥会开幕式旨在通过国家形象的全新展示融入国际社会,积极加入全球化浪潮,宣示重回世界强国之林。中国人有深厚的奥运情结,这不仅源于1993年首次申奥失败的不甘,更源于100多年前“东亚病夫”这个羞辱性称号背后国家体育落后、国民体质羸弱的痛楚历史记忆。在“弱肉强食之世界”求民族“自由平等之地位”,是几代中国人的梦想。1908 年,《天津青年》的“奥运三问”就包含了“中国什么时候能举办奥运会”。举办奥运会是一个国家综合国力的体现,2008夏奥会的成功申办可谓百年心愿一朝梦圆。所以,2008夏奥会的核心诉求是圆梦、宣告、证明。“同一个地球,同一个梦想”的口号,表达的也是“中国的奥运梦想”。2008年是中国第一次举办奥运会,一个既古老又崭新的东方国家需要在全世界面前进行“自我介绍”,展示“我们是谁”。正如北京奥组委开闭幕式工作部部长张和平所说,中央对2008夏奥会开闭幕式提出的要求是“精彩、新颖,具有民族特色、时代特征和世界眼光”[24]。因此,2008夏奥会开幕式的重要使命,就是要用世界语言讲述中国故事,将一个开放自信的东方大国栩栩如生地展示在世界观众面前;就是要告诉世界,中国不再是过去那个贫穷、落后、封闭、守旧的中国,中国正在崛起、中国和你们一样、中国也可以。所以,大量的中国传统文化符号成了开幕式的必备,宏大的“国族框架”叙事和盛大的万人集体表演也成为了标配。这充分表达了中国融入国际主流社会的热切心态,不仅积极展示文化中最灿烂最优秀的一面,还真诚地向国际世界表达“我和你,心连心,同住地球村”“来吧!朋友,伸出你的手”“我家大门常打开,开放怀抱等你”。可以说,中国奥林匹克梦想实现的过程,也是中国融入世界的过程,而现代奥运会则是中国获得国际认可的最佳媒介[25]。

2022冬奥会开幕式所传递的意义则大为不同,它旨在通过共通性的文化叙事,试图融合全球各国,构建人类命运共同体。中国在2001年加入世贸组织之后,开启了高速发展的历程,2008年之后态势更为明显,经过14年的发展,中国的崛起已成为必然,中国作为大国也成为事实,中国在国际事务中的角色和作用越来越关键、影响越来越大,已然站在世界舞台的中央。同时,国家竞争格局发生了剧烈变化,冲突加剧、风险增多,隔离、排外和逆全球化抬头,中国肩负大国责任,提出了构建人类命运共同体的倡议。因此,在2022冬奥会开幕式,“一起向未来”成为主题。这是一个倡导式的祈使句,主语不再是“我”,而是“我们”,充分表明中国已经转变了身份,成为规则的制定者和游戏的主导者。此时,不再需要向世界重复介绍中国,而是要回应西方政客和媒体把体育政治化的企图,直面新冠病毒感染疫情之后的人类共同风险危机,结合奥运精神展示一个更为真实、立体、全面的中国。所以,体育符号和共通文化符号成为开幕式的主要构成,突出文化共性和易于唤起个体共鸣的微观叙事成为标配。

3.4 “道”:“和合”思想与中国魅力

如前所述,“言-象-意-道”分析模式中的“道”是元叙事,具有目标性、主题性、连续性和内在一致性,是“言-象-意”背后的文化基因和思维定式,反映了特定文化中人的共同行动规则。具体到奥运会开幕式,“道”则是指规定和支撑开幕式叙事背后的表意原则和价值主张。

比较之下,两届北京奥运会开幕式在“言、象、意”方面既存在较大差异,又有一种递进的接续关系—叙事方式上从文化展演到社会整合,形象塑造上从复兴的文明古国到自信的现代大国,主题意旨上从融入世界到融合全球,变得更开放、更接轨、更包容。那么,两届北京奥运会开幕式“言-象-意”背后的“道”又是什么?

进一步考察可以发现,从2008年的“同一个世界,同一个梦想”到2022年的“一起向未来”,两届奥运会背后的根本价值取向极为一致,都是对团结、交流、携手、合作、共享、共赢的倡导,即一以贯之的“和合”公共外交思想和对外传播准则—“和合”之道(表2)。

表 2 两届奥运会开幕式的话语特征比较Table 2. Comparison of discourse features for the opening ceremony of the two Olympic Games类别 言 象 意 道 2008

夏奥会民族文化展演模式

国族符号为主,突出文化个性,“看与被看”关系,史诗叙事、视觉奇观传统文化璀璨,现代科技兴盛,历史悠久、底蕴深厚,正在复兴的东方古国形象 通过国家形象的全新展示,融入国际社会,宣示重回世界强国之林 一以贯之的“和合”公共外交思想和对外传播准则:对团结、交流、携手、合作、共享、共赢的倡导 2022

冬奥会共识性对话模式

体育和共通文化符号,突出文化共性,对话关系,个体叙事、视觉同构追求和平、和谐、合作,具有东方诗意和文化自信的现代大国形象 通过共通性的文化叙事,融合全球各国,构建人类命运共同体 “和合”是中国传统文化的核心价值和根本精神[26]。“和”指和谐、和平,“合”即合作、融合,它们都强调包容、交融、共生,反对冲突、对抗、排斥。儒家的仁爱忠恕、和而不同、修德来远、天下大同、协和万邦,道家的天人合一、阴阳互补、相生相克,墨家的兼爱、非攻,释家的利和同均、普度众生,均是“和合”思想的具体表现。“和合”思想反映了中国人对人与人的关系、群体与群体关系、国家与国家关系的理解,也是中国人处理人际、群际乃至国际关系的行动准则。新中国外交思想“和平共处五项原则”,正是对这种和合文化传统的运用、继承与发展[27]。当然,早期的外交思想主要体现了“和合”思想中的“和”。随着中国国际地位的提升和影响力的增强,新时期的外交思想不仅强调“和”也更强调“合”,着力构建“不结盟、不对抗、不针对第三国”的新型大国关系,“与邻为善、以邻为伴”的周边国家关系,“义利兼顾、以义为先、互利共赢”的发展中国家关系,以及“拆墙而不筑墙、开放而不隔绝、融合而不脱钩”的多边外交关系。2015年9月,习近平在第70届联合国大会上提出“构建以合作共赢为核心的新型国际关系,打造人类命运共同体”,“和合”思想在新时期外交中得到充分体现[28]。

奥运会是典型的公共外交平台,开幕式更是其中的关键。两届奥运会开幕式尽管在符号、修辞和叙事方式上各有不同,但深植其中的“和合”价值理念是一贯的,与中国新时期的外交思想一脉相承。

2008夏奥会开幕式尽管主旨是回顾悠久历史文化、展示文明古国形象,但其深层意图仍是在传递“和平、合作、和睦、融合”的理念。开幕式体育场上展现的2008张世界各地儿童的笑脸,入场仪式中各国运动员彩色足迹与文艺表演共同演化出的“人类家园”图景,都生动地诠释了“同一个世界、同一个梦想”的主题;《北京欢迎你》的歌词“相约好了在一起,我们欢迎你······天大地大都是朋友请不用客气······画意诗情带笑意,只为等待你”等,更是表达了中国人对朋友的热情,对友谊的期待,对环球一家、万众同乐的向往。“和合”思想最典型的体现是开幕式主题曲《我和你》的演唱。歌词“我和你/心连心/共住地球村”及“You and me/from one world/we are family”,即是对四海一家、天下大同、美美与共的深情呼吁。歌曲大量融合民族元素和国际风格,曲风舒缓温情,尽显“地球村”的和谐之美,再加上中国歌手刘欢和英国歌手莎拉·布莱曼的联袂演唱,更是把中外合作共创、东西文明交融的“和合”理念表达得淋漓尽致。此外,开幕式中太极表演所展示的“天人合一”、液晶蓝色星球所展示的“同一家园”,以及“丝绸之路”所展示的中西方经济文化交流,都在传达着中国所秉持的“和合”交往之道。

相较于2008夏奥会开幕式,2022冬奥会开幕式对“和合”思想的表达就更为直接、成熟和体系化。它响应国际奥委会在奥林匹克格言中加入的“更团结”愿景,以“简约、安全、精彩”为创作原则,以“构建人类命运共同体”为核心表达,立足于从全世界的角度展望未来。正如习近平主席在会见国际奥委会主席巴赫时所表示的,“世界各国与其在190 多条小船上,不如同在一条大船上,共同拥有更美好未来”[29]。这正是选择“一起向未来”作为北京冬季奥运会口号的目的,倡导国际社会放下分歧、搁置争议、团结一心,共同面对后疫情时代世界的各种不确定性,携手向未来,既表达出了国际社会的共同心声,也体现了中国的负责和担当。在歌曲选择上,主题曲《一起向未来》歌词“我们都需要爱/大家把手都牵起来/Together for a shared future”的直白呼吁,背景音乐《和平—命运共同体》和《我们都需要爱》的隐喻暗示,以及19首世界著名古典音乐选段作为各国运动员入场音乐的巧妙设计,都在热切地表达着休戚与共、携手同行、爱与包容的“和合”思想。在表演环节,奥运五环“破冰”而出的精妙创意,不仅寓意着奥林匹克运动能够打破偏见与冲突的坚冰,让各国人民融为一体,也体现了团结与爱的温情暖意,具有融冰为水的力量。更值得一提的是雪花创意,镌刻着各代表团名字的雪花纷纷落下,冰雪五环照映下的大雪花缓缓升起,雪花、五环、月亮、地球交相辉映,“团结友爱、公平竞争”的奥林匹克精神和“和衷共济、融合共生”的“和合”理念得以传播和共情。“和合”之道,既是中华文明的特质,也是世界不同文明的共通理念[30],具有极强的普适性和传播力,更易促成全球公众的价值认同。做好公共外交和对外传播,讲述中国故事,必须回应“我们是谁,我们从哪里来,我们向哪里去”等国际社会关切的问题[31]。元叙事是一种具有合法化功能的叙事,“和合”之道作为元叙事,其价值内核不仅揭示了中国的文化特质,也彰显了中国的发展道路,更表明了中国的未来承诺,因此,它可为中国对外传播和国际交往行动提供更有效的伦理基础。

4. 因应时势与一以贯之:两届北京奥运会开幕式的叙事逻辑

如何理解两届北京奥运会开幕式在“言、象、意”上既有明显差异又有接续关系,在“道”上则几乎一致?两届奥运开幕式的叙事逻辑是什么?下文尝试结合全球化变奏下的国际环境以及中国自身的文化传统和外交思路展开分析。

4.1 “言、象、意”之差异与接续:全球化变奏下的叙事语态调适

任何叙事话语都是在特定环境中产生的,都是对特定话语环境的回应。理解两届奥运开幕式的叙事逻辑及其成功经验,必须置身其发生的具体时代语境中进行回溯。

首先,是对全球化变奏下中国国际地位与舆论环境变迁的积极应对。2008夏奥会时,全球化是世界趋势和主题,中国刚刚加入世贸组织,进入经济发展快车道。2008年中国的GDP国家排名世界第三,是世界第四大经济体,但与美国、欧盟还相差甚远;中国虽然经济上已经崛起,但国家软实力很弱,在国际上也缺少话语权;积极学习西方先进的生产技术、管理经验和优秀文化,与国际接轨,成为当时社会的主流思潮。因此,融入世界成为2008夏奥会开幕式的主题。正因为在国际上影响还有限,做好自我介绍、呈现文明古国和东方文化就成为题中应有之义。因此,通过集体主义景观强调文化特性的史诗叙事和文化展演模式在当时是适切的。

2022冬奥会时的时代语境则大为不同。一方面,中国综合国力大幅提升,2021年GDP排名第二,成为第二大经济体,GDP总量已经接近美国,与第三名日本拉开距离,随着经济的增长,中国对世界的影响已经不容忽视。另一方面,国际关系在2008年金融危机以后逐渐出现“逆全球化”趋势,随着英国脱欧、俄乌冲突加剧、中美经贸摩擦持续,加上新冠病毒感染疫情的全球大流行,世界面临越来越多的不确定性,国际关系的不信任、不合作和抱团、排斥迹象越来越明显。尤其是中国,因为在社会制度、发展道路以及意识形态上与西方有较大差异,不被信任,“中国威胁论”不时在西方媒体上演,但因为国际话语权问题,中国却处于被动地位。在这一语境下,谋求国家软实力和国际话语权提升、解决“挨骂”问题成为新阶段的任务。因此,“减轻政治负载、调适传播调性”的话语策略对2022冬奥会至关重要[21],必须借冬季奥运会缓和文明冲突,借奥林匹克文化缩小文化差异[32],采取以“我们”为中心、强调文化共性的微观叙事,重新联结“地球村”,扭转中国在国际舆论场的困境。事实证明,2022冬奥会开幕式的修辞和叙事效果是成功的,在仪式的浸润下,共通性的文化符号和基于个体体验的微观叙事促成了情感唤起与文化感染,发挥了体育作为人类社会黏合剂的功能,解决了以往因文化差异而形成的不同话语体系问题[33],让全世界感受到了价值相通、命运相连。

其次,是体育在中国社会的角色与功能变迁的反映。体育作为一种“软实力”,其价值广泛地体现在政治、经济、文化、外交等方面。在我国,体育的功能先后经历了20世纪50年代作为“爱国劳动卫生”的宣传工具,20世纪60年代作为群众教育的工具,以及20世纪70年代作为外交斗争的特殊工具,并在中国开始重返世界体育赛场后,体育的功能逐渐转向建构国家形象和强化国际认同[34]。2008年,中国举全国之力承办奥运会,奥运会承载着中华民族复兴的梦想,担负着宣告中国崛起的使命。在这一时代语境下,利用全球体育盛会建构全新国家形象的目的优先于对体育精神的传承与传播。在2008夏奥会成功举办之后,学界和业界开始反思奥运传播话语中体育精神让位于政治属性的问题[35],回归体育本质的声音日益高涨。2022冬奥会举办时,中国的政治、经济以及体育成绩在国际上的能见度有显著提高,文化自信成为共识。在新的时代语境下,中国对待奥运会的态度有了较大转变,强调体育的本质价值优先于其政治功能,体育理念也从以竞技为核心、以结果为导向转向以实际参与和过程享受为重心,体育开始回归普通人的日常生活[36]。因此,在2022冬奥会开幕式上,体育符号能见度更高,体育精神与奥运文化日益彰显,体育联结人类共同价值的作用更为突出,体育超越民族、超越意识形态的特征愈加显著,促使全世界“一起向未来”,建构“人类命运共同体”。

综上,两届北京奥运会开幕式“言、象、意”的差异是中国奥运传播因应全球化主题变奏的语态创新,两届北京奥运会开幕式“言、象、意”的接续则反映了中国奥运国家叙事超越时代的语态关联。

4.2 “道”之一贯性:“和合”体育外交的战略配称

从战略层面看,两届北京奥运会开幕式国家叙事的“和合”之道,既是对中国传统文化中“和合”思想的继承和传播,也是对中国“和合”外交路线在体育领域的战略配称。迈克尔·波特[37]把战略分为3个层次,即定位(positioning)、取舍(trade-offs)、配称(fit):定位是创造独特、有利的竞争优势;取舍是决策该做什么不该做什么;配称则是建立各项运营活动的关联性和匹配性。好的战略是独特的定位、明确的取舍、切实的配称,企业如此,国家亦然。中国有着悠久而丰富的“和合”文化传统;新中国更是在建立之初就确立了“和平共处五项原则”的和平外交政策;改革开放以来,进一步强调“不扩张、不称霸、不结盟”的和平崛起道路;2013年,习近平总书记更是明确提出了“构建以合作共赢为核心的新型国际关系”的外交主张[38]。所有这些,都一以贯之地体现了“和合”外交理念,体现了爱好和平、崇尚合作、鼓励融合、致力和睦的全新外交定位。从短期看,“和合”外交路线不能结盟、不能扩张、不能称霸,国际行动受到诸多限制;从长远看,其能够赢得国际社会的信任,有助于塑造良好的国家形象,更利于团结发展中国家和周边国家。这种取舍是值得的,这种定位也要求国家在各种外交活动包括公共外交方面的相应配称。两届奥运会开幕式“形散而神不散”“万变不离其宗”的“和合”国家叙事,正是对继承“和合”传统的国家体育外交的战略配称。

4.3 全球化变奏语境下的元叙事与多维国家叙事

由于意识形态、种族、文化等因素的限制,无论是中国的国际形象还是中国体育的国际形象,一直以来都不尽如人意[39]。因此,塑造可触、可感的中国国际形象,增进理解、消除偏见,也是“提升国际传播能力、讲好中国故事”倡议的主要动因[40]。两届北京奥运会开幕式“言、象、意”的差异与接续,以及“道”的一以贯之,揭示了在全球化变奏语境下提升国家形象、讲好中国故事的一种可能进路,即在把握好元叙事的基础上进行多维国家叙事。所谓元叙事,是具有合法化功能和话语优先权的叙述,它根植于历史和集体无意识之中,很多国家都有自己的元叙事,譬如“自由民主”之于美国,“和合”思想之于中国。元叙事围绕神话、原型、隐喻、价值观4个维度建立国家话语的合法性,可以为国家叙事体系奠定基础,为讲好国家故事提供方法论指引[41]。

“和合”之道,承续传统、应时顺势。同时,国家叙事还需要考虑不断变化的传播语境,以“互文性”思维超越单个文本,通过和外部环境互动进行传播调适,探索多维国家叙事路径,强调在叙事议题和路径上的多元化,以传递丰富的、不同侧面的中国形象。无论是梁启超提出的“三个中国”—中国的中国、亚洲的中国、世界的中国,还是王义桅[42]进一步完善的“三维中国”—文明复兴的传统中国、创造奇迹的现代中国、融入世界的全球中国,都在表明建构立体的、多面向的中国的重要性。换言之,中国形象不应是单一固化的,需要根据国家定位在全球化变奏中进行多维度建构,而元叙事则作为国家精神内核始终融入其中。两届北京奥运会开幕式都以“和合”思想作为故事的内核,尽管为因应全球化变奏而在“言、象、意”上各有侧重,但两者在前后发展上是连续的、衔接的,如2022冬奥会“自信的现代大国形象”既符合当前的身份定位,又与2008夏奥会“复兴的文明古国形象”一脉相承。元叙事为战略根本,多维国家叙事为因应策略,二者交融互织、相得益彰,正是两届奥运会开幕式成功的原因。

两届北京奥运会开幕式的成功或可说明,中国在国际竞争的元叙事层面逐渐形成了全新的定位、规则和模式,“和合”之道既有中华文明特质,又兼具共同价值,有望打破西方民主叙事和霸权主义的垄断。因此,以“和合”之道为核心价值展开体育公共外交,将是未来中国体育提升国际话语权重要且有效的途径。同时,适应“百年未有之大变局”,根据全球化主题的变奏,呈现丰富而有侧重点的国家形象应成为今后体育公共外交的重点。

5. 结束语

通过“言-象-意-道”的符号学方法比较分析了在全球化变奏的时代语境下两届北京奥运会开幕式的叙事模式特征及其背后的叙事逻辑。研究发现,两届北京奥运会开幕式“言、象、意”的差异和接续,反映了中国奥运传播因应全球化主题变奏的语态创新;两届北京奥运会开幕式对“和合”之道的传承,正是对坚守“和合”传统的国家体育外交的战略配称。

两届北京奥运会开幕式的叙事逻辑与成功经验,对于全球化变奏中的体育国际传播和体育公共外交极具启发意义。以往对奥运会开幕式的研究,多着眼于视觉修辞、审美体验和文化意涵的解读,却忽略了奥运会开幕式的公共外交功能。实际上体育公共外交平台更接近奥运会的本质,而开幕式能够聚拢注意力资源、展示举办国形象、传递东道主立场,是奥运会公关职能的主要履行者。两届北京奥运会开幕式的“和合”叙事,因共同价值特征,使它具备了和西方民主叙事竞争的实力,并有望打破后者的垄断。因此,本文认为,两届北京奥运会开幕式的“言-象-意”可作为体育对外传播的参照范本,其中反映的奥运传播“和合”之道更值得推而广之。在此意义上,从公共外交的视角重新审视奥运会开幕式既可深化奥运传播研究,也可增强我们对体育国际传播及其效果的理解,从而讲好中国故事。本文仅对在中国举办的两届北京奥运会开幕式做了探索性比较分析,研究结论可能存在一定局限。后续的研究可对不同国家的奥运会开幕式之“言-象-意-道”进行横向和纵向比较分析,揭示不同国家奥运传播的叙事模式及背后的叙事逻辑,对提升我国的体育国际传播能力和体育公共外交水平当大有裨益。

作者贡献声明:汪蓓:构建论文选题,设计论文框架,搜集资料,撰写、修改论文;作者贡献声明:万晓红:提供理论参考,指导论文修改、整体论证。 -

表 1 两届北京奥运会开幕式的符号选择差异

Table 1 Different symbols of the opening ceremony of the two Olympic Games

类别 仪式符号 体育符号 国族符号 共通文化符号 2008

夏奥会焰火、不同肤色人们的笑脸、火炬、火炬传递、点火 奥运五环 日晷、击缶、飞天、56个民族、五星红旗、中国画卷、文房四宝、古琴、檐画、陶瓷、青铜器、水墨、汉字、孔子三千弟子、竹简、活字印刷、“和”字、桃花、长城、中国传统戏曲、丝绸之路、敦煌舞者、海上航运、瓷器、茶、指南针、昆曲、大唐盛世、龙柱、画师、乐师、风筝、鸟巢、人民安居乐业的影像、太极、钢琴家郎朗与孩童 星光、银河、飞瀑、儿童绘画、宇航员、蓝色星球、孩童、和平鸽 2022

冬奥会焰火、火炬、火炬传递、点火 历届冬季奥运会标志、冰球撞击、冰雪五环、破冰、由参赛国名称组成的雪花、冰雪运动员运动瞬间、跳台滑雪、一起向未来(文字)、更高、更快、更强、更团结(文字)、儿童滑雪/冰、冰蓝色水墨、冰立方、点火 二十四节气、冰蓝色水墨、黄河之水 小草发芽、燕子、蒲公英、世界各地年轻人生活的影像、破冰、儿童、和平鸽、橄榄枝 表 2 两届奥运会开幕式的话语特征比较

Table 2 Comparison of discourse features for the opening ceremony of the two Olympic Games

类别 言 象 意 道 2008

夏奥会民族文化展演模式

国族符号为主,突出文化个性,“看与被看”关系,史诗叙事、视觉奇观传统文化璀璨,现代科技兴盛,历史悠久、底蕴深厚,正在复兴的东方古国形象 通过国家形象的全新展示,融入国际社会,宣示重回世界强国之林 一以贯之的“和合”公共外交思想和对外传播准则:对团结、交流、携手、合作、共享、共赢的倡导 2022

冬奥会共识性对话模式

体育和共通文化符号,突出文化共性,对话关系,个体叙事、视觉同构追求和平、和谐、合作,具有东方诗意和文化自信的现代大国形象 通过共通性的文化叙事,融合全球各国,构建人类命运共同体 -

[1] 外媒综述: 北京冬奥精彩启幕举世瞩目[EB/OL]. [2022-08-08]. https://www.cankaoxiaoxi.com/china/20220205/2468302.shtml [2] 戴扬, 卡茨. 媒介事件: 历史的现场直播[M]. 麻争旗, 译. 北京: 北京广播学院出版社, 2000: 30 [3] 涂尔干. 宗教生活的基本形式[M]. 渠敬东, 译. 北京: 商务印书馆, 2011: 280 [4] 国际奥委会. 奥林匹克2020议程[Z]. 摩纳哥: 国际奥委会第127次全会, 2014-12-08 [5] 赵新利,张蓉. 国家叙事与中国形象的故事化传播策略[J]. 西安交通大学学报(社会科学版),2014,34(1):97-101 doi: 10.3969/j.issn.1008-245X.2014.01.019 [6] 任东升. 从国家叙事视角看沙博理的翻译行为[J]. 外语研究,2017,34(2):12-17 doi: 10.13978/j.cnki.wyyj.2017.02.003 [7] 巴赫. 奥林匹克主义与新冠肺炎疫情[N]. 王培尧, 译. 光明日报, 2020-08-11(12) [8] 钟新,金圣钧,林芊语. “一起向未来”:人类命运共同体视域下冬奥口号倡议的意义嬗变、价值追溯与国际诠释[J]. 武汉体育学院学报,2022,56(2):12-19 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2022.02.002 [9] 刘涛. 视觉修辞学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2021 [10] 李思屈. 东方智慧与符号消费: DIMT模式中的日本茶饮料广告[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2003: 12 [11] 赵毅衡. 符号学原理与推演[M]. 2版. 南京: 南京大学出版社, 2016: 97-99 [12] 王弼. 周易略例[M]. 北京: 中华书局, 1980 [13] 巴尔特, 鲍德里亚. 形象的修辞: 广告与当今社会理论[M]. 吴琼, 杜予, 编. 北京: 中国人民大学出版社. 2005: 11 [14] SLINGER M. When a great tradition modernizes an anthropological approach to Indian civilization[M]. New York: Praeger, 1972: 71

[15] 汤夺先,张丽. 习得、展演与交融:少数民族农民工的城市文化融入:H市M族农民工的调查与分析[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版),2021,41(7):96-105 [16] 唐元. 体验式文化展演的空间生产与记忆建构:以《又见敦煌》为例[J]. 艺术百家,2018(3):212-252 doi: 10.3969/j.issn.1003-9104.2018.03.033 [17] 秋帕,刘锟. 共识性对话:论巴赫金对话理论之元语言特质[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版),2020,50(5):142-147 [18] 菅兴祝,李南南. 文化间性视域下的国家文化认同建构研究:以北京2022 年冬奥会开幕式为例[J]. 出版广角,2022(13):93-96 [19] 汪民安. 文化研究关键词[M]. 3版. 南京: 江苏人民出版社, 2020: 120 [20] 黎永泰,黎伟. 全球化中文化共性与个性的共时扩大[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版),2004(6):15-19 doi: 10.3969/j.issn.1006-0766.2004.06.003 [21] 吕宇翔,方格格. 全球竞争修辞中的中国叙事:对冬奥影像的幻想主题分析[J]. 北京体育大学学报,2022,45(2):39-51 doi: 10.19582/j.cnki.11-3785/g8.2022.02.008 [22] 英格利斯. 文化与日常生活[M]. 张秋月, 周雷亚, 译. 北京: 中央编译出版社, 2010: 4 [23] 卢兴,郭晴,荆俊昌. 中国体育故事国际传播的显性要素与隐序路径:基于国际视频网站YouTube的叙事认同研究[J]. 上海体育学院学报,2021,45(5):1-9 [24] 司晋丽. 我和你, 心连心, 同住地球村[N]. 人民政协报, 2021-12-21(4) [25] 徐国琦. 奥林匹克之梦: 中国与体育(1895—2008)[M]. 崔肇钰, 译. 广州: 广东人民出版社, 2019 [26] 张立文. 中国传统和合文化与人类命运共同体[J]. 中国人民大学学报,2019,33(3):2-8 [27] 邓长江,吕清华. 从 “和合文化” 看新时期中国外交策略[J]. 电子科技大学学报(社会科学版),2006,8(5):63-66 doi: 10.3969/j.issn.1008-8105.2006.05.015 [28] 倪世雄. 习近平“和合”外交思想[J]. 人民论坛,2015(19):36-3 doi: 10.3969/j.issn.1004-3381.2015.19.011 [29] 新华社. 习近平会见国际奥委会主席巴赫[EB/OL].[2022-08-08]. http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/25/content_5670388.htm [30] 项久雨,侯玉环. 论人类命运共同体文化构建的三重意蕴[J]. 江淮论坛,2019(5):136-143 doi: 10.3969/j.issn.1001-862X.2019.05.021 [31] 项久雨,姚兰. 文化视域下中国形象对外传播的基本向度[J]. 江淮论坛,2017(5):29-34 doi: 10.3969/j.issn.1001-862X.2017.05.006 [32] 郭晴,杨茜. 使命、机遇与挑战:对北京冬奥会国际传播的思考[J]. 体育科学,2020,40(11):3-9 doi: 10.16469/j.css.202011001 [33] 郑珊珊. 从表征到内涵:北京冬奥会开幕式的文化解读[J]. 当代电视,2022(4):4-8 doi: 10.16531/j.cnki.1000-8977.2022.04.002 [34] 赵雅文,王松,任杰. 论体育作为政治传播载体的功能变迁:1949年以来我国体育事业发展各阶段体育传播观念的发展[J]. 新闻大学,2014(6):32-38,31 [35] 黎莎. 当代中国奥运新闻传播中的主要话语问题及文化解读[M]. 北京: 清华大学出版社, 2008: 147 [36] 汪蓓,万晓红. 回归“日常”:从企业奥运广告看中国体育理念变迁[J]. 新闻界,2016(12):9-14 doi: 10.15897/j.cnki.cn51-1046/g2.2016.12.002 [37] PORTER M E. What is strategy?[J]. Harvard Business Review,1996,74(6):61-78

[38] 吴建民. 中国特色的大国外交, 特色在哪里[N]. 北京日报, 2016-01-25(21) [39] 万晓红,周榕. 中国体育国际形象调查报告(2016)[J]. 武汉体育学院学报,2016,50(11):5-11 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2016.11.001 [40] 吴坚,陈国强. 《美丽中国》的特色及思考[J]. 中国电视,2011(11):57-59 doi: 10.3969/j.issn.1002-4751.2011.11.016 [41] 陈先红,宋发枝. 讲好中国故事:疫情之下元叙事的终结与重生[J]. 武汉理工大学学报(社会科学版),2020,33(3):1-7 doi: 10.3963/j.issn.1671-6477.2020.03.001 [42] 王义桅. 中国故事的传播之道[J]. 对外传播,2015(3):51-53 -

期刊类型引用(7)

1. 李金宝,李冉冉,宋具龙,叶雷雷. 视觉修辞学视阈下大型体育赛事开幕式民族文化呈现逻辑与策略——基于2022-2023年中国举办的三大国际体育赛事开幕式的观察. 武汉体育学院学报. 2025(05): 27-34+62 .  百度学术

百度学术

2. 黄莉. 中华体育精神助推人类命运共同体构建的学理基础与实践路向. 北京体育大学学报. 2024(08): 23-34 .  百度学术

百度学术

3. 乔志,梁立启. 北京“双奥”的中国叙事与话语传播研究. 湖北体育科技. 2024(06): 54-59+101 .  百度学术

百度学术

4. 付志铭,黄莉,曾顺旭. 人类命运共同体视域下中华体育精神弘扬探究. 体育文化导刊. 2024(11): 29-35 .  百度学术

百度学术

5. 汪蓓,万晓红. 复调传播:全球化变局下中国体育国际传播话语体系创新路径探究. 北京体育大学学报. 2024(12): 11-22 .  百度学术

百度学术

6. 刘璐,胡庆山,罗宇昕,胡晓峰. 北京冬奥会公共外交特征、成效与启示. 体育文化导刊. 2023(06): 25-31 .  百度学术

百度学术

7. 沈海燕,常青. 基于“以文化人”语境诠释南京体育学院“严和朴实”校训. 南京体育学院学报. 2023(11): 15-20 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(6)

下载:

下载: