Strategic Positioning, Constraints and Advancement Mechanism for Integrating Sport into Health Governance

-

摘要:

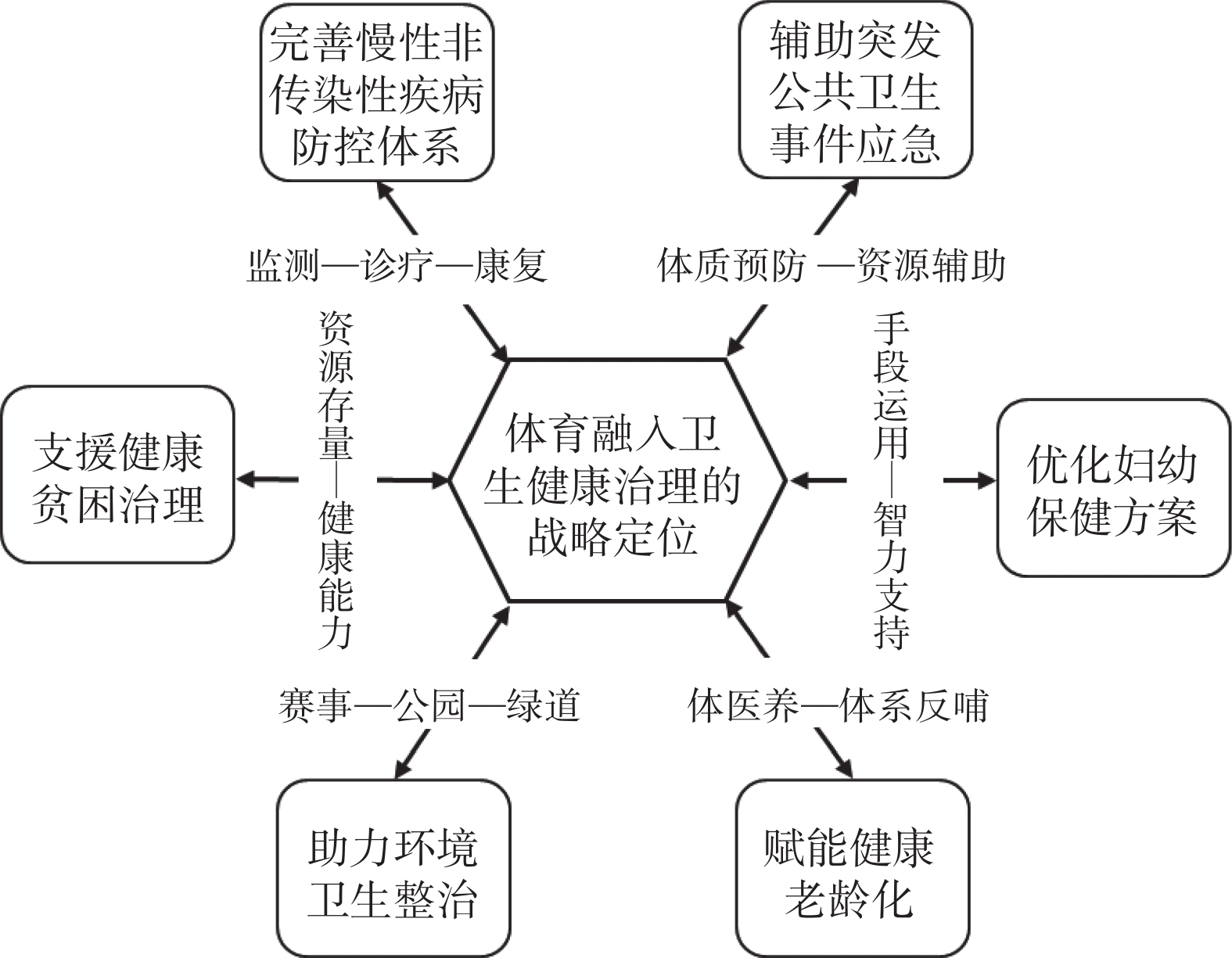

体育融入卫生健康治理旨在依托整体性治理原则,通过体育与卫生系统间理念交融、多种形式协作、异质资源共享、技术结合等方式,实现卫生健康治理领域内体育健康治理的理念、机构、人员、技术及服务准入,形成完善慢性非传染性疾病防控体系、辅助突发公共卫生事件应急、优化妇幼保健方案、赋能健康老龄化、助力环境卫生整治以及支援健康贫困治理等战略定位。然而,受制于体育融入卫生健康治理的法制保障滞后、部门间关系薄弱、人才储备欠缺、技术标准有待明确、制度供给不足等困境,亟待借助印象机制(建立体育融入卫生健康治理的“符号”)、互信机制(强化体育与卫生部门的协作治理关系)、筹备机制(建设人才队伍、确立技术标准)、运作机制(建立融入治理的相关制度)、维护机制(以“激励—监督”支撑可持续治理),实现体育融入卫生健康的长效治理。

Abstract:The integration of sport into health governance is intended to achieve access to the ideas, institutions, personnel, technologies and services of sports health governance in the field of health governance by relying on the principle of holistic governance, through dialectical interplay of concepts, multi-type collaboration between sports and health systems, heterogeneous resource sharing, and dynamic technical bridging, with the aim of improving the prevention and control of chronic non-communicable diseases, assisting emergency response to public health emergencies, optimize maternal and child health care, empower healthy aging, help environmental health improvement, and support healthy poverty governance and other desirable strategic positioning. However, due to the dilemma of the legitimacy of sports integration into health governance, weak intersectoral relationships, lack of talent pool, clarity of technical standards, and lagging institutional supply, there is an urgent need to develop a mechanism of impression (to establish the "symbol" of sports integration into health governance), mutual trust (to strengthen the collaborative governance relationship between sports and health sectors), preparatory mechanism (to build a talent team, to establish technical standards), operational mechanism (to establish relevant system for integration into governance), maintenance mechanism (set "incentive-supervision" approach to support sustainable-Supervision" approach to support sustainable governance) to break through the difficulties and move forward.

-

自《健康中国行动(2019—2030年)》提出“预防为主、防治结合”的健康指导方针以来,如何将该方针落实落地,有效解决过于倚重医疗卫生体系造成的慢性病防治被动、主动性健康促进欠缺等紧要问题是当前卫生健康治理的一项重要工作内容和发展方向。卫生健康治理问题的解决需要超越原有公共卫生的行动范畴,制定、实施一系列政策和干预措施,动员其他相关部门正向参与[1-2],这已成为西方发达国家进行卫生健康治理的共识。在美国以体促卫型[3]、英国运动转介型[4]、德国体育纳入医保型[5]等治理范本中,启用综合手段开展各类疾病的防治工作、降低医疗卫生支出、塑造绿色健康环境、进行重点人群健康干预等,其中体育不仅是塑造健康的外在工具,更是国家公共卫生治理的核心范畴。此外,世界卫生组织颁布的《预防控制非传染性疾病全球行动计划(2013—2020)》《身体活动全球行动计划(2018—2030)》等皆传达出体育防治非传染性疾病、助力卫生保健的治理导向。归结而言,体育已演化为新型卫生健康治理符号。

伴随体医融合战略的演进,我国于2021年发布的《中华人民共和国经济和社会发展第十四个五年规划及2035年远景目标纲要》《全民健身计划(2021—2025年)》提出“体卫融合”建设要义。从“医”到“卫”,前者更集中于“被动医疗”,后者则强调“主动健康”[6]。如果说体医融合重在通过体育治疗疾病,那么体卫融合即升级为通过体育预防疾病、塑造健康体魄,这也预示着体育与医疗卫生的融合边界愈发扩大,体育将成为卫生健康事业的重要内容。换言之,在体卫融合促进健康的场域下,体育应主动融入卫生健康治理过程并发挥作用,进而驱动体卫融合发展。另外,考虑到卫生健康治理“关口前移”的要求,以及学界关于“体育全面参与健康治理”“构建主动体育养护+被动医学防治的‘双轨并行’的健康治理模式”[7]号召,应系统性回答如何解决卫生健康治理体系中体育角色的融入问题,为体卫融合、卫生健康治理现代化提供学理支撑。本文立足体育融入卫生健康治理愿景,遵循“明确战略定位—分析现实困境—构建推进机制”的主线,探讨新时期体卫融合的卫生健康治理范式。

1. 体育融入卫生健康治理的释义

1.1 体育融入卫生健康治理的概念辨析

固有治理之义意在强调政府对权力分配关系的调整,由授权行为达成多主体和多中心机制,塑造国家公共事务的共治形态[8]。从健康视角看,卫生健康治理是按照公共管理范式的认知逻辑,由赋权健康的机构有效供给公共健康产品的过程;从资本视角看,健康产品既具有自身私有化属性,又具有可被共同生产的特殊性[9],因此应基于规则制度的设置,促成卫生及相关部门共同生产公共健康产品[10];从行动主体视角看,卫生健康治理是卫生及其他相关部门按照既定准则实现互动操作的过程。伴随着“生物—心理—社会医学”模式的革新,遵循“生活方式(60%)+环境(17%)+遗传(15%)+医疗(8%)”的健康治理公式,笔者认为卫生健康治理应依托“分权—赋权”行为,塑造治理主体的“一超多强”格局。在原有卫生健康治理的概念体系中,关于“相关部门、集体行动”的要素设置和新健康治理模式的主体扩容格局赋予了体育融入的可能性。

在狭义层面,卫生健康治理统筹疾病防治、突发公共卫生事件处置、环境卫生整治、妇幼老保健、卫生监督、健康促进与教育等领域的制度构建与实施活动,其难以摆脱以“人—身体”健康为根源的治理逻辑。作为具有身体管理与规训特质的体育及其制度,能有效贯穿于膳食营养、健康管理、医药卫生制度,保障人的卫生安全与生命健康,彰显国家治理能力的提升和治理手段的优化[11]。此外,研究[12]表明,体育作为实施公共卫生治理的重要手段,在有效节省卫生事业经费的同时,对防治慢性病 、改善卫生环境具有极高的工具价值。甚至有学者[13]提出,体育已是公共卫生治理的分支。体育融入卫生健康治理的价值趋势难以被忽视。

体育融入卫生健康治理概念内涵的界定应紧扣“体育属性—反哺—卫生主体”逻辑。结合现实诉求与未来趋势,体育融入卫生健康治理应立足卫生健康治理升级需求,基于体育与卫生系统整体性治理原则,依托理念辩证交融、部门间多种形式协作、异质资源共享、动态技术结合等宏观或微观调控方式,实现卫生健康治理领域内体育健康治理的理念、机构、人员、技术及服务的准入,助力卫生系统及其治理组织、资源、结构的最优化配置,使卫生健康治理效益最大化。综上,体育融入卫生健康治理的实质为在社会系统工程视角下,依据卫生健康多维治理领域的实际需求,通过体育系统辩证性地参与、嵌入、协作或协同等形式,实现卫生健康领域的善治。

1.2 体育融入卫生健康治理的价值特质

作为卫生健康治理优化的新取向,体育融入卫生健康治理可通过治理主体与格局的设计及治理效益的改善凸显体育的融入对治理效能提升的价值。

体育的融入意在践行新时期卫生健康治理体系与能力现代化的发展目标。每个机构对其所属权力都不具有垄断性,根据国家治理需要,这些权力会被适当地配置给其他机构[14]。因此,体育的融入就是在我国特有权力分工语境下,将卫生健康治理权责进行横向分配,依据疾病防治、妇幼老保健、环境卫生整治、健康促进与教育等实际治理需求,赋予体育机构适当的制定、执行及监督权益,避免主体逻辑单一导致的效益低下、治理失灵。

提升国家治理效能需要综合优化治理格局、治理方式等[15]。体育融入卫生健康治理将依据不同治理领域的体育功能、配合阈值,呈现参与、嵌入、协作或协同格局,因为欲实现体育在卫生健康语境下的治理效益最大化需考虑治理的配合问题。在单一治理格局下,若不考虑被融入领域内体育的施效程度、对体育的接纳方式,不谋划良性配合的多元形态治理格局,就极易引起治理“震荡”。

体育融入卫生健康治理需要通过资源、组织、功能的优势代偿(compensation)实现治理效益的提升。从韧性治理视角看,代偿是指治理系统由非平衡态回归平衡态的过程与相关机制[16]。解决由于治理空缺、漏洞或治理效能低下导致的治理失衡、效益缩水等问题,较及时有效的方法是依靠他方资源补充、组织协助、职能衔接等系统代偿途径进行恢复和修正。体育与卫生系统在很多领域具有“人—事—物”通用的性质。例如,在全民健身与全民健康深度融合过程中,资源交互、组织建设、功能架设的代偿,以及体育参与康复治疗的组织资源、人员、技术投入,弥补了卫生部门在疾病“前端—末端”治理中的不充分、不到位缺陷;在环境治理方面,体育的绿色生态环境塑造原则、赛事项目促进环保实施方案等,在不同方面系统性地代偿了卫生健康治理,进而保障了整体治理效益。

2. 体育融入卫生健康治理的战略定位

体育融入卫生健康治理首先需明确治理领域与战略定位。从卫生健康治理的时代诉求看,自2016年《“健康中国2030”规划纲要》明确国民生活行为方式、生产生活环境以及医疗卫生服务的健康影响因素,到2022年《“十四五”国民健康规划》提出慢性病发病率上升且呈年轻化趋势,环境卫生问题仍较突出,人口老龄化进程加快,优生优育、婴幼儿照护服务供给亟待加强等问题,可见卫生健康事业不仅需重视慢性病防治、公共卫生事件应急、环境卫生整治、重点人群健康保障等,更需强化、升级治理领域的治理手段。体育是提高人民健康水平的重要手段,具有实现防控非传染性疾病、保障妇幼老健康权利、促进地区健康公平、改善环境气候等卫生健康治理目标的价值[17]。体育融入卫生健康治理的战略定位如图1所示。

2.1 完善慢性非传染性疾病防控体系

以心脑血管疾病、恶性肿瘤、糖尿病及阻塞性肺疾病为代表的慢性非传染性疾病逐渐上升为导致国民死亡的主要因素之一。慢性病的有效防治依托于三级医疗预防体系:初级主动健康促进—二级积极诊断治疗—三级康复保健。现有疾病防控体系难以适应新时期慢性病的防控需求[18],存在缺失健康行为教育、忽视慢性病主动监测、沿用临床医药的被动诊治方式、固守静态康复观念、缺乏体力活动介入等问题。因此,应将体育有效嵌入三级医疗体系,以理念、资源、技术供给完善慢性病防控的“监测—诊疗—康复”全过程。

对于慢性病主动监测而言,状态监测远比患病监测更重要。现有监测体系是在慢性病已病基础上建立的,并未涉及慢性病未病监测。从目的论角度看,欲杜绝由未病转已病的情况发生,唯有重视病前身体状态评定(若状态评估较差,可将其判定为潜在慢性病人群,并纳入重点监测对象),才能从根本上解决慢性病监测滞后问题。应依托体育领域内的体质健康监测平台与技术,实现实时监测,构建慢性病主动监测网络,如:武汉市国民体质健康监测服务中心对群众的可能慢性病进行筛查;厦门市通过社区健康体质监测与居民电子健康档案相结合打造综合性慢性病监测体系。

将体育渗透于医疗诊断、临床干预是防治慢性病的重要手段。2017年发布的《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)》中关于早诊早治的描述已涉及体医融合、运动健康服务导向。西方发达国家在慢性病的问诊环节启用身体活动生命体征(Physical Activity Vital Sign,PAVS)系统,围绕呼吸、体温、脉搏、血压结合体育活动的咨询指标,确定身体的疾病状态,并给予相应运动干预处方,以实现慢性病诊治的非医疗干预。此外,从干预机理看,可在临床医治中运用运动干预手段形成影响内源性系统环境的中介机制[19],激活慢性病抑制因子,实现对代谢性疾病、心血管疾病、肺部疾病以及部分癌症的治疗[20]。

针对慢性病已病群体的末端康复,体育领域自有的运动康复(运动疗法、医疗体育)专业理论与技术体系亦可成为慢性病康复管理的重要手段。制定处方形式的体育锻炼方案可有效改善糖尿病、冠心病、高血压、慢性阻塞性肺疾病患者的肌肉、骨骼、关节等组织的血液循环,增强代谢和神经控制,提高肌力、耐力、心肺功能和平衡能力[21]。国内相关机构如北京市海淀医院的慢病运动康复门诊,设置了体育医师与运动处方要素,以优化慢性病康复效果。

2.2 辅助突发公共卫生事件应急

随着现代社会人们的卫生健康意识的觉醒,有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件贯穿于卫生健康治理全过程。虽然国务院发布的《突发公共卫生事件应急条例》明确规定了突发事件应急工作应当遵循预防为主、常备不懈的方针,但我国在应对突发公共卫生事件方面存在侧重应急、缺乏预防、资源调配效率较低等问题[22]。体育行业以其独有的场地空间、专家技术、活动组织、宣传渠道等资源,可为抗疫救灾提供更多应急资源保障和体系支持[23]。应依据“前预防—后辅助”的逻辑,健全重大公共卫生事件的应急体系。

从“前预防”视角看,可通过体育锻炼增强人体免疫机能和抵抗力,降低公共卫生事件对人体健康的影响程度。例如,群众体育发展水平与新冠病毒感染疫情严重程度存在负相关关系,开展群众体育活动有利于积极防控新冠病毒感染疫情[23]。从“后辅助”视角看,从“武汉方舱医院跳广场舞”事件发生[24]到国家卫健委、国家中医药管理局发布《新型冠状病毒肺炎恢复期中医康复指导建议(试行)》为轻型及普通型患者增加八段锦等运动康复功法,形成中低强度的整体运动方案,体现了体育在协作配合应急后端康复工作中的重要作用。从新中国成立初期的爱国卫生运动,到2003年非典疫情、2012年汶川地震,体育发挥的预防与保障作用均体现了其应对突发公共卫生事件的辅助功能。

2.3 优化妇幼保健方案

依据健康与疾病发展起源(Developmental Origins of Health and Disease, DOHaD)学说,成年人患慢性非传染性疾病的风险与生命发育早期(指孕期、婴幼儿时期)的身体状况相关,且存在子代遗传效应[25],因此增强妇幼群体的体质是卫生健康事业的重要基础性工程。从《健康中国行动(2019—2030年)》关于妇幼健康促进行动中加强体育锻炼的表述,到近年国卫妇幼发〔2021〕33号、国发〔2021〕16号文件提出的“强化儿童营养喂养与运动指导”“不断提高妇女的体育活动意识,培养运动习惯”等意见,均在“大妇幼、大健康”理念下逐渐凸显了体育在优化妇幼保健方案中的重要作用。

体育的融入以增加孕期体力活动、强化幼儿体质干预为目标,基于“手段运用—智力支撑”的逻辑,丰富以主动健康为导向的妇幼保健相关内容与形式。从发达国家颁布的孕期运动指南的政策实践[26],到学界关于身体活动与孕期健康促进的一系列研究,均证实了适度体育锻炼可抑制母体妊娠期体质量不良增长、减少妊娠期并发症(糖尿病、高血压和先兆子痫)风险,降低孕期各种生理和心理不适,有助于自然分娩、提升胎儿出生质量[27]。现有评估婴幼儿神经系统功能的全身运动(General Movements,GMs)质量评估技术通过运动处方优化妇幼保健方案。此外,中国妇幼保健协会近年发起的孕产运动指导师、产后运动康复指导师、儿童早期运动发展等培训项目,以及深圳市妇幼保健院建立儿童体能门诊,开具幼儿运动处方等,也彰显了体育对优化妇幼保健方案的作用。

2.4 赋能健康老龄化

健康老龄化是卫生健康治理领域的重要议题。推动医养结合发展、完善老年健康服务体系是推进健康老龄化的重要内容[28]。体育可通过“结合—反哺”破除医养结合顽疾、协助老年健康服务体系建设,赋能健康老龄化。

目前多数医疗或养老机构固守老年失能思维,运用全过程、全医疗的服务方式,导致“前端预防检查—中端医疗与非医疗结合治疗—末端康复照护”的医(康)养服务过分注重临床治疗、强调医药干预;同时,过多关注失能老年人群,忽视功能衰退的非失能老年人群,导致对象顾及面的失衡。通过体医融合将体育融入现有医(康)养服务体系,构建“体医养结合”模式,提供疾病预防、体育锻炼、养生保健和康复训练等综合性老年健康服务。在降低失能老年人群患病风险的基础上,满足非失能老年人群维持身心正常机能的需求,有效解决原有医养结合模式的被动、失衡问题,为更多老年人提供高质量医疗养老服务[29]。

可依托老年体育服务中的公共服务资源、健康市场资源反哺老年健康服务体系。一方面,可由老年体育服务支持老年健康服务体系中健康生活宣教、健身咨询与指导、中医传统体育锻炼活动的开展。另一方面,由于老年体育健康服务成本低廉,适宜在经济欠发达地区建设老年体育健康服务体系,缓解现有老年健康服务体系建设中的供需对接矛盾、资源配置公平性与效率欠缺、城乡差距较大等问题[30]。

2.5 助力环境卫生整治

世界卫生组织数据显示,全球24%的疾病负担(健康寿命年损失) 和23%的所有死亡(早逝)可归因于环境因素[31]。优化环境卫生整治是保障人与环境良性互动的重要前提。自1994年联合国环境规划署成立体育与环境部门正式开启体育环卫行动,学界开始提出体育活动能显著提升环卫治理绩效[32]、给予环境持续性的优化效益[33]的观点。从北京2008年奥运会到2022年冬奥会,体育的生态理念、低碳原则、可持续发展实践证实了其在国家环境卫生整治中的重要作用。通过大型体育赛事的开展、城市体育公园和体育绿道的建设等途径,实现体育助力环境保护、城乡建设、环境危险因素控制、公共场所和服务行业卫生管理等目标。

体育活动由主体活动人与客体活动场域(以物理环境为基准)构成,要求人与自然环境和谐共存。环境卫生整治蕴含于体育活动的正常运转,因此,应基于目前大型体育赛事的形象塑造机制,将环保理念及措施纳入赛事筹备与管理,开展全民环保行动,改善城乡基础设施和保护自然景观,如北京2022年冬奥会对清洁可再生能源的运用、兰州市借助国际马拉松赛契机启动万亩湿地保护与修复项目等。此外,建设城市体育公园、城乡体育绿道:一方面,有利于培养步行、骑行的交通习惯,营造低碳生活方式;另一方面,有利于开发新型低碳服务产业,开展观光游、休闲体验游、节庆游和绿道体育赛事等[34],实现生态环境治理目标。

2.6 支援健康贫困治理

健康贫困治理是实现卫生健康事业高质量发展的重要内容。健康贫困是指因健康风险冲击致使健康能力和健康机会丧失,导致个人和家庭产生致贫返贫的综合脆弱状态[35],其背后凸显了卫生健康治理过程中基本医疗卫生服务的“不均等、不到位、不完善”问题。将体育纳入健康贫困治理能在有效弥补单一医疗卫生服务保障不足的基础上,实现“少得病、看得上病、看得起病”的治理目标。2018年7月,由国家体育总局联合国务院扶贫办印发的《关于体育扶贫工程的实施意见》指出:“充分发挥体育行业在脱贫攻坚战中的特有优势,······促进全民健身活动的广泛开展,增强人民体质,减少乃至消除因病致贫或返贫的问题。”体育通过“能力—机会—资源”途径,促进健康贫困治理对象的健康资本存量与能力提升,激发健康脱贫脱困的内生动力,增强地区预防性医疗卫生公共产品和公共服务的储备。

个体能力缺失是贫困产生的根源[36],个体主动获取健康资源的能力与机会缺失会导致健康贫困。体育赋予个体自我身心健康的“元功能、元技术、元设施”,催生主动健康能力,保障健康资本的“原始积累”。例如,为提升医疗卫生服务的可及性与充足性,国家体育总局曾投入60万元资助山西代县医疗集团,让1万余户村民在家门口就能看得上病 [37]。此外,为提供普及性强、成本低廉、消费门槛低的非医疗干预服务,内蒙古自治区呼伦贝尔市开展系列科学健身服务,动员贫困群众进行经常性体育锻炼;青海省开展农牧民体育健身工程,有效满足农牧民的科学健身需求,解决贫困地区医疗卫生服务中健康资源配置不足的问题。面对低经济收入—高医疗支出的恶性循环,可通过体育途径因地制宜地开发当地旅游业等第三产业群,协助健康贫困对象实现“经济造血”,吸引医疗卫生产品及服务资源流入贫困地区,支援健康贫困治理。

3. 体育融入卫生健康治理的现实困境

体育融入卫生健康治理要求体育与卫生部门围绕疾病防控、公共卫生事件应急、重点人群保健、环境卫生整治、健康扶贫等开展整体性治理,实现治理体系内观念认知、制度规则的革新,打破原有卫生健康治理格局。这种新观念、新模式、新方法与旧有治理中主体间相互排斥、部门间关系薄弱、人才储备欠缺、技术标准不明晰等产生冲突。在现有体医融合背景下将体育纳入医疗体系存在体制机制、人才、技术等方面的问题[38],体育融入卫生健康治理面临如下现实困境。

3.1 法制保障滞后

韦伯[39]认为,一个行为的产生受多种因素影响,同时这些因素都尝试寻求合法性依据。体育也应在政策法规许可与公众认同基础上融入卫生健康治理。

从政策法规角度看,国家“十四五”规划、《全民健身计划(2021—2025年)》均有关于体卫融合过程中体育融入卫生健康治理的阐述。2020年6月颁布的《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第12条也提到“国家鼓励和支持公民、法人和其他组织通过依法举办机构和捐赠、资助等方式,参与医疗卫生与健康事业”,但这些并不能作为体育融入卫生健康治理的直接依据。2021年之前,体医融合政策已涉及体育与医疗交互,但难以明确卫生健康治理中体育的全领域、全过程权责,体育融入卫生健康治理的法制保障滞后。

从公众认同角度看,卫生健康治理多聚焦于医疗活动的开展,即体育被限定在教育、娱乐、社交等场景,与卫生健康治理分割开来。新时期体育融入卫生健康治理与大众“医问医答、卫题卫治”的惯性认知存在差异,公众对体育融入卫生健康治理的价值功能、操作方式认知程度较低,进而在治理中产生陌生感,影响体育成为卫生健康治理的合法“融入体”。

3.2 部门间关系薄弱

治理改革意味着对传统政治的空间性超越[40],在进行参与式、嵌入式、协作或协同式治理时更强调权力的下放。在卫生健康治理语境下,体育的融入应得到治理主导部门的充分信任,然而受卫生与医学的权威话语支配,疾病防控、公共卫生事件应急、重点人群保健、环境卫生整治等的健康治理“标尺”已由卫生部门掌控。无论体育以何种形式融入都需要卫生部门分享部分权力,但在没有得到确切的权益回报前,很难实现卫生部门的主动赋权。体医融合的推行难以支持体育部门在卫生健康治理全领域展开行动,致使卫生部门对体育部门的治理能力、行为及资源提出质疑,导致卫生健康治理过程中部门间的信任关系薄弱。

事实上,在慢性病防治领域,体育与医疗卫生部门间就已显现了象征性互动、主动性设防等不良关系。有学者[41]以职责固守、低层次管理、扯皮推诿、部门隔阂等描述体育与医疗卫生部门间的关系。研究[42]表明,当部门或机构间为了共同目标或任务建立联系时,或将面临地盘保护、风险规避、时间和人际关系成本增大、机构间权力行使受阻、资源囤积以及公共政策受阻等挑战,部门间关系薄弱,协作难以继续。

3.3 人才储备欠缺

习近平总书记强调:“致天下之治者在人才。”[43]由体育融入卫生健康治理的实践可知:慢性病防治需要懂体育也懂医疗的人才;在辅助公共卫生事件应急时,需要具备搜救、疾控、卫教等方面能力的人才;在优化妇幼保健方案时,需要能有效开展母婴风险筛查护理、重点人群临床康复等工作的人才;在赋能健康老龄化时,需要具有全科护理、老年医学相关知识理论储备的人才;在助力环境卫生整治时,需要具备环境工程设计、生态环保规划、绿色产业改造等技能的人才;在支援健康贫困治理时,则需要具有全科医师和经济工程师双重角色的复合型人才。然而,现实中体育人才队伍的质和量还远未到达上述标准,单就从事慢性病预防与诊治的进程看,专业体医人才缺失[44]、人才队伍建设不足[45]、人才总量较少[46]等困境均已显现。

在面对社会治理的复杂性事务时,人才素质的应然要求与实然状态差距不断变大。在体育融入卫生健康治理场景下,体育领域人才还缺乏医学、保健、救援、经管等方面的素养。虽有学者[47]号召培育体育健康管理人才,但短期内仍难以改善体育融入卫生健康治理人才储备欠缺的现状。

3.4 技术标准有待明确

治理的理想状态、价值取向与制度设计、实际操作所能达到的水准与效果最终取决于治理技术和手段[48]。实现体育融入卫生健康治理的关键在于回答利用什么技术标准承接“融入治理”的问题。体育融入卫生健康治理涉及双边或多边行动者,需要处理不同事实要素和价值规范,如划定融入层次、建构行动关系、设计衔接流程、评判结果优劣等。此外,体育与卫生治理主导部门在信息、地位与资源上的差异更需要相关技术标准予以权衡。

在由体医融合政策推动的体育防治慢性病实践中不断出台各项标准,如2020年北京市出台《体医融合机构服务规范》(DB11/T 1793—2020)、2021年安徽省出台《运动促进健康服务技术规范》(DB34/T 3785—2021)、2022年出台《江苏省运动促进健康机构建设基本要求(试行)》等,为开展治理实践提供了较为清晰的规范,但体医“人—物—组织”之间更为细致且完整的规则和流程还有待后续厘清。此外,体育辅助公共卫生事件应急的方案、优化妇幼保健的技术规格、赋能健康老龄化的行动办法、助力环境卫生整治的项目细则、支援健康贫困治理的举措要求等还停留在倡议阶段,治理实践较少,亟待制定权威技术标准。

3.5 制度供给不足

制度通常决定着谁有资格在某一领域做决策,允许或限制何种行动、使用何种综合规则、遵循何种程序[49]。体育融入卫生健康治理的过程伴随着权力话语与组织结构的整合,而制度供给是保障。当前制度环境并未侧重引导体育融入卫生健康治理,具体表现为:①在治理主体确立制度上,鉴于卫生健康治理实践长期由卫生部门牵头,治理主体选择已经固化,难以从施效最大化角度确立治理的适宜主体,如体育部门作为慢性病治理的优势主体,却无法获得应有的话语权,徘徊于治理主体之外。②在权责划分制度上,卫生健康治理过程中应存在权责让渡行为,但当前权责程度与边界不明导致卫生部门存在全盘式管理、家长式治理思维,对于原有卫生部门错位、越位或治理失灵的领域,体育部门难以直接补位,致使体育融入治理失效。③在信息交流制度上,面对卫生健康治理的多部门、复杂性特点,仍未出台正式制度确立多方信息交流的平台或方式。④在宣传监督制度上,现有体育融入卫生健康治理的公众认知度不高,仅依赖于教育与媒体的非正式宣教与监督,尚未形成制度化督察评价,难以引导治理的健康发展。⑤在激励补偿制度上,面对治理主体的风险规避、体育融入治理后的部门配合等问题,仍需制定相应制度予以解决。

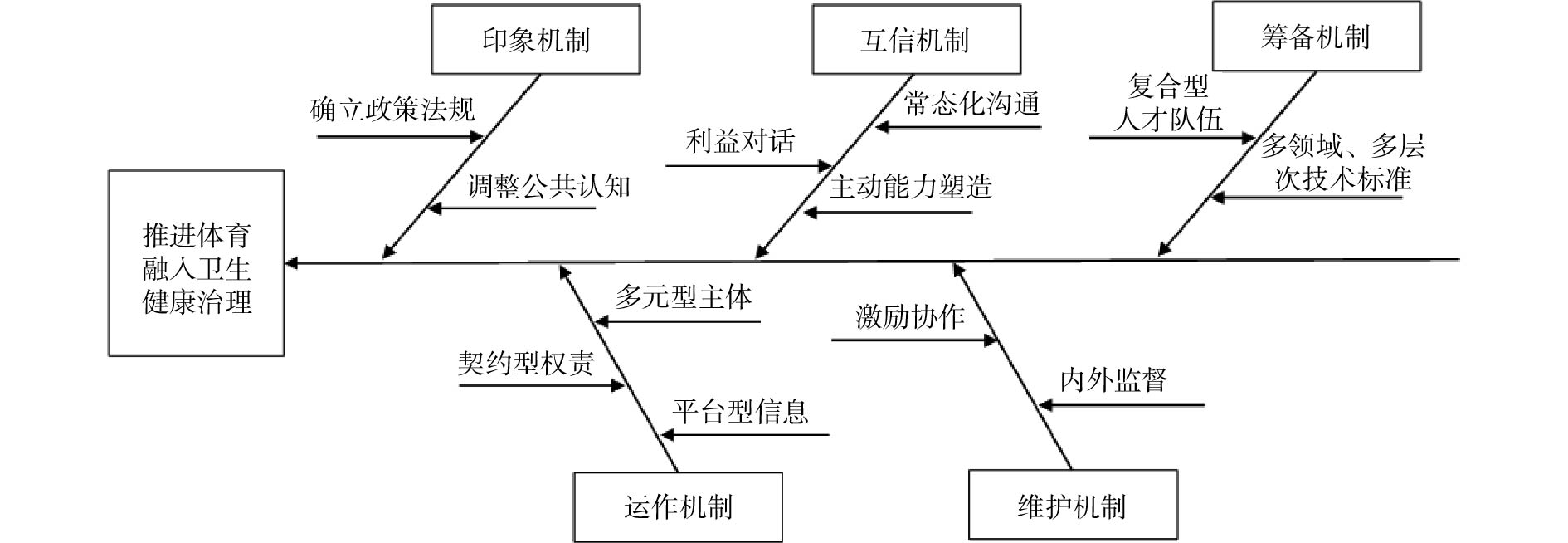

4. 体育融入卫生健康治理的推进机制

在前端、中端、后端3个阶段推进体育融入卫生健康治理应做到:①在治理前端,改善治理主客体对体育融入的社会认知,破除部门间关系认同障碍(印象机制与互信机制);②在治理中端,储备人才、技术、管理资源(筹备机制与运作机制);③在治理后端,设置反馈引导路径(维护机制)。体育融入卫生健康治理的推进,亟待建立“印象—互信—筹备—运作—维护”五位一体的机制体系(图2),形成良好治理秩序,打造长远有效的治理格局。

4.1 印象机制:建立体育融入卫生健康治理的“符号”

推进体育融入卫生健康治理的首要任务是促进社会各界对体育健康治理形象的认同。形象感知由符号获得[50],符号又来源于日常思维惯习和意识形态,即官方政策与民间会意。因此,需取得政策法规对体育治理身份地位的支持,并打破公众认知定势。

4.1.1 确立体育融入的政策法规体系

治理角色的获取需要政策体系逐步引导。①立足国家宏观政策背景,围绕国家治理体系和治理能力现代化的政策主线,制定纲领性政策文件,摄入由社会治理转向整体性治理、多元主体协同治理的政策要素,优化政策环境。②卫生部门在制定健康治理政策时,应强调卫生健康治理的主动性、非医疗化原则,指明相关治理主体的配合与介入方式,为体育的融入提供政策依据。③体育部门基于体医融合、体卫融合政策基础,确立体育助力卫生健康治理的政策导向,完善政策内容,最终建立支持体育融入卫生健康治理的政策体系。

4.1.2 打破公众的认知定势

有效宣传与教育是改善由固有认知引起的锚定效应(anchoring effect)的首要途径。作为一种新型治理模式,体育融入卫生健康治理与固有治理认知存在差异,这就需要建构有效治理图景,改善公众对体育融入卫生健康治理的认知。例如,常州市开展的“慢性病人群运动干预”体育惠民项目、威武市凉州区推出的体育助力健康扶贫政策等体现了“体育可融入卫生健康治理、体育有利于卫生健康治理”。另外,通过学校与社会的教育科普活动,开展“体育助力健康治理”主题宣教,改善公众对体育的认知,优化公众对体育融入卫生健康治理的熟识感与信息接受度,打破公众的认知定势。

4.2 互信机制:强化体育与卫生部门的协作治理关系

体育融入卫生健康治理需要部门间的非对称性协作,卫生部门应向体育部门让渡部分稀缺性资源(行政、财政、信息资源等),形成部门间协作的治理格局。部门间关系的建立以相互信任为前提[51],考虑到体卫部门间关系薄弱的问题,互信举措的设计与互信关系的培育势在必行。

4.2.1 利益对话

信任首先建立在对自我利益的理性考量之上[52]。部门间信任关系缺失主要是由于部门间存在利益冲突。体育与卫生部门信任关系的确立需要对部门利益进行充分表达与磋商,通过组织部门联席会议、利益代表座谈会等,打通利益表达与磋商渠道,找准各方利益契合点,增加信任“核心筹码”。例如,2021年3月江苏省体育局与江苏省卫健委签署体医融合战略合作协议,就整合优势资源事宜进行对话,协商建立合作机制。

4.2.2 常态化沟通

信息交互是政府部门间进行合作时提高信任度的有效途径。部门间的无效合作多数是由于各部门担心主动共享信息但无法换取及时的反馈信息。因此,强调部门间信息交互的时效性,设置部门间常态化沟通交流机制,通过周期性例行会议及时反馈信息,有利于提升部门间的信任度。

4.2.3 主动能力塑造

体育部门主动提升健康治理效能是体育与卫生部门间建立信任关系的最优解。①遵循固本拓新原则,动员科研人员加强体育融入卫生健康治理的科学研究,为治理提供学理支撑。②在实践层面升级体育健康治理行动,如参照“体育健康行动计划”[47],以健康生活、服务、环境、产业为导向,开展具有引领性、示范性、典型性的健康治理工作,以获得卫生部门的认可。

4.3 筹备机制:建设人才队伍、确立技术标准

为突破体育融入卫生健康治理中存在的“人—技术”困境,确保体育融入卫生健康治理的效能,需要通过筹备机制建设人才队伍、确立技术标准。

4.3.1 建设复合型人才队伍体系

首先,培育体育融入卫生健康治理的人才队伍需要“营造培养环境—明确人才类型—设置对应途径”的体系化举措。人才的培养、选拔、使用离不开良好的社会及制度环境[53],体育融入卫生健康治理的人才培育工作应先建立尊重交互创新、提倡开放包容、鼓励学科互动的社会共识,引导公众接受、认可与支持复合型人才培养。同时,由多部门合作破除单向、被动、受限的人才环境,建立人才互信机制。

其次,培育体育科研、管理、技能复合型人才。①结合“人才引育”工作,联合培养卫生、体育、医学、管理、经济等跨学科人才,建立融入治理智库、专题研究团队。②通过对管理人员开展整体性治理、部门协作管理、体卫融合等主题的在职进修教育,建立体育融入卫生健康治理事业的管理人才梯队。③针对全科医生、社区医生、家庭医生、健康管理师、运动处方师、体育社会指导员等实操人才,在设立相应人才培养与从业标准的基础上,通过线上线下业务培训、院校专业交叉培养、社会再教育等途径,辅以相关资格准入、就业保障、职称晋升、薪酬激励等措施,丰富体育融入卫生健康治理的人才储备。

4.3.2 确立多领域、多层次的技术标准

从现有治理格局看,在慢性非传染性疾病的防控方面,体育的融入需要注重监测、诊疗、康复3个环节的技术标准,可基于《体医融合机构服务规范》《“体卫结合”的健康促进服务规范》《运动促进健康服务技术规范》《慢性病监测信息系统基本功能规范》等技术标准,进行统一论证设计。在辅助突发公共卫生事件应急方面,体育人员及组织的动员、体育场馆资源的运用、体育服务的配置等可依据《公共卫生应急队伍组建通则》《社会组织应对突发公共卫生事件防控规范》《大型健康驿站运行管理与服务规范》《灾后过渡性安置区基本公共服务》等标准设置细则。优化妇幼保健方案中的评估技术、服务规范、人员机构,助力环境卫生整治中大型体育赛事、城市体育公园、体育绿道的举办、建设与改造,支援健康贫困治理中的设施与人员配置、远程问诊、体育旅游基地建设等,可基于《“十四五”卫生健康标准化工作规划》,参考治理领域的潜在标准(表1),设计体育融入卫生健康治理领域的技术标准。

表 1 体育融入卫生健康治理的参考技术标准Table 1. Reference to technical standards for the integration of sport into health governance领域 标准号 标准名称 完善慢性非传染性疾病的防控体系 T/CHAA 007—2019 《慢性病健康管理规范》 DB11/T 1793—2020 《体医融合机构服务规范》 DB34/T 3171—2018 《“体卫结合”的健康促进服务规范》 DB34/T 3785—2021 《运动促进健康服务技术规范》 WS/T 449—2014 《慢性病监测信息系统基本功能规范》 T/CPPC 1029—2021 《运动健康管理指南》 T/CACM 1119—2018 《中医治未病实践指南 六字诀养生功干预慢性阻塞性肺疾病》 T/CACM 1086—2018 《中医治未病技术操作规范 高血压保健按摩操》 辅助突发公共卫生事件应急 DB11/T 1292—2015 《公共卫生应急队伍组建通则》 DB4401/T 139—2021 《社会组织应对突发公共卫生事件防控规范》 T/GZBZ 28—2022 《大型健康驿站运行管理与服务规范》 GB/T 28221.5—2011 《灾后过渡性安置区基本公共服务》第5部分:文化体育 优化妇幼保健方案 20067233-Q-361 《妇幼保健服务标准》 GB/T 39509—2020 《健康管理保健服务规范》 RB/T 307—2017 《保健服务组织认证要求》 T/SHMHZQ 005—2021 《儿童健康管理服务规范》 WS 377.4—2013 《妇女保健基本数据集》第4部分:孕产期保健服务与高危管理 助力环境卫生整治 DB32/T 4260—2022 《环境与健康监测技术规范》 DB11/T 1596—2018 《公园绿地改造技术规范》 T/SDTB 001—2021 《户外运动公园建设规范》 HJ/T 394—2007 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》 T/GBECA 003—2020 《南方地区大型体育建筑综合体绿色设计导则》 DB36/T 1220—2019 《生态体育公园建设规范》 支援健康贫困治理

DB33/T 2045—2017 《体育现代化村(社区)建设规范》 DB65/T 4277—2019 《医疗人才“组团式”援疆工作指南》 DB52/T 1290—2018 《精准扶贫 慢性病医疗保障规范》 20214125-T-339 《健康管理 远程问诊及监测》 DB36/T 1544—2021 《体育旅游基地建设与评价规范》 资料来源:中国标准服务网(检索日期:2022年8月1日)。 4.4 运作机制:建立融入治理的相关制度

融入治理是参与治理、嵌入治理、协作或协同治理的辩证整合。结合当前制度供给不足的现状,应通过运作机制解决由谁治理、怎么治理的制度问题,实现体育融入卫生健康治理。

4.4.1 多元型主体制度

主体是推动社会治理的关键性要素[54],体育融入卫生健康治理主体的确立需要摒弃原有的卫生行政部门主导思维,按照各领域的不同治理特点与需求(如慢性病防治的非医疗化、突发公共卫生事件的主动预防、妇幼保健的早期体质干预、环境卫生整治的绿色工程建设、健康扶贫的“内外造血”),以卫生、体育及相关系统的行政部门、企业与社会组织为潜在对象,遵循高效益、低成本和“专业人做专业事”原则,建立主辅位次动态转换的多元型主体制度,优化卫生健康各领域治理。

4.4.2 契约型权责制度

在有限的治理资源下,权责划分不清晰容易导致主体间利益与职权纷争,使新生与旧有主体产生矛盾。契约型权责作为磋商约定后的权责类型,能得到各方的理性认同,可有效规避权责问题。具体到体育融入卫生健康治理过程,设置党委领导下体育与卫生系统的协商途径,周期性签订行政契约,逐渐明确各治理领域内决策由谁主导、操作由谁实施、财政如何分配、人员如何配置、部门如何问责等事宜,优化权责制度。

4.4.3 平台型信息制度

体育融入卫生健康治理需建立统一信息共享与交流制度,可依托互联网+、5G、云计算等现代信息技术,遵从开放、共享原则,参照统一性信息传输标准,建设政策信息、政务资讯、健康资源、专利技术、调研数据的交互平台。同时,督促各职能部门加大自有数据系统建设与对接,如多部委搭建公共卫生事件网络直报、监测预警、应急管理和疾病预防的数字化平台[55],体育与医疗部门尝试共建居民电子健康档案平台(Electronic Health Records, EHR),体育、卫生部门和扶贫办组织建档立卡,构建健康贫困信息平台等,提供线上对接窗口,建立平台型信息制度。

4.5 维护机制:“激励—监督”支撑可持续治理

体育融入卫生健康治理尚处于起始阶段,为解决如何激发融入者与被融入者的治理意愿、规范体育融入卫生健康治理行为、及时评价体育融入卫生健康治理功效等问题,应设置以“激励—监督”为主要内容的维护机制。

4.5.1 激励协作

体育融入卫生健康治理需要调动各治理主体(尤其是卫生部门)的积极性。布劳[56]的社会交换理论认为,人类的行为受能够带来奖励或报酬的交换活动的支配。如没有一定政策优惠与利益诱导,协作行动的内生动力难以形成。因此,可面向体育、卫生及其他协作系统,以部门管理、市场运营、社群组织为激励手段,制定行政合作补贴、产业开发扶持、联合行动表彰等相关政策,配合优惠型政策工具(补贴、产权拍卖、税收和使用费等)的使用,最大限度地激发治理主体的协作意愿。另外,应制定体育融入卫生健康治理的利益补偿方案,对治理过程中利益受损的主体进行专项基金补偿,确立成本分担办法,保障各主体利益。

4.5.2 内外监督

需要通过监督评价实现体育融入卫生健康治理的有效性:①建立体育与卫生系统的内部监督制度,明确在慢性病防治、公共卫生事件应急、妇幼老保健、环境卫生整治、健康扶贫等领域的监督主体、对象、内容与程序,成立联席治理督导小组,引导治理系统内企业、组织、个人互相监督。②委托第三方评估机构进行无差别监督,周期性公布治理效益报告,督促各方及时调整治理措施。③动员新闻媒体加入监督队伍,加强关于治理主体责任落实情况的新闻报道,促进各主体重视治理绩效。④健全群众投诉与反馈渠道,最终实现可持续治理。

5. 结束语

作为“十四五”时期落实“大健康”与“预防为主”理念的主动选择,驱动体育融入卫生健康治理能有效改善原有慢性病防控、公共卫生事件应急、妇幼老保健、环境卫生整治、健康扶贫等方面的治理效果。虽然存在认知、部门、人才、技术、制度等方面的困境,但有针对性的印象、互信、筹备、运作、维护机制的设置可推动实现体育融入卫生健康的长效治理。体育健康治理的价值边界正不断扩大,未来卫生健康治理乃至健康中国建设都需要体育的助力。后续研究应运用创新思维,加强学理与实践的结合,促进体育全方位融入卫生健康治理,实现体卫融合发展以及卫生健康领域的善治。

作者贡献声明:杨继星:提出论文选题,调研文献材料,撰写、修改论文;作者贡献声明:陈家起:设计论文框架,审核、指导修改论文;作者贡献声明:高奎亭:校对、指导修改论文;作者贡献声明:闫士展:提出修改思路,校对、修改论文。 -

表 1 体育融入卫生健康治理的参考技术标准

Table 1 Reference to technical standards for the integration of sport into health governance

领域 标准号 标准名称 完善慢性非传染性疾病的防控体系 T/CHAA 007—2019 《慢性病健康管理规范》 DB11/T 1793—2020 《体医融合机构服务规范》 DB34/T 3171—2018 《“体卫结合”的健康促进服务规范》 DB34/T 3785—2021 《运动促进健康服务技术规范》 WS/T 449—2014 《慢性病监测信息系统基本功能规范》 T/CPPC 1029—2021 《运动健康管理指南》 T/CACM 1119—2018 《中医治未病实践指南 六字诀养生功干预慢性阻塞性肺疾病》 T/CACM 1086—2018 《中医治未病技术操作规范 高血压保健按摩操》 辅助突发公共卫生事件应急 DB11/T 1292—2015 《公共卫生应急队伍组建通则》 DB4401/T 139—2021 《社会组织应对突发公共卫生事件防控规范》 T/GZBZ 28—2022 《大型健康驿站运行管理与服务规范》 GB/T 28221.5—2011 《灾后过渡性安置区基本公共服务》第5部分:文化体育 优化妇幼保健方案 20067233-Q-361 《妇幼保健服务标准》 GB/T 39509—2020 《健康管理保健服务规范》 RB/T 307—2017 《保健服务组织认证要求》 T/SHMHZQ 005—2021 《儿童健康管理服务规范》 WS 377.4—2013 《妇女保健基本数据集》第4部分:孕产期保健服务与高危管理 助力环境卫生整治 DB32/T 4260—2022 《环境与健康监测技术规范》 DB11/T 1596—2018 《公园绿地改造技术规范》 T/SDTB 001—2021 《户外运动公园建设规范》 HJ/T 394—2007 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》 T/GBECA 003—2020 《南方地区大型体育建筑综合体绿色设计导则》 DB36/T 1220—2019 《生态体育公园建设规范》 支援健康贫困治理

DB33/T 2045—2017 《体育现代化村(社区)建设规范》 DB65/T 4277—2019 《医疗人才“组团式”援疆工作指南》 DB52/T 1290—2018 《精准扶贫 慢性病医疗保障规范》 20214125-T-339 《健康管理 远程问诊及监测》 DB36/T 1544—2021 《体育旅游基地建设与评价规范》 资料来源:中国标准服务网(检索日期:2022年8月1日)。 -

[1] DE LEEUW E. Engagement of sectors other than health in integrated health governance,policy,and action[J]. Annual Review of Public Health,2017,38:329-349 doi: 10.1146/annurev-publhealth-031816-044309

[2] RUDOLPH L, CAPLAN J, BEN-MOSHE K, et al. Health in all policies: A guide for state and local governments[M]. Oakland: American Public HeaIth Association, 2013: 131-132

[3] 岳建军. 美国《国民体力活动计划》中体育与卫生医疗业融合发展研究[J]. 体育科学,2017,37(4):29-38 [4] 韩磊磊,王艳艳,贺立娥,等. 英国运动转介计划的发展经验对我国体医融合的启示[J]. 西安体育学院学报,2020,37(2):137-144 [5] 曹振波,陈佩杰,庄洁,等. 发达国家体育健康政策发展及对健康中国的启示[J]. 体育科学,2017,37(5):11-23,31 [6] 董意行, 吴俊宽, 姚友明. 深化体教融合 推动体卫融合 促进体旅融合: 解读《全民健身计划(2021—2025年)》[N]. 新华每日电讯, 2021-08-05(2) [7] 董传升,汪毅,郑松波. 体育融入大健康:健康中国治理的“双轨并行”战略模式[J]. 北京体育大学学报,2018,41(2):7 [8] BRINKERHOFF D W, BOSSERT T J. Health governance: Concepts, experience, and programming options[R]. Bethesda, 2008: 20

[9] 曾峻. 公共管理的逻辑起点论析:公共管理学基本问题研究之一[J]. 上海师范大学学报(哲学社会科学版),2003,32(5):36-42 [10] BRINKERHOFF D W,BOSSERT T J. Health governance:Principal-agent linkages and health system strengthening[J]. Health Policy and Planning,2014,29(6):685-693 doi: 10.1093/heapol/czs132

[11] 张大志. 全民健身推进“健康中国”建设的生命政治解读[J]. 体育科研,2017,38(6):1-5,37 [12] KRUK J. Health and economic costs of physical inactivity[J]. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention,2014,15(18):7499-7503 doi: 10.7314/APJCP.2014.15.18.7499

[13] HORODYSKA K,LUSZCZYNSKA A,HAYES C B,et al. Implementation conditions for diet and physical activity interventions and policies:An umbrella review[J]. BMC Public Health,2015,15:1250 doi: 10.1186/s12889-015-2585-5

[14] 陈明辉. 论我国国家机构的权力分工:概念、方式及结构[J]. 法商研究,2020,37(2):99-112 [15] 靳诺. 把我国制度优势更好转化为国家治理效能[N]. 人民日报, 2021-01-13(9) [16] 韩莹莹,王峥. 组织代偿:理解应急组织网络结构演化与功能实现的新视角[J]. 甘肃行政学院学报,2021(5):79-91,127 [17] DAI J H,MENHAS R. Sustainable development goals,sports and physical activity:The localization of health-related sustainable development goals through sports in China:A narrative review[J]. Risk Management and Healthcare Policy,2021,13:1419-1430

[18] 徐建国,刘开泰,陈博文,等. 建立新型国家预防医学体系战略研究[J]. 中国工程科学,2017,19(2):55-61 [19] PATEL A V,FRIEDENREICH C M,MOORE S C,et al. American college of sports medicine roundtable report on physical activity,sedentary behavior,and cancer prevention and control[J]. Medicine and Science in Sports and Exercise,2019,51(11):2391-2402 doi: 10.1249/MSS.0000000000002117

[20] PEDERSEN B K,SALTIN B. Exercise as medicine-evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases[J]. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports,2015,25(Suppl 3):1-72

[21] 左丹,代旭丽,杨涛,等. 运动治疗在慢性病康复管理中的应用研究进展[J]. 全科护理,2020,18(19):2345-2348 doi: 10.12104/j.issn.1674-4748.2020.19.011 [22] 黄亚玲,郭静,黄非,等. 新冠肺炎疫情期体育行动消解社会焦虑的社会学审视[J]. 成都体育学院学报,2020,46(4):8-15 [23] 钟秉枢,黄志剑,王凯,等. 困境与应对:聚焦新型冠状病毒肺炎疫情对体育事业的影响[J]. 体育学研究,2020,34(2):28 [24] 沈圳,胡孝乾,仇军,等. 新型冠状病毒肺炎疫情下的体医融合:“方舱模式”的例证与解析[J]. 上海体育学院学报,2021,45(10):1-14 [25] 严双琴,徐叶清,陶芳标. DOHaD理论对妇幼保健工作的启示[J]. 中国妇幼保健,2011,26(6):938-940 [26] 阚杰. 发达国家孕期运动指南及对中国孕期运动的借鉴[J]. 中国组织工程研究,2022,26(2):308-314 [27] 张红品,孟祥新,丁焕香,等. 孕期体育活动健康促进研究进展[J]. 中国体育科技,2020,56(5):80-89 [28] 国家卫生健康委员会就建立完善老年健康服务体系指导意见有关情况举行发布会[EB/OL]. [2022-05-01]. http://www.china.com.cn/zhibo/content_75359376.htm [29] 孙鹃娟,田佳音. 新健康老龄化视域下的中国医养结合政策分析[J]. 中国体育科技,2020,56(9):58-65 [30] 黄石松,伍小兰. “十四五”时期中国老年健康服务体系建设的路径优化[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2021,42(5):126-134 [31] 王志芳,陈婧嫣,张海滨. 全球环境与卫生的关联性:科学认知的深化[J]. 中国卫生政策研究,2015,8(7):1-7 [32] WANG C,CHUPRADIT S,AJAZ T,et al. Dynamic effects of sports and physical activities and public health spending on sustainable environmental performance? New evidence from 50 U. S. states[J]. Economic Research-Ekonomska Istraživanja,2022,35(1):4693-4709 doi: 10.1080/1331677X.2021.2016464

[33] MCCULLOUGH B P,ORR M,KELLISON T. Sport ecology:Conceptualizing an emerging subdiscipline within sport management[J]. Journal of Sport Management,2020,34(6):509-520 doi: 10.1123/jsm.2019-0294

[34] 林柔伟,谢冬兴. 绿道体育与城市生态环境耦合及其路径[J]. 体育学刊,2017,24(5):63-68 [35] 翟绍果. 健康贫困的协同治理:逻辑、经验与路径[J]. 治理研究,2018,34(5):53-60 [36] 森. 以自由看待发展[M]. 任赜, 于真, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2012: 63-101 [37] 国家体育总局. 脱贫攻坚体育有为 乡村振兴接续奋斗[EB/OL]. [2022-05-23]. https://www.sport.gov.cn/n20001280/n20745751/n20767239/c21402270/content.html [38] 卢文云,王志华,陈佩杰. 健康中国与体育强国建设背景下深化体医融合研究的思考[J]. 上海体育学院学报,2021,45(1):40-50 [39] 韦伯. 经济与社会: 上卷[M]. 温克尔曼, 整理. 林荣远, 译. 北京: 商务印书馆, 1997: 61 [40] 陆东东,王帅,卢茂春,等. 多元共治:体育健康促进治理现代化的路径选择[J]. 体育与科学,2021,42(6):70-77 [41] 贾三刚,乔玉成. 体医融合:操作层面的困境与出路[J]. 体育学研究,2021,35(1):29-35 [42] 张兴,吴世坤. 公共管理视角下的跨部门合作研究:一个文献评价[J]. 重庆行政(公共论坛),2016,17(4):45-47 [43] 杨飒. 全方位培养、引进、用好人才[N]. 光明日报, 2021-10-07(1) [44] 杨继星,陈家起. 体医融合的制约因素分析及路径构建[J]. 体育文化导刊,2019(4):18-23 [45] 刘海平,汪洪波. “体医融合”促进全民健康的分析与思考[J]. 首都体育学院学报,2019,31(5):454-458 [46] 张阳,吴友良. 健康中国战略下体医融合的实践成效、困境与推进策略[J]. 中国体育科技,2022,58(1):109-113 [47] 董传升. 走向主动健康: 后疫情时代健康中国行动的体育方案探索[J]. 体育科学, 2021, 41(5): 25-33 [48] 杨敏. “国家―社会”互构关系视角下的国家治理与基层治理:兼论治理技术手段的历史变迁及当代趋向[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版),2016,38(2):2-11 [49] 奥斯特罗姆. 公共事物的治理之道: 集体行动制度的演进[M]. 余逊达, 陈旭东, 译. 上海: 上海三联书店, 2000: 82 [50] 胡易容. 符号学方法与普适形象学[J]. 中国人民大学学报,2015,29(1):19-26 [51] 杨兴凯,王延章. 面向信息共享的政府部门间信任研究综述[J]. 情报科学,2010,28(8):1263-1268 [52] 哈丁. 群体冲突的逻辑[M]. 刘春荣, 汤艳文, 译. 上海: 上海人民出版社, 2013: 126 [53] 唐斌,罗洪铁. 习近平人才思想研究[J]. 探索,2015(3):15-18,24 [54] 夏锦文. 共建共治共享的社会治理格局:理论构建与实践探索[J]. 江苏社会科学,2018(3):53-62 [55] 武汉大学公共卫生治理研究课题组. 防疫常态化下公共卫生治理的思考与建议[J]. 学习与探索,2020(6):1-7 [56] 布劳. 社会生活中的交换与权力[M]. 北京: 华夏出版社, 1988: 1 -

期刊类型引用(15)

1. 徐海东,于楼成,刘星雨,徐勤儿,许晓阳. 老年慢病群体运动干预智慧化江苏模式研究. 体育科技文献通报. 2025(04): 252-256 .  百度学术

百度学术

2. 许富洲,冯朝海,谭波. 挥拍类运动在医疗康复领域的功能、价值与发展——以乒乓球运动为例. 体育师友. 2025(02): 17-20 .  百度学术

百度学术

3. 左彬,黄山鹰. 健康中国背景下我国体育与医疗卫生融合发展的实践价值、现实困境与优化路径. 中国卫生经济. 2024(01): 53-56+71 .  百度学术

百度学术

4. 张开禧,周昇媚. 体卫融合视域下太极拳推进青少年体质健康发展策略研究. 冰雪体育创新研究. 2024(12): 174-176 .  百度学术

百度学术

5. 黄煌,江蔚苇,滕少康. 运动转诊嵌入社区初级卫生保健体系的框架制定和路径探索——以漳州市为例. 中国公共卫生管理. 2024(04): 500-505 .  百度学术

百度学术

6. 董强,刘恒嘉,刘水庆. 全民健身与全民健康深度融合评价指标体系构建研究——以河南省城市社区为例. 体育科技文献通报. 2024(08): 112-115+121 .  百度学术

百度学术

7. 徐加豪,陈家起,高奎亭,张保国,璩张源. 我国体育公共服务治理现代化探究. 体育文化导刊. 2024(10): 28-35 .  百度学术

百度学术

8. 邢家睿,何天畅,邹青海,李慧林. 大数据驱动健康需求精准管理的伦理壁垒及推进路径. 医学与哲学. 2024(21): 44-48+60 .  百度学术

百度学术

9. 陈洁星,周丽云. 福建省运动健康指导门诊建设的实践样态与治理路径研究. 福建体育科技. 2024(05): 20-25 .  百度学术

百度学术

10. 金超,汪键. 全民健身与全民健康深度融合的内在逻辑、现实价值与实现路径. 体育与科学. 2023(04): 45-52 .  百度学术

百度学术

11. 廖粤生,刘洪武,王先亮. 我国实施主动健康战略的理论价值、现实困境与纾解方略. 中国卫生经济. 2023(09): 1-5 .  百度学术

百度学术

12. 梁超,王华,汤立许. 智慧主动健康服务框架构建与应用策略研究. 中国工程科学. 2023(05): 30-42 .  百度学术

百度学术

13. 付常喜. 主动健康理念下我国体卫融合的问题和对策. 体育风尚. 2023(11): 146-148 .  百度学术

百度学术

14. 董鹏,程传银. 内涵·价值·机制:重大突发公共卫生事件下学校体育应急治理研究. 南京体育学院学报. 2023(11): 8-14+2 .  百度学术

百度学术

15. 苟轶清,杨涛,魏巍,雎利欣. 健康中国建设背景下体卫融合的内涵、现实困囿与推进策略. 吉林体育学院学报. 2023(05): 82-88 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(5)

下载:

下载: