Characteristics of Interdisciplinary Knowledge Flow in Sports Science Based on Citation Analysis

-

摘要:

以Web of Science核心合集数据在2011—2020年收录的79758篇体育科学研究论文为样本,运用文献计量及可视化等方法,从知识吸收和知识扩散2个维度探析体育科学跨学科知识流动特征。结果显示:体育科学的知识吸收主要来自健康、护理、医学、分子遗传学、生物学、心理学、教育学、社会学、康复学等期刊类群,逐步形成了相对较为稳定的多学科交叉研究模式;在相应的时间段内,体育科学知识扩散广度随时间呈对数增长趋势,体育科学知识向其他学科知识扩散的强度呈幂率分布特征,体育科学知识扩散速度随时间呈指数增长趋势;骨科学、外科学、康复学、生理学等15个学科为体育科学知识扩散核心学科;跨学科知识流动的研究主要集中在运动创伤学、运动生理学、运动康复学、运动心理学、体育社会学、体育系统工程学、运动神经科学、体育健康与环境、运动营养学、运动生物力学、体育教育教学、儿童体育和老年运动医学等领域。

Abstract:Taken 79,758 sports science research papers collected from the core collection data in Web of Science from 2011 to 2020 as samples, the characteristics of interdisciplinary knowledge flow of sports science from the two dimensions of knowledge absorption and knowledge diffusion are analyzed by the methods of literature measurement and visualization. The results show that the knowledge absorption of sports science mainly comes from the journal groups such as health, nursing, medicine, molecular genetics, biology, psychology, pedagogy, sociology and rehabilitation, etc., and has gradually formed a relatively stable interdisciplinary research model. In the corresponding time period, the knowledge diffusion breadth of sports science increases logarithmically with time; the knowledge diffusion intensity shows the characteristics of power-law distribution, while the knowledge diffusion speed increases exponentially with time. 15 disciplines such as orthopedics, surgery, rehabilitation, physiology and other are the core disciplines of knowledge diffusion for sports science while the research fields of interdisciplinary knowledge flow mainly focus on sports trauma, sports physiology, sports rehabilitation, sports psychology, sports sociology, sports system engineering, sports neuroscience, sports health and environment, sports nutrition, sports biomechanics, physical education and teaching, children's sports and geriatric sports medicine, etc.

-

Keywords:

- citation analysis /

- sports science /

- interdisciplinary /

- knowledge flow

-

随着现代科学技术的不断发展进步,多学科间的交叉融合、相互渗透越来越频繁,知识流动(knowledge flow)及跨学科(interdisciplinary)研究也伴随知识进步与学科分化不断发展,逐步形成相对独立的研究主题领域[1]。随着多学科交叉融合发展的不断深入,体育科学也逐步与其他学科产生越来越多的交叉研究,在与其他学科相互碰撞中不断产生新的突破口和创新点,推动了体育科学的持续创新与发展。在体育科学日渐趋向与多学科交叉融合发展的背景下,体育科学与其他学科之间的知识吸收与知识扩散呈现怎样的流动特征?体育科学知识呈现怎样的发展态势?哪些学科是体育科学的主要交叉学科?这些问题的解决将有利于把握当前体育科学跨学科知识流动特征,从而为探索体育科学未来研究趋势、制定体育科学发展规划、拓宽体育科学研究方向和创新思路提供支撑。鉴于此,本文对体育科学跨学科知识流动特征进行了分析。

学术论文作为科学知识的重要载体,在各学科内或学科间的知识流动中发挥着重要作用。知识流动过程中的知识吸收与扩散主要通过论文间相互引证的方式实现[2],学术论文的引证与被引证,具体以参考文献的形式表现,并在一定程度上反映了知识的吸收与扩散过程。目前,多数学者主要采用文献计量的相关指标与方法对各自学科领域的知识流动特征进行定量分析。张慧等[3]利用自引率和知识流动率2个指标,结合施引和被引的引文网络分析了我国人文社科领域学科间的知识流动特征。邵瑞华等[4]利用社会网络分析方法,构建84种图书情报学期刊间的互引网络,并探析学科内部的知识流动特征。张家榕等[5]以中国科学引文索引数据库为数据源,构建了包含5个学科门类中68个学科间的引文网络,并据此分析我国理、工、农、医之间的跨学科知识流动特征。周秋菊等[6]从期刊的同被引和互引视角分析了生态学领域的知识流动情况。李明倩等 [7]分别从跨地域知识流动网络特征、知识流动效率特征及知识流动效率影响因素等方面进行了分析。王婉茹等[8]从量化和质性角度对比分析国内外图书情报学领域的知识流动和跨学科研究特征。叶鹰等 [1]对知识流动和跨学科研究之间的关联进行了系统分析。宋凯等[9]从知识吸收和知识扩散2个维度分析讨论图书情报学领域的知识流动特征。学者们从不同视角采用不同的指标对各自学科领域的知识流动特征进行分析,为本文开展体育科学跨学科知识流动研究提供借鉴。

为深化对体育科学中知识流动与跨学科研究的认识,本文主要以Web of Science核心合集(以下简称WoS)为数据源,从期刊论文的相互引证关系角度,借助CiteSpace文献计量软件中的Z值,以及知识扩散速度、广度和强度等指标分析体育科学跨学科知识流动特征,进而厘清体育科学发展与知识传播交流的关系,为体育科学的知识流动和跨学科研究提供参考。

1. 研究方法及工具

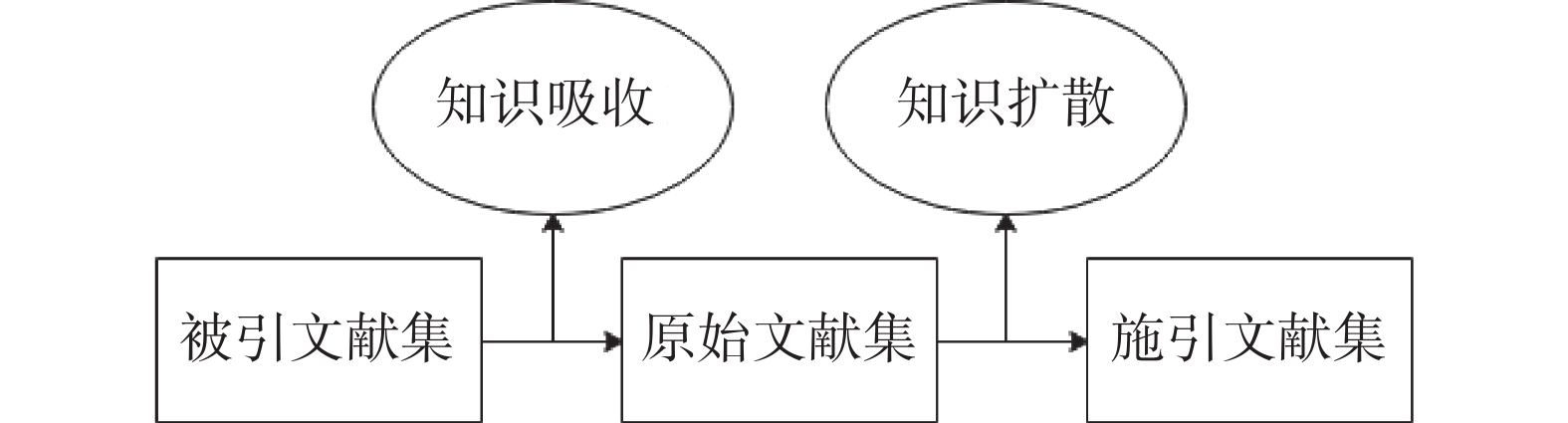

学科知识流动过程包括知识吸收和知识扩散2个环节,具体如图1所示,其中:下载的样本文献为原始文献集,原始文献所参考引证的文献为被引文献集,参考引证原始文献所组成的文献集为施引文献集;知识吸收环节是指原始文献引用参考文献的过程,知识扩散环节是指原始文献被施引文献引用的过程。

![]() 图 1 学科知识流动过程[9]Figure 1. Process of disciplinary knowledge flow

图 1 学科知识流动过程[9]Figure 1. Process of disciplinary knowledge flow对于体育科学跨学科知识吸收过程特征的研究,主要借助2004年由美国德雷塞尔大学陈超美开发的CiteSpace文献计量软件中的双图叠加(Dual-map)功能来实现,通过原始文献集与被引文献集间的引文路径展现体育科学与其他学科期刊间的知识流动。CiteSpace中的双图叠加功能是在2014年嵌入软件的,双图叠加由基础图层和叠加图层组成,其中全景的基础图层描绘了10000本不同学科期刊间的相互关系,图中将这些期刊归类到特定的区域,并依据Blondel聚类算法从这些期刊名称中抽取相应的标签,如将运动、康复作为一个期刊类群标签,并以此表示该区域内期刊的学科特征。首先,将在WoS数据库下载的体育科学文献数据叠加到基础图层上,显示体育科学发文期刊知识流动的学科特征,以及主要吸收了哪些期刊类群的知识。其次,借助软件的Z-score标准化功能挖掘和显示图中重要的引文路径,并通过Z值辨别知识吸收程度,Z值越大,表示对该类期刊而言这一知识吸收领域越重要[10]。

对于体育科学跨学科知识扩散过程特征的研究,采用邱均平等[2]给出的关于知识扩散广度、强度和速度的定义及计算公式来实现。知识扩散广度(Knowledge Diffusion Breadth,KDB)是指某学科领域的期刊总被引频次与统计年数的比值,其计算公式为KDB=Ni/Ypub(其中,Ni表示统计年度中该学科领域期刊的总被引频次,Ypub表示统计起始年与终止年的年数)。知识扩散强度(Knowledge Diffusion Intensity, KDI)是指A学科领域期刊被B学科领域期刊引用频次与总被引频次的比值,即A学科领域对B学科领域的知识扩散强度,其计算公式为KDI=Ni/ΣNi(其中,Ni表示A学科领域期刊被B学科领域期刊引用的频次,ΣNi为A学科领域期刊的总被引频次)。知识扩散速度(Knowledge Diffusion Speed, KDS)是指某学科领域被引用的不同刊物数量与统计年数的比值,其计算公式为KDS=Pcit/Ypub(其中,Pcit表示统计年度中该学科领域被引用的不同期刊数量,Ypub表示统计起始年与终止年的年数)。借助以上3个指标探析体育科学领域知识主要流向哪些学科,以及呈现出怎样的流动特征。

2. 数据来源及处理

数据源于WoS数据检索平台中的科学引文索引(SCI-EXPANDED)和社会科学引文索引(SSCI)数据库,检索策略选择高级检索:WC(学科类别)=Sports Science,文献类型=Article,时间跨度=2011—2020年,对2011—2015年和2016—2020年2个时间段进行检索,分别得到32928篇和46830篇原始文献,并以.txt格式下载包含引文数据的完整题录信息,形成本文的原始文献集。然后,利用WoS数据库中的引文分析报告功能查询各年度的被引频次,同时下载.txt格式的施引文献完整题录信息,形成本文的施引文献集。利用Bibexcel文献计量软件对原始文献题录信息中的参考文献数据进行提取,形成本文的被引文献集。具体检索结果见表1。

表 1 文献数据集检索结果Table 1. List of search results of literature data set年份 原始文献集/篇 施引文献集/篇 被引文献集/篇 2011 7479 125774 162063 2012 7897 114469 170141 2013 8122 101866 172907 2014 8420 94143 179273 2015 8489 79132 184491 2016 8688 63245 189855 2017 9044 49661 167564 2018 9543 34274 208200 2019 10251 18643 214764 2020 9304 5393 201848 注:由于WoS引文分析报告的文献篇数上限为10000篇,本文对2019年的10251篇原始文献按被引频次排序,排除251篇零被引文献,进而将原始文献精炼至10000篇并以此来分析其被引情况。 利用CiteSpace 5.7R2中的双图叠加功能,将原始文献集的引文数据加载到基础图层上,将其进行Z-Score标准化处理,并借助原始文献集与被引文献集之间的引文关系,对体育科学的知识吸收特征进行分析。同时,利用WoS数据平台的分析功能及Bibexcel、Excel等软件,对体育科学的知识扩散广度、强度和速度等指标进行统计分析。

3. 体育科学跨学科知识流动特征

3.1 体育科学跨学科知识吸收特征

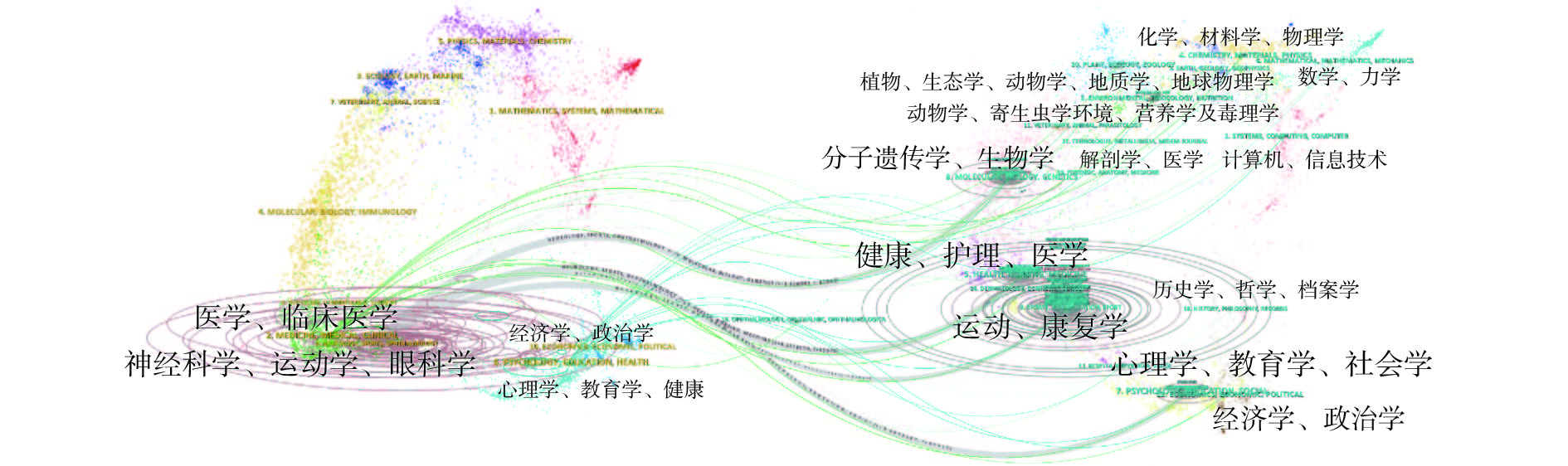

利用CiteSpace 5.7R2将2011—2020年所有的原始文献数据进行双图叠加处理,并对其进行Z-score标准化处理,得到体育科学研究的期刊引文双图叠加图谱(图2)。图中左侧显示了文献数量≥50篇的施引文献集期刊类群,右侧显示了被引频次≥15次的被引期刊类群,椭圆的纵轴大小代表论文数量的多少,椭圆的横轴大小代表作者数量的多少,连线的粗细代表Z值的大小,即知识吸收程度的大小。

由图2可知,体育科学研究的发文期刊类群集中在神经科学、运动学、眼科学及医学、临床医学等期刊类群,而其主要知识吸收的期刊类群集中在健康、护理、医学、分子遗传学、生物学、心理学、教育学、社会学、运动、康复学等期刊类群。图2中显示的期刊类群标签名称是通过Blondel 聚类算法从期刊名中抽取得出的,能够较好地反映学科特征,然而对学科类别的具体划分较为模糊。此外,某一学科的论文可能同时包含其他学科的知识,使其具有多学科的属性[11],因此分析79758篇原始文献题录的学科属性发现,共有4个学科发文量超过10000篇,其中:骨科学25744篇,占总文献量的32.28%;生理学12152篇,占总文献量的15.24%;外科学11730篇,占总文献量的14.71%;康复学10618篇,占总文献量的13.31%。

为了更好地分析体育科学知识吸收的演变动态,分别对2011—2015年和2016—2020年2个时间段数据进行双图叠加,并统计Z值和被引频次(表2)。从期刊类群看,2个时间段中体育科学原始发文期刊类群与知识吸收的被引期刊类群相同,表明体育科学研究发展较为稳定。从期刊类群的Z值变化看,虽然发文期刊类群相同,但2016—2020年体育科学对心理学、教育学、社会学期刊类群的知识吸收有增长趋势,吸收和借助上述类群学科知识解决体育科学相关问题。从知识吸收的Z值大小看,健康、护理、医学是体育科学最主要的知识来源,其次是分子遗传学、生物学。综合来看,体育科学研究知识学科来源更为多元化,拓宽了学科研究方向,并逐步由单一学科内部知识流动模式转向多学科交叉发展模式。

表 2 体育科学主要知识吸收路径特征Table 2. Characteristics of the main knowledge absorption path of sports science原始文献集期刊类群 被引文献集期刊类群 Z值 总被引频次/次 2011—2015年 2016—2020年 2011—2015年 2016—2020年 神经学、运动学、眼科学、

医学、临床医学健康、护理、医学 4.252 4.194 31890 17960 分子遗传学、生物学 3.629 3.465 27614 15111 心理学、教育学、社会学 3.001 3.356 23306 14685 运动、康复学 2.126 1.965 17310 9248 3.2 体育科学跨学科知识扩散特征

3.2.1 知识扩散广度特征

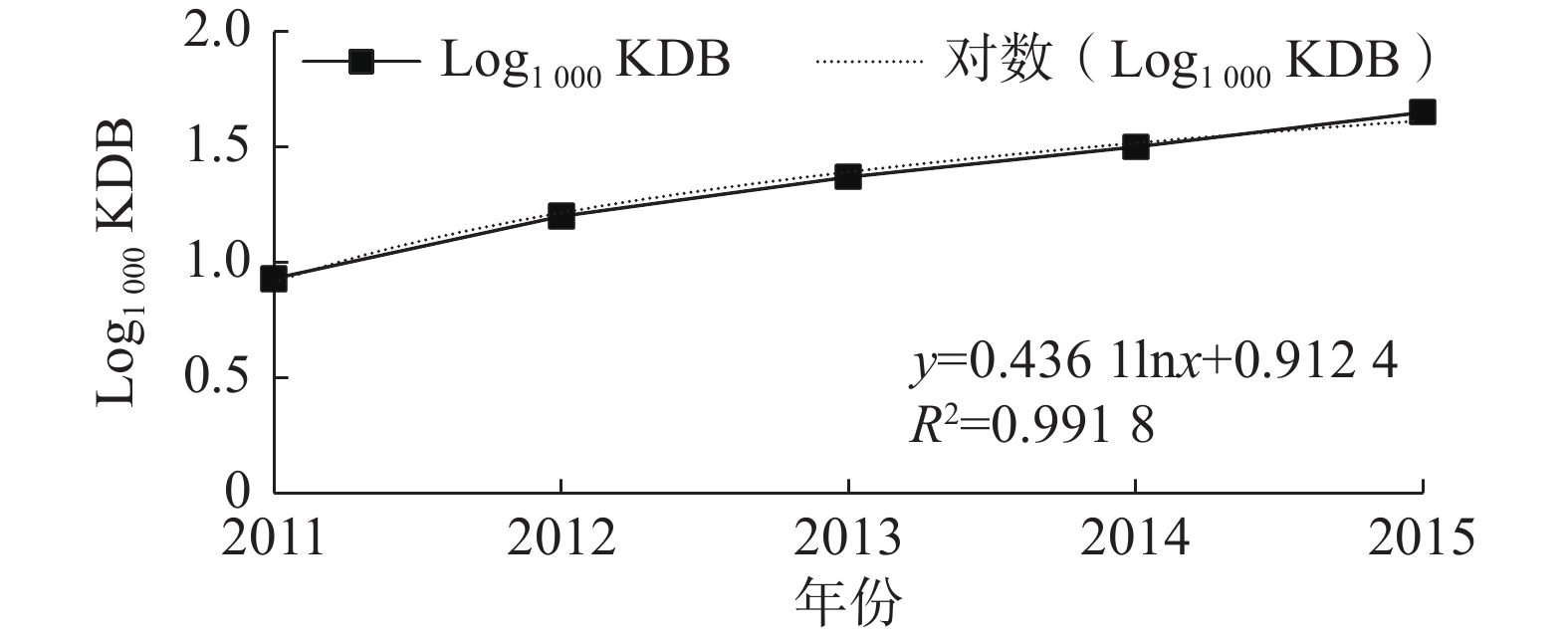

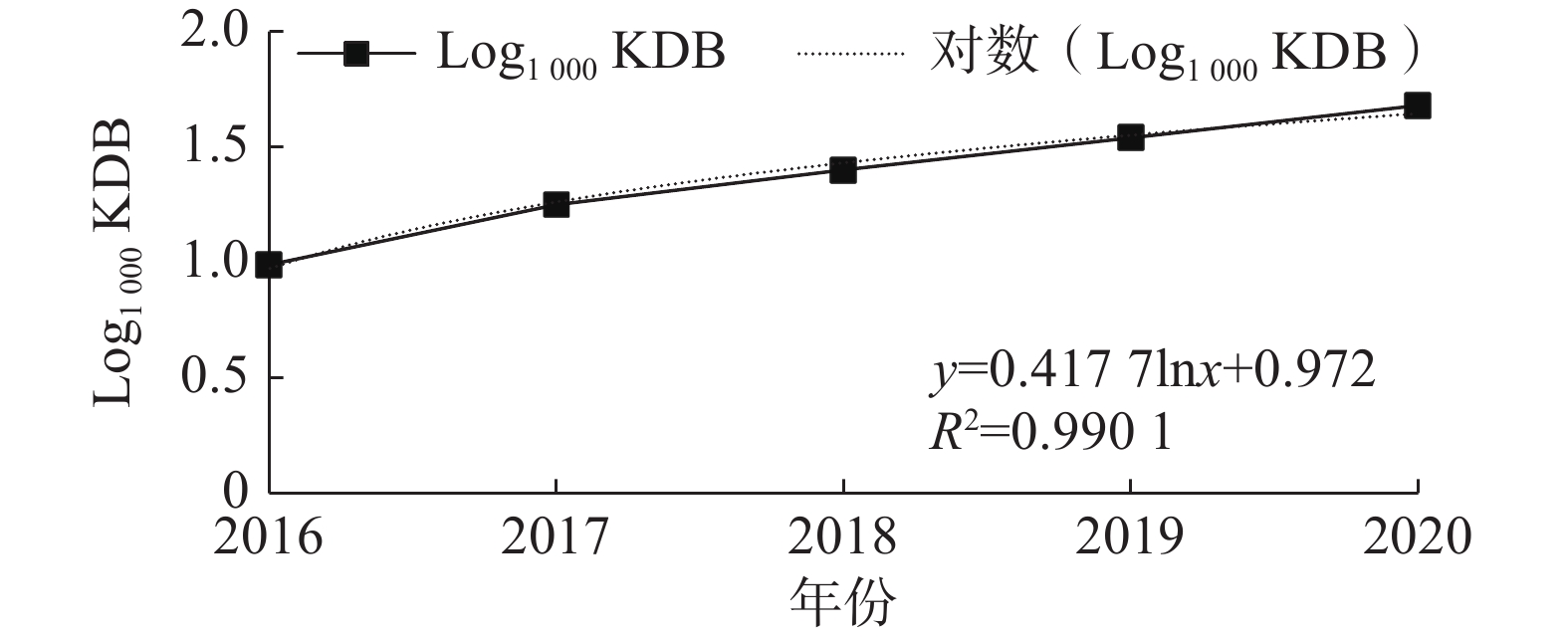

对原始文献集各年度的总被引频次进行统计整理,并根据知识扩散广度计算公式,分别对2011—2015年和2016—2020年的KDB指数进行测算。由于各年度施引期刊数量不同造成总被引频次差距较大,为减弱差异对KDB指数进行Log函数的标准化处理,结果如表3和表4所示。同时,为进一步探索KDB指数的变化规律,分别对2个时间段标准化后的KDB指数逐年变化趋势进行曲线拟合,并得出相应的R2判定系数,结果如图3和图4所示。

表 3 2011—2020年体育科学知识扩散广度特征Table 3. Characteristics of sports science knowledge diffusion breadth from 2011 to 2020年份 总被引频次/次 KDB指数 Log1000KDB 2011 3054 610.80 0.93 2012 16411 4102.75 1.20 2013 37964 12654.67 1.37 2014 62764 31382.00 1.50 2015 90325 90325.00 1.65 2016 4542 908.40 0.99 2017 21879 5469.75 1.25 2018 48842 16280.67 1.40 2019 83166 41583.00 1.54 2020 108685 108685.00 1.68 表 4 2011—2020年体育科学知识扩散强度特征Table 4. Characteristics of sports science knowledge diffusion intensity from 2011 to 2020学科类别 2011—2015年 2016—2020年 引用频次/次 KDI指数 引用频次/次 KDI指数 骨科学 109172 0.519 119247 0.446 外科学 49020 0.233 53538 0.200 康复学 43692 0.208 43366 0.162 生理学 40885 0.194 41281 0.155 神经科学 32612 0.155 32951 0.123 生物医学工程 21315 0.101 23083 0.086 公共、环境与职业卫生 20133 0.096 21884 0.082 社会学 19164 0.091 21570 0.081 一般内科学 17136 0.081 19060 0.071 营养学 14782 0.070 16001 0.060 心理学 12985 0.062 13145 0.049 教育学 8572 0.041 10471 0.039 老年医学 8508 0.040 9481 0.035 生物物理学 7477 0.036 8814 0.033 儿科学 7435 0.035 7663 0.029 注:表中排除了体育科学内部知识扩散数据,依据WoS的学科分类,部分文献可能同时归属于多个学科, 故表中KDI之和大于1。 分析表3数据可知,2011—2015年KDB知识扩散广度指数呈逐年增长趋势。从施引文献学科分布看,5年内平均每年知识扩散学科达231个(除体育科学自身以外),其中2012年最高达235个。随着时间发展,其他相关学科对体育学科文献的关注程度逐渐增加,体育科学知识扩散的广度得到提高,并逐步趋于稳定,主要涉及骨科学、外科学、生理学、康复学、神经科学等多学科。由图3可知,2011—2015年KDB指数与时间呈明显的对数函数关系,拟合方程为y = 0.4361lnx+0.9124,R2=0.9918,拟合效果较好。

分析表3数据可知,2016—2020年KDB知识扩散广度指数继续呈递增趋势,5年内平均每年知识扩散学科达209个(除体育科学自身以外),其中2016年最高达228个学科。对比2个阶段(2011—2015年为第1阶段、2016—2020年为第2阶段)的平均知识扩散广度,第1阶段为1.33、第2阶段为1.37,且第2阶段高于第1阶段,表明体育科学研究与更多的其他学科开展交叉研究,知识扩散广度进一步得到提升。与第1阶段相同,第2阶段的KDB指数与时间呈对数函数关系(图4),拟合方程为y=0.417 7lnx + 0.972,R² = 0.9901,拟合效果较好。

3.2.2 知识扩散强度特征

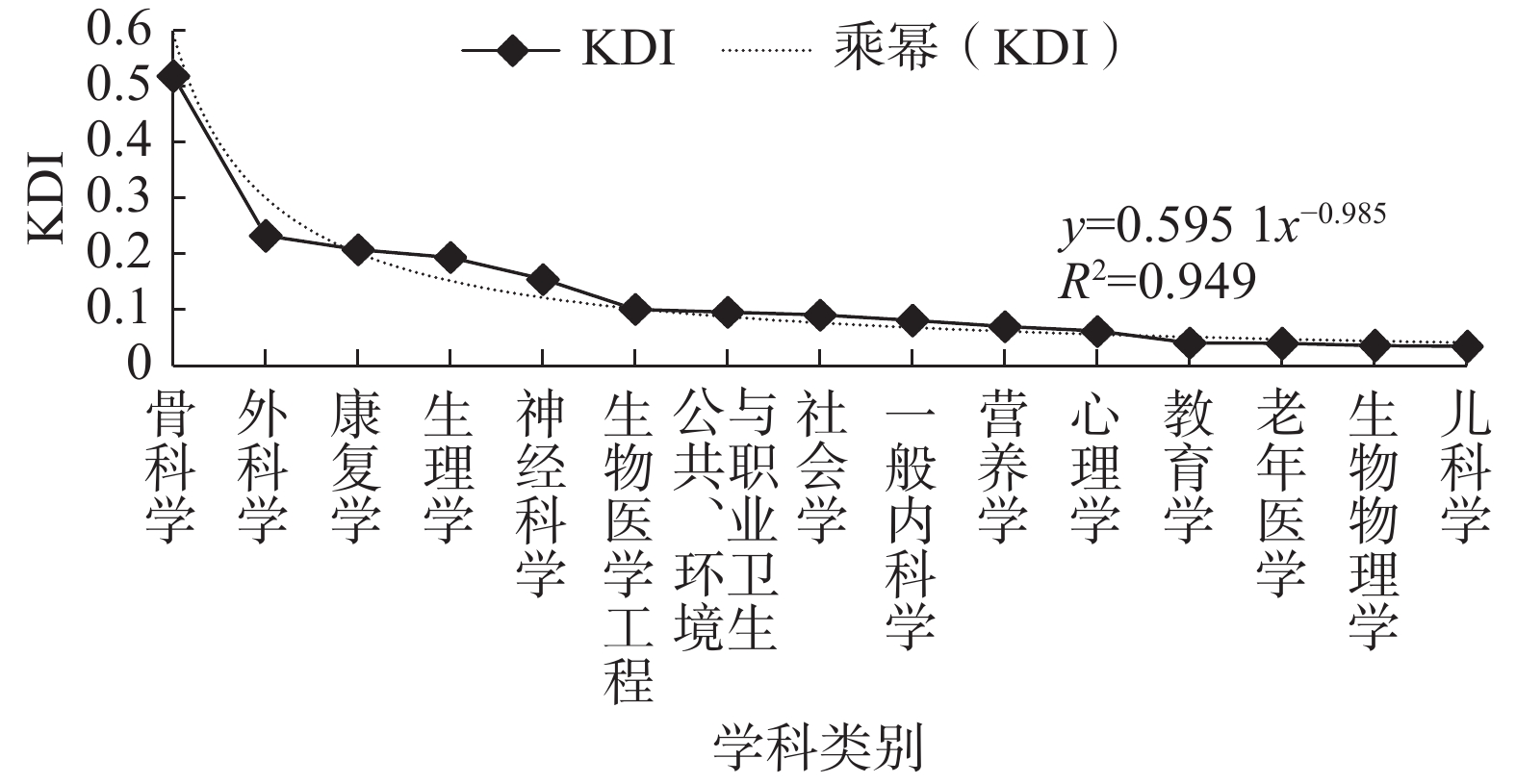

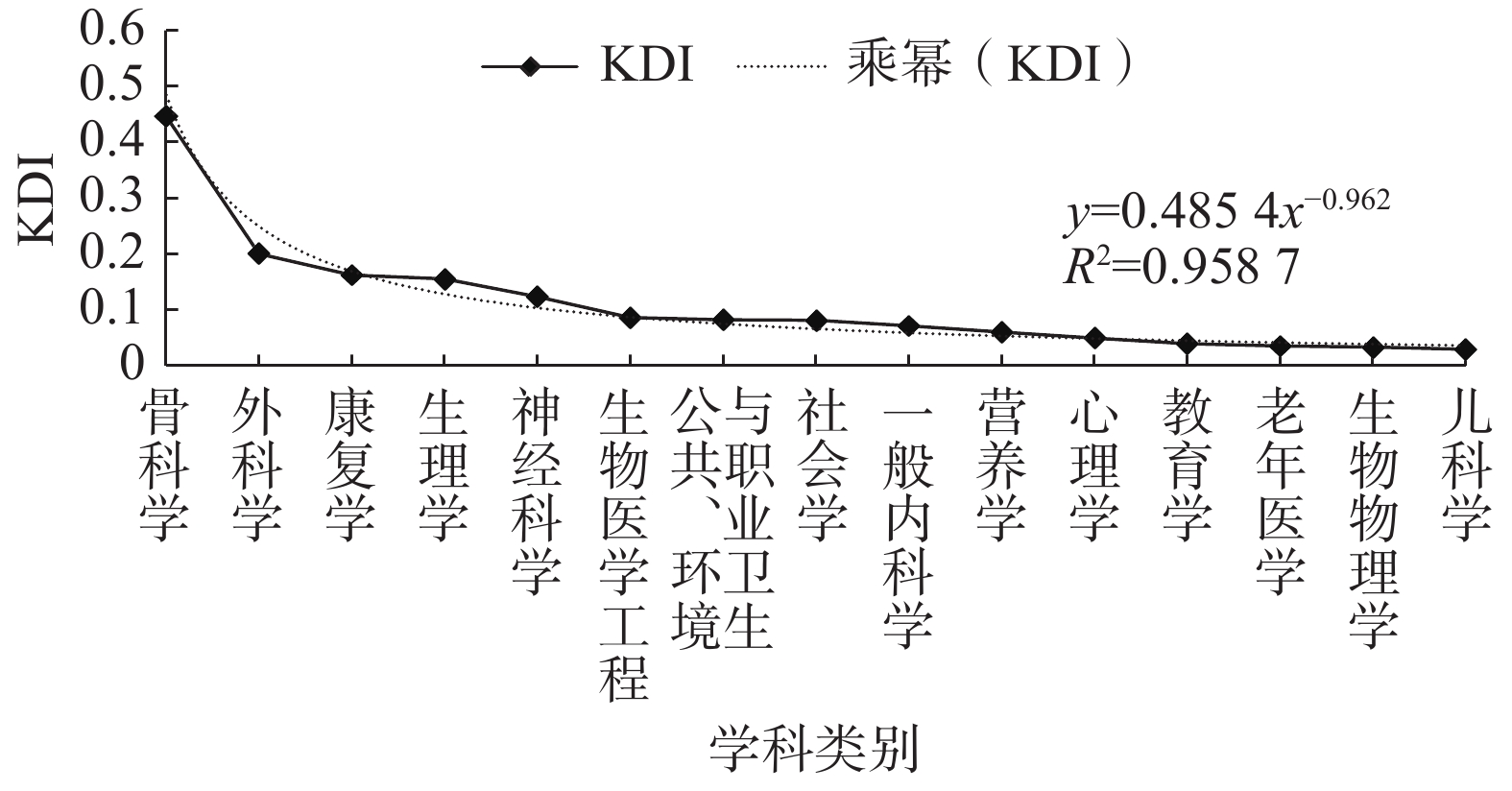

根据知识扩散强度的计算公式,分别对2011—2015年和2016—2020年各学科的KDI指数进行测算,结果如表4所示。同时,为进一步探索体育科学与其他学科知识扩散强度的分布规律,对2个阶段引用频次前15的学科的KDI指数变化趋势进行线性拟合,结果如图5和图6所示。

表4中的知识扩散学科排除了体育科学自身,主要统计分析与其他学科间的知识流动。从第1阶段数据看,共有242个施引学科,施引频次总量为672544次,施引频次前20%的学科总施引频次为594313次,占总施引频次的88%,这基本与加菲尔德的二八定律(20%的文献占有80%的被引证频次)相吻合[12]。因此,表5中显示的15个学科均位于体育科学知识扩散的核心区。从施引频次前15的学科来看,骨科学、外科学、康复学、生理学又是体育科学知识扩散核心区中的主要学科,这4个学科的施引频次占前15个学科总施引频次的58.8%。由图5可知,体育科学向其他学科知识扩散的强度呈现出明显的幂率分布特征,拟合方程为y = 0.595 1x−0.985,R² = 0.949,拟合程度较好。

表 5 2011—2020年体育科学知识扩散速度特征Table 5. Characteristics of sports science knowledge diffusion speed from 2011 to 2020年份 不同引用期刊数量/篇 KDS指数 2011 540 108.0 2012 1611 402.8 2013 2451 817.0 2014 2953 1476.5 2015 4196 4196.0 2016 810 162 2017 2072 518 2018 3126 1042 2019 4224 2112 2020 4555 4555 第2阶段的知识扩散强度学科分布施引频次前15的学科与第1阶段相同,但平均知识扩散强度有所减小,第1阶段为0.1308、第2阶段为0.1101。与第1阶段相同,第2阶段体育科学向其他学科知识扩散的强度分布呈现明显的幂率分布,其拟合方程为y = 0.485 4x−0.962,R² = 0.9587,拟合程度较好。综合2个阶段的知识扩散强度特征分布发现,体育科学向其他学科知识扩散强度呈现幂率分布、基本符合二八定律,且扩散主要集中在少数学科,这些主要学科基本稳定,随时间变化不大。

3.2.3 知识扩散速度特征

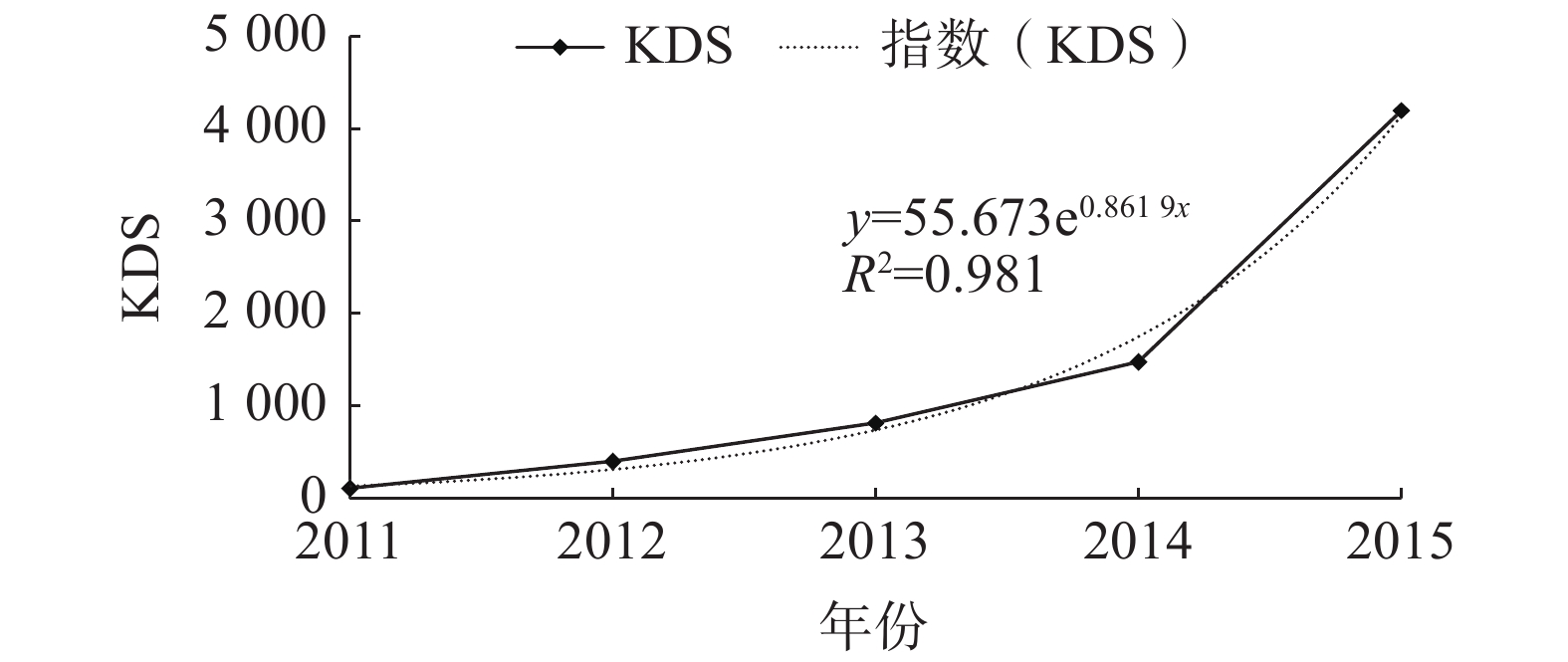

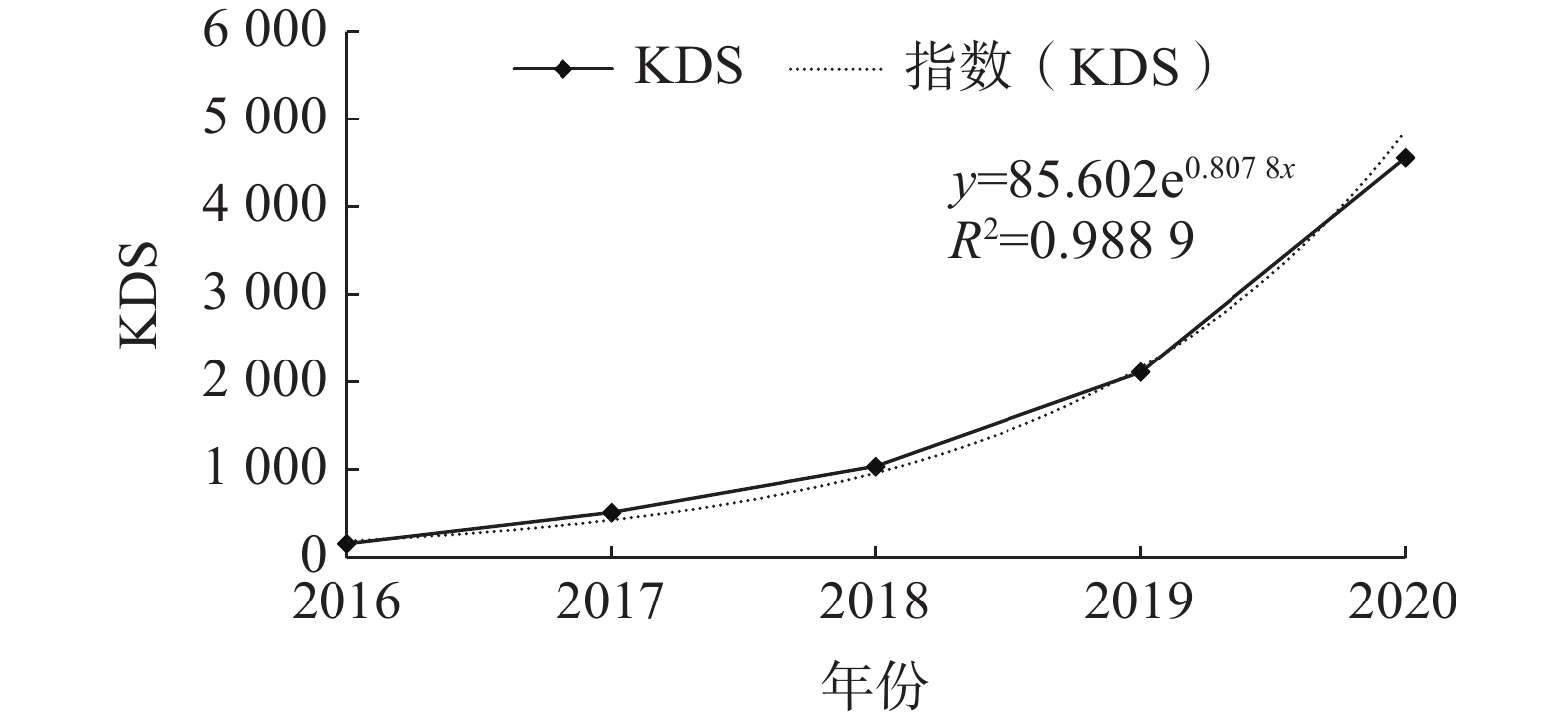

在对知识扩散速度进行测算时,首先统计出各年度原始文献的施引文献在不同年度的引用期刊数量,然后再对各统计年的期刊进行去重处理,得出各统计年的不同引用期刊数量,最后根据知识扩散速度指数计算公式测算出2011—2020年各年度的KDS指数,结果如表5所示。为进一步探索知识扩散速度随时间的变化规律,对各年度的知识扩散速度进行拟合处理,得到图7和图8的知识扩散速度变化趋势。

知识扩散对学科发展的促进作用主要表现在其可以降低因学科知识老化所引起的知识利用价值的损失[13]。从图7可以看出,体育科学知识扩散速度随时间呈递增趋势,且存在明显的指数分布特征,拟合方程为y = 55.673e0.861 9x,R² = 0.981,拟合程度较好。

比较来看,2个阶段均呈现递增趋势,且都呈现出良好的指数分布特征,第2阶段的拟合方程为y = 85.602e0.807 8x,R² = 0.9889,拟合程度较好。不一样的是,第2阶段的平均知识扩散速度与第1阶段比有所增长,第1阶段为1400.05,第2阶段为1677.8。知识扩散速度的增长会缩短学科间知识获取与流通的时间,进而从整体上提升知识利用的效益,而知识利用效益的提升又进一步促进体育科学的知识创新,并继续推动知识扩散速度的提升[9]。

3.3 体育科学跨学科知识流动的热点主题

关键词是对一篇论文的高度概括与凝练,显示了文章的主要核心内容主题,在实际研究中通常可以借助关键词频次衡量和确定某学科领域的研究热点[14]。为了解体育科学与各主要交叉学科进行跨学科知识流动的主题内容,对体育科学跨学科研究论文的关键词进行统计分析。首先利用Bibexcel文献统计软件,按照WoS数据库中的学科分类字段提取(除体育科学以外)发文量前15的学科的论文题录数据并构建相应的原始数据子集,随后再构建WoS学科分类与关键词的共现矩阵,最后利用软件分别对各学科的关键词频次进行统计整理,结果如表6所示。

表 6 体育科学跨学科知识流动的研究热点主题Table 6. Hot topics of research on interdisciplinary knowledge flow in sports science交叉学科(发文量/篇) 高频关键词(频次/次) 骨科学

(25744)前十字交叉韧带(2142)、膝关节(1469)、步态与分析(1348)、全膝关节置换术(901)、骨关节炎(717)、核磁共振成像(650)、关节镜检查(534)、肩袖(445)、肘关节(367)、骨折(362)、重建术(349)、关节成形术(332)、半月板(295)、股骨髋臼撞击症(274)、脑震荡(263)、软骨(258)、全肩关节置换术(241)、踝关节(221) 生理学

(12152)运动(172)、肌电图(446)、运动疲劳(322)、老化(320)、体力活动(274)、肥胖(249)、骨骼肌(244)、运动表现(234)、阻力训练(221)、炎症(205)、肌电图(188)、缺氧(173)、氧化应激(170)、心率(169)、血压(152)、肌力(144)、恢复(142)、身体成分(132)、运动训练(126)、肌肉损伤(124)、耐力(118) 外科学

(11730)全膝关节置换术(833)、膝(811)、肩(597)、前交叉韧带(572)、关节镜检查(417)、骨关节炎(399)、关节成形术(295)、前交叉韧带重建(239)、全肩关节置换术(224)、肩关节置换术(223)、肩袖撕裂(216)、磁共振成像(198)、反向肩关节置换术(189)、弯月板(187)、胫骨高位截骨术(136)、骨折(132) 康复学

(10618)康复(3382)、中风(729)、肌电图(583)、脊髓损伤(381)、运动(359)、步态(279)、生活质量(235)、膝关节(201)、生物力学(199)、脑损伤(196)、腰痛(183)、多发性硬化症(159)、日常活动(151)、脑瘫(145)、心理测量(144)、姿势平衡(134)、体力活动(132)、骨关节炎(124)、残疾(122)、抑郁(116)、帕金森病(109)、 神经科学

(6490)步态(919)、肌电图(432)、运动学(397)、平衡(351)、生物力学(307)、姿势控制(296)、步态分析(282)、运动控制(229)、行走(223)、老化(204)、脑瘫(199)、帕金森病(157)、中风(154)、跑步(153)、老年人(149) 社会学

(5286)体力活动(347)、体育教育(319)、体育锻炼(206)、动机(157)、性别(113)、青少年体育(117)、体育政策(108)、女性(105)、体育全球化(102)、肥胖(98)、兴奋剂(93)、体育文化(87)、体育暴力(87)、群体动力学(83)、自我效能(79)、健康(79)、测量(64)、足球(59)、定性研究(57) 心理学

(5141)体育锻炼(330)、体力活动(257)、动机(156)、运动学习(152)、步态(127)、自我决定理论(127)、运动控制(126)、表现(101)、姿势控制(96)、儿童(82)、运动心理学(70)、注意(69)、体育教育(67)、运动训练(67)、青少年体育(63)、自我效能(62)、康复(60)、认知(60)、自律(57)、足球(54) 生物医学工程

(3398)生物力学(475)、运动学(303)、步态(187)、动力学(144)、肌电图(139)、膝关节(107)、康复(97)、运动分析(87)、 步态分析(83)、肩关节(79)、骨关节炎(71)、力量(70)、测量学(68)、仿真建模(65)、体育装备(64)、平衡(64)、肌力(59)、生物力学建模(59)、跑步(50)、中风(48)、有限元分析(47) 营养学

(2613)运动(281)、营养(123)、体力活动(120)、肥胖(117)、氧化应激(88)、身体成分(84)、新陈代谢(67)、疲劳(61)、饮食(59)、胰岛素抵抗(55)、阻力训练(52)、肌肉损伤(52)、自行车运动(50)、营养补充(50)、水合作用(48)、营养剂(47)、能量消耗(46)、跑步(42)、碳水化合物(40)、运动营养(40)、运动员(40) 公共、环境与职业卫生

(1530)低氧(133)、高海拔(104)、急性高原病(79)、运动(43)、低压缺氧(42)、登山运动(27)、冻伤(25)、适应(24)、肺动脉高压(23)、氧化应激(23)、流行病学(20)、野外(20) 教育学(1477) 体育教育(391)、体力活动(113)、体育锻炼(104)、性别(76)、高等教育(76)、动机(73)、儿童(68)、体育教师教育(67)、教师专业发展(63)、肥胖(61)、测量学(55)、评估(54)、自我决定理论(54)、批判性教育(50)、社会支持(48)、青少年体育(45)、训练负荷(40)、专业发展(32)、健康教育(31)、职前教师(27)、态度(25) 一般内科学

(945)运动(66)、运动员(53)、运动成绩(47)、阻力训练(43)、高胆固醇血症(40)、缺氧(38)、2型糖尿病(35)、高血压(29)、补充供氧(25)、动脉粥样硬化(25) 老年医学(608) 体力活动(133)、老年人(117)、运动(89)、加速度计(44)、行走(24)、认知(18)、久坐行为(17)、平衡(16)、步态(14)、动机(14)、生活质量(14)、康复(13)、肌力(13)、测量(12)、力量训练(12)、健康老龄化(12)、阻力训练(11)、健康促进(11)、自我效能(11)、身体机能(10)、Wingate试验(10) 儿科学(501) 体力活动(38)、运动(32)、青少年(28)、儿童(24)、肥胖(22)、加速度计(20)、身体素质 (16)、久坐行为(14)、学龄前儿童(13)、阻力训练 (10)、减肥(10)、流行病( 10)、青春期(7)、有氧适能(7)、测量(6)、身体成分(6)、运动员(6)、运动营养(6)、运动成绩(6) 生物力学

(457)运动(121)、膝关节(98)、旋转袖(83)、动作技能(82)、核磁共振成像(79)、肌电图(75)、实体轴(73)、高速摄像技术(68)、力学模型(65)、人体运动仿真(61)、足底压力(57)、计算机模拟(54) 从表6数据可知,体育科学与其他交叉学科的研究论文主要集中在体育学科的运动创伤学、运动生理学、运动康复学、运动心理学、体育社会学、体育系统工程学、运动神经科学、体育健康与环境、运动营养学、运动生物力学、体育教育教学、儿童体育和老年运动医学等学科领域。骨科学、生理学、外科学和康复学是体育科学的最主要交叉学科。通过对各学科领域的高频关键词分析可知:体育科学与骨科学、外科学、康复学、神经科学的交叉研究主要涉及运动创伤的治疗与关节修复,以及诸如中风、抑郁症、脑瘫、帕金森病等疾病的运动康复治疗;与生理学的交叉研究主要涉及运动疲劳的恢复、肌肉运动的肌电分析以及各生理指标的测量等研究;与社会学的交叉研究主要涉及儿童青少年体育、体育教育、体育文化、体育暴力、体育政策以及肥胖等社会问题的研究;与心理学的交叉研究主要涉及体育锻炼、运动学习以及运动训练等过程中的认知、自律、动机、注意、表现等心理学方面的问题;与生物医学工程学的交叉研究主要涉及综合运用生物力学、运动学、动力学、测量学等学科领域方法,对体育运动过程中人体各关节或肌肉的生物力学建模,并进行相应的运动分析、步态分析和有限元分析等;与营养学的交叉研究主要涉及体力活动、肥胖、氧化应激、身体成分、新陈代谢、疲劳、饮食、胰岛素抵抗、营养补充、营养剂等研究主题;与公共、环境与职业卫生学科的交叉研究主要涉及在高海拔的低压缺氧环境中人体运动适应、氧化应激、急性高原病以及冻伤等方面;与教育学的交叉研究主要涉及体育教育、体育教师教育、教师专业发展、肥胖、健康教育、职前教师等研究主题;与一般内科学的交叉研究主要涉及高胆固醇血症、2型糖尿病、高血压、动脉粥样硬化等患者的运动康复干预研究,此外还包括运动员的运动成绩、阻力训练等研究主题;与老年医学的交叉研究主要涉及老年人久坐行为、生活质量、运动康复、健康老龄化、健康促进、自我效能、身体机能等方面;与儿科学的交叉研究主要涉及儿童青少年和学龄前儿童的肥胖、久坐行为、身体素质、阻力训练、流行病、身体成分、运动营养等方面的研究;与生物力学的交叉研究主要涉及旋转袖、动作技能、核磁共振成像、肌电图、实体轴、高速摄像技术、力学模型、人体运动仿真、足底压力、计算机模拟等研究主题。

通过分析体育科学跨学科知识流动的热点主题,从侧面看出体育科学与其他学科间的交叉研究是一个辩证发展的过程,呈现出相互促进、相互制约、相互影响的辩证关系。体育科学借助其他学科的理论和方法解决体育领域的相关问题,同样,其他学科可以利用体育科学中的运动干预方法和手段攻克自身难题。这也表明体育科学正朝向多学科交叉融合的方向发展,在学科领域的交叉点上寻求更多的创新点。

4. 讨 论

4.1 体育科学跨学科知识流动呈现普遍性、多样性和持续增长性特点

随着体育学科与其他相关学科间的不断交叉融合,体育科学研究范式逐渐发生变革,体育科学跨学科知识流动现象明显,呈现出普遍性、多样性和持续增长性的特点。

(1)从体育科学跨学科交叉融合研究的总量与占比看,依据WoS数据库的学科分类,在79758篇原始文献中有54630篇文献涉及跨学科交叉融合,占文献总量的68.49%,即有超过半数的体育科学研究源于与其他学科的交叉融合,多学科交叉融合成为体育科学研究的普遍性特点。

(2)体育科学跨学科知识扩散的学科分布具有明显的多样性特点。2012年体育科学知识扩散学科高达235个,并且跨学科知识扩散的学科频次分布呈幂率分布,即小部分学科占据大部分的引证频次,这部分学科与体育科学存在非常密切的关系,属于体育科学知识扩散的核心学科,而大部分学科引证频次较低,属于体育科学知识扩散的边缘学科。此外,从学科属性看,体育科学研究的主体是人,人既具有自然属性又具有社会属性,从而使体育科学与自然科学、社会科学两大学科领域的众多学科存在跨学科知识流动,表明体育科学具有较强的学科交叉性。

(3)从体育科学跨学科知识扩散的纵向发展演变看,知识扩散广度和速度均呈现增长趋势。特别是随着大科学时代的到来[2],体育科学研究领域同时出现了大批的跨学科、跨领域、跨专业的学者,他们运用诸如医学、生物学、计算机等多学科的新方法充实体育学科的理论、研究方法和工具,从而形成新的研究前沿和创新点,解决体育领域的诸多问题,对推动体育学科与其他多学科间的知识交流产生了重要影响。此外,跨学科知识流动除推动学科间知识扩散广度外,同时也提升了相应的知识扩散深度[2,5,15-16]。从本文结果看,隶属于自然科学领域的学科知识扩散强度明显高于隶属于社会科学领域的学科,其中骨科学、外科学、康复学、生理学与体育学科知识扩散强度较高,在第1阶段引证频次占所有学科总量的36.1%,表明自然科学在体育科学跨学科知识流动中起到重要的基础性作用。

4.2 多学科交叉融合是体育科学持续发展的必然趋势

自然界中的各种现象是一个相互联系、相互影响、相互制约的有机整体,而人类社会是自然界的重要组成部分,人们在认识自然的过程中所形成的知识体系也具有整体性特征[17]。科学的发展是一个“综合—分化—再综合—再分化”的动态发展过程[18]。交叉科学则集分化和综合于一体,从而最终实现科学的整体化[17]。跨学科研究是通过整合2个或多个学科领域的理论、概念、工具、视角、信息、材料或技巧等,加强对超越单一学科认识与实践范围问题基础性理解的研究模式[19],是实现科学整体化的重要途径[1]。体育科学作为众多学科中的一员,其发展必然遵循科学发展的一般规律,在与众多学科交叉融合过程中不断汲取养分,实现学科自身的持续发展。

体育科学是研究体育现象,揭示体育内部和外部规律一个系统的学科群[20-21]。随着人类社会知识的不断深入创新与发展,体育科学研究所面临的诸多问题更为多元化和复杂化[22-23],仅从单一学科内部视角研究其规律,必然存在较大的局限性,也不能揭示其本质及规律。因此,要形成对体育现象全面、系统、科学的认识,还需假借多学科交叉融合的思维方式进行相应的跨学科知识交流与研究,利用跨学科间的潜在知识关联攻克相对复杂的体育学科领域问题[24],在与多学科理论、方法与经验等方面的相互渗透、相互作用中实现体育科学的持续发展。因此,体育科学逐步由“小科学”转变为整体化与综合化的“大科学”,并成为一个兼具社会属性和自然属性,且介于社会科学与自然科学之间的交叉学科[25]。体育科学体系的形成是与众多学科理论与方法相互吸收、借鉴、辐射、融合的结果[26],多学科交叉融合是体育科学持续发展的必然趋势。

4.3 跨学科知识流动培植新的体育科学研究生长点

如前所述,体育科学在与多学科交叉融合的跨学科知识交流中得到不断发展,而在不同学科的交叉点上往往会培植出新的学科生长点,并拓展或产生新的学科研究前沿,甚至解决学科领域的重要难题,推动学科的革命性发展[17]。

(1)跨学科研究是创建体育科学新学科的主体方法[27],是推动体育学科体系不断发展完善的重要动力[28]。体育科学学科体系的发展演变是体育科学与自然科学、社会科学领域其他多学科知识交叉融合的结果。体育科学与社会科学领域的哲学、社会学、教育学、心理学、管理学、法学、经济学、政治学、艺术学、情报学等众多学科的交叉融合,不断发展演变产生体育哲学、体育社会学、体育教育学、学校体育学、体育心理学、运动心理学、体育管理学、体育法学、体育经济学、体育政治学、体育美学、体育情报学等新兴体育社会科学学科及研究领域。再如,体育科学与自然科学领域的医学、生理学、生物学、力学、数学、化学等众多学科交叉融合,形成了运动医学、体育保健学、运动生理学、体育仿生学、运动生物力学、运动生物数学、运动生物化学等新体育自然科学学科及研究领域。此外,还有体育科学学科与工程技术科学学科的交叉融合形成了体育系统工程学。

(2)跨学科研究有利于体育学科与不同学科领域在理论方法、学术思想以及研究范式等方面的交叉融合,从而极大丰富和扩展了体育科学领域的研究方向,并产生新的创新点与研究前沿。德国著名的物理学家沃纳·海森堡曾说:“在人类思想史上,重大成果的发现常常发生在两条不同思维路线的交叉点上。”[17]随着体育科学体系的不断发展,体育科学的学科分支也越来越多、越来越细,而多数的研究前沿都产生于学科交叉中,在多学科、多理论的相互渗透中,不断拓展出新的交叉学科研究前沿。例如:分子遗传学与分子生物学领域的DNA重组技术在体育领域的应用,使我们从基因水平上探索决定人类运动能力的基因;生物芯片与功能基因组在运动兴奋剂检测中的应用,实现了微量、快速、高通量的检测效果;分子生物学、移植生物学以及生物力学的快速发展,使得运动创伤学也相应成为医学领域最为活跃的学科之一,借助关节镜微创技术达到治疗创伤小、康复快和功能恢复快的效果;利用人工神经网络相关理论有效地实现了对运动技术的诊断和运动训练决策;通过肌肉的生物肌电活动,分析运动中人体肌肉的生物力学特征;借助动力学测量领域的步态分析技术,分析肌肉运动的力学特征与机理[29]。这些都是体育科学与其他相关学科相互融合渗透的结果。

(3)跨学科研究有利于解决体育领域所面临的一些重大问题。体育已逐步渗透到人类社会文化生活的方方面面,包括政治、经济、文化、教育等领域,并成为必不可少的重要部分,这也使得体育科学研究呈现出更为广泛性和复杂性的特征,需要融合多学科的力量解决体育所面临的诸多复杂问题[30]。例如,我国在举办北京2008年奥运会过程中提出了“科技奥运、人文奥运、绿色奥运”的口号,为落实“科技奥运”的要求,实施了数字奥运、新建筑、新材料、环保科技、生物医药科技等五大战略,五大战略的实施涉及交通、环境、信息化、安全、体育科研、场馆设施等多个领域。在北京2008年奥运会的科技攻关期间,国家共设立1209个相关的科技攻关专项课题,而这些课题多数需要综合多学科领域知识才能完成,其中反兴奋剂运动的相关检测工作就涉及化学、生物、教育、管理等多个学科领域[31]。

4.4 多学科交叉融合为社会主义现代化体育强国建设提供智力支持

“十四五”时期是开启我国全面迈向社会主义现代化体育强国的新征程。国家体育总局在2021年10月8日印发的《“十四五”体育发展规划》[32]中全面阐述了新时期我国体育发展所面临的机遇与挑战,指出“我国体育发展仍存在国内体育发展不平衡不充分;全民健身公共服务还无法有效满足人民群众美好生活需要;竞技体育体制机制与经济社会发展不相适应,运动项目发展不均衡、核心竞争力不强等;体育产品和服务有效供给不足,体育消费潜力尚未充分释放”等诸多挑战,而这些问题涉及大众体育、竞技体育、学校体育、体育产业、体育文化、体育外交、体育科教和体育法治等多个领域,单凭体育学科的力量同样难以攻克。需要进一步营造利于多学科交叉融合发展的制度环境,广泛依托各类高等院校、科研院所等科研机构,综合多学科的知识力量,组织多学科的科研团队,开展跨学科科学研究与技术创新合作,确保“十四五”期间体育发展各项目标的有效达成。

5. 结 论

(1)从知识吸收环节看,神经科学、运动学、眼科学及医学、临床医学是体育科学的主要原始发文期刊类群,而其知识吸收主要来自健康、护理、医学、分子遗传学、生物学、心理学、教育学、社会学、运动、康复学等期刊类群。此外,体育科学已形成较为稳定的原始发文期刊类群和知识吸收期刊类群,并逐步由单一学科内部知识流动发展模式,趋向多学科交叉发展模式,吸收的学科领域知识更加多元化,拓宽了学科的研究方向,也增强了体育科学研究的活力。

(2)从知识扩散环节看,知识广度随时间呈现对数增长趋势,在与多学科进行交叉研究的同时,自身的学科研究方向不断拓展,并吸引更多学科的关注。体育科学向其他学科知识扩散强度呈幂率分布特征,且基本符合二八定律,其中骨科学、外科学、康复学、生理学是体育科学知识扩散核心区中的主要学科。知识扩散速度随时间呈现指数增长分布特征,体育科学知识扩散速度的增长直接影响体育科学知识的传播与利用,并间接影响体育科学知识的进一步创新与发展。

(3)从跨学科知识流动的研究领域看,主要集中在运动创伤学、运动生理学、运动康复学、运动心理学、体育社会学、体育系统工程学、运动神经科学、体育健康与环境、运动营养学、运动生物力学、体育教育教学、儿童体育和老年运动医学等学科研究领域。

作者贡献声明:张元梁:提出论文主题,设计论文框架,撰写论文;作者贡献声明:薛原:设计论文框架,审核、修改论文。 -

图 1 学科知识流动过程[9]

Figure 1. Process of disciplinary knowledge flow

表 1 文献数据集检索结果

Table 1 List of search results of literature data set

年份 原始文献集/篇 施引文献集/篇 被引文献集/篇 2011 7479 125774 162063 2012 7897 114469 170141 2013 8122 101866 172907 2014 8420 94143 179273 2015 8489 79132 184491 2016 8688 63245 189855 2017 9044 49661 167564 2018 9543 34274 208200 2019 10251 18643 214764 2020 9304 5393 201848 注:由于WoS引文分析报告的文献篇数上限为10000篇,本文对2019年的10251篇原始文献按被引频次排序,排除251篇零被引文献,进而将原始文献精炼至10000篇并以此来分析其被引情况。 表 2 体育科学主要知识吸收路径特征

Table 2 Characteristics of the main knowledge absorption path of sports science

原始文献集期刊类群 被引文献集期刊类群 Z值 总被引频次/次 2011—2015年 2016—2020年 2011—2015年 2016—2020年 神经学、运动学、眼科学、

医学、临床医学健康、护理、医学 4.252 4.194 31890 17960 分子遗传学、生物学 3.629 3.465 27614 15111 心理学、教育学、社会学 3.001 3.356 23306 14685 运动、康复学 2.126 1.965 17310 9248 表 3 2011—2020年体育科学知识扩散广度特征

Table 3 Characteristics of sports science knowledge diffusion breadth from 2011 to 2020

年份 总被引频次/次 KDB指数 Log1000KDB 2011 3054 610.80 0.93 2012 16411 4102.75 1.20 2013 37964 12654.67 1.37 2014 62764 31382.00 1.50 2015 90325 90325.00 1.65 2016 4542 908.40 0.99 2017 21879 5469.75 1.25 2018 48842 16280.67 1.40 2019 83166 41583.00 1.54 2020 108685 108685.00 1.68 表 4 2011—2020年体育科学知识扩散强度特征

Table 4 Characteristics of sports science knowledge diffusion intensity from 2011 to 2020

学科类别 2011—2015年 2016—2020年 引用频次/次 KDI指数 引用频次/次 KDI指数 骨科学 109172 0.519 119247 0.446 外科学 49020 0.233 53538 0.200 康复学 43692 0.208 43366 0.162 生理学 40885 0.194 41281 0.155 神经科学 32612 0.155 32951 0.123 生物医学工程 21315 0.101 23083 0.086 公共、环境与职业卫生 20133 0.096 21884 0.082 社会学 19164 0.091 21570 0.081 一般内科学 17136 0.081 19060 0.071 营养学 14782 0.070 16001 0.060 心理学 12985 0.062 13145 0.049 教育学 8572 0.041 10471 0.039 老年医学 8508 0.040 9481 0.035 生物物理学 7477 0.036 8814 0.033 儿科学 7435 0.035 7663 0.029 注:表中排除了体育科学内部知识扩散数据,依据WoS的学科分类,部分文献可能同时归属于多个学科, 故表中KDI之和大于1。 表 5 2011—2020年体育科学知识扩散速度特征

Table 5 Characteristics of sports science knowledge diffusion speed from 2011 to 2020

年份 不同引用期刊数量/篇 KDS指数 2011 540 108.0 2012 1611 402.8 2013 2451 817.0 2014 2953 1476.5 2015 4196 4196.0 2016 810 162 2017 2072 518 2018 3126 1042 2019 4224 2112 2020 4555 4555 表 6 体育科学跨学科知识流动的研究热点主题

Table 6 Hot topics of research on interdisciplinary knowledge flow in sports science

交叉学科(发文量/篇) 高频关键词(频次/次) 骨科学

(25744)前十字交叉韧带(2142)、膝关节(1469)、步态与分析(1348)、全膝关节置换术(901)、骨关节炎(717)、核磁共振成像(650)、关节镜检查(534)、肩袖(445)、肘关节(367)、骨折(362)、重建术(349)、关节成形术(332)、半月板(295)、股骨髋臼撞击症(274)、脑震荡(263)、软骨(258)、全肩关节置换术(241)、踝关节(221) 生理学

(12152)运动(172)、肌电图(446)、运动疲劳(322)、老化(320)、体力活动(274)、肥胖(249)、骨骼肌(244)、运动表现(234)、阻力训练(221)、炎症(205)、肌电图(188)、缺氧(173)、氧化应激(170)、心率(169)、血压(152)、肌力(144)、恢复(142)、身体成分(132)、运动训练(126)、肌肉损伤(124)、耐力(118) 外科学

(11730)全膝关节置换术(833)、膝(811)、肩(597)、前交叉韧带(572)、关节镜检查(417)、骨关节炎(399)、关节成形术(295)、前交叉韧带重建(239)、全肩关节置换术(224)、肩关节置换术(223)、肩袖撕裂(216)、磁共振成像(198)、反向肩关节置换术(189)、弯月板(187)、胫骨高位截骨术(136)、骨折(132) 康复学

(10618)康复(3382)、中风(729)、肌电图(583)、脊髓损伤(381)、运动(359)、步态(279)、生活质量(235)、膝关节(201)、生物力学(199)、脑损伤(196)、腰痛(183)、多发性硬化症(159)、日常活动(151)、脑瘫(145)、心理测量(144)、姿势平衡(134)、体力活动(132)、骨关节炎(124)、残疾(122)、抑郁(116)、帕金森病(109)、 神经科学

(6490)步态(919)、肌电图(432)、运动学(397)、平衡(351)、生物力学(307)、姿势控制(296)、步态分析(282)、运动控制(229)、行走(223)、老化(204)、脑瘫(199)、帕金森病(157)、中风(154)、跑步(153)、老年人(149) 社会学

(5286)体力活动(347)、体育教育(319)、体育锻炼(206)、动机(157)、性别(113)、青少年体育(117)、体育政策(108)、女性(105)、体育全球化(102)、肥胖(98)、兴奋剂(93)、体育文化(87)、体育暴力(87)、群体动力学(83)、自我效能(79)、健康(79)、测量(64)、足球(59)、定性研究(57) 心理学

(5141)体育锻炼(330)、体力活动(257)、动机(156)、运动学习(152)、步态(127)、自我决定理论(127)、运动控制(126)、表现(101)、姿势控制(96)、儿童(82)、运动心理学(70)、注意(69)、体育教育(67)、运动训练(67)、青少年体育(63)、自我效能(62)、康复(60)、认知(60)、自律(57)、足球(54) 生物医学工程

(3398)生物力学(475)、运动学(303)、步态(187)、动力学(144)、肌电图(139)、膝关节(107)、康复(97)、运动分析(87)、 步态分析(83)、肩关节(79)、骨关节炎(71)、力量(70)、测量学(68)、仿真建模(65)、体育装备(64)、平衡(64)、肌力(59)、生物力学建模(59)、跑步(50)、中风(48)、有限元分析(47) 营养学

(2613)运动(281)、营养(123)、体力活动(120)、肥胖(117)、氧化应激(88)、身体成分(84)、新陈代谢(67)、疲劳(61)、饮食(59)、胰岛素抵抗(55)、阻力训练(52)、肌肉损伤(52)、自行车运动(50)、营养补充(50)、水合作用(48)、营养剂(47)、能量消耗(46)、跑步(42)、碳水化合物(40)、运动营养(40)、运动员(40) 公共、环境与职业卫生

(1530)低氧(133)、高海拔(104)、急性高原病(79)、运动(43)、低压缺氧(42)、登山运动(27)、冻伤(25)、适应(24)、肺动脉高压(23)、氧化应激(23)、流行病学(20)、野外(20) 教育学(1477) 体育教育(391)、体力活动(113)、体育锻炼(104)、性别(76)、高等教育(76)、动机(73)、儿童(68)、体育教师教育(67)、教师专业发展(63)、肥胖(61)、测量学(55)、评估(54)、自我决定理论(54)、批判性教育(50)、社会支持(48)、青少年体育(45)、训练负荷(40)、专业发展(32)、健康教育(31)、职前教师(27)、态度(25) 一般内科学

(945)运动(66)、运动员(53)、运动成绩(47)、阻力训练(43)、高胆固醇血症(40)、缺氧(38)、2型糖尿病(35)、高血压(29)、补充供氧(25)、动脉粥样硬化(25) 老年医学(608) 体力活动(133)、老年人(117)、运动(89)、加速度计(44)、行走(24)、认知(18)、久坐行为(17)、平衡(16)、步态(14)、动机(14)、生活质量(14)、康复(13)、肌力(13)、测量(12)、力量训练(12)、健康老龄化(12)、阻力训练(11)、健康促进(11)、自我效能(11)、身体机能(10)、Wingate试验(10) 儿科学(501) 体力活动(38)、运动(32)、青少年(28)、儿童(24)、肥胖(22)、加速度计(20)、身体素质 (16)、久坐行为(14)、学龄前儿童(13)、阻力训练 (10)、减肥(10)、流行病( 10)、青春期(7)、有氧适能(7)、测量(6)、身体成分(6)、运动员(6)、运动营养(6)、运动成绩(6) 生物力学

(457)运动(121)、膝关节(98)、旋转袖(83)、动作技能(82)、核磁共振成像(79)、肌电图(75)、实体轴(73)、高速摄像技术(68)、力学模型(65)、人体运动仿真(61)、足底压力(57)、计算机模拟(54) -

[1] 叶鹰,张家榕,张慧. 知识流动与跨学科研究之关联[J]. 图书与情报,2020(3):29-33 [2] 邱均平,瞿辉,罗力. 基于期刊引证关系的学科知识扩散计量研究:以我国 “图书馆、情报、档案学” 为例[J]. 情报科学,2012,30(4):481-485,491 [3] 张慧,张家榕,叶鹰. CSSCI体现的我国人文社科领域知识流动探析[J]. 图书与情报,2020(3):41-48 [4] 邵瑞华,张和伟. 图书情报学期刊内部知识流动分析:以2013年SSCI收录的84种图书情报学期刊为例[J]. 情报杂志,2015,34(6):75-80 doi: 10.3969/j.issn.1002-1965.2015.06.014 [5] 张家榕,张慧,叶鹰. CSCD体现的我国理工农医跨学科知识流动探析[J]. 图书与情报,2020(3):49-54,60 [6] 周秋菊,杨立英,岳婷,等. 基于期刊同被引和互引网络的学科结构和知识流动研究[J]. 情报杂志,2014,33(8):84-91 doi: 10.3969/j.issn.1002-1965.2014.08.015 [7] 李明倩,叶光辉,彭泽,等. 基于引文网络分析的跨地域知识流动研究[J]. 情报科学,2020,38(7):37-44 [8] 王婉茹,张慧,叶鹰. 图书情报学知识流动与跨学科研究的国内外比较分析[J]. 图书与情报,2020(3):34-40 [9] 宋凯,李秀霞,赵思喆,等. 基于引文分析的学科知识流动计量研究[J]. 情报杂志,2017,36(1):154-159 doi: 10.3969/j.issn.1002-1965.2017.01.027 [10] CHEN C M,LEYDESDORFF L. Patterns of connections and movements in dual-map overlays:A new method of publication portfolio analysis[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology,2014,65(2):334-351 doi: 10.1002/asi.22968

[11] 关智远,陈仕吉. 跨学科知识交流研究综述[J]. 情报杂志,2016,35(3):153-158 doi: 10.3969/j.issn.1002-1965.2016.03.027 [12] 张良辉,董国雅,刘虹. 利用H指数与二八法则划分期刊文献核心区的优势比较[J]. 中国科技期刊研究,2015,26(9):1017-1022 [13] 王亮. 基于SCI引文网络的知识扩散研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2014: 119-120 [14] 侯海燕,刘则渊,陈悦,等. 当代国际科学学研究热点演进趋势知识图谱[J]. 科研管理,2006,27(3):90-96 doi: 10.3969/j.issn.1000-2995.2006.03.014 [15] 曾德明,于英杰,文金艳,等. 基于Web of Science分类的学科交叉融合演化特征分析[J]. 情报学报,2020,39(8):872-884 doi: 10.3772/j.issn.1000-0135.2020.08.009 [16] 张金柱,韩涛,王小梅. 利用参考文献的学科分类分析图书情报领域的学科交叉性[J]. 图书情报工作,2013,57(1):108-111,146 doi: 10.7536/j.jssn.0252-3116.2013.01.019 [17] 路甬祥. 学科交叉与交叉科学的意义[J]. 中国科学院院刊,2005,20(1):58-60 doi: 10.3969/j.issn.1000-3045.2005.01.015 [18] 李喜先. 科学系统论[M]. 北京: 科学出版社, 1995: 25 [19] National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, Institute of Medicine. Facilitating interdisciplinary research[M]. Washington, D C: The National Academies Press, 2005: 1-5

[20] 中国体育科学学会, 香港体育学院. 体育科学词典[M]. 北京: 高等教育出版社, 2000: 291-293 [21] 柴王军,邢鸿,吉满红,等. 论现代体育科学概念[J]. 北京体育大学学报,2007,30(S1):64-66,68 [22] 王璐,马峥,潘云涛. 基于论文产出的学科交叉测度方法[J]. 情报科学,2019,37(4):17-21 [23] 许海云,尹春晓,郭婷,等. 学科交叉研究综述[J]. 图书情报工作,2015,59(5):119-127 [24] 王思茗,魏玉梅,滕广青,等. 图书情报学领域中的学科交叉现象及其地区差异[J]. 情报理论与实践,2019,42(12):8-15 [25] 赵丙军,司虎克. 基于知识流动的体育亲缘学科定量识别探索[J]. 图书情报工作,2013,57(1):122-129 doi: 10.7536/j.jssn.0252-3116.2013.01.022 [26] 张岩. 体育学的结构论[J]. 体育与科学,2006,27(3):1-4 doi: 10.3969/j.issn.1004-4590.2006.03.001 [27] 汪康乐,邰崇禧,陈瑞琴. 跨学科研究法在体育科学创新中的作用[J]. 上海体育学院学报,2009,33(4):35-38 doi: 10.3969/j.issn.1000-5498.2009.04.009 [28] 王永盛. 试论交叉科学对体育科学的影响和发展[J]. 中国体育科技,1997,33(10):35-38 [29] 田野,王清,李国平,等. 中国体育科学学科发展综合报告:2006—2007[J]. 体育科学,2007,27(4):3-14 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2007.04.001 [30] 马卫平,游波,李可兴. 体育研究中的跨学科取向:内涵、意义与方法[J]. 体育科学,2009,29(8):90-96 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2009.08.013 [31] 赵丙军,司虎克. 体育跨学科知识流动特征研究:基于中国引文数据库(CCD)的分析[J]. 西安体育学院学报,2015,32(1):60-64,70 [32] 国家体育总局. 体育总局关于印发《“十四五”体育发展规划》的通知[EB/OL]. [2021-11-01]. http://www.sport.gov.cn/n315/n20001395/c23655706/content.html -

期刊类型引用(3)

1. 张鹏,曾玉山. 知识视角下体育与健康跨学科主题学习:缘起、内涵与设计逻辑. 体育教育学刊. 2025(01): 38-44 .  百度学术

百度学术

2. 彭红飞,吴昊. 体育科学研究整体性思维的价值意蕴与当代构建. 当代体育科技. 2024(16): 186-189 .  百度学术

百度学术

3. 张锦文,庄若澜,赵雅洁,翟羽佳. 跨学科知识扩散研究综述:测度、过程与影响因素. 情报理论与实践. 2024(12): 195-206+194 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(3)

下载:

下载: