A Quantitative Study on the Three Editions of Chinese Physical Education and Health Curriculum Standards for Compulsory Education

-

摘要:

运用文献资料、内容分析等方法,构建“主体—工具—内容”三维分析框架对我国3版义务教育体育与健康课程标准进行量化比较。认为:从主体演进看,学生主体地位凸显,其余主体在课程标准中的提及度呈下降趋势;从工具发展看,环境型政策工具的适切性逐版增强,供给型、需求型政策工具的应用有待创新;从内容变化看,PMC指数逐版提升,各项政策变量的演变兼具趋同性与趋异性;从整体评价看,各类主体的协同参与度、3类政策工具的分布均衡度,以及政策性质、政策干预、政策领域、保障措施等内容设计仍有改善空间。建议:①把握整体利益、协调局部关系,形塑体育与健康课程改革的协同推进机制;②优化供给型、需求型政策工具配比,构建体育与健康课程改革的“政策工具箱”;③强化地方、校本体育课程政策设计,促进体育与健康课程改革的政策创新与再生产。

Abstract:Using the methods of literature review and content analysis, the "subject-tool-content" three-dimensional analysis framework is established to conduct a quantitative comparison of the three editions of Chinese physical education and health curriculum standards for compulsory education. It is held that from the perspective of subject evolution, students as the subject status are prominent while other subjects' show a downward trend in curriculum standards. In terms of tool development, environment-based policy tools have strong universality while the application of supply and demand policy tools needs to be innovated. As for the content change, PMC index has been increased from edition to edition, with both convergence and divergence for the evolution of various policy variables. For the overall evaluation, there is still room for the improvement in the content design such as the collaborative participation of various subjects, the distribution balance of the three types of policy tools and the nature of policy, policy intervention, policy area, and supporting measures, etc. Suggestions are to grasp the overall interests and coordinate local relations to shape the collaborative promotion mechanism of PE and health curriculum reform, optimize the ratio of supply and demand policy tools to shape the "policy toolbox" of PE and health curriculum reform, and to strengthen the local and school-based PE curriculum policy design to shape the policy innovation and reproduction of PE and health curriculum reform.

-

习近平总书记在党的二十大报告中强调:“全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”在新征程上,要培养有理想、有本领、有担当的时代新人离不开学校体育事业的发展,更离不开承载着学校体育教育思想、目标与内容的体育与健康课程政策改革。体育与健康课程标准作为驱动体育与健康课程政策改革的基本规范和治理工具,不仅是学校体育教育落实“立德树人”根本任务的政策依据,更是指引中国特色社会主义学校体育课程改革工作与事业发展方向的“育人蓝本”。因此,学校体育事业能否培养出响应党和政府号召、适应历史发展和社会需要的时代新人,关键在于体育与健康课程标准能否与时俱进和落地生根。

2001年,教育部颁布了首版《全日制义务教育普通高级中学体育(1—6年级)、体育与健康(7—12年级)课程标准(实验稿)》(以下简称《课程标准(2001年版)》),标志着自实施九年制义务教育以来我国中小学体育课程政策由“教学大纲”向“课程标准”、由“指令性”向“指导性”的划时代转变[1],开启了学校体育课程改革的新篇章。此后,经过多年的实践与调研,教育部先后于2011年和2022年对《义务教育体育与健康课程标准》(以下分别简称《课程标准(2011年版)》和《课程标准(2022年版)》)进行了重新修订。先后2次的修订既是对前一版的继承与发展,也是对前一个10年我国学校体育课程改革工作和事业发展成绩与经验的总结,既引入国内外教育、课程与体育等相关领域的先进教育理念,也强调课程标准对体育与健康课程实践教学的指导性和可操作性[2]。这为新时代深化义务教育阶段学校体育课程改革奠定了坚实的政策基础,也为新征程上推动各地各校的体育与健康课程政策创新和高质量发展提供了重要政策参考。事实上,体育与健康课程标准既是21世纪以来我国义务教育学校体育课程改革和发展的风向标,也是体育与健康课程政策动态建构过程的重要体现[1]。基于此,本文结合利益相关者、政策工具、政策内容等政策理论构建“主体—工具—内容”三维分析框架,对我国3版义务教育体育与健康课程标准(以下简称“课程标准”)进行量化比较,以期为各地各校进一步深化义务教育体育与健康课程改革和政策创新提供学理参考。

1. 研究设计

1.1 构建X—Y—Z三维分析框架

1.1.1 X维度:利益相关者

利益相关者是指能够影响某个组织目标的实现,或是在某一组织实现其目标过程中受到影响的各类主体[3]。从课程政策实施看,长期以来,每次体育与健康课程改革都牵系着政府、市场与社会三方面主体,这些主体或主动参与课程标准的制定、实施、评估和监管,或被动地受影响,其对体育与健康课程改革和课程标准实施的影响程度存在差异,且由于课程政策改革的参与主体是人,课程政策以“价值关涉”而非“价值中立”实现权力和利益的分配[4]。因此,厘清每版课程标准中各利益相关者的参与情况和利益分配,对于把握体育与健康课程改革和政策发展方向具有重要意义。

基于此,以利益相关者为X维度,依据体育与健康课程改革和政策文本中各利益相关者的特点与作用程度,将政府、市场与社会三方面主体进一步细化为学生、教师、学校、政府、家长和社会组织6类利益相关者,并运用质性分析软件NVivo 12对3版课程标准政策中参与课程制定、实施、评价、监管、建议等环节的相关利益主体进行编码、归类与比较,从定量视角对每版课程标准中涉及的利益相关者具体情况进行分析。

1.1.2 Y维度:政策工具

朱春奎[5]131认为,政策工具是政府目标与政策执行的联结,而要实现政策目标就必须选择合适的政策工具。可见,政策工具是政府落实政策、实现政策目标的“器”,而“器”的选择关乎政府与利益相关者之间的关系[6]。从课程政策工具相关研究看,彭虹斌[7]依据中央和地方政府对启动课程改革的政策工具选择特点,将不同层级政府的课程政策工具分为命令型、制度变革、督导检查、舆论宣传、激励型、能力建设型和学习型等工具,并提出了相应的建议。张文鹏等[8]利用NVivo 12对《课程标准(2022年版)》执行中“政策工具如何推动学生核心素养养成”“政策工具如何作用于课程内容”等问题进行阐述,并从政策工具维度对《课程标准(2022年版)》执行的相关配套政策制定提出了建议。可见,政策工具理论作为政策科学的结构性理论,对于课程政策研究具有一定的适用性。从政策工具分类看,研究者视角不同,其对工具类型的划分不同。最为典型的是Rothwell等[9]的政策工具分类,其依据政策产生影响的不同作用面将政策工具分为供给型工具、环境型工具和需求型工具,并设置了较为全面的二级分类指标。

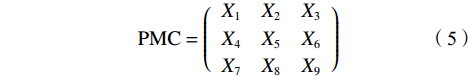

基于此,本文借鉴Rothwell等[9]的政策工具分类构建三维分析框架的Y维度,将政府为落实课程标准而选择的政策工具分为供给型、需求型和环境型3类,并结合课程标准政策的特点对每类工具进行细化,具体如图1所示。

1.1.3 Z维度:政策内容

世界是普遍联系的整体,任何事物及其内部各个要素之间都存在某种联系[10]。Omnia Mobilis认为,事物之间均存在某种联系,且都是运动变化着的[11],故在针对政策内容进行分析时,需尽可能将政策所涉及的影响因素都考虑在内,即设置趋于全面的政策分析模型。PMC指数(Policy Modeling Consistency Index)模型是Estrada[11]基于Omnia Mobilis假说构建的,目前已成为较为先进的政策内容评价方法。从公共政策的量化评价方法看,现今常用的政策评价方法主要有政策评价五类评估法、3E评估模型和PMC指数模型等。与其他评价方法相比,PMC指数模型聚焦政策文本内容,利用文本挖掘提炼的二级变量在较大程度上降低人为主观因素的影响,进而提高政策文本量化评价的准确性,同时该模型还适用于单项政策的量化评价和多项政策间的比较分析,应用范围更广。此外,PMC指数模型对二级变量的数量并未设置限制,各个变量的权重占比均相等,这不仅保证了模型在评价政策时的全面性与内部一致性,还能够直观地展现该项政策的优势与短板。在通常情况下,PMC指数模型构建主要包括以下3个步骤。

(1)变量分类与参数值确认。本文以Estrada[11]的政策评价方法为基础,参照胡峰等[12]、宋亚萍[13]、张永安等[14]对PMC指数模型变量的设定,结合体育与健康课程政策特点和相关研究问题,经研究团队交叉盲选一致后,共选取10个一级变量和57个二级变量,如表1所示。在确定变量后,利用二进制系统将所有二级变量进行量化赋值,当课程标准文本内容符合相应要求时,该变量的参数值设定为1,反之设定为0。同时,为提升变量赋值的可信度,采用德尔菲法得到有关专家对3版课程标准文本内容的判断结果,对各二级变量进行赋值。

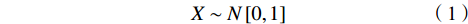

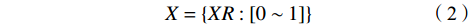

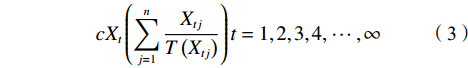

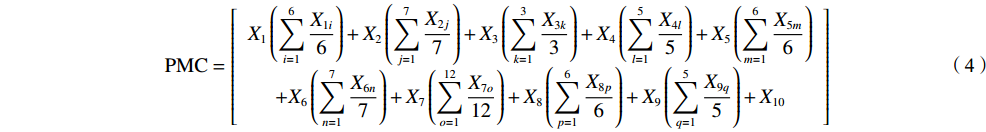

表 1 课程标准PMC指数模型变量设置Table 1. Variable setting of PMC index model in the Curriculum Standards一级变量 二级变量 来源或依据 X1政策性质 X1-1描述、X1-2建议、X1-3监管、X1-4反馈、X1-5导向、X1-6预测 基于张永安等[14]的文章修改 X2作用层面 X2-1省、X2-2自治区及直辖市、X2-3各部委、X2-4企业、X2-5学校、X2-6教师及学生、X2-7其他 基于张永安等[14]的文章修改 X3政策干预 X3-1命令与控制、X3-2经济激励、X3-3宣传引导 基于胡峰等[12]的文章修改 X4政策评价 X4-1依据充分、X4-2目标明确、X4-3方案合理、X4-4符合国情、X4-5鼓励创新 基于张永安等[14]的文章修改 X5政策领域 X5-1经济、X5-2社会服务、X5-3科技、X5-4环境、X5-5政治、X5-6多学科 基于Estrada[11]的文章修改 X6政策重点 X6-1体育运动、X6-2学生素养、X6-3课程评价、X6-4课程要求、X6-5目标规划、X6-6学业质量、X6-7技术创新 基于文本挖掘的高频词修改 X7教学内容 X7-1田径、X7-2球类运动、X7-3武术、X7-4体育舞蹈、X7-5器具体操、X7-6五大素质练习、X7-7攀爬钻跳等练习、X7-8运动处方实践、X7-9救护与交通安全演练、X7-10拓展训练、X7-11基本体操与列队、X7-12知识学习 基于毛振明[15]的体育教学内容分类 X8保障措施 X8-1人力培养、X8-2资金支持、X8-3技术支持、X8-4法制保障、X8-5组织实施、X8-6安全保障 基于宋亚萍[13]的文章修改 X9价值取向 X9-1学术理性取向、X9-2认知过程取向、X9-3社会重建取向、X9-4人文主义取向、X9-5科技发展取向 基于杨季冬等[16]的课程价值取向分类 X10文件引用 基于Estrada[11]的文章修改 (2)计算PMC指数。在确定3版课程标准的评级指标体系后,根据Estrada[11]的研究方法对相关变量进行赋值、量化,具体计算可分为4步。①根据公式(1)和(2)对二级变量进行赋值。②代入公式(3)求得一级变量的值。③根据公式(4)计算 PMC 指数,即求出所有一级变量参数值总和。④对3版课程标准进行政策评级:若PMC指数得分介于0~4.99,则该项政策的等级为不及格;若得分介于5~6.99,则该项政策的等级为良好;若得分介于7~8.99,则该项政策的等级为优秀;若得分介于9~10,则该项政策的等级为完美。

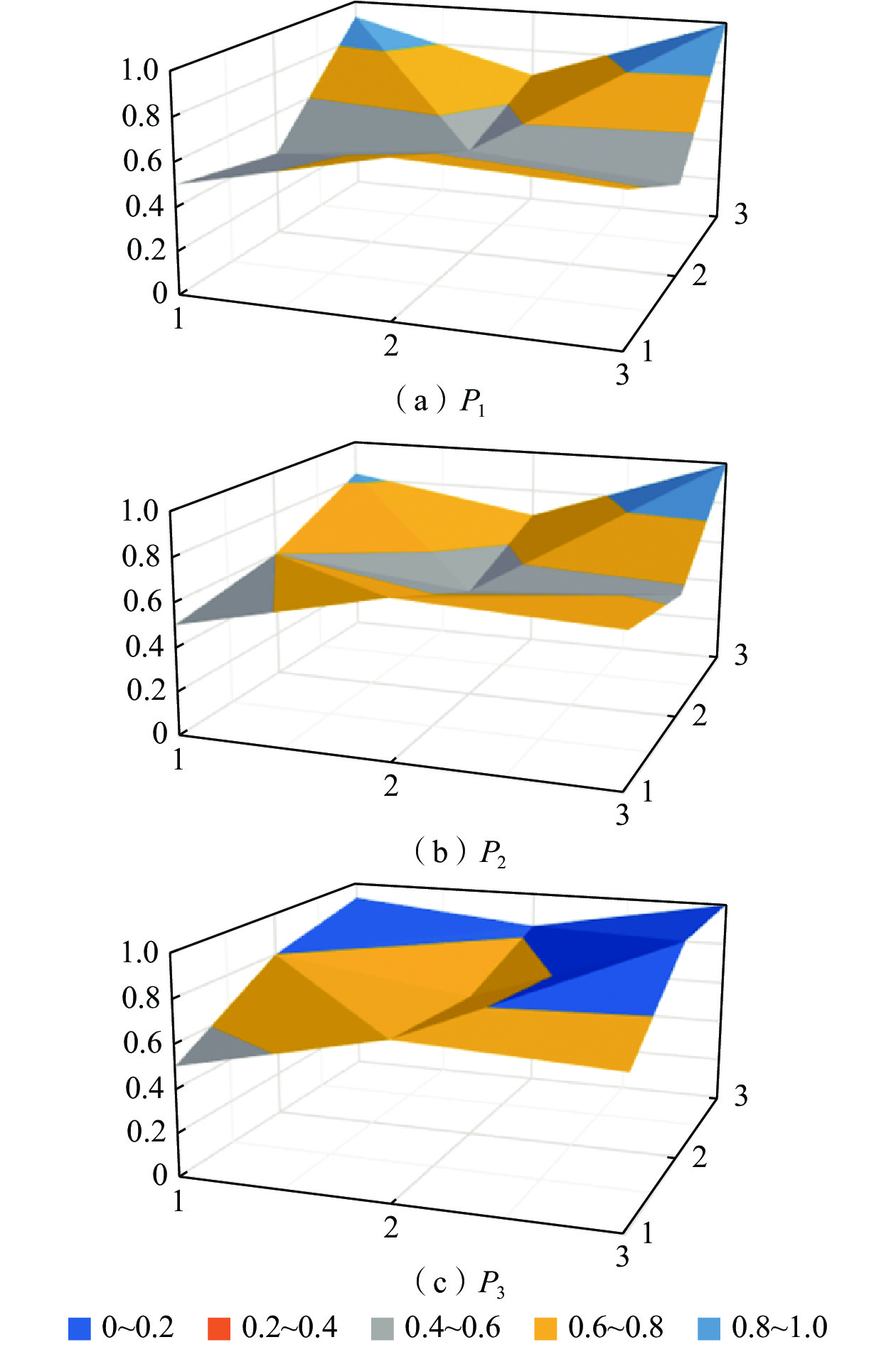

$$ X\sim N\left[0, 1\right] $$ (1) $$ X=\left\{XR:\left[0\sim 1\right]\right\} $$ (2) $$ {c}{X}_{t}\left(\sum _{j=1}^{n}\frac{{X}_{tj}}{T\left({X}_{tj}\right)}\right)t=1, 2, 3, 4, \cdots , \infty $$ (3) $$ {\rm{PMC}}=\left[\begin{array}{c}{X}_{1}\left(\displaystyle \sum\limits_{i=1}^{6}\dfrac{{X}_{1i}}{6}\right)+{X}_{2}\left(\displaystyle \sum\limits_{j=1}^{7}\dfrac{{X}_{2j}}{7}\right)+{X}_{3}\left(\displaystyle \sum\limits_{k=1}^{3}\dfrac{{X}_{3k}}{3}\right)+{X}_{4}\left(\displaystyle \sum\limits_{l=1}^{5}\dfrac{{X}_{4l}}{5}\right)+{X}_{5}\left(\displaystyle \sum\limits_{m=1}^{6}\dfrac{{X}_{5m}}{6}\right)\\ +{X}_{6}\left(\displaystyle \sum\limits_{n=1}^{7}\dfrac{{X}_{6n}}{7}\right)+{X}_{7}\left(\displaystyle \sum\limits_{o=1}^{12}\dfrac{{X}_{7o}}{12}\right)+{X}_{8}\left(\displaystyle \sum\limits_{p=1}^{6}\dfrac{{X}_{8p}}{6}\right)+{X}_{9}\left(\displaystyle \sum\limits_{q=1}^{5}\dfrac{{X}_{9q}}{5}\right)+{X}_{10}\end{array}\right] $$ (4) (3)构建PMC曲面图。PMC曲面图是对PMC指数的可视化处理,主要以图像的表现形式更加清晰、直观地展现出政策文本的量化评价等级与缺陷程度,还可通过曲面图的起伏水平与凹陷程度来考察政策文本的内部一致性水平和结构合理程度。PMC矩阵是PMC曲面绘制的基础,其包含所有一级变量的得分。本文共设有10个一级变量,由于3版课程标准在X10文件引用项上的得分均为1,且鉴于PMC矩阵的对称性以及曲面平衡性,遂将X10剔除,形成三阶矩阵,构建方式如式(5)所示。

$$ {\rm{PMC}}=\left(\begin{array}{ccc}{X}_{1}& {X}_{2}& {X}_{3}\\ {X}_{4}& {X}_{5}& {X}_{6}\\ {X}_{7}& {X}_{8}& {X}_{9}\end{array}\right) $$ (5) 1.2 文本内容编码

内容分析法是一种可对任何文献内容进行系统化分析的科学研究方法,相较于其他分析方法,其更注重把握文献的本质和揭示其中的内隐信息,主要包括确定研究目标、选取分析样本、确定分类标准与分析单元、数据整理与计算、信度分析、结果汇总6个步骤[17]。公共政策文本作为政治仪式的符号,既能作为政策执行和绩效评估的事实依据,也能客观反映政策主体的调控和管理行为,是决策者意识形态的物理载体。据此,采用内容分析法对3版课程标准所包含的模块、条目和分析单元进行有序排列和编码(表2,限于篇幅不显示详细的文本编码内容),其中:一级编码为政策文件编号,P1为《课程标准(2001年版)》,P2为《课程标准(2011年版)》,P3为《课程标准(2022年版)》;二级编码为文本一级标题;三级编码为文本二级标题;四级编码为政策内容分析单元中的具体条款,每项条款之间以“句号”为界,以一个完整的句子作为一个编码。同时,为降低编码过程中编码者个人主观因素的影响,保证归类结果的可信度,要求3位编码者必须遵循“准确性原则”“熟练原则”“统一性原则”“多重编码原则”[18]对文本内容的具体条款进行归类、整理与记录,且先各自盲编再交互验证,以确保编码的科学性和准确性。最后,运用SPSS统计软件对三者的具体条款归类结果进行Kappa系数分析。根据Landis等[19]的研究结果,若Kappa系数介于0.81~1,则说明归类结果一致性最佳。结果显示,“利益相关者维度”“政策工具维度”的Kappa系数分别为0.862、0.897,表明3位编码者的编码与归类结果一致性较高,可信度良好。

表 2 3版课程标准政策文本编码Table 2. Encoding of the policy text of the three editions of the Curriculum Standards一级编码:政策编号 二级编码:

一级标题三级编码:

二级标题四级编码:具体条款 编码号 P1 第一部分 前言 一、课程性质 体育与健康课程是一门以身体练习为······途径 1-1-1-1 ······ ······ ······ ······ P2 第一部分 前言 一、课程性质 本课程是以身体练习······和能力为主要目标的课程 2-1-1-1 ······ ······ ······ ······ P3 一、课程性质 体育与健康教育是······具有重要的现实和长远意义 3-1-1 ······ ······ ······ ······ 六、课程实施 (五)教学······培训 注重采用专家讲座······奠定良好基础 3-6-5-11 2. 3版课程标准量化比较分析

2.1 利益相关者比较分析

根据上述利益相关者的分类标准,对3版课程标准政策文本条款所涉及的各相关主体进行界定和统计,结果如表3所示。

表 3 3版课程标准各利益相关者参与度Table 3. The participation of each stakeholder in the three editions of the Curriculum Standards政策

编号参与度 主体类型 学生 教师 学校 家长 政府 社会组织 P1 频次 223 92 48 9 44 9 频率/% 52.47 21.65 11.29 2.12 10.35 2.12 P2 频次 518 243 40 3 21 2 频率/% 62.64 29.38 4.84 0.36 2.54 0.24 P3 频次 991 215 46 4 26 4 频率/% 77.06 16.72 3.58 0.31 2.02 0.31 由表3可知,每版课程标准所涉及的利益相关者均呈现一个显著的相似点,即学生参与频率最高,教师次之,学校排第三。这表明相较于其他利益相关者,学生、教师、学校3类主体作为课程标准的终端执行者,既是体育与健康课程改革中受影响最大、联系最多的核心利益相关者,也是将课程标准落到实处的关键参与主体。

进一步分析发现,《课程标准(2022年版)》与其余2版之间最大的差异主要表现为核心利益相关者参与频率的变化,而其中尤为突出的差异在于学生的参与频率显著提高。从课程标准的历史演进看,早在2001年我国进行第8次基础教育课程改革时就倡导要树立起“以学生为中心”的教育课程理念[20],直至《课程标准(2022年版)》的颁布,党和政府依旧秉持课程改革中“以学生发展为本”的育人思想,而不同之处在于《课程标准(2022年版)》更聚焦培养学生的核心素养,让学生树立正确的价值观、具有必备品格与关键能力,更专注于学生的个体差异、个性化与多样化的学习需求,以凸显学生的主体地位,回归“以体育人”的初心。例如,在针对学生专项运动技能培养的课程内容设置上,前2版课程标准仅对球类、田径类等运动进行简单概述,并未细化具体运动项目的各项要求,而《课程标准(2022年版)》对球类、田径类等运动的总体内容要求、学业要求和教学提示都做了细致归纳,并以3个项目为演示案例,分水平提出了具体的内容要求。这一新变化体现了从“技能动作”到“整体内容”的课程内容观嬗变[4],增强了课程标准文本的操作性和有效性,也保证了学生能学有专长和学有所用,进一步凸显了学生的主体地位,为实现学生个性化与多样化发展提供了政策依据。

政府作为体育与健康课程政策的制定者、推动者和监督者,是体育与健康课程改革中重要的利益相关者,在3版课程标准中分别占10.35%、2.54%、2.02%,呈现持续下降的趋势。对此,肖立宏[21]认为,政府在基础教育改革中的工作重点在于宏观调控与顶层设计,而非直接干预。因此,在体育与健康课程政策的改革中,政府主体的参与更多是通过党和政府的顶层设计与相关配套政策的研制,以实现宏观调控与间接治理。家长与社会组织是体育与健康课程政策改革中受影响最小的边缘利益相关者,在3版课程标准中出现的频率最低,但并非完全不参与。这表明在课程标准的传承与发展中,家长和社会组织2类主体即使均非“核心”也非“重要”,在整个体育与健康课程政策改革推进中也发挥着一定程度的积极影响,如家长和社会组织对校本体育与健康课程实施方案设计提出的合理化建议、课程评价意见等,便是各地各校体育与健康课程政策改革与创新得以推进、课程标准得以落地的重要参考。

2.2 政策工具比较分析

根据上述政策工具的分类标准,对3版课程标准政策文本条款所涉及的工具形式进行界定和统计,结果如表4所示。

表 4 3版课程标准政策工具分布结果Table 4. Distribution results of policy tools for the three editions of the Curriculum Standards工具类型 工具形式 P1 P2 P3 频次 占比/% 频次 占比/% 频次 占比/% 供

给

型人才培养 4 1.47 1 0.26 10 1.04 科技支持 3 1.10 2 0.52 15 1.56 场地建设 8 2.93 7 1.83 9 0.94 信息服务 5 1.83 7 1.83 7 0.73 需

求

型政府采购 0 0 0 0 0 0 推广示范 2 0.73 3 0.79 24 2.50 服务外包 0 0 0 0 0 0 环

境

型目标规划 148 54.21 213 55.76 710 73.88 表彰激励 1 0.37 5 1.31 5 0.52 法规管制 4 1.47 4 1.05 26 2.71 策略性措施 98 35.90 140 36.65 155 16.13 由表4可知,3版课程标准均涉及供给型、需求型、环境型政策工具的应用,同时也存在明显差异,主要表现为环境型政策工具占据主导地位,而供给型与需求型政策工具的应用频次相对较低。这表明我国在宏观层面上已基本构建起推进义务教育学校体育课程改革与发展的政策行动框架,并强调环境型政策工具的影响,以形塑体育与健康课程改革和课程标准实施的政策环境。值得关注的是,供给型与需求型政策工具的应用相对较少可能会使政策工具的推动力受限和拉动力不足,从而导致各层次、各环节的利益相关者在人力、物力、科技手段以及信息服务等方面产生资源储备不足、课程资源浪费、社会服务效率不高等问题,最终对各地各校体育与健康课程改革与政策创新的设计思路和课程标准实施的落脚点产生间接影响。基于此,通过对3版课程标准中政策工具应用与变化情况的分析,探讨我国各地各校义务教育学校体育课程改革中课程标准政策工具的配套设计。

(1)环境型政策工具应用最多,侧重目标规划、策略性措施。在目标规划方面,3版课程标准中目标规划政策工具的应用占比过半,其中《课程标准(2022年版)》在前2版的基础上围绕“运动能力”“健康行为”“体育品德”3大核心素养将体育与健康课程目标细分为与之对应的3个总目标与12个水平目标,并具体到内容要求与学业要求两方面。这不仅体现了课程标准的与时俱进及其由“规模发展”向“内涵发展”的转变,也再次印证了党和政府专注于课程标准的宏观设计,以目标为导向系统地回答了“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本性问题[22]。

在策略性措施方面,3版课程标准的提及频率均仅次于目标规划,其主要原因可能是政府基于义务教育学校体育课程改革内外环境尤其是内部地域性环境的差异性,更倾向采取策略性措施。例如,针对自然资源的开发与利用,《课程标准(2022年版)》虽指出地方学校可利用校内外的地形地貌、当地气候与季节特点开展教学,但未对具体实施方案提出限制。这表明《课程标准(2022年版)》不仅在宏观引导层面为地方因地制宜地制定自然资源开发策略指明了方向,同时也在微观实施层面为各地各校进行体育与健康课程的政策扩散与创新留足了空间,以契合地方发展的实际需要,保障义务教育学校体育课程改革基础工作的有序推进。

表彰激励和法规管制这2种工具形式是实现体育与健康课程政策改革各环节目标、提升课程标准操作性与有效性的重要保障,但在3版课程标准中均未明显表达。其主要原因在于,课程标准作为国家课程政策的重要组成部分,既是课程物质形态的外在化、文本化,也是国家教育意志的“化身”。换言之,课程标准本身就是带有“法的性质”的国家课程活动纲领与行为准则。此外,表彰激励等手段更多地被应用于地方层面。因此,这2种工具形式在课程标准中较少被提及。

(2)供给型政策工具形式多样,4种政策工具形式应用频率稳定。由表4可知,3版课程标准中4类供给型政策工具的占比均相差不大,但从3类政策工具的整体应用看,供给型政策工具的应用频率远低于环境型政策工具,这表明体育与健康课程政策改革工作推进中所需要的人力、物力、信息支持以及科学技术的投入还有待国家方针性政策的引领和地方政策的查漏补缺。供给型政策工具之所以得不到强有力的支持,其主要原因在于2001年后我国“三级课程管理”体制的建立,由于国家层面的课程管理所具备的资源有限,顶层设计者在课程政策工具的选择上可能会有所偏重,继而弱化了供给型政策工具自上而下的高位推动作用,而这也可能导致各地各校在课程标准实施中出现配套政策制定理解偏差、执行“打折扣”和课程资源利用“做选择”“搞变通”等问题。因此,各地各校在体育与健康课程政策改革中对课程标准进行政策扩散与创新时,可进一步构建供给型政策工具,破除单元主体政策资源受限的问题,以实现多元主体“1+1>2”的课程政策推动效应,进而形成良好的“央地联动”效应。

(3)需求型政策工具应用相对较少,政府采购和服务外包相对不足。通过比较还发现,推广示范是需求型政策工具中应用最多的,且这一拉动型政策工具在课程标准中的应用频率逐渐上升,这表明党和政府越发注重中华优秀传统文化、革命文化、民族精神等在课程改革中的育人价值与文化传承。同时,这一趋势的背后也离不开近年来党和政府对体育与健康课程体系中“西方竞技体育项目占比大,民族传统体育项目创新少”现象的及时纠偏,以及对缓解中华优秀传统文化“育人目标亟待调整”“精神特质彰显不足”“不同学段内容衔接不足”等问题[23]的有益探索。例如,《课程标准(2022年版)》将前2版中有关“运动技能”的内容细分为“基本运动技能”和“六大专项运动技能”两部分,其中还专门对“中华传统体育类运动”的内容要求、学业要求、教师提示、学业质量合格标准等进行了详细概述,并指出要针对学习目标与学生特点,将中华优秀传统文化、国家安全、生命安全与健康教育等有机地融入教学内容。

此外,政府采购和服务外包这2类政策工具在3版课程标准中应用不足。事实上,这2类政策工具的应用在扩大青少年体育市场需求、促进社会公共资源释放、优化市场资源配置等方面具有不可或缺的作用,而其应用不足可能会影响各地各校课程标准配套政策的设计思路和实施的落脚点。诚如朱春奎[5]282所言,政策目标的实现不可能一蹴而就,这就决定了政策工具的选择与实施必然是一个长期的“实践—认识—再实践—再认识”的渐进式过程。因此,后续课程政策改革推进中可进一步增加政府采购和服务外包2种政策工具的应用比例,创新运用方式,以优化政策工具间的配比,从而推动各地各校新一轮学校体育课程改革和课程标准相关配套政策研制工作的顺利进行。

2.3 政策内容比较分析

首先,按照PMC指数的计算步骤,通过内容分析法与德尔菲法对各二级变量进行赋值,并依据所列公式计算得出3版课程标准的各一级变量得分和PMC指数,结果如表5所示。其次,将各项数值代入PMC矩阵,将所求得的数据结果绘制成PMC曲面图,如图2所示。最后,根据以上PMC指数模型的建构过程,对3版课程标准的文本内容进行进一步比较分析。

表 5 3版课程标准PMC指数比较Table 5. Comparison of PMC index of the three editions of the Curriculum Standards类别 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 PMC

指数政策

等级P1 0.50 0.71 0.67 0.40 0.50 0.43 0.92 0.67 1.00 1.00 6.80 良好 P2 0.50 0.71 0.67 0.60 0.50 0.57 0.83 0.67 1.00 1.00 7.05 优秀 P3 0.50 0.71 0.67 0.80 0.67 1.00 0.92 0.83 1.00 1.00 8.10 优秀 均值 0.50 0.71 0.67 0.60 0.56 0.67 0.89 0.72 1.00 1.00 7.32 从政策文本的PMC指数比较看,《课程标准(2001年版)》的PMC指数为6.80,政策等级为良好,《课程标准(2011年版)》与《课程标准(2022年版)》的PMC指数分别为7.05、8.10,政策等级为优秀,3版的平均值为7.32,这表明教育部颁布的3版课程标准在理论依据上具有一定的科学性、合理性和可操作性,总体上表现“优秀”。这既为各地政府“如何发展好学校体育教育事业”指明了方向,也为地方中小学在义务教育阶段“如何上好体育课”提供了重要的政策蓝本,同时彰显了党和政府对加强学校体育工作、促进学校体育事业发展的态度和决心。此外,进一步比较PMC指数与曲面凹陷情况发现,3版课程标准的PMC指数逐渐增长,曲面水平整体上趋于平缓,且相较于其他2版,《课程标准(2022年版)》的PMC曲面处于坐标轴的更高水平。这表明《课程标准(2022年版)》在政策设置上较其他2版更为合理,而这一稳中向好的趋势既离不开党和政府长期以来对“落实立德树人根本任务,发展素质教育”的科学定位与持续推动,也离不开新时代国民教育需求由“有学上”向“上好学”的历史性转变,以及新征程深化改革背景下体育与健康课程政策改革助力青少年体魄强健的应然要求。

从政策变量的均值比较看,3版课程标准在政策性质、作用层面、政策干预、价值取向和文件引用5个方面的变量参数值与均值是一致的。不仅如此,3版课程标准在这5个方面的二级变量赋值也具有一致性。这表明具有描述、建议和导向性质的国家体育与健康课程标准主要以命令控制与宣传引导的方式作用于省(区、市)、学校、教师、学生以及其他社会层面,而其文本内容不仅引用了其他政策文件,更是涵盖了学术理性、认知过程、社会重建、人文主义和科技发展五大课程价值取向。对此,陈潭[24]认为,在进行政策设计时要以政策的历史与现状为依据,了解政策发展过程,将政策内容中合理的部分保留下来。季浏[25]对《普通高中体育与健康课程标准(2017版)》研究后指出:“‘2017版课程标准’是在‘实验版’基础上的创新、发展与完善,而非推倒重来。”可见,在不同历史语境下,鉴于体育与健康课程标准之间的历史过渡与版本衔接,政策制定者在进行课程标准设计时会选择延续与继承前一版中合理的政策内容。简言之,课程标准的设计具有一定的稳定性、连续性与历史继承性,这也正是3版课程标准在部分政策内容上呈现一致性的原因。

进一步比较其余5个变量发现,3版课程标准在政策评价、政策领域、政策重点、教学内容和保障措施5个方面的参数值均呈上升趋势。特别是在政策重点方面,《课程标准(2022年版)》的参数值达到了“1”,这一突出的新变化主要表现为《课程标准(2022年版)》在前2版的基础上围绕核心素养优化课程内容结构,研制学业质量标准以及增强课程标准的指导性与衔接性,不仅增加了跨学科主题学习、学业质量、教学研究与教师培养等内容板块,还针对每项“内容要求”“学业要求”进行细化,强化了对教师“教什么”、学生“学什么”的具体指导。诚如陈振明[26]指出的,政策变化总是基于某种特定的社会问题,并以某种特定的时空条件为转移。在义务教育学校体育课程改革过程中,部分利益相关者对新课程标准内容存在理解性偏差、制度认同感与执行自觉性缺乏等问题(如部分体育教师存在工具意识太强、《大纲》意识太重、目标意识薄弱、“专家至上”意识强烈等[27]),这往往会造成新课程标准的实施效果大打折扣。因此,进一步丰富课程标准内容,厘清课程政策改革过程中遇到的难点、痛点与堵点,以提升课程政策的有效性、保障精准施策,对于各地各校强化体育与健康课程政策设计具有重要意义。

具体来看,各地各校可针对政策性质、政策干预、政策领域和保障措施4个方面对课程标准进行进一步完善、创新与发展。在政策性质方面,3版课程标准在内容设计上并未有效体现出预测性、监管性和反馈性,这或许会使课程标准在基层实施中发生偏移,并最终反映在基层执行主体对相关课程政策问题的认识不足、监管不力、统合不足等“政策碎片化”问题上。在政策干预与保障措施方面,3版课程标准均未强调经济激励手段与资金支持措施,这在一定程度上可能会降低各利益相关者参与课程标准执行的积极性,在深化基层课程政策改革与创新时应予以关注。在政策领域方面,课程标准与“经济”“科技”领域的紧密度还有待进一步提升,各地各校在研制课程标准配套实施方案时可通过增加“产业融合”“产业升级”等相关内容以弥补这一不足。

诚如季浏[27]所指出的,“《课程标准》没有最好,只有更好”,体育与健康课程改革是一个不断完善的过程,《课程标准(2022年版)》也仅是今后一段时期内一个较为适用的体育与健康课程政策,并非十全十美。又如潘凌云等[28]所指出的,科学的政策绝非修修补补、亡羊补牢式的善后型政策,学校体育事业的规范、有序发展需要预测性、未雨绸缪式的规划性政策引领。因此,如何在深化改革背景下将《课程标准(2022年版)》落到实处,及时发现问题并进一步优化和补充课程标准及其相关配套政策,以提升体育与健康课程政策质量和实施成效,应提上党和政府、地方和学校下一阶段学校体育课程改革的工作议程。

3. 3版课程标准量化比较结果与建议

3.1 比较结果

通过构建“主体—工具—内容”三维分析框架对我国3版课程标准进行量化比较分析发现:从主体演进看,学生主体地位进一步凸显,而其余主体在课程标准中的提及度呈下降趋势;从工具发展看,环境型政策工具的适切性逐版增强,而供给型、需求型政策工具的应用有待提升和进一步创新;从内容变化看,PMC指数逐版提升,各项政策变量的演变则兼具趋同性与趋异性;从整体评价看,在课程标准各类主体的协同式参与度、3类政策工具的分布均衡度,以及政策性质、政策干预、政策领域、保障措施等内容设计上仍有一定的改善、创新与发展空间。这反映了各地各校的课程标准配套实施方案研制可着重从上述3个方面着手,以推进我国义务教育学校体育课程改革基础工作落地生根。

3.2 建 议

(1)把握整体利益、协调局部关系,形塑体育与健康课程改革的协同推进机制。随着学校体育课程改革的持续深入,许多深层次的课程政策改革问题必然牵涉多方利益相关者的权力分配与一系列关系调整,仅靠“单兵突进”的课程政策改革模式并不完全契合义务教育学校体育课程改革基础工作推进的实际需要,而义务教育学校体育课程改革基础工作得以有效推进的前提是不同利益相关者之间通过沟通、合作、协商和妥协等方式达成利益共识。因此,有必要从全局上谋划、以统筹兼顾的方式推进课程政策改革,多层次、多维度地认识整体与局部、局部与局部间的利益关系,以形塑体育与健康课程改革的协同推进机制。

首先,应以制度化促进体育与健康课程改革的权力分配。体育与健康课程政策与其他政策一样,需要将文本化的课程政策转换为制度化的课程行动,并建立一定的组织机构,以促使《课程标准(2022年版)》及其相关配套政策的有效落实,而唯有制度化的课程政策过程和建制,才能处理好课程改革的权力分配[29]。建议可从顶层设计和宏观治理出发,以落实“立德树人”根本任务、以“健康第一”教育理念为核心要义,以“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本性问题为行动导向,通过权威领导、传递督导、推广示范、监管问责、舆论影响、评比考核等行动方式将改革的力度、速度和强度与政府的宏观指引、学校的办学水平、教师的教学能力、学生的自我实现、家长与社会组织的参与意识等方面进行有机整合、协调,以研制《课程标准(2022年版)》相关配套政策为契机,进而建构全方位、系统化的课程政策制度体系和运作机制。

其次,注重体育与健康课程改革的关系调适。体育与健康课程改革及其制度建设并非一个简单的线性发展过程,而是呈现出一种“合理—不合理—合理”的曲线式发展逻辑[30]。为了消解和平衡发展中各利益相关者之间的“利益冲突”,在整个体育与健康课程改革过程中也必然会涉及沟通、合作、协商和妥协等一系列调适活动。以边缘利益相关者(家长、社会组织)为例,有必要基于体育与健康课程政策的共同利益,研制科学合理的体育与健康课程政策实施方案和细则,使边缘利益相关者的行动参与能“有章可循”“有法可依”。同时,在课程改革和课程标准实施中也要强调边缘利益相关者思想、观念、态度和素质等方面的统一,并丰富其参与课程政策改革的形式(如课程研讨与评价的社区交流、家长会等),破除信息壁垒,确保有针对性地对课程政策中产生的“利益矛盾”进行关系调适,进而实现边缘利益相关者的利益诉求及其在学校体育课程改革基础工作中的有效参与。

(2)优化供给型、需求型政策工具配比,构建体育与健康课程改革的“政策工具箱”。体育与健康课程改革是一项以课程标准为引领的复杂、动态的系统性过程,必须综合考虑三大政策工具的内在影响要素,实时地整理和平衡好三大政策工具的合理应用,从而最大限度地发挥各个政策工具的优势,以构建体育与健康课程改革的“政策工具箱”。

首先,针对体育与健康课程政策工具的选择,各地各校要充分发挥自身所具有的自主裁量权和策略空间,聚焦政策实施效能的优劣,树立特色意识,基于地方特色、区域特色和校本特色,深度解析地方教育发展和学校体育与健康课程中存在的政策问题,进而选择适应地方、校本体育与健康课程政策改革实际需要和特色发展的课程政策工具,构建起多方位、立体化的“政策工具箱”。

其次,各地各校可着重从供给型、需求型2类政策工具入手,加强体育与健康课程政策工具的应用。从供给型政策工具入手,可考虑研制增强课程政策推动力的配套政策,以解决人才培养、科技支持、场地建设和信息服务等基础问题,如:加大体育教师的师资力量与人才培训投入;提升学校体育课堂教学的科技与智能信息化应用;为学校提供场地(馆)建设资金支持;鼓励学校购置体育用品、器械,建立线上线下一体化的学校体育服务与管理平台、学生个性化体育课程信息咨询站点等。从需求型政策工具入手,一方面,可考虑进一步深化“校企社政”合作的产教融合,如建立、扩大向民营企业购买体育培训服务项目,鼓励学校将体育场馆承包给企业经营,引进退役运动员、退役士兵、社会体育指导员补缺学校体育教师岗位等,从而增强课程政策工具的拉动力。另一方面,可针对地方课程的开发与实施,合理筛选和有效整合地方体育课程资源(如地方自然环境资源和特色文化资源),并通过对地方学校体育教学空间资源的充分开发和人工智能、虚拟仿真等现代化技术的应用,实现地方学校体育教学空间资源利用的“开源”与“节流”[31],从而将《课程标准(2022年版)》中的相关内容因地制宜地融入地方课程。这既有助于宣扬“中华民族精神”“中华民族传统体育项目”等国家优秀传统文化,加深地方对《课程标准(2022年版)》中课程内容设置的理解,也有利于构建培养学生个性化、多样化的学习兴趣和适应学校体育事业发展需要的地方课程体系。

(3)强化地方、校本体育课程政策设计,促进体育与健康课程改革的政策创新与再生产。课程标准及其相关配套政策是“国家—地方—学校”三级课程管理主体推进体育与健康课程改革和实施课程管理的主要政策依据。当下正值新一轮义务教育学校体育课程改革的开启,有必要借此机会继续强化地方、校本体育课程政策设计,提升体育与健康课程政策文本质量,以促进体育与健康课程改革的政策创新和再生产,即通过国家顶层设计的初始文件研制出适应地方实际且富有本地区、本校特色的高质量体育与健康课程标准实施配套方案。

首先,提升地方、校本体育课程政策结构的科学性。一方面,应基于课程政策目标明确“监管什么、反馈什么、预测什么”等问题,增强各地各校课程标准实施配套方案在执行监管、信息反馈、目标预测等板块的内容研制。另一方面,应拓宽体育与健康课程政策的调研渠道,提升信息获取的速度,以保障决策者实时掌握相关政策问题的动态性变化,加强其风险诊断与预测能力,进而保障方案优化的及时性与有效性。

其次,拓宽地方、校本体育课程政策内容的多维度设计。在政策干预方面,可增添“经济激励”手段,如完善学校教职工绩效工资制度和职称评定标准、提高体育教师教学竞赛名额占比等,从而激发各利益相关者的参与热情和积极性。在政策领域方面,可倡导“体育+经济”“体育+科技”的融合发展,辅以政策、财政、人才、技术等方面的支持,以推动地方学校体育事业的转型升级,满足国民“上好学”的教育需求和地方发展的实际需要。在保障措施方面,可考虑加大对薄弱学校尤其是农村学校基础设施、体育人才、贫困生体育活动参与助学金等方面的政策支持。例如,在地方导向性政策引领下农村学校可以加深与城镇学校、社会企业的交流合作,并通过社会资金的投入与技术装备的购置,将数字信息平台、环境感知技术、数字体育教材、虚拟体育场景模拟等数字技术应用于体育与健康课程教学课堂,构建起区域“内循环”的学校体育课程资源共建共享平台,从而缓解物质资源短缺的现实压力,平衡区域内部(城乡、学校之间)的课程资源差异。

4. 结束语

改革是教育事业发展的根本动力,必须注重系统性、整体性、协同性,以深化教育改革创新,推进教育改革事业。体育与健康课程改革作为义务教育学校体育课程改革的关键一环,其逻辑起点是通过体育与健康课程政策实现“立德树人”“为党育人,为国育才”和对青少年体魄强健的期盼,但长期以来青少年体质健康调查中的某些指标欠佳令人担忧,这是我国体育与健康课程改革及其政策工具形塑中必须考虑与面对的现实问题。在深化改革背景下要进一步形塑义务教育体育与健康课程改革的政策工具,不仅要基于整体利益协调好局部间的关系,也要适时地整理好“政策工具箱”,还要通过国家顶层设计研制出富有本地区、本校特色的高质量体育与健康课程政策配套方案。把握利益相关者、政策工具和政策内容三方面的内在联系是深化改革背景下促进义务教育学校体育事业可持续发展的关键。因此,加快构建我国体育与健康课程改革的协同推进机制与“政策工具箱”,促进政策创新与再生产,既是推进学校体育课程改革基础工作落实落地的着力点,也是推动各地各校体育与健康课程政策创新和高质量发展的关键,更是今后一段时期内实现学校体育事业良性发展的应有之义。

作者贡献声明:张文鹏:提出论文选题、研究思路,撰写、修改论文;作者贡献声明:宣江鑫:进行量化比较,撰写、修改论文;作者贡献声明:谌平:分析数据,修改论文。 -

表 1 课程标准PMC指数模型变量设置

Table 1 Variable setting of PMC index model in the Curriculum Standards

一级变量 二级变量 来源或依据 X1政策性质 X1-1描述、X1-2建议、X1-3监管、X1-4反馈、X1-5导向、X1-6预测 基于张永安等[14]的文章修改 X2作用层面 X2-1省、X2-2自治区及直辖市、X2-3各部委、X2-4企业、X2-5学校、X2-6教师及学生、X2-7其他 基于张永安等[14]的文章修改 X3政策干预 X3-1命令与控制、X3-2经济激励、X3-3宣传引导 基于胡峰等[12]的文章修改 X4政策评价 X4-1依据充分、X4-2目标明确、X4-3方案合理、X4-4符合国情、X4-5鼓励创新 基于张永安等[14]的文章修改 X5政策领域 X5-1经济、X5-2社会服务、X5-3科技、X5-4环境、X5-5政治、X5-6多学科 基于Estrada[11]的文章修改 X6政策重点 X6-1体育运动、X6-2学生素养、X6-3课程评价、X6-4课程要求、X6-5目标规划、X6-6学业质量、X6-7技术创新 基于文本挖掘的高频词修改 X7教学内容 X7-1田径、X7-2球类运动、X7-3武术、X7-4体育舞蹈、X7-5器具体操、X7-6五大素质练习、X7-7攀爬钻跳等练习、X7-8运动处方实践、X7-9救护与交通安全演练、X7-10拓展训练、X7-11基本体操与列队、X7-12知识学习 基于毛振明[15]的体育教学内容分类 X8保障措施 X8-1人力培养、X8-2资金支持、X8-3技术支持、X8-4法制保障、X8-5组织实施、X8-6安全保障 基于宋亚萍[13]的文章修改 X9价值取向 X9-1学术理性取向、X9-2认知过程取向、X9-3社会重建取向、X9-4人文主义取向、X9-5科技发展取向 基于杨季冬等[16]的课程价值取向分类 X10文件引用 基于Estrada[11]的文章修改 表 2 3版课程标准政策文本编码

Table 2 Encoding of the policy text of the three editions of the Curriculum Standards

一级编码:政策编号 二级编码:

一级标题三级编码:

二级标题四级编码:具体条款 编码号 P1 第一部分 前言 一、课程性质 体育与健康课程是一门以身体练习为······途径 1-1-1-1 ······ ······ ······ ······ P2 第一部分 前言 一、课程性质 本课程是以身体练习······和能力为主要目标的课程 2-1-1-1 ······ ······ ······ ······ P3 一、课程性质 体育与健康教育是······具有重要的现实和长远意义 3-1-1 ······ ······ ······ ······ 六、课程实施 (五)教学······培训 注重采用专家讲座······奠定良好基础 3-6-5-11 表 3 3版课程标准各利益相关者参与度

Table 3 The participation of each stakeholder in the three editions of the Curriculum Standards

政策

编号参与度 主体类型 学生 教师 学校 家长 政府 社会组织 P1 频次 223 92 48 9 44 9 频率/% 52.47 21.65 11.29 2.12 10.35 2.12 P2 频次 518 243 40 3 21 2 频率/% 62.64 29.38 4.84 0.36 2.54 0.24 P3 频次 991 215 46 4 26 4 频率/% 77.06 16.72 3.58 0.31 2.02 0.31 表 4 3版课程标准政策工具分布结果

Table 4 Distribution results of policy tools for the three editions of the Curriculum Standards

工具类型 工具形式 P1 P2 P3 频次 占比/% 频次 占比/% 频次 占比/% 供

给

型人才培养 4 1.47 1 0.26 10 1.04 科技支持 3 1.10 2 0.52 15 1.56 场地建设 8 2.93 7 1.83 9 0.94 信息服务 5 1.83 7 1.83 7 0.73 需

求

型政府采购 0 0 0 0 0 0 推广示范 2 0.73 3 0.79 24 2.50 服务外包 0 0 0 0 0 0 环

境

型目标规划 148 54.21 213 55.76 710 73.88 表彰激励 1 0.37 5 1.31 5 0.52 法规管制 4 1.47 4 1.05 26 2.71 策略性措施 98 35.90 140 36.65 155 16.13 表 5 3版课程标准PMC指数比较

Table 5 Comparison of PMC index of the three editions of the Curriculum Standards

类别 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 PMC

指数政策

等级P1 0.50 0.71 0.67 0.40 0.50 0.43 0.92 0.67 1.00 1.00 6.80 良好 P2 0.50 0.71 0.67 0.60 0.50 0.57 0.83 0.67 1.00 1.00 7.05 优秀 P3 0.50 0.71 0.67 0.80 0.67 1.00 0.92 0.83 1.00 1.00 8.10 优秀 均值 0.50 0.71 0.67 0.60 0.56 0.67 0.89 0.72 1.00 1.00 7.32 -

[1] 陈长洲,王红英,项贤林,等. 新中国成立70年中小学体育与健康课程标准的演变及反思[J]. 上海体育学院学报,2020,44(6):85-94 [2] 尹志华,刘皓晖,孙铭珠. 核心素养下《义务教育体育与健康课程标准》2022与2011年版比较分析[J]. 天津体育学院学报,2022,37(4):395-402 [3] 弗里曼. 战略管理: 利益相关者方法[M]. 王彦华, 梁豪, 译. 上海: 上海译文出版社, 2006: 30 [4] 李志超. 利益相关者视角下的基础教育课程政策研究[J]. 教育理论与实践,2011,31(3):49-52 [5] 朱春奎. 政策网络与政策工具: 理论基础与中国实践[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2011 [6] 孙志建. 政府治理的工具基础:西方政策工具理论的知识学诠释[J]. 公共行政评论,2011,4(3):67-103,180 [7] 彭虹斌. 新课程改革中的政策工具选用研究[J]. 教育科学研究,2014(2):19-24 [8] 张文鹏,杨方正,徐亚楠,等. “理想之治”与“现实之困”:新课标落地执行的政策工具研究[J]. 体育学刊,2023,30(1):81-89 [9] ROTHWELL R, ZEGVELD W. Reindustrialization and technology[M]. London: Longman Group Limited, 1985: 83-104

[10] 《马克思主义基本原理概论》编写组. 马克思主义基本原理概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2013: 44 [11] ESTRADA R M A. Policy modeling:Definition,classification and evaluation[J]. Journal of Policy Modeling,2011,33(4):523-536 doi: 10.1016/j.jpolmod.2011.02.003

[12] 胡峰,温志强,沈瑾秋,等. 情报过程视角下大数据政策量化评价:以11项国家级大数据政策为例[J]. 中国科技论坛,2020(4):30-41,73 [13] 宋亚萍. 高校一流本科教育政策内容量化评价与优化:基于PMC指数模型的分析[J]. 教育发展研究,2021,41(9):12-20,36 [14] 张永安,郄海拓. 金融政策组合对企业技术创新影响的量化评价:基于PMC指数模型[J]. 科技进步与对策,2017,34(2):113-121 [15] 毛振明. 体育教学内容的分类方法[J]. 体育学刊,2002,9(6):8-11 [16] 杨季冬,王后雄. 高中科学教育课程标准(2017版)中的课程价值取向:基于NVivo 11.0的编码分析[J]. 教育科学,2018,34(6):38-43 [17] 宋振峰,宋惠兰. 基于内容分析法的特性分析[J]. 情报科学,2012,30(7):964-966,984 [18] 湛冰,王凯珍. 政策工具视角下美国老年体育政策文本特征分析[J]. 体育科学,2017,37(2):28-36,56 [19] LANDIS J R,KOCH G G. An application of hierarchical kappa-type statistics in the assessment of majority agreement among multiple observers[J]. Biometrics,1977,33(2):363-374 doi: 10.2307/2529786

[20] 季浏,马德浩. 新时代我国学校体育改革与发展[J]. 体育科学,2019,39(3):3-12 [21] 肖立宏. 从善政到善治:地方政府在基础教育改革中的作用[J]. 教育探索,2017(5):109-113 [22] 义务教育课程方案修订组. 育时代新人绘课程蓝图:义务教育课程方案(2022年版)解读[J]. 基础教育课程,2022(9):15-22 [23] 李铭函,苗苗,姚蕾. 体育与健康课程传承中华优秀传统文化的历史回顾、特征与前瞻[J]. 首都体育学院学报,2022,34(1):16-23,33 [24] 陈潭. 公共政策学原理[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2008: 167 [25] 季浏. 《普通高中体育与健康课程标准》 “2017年版” 对 “实验版” 的继承与发展[J]. 首都体育学院学报,2018,30(3):196-203 [26] 陈振明. 公共政策分析教程[M]. 北京: 中国城市出版社, 2004: 401 [27] 季浏. 深化我国基础教育体育与健康课程改革的关键[J]. 成都体育学院学报,2013,39(10):1-6 [28] 潘凌云,王健,樊莲香. 我国学校体育政策执行的制约因素与路径选择:基于史密斯政策执行过程模型的分析[J]. 体育科学,2015,35(7):37-34,73 [29] 殷世东. 新中国基础教育课程政策变革70年回顾与反思[J]. 现代教育管理,2020(4):74-81 [30] 廖婧茜. 课程改革的制度伦理与制度“善”[J]. 西北师大学报(社会科学版),2023,60(2):81-89 [31] 张文鹏,宣江鑫,谌平,等. 体育与健康跨学科主题教学空间的革新、特征与推进策略[J]. 武汉体育学院学报,2023,57(4):85-92 doi: 10.15930/j.cnki.wtxb.2023.04.002 -

期刊类型引用(5)

1. 张文鹏,陈红,栗千惠. 体育与健康跨学科主题教学何以推进?——基于多模态理论的分析. 体育学研究. 2024(02): 63-71 .  百度学术

百度学术

2. 张文鹏,吴安月,陈一林,谭达顺,高乙. 从问题到实践:体育与健康跨学科主题学习的教学策略研究. 天津体育学院学报. 2024(03): 302-308+317 .  百度学术

百度学术

3. 张文鹏,杨方正,高乙. 体育与健康跨学科主题多模态教学模式的理论构建与实现路径. 武汉体育学院学报. 2024(06): 73-80 .  百度学术

百度学术

4. 杨剑,石孝宇,郭正茂,吴铭,姚松伯,郭彤彤. 新时代我国青少年体育政策注意力配置及演进——基于LDA主题模型的政策文本分析. 体育学研究. 2024(03): 77-88 .  百度学术

百度学术

5. 宣江鑫,张文鹏,谌平. 健康中国战略下青少年体育健康促进政策质量评估实证研究. 天津体育学院学报. 2024(06): 689-697 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(7)

下载:

下载: