Surveillance from the Others into Self: The Tears and Self-imposition of Male Artistic Swimmers

-

摘要:

基于对34名不同性别花样游泳参与者的访谈,立足于福柯 “层级监视”的理论框架,分析男性花样游泳运动员在发展自身柔韧素质过程中的哭泣行为,探究以传统花样游泳知识为基础的“他者监视”和“自我监视”对男性花样游泳运动员的影响及其作用路径。发现:“他者监视”和“自我监视”通过“羞耻效果”和“内在统治”两条路径使男性花样游泳运动员通过看似自主实则受到结构性束缚的方式,维系了传统花样游泳知识和传统男性角色行为规范对自身哭泣行为的统治;对男性花样游泳运动员哭泣行为的社会监视会随着社会成员逐步认识、认同和承认男性花样游泳运动员行为合理性而逐步消减。

Abstract:Based on the interviews with 34 artistic swimmers, the Michel Foucault's theory of surveillance is employed to analyze the crying behavior exhibited by male artistic swimmers during the development of their flexibility, trying to investigate the influence of traditional artistic swimming knowledge as the foundation for "the others' surveillance" and "self-surveillance" on male artistic swimmers as well as its working pathways. The findings reveal that the two techniques, through the two pathways of the "shame effect" and "internalized control", maintain the domination of traditional artistic swimming knowledge and orthodox male role behaviors over the crying behaviors of male swimmers with the seemingly autonomous but actually structure-restricted ways. The surveillance from society of male swimmers' crying behaviors will gradually diminish as members increasingly recognize, identify with, and acknowledge the rationality of their behaviors.

-

Keywords:

- artistic swimming /

- male athlete /

- Michel Foucault /

- surveillance /

- critical discourse analysis

-

花样游泳是一项集游泳技巧、舞蹈动作、音乐节奏、视觉表现等要素于一体的运动项目,曾长期禁止男运动员参与该项目的国际级赛事。2014年,国际泳联改变了这一规则,允许男性运动员参与世界游泳锦标赛的花样游泳混合双人项目;8年后,男性运动员获得了参与2024年巴黎奥运会花样游泳团体赛的资格[1]。这一规则的改变不仅被称为“花样游泳的历史性跨越”[2],更增加了我国的奥运夺金实力——我国男子花样游泳运动员水平处于世界第一梯队,从2015年至2024年3月在世界级赛事中获得了15枚金牌、6枚银牌、5枚铜牌。

尽管我国男子花样游泳运动员取得了优异的成绩,但他们依然承受着巨大的压力——花样游泳长期仅限女性运动员参与,不仅女性运动员的体貌特点和气质特征与花样游泳的审美标准之间产生了紧密的结构性关联,而且社会中也形成了对该项目和运动员的性别刻板印象(sex stereotypes)。花样游泳在竞技和社会2个层面的性别刻板印象使男性运动员不仅在训、赛场景中受到项目美学特征的规训,同时也使他们在社会生活中蒙受“污名”。然而,男性运动员因花样游泳的性别刻板印象而受到的压力与影响鲜被国内外体育学研究者关注与讨论。

针对这一现实困境,本文立足于福柯提出的“层级监视”理论概念,关注男性花样游泳运动员的哭泣经历。尽管女性花样游泳运动员也时常在发展自身柔韧素质的过程中忍不住哭泣,但是,男性运动员的哭泣经历与女性运动员存在明显差异。那么为什么男性运动员的哭泣经历与女性运动员存在明显差异?这些具有明显差异的哭泣体验如何影响男性运动员认识自身的柔韧素质和花样游泳能力?对这些问题的探究能帮助我们从更微观的层面理解男性花样游泳运动员的个体经历,并正确认识男性花样游泳行为的合理性。

1. 文献综述与理论基础

1.1 体育运动中的男性气质研究

根据性别角色(sex roles)的概念,男性与女性的生理性别差异是“男性角色或女性角色”人物形象构成的基础[3−4]——男性角色应具有男性气概(manliness),女性角色应具有女性特质(womanliness)。这种基于生理性别差异产生的性别角色通过“性别权力场(gender regime)”(如学校、工厂、单位、军队等场景),引导个体习得“规范性”的性别知识[5−6],进而固化社会中的性别刻板印象[7−8],形成并强化了男性与女性在社会中的“结构性”壁垒与差异[9]。以中国的传统性别实践秩序为例,“阴阳合德,刚柔有体”等话语规范了社会中长期存在的“和谐的”性别秩序,即女性成员应具备阴柔之美,男性成员应具备阳刚之气[10]。

竞技体育不仅是社会成员展现阳刚之气的主要场域之一,也是社会科学领域中性别研究者的重要研究对象。21世纪以来,体育社会学界随着对“霸权男性气质建构”的反思逐步由“现代体育与霸权男性气质建构研究”转向“现代体育与多元男性气质建构研究”。具体而言,体育社会学者开始从关注对象、理论工具、男性气质实践主体、男性气质概念等方面,分析、反思并更新“现代体育与霸权男性气质建构研究”的既定视角,从而拓展了学界与社会大众对现代体育场域中复杂、多元、流动的男性气质及其相应性别实践的认知。也正是在这一时期,体育社会学研究者开始关注男性运动员的“非典型”男性气质实践,如男性运动员的情感表达、运动伤病与疼痛、身体规训与男性运动员混合男性气质的维持与再生产[11−12]。

哭泣是一种不符合男性性别刻板印象的社会行为[13]。“男儿有泪不轻弹”“流血、流汗不流泪”等传统话语反映了我国主流的男性气质话语体系不鼓励男性的哭泣行为,而是鼓励、支持与赞扬男性在痛苦、恐惧和困难面前表现出坚定意志、勇敢无畏和自我克制的品质,这使得男性鲜少哭泣(或者说男性鲜少公开落泪)。在我国现有的“体育运动中的男性气质研究”中,学者们[14−16]关注了体育媒体话语与霸权男性气质建构之间的相互关系。例如,在《体育明星的媒介话语生产:姚明、男性气质与国家形象》[17]一文中,曹晋提及在奥运会小组赛上公开落泪的姚明如何被媒体刻画成国家队的精神领袖,并指出了作为民族符号的中国健儿肩负着激勉全体国民奋进的责任,而这种家国责任弱化了男性运动员公开哭泣的羞耻感,强化了男性运动员的集体意识与爱国精神。

在西方的学术研究中,MacArthur[18]发现,社会成员对男性拳击运动员因失败而落泪的行为接受度更高,而对男性花样滑冰运动员因失败而落泪的行为认可度较低。换言之,社会成员对参与具有女性刻板印象的运动项目(比如花样滑冰、花样游泳)的男性运动员落泪行为的情感支持度较低。基于MacArthur[18]的研究结果,本文聚焦于男性花样游泳运动员在发展自身柔韧素质的过程中,因强烈的肌肉牵拉痛而哭泣的特定情境,尝试分析男性运动员的哭泣经历与女性运动员存在明显差异的表现及其背后所隐藏的社会权力关系。

1.2 概念框架——福柯的“层级监视”理论

20世纪70—80年代,福柯在《性史》[6]、《规训与惩罚:监狱的诞生》[19]、《对活人的治理》[20]等著作中揭示了权力/知识规训个体的过程与技巧,确立、解释并应用“权力/知识”的概念,审视了“权力”与“知识”之间产生各种关联的规则,揭示了散布在复杂社会网络中循环流动的权力关系及其所挑选、证明和散播的“真理(truth)”,并进一步通过与这种“真理”相一致的话语在社会的不同领域中建构了与该社会中的“真理”相切合的、隶属于该领域的“规范(norm)”。

“规范”在社会中起到两方面作用:一方面,“规范的”知识/话语形成个体化知识(individualization);另一方面,“规范化(normalization)”作为一种权力技术对个体差异进行裁决与评价[21]。在《规训与惩罚:监狱的诞生》[19]一书中,福柯揭示了各种规训技术(如检查、坦白等)将“规范”以及“规范的”话语强加于个体,并由此产生个体化知识的过程。

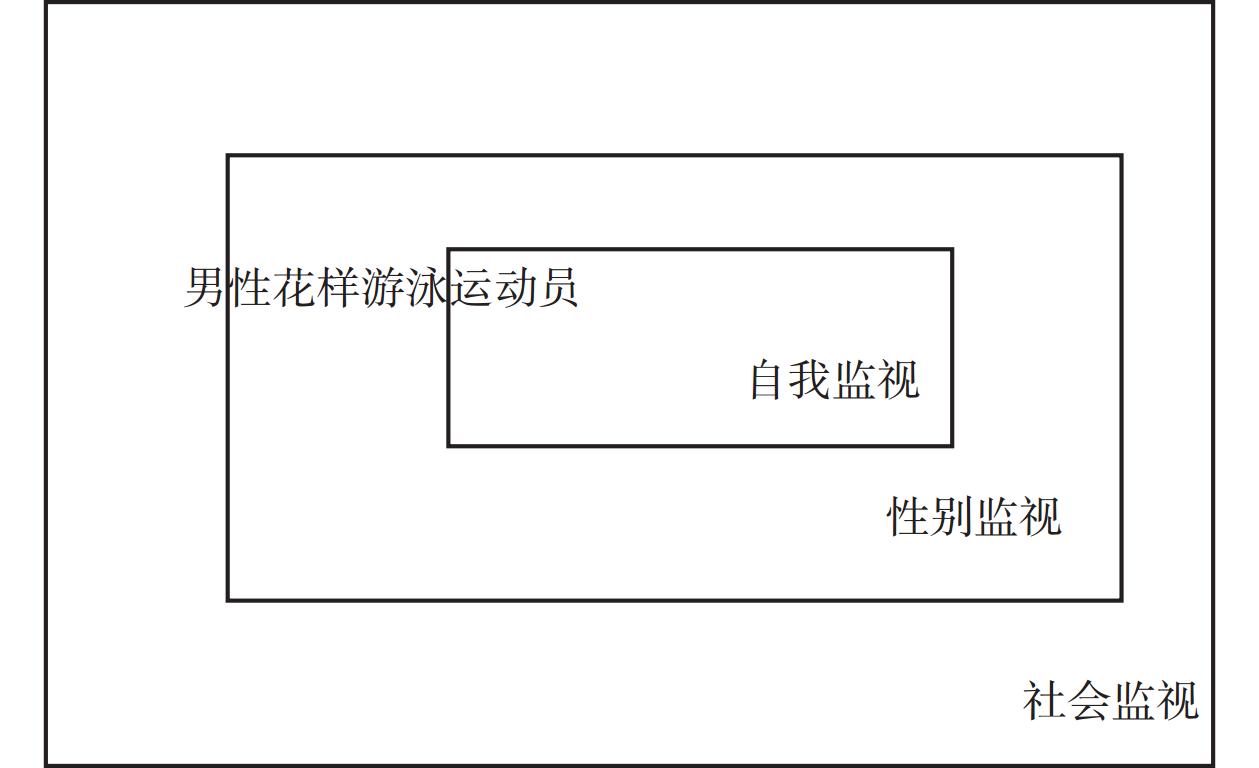

福柯在揭示权力/知识规训个体的过程中提出了“层级监视”的概念,指出“监视依赖个体实现,并在一种自上而下(在某种程度上也是横向的)的关系网络中产生作用。这一关系网络‘控制’整体,并在监视者与被监视者之间获得权力效应” [22]。基于福柯对“层级监视”这一理论概念的洞察,本文建构了男性花样游泳运动员与“三重监视”的互动关系(图1)。在宏观的社会层面,男性花样游泳运动员受到中国社会中传统男性角色行为规范的约束;在中观的花样游泳层面,男性角色规范、典型的男性气质与花样游泳性别刻板印象之间的互动形成了“性别规范”,进而对男性花样游泳运动员产生束缚;在微观的个体层面,以传统男性角色行为规范为准则的男性花样游泳运动员在发展自己柔韧素质时持续地约束自身的哭泣行为。

本文基于男性花样游泳运动员与“三重监视”的互动关系,解释了社会中存在的性别规范与男性花样游泳运动员哭泣经历之间的互动关系,揭示了男性运动员的哭泣行为如何受到性别规范的束缚,并讨论了男性花样游泳实践重塑传统花样游泳性别秩序、挑战传统男性行为角色规范的路径。

2. 研究数据与分析方法

2.1 研究材料的收集

本文的研究对象为社会中存在的性别规范与男性花样游泳运动员哭泣经历的互动关系。这一研究对象使本文更契合于质性研究方法。在质性研究中,研究资料是质性研究者与研究对象互动的产物,需要研究者在自然情境下对研究对象进行观察、访谈,并通过记录形成与研究对象有关的基本材料,进而获得说明研究对象的“解释性理解”,即质性研究中的“知识”。换言之,这种“知识”生成于研究者与被研究者共同建构“事实”“行为”“意义”的过程中[23]。

依照目的性抽样原则中的效标抽样方法,设定不同性别访谈对象的选择标准:①男性受访者需要保持至少两年一周一次的花样游泳训练频率;②女性受访者需要具有国家级运动健将或以上的技术等级称号。根据《中国青少年花样游泳训练教学大纲》[24] 对花样游泳参与者培养计划的描述,花样游泳参与者至少需要两年的时间提高身体素质、练习专项技术并培养艺术表现力。故此,第一条选择标准可以帮助我们确定男性受访者曾在一段时间内按照以“女性经验”为标准设定的花样游泳培养要求进行“科学”训练,第二条选择标准帮助我们锁定在花样游泳领域深耕了10年以上的女性运动员,其中,既包括正在搭档男性出演混双节目的现役女运动员,也包括亲历了男性获得花样游泳参赛资格这一历史性变化的女运动员。通过对这部分运动员进行访谈,可以了解女运动员在男性获得花样游泳参赛资格后对花样游泳项目的认识产生了哪些变化。同时,设定第三条访谈对象选择标准:受访者需要至少有一次参与省市或以上级别花样游泳赛事的经历。此条标准不仅确保了受访者都曾在以“女性经验”为标准设定的花样游泳规则的约束下完成过高水平赛事的备战(规训),也使受访者的成套节目都曾受到以“女性经验”为标准的花样游泳评分规则的“评价”。通过设定以上选择标准,确保所访谈的花样游泳运动员满足目的性抽样原则的要求,可以为本文的研究提供丰富信息[23]。

依照以上标准选择受访者,并于2022年6—8月与34名花样游泳运动员(女性18名,男性16名)进行了半结构性访谈。对男性运动员访谈时,着重关注他们与女性运动员在身体条件、训练任务、教练互动、行为习惯等方面的差异;对女性运动员访谈时,重点关注她们对男性参与花样游泳比赛的认识。在访谈的过程中,秉持恪守平等、保护他者、接受真实、持续反思的基本研究伦理与学术道德,并在征得对方同意后对每次访谈进行录音。每位受访者的录音均被转换成逐字稿,以形成文字形式的访谈记录。受访者基本情况见表1。

表 1 受访者基本情况Table 1. Information of interviewers受访者序号 性别 运动员技术等级 受访者序号 性别 运动员技术等级 受访者1 女 国际级运动健将 受访者19 男 无 受访者2 女 国际级运动健将 受访者20 男 无 受访者3 女 国际级运动健将 受访者21 男 无 受访者4 女 国家级运动健将 受访者22 男 无 受访者5 女 国家级运动健将 受访者23 男 国家级运动健将 受访者6 女 国家级运动健将 受访者24 男 无 受访者7 女 国家级运动健将 受访者25 男 无 受访者8 女 国家级运动健将 受访者26 男 无 受访者9 女 国家级运动健将 受访者27 男 国家级运动健将 受访者10 女 国家级运动健将 受访者28 男 无 受访者11 女 国家级运动健将 受访者29 男 无 受访者12 女 国家级运动健将 受访者30 男 国家级运动健将 受访者13 女 国际级运动健将 受访者31 男 无 受访者14 女 国际级运动健将 受访者32 男 国际级运动健将 受访者15 女 国际级运动健将 受访者33 男 无 受访者16 女 国际级运动健将 受访者34 男 无 受访者17 女 国家级运动健将 受访者18 女 国际级运动健将 2.2 批判性话语分析

本文使用批判性话语分析(Critical Discourse Analysis)探究以女性经验为基础建立的传统花样游泳知识体系对男性运动员哭泣经历的影响路径。批判性话语分析将话语视为一种社会实践形式——一个话语事件与构成该事件的情境、人物、组织等要素之间存在互构性[25-26]。话语构成社会实践,社会实践也被话语形塑[27]。借由话语这种社会实践形式,社会中的各种不平等权力关系得以生产、维系与再生产。故此,批判性话语分析者尝试以问题为导向、采用批评的研究路径,解析特定时空背景下话语与社会实践之间的关联,呈现隐藏在这种关联背后的不平等权力关系,进而使得社会成员认识并反思这种不平等社会权力关系的建构过程。

传统花样游泳知识体系是指在花样游泳的历史话语实践中围绕“女性气质话语”的特定规则形成的一套有关花样游泳的“权力/知识”体系。这套传统花样游泳知识体系通过话语操纵和维护了花样游泳“美丽”和“优雅”的运动项目形象,并由此生产和强化了此项目基于女性经验的“科学”知识。与此同时,这套传统花样游泳知识通过特定的“权力技术”影响了男性花样游运动员的行为实践,造成男性运动员与女性运动员在参与体验方面的明显差异。本文尝试通过对访谈材料的批判性话语分析,剖析男性运动员的哭泣经历受到何种“权力技术”的影响。

3. 结果与分析

监视(surveillance)技术是影响男性花样游运动员的一种权力技术,它主要通过“羞耻效果”和“内在统治”产生作用。这种“羞耻效果”和“内在统治”在受访者对男性运动员发展柔韧素质的描述中有较为集中的表现,而且主要经由“他者监视”和“自我监视”影响男性运动员的参与体验。

3.1 “他者监视”技术对男性运动员产生的“羞耻效果”

花样游泳对运动员综合素质要求较高,运动员需要系统地发展力量素质、速度素质、耐力素质、柔韧素质、灵敏性与协调性 ,其中,柔韧素质直接影响运动员完成规定动作造型的清晰程度[28]。

3.1.1 他者对男性运动员哭泣行为的误识

相对于力量素质、速度素质、耐力素质等训练,男性受访者(受访者20、21、23、26、30、31、32)在发展身体柔韧素质时最为痛苦。这种痛苦直观地表现为男性运动员在最开始发展柔韧素质时感受到强烈的肌肉牵拉感。受访者21用吃芥末的体验生动地描述了压柔韧的痛苦:“开韧带很痛苦。你吃过芥末吗?就是你吃芥末,人没有反应,但眼泪就会(不自觉地)往下滴。”

男性运动员这种“不自觉的”哭泣行为不仅会受到女性运动员关注,更会被女教练员有意地“提醒”。受访者12曾听到一位女教练员提醒在压柔韧时哭泣的男性运动员:“一个男孩子还在这儿哭,这么多女孩子都看着你呢。”这句引语传递了以下两方面的信息。

(1)该场景下不同性别人数的多寡。“一个男孩子”“这么多女孩子”的描述再现了 “一个男性运动员独自哭泣,女性运动员集体围观”的训练场景。在我国,女性始终是花样游泳领域的统治者与引领者,男性虽然在2014年以后有机会进入这一领域,但数量相当稀少——各省(市)花样游泳代表队或各家花样游泳俱乐部往往只有1~2名男性运动员(受访者2、4)。作为花样游泳混双中的女性运动员,受访者4直言自己对男性运动员感觉“很新奇”。由于这种“新奇感”,男性运动员的一举一动都会受到女性运动员的关注,遑论哭泣这种强烈情绪的发泄行为。故此出现了引语中这种“男性哭泣、女性‘看着’”的情景。

(2)女教练员对男性运动员哭泣行为的评价。女教练员使用“还”字对男性运动员哭泣行为从2个维度进行了评价,并通过这种双重意味对男性运动员哭泣行为赋予了意义:一方面,“还”字作为副词,有依旧、仍然的意思[29]178,“还在这儿哭”可以理解为女教练员对男性运动员哭泣时长的描述;另一方面,“还”字作为副词亦表示“竟然如此”[29]178,“还在这儿哭”也可以理解为女教练员在强调男性运动员性别身份与哭泣行为之间的“偏差(deviation)”[30]。由于中国社会中长期存在“男儿有泪不轻弹”的传统男性角色行为规范,女教练员通过“还”字强调男性运动员的性别身份,确认了男性运动员的哭泣举动是一种偏离传统男性角色规范的行为(deviant behavior)。而且,这一偏差行为受到的价值审判又被下一分句中的“都”字强化,间接地描述了女性运动员对男性运动员及其偏差行为的共同关注。男性运动员的这种偏差行为使其“有可能陷入羞耻(discreditable)处境”,并被贴上“羞耻(discredited)标签”[31],即男性运动员违背了“男儿有泪不轻弹”的男性行为规范,展现了柔弱无助、难以控制自身情绪的“偏差行为”,使其陷入极为羞耻的处境,进而受到女性运动员的围观。

需要指出的是,受访者在以上引语中亦建构了他者在花样游泳场域中的“监视者”身份。这种“监视者”身份不仅与具体的监视场域有关,也与监视者在此场域中发挥的功能有关[32]。由于传统花样游泳知识在社会中以及体育场域内长期以来的权威地位,社会成员通过内化这一知识,形成了基于花样游泳的性别刻板印象,进而不仅获得了花样游泳性别知识的“理想认识者(purportedly ideal knowers)”[33]地位,而且还依照性别刻板印象将男性运动员排除在“理想的”花样游泳诠释者之外,并持续地、广泛地监视“错误的”男性花样游泳实践。

展开来说,“体育性别刻板印象(gender stereotypes of sport)”是社会成员对“体育与生理性别”之间建构关系的固有观念[34]。这种固有观念包含以下两方面:①社会成员立足于生物化约论(biological reductionism),根据不同性别主体的身体条件,形成了一套“理想的”体育参与性别设定(gender arrangement)——女性身体比男性身体更适合展现花样游泳的柔韧性与艺术性;②社会成员对某一运动项目(或身体行为)体现的“男性气质”或“女性气质”的认知[35]——花样游泳往往被视为富有“女性气质”的体育项目。故此,内化了传统花样游泳知识的他者获得了花样游泳性别知识的“理想认识者”地位,建构了自身“合法的”监视者身份,这一身份也为他者拥有监视男性花样游泳运动员行为的特权奠定了基础。

3.1.2 他者对男性运动员哭泣行为的贬损

监视男性运动员的哭泣行为不仅有女教练员,还有女性运动员。她们在监视男性运动员哭泣的同时,还会约束男性运动员的哭泣行为。受访者17表示:“大家会禁止男运动员哭,觉得他哭起来特别‘娘’,他不是个男人。”

需要指出的是,引语中的“大家”指受访者所在专业运动队中资历较深、成绩较好的女运动员。许多受访者均表示,这些女运动员由于受训时间长、比赛经验丰富且成绩优异,往往被男性花样游泳运动员视为“半个教练员”。

在这一场景内,“娘”被用为一种贬低男性运动员哭泣行为乃至男性运动员本身的羞耻标签。其原因在于,“娘”字不仅被用于传达一种女性气质(例如,行为者以身体、行为、言语操演的美丽、柔弱、娇羞、无力等[36]),而且在更为晚近的中国社会中被用作贬义词来形容过度女性化的特质(例如,娇气、秀气、精致、瘦弱、缺乏力量与血性、阳刚之气不足)[37–40]。这一用法尤其常见于对表现出这种特质的男性的描述和贬损中。“娘”字的用法从代指女性身份逐步转变为用于形容部分男子过度女性化,这一转变的背后隐藏着社会成员有关男性气质危机(masculinity in crisis)的认识。男性气质危机指由传统男性气质规范与男性过度女性化行为实践之间的偏差所引发的社会焦虑[41]。在社会生活中,这种焦虑往往是未能满足传统男性气质规范的男性遭受其他社会成员不平等对待乃至产生负面生活经验的重要原因之一。受访者17对男性哭泣行为的贬损为这种因男性气质危机而产生的不平等对待提供了例证,即女助教通过“他不是个男人”将男性运动员的哭泣行为确认为一种偏离传统男性气质规范的行为,并将这种行为贴上“羞耻标签”,进而彻底否定男性运动员的性别身份。

通过分析受访者12和受访者17的表述发现,男性运动员在发展自身柔韧素质时的哭泣行为不仅受到女性运动员的关注,还受到结构性的约束。这种结构性的约束由内化了传统花样游泳知识的他者施加,这些他者占据着花样游泳性别知识“理想认识者”的地位,建构了自身的“合法监视者”身份,并基于此身份产生监视特权,进而利用这种特权使前述的结构性约束发挥作用。依据福柯关于“权力技术(technique of power)”的论述,他者的这种以“监视”特权为基础对男性运动员哭泣行为的监视与贬损可以被视为一种对男性哭泣行为施加影响的“特定权力技术”的表现[32]。

本文将他者在花样游泳场域中使用的这种“特定权力技术”称为“监视技术”。“监视技术”在男性哭泣情境下对男性运动员产生作用——男性角色规范、典型的男性气质与花样游泳性别刻板印象之间的互动形成了“性别规范”,他者依照这套“性别规范”对男性运动员哭泣行为进行羞耻化以产生“羞耻效果”,再利用这种“羞耻效果”否定男性运动员的性别身份。故此,“羞耻效果”是影响男性花样游泳运动员参与体验的“监视技术”的第一种作用路径。在这一作用路径上,正如上述引语所示,“他者监视”是使男性运动员产生“羞耻效果”的方式。

3.2 “自我监视”对男性运动员自我产生的“内在统治”

3.2.1 男性运动员对自身哭泣行为的约束

“监视技术”还存在另外一条作用路径——“内在统治”。例如,受访者32就明确表示,尽管自己在发展柔韧素质时极为痛苦,但他始终控制着自身的情绪,从未哭过: “我还好,没哭过,我属于挺梗的一个人,有泪不轻弹的那种(人)。”

“梗”有“直”和“挺立”的意思[29]157。受访者在这里通过将自己形容为“挺梗”,不仅直接解释了自己为何在柔韧训练中“没哭过”,也间接地强调了自己在经历发展柔韧素质的痛苦时的自我控制。而且,由于“男儿有泪不轻弹”是中国社会常见的一种传统男性角色行为规范,故此,受访者根据自己在柔韧训练中“没哭过”而产生的评价——“有泪不轻弹的那种(人)”将自己与中国社会中的典型男性气质实践进行了联结。

由此可见,受访者以传统男性角色行为规范为标准,建构了一套“自我监视”的权力技术。他在这种“自我监视”权力技术的影响下,不仅在操作层面约束了自己在发展柔韧素质过程中可能出现的哭泣行为,也在价值层面将这种自我约束行为进行了“规范化”,进而使这种自我约束行为具有了“正确行为”的价值属性。同时,这种以传统男性角色行为规范为标准的“正确行为”又维护了传统男性角色行为规范的合法性,使得男性运动员(自觉或不自觉地)以典型男性气质实践为准则建立男性身份认同,从而使他们在发展自己柔韧素质时持续地约束自身的哭泣行为,最终通过“自我监视”强化了这套规范的统治性权力。

3.2.2 男性运动员陷入“自我强制”

从男性运动员自身的角度来讲,对自我哭泣行为的监视可以被视为一种“由自我施加的强制行为”[42]。在自我监视的过程中,男性运动员不仅未能反思传统男性角色行为规范的建构性,还通过约束自身的哭泣行为维系了传统男性角色行为规范对自身行为的束缚。而且,男性运动员不仅通过主动约束自身的哭泣行为使自己逐步陷入“由自我施加的强制行为”之中,更在监视自身“柔韧短板”的过程中持续地强化着这种“强制”。受访者25坦白道:“虽然我不喜欢柔韧(训练),但很明显我是存在(柔韧)短板的,······在一个成套比赛中,裁判(员)的眼睛会抓着这些(柔韧)短板,把我们的分打下去。我再不喜欢(柔韧),也会去想办法克服(这种不喜欢),把柔韧能力提高。”

在此引语中,受访者25表示自己在柔韧能力方面存在“明显的短板”——他的柔韧素质与花样游泳赛事中基于传统花样游泳知识设定的柔韧要求之间还有很大差距。而且,他也坦言自身的柔韧短板会影响比赛成绩——“裁判(员)的眼睛会抓着这些(柔韧)短板,把我们的分打下去”。故此,受访者在这种以传统花样游泳知识为标准的评分框架中,不得不主动 “想办法克服(对柔韧训练的不喜欢),把柔韧能力提高”。

值得注意的是,受访者25前后两次提到了“不喜欢”柔韧训练。在第一次提到自己“不喜欢”柔韧训练时,受访者25用了一组转折连词“虽然······但······”,建构了转折的语义逻辑结构——“虽然我不喜欢柔韧(训练),但很明显我是存在(柔韧)短板的”。通过转折语义逻辑结构,受访者在承认自身偏好的同时也强调了自身偏好与“负面实际情况(柔韧短板)”之间的矛盾性。这种在引语中得到强调的“负面实际情况(柔韧短板)”正是男性运动员内化了传统花样游泳知识,并以传统花样游泳知识为标准对自身的柔韧能力做出的自我评价。在第二次提到自己“不喜欢”柔韧训练时,受访者25用了一组让步连词“再不······也会······”,建构了让步转折的语义逻辑结构——“我再不喜欢(柔韧),也会去想办法克服(这种不喜欢),把柔韧能力提高”,进而生产了“知识”、“惩罚”和“自我规训”的循环。具体而言,受访者首先在引语中基于传统花样游泳知识建构了“柔韧素质不好与分数低”之间的稳定关系——“裁判(员)的眼睛会抓着这些(柔韧)短板,把我们的分打下去。”基于这一稳定关系,受访者使用让步转折的语义逻辑使“自我规训”合理化,即:依照传统花样游泳知识,男运动员产生了“柔韧短板”;具有“柔韧短板”的男运动员会受到被裁判员“把分打下去”的“惩罚”;为了避免这种惩罚受访者选择进行“自我规训”——“我再不喜欢(柔韧),也会去想办法克服(这种不喜欢),把柔韧能力提高”。

分析受访者25前后两次提到自身“不喜欢”柔韧训练的表述发现,男性运动员在尝试获得高分的过程中,将提高自身柔韧能力赋予了一种“工具属性(instrumental character)”[43]。基于这种“工具属性”,男性运动员“主动克服”了自己的“原本意愿(true will)”[44]。

更需要强调的是,男性运动员想要提高自身柔韧表现的行为“意向”并非出于“好奇(curiosity)”和“享受”,也不是对自身柔韧能力与花样游泳知识之间关系的探索,而是在传统花样游泳知识的评价机制下受到“把分打下去”的惩罚后建构的一种“虚假意愿(false consciousness)”[45]。基于这种虚假意愿,男性运动员通过监视自身的“柔韧短板”,逐步加深了“自我施加的强制”[46]。换言之,处于传统花样游泳知识中的男性运动员不仅未能反思传统花样游泳知识的建构性,更通过看似自主(实则受到结构性束缚)的方式维系了传统花样游泳知识对自身行为的统治。

综合对受访者32和受访者25的访谈材料的分析发现,男性运动员在监视自身的“哭泣行为”与“柔韧短板”的过程中自觉地建构了一种可以影响自身行为的“监视技术”。传统男性角色行为规范以及传统花样游泳知识对男性运动员产生“结构性约束”,而这种结构性约束被男运动员经由“自我监视”技术内化为对自身行为的“内在统治”。这种“内在统治”具体表现为:男性运动员自觉地约束着自身的哭泣行为,自主地提高着自身的柔韧能力,进而维持了传统男性角色行为规范以及传统花样游泳知识对自我在思想、行为以及肉体3个层面的统治。

男性运动员的“自我监视”及其产生的“内在统治”效果还持续地影响着他们对自身柔韧素质的感知以及柔韧训练体验,使他们在发展自身柔韧素质的过程中产生气馁、怀疑、沮丧、灰心等负面情绪。例如,受访者23如此描述自己在发展柔韧素质的过程中产生的挫败感:“我很害怕压柔韧,因为我韧带很硬。别人(女运动员)很轻松到的角度,我需要双倍努力,甚至都还到不了别人的角度,······就算一点点(角度)下去了,但还是比不过别人(女运动员),久而久之,我害怕压柔韧了,虽然我很努力。”

需要说明的是,受访者23是他所在省队中唯一的男性运动员,故此引语中的“别人”意指与受访者同时在省队训练的女性运动员。在引语中,受访者23将自己对柔韧素质训练的“害怕”与自己的“身体条件”做了直接的连结——“我很害怕压柔韧,因为我韧带很硬”。但受访者“害怕”柔韧素质训练的根本原因并不是他的身体条件,而是害怕面对自己付出长时间的“努力”之后依旧未能赶超女性运动员的柔韧素质——“就算一点点(角度)下去了,但还是比不过别人(女运动员),久而久之,我害怕压柔韧了,虽然我很努力。”

在引语中,受访者23用了“双倍”一词来形容自己的努力程度。令人遗憾的是,尽管付出了“双倍努力”,但他“甚至都还到不了女运动员很轻松就能做到的角度”。在此引语中,表达转折作用的连词“甚至”凸显了受访者对自己付出“双倍努力”却还“到不了女运动员的动作角度”的沮丧心情。换言之,男性运动员在长时间的努力之后,虽然看到自身柔韧表现的提升,但还是因自身难以满足以传统花样游泳知识为标准的柔韧要求而感到灰心。男性运动员以传统花样游泳知识为标准对自身的柔韧素质进行“自我要求”,并以女性运动员的柔韧水平作为“恰当的”参考目标,对自身的柔韧素质发展成效进行“自我监视”,使得他们“不自觉地”对自己的专业能力、努力成效以及自我价值产生“自我怀疑(self-doubt)”。进而,男性运动员在很长一段时间的努力之后,因始终未能赶超女性运动员的柔韧素质而产生了“害怕压柔韧”的心理。

4. 结 论

立足于福柯提出的“层级监视”概念,本文系统性地解释了男性花样游泳运动员与“三重监视”的互动关系。在宏观层面,主流的男性气质话语体系在我国社会中建构了契合于“典型的男性气质话语”的传统男性角色行为规范,由此生产了约束男性运动员哭泣的“标准化知识”。在中观层面,“他者监视”技术在男性哭泣的情境下对男性运动员产生了作用——他者基于男性角色规范、典型的男性气质与花样游泳性别刻板印象之间的互动形成了“性别规范”,并依照这种“性别规范”对男性运动员哭泣行为进行羞耻化以产生“羞耻效果”,进而再利用这种“羞耻效果”否定男性运动员的性别身份。在微观层面,内化了传统男性角色行为规范与传统花样游泳知识的男性运动员在监视自身的“哭泣行为”与“柔韧短板”的过程中,自觉地建构了一种对自身行为施加影响的“监视技术”。以上3个层面的讨论不仅说明了本文的理论框架在数据分析中的适用性与解释力,也解释了本文的研究对象——社会性别规范与男性花样游泳运动员哭泣经历之间的互动关系。展开而言,“他者监视”技术与“自我监视”技术在男性运动员发展柔韧素质的情境中对男性的哭泣行为发挥了作用。这种作用表现为这2种权力技术依靠“羞耻效果”与“内在统治”2种作用效果,形成了一种从外而内、从内而外的“性别规范”体系。在这一体系中,传统花样游泳知识和传统男性角色行为规范对男性运动员哭泣行为产生的结构性约束通过社会中的监视者与被监视者之间的互动关系得以生产与维系。

由此,通过对社会中存在的性别规范与男性花样游泳运动员哭泣经历的互动关系进行剖析,笔者认为:男性运动员的花样游泳实践挑战了传统花样游泳知识与传统男性角色行为规范之间的固有联系,使得他们的哭泣行为陷入结构性的社会监视。结构性的社会监视被男性运动员内化为对自身哭泣行为的约束使得他们陷入一种“自我强制”的状态,维持了传统男性角色行为规范与传统花样游泳知识对男性运动员产生的规范性效果。这种规范性效果进而又持续地固化着社会中存在的使得男性运动员陷入结构性监视的社会环境。

虽然男性运动员在传统男性角色行为规范和传统花样游泳知识的束缚下,出于在花样游泳实践过程中遭受的肉体疼痛和自我强制而哭泣,但我们需要认识到男性花样游泳实践本身的挑战性——这一行为挑战了社会中存在的传统花样游泳知识与传统男性角色行为规范之间的固有联系。这种挑战性行为可以在两方面产生解放效果,进而可能促进社会成员更新对男性花样游泳行为的认识,从而重塑传统花样游泳性别秩序:一方面,在世界级赛场上展现自身高超技艺的男性花样游泳运动员使得社会成员认识和理解男性花样游泳在规则层面的合法性以及在传统男性行为角色规范层面的正确性,从而增加社会成员逐步消解对男性花样游泳运动员的行为审查与系统监视的可能性;另一方面,在花样游泳实践中凸显自身的男性特质要素的男性运动员建构了花样游泳项目的另一种“性别可能性”,并以此将有男性参与的“新花样游泳实践”与女性主导的传统花样游泳实践相区别。

尽管未来的男性花样游泳运动员仍可能在发展柔韧素质的过程中因生理疼痛而哭泣(这样的行为在女性运动员身上也常有发生),但男性花样游泳运动员哭泣行为受到的监视可能会随着社会成员逐步认识、认同和承认男性花样游泳运动员行为的合理性而逐步消减。这种监视消减的本质是传统花样游泳性别秩序的重塑,其基础(或者说小小的第一步)正在于男性运动员花样游泳实践本身所具有的挑战性。

作者贡献声明:杨越:提出论文主题,设计论文框架,撰写论文;作者贡献声明:胡孝乾:设计研究框架,核实数据,修改论文。 -

表 1 受访者基本情况

Table 1 Information of interviewers

受访者序号 性别 运动员技术等级 受访者序号 性别 运动员技术等级 受访者1 女 国际级运动健将 受访者19 男 无 受访者2 女 国际级运动健将 受访者20 男 无 受访者3 女 国际级运动健将 受访者21 男 无 受访者4 女 国家级运动健将 受访者22 男 无 受访者5 女 国家级运动健将 受访者23 男 国家级运动健将 受访者6 女 国家级运动健将 受访者24 男 无 受访者7 女 国家级运动健将 受访者25 男 无 受访者8 女 国家级运动健将 受访者26 男 无 受访者9 女 国家级运动健将 受访者27 男 国家级运动健将 受访者10 女 国家级运动健将 受访者28 男 无 受访者11 女 国家级运动健将 受访者29 男 无 受访者12 女 国家级运动健将 受访者30 男 国家级运动健将 受访者13 女 国际级运动健将 受访者31 男 无 受访者14 女 国际级运动健将 受访者32 男 国际级运动健将 受访者15 女 国际级运动健将 受访者33 男 无 受访者16 女 国际级运动健将 受访者34 男 无 受访者17 女 国家级运动健将 受访者18 女 国际级运动健将 -

[1] World Aquatics. World Aquatics Championships - Fukuoka 2023 [EB/OL]. [2023-07-18]. https://www.worldaquatics.com/competitions/1/world-aquatics-championships-fukuoka-2023/results?disciplines=SY&event=a4aaf5b0-f0c3-4eae-ae0a-7195bf31f7a2

[2] MARMET C. Bill May:'Mixed duets are the evolution of our sport'[EB/OL]. [2023-03-12]. https://insidesynchro.org/2019/06/30/bill-may-mixed-duets-are-the-evolution-of-our-sport/

[3] TRESEMER D. Assumptions made about gender roles[J]. Sociological Inquiry,1975(45):308-339

[4] ROSE J. Femininity and its discontents[J]. Feminist Review,1983(14):5-21

[5] CONNELL R W,MESSERSCHMIDT J W. Hegemonic masculinity rethinking the concept[J]. Gender and Society,2005,19(6):829-859 doi: 10.1177/0891243205278639

[6] 福柯. 性史[M]. 张延琛,林莉,译. 上海:上海科学技术文献出版社,1989:8 [7] 鲍尔多. 男性特质:从公开和隐秘的眼光重新审视男人[M]. 朱萍,胡斐,译. 南京:江苏人民出版社,2008:1-20 [8] 布朗米勒. 女性特质[M]. 徐飚,朱萍,译. 南京:江苏人民出版社,2006:234-237 [9] KIMMEL M,ARONSON A. The gendered society reader[M]. Oxford:Oxford University Press,2017:16-20

[10] 隋红升. 男性气质[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2020:1-17 [11] COAKLEY J. Sport learning culture through sports:Perspectives on society and organized sports[M]. Lanham:Rowman and Littlefield Publishers,Inc.,2011:7-32

[12] MCKAY J,MICHAEL A M,SABO D. Masculinities,gender relations,and sport[M]. London:Sage Publications. 2000:245-262

[13] MESSNER M A. Power at play:Sports and the problem of masculinity[M]. Boston:Beacon Press,1992:210-233

[14] 梁媛媛. 从体育听众热线节目浅析媒体的男性气质表达[J]. 新闻研究导刊,2021,12(4):102-103 [15] 吕鹏. 电视体育:霸权男性气质的想象性生产与消费[J]. 国际新闻界,2011,33(7):65-70 [16] 梁成林. 焦虑的“直男”:虎扑网络社群的男性气质分析[J]. 中国图书评论,2020(1):20-31 [17] 曹晋. 体育明星的媒介话语生产:姚明、男性气质与国家形象[J]. 新闻大学,2007(4):143-152 doi: 10.3969/j.issn.1006-1460.2007.04.025 [18] MACARTHUR H J. Beliefs about emotion are tied to beliefs about gender:The case of men's crying in competitive sports[J]. Frontiers in Psychology,2019,10:2765 doi: 10.3389/fpsyg.2019.02765

[19] 福柯. 规训与惩罚:监狱的诞生[M]. 刘北成,杨远婴,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,2019:1-18 [20] 福柯. 对活人的治理[M]. 赵灿,译. 上海:上海人民出版社,2020:7-15 [21] 汤明洁. 反思生命与政治关系的三重空间:对福柯生命政治的一个扩展理解[J]. 安徽大学学报(哲学社会科学版),2020,44(5):18-26 [22] 泰勒. 福柯:关键概念[M]. 庞弘,译. 重庆:重庆大学出版社,2019:38-43 [23] 胡孝乾. 质性研究方法与体育社会科学研究[M]. 北京:人民体育出版社,2023:246 [24] 国家体育总局青少年体育司,国家体育总局游泳运动管理中心. 中国青少年花样游泳训练教学大纲[M]. 北京:北京体育大学出版社,2016:10-25 [25] 武建国. 批评性话语分析:争议与讨论[J]. 外语学刊,2015(2):76-81 [26] 徐鹰,武建国. 批评性话语分析:综述与前瞻[J]. 华南理工大学学报 (社会科学版),2012(15):1-6 [27] 迪克. 话语研究:多学科导论[M]. 周翔,译. 重庆:重庆大学出版社,2015:322-342 [28] FINA. FINA Artistic Swimming Rules 2017-2021 [EB/OL]. [2024-03-01]. https://resources.fina.org/fina/document/2021/01/08/e9bfaa2e-3bd5-4127-8ad2-29c51d71fdf4/ARTISTIC-SWIMMING-2017-2021.pdf FINA. FINA Artistic Swimming Rules 2017-2021 [EB/OL]. [2024-03-01]. https://resources.fina.org/fina/document/2021/01/08/e9bfaa2e-3bd5-4127-8ad2-29c51d71fdf4/ARTISTIC-SWIMMING-2017-2021.pdf

[29] 新华字典[M].11版.北京:商务印书馆,2011 [30] 杨莉莉. 《平凡的世界》“哭”的修辞阐释[D]. 阜阳:阜阳师范学院,2017:52-55 [31] ERVING G. Stigma:Notes on the management of spoiled identity [M]. Englewood Cliffs,NJ :Prentice-Hall,Inc.,1963:41

[32] FOUCAULT M. Discipline and punish:The birth of the prison[M]. New York:A Division of Random House,Inc.,2012:3-31

[33] KIDD I J,MEDINA J,POHIHAUS G. The Routledge handbook of epistemic injustice[M]. New York:Routledge,2017:17

[34] ALVARIÑAS-VILLAVERDE M, LÓPEZ-VILLAR C,FERNÁNDEZ-VILLARINO M A,et al. Masculine,feminine and neutral sports:Extracurricular sport modalities in practice[J]. Journal of Human Sport and Exercise,2017,12(4):1278-1288

[35] PRINGLE R. Defamiliarizing heavy-contact sports:A critical examination of rugby,discipline,and pleasure[J]. Sociology of Sport Journal,2009,26(2):211-234 doi: 10.1123/ssj.26.2.211

[36] 幸洁. 性别表演:后现代语境下的跨界理论与实践[D]. 杭州:浙江大学,2012:78-86 [37] 人大代表:应注重性别差异教育让“男孩更像男孩” [EB/OL]. [2021-06-11]. https://www.jiemian.com/article/5756102.html [38] 盖琪. 性别气质与审美代沟:从“娘炮羞辱”看当前媒介文化中的“男性焦虑”[J]. 学术研究,2019(7):151-155 [39] 彭庆文,梁林. 拒绝娘炮:体育与血性培养[J]. 青少年体育,2019 (7):26-27 [40] 辛晔,史昱锋. “娘炮儿”真的“娘”吗?消费社会下对青年男性气质的再审视[J]. 中国青年研究,2019(2):102-105 [41] HORROCKS R. Masculinity in crisis:Myths,fantasies and realities[M]. London:The Macmillan Press,1994:182-285

[42] 盖斯. 批评理论的理念[M]. 汤云,杨顺利,译. 北京:商务印书馆,2018:58-61 [43] RONCHI C. The tree of knowledge:The bright and the dark sides of science[M]. Switzerland:Springer,2014:43-60

[44] HORKHEIMER M,ADORNO T W. Dialectic of enlightenment:Philosophical fragments[M]. Redwood City,CA:Stanford University Press,2002:1-34

[45] MCNAY L. Foucault and feminism:Power,gender and the self [M]. Cambridge:Polity Press,1992:192-198

[46] FOUCAULT M. Nietzsche,genealogy,history[M]. Ithaca:Cornell University Press,1977:139-164

下载:

下载: