Historical Evolution and Logical Analysis of Chinese Sports Training Theory

-

摘要:

采用文献资料、专家访谈、个案分析、历史追踪等方法,回溯新中国成立以来中国运动训练理论的发展轨迹,探讨中国运动训练理论的发展历程、建设成就、演进逻辑、现实问题。发现:中国运动训练理论历经3个历史发展阶段,通过实践界、理论界和科技界几代人的共同努力和单学科纵深发展、多学科融合发展、跨学科合作发展路径,已经构建了系统知识体系、创新学科体系和实践指导体系;通过重视历史经验的传承性、发展性和自觉性,强化指导实践的学理性、创新性和系统性,遵循理论演进的导向性、规律性和协同性等多种逻辑,实现了中国运动训练理论的科学升级和守正创新。

Abstract:This article adopts the research methods of literature review, expert interviews, case analysis, and historical tracking to trace the development trajectory of Chinese sports training theory since the founding of the People's Republic of China. The focus is on exploring its development process, construction achievements, evolutionary logic, and practical problems. Having gone through three historical development stages, Chinese sports training theory has established knowledge system, innovative academic system and practical guiding system with the joint efforts of several generations, the deep development of single disciplines, the integrated development of multiple disciplines, and interdisciplinary cooperation development. The theory of Chinese sports training emphasizes the inheritance, development, and self-awareness of historical experience, strengthens the rationality, innovation, and systematicity of guiding practice, follows the logics such as the guidance, regularity, and synergy of theoretical evolution, thus achieves both the upgrading of science and the development of adhering to tradition and innovation.

-

重视历史研究是系统构建中国运动训练理论的基本思路和重要基石。因此,科学促进我国运动训练理论发展的前提,即必须深刻认识其演进脉络和历史轨迹。系统回顾我国运动训练理论的历史进程和发展逻辑,对于认识我国运动训练理论的历史贡献,澄清我国运动训练理论的模糊认知,增强我国运动训练理论的道路自信,构建我国运动训练理论的发展体系,均具有十分重要的现实意义和学术价值。基于此,本文主要采用史料分析和逻辑解析的方式,重点探讨新中国成立以来我国运动训练理论的发展过程、创新进程和现实问题,为科学探寻运动训练前沿理论的发展路径提供史料素材和理论基础。

1. 历史演进:中国运动训练理论发展的脉络梳理

1949年以来,我国运动训练理论的建设进程主要历经3个阶段,即学习照搬、蛰伏复苏阶段, 吸收消化、自主创新阶段,深化融合、协同合作阶段。

1.1 学习照搬、蛰伏复苏(1949—1978年)

中国运动训练理论的这一发展时期可分为学习与照搬、蛰伏与复苏2个阶段。

(1)学习与照搬阶段大致为1949—1965年。1950年7月,新中国首家全国性体育杂志《新体育》的诞生,开辟了中国运动训练理论知识的根植土壤;1952年6月毛泽东主席“发展体育运动,增强人民体质”的题词指明了中国运动训练理论的发展方向;1952年苏联首次参加赫尔辛基夏奥会,并获得了金牌排位第二的成绩,极大地鼓舞了我国。为此,《新体育》连续3期刊载了全面介绍苏联体育经验的长篇文章《今日苏联的体育》[1],并开始陆续刊登苏联运动训练理论方面的论文,如格·莫·库科列甫斯基的《运动员的身体训练常识》[2]就是具有较高理论价值的代表性论文。

1955年《新体育》杂志发表了重要社论,即《进一步学习苏联的理论和经验》[3],提出了学习苏联“全面发展,重点提高” “全年训练”“最大训练量”等重要理念;同期出版的《体育译丛》[4−5]相继介绍了苏联体操、游泳、田径等项目的先进技术、训练方法和训练计划,阐明了苏联专项训练理论的具体内容。其间,北京体育学院设立了两年制的研究生班,先后聘请了苏联专家授课,其中,柏琴柯于1956年在《青少年全面身体训练的生理基础》中提出的研究计划意义重大[6]。

1956年我国开始陆续派员访问苏联,学习相关理论知识和实践经验。在1953—1960年苏联援华工作期间,我国不仅培养了一批运动训练的理论学者和高水平执教的教练员[7],而且在一系列国际竞技赛事上取得了不俗的成绩。例如,1957年郑凤荣打破女子跳高世界纪录,1959年容国团赢得第一个世界冠军,进而形成了我国运动训练理论的培育土壤。

不可否认,1960—1964年的日本女排战绩对我国影响极大。其间,日本女排于1960年、1962年分别夺得世锦赛亚军、冠军,并在1964年东京奥运会上夺得桂冠。1964年11月20日,日本女排教练员大松博文应邀率队来华比赛。日本女排在来华参加的8场赛事中全部获胜,极大地震动了我国民众。

1965年4月我国政府特别邀请了大松博文来华执教,并先后组织了

3000 多名不同项目的教练员在现场观摩学习。其间,正逢南京军区创造的“郭兴福教学法”在军中推广,国家体委针对我国训练领域中普遍存在的“娇”“骄”现象,结合大松博文“魔鬼训练”的示范效益,以及我军“从难、从严、从实战出发”的训练方针[8],提出了我国竞技领域和运动训练的原创理念——“三从一大”训练原则。正是由于对这一训练原则的贯彻,1965年我国竞技运动有了可喜的进步,田径项目当年就创造了8项世界最好成绩。(2)蛰伏与复苏阶段大致为1966—1978年。在这一阶段,国际运动训练理论发展迅速。例如,哈·奥卓林的《现代运动训练制度》、姆·纳巴特尼科娃的《运动训练的远景规划》、列·马特维也夫的《运动训练分期问题》、斯·卡列金的《发展运动员的主要身体素质问题》、哈·雅科夫列夫的《运动训练的生物化学基础》[9]、梅勒和麦勒罗维兹的《训练》、库洛夫和巴尔艾希的《训练学》、吉雅契柯夫的《训练过程的最优化》、莱策特的《训练基础》[10]、哈雷的《训练学》、马丁的《训练学基础》[11],都是这一阶段的标志性成果。

1970年倪志钦打破男子世界跳高纪录,预示我国运动训练经过数年磨砺后开始步入正轨。1971年3月“乒乓外交”的启动,悄然唤醒了蛰伏中的中国竞技体育。1972年《新体育》复刊,陆续介绍了一些运动训练基本知识和运动训练理论动态。为了尽快提高我国竞技运动实践和理论水平,1973年国家体委在全国逐渐恢复了业余体校,协助重组了一线运动项目的省队[12],提出了“科学训练和‘三从一大’”的具体要求。1974年中国首次参加亚运会并取得了金牌第三的成绩。1975年我国第三届全运会上居然破了62项全国纪录。同年,潘多成为世界上第一个从北坡登顶珠峰的女子运动员。

1975年国家体委在北京体育学院开设了教练员培训班,并组织编写了相应的科学训练培训讲义[13]。在这一阶段,我国运动训练的理论研究逐渐恢复。其中,吴柱中等[14]的《青年排球运动员大运动量训练几个问题的生理学探讨》(1973年)、戚烈云[15]的《大运动量训练中掌握数量、强度的体会》(1974年)、杨树东[16]的《广东游泳队蛙泳组冬训情况介绍》(1975年)等都是标志性成果。1976年我国拨乱反正的举措促使训练工作和理论研究开始走向正轨。

《体育译文》系统发表了有关运动训练理论的国际研究文献,极大地影响了我国运动训练理论的早期学者。《体育译文》不仅节选式地翻译了一批最新国际运动训练理论研究成果,还专题式地介绍了鲁善尔(美国)的《关于间歇训练法》、普拉托诺夫(苏联)的《高级游泳运动员多年训练的途径》、维尔霍山斯基(苏联)的《训练的模式化》、麦克莱曼茨(加拿大)的《制订合理的训练计划》[17]等一批理论研究和实践探索的标志性成果。其中,马特维也夫(苏联)的《运动训练分期问题》是对我国运动训练理论影响最为深远的专著[18]。正是此书的部分节选译文,为当时我国运动训练理论的早期学者提供了较为宽阔的研究空间,并为后期引进和吸收国际最新运动训练理论成果奠定了基础。

总之,新中国成立后的30年间,中国运动训练理论的建设过程不仅具有运动训练理论与实践的本土色彩,还带有运动训练理论与实践的国际导向。在这一时期,中国运动训练理论研究具有借鉴性、经验性和发散性特点:运动训练理论的阐述多为引进观点;运动训练理论的凝练多为经验总结;运动训练理论的研究多为发散命题。尽管如此,这一时期独创并行之有效的“三从一大”训练原则和理论研究,不仅极大地提高了我国竞技运动水平和训练效益,而且有效地奠定了改革开放后30年理论研究和实践的基础。

1.2 吸收消化、自主创新(1979—2008年)

中国运动训练理论的这一发展时期可分为吸收与消化、自主与创新2个阶段。

(1)吸收与消化阶段大致为1979—1994年。在这一阶段我国积极吸收国际运动训练理论的最新成果。同时,开展重点项目的优秀运动员和后备人才的训练研究,产出了一批具有中国特色的原创成果,如胡祖荣[19]的《身体训练1 400例》(1980年)、张昌亨[20]的《铅球技术动作的运动生物力学分析与计算》(1982年)、安朝臣的《人体运动负荷的研究》(1983年)[21]、董志权的《我国男子篮球甲级队运动员基础技术训练水平的检查与评定》(1981年)[21]、冯敦寿[22]的《快跑速度、步频、步幅对田径速度性项目选材的意义及评价》(1983年)、谭修德等的《我国优秀男子体操运动员竞技能力某些决定因素特征模型的研究》(1982年)[21]、邱钟惠的《现代乒乓球技术的研究》(1982年)[6]、李福田的《少年中跑运动员速度训练的研究》(1982年)[6]、李富荣的《优秀乒乓球选手竞技能力的总体特征》(1983年)[21]、张丽茹的《在我国女子排球运动员的弹跳力训练中运用模式训练法的初步尝试》(1983年)[21]等。

1983年国家体委组织并展开了“优秀青少年运动员科学选材研究”和“我国重点竞技项目设置与布局的宏观决策研究”[9];1985、1986年,国家体委先后召开全国运动训练科学化座谈会和全国运动训练科学化研讨会,组织了一批有关“运动训练科学化”的专题研究[9]。我国一批高质量的研究成果应运而生,如陆绍中等翻译的全苏体育院校统编教材《运动训练的理论与方法》(1986年)[23]、陈明达的《中国青少年儿童身体形态、机能与素质的研究》(1985年)[6]、袁伟民[24]的《我的执教之道》(1988年)、田麦久[25]的《论运动训练过程》(1988年)、田麦久等[26]主编的《运动训练科学化探索》(1988年)、徐本力[27]的《体育控制论》(1988年)、胡亦海[28]的《重点青年女排高大队员弹跳训练模式及应用》(1988年)、李益群[29]的《体能类项群重大比赛的“克拉克现象”》(1990年)、谢亚龙等[30]的《中国优势竞技运动项目制胜规律》(1992年)、刘丹的《国家女子足球队素质机能的监测及有效战术研究》(1992年)[6]、翁庆章的《兴奋剂检测方法的研究与实施》(1992年)[6]、曾凡辉等[31]的《运动员科学选材》(1992年)、李诚志等[32]的《教练员训练指南》(1992年)。此外,1983、1986 、1990年过家兴等先后出版了我国首部《运动训练学》的内部讲义、校本教材和统编教材[33]。这些研究成果皆是我国运动训练理论中有关科学选材、优势项目、竞技能力、负荷安排、效果评定、模式训练、过程控制、制胜理论等的代表性成果。

(2)自主与创新阶段大致为1995—2008年。1995年7月《奥运争光计划》颁布之后,我国训练理论的研究重点聚焦训练实践中的难点问题,并产生了一批高质量研究成果,如翁庆章的《高原训练对提高优秀游泳运动员身体机能的作用》(1995年)[6]、中国运动训练专业委员会[34]主编的《中国运动训练理论与实践研究》(1996年)、董天姝[35]的《中、韩女排快攻打法对比研究》(1996年)、刘丹等[36]的《中国女子足球队速度、速度耐力训练及训练负荷强度的研究》(1996年)、刘建和[37]的《关于运动竞赛的系统研究》(1997年)、田麦久[38]的《项群训练理论》(1998年)、胡亦海[39]的《现代运动训练基本方法主要特点的多元性比较》(1999年)、刘大庆[40]的《运动员竞技能力结构功能补偿现象研究》(1999年)、延峰等[41]的《对训练分期问题研究的认识》(2001年)、李益群等[42]的《体育博弈论》(2002年)、翁庆章等[43]的《高原训练的理论与实践》(2002年)、茅鹏等[44]的《一元训练理论》(2003年)、徐本力[45]的《专项理论到运动训练科学:兼论运动训练科学理论的形成与发展趋向》(2004年)、李益群[46]的《大赛中的克拉克现象及对策》(2004年)、王清[47]的《我国优秀运动员竞技能力状态诊断和监测系统的研究与建立》(2004年)、赵鹏等[48]的《新的低氧训练模式研究及应用进展》(2005年)、杨桦等[49]的《竞技体育实战制胜案例》(2006年)、钟秉枢等[50]的《坚持科学发展观,深刻认识“三从一大”训练原则》(2006年)、姚颂平[18]的《继承与弘扬马特维也夫教授的运动训练学术思想》(2006年)、胡利军的《我国优秀运动员教练员奖励的研究》(2006年)[6]、赵刚等[51]的《足球运动员体能训练过程特征的研究》(2006年)、张忠秋等[52]的《备战雅典奥运会中国跳水队综合科研攻关与科技服务研究》(2006年)、陶于[53]的《“以赛代练”:我国运动训练界需要科学认识的问题》(2007年)、王荣辉等[54]的《我国跳水优秀运动员竞技能力结构模型和选材指标体系研究》(2007年)、袁守龙[55]的《我国皮划艇奥运攻关的理论与实践研究》(2007年)、李宗浩[56]的《集体同场对抗类奥林匹克运动项目群特征、核心竞技能力及其制胜对策研究》(2008年)、李少丹[57]的《“周期”训练理论与“板块”训练理论的冲突:训练理论变迁的哲学思考》(2008年)、陈小平[58]的《竞技运动训练实践发展的理论思考》(2008年)、陆一帆[59]的《中国游泳队奥运攻关研究报告:游泳运动训练有效强度关键性研究》(2008年)、虞丽娟等[60]的《隔网对抗项目技战术分析的系统研究》(2008年)等。此间,田麦久主编了具有我国特色的2000和2006年版本的《运动训练学》本科统编教材[33]。这些研究集中反映了我国运动训练理论在项群训练、竞技能力、制胜规律、训练方法、特殊训练、过程控制、结构模型、科训监控等方面的系统性、代表性成果。

总之,改革开放30年间,中国运动训练理论的建设不仅实现了理论吸收升华和消化创新发展,而且实现了自主创新理论研究的成功转型。这一时期的中国运动训练理论研究具有自主性、科学性和系统性特点:运动训练理论的阐述多为自主观点;运动训练理论的概括多为科学凝练;运动训练理论的研究多为集中命题。尽管在这一时期我国运动训练理论的研究尚有不足,但是运动训练理论研究范式的变革为我国在雅典夏奥会和北京夏奥会获取优异成绩以及后期走内涵型发展道路奠定了坚实的理论基础。

1.3 深化融合、协同合作(2009—2023年)

中国运动训练理论的这一发展时期经历了一个深化与合作的阶段。这一阶段我国运动训练理论在深化发展方面有了不少重要突破,如张欣等[61]的《优秀排球运动队集体战术质量评价方法研究:兼析北京奥运会中国女排集体战术质量》(2009年)、吴焕群等[62]的《中国乒乓球竞技制胜规律的科学研究和创新实践》(2009年)、冯连世等的《中国优秀运动员运动训练的生理生化监控理论与方法》(2009年)[6]、李少丹[63]的《论竞技状态的复杂性》(2009年)、刘丹等[64]的《中国女子足球队运动员生理、生化指标监测与评价研究》(2009年)、洪平等[65]的《国家体操队备战2008年奥运会综合科研攻关与科技服务》(2009年)、姚颂平[66]的《运动训练分期理论的本质、现状和发展前景》(2012年)、张晓晖[67]的《训练新方法:水中超等长训练及在运动训练中的应用》(2014年)、黎涌明等[68]的《人体运动的本质》(2014年)、胡亦海[69]的《竞技运动训练理论与方法》(2014年)、国家体育总局科教司[70]的《现代教练员科学训练理论与实践》(2015年)、张莉清等[71]的《短距离场地自行车原地起动技术的生物力学研究》(2015年)、余银[72]的《国家皮划艇队重点项目奥运基础年训练模式特征研究》(2015年)、米靖[73]的《中国青少年训练存在问题与未来出路》(2016年)、肖丹丹等[74]的《乒乓球技战术双三段统计法的构建与应用》(2018年)、闫琪等[75]翻译的《精英运动员的高效体能训练》(2018年)、徐刚[76]的《北京冬奥会竞赛工作的时代使命与规划要旨》(2019年)、熊焰[77]的《项群训练理论发展若干问题思考》(2019年)、李赞[78]的《竞技能力理论的中国建构》(2019年)、杨成波[79]的《近代运动训练科学研究范式:特征及局限》(2019年)、姚颂平等[80]的《“运动员培养一般理论”学科的发展与奥运备战》(2020年)、吴尽等[81]的《我国优秀射箭运动员备战国际比赛赛前与赛间竞技状态监控的研究:国家队备战第32届夏季奥运会的启示》(2020年)、杨国庆[82]的《整合分期:当代运动训练模式变革的新思维》(2020年)、马海峰等[83]的《我国运动训练理论“体能”概念泛化与“竞技体能”误区》(2021年)、石磊等[84]的《精英铁饼运动员投掷技术训练程序框架设计》(2021年)、胡海旭[85]的《奥林匹克运动员训练理论与方法演化通论》(2021年)、高平等[86]的《竞技运动双核结构的理论构建与研究展望》(2022年)、马海峰等[87]的《基于“竞技状态”的中国特色运动训练过程安排理论》(2022年)、邓万金[88]的《“以赛代练”与“以赛带练”的哲学思辨及应用思考》(2022年)、胡亦海[89]的《苏联奥运“遗绩”解析与现实启迪》(2023年)等。此间,2017年田麦久再版了《运动训练学》教材,2019年余银和胡亦海主编了由国家体育总局科教司组编的《运动训练学》教材[33]。以上这些研究集中反映了深化运动训练理论的成果。

在这一阶段中国运动训练理论的合作发展也有不少重要突破。在国家实施“大联合、大协作”方针政策下,中国运动训练理论涌现出一批学术价值较高的研究成果。在科技部下达的专项课题方面,标志性成果有国家体育总局体科所牵头承担的《我国竞技体育潜优势项目取得突破的关键技术研究》(2006年)[6],以及高峰等的《冬季项目运动员专项能力特征和科学选材关键技术》(2018年)、刘宇等的《冬季项目运动员技能优化关键技术研究》(2018年)、冯连世等的《冬季潜优势及落后项目国际化训练平台关键技术研究与示范》(2018年)[90]等;在国家社科基金项目研究方面,代表性成果有胡亦海等的《竞技运动特征研究》(2007年)、陈小平等的《当代运动训练经典理论研究》(2013年)、陈亮等的《国际运动训练理论主要流派的历史演进与创新路径》(2015年)、熊焰等的《中国特色竞技体育文化研究》(2018年)、杨国庆等的《中国竞技运动项目文化建设研究》(2018年)、熊文等的《运动训练学学科体系构建研究》(2019年)、李赞等的《我国竞技体育跨项选材的生成逻辑及创新路径》(2020年)[91]等;在体育科技进步奖方面,标志性成果有刘丹等的《同场对抗类集体性项目训练理论与实践方案的研究》(2010年)[6]、张忠秋等的《中国跳水队科学训练的关键技术研究与应用》(2012年)[6]、刘大庆等的《潜优势项目特点与制胜规律研究》(2014年)[92]、田麦久等的《竞技参赛学理论的系统构建》(2016年)[93]、林洪等的《我国潜优势项目技战术特征及训练方法的研究》(2016年)[6]、苑廷刚等的《运动视频图像全景技术软件“教练眼-Coach eyes”的开发和研制》(2016年)[6]、高平等的《我国女子跆拳道奥运冠军竞技制胜特征模型》(2018年)[94]、谢敏豪等的《构建国家队运动员伤病防治和疫情防控体系的理论研究与技术应用》(2021年)[94]、安楠等的《备战奥运国家队营养保障数据化系统构建与应用》(2021年)[94]、周成林等的《高水平运动员认知优势的关键心理特征研究》(2021年)[94]、陈骐等的《高精度同步采集的可穿戴式多源异构数据的运动表现分析系统》(2021年)[94]等。这些成果集中反映了科学训练、科学参赛、科学监控等关键问题。中国运动训练理论正是通过体制内外、行业内外、专业内外的合作,通过团队攻坚、联合攻关、学科交融的方式,通过纵深、系统、持续发展的路径,逐渐发展成为具有中国特色和科学形态的竞技体育理论。

总之,在这一时期中国运动训练理论的建设沿着理论深化与合作的两条路径不断发展与完善。这一时期的中国训练理论研究具有精深性、融合性和细化性特点。换言之,运动训练理论的阐述多为创新观点,运动训练理论的概括多为交融凝练,运动训练理论的研究多为细化命题。这一时期我国初步形成了单学科理论纵深、多学科交叉融合、跨学科协同的研究势态。正因如此,中国运动训练理论不仅为我国“双奥”优异成绩奠定了理论基础,同时明确了中国运动训练理论的研究领域和发展路径。

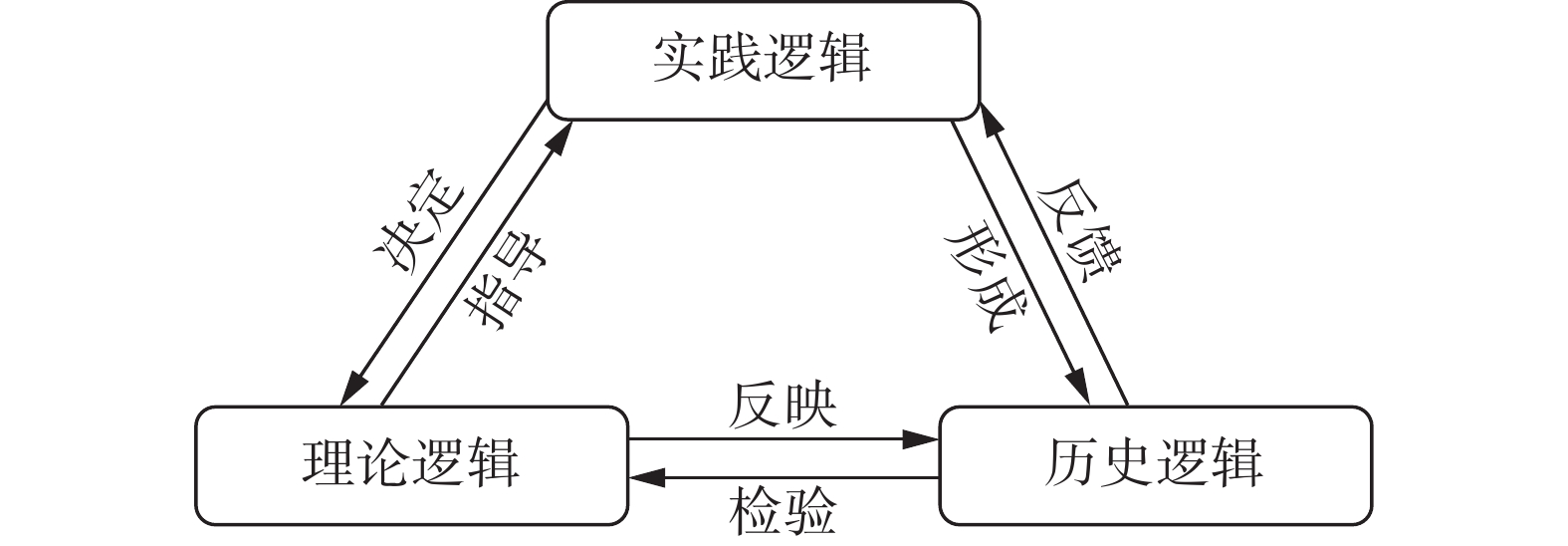

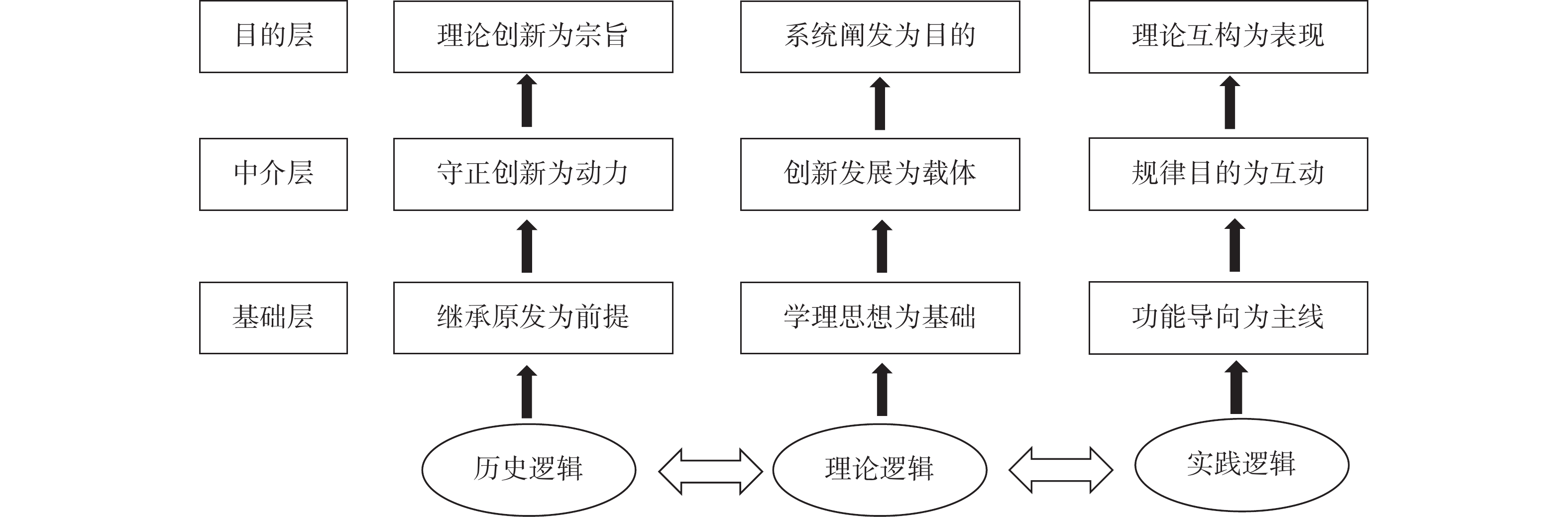

2. 逻辑解析:中国运动训练理论演进的实践图景

历经70余年的探索,中国运动训练理论现已形成具有中国特色的理论体系。毋庸置疑,这一理论体系是在中国竞技体育“举国体制”下实施“奥运争光计划”的过程中形成的[95],并具有鲜明的多维逻辑和辩证统一的内在关联(图1、图2)。显然,探索中国运动训练理论的历史、理论和实践逻辑,对于促进中国运动训练理论的继承与发展具有重大的理论价值和现实意义。

2.1 历史逻辑

历史逻辑是指事物在产生、形成和发展的历史进程中各因素的相互作用和相互影响形成的内在必然性和历史规定性。中国运动训练理论建设与中国特色竞技体育发展密切相关。因此,中国运动训练理论必然具有鲜明的中国特色和历史特征。中国运动训练理论的发展历史既是实现“奥运争光计划”的理论支撑历史,也是不同时代守正创新的逻辑发展历史。“守正”是指坚持运动训练的基本原理、成功实践和基础方法的科学应用,“创新”是指紧跟竞技赛事的环境变化、规则演变和科技发展的适时创造。

中国运动训练理论是在外来化和本土化的双重性中孕育的,同时经历了从“引进与消化”到“自主与创新”的蜕变。前者体现了“学习与借鉴”国际运动训练理论和方法,后者展示了“形成与创造”本土运动训练理论和方法。由此可见,中国运动训练理论的历史逻辑以全面构建我国运动训练的知识体系为发展起点,以有效提升我国竞技运动的训练水平为终极目标,以探索解决我国竞技运动的实践问题为根本任务。

回顾历史不难发现,中国运动训练理论在基础理论领域进行了创造性的重构。例如,在运动训练的概念辨析、运动成绩的综合解析、竞技能力的结构塑造、竞技状态的重新诠释、核心概念的认知深化、竞技运动的功能开发、运动训练的特点总结、训练原则的辩证阐述、训练内容的分类梳理、训练方法的拓展应用、训练计划的科学制订、运动训练的规律探索、训练工程的体系构建等方面,中国运动训练的基本理论实现了有序创新。

回顾文献发现,中国运动训练学界在前沿理论领域进行了探索。例如:新中国成立后30年间,研究多集中于学习和借鉴通识基础知识、运动训练分期、身体素质训练、运动技能形成、运动技术分析、训练计划制订、训练方法应用、训练手段设计、运动负荷安排等理论问题;改革开放30年间,研究多探索运动员选材、运动素质训练、运动心理训练、竞技能力结构、训练模式应用、训练过程控制、项群训练理论、竞技制胜规律、教练员素养等理论问题;从北京夏奥会到北京冬奥会期间,研究多探讨竞技运动功能、竞技运动特征、竞技状态形成、生化指标监控、多种分期训练、控制训练方法、赛训双核结构、竞技参赛理论、参赛训练程序等理论问题。显然,中国运动训练理论的历史逻辑具有鲜明的时代特征。

中国运动训练理论在各个阶段都取得了一些重大成果。例如,在新中国成立后30年间,经历“学习与照搬、蛰伏与复苏”2个阶段,形成了专项训练理论体系的雏形,创造了女子跳高世界纪录,夺得男子乒乓球首个世界冠军等;凝练并首创了“三从一大”训练原则,在1965年创造了田径当年8项世界最好成绩,同时也为我国女排1980年代蝉联三届世界冠军提供了科学训练思想。又如,改革开放30年间,我国提出的运动项群分类理论明确指出了各个不同运动项目竞技能力的训练重点与方向。运动负荷结构理论提出了运动负荷等级设计的基本思路和方式。身体训练基本理论全面阐述了身体素质训练的主要方法与手段。运动选材指标体系系统构建了不同专项运动选材的系列指标与方法。优势项目制胜规律深刻揭示了竞技运动的制胜原理与因素。运动训练方法体系完整提供了系统的现代运动训练方法和手段。竞技能力状态诊断理论详细提供了完整的训练过程监控指标和数据。运动训练分期理论有效澄清了现代运动训练分期的多元特点。再如,从北京夏奥会到北京冬奥会期间,我国提出的生理生化监控理论特别强化了生理生化的微观指标和监控功效。竞技运动参赛理论全面阐述了精英运动员参赛的过程准备和参赛流程。双核结构理论体系系统梳理了竞技能力的内部结构和层次要素。一系列关键技术研究产出了不同方面的专项运动研究成果。

中国运动训练的基础领域在各个阶段也取得了一些重大成果。例如,1990年由过家兴讲授主编的我国首部《运动训练学》本科统编教材宣告了我国运动训练基本理论的初步形成。又如,2000年由田麦久主编的《运动训练学》本科统编教材获得了教育部组织评审的体育界首项全国优秀教材一等奖。再如,2019年由国家体育总局组编并由余银、胡亦海主编的《运动训练学》本科统编教材首次被列为全国优秀运动员和运动训练专业教材。截至2023年8月,《运动训练学》已经相继改版6次。回顾反映中国运动训练理论基础内容的《运动训练学》本科教材的演变历史不难发现,我国运动训练基本理论正在走向成熟,并在不断创新发展中逐渐完善。

总之,中国运动训练理论的历史逻辑特点体现为:研究问题由散状逐渐转为聚焦、研究对象由具体逐渐转为抽象、研究内容由表象逐渐转为本质、研究主体由单兵逐渐转为集团、研究方式由个体逐渐转为合作的历史演进与发展趋势。当然,中国运动训练理论这种历史逻辑符合历史发展、人类认识和事物发展的规律,必须辩证地认识和理解中国运动训练理论的历史成就与不足。

2.2 理论逻辑

理论逻辑源于历史逻辑,同时体现为对历史逻辑的理论阐释。理论逻辑实际上反映的是事物本身内在要素之间的关联必然性和内容规定性。解析中国运动训练理论形成和构建的历史逻辑发现,中国运动训练的理论逻辑实际上内嵌于历史进程。中国运动训练的理论逻辑不仅具有相对独立的逻辑内容,同时具有历史逻辑的时空内容。显然,辩证地认识我国训练理论的理论逻辑,必须基于对我国训练理论历史逻辑的科学理解。

中国运动训练理论的理论逻辑主要由纵向发展逻辑(纵向逻辑)与横向发展逻辑(横向逻辑)2个维度组成,其中,纵向逻辑主要反映事物发展的深化关系和形成逻辑,横向逻辑主要反映事物发展的包容关系和组成逻辑。

从纵向逻辑上看,中国运动训练理论的形成主要源于运动训练的实践总结和相关基础学科的基本原理。有些训练理论依据单一性的基本原理,如:运动技能的形成源于条件反射原理,间歇训练的方法源于心血输出原理,运动负荷的安排依据超量恢复原理。有些训练理论依据多元性的基本原理,如:运动训练分期的划分取决于赛事赛程规定,以及生物适应原理、超量恢复原理、运动应激原理和系统工程理论等。有些训练理论依据成果训练的经验总结,如参加赛事经验的取得、阅读比赛能力的提升、主要对手打法的分析等都需赛后的专题性总结。

中国运动训练理论的纵向逻辑十分强调训练原理的逻辑应用、训练知识的逻辑关联、训练理论的逻辑形成等。例如,神经传导速度、快肌纤维比例、肌肉收缩机制等决定了人体爆发力功率大小的纵向逻辑。因此,强化神经传导速度、提高快肌纤维比例和采用适宜肌肉收缩机制等形成和创造了正确训练方法的理论纵向逻辑基础。再如,球类运动的变异组合动作是该类项群运动技术的特点,因此,采用变换训练方法进行动作元素、基本技术、战术应用的训练等形成和创造了球类技术训练的理论纵向逻辑基础。

中国运动训练理论的纵向逻辑强调学理上的发展逻辑。正因如此,控制论的应用导致了训练过程监控理论的出现,信息论的应用促使了训练效果评价理论的出现,系统论的应用推动了训练工程实施理论的出现。由此可见,中国运动训练理论以学理化的原理为理论基础,从而构建了自身的纵向逻辑理论。

从横向逻辑角度看,中国运动训练理论主要包括运动训练的功能价值、运动训练的训练内容、运动训练的方法手段、运动训练的负荷安排、运动训练的效果评定、运动训练的过程设计等板块。其中,每个板块内容又由若干子项内容组成,每个子项内容又由若干子项要素内容组成,以此细化,从而构成完整的运动训练理论体系。由国家体育总局科教司组编、高等教育出版社出版的全国高校运动训练本科专业教材《运动训练学》(2019年)[96]首次根据“为啥练”“练什么”“练多少”“怎么练”“练咋样”等理论问题,从横向逻辑角度确定了基本理论体系。例如:通过阐述竞技运动的功能和价值,渗入了“为啥练”的思想政治元素等;通过阐述训练工程的工艺和实施,提出了“怎么练”的工程工艺方法等。全书主要包括基本训练原理、重要训练原则、长期规划设计、训练分期结构、训练计划制订、运动负荷安排、运动训练方法、恢复训练方法、运动素质训练、运动技术训练、运动战术训练、训练模式应用、训练程序应用、训练过程监控、赛前负荷调控、参赛过程程序、战役赛间训练等内容体系和框架结构。这本新版《运动训练学》教材还配有80多个视频材料,鲜明地体现了教材的时代性、系统性和创新性特点。这本教材的内容体例和结构体系不仅充分反映了我国运动训练基本理论的横向逻辑特点,同时也为多家体育院校建立开放式的在线课程教学模式提供了文本,进而为我国运动训练前沿理论研究指明了方向。

目前,我国运动训练理论界正沿着基本理论的体系范畴,通过单学科纵深发展、多学科融合发展和跨学科合作发展,不断深入研究相应的前沿理论问题。如对Classical Model、Pendulum Model、Block Model、Bompa Model 等分期模型的理论进行的比较研究[33],利用最大耗氧量和最大肌力的关系所开展的项群分类研究及其应用研究,专项技术训练程序的框架设计与应用,专项素质训练模式的指标设计与应用,优势项目冠军成才模型的构建与应用等,都是我国运动训练前沿理论研究的标志性成果。

有些学者曾将“运动训练科学”与“运动训练学”混为一谈。其实,“运动训练科学”是由运动生物学科等至少18门学科组成的学科群的统称。“运动训练学”只是其中的一门学科,其学科任务主要是阐述运动训练的基本理论与应用方法。显然,将“运动训练学”赋予“运动训练科学”的功能和任务,就是缺乏对横向逻辑的认识和理解。

总之,中国运动训练理论的构建以历史逻辑为基础,以理论逻辑为方法,逐渐形成了我国特色的训练理论体系。其中,理论逻辑中的纵向逻辑深刻反映了我国训练理论的挖掘深度和发展高度,横向逻辑充分反映了我国训练理论的拓展广度和框架容度。纵向逻辑以植根实践学理为基础,横向逻辑以完善理论系统为主体。二者密切相关、相互促进,形成了鲜明的发展性和系统性等逻辑特点。中国运动训练理论已经进入理论自觉的发展阶段,假以时日必将出现重大的理论创新成果。

2.3 实践逻辑

实践逻辑是指对实践变化进行理性分析并对实践活动必然性和规律性进行归纳与演绎的概括。实践逻辑是理论逻辑、历史逻辑的产生源泉,又是理论逻辑和历史逻辑的科学反映(图2)。中国运动训练理论体系的有序形成源于中国竞技体育伟大的历史成就,深耕于运动训练的实践厚土,具有扎实、深厚、广泛的实践根基。通过解析中国运动训练理论的主体体系,即竞技运动价值、竞技项群分类、运动训练原则、竞技能力内容、运动负荷实施、训练方法应用、训练分期划分、训练计划制订、训练过程监控、竞技参赛程序、赛间训练调控、少儿训练理论、特殊环境训练理论、教练员执教素养等14个内容板块,可以看出,中国运动训练理论内容是科学训练实践的高度总结和竞技运动训练原理的具体应用。

例如:竞技运动价值理论的形成源于对竞技运动实践意义的本质揭示、属性升华与价值提炼等;竞技项群分类理论的形成源于对运动训练项目的特征提炼、类别归纳与规律探索等;运动训练原则理论的形成源于对运动训练实践的客观揭示、规律凝练及其基本准则等;竞技能力构成理论的形成源于运动训练实践的内容构架、要素梳理与结构调适等;竞技运动负荷理论的形成源于运动训练实践的应激原理、负荷作用和机能控制等;运动训练方法理论的形成源于运动训练实践的工艺手段、工程方法和工具操作等[97];训练分期划分理论的形成源于运动训练实践的适应原理、时序安排与系统控制等;训练计划制订理论的形成源于运动训练实践的工程规划、目标设计与内容实施等;训练监控评价理论的形成源于运动训练实践的进程指标、实时反馈与过程纠偏等;竞技参赛程序理论的形成源于运动训练实践的参赛准备、参赛流程与参赛总结等;赛间训练调控理论的形成源于运动训练实践的赛制变化、赛间状态与临场调整等;少儿运动训练理论的形成源于运动训练实践的少儿发育、阶段差异与长期发展等;特殊环境训练理论的形成源于运动训练实践的极端环境、机能反应与靶向适应等;教练员执教素养理论的形成源于运动训练实践的科学知识、人文素养和教育技艺等。

显然,中国运动训练理论创新源自运动训练的科学实践、举国体制的机制效益、理论研究的科学探索、科学原理的实践应用。正因如此,中国运动训练理论体系不仅具有鲜明的中国特色、实践特点和时代特征,同时具有辩证的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑,进而为我国奥运竞技提供了坚实的理论基础。

由于受到教条式地采用西方训练理念、僵化式地承袭传统训练思想、泛化式地误导运动训练实践、行政式地干预运动训练实践、片面式地强调某一理论功效和成人式地微缩少儿训练方式等不同因素的干扰,中国运动训练理论发展过程时有波折、进程坎坷。教条式地引用西方理念的案例之一:我国曾将德国大众足球“12分钟跑”的测试理念强行在中国男足推广长达10年之久,导致中国足球精英运动员的技术水平严重滑坡。僵化式地承袭传统训练思想的案例之一:中国男篮曾经一度围绕姚明展开的行之有效的“高中锋策应战术”,在姚明退役后并未及时调整指导思想,从而导致中锋实力疲软、远投技能不精和前锋严重乏力,进而导致中国男篮连续失去两届奥运参赛资格。泛化式地误导运动训练实践的案例之一:某些学者或官员将特殊现象当成规律认知到处宣讲,如将特殊现象的跨界、跨项成功案例当成普遍规律认识,进而误导了许多竞技项目的正常训练和发展。行政式地干预运动训练的案例之一:在东京奥运周期备战期间,我国体育行政部门首次出台有关奥运资格选拔赛的“基础体能测试”标准和规定,这种不分专项特点的赛前“基础体能测试”规定严重干扰了某些项目的发展进程和赛事水平。片面式地强调某一理论的案例之一:过度宣传体能训练中“功能性训练”的作用,这种源于医疗领域旨在恢复人体正常功能的“功能性训练”的确有助于运动员康复和恢复,但是将此视为体能训练的主体内容就是主次颠倒,竞技运动体能水平的提高强调的应是“功效性训练”。成人式地微缩少儿训练方式的案例之一:在少儿阶段过分宣传“赛练结合训练”的方式,影响少儿生长发育的正常进程和运动技能的形成质量。

总之,中国运动训练理论的实践逻辑是正视实践特点的重要思维方式。正因如此,既要高度肯定实践的实证成果,也要科学汲取实践的经验教训。中国运动训练理论的实践逻辑正是植根于运动训练的实践土壤,以问题为导向,通过规律探索和理论互构的方式及自身理论建设的迭代,更新丰富自己,同时引导和推动运动训练的科学实践。显然,中国运动训练理论的实践逻辑以运动训练的实践为基础,以历史逻辑的经验教训为素材,以理论逻辑的结构体系为主干,旨在科学地解决实践逻辑中的自身理论和运动实践问题。

3. 结束语

以史为鉴,方知未来。中国运动训练理论历经3个发展阶段的实践探索,已经形成多元形态的理论成果。这些成果既是中国运动训练的实践界、理论界几代人集体创造的,也是运动训练单学科纵深发展、多学科融合发展、跨学科合作发展的共同结晶。这些成果不仅丰富了中国运动训练的理论宝库,同时也为我国精英运动员取得优异成绩奠定了理论基础。中国运动训练理论正是基于历史、理论和实践的“三重逻辑架构”,通过对历史逻辑的继承和发展、理论逻辑的凝练和升华、实践逻辑的彰显和验证,实现了科学升级和守正创新。因此,我们必须站在历史潮头,坚定道路自信、理论自信和文化自信;必须尊重历史,坚持传承经典、成功经验和传统精华;必须置身实践,坚持注重实践、躬行实践和深入实践;必须守正创新,坚持思想创新、理论创新和方法创新。唯有如此,才能促使中国运动训练理论更好地体现出自身的科学体系,并服务于中国运动训练的科学实践。

作者贡献声明:金成平:提出论文选题,设计论文框架,撰写论文;作者贡献声明:余银、胡海旭、高平、杨成波、张冬琴、贾昊哲:调研文献,修改论文;作者贡献声明:石磊:设计论文框架,核实案例及数据,撰写论文。 -

-

[1] 牟作云. 今日苏联的体育[J]. 新体育,1950(7):12-14 [2] 库科列甫斯基. 运动员的身体训练常识[J]. 新体育,1953(4):19 [3] 进一步学习苏联的理论和经验[J]. 新体育,1955(2):3 [4] 体育译丛:第7辑[M]. 北京:人民体育出版社,1955:47 [5] 体育译丛:第9辑[M]. 北京:人民体育出版社,1956:48 [6] 国家体育总局体育科学研究所. 所况介绍[EB/OL]. [2023-06-20]. https://www.ciss.cn/hjlm/index.html [7] 中国体育年鉴编辑委员会. 中国体育年鉴:1949—1962[M]. 北京:人民体育出版社,1964 [8] 胡亦海. “魔鬼教练”大松博文的制胜秘诀与现实启迪[J]. 中国体育教练员,2019,27(3):25-27 doi: 10.3969/j.issn.1006-8732.2019.03.005 [9] 田麦久. 我国运动训练科学化进程的审视与评析[J]. 上海体育学院学报,2023,47(2):1-12 [10] 曹景伟,席翼,袁守龙,等. 中国运动训练学研究的回顾与展望[J]. 天津体育学院学报,2003,18(2):43-50 doi: 10.3969/j.issn.1005-0000.2003.02.014 [11] MARTIN D. Grunglagen der trainingslehre teil I[M]. Schorndorf:Verlag Hofmann,1977

[12] 郭敏,何玉成. 业余训练工作指南[M]. 北京:人民体育出版社,1996:6 [13] 北京体育学院校志编写组. 北京体育学院志[M]. 北京:北京体育学院出版社,1994:18 [14] 吴柱中,张绍程,傅学军. 青年排球运动员大运动量训练几个问题的生理学探讨[J]. 体育科技资料,1973,9(14):19-22 [15] 戚烈云. 大运动量训练中掌握数量、强度的体会[J]. 体育科技资料,1974,10(3):11-16 [16] 杨树东. 广东游泳队蛙泳组冬训情况介绍[J]. 体育科技资料,1975,11(15):15-20 [17] 人民体育出版社.体育译文(1978—1980)[M].北京:人民体育出版社,1980 [18] 姚颂平. 继承与弘扬马特维也夫教授的运动训练学术思想[J]. 体育科学,2006,26(11):3-6 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2006.11.001 [19] 胡祖荣. 身体训练1 400例[M]. 北京:人民体育出版社,1980 [20] 张昌亨. 铅球技术动作的运动生物力学分析与计算[J]. 武汉体育学院学报,1982,16(1):1-7 [21] 田麦久. 运动训练学[M]. 北京:人民体育出版社,2000:1 [22] 冯敦寿. 快跑速度、步频、步幅对田径速度性项目选材的意义及评价[J]. 体育科研,1983(2):16-29 [23] 普拉托诺夫. 运动训练的理论与方法[M]. 陆绍中,张人民,黄孝瑛,等译. 武汉:武汉体育学院,1986 [24] 袁伟民. 我的执教之道[M]. 北京:人民体育出版社,1988 [25] 田麦久. 论运动训练过程[M]. 成都:四川教育出版社,1988 [26] 田麦久,武福全. 运动训练科学化探索[M]. 北京:人民体育出版社,1988 [27] 徐本力. 体育控制论[M]. 成都:四川教育出版社,1988 [28] 胡亦海. 重点青年女排高大队员弹跳训练模式及应用[J]. 武汉体育学院学报,1988(6):19-30 [29] 李益群. 体能类项群重大比赛的“克拉克现象”[J]. 中国体育科技,1990(11):1-6 [30] 谢亚龙,王汝英. 中国优势竞技项目制胜规律[M]. 北京:人民体育出版社,1992 [31] 曾凡辉,王路德,邢文华. 运动员科学选材[M]. 北京:人民体育出版社,1992 [32] 李诚志,冯炜权,过家兴,等. 教练员训练指南[M]. 北京:人民体育出版社,1992 [33] 金成平,胡海旭,杨成波,等. 中国运动训练理论的演进与展望[J]. 上海体育学院学报,2021,45(5):29-37 [34] 中国运动训练专业委员会. 中国运动训练理论与实践研究[M]. 北京:高等教育出版社,1996 [35] 董天姝. 中、韩女排快攻打法对比研究[J]. 体育科学,1996,16(5):28-33 [36] 刘丹,何加才,马元安,等. 中国女子足球队速度、速度耐力训练及训练负荷强度的研究[J]. 体育科学,1996,16(1):37-42 [37] 刘建和. 关于运动竞赛的系统研究[J]. 成都体育学院学报,1997,23(4):12-17 [38] 田麦久. 项群训练理论[M]. 北京:人民体育出版社,1998 [39] 胡亦海. 现代运动训练基本方法主要特点的多元性比较[J]. 武汉体育学院学报,1999,33(6):9-15 [40] 刘大庆. 运动员竞技能力结构功能补偿现象研究[J]. 武汉体育学院学报,1999,33(1):94-97 [41] 延峰,陆峰. 对训练分期问题研究的认识[J]. 首都体育学院学报,2001,13(1):34-37 doi: 10.3969/j.issn.1009-783X.2001.01.007 [42] 李益群,谢亚龙. 体育博弈论[M]. 北京:北京体育大学出版社,2002 [43] 翁庆章,钟伯光. 高原训练的理论与实践[M]. 北京:人民体育出版社,2002 [44] 茅鹏,严政,程志理. 一元训练理论[J]. 体育与科学,2003,24(4):5-10 [45] 徐本力. 专项理论到运动训练科学:兼论运动训练科学理论的形成与发展趋向[J]. 北京体育大学学报,2004,27(6):721-726 doi: 10.3969/j.issn.1007-3612.2004.06.001 [46] 李益群. 大赛中的克拉克现象及对策[N]. 中国体育报,2004-07-14(1 [47] 王清. 我国优秀运动员竞技能力状态诊断和监测系统的研究与建立[M]. 北京:人民体育出版社,2004 [48] 赵鹏,冯连世. 新的低氧训练模式研究及应用进展[J]. 体育科学,2005,25(6):70-74 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2005.06.016 [49] 杨桦,池建. 竞技体育实战制胜案例[M]. 北京:北京体育大学出版社,2006 [50] 钟秉枢,李少丹. 坚持科学发展观,深刻认识“三从一大” 训练原则[J]. 中国体育科技,2006,42(6):69-73 [51] 赵刚,刘丹,严小虎. 足球运动员体能训练过程特征的研究[J]. 体育科学,2006,26(6):47-50 [52] 张忠秋,张漓,张勇东,等. 备战雅典奥运会中国跳水队综合科研攻关与科技服务研究[J]. 体育科学,2006,26(5):33-36 [53] 陶于. “以赛代练” :我国运动训练界需要科学认识的问题[J]. 西安体育学院学报,2007,24(4):1-3 [54] 王荣辉,张一民,任弘. 我国跳水优秀运动员竞技能力结构模型和选材指标体系研究[J]. 体育科学,2007,27(7):30-40 [55] 袁守龙 . 我国皮划艇奥运攻关的理论与实践研究[R]. 北京:清华大学控制科学与工程学博士后出站报告,2007 [56] 李宗浩. 集体同场对抗类奥林匹克运动项目群特征、核心竞技能力及其制胜对策研究[J]. 北京体育大学学报,2008,31(2):148-150 doi: 10.3969/j.issn.1007-3612.2008.02.002 [57] 李少丹. “周期” 训练理论与“板块” 训练理论的冲突:训练理论变迁的哲学思考[J]. 北京体育大学学报,2008,31(5):679-681 [58] 陈小平. 竞技运动训练实践发展的理论思考[M]. 北京:北京体育大学出版社,2008 [59] 陆一帆. 中国游泳队奥运攻关研究报告:游泳运动训练有效强度关键性研究[J]. 体育科研,2008,29(6):39-44 [60] 虞丽娟,张辉,凌培亮. 隔网对抗项目技战术分析的系统研究[J]. 体育科学,2008,28(10):41-48 [61] 张欣,李宗浩,孙敬,等. 优秀排球运动队集体战术质量评价方法研究:兼析北京奥运会中国女排集体战术质量[J]. 天津体育学院学报,2009,24(3):191-193 [62] 吴焕群,张晓蓬. 中国乒乓球竞技制胜规律的科学研究和创新实践[M]. 北京:人民体育出版社,2009 [63] 李少丹. 论竞技状态的复杂性[J]. 北京体育大学学报,2009,32(6):11-14 [64] 刘丹,杨一民,安楠,等. 中国女子足球队运动员生理、生化指标监测与评价研究[J]. 体育科学,2009,29(8):50-60 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2009.08.008 [65] 洪平,丁雪琴,郝未亚,等. 国家体操队备战2008年奥运会综合科研攻关与科技服务[J]. 中国体育教练员,2009,17(4):25-26 [66] 姚颂平. 运动训练分期理论的本质、现状和发展前景[J]. 体育科学,2012,32(5):3-11 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2012.05.001 [67] 张晓晖. 训练新方法:水中超等长训练及在运动训练中的应用[J]. 中国体育科技,2014,50(6):19-23 doi: 10.3969/j.issn.1002-9826.2014.06.003 [68] 黎涌明,纪晓楠,资薇. 人体运动的本质[J]. 体育科学,2014,34(2):11-17 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2014.02.002 [69] 胡亦海. 竞技运动训练理论与方法[M]. 北京:人民体育出版社,2014 [70] 国家体育总局科教司. 现代教练员科学训练理论与实践[M]. 北京:人民体育出版社,2015 [71] 张莉清,宋子玉,黄波. 短距离场地自行车原地起动技术的生物力学研究[J]. 体育科学,2015,35(3):59-66 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2015.03.008 [72] 余银. 国家皮划艇队重点项目奥运基础年训练模式特征研究[D]. 武汉:武汉体育学院,2015 [73] 米靖. 中国青少年训练存在问题与未来出路[J]. 成都体育学院学报,2016,42(5):77-82 [74] 肖丹丹,周星栋,刘恒,等. 乒乓球技战术双三段统计法的构建与应用[J]. 中国体育科技,2018,54(5):112-116 [75] 乔伊斯,莱温顿. 精英运动员的高效体能训练[M]. 闫琪,刘钦龙,李丹阳,译. 北京:北京体育大学出版社,2018 [76] 徐刚. 北京冬奥会竞赛工作的时代使命与规划要旨[J]. 首都体育学院学报,2019,31(1):17-21 [77] 熊焰. 项群训练理论发展若干问题思考[J]. 中国体育教练员,2019,27(1):8-10 doi: 10.3969/j.issn.1006-8732.2019.01.002 [78] 李赞. 竞技能力理论的中国建构[J]. 中国体育教练员,2019,27(3):3-8 doi: 10.3969/j.issn.1006-8732.2019.03.001 [79] 杨成波. 近代运动训练科学研究范式:特征及局限[J]. 成都体育学院学报,2019,45(4):73-78 [80] 姚颂平,吴瑛,马海峰. “运动员培养一般理论” 学科的发展与奥运备战[J]. 上海体育学院学报,2020,44(1):1-11 [81] 吴尽,韩晓伟,王骏昇,等. 我国优秀射箭运动员备战国际比赛赛前与赛间竞技状态监控的研究:国家队备战第32届夏季奥运会的启示[J]. 中国体育科技,2020,56(7):64-70 [82] 杨国庆. 整合分期:当代运动训练模式变革的新思维[J]. 体育科学,2020,40(4):3-14 [83] 马海峰,胡亦海. 我国运动训练理论“体能” 概念泛化与“竞技体能” 误区[J]. 中国体育教练员,2021,29(1):3-9 doi: 10.3969/j.issn.1006-8732.2021.01.001 [84] 石磊,易英达,马啸天,等. 精英铁饼运动员投掷技术训练程序框架设计[J]. 中国体育教练员,2021,29(4):63-69 doi: 10.3969/j.issn.1006-8732.2021.04.018 [85] 胡海旭. 奥林匹克运动员训练理论与方法演化通论[M]. 北京:人民体育出版社,2021 [86] 高平,金成平,杨志华,等. 竞技运动双核结构的理论构建与研究展望[J]. 天津体育学院学报,2022,37(3):337-343 [87] 马海峰,吴瑛. 基于“竞技状态” 的中国特色运动训练过程安排理论[J]. 上海体育学院学报,2022,46(3):39-49 [88] 邓万金. “以赛代练” 与“以赛带练” 的哲学思辨及应用思考[J]. 成都体育学院学报,2022,48(3):107-112 [89] 胡亦海. 苏联奥运“遗绩” 解析与现实启迪[J]. 中国体育教练员,2023,31(2):4-11 doi: 10.3969/j.issn.1006-8732.2023.02.002 [90] “科技冬奥”重点专项“冬季项目运动员技能优化关键技术研究”项目启动[EB/OL] 2018-10-18]. https://www.most.gov.cn/ztzl/kjda2022/gzjz/201812/t20181229_144444.html

[91] 全国哲学社会科学工作办公室. 项目查询[EB/OL]. [2023-06-20]. http://www.nopss.gov.cn/GB/index.html [92] 国家社科基金项目数据库[EB/OL] 2023-06-20]. https://fz.people.com.cn/skygb/sk/index.php/Index/seach

[93] 北京体育大学八项科研成果获2016年中国体育科学学会科学技术奖[EB/OL] 2023-06-20]. https://www.sport.gov.cn/btd/n5574/c783414/content.html

[94] 2014年中国体育科学学会科学技术奖复审结果[EB/OL]. [2023-06-20]. https://www.sport.gov.cn/kys/n11029/c638915/part/356444.pdf [95] 袁守龙. 从“举国体制” 到政府、市场和社会协同:对中国竞技体育发展的思考[J]. 体育科学,2018,38(7):12-14 [96] 余银,胡亦海. 运动训练学[M]. 北京:高等教育出版社,2019:10 [97] 胡亦海. 现代运动训练方法的演进及其启迪[J]. 中国体育教练员,2021,29(4):3-8 doi: 10.3969/j.issn.1006-8732.2021.04.001 -

期刊类型引用(2)

1. 谭英姿,黄孜耘,周璇. 6周间歇训练对15~17岁男子游泳运动员100 m自由泳成绩的影响. 中国体育教练员. 2025(01): 67-70 .  百度学术

百度学术

2. 齐晶. 新时期我国运动训练理论创新方法审思. 当代体育科技. 2024(35): 24-26 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: