The National Sports Science Conferences Help the Development of Sports Science Research in China in the Past 60 Years: Evolution, Achievements and Prospects

-

摘要:

全国体育科学大会(以下简称“体科会”)在助力我国体育科学研究发展的60年征程中发挥着举足轻重的作用,对其历史演进、显著成就等进行深入研究,能为其更高水平助力我国体育科学发展提供思路。我国体育科学研究历经了“引介国外理念,发展自然科学”— “人文观念融入,走向协调发展”— “体育服务实践,创新驱动发展”— “科技助力奥运,倡导全民健身”— “科技赋能体育,建设体育强国”等5次阶段性的议题转向,取得了研究领域不断拓宽、研究内容日益丰富、研究方法趋于综合、研究主题聚焦热点、研究服务社会需求等历史性成就。展望未来,体科会应明确会议发展定位、加强会议组织建设、丰富会议内容形式、强化会议对外衔接、提升会议学术创新和深化会议国际交流等,以此更好地助力我国体育科学研究高质量发展。

Abstract:The National Sports Science Conferences play a pivotal role in helping the sports science research in China in the past 60 years. The in-depth study on its historical achievements can guide the conference's development at a higher level. The sports science research in China has undergone five stages of issues, that is, "introducing foreign concepts, attaching importance to natural research"−"integrating humanistic concepts, moving toward comprehensive development"−"sports serving the practice, innovation driving the development"−"science-technology assisting the Olympic Games, advocating national fitness"−"science and technology empowering sports, building a sports power". The field of sports science research has been continuously expanded, its content increasingly enriched, its methods more comprehensive, its topics focused on, and its results serving the needs of society. Looking ahead to the future, the National Sports Science Conferences should clarify its conference development positioning, strengthen the organizational construction of the congress, enrich its content and form, improve its external connection, attach importance to the research innovation and deepen the international exchange, so that it will better help our sports science research with high quality.

-

Keywords:

- National Sports Science Conference /

- sports science research /

- evolution /

- achievements /

- prospect

-

全国体育科学大会(以下简称“体科会”)是由中国体育科学学会(以下简称“学会”)主办的国内规模最大、层次最高的综合性体育学术盛会。自1964年举办首届会议以来,至今已成功召开13届,其主要功能是展示最新体育科研成果和介绍最前沿的体育科学研究动态。体科会不仅是学术交流和知识传播的平台,还能有效推动体育科学的发展和创新,将其作为研究对象进行分析能够更清晰地洞察我国体育学发展的实然状态。已有研究主要基于学科内史视角,对体科会收录论文进行分析,探讨我国不同历史时期的体育科研动态,如:田麦久[1]对第七届体科会论文进行研究,发现我国体育科学研究与体育事业发展的理论与实践关系更加紧密;张伟[2]从第十一届体科会论文归纳出“科学化训练”“运动与健康”等研究热点;陈俊钦等[3]以第二至七届体科会论文为研究视角,提炼出我国体育社会科学发展中的问题及趋势;邵伟德[4]以第四至六届体科会论文为研究对象,认为体育自然科学是历届体科会的重点。上述研究以某届或连续几届体科会入选论文为研究素材,为体育学者把握体育科研动态提供了重要参考,但未能充分结合当时国内外社会背景及体育发展环境等问题,尚未厘清体育学与社会变迁或政府政策导向之间的关系,也缺乏从学科外史视角探讨体育学发展规律的思路和内容。

鉴于此,本文以过往13届体科会所收录的论文为主要研究对象,基于历史背景下体科会收录论文与学界研究论文的互动,全面解析体科会助力我国体育科学研究发展的议题转向,同时,对我国体育科学研究所取得的历史性成就进行总结和凝练,旨在为体科会助力我国体育科学研究高质量发展提供优化之策。

1. 历史演进:体科会助力我国体育科学研究发展的议题转向

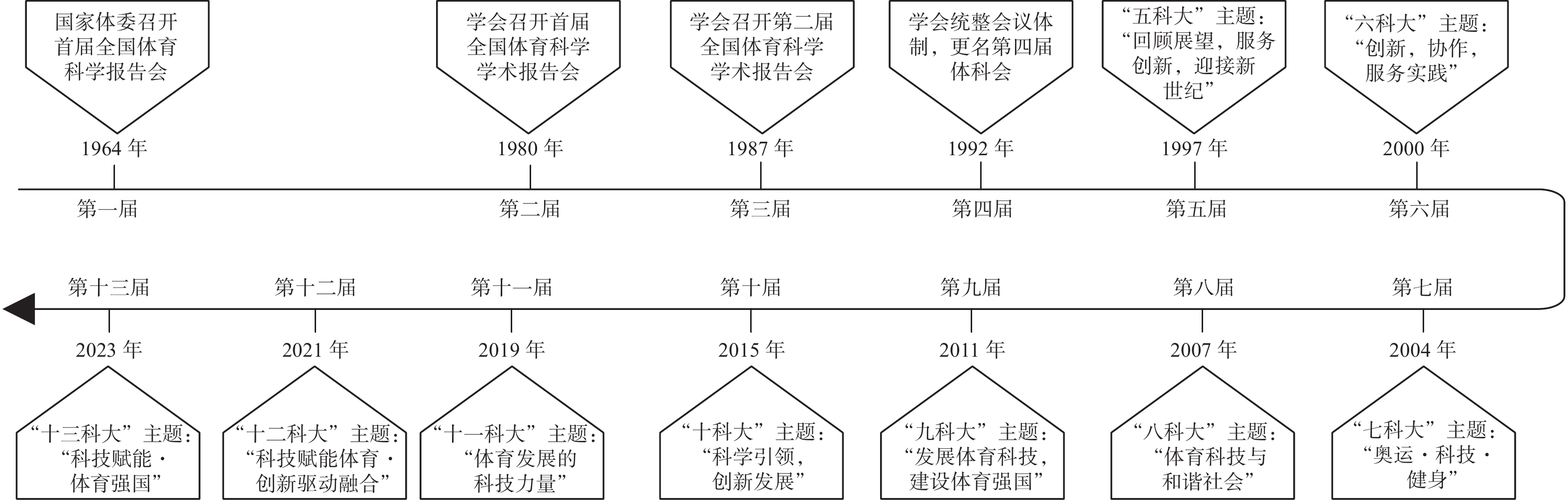

在国际体育科学研究学术会议的影响下,基于国内科研机构举办体育学术会议的初步尝试,我国逐渐开始筹备举办全国范围的体育科学论文报告会。1964—2023年,体科会历经由国家体委(国家体育总局前身)主办到学会主办,研究阵地从分散在国内非学术性场所到固定在不同高校。体科会的发展是新中国体育科学研究发展的缩影,窥探体科会的历史变迁,能够发现中国体育科学研究从新中国成立之初的引介国外理念、重视自然研究,到融入人文观念、走向协调发展,再到体育服务实践、科技助力奥运、科技赋能体育等议题转向(图1)。在这个过程中,体科会为不同时代的学者搭建了交流平台,极大地促进了中国体育科学研究的繁荣发展。

1.1 国家体委首办的首届体科会(1949—1964年):引介国外理念,发展自然科学

新中国成立之初,党和国家迫切希望改善国民体质孱弱的现状,以此提升中国的国际形象[5]。因此,发展体育事业成为实现这一目标的首要选择。当时我国体育设施条件及国民体质水平较低,而苏联的“举国体制”使其在体育事业上取得了显著成就,尤其是在1952年第十五届赫尔辛基奥运会上表现优异,为我国提供了可借鉴的经验。基于此,我国开始模仿苏联的“举国体制”[6],相关部门制定了一系列促进体育发展的支持措施。其中,1952—1954年相继成立六大直属体育院校,并于1958年成立北京体育科学研究所(国家体育总局体育科学研究所前身,以下简称“体科所”)。1961年,国家科委颁布《关于自然科学研究机构当前工作的十四条意见》,时任体科所所长赵斌制定了 “为提高四个重点项目的运动技术水平服务”的发展方向。同年11月12—28日,赵斌率队前往莫斯科参加社会主义国家运动训练问题国际科学讨论会,回国后将会议相关内容翻译成文,印发全国。在此基础上,参照国际科学讨论会的形式,体科所在1963年底举办了全所小范围的学术报告会,全会共报告了29篇论文,为此后国家体委召开全国范围的体育学术会议奠定了基础。1964年11月22日至12月1日,国家体委在北京召开第一届全国体育科学报告会,共有来自全国82个单位的126人参与讨论了《足球运动员在比赛和大运动量训练中身体机能的变化》《运动外伤防治中几个问题的探讨》等关于运动医学、运动训练学、运动生理学的109篇学术论文[7]。该时期学界研究主要聚焦于苏联体操运动[8]、运动膝反射变化[9]等。首届体科会也是唯一一届由国家体委主办的体科会,在国家大力倡导自然科学研究的背景下,广泛学习苏联运动训练相关领域的经验,因此体育自然科学研究成为会议交流的主旋律。

1.2 学会主办的第二至四届体科会(1977—1992年):人文观念融入,走向协调发展

这一时期,国家针对社会对体育的需求,高度重视体育科学研究工作,于1978年5月印发《关于加强体育科学技术工作的意见》,为全面推进改革开放以来我国体育科学研究提供了顶层设计。1979年,中国重返国际奥林匹克大家庭,竞技体育逐渐成为国家对外展示形象和实力的重要途径。随着1980年奥运会任务迫在眉睫,国家体委和省级体委在“普及和提高相结合”的方针下侧重抓提高。1980年,中国体育科学学会成立,标志着国内规模最大、层次最高的体育科技社会团体正式诞生。体科会也由原来国家体委主办变为学会主办,但由于当时忽视了追根溯源,1980年和1987年学会主办的体科会为第一届和第二届全国体育科学学术报告会,并未以国家体委主办的首届体科会为起点,为此1992年6月9日,学会常务理事会将第三届调整为第四届,同时对标国际奥委会和亚奥理事会召开的科学大会(Scientific Congress),将第四届全国体育科学学术报告会更名为“第四届全国体育科学大会”,“全国体育科学大会”的名称一直延续至今。

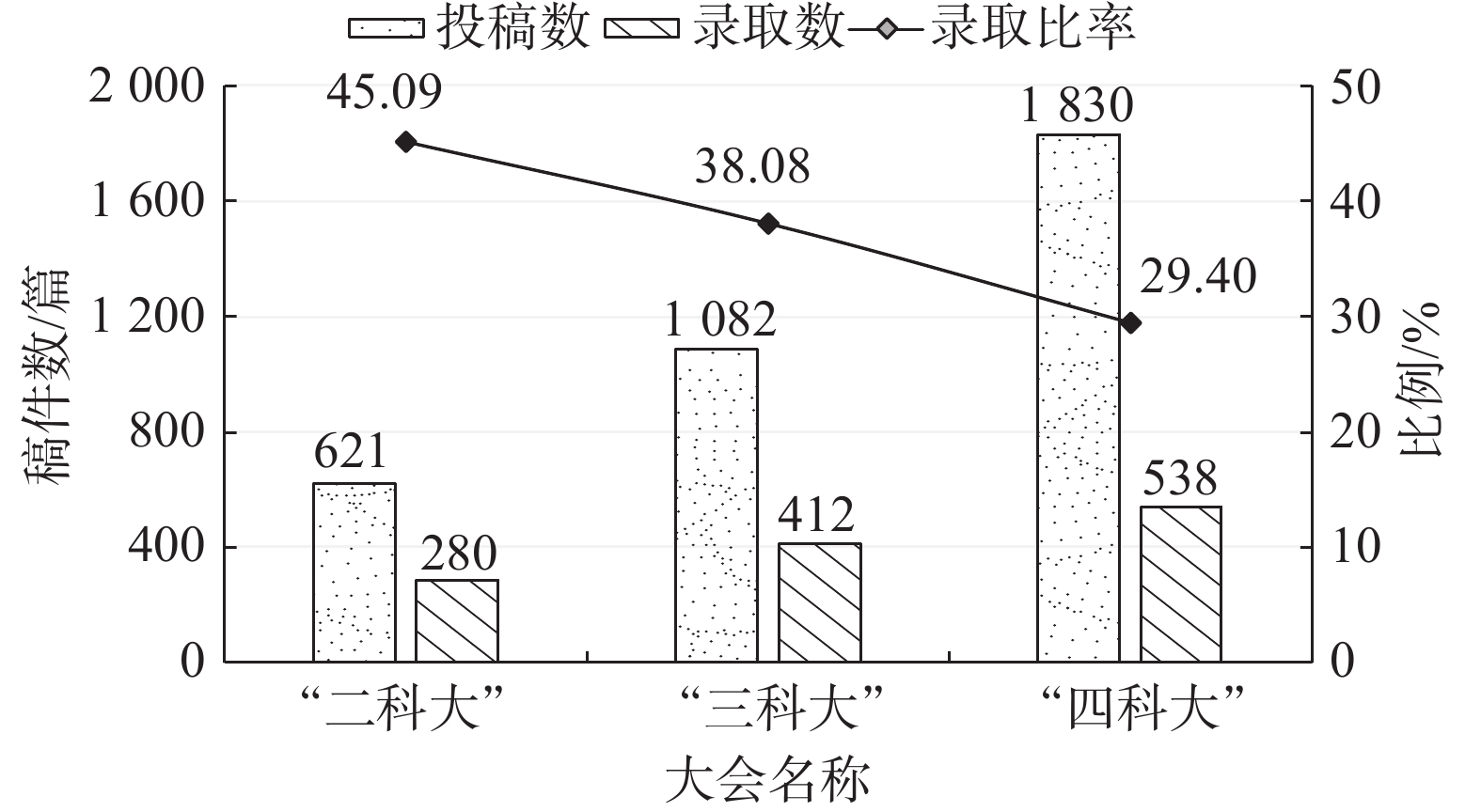

从1980年的第二届到1992年的第四届,体科会论文投稿数量及录取数量逐届增加,总体录取率呈下降趋势(图2),这不仅反映出我国体育科学研究队伍的不断壮大,还反映出体科会论文录取标准的逐渐提升。从研究领域来看,这三届体科会录取的论文以运动训练、体质健康、运动医学及生物力学等自然科学领域的竞技体育研究为主。其中,在1980年举办的“二科大”中,自然科学领域的录取论文占比高达89%。值得注意的是,社会科学领域的研究在此期间呈逐届上升态势,录取的论文数量占比从“二科大”的11%上升至“四科大”的38%,尤其是学校体育方向的相关研究明显增多。据“四科大”相关数据统计,研究竞技体育、社会体育和学校体育的论文分别占论文总数的64.8%、18.9%和16.3%。这一时期的研究逐渐呈现协调发展的态势,如张力为等[10]针对体育锻炼与心理健康关系的研究、张岩[11]关于体育消费的研究、于道中[12]关于学生体质健康的研究等,这说明随着改革开放和市场经济体制的确立,我国体育科学研究涌入了更多人文观念,极大地促进了研究议题和探索领域走向协调发展的新格局。

1.3 世纪之交的第五至六届体科会(1993—2000年):体育服务实践,创新驱动发展

1995年,标志着我国体育立法开始的“一法三纲”颁布,其中,《体育法》的颁布更是标志着我国体育事业发展步入了有法可依和规范发展的新阶段,引领着面向新世纪的体育科学研究的不断创新与深化。1996年,体育学被列为哲学社会科学一级学科,并被纳入“国家哲学社会科学基金项目指南”范围。这不仅提升了体育学的学科地位,推动了体育科学研究向更高层次发展,还为建立推动体育社会科学发展的管理体系奠定了坚实基础。基于此,分别于1997年和2000年召开的第五和第六届体科会以“回顾展望,服务创新,迎接新世纪”和“创新,协作,服务实践”为主题,引领步入新世纪的体育科学研究更加服务于实践,注重理论与实践相结合,以体育理论创新驱动体育实践发展。

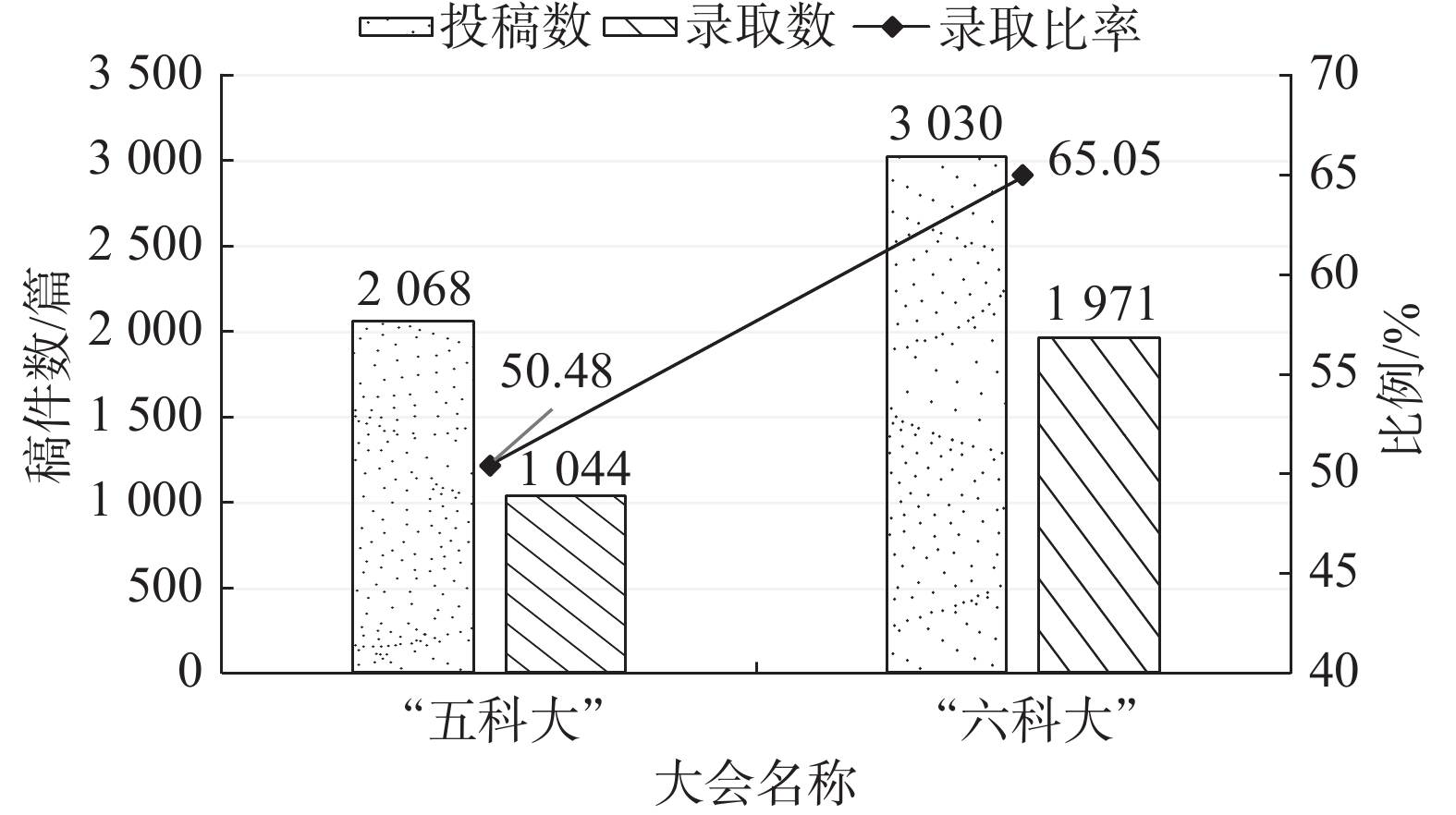

在论文投稿数量、录取数量及录取率方面均呈逐届上升趋势(图3)。在自然科学领域,这两届体科会的论文主题以服务竞技体育为主流,研究主题不断拓宽。例如, “五科大”新增了运动技术最佳化、运动营养与高原训练等研究方向。此外,全民健身运动与健康也成为新的关注点,特别是在“六科大”中新增了运动与身心健康、体质现状与规律的研究,这与大众对全民健身的需求及国内外大众体育政策的导向密切相关[13]。在社会科学领域,这两届体科会录取论文主要集中在学校体育、体育管理及体育产业等方面。这与学校体育的基础性作用以及《体育产业发展纲要》等政策的颁布有较大关系。从整体论文录取数量来看,体育社会科学领域的关注度逐届上升,且在“六科大”录取论文比重首次超过自然科学,达到52.81%,这说明1996年体育学成为哲学社会科学一级学科后,体育哲学社会科学的研究得到重视且地位逐渐提升。这一时期,不同学者针对体育哲学社会科学领域的多个议题展开研究探索,如卢元镇[14]对中国体育社会的探讨、曲宗湖等[15]对高校体育改革基本思路的分析、毛振明等[16]提出的体育教学模式的理论观点等。总体来看,这两届体科会论文的内容反映出体育学研究范围在不断拓宽,尤其更加注重体育社会科学领域的研究,从体育社会发展、体育教育教学等方面窥探体育服务实践的理论意义,以创新思维视角推动这一时期体育科学研究深化发展。

1.4 喜迎奥运的第七至八届体科会(2001—2007年):科技助力奥运,倡导全民健身

在申奥成功及加入世贸组织之际,我国出台了多项体育政策,如《2001—2010年体育改革与发展纲要》《关于进一步繁荣发展体育社会科学的意见》等。2004年学会制定了《中国体育科学学会科学技术奖励章程及实施细则》,并于2006年评审并颁发了两届中国体育科学学会科学技术奖[17],这一举措开创了中国体育界社会力量设立科技奖励的先河,在喜迎2008年北京奥运会之际,推动体育科学研究迈向科技助力奥运的新阶段,这也是我国竞技体育全面发展的重要阶段。为了备战2004年及2008年奥运会,国家体育总局先后建立25个体育社会科学研究基地,为该时期竞技体育发展提供了观点指引和战略导向。

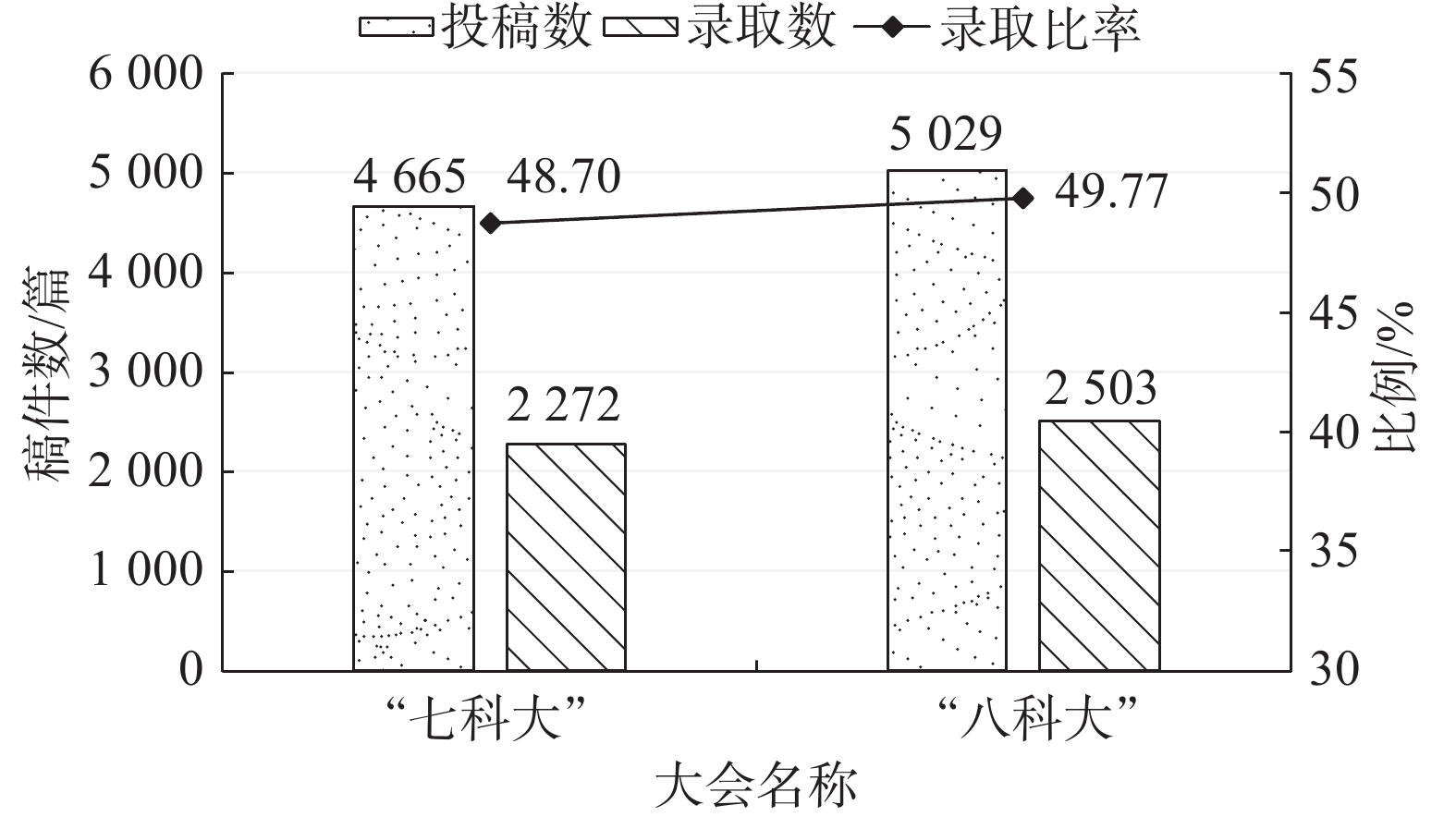

为此,相较于第五届和第六届,第七届和第八届体科会的论文投稿数量和录取数量均呈上升趋势,但录取率基本保持稳定,维持在49%左右(图4)。这两届体科会的研究集中在体育社会学、运动医学、学校体育、运动训练学、武术与民族传统体育、运动心理学、体育产业等方面,而这也是当时体育科学研究的热点领域。由于正值北京奥运会申办成功、2004年雅典奥运会召开及全面备战2008年北京奥运会的关键时期,这两届体科会对上述研究领域的重视也促使学者加大研究力度,如“八科大”首次设立了由田麦久提出并建立的“项群训练理论”专题[18]。随着国家越来越重视学校体育并频繁出台相关政策(如《国家学生体质健康标准》等),学校体育逐渐成为我国体育科学研究的重点内容,此外,学者也开始思考后奥运时代的全民健身发展,如刁在箴等[19]关于中国健身俱乐部的发展研究、林显鹏等[20]关于体育场馆建设的研究等。因此,第七届和第八届体科会以“奥运·科技·健身”和“体育科技与和谐社会”为主题,引领着新世纪以来我国体育科学研究走向科技助力奥运、促进全民健身的新阶段。

1.5 强国建设的第九至十三届体科会(2008年至今):科技赋能体育,建设体育强国

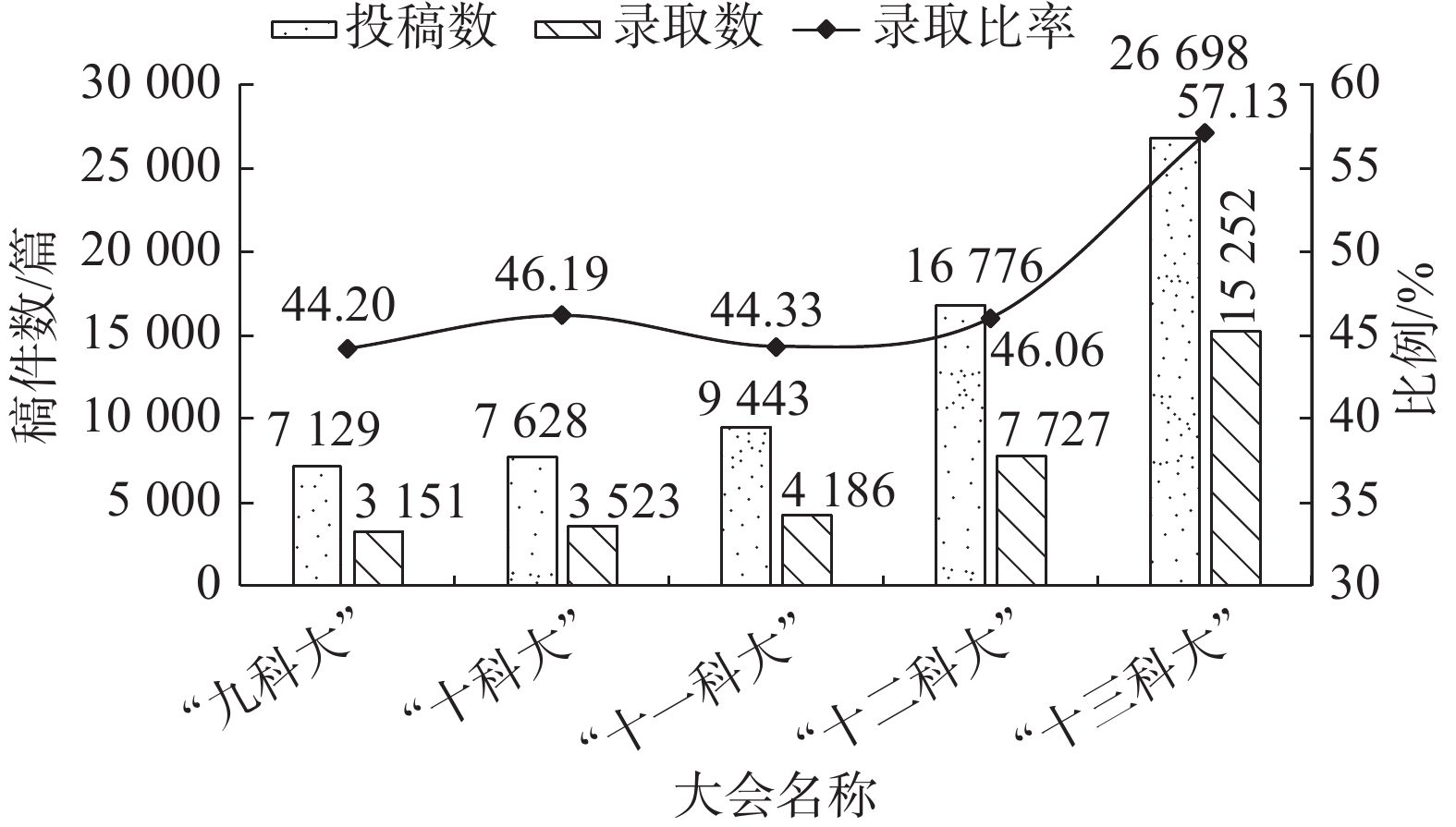

2008—2024年是“北京双奥会”周期,为应对百年未有之大变局并实现建设体育强国的目标,我国制定了一系列体育政策。体科会也从第九届开始以“建设体育强国”为中心任务,相继提出“发展体育科技,建设体育强国”“科技赋能体育·创新驱动融合” “科技赋能·体育强国”等会议主题。从宏观层面来看,政策焦点转向推动健康中国与体育强国建设、促进体育与科技结合、加强国际体育交流合作等。同时,该时期学会也取得了显著发展,先后成立了反兴奋剂和运动营养2个分会以及包括国际交往工作委员会在内的7个工作委员会,这些组织的建立与完备从不同方面对建设体育强国发挥了重要作用。从会议吸纳的参会学者来看,第九至十三届体科会与前两届相比,论文投稿数量和录取数量逐届上升,但这五届的论文录取率整体变化不大,均维持在45%左右(“十三科大”除外,见图5)。

在这一阶段,体育学科领域基本完善,前三届体科会涵盖了18个学科,后两届增加到20个,且每个学科的研究主题在不断扩展。近五届体科会论文排名前十二的研究领域包括学校体育、体质与健康、体育产业、运动训练、武术与民族传统体育、体育社会学、运动心理学、运动医学、体育管理、运动生理生化、体能训练和体育史,各届具体排名略有波动。值得注意的是,体能训练在2017年分会成立后迅速成为研究热点。相较之下,运动生物力学的关注度逐渐下降,这可能是由于研究对先进仪器设备的依赖性过强,而大部分体育院校的相关设备不足。此外,从“十科大”开始,国际体育问题的关注度显著提升,如“十科大”举办了“国际体育学术交流会暨首届中北欧体育学术论坛”,而“十三科大”围绕体育组织治理改革、体育工程与智慧体育、运动能力的分子生物学机理等议题设立了国际学术交流论坛等,开始有意识地增强体科会的国际交流。总体来看,这五届体科会收录的论文反映出这一时期体育科学研究领域已经基本稳定,从不同方面促进体育科技赋能强国建设仍为体科会发展的重点方向,也是学界研究的基本走向。学界关于体育强国建设的研究成果层出不穷,这与这一时期体科会的议题引领有很大关系,不同学者从体育学二级学科视角提出了科技赋能体育强国建设的原创性理论和具有实践意义的对策方案。

回顾过去13届体科会,在党和国家的大力支持下,经历了时代和社会发展对体育科学研究的需求,以及我国体育科学研究自身不断成长的发展变化,由原来国家体委主办转变为学会主办,逐步有了自己的学术单位、学术议题、学术群体,成长为具有国际化、现代化、体育性的学术共同体,体科会也从原来引介国外经验开展自然研究,转变为顺应改革开放趋势下人文社会科学研究的兴起,逐步在面向新世纪着力备战奥运和全面发展全民健身的热潮下推进体育强国建设。一言以蔽之,体科会的发展反映出不同时期体育科学研究的走向,而体育科学研究也在影响和促进着体科会的发展。

2. 显著成就:体科会助力我国体育科学研究发展的时代样貌

2.1 研究领域不断拓宽

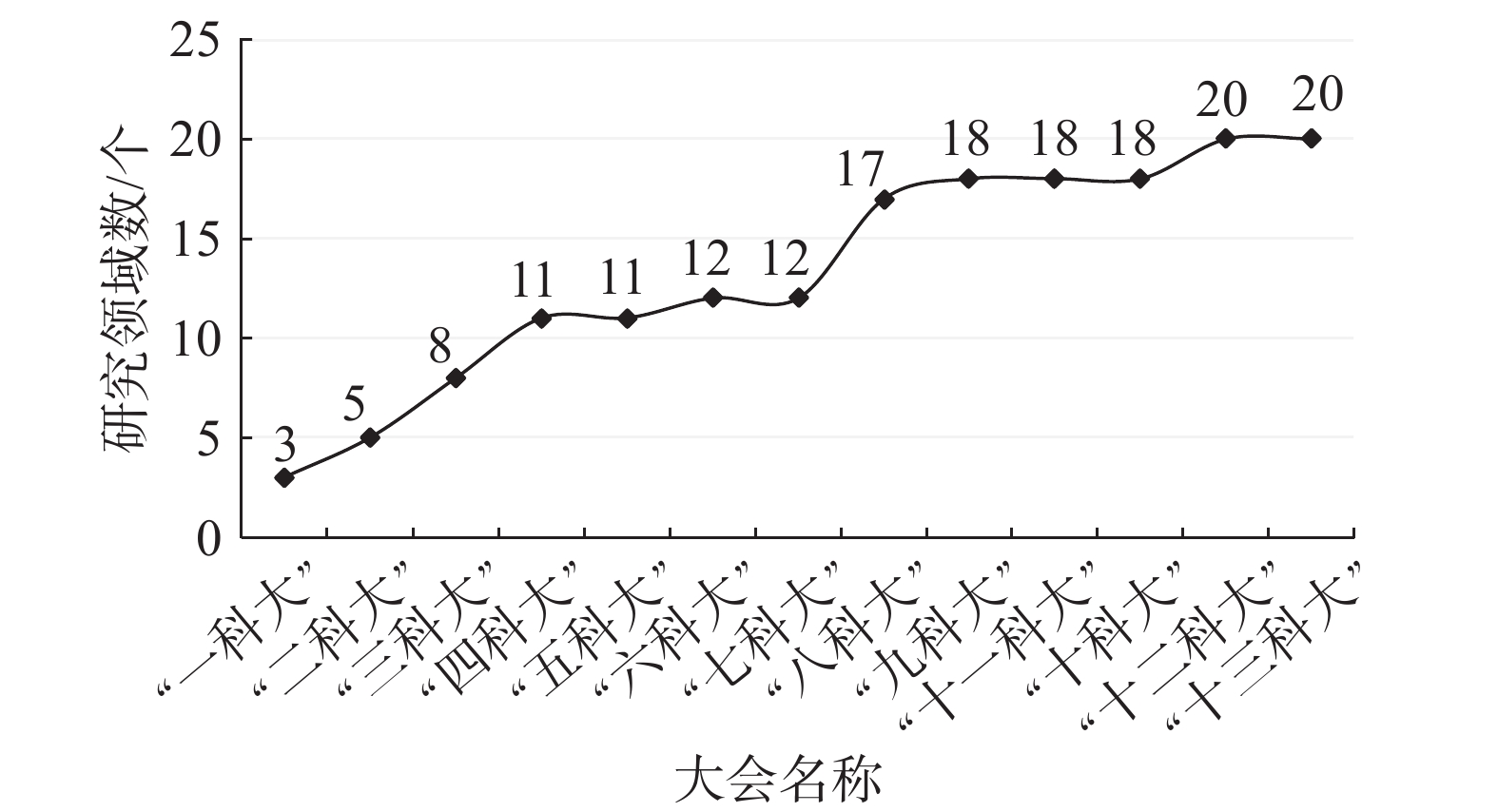

通过梳理13届体科会的体育科学研究动态发现,每届体科会的研究领域有所不同,总体呈现出变迁或延续的变化特征。“一科大”研究领域主要集中在运动训练学、运动生理学和运动医学等3个方面,而到“十三科大”,研究领域扩展至学校体育、体质与健康、体育产业、运动训练学、体育社会学、武术与民族传统体育、运动心理学、体育管理、运动生理生化、体能训练、运动医学、运动生物力学、体育史、体育新闻传播和体育统计等15个方面。体育建筑、体育工程、体育信息、反兴奋剂和运动营养等相对冷门的领域仍需被关注。随着社会、经济的快速发展,体育科学研究的关注点逐渐转向人才培养、全民健身和体育强国建设等方面,体现了国家政策导向与社会需求的结合。在不同历史背景下,体育科学研究在保留传统优势的基础上,不断拓宽其领域。总体来看,学校体育、运动训练学、体育社会学、体育产业和体质与健康等领域始终保持活跃,凸显了体育科学研究的社会服务宗旨。结合学会下设二级分会数量及历届体科会研究领域的变化(图6),这一发展趋势愈加明显。

2.2 研究内容日益丰富

随着研究领域的不断拓宽和研究数量的积累,各届体科会的专题数量逐渐增加,体育科学的研究内容也在不断丰富。为满足研究需求,考虑到届次跨度,本文选取 “二科大”、“八科大”及“十三科大”的入选论文样本,并聚焦于运动训练学、体育社会学及学校体育等受关注度较高的研究领域进行分析(表1)。在运动训练学方面,“二科大”主要集中在单个项目的技战术研究,如李宗镛等的“上海女排快攻战术的特点及其训练方法”等。该届入选论文以应用研究为主,缺乏理论研究。“八科大”的运动训练学专题涉及项群训练理论、运动训练方法、奥运攻关和专项技战术研究等7个方向,理论研究开始受到重视,但理论与实践相结合及跨学科交叉研究仍显薄弱。“十三科大”的运动训练学专题涵盖运动项目制胜规律、技战术的诊断与提升、运动训练前沿、备赛经验与备战策略等20个方向,几乎涉及运动训练学的所有相关研究内容,且理论研究与实践研究开始显现出日渐结合的态势。从“二科大”到“十三科大”,体科会入选论文的研究主题呈现跨越式发展,这也反映出我国体育科学研究发展60年来研究聚焦的主题与前沿热点日益丰富。

表 1 三届体科会各研究内容的论文录用情况Table 1. Admission status of papers of each research content in the three National Sports Science Conferences篇 研究领域 “二科大” “八科大” “十三科大” 运动训练学 58 302 1220 体育社会学 3 426 1092 学校体育 4 304 2974 在“二科大”召开时,体育社会学的研究在国内尚未广泛开展。在“八科大”中,体育社会学专题涉及体育战略发展、奥林匹克、竞技体育等11个方向,专题数量居各学科之首。到了“十三科大”,体育社会学专题进一步扩展至新发展阶段,涉及体育战略、中国式体育现代化、体育强国建设、农村体育新发展、体育与人类命运共同体等22个方向,研究内容涵盖社会的各个方面,国内外研究交叉融合,理论与实践相辅相成。学校体育研究分会成立于1987年,在“二科大”期间,学校体育方面的研究内容主要集中在课时和评分等方面,处于探索阶段。在“八科大”中,学校体育专题扩展至学校体育发展战略、学生体质健康与课余体育活动等5个方向,尽管研究内容有所丰富,但整体仍显有限。“十三科大”期间,学校体育专题大幅扩展至学校体育高质量发展、体教融合、课程与教学改革、体育课程思政和后备人才培养等61个方向,充分反映了当前学校体育的繁荣发展。

纵观历届体科会论文录取情况,不管是从录取数量还是各学科的专题数量来看,都能明显发现体育科学研究内容日益丰富,研究呈现多样化和融合性的发展趋势,选题更加新颖,内容覆盖面日渐宽广,紧跟社会关注的热点问题。

2.3 研究方法趋于综合

研究方法的进步必然带来体育科学研究的突破,正确运用体育科学研究方法,不仅能有效提高体育科研质量,更有助于解决体育科学理论和实践上的问题[21]。历届体科会入选论文所采取的研究方法成为特定时期体育科学研究的重要支撑和依据。通过对不同历史时期体科会入选论文的科研方法进行梳理与解析,可以基本把握我国体育学科研方法的动态发展。为此,本文以“二科大”、“八科大”和“十三科大”的入选论文为样本,分析其研究方法的总体变迁趋势。在“二科大”中,共入选论文280篇,研究方法主要集中在实验法、测试法、调查法及统计法,研究范式基本体现出自然科学的特征。研究方法相对单一,交叉性和综合性研究方法的应用较少,定量研究方法占主导地位。在“八科大”中,选用的研究方法种类大幅增加,包括数理统计法、文献法、调查法、实验法、逻辑法、实地考察法、个案法、理论分析法、比较分析法、德尔菲法和层次分析法等;在此时期,学者们常结合两种或多种方法进行交叉研究。在“十三科大”中,入选论文在研究方法上呈现出不同程度的创新,强调综合性使用,定性研究和定量研究方法相结合逐渐受到认可,历时性研究与共时性研究的并时应用也受到关注,国内外比较研究成为常态,形而上和形而下的研究趋于融合。总体来看,多学科和多视角的综合性交叉研究方法的应用已成为显著趋势。

2.4 研究主题紧跟热点

随着社会不断演进,不同历史时期体育科学研究的需求主体也在不断变化,整体呈现出对各个社会发展阶段热点问题的高度关注。为分析研究热点与时代热点,本文选取“一科大”“五科大”“九科大”和“十三科大”的热点主题进行分析(表2)。在新中国成立初期,“发展体育运动,增强人民体质”以及摘掉“东亚病夫”帽子等问题成为当时社会及体育科学研究的重要使命。“一科大”录用的109篇学术论文主要围绕这两大社会问题,改善国民体质及发展竞技体育成为大会的研究议题。“五科大”是在我国改革开放与现代化建设加速发展阶段召开的,相关政策明确指出,“体育工作坚持以开展全民健身活动为基础,促进各类体育协调发展”,并坚持与世界对话的“奥运战略方针”。这一战略要求持续加强对竞技体育和全民健身的研究,同时学校体育和社会体育的发展需求也逐渐上升。“九科大”在大会主题“发展体育科技,建设体育强国”及备战2012年伦敦奥运会的背景下,进一步加强了对竞技体育、全民健身、体育社会学及学校体育的关注。此外,该届大会还对武术及体育产业给予了重点关注,这可能与当时武术入奥的社会需求以及2010年《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》等政策的出台密切相关。“十三科大”在“科技赋能·体育强国”的主题下,结合成都大运会和杭州亚运会的成功举办,强调了体育科技成果转化。同时,在健康中国、新冠病毒感染疫情及党的二十大成功召开背景下,全民健康、青少年体育、中国式体育现代化、高质量发展、体医融合等成为体育科学研究的新热点。总体来看,历届体科会的研究热点聚焦于竞技体育、全民健身、全民健康、学校体育、社会体育及体育产业等领域,既服务于时代热点,又与体育学的主要功能相一致。

表 2 第一、五、九、十三届体科会论文研究热点与社会热点Table 2. The research hotspot and soical hotspot of the papers in the first, fifth, ninth and thirteenth sessions of the National Sports Science Conferences大会名称 “一科大” “五科大” “九科大” “十三科大” 研究热点与社会热点 国民体质、竞技体育 训练监控、技术最佳化、运动与健康、伤病防治、学校体育、体育体制改革 运动训练、国民体质、科技服务、运动心理、体育实践中的社会问题、体育强国、体育公共服务、体育教学理论与实践、高校体育理论与实践、生理生化评价、武术、体育产业 中国式体育现代化、高质量发展、健康中国、体育强国、体医融合、青少年体育、体育科技、冰雪运动、慢病干预、课程思政、数字化转型、体教融合、全民健康、体育治理、体能训练、体质与健康、心理健康、非物质文化遗产、体育精神、体育赛事、教学改革、制胜规律 2.5 研究服务社会需求

探寻体育科学研究的一般社会规律的重点在于厘清和解释体育科学研究与社会需求之间的关系,进而探讨体育政策与体育科学研究之间的联系。表2显示,体育科学研究议题随着社会热点的变化而波动,在不同历史时期,社会对体育某些领域的需求呈现出动态变化趋势,使得体育科学研究始终围绕社会需求或变迁呈现上下波动或同步发展的关系。例如,在20世纪七八十年代,中国武术研究处于挖掘整理阶段,此时社会对武术文化的需求促使武术研究受到重视。近20年,随着社会发展对武术需求的降低,相关研究逐渐减少。然而,在中国申奥成功后,武术入奥的呼声不断升高,研究者对武术的关注度再次回升。在体育科学主题研究方面,自“二科大”以来,我国体育科学研究始终秉承“为奥运服务”的宗旨,致力于为中国在竞技体育领域争光。2004年“七科大”和2007年“八科大”延续了这一主题,聚焦“奥运与科技”,推动我国体育向高水平、高层次和精品化方向发展。第九至十三届体科会的主题均强调了“科技”在体育事业发展中的重要性,如“发展体育科技,建设体育强国”以及“科技赋能·体育强国”等。这不仅凸显了科技对体育强国建设的关键作用,还展示了在科技引领下体育创新发展成为新时代我国体育事业的核心动力。国民体质健康始终是国家关注的重点问题,是建设社会主义的重要保障。群众体育研究始终是体育科学的重要领域,为改善新中国成立初期羸弱的国民体质以及应对当今中老年人面临的文明病、慢性病和青少年体质下降等日益突出的挑战,与此相关的体育研究一直是社会的迫切需要。总体来说,体育科学研究始终朝着服务社会需求的方向发展,为解决社会重大问题提供理论和实践支持,而科技在这一过程中发挥着举足轻重的作用。

3. 展望未来:体科会助力我国体育科学研究发展的优化路向

3.1 明确会议发展定位,提升体育科学研究品质

近年来,以科技赋能体育强国建设为主题,成功举办了几届规模宏大的全国性、综合性学术会议。体科会的会议议题一直在延续,会议主题也很明确,但伴随会议规模的增大以及科技化、产品化元素的引入,可能会出现因论文数量跨越式增长导致论文质量难以保障,从而影响其作为体育学最高规格会议的学术品质,因此,需明确办会目标和发展定位。从1964年国家体委主办第一届“全国体育科学论文报告会”,到1980年学会主办第二届“全国体育科学学术报告会”,再到1992年学会主办第四届“全国体育科学大会”,从“论文报告”到“学术报告”再到“科学大会”,会议名称的改变反映出体科会越来越重视学术性、科学性。换言之,体科会的本质是科研交流、学术探讨。2019年举办“十一科大”后决定将体科会由四年一届改为两年一届,为广大研究生提供在学期间参加体科会的机会。会议举办频次增加,论文投稿的数量也随之大增,例如,“十三科大”的投稿量约为“十科大”的4倍。未来,体科会应一如既往地坚守体育学术会议的学术性、理论性本质。一方面,严把入选论文的数量和质量关,根据总投稿量规定各分会方向评审入选稿件的比例,“宁缺毋滥”。另一方面,确保学术探讨有充足的时间,增设学术沙龙、热点讨论、写作指导以及常见科研问题探析等多种学术内容的讨论,以此提升体科会的学术品质。此外,自“九科大”以来,会议逐渐以科技赋能为主题,为体育科技人才交流和体育科技转化成果展示提供了重要平台,并在一定程度上为会议的可持续发展提供了助力,但与此同时应避免过于重视科技实践内容,平衡好其与会议学术本质的关系,最终形成以科研交流、学术探讨为主,其他内容和形式与此相辅相成的良好局面。

3.2 加强会议组织建设,完善体育学会治理体系

会议组织建设是推动会议规范化、有序化发展的重要前提。从1964年首届体科会举办到1980年学会成立,再到2023年第十三届体科会成功举办,60年间,体科会与学会的发展密切相关,学会引领下的体科会也逐渐走向规范化、科学化发展的新阶段,目前已经成为涵盖体育学科建设二级方向、期刊、教材发展等多个领域,引领体育学科整体发展的重要学术团体。体科会也在学会和各大分会的支持与影响下,实现了会议举办规模不断扩大、研究议题趋于丰富等多个方面的提升。目前,学会的各个二级分会每年都有各自的学术年会,或以各种专题的形式举行学术会议,除了会议规模没有体科会大之外,从流程到内容基本与体科会相同,但这些二级分会会议与体科会之间的联系相对较少,从学会整体的治理体系来看,尚未形成通过二级分会进行各二级学科的学术交流,提升不同方向的学术研究水平,进而为体科会选拔优秀学术成果的学术会议生态。未来应逐步完善学会治理体系,加强体科会的组织建设,以及与二级分会之间的学术联系。首先,学会中具有二级学科属性的分会每年应举办具有代表性的学术会议,在促进体育学二级或三级学科方向研究发展的同时,为体科会组建优质学术交流群体提前选拔人才,逐渐形成二级分会学术自治能力和体系,从选拔会议交流论文的源头上控制质量。其次,在保障学术性发展的基础上,充分调动学会二级分会专设不同学术性质的活动。例如:体育学二级或三级学科方向的分会分设不同研究方向的专题报告;青年工作委员会可依据体育学硕士、博士研究生的科研实际设立专题讨论、热点沙龙等,提升体育学科研后备人才的学术素养和能力;教材委员会可按照方向设立研究热点讨论,通过学者研究反哺教材设计、编写和内容呈现等,从而促进体育学教材工作的优化与发展。由此,在完善学会治理体系的同时呈现结构紧密的体育学术工作组织行为,加强体科会组织建设,丰富体科会学术交流形式,深化体科会理论与实践之间的联系。

3.3 丰富会议内容形式,增强专家作者学术交流

体科会作为国内体育学领域规格最高的学术会议,在举办周期和办会能力上能够承担开展内容丰富、形式多样的体育学术交流,长期以来形成了一套完整且固定的流程和形式,包括主旨报告、分会场专题报告、学术沙龙等多个程序环节,中间穿插墙报交流的不固定学术交流形式。然而,目前对于传统形式存在一定的“路径依赖”,例如,主旨报告大多邀请非体育学科的知名教授、院士进行主题演讲,而限于对讲者头衔的要求,很难邀请与院士“齐名”的人文社会科学领域的专家,这可能导致向自然科学一边倒的倾向;在专题报告中,点评专家的风格、评判尺度不一,较难把控,且除点评专家外在场的其他作者、听众与专题报告作者的学术交流与互动相对较少。未来,体科会应进一步丰富会议内容形式,增强专家、作者的学术交流。首先,应充分发挥主旨报告演讲平台的资源优势,邀请学界具有影响力和感染力的专家学者,根据自身研究专长和当下热点展开汇报,让这些学术汇报和演讲能够在主报告的讲台上吸引和感染更多青年学者,使其对体育科学研究产生兴趣,从而壮大我国体育科学研究队伍。其次,专题报告是体科会学术交流的主阵地,应完善专题报告的汇报流程,在保证专题汇报者时间的基础上,对点评专家的点评方式和尺度做出一定的要求,达到调动会场学术交流氛围、传递学术观点等效果,与会和列席旁听的学者可积极参与讨论,在点评专家的引导下合理有序地开展对专题报告的讨论交流。再次,应根据会场规模和专题形式,探索新型交流互动模式,如学校体育专场向中小学教师、教研员开放,协调当地教育主管部门,将教研置于学术交流的会场,引导学校体育研究者与中小学教师就相关研究问题展开互动交流。

3.4 强化会议对接期刊,推动优秀成果持续出版

近年来,国家体育总局体育文化发展中心主办的《体育文化导刊》多次举行“导刊进校园”的专题会议研讨活动,期刊部对参与会议的稿件开辟绿色通道,在完成期刊部后续审稿后优先录用。这成为体育学界借助学术会议遴选优秀稿件,实现体育会议与体育期刊科学对接,推进优质体育学术论文持续性出版的标志性举措,不仅使得学术会议产生的学术成果实现持续性发展,同时吸引更多学者将优秀论文用以参加学术会议的交流。事实上,参加学术会议,经过论文报告和专家点评环节,比将学术论文投稿期刊和经过外审专家评阅的环节还要丰富,因为在投稿期刊的过程中作者与审者之间无法直接对话,而在学术会议上,作者与专家之间可以进行有效的学术交流,评审专家通过听取论文作者对论文思路和主要观点的汇报,可能对该文章产生全新的认识,即在会议上完成了一次专家评审。未来,体科会可充分借鉴、逐步探索这类会议交流对接期刊发表的模式,在提升体科会入选论文质量、控制优秀论文数量的前提下,加大点评专家对会议论文的评审力度,对拟推荐为体科会优秀论文的文章充分给予修改意见和建议,并对接体育学各大期刊,开通双向互选的绿色投稿通道。在这个过程中,一方面要严把文章质量关,另一方面为提升研究者的学术道德素养,入选会议的论文一定未先投稿学术期刊,避免产生会议论文前期已经投递期刊审稿或是成果重复出版,导致在体科会上通过绿色投稿通道再投至他刊的“一稿多投”现象。

3.5 重视研究方法范式,推进会议学术研究创新

随着学科领域的不断分化与扩展,体育科学的研究对象日益具象化,这要求相应的体育研究范式和方法愈发精准,以提供研究方法范式,推进体科会研究不断创新。对历届体科会收录论文的研究方法进行分析发现,仍存在缺乏对研究方法论和研究范式的明确表达、研究方法与技术层次的混用与误用、缺乏具备体育学科特色的研究方法等问题。应积极探索混合式研究范式的本土化发展。张力为等[22]研究指出,混合式研究范式能有效整合定量与定性研究的优势,是行为科学与社会科学广泛应用的研究方法,值得体育学者关注。此外,体育实践研究创新不足及问题意识缺乏,导致体育实践研究往往停留在表面、与体育理论结合不够紧密,未能科学解释复杂体育现象背后的问题及规律,影响了研究的深度和可读性。应创新体育学科方法体系,从大量体育学研究实践中总结出方法体系,经过“实践—总结—改造—再实践”的循环过程,逐步完善方法体系,加强方法体系建设。在推进研究方法范式体系建设的过程中要注意理论和实践层面的创新。在理论层面,学者们应在关注研究热点问题的同时,加大对体育学基础理论、标志性理论的探索力度。基础理论研究有助于明确体育的概念、特征及功能,从而厘清其本源。对标志性理论的研究不仅是体育学区别于其他学科的重要基础,也是其未来上升为独立学科的基础保障。在实践层面,研究者应深入探究各类体育现象背后的规律,以解决体育发展中的实际问题。同时,关注国际性问题,加强与国外学者的交流与合作,开拓体育科学研究的创新思维和创新视角,提升体育科学研究者的创新能力,从而生成具有中国特色的体育科学研究方式与方法。

3.6 促进体育知识流动,深化国际体育学术交流

体育学作为多学科交叉的应用型学科,推动体育知识的流动成为完善体育学学科体系的重要引擎。面对体科会入选论文的体育学知识输出广度仍显不足、发文作者和机构内部合作居多、体育科研的国际合作程度仍有限等问题。一方面,需从营造体育学与亲缘学科的学术会议共生环境着手。依据国家制定的《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》等政策,促进学科交叉融合发展,可通过搭建体育学术会议交叉学科交流平台、设立国家学科交叉中心试点以及探索创新组织模式等措施,提高体育学与亲缘学科间交叉融合的广度与深度。另一方面,需完善体育学与亲缘学科间知识流动的生态系统[23]。应加强体育学与亲缘学科间的跨学科合作(如体医融合),积极推动学科间话语权、技术与资源的融合,消除物质基础及支撑体系方面的障碍,从而提高体育知识流动的效率与效益。另外,随着全球化进程的加快,体育学科的国际合作日益受到重视,其实践路径主要包括以下几个方面:一是拓宽交流渠道。通过承办国际体育学术会议,加强国际体育交流与合作,如2023年在浙江宁波举行的首届中国—东盟国民体质与健康促进国际学术会议。同时,开展国际合作项目,为学者提供互相交流与合作的平台。例如,在国家级课题中设置国际合作项目,引导和推进体育科研的国际合作。此外,应加强与国际体育学术组织的合作,建立战略合作关系,推动科研项目的国际合作。二是加强国际人才交流与培养。通过与其他国家和地区的高校及体育组织建立合作关系,开展国际体育人才的交流与培训,如2023年由山东大学和塞尔维亚诺维萨德大学共同牵头发起的中国—中东欧国家高校联合会体育学学科建设共同体,搭建了开放性的国际化合作平台,为促进中国与中东欧国家高校间的体育交流,推动全球体育学学术体系与学科建设作出了积极贡献。

4. 结束语

体科会自1964年首次举办以来,迄今为止已成功举办了13届。体科会既是体育科学研究孕育的重要产物,又是助力体育科学研究发展的关键引擎,其作为体育学术交流和知识传播的平台,有效推动了体育学学科体系、学术体系和话语体系的创新性发展,助力打造联结体育学学者、学术组织、学术期刊和科研单位的“学术共同体”。在体科会逐渐壮大的60年征程中镶嵌着我国体育科学研究从发展走向繁荣的光辉印记。展望未来,在党的二十大报告提出的“教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动”等重要精神引领下,体科会助力我国体育科学研究发展,应持续聚焦科技自立自强和国家战略需求,加强对体育科技创新的实质性引领,有效发挥体育科学研究在推动体育事业发展、提高人民健康水平、建成体育强国和健康中国、筑牢民族复兴伟业中的关键作用。

作者贡献声明:方千华:提出选题,设计框架,撰写、修改论文;作者贡献声明:关清文:收集资料,撰写、修改论文;作者贡献声明:郭学松:撰写、修改论文;作者贡献声明:张阳:收集资料,撰写论文。 -

表 1 三届体科会各研究内容的论文录用情况

Table 1 Admission status of papers of each research content in the three National Sports Science Conferences

篇 研究领域 “二科大” “八科大” “十三科大” 运动训练学 58 302 1220 体育社会学 3 426 1092 学校体育 4 304 2974 表 2 第一、五、九、十三届体科会论文研究热点与社会热点

Table 2 The research hotspot and soical hotspot of the papers in the first, fifth, ninth and thirteenth sessions of the National Sports Science Conferences

大会名称 “一科大” “五科大” “九科大” “十三科大” 研究热点与社会热点 国民体质、竞技体育 训练监控、技术最佳化、运动与健康、伤病防治、学校体育、体育体制改革 运动训练、国民体质、科技服务、运动心理、体育实践中的社会问题、体育强国、体育公共服务、体育教学理论与实践、高校体育理论与实践、生理生化评价、武术、体育产业 中国式体育现代化、高质量发展、健康中国、体育强国、体医融合、青少年体育、体育科技、冰雪运动、慢病干预、课程思政、数字化转型、体教融合、全民健康、体育治理、体能训练、体质与健康、心理健康、非物质文化遗产、体育精神、体育赛事、教学改革、制胜规律 -

[1] 田麦久. 我国体育科学的新征程:第7届全国体育科学大会学术总结[J]. 体育科学,2005,25(3):3-7 [2] 张伟. 基于共词分析的第十一届全国体育科学大会入选论文选题分析[J]. 哈尔滨体育学院学报,2021,39(1):49-54 [3] 陈俊钦,黄汉升,朱昌义,等. 改革开放后我国体育社会科学发展的审视:以历届全国体育科学大会为视角[J]. 广州体育学院学报,2006,26(4):1-4 [4] 邵伟德. 第4~6届全国体育科学大会论文主题的比较分析[J]. 中国体育科技,2002,38(8):58-61 [5] 熊晓正. 中国体育[M]. 北京:北京出版社,1995:87 [6] 杨志亭,孙建华. 社会转型时期我国“体育举国体制”的发展与完善[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版),2014(3):293-295 [7] 国家体育总局体育科学研究所. 历史沿革-快速发展[EB/OL]. [2024-11-26]. https://www.ciss.cn/ksfz/index.html [8] 库兹涅佐夫,赵柏. 近十年来的苏联体操运动[J]. 北京体育学院学报,1959(4):11 [9] 郑孙. 各项运动膝反射变化的初步研究[J]. 武汉体育学院学报,1962(3):10-17 [10] 张力为,毛志雄. 体育锻炼与心理健康的关系[J]. 广州体育学院学报,1995,15(4):42-47 [11] 张岩. 略论体育消费[J]. 成都体育学院学报,1993,19(4):19-24 [12] 于道中. 体质健康概念与我国学生体质健康状况[J]. 山东体育学院学报,1994,10(2):7-14 [13] 张琦. 从第五届至第九届全国体育科学大会分析我国体育科研的进展状况[D]. 济南:山东体育学院,2015:21 [14] 卢元镇. 论中国体育社团[J]. 北京体育大学学报,1996,19(1):1-7 [15] 曲宗湖,郑厚成,张燕. 论我国高校体育改革的发展与构思[J]. 体育科学,1998,18(4):6-9 [16] 毛振明,吴键,马铮. 体育教学模式论[J]. 体育科学,1998,18(6):5-8 [17] 国家体育总局. 改革开放30年的中国体育[M]. 北京:人民体育出版社,2008:56 [18] 张红华,缪志伟. 第八届全国体育科学大会入选论文分析[J]. 体育文化导刊,2008(6):94-97 [19] 刁在箴,马更娣,张莹,等. 中国体育健身俱乐部发展概况之研究[J]. 北京体育大学学报,2002,25(6):744-745 [20] 林显鹏,刘云发. 国外社区体育中心的建设与经营管理研究:兼论我国体育场馆建设与发展思路[J]. 体育科学,2005,25(12):12-16 [21] 黄汉升. 体育科学研究的方法学探索:基于中国体育学300篇博士学位论文的调查与分析[J]. 体育科学,2009,29(9):3-17 [22] 张力为,张凯. 体育科学研究方法向何处去?十个趋向与三个问题[J]. 体育与科学,2013,34(6):6-16 [23] 李博,黄汉升. 体育人工智能领域研究生培养的理性审视与实践方略[J]. 上海体育大学学报,2024,48(7):76-85

下载:

下载: