Realistic Dilemma and Action Path of High-level Sports Teams from the Perspective of Field Theory

-

摘要:

关于高校高水平运动队招生和建设管理工作的新政相继发布并引发关注。基于场域理论视角并结合高等教育和制度经济学相关理论,从我国高等教育场域特征出发探讨高校高水平运动队的发展困境和未来进路。发现:兼具招生政策形态和组织形态的高校高水平运动队与其所处的高等教育场域之间存在疏离性,进而造成知识生产面临严峻挑战、场域间贯通质量制约内生动力增长、制度报酬距离理想目标存在差距等深层问题。提出高校高水平运动队高质量发展的行动进路:立足场域基本特点,把握学科专业建设主线;立足场域贯通特色,优化人才培养机制;立足制度报酬增值导向,探索提升科技动力。

Abstract:In 2021-2022, a new policy on the recruitment and construction management of high-level sports teams in universities was released and sparked attention and discussion. In view of this, this article, from the perspectives of field theory, higher education theory and institutional economics theory, studies the development constraints and future paths of high-level sports teams in universities based on the characteristics of China's higher education field. It is found that the high-level sports teams in universities with both enrollment policy and organizational forms have alienation from the higher education field they are in, which leads to serious challenges in knowledge production, decreased endogenous power for quality constraints between field cut-through, and a gap between institutional rewards and ideal goals, among other deep-seated constraints. Proposes for the high-quality development of high-level sports teams in universities are included as follows: to grasp the main line of disciplinary construction with the basic characteristics of the field; to optimize the talent training mechanism with the characteristics of the field cut-through; and to explore the scientific power promotion with the guidance of institutional reward appreciation.

-

高校高水平运动队建设发展是我国体教融合、竞技体育发展和体育强国建设的重要议题。2021年9月,教育部和国家体育总局发布《关于进一步完善和规范高校高水平运动队考试招生工作的指导意见》[1],2022年1月,教育部又印发《关于进一步加强普通高等学校高水平运动队建设管理的意见》[2]。上述2份政策文件(以下统称“新政”)的公布使高校高水平运动队的发展议题再次受到广泛关注和讨论。

自20世纪90年代以来,关于高校高水平运动队建设发展的历史经验、实践特点和发展路径的研究逐步深入。从有关新政的讨论出发,我国关于高水平运动队的研究主要从两方面展开:一是凝练经验,分析高校高水平运动队的政策制度变迁,以及建设发展的历史经验和成就;二是构建对策进路,重在提出高校高水平运动队建设发展的理论路径或对策方案。但基于高校高水平运动队所处的教育场域,认识政策制度变迁的影响、发展面临的现实困境和优化路径的研究较少。为此,本文从教育视角切入,以场域理论为主轴,结合高等教育和制度经济学相关理论,揭示高校高水平运动队建设发展面临的现实问题,并尝试提出政策制度变迁下的行动框架。须说明的是,本文使用的“场域”概念及相应研究方法并非否认高校高水平运动队处于高等教育场域的事实,而是重在借助场域理论,对高校高水平运动队面临的问题挑战、未来发展进路提出新的思考。

1. 问题的提出

1.1 文献回顾

我国对高校高水平运动队的理论研究[3]始于1992年,该研究总结了东北地区某高校举办高水平运动队的相关经验,并提出高校高水平运动队持续发展的措施。截至目前,相关研究主要从高校高水平运动队的具体实践经验、中外比较分析、相关政策制度实践和体教融(结)合等4个方面展开。

其一,具体实践经验。①从具体运动项目出发:王志博等[4]探讨了国内高校冰雪项目高水平运动队对该项目发展的价值作用,并在分析所面临困境的基础上,提出冰雪项目高水平运动队应重视构建以体教融合为导向、秉持协同思维的多元化管理模式,形成政府主导、部门协作、社会参与的新局面;鲁婷婷等[5]在分析西北地区某省份高校乒乓球高水平运动队的机遇、优势、挑战、劣势后,提出利用全民健身机遇、推动训练科学化、重视文化教育等对策。②从具体高校情况出发:王宇等[6]、杨雪清等[7]分别分析华东地区某高校和西南地区某高校高水平运动队现状,并在总结其经验的基础上提出加强体教融合政策支持、完善队伍管理、探索社会力量参与、优化项目布局等策略;郭振等[8]从体教融合视角系统论述大学高水平运动队“清华模式”的历史生成过程并总结其经验,进而提出坚持全面育人理念、强化与体育系统的合作、把握项目布局重点的新时代进路。

其二,中外比较分析。介绍域外大学的竞技体育人才培养情况、基本模式和具体特点,并与国内高校实践进行比较,从中提炼可供我国高校高水平运动队借鉴的经验。乔曦等[9]介绍美国大学体育联合会(National Collegiate Athletes Association,NCAA)体系下高校高水平运动队在整体化、专业化、系统化、科学化方面的建设经验,并提出我国高校高水平运动队可以从赛事整合、专业提升、系统管理、科学训练等方面获得启示。陈星飚等[10]在总结美国、德国、英国、俄罗斯和日本等国竞技体育后备人才培养模式的基础上,分析我国较成功的高校高水平运动队模式,并提出我国高校高水平运动队发展应重视健全法制和组织保障体系、推动科研与体育资源结合、积极吸纳社会资源支持等。卢文云等[11]系统分析美国NCAA运动员文化学习管理模式(制度设计原则、招生资格规则和学习评价制度等),并提出我国高校高水平运动队建设应重视文化学习、加强招生管理、严格在校学习管理等建议。

其三,相关政策制度实践。马宣建[12]在系统梳理高校高水平运动队政策生成的历史过程后,从完善体教结合制度供给的角度提出重视文化教育、高水平运动队地位作用和科技创新的建议。李晋裕等[13]围绕《关于开展学校业余体育训练,努力提高运动技术水平的规划(1986—2000年)》这份重要历史文件,就其对高校高水平运动队的影响,评价、分析政策成效和有待解决的问题。何强等[14]从整体视角总结、评价我国高校高水平运动队政策的积极成效,并提出存在培养目标定位不清、政策支持力度不够、行政组织壁垒等深层制约。郭晓培等[15]在总结1985—2022年我国高校高水平运动队建设历史经验的基础上,分析高校高水平运动队面临的现实困境,提出制定多层次、多阶段、多维度目标,构建多部门协同推进机制,建立教学、训练、竞赛融合发展体系,推动科学训练、学科协作和教练团队建设,健全纵横贯通的竞赛体系等对策。值得关注的是,我国高校高水平运动队新政发布后,黄璐等[16]聚焦高校高水平运动队考试招生新政,重点分析其政策目标、现实作用,并提出发挥体教融合独特优势、完善准入和退出机制、加快赛事体系融合、引导专业设置等优化策略。

其四,体教融(结)合。关于高校高水平运动队建设发展的研究无法脱离体教融(结)合的语境,已有研究将高校高水平运动队作为体教融(结)合的重要组成部分,从整体视角加以分析。冯建中[17]提出,高校高水平运动队是体教融(结)合的机制载体,应统一组织、统一规划、分步实施。虞重干等[18−19]指出,体教融(结)合是适应我国经济社会发展体制变迁的产物,而高校高水平运动队既是体教融(结)合的重要载体,也是学校体育的重要组成。杨桦等[20]重点围绕高校高水平运动队建设发展模式主题,在总结已有实践经验的基础上,提出高校高水平运动队应大力探索院校化、市场化、社会化的体教融合发展模式。杨国庆[21]通过考察体教融合背景下我国高校高水平运动队的历史阶段,总结出“清华模式”“南体模式”“学校办队”“省队校办”等多种路径模式,并分析其中的成效、经验与不足,进而提出坚持国民教育体系培养竞技体育后备人才的目标、完善队伍内涵建设、增强高水平运动队在学校体育领域的辐射带动作用、推动人才培养模式多元化、完善赛事体系等优化策略。刘波等[22]针对体教融合面临的困境,提出在高校高水平运动队建设中应积极构建体育系统释放更多资源的短期路径,以及体育系统和教育系统达成一致的长期路径。柳鸣毅等[23−24]在系统分析高校高水平运动队面临的问题后提出,其不应仅有发现并输送体育特长生的作用,还应适应体教融(结)合的目标要求,成为青少年体育治理一体化的重要环节,为高水平精英体育服务并实现多元价值作用。方奇等[25]基于体教融(结)合视野提出,在科学发展观指导下,高校应重视高水平运动队发展,发挥教学科研资源优势,政府则应给予大力支持。

总体来看,已有研究[4-8,12-13,16,20-21]在政策制度理解和实践经验总结两方面呈现出以下特点:①将高校高水平运动队视为一种招生政策形态,置于体教融合改革的宏观政策导向下,深入分析高水平运动队的政策设计目标、实施成效及其与体育、教育行政系统政策供给之间的关系,并提出具体优化建议;②将高校高水平运动队视为一种组织形态,从组织个性和共性视角分析其发展的经验、模式、参照和路径。同时,已有研究[9-11,22-25]揭示了高校高水平运动队具备的两大功能:①保障功能,即保障学生运动员的学历教育需求;②发展功能,包括促进学生运动员在竞技运动能力和道德文化综合素质上全面发展的育人功能,以及助力国家竞技体育和青少年健康促进的公共功能。基于以上两大功能,可提炼出我国高校高水平运动队建设发展的“理想循环模型”:从中学阶段选拔吸纳较高能力素质的学生运动员—高校高水平运动队训练培养—支持重大比赛参赛、竞技体育和大学体育发展—更有力地促进中学阶段学生运动员的培养选拔。

1.2 新问题方向:深度审视教育场域

我国高校高水平运动队与其所处教育场域尤其是高等教育场域之间的关系有待进一步深入分析。一方面,从历史、现实和未来交互分析视角看,已有研究重在厘清政策制度变迁历史,并分析政策制度供给对高校高水平运动队的作用与影响,而对高等教育场域的基本特点与政策制度间的互动关系论述不多。另一方面,从具体经验和比较分析视角看,已有研究侧重对高校高水平运动队保障功能的分析,而将发展功能置于政治领域(即教育行政和体育行政系统)的资源配置语境下考量,高水平运动队所处的高等教育场域仍然处于“失语”状态,从而导致相关对策分析呈现一定的偏向性,更强调外部政治领域的行政主体融合、政策资源支持优化等路径。诚然,行政力量及其推动的政策配置和资源配置对高校高水平运动队建设发展具有关键作用,但仅基于外部支持视角分析难以深刻定位并回应高校高水平运动队面临的掣肘问题。

其一,在现实形态方面,已有研究揭示出我国高校高水平运动队兼具政策形态和组织形态。从比较分析的视角看,作为竞技体育发达国家,美国建立的NCAA体系同样针对学生运动员的特点形成了专门化、系统规范的大学招生类型[26]和运动队组织系统。与其政策形态和组织形态的顺畅运行情况相比,我国的相关研究仍集中于高校高水平运动队的制度设计和组织建设上[27]。为何我国高校高水平运动队历经多次政策资源调整,在政策形态和组织形态上仍与体教融合设定的目标有较大差距?

其二,在功能实现方面,应重视解决高校高水平运动队面临的科学训练问题。当竞技体育专业领域都在寻求科学、精准、高效的训练解决方案[28]时,如何落实推动高校高水平运动队科学训练的重要任务?高等教育领域丰富的人才培养资源和科研创新资源为何难以转化为科学训练资源?高校高水平运动队所需的外部政策支持应如何优化?有研究[22]指出,在学校体育领域,高水平运动队作为身处高等教育学段的“高阶形态”,需要发挥其对基础教育学段学校体育的引领作用。那么,这种引领作用应当通过何种机制实现?是否单纯通过高校高水平运动队招生政策调整即可?

当然,部分研究也针对高校高水平运动队建设发展提出了具有启发意义的新观点。有研究[16]在探讨新政影响时提出,应重视高校内体育学科专业的转型发展,并认为这是推动高校高水平运动队持续发展的关键。有学者[29]指出,新政可能的影响之一在于部分高校将积极规划设立体育学类专业,这有利于我国体育学科建设和人才培养。还有研究[30]在梳理、分析体育进入高考的模式后指出,高考招生环节对竞技体育后备人才建设有重要作用,但作用有限,更关键的是招生后的人才培养模式。这些观点共同指向在探讨高水平运动队面临的问题和发展路径时,应当重视高等教育场域基本特征的影响。

基于此,本文提出高校高水平运动队研究的新问题方向:高校高水平运动队与其所处的高等教育场域之间存在何种关系?针对这一关系的特点,我国高校高水平运动队面临的掣肘问题和进一步发展的行动框架是什么?

2. 理论基础与研究方法

2.1 理论基础:场域与制度报酬

高校高水平运动队与其所处高等教育场域之间的关系属于社会实践的范畴,因此引入“场域”这一社会学理论概念以及有关教育场域和高等教育场域的理论观点。同时,教育领域的政策制度安排和变迁对高校高水平运动队建设发展具有关键作用,在探讨高校高水平运动队与其所处场域之间的关系时还须结合制度经济学理论展开。

其一,“场域理论”由社会学家布尔迪厄提出,是社会科学中的经典理论。场域是一个关系性概念[31],“从分析的角度来看,一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络(network)或一个构型(configuration)”。布尔迪厄认为,现代社会是高度分化的,社会世界是由大量具有相对自主性的小世界构成的,这些小世界的本质是由不同性质的客观关系构成的空间。

其二,场域理论对身处其中的行动主体行为提出一系列洞察。该理论指出,行动主体行为一般受制于场域本身具备的规则和逻辑,这些规则和逻辑还将指导行动主体执行相应的行动策略[32]。在场域内,各行动主体的地位源自其所具有的经济资本、文化知识资本、社会关系资本和符号资本。

其三,从场域理论出发,可以形成对高等教育场域主要特点的认识。高等教育场域是教育场域概念的子概念。根据场域的一般理论,教育场域是指教育者、受教育者以及其他教育参与者之间形成的一种以知识生产、传承、传播和消费为依托,以人的发展和提升为旨归的客观关系网络[31]。教育场域内最重要的资本是文化知识资本。有研究[33]指出,中国高等教育场域具备3个典型特点:①独立且相对依赖性,高等教育场域既独立运行,又相对依赖政治场域和其母体教育场域;②关系性,该场域由一系列客观关系构成并形成内部关系网络;③竞争性,场域内不同行动主体为争取资源而展开竞争。

其四,从制度经济学的制度报酬视角看,政策制度是影响高等教育场域的力量之一。就现实而言,政策制度的变迁对高校高水平运动队建设发展具有重大影响。更为关键的是,基于实践探讨高校高水平运动队与其所处场域关系、高校高水平运动队的未来发展进路,不仅要理解政策制度如何变迁,更要理解政策制度为何变迁。在这方面,制度经济学的制度报酬视角能够给予一定的启发。该理论的代表学者戴维斯等[34]提出,理解制度变迁的重要视角在于制度安排下的“获利能力”(即制度报酬),如获利能力无法在现存的制度安排中实现,那么就会导致一种新的制度安排形成(或变更既有制度安排)。诺思[35]指出,报酬递增是形塑制度变迁路径的主要力量之一。由此,就理解我国高校高水平运动队的政策制度变迁而言,制度报酬具有重要意义。

根据上述理论认识,本文提出认识我国高校高水平运动队与其所处高等教育场域关系的理论框架。

其一,知识生产(本文中的“知识生产”是对知识生产、传承传播、应用实践的概括性表述)的核心导向。高等教育场域属于教育场域的子领域,因此,教育场域的本质特点也是高等教育场域的基本特点,包括知识生产的高度重要性和推动人的全面发展。从已有研究看,针对高校高水平运动队促进人的全面发展的讨论较多,此处不再赘述,主要针对知识生产作进一步阐述。根据高等教育理论,对高等教育的知识生产特点需从两方面把握:①知识生产模式。吉本斯(Michael Gibbons)提出了高等教育知识生产的双模式(模式Ⅰ和模式Ⅱ)理论[36]。模式Ⅰ是指以单一学科为基础的纯科学研究,知识生产与应用分离;模式Ⅱ是指在应用语境下开展跨学科、跨部门合作,更强调知识的效应与知识生产情景化。②知识生产载体。高等教育一般理论和高等体育教育理论[37]均指出,学科专业是知识生产乃至传承创新的基本载体。因此,从理论逻辑看,基于模式Ⅱ的知识生产视角对理解高校高水平运动队与高等教育场域之间的关系具有重要意义。

其二,场域间贯通的重要价值。如上文所述,中国高等教育场域的基本特点之一在于高等教育场域对母体教育场域的依赖性,即高等教育场域和总体教育场域、分支教育场域(基础教育、职业教育)之间具有很强的贯通性,这也是被广泛认可的高等教育在教育领域中具备龙头作用的基本理论支持。同时,教育场域也与社会中其他场域发生联系。结合高校高水平运动队兼具招生政策形态和组织形态的实践特点,场域间贯通应成为理论分析框架的主要维度。

其三,高等教育场域对制度报酬递增的支持作用。依据制度经济学理论,寻求制度报酬增加是制度变迁发生的重要原因。就高校高水平运动队而言,作为一项关于高等教育场域的重要制度安排,其在高等教育场域内的存续状态表明,高等教育场域应当能够支持这项制度安排实现制度报酬递增。当然,这是理论认识中的“应然”状态。需要进一步追问的是,在“实然”状态中,身处高等教育场域内的高校高水平运动队是否实现了制度报酬递增?存在哪些问题?新政实施后如何基于高等教育场域推动制度报酬增长?这些问题是后文分析的重点。

2.2 研究方法

根据2021—2022年关于高校高水平运动队招生和建设管理工作新政的实际影响,笔者重点访谈长期从事高校高水平运动队建设发展工作的专家,了解高水平运动队与所处高等教育场域间的关系特点、面临的深层掣肘问题和未来发展进路。具体从以下两方面展开。

其一,制定访谈问题清单。根据上文所述理论框架,制定包含与高等教育场域关系、知识生产作用影响、场域贯通性特点、制度报酬情况和中外比较分析等5个方面的访谈问题清单(表1)。

表 1 访谈问题清单Table 1. The list of interviewing问题域 问题要点 与高等教育场域关系 高水平运动队与所在高校和高等教育场域之间互动的幅度和深度 知识生产作用影响 制度变迁下设立体育学类专业对高校高水平运动队的影响 场域贯通性特点 高校高水平运动队与基础教育及其他场域的联通情况 制度报酬情况 高校高水平运动队对学生、队伍、学校、国家的报酬作用 中外比较分析 美国NCAA体系对我国高校高水平运动队体系的借鉴价值 其二,确定访谈对象。根据我国高校高水平运动队区域分布情况(表2),按照传统的东部、中部、西部三大地域划分,选取高校高水平运动队布局最集中的东部地区高校(T校、D校、H校、E校),并对每校长期负责高校高水平运动队建设发展的相关负责人(共6人)开展半结构式访谈。

表 2 我国高水平运动队所在高校区域分布Table 2. The regional distribution of colleges with high-level sports teams区域 高水平运动队

学校数/所占比/% 东部 144 50.88 中部 76 26.86 西部 63 22.26 数据来源:《教育部办公厅关于公布2020年普通高校高水平运动队技术调整结果的通知》[38]。 须说明的是,本文访谈研究旨在从场域理论等视角出发,从较小的切面入手采集来自高校高水平运动队一线的案例情况,以深度认识高校高水平运动队在高等教育场域面临的掣肘问题,回应学界有关新政实施对高校高水平运动队建设发展影响的关切,并为其对策进路分析奠定基础。

3. 高等教育场域内高校高水平运动队发展面临的掣肘问题

3.1 场域关系:高水平运动队与高等教育场域疏离

根据场域理论,场域既有物理空间的含义,也有关系网络的含义。行动主体在场域内拥有的“资本”含量是影响行动主体与场域之间关系和行动主体在场域内地位的关键因素。教育场域理论指出,文化知识资本是包含高等教育场域在内的教育场域中最重要的资本。同时,从场域概念本身具备的社会关系属性看,场域内的行动主体也存在积累社会关系资本的可能性。因此,结合高校高水平运动队实际,可以从高校高水平运动队拥有的核心文化知识资本和辅助社会关系资本两方面考察其与所处高等教育场域之间的关系。

其一,核心文化知识资本。4所学校的受访对象均不同程度地认为,高校高水平运动队在这方面与高等教育场域之间存在一定的疏离性。3所学校受访者表示,所在学校在新政前并未设立体育类专业,高水平运动队学生运动员均在其他专业混班就读。他们指出,高水平运动队是高校内的体育特色型组织,其作为招生政策形态吸纳具有运动特长的中学生,作为组织形态发挥竞技运动训练作用,而在培养学生运动员掌握体育领域的知识、理论方面不需要发挥很大作用。D校受访者坦陈,高水平运动队自身在文化知识能量积累方面较弱,与学校内其他类型的组织尤其是院系组织相比,存在较大差距。H校受访者则在访谈中指出,从学生运动员个体的学习生活状态看,高水平运动队中具有突出竞技实力的往往是在役运动员,但这一群体长期在专业体育系统内训练备战,在高校内学习生活的时间极短,对其而言,高校仅作为学历教育保障力量存在,其与高校或高等教育场域的关系是浅显而疏离的。H校受访者进而提出,新政中有关提高就读非体育类专业分数线的规定将导致大量学生运动员被体育类专业录取。这有利于高校高水平运动队真正积累形成推动我国竞技运动发展的人才队伍基础,也有利于发挥学生运动员在运动项目实践经验、运动技能等方面的比较优势,提高体育人才培养质量。

其二,辅助社会关系资本。有3所学校受访者表示,近年来,学校已开始进行一系列实践尝试,通过高水平运动队与普通学生队开展混编赛事、承办国内高水平大学生赛事、积极借助体育类学生社团力量、招募普通学生担任队伍经理等方式,在一定程度上提高了校内社会交往开放度。T校受访者进一步指出,在新政的录取专业政策实施过程中,应考虑到高水平运动队学生大概率集聚在体育类专业的情况对高水平运动队和学生在高校内社会关系资本积累的冲击作用。

由此可见:在文化知识资本上,高校高水平运动队积累薄弱,与所处的高等教育场域关系存在疏离性;在社会关系资本上,应重视新政实施后学生运动员集聚在特定专业进而衍生的消极影响。

梳理、分析文献发现,从招生政策维度审视,尽管NCAA体系不限制学生运动员的就读专业,但对其学业能力有着严格规定,且依据其学业能力对学生运动员参加大学系统比赛和其大学学业发展提出一系列具体约束[11],即在人才培养环节高度重视契合高等教育场域的规则,避免在学生个体和队伍群体层面出现疏离问题。

3.2 知识生产:学科专业建设面临严峻挑战

知识生产是高等教育场域的核心导向,学科专业是知识生产的主要载体。结合新政关于体育学专业录取的规定,从访谈情况看,我国高校高水平运动队面临以下挑战。

其一,学科专业建设面临“双重要求”交织的现实困境。一方面,受访者均表示,从高等教育理论和高校高水平运动队长期发展视角看,设置体育类专业具有深远的积极效应,但长远益处和高水平运动队的现实困境之间也存在矛盾。一位受访者表示,由于无法集聚必要的支持资源在近期开设体育类专业,故在2024年不招收高水平运动队学生。另2所学校在新政出台后分别成功申报并设置了体育教育和运动训练专业,但新增体育专业的主要动机在于适应高水平运动队新政,并为高水平运动队作为招生政策形态在校内存续提供基础。受访者指出,新设体育类专业后,高水平运动队发展不仅要满足原有的运动项目训练要求,还要遵循高水平运动队本就陌生的学科专业建设要求,具有较大挑战性。其二,学科专业知识谱系急需“突围”。T校受访者提出,新政实施后,新设置的体育类专业也将面临提高专业吸引力和人才培养成效的问题。据其了解,国内已有部分高校开始探索建立体育类专业叠加相关专业的“双学位”模式,问题的关键在于高水平运动队能否尽快生成较高质量的人才培养体系。D校、H校受访者则指出,应充分预估新政实施后的溢出效应,即通过体育单招考试就读运动训练专业的学生运动员数量较快增长将成为大概率事件,运动训练等专业毕业生可能面临结构性过剩的风险,因此,体育学学科专业的知识谱系应尽快面向学术前沿推陈出新。其三,学科专业师资队伍有待生成。受访者均表示,在知识生产方面,高校高水平运动队面临的又一困境在于,匹配高等教育场域体育类专业建设发展需求的师资力量缺乏历史积累。其四,学科专业知识创新资源交流乏力。针对高水平运动队与高校内其他学科专业组织在教学科研等知识资源上对话交流的问题,受访者均表示,这样的交流主要表现为借助、依托其他学科专业为运动员学生提供高等学历教育,然而较具深度的人才培养和科学训练研究等在现实中从未展开也极难展开。

高校高水平运动队在人才培养、学术创新的知识生产方面面临严峻挑战,其根本原因在于高水平运动队习惯于作为招生政策形态存在,而在组织形态上长期与高等教育场域关系疏离,对知识生产缺乏系统而具体的考量,既难以适应高等教育场域的学科专业规则、缺乏学科专业建设的历史性资源积累,又难以从体育学科专业中汲取组织形态发展资源。但同时需要指出的是,访谈内容也显露出突破困境的尝试,即依托高等教育场域自身具备的较丰富的知识资源,积极推动知识谱系更新,重塑体育学科专业的人才培养吸引力和知识创新牵引力。无论是“双学位”培养模式的探索,还是知识谱系更新发展方向的提出,其内在均指向厘清人才培养目标、优化教学课程体系,并探索形成与运动训练有机融合的人才培养路径。

3.3 场域贯通:贯通质量制约内生动力增长

从场域和教育场域理论可知,高水平运动队身处的高等教育场域具有与其他场域贯通的特点。基于实际情况,可以合理推断高校高水平运动队与基础教育、体育行业场域的贯通情况应为关注重点。

其一,与基础教育场域贯通。受访者均指出,高等教育场域和基础教育场域贯通是高校高水平运动队存在和发展的重要基础,而现实问题在于高等教育和基础教育场域间的贯通质量提升不充分。基础教育场域的学校体育和竞技运动发展水平有待整体性提升,目前基础教育场域的竞技运动人才培养对高等教育场域的高水平运动队而言作用有限。同时,受访者普遍提出,就不同运动项目尤其是集体项目而言,应考虑适时探索对新政规定的运动技能测试统招考试的优化方式,以应对集体项目队伍中不同位置的竞技体育人才需求,保持并提高高水平运动队的整体实力。可见,受访者仍然聚焦于高校高水平运动队作为政策形态单向度地从基础教育场域汲取队员生源的作用,而对高校高水平运动队反哺、推动基础教育场域学校体育发展的作用思考较少。

其二,与体育行业场域贯通。受访者均指出,当前我国高校高水平运动队教练员的主要来源为退役运动员,且较欢迎有国家队经历者,但这些教练员的成长路径集中体现为“带教制”下的经验传授式,在精准科学训练方面(特别是在田径、游泳、“三大球”等项目上)与国外存在较大差距。同时,由高校高水平运动队自主培养的教练员人才极少。可见,高水平运动队在极为重要的训练培养领域仍沿用传统教练员培养路径,难以发挥高等教育优势自主培养高水平教练员人才。

场域贯通质量制约高水平运动队实现体育人力资源增值的目标,这进一步导致高水平运动队作为组织形态面临的发展效能不足。同时,其在高等教育场域与其他学科专业主体的竞争中趋于弱势。

3.4 制度报酬:发展报酬递增机制有待形成

制度经济学理论指出,推动政策制度变迁的主要动力之一是具备一定力量的行动主体(如政治领域的政府)对于现存政策制度报酬的客观和主观认知。新政无疑是我国高等教育场域内重要的政策制度变迁。为此,笔者在访谈中不仅设置了制度报酬现实情况题项,还基于比较分析的视角了解了受访者对高校高水平运动队的相关认识与思考。

其一,制度报酬现实情况。①在国家层面,受访者指出,从我国高校高水平运动队的整体发展看,其对国家竞技体育实力的推动作用极为有限,并未发挥为重大比赛提供有力的运动员人才支持的作用,但部分受访者提出,在少数运动项目(如射击、田径、足球、篮球)上,我国高校高水平运动队具备发展潜力,并已有队员入选国家队。②在高校层面,基于高水平运动队的制度设计,高校通过高水平运动队取得的主要是社会声誉报酬。③在队伍层面,主要取得的是高水平运动队存续报酬。④在学生层面,4所高校的受访者均指出,近年来高水平运动队学生运动员总体上主要按就读的专业进行就业或通过单列的研究生招考渠道升学,毕业后从事与体育运动相关职业的较少。

其二,中外比较情况。以美国为例,NCAA制度体系构建形成了不同主体的报酬递增良性发展格局[9]。在学历学位教育上,高等教育场域发挥保障功能;在高水平运动队发展上,依托高等教育场域集聚生源、教育教学资源、科学训练资源和高水平教练员人才资源。在这样的高等教育场域支持下,可在学生层面获得个人成长报酬,在高水平运动队层面获得优秀成绩积累报酬,在高校层面获得社会声誉报酬、体育竞赛收入报酬和新一轮高水平学生运动员生源报考报酬,在国家层面收获大学体育系统供给高水平人才的报酬。受访者集中探讨了两大体系制度报酬结果差异的主要原因。T校受访者指出,美国NCAA体系之所以对该国竞技体育发展发挥巨大作用,关键原因在于市场化的社会主导型体育发展路径的历史条件致使专业竞技运动训练资源与高校相伴相生,并通过资金收益等方式持续形成良性激励,支持美国大学系统中的运动队可以在教育层面集聚优质生源,在科技层面融入应用前沿成果,在人才层面汇聚利用高水平教练员和保障服务人才,从而形成高水平竞技体育人才从大学走出进而推动国家竞技运动水平整体提高的良性循环。E校受访者指出,就我国而言,要在高等教育场域内形成高水平运动队发展的良性循环,还需要体教融合等一系列制度政策的深层改革,以及体育科技领域的创新资源导入。T校受访者以运动食品营养为例,指出我国与美国的大学运动队科研服务保障水平存在明显差距。

由此可见,①我国高校高水平运动队的制度供给仅在学生层面获得学历保障功能报酬,在高校层面收获社会声誉报酬,而国家整体层面的高水平运动人才支持报酬以及高水平运动队层面的高质量发展报酬难以形成有效增量,窦海波等[39]的研究也揭示了这一问题。②我国高校高水平运动队正在探索新的发展策略。受访者指出,无论是新政设定的为重大赛事提供体育人才支持的目标,还是体育类学科专业的长效建设,在现有条件下都难以一蹴而就,而需要在高校高水平运动队探索实践、高校鼓励支持和行政力量政策制度优化等因素下逐步推动。有受访者提出,可以尝试建立培养“学训双优”的体教融合示范,然后在此基础上通过增强高校高水平运动队内生发展动力和优化外部政策供给等方式,逐步实现为国家竞技运动发展提供有力人才支持的目标,推动国家层面的报酬递增。

4. 高等教育场域内高校高水平运动队的发展进路

已有学者[40]提出,我国高等教育和奥林匹克运动之间关系“疏远”。本文中高校高水平运动队与高等教育场域之间“若即若离”的关系特征[22]也得到一定程度的印证。高校高水平运动队的发展进路需要在评价认识制度变迁和把握理论资源(思想性)、实践资源(可操作性)的基础上加以探讨。当然,理论探讨重在对实践创新“突围”并发挥启示性作用,要真正实现落地还需要更多实践探索积累。

政治系统推动的制度变迁构成影响高校高水平运动队最重要的变量。因此,在探讨发展进路时,需要从体教融合视角对新政这一制度变迁作出评价认识。

第一,新政的制度变迁对高校高水平运动队的招生政策形态和组织形态作出深刻调整。一方面,新政在政策理念上进一步明确了人才培养定位,进而推动了选拔录取机制调整,对长期以招生政策形态为发展基础的高水平运动队产生重大影响。另一方面,在制度变迁下体育学科专业的作用浮现,并成为高校高水平运动队组织形态生长发展的载体。需要指出的是,正是因为新政制度变迁对高校高水平运动队的存续发展产生重要影响,政府部门应在后续工作中充分考虑新政下高校高水平运动队转型发展难以一步到位的实际问题,更加重视、尽快制定实施配套的指导支持方案[41]。

第二,新政的制度变迁蕴含着对高水平运动队发展前景的深刻追问。正是由于高水平运动队既难以与高等教育场域的基本特征耦合,又难以积累组织形态下的发展动力并取得预期的推动体教融合发展的成效,才有新政的深度调整。此外,新政在客观上“倒逼”高水平运动队逐步摆脱招生政策形态下的路径依赖,更加重视探索新的发展进路。

第三,新政的制度变迁也蕴含对体教融合发展动力的深刻追问。高水平运动队是体教融合的重要载体,体教融合的目标在于通过国民教育体系培养竞技运动人才。招生录取是培养工作的组成部分,但并非全部内容。新政对于体育学科专业设立的影响[29]折射出,相较于突破政治系统内的政策壁垒、体育系统注入竞技体育训练竞赛资源,在高等教育场域内,除了招生政策形态的资源支持,是否还有其他有待发掘的推动体教融合的支持性资源。从调研和分析情况看,基于高等教育场域基本特征和新政下体育类学科专业布局逐步扩展的实际情况,应将发掘学科知识资源纳入高水平运动队发展进路。

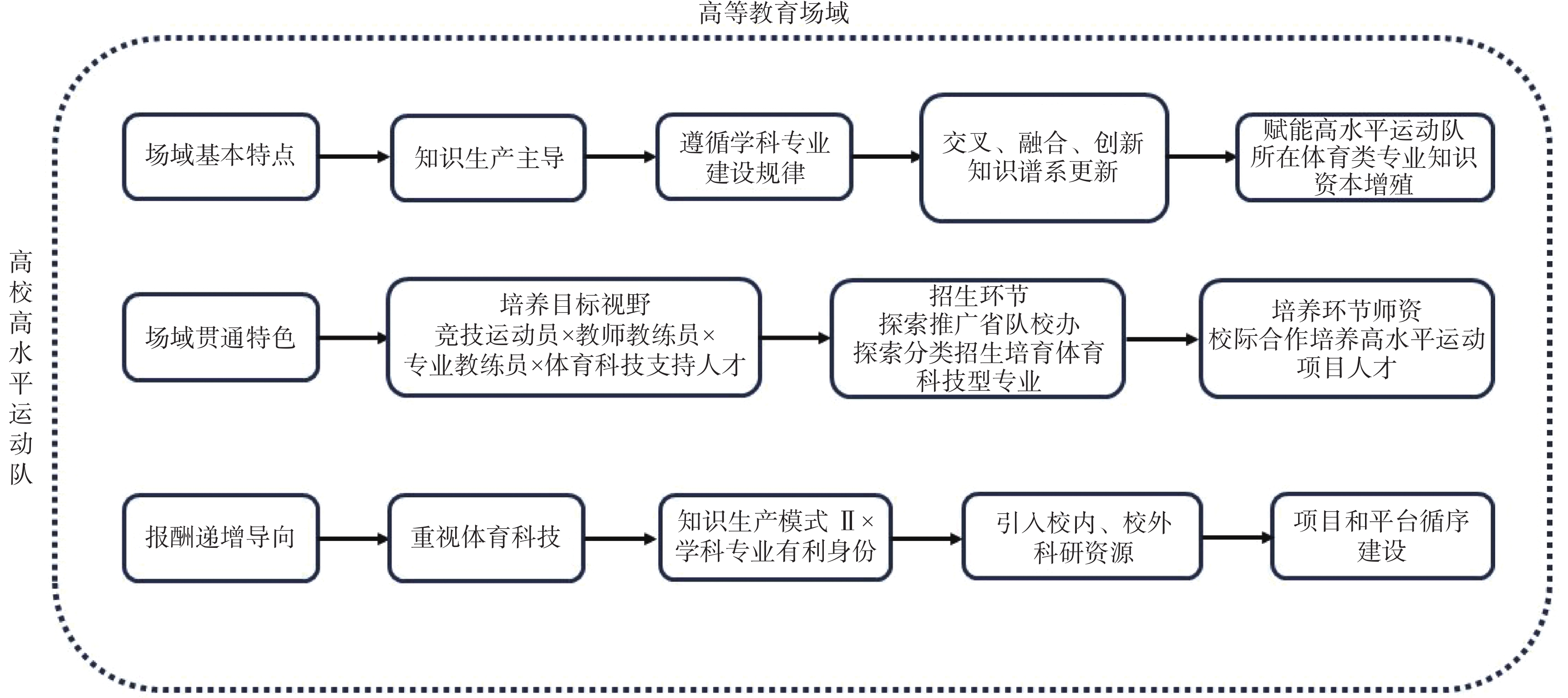

基于前文分析和体育学科专业发展的视角,可以探索建立立足高等教育场域基本特征、场域贯通特色和制度报酬增值导向的高水平运动队建设发展行动进路(图1)。

4.1 立足场域基本特征:把握学科专业建设主线

其一,把握高等教育场域的知识主导特点。从理论上看,高校高水平运动队在高等教育场域内面临的主要问题在于其知识生产功能薄弱,进而无法形成自身的文化知识资本增殖。同时,根据高等教育理论,学科专业是高等教育场域内的知识生产载体。从实践看,新政实施后体育类专业将成为高校高水平运动队发展的实际依托载体,其建设发展水平将与高校高水平运动队的建设发展水平形成更加紧密的联系。因此,学科专业建设应当成为高校高水平运动队发展的主线。

其二,遵循学科专业建设规律,坚持推进体育类专业知识谱系更新。对身处高等教育场域的高校高水平运动队而言,学科专业建设成为主线的根本含义在于衔接经济社会发展变迁下的学科范式转型。有研究[42]在探讨我国体育学学科范式转变时指出,体育学学科范式及其知识谱系从计划经济下的“赶超型”范式加快转变为适应公共健康需求和科学化训练的“生活型”范式,这一过程能够释放强大的育人能量。无论是构建“双学位”模式的探索还是倡导构建前沿学术资源注入传统运动训练专业,皆不应仅将其视为新政制度变迁下的“权宜之计”,而更应探究高校高水平运动队体育类专业建设的新思路:适应体育学科范式转型趋势,充分利用高水平运动队所在高校各类学科专业知识资源较为富集的场域优势,以学科间交叉推动学科间知识融合,将前沿科技知识、人文社科知识、思政德育知识注入体育学学科专业知识谱系,进而通过知识谱系更新赋能体育类专业提高自身吸引力和文化知识资本生成能力。例如,可在新政实施和体育类专业布局扩展之际,遵循高校本科专业建设逻辑,利用高校高水平运动队体育资源集中、运动实践积累较厚实的有利条件,积极探索构建国家级或省市级“以体育人”思政德育示范。

4.2 立足场域贯通特色:优化人才培养机制

其一,拓宽培养目标视野。从访谈情况看,受制于内外诸多因素,目前要实现从高校高水平运动队中走出大批竞技体育领域的精英运动员非常困难。但基于新政实施后部分综合类高校探索举办体育类专业,以及此类专业将大概率承载高校高水平运动队学生的情况,可以尝试拓宽培养目标视野。一方面,在人才需求端,已有研究[43−45]提出,从体教融合改革深化大局看,不仅要有学生运动员,还需要大批能够造就较高水平学生运动员的教师、教练员,他们应当成为中国学校体育改革发展的重要力量。另一方面,在人才供给端,受访者普遍表示,从高校高水平运动队招生路径入校就读的学生大部分不在体育领域就业。笔者认为,如能基于高等教育和基础教育场域、体育行业场域的贯通特色,在培养精英运动员之外拓宽高校高水平运动队所设体育类专业的培养视野,重视培养兼具运动竞赛水平和扎实知识文化的学校体育师资人才、竞技体育教练员和体育科技支持人才,不失为一条可行路径。

其二,提高招生环节成效。根据访谈情况,新政在统一招考模式、提高考试分数、限定录取专业等方面可能会对近期高校高水平运动队报考群体产生影响。须注意的是,身处高等教育场域的高校高水平运动队不应忽视具备“学训双优”潜力的高质量生源动态形成的前景[46]。可以围绕高等教育场域和基础教育场域对接,从以下2个方面展开探索。①在短期路径上,推动“省队校办”和大中小学“一条龙”布局深度融合。有受访者提出,可以基于场域贯通开放特色,积极探索省队校办模式,推动专业竞技体育资源导入高校高等教育场域。同时,以高校为龙头,有计划地衔接中学和小学运动队,逐步激活大学体育对基础教育体育的牵引作用。据了解,已有部分师范类院校开展了实践探索:通过高校和体育系统建立合作协议形成制度保障,高校利用其自身资源和附属基础教育机构资源建立大中小学“一条龙”梯队,并配套育人资源支持;体育系统在大中小学内设立青训基地并相应配置训练竞赛资源;高校则依托组建的队伍进一步开展体育科学研究创新。②在长期路径上,探索生源选拔多元化。有研究[47]曾提出高校高水平运动队按照较高水平高中体育特长生、退役运动员分类设置并改进招生方式的观点。同时,从当前国内体育类专业建设实践看,诸如“运动能力开发”等“体育-科技融合型”本科专业已现雏形[37]。综合理论认识和实践经验,可以探索进一步细化招生方式,高校高水平运动队在与基础教育场域贯通时,不仅可从中学阶段选拔竞技运动特长学生,还应围绕学科专业建设要求,同等重视通过普通高考方式选拔具备理学、工学、医学兴趣和知识基础的学生进入本科体育类专业就读,推动体育类专业向科学化方向快速发展,为高校高水平运动队和更加广泛的竞技体育科学创新发展构建人才储备。

其三,逐步解决培养环节师资力量的关键问题。无论是根据高等教育规律还是高校访谈情况,制约办好体育类专业、提高人才培养水平的关键问题之一在于师资力量不足,以及由此带来的课程教学供给困难。新政实施后,已有高校通过高等教育场域内行动主体贯通的方式探索解决之道,即设有高水平运动队的综合类高校和专门的体育类高校之间建立合作关系,以联合培养高水平运动项目人才为旨归,借助体育类高校在体育类专业上的经验和优势,为高水平运动队所在的综合类高校提供师资力量支持。

4.3 立足制度报酬增值导向:探索提升科技动力

从前文有关高校高水平运动队面临的制度报酬递增困境的分析可以看到,体育科技对高校高水平运动队制度安排报酬增值具有重要作用。

在理论层面,有研究[48]提出,高校高水平运动队须重视提高科学训练水平,增强内涵建设和综合效益。还有研究[49]基于大学高等教育场域特点提出大学体育“二元性”观点,即不仅要重视体育能为大学带来什么,还要重视大学能为体育带来什么,由此进一步提出,高水平运动队须配有高水平体育科研力量,充分重视、积极汲取社会资源。

在实践层面,相较国内研究情况,国外关于高校高水平运动队的研究[27]更多集中于运动表现、运动损伤防护、运动心理学及心理学和医学的交叉研究。以美国大学篮球运动队为例,具有较高能力素质的主教练和具备较高科技含量的复合型教练-服务保障团队是其长盛不衰的主要原因[50]。就国内而言,科技创新对高水平运动队建设的重要作用已有实践案例支持[8,10,49]。

因此,基于高校高水平运动队自身建设发展具备的知识生产“模式Ⅱ”特点,以及“科技兴体”建设竞技体育强国的发展路径导向,应充分利用高等教育场域内科技创新资源较丰富的优势,以及学科专业作为高等教育场域内更易发起知识交流对话的有利“身份”条件,在获得一定支持的基础上,通过发掘校内科研资源、引入校外专业院校科研资源等方式,循序建立体育科研项目和平台载体,向高校高水平运动队逐步导入科技研发资源。

5. 结束语

本文在总结高校高水平运动队已有研究基础和政策制度变迁的基础上,围绕其发展路径,提出新的认识和理论进路。自20世纪80年代开始的高校高水平运动队建设实践对中国学校体育和竞技体育发展起到了积极的作用。但在一定程度上,作为兼具政策形态和组织形态的高校高水平运动队与所处的高等教育场域之间存在疏离性,这种疏离性致使高校高水平运动队难以依托高等教育场域基本特点在人才培养、创新服务上实现较大进步,也制约教(教育行政系统)、体(体育行政系统)、校(高校)、队(高水平运动队)、生(入校学生)等行动主体在既有制度约束下充分实现较高水平的报酬递增效应。因此,应基于政策制度变化,从高等教育场域基本特点出发,通过把握学科专业建设主线、优化人才培养机制、构建科技动力等开辟新的行动进路。此外,无论从场域理论还是制度经济学理论看,在体教融合改革深化的总体背景下,身处高等教育场域的高校高水平运动队要取得较好的发展成效,离不开场域环境、制度环境、社会心态认知及舆论环境等外部支持。

作者贡献声明:郑智巍:调研文献,撰写论文;作者贡献声明:陈佩杰:提出论文主题,设计论文框架,修改论文。 -

表 1 访谈问题清单

Table 1 The list of interviewing

问题域 问题要点 与高等教育场域关系 高水平运动队与所在高校和高等教育场域之间互动的幅度和深度 知识生产作用影响 制度变迁下设立体育学类专业对高校高水平运动队的影响 场域贯通性特点 高校高水平运动队与基础教育及其他场域的联通情况 制度报酬情况 高校高水平运动队对学生、队伍、学校、国家的报酬作用 中外比较分析 美国NCAA体系对我国高校高水平运动队体系的借鉴价值 表 2 我国高水平运动队所在高校区域分布

Table 2 The regional distribution of colleges with high-level sports teams

区域 高水平运动队

学校数/所占比/% 东部 144 50.88 中部 76 26.86 西部 63 22.26 数据来源:《教育部办公厅关于公布2020年普通高校高水平运动队技术调整结果的通知》[38]。 -

[1] 教育部 国家体育总局关于进一步完善和规范高校高水平运动队考试招生工作的指导意见[EB/OL]. [2023-09-24]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A15/moe_776/s3108/202109/t20210923_566097.html [2] 教育部关于进一步加强普通高等学校高水平运动队建设管理的意见[EB/OL]. [2024-01-28]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_938/s3279/202202/t20220222_601205.html [3] 隋路,王伯益. 普通高校试办高水平运动队初探[J]. 现代教育管理,1992(2):92-95 [4] 王志博,王飞,李薇,等. 高校建设冰雪项目高水平运动队的价值、模式与实施路径[J]. 哈尔滨体育学院学报,2022,40(4):43-49 doi: 10.3969/j.issn.1008-2808.2022.04.007 [5] 鲁婷婷,易书恒,闫振龙. 陕西省高校乒乓球高水平运动队的分析及对策研究[J]. 当代体育科技,2022,12(6):165-167 [6] 王宇,王建民. 江苏省“体教融合” 背景下高校高水平运动队管理与人才培养的研究:以河海大学高水平运动队为例[J]. 体育科技,2014,35(3):60-62 [7] 杨雪清,胡志. 普通高校高水平运动队培养模式研究:以四川省为例[J]. 四川体育科学,2012,31(4):117-122 doi: 10.3969/j.issn.1007-6891.2012.04.030 [8] 郭振,茹亚伟,毕金泽. 我国大学高水平运动队的体教融合研究:“清华模式” 的探索[J]. 北京体育大学学报,2021,44(1):43-51 [9] 乔曦,梁勤超. 美国高校高水平运动队建设经验与启示[J]. 体育文化导刊,2022(2):42-47 doi: 10.3969/j.issn.1671-1572.2022.02.008 [10] 陈星飚,郭晓培,梁凤波. 国内外高校高水平运动队培养模式研究综述[J]. 广州体育学院学报,2022,42(3):86-93 [11] 卢文云,刘帅,陈宁. 美国NCAA运动员的文化学习管理研究[J]. 西华师范大学学报(哲学社会科学版),2014(4):100-106 [12] 马宣建. 我国体教结合政策的形成与发展研究[J]. 上海体育学院学报,2005,29(2):1-5 doi: 10.3969/j.issn.1000-5498.2005.02.001 [13] 李晋裕,宋尽贤,裴永杰,等. 关于实施《关于开展学校业余体育训练,努力提高运动技术水平的规划》(1986—2000年)的笔谈[J]. 体育学刊,2001,8(4):1-3 [14] 何强,熊晓正. 我国高校高水平运动队培养模式的回顾与反思[J]. 河北体育学院学报,2011,25(1):53-57 doi: 10.3969/j.issn.1008-3596.2011.01.015 [15] 郭晓培,钟秉枢. 我国高校高水平运动队发展探析[J]. 体育文化导刊,2022(3):58-64 doi: 10.3969/j.issn.1671-1572.2022.03.011 [16] 黄璐,张琬婷,王小东,等. 我国高校高水平运动队考试招生新政:理念引领、现实关切与推进策略[J]. 上海体育学院学报,2022,46(11):28-41 [17] 冯建中. 大力推进“体教结合”:在清华大学《体教结合:国家视野中的认识与行动》高层论坛上的发言[J]. 体育科学,2005,25(2):3 [18] 虞重干. 科学发展观视野中的“体教结合”[J]. 上海体育学院学报,2005,29(5):19-22 doi: 10.3969/j.issn.1000-5498.2005.05.005 [19] 虞重干,张军献. “体教结合”与高校高水平运动队建设[J]. 体育科学,2006,26(6):79-84 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2006.06.015 [20] 杨桦,刘志国. 体教融合:中国特色竞技体育后备人才培养模式转化与创新[J]. 成都体育学院学报,2021,47(3):1-8 [21] 杨国庆. 体教融合背景下我国高校高水平运动队建设:历史考察、经验凝练与优化策略[J]. 北京体育大学学报,2022,45(7):33-46 [22] 刘波,黄璐,王松. 新时代大学体育的时代使命、维度生成与发展路径[J]. 北京体育大学学报,2022,45(7):8-18 [23] 柳鸣毅,丁煌. 我国体教融合的顶层设计、政策指引与推进路径[J]. 上海体育学院学报,2020,44(10):13-27 [24] 柳鸣毅,孔年欣,龚海培,等. 体教融合目标新指向:青少年健康促进与体育后备人才培养[J]. 体育科学,2020,40(10):8-20 [25] 方奇,刘云朝,周建社,等. 普通高校高水平运动队建设“体教结合”的新视野[J]. 首都体育学院学报,2008,20(2):35-37 doi: 10.3969/j.issn.1009-783X.2008.02.010 [26] Mission and Priorities[EB/OL]. [2024-05-01]. https://www.ncaa.org/sports/2021/6/28/mission-and-priorities.aspx

[27] 陈磊,李洪波,李卫东. 高校高水平运动队研究综述与展望:基于CiteSpace的可视化分析[J]. 四川体育科学,2022,41(4):126-132 [28] 杨国庆. 中国竞技体育人才精准化培养模式创新的四重逻辑[J]. 上海体育学院学报,2023,47(11):17-27 [29] 慈鑫. 停招后的高校高水平运动队何去何从[N]. 中国青年报,2023-02-28(8 [30] 唐炎,陈佩杰. 体教融合发展中的高考动力因素[J]. 上海体育学院学报,2020,44(10):28-33 [31] 刘生全. 论教育场域[J]. 北京大学教育评论,2006,4(1):78-91 doi: 10.3969/j.issn.1671-9468.2006.01.007 [32] 陈磊,宋燕. 高校优势学科建设工程的场域理论分析:以江苏省为例[J]. 高校教育管理,2012,6(5):18-24 doi: 10.3969/j.issn.1673-8381.2012.05.004 [33] 李成明,王晓阳. 教育博士的发展定位与培养:场域理论视角[J]. 研究生教育研究,2015(1):6-10 doi: 10.3969/j.issn.2095-1663.2015.01.003 [34] 戴维斯,诺思. 制度创新的理论:描述、类推与说明[M]//科斯,阿尔钦,德姆塞茨,等. 财产权利与制度变迁:产权学派与新制度学派译文集. 上海:格致出版社,2019:206-228 [35] 诺思. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 杭行,译. 上海:格致出版社,2020:108-123 [36] 陈洪捷. 知识生产模式的转变与博士质量的危机[J]. 高等教育研究,2010,31(1):57-63 [37] 吕万刚,季彦霞. 我国体育高等教育面临形势与挑战及对体育类专业建设的启示[J]. 天津体育学院学报,2022,37(5):497-503 [38] 教育部办公厅关于公布2020年普通高校高水平运动队技术调整结果的通知[EB/OL]. [2024-01-17]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_938/s3279/202001/t20200122_416289.html [39] 窦海波,孙辉. 我国高校高水平运动队发展问题及对策[J]. 体育文化导刊,2019(11):84-91 doi: 10.3969/j.issn.1671-1572.2019.11.014 [40] 卢元镇. 奥林匹克运动与当代高等教育[J]. 广州体育学院学报,2002,22(4):1-5 doi: 10.3969/j.issn.1007-323X.2002.04.001 [41] 彭国强. 新型举国体制下我国竞技体育体制机制改革:形势、困境与路径[J]. 西安体育学院学报,2024,41(5):605-614 [42] 任海. 基于范式转型的体育学术共同体构建与体育学融合发展[J]. 上海体育学院学报,2023,47(1):1-7 [43] 钟秉枢. 问题与展望:体教融合促进青少年健康发展[J]. 上海体育学院学报,2020,44(10):5-12 [44] 李乐虎,王健,高奎亭,等. 深化体教融合背景下我国学校体育治理的现实困境与路径选择[J]. 天津体育学院学报,2021,36(5):520-527 [45] 刘红波,李爱增,薛红卫. 新时代我国优势运动项目人才培养困境、改革阻力与路径优化[J]. 西安体育学院学报,2023,40(4):451-459 [46] 马骥. 高位引领,靶向发力,推动我国高校高水平运动队高质量发展[EB/OL]. [2023-11-10]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_2082/2023/2023_zl20/202311/t20231110_1090018.html [47] 王俊亮,葛春林. 体教融合演进历程、逻辑转向及实践策略[J]. 体育文化导刊,2020(12):98-104 doi: 10.3969/j.issn.1671-1572.2020.12.017 [48] 刘海元. 当前加强普通高等学校高水平运动队建设的若干问题探讨[J]. 首都体育学院学报,2018,30(5):422-427 [49] 陈希. 变革时期我国大学体育的组织与管理[J]. 体育科学,2002,22(4):1-4 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2002.04.003 [50] 葛辉. 美国亚利桑那州立大学高水平篮球队球员招募对我国的启示[J]. 北京体育大学学报,2018,41(7):102-110

下载:

下载: