The Relationship between Perceived Stress and Athletic Burnout: A Moderated Mediation Model

-

摘要: 根据压力模型探讨压力知觉与运动性心理疲劳的关系,提出一个有调节的中介模型,考察核心自我评价的中介作用及感知社会支持的调节作用。以282名运动员为被试,完成"领悟社会支持量表""核心自我评价量表"等,基于提出的模型进行数据分析。结果显示:①运动员压力知觉对运动性心理疲劳具有显著的正向预测作用;②运动员核心自我评价在压力知觉与运动性心理疲劳间起部分中介作用,即压力知觉既对运动性心理疲劳产生直接影响,又通过核心自我评价间接影响运动性心理疲劳;③运动员核心自我评价的中介作用受感知社会支持的调节。相对于感知社会支持少的运动员,间接效应对感知社会支持多的运动员更加显著,因此压力知觉对心理疲劳的影响是有调节的中介效应。Abstract: Based on the pressure model, this research constructed a moderated mediation model to examine the mediating effect of the core self-evaluation and the moderating role of perceived social support.A total of 282 athletes participated in this study and completed the questionnaire survey of perceived social support, core self-evaluation, athletic burnout and perceived stress.The conclusions are shown as followed:① The athletes' perceived stress significantly contributed to athletic burnout; ② The athletes' core self-evaluation partially mediated the correlation between perceived stress and athletic burnout, that is, perceived stress not only had a direct influence on athletic burnout, but affected athletic burnout indirectly by core self-evaluation; ③ The perceived social support moderated the mediated path through core self-evaluation, with a stronger indirect effect for those athletes who have higher perceived social support.Therefore, both mediating and moderating effects exist in the association between perceived stress and athletic burnout.

-

Keywords:

- perceived stress /

- athletic burnout /

- core self-evaluation /

- perceived social support

-

自1974年Freudenberger[1]提出心理疲劳(Burnout)概念以来,这方面的研究成果不断涌现。学界对心理疲劳的研究主要集中在教师、医生、护士等职业,用于描述这些个体长期在压力较高的工作环境下所出现的心理资源耗竭现象[2],多表现为情绪耗竭、缺乏人性化和丧失个人成就感[3]。过去几十年里针对心理疲劳的研究已经积累了很多成果,研究对象已经涉及多个领域。运动领域中关于心理疲劳的相关研究开始出现于20世纪80年代中后期,并且得到越来越多研究者的重视。运动训练和竞赛使运动员心理高度紧张,产生巨大的精神压力,进而产生心理疲劳,而运动性心理疲劳是影响训练效果和比赛成绩的主要因素之一,它不仅损害心理健康,而且可能直接导致运动员退出训练,对运动员的身心危害巨大。运动领域的心理疲劳并不是单一的症状,它是多种因素的综合,包括运动员情绪和体力的耗竭、自身成就感的降低和负面评价等方面[4]。张力为等[5]认为,在竞技运动领域的心理疲劳是运动员在应对内部和外部压力时,心理资源及生理资源不断消耗,并且未得到及时补充,运动员的心理机能无法维持其原有的心理活动水平,从而导致心理机能下降的现象。

近年来,研究者们对心理疲劳产生的机制进行了深入研究,归纳起来主要包括以下几种理论模型:压力模型、运动承诺模型、单一认同发展与外在控制模型、自我决定理论以及心理资本理论模型。其中“压力模型”被大家广泛认同。由Smith[6]提出的“认知-情感压力模型”认为,心理疲劳是因为压力而产生的,强调心理疲劳是对压力产生的消极反应。根据压力模型可知,任何与压力水平升高有关的因素都可能诱发心理疲劳[7]。已有研究发现,与压力有关的许多因素(如压力知觉、特质焦虑等)都是运动性心理疲劳的预测变量[8-10]。郭玉江[11]对132名现役运动员进行研究后发现,压力与运动性心理疲劳呈显著性正相关,高压力组与低压力组在运动性心理疲劳方面存在显著性差异。Gould等[12-14]对网球运动员进行研究的结果也支持了“认知-情感压力模型”,即生理压力和心理压力都将导致心理疲劳。“压力模型”也存在局限,比如它不能很好地解释有的运动员虽然有压力但却未产生心理疲劳的现象。所以并不是有压力一定会产生心理疲劳。通过查阅资料发现,在我国竞技体育体制下,较少有研究深入分析压力对运动性心理疲劳的作用机制,即压力对运动性心理疲劳产生影响的过程中是否有其他中介变量参与,更没有研究涉及中介作用发挥的条件。因此,本文将运用有调节的中介模型对此进行深入研究,以完善压力模型。

在运动员的训练、竞赛和生活中,事件能否成为压力取决于运动员的压力知觉[15]。压力知觉(perceived stress)由个体的多种感觉组成,包括对生活的不可控和不可预知性。压力知觉反映个体如何感知生活中的压力以及应对压力的能力,但不反映压力事件发生的频率和类型[16]。Lazarus等[17]认为,压力知觉反映了个体与所处环境的交互影响,评价是压力知觉概念的核心,评价也是压力反应的认知中介,即个体的认知评价决定“客观”压力事件对个体的影响。在运动训练比赛过程中遇到的各种事情是否会变成压力性事件主要取决于运动员的评价。运动员的评价过程会受到人格特质的影响,已有大量研究证实人格特质对个体认知能力具有重要影响。核心自我评价(core self-evaluation)近年来已被众多研究者认为是一种重要的人格特质,它会对人的认知系统产生重要影响。核心自我评价是个体对自身能力和价值所持有的最基本的评价,它可以潜意识地影响个体对自己、对外在世界以及对他人的评价和估计[18]。核心自我评价作为重要的人格特质,会通过认知图式机制对外界信息的加工产生指向性作用,处于高强度训练比赛过程中的运动员,难免要面对各种压力事件,当出现外界压力状况(如比赛压力、人际交往失败、训练成绩无法提高等)时,容易产生自我否定、自我怀疑的消极认知图式,进而导致自我评价降低,从而出现运动性心理疲劳。在工作领域中,核心自我评价就是通过影响个体的认知评估过程而影响工作满意度,工作满意度越高,倦怠产生的可能性就越小。对运动员而言,训练、比赛就是运动员的工作,推测在运动训练过程中,核心自我评价对运动员的训练满意度也具有间接效应,训练满意度高的运动员产生心理疲劳的可能性小。因此,笔者认为,在压力环境下核心自我评价可以通过影响认知评价过程进而影响运动员的心理疲劳。

生态系统理论(ecological systems theory)认为,个体的发展受到个体与环境交互作用的影响[19-20],即环境因素也会对个体产生影响,这种影响不能脱离个体而单独存在。社会支持(social support)作为影响个体心理的重要社会环境因素,会对个体的心理健康产生重要影响,它是个体从外界获得的一般或某种特定的支持性资源,是一种重要的外在压力应对资源[21]。社会支持通常分为客观和主观2种类型。客观的支持是实际的支持,称为客观社会支持(objective social support),可以是来自他人的物质支援、行为支持或精神关怀,亦可是社会网络、团体关系对个体的支持,它是客观存在的因素,不取决于个体的感受。主观体验到支持被称为感知社会支持(perceived social support),指个体感到在社会中被尊重,被理解的情绪体验和满意程度[22-23]。多数研究者认同个体主观体验到的社会支持更为重要,因为客观性支持只有被个体主观知觉到,才会对心理与行为产生影响,体现社会支持的价值[24]。刘芳琳等[24]的访谈结果已证实,社会支持系统是否良好和健全是导致心理疲劳是否产生的最重要因素之一。王文增[25]的研究发现,家庭支持、朋友支持和其他支持对运动员应激与心理疲劳的关系具有部分调节作用。感知到高社会支持的个体可以更好地激活核心自我评价,表现出更高的动机水平,采用更积极的应对方式,从而降低运动性心理疲劳产生的可能。

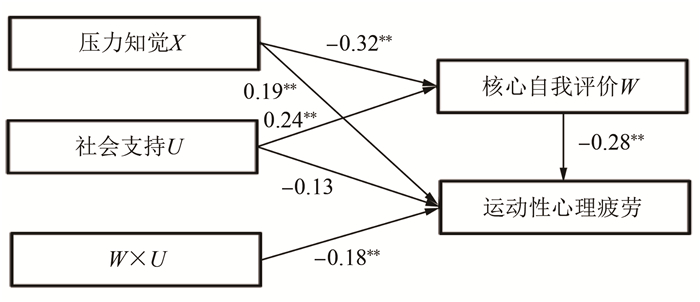

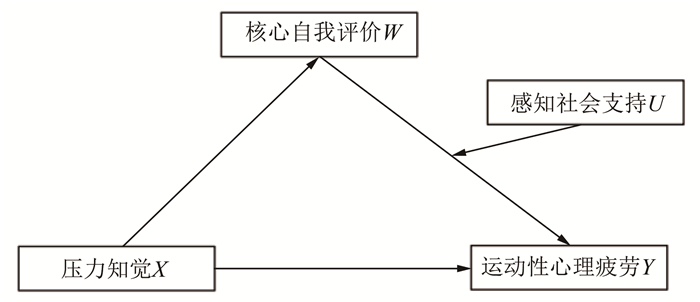

基于以上分析,本文提出3个假设:①运动员压力知觉可以显著预测运动性心理疲劳;②运动员核心自我评价是运动员压力知觉与运动性心理疲劳的中介变量;③运动员感知到的社会支持可能是核心自我评价与运动性心理疲劳之间的调节变量。基于以上假设,运动员的压力知觉、核心自我评价、运动性心理疲劳和感知社会支持的关系是一个有调节的中介模型(图 1)。研究中介作用可阐明压力知觉对运动性心理疲劳的影响是如何发生的,研究调节效应可揭示压力知觉对运动性心理疲劳影响的作用时机,而研究有调节的中介效应可进一步研究压力知觉对运动性心理疲劳影响的作用机制,以及产生影响的作用条件,所以该模型深化了压力与运动性心理疲劳的关系。

1. 研究对象与方法

1.1 研究对象

选取某两省体工队及省体校282名运动员为被试。其中男运动员147名,女运动员135名,平均年龄(20.37±2.85)岁,平均训练年限(4.58±2.37)a,其中健将级运动员43名,一级运动员98人,二级运动员141人。被试所涉及的项目包括篮球、射击、冰上项目、田径、摔跤、游泳、羽毛球和柔道等。

1.2 研究工具

1.2.1 领悟社会支持量表

采用由姜乾金修订的领悟社会支持量表(PSSS),量表包括3个维度[26]。结合本文的情况将量表中“领导、亲戚、同事”部分改为教练员,因为在我国的训练体制下,教练员对运动员影响巨大,修改之后领悟社会支持量表的3个维度分别为家庭支持、朋友支持、教练员支持。该量表依然包括12个题目。采用7级评分,得分越高表明感知到的社会支持越多。采用本样本对修改后的领悟社会支持量表进行(验证性因子分析)CFA检验,发现三维模型与数据拟合良好,卡方自由度比χ2/df=2.53,拟合优度指数GFI=0.957,IFI=0.983,Tucker-Lewis指数TLI=0.978,比较拟合指数CFI=0.983,近似误差均方根RMSEA=0.056,本文的Cronbach′s α系数是0.835,各维度的Cronbach′s α系数分别为0.838、0.745、0.853。

1.2.2 核心自我评价量表

采用Judge等编制的核心自我评价量表(CSES)[27]。该量表由12个题目组成,要求被试根据自己的情况进行评估,采用Likert式5点量表进行评定,双数题目采用反向计分。研究证实,该量表在中国和日本等东方国家都具有良好的信效度[28-29]。本文核心自我评价量表的Cronbach′s α系数为0.767。

1.2.3 运动性心理疲劳问卷

运动员心理疲劳的测量采Raedeke等在2001年研制的运动员心理疲劳问卷(ABQ)[30],共15个题目,包括情绪体力耗竭、成就感降低和运动的消极评价3个维度,每个维度有5个项目,采用Likert式5点量表评分,各维度总分均为25分,分值越高说明疲劳程度越高。本文的Cronbach′s α系数是0.747,各维度的Cronbach′s α系数分别为0.737、0.628、0.745。

1.2.4 压力知觉量表

采用由Cohen等编制,杨廷忠等修订的中文版知觉压力量表(CPSS)[31],该量表由14个题目组成,采用5点计分法,包含紧张感和失控感2个维度,分值越高知觉到的压力越大。本文的Cronbach′s α系数为0.783,各维度的Cronbach′s α系数分别为0.770、0.693。

1.3 数据处理

采用SPSS 21.0软件对数据进行统计分析:采用Harman单因素检验数据是否存在同源方差;通过层次回归分析检验有调节的中介模型;采用简单斜率检验调节效应。

2. 研究结果

2.1 共同方差偏差检验

在研究过程中,虽然问卷发放控制了时间间隔,也强调了匿名性、保密性,但由于问卷均为自评量表,所以仍然存在共同方差偏差的可能。本文采用Harman单因素检验法进行共同方差偏差分析。对核心自我评价(1个变量)、感知社会支持(3个变量)、运动性心理疲劳(3个变量)、压力知觉(2个变量)抽取出一个公共因子,检验单因子模型的拟合优度。结果表明,单因子模型无法有效拟合数据(χ2/df=7.48,规准适配指数NFI=0.72,CFI=0.77,TLI=0.69,RMSEA=0.16),说明本文不存在严重的共同方差偏差。

2.2 各变量的相关分析

各研究变量的相关矩阵如表 1所示,感知社会支持与运动心理疲劳显著负相关(相关系数r=-0.27,显著性水平P<0.01);核心自我评价与运动性心理疲劳显著负相关(r=-0.39,P<0.001),说明感知社会支持和核心自我评价是运动性心理疲劳的缓冲因素。压力知觉与运动性心理疲劳显著正相关(r=0.34,P<0.001),说明它是运动性心理疲劳的促进因素。压力知觉与核心自我评价显著负相关(r=-0.19,P<0.01),说明核心自我评价是压力知觉的缓冲因素。感知社会支持与核心自我评价呈显著正相关(r=0.22,P<0.01),说明感知社会支持可能是核心自我评价的促进因素。

表 1 各变量的相关分析Table 1. Correlation analysis of variables变量 M SD 1 2 3 4 1压力知觉 39.06 6.87 — 2感知社会支持 59.96 7.51 -0.11 — 3核心自我评价 41.07 6.49 -0.19** 0.22** — 4运动性心理疲劳 35.06 7.36 0.34*** -0.27*** -0.39*** — 注:*表示P<0.05,**表示P<0.01,***表示P<0.001,表 2同此;M为平均数,SD为标准差 2.3 压力知觉与运动性心理疲劳的关系:有调节的中介模型检验

有调节的中介效应检验参考温忠麟等[32]的检验方法,即先检验中介效应,然后检验调节效应。除性别外,先将所有变量进行标准化处理,然后将感知社会支持与核心自我评价标准化得分相乘,作为交互作用项分数[33]。对所有预测变量做多重共线性检验,预测变量方差膨胀因子(variance inflation factor)均不高于1.76,所以不存在多重共线性问题。对运动员的性别、年龄、运动等级等变量进行控制,通过4步检验确定有调节的中介效应是否存在:①建立运动性心理疲劳对压力知觉和感知社会支持的回归方程,检验压力知觉的系数是否显著;②建立核心自我评价对压力知觉和感知社会支持的回归方程,检验压力知觉的系数是否显著;③建立运动性心理疲劳对压力知觉、感知社会支持和核心自我评价的回归方程,检验核心自我评价的系数是否显著(至此中介效应检验完成);④建立运动性心理疲劳对压力知觉、感知社会支持、核心自我评价及感知社会支持与核心自我评价交互项的回归方程,检验感知社会支持与核心自我评价的交互项的系数是否显著(表 2)。

表 2 运动性心理疲劳模型检验Table 2. The model results of athletic burnout项目 方程1(效标:运动性心理疲劳) 方程2(效标:核心自我评价) 方程3(效标:运动性心理疲劳) 方程4(效标:运动性心理疲劳) β t SE β t SE β t SE β t SE 压力知觉 0.34 6.21*** 0.03 -0.32 -5.51*** 0.02 0.25 4.47*** 0.03 0.19 3.25** 0.04 社会支持 -0.17 -2.64** 0.02 0.24 4.24*** 0.03 -0.15 -2.19* 0.03 -0.13 -1.91 0.03 核心自我评价 -0.29 -5.37*** 0.02 -0.28 -5.05*** 0.02 社会支持×核心自我评价 -0.18 -2.98** 0.03 年龄 0.03 0.64 0.02 -0.03 -0.59 0.04 0.04 0.85 0.03 0.03 0.71 0.01 运动等级 -0.05 -1.09 0.01 0.06 1.23 0.03 -0.05 1.17 0.04 -0.04 0.81 0.02 性别 0.04 0.86 0.02 -0.04 -0.97 0.02 0.03 0.62 0.03 0.03 0.75 0.01 R2 0.07 0.11 0.14 0.18 F 5.14*** 7.59*** 9.48*** 11.86*** 注:R2为判定系数,SE为标准误 方程1显示,压力知觉的回归系数显著,说明压力知觉对运动性心理疲劳具有正向预测作用(标准化回归系数β=0.37,t=6.21,P<0.001),假设1得到证实。方程2显示,压力知觉的回归系数显著,说明压力知觉对核心自我评价具有负向预测作用(β=-0.32,t=-5.51,P<0.001)。方程3显示:核心自我评价的回归系数显著,说明核心自我评价对运动性心理疲劳具有负向预测作用(β=-0.29,t=-5.37,P<0.001);压力知觉的回归系数也显著,说明压力知觉对运动性心理疲劳的影响仍显著(β=0.25,t=4.47,P<0.001),说明核心自我评价在压力知觉与运动性心理疲劳间起部分中介效应。由此证实了压力知觉不仅直接影响运动性心理疲劳,而且可通过核心自我评价对运动性心理疲劳产生间接影响,假设2得到支持。方程4中核心自我评价与感知社会支持的交互项回归系数显著,说明核心自我评价与感知社会支持的交互项对运动性心理疲劳具有负向预测作用(β=-0.18,t=-2.98,P<0.01),说明感知社会支持对核心自我评价与运动性心理疲劳的关系具有调节效应,假设3得到支持,感知社会支持在核心自我评价对压力知觉和运动性心理疲劳的中介作用中,具有显著的调节作用。图 2展示了感知社会支持在压力知觉和运动性心理疲劳间的调节作用。

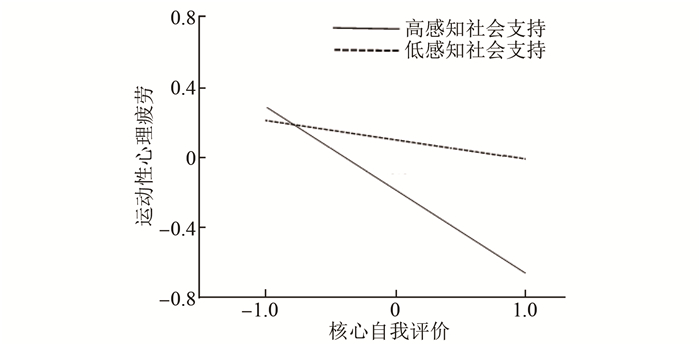

为了更清楚地揭示核心自我评价与感知社会支持交互效应的实质,考察不同感知社会支持水平下核心自我评价对运动性心理疲劳的影响,笔者计算出感知社会支持平均数正负一个标准差时,核心自我评价对运动性心理疲劳的效应值,同时绘制交互效应图(图 3)。简单斜率检验结果表明:当感知社会支持较低时,核心自我评价对运动性心理疲劳的缓冲作用不显著(β=0.10,t=1.66,P>0.05);当感知社会支持较高时,核心自我评价对运动性心理疲劳的缓冲作用显著(β=0.46,t=8.11,P<0.001)。核心自我评价在压力知觉与运动性心理疲劳间的中介作用会得到感知社会支持的调节。这一结果表明,在感知社会支持不同的个体中,核心自我评价对运动性心理疲劳的作用是不同的。

3. 讨论

3.1 压力知觉与运动性心理疲劳的关系

本文在中国竞技体育体制下使用有代表性的样本,研究了压力知觉与运动性心理疲劳的关系,结果显示:压力知觉是运动性心理疲劳的风险因素,即感知到的压力越多,越容易产生心理疲劳。这一结果支持了压力模型:心理疲劳是由慢性压力(chronic stress)引发的。运动员压力知觉的核心是对压力的评估,如果运动员对压力性事件的评估过于敏感,就会不断受到来自各方面压力的困扰。在中国的竞技体育制度下,运动员承受的压力非常大,运动员训练比赛不仅代表自己,还承载了家人、教练员和部门领导等的殷切期望,这无形中给运动员造成了巨大的心理压力。除此之外,运动员还要应对运动中出现的各种问题,如伤病、成绩提高后出现的“瓶颈期”以及来自外界的评论等。运动员的压力知觉越高,感受到的压力就越多,个体感受到的压力越多,产生的焦虑和抑郁等消极情绪就越多[34],体验的幸福感就越少。资源保存理论指出,处于长期压力之下的人,其自身和社会资源会不断消耗,导致其心理能量不足[35]。长时间的压力感会导致个体资源减少,甚至导致个体能量耗尽,这将使个体的生活满意度和积极情感下降,消极情感增加[35]。当运动员认为自己的能力不足以应对压力性事件时,容易采取消极的应对方法,使自己陷入应激状态,进而导致心理疲劳的产生。许多研究已经证实压力对运动员心理疲劳的影响,例如知觉父母压力与情绪体力耗竭、知觉教练压力与情绪体力耗竭和运动负性评价呈显著相关[36]。本文在中国训练体制下证实了压力与运动性心理疲劳的关系,即压力知觉可以显著预测运动性心理疲劳。

3.2 核心自我评价的中介效用

中介变量是压力知觉影响运动性心理疲劳的内在实质性原因。本文发现, 核心自我评价在压力知觉与运动性心理疲劳之间具有中介作用。Lazarus把评价作为压力反应的调节器,他提出:当个体将环境知觉为超出其自身资源并危及健康时就会产生压力[37-38]。他与同事将认知评价分为2个阶段:初评和次评。初评指个体接触到压力源后首先在觉察、理解的基础上,评估压力源的性质和对自己的利弊程度;次评为个体在初评的基础上评估自己的实力,确定自己能否应对以及确定应对方式[37]。在次评环节中,自尊、自我效能、控制源都起到了重要作用,这3种人格特质是核心自我评价的重要组成部分,所以在对压力的认知评价过程中,核心自我评价起到了重要作用。运动员在训练比赛中遇到应激刺激时首先会初步分析该刺激与自己的利害关系,然后根据初步分析的结果对自己的行为进行调节和控制,进而得出自己能否控制该刺激及控制程度的判断。这一系列过程都会受到运动员人格特质的影响。人格建构理论提出,个体对自身的构念会导致对信息不同的加工偏向[39]。核心自我评价高的运动员可以在头脑中形成积极的认知图式,对关于自我的积极信息进行更有益的加工,然后影响后续的情感体验和行为活动[39],从而降低运动性心理疲劳产生的可能。运动员还可以通过核心自我评价对环境做出的反应维持与自我相关的认知和情感,从而遏制个人成就感降低。另外,核心自我评价与情绪调节能力关系密切[40],并且影响应对方式[41]。长期处于压力环境下的运动员,其负面情绪会有所增多,应对压力的方式也会更加消极,在此环境下运动员可能会产生对运动的负评价,从而导致运动性心理疲劳的产生。因此,核心自我评价在压力知觉与运动性心理疲劳间起中介作用。

3.3 感知社会支持的调节效应

本文发现,运动员感知到的社会支持对压力知觉与运动性心理疲劳之间的效应存在调节作用。调节效应的点位于中介效应的后半部分,即核心自我评价与运动性心理疲劳之间的关系受感知社会支持水平的调节。本文中的社会支持主要包括教练员支持、家人支持、朋友支持3部分,这些都是运动员最亲近的人,亲密的人际关系所提供的社会支持可以通过多种形式促进个体的积极自我评价。已有研究发现,教练员自主性支持行为对于运动员的自我动机具有积极的影响[42];而运动员的自我动机又与其积极的认知评估相关。运动员感知到教练员的支持能够有效地调节压力过程[43]。国内研究者对多名不同项目的运动员进行调查后发现,社会支持因素是影响运动员心理疲劳的重要因素[5, 44]。本文支持了国内学者的观点。我国竞技体育领域的竞争非常激烈,这种残酷的状况会导致运动员对自己能力及成就的怀疑。如果不能感受到家人、朋友、教练员的支持,就很容易对训练产生厌烦情绪,进而造成心理疲劳。在体育运动中,社会支持是一个有用的资源,如果运动员体会到了更多的社会支持,就会有更加积极的核心自我评价,从而在处理各种应激刺激时更加自信,更能有效地降低他们的压力水平。运动员一致认为社会支持是他们成功的重要资源[45]。由于运动员通过感受到的社会支持能够调节或缓冲压力对自身的影响,所以运动员的核心自我评价对运动性心理疲劳的缓冲作用受到社会支持的调节。

4. 结论与展望

4.1 结论

(1) 运动员的压力知觉对运动性心理疲劳具有显著的正向预测作用。

(2) 运动员的核心自我评价在运动员压力知觉与运动性心理疲劳中起部分中介作用,即压力知觉既对运动性心理疲劳产生直接影响,又通过核心自我评价间接地影响运动性心理疲劳。

(3) 运动员的核心自我评价的中介作用受到感知社会支持的调节。相对于感知社会支持少的运动员,间接效应对感知社会支持多的运动员更加显著。因此,压力对心理疲劳的影响是有调节的中介效应。

4.2 展望

本文揭示了压力知觉影响运动性心理疲劳的内部机制,完善了“压力模型”的作用条件,也为减少运动性心理疲劳的出现提供了重要启示。首先,压力知觉是运动性心理疲劳的预测因素,应为运动员营造宽松的训练氛围,减少运动员感知到的压力源,从而帮助运动员减少心理疲劳。其次,核心自我评价是影响运动性心理疲劳的重要因素,根据这一结果,教练员及家人应努力帮助运动员在成长过程中形成良好的人格,引导运动员对压力进行积极的认知评估,有效减少运动性心理疲劳的发生。再次,感知社会支持在运动性心理疲劳产生中起到了明显的调节作用,因此,应给予运动员更多的支持。由于研究条件所限,尽管本文对相关变量的考察有理论依据,但上述基于横断研究的结果仍需要采用纵向研究设计进行进一步验证。

-

表 1 各变量的相关分析

Table 1 Correlation analysis of variables

变量 M SD 1 2 3 4 1压力知觉 39.06 6.87 — 2感知社会支持 59.96 7.51 -0.11 — 3核心自我评价 41.07 6.49 -0.19** 0.22** — 4运动性心理疲劳 35.06 7.36 0.34*** -0.27*** -0.39*** — 注:*表示P<0.05,**表示P<0.01,***表示P<0.001,表 2同此;M为平均数,SD为标准差 表 2 运动性心理疲劳模型检验

Table 2 The model results of athletic burnout

项目 方程1(效标:运动性心理疲劳) 方程2(效标:核心自我评价) 方程3(效标:运动性心理疲劳) 方程4(效标:运动性心理疲劳) β t SE β t SE β t SE β t SE 压力知觉 0.34 6.21*** 0.03 -0.32 -5.51*** 0.02 0.25 4.47*** 0.03 0.19 3.25** 0.04 社会支持 -0.17 -2.64** 0.02 0.24 4.24*** 0.03 -0.15 -2.19* 0.03 -0.13 -1.91 0.03 核心自我评价 -0.29 -5.37*** 0.02 -0.28 -5.05*** 0.02 社会支持×核心自我评价 -0.18 -2.98** 0.03 年龄 0.03 0.64 0.02 -0.03 -0.59 0.04 0.04 0.85 0.03 0.03 0.71 0.01 运动等级 -0.05 -1.09 0.01 0.06 1.23 0.03 -0.05 1.17 0.04 -0.04 0.81 0.02 性别 0.04 0.86 0.02 -0.04 -0.97 0.02 0.03 0.62 0.03 0.03 0.75 0.01 R2 0.07 0.11 0.14 0.18 F 5.14*** 7.59*** 9.48*** 11.86*** 注:R2为判定系数,SE为标准误 -

[1] FREUDENBERGER H J.Staff burn-out[J].Journal of Social Issues, 1974, 30(1):159-165 doi: 10.1111/josi.1974.30.issue-1

[2] MASLACH C, JACKSON S E.The measurement of experienced burnout[J].Journal of Organizational Behavior, 1981, 2(2):99-113 doi: 10.1002/(ISSN)1099-1379

[3] MASLACH C, JACKSON S E, Leiter M P.Maslach burnout inventory manual[M].Palo Alto, CA:Consulting Psychologists Press, 1996:28-30

[4] 张连成, 张力为, 阳海英, 等.运动性心理疲劳的测量与评价研究进展[J].中国运动医学杂志, 2012, 31(2):180-185 http://www.cqvip.com/qk/80511A/200703/24452126.html [5] 张力为, 林岭, 赵福兰.运动性心理疲劳:性质、成因、诊断及控制[J].体育科学, 2006, 26(11):49-56 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2006.11.008 [6] SMITH R.Toward a cognitive-affective model of athletic burnout[J].Journal of Sport Psychology, 2010, 8(1):36-50 http://cn.bing.com/academic/profile?id=16caddcaddf1fe71546abe50e1efb67d&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

[7] 张连成, 李四化, 刘羽.运动性心理疲劳的理论研究进展述评[J].体育学刊, 2014, 21(1):98-103 https://www.wenkuxiazai.com/doc/fbd27247fad6195f312ba67a.html [8] CAPEL S A, SISLEY B L, DESERTRAIN G S.The relationship of role conflict and role ambiguity to burnout in high school basketball coaches[J].Journal of Sport Psychology, 1987, 9(2):106-117 doi: 10.1123/jsp.9.2.106

[9] KELLEY B C.A model of stress and burnout in collegiate coaches:Effects of gender and time of season[J].Research Quarterly for Exercise and Sport, 1994, 65(1):48-58 doi: 10.1080/02701367.1994.10762207

[10] VEALEY R S, UDRY E M, ZIMMERMAN V, et al.Intrapersonal and situational predictors of coaching burnout[J].Journal of Sport & Exercise Psychology, 1990, 14(1):40-58 http://cn.bing.com/academic/profile?id=adefb7196ec9fbf4ab063ca6861a10de&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

[11] 郭玉江.优秀运动员应激源与运动心理疲劳关系研究[J].天津体育学院学报, 2009, 24(5):449-452 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-XLKX406.006.htm [12] GOULD D, TUFFEY S, UDRY E, et al.Burnout in competitive junior tennis players:Ⅰ.A quantitative psychological assessment[J].The Sport Psychologist, 1996, 10(4):322-340 doi: 10.1123/tsp.10.4.322

[13] GOULD D, TUFFEY S, UDRY E, et al.Burnout in competitive junior tennis players:Ⅱ.Qualitative analysis[J].The Sport Psychologist, 1996, 10(4):341-366 doi: 10.1123/tsp.10.4.341

[14] GOULD D, TUFFEY S, UDRY E, et al.Burnout in competitive junior tennis players:Ⅲ.Individual differences in the burnout experience[J].The Sport Psychologist, 1997, 11(3):257-276 doi: 10.1123/tsp.11.3.257

[15] 冯燕.运动员压力知觉和应对策略研究的现状与趋势[J].成都体育学院学报, 2005, 31(2):105-108 https://mall.cnki.net/lunwen-1011116527.html [16] GELLMAN M, TURNER J R.Encyclopedia of behavioral medicine[M].New York:Springer-Verlag, 2013:323-324

[17] LAZARUS R S, FOLKMAN S.Stress, appraisal and coping[M].New York:Springer, 1984:103

[18] JUDGE T A, BONO J E.Relationship of core self-evaluations traits-self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control and emotional stability-with job satisfaction and job performance:A meta-analysis[J].Journal of Applied Psychology, 2001, 86(1):80-92 doi: 10.1037/0021-9010.86.1.80

[19] 叶宝娟, 杨强, 胡竹菁.感恩对青少年学业成就的影响:有调节的中介效应[J].心理发展与教育, 2013, 29(2):192-199 https://www.wenkuxiazai.com/doc/2f0c9dbc941ea76e59fa043c.html [20] BRONFENBRENNER U.Six theories of child development:Revised formulations and current issues[M].Greenwich:JAE Press, 1989:78-80

[21] FISHER C D.Social support and adjustment to work:A longitudinal study[J].Journal of Management, 1985, 11(3):39-53 doi: 10.1177/014920638501100304

[22] BOURNE V J, FOX H C, STAFF J M, et al.Social support in later life:Examining the roles of childhood and adulthood cognition[J].Personality and Individual Differences, 2007, 43(4):937-948 doi: 10.1016/j.paid.2007.02.016

[23] DIENER E.Subjective well-being[J].Psychological Bulletin, 1984, 95(3):542-575 doi: 10.1037/0033-2909.95.3.542

[24] 刘芳琳, 张力为.运动员心理疲劳的定性探索[J].体育科学, 2004, 24(11):37-44 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2004.11.010 [25] 王文增.运动员应激与心理疲劳的关系:社会支持的调节作用[J].沈阳体育学院学报, 2013, 32(6):57-61 https://www.wenkuxiazai.com/doc/2c1832614431b90d6c85c776.html [26] 汪向东, 王希林, 马弘.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志出版社, 1999:131-133 [27] BOWLING N A, WANG Q A, TANG H Y, et al.A comparison of general and work-specific measures of core self-evaluations[J].Journal of Vocational Behavior, 2010, 76(3):559-566 doi: 10.1016/j.jvb.2010.01.008

[28] BOWLING N A, WANG Q A, KIRKENDALL C, et al.A meta-analysis of the predictors and consequences of organization-based self-esteem[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2010, 83(3):601-626 doi: 10.1348/096317909X454382

[29] PICCOLO R F, JUDGE T A, TAKAHASHI K, et al.Core self-evaluations in Japan:Relative effects on job satisfaction, life satisfaction, and happiness[J].Journal of Organizational Behavior, 2005, 26(8):965-984 doi: 10.1002/(ISSN)1099-1379

[30] 张力为, 毛志雄.体育科学常用心理量表评定手册[M].北京:北京体育大学出版社, 2004:190-196 [31] 杨廷忠, 黄汉腾.社会转型中城市居民心理压力的流行病学研究[J].中华流行病学杂志, 2003, 24(9):760-764 http://www.docin.com/p-17470354.html [32] 温忠麟, 张雷, 侯杰泰.有中介的调节变量和有调节的中介变量[J].心理学报, 2006, 38(3):448-452 http://www.docin.com/p-865311177.html [33] 温忠麟, 侯杰泰, MARSH H W.结构方程模型中调节效应的标准化估计[J].心理学报, 2008, 40(6):729-736 http://www.docin.com/p-626800730.html [34] 孟林, 杨慧.心理资本对大学生学习压力的调节作用[J].河南大学学报(社会科学版), 2012, 52(3):142-150 https://www.cnki.com.cn/lunwen-2006179133.html [35] 谢祥龙, 谷传华.知觉压力对大学生主观幸福感的影响:希望的调节作用[J].首都师范大学学报, 2015, 225(4):151-156 https://www.wenkuxiazai.com/doc/da5f0f896529647d2728525d.html [36] 李小萌, 张力为.运动员的完美主义可以预测心理疲劳吗[J].天津体育学院学报, 2013, 28(2):129-132 http://mall.cnki.net/magazine/article/TJTY201302019.htm [37] 张淑华, 陈仪梅.失业者的认知评价、应对与心理健康的关系研究[J].社会心理科学, 2008, 23(3):145-151 https://www.cnki.com.cn/lunwen-2007137524.html [38] LAZARUS R S.Psychological stress and the coping process[M].New York:McGraw-Hill, 1966:147-148

[39] CANTOR N.From thought to behavior:"having" and "doing" in the study of personality and cognition[J].American Psychologist, 1990, 45(6):735-750 doi: 10.1037/0003-066X.45.6.735

[40] 汪向东, 王希林, 马弘.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志社, 1999:292 [41] KAMMEYER-MUELLER J D, JUDGE T A, et al.The role of core self-evaluations in the coping process[J].Journal of Applied Psychology, 2009, 94(1):177-195 doi: 10.1037/a0013214

[42] 刘树军.影响武术运动员训练积极性主要因素探讨[J].体育科技, 1996, 17(4):16-19 http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=tykj604.005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ [43] HARDY C J, CRACE R K.The dimension of social support when dealing with sport injuries[M].Morgan, West Virginia:Fitness Information Technology, 1993:106-108

[44] 林岭. 运动性心理疲劳的概念模型、多维检测、影响因素及干预措施[D]. 北京: 北京体育大学, 2006: 55 [45] 邱婷.领悟社会支持对应激下篮球运动员成绩的影响:应对效能的中介作用[J].武汉体育学院学报, 2015, 49(4):96-100 http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=wtxb201504018&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ -

期刊类型引用(20)

1. 尚尧,解浩东,杨世勇. 心理疲劳对举重运动员运动动机的影响:领悟社会支持的保护效应. 成都体育学院学报. 2025(01): 147-153+162 .  百度学术

百度学术

2. 方羚. 冬季项目运动员压力知觉、中庸实践思维及主观幸福感关系初探. 冰雪运动. 2024(02): 32-38 .  百度学术

百度学术

3. 杨一鸣,王超. 高中生压力知觉对数学焦虑的影响:归因方式与神经质的中介作用. 中国健康心理学杂志. 2024(07): 1082-1088 .  百度学术

百度学术

4. 刘钊,王雁红. 自由式滑雪空中技巧运动员领悟社会支持与心理疲劳之间的中介效应研究. 冰雪运动. 2023(01): 1-8 .  百度学术

百度学术

5. 支卓鹏,刘梦仙. 大学生压力知觉对心理疲劳的影响及自我控制调节作用的研究. 辽宁师专学报(自然科学版). 2023(02): 64-67 .  百度学术

百度学术

6. 姜立君. 疫情防控背景下社区工作者压力对职业倦怠的影响:一个有调节的中介模型. 大连大学学报. 2022(01): 90-95 .  百度学术

百度学术

7. 董虹玎,陈松杨. 我国运动员心理韧性对其心理疲劳的影响效应. 福建体育科技. 2022(03): 42-48 .  百度学术

百度学术

8. 赵曼. 手术室护士心理疲劳危险因素及干预对策. 国际护理学杂志. 2022(06): 1001-1004 .  百度学术

百度学术

9. 陈蕾,袁丙坤,李文源. 压力知觉在研究生健康关注度和生活习惯间的中介调节效应. 护理学报. 2022(11): 1-4 .  百度学术

百度学术

10. 邹朝顺,谢红,赵虹,邓南花. 精神追踪范式与高中体育特长生运动性心理疲劳的关系——应对自我效能感作为中介作用的调控模型. 体育师友. 2022(04): 60-63 .  百度学术

百度学术

11. 李清清,朱晓燕,刘霁蓉. 运动员压力对心理疲劳的影响:自动思维与感知社会支持的链式中介作用. 福建体育科技. 2021(04): 25-29 .  百度学术

百度学术

12. 彭顺,胡祥恩. 大学生压力与疲劳的关系:一个有调节的中介模型. 心理与行为研究. 2021(04): 563-570 .  百度学术

百度学术

13. 吾超,郎红娟,张蓝方,张琳苑. 西安市三级甲等医院急诊科护士疲劳状况及其影响因素. 职业与健康. 2020(05): 580-584 .  百度学术

百度学术

14. 娄虎,颜军. 重大传染病疫情中体育锻炼对应激心理神经免疫的路径与对策. 中国体育科技. 2020(05): 35-40+89 .  百度学术

百度学术

15. 孙冉冉,孙延林,杨鑫. 体育单招大学生运动性心理疲劳与心境状态的相关研究. 运动精品. 2020(03): 69-71 .  百度学术

百度学术

16. 刘月. 基层排球教练员情绪智力与领导行为:教练员效能的中介作用. 山东体育科技. 2020(03): 41-46 .  百度学术

百度学术

17. 邹月辉,施淏亮. 目标管理下运动员心理坚韧性培养的研究. 辽宁体育科技. 2020(04): 86-91 .  百度学术

百度学术

18. 李乃文,刘孟潇,牛莉霞. 疲劳对矿工心智游移影响的事件相关电位研究. 中国安全科学学报. 2019(02): 1-6 .  百度学术

百度学术

19. 刘训. 应激对运动员心理疲劳的影响:一个有中介的调节模型. 沈阳体育学院学报. 2019(03): 100-105 .  百度学术

百度学术

20. 王宇鹤. 运动与高中生心理压力相关性调查. 健康之路. 2018(10): 338 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(15)

下载:

下载: