Effect of Physical Activity Behavior on the Number of Medical Visits Among Urban Residents: "Convergence" or "Divergence"?

-

摘要: 就医次数是衡量居民健康平等的重要指标之一。采用逐步回归的方法构建零膨胀泊松回归模型和处理效应模型,从健康不平等的视角探讨城市居民体育锻炼对就医次数的积极影响。发现:随着年龄增长,城市居民就医次数增加,不同人口学特征、社会经济地位城市居民的就医次数呈现“发散效应”,健康不平等现象突出。收入、体育锻炼对城市居民整体就医次数有一定抑制作用:收入有一定抑制作用的同时“发散效应”显著;体育锻炼的抑制作用和“收敛效应”均显著,且在不同人口学特征、社会经济地位城市居民间存在差异。体育锻炼对女性、低收入、45岁以上城市居民的就医次数抑制作用显著,呈现出不同性别、城市、收入城市居民就医次数差异不随年龄变化的“平行效应”,但体育锻炼未能改变由社会经济地位引起的健康不平等。Abstract: The number of medical visits is one of the important indicators to measure the health equality of residents. In this paper, zero-inflated Poisson regression model and a treatment effect model were constructed using stepwise regression to explore the positive impact of residents' physical activity on the number of medical visits from the perspective of health inequality. The results showed that the number of medical visits increased with the age of residents, and the number of medical visits of residents with different demographic characteristics and socioeconomic status showed a "divergence effect", at the same time health inequality was prominent. Also, the income and physical activities had certain inhibitory effect on the overall number of medical visits, among which, income showed a significant "divergence effect" while physical activity showed both significant inhibitory effect and "convergence effect", differed among residents with different demographic characteristics and socioeconomic status. The inhibitory effect of physical activity on the number of medical visits for women, low-income residents, and residents aged 45 and above was significant, showing a "parallel effect" in which the differences in the number of medical visits for residents of different genders, cities, and incomes did not vary with age, but physical activity failed to change health inequalities caused by socioeconomic status.

-

《“健康中国2030”规划纲要》提出,“逐步缩小城乡、地区、人群间基本健康服务和健康水平的差异,实现全民健康覆盖,促进社会公平”。2019年7月发布的《国务院关于实施健康中国行动的意见》明确提出:到2022年“全民健康素养水平稳步提高,健康生活方式加快推广”;到2030年“健康生活方式基本普及”,“健康公平基本实现”。2018—2019年《我国卫生健康事业发展统计公报》[1-2]显示,我国城镇居民年平均就医次数由2018年的6.0次增加到2019年的6.2次,与此同时,不同社会经济地位居民的就医次数差异增大,由此引发的健康不平等问题亟待解决。健康不平等是指人们在社会经济地位方面存在的差异引起的不同人口学特征群体的健康差异[3-4],Deborah等[5]认为其实质是社会经济地位造成了健康不平等。有效解决健康不平等问题已经成为真正实现“共建共享,全民健康”这一“健康中国”战略核心目标的先决条件。

王甫勤[3]、董德朋[6]认为,作为一种健康行为,体育锻炼可以提高人们的健康水平,减少社会经济地位带来的健康不平等的影响。社会因果论是解析健康不平等的常用理论之一,其认为社会经济地位与健康存在一定的因果关系,较高的社会经济地位会促成较好的健康生活方式[5],参与体育锻炼的可能性更大[7-8]。学者们通常从社会经济地位的视角分析体育锻炼作为健康生活行为对健康不平等的影响:一种观点认为,体育锻炼对健康不平等会产生“发散效应”,即在各年龄段中,较高的社会经济地位会促成较好的健康生活方式(体育锻炼),由此扩大不同人口学特征、社会经济地位居民的健康不平等;另一种观点认为,体育锻炼对健康不平等会产生“收敛效应”,即随着年龄增长,社会经济地位的累积会促使其拥有更健康的生活方式(体育锻炼)[9-11],体育锻炼可以部分打破社会经济地位中的健康不平等[6, 10]。

已有研究为探索就医次数和体育锻炼之间的关系提供了丰富的视角,但体育锻炼对居民就医影响的研究相对欠缺,鲜有通过分析体育锻炼对就医次数的影响来讨论健康不平等的改善。本文采用京津冀城市居民(以下简称“居民”)体育健身休闲活动调查数据,以健康不平等为研究视角,将居民就医次数作为考察由社会经济地位引起的健康不平等的代理变量[12-14],分析体育锻炼对不同社会阶层(包括性别、职业声望、收入)、地区(不同城市类型)居民就医次数的影响,以及这种影响是否随年龄的变化而变化,究竟是“收敛”还是“发散”。本文拓宽了体育锻炼与健康不平等的研究领域,特别考察了体育锻炼是否更有利于减少不同社会阶层居民的就医次数,进而有助于改善健康不平等,同时充分考虑就医次数的分布特征和体育锻炼选择偏差问题,旨在从居民健康生活方式干预的角度为改善健康不平等提供新思路,助力建立健全全民健身公共服务体系,促进“健康中国2030”战略目标的实现。

1. 研究问题与假设

1.1 体育锻炼对健康不平等的“发散效应”

健康不平等指健康水平在不同阶层或人群中的非均衡分布,体现了不同阶层社会群体之间的健康系统性差异[3, 11]。社会阶层的健康梯度问题(如性别、城市分层、收入、职业声望、健康生活方式中健康不平等产生的原因等)是当前的研究焦点之一[14]。健康梯度的累积优势与劣势效应假说认为,较高社会阶层的居民随着年龄增长而获得更多的健康资源,进而健康水平得以提升[9],扩大了健康不平等;较低社会阶层的居民随着年龄增长而健康水平下降,健康不平等逐渐呈现“发散效应”。年龄中和效应假说则认为,在老年后期健康不平等有减弱或趋同趋势,逐渐呈现“收敛效应”。较多实证研究[10]证实了这2种情况的存在。

性别、城市分层对健康不平等有独特影响[9, 15-16]。例如,健康性别悖论认为,女性平均寿命长于男性,主观自评健康却比男性差,这可能与性别分层中女性较低的社会经济地位高度相关。关于不同社会经济地位的群体获取经济资源和健康回报具有差异性,现有研究的观点不一。区域经济发展理论认为,区域经济发展水平是影响地区健康不平等的重要因素,相比二、三线城市,一线城市中高社会阶层居民数量较多,这会导致不同城市居民的健康不平等,即城市对健康的社会分层有影响。本文使用就医次数作为测量由社会经济地位引起的健康不平等的代理变量。作为影响健康不平等的根源因素,收入、职业声望的提升会改善生活水平、生活方式、医疗条件与健康期望,从而提升健康水平,由此产生健康不平等,这会扩大不同社会阶层居民健康不平等的差距[17-18],即增大不同社会经济地位居民就医次数的差异。基于此,提出如下假设:

假设1:收入、职业声望在抑制居民就医次数的同时,使居民的就医次数呈现“发散效应”。

假设2:体育锻炼对居民就医次数有抑制作用,但会增大不同性别、城市居民就医次数的差异,使之呈现“发散效应”。

1.2 体育锻炼对健康不平等的“收敛效应”

生活方式的再生产假说认为,健康的生活方式是改善个人健康的重要因素,它会提升人们的健康水平,改善其身心健康[19],降低疾病发生率[17]。生活满意度是人们生活质量的反映,也是人们家庭、工作、社交的综合写照。学者们[20-22]认为,生活满意度与人们的健康水平密切相关,体现在提升生活满意度有助于提高居民健康水平。基于此,提出如下假设:

假设3:较高的生活满意度会减少居民就医次数,缩小不同年龄、性别、城市居民就医次数的差异,使之呈现“收敛效应”。

根据健康领域边际产出递减规律,在降低健康风险的效益上,相同的资源投入对健康存量较高群体(较高社会阶层)的作用比对健康存量较低群体(较低社会阶层)的作用更小[23]。这表明社会阶层较低的群体可以从体育锻炼中获得更高的健康回报,减少就医次数,有助于改善健康不平等。基于此,提出如下假设:

假设4:体育锻炼对较低社会经济地位居民的就医次数抑制作用较大。

1.3 体育锻炼对不同社会阶层居民健康不平等的影响

关于体育锻炼对不同社会阶层居民健康不平等的影响,现有研究有2种观点[6]:一是体育锻炼可以改变不同社会阶层居民的健康不平等;二是体育锻炼不能改变不同社会阶层居民的健康不平等。也有学者[3, 8]认为,体育锻炼对不同社会阶层居民健康不平等的影响可能存在中介效应与调节效应。如前所述,体育锻炼可能是社会经济地位影响健康的中介因素,原因在于社会结构以及社会结构位置资源的差异会影响个体对健康生活方式的选择。此外,还可能存在年龄的中和效应的影响。现有研究对此并未得出一致观点。基于此,提出如下假设:

假设5:体育锻炼未改变不同性别、城市和社会经济地位居民的就医次数,但能缓解这种健康不平等现象。

2. 研究方法

2.1 数据来源

本文使用的数据来源于首都体育学院京津冀体育健身休闲发展协同创新中心主持、设计、实施的京津冀城市居民体育健身休闲活动状况调查问卷(2018年更新公布)。由北京零点有数数据科技股份有限公司负责入户执行,调查北京、天津和河北三地13个市35个城市社区的户籍居民在体育健身休闲活动参与和健康方面的数据。在调查地域中,北京属于一线城市,天津属于二线城市,河北省的城市则更多属于三线及四线城市,城市类型的设置符合社会分层理论中的城市分层[24-25]。采用国家统计局每2年1次人口调查的抽样框及技术进行抽样。北京市发放问卷1300份,有效问卷1093份,有效率为84%;天津市发放问卷1200份,有效问卷1013份,有效率为84%;河北省发放问卷1400份,有效问卷1057份,有效率为76%。总有效样本量为3163份,有效率为81%,其中,33.42%的受访者来自河北省的城市,32.03%的受访者来自天津市,34.55%的受访者来自北京市。调查对象的年龄界定在16周岁以上,平均年龄为41.38周岁,男性占46.66%、女性占53.34%。该调查数据的优势在于,专门针对不同类型居民的体育锻炼行为而设计,详细记录过去1年中北京、天津和河北三地居民体育锻炼行为的时间、频率、强度及卫生健康的相关变量。问卷主要包括个人健身和社会生活状况、体育休闲健身活动、体育场地使用、体育健身休闲组织参与、大众体育比赛或展示活动、科学健身知识、体育项目技术指导、体质测试、体育消费、体育赛事观看等14个部分。问卷及抽样说明详见《京津冀城市居民休闲健身参与和需求研究报告》[26]。

2.2 变量及操作化

核心自变量为居民体育锻炼。依据问卷题项6“在过去一年内您是否参与过体育锻炼”对城市居民参与体育锻炼情况进行分析。问卷中的选项如下:平均每月不足1次为1,平均每月1次以上但每周不足1次为2,平均每周1~2次为3,平均每周3~4次为4,平均每周5次以上为5,每天1次以上为6,每天2次以上为7,没有参与为8,说不清为98,拒答为99。参考王富百惠[11]、董德朋[6]和Eibich[27]等对体育锻炼的处理策略,将参与体育锻炼归为一类(1~7界定为参与体育锻炼),不参与体育锻炼归为一类(8、98、99界定为不参与体育锻炼)。为便于解读模型的分析结果,在零膨胀泊松模型中将不参与体育锻炼设为0,参与体育锻炼设为1。

因变量为居民就医次数。问卷中就医次数的题项为“过去一年内,您平均每月去医疗机构看门诊或接受上门医疗服务的次数(即就医次数)”,泛指人们在感到身体不适或某种症状或感觉存在可能发生疾病风险时所采取的寻求卫生服务的想法和行动,就医次数可以作为反映居民一段时间内健康状况的重要指标[28-31]。已有研究[12-14]常用自评性健康满意度、慢性病患病率、每年人均因病休工天数、就医次数等作为测量健康不平等的代理变量。因此,本文将居民就医次数作为健康不平等的代理变量。

人口学变量包括性别(男性=1、女性=2,以男性为参照)、年龄和地区3项。年龄的设置结合陈英等[32]、胡富勇[33]的研究方法,16~24周岁为1,25~34周岁为2,35~44周岁为3,45~59周岁为4,60周岁及以上为5,以16~24周岁为参照,这样的设置也有利于边际效应分析。在地区方面,河北为1,天津为2,北京为3。社会经济地位变量分为收入和职业声望[34-35],参照已有研究[36],将个人收入进行四分位划分,低收入为1,中低收入为2,中高收入为3,高收入为4(以低收入为参照)。职业声望为连续性变量,采用CGSS项目问卷的ISCO标准编码进行赋分[35]。生活满意度也为连续性变量,采用调查问卷中的第100题“总体而言,您对自己生活的满意程度”(选项为1~10分)进行赋分。各变量的基本特征描述见表1。

表 1 就医次数各影响因素的基本特征描述Table 1. Description of the essential characteristics of the variables influencing the number of medical visits变量类型 变量名称 变量定义 M SD 最小值 最大值 因变量 就医次数 计数变量;过去一年内,您平均每月就医次数大概是多少 1.267 2.770 0 25 自变量 人口学变量 性别 定类变量;男性=1,女性=2 1.533 0.499 1 2 年龄 定类变量;16~24周岁=1,25~34周岁=2,35~44周岁=3,45~59周岁=4,60周岁及以上=5 3.091 1.237 1 5

地区定类变量;河北=1,天津=2,北京=3 2.011 0.825 1 3 社会经济地位 职业声望 连续变量;职业声望得分 31.397 23.086 0 78 收入 定类变量;过去一年内,个人月均收入(含工资、奖金和其他收入,或政府补助、救济金等),进行四分位划分 2.390 1.120 1 4

主观

心理生活满

意度对自己生活的满意程度,定序变量1~10,1代表极度不满意,10代表极度满意 6.789 1.344 1 10

健康生

活行为体育锻炼

虚拟变量;不参与=0,参与=10.790 0.407 0 1 2.3 分析方法

2.3.1 计数回归模型

计数回归模型包含泊松回归(Poisson regression)模型、负二项回归(negative binomial)模型和零膨胀计数模型(zero inflated count model)。

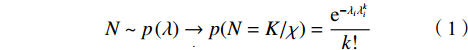

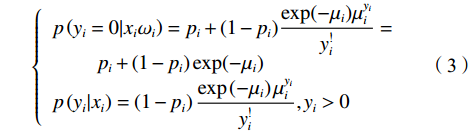

(1)泊松回归模型。泊松回归模型是最基础的计数模型[37]。该模型的解释变量只能取非负整数,常用于奥运金牌数、子女人数、看病次数等数据。该模型假定因变量服从参数为

$ \lambda $ 的泊松分布,模型可以表达为:$$ { N}~p\left(\lambda \right)\underset{.}{\to }p({N}={K}/\chi )=\frac{{{\rm{e}}}^{{{-\lambda }_{i}{\lambda }_{i}^{k}}^{}}}{k!} $$ (1) 泊松回归模型将均值参数化为

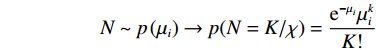

$ \mu =\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\left({x}{{{'}}}\beta \right)。 $ 其中,$ {\lambda }_{i} $ =$ \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\left(x\beta \right) $ ,$ x $ 为协变量,$ \beta $ 为待估参数,$ \lambda $ 为事件发生的平均次数,也是分布的方差,泊松分布不能较好地处理次数存在过度分散的情况[37]。(2)负二项回归模型。针对泊松回归模型的过度分散问题,许多统计学家认为过度分散主要来源于不可观测的异质性,可以利用负二项分布拟合计数数据。由于泊松回归模型需要假定均值和方差都等于

$ \mathrm{\lambda } $ ,而实际数据通常具有异质性或过度离散,较难满足方差和均值相等的条件,构建负二项回归模型修正泊松回归模型如下[38]:$$ {N}~p\left({\mu }_{i}\right)\to p({ N}={ K}/\chi )=\frac{{{\rm{e}}}^{{-\mu }_{i}}{\mu }_{i}^{k}}{{ K}!} $$ $$ {\lambda }_{i}=\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\left(\chi \beta +\nu \right),\nu ~\mathrm{G}\mathrm{a}\mathrm{m}\mathrm{m}\mathrm{a}(1/\alpha ,\alpha ) $$ (2) 负二项回归模型的缺点是如果其方差被误设,那么将无法得到一致的最大似然估计结果。

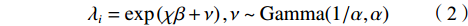

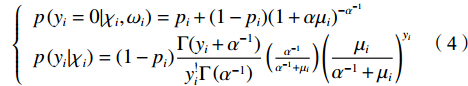

(3)零膨胀计数模型。现实研究中的结果变量包含大量的零值。对此,统计学家将总体分为零计数和非零计数2个子集建立混合的概率分布,根据这个分布建立零膨胀计数模型。它是一种针对零值较多且符合泊松分布/负二项分布的等离散(方差等于均值)或过离散(方差明显大于均值)数据的复合计数模型,其中包含二分类的Logit模型(对零值进行鉴别)及泊松/负二项回归模型[39-42]。如服从泊松分布,则是零膨胀泊松回归模型(zero-inflated Poisson regression model,ZIP);如服从负二项分布,则是零膨胀负二项回归模型(zero-inflated negative binomial regression model,ZINB)。零膨胀泊松回归模型表达为:

$$ \left\{\begin{array}{l}p\left({y}_{i}=0|{x}_{i}{\omega }_{i}\right)={p}_{i}+(1-{p}_{i})\dfrac{\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}(-{\mu }_{i}){\mu }_{i}^{{y}_{i}}}{{y}_{i}^{\dot{!}}}=\\ \qquad\; {p}_{i}+\left(1-{p}_{i}\right)\exp(-{\mu }_{i})\\ p\left({y}_{i}|{x}_{i}\right)=\left(1-{p}_{i}\right)\dfrac{\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\left(-{\mu }_{i}\right){\mu }_{i}^{{y}_{i}}}{{y}_{i}^{\dot{!}}},{y}_{i} > 0\end{array}\right. $$ (3) 当

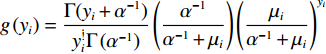

$ {g\left({y}_{i}\right)=\dfrac{\mathrm{\Gamma }({y}_{i}+{\alpha }^{-1})}{{y}_{i}^{\dot{!}}\mathrm{\Gamma }\left({\alpha }^{-1}\right)}\left(\dfrac{{\alpha }^{-1}}{{\alpha }^{-1}+{\mu }_{i}}\right)\left(\dfrac{{\mu }_{i}}{{\alpha }^{-1}+{\mu }_{i}}\right)}^{{y}_{i}} $ 时,零膨胀负二项回归模型表达为:$$ \left\{\begin{array}{l}p\left({y}_{i}=0|{\chi }_{i},{\omega }_{i}\right)={p}_{i}+(1-{p}_{i})(1+\alpha {\mu }_{i}{)}^{{-\alpha }^{-1}}\\ p\left({y}_{i}|{\chi }_{i}\right)=(1-{p}_{i})\dfrac{\Gamma ({y}_{i}+{\alpha }^{-1})}{{y}_{i}^{\dot{!}}\Gamma \left({\alpha }^{-1}\right)}\left(\frac{{\alpha }^{-1}}{{\alpha }^{-1}+{\mu }_{i}}\right)\left(\dfrac{{\mu }_{i}}{{\alpha }^{-1}+{\mu }_{i}}\right)^{{y}_{i}}\end{array}\right. $$ (4) 假如零膨胀负二项回归模型的均值为

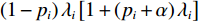

$ {\lambda }_{i}\left(1-{p}_{i}\right) $ ,方差为$\left(1-{p}_{i}\right){\lambda }_{i}\left[1+\left({p}_{i}+\alpha \right){\lambda }_{i}\right]$ ,当$ \alpha =0 $ 时,零膨胀负二项回归模型等同于零膨胀泊松回归模型。这几类模型的选用需要不同的检验条件,必须经过统计检验才能决定使用哪种模型,在3.1部分将结合数据进行详细介绍。基于因变量的特殊类型及研究问题的特殊性,使用零膨胀泊松回归模型以解决就医次数中零值居多的问题。另外,为了从社会分层理论视角考虑体育锻炼对不同性别、城市和收入居民就医次数的复杂影响,在零膨胀泊松回归模型的基础上使用逐步回归的嵌套模型(以下简称“嵌套模型”)探讨体育锻炼对不同性别、地区和社会阶层居民就医次数的影响。

2.3.2 处理效应模型

借助调查观测数据只能获得个体参与体育锻炼或不参与体育锻炼2种状态之一[43],不可能在同一份问卷调查数据中同时调查参与体育锻炼的居民无体育锻炼时的就医次数。采用计数模型得到的估计量可能存在偏误,不具有因果推断力。我们可能会问:“如果不参与体育锻炼的居民选择体育锻炼,他们的就医次数将如何变化,或如果参与体育锻炼的居民不选择体育锻炼,就医次数又将如何变化?”

当前经济学、社会学研究逐步纳入了对关键自变量的检验,提升了研究的科学性。对于关键自变量的检验,本文采用处理效应模型进行分析,它是因果推断模型的一类[44]。潜在结果模型可以比较同一个研究对象(unit)在接受干预(treatment)和不接受干预(control)时的结果差异,认为这一结果差异就是接受干预相对于不接受干预的效果[44],核心假设是“没有操纵就没有因果”。Imbens等[45]认为,潜在结果是该模型的核心,指“给定一个单位和一系列行动”。将每对“行动—单位组”界定为一个潜在结果。例如,通常只能获得一次问卷调查的数据,哪些居民体育锻炼影响就医次数的结果能够被观察到主要取决于哪一类类似体育锻炼的居民活动被分配到干预对象。因此,“分配机制”在潜在结果模型中处于核心位置,直接决定什么样的结果能够被观察到。潜在结果模型尤其强调比较同一个单位同时接受干预和不接受干预之后的状态,如居民在参与体育锻炼和不参与体育锻炼情况下的就医次数,参与体育锻炼的居民不选择体育锻炼时就医次数会发生怎样的变化。

本文采用Stata 16软件处理效应模型中的回归调整方法(treatment-effects estimation model,regression adjustment,Teffects ra模型)进行稳健性检验,它能解决居民体育锻炼对就医次数影响的选择性偏差问题,即居民就医次数的减少并非由体育锻炼造成,可能由选择偏差造成。Teffects ra模型使用GMM系统估计(参数估计),而现有研究中常见的倾向值匹配(PSM,现有研究主要使用Stata的psmatch2命令包进行分析)使用准实验方法

1 。前者得到的标准误等统计指标更好,而后者对于因果效应的解释稍好。有学者指出,psmatch2提供了丰富的具体匹配方法,其缺陷则在于其标准误(standard errors)并不正确[46],在匹配中会增加不平衡性、模型依赖性等[47-48]。本文的因变量是计数变量,PSM对计数模型尚无法进行匹配分析,所以使用回归调整方法进行稳健性分析是较好的选择。2.3.3 边际效应分析

采用边际效应分析结合边际分析图验证体育锻炼对不同人口学特征、社会经济地位居民就医次数的“收敛效应”和“发散效应”。边际效应是根据零膨胀泊松回归模型计算出来的统计量,计算自变量变化对因变量变化影响作用的大小,需要计算变量的边际效应或预测边际值,或分析比较不同情况下因变量预测边际值的大小[49]。具体做法是在零膨胀泊松回归模型运行结束后,以margin边际分析命令对显著的自变量进行分析,再利用marginsplot进行运行图形分析。

3. 研究结果

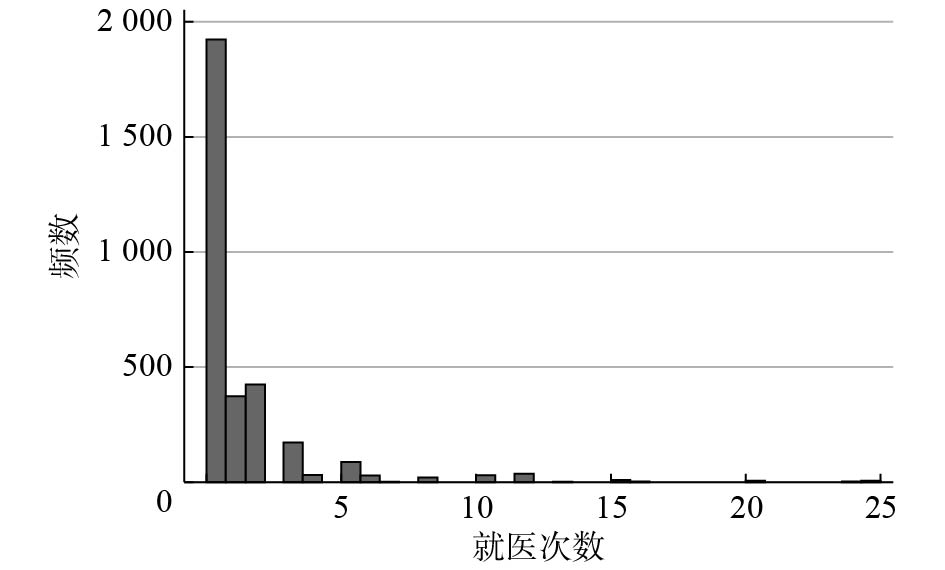

3.1 体育锻炼对居民就医次数的模型选择

本文中的因变量为就医次数,其数值为零的百分比明显多于其他取值(约占61%)(图1),因此需选择计数模型[37-38, 40, 50]。①观察计数资料是否存在零膨胀情况。②判断计数资料是否存在过离散现象。在判断零值较多的基础上,考察alpha检验是否显著。alpha检验不显著(P>0.05)为等离散,服从泊松分布,宜采用零膨胀泊松回归模型;alpha检验显著(P<0.05)则为过离散,服从负二项分布,宜采用负二项回归模型。③以vuong检验决定使用零膨胀泊松回归模型或泊松回归模型。vuong检验显著(P<0.05),则零膨胀泊松回归模型优于泊松回归模型。④进行零膨胀负二项回归模型的零膨胀检验。likelihood-ratio of alpha检验显著(P<0.05),使用零膨胀负二项回归模型;alpha检验不显著(P>0.05),则使用负二项回归模型;但lnalpha检验不显著(P>0.05),建议使用零膨胀泊松回归模型[38-40]。

模型筛选第一步,进行泊松截距回归,以便取得一个平均值与变量就医次数均值相等的单变量泊松分布(coef=0.316,se=0.064)。截距回归并没有考虑不同个体在期望均值上的差异,需要进一步将性别、年龄、地区、居住社区、受教育程度、婚姻状况、职业声望、收入、参与体育锻炼情况、生活满意度等自变量纳入泊松回归模型。结果显示,模型整体检验显著(P<0.001),并通过拟合优度检验(goodness of fit chi-square,P>0.05),说明回归拟合良好,即加入自变量后的泊松回归模型可用于拟合居民就医次数的实际分布。

第二步,在负二项回归模型中,利用alpha检验对就医次数的离散程度进行检验(LR test of alpha=0 test,P<0.001),发现该数据存在过离散,宜采用负二项模型校正泊松估计。对该数据进行负二项模型回归,模型整体检验显著(P<0.001)。再进行负二项回归模型和零膨胀负二项回归模型的检验,发现零膨胀负二项回归模型优于负二项回归模型(vuong test of ZINB vs. standard negative binomial:z=5.74,Pr>z=0.000)。将所有自变量纳入零膨胀负二项回归模型,模型检验显著(P<0.001),但lnalpha不显著(P>0.05),建议采用零膨胀泊松回归模型。

第三步,使用零膨胀泊松回归模型vuong检验,检验结果显著(vuong test of ZIP vs. standard Poisson:z=13.54,Pr>z=0.000),说明零膨胀泊松回归模型优于泊松回归模型。

本文进行泊松截距模型、泊松回归模型、负二项回归模型、零膨胀负二项回归模型、零膨胀泊松回归模型的比较,结果表明,零膨胀泊松回归模型优于零膨胀负二项回归模型、零膨胀负二项回归模型优于负二项回归模型、负二项回归模型优于泊松回归模型,零膨胀泊松回归模型可作为最优模型。

3.2 居民就医次数的零膨胀泊松回归模型分析

模型1包含性别、年龄、地区变量,模型2在模型1的基础上加入职业声望、收入,模型3在模型2的基础上加入生活满意度,模型4在模型2的基础上加入体育锻炼,模型5在模型3的基础上加入体育锻炼,见表2。逐步纳入解释变量,以观察模型结果和其他自变量的变化。对于零膨胀泊松回归模型结果的解释采用发生率(incidence-rate ratios)

2 。表 2 就医次数的零膨胀逐步回归嵌套模型结果Table 2. Result of zero-inflated nested models for the number of medical visits变量 模型1 模型2 模型3 模型4 模型5 性别 女 0.936 0.849** 0.852** 0.835** 0.838** (参照组:男) (0.066) (0.065) (0.065) (0.064) (0.064) 年龄/周岁 25~34 1.762*** 2.230*** 2.220*** 2.215*** 2.207*** (参照组:16~24) (0.318) (0.431) (0.433) (0.427) (0.430) 35~44 2.036*** 2.608*** 2.571*** 2.609*** 2.573*** (0.379) (0.516) (0.512) (0.517) (0.514) 45~59 3.782*** 3.920*** 3.877*** 3.918*** 3.876*** (0.671) (0.723) (0.721) (0.725) (0.722) 60及以上 4.956*** 4.043*** 4.033*** 3.911*** 3.905*** (0.893) (0.759) (0.764) (0.738) (0.743) 地区 天津 1.595*** 1.716*** 1.726*** 1.755*** 1.766*** (参照组:河北) (0.136) (0.517) (0.518) (0.163) (0.163) 北京 2.518*** 2.519*** 2.573*** 2.604*** 2.657*** (0.181) (0.191) (0.201) (0.199) (0.208) 职业声望 0.998 0.998 0.998 0.998 (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 收入 中低收入 0.750* 0.741* 0.715** 0.707** (参照组:低收入) (0.119) (0.119) (0.111) (0.111) 中高收入 0.644*** 0.638*** 0.610*** 0.605*** (0.103) (0.103) (0.096) (0.096) 高收入 0.686** 0.688** 0.647*** 0.649*** (0.109) (0.110) (0.104) (0.105) 生活满意度 0.966 0.967 (0.026) (0.026) 体育锻炼 无体育锻炼 1.291*** 1.288*** (参照组:有体育锻炼) (0.110) (0.109) 膨胀因子 健康状况 2.342*** 2.353*** 2.335*** 2.346*** 2.329*** (13.60) (13.58) (13.40) (13.51) (13.35) 对数伪拟然值 −4771.00 −4720.74 −4717.34 −4702.47 −4699.37 卡方统计量 314.44 340.09 343.05 371.56 376.85 样本量 3163 3163 3163 3163 3163 注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著;模型汇报的是发生率比值,括号内为聚类稳健标准误。 在模型1中:在控制其他变量不变的情况下,以16~24周岁为参照组,25~34周岁、35~44周岁、45~59周岁、60周岁及以上居民的就医次数期望值分别比16~24周岁居民高0.762(1.762−1)、1.036(2.036−1)、2.782(3.782−1)、3.956(4.956−1);以河北省居民为参照组,天津市、北京市居民的就医次数期望值分别比河北省居民高0.595(1.595−1)、1.518(2.518−1)。由此可知:随着年龄的增长,居民就医次数增加;经济条件较好地区的居民就医次数高于经济条件较差地区。

与模型1相比,在模型2中:在性别方面,性别对就医次数的影响由不显著(模型1)变得显著(模型2),女性居民的就医次数期望值比男性低0.151(1−0.849);在年龄方面,25~34周岁、35~44周岁、45~59周岁居民的就医次数期望值分别提高了0.468(2.230−1.762)、0.572(2.608−2.036)、0.138(3.920−3.782),60周岁及以上居民的就医次数期望值下降了0.913(4.956−4.043);在地区方面,天津市、北京市居民的就医次数期望值分别提高了0.121(1.716−1.595)、0.001(2.519−2.518)。简言之,收入会改变性别间就医次数的差异,增加60周岁以下居民就医次数,降低60周岁及以上居民就医次数,增加天津市、北京市居民就医次数。

与模型2相比,在模型3中:在性别方面,女性居民的就医次数期望值提高了0.003(0.852−0.849);在年龄方面,25~34周岁、35~44周岁、45~59周岁、60周岁及以上居民的就医次数期望值分别下降了0.010(2.230−2.220)、0.037(2.608−2.571)、0.043(3.920−3.877)、0.010(4.043−4.033);在地区方面,天津市、北京市居民的就医次数期望值分别提高了0.010(1.726−1.716)、0.054(2.573−2.519);在收入方面,中低收入、中高收入居民的就医次数期望值下降了0.009(0.750−0.741)、0.006(0.644−0.638),高收入居民的就医次数期望值提高了0.002(0.688−0.686)。

模型3中没有体育锻炼变量,模型4中没有生活满意度变量。分别对比模型3和模型2、模型4和模型2,再将两两模型的差异进行比较,用于分析生活满意度和体育锻炼哪个变量对就医次数影响更大。结果显示,生活满意度提升了女性、不同地区、高收入居民的就医次数,体育锻炼提升了35~44周岁、不同城市居民就医次数。生活满意度对25~34周岁、60周岁及以上、中低和中高收入居民就医次数的抑制不如体育锻炼;体育锻炼对45~59周岁居民就医次数的抑制不如生活满意度。需要强调的是,虽然生活满意度变量在模型中始终不显著,但对其进行分析可以突出体育锻炼对居民就医次数的显著效应。

与模型3相比,模型5中:在性别方面,女性居民的就医次数期望值下降了0.014(0.852−0.838);在年龄方面,25~34周岁、45~59周岁、60周岁及以上居民的就医次数期望值分别下降了0.013(2.220−2.207)、0.001(3.877−3.876)、0.128(4.033−3.905),35~44周岁居民的就医次数期望值提高了0.002(2.573−2.571);在地区方面,天津市、北京市居民的就医次数期望值分别提高了0.004(1.766−1.726)、0.084(2.657−2.573);在收入方面,中低、中高、高收入居民的就医次数期望值分别下降了0.034(0.741−0.707)、0.033(0.638−0.605)、0.039(0.688−0.649)。参与体育锻炼会对城市居民的就医次数产生显著的负向影响,即体育锻炼降低居民就医次数。在下文的边际效应分析中,对嵌套模型中的模型1、模型2、模型3、模型5进行讨论,对其中不显著的职业声望、生活满意度不做深入分析。

3.3 体育锻炼对居民就医次数的处理效应模型分析

采用处理效应模型中的回归调整方法分析体育锻炼对就医次数的影响,结果见表3。对于城市居民平均处理效应(ATE),如果所有城市居民都参与体育锻炼,平均就医次数期望值将比没有居民参与体育锻炼情况下的平均就医次数期望值低0.262。对于体育锻炼的平均处理效应(ATT),参与体育锻炼的居民比不参与的居民就医次数期望值低0.259。相对于没有居民参与体育锻炼的情况,如果居民都参与体育锻炼,平均就医次数期望值会下降0.178。在95%置信区间中,就医次数期望值将下降0.842~0.272。处理效应模型结果进一步表明,体育锻炼对居民就医次数有抑制作用,这与零膨胀泊松回归模型结果一致,也证明了体育锻炼对就医次数的抑制作用是稳健的。

表 3 影响居民就医次数的处理效应模型结果(n=3163)Table 3. Treatment effect model affecting the number of medical visits by citizens类别 Coef. Robust SE Z P>Z 95%CI ATE 参与vs不参与 −0.262 0.086 −3.05 0.002 [−0.431,−0.093] POmean 体育锻炼参与情况(不参与) 1.472 0.097 15.19 <0.001 [1.282,1.662] ATT 参与vs不参与 −0.259 0.087 −2.98 0.003 [−0.430,−0.088] POmean 体育锻炼参与情况(不参与) 1.500 0.093 16.04 <0.001 [1.317,1.684] POmeans 体育锻炼参与情况 不参与 1.472 0.097 15.19 <0.001 [1.282,1.662] 参与 1.209 0.040 30.13 <0.001 [1.131,1.288] nl_1 −0.178 0.048 −3.71 <0.001 [−0.272,−0.842] 注:ATE为平均处理效应,ATT为受处理效应人群的平均处理效应,POmean为潜在结果均值,nl_1为百分比变化和基于增量方法的标准误。 4. 讨 论

4.1 体育锻炼对不同性别居民就医次数的影响

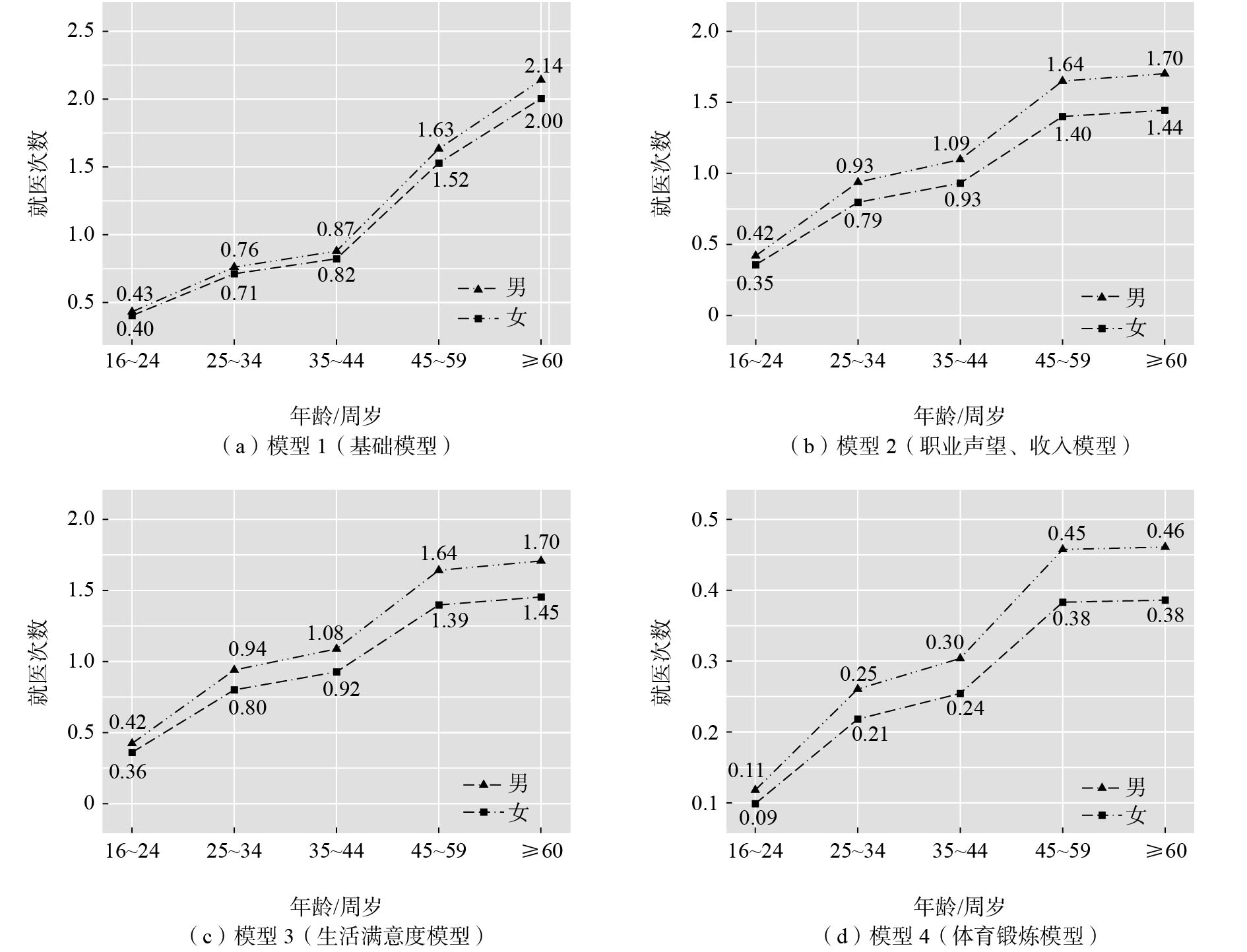

男女居民的就医次数随年龄增长而增长,且二者就医次数的差异逐渐变大[图2(a)]。零膨胀泊松回归模型显示,随着年龄的增长,就医次数增加。体育锻炼对女性居民就医次数的抑制作用大于生活满意度的影响,可见体育锻炼对女性健康的作用大于生活满意度的影响[图2(c)~图2(d)]。处理效应模型中性别不显著,结合边际效应分析和嵌套模型来看,这可能与男女居民就医次数差异和年龄的累积效应有关。边际效应分析结果显示,女性在各个年龄阶段的就医次数概率都比男性低。较为一致的观点是,女性在各个年龄阶段的健康状况都比男性差,但女性所患疾病更多的是非致命性的慢性病和急性病(如偏头痛、贫血、上呼吸道感染等),这类疾病就医必要较小,这可能是造成女性就医次数低于男性的原因[3, 9]。

![]() 图 2 不同性别、年龄居民体育锻炼对就医次数影响的边际效应变化

图 2 不同性别、年龄居民体育锻炼对就医次数影响的边际效应变化3 Figure 2. Marginal variation of the effect of physical activity on the number of medical visits among residents of different genders and ages收入变量对不同性别居民的就医次数有降低作用,对女性就医次数的降低作用大于男性[图2(b)]。不同性别居民就医次数差异增大,在各年龄阶段,收入提高导致就医次数整体降低,使不同性别居民就医次数呈现“发散效应”。有学者指出,男女收入与其健康有着因果联系[51],收入提高会有效提升女性健康水平,进而会降低就医次数[52]。中国男性的健康水平优于女性,健康领域边际产出递减规律表明在降低健康风险的效益上,相同的资源投入对健康存量较高群体(性别、收入)的作用比对健康存量较低群体(较低社会经济地位)的作用更小[23]。

加入生活满意度变量[图2(c)],在不同年龄段,就医次数的性别差异变化不同:16~24周岁居民就医次数差异缩小;25~34周岁、35~44周岁居民就医次数差异不变;45~59周岁、60周岁及以上居民就医次数差异增大。

加入体育锻炼变量[图2(d)],男女居民的就医次数再次降低,对男性就医次数的降低作用大于女性,使不同性别之间的就医次数呈现“收敛效应”。国内外学者认为,个人体育锻炼行为不仅是个人生活选择的结果,在性别、不同年龄间也会有差异,在这2个因素的综合影响下,人们形成了不同的生活行为倾向[3]。

社会因果论认为,社会经济地位较高的居民拥有较好生活资源,这会引起健康不平等。例如,社会经济地位较高的群体获得的体育锻炼资源也较为优越,可能导致性别间的体育锻炼不平等[53-54],进而形成男女就医次数的差异。体育锻炼可以体现人们社会经济资源综合禀赋程度,较高社会经济地位(受教育程度、收入)通过影响生活方式形成健康不平等,倾向拥有和维护更加健康的生活方式(如体育锻炼),而健康的生活方式提高了其健康水平。相对于女性来说,男性在社会经济地位方面处于明显的优势地位[9],模型结果也佐证了男性社会经济地位所对应的体育锻炼对其就医次数的抑制作用要大于女性。对比体现社会经济地位的收入和体现健康生活方式的体育锻炼,体育锻炼对居民就医次数的抑制作用明显大于收入,二者的差异在于收入对女性抑制作用较大,体育锻炼则对男性抑制作用较大。

4.2 体育锻炼对不同地区居民就医次数的影响

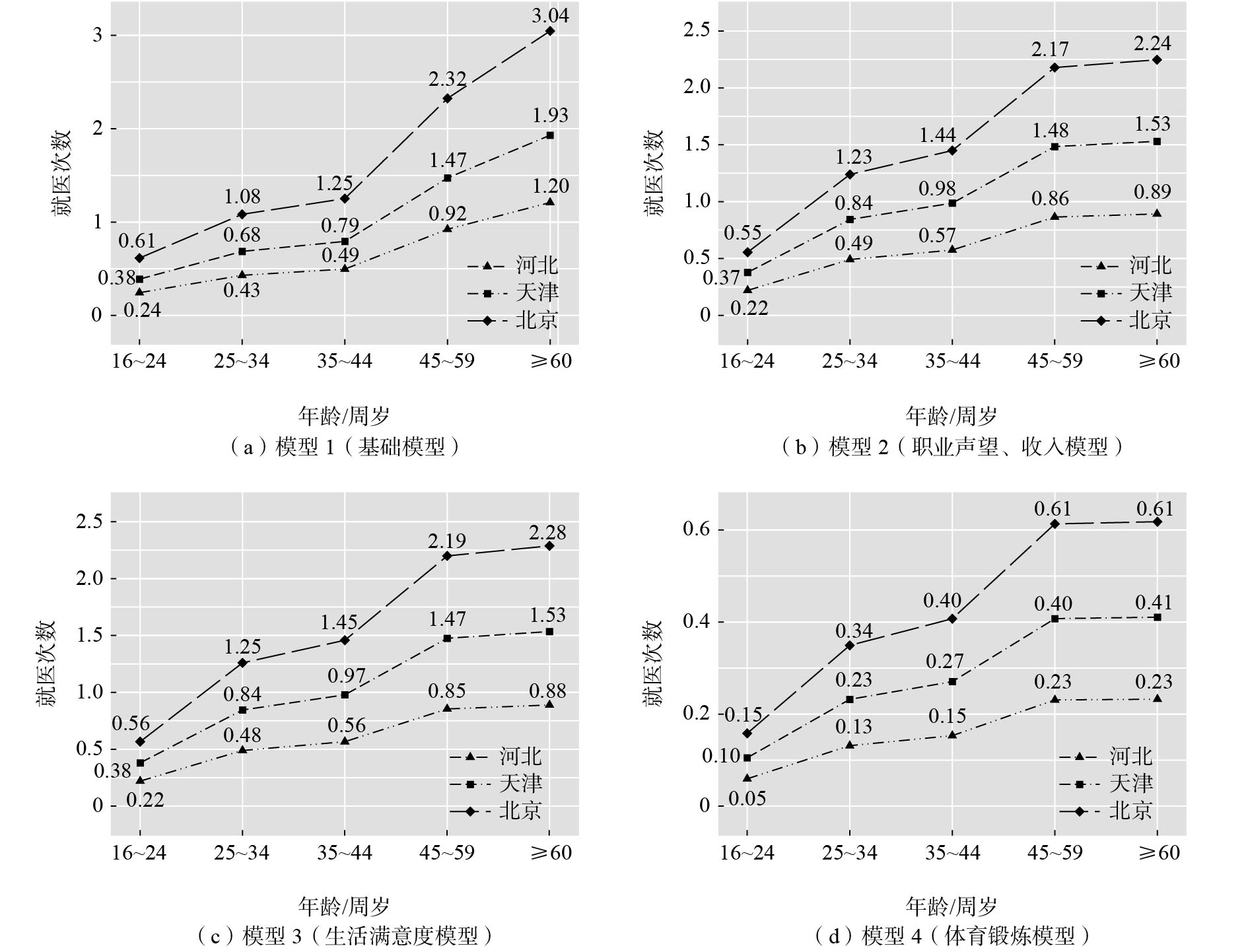

嵌套模型和处理效应模型结果[图3(a)]显示,北京居民在各个年龄段的就医次数高于天津、河北居民,天津居民就医次数高于河北居民;不同地区居民就医次数随年龄增长而增长,且不同城市居民就医次数差异逐渐扩大。有学者认为,区域经济社会发展水平与不同地区、城市的经济存量、资源禀赋、社会资源和生活资源有很大关系[55],资源存量大的地区、城市的分层效应明显,表现在所在地居民对文化、教育、生活与医疗健康资源的需求程度不同[16]。例如,一个地区的生产总值高意味着政府有能力改善医疗健康等公共服务,进而满足居民的医疗健康需求[55-57],这造成不同经济水平地区居民的就医次数差异扩大。2017—2019年三地统计年鉴中人均诊疗次数的高低顺序印证了经济社会发展水平较高地区居民的就医次数也较高(表4),表明不同居民需求不一致。梁童心等[58]、齐亚强[59]认为,不同城市之间社会经济的不均衡发展可能是居民就医次数差异的重要成因。

表 4 2017—2019年京津冀三地常住居民人均就医次数Table 4. Number of medical consultations per resident in Beijing, Tianjin and Hebei from 2017 to 2019单位:人次 地区 2017年 2018年 2019年 北京 7.40 7.50 8.00 天津 7.80 7.70 7.86 河北 5.73 5.70 5.66 加入职业声望、收入变量[图3(b)],不同城市居民整体上就医次数有所降低,但不同城市居民就医次数差异扩大,呈现“发散效应”。收入变量对北京居民就医次数的降低作用大于河北、天津居民,这可能由于城市间的区域经济社会发展作为结构性因素直接影响居民生活,经济社会发展对经济条件较好地区居民的健康医疗改善作用比其他地区居民更显著[16, 56, 60-61],其作用机制是社会经济地位改善会刺激居民对健康医疗的需求。职业声望变量不显著的可能性解释:①收入对居民就医次数的降低作用大于职业声望的作用[16];②城市的社会阶层效应会替代职业声望的社会阶层效应。

加入生活满意度变量[图3(c)],各城市间不同年龄段居民就医次数的差异不同:各城市间25~34周岁、60周岁及以上居民就医次数差异增大;在35~44周岁、45~59周岁年龄段,河北和天津居民就医次数差异增大,天津和北京居民就医次数差异不变;在16~24周岁年龄段,河北和天津居民就医次数差异不变,天津和北京居民就医次数差异增大。

加入体育锻炼变量[图3(d)],居民就医次数继续大幅度降低,对北京居民就医次数的正向影响大于其他2个地区,并且使得城市间居民就医次数差异缩小,呈现“收敛效应”。这可能是因为公共体育服务供给、居民收入水平会受到所在城市经济条件的影响,城市经济条件好会促进居民体育锻炼,进而降低就医次数。

《清华城市健康行为指数》指出,中心城市较高的收入和受教育水平使得居民有着更强的主观意识,中心城市居民健康意识和经常参与体育锻炼的比例整体高于一般地级市,体现了不同地区城市居民对教育、生活、健康和医疗等方面需求的非均衡性。社会分层理论将城市分为2类:一类是生产率较高的城市,如一线城市;另一类是生产率较低的城市,如二、三线城市等[24]。实质上是不均衡的城镇化进程进一步增大了不同规模城市的差异[24]。嵌套模型结果也佐证了只有在居民收入有差异的情况下,体育锻炼才能对与收入相关的就医次数、费用和医疗服务利用不平等有抑制作用[62]。

4.3 体育锻炼对不同收入居民就医次数的影响

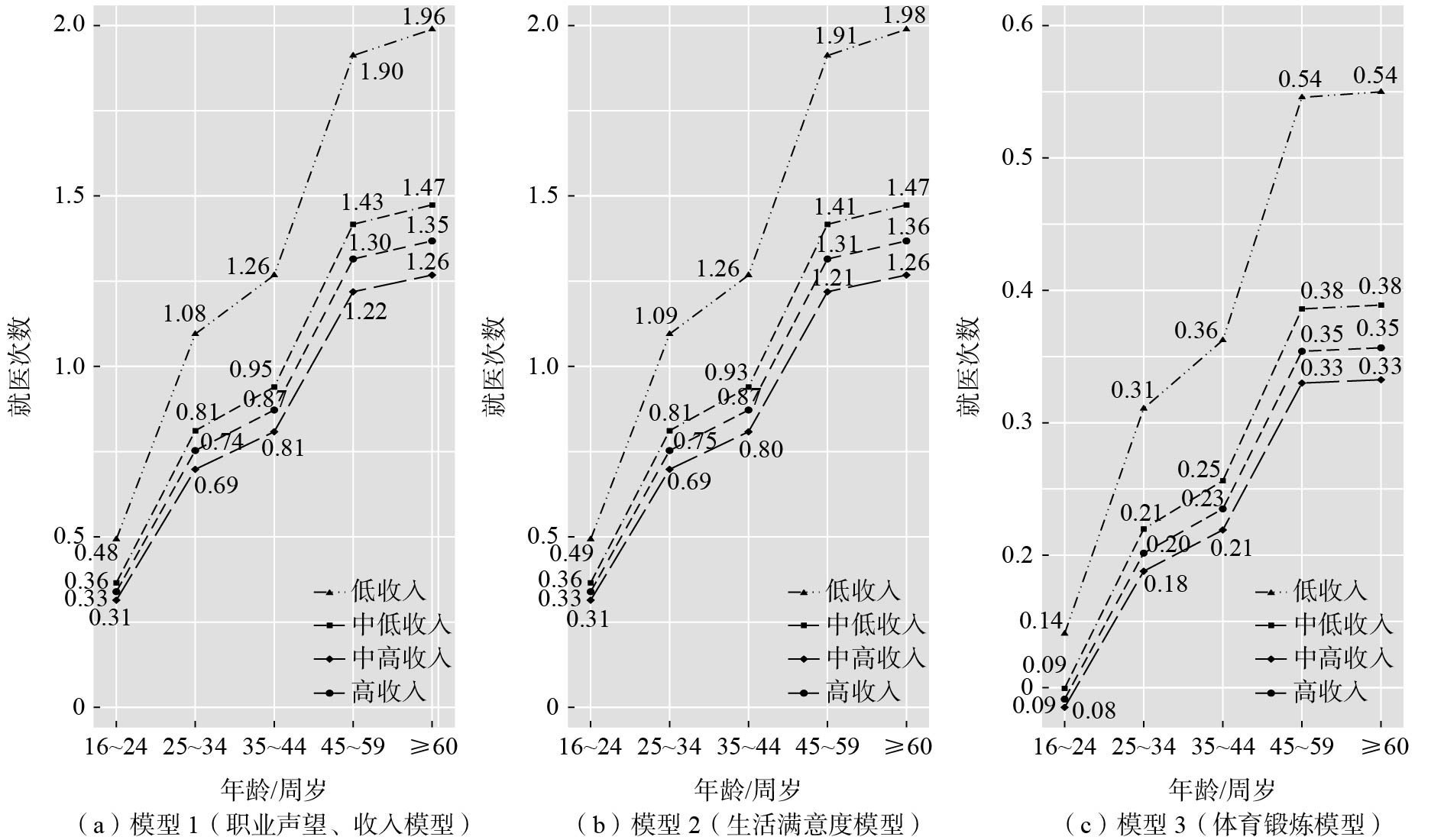

随着年龄增长,低收入居民的就医次数始终高于其他收入段居民[图4(a)],基本呈现出收入高、就医次数低的趋势,但中高收入居民的就医次数最低,高收入者的健康状况优于低收入者[63],且在各年龄段,不同收入居民就医次数差异扩大,呈现“发散效应”。对此,布鲁斯·林克认为社会经济地位是影响健康或疾病的根本原因[59]。也有学者[17]认为:收入与各个年龄段居民就医等健康状况的正向相关性始终存在,收入的增加会提高居民生活水平、医疗条件;预期寿命的延长与收入的增长密切相关,但是收入的增长并不会无限提高健康水平,其对健康的影响存在边际效应。例如,嵌套模型和处理效应模型结果显示,相较于较低收入居民和中低收入居民,高收入居民呈现出较高的就医次数。

加入生活满意度变量[图4(b)],通过边际效应分析可知,生活满意度对不同年龄段、收入居民就医次数起到不一样的作用,如对低收入、高收入居民的就医次数有微弱的提升作用。不同收入居民就医次数差异不同,在各年龄段,低收入与中低收入居民就医次数差异增大;中低收入和中高收入居民(除16~24周岁年龄段外)就医次数差异多为减小;中高收入居民和高收入居民(除16~24周岁年龄段外)就医次数差异多为增大。加入体育锻炼变量[图4(c)],居民整体就医次数明显降低,对低收入居民的就医次数降低作用最大,且不同收入居民就医次数差异缩小,呈现“收敛效应”。

健康领域边际产出递减规律认为,相同的资源投入对健康存量较高群体(社会经济地位、收入)的作用比对健康存量较低群体(社会经济地位、收入)的影响更小[23]。Grossman[64]的健康理论和投资理论学说认为,体育锻炼是一种对健康生活方式的投资行为,社会经济地位较低的居民更倾向采用体育锻炼的形式弥补因收入不足而产生的健康问题。这意味着社会经济地位较低的群体可以从体育锻炼中获得更高的健康回报,能够缩小不同收入居民间的健康不平等[18]。简言之,收入对社会经济地位较高群体的健康作用较小,而对社会经济地位较低群体的健康作用较大。

4.4 体育锻炼对居民就医次数的“收敛效应”与“发散效应”验证

通过讨论体育锻炼对不同性别、城市、收入居民就医次数的影响,验证体育锻炼对就医次数的“收敛效应”与“发散效应”。边际效应分析中的基础模型显示,随着年龄增长,居民的就医次数增加,表明年龄对健康有显著的负向影响(图2~图3中的基础模型)[65];随着年龄增长,收入使不同性别、地区居民就医次数呈现“发散效应”(图2~图4中的职业声望、收入模型),假设1得到验证。

加入体育锻炼变量,模型(图2~图4中的体育锻炼模型)呈现出显著的“收敛效应”,导致各年龄段居民就医次数整体降低,不同性别、城市居民就医次数差异缩小,呈现“收敛效应”,假设2未得到验证。生活满意度对不同性别、地区居民就医次数的影响并未表现出一致的“收敛效应”,假设3未得到验证。

收入和体育锻炼对居民就医次数影响的区别在于,收入增加了不同社会阶层居民的就医次数,呈现“发散效应”。换言之,收入会扩大不同社会阶层间的健康不平等,体育锻炼则抑制了不同社会阶层间的健康不平等。特别是35~44周岁及以上居民的就医次数出现较大攀升,且始终保持增长。有研究[9]表明,该年龄段居民的健康会受到社会经济地位变量的累积作用影响,导致健康不平等扩大。体育锻炼则起到了显著的抑制作用,不同性别、城市、收入居民的就医次数由“发散效应”转变为“收敛效应”后近乎呈现“平行”趋势;45~59周岁、60周岁及以上不同阶层居民的就医次数呈现“平行”趋势,表明体育锻炼对中老年居民就医次数的抑制作用显著。收入对女性居民就医次数的抑制作用优于对男性居民就医次数的抑制作用;对一线城市北京市居民就医次数的抑制作用优于对其他地区城市居民就医次数的抑制作用。体育锻炼对男性居民就医次数的抑制作用优于对女性居民就医次数的抑制作用,对北京市居民就医次数的抑制作用优于对其他地区城市居民就医次数的抑制作用,对低收入居民就医次数的降低作用最大。假设4得到验证,体育锻炼对较低社会经济地位居民就医次数的抑制作用较大。

结合逐步回归(嵌套模型)结果及边际效应分析发现,职业声望、生活满意度变量不显著,即就医次数趋近于“平行”。在零膨胀泊松回归模型及边际效应分析中加入体育锻炼变量后,就医次数显著降低,但“平行”的趋势未发生改变。有研究[9]认为,随着年龄的增长,个人社会经济地位的累积作用会扩大不同社会阶层居民间的健康不平等,但笔者认为,体育锻炼可能会减少不同阶层间居民就医次数的差异,缓解居民的健康不平等。假设5得到验证,在各年龄阶段,体育锻炼未改变不同性别、城市类型和社会经济地位居民的就医次数差异,但能缓解这种健康不平等现象;对就医次数的抑制作用具备一定的选择性,对社会阶层较低的女性、低收入居民的抑制作用突出,而对一线城市北京市居民的抑制作用最大。

5. 结论、建议与不足

5.1 结 论

①不同性别、城市类型、收入居民在35周岁后就医次数大幅度攀升,呈现显著的“发散效应”。不同性别、城市类型、收入和体育锻炼参与情况的居民就医次数存在显著性差异,收入、体育锻炼对居民就医次数有显著抑制作用。②体育锻炼的“收敛效应”显著,其能收敛不同性别、城市类型和社会经济地位居民间就医次数的差异,对女性、北京市、低收入居民的就医次数抑制作用明显;特别是对45周岁以上居民就医次数的抑制作用突出,“收敛效应”明显,表明体育锻炼可以显著缓解由社会经济地位造成的健康不平等。③除“收敛效应”和“发散效应”外,本文还发现体育锻炼影响就医次数的年龄变化模式:45周岁以上居民的体育锻炼对就医次数的影响差异并不随年龄的变化而变化,呈现出一种“平行效应”,相对于收入来说,体育锻炼可抑制居民的就医次数,对改善健康不平等更有效。

5.2 建议与不足

体育锻炼对不同人口学特征群体、城市类型和社会经济地位居民就医次数的影响存在差异性。对此,提出如下建议:①未来政策制定应充分考虑上述情况,合理布局不同类型城市的公共体育服务,加大二、三线城市的公共体育服务供给,特别是增加公共体育场馆、社区体育场、健身路径等公共体育设施场地供给,这将有效促进居民参与体育锻炼,改善居民健康不平等。②政府应采取措施在城市社区中推动实施体卫融合策略,持续推动健康关口前移,积极探索体育锻炼促进健康的城市社区路径,这对于解决当前如何进一步改善健康不平等而言意义重大。③重点关注和支持中老年人的体育锻炼,可以推行定期、免费的体育项目与健康知识普及,提高体育锻炼参与率,这既直接有利于减少就医次数对健康不平等的负面影响,也有利于促进身体健康水平的提高。

本文存在以下不足:①对其他类型的健康生活方式考量较少;②未能将体育锻炼对就医次数的中介、调节效应考虑在内,如社会经济地位对体育锻炼影响就医次数的路径;③因变量就医次数是自评式题项,可能存在一定的主观性,未来如能采用客观的就医次数,则将提高研究的严谨性;④采用当前大型城市居民体育休闲健身调查中唯一、公开的包含公共体育服务调查的数据,但仅涉及京津冀三地,这可能导致研究结论存在局限性。

作者贡献声明:李骁天:设计论文框架,搜集统计数据,构建论文模型,撰写论文;作者贡献声明:马笑妮:解读模型,修订论文格式;作者贡献声明:和立新:提出论文设想。1 ① Stata 16的Teffects ra模型没有提供atu值,手动计算atu值不显著,故未在3.3小节中展开说明。2 ① 模型解释主要参考Stata 17帮助文档中的零膨胀泊松回归模型部分(https://www.stata.com/manuals13/rzip.pdf)和王存同的《零膨胀模型在社会科学实证研究中的应用——以中国人工流产影响因素的分析为例》(《社会学研究》2010年第5期)。3 ① 在零膨胀泊松回归模型分析后,使用margins和marginsplot 2个命令进行运算制图。从基础模型开始,每个模型呈现的结果是上一个模型增加变量后的边际效应(即每个变量对该模型的净效应)。如职业声望、收入模型是在基础模型上增加职业声望(不显著)、收入对男女居民就医次数影响的边际效应(具体可参照:https://www.lianxh.cn/news/3e47d865073a6.html、https://www.lianxh.cn/news/96c0e7a744cc4.html)。 -

图 2 不同性别、年龄居民体育锻炼对就医次数影响的边际效应变化

3 Figure 2. Marginal variation of the effect of physical activity on the number of medical visits among residents of different genders and ages

表 1 就医次数各影响因素的基本特征描述

Table 1 Description of the essential characteristics of the variables influencing the number of medical visits

变量类型 变量名称 变量定义 M SD 最小值 最大值 因变量 就医次数 计数变量;过去一年内,您平均每月就医次数大概是多少 1.267 2.770 0 25 自变量 人口学变量 性别 定类变量;男性=1,女性=2 1.533 0.499 1 2 年龄 定类变量;16~24周岁=1,25~34周岁=2,35~44周岁=3,45~59周岁=4,60周岁及以上=5 3.091 1.237 1 5

地区定类变量;河北=1,天津=2,北京=3 2.011 0.825 1 3 社会经济地位 职业声望 连续变量;职业声望得分 31.397 23.086 0 78 收入 定类变量;过去一年内,个人月均收入(含工资、奖金和其他收入,或政府补助、救济金等),进行四分位划分 2.390 1.120 1 4

主观

心理生活满

意度对自己生活的满意程度,定序变量1~10,1代表极度不满意,10代表极度满意 6.789 1.344 1 10

健康生

活行为体育锻炼

虚拟变量;不参与=0,参与=10.790 0.407 0 1 表 2 就医次数的零膨胀逐步回归嵌套模型结果

Table 2 Result of zero-inflated nested models for the number of medical visits

变量 模型1 模型2 模型3 模型4 模型5 性别 女 0.936 0.849** 0.852** 0.835** 0.838** (参照组:男) (0.066) (0.065) (0.065) (0.064) (0.064) 年龄/周岁 25~34 1.762*** 2.230*** 2.220*** 2.215*** 2.207*** (参照组:16~24) (0.318) (0.431) (0.433) (0.427) (0.430) 35~44 2.036*** 2.608*** 2.571*** 2.609*** 2.573*** (0.379) (0.516) (0.512) (0.517) (0.514) 45~59 3.782*** 3.920*** 3.877*** 3.918*** 3.876*** (0.671) (0.723) (0.721) (0.725) (0.722) 60及以上 4.956*** 4.043*** 4.033*** 3.911*** 3.905*** (0.893) (0.759) (0.764) (0.738) (0.743) 地区 天津 1.595*** 1.716*** 1.726*** 1.755*** 1.766*** (参照组:河北) (0.136) (0.517) (0.518) (0.163) (0.163) 北京 2.518*** 2.519*** 2.573*** 2.604*** 2.657*** (0.181) (0.191) (0.201) (0.199) (0.208) 职业声望 0.998 0.998 0.998 0.998 (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 收入 中低收入 0.750* 0.741* 0.715** 0.707** (参照组:低收入) (0.119) (0.119) (0.111) (0.111) 中高收入 0.644*** 0.638*** 0.610*** 0.605*** (0.103) (0.103) (0.096) (0.096) 高收入 0.686** 0.688** 0.647*** 0.649*** (0.109) (0.110) (0.104) (0.105) 生活满意度 0.966 0.967 (0.026) (0.026) 体育锻炼 无体育锻炼 1.291*** 1.288*** (参照组:有体育锻炼) (0.110) (0.109) 膨胀因子 健康状况 2.342*** 2.353*** 2.335*** 2.346*** 2.329*** (13.60) (13.58) (13.40) (13.51) (13.35) 对数伪拟然值 −4771.00 −4720.74 −4717.34 −4702.47 −4699.37 卡方统计量 314.44 340.09 343.05 371.56 376.85 样本量 3163 3163 3163 3163 3163 注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著;模型汇报的是发生率比值,括号内为聚类稳健标准误。 表 3 影响居民就医次数的处理效应模型结果(n=3163)

Table 3 Treatment effect model affecting the number of medical visits by citizens

类别 Coef. Robust SE Z P>Z 95%CI ATE 参与vs不参与 −0.262 0.086 −3.05 0.002 [−0.431,−0.093] POmean 体育锻炼参与情况(不参与) 1.472 0.097 15.19 <0.001 [1.282,1.662] ATT 参与vs不参与 −0.259 0.087 −2.98 0.003 [−0.430,−0.088] POmean 体育锻炼参与情况(不参与) 1.500 0.093 16.04 <0.001 [1.317,1.684] POmeans 体育锻炼参与情况 不参与 1.472 0.097 15.19 <0.001 [1.282,1.662] 参与 1.209 0.040 30.13 <0.001 [1.131,1.288] nl_1 −0.178 0.048 −3.71 <0.001 [−0.272,−0.842] 注:ATE为平均处理效应,ATT为受处理效应人群的平均处理效应,POmean为潜在结果均值,nl_1为百分比变化和基于增量方法的标准误。 表 4 2017—2019年京津冀三地常住居民人均就医次数

Table 4 Number of medical consultations per resident in Beijing, Tianjin and Hebei from 2017 to 2019

单位:人次 地区 2017年 2018年 2019年 北京 7.40 7.50 8.00 天津 7.80 7.70 7.86 河北 5.73 5.70 5.66 -

[1] 国家卫健委. 2018年我国卫生健康事业发展统计公报[EB/OL]. [2022-03-16]. http://www.gov.cn/guoqing/2020-04/29/content_5507528.htm [2] 国家卫健委. 2019年我国卫生健康事业发展统计公报[EB/OL]. [2022-03-16]. http://www.gov.cn/guoqing/2021-04/09/content_5598657.htm [3] 王甫勤. 社会经济地位、生活方式与健康不平等[J]. 社会,2012,32(2):125-143 [4] 王甫勤,马瑜寅. 社会经济地位、社会资本与健康不平等[J]. 华中科技大学学报(社会科学版),2020,34(6):59-66 [5] DEBORAH L, XIE Y. Socioeconomic status and health differentials in China: Convergence or divergence at older ages?[R]. Population Studies Center Research Report No. 09-690, University of Michigan, 2009: 1-23

[6] 董德朋. 生命历程视角下居民体育参与打破了健康的阶层不平等吗?:基于CHNS追踪调查的纵向分析[J]. 上海体育学院学报,2021,45(8):73-86 [7] 王甫勤. 地位束缚与生活方式转型:中国各社会阶层健康生活方式潜在类别研究[J]. 社会学研究,2017,32(6):117-140,244 [8] 王雪燕. 社会经济地位、生活方式与中国居民的健康不平等[D]. 厦门: 厦门大学, 2014: 39 [9] 郑莉,曾旭晖. 社会分层与健康不平等的性别差异:基于生命历程的纵向分析[J]. 社会,2016,36(6):209-237 [10] 李建新,夏翠翠. 社会经济地位对健康的影响:“收敛”还是“发散”:基于CFPS 2012年调查数据[J]. 人口与经济,2014(5):42-50 [11] 王富百慧. 社会因果还是健康选择?:关于中国老年健康不平等的实证研究[J]. 中国体育科技,2017,53(6):13-20,46 [12] FLEURBAEY M, SCHOKKAERT E. Equity in health and health care[M]//PAULY M V, MCGUIRE T G, BARROS P P. Handbook of health economics.Oxford: Elsevier, 2011: 1003-1092

[13] MORRIS S,SUTTON M,GRAVELLE H. Inequity and inequality in the use of health care in England:An empirical investigation[J]. Social Science & Medicine,2005,60(6):1251-1266

[14] 王甫勤. 健康不平等研究的新趋势与未来议题[N]. 中国社会科学报, 2019-01-09(6) [15] 郑莉,曾旭晖. 教育健康回报的城乡与性别差异:基于世代与年龄效应的分析[J]. 华东理工大学学报(社会科学版),2018,33(2):54-65 [16] 李强,王昊. 中国社会分层结构的四个世界[J]. 社会科学战线,2014(9):174-187 [17] 夏德龙,朱博文. 社会经济地位能否通过生活方式影响健康:基于城乡劳动者的比较分析[J]. 湖北社会科学,2021(2):50-58 doi: 10.3969/j.issn.1003-8477.2021.02.007 [18] 顾海. 统筹城乡医保制度、与收入相关的医疗服务利用和健康不平等[J]. 社会科学辑刊,2019(2):88-97 [19] 缪晓雷,边燕杰. 防疫社会资本、体育锻炼与身心健康[J]. 上海体育学院学报,2020,44(12):1-12 [20] KIM E S,DELANEY S W,TAY L,et al. Life satisfaction and subsequent physical,behavioral,and psychosocial health in older adults[J]. The Milbank Quarterly,2021,99(1):209-239 doi: 10.1111/1468-0009.12497

[21] STRINE T W,CHAPMAN D P,BALLUZ L S,et al. The associations between life satisfaction and health-related quality of life,chronic illness,and health behaviors among US community-dwelling adults[J]. Journal of Community Health,2008,33(1):40-50 doi: 10.1007/s10900-007-9066-4

[22] PALMORE E,LUIKART C. Health and social factors related to life satisfaction[J]. Journal of Health and Social Behavior,1972,13(1):68-80 doi: 10.2307/2136974

[23] 方黎明,郭静. 体育锻炼促进了健康公平吗?:体育锻炼对中国城乡居民抑郁风险的影响[J]. 体育科学,2019,39(10):65-74 [24] 赵伟. 异质性:城市分层与中国城市化选择:三个视野的分析与综合[J]. 社会科学战线,2013(9):34-43 [25] 傅利平,刘凤,孙雪松. 京津冀城市群公共服务与新型城镇化耦合发展研究[J]. 城市问题,2020(8):4-13 doi: 10.13239/j.bjsshkxy.cswt.200801 [26] 王凯珍. 京津冀城市居民休闲健身参与和需求研究报告[R]. 北京: 首都体育学院斯迈夫(CSMF)京津冀体育协同发展论坛, 2021: 88-93 [27] EIBICH P. Understanding the effect of retirement on health:Mechanisms and heterogeneity[J]. Journal of Health Economics,2015,43:1-12 doi: 10.1016/j.jhealeco.2015.05.001

[28] 张检,蔡金龙,黄元英,等. 中国流动人口就医行为选择及其影响因素研究[J]. 中国全科医学,2021,24(16):2008-2014 [29] 郭静,戴颖,付淋淋,等. 基于结构方程模型的流动老年人口就医行为影响因素研究[J]. 中国卫生政策研究,2019,12(2):35-40 doi: 10.3969/j.issn.1674-2982.2019.02.006 [30] 金音子,朱炜明,张耀光,等. 我国医疗卫生体系发展对居民门诊服务就医行为的影响[J]. 中国卫生经济,2017,36(6):67-70 [31] 吴功华,姚明宏,徐嘉悦,等. 四川省城乡居民就医行为现状及其影响因素分析[J]. 现代预防医学,2020,47(7):1235-1239 [32] 陈英,秦江梅,唐景霞,等. 与收入相关的健康不平等及其分解[J]. 中国卫生经济,2016,35(4):71-73 [33] 胡富勇. 个体水平社会资本与慢性病防治研究[D]. 合肥: 安徽医科大学, 2015: 29 [34] 李春玲. 当代中国社会的声望分层:职业声望与社会经济地位指数测量[J]. 社会学研究,2005,20(2):74-102,244 [35] 黄国英, 谢宇. 中国家庭动态跟踪调查职业社会经济地位测量指标构建[EB/OL]. [2022-03-16]. http://www.doc88.com/p-0971726033608.html [36] 李国正,艾小青. “共享”视角下城乡收入与消费的差距度量、演化趋势与影响因素[J]. 中国软科学,2017(11):173-183 doi: 10.3969/j.issn.1002-9753.2017.11.017 [37] 韩华为. 中老年患者门诊需求行为及其决定因素:来自浙江、甘肃两省的经验证据[J]. 中国人口科学,2010(5):75-84,112 [38] 罗付岩,赵佳星. 基于零膨胀模型的我国银企关系规模影响因素研究[J]. 数理统计与管理,2017,36(2):351-360 doi: 10.13860/j.cnki.sltj.20160701-001 [39] 王存同. 避孕知情选择对中国人工流产的影响分析[J]. 人口与发展,2010,16(3):17-26,112 doi: 10.3969/j.issn.1674-1668.2010.03.002 [40] 王存同. 零膨胀模型在社会科学实证研究中的应用:以中国人工流产影响因素的分析为例[J]. 社会学研究,2010,25(5):130-148,245 [41] 吴学福,刘振球,吴明山,等. 零膨胀计数资料几种模型方法的比较研究[J]. 中国卫生统计,2020,37(3):331-334 [42] 原静,刘桂芬,薛玉强. 零膨胀计数资料模型选择与比较[J]. 中国卫生统计,2011,28(4):354-356,360 doi: 10.3969/j.issn.1002-3674.2011.04.001 [43] 彭大松. 非实验数据的因果分析:以PSM模型在体育健康回报研究中的应用为例[J]. 统计与信息论坛,2017,32(3):10-18 doi: 10.3969/j.issn.1007-3116.2017.03.002 [44] 李文钊. 因果推理中的潜在结果模型:起源、逻辑与意蕴[J]. 公共行政评论,2018,11(1):124-149,221 doi: 10.3969/j.issn.1674-2486.2018.01.006 [45] IMBENS G W, WOOLDRIDGE J M. Methods for estimating treatment effects I: Unconfounded treatmentassignment[EB/OL]. [2022-03-16]. http://www.cemmap.ac.uk/wp-content/legacy/uploads/cemmap/forms/Imbens_Wooldridge_notes.pdf

[46] ABADIE A,IMBENS G W. On the failure of the bootstrap for matching estimators[J]. Econometrica,2008,76(6):1537-1557 doi: 10.3982/ECTA6474

[47] 倾向得分匹配: psmatch2 还是teffects psmatch[EB/OL]. [2022-01-09]. https://www.sohu.com/a/287716577_668066 [48] KING G,NIELSEN R. Why propensity scores should not be used for matching[J]. Political Analysis,2019,27(4):435-454 doi: 10.1017/pan.2019.11

[49] HAINMUELLER J,MUMMOLO J,XU Y Q. How much should we trust estimates from multiplicative interaction models? Simple tools to improve empirical practice[J]. Political Analysis,2019,27(2):163-192 doi: 10.1017/pan.2018.46

[50] 刘焕庆,夏友照. 计数模型在旅游资源经济价值评估中的应用[J]. 东疆学刊,2011,28(3):88-92 [51] 许金红. 社会经济地位与健康的关系研究[D]. 深圳: 深圳大学, 2015: 65 [52] 黄洁萍,夏恩君. 社会经济地位对城镇劳动力健康状况的影响分析[J]. 商业时代,2010(30):14-17 [53] 边燕杰,鲁肖麟. 在线健身与网络社交的新冠疫情防控效应:基于全球7国相关大数据的实证分析[J]. 西安体育学院学报,2021,38(6):641-651 [54] 熊欢. 中国城市化进程中女性休闲体育的兴起[J]. 体育学刊,2012,19(6):16-21 doi: 10.3969/j.issn.1006-7116.2012.06.006 [55] 戴洁. 生活资源与社会分层: 一项对中国中部地区的社会分层研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2004: 56-68 [56] 杨书超,葛道顺. 社会阶层、健康水平与家庭保健消费:基于CFPS2018的实证研究[J]. 消费经济,2020,36(4):58-66 [57] 焦开山. 健康不平等影响因素研究[J]. 社会学研究,2014,29(5):24-46,241 doi: 10.19934/j.cnki.shxyj.2014.05.002 [58] 梁童心,齐亚强,叶华. 职业是如何影响健康的?:基于2012年中国劳动力动态调查的实证研究[J]. 社会学研究,2019,34(4):193-217,246 [59] 齐亚强. 促进健康公平 助力健康中国[N]. 中国社会科学报, 2019-01-11(6) [60] 李强. 中国在社会分层结构方面的四个试验[J]. 马克思主义与现实,2013(2):1-14 doi: 10.15894/j.cnki.cn11-3040/a.2013.02.012 [61] 张力,孙鹏. 城乡差距、社会分层与农民工流动问题[J]. 财贸研究,2013,24(6):36-45 doi: 10.19337/j.cnki.34-1093/f.2013.06.005 [62] 解垩. 与收入相关的健康及医疗服务利用不平等研究[J]. 经济研究,2009,44(2):92-105 [63] 齐良书,李子奈. 与收入相关的健康和医疗服务利用流动性[J]. 经济研究,2011,46(9):83-95 [64] GROSSMAN M. Determinants of health: An economic perspective[M]. New York: Columbia University Press, 2017: 6-41

[65] 彭大松. 社区特征如何影响流动人口的健康?:基于分层线性模型的分析[J]. 人口与发展,2018,24(6):50-62 -

期刊类型引用(5)

1. 郭彬,陈功,张锐. 老龄化背景下体育锻炼对城市中老年人自付医疗费用的影响——基于中国家庭追踪调查数据的实证分析. 北京体育大学学报. 2025(03): 35-52 .  百度学术

百度学术

2. 张鹏辉,巫国贵. 全民健身背景下城镇居民自评健康对主观幸福的实证研究——基于社会经济地位的中介效应. 福建体育科技. 2024(01): 24-28 .  百度学术

百度学术

3. 李骁天,刘波. 变革与重构:Sora模型对体育科学研究的推动效应. 西安体育学院学报. 2024(03): 352-362 .  百度学术

百度学术

4. 袁雷,孙卓,汪毅. 职业分化对居民体育参与的影响:“努力赚钱”抑或“主动健康”?. 上海体育大学学报. 2024(12): 60-71 .  本站查看

本站查看

5. 李骁天,武文琪,李树旺. 文化资本视角下的全民健身:受教育程度、数字文化资本与体育锻炼参与的互动机制. 体育学研究. 2024(06): 80-99 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: