Asymmetrical Impact of the Tourists' Perception Image on the Satisfaction Evaluation in Beijing-Zhangjiakou Sport-culture-tourism Belt

-

摘要:

以京张体育文化旅游带的106个景区、景点为研究对象,以携程网的86192条点评为数据来源,使用LDA主题模型对京张体育文化旅游带游客感知意象主题进行分析,并结合KANO模型探讨游客感知意象主题对满意度评价的非对称性影响。发现:①游客感知意象包括特色园林、旅游体验、奥运景点、景区管理、自然风光、导游讲解、冰雪旅游、历史古迹等8个主题;②游客感知最强的是景区管理和旅游体验,其余依次是奥运景点、特色园林、导游讲解、历史古迹、冰雪旅游和自然风光;③游客感知意象主题对满意度评价存在非对称性影响,其中,自然风光和历史古迹作为激励因素对满意度评价有正向非对称性影响,景区管理和冰雪旅游作为基本因素对满意度评价有负向非对称性影响。为提升京张体育文化旅游带游客满意度,建议:制定旅游发展优先级策略;加快特色冰雪旅游项目的打造和推广;定期开展游客感知意象动态监测,针对感知意象主题和市场需求变化进行优化。

Abstract:The 106 scenic spots in Beijing-Zhangjiakou sport-culture-tourism belt are taken as the research object, the captured 86,192 tourist comments in Ctrip as the data source, and the LDA theme model used to analyze the theme of tourists' perception image in Beijing-Zhangjiakou sport-culture-tourism belt, to explore the asymmetric impact of tourists' perception image theme on satisfaction evaluation, combined with KANO model. The result shows that: (1) Tourists' perception image includes 8 themes of characteristic garden, tourism experience, Olympic scenic spots, scenic area management, natural scenery, tour guide service, ice and snow tourism, historical site. (2) The strongest perception of tourists is scenic area management and tourism experience, followed by Olympic scenic spots, characteristic garden, guide explanation, historical site, snow and ice tourism and natural scenery. (3) The tourists' perception image theme has an asymmetrical influence on the satisfaction evaluation, in which the natural scenery and historical site as motivating factors have positive asymmetrical influence on the satisfaction evaluation while scenic area management, ice and snow tourism as basic factors have negative effects. It is suggested to formulate a priority strategy for tourism development, accelerate the construction and promotion of special ice and snow tourism projects, regularly carry out the dynamic monitoring of tourists' perception image, and make timely improvements according to the changes in perception image theme and market demand, thus to better improve the satisfaction of Beijing-Zhangjiakou sport-culture-tourism belt.

-

2021年1月20日,习近平总书记考察冬奥会筹备工作时作出“要积极谋划冬奥场馆赛后利用,将举办重大赛事同服务全民健身结合起来,加快建设京张体育文化旅游带”的重要指示[1]。2021年10月8日,国家体育总局印发《“十四五”体育发展规划》,提出要进一步完善“北京冬奥会遗产”开发工作,创造更多积极、持久的“奥运遗产”,实现冰雪旅游跨越式发展[2];2022年2月,文化和旅游部、国家发展改革委、国家体育总局联合印发《京张体育文化旅游带建设规划》[3];2022年5月,河北省委、省政府印发了《关于加快推进后奥运经济发展的意见》[4]。这些文件的出台明确了京张体育文化旅游带的定位和目标,为推动体育、文化、旅游三大产业深度融合,打造国际知名旅游目的地和促进京张体育文化旅游带的可持续性发展提供了政策保障。

游客感知意象指游客对旅游目的地及其产品、服务等方面的主观评价和印象,是游客购买或再次选择旅游产品的重要影响因素之一。游客作为旅游产品和服务的消费者,其感知意象直接反映了旅游目的地的品牌形象和市场吸引力[5-8]。通过深入挖掘游客的感知意象,可以更好地了解旅游目的地的资源优劣、游客需求和反馈[9-12],从而改进旅游产品和服务,提升旅游目的地的影响力和市场竞争力。

近年来,国内外学者围绕游客感知意象开展了大量研究[13-18]。研究者从游客对景点和产品的满意度[19]、忠诚度[20]、形象评价[21]等方面入手,调查游客对特定旅游目的地和产品的主观评价,从而为旅游业的发展提供改进和优化建议。谢涤湘等[12]从旅游资源、旅游活动、旅游地环境状况、旅游地氛围印象等方面调查了广州永庆坊历史文化街区游客的感知意象,提出应在旅游发展和地方文化保护之间保持平衡,实现其可持续发展。曾真等[22]从景观、文化、地方和情感等方面调查了扬州个园游客的感知意象,提出提升游客对个园的理解和游憩满意度,有利于个园的优化建设和形象推广,也能提升游客的重游和推荐意愿。游客感知意象研究通常采用语义分析、语义差异和隐含狄利克雷分布(Latent Dirichlet Allocation,LDA)等方法开展[23]。例如:顾渐萍等[24]采用语义分析法研究了重庆市游客旅游意象感知;张环宙等[25]采用LDA分析法对绍兴市游客感知意象进行了研究。

游客感知意象会对游客满意度产生影响,这种影响可能是线性的和对称的,也可能是非对称的。有研究[26-27]发现,游客感知意象的变化会引起总体满意度的同方向波动。例如,陈虎等[28]将游客对历史街区的旅游意象划分为真实性、保存性、设施与服务性、消费性、环境与安全性5个主题,这些主题均对游客满意度具有线性的、对称的正向影响。但并非所有的感知意象主题都以同样的方式影响满意度,游客感知意象和满意度之间也会存在非对称关系。张春晖等[26]通过问卷调查发现,旅游目的地的核心吸引物、交通、安全和服务设施对游客满意度具有负向的非对称影响,娱乐活动和旅游信息具有正向的非对称影响,只有休闲氛围的影响呈现出对称性。唐凡等[27]同样发现,不同旅游地属性对游客满意度的影响方式存在差异。

京张体育文化旅游带高质量发展已经引起体育学、管理学和旅游学等领域专家的广泛关注。研究者从全域发展[29]与游客需求[30]、战略思路[31]和产业协同[32]等方面对京张体育文化旅游带高质量发展的策略和路径开展了研究。目前,围绕京张体育文化旅游带开展的游客感知意象与满意度关系的研究还较少。本文以京张体育文化旅游带的景区、景点为研究对象,借助网络评论数据,采用LDA主题模型对京张旅游带的游客感知意象进行分析,将分析结果与KANO模型[33-36]结合,探讨不同主题之间是否存在显著性差异,以及不同主题对游客满意度评价的非对称性影响。研究结果不仅可充实感知意象研究的理论和内容,为相关研究提供思路和框架借鉴,还有助于识别旅游目的地的限制性因素,明确优先改进方向,推动京张体育文化旅游带特色旅游资源开发、配套服务改善和吸引力提升。

1. 数据来源与研究方法

1.1 研究区域概况

京张体育文化旅游带是以北京市和张家口市奥运场馆所在区县为核心,以连接两地的高铁、高速沿线区县为重要组成部分的区域,总面积约为24800 km2。研究区域属于暖温带半湿润大陆性季风气候,地形主要包括山地、丘陵和平原,海拔从北京市区的40 m逐渐上升至崇礼区的2000余米,拥有丰富的自然景观和生态资源,植被覆盖率高,生物多样性丰富。研究区域集合了世界级冰雪运动场馆、文化遗址、自然风光等众多旅游资源,具有独特的旅游吸引力[37]。

1.2 数据来源

线上评论为研究游客行为提供了多元的数据来源[38-40]。携程网是国内规模较大的在线旅游服务平台,游客评论数据量充足,具有较好的代表性,本文利用Python代码从携程网抓取数据,提高了数据获取的效率和准确性。同时,对数据进行清洗和筛选,剔除评论不完整、评论内容为纯符号以及点评内容重复的数据,保证数据的真实可靠。2015年7月31日,北京携手张家口获得第24届冬奥会举办权,因此,本文抓取评论的时间跨度为2015年7月31日—2023年4月18日。最终得到京张体育文化旅游带106个景区、景点的共86192条有效评论。另外,在参考《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T 18972—2017)中关于旅游资源分类的基础上,结合京张体育文化旅游带的旅游资源特色,将研究区域内的景区、景点划分为7类(表1)。

表 1 京张体育文化旅游带106个景区、景点的类型分布Table 1. Types of 106 scenic spots in Beijing-Zhangjiakou sport-culture-tourism belt类型 景区、景点 数量/个 占比/% 体育场馆 太舞滑雪小镇、万龙滑雪场、富龙滑雪场、富龙四季小镇、密苑云顶乐园、翠云山银河滑雪场、多乐美地滑雪场、阿那亚崇礼拾雪川滑雪场、长城岭滑雪场、国家高山滑雪中心、八达岭滑雪场、万科石京龙滑雪场、军都山滑雪场、什刹海冰场、静之湖滑雪场、水立方、鸟巢 17 16.0 建筑遗迹 国子监、天安门城楼、天坛、大境门景区、张家口堡景区、宣化古城、清远楼、居庸关长城、明十三陵、颐和园、恭王府、八达岭长城、水关长城、雍和宫、大觉寺、水母宫、银山塔林 17 16.0 园林游憩 官厅水库国家湿地公园、张家口崇礼奥林匹克公园、人民公园、北京十三陵国家森林公园、宣化万柳公园、北京世园公园、野鸭湖国家湿地公园、香山公园、北京动物园、北京延庆奥林匹克园区、北海公园、八达岭国家森林公园、天漠公园、景山公园、八大处公园、国家植物园、北京大观园、奥林匹克森林公园 18 17.0 文化活动 张家口地质博物馆、大境门蔚·花园沉浸式艺术馆、张家口市博物馆、元中都博物馆、宣化博物馆、中国科学技术馆、北京海洋馆、北京天文馆、中国地质博物馆、红砖美术馆、首都博物馆、孔庙和国子监博物馆、国家图书馆、中华民族博物院、北京独角兽星空艺术馆、北京自然博物馆、中国美术馆、故宫博物院、国家大剧院、798艺术区 20 18.9 休闲康养 桑干河大峡谷旅游区、野狐岭要塞旅游区、鸡鸣山旅游风景区、天保那苏图草原旅游度假区、崇礼四季小镇度假区、黄龙山庄旅游区、中华三祖圣地黄帝城遗址文化旅游区、西山温泉度假村、凤山温泉度假村、海坨山谷、翠云山国际旅游度假区、湶欣九号温泉、太舞度假小镇壹池温泉、怡馨苑温泉 14 13.2 娱乐购物 北京欢乐谷、石景山游乐园、八达岭野生动物世界、龙庆峡冰灯、什刹海、前门大街 6 5.7 自然景观 张北坝上草原、草原天路、张北天路大好河山景区、张北中都草原、云中草原、草原天路七彩花田、玉渡山景区、北京凤凰岭景区、北京后花园(白虎涧)风景区、古崖居风景区、小五台山自然保护区、桦皮岭、安家沟、官厅水库 14 13.2 1.3 研究方法

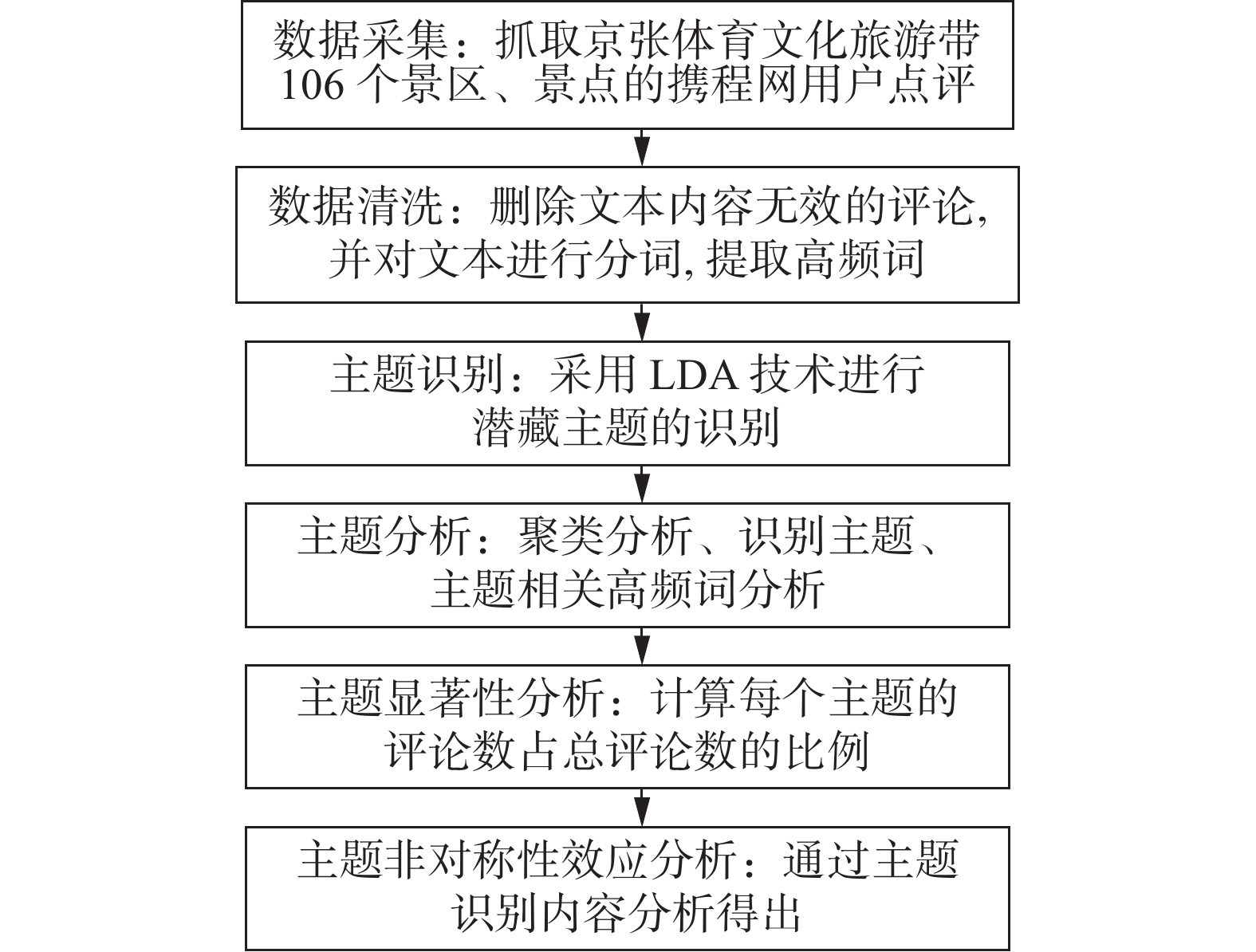

采集的评论数据经处理后,使用LDA主题分析系统对文本进行分词,剔除无意义的停用词,提取、分析出文本中有意义的信息,并采用LDA主题模型和KANO模型对文本信息进行分析,具体流程见图1。

1.3.1 LDA主题模型

LDA主题模型是一种无监督学习算法。采用LDA主题模型,将文本中的词语自动划分到不同的主题类别中,可以深入地挖掘出数据中的信息和规律。主题数的选择与主题一致性(coherence)有关[41]。一致性是评估LDA主题模型质量的指标之一,它反映了同一个主题出现在不同文档中时的相似程度,数值在0~1,数值越大表示模型的一致性越好。在通常情况下,在不同的主题数下,选择一致性较高的主题数作为最优主题数,以保证模型的准确性和稳定性。

本文采用LDA主题模型识别出8个主题,用以探究游客感知意象主题的显著性。计算评论属于各主题的概率,将此评论归入概率最高的主题[25]。各主题评论数与总评论数的比值为该主题的显著性。在进行主题显著性分析时,应结合实际情况对结果进行评估和判断。例如,某个主题的显著性低并不代表这个主题对游客不重要,而可能由该主题的涉及范围较窄或表达方式不明显等因素所导致。因此,在选择和利用主题显著性指标时,需要结合具体情况进行综合分析和判断。

1.3.2 KANO模型

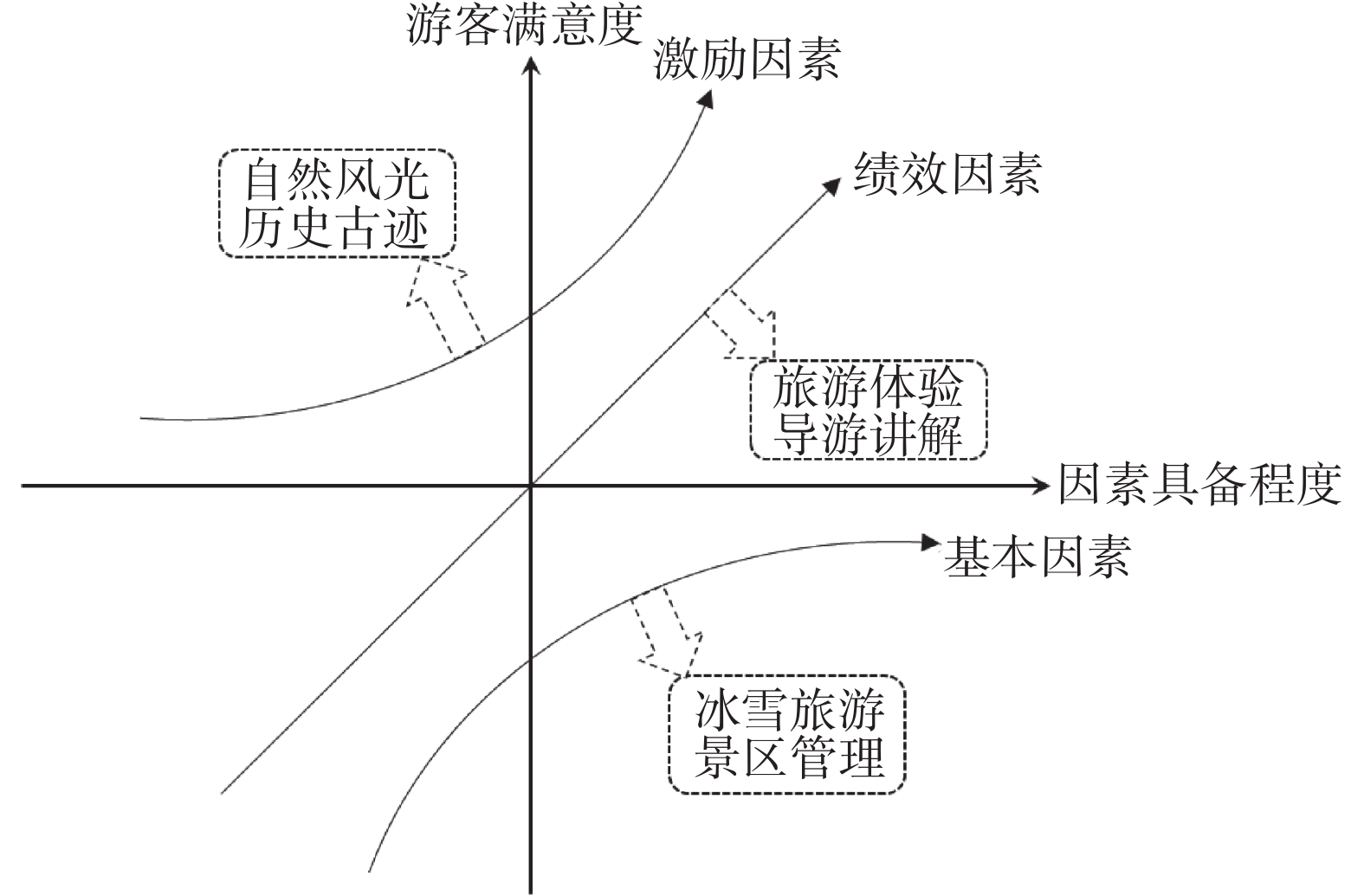

KANO模型能够识别出游客对旅游地或服务的基本型需求、期望型需求和兴奋型需求[35]。三因素理论根据这3种需求将游客评价分为基本因素、绩效因素和激励因素[36],其中,基本因素是指产品或服务必须具备的一些关键因素,绩效因素是指游客通常期望得到的要素,激励因素是指超出游客预期能给其带来增值的因素。

在本文中,评分在1~3分的为负面评论,评分大于3分的为正面评论。根据主题在正面和负面评论中出现的情况进行分类:仅在负面评论中出现的主题作为“基本因素”,仅在正面评论中出现的主题作为“激励因素”,在正面和负面评论中均出现的主题作为“绩效因素”。

2. 研究结果

2.1 京张体育文化旅游带游客感知意象主题分析

利用LDA主题模型对86192条评论进行梳理,发现京张体育文化旅游带的游客感知意象包括8个主题,分别是特色园林、旅游体验、奥运景点、景区管理、自然风光、导游讲解、冰雪旅游以及历史古迹。表2列出了这8个主题及其相关性排名前10的词语分布。需要注意的是,采用LDA主题模型对评论中的词语进行概率统计和分类后,再根据该类别下概率高的词语提炼该类别主题,因此,可能会出现个别词语与主题不相符的情况,例如“颐和园”出现在主题3“奥运景点”中,“水立方”出现在主题8“历史古迹”中,为保证原始数据的完整性,没有对此类词语再进行清洗。

表 2 京张体育文化旅游带游客感知意象主题Table 2. Tourists' perception image themes in Beijing-Zhangjiakou sport-culture-tourism belt主题 1 主题 2 主题 3 主题 4 主题 5 主题 6 主题 7 主题 8 特色园林 旅游体验 奥运景点 景区管理 自然风光 导游讲解 冰雪旅游 历史古迹 词语 权重 词语 权重 词语 权重 词语 权重 词语 权重 词语 权重 词语 权重 词语 权重 皇家 0.028 不错 0.114 鸟巢 0.043 景区 0.022 草原 0.028 讲解 0.049 冰灯 0.037 长城 0.052 香山 0.022 景色 0.051 公园 0.034 门票 0.015 空气 0.013 导游 0.034 冰雕 0.020 故宫 0.027 建筑 0.021 孩子 0.040 值得 0.032 停车场 0.015 人山人海 0.010 历史 0.018 设施 0.016 水立方 0.020 灯光 0.017 适合 0.023 颐和园 0.026 时间 0.013 美的 0.009 老人 0.016 服务 0.015 雍和宫 0.018 红叶 0.009 值得 0.021 景点 0.015 长城 0.010 路上 0.009 孩子 0.016 温泉 0.012 历史 0.014 昆明湖 0.008 性价比 0.021 奥运会 0.014 排队 0.009 感觉 0.008 知识 0.012 滑雪 0.012 万寿山 0.013 中国 0.007 喜欢 0.020 景色 0.014 建议 0.009 全景 0.008 路线 0.012 项目 0.008 建筑 0.010 博物馆 0.007 推荐 0.019 旅游 0.013 爬山 0.007 快艇 0.008 内容 0.012 酒店 0.008 皇帝 0.010 特色 0.007 感觉 0.018 风景 0.011 感觉 0.007 动物 0.007 特别 0.011 雪场 0.007 栈道 0.008 设计 0.007 好玩 0.016 壮观 0.011 停车 0.007 山上 0.007 专业 0.010 滑雪场 0.007 保存 0.008 (1)特色园林。该主题包含有关特色园林景观的信息,如香山红叶、昆明湖等。北京的景观园林有着悠久的历史和丰富的文化内涵,具有较强的艺术价值。对于游客而言,参观特色的景观园林,不仅能够体验到美好的游玩感受,还可增强对园林艺术和历史文化的认同感。

(2)旅游体验。该主题主要涉及游客对景点的整体评价和感受,如景色、性价比、适合孩子、推荐、好玩等。景点的整体评价可以影响游客的选择和感知。一般而言,好的整体评价会吸引更多游客前来,增加游客的信任感,提高游客满意度。游客会将好的感受分享给他人,从而提升景点的声誉和知名度,在提高游客回头率的同时也增加了景点的商业价值。

(3)奥运景点。该主题涉及奥运场馆,如鸟巢、奥运会、旅游等。北京作为“双奥之城”,拥有许多著名奥运场馆,对游客的感知影响显著,这些建筑和景观设计蕴含了中国传统文化理念,吸引了大量游客前来参观和赏玩,体验中华文化的博大精深。

(4)景区管理。该主题主要涉及景点的门票价格、基础设施、游玩建议等方面的信息。景点门票价格过高,游客可能会对景点的价值产生疑虑。景点的游玩时间过短,游客可能会感觉性价比不高;而游玩时间过长又可能使游客感到疲惫。因此,合理的游玩路线可以让游客充分感受景点的魅力,同时也不会让游客感到疲劳。此外,如果景区能够提供充足的停车位和贴心的配套服务,也会让游客对景点产生好感。因此,景区可以通过制定合理的门票价格、设计适宜的游玩线路和游玩时间、提供便利的交通服务等方式,提升游客对景点的体验和评价。

(5)自然风光。该主题的关键词涵盖草原、动物、空气、全景等,描述了自然景观的旅游体验。自然景观通常具有壮丽、秀美等特点,其独特的美学价值及艺术魅力令人难以忘怀。自然景观能使游客深入地了解和认识自然,丰富游客的地理文化知识,通过提供美学、自然认知等体验,使游客对景点的认知更加全面,获得更丰富的旅游体验。

(6)导游讲解。该主题的关键词涵盖了讲解、导游、知识、专业等,描述了游客对导游服务的评价,包括讲解质量、服务态度等方面。导游服务对游客感知的影响非常显著,导游的服务态度、水平和行程安排都会直接影响游客的旅游体验和对目的地的感知。

(7)冰雪旅游。该主题的关键词涵盖了冰灯、冰雕、滑雪等,描述了冰雪项目的旅游体验。冰雪体育项目对游客的旅游体验有着重要的影响。京张体育文化旅游带将冰雪项目作为牵引,推出丰富的冰雪体育及相关旅游项目,为游客提供了丰富多彩的旅游体验,也为当地经济发展注入新的动力。

(8)历史古迹。该主题的关键词涵盖了长城、故宫、雍和宫、历史等,描述了文化遗产的旅游体验。历史古迹是京张体育文化旅游带的核心资源之一,对游客感知影响显著,能够让游客在享受文化魅力的同时,提升个人历史文化修养,带来较好的旅游体验。

通过对8个主题进行显著性分析,得出游客对各个主题的关注程度。结果表明,景区管理和旅游体验是京张体育文化旅游带游客最为关注的主题,占比分别为24.61%和23.15%,其余依次是奥运景点(13.08%)、特色园林(12.58%)、导游讲解(9.30%)、历史古迹(6.58%)、冰雪旅游(5.98%)、自然风光(4.72%)。优化景区服务和提升旅游体验是提升京张体育文化旅游带形象的关键。良好的旅游体验可以吸引更多游客前来,提高游客的满意度和黏性,同时也为景点创造更多的收益和机会。特色园林以及历史古迹作为特色的文化旅游资源,也体现出较高的吸引力。冰雪旅游项目作为京张体育文化旅游带的新生动力,虽处于起步阶段,但其旅游市场前景广阔,有待进一步培育和挖掘。

2.2 游客感知意象主题对满意度评价的影响

利用游客评分将线上评论分为正面评论和负面评论,识别和分析正面评论和负面评论中的主题,采用KANO模型分析不同感知意象主题对游客满意度评价的影响。

自然风光和历史古迹属于激励因素(表3)。游客对于这类因素的优异表现会作出正面评价,即使这类因素偶尔出现不足,一般也不会引起负面评价。因此,这些因素对游客满意度评价具有正向的非对称性影响。在京张体育文化旅游带游客感知中,游览京张地区特色自然风光、探秘皇家建筑的历史故事能显著提升游客对旅游目的地的积极评价。如典型评论提到:“故宫不愧是文化瑰宝,参观了一天,获益匪浅!”

表 3 京张体育文化旅游带游客正面感知意象主题Table 3. Tourists' positive perception image themes in Beijing-Zhangjiakou sport-culture-tourism belt主题1 主题2 主题3 主题4 导游讲解 自然风光 历史古迹 旅游体验 词语 权重 词语 权重 词语 权重 词语 权重 讲解 0.038 长城 0.016 北京 0.034 不错 0.068 导游 0.024 北京 0.010 建筑 0.014 景色 0.022 故宫 0.012 公园 0.009 皇家 0.014 孩子 0.021 历史 0.012 景色 0.009 园林 0.013 值得 0.019 孩子 0.012 香山 0.008 颐和园 0.011 适合 0.012 秀才 0.011 鸟巢 0.008 故宫 0.010 地方 0.012 参观 0.011 风景 0.007 历史 0.010 性价比 0.011 特别 0.010 景区 0.006 中国 0.009 开心 0.011 知识 0.010 晚上 0.006 位于 0.008 好玩 0.011 值得 0.009 草原 0.006 雍和宫 0.007 感觉 0.010 导游讲解和旅游体验属于绩效因素,在正面和负面感知意象的主题中同时出现(表3、表4)。导游讲解水平会对旅游体验产生直接影响,进而影响游客评价。当旅游体验较好时,游客愿意给出正面评价,并推荐给其他人;如果旅游体验较差,则会引起游客不满,导致负面评论出现。例如,同一游客对某一景点项目可玩性表示满意,但对其他景点的项目体验做出了负面评价。

表 4 京张体育文化旅游带游客负面感知意象主题Table 4. Beijing-Zhangjiakou sport-culture-tourism belt tourists' negative perception image theme主题 1 主题 2 主题 3 主题 4 导游讲解 冰雪旅游 景区管理 旅游体验 词语 权重 词语 权重 词语 权重 词语 权重 景区 0.017 冰灯 0.011 动物 0.014 孩子 0.011 导游 0.014 服务 0.009 门票 0.010 一般般 0.009 讲解 0.012 雪道 0.008 排队 0.009 草原 0.009 地方 0.010 滑雪 0.007 时间 0.008 特别 0.008 历史 0.010 排队 0.007 有待 0.008 不错 0.008 值得 0.010 体验 0.006 改进 0.007 北京 0.007 不值 0.009 小时 0.006 动物园 0.006 项目 0.007 知识 0.009 可玩性 0.006 景区 0.006 没什么 0.006 公园 0.008 雪场 0.005 海洋馆 0.006 感觉 0.006 排队 0.008 管理 0.005 孩子 0.006 价格 0.006 冰雪旅游和景区管理只出现在负面感知意象主题中,属于基本因素(表4)。基本因素的缺失会造成游客的不满,但基本因素的优异表现并不一定会使游客做出正面评价,这类因素对游客满意度评价会产生负向的非对称性影响。游客认为,京张体育文化旅游带应具备特色的冰雪旅游资源,并能够提供充足的配套设施和优质的景区服务。当这些特色旅游资源或服务表现良好时,不一定会得到正面评价,而一旦表现不佳,必定会导致游客的负面评价。如有关评论提到:“外观看看还不错,进去就没意思了,找不到奥运的感觉,商业味太浓。”“很旧了,当年的比赛场已经被改造了,环境很一般。”

综上,京张体育文化旅游带游客感知意象主题对游客满意度既有对称性影响,也有非对称性影响。其中,旅游体验和导游讲解作为绩效因素对游客满意度具有对称性影响,自然风光和历史古迹作为激励因素对游客满意度评价具有正向的非对称性影响,而冰雪旅游和景区管理作为基本因素以负向非对称的方式影响游客满意度评价。

3. 讨 论

选取京张体育文化旅游带作为研究区域,其范围广、景点多、旅游资源类型多样,通过大数据文本分析,能够快速识别京张体育文化旅游带游客感知意象主题的不同维度和内涵,有助于全面了解旅游带内的游客感知意象和需求[14,42]。

借助三因素理论,将京张体育文化旅游带游客感知意象主题归类为激励因素(自然风光和历史古迹)、绩效因素(旅游体验和导游讲解)与基本因素(冰雪旅游和景区管理)(图2),用以揭示不同感知意象主题对游客满意度评价的影响方式。

游客感知意象可包含多个主题,不同主题对满意度的影响是有差异的[27]。只有认识到不同主题对游客满意度的影响方式,才能正确判断旅游目的地需重点改进的方向[43-44]。旅游体验和导游讲解作为绩效因素对游客满意度具有对称性影响,这些主题质量的高低会引起满意度同方向的变化。冰雪旅游和景区管理作为基本因素,是京张体育文化旅游带理应提供的产品和服务,一旦出现缺失,会引起游客满意度下降和消极评价。自然风光和历史古迹等激励因素的提升更容易引起游客的积极评价。管理部门在制定旅游发展策略时,应考虑游客感知意象主题对满意度的非对称性影响,优先改进基本因素和绩效因素,最后改进激励因素。

游客满意度评价主要取决于那些记忆深刻的旅游体验。心理学研究[45]认为,负面信息比正面信息的刺激效果更显著,会在记忆中发挥更强烈、持久的心理反应。此外,前景理论中的损失规避观点认为,如果面对相同程度的收益和损失,损失导致的挫败感要远远高于收益带来的满足感,从而导致强烈的不满[46]。在本文的所有主题中,冰雪旅游和景区管理引起游客不满的潜力最强,说明景区管理混乱、冰雪旅游项目体验感差最容易导致京张体育文化旅游带游客不满。因此,应特别关注景区管理和冰雪旅游服务的完善。值得注意的是,在改进过程中,基本因素对游客满意度的提升是有上限的。当基本因素能够满足顾客需求后,就应更加注重加大对绩效因素和激励因素的投入。随着游客需求的变化,激励因素可能会退化为基本因素,但基本因素很少会转化成为激励因素[26]。因此,管理部门需要用发展的眼光看待感知意象主题分类结果,密切关注游客需求和市场变化,甄别激励因素,及时做出决策调整。

游客感知意象主题与满意度之间的关系是动态变化的[26]。特色旅游资源对满意度一般具有线性影响[47],而冰雪旅游作为京张体育文化旅游带重点开发的内容,在本文中仅为基本因素,对游客满意度提升的贡献有限。这主要是由于近年来冰雪旅游项目泛化,很难引起游客偏好,无法为京张体育文化旅游带满意度提升作出积极贡献。管理部门需从全局出发,在体育、文化、旅游产业融合发展的基础上,加强冰雪旅游与其他类型旅游资源点之间的联动与互补,形成多层次、多元化的特色冰雪旅游项目。

另外,本文在京张体育文化旅游带旅游资源类型划分的基础上,对不同旅游资源类型游客的正面评论和负面评论进行了主题识别和分析,发现不同类型旅游资源之间游客感知意象对满意度的影响存在差异(表5)。例如:旅游体验对于建筑遗迹类景区游客满意度具有负向非对称性影响,而对于其他景区游客满意度均表现为对称性影响;交通条件对于建筑遗迹类和娱乐购物类景区游客满意度具有对称性影响,而对于自然景观类景区游客满意度表现为正向非对称性影响。在推进京张体育文化旅游带建设过程中,需考虑到旅游资源类型的差异,在遵循上述发展策略的基础上,结合不同类型旅游资源游客感知意象主题对满意度评价的影响方式,提出相应改进方案。

表 5 不同类型景区游客感知意象主题对满意度评价的影响Table 5. The influence of tourists' perception image theme on the satisfaction evaluation in different types of scenic spots资源类型 对称性影响

(绩效因素)正向非对称性影响

(激励因素)负向非对称性影响

(基本因素)体育场馆 旅游体验、特色风景 奥运场馆、基础设施 门票服务、教学服务 建筑遗迹 导游讲解、交通条件 园林景观、陵寝寺庙 门票服务、旅游体验 园林游憩 旅游体验、导游讲解、特色园林 自然风光 门票服务 文化活动 旅游体验、导游讲解、艺术表演 文化展览 门票服务 休闲康养 旅游体验、景区环境、特色项目 自然风光 门票服务 娱乐购物 旅游体验、交通条件、游玩项目 文化街区 门票服务 自然景观 旅游体验、草原风光 交通条件、游玩项目 门票服务、景区管理 4. 结 论

本文借助网络评论数据,采用LDA主题模型和KANO模型,探讨了京张体育文化旅游带游客感知意象主题对满意度评价的非对称性影响。结果表明:①京张体育文化旅游带游客感知意象包括特色园林、旅游体验、奥运景点、景区管理、自然风光、导游讲解、冰雪旅游和历史古迹8个主题。②景区管理和旅游体验是京张体育文化旅游带游客最为关注的主题,其余依次是奥运景点、特色园林、导游讲解、历史古迹、冰雪旅游和自然风光。③游客感知意象主题对满意度存在非对称性影响。自然风光和历史古迹作为激励因素对游客满意度具有正向非对称性影响;景区管理和冰雪旅游作为基本因素对满意度评价有负向非对称性影响;而旅游体验和导游讲解作为绩效因素对满意度产生对称性影响。④不同类型旅游资源之间游客感知意象对满意度的影响存在差异。

为有效提升京张体育文化旅游带游客满意度,提出以下发展建议:①制定旅游发展优先级策略。京张体育文化旅游带应优先提升景区管理和冰雪旅游等基本因素,在基本因素能够满足顾客需求的前提下,重点加强对旅游体验、导游讲解、自然风光和历史古迹等绩效因素和激励因素的投入。②加快特色冰雪旅游项目的打造和推广。在体育、文化、旅游产业融合发展的基础上,加强冰雪项目与其他类型旅游资源之间的联动与互补,形成多层次、多元化的特色冰雪旅游项目。③针对不同类型旅游资源,定期开展游客感知意象动态监测,及时了解游客的感知意象主题及变化,根据市场需求进行有针对性的改进。

本文的不足与展望:①虽然识别出了游客感知意象的主题,但并未细分发展阶段和区域分布并进行对比,细分后游客感知意象和满意度的关系可能会发生变化,后续可在细分发展阶段和区域分布的基础上开展对比分析。②仅使用了网络评论数据,数据来源单一,将来可结合问卷调查数据,采用奖惩对比分析和高次函数等方法深入探讨游客感知意象影响满意度的作用机制,以期为京张体育文化旅游带高质量发展提供更系统、全面的参考。

作者贡献声明:张卫:设计论文框架,分析数据,撰写论文;作者贡献声明:程照轩:采集、分析数据,撰写论文;作者贡献声明:杨金田:提出论文主题,设计论文框架,修改论文。 -

表 1 京张体育文化旅游带106个景区、景点的类型分布

Table 1 Types of 106 scenic spots in Beijing-Zhangjiakou sport-culture-tourism belt

类型 景区、景点 数量/个 占比/% 体育场馆 太舞滑雪小镇、万龙滑雪场、富龙滑雪场、富龙四季小镇、密苑云顶乐园、翠云山银河滑雪场、多乐美地滑雪场、阿那亚崇礼拾雪川滑雪场、长城岭滑雪场、国家高山滑雪中心、八达岭滑雪场、万科石京龙滑雪场、军都山滑雪场、什刹海冰场、静之湖滑雪场、水立方、鸟巢 17 16.0 建筑遗迹 国子监、天安门城楼、天坛、大境门景区、张家口堡景区、宣化古城、清远楼、居庸关长城、明十三陵、颐和园、恭王府、八达岭长城、水关长城、雍和宫、大觉寺、水母宫、银山塔林 17 16.0 园林游憩 官厅水库国家湿地公园、张家口崇礼奥林匹克公园、人民公园、北京十三陵国家森林公园、宣化万柳公园、北京世园公园、野鸭湖国家湿地公园、香山公园、北京动物园、北京延庆奥林匹克园区、北海公园、八达岭国家森林公园、天漠公园、景山公园、八大处公园、国家植物园、北京大观园、奥林匹克森林公园 18 17.0 文化活动 张家口地质博物馆、大境门蔚·花园沉浸式艺术馆、张家口市博物馆、元中都博物馆、宣化博物馆、中国科学技术馆、北京海洋馆、北京天文馆、中国地质博物馆、红砖美术馆、首都博物馆、孔庙和国子监博物馆、国家图书馆、中华民族博物院、北京独角兽星空艺术馆、北京自然博物馆、中国美术馆、故宫博物院、国家大剧院、798艺术区 20 18.9 休闲康养 桑干河大峡谷旅游区、野狐岭要塞旅游区、鸡鸣山旅游风景区、天保那苏图草原旅游度假区、崇礼四季小镇度假区、黄龙山庄旅游区、中华三祖圣地黄帝城遗址文化旅游区、西山温泉度假村、凤山温泉度假村、海坨山谷、翠云山国际旅游度假区、湶欣九号温泉、太舞度假小镇壹池温泉、怡馨苑温泉 14 13.2 娱乐购物 北京欢乐谷、石景山游乐园、八达岭野生动物世界、龙庆峡冰灯、什刹海、前门大街 6 5.7 自然景观 张北坝上草原、草原天路、张北天路大好河山景区、张北中都草原、云中草原、草原天路七彩花田、玉渡山景区、北京凤凰岭景区、北京后花园(白虎涧)风景区、古崖居风景区、小五台山自然保护区、桦皮岭、安家沟、官厅水库 14 13.2 表 2 京张体育文化旅游带游客感知意象主题

Table 2 Tourists' perception image themes in Beijing-Zhangjiakou sport-culture-tourism belt

主题 1 主题 2 主题 3 主题 4 主题 5 主题 6 主题 7 主题 8 特色园林 旅游体验 奥运景点 景区管理 自然风光 导游讲解 冰雪旅游 历史古迹 词语 权重 词语 权重 词语 权重 词语 权重 词语 权重 词语 权重 词语 权重 词语 权重 皇家 0.028 不错 0.114 鸟巢 0.043 景区 0.022 草原 0.028 讲解 0.049 冰灯 0.037 长城 0.052 香山 0.022 景色 0.051 公园 0.034 门票 0.015 空气 0.013 导游 0.034 冰雕 0.020 故宫 0.027 建筑 0.021 孩子 0.040 值得 0.032 停车场 0.015 人山人海 0.010 历史 0.018 设施 0.016 水立方 0.020 灯光 0.017 适合 0.023 颐和园 0.026 时间 0.013 美的 0.009 老人 0.016 服务 0.015 雍和宫 0.018 红叶 0.009 值得 0.021 景点 0.015 长城 0.010 路上 0.009 孩子 0.016 温泉 0.012 历史 0.014 昆明湖 0.008 性价比 0.021 奥运会 0.014 排队 0.009 感觉 0.008 知识 0.012 滑雪 0.012 万寿山 0.013 中国 0.007 喜欢 0.020 景色 0.014 建议 0.009 全景 0.008 路线 0.012 项目 0.008 建筑 0.010 博物馆 0.007 推荐 0.019 旅游 0.013 爬山 0.007 快艇 0.008 内容 0.012 酒店 0.008 皇帝 0.010 特色 0.007 感觉 0.018 风景 0.011 感觉 0.007 动物 0.007 特别 0.011 雪场 0.007 栈道 0.008 设计 0.007 好玩 0.016 壮观 0.011 停车 0.007 山上 0.007 专业 0.010 滑雪场 0.007 保存 0.008 表 3 京张体育文化旅游带游客正面感知意象主题

Table 3 Tourists' positive perception image themes in Beijing-Zhangjiakou sport-culture-tourism belt

主题1 主题2 主题3 主题4 导游讲解 自然风光 历史古迹 旅游体验 词语 权重 词语 权重 词语 权重 词语 权重 讲解 0.038 长城 0.016 北京 0.034 不错 0.068 导游 0.024 北京 0.010 建筑 0.014 景色 0.022 故宫 0.012 公园 0.009 皇家 0.014 孩子 0.021 历史 0.012 景色 0.009 园林 0.013 值得 0.019 孩子 0.012 香山 0.008 颐和园 0.011 适合 0.012 秀才 0.011 鸟巢 0.008 故宫 0.010 地方 0.012 参观 0.011 风景 0.007 历史 0.010 性价比 0.011 特别 0.010 景区 0.006 中国 0.009 开心 0.011 知识 0.010 晚上 0.006 位于 0.008 好玩 0.011 值得 0.009 草原 0.006 雍和宫 0.007 感觉 0.010 表 4 京张体育文化旅游带游客负面感知意象主题

Table 4 Beijing-Zhangjiakou sport-culture-tourism belt tourists' negative perception image theme

主题 1 主题 2 主题 3 主题 4 导游讲解 冰雪旅游 景区管理 旅游体验 词语 权重 词语 权重 词语 权重 词语 权重 景区 0.017 冰灯 0.011 动物 0.014 孩子 0.011 导游 0.014 服务 0.009 门票 0.010 一般般 0.009 讲解 0.012 雪道 0.008 排队 0.009 草原 0.009 地方 0.010 滑雪 0.007 时间 0.008 特别 0.008 历史 0.010 排队 0.007 有待 0.008 不错 0.008 值得 0.010 体验 0.006 改进 0.007 北京 0.007 不值 0.009 小时 0.006 动物园 0.006 项目 0.007 知识 0.009 可玩性 0.006 景区 0.006 没什么 0.006 公园 0.008 雪场 0.005 海洋馆 0.006 感觉 0.006 排队 0.008 管理 0.005 孩子 0.006 价格 0.006 表 5 不同类型景区游客感知意象主题对满意度评价的影响

Table 5 The influence of tourists' perception image theme on the satisfaction evaluation in different types of scenic spots

资源类型 对称性影响

(绩效因素)正向非对称性影响

(激励因素)负向非对称性影响

(基本因素)体育场馆 旅游体验、特色风景 奥运场馆、基础设施 门票服务、教学服务 建筑遗迹 导游讲解、交通条件 园林景观、陵寝寺庙 门票服务、旅游体验 园林游憩 旅游体验、导游讲解、特色园林 自然风光 门票服务 文化活动 旅游体验、导游讲解、艺术表演 文化展览 门票服务 休闲康养 旅游体验、景区环境、特色项目 自然风光 门票服务 娱乐购物 旅游体验、交通条件、游玩项目 文化街区 门票服务 自然景观 旅游体验、草原风光 交通条件、游玩项目 门票服务、景区管理 -

[1] 习近平. 北京2022年冬奥会和冬残奥会筹办工作汇报会[EB/OL]. [2023-01-20]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-01/20/content_5581375.htm [2] 体育总局关于印发《“十四五”体育发展规划》的通知[EB/OL]. [2023-10-25]. http://www.sport.gov.cn/n315/n20001395/c23655706/content.html [3] 文化和旅游部 国家发展改革委 国家体育总局关于印发《京张体育文化旅游带建设规划》的通知[EB/OL]. [2023-01-29]. https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/zykf/202201/t20220130_930844.html [4] 河北省人民政府. 河北后奥运经济赋能高质量发展[EB/OL]. [2023-05-16]. http://www.hebei.gov.cn/hebei/14462058/14471802/14471717/14471782/15375567/index.html [5] 苏振,张熙菁,宋凯锋,等. 市场竞争、市场化进程对旅游产业绿色创新效率的影响[J]. 资源开发与市场,2023,39(6):739-746 [6] 生延超,李倩,徐珊. 政府推动抑或市场驱动:中国旅游经济效率提升的动力研究[J]. 旅游学刊,2022,37(12):68-82 [7] 孙国霞. 基于旅游市场竞争态的吉林省入境旅游市场研究[J]. 地理科学,2020,40(6):973-979 [8] 邵敏,蔡沙沙,赖启福. 自然景区游客感官印象对旅游体验质量的影响机制研究[J]. 林业经济问题,2023,43(1):52-64 doi: 10.16832/j.cnki.1005-9709.20220233 [9] 柴海燕,杨雨哲. 基于网络文本分析的武汉精致露营旅游体验研究[J]. 国土资源科技管理,2023,40(1):74-85 [10] 李树旺,李京律,刘潇锴,等. 滑雪旅游服务质量评价与后北京冬奥会时期的优化对策:从北京雪场滑雪游客感知的视角切入[J]. 北京体育大学学报,2022,45(5):146-161 [11] 梁晨晨,李仁杰. 综合LDA与特征维度的丽江古城意象感知分析[J]. 地理科学进展,2020,39(4):614-626 doi: 10.18306/dlkxjz.2020.04.008 [12] 谢涤湘,吴家权. 基于网络文本分析的历史文化街区游客感知意象研究:以广州恩宁路永庆坊为例[J]. 现代城市研究,2023(1):64-71 doi: 10.3969/j.issn.1009-6000.2023.01.010 [13] 唐波,李丽玲,林琳,等. 基于认知地图的广州花城广场游客意象感知和结构研究[J]. 地域研究与开发,2022,41(4):119-124,130 doi: 10.3969/j.issn.1003-2363.2022.04.020 [14] 余志远,王楠,韵江. 旅游目的地意象的游客感知及形成过程:基于符号学理论视角[J]. 地域研究与开发,2022,41(3):129-134 doi: 10.3969/j.issn.1003-2363.2022.03.022 [15] 丛昕,丁绍刚,王小文,等. 主客观数据融合的热点园亭景观意象感知评价研究[J]. 中国园林,2022,38(4):74-79 [16] 代兰海,薛东前. 边疆生态旅游地游客空间感知与地方想象研究:以内蒙古额济纳绿洲为例[J]. 干旱区地理,2022,45(4):1302-1312 [17] 李瑞,王茂强,吴孟珊,等. 古镇旅游地游客意象感知测度及优化:以贵州省青岩古镇为例[J]. 城市问题,2018(4):35-42 [18] 徐薛艳,徐畅,高峻. 基于VEP实验法的江南水乡古镇游客感知意象研究:以上海枫泾古镇为例[J]. 地域研究与开发,2017,36(5):121-126 [19] 朱晓柯,杨学磊,薛亚硕,等. 冰雪旅游游客满意度感知及提升策略研究:以哈尔滨市冰雪旅游为例[J]. 干旱区资源与环境,2018,32(4):189-195 [20] 陈红玲,张灵杰,赵赞. 游客恢复性环境感知对地方依恋与忠诚度的影响:以广西巴马瑶族自治县为例[J]. 资源开发与市场,2021,37(10):1239-1246 [21] 刘智兴,马耀峰,李森,等. 基于游客感知-认知的北京市旅游形象影响因素评价研究[J]. 干旱区资源与环境,2015,29(3):203-208 [22] 曾真,张丹,林润泽,等. 基于网络文本分析的旅游地意象及感知特征研究:以扬州个园为例[J]. 西南大学学报(自然科学版),2022,44(1):194-201 [23] BLEI D M,NG A Y,JORDAN M I. Latent Dirichlet allocation[J]. Journal of Machine Learning Research,2003,3(4/5):993-1022

[24] 顾渐萍,王远斌,刘贵文,等. 基于文本大数据的游客旅游意象感知挖掘研究:以重庆市为例[J]. 现代城市研究,2019(12):117-125 doi: 10.3969/j.issn.1009-6000.2019.12.017 [25] 张环宙,应舜,吴茂英. 文化型旅游目的地游客感知意象的主题识别与非对称性效应:以运河城市绍兴为例[J]. 地理科学,2022,42(12):2131-2140 [26] 张春晖,马耀峰,白凯. 目的地属性绩效对游客总体满意度的非对称影响:以北京为例[J]. 经济管理,2014,36(2):111-124 [27] 唐凡,杨建平,贺青山,等. 目的地属性对冰川旅游游客满意度的影响:基于非对称影响分析[J]. 干旱区资源与环境,2021,35(11):200-208 [28] 陈虎,梅青,王颖超,等. 历史街区旅游意象对环境责任行为的驱动性研究:以满意度为中介变量[J]. 中国人口·资源与环境,2017,27(12):106-116 [29] 张天琦,张崇龙,邱森,等. 京张滑雪旅游带的全域构想、国际镜鉴与实现路径[J]. 沈阳体育学院学报,2023,42(1):138-144 [30] 宋瑞,史瑞应. 京张体育文化旅游带建设:基于游客需求的分析[J]. 北京体育大学学报,2021,44(4):49-59 [31] 王兆红,罗乐. 促进京张体育文化旅游带体育产业高质量发展的战略思考[J]. 北京体育大学学报,2021,44(4):25-38 [32] 高建成. 后冬奥时代京张体育文化旅游带张家口地区产业布局及协同发展路径研究[J]. 旅游纵览,2023(7):122-124 [33] 魏加兴,郭轩汶. 基于Kano模型的红色乡村旅游服务设计研究[J]. 包装工程,2023,44(4):379-389 [34] TAECHARUNGROJ V,MATHAYOMCHAN B. Analysing TripAdvisor reviews of tourist attractions in Phuket,Thailand[J]. Tourism Management,2019,75(7):550-568

[35] HERZBERG F. Work and the nature of man[M]. New York: World Publishing, 1966: 128-131

[36] KANO N. Attractive quality and must be quality[J]. Hinshitsu,1984,14(2):147-156

[37] 王灵恩,李浚硕,吴小露,等. 京张体育文化旅游带资源空间分布特征与产品转化路径[J]. 北京体育大学学报,2021,44(4):13-24 [38] 高建成,徐喆,魏红磊. 后冬奥时代京张体育文化旅游带协同建设发展路径研究[J]. 西部旅游,2022(24):15-17 [39] 陆保一,韦俊峰,明庆忠,等. 基于知识图谱的中国旅游大数据应用研究进展[J]. 经济地理,2022,42(1):230-240 [40] 吴茂英,沈海莉. 新媒体时代视觉材料与目的地形象关系研究[J]. 旅游学刊,2018,33(3):5-7 [41] 夏家莉,曹中华,彭文忠,等. Skip-Gram结构和词嵌入特性的文本主题建模[J]. 小型微型计算机系统,2020,41(7):1400-1405 [42] 王永明,王美霞,李瑞,等. 基于网络文本内容分析的凤凰古城旅游地意象感知研究[J]. 地理与地理信息科学,2015,31(1):64-67,79 [43] FUCHS M,WEIERMAIR K. New perspectives of satisfaction research in tourism destinations[J]. Tourism Review,2003,58(3):6-14 doi: 10.1108/eb058411

[44] FUCHS M,WEIERMAIR K. Destination benchmarking:An indicator-system's potential for exploring guest satisfaction[J]. Journal of Travel Research,2004,42(3):212-225 doi: 10.1177/0047287503258827

[45] BAUMEISTER R F,BRATSLAVSKY E,FINKENAUER C,et al. Bad is stronger than good[J]. Review of General Psychology,2001,5(4):323-370 doi: 10.1037/1089-2680.5.4.323

[46] KAHNEMAN D,TVERSKY A. Prospect theory:An analysis of decision under risk[J]. Econometrica,1979,47(2):263-292 doi: 10.2307/1914185

[47] EUSÉBIO C,VIEIRA A L. Destination attributes' evaluation,satisfaction and behavioural intentions:A structural modelling approach[J]. International Journal of Tourism Research,2013,15(1):66-80 doi: 10.1002/jtr.877

-

期刊类型引用(1)

1. 史艳荣,陈钢华,张艳. 滑雪度假区属性与游客满意度的非对称关系——以长白山万达国际度假区为例. 中国生态旅游. 2024(05): 1103-1117 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(6)

下载:

下载: