Risk Prevention and Control of Government's Purchase of Public Sports Service in China

-

摘要: 分析我国政府购买公共体育服务的潜在风险及防控措施。认为,潜在风险主要体现为:"物有所值"的购买原则缺位;相关法律制度不健全;消费主体意见缺失,购买内容边界模糊,购买主体自由裁量权过度使用;信息不对称导致购买过程的"逆向选择"风险加大等。提出风险防控举措:确立"物有所值"为第一购买原则;健全政府购买公共体育服务的相关法律体系;明确界定购买边界和收集消费主体的意见和建议等。Abstract: This study conducted the analysis of the risk prevention and control of government's purchase of public sports service in China.It maintains that the main risks are shown in the lack of "value for money" first purchase principle in practice, inadequate legal system, the unclear subject of consumption as well as the vague purchase content boundary.In addition, the information asymmetry leads to the "adverse selection" risk of purchasing process.The study hence proposes the corresponding suggestions as follows:to establish the first purchase principle of "value for money", improve the legal system of public sports service of government purchase, determine the purchase boundary and collect the opinions of consumption subjects, etc.

-

Keywords:

- public sports service /

- government purchases /

- risk /

- risk prevention and control /

- value for money

-

2012年国务院颁布《国家基本公共服务体系“十二五”规划》, 提出创新基本公共服务供给模式; 2013年发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》; 2015年国务院转发文化部、国家体育总局等单位起草的《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》。地方政府积极响应国家的号召, 实行政府购买公共体育服务。随之体育学术界开展了大量研究, 从概念界定、现状调研、国外经验借鉴、绩效评估等方面进行探讨, 并取得了丰硕的成果, 对推动我国政府购买公共体育服务的顺利进行发挥重要作用。随着政府购买公共体育服务的深入, 购买过程中不同利益主体间利益博弈产生冲突导致失范行为的可能性增加, 引发购买风险的概率上升。现阶段, 加大对政府购买公共体育服务风险防控研究, 保障购买效果达到政府预期目标具有现实紧迫性。

1. 政府购买公共体育服务的逻辑检视

1.1 政府是公共利益的天然代表:政府购买公共体育服务的逻辑起点

通过对中国学术电子数据库研究成果的梳理发现, 研究者选取的研究视角主要集中在“谁来买—购买主体”“向谁买—承接主体”“买什么—购买内容”“怎么买—购买模式”“买得值—绩效评估”5个方面, 这与财政部副部长刘昆在2014年全国政府购买服务工作会议上的讲话内容高度吻合。鲜有对政府“为什么购买”公共体育服务进行深入论述。实质上“为什么购买”是政府购买公共体育服务所有问题的逻辑起点和根源, 如果不对该问题有清晰的认识, 后续的研究可能就会走向歧途, 导致研究偏离主题。搞清楚政府“为什么购买”是确定购买第一原则的基础, 是确认“物有所值”为政府购买公共体育服务第一原则的前提, 对指导购买行为具有不可估量的价值。

政府是国家公共行政权力的象征、承载体和实际行为体, 是管理公共事务的专门机关。按照契约论的观点, 政府产生于不同自然人根据某种契约或合同的一种社会委托。政府代表了社会绝大多数人群的公共利益。2004年修订后的我国《宪法》第1章第2条也明确规定:中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。在国家的日常管理工作中公共利益始终是一个重要的概念。德国学者哈特穆特·毛雷尔曾明确提出:“行政的出发点就应该是公共利益……政府存在的目的是维护公共秩序、满足公共需求、实现公共利益。”

我国《宪法》第1章第21条规定:国家发展体育事业, 开展群众性的体育活动, 增强人民体质。学者观点和我国《宪法》之规定清晰地表明了2个内容:①政府是公共利益的天然代表; ②政府有义务提供公共体育服务产品, 目的是满足人民群众的公共体育服务需求, 增强人民体质。这是政府“为什么”购买公共体育服务的本质原因, 是准确界定政府购买公共体育服务范围的法理依据。购买公共体育服务则是梳理上述本质原因后, 通过市场化的操作, 引入竞争性机制, 进而达到降低服务成本、提高服务质量与推进政府职能转型之目的。

1.2 政府失灵和市场失灵迫使政府尝试向非营利组织购买公共体育服务

按照传统国家行政管理理论的观点, 政府是提供公共服务的唯一主体(与我国《宪法》的规定一致), 此举在中华人民共和国成立初期人口基数比较小时容易达到。随着社会经济的发展与人口数量的增加, 公众公共体育服务需求类型和数量都日益增加。为了积极响应公众的公共服务需求, 完成政府的神圣使命, 国家开始增设相应的政府机构。从此政府机构的不断膨胀, 给国家的管理和财政带来了巨大压力。再加上传统政府官僚体系自身的惰性, 公共体育服务的低效和无效供给开始增加, 出现公共体育服务“政府失灵”现象。

恰在此时, 美国学者奥斯特罗姆夫妇在20世纪60年代提出, 公共服务产品的生产与提供可相分离。通过一段时间的试验发现, 自由市场中的商业组织因为追求利润最大化的内生动力太强, 导致政府购买效果远远低于预期目标的事件大量发生。此时, 非营利组织走进政府的视野。非营利组织因为组织成立的宗旨与政府购买公共体育服务的目标存在高度的一致性, 被国外学者一致认为是政府购买活动的最佳合作伙伴。英、美、德等发达国家多年政府购买公共体育服务(亦称公共服务市场化或公共服务外包)的实践经验也很好地诠释了上述观点的正确性。

西方发达国家的公民社会已经非常成熟, 其国内的各种非营利组织无论数量还是服务质量都大大超过我国。在2015年年初召开的“瑞士达沃斯世界经济论坛”上, 国务院总理李克强专门提及中国公共产品和公共服务供给的短缺状况:目前中国公共设施的存量仅为西欧国家的38%、北美国家的23%, 服务业水平比发展中国家还要低10%, 而城镇化率比发达国家低20%。为了顺利实施政府购买公共体育服务, 现阶段我国必须在培养合格承接主体方面做出必要的改变。

1.3 我国政府购买公共体育服务的现实动因

中华人民共和国成立之后, 党和国家领导人面对国内政治经济的实际情况, 决定在全国范围内实行以集体经济为主的计划经济制度。1956年社会主义改造完成之后, 我国阶级阶层演变为工人阶层、农民阶层和知识分子阶层。知识分子和工人的公共体育服务需求主要由所在国有单位的工会负责实施, 农民的公共体育服务需求与供给由行政村的村委会负责, 地方政府的体育部门负责统筹管理(“奥运争光计划”后主要负责竞技体育的训练和比赛工作)。

由于全球经济一体化与我国自身发展的需要, 国家开始尝试实行具有社会主义特色的市场经济, 实施改革开放政策。社会阶层变得更复杂, 人民的公共体育服务需求变得更多样化、需求的数量更多, 但与此相反的是原有提供公共体育服务的单位工会大部分已名存实亡或不复存在了。为了更好地满足人民的需求, 国家必须增加公共体育服务供给, 为此就需要增设更多的行政机构和招募更多的公务员, 此举给政府带来了沉重的财政压力。另外, 政府提供公共体育服务的单一性和低效率也不断受到公众的质疑。精简政府机构、提高行政机构的效率与社会上公众公共体育服务需求多样化、日益增长的数量之间的矛盾日渐加深, 迫使政府必须对公共体育服务的供给做出改变。此时, 政府购买公共体育服务就成为一个最佳选项。我国是人民当家作主的社会主义国家, 大力发展民生工程, 构建服务型政府, 让更多的大众享受国家改革发展带来的红利, 提高民族的自豪感和凝聚力, 是我国尝试运用政府购买公共体育服务的价值追求。

我国学者采用了很多不同的研究视角探讨政府购买公共体育服务问题, 如公共财政视角、新规制经济学视角、技术视角和政府购买公共体育服务功能视角等。功能视角认为政府购买公共体育服务涵盖经济、政治和社会多层次目标。W.J.Baumol、Ralph Turvery、Patrice J.Thys、Khi、刘尚希、章辉等国内外学者从不同方面阐释了功能视角的内容及其价值。笔者认为, 功能视角契合我国政府购买公共体育服务的实际, 其首要目标是提升社会效益(满足人民群众的公共体育服务需求), 其次是提升信息透明度以防止腐败, 深化体育行政部门改革, 最后才是经济目标, 如降低行政运营的成本, 促进经济领域的公平竞争与促进就业等。

2. 现阶段我国政府购买公共体育服务的潜在风险

《辞海》认为, “人民在生产建设和日常生活中遭遇能导致人身伤亡、财产损失及其他经济损失的自然灾害、意外事故和其他不测事件的可行性”即为风险。综合相关观点, 笔者认为, 政府购买公共体育服务的风险, 即在一定条件下和一定时期内, 由于不确定因素的影响导致政府购买公共体育服务的行为结果发生变动, 从而与预期目标偏离并给购买参与主体造成损失的可能性。现阶段, 我国政府购买公共体育服务存在以下潜在风险。

2.1 “物有所值”的购买原则缺位, 增加低效购买的风险

从政府购买公共服务起源国家英国的实践进程可见第一购买原则的演变过程:强制性竞标—物有所值—最佳物有所值。英国政府经过多年的实践发现, 强制性竞标容易实现购买产品或服务的最低价格且易于操作, 但往往购买的产品或服务难以达到预期目标, 造成政府资源的浪费。“最佳物有所值”是政府购买公共服务的理想状态, 但难以达到。2008年后, 英国、美国、法国、德国和澳大利亚等发达国家, 在政府购买领域积极尝试践行“物有所值”为第一购买原则, 并取得了很好的购买效果[1]。

“物有所值”包含2个层面的含义:①购买的服务与社会上同时期服务的价格是否一致, 或购买的服务质量能否匹配购买的价格; ②购买的服务能否满足公众的需求, 达到消费主体较高的满意度。“物有所值”不一定是最低报价, 判断的标准通常是3E原则:经济性(economy)、效率性(efficiency)、有效性(effectiveness)。经济性是指以最低的成本购买到一定质量的对象, 即支出是否节约; 效率性是指以最小的投入获得最大的产出, 即支出是否讲究效率; 有效性是指产出与组织的目标密切相关, 即是否达到目标[2]。根据我国《宪法》“中华人民共和国的一切权利属于人民”之规定, 以及构建服务型政府、加大国家民生工程建设力度之政策, 政府购买公共体育服务中“物有所值”原则应该高度关注的是有效性, 即购买的效果(产出)与政府购买的目标之间的契合度问题。关于“物有所值”原则中的收益问题, 不能简单从经济角度考虑, 还要深入考察社会收益, 以绩效评价理论中的“社会成本—效益分析法”综合考量购买的整体收益。满足人民群众日益增长的公共体育服务需求是政府购买公共体育服务的最高宗旨, 其他问题必须在此前提条件满足的情况下才予以考虑。

当然, “物有所值”并不排斥竞争性购买, 其重点是强调购买最高宗旨的重要性。如果考核指标能够量化且容易检验, 那么这类购买内容肯定适用于竞争性购买, 反之则可以运用单一来源采购和竞争性谈判, 但是“物有所值”的重要性不容忽视。欲达到预期的政府购买目标, 竞争性购买需要满足:①潜在满足相关条件的政府购买公共体育服务的承接主体足够多; ②购买主体和承接主体之间不存在专业知识和信息差距; ③科学合理的定价机制; ④违约成本高。截至2015年底, 我国社会类组织共有66.2万个, 其中有2.3万个体育类社团, 1.4万个体育类民办非企业单位[3], 承接主体的整体数量偏少是制约竞争性购买的“硬伤”。政府购买公共体育服务在我国实行的时间较短, 加之过去我国政府对公共体育服务的供给主要依靠政府部门自身, 严重缺乏因购买行为而产生一系列问题的处理经验。缺乏合理的定价机制, 在实际的购买过程中极易出现低价中标而在供给服务过程中弃标的现象, 导致“劣币驱逐良币”的现象发生。违约成本低是出现大量中标组织中途弃标的主要原因之一。无论从国际经验还是从我国政府购买公共体育服务的实际情况出发, 现阶段政府购买公共体育服务必须把“物有所值”作为第一购买原则。

2.2 相关法律制度不健全, 加大无效购买的风险

基于购买主体优势相对过于强大, 国家必须利用制度把“权力”关进笼子里, 防止权力寻租, 否则购买极有可能流于形式, 成为一场运动式的“政治秀”。梳理我国现有关于政府购买公共体育服务的政策文件发现, 其很难实现习近平总书记“把权力关进制度的笼子里”的指示精神[4]。

从表 1中可以看出, 国务院、财政部、民政部、文化部、国家体育总局和中央编办都针对我国政府购买公共服务颁发了相关的政策文件, 体现了国家对政府购买公共体育服务的重视。然而, 政策文件并不等同于法律, 法律具有硬性的约束力而政策文件仅具有软性的约束力, 特别是“某某工作或指导意见”的约束力更偏弱。缺乏法律性的条文描述可能会导致以下风险:①因为缺乏刚性的约束, 致使地方政府减少政府购买公共体育服务的财政预算经费的风险加大; ②政府购买公共体育服务的过程中无法可依, 导致购买主体和承接主体的失范行为增加; ③政府购买公共体育服务的相关利益群体对发生质疑或纠纷事件时, 法律严重缺位会进一步扩大各方的失范行为。最终可能会损害国家的权威、降低政府与群众之间的信任、浪费财政资金。《中华人民共和国政府采购法》主要是围绕采购货物和采购维持政府机构日常运转所需的服务行为设置的条文, 对政府购买公共体育服务具有一定的指导作用但也具有较大的局限性[5]。

表 1 我国政府购买公共体育服务相关政策文件Table 1. Policies and documents on the purchase of public sport services by central government年份 颁布部门 文件名称 2012 国务院 国家基本公共服务体系“十二五”规划 2013 国务院 国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见 2014 财政部 政府购买服务管理办法(暂行) 2014 民政部 2015年中央财政支持社会组织参与社会服务项目实施方案 2015 文化部、

国家体育总局关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见 2016 财政部、

中央编办关于做好事业单位政府购买服务改革工作的意见 2016 财政部 关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的指导意见 2017 财政部 政府采购货物和服务招标投标管理办法 按照惯例, 地方政府在中央政府出台某些文件后, 会在随后的一段时间里出台配套文件以指导规范该地区购买公共体育服务行为, 地方政府的文件应根据自身实际情况强调实践层面的可操作性。

2014年部分省或市出台的政府购买公共服务暂行实施办法, 基本都是仿照财政部文件, 缺乏实质性内容。直到2015年, 部分地方政府经过多轮购买实践活动后, 结合自身的经验与不足, 出台了一些对政府购买公共服务实践活动具有指导价值的文件(表 2)。由于上位法的缺失, 地方政府出台的政策文件无法在法律层面有所突破。随着政府购买公共体育服务行为的深入, 质疑和纠纷事件的数量增加, 当不同的利益主体维权时, 裁决法官才发现适用的法律条文严重缺失, 影响政府购买公共体育服务的可持续开展。

表 2 地方政府出台的购买公共体育服务配套文件Table 2. Supporting documents for purchasing public sport services promulgated by local governments年份 颁布省(市、区) 文件名称 2015 甘肃省 关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施意见 2015 上海市 上海市本级政府购买服务实施目录 2015 西安市 西安市政府购买服务管理实施办法(暂行) 2015 淄博市 政府向社会力量购买服务实施办法 2015 上海市 上海市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见 2015 河北省 2015年省政府购买行业协会服务实施办法 2015 内蒙古自治区 内蒙古自治区民政厅向社会力量购买服务考核评估实施暂行办法(试行) 2015 河北省 向第三方购买省级财政支出绩效评价服务管理暂行办法 2014 浙江省 浙江省政府购买服务采购管理暂行办法 2014 亳州市 亳州市政府向社会力量购买服务办法 2.3 购买主体自由裁量权过度使用的风险

其主要原因有消费主体意见缺位与购买内容边界模糊。消费主体意见的原因包括:①购买主体的行政管理烙印太深, 存在对上负责的惯性思维; ②购买主体存在部门偏好或领导偏好; ③收集消费主体意见的做法流于形式、手段落后或样本量太少, 不能反映消费主体的真实想法; ④缺乏消费主体表达意见的渠道和平台。例如, 现在很多城市为了创建文明卫生城市称号, 大量兴建街心公园和健身路径, 此举对老年人有好处; 但是对于青少年与中年人需求量很大的篮球场和足球场, 政府却投入较少, 没有对青少年与中年人的公共体育服务需求做出积极响应。

《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》规定的购买内容边界比较模糊, 缺乏禁止性购买内容的规定。在我国各级地方政府购买公共体育服务的实践活动中, 选择哪些作为购买内容, 很多时候具有购买公共体育服务资格的部门领导拥有很大的自由裁量权, 这样就可能导致购买行为存在部门领导偏好和部门偏好[6]。中央和地方在公共体育服务供给的具体类型和内容方面最好做出明确分割:哪些内容应该由中央一级政府从国家财政部直接拨款(财政预算资金或专项资金); 哪些属于地方政府和中央政府联合供给(购买资金的比例如何划分, 是否应根据地方财政资金的保有量进行区别对待, 实行因城施策); 哪些公共体育服务内容应由地方政府自己供给。

2.4 信息不对称, 加大购买过程“逆向选择”的风险

逆向选择的具体表现有2个方面:①项目选择应该是自下而上, 而目前政府主导变成自上而下的风险。承接主体逆向选择购买主体的原因主要是我国现阶段体育非营利组织整体数量偏少, 且服务质量高口碑好的较少。政府购买公共体育服务可供选择的余地较小。②购买主体和承接主体之间信息不对称, 应该是政府选择承接主体, 目前却是承接主体选择政府。这会导致无法实现竞争性购买, 购买价格高于实际应该支付的金额, 绩效评估无法反映真实情况。

逆向选择会导致政府在购买公共体育服务行为中失去选择的权力, 长期进行下去政府会形成惯性依赖, 这样某一个或几个组织就会借助政府的购买资金进一步发展, 逐渐加强自身的专业技术优势, 最后会在该领域形成垄断, 无法实现竞争性购买, 造成政府购买成本的大幅度增加[7]。

信息不规范也从一个侧面加剧了购买主体之间的信息不对称程度, 对于专业素养不高的购买主体而言, 会放大逆向选择的风险。中国政府采购网和地方政府采购网显示, 存在购买公共体育服务信息披露不完全、信息不规范、查询困难等问题, 个别网站仅能看到一些法律政策性文件, 购买公共体育服务相关信息几乎看不到。此外, 统一的信息编码易于统计、存储和查询, 不同购买主体之间的信息畅通能够减少逆向选择的发生。中国政府采购网公示的文化、体育、娱乐服务的标准代码为C020, 而许多地方政府购买公共体育服务信息编号存在差异。

2.5 不同参与主体利益冲突, 阻碍正常购买的风险

参照博弈论的观点, 参与主体因为各自的利益诉求不同, 在现实中发生利益冲突导致失范行为出现的概率增加, 致使购买效果下降。政府购买公共体育服务质量下降的风险加大, 势必会影响我国服务型政府的构建和民生工程的推进。

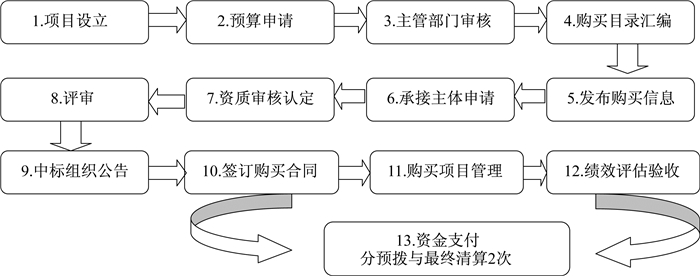

政府购买公共体育服务的工作流程如图 1所示。其中有12个环节与购买主体密切关联, 政府在整个购买行为中的利益诉求牵涉最多, 主要包括满足消费主体的公共体育服务需求、领导政治业绩需求、部门利益需求、以权谋私需求、追求个人利益需求等。①承接主体的利益诉求包括:体育非营利组织追求组织成立的目标、潜在的交易利润; 企业追求品牌声誉。②消费主体的利益诉求为:满足自身的公共体育服务需求。③独立的第三方评估机构的利益诉求为:增加交易利润、优化机构声誉。欲满足消费主体的公共体育服务利益诉求, 必须通过一系列的政策工具和技术手段约束, 否则各个利益主体在因利益发展冲突而进行博弈时, 极有可能会出现失范行为, 导致购买行动的问题与风险增加[8]。鉴于此, 我国政府在购买公共体育服务时必须运用多种手段协调不同参与主体的合理利益诉求, 限制不合理诉求, 使购买效果达到最优化[9]。

2.6 内部购买数量偏多, 损害竞争性购买生态环境的风险

政府购买公共体育服务最重要的一个理论假设, 即政府在公共体育服务领域实行市场化操作, 购买信息发布后, 诸多符合条件的社会团体或组织会根据相关条件投标或进行项目申请, 购买主体在众多竞争激烈的承接主体之间, 挑选性价比最高的合作对象, 确保政府以相对低的价格, 买到最好的服务产品。需要注意的是, 只有在潜在的承接主体数量多且服务质量均较好, 排除承接主体私下联合干扰招标的情况下, 竞争性购买的理想状态才能达到。我国的现实情况是合格承接公共体育服务主体的数量太少, 大部分服务质量很难达到购买主体的要求。

部分地方政府为了响应国家购买公共体育服务的号召, 强行推出购买项目, 在无合适承接主体情况下实行内部购买[10]。据不完全统计, 2014—2016年我国政府购买公共体育服务的次数大约是30例(其中购买场地修建、器材更换和购买目的是维持政府相关部门日常运转的案例未统计在内), 内部购买的比例达到50%。内部购买会产生大量的弊端, 如购买内容的设置依据是承接主体的业务范围而不是人民群众的实际需求、合同成交价格可能大幅度高于同时期的市场价、购买效果的评价流于形式, 阻碍了社会上其他体育非营利组织的发展, 对竞争性购买生态环境造成损害。

2.7 定价机制缺失, 引发浪费购买经费的风险

专业知识是保证购买主体议价能力的基础。鉴于政府购买公共体育服务在我国开展的时间较短, 对于绝大多数的购买主体而言, 议价具有较大的操作难度。在现有的文件中仅见“以事定费”“费随事转”的原则性描述, 缺乏系统性说明。目前地方政府购买公共体育服务定价的依据主要是:政府购买公共体育服务财政拨款数量的多寡; 根据承接主体的报价进行砍价(竞争性谈判、单一来源采购使用较多); 从众多投标的组织选择最低价成交。因为不清楚购买公共体育服务的精准价格, 所以部分地方政府在制定下一年度的具体财政预算时, 存在一定程度的随意性。常用的做法是参照上一年度或兄弟单位的经费额度, 很少有单位在预算前进行大量的前期调研, 进而做出较为合理的预算[11]。在政府购买公共体育服务的实践中, 部分购买主体是参考专家的评估结果进行一定程度的金额减少, 作为购买金额的标底。此种做法具有一定的参考价值, 但是需要注意的是专家和承接主体之间可能也存在信息不对称, 承接主体通过虚报价格, 提前预留出一定的空间给购买主体“砍价”, 并给自己将来达不到要求留出理由。这个弊端在我国政府采购行为中已经被许多学者发现并验证[12]。

2.8 购买实践力度偏小, 存在减缓购买推进进程的风险

中国社会科学院社会政策研究中心发布的《中国慈善发展报告(2014) 》显示:2013年, 全国各级政府购买社会组织服务的总金额达150多亿元, 这一数字仅占当年全国公共总支出(14.02万亿元)的0.106%。另一份地方调研结果显示:广州、合肥、贵州、上海、西安、昆明等省市的188家民间公益组织, 有54个机构曾被政府采购公共服务, 仅占29%。其中, 没有申请资格的占21%(39家), 不了解申请信息的占16%(30家), 业务不在范围内则占13%(24家)[13]。地方政府购买公共服务的内容主要集中在养老服务、公共文化演出和公共医疗等方面, 划拨给公共体育服务的经费有限。没有一定的购买规模, 就不能够满足人民群众日益增长的公共体育服务需求; 购买的实践力度小, 诸多的购买理论缺乏实践验证的机会、成功经验的总结, 只能浮于理论层面。上海、北京、广州、浙江、江苏和重庆等省市积极开展了政府购买活动并收获了较多的成功经验。其中, 2013年江苏省与国家体育总局签署了《国家体育总局江苏省人民政府建设公共体育服务体系示范区合作协议》, 使其成为目前全国范围内唯一的示范省份[14]。

3. 我国政府购买公共体育服务风险防控举措

3.1 确立“物有所值”为第一购买原则

① 从政策制度层面确立“物有所值”的地位。培养更多的体育非营利组织成为合格的承接主体, 实现竞争性购买, 达到“物有所值”。②加强宣传和研究, 确定“物有所值”的内涵与外延。加强购买主体专业知识的培训, 熟悉购买服务的市场价格和标准流程。③在购买实践活动中切实贯彻“物有所值”的购买原则。从顶层设计的角度出发, 构建科学合理的定价机制, 加强购买信息的透明化和信息定期公布机制, 保障“物有所值”购买原则的实现。

3.2 健全政府购买公共体育服务的相关法律体系

从整体看, 现有的法律、法规还未形成体系, 指导我国政府购买公共体育服务顺利展开的作用不强。《宪法》中明确表述了人民群众应该享有公共体育服务的权利, 这从源头上解决了政府“为什么”购买公共体育服务的问题。然而, 关于购买内容、购买形式、购买资金预算、购买效果保障等方面的法律规定相对较少。英国在2000年颁布的《资助与采购良好行为规范》和2006年发布的《公共服务行动计划》详细规定了政府购买的具体参数和标准, 内容面向全国公开并接受公民的监督[15]。美国颁布了500多部法典规范政府购买公共体育服务的行为, 其中相关条款有4 000多个[16]。笔者建议, 完善财政《预算法》、修缮《体育法》《社会团体登记管理条例》, 尽早出台《政府购买公共服务法》以区别于《政府采购法》。

3.3 明确界定购买边界和收集消费主体的意见和建议

西方发达国家的成功经验是规定可以购买和禁止购买的内容, 一切没有明文规定的内容地方政府均可根据自身的条件决定是否购买, 但这部分购买经费须地方政府自己全额支付。如何界定政府购买公共体育服务的内容, 按照哪种理论甄别都存在一定争议。目前学界比较统一的认识是, 政府应该购买的是基本公共体育服务和弱势群体的公共体育服务, 但基本公共体育服务具体包括的内容还尚未明确量化。除了采用现代化、智能化的手段(如运动类APP、微信和支付宝等平台)收集消费主体的意见外, 有关部门或机构须积极联系当地人民代表并与之沟通, 反馈消费主体的意见和建议。

3.4 搭建信息交流平台, 实现购买信息的电子化、透明化

建设一个开放的全国性权威数据库或网站, 设置专门负责我国政府购买公共服务的机构, 其成员组成应包括40%的国家行政人员、20%的专家学者、40%的民意代表, 全权负责购买数据的监控工作。规范数据格式, 保证数据定期更新和定时发布, 做到信息的有效沟通, 实现信息的电子化和透明化。2015年7月1日发布的《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》(国发办[2015]51号文), 要求充分运用大数据先进理念、技术和资源, 加强对市场主体、政府购买公共服务承接主体的服务和监管[17]。我国各级政府应根据此文件精神研究具体的举措, 切实落实文件的要求, 推动购买公共体育服务信息的现代化建设。

3.5 梳理购买参与方的合理利益诉求

加强法制的建设力度, 加大法律的执行力度, 运用法律的力量约束购买主体, 利用合理的评价机制引导购买主体。利用现代化的网络平台增加购买信息的透明度, 接受监督机构和群众的监督[18]。在政府权威网站中公布购买主体的权利清单以约束购买主体; 通过发布承接主体不良记录负面清单的形式以约束承接主体; 积极响应消费主体对购买内容和购买效果评价的建议与意见。购买主体在进行购买活动前、活动中和活动后应让消费主体、承接主体参与其中, 三方共同协商解决问题, 有助于协调购买参与方的利益诉求。

3.6 减少内部购买数量, 构建竞争性购买生态环境

目前我国体育事业单位生产公共体育服务的能力依然强大, 减少内部购买数量最有效的方法是深化体育行政部门改革。现阶段应在积极培养和扶持体育非营利组织的基础上, 增加政府购买公共体育服务的合格承接主体数量。2016年财政部和中央编办出台的《关于做好事业单位政府购买服务改革工作的意见》指出, 推动体育经营服务类与行政执行类事业单位的转型, 培养更多合格的承接主体, 促进我国政府购买公共体育服务改革顺利进行[19]。同时, 降低体育组织的准入门槛、给予弱小体育非营利组织更多机会、加大培养承接主体的专业素养等, 对构建竞争性购买公共体育服务的生态环境具有重要意义。

3.7 建立科学合理的政府购买公共体育服务定价机制

① 采用课题委托、招标、召开多轮研讨会等形式构建分类定价标准(分为可以量化评价与难以量化评价2类); ②建立动态的定价制度, 确保定价机制与CPI等指数关联系数的合理性; ③利用法律制度规范、人大代表和人民群众监督等形式保障定价机制的高效执行。目前很多政府采购可以采用委托专业机构操作的形式进行, 例如, “国家体育总局体育器材装备中心”就可接受国家体育总局和其他部委的采购委托, 开展集中采购活动。现在只见到符合《政府采购法》要求采购货物与满足政府机构日常活动服务的专业“采购代理机构”, 未见为了满足群众公共体育服务需求的专业“采购代理机构”[20]。科学合理的定价机制可有效保障政府成为一个“精明的买家”, 进而促进政府购买公共体育服务的健康发展。

3.8 适度扩大政府购买公共体育服务规模

先小范围实验, 待其成功后再推而广之。这种方法的优点是实验成本少, 风险小; 缺点是会延误政府购买公共体育服务的高效快速发展, 对积极地响应人民群众的公共体育服务需求具有一定的延迟作用。笔者认为, 现阶段实验区域应适度扩大, 按照经济发展状况, 可尝试在经济发达地区、一般地区和不发达地区各设置1个实验区。这样收获的经验可以彼此验证, 取长补短, 总结的成功经验会具有更高的推广价值。

4. 结束语

政府购买体育服务评估结果失真也是潜在风险之一, 为此民政部在2015年5月13日发布了《民政部关于探索建立社会组织第三方评估机制的指导意见》。为了尝试解决评估问题, 上海市政府购买公共体育服务就利用了独立的第三方上海玄钥管理咨询有限公司参与评估。此外, 风险的表现具有阶段性且是动态变化的, 这就要求防控风险的措施应与时俱进、尽早防范。同时, 应实行穿透式管理, 保障政府购买公共体育服务的高效运转, 满足公众的公共体育服务需求。

-

表 1 我国政府购买公共体育服务相关政策文件

Table 1 Policies and documents on the purchase of public sport services by central government

年份 颁布部门 文件名称 2012 国务院 国家基本公共服务体系“十二五”规划 2013 国务院 国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见 2014 财政部 政府购买服务管理办法(暂行) 2014 民政部 2015年中央财政支持社会组织参与社会服务项目实施方案 2015 文化部、

国家体育总局关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见 2016 财政部、

中央编办关于做好事业单位政府购买服务改革工作的意见 2016 财政部 关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的指导意见 2017 财政部 政府采购货物和服务招标投标管理办法 表 2 地方政府出台的购买公共体育服务配套文件

Table 2 Supporting documents for purchasing public sport services promulgated by local governments

年份 颁布省(市、区) 文件名称 2015 甘肃省 关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施意见 2015 上海市 上海市本级政府购买服务实施目录 2015 西安市 西安市政府购买服务管理实施办法(暂行) 2015 淄博市 政府向社会力量购买服务实施办法 2015 上海市 上海市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见 2015 河北省 2015年省政府购买行业协会服务实施办法 2015 内蒙古自治区 内蒙古自治区民政厅向社会力量购买服务考核评估实施暂行办法(试行) 2015 河北省 向第三方购买省级财政支出绩效评价服务管理暂行办法 2014 浙江省 浙江省政府购买服务采购管理暂行办法 2014 亳州市 亳州市政府向社会力量购买服务办法 -

[1] 谢叶寿, 阿英嘎.英国政府购买公共体育服务的实践与启示[J].体育与科学, 2006, 37(2):66-70 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYYK201602011.htm [2] 姜爱华.政府购买服务: "物有所值"的引入及实现[EB/OL].[2018-08-09].http://www.cgpnews.cn/articles/20668 [3] 沈克印.政府与体育社会组织协同治理的地方实践与推进策略:以常州市政府购买公共体育服务为例[J].武汉体育学院学报, 2017, 51(1):12-19 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2017.01.002 [4] 于健慧, 王丽达.政府购买公共服务制度保障不足之反思[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版), 2015(6):65-70 doi: 10.3969/j.issn.1671-7112.2015.06.009 [5] 郑旗.我国地方政府购买公共体育服务政策执行机制[J].北京体育大学学报, 2017, 40(6):19-27 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-BJTD201706003.htm [6] 王占坤.政府购买公共体育服务的地方实践、问题及化解策略[J].武汉体育学院学报, 2015, 49(2):12-17 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2015.02.002 [7] 兰自力, 骆映, 魏太森.逻辑检视与现实困境:政府购买公共体育服务路径探析[J].武汉体育学院学报, 2016, 50(10):13-15 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2016.10.002 [8] 崔光胜.政府购买公共服务中的利益博弈与风险防控[J].湖北社会科学, 2017(2):40-45 doi: 10.3969/j.issn.1003-8477.2017.02.007 [9] 胡伟.我国政府购买公共服务的发展方向与路径[J].体育科学, 2015, 35(10):3-9 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-1016141458.htm [10] 娄成武, 甘海威.新制度主义视角下政府购买公共服务内部化问题治理研究[J].学术论坛, 2017(2):121-127 doi: 10.3969/j.issn.1004-4434.2017.02.017 [11] 张大超, 杨娟.我国政府购买公共体育服务的现实困境和发展对策[J].体育科学, 2017, 37(9):3-16 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/tykx201709001 [12] 谢启秦, 徐家良.政府购买公共服务的成本效益分析[J].经济社会体制比较, 2017(7):97-106 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10533-1014144951.htm [13] 何代欣.我国政府购买公共服务的发展方向与路径[J].经济纵横, 2016(6):23-27 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-1016141458.htm [14] 张玉超, 焦亮亮, 刘晓雯.国家公共体育服务体系示范区建设成效、问题与对策研究[J].南京体育学院学报, 2016, 30(1):1-7 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/njtyxyxb-skb201601001 [15] 兰旭凌.政府购买公共服务的风险防范研究[J].中国特色社会主义研究, 2017(1):53-58 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Thesis/D01239412 [16] 徐炎, 丰诗朵.美国政府采购信息安全法律制度及其借鉴[J].法商研究, 2013(5):136-143 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-FSYJ201305017.htm [17] 国务院办公厅.关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见[EB/OL].[2018-08-09].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-07/01/content_9994.htm [18] 刘舒杨, 王浦劬.政府购买公共服务中的风险与防范[J].四川大学学报(哲学社会科学版), 2016(5):5-13 doi: 10.3969/j.issn.1006-0766.2016.05.001 [19] 柳学信, 董晓丽, 孔晓旭.政府购买公共服务体系构建与深化事业单位改革[J].经济与管理研究, 2017, 38(4):35-46 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/jjyglyj201704004 [20] 汪全胜, 卫学芝.政府购买体育公共服务的运作机制析论[J].体育与科学, 2017, 38(4):78-85 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TYYK201704012.htm -

期刊类型引用(14)

1. 邹月辉,薛晗,田思,刘军. 政府购买公共服务对公共体育服务供给效率的影响研究——基于省级面板数据的实证分析. 西安体育学院学报. 2024(04): 462-470 .  百度学术

百度学术

2. 刘婉婉. 新时代残疾人体育服务治理困境与破解路径研究. 阜阳师范大学学报(自然科学版). 2023(02): 66-72 .  百度学术

百度学术

3. 朱珊珊,林加彬,陶萍. 健康中国背景下“G-U-S”公益性体育服务模式的构建与实施. 哈尔滨体育学院学报. 2023(05): 49-56 .  百度学术

百度学术

4. 周义程,咸鸣霞. 公共服务组织购买阶段动态风险的识别与防范——一个流程-主体分析框架及其应用. 江苏社会科学. 2023(05): 75-84 .  百度学术

百度学术

5. 王建鑫. 关于政府购买公共体育服务现状的探讨. 冰雪体育创新研究. 2022(05): 188-190 .  百度学术

百度学术

6. 李良,刘禹心,王春顺,吴雪萍. 我国残疾人体育公共服务发展的机遇、挑战与对策. 体育文化导刊. 2022(11): 49-53+103 .  百度学术

百度学术

7. 曹垚. 论体育社会组织发展困境和建设路径及管理创新. 山西大同大学学报(自然科学版). 2021(03): 103-107 .  百度学术

百度学术

8. 韩宏宇,郑家鲲. 公共体育服务精准化供给的内涵、困境及实现策略. 体育学研究. 2021(03): 75-82 .  百度学术

百度学术

9. 赵树桐,贺莉,王海英. 高校体育场馆资源运行机制及建设对策研究. 绿色科技. 2021(15): 261-263 .  百度学术

百度学术

10. 赵述强,高跃,祝良. 科技赋能:我国城市公共体育服务迈向智慧化治理的审视与论绎. 体育科学. 2021(07): 43-51 .  百度学术

百度学术

11. 许多,刘景裕,李蓓. 我国政府购买公共体育服务的“公共性拆解”风险与防控. 吉林体育学院学报. 2021(05): 35-41 .  百度学术

百度学术

12. 朱毅然,刘安国,孙晋海. 政府购买公共体育服务保障机制研究. 西安体育学院学报. 2020(05): 568-574 .  百度学术

百度学术

13. 王莉莉,马春林. 地方政府购买公共体育服务的社会风险与治理——以淮安市为例. 贵州体育科技. 2019(04): 4-7 .  百度学术

百度学术

14. 李晓克. 我国政府购买公共体育服务的风险性问题探究. 体育世界(学术版). 2019(10): 41+37 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(14)

下载:

下载: