Functional Linkage·Advanced Development: New Paradigm of Adapted Physical Activity Theory and Practice

-

摘要: 探讨具有科学依据、相对固定、操作性强、包容性广、具有指引性的适应体育理论与实践范式,以缓解当下适应体育理论与实践中存在的突出问题。通过对适应体育理论与实践的发展及羁绊的梳理和对经典适应体育教材中适应体育理念学说的归纳统整与重释,认为:新时代背景下我国适应体育理论与实践范式的构建与创新,应关涉理性诉求和实然价值,坚持外源性和内生性的统一;追求个体的最佳适应状态是适应体育的宗旨,个体功能发挥的最大化和健康发展的最优化是适应体育的目标;功能联动·进阶发展是适应体育理论与实践的新范式。建议:应重视个体心理层面的自我实现和个体功能的发挥,强调社会生态环境对个体的影响,关注个体发展的动态化及障碍的社会化,平等地从整个生命周期看待发展和障碍。Abstract: This study is to explore the adapted physical education theory and practice paradigm with science-based and established, operative, inclusive and guiding features. By reviewing the development and problems of adapted physical activity, it is concluded that the unity of rational appeal and actual value should be focused and the unity of exogenous and endogenous under the background of the new era in China should be adhered to. Based on the classic materials in adapted physical activity, it is believed that the pursuit of an individual's best fitness state is the purpose of adapted physical activity, the maximization of individual functions and the optimization of healthy development are the goals of adapted physical activity, and functional linkage and advanced development (FLAD) is a new paradigm in adapted physical activity theory and practice.It is suggested that the self realization and individual function should be stressed on the individual's psychological level. Aslo the importance should be attached to the social environment's influence on the personality, its dynamic development and the socialization of barriers, which should to be observed from an overall life cycle equally.

-

Keywords:

- adapted physical activity /

- functional linkage /

- advanced development /

- new paradigm

-

2011年《世界残疾报告》数据显示,全球有超过10亿人存在某种形式的残疾,约占世界总人口的15%,如此庞大数量的残疾人群的健康问题亟待关注。2015年联合国大会通过的《变革我们的世界:2030年可持续发展议程》强调必须增强弱势群体的权能,并提出了体育也是可持续发展的一个重要推动力的新议程,这表明体育对于全球社会的独特价值被广泛认可。2020年11月,WHO发布了全球范围内首部针对残疾人群的身体活动和久坐行为指南,回应了联合国可持续发展议程中的新内容,同时也被认为是残疾人体育发展中具有开创性意义的全球性文件。适应体育是为有特殊需要者开展的旨在达到个体与环境最佳适应状态的身体活动,是为包括残疾人在内的所有有特殊需要者开展的可调式的身体活动。自第一次提出适应体育的概念至今已有近70年,在此期间,全球健康理念和教育思潮的嬗变推动着适应体育理论和实践不断创新与发展[1],同时也遭遇一系列难题与困境[2]。虽然适应体育的概念一直在推崇走出残疾人体育及特殊体育教育的狭隘理解,但无论是研究还是实践操作,其对象仍局限于残疾人,尤其是残疾学生[3]。我国引入适应体育的概念不到20年,适应体育理论与实践发展面临的冲突和矛盾更多:在理论方面,无论是发展理念还是发展模式以及学术术语均未达成共识[4];在实践方面更是因为缺乏一个相对明晰的实践范式,致使适应竞技体育、适应学校体育、适应群众体育均缺少可被复制和推广的模式,从而使适应体育长期停滞于探索阶段,未形成真正的“内核”来支撑整个适应体育理论的发展。理论和实践问题的突出,致使国内适应体育的理论研究与实践操作正处于“焦虑”之中,亟待一个具有科学依据、相对固定、操作性强、包容性广、具有指引性的适应体育理论与实践范式来缓解当下的困境。

1. 适应体育理论与实践的发展及羁绊

1.1 适应体育理论与实践的发展

适应体育源于残疾人体育,从“残疾人体育”到 “残障人体育”到“特殊体育”再到“适应体育”[5],不断用去标签化和中立化的术语来代替前者,表明社会对“残疾”的认识发生了改变。

20世纪之前,适应体育的本质是医疗取向,具有预防、发展或自然矫正的属性;20世纪初至20世纪50年代,适应体育从医疗取向的身体训练转化为以运动为中心的体育锻炼,在这一时期矫正式体育课程盛行,运动演变为一种残疾人竞技娱乐、康复治疗的手段。总体而言,20世纪50年代之前,适应体育的理论和实践更多是从工具性立场出发,强调体育对残疾人的医学矫正和康复治疗功效。20世纪50年代以后,人们对适应体育的认识逐渐从“工具性”向“人文本质”转变,强调适应体育的价值观和规范,更强调人的全面发展。20世纪50年代初,美国学者从教育视角提出“adapted physical activity”,这一时期的适应体育有广泛的课程指向性,主要是针对无法参与普通体育课程的学生的兴趣、能力及局限编制的活动,包括非限制性的、发展型的游戏、运动和韵律活动等,通过课程调整,让有身心障碍的学生参与普通体育课程,这一时期的适应体育课程推进主要在隔离的特殊学校或特殊班级进行[6]。20世纪70年代以来,特殊教育由隔离走向融合,并强调最少限制环境,适应体育追随教育主流,强调通过个别化体育教学训练计划,帮助身心障碍学生回归主流,因此,专业服务组织和研究专刊相继出现。

随着实践和理论的丰富与发展,适应体育的应用对象不断扩大,功能也逐渐多元化,其内涵和外延不断扩展。当下,适应体育更加强调个体的差异性及人与环境的相互作用,而非强调残疾造成的障碍[7],认为:适应体育是为有特殊需要者开展的旨在达到个体与环境最佳适应状态的身体活动,有特殊需要者包括无法正常参加常规体育活动的所有人,如婴幼儿、老年人、妊娠期孕妇、慢性疾病患者、处于康复期的损伤者及病人等;个体与环境的最佳适应强调的不仅仅是活动参与,而更多关注个人的成就目标与自我实现。

综上可知,适应体育的发展实质上经历了医疗取向的生存矫正阶段、教育取向的个别教学计划阶段、社会学取向的融合教学训练阶段和生态支持取向的差异化教学训练阶段。适应体育的对象从关注身体、心理、智力存在障碍的群体到关注人生特定阶段不能参与常规体育活动的群体,从关注儿童青少年时期发展为关注人的整个生命周期。适应体育的目的从关注外在工具价值发展为关注自我实现价值。适应体育的范畴从身体训练发展为体育课程,最后到身体活动。

适应体育的发展历程体现了人们认识不断转变的过程。在理论层面:一方面不再将“残疾”和“障碍”作为某类人群的特性,而是每个人都可能经历的阶段,强调每个人在特定的阶段和时期均可能需要适应体育,即残疾是社会性的问题;另一方面体现了目标价值的转换,从关注外在改变到关注内在潜能激发,即从关注“编制活动,促进参与”到关注“调适环境,发挥潜能”。在实践层面,适应体育从单一场域的学校扩展至学校—社会—家庭多场域互动联合,将局限于学校的适应体育活动拓展至整个环境和生态系统,包括社会、家庭中的身体活动,通过调整不同场域的支持环境,实现个人与环境间的互动与互惠,充分发掘个体的潜能,实现功能恢复的个体化和社会化,促进个体的自我实现。

1.2 适应体育理论与实践的羁绊

人们对适应体育认识和观念的改变,推动着适应体育资源数量的快速扩张,如适应体育理论视角的多元化[8-9]、适应体育研究团队和数量的暴涨化[5, 10]、适应体育实践方式的多样化[11]。然而,当下仅依靠资源数量扩张的粗放型发展方式已不能满足适应体育高品质、优质化发展的需要,不能适应人们价值观和期望值的快速变化。

①适应体育理论体系由跨学科的知识架构组成,分别从心理层面、社会生态层面和生物层面提出了不同的理论观点和学说,理论体系构成繁杂,致使适应体育学科知识体系难以整合,造成适应体育人才培养水平不高、教学能力不足[12]。②适应体育理论的指向性不强,其对实践的解释力、指导力、辩护力不足,致使重度、多重障碍者的适应体育教学实践被排除在外[13]。③适应体育实践关注的对象范围过分狭隘,造成虽概念退去歧视“外衣”而实践仍延续残疾人体育的假象[14]。④适应体育实践重视现象缺乏本质溯源,造成适应体育 “圈内”繁荣、“圈外”冷清的怪象,同时也是多数实践难以复制的根本原因。

欲打破适应体育发展的僵局,须重视内涵型发展:在理论层面应梳理、整合已有的经典理论,并基于实践,从生物—心理—社会层面构建综合性理论体系;在实践层面应以身体活动为载体,面向在全生命周期有特殊需要的所有人,追溯操作层面的理论本源,形成相对稳定的实操经验,建立模型,补充理论。最终形成一个理论与实践互通的范式,实现理论与实践互补,即:理论源于实践,又指导实践;实践有深厚的理论根基,又反哺理论。

适应体育概念在我国提出至今不过20年,适应体育理论研究与实践操作还处于探索期,理论研究以国外相关领域的引荐和启示为主,实践领域以自发性的建构为主,缺少具有对理论和实践起实质性推动作用的引领范式。因此,重释国际已有理论体系,结合我国实践操作经验,探寻适合我国本土化的适应体育理论与实践范式,对适应体育的发展有着至关重要的价值。基于适应体育发展的历程及外显现象,结合我国新时代的现实背景,认为我国适应体育理论与实践的范式应关涉理性诉求和实然价值,彰显人文关怀和赋权增能的功效,注意外源性和内生性的统一,从低位关注迈向高位关照,渗透适应体育发展过程中的价值取向和实践智慧。

2. 适应体育理论重释

无论是美国的《适应体育国家标准》(Adapted Physical Education National Standards,APENS)[15],还是《欧洲适应体育专业人才培养标准》(European Standards in Adapted Physical Activity,EUSAPA)[12],均对从事适应体育教学训练者提出了拥有跨学科、跨专业、跨领域理论知识体系的要求[1]。这也从另一个层面反映了单一理论不足以推动适应体育的发展,需要统整不同学科、不同领域的相关知识和理念。

2.1 适应体育相关理论学说和模式剖析

Sherrill的Adapted Physical Activity,Recreation and Sport:Crossdisciplinary and Lifespan[16]和Winnick等的Adapted Physical Education and Sport[17]作为适应体育学界的经典教材,随着适应体育的发展,已分别修订过5版和7版,2部教材对适应体育理论和实践具有引领和指导作用,因此,对适应体育相关理论的剖析是以2部教材为基础进行梳理、归纳、统整和创新的。

通过对上述2部经典教材中适应体育理论体系的剖析(表1)[16-17]发现,适应体育相关理论主要分为3类理论观点取向:第1类为哲学与伦理观取向,作为适应体育理论体系重要组成部分的自我实现理论、自我功能理论、自我效能说、自我决定理论、个人意义理论学说,均强调适应体育要从人本层面出发,认为哲学思维与伦理观是适应体育开展的前提。第2类为个体功能与社会环境理论,如适应理论、生态理论、社会角色稳定论、社会认知论,强调将个体作为整体的系统去看待,认为个体是社会环境中的个体,个体的健康发展离不开社会环境的支持,个体的健康是其身体功能和结构、活动参与及社会环境互相联动的结果,因此,适应体育既要关注个体的身体功能和活动参与能力(如独立性、控制能力、责任感等)的培养,又要倡导社会对有特殊需要个体的无差别对待,改变对特定角色的认知和态度,拒绝歧视,建立、健全社会支持体系,促进每个个体自我潜能的完全发挥。第3类为发展与互动本位理论,如功能本位、发展本位和互动本位理论突出了适应体育可以有不同的价值取向,但随着社会功能模式的不断转变,强调功能本位和发展本位相结合的互动本位理论成为指导适应体育实践操作的最佳选择。

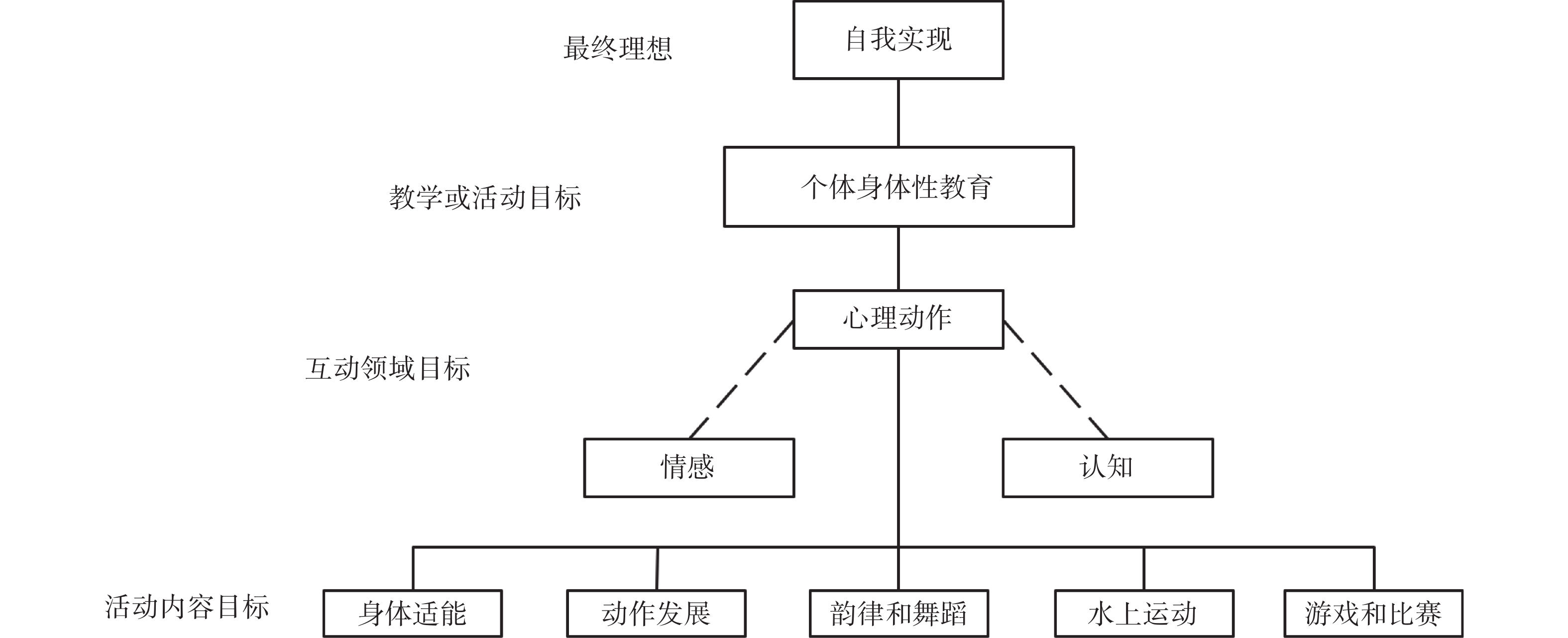

表 1 适应体育相关理论及核心观点Table 1. Principal viewpoints and theories of adapted physical activity理论观点取向 理论学说 核心观点 哲学与伦理观取向 自我实现 强调追求个人的最佳状态,不是自我历程,是生态互动,主要通过环境支持,帮助有特殊需要者克服问题,自在地融入团体,实现自由发展 自我功能 强调自我功能的完全发挥,帮助有特殊需要者协调、平衡真实与理想的一致性 自我效能 成功的经验可以引起下一次成功的预期,指导有特殊需要者身体活动参与时直接或间接地体验或目睹他人成功处理恐惧的表现 自我决定 注重特殊需要者独立性、个人控制能力和责任感的培养 个人意义 强调障碍对个人的意义比障碍本身更重要,强调适应体育中要重视以正式或非正式测量评价预期推进的教学活动对特殊需要个人的意义 个体功能与社会环境理论 适应理论 认为个人与环境的互动是维持动态平衡的方式,个人不仅要适应环境,同时也因势改变环境。要实现个体的适应,需统整家庭、学校和社区资源,细化约束个体适应的环境和任务因素 生态理论 重视人与环境中所有人和事物的交互作用,强调改变产生的根本原因是个人与环境间的互动 社会角色稳定论 改善或保护社会中特定角色被贬低、鄙视的情况,倡导无差别对待,强调社会支持及态度改变的重要性 社会认知论 强调人的功能是由行为、认知和其他个人因素与环境因素互动决定的 发展与互动本位理论 功能本位 强调完成特定活动所需的功能,以测量的方式判断个体是否具备该功能,并针对该功能进行教学训练工作。不注重能力与年龄的关系,注重所有的活动、训练要适合个体的实际能力 发展本位 注重社会期望中某年龄层应具备的能力及发展顺序,强调用标准化的测量工具和常模发现个体与同龄者的表现异同,重视顺序一致性的发展过程,适应体育教学训练中重视在前一阶段知识和动作的基础上,发展下一个动作 互动本位 互动本位结合了功能本位和发展本位的观点,重视个人及其生态系统,认为发展与功能是密不可分的,在适应体育教学训练中既要注重动作技能发展的顺序性,也要重视环境需求符合个体功能的程度 资料来源:根据Sherrill的Adapted Physical Activity, Recreation and Sport: Crossdisciplinary and Lifespan[16]和Winnick等的Adapted Physical Education and Sport[17]相关理论整理。 Adapted Physical Activity,Recreation and Sport:Crossdisciplinary and Lifespan[16]和Adapted Physical Education and Sport[17]从宏观层面给出了适应体育的理论体系和实践操作模型,推动适应体育的稳步发展。通过对2部经典教材中适应体育理论体系的剖析,基于适应体育理论模型(图1),结合我国当下公认的适应体育概念解读[7],笔者认为:适应体育的宗旨是追求个体与环境的最佳适应状态,即通过有特殊需要者个体能力的不断改善,自在地融入社会环境,自由地发展,促进个体自我实现;适应体育的目标是个体功能发挥的最大化和健康发展的最优化,即通过适应体育教学训练过程,使个体潜能充分发挥,促进个体向更健康的方向发展;适应体育目标实现的理论和实践范式是功能联动·进阶发展,即以身体活动为载体,实现各发展领域(身体、心理、社会等)间的互动,以及个体与环境的互动,促成个体功能的个人层面与社会层面形成联动系统,循序渐进的阶梯式模型是目标达成的必由路径。

![]() 图 1 适应体育理论模型[17]Figure 1. Theoretical model of adapted physical activity

图 1 适应体育理论模型[17]Figure 1. Theoretical model of adapted physical activity2.2 适应体育的宗旨:追求个体的最佳适应状态

一方面,“adapted”是一个动词,即使之适应,指因个体的情况调整措施和设备的过程,亦即动态调整环境,最大化满足个体健康发展需求的过程;另一方面,“adapted”又是一个形容词,即适应的,指经过调整的方案或计划产生的效果,亦即个体能逐渐地融入动态变化的环境,发挥生命的潜能,自由地发展。由适应理论可知,适应实际是与生存、健康、发展和自我实现有关的动态改变历程,是调整环境使其符合个体需求和逐渐融入环境的个体与环境的双向互动历程,即适应是个体与环境的交互作用和动态平衡的历程。Maslow通过对比自我实现者和非自我实现者的差异,认为个体的最佳状态是正向地接纳自己和他人,能与他人建立亲密关系,对人性有认同感,有自发性的思想感情及行动,能独立、有创意、有道德感地思考,生活具有现实导向[17]。因此,个体的最佳适应状态是指通过自然发生或外界干预,使个体与环境发生正向互动,个体能自如地融入团体、环境,自主地关注生态环境中的事物,自在地在生态环境中生活,进而达到自我实现。

适应体育的内在旨趣是希望通过对生态环境即物理环境因素(空间、光线、声音、温度等)、人文环境因素(家长、教师、同伴、社会、他人等)和任务因素(器材设备材质及摆放、技术/技能/规则等方面的难度及复杂程度、训练的辅助程度、训练的频率等)的调整,使身体活动参与的环境和任务符合有特殊需要者的结构和功能特点及需求,促进其自觉、自为地克服结构和功能的限制,融入环境,参与身体活动,实现个体与任务和环境互动的正向循环,为个体恢复或超越伤病、缺陷、障碍,促进身心的自由发展、生命潜能的最大发挥和自我实现提供可能性。由此可知,适应体育实践过程即为有特殊需要者个体与环境互动通向自我实现的过程,是个体达到与环境最佳适应状态的过程。

2.3 适应体育的目标:功能发挥、健康发展

本位是事物的根本或源头,目标是指想要达到的境地或标准,因此,以不同本位为起点的适应体育的目标具有不同的指向性。“功能本位”强调适应体育方案要与有特殊需要者的实际能力相符,其目标指向是促进功能潜力的充分发挥;“发展本位”强调适应体育教学训练内容的顺序性和积累性,其目标指向是通过适应体育效益的积累,促进个体健康发展;“互动本位”是“功能本位”和“发展本位”的结合,认为发展和功能密不可分,其目标指向具有双重性,即促进个体功能的最大发挥和个体健康发展。

在“功能本位”指导下的适应体育注重有特殊需要者完成活动时所需的功能,功能是人作为个体和社会成员完成全部生活的活动表现和能力[18],健康的本质是功能的实现[19],健康是人类共同的夙愿,更是有特殊需要人群的权利及诉求[20]。因此,改善有特殊需要者的功能,促进个体在进行日常生产劳动、日常生活和社会交往时功能得以最大化发挥,是适应体育的重要目标[4]。

在“发展本位”指导下的适应体育注重社会期望中生理年龄应具备的能力及发展的顺序,期望通过连续推进性的训练,促进功能能力的进阶性发展,加快发育迟缓儿童的成长和成熟的速率,降低病弱成年人功能恶化以及老年人机能老化的速率,实现个体的健康发展。发展是个体自身及个体与环境交互作用的结果,贯穿于人的整个生命周期,它是功能性能力连续改变的过程,是不断积累的过程,具有一定的序列性,与年龄有关(但并非由年龄决定)[21]。一般而言,典型的发展包括生理上的成长、成熟和老化过程,不同生命时期发展的速率不同,如儿童青少年时期发展的速率较快,且是正向的,而随着老化的出现,发展的速率变慢,甚至是反向的,因为结构或功能性的个体限制,可能会造成个体的非典型性发展轨迹。如:重度智力障碍者的认知功能并不会随年龄的增加而提高,成年后的认知发展水平可能与儿童时期持平,长期处于感知运动阶段[17];多重肝硬化成年人的动作熟练度会随着大脑和脊髓髓磷脂的恶化而消失。健康发展是试图让有特殊需要者的功能能力由非典型性向典型性轨迹靠拢,促进发展迟缓者缩小实际功能能力与生理年龄的差距,减缓功能退化的速度。

“互动本位”是在“功能本位”和“发展本位”基础上提出的,是当下适应体育理论研究与实践操作指导的重要依据,其强调功能和发展是一体的两个面:从横向的功能看,适应体育教学训练要符合个体的功能程度和个体融入环境的需求;从纵向的发展看,适应体育教学训练要注重教学训练与生理年龄的关系及过程的进阶性。在“互动本位”指导下的适应体育理论和实践只有通过最少的环境限制,统筹有特殊需要者的功能及发展,以个人的个体功能及融入社会的功能为前提,以人的发展序列相对一致性和个体在发展序列中的位置为依据,以个体潜能发挥的最大化、健康发展的最优化为目标,设计适应体育教学训练方案,执行适应体育教学训练任务,才能保证适应体育理论具有引领力和指导力,实现适应体育实践的作用力和穿透力。

2.4 适应体育的理论与实践范式:功能联动·进阶发展

人文社会科学领域的范式(paradigm)是指共同体成员所共有的信念体系和方法论体系,它以范例的形式规范了理论研究与实践操作的方法与程序,既可以用来区分不同学科,也可以用来代表一个学科的不同发展阶段,还可以代表同一时期、同一领域内的不同流派。科学的发展是新范式不断取代旧范式的“范式转换”过程。一个范式就是一个规范的模型或模式。适应体育理论体系和理论模型在不断完善过程中,也需要新的具有竞争力的理论模式出现并推动学科的进一步发展。功能联动·进阶发展是基于适应体育已有的理论学说体系,整合现有理念、观点提出的理论与实践范式,其根本路径是通过功能联动和进阶发展的交互促进,最终达到适应体育发展的理想目标及宗旨。

2.4.1 功能联动

适应体育的理论根基—“人本主义”提倡使用多维度、多层次生物—心理—社会互动模式,用全局观、全人观、全生命历程观去看待有特殊需要的个体和群体。

细究适应体育理论体系,作为重要组成部分的自我实现理论、适应理论、生态理论、社会角色稳定论、社会认知论和互动本位观均强调全局观。它们认为个体与环境中的所有人、事、物都是交互作用的,改变产生的根本原因是个体与环境间的互动。适应体育提倡要重视生态环境在个体功能发挥和健康发展过程中的重要性,倡导建立支持性生态环境,提出有适应体育需要者只是某种能力不及常模或平均能力水平,任何人在特定的时期或阶段均可能成为有适应体育需要者;有特殊需要是社会化的,而不是仅适合某类特殊群体,不是少数人的特有属性,应树立正确的社会态度,平等地看待每个人。

适应体育理论体系重要组成部分的自我功能说、自我决定说和个人意义说强调全人观,强调将个体看作是整体的系统,个体的身体功能间以及个体的身体功能与活动参与功能间是互动的关系[18]。因此,适应体育要促进有特殊需要者个体潜能的充分发挥,实现健康发展需要调动身体(这里的身体特指作为一个整体的人的集体,包括大脑)各系统的功能(包括心理功能)相互作用去执行一项任务或投入一种生活情境[18]。

除此之外,适应体育还主张用全生命历程观看待个体,认为发展是贯穿于个体生命始终的,前一阶段的经历会影响当下的功能表现和发展水平,当下的健康状态会关涉未来的生存和生活质量。当用全生命历程的观点看待个体的过去、现在和未来时,能更好地理解有特殊需要者的适应体育需求,更具针对性地设计适应体育教学训练方案,更有策略性地实施方案,使适应体育更有效力。

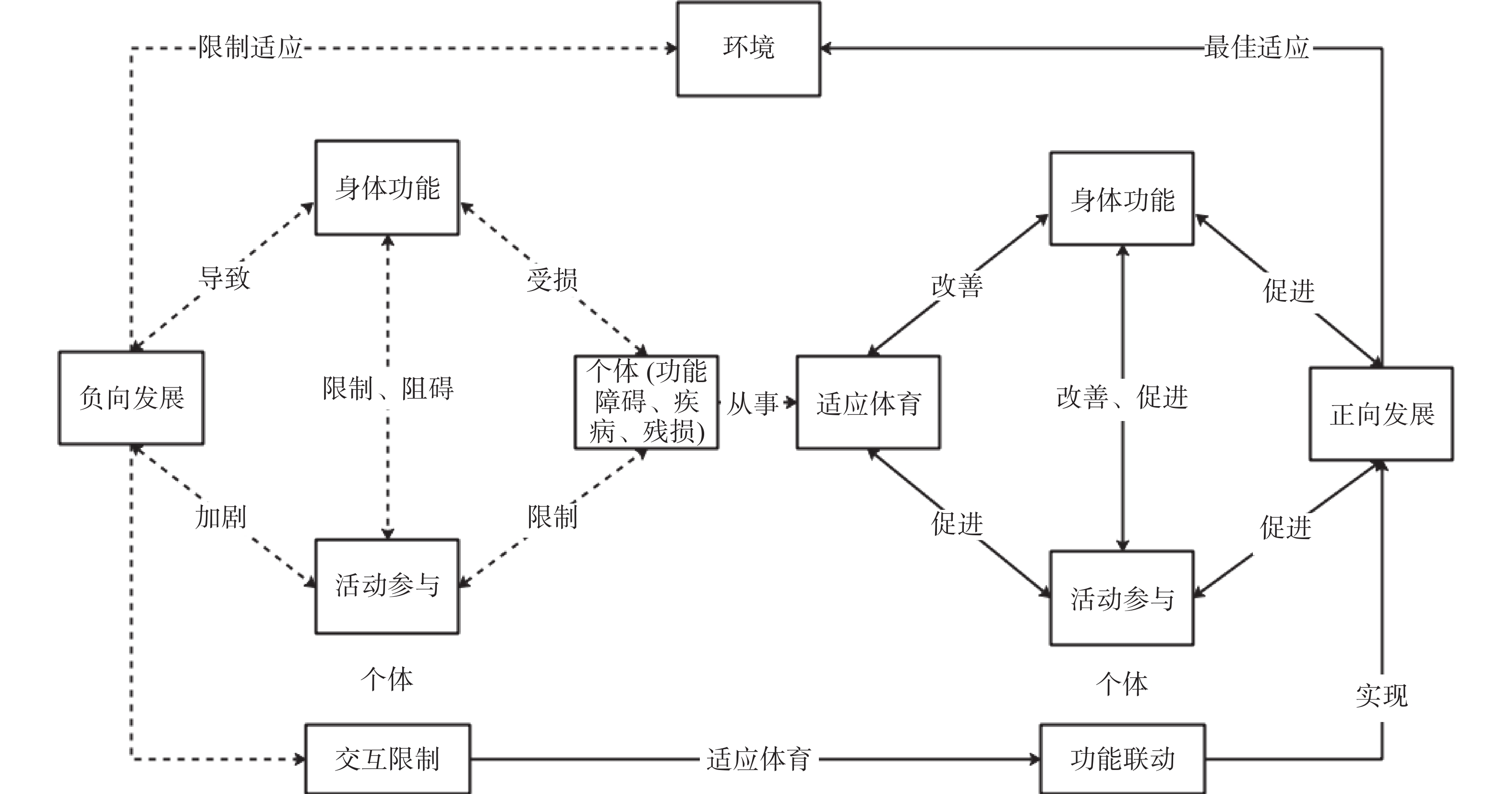

综上可见,适应体育既重视个体心理层面的自我实现和个体功能的发挥,也重视社会生态环境对个体的影响,同时强调个体发展动态化及个体功能障碍的社会化,崇尚平等地从整个生命周期去看待发展和障碍。其实质是用功能联动观(图2)来关注和作用于个体,关注个体功能间的联动,促进潜能的发挥,重视个体功能与环境的联动,实现个体与环境的最佳适应状态,强调过去、现在和未来的功能联动,实现健康发展,形成交互促进的正向发展循环;否则,个体的各身体功能间及个体与环境之间会交互限制,形成发展的负向循环,加剧障碍、疾病或残损。

2.4.2 进阶发展

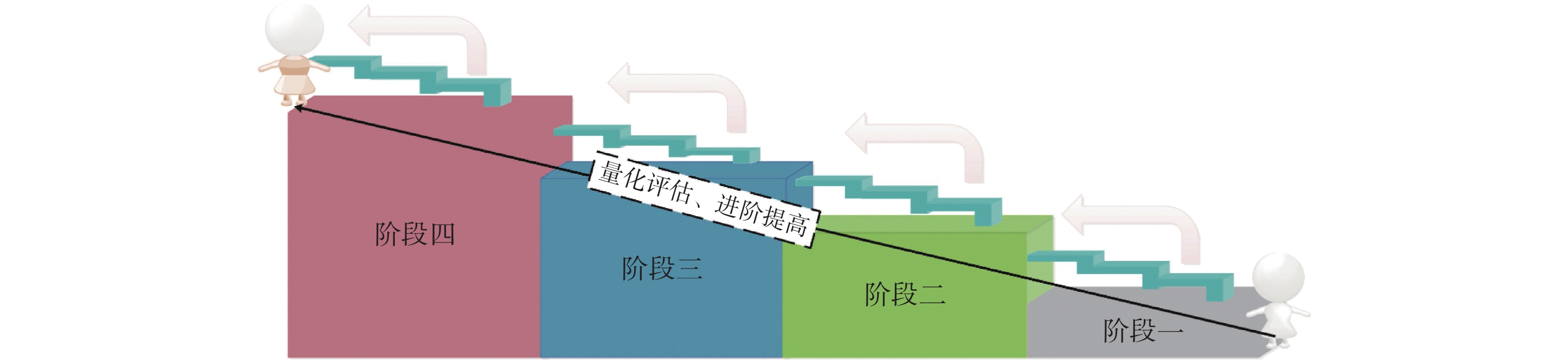

“发展本位”的适应体育强调教学训练的连续性和推进性,与学习进阶理论的观点相一致。学习理论认为,个体某一特定的知识、技能和能力的发展存在潜在的序列,在一段时间内对某一主题的学习是连贯的、逐渐趋于复杂的过程[22],即知识、技能和能力的获得是连续的、逐渐熟练的过程[23],需要从简单到复杂、由低水平到高水平,依次进阶、逐级深化[24-25]。“发展本位”和“学习进阶理论”为适应体育教学训练目标的实现、宗旨的达成提供了具体可操作的模型—适应体育的进阶发展模型(图3)。

适应体育的进阶发展模型是对适应体育教学训练实施中任务分析(task analysis)和回合式教学(discrete trial teaching)的结合升级,强调适应体育教学训练的整个过程由无数个任务分析和回合式教学组成,通过若干个“进阶”来实现教学训练目标。进阶的起点是当下特殊需要者的身体功能以及活动参与能力和表现,教学训练的内容是系统、连续、完整的,教学训练过程是动态、变化、持续的,教学训练效果是可观察、可量化、简易的。在进阶发展模型中“阶”的设计是进阶通路顺畅的关键,是教学训练的重点和难点,而“阶”的设计是以评估为前提的,因此评估在适应体育实践中处于绝对重要的位置,评估指标的选取应具有包容性,不能将处于任何障碍程度的个体(特别是重度障碍者)排除在外。

通过对适应体育理论体系的深入剖析和重新阐释发现:适应体育面向的是全人群,即当下和未来有特殊需要的所有人,而不是特指残疾人;适应体育关注全人和全局,强调要实现个体与环境的最佳适应离不开个体功能间的互动及个体与环境的互动;适应体育认可发展的全生命周期,注重适应体育教学训练过程的关联性和进阶性,通过适应体育优化有特殊需要者的发展速率及方向,促进个体功能发挥、健康发展。

通过对适应体育先导者提出的适应体育理论体系进行梳理和统整,笔者认为功能联动·进阶发展可成为适应体育理论与实践的新范式:一方面,它源于适应体育理论体系,并未脱离适应体育“人本主义”的理论本源,同时赋予了适应体育理论体系可操作化的实践模型,打通了适应体育理论与实践的壁垒,使适应体育理论及适应体育概念更具说服力和阐释力;另一方面,它使用通用语言—“功能”和“发展”,加强跨学科、跨领域合作,可打破“圈内”繁荣而 “圈外”冷清的尴尬。除此之外,功能联动·进阶发展适应体育范式提供了一个相对稳定的、可被复制的操作模式,或许可以突破个别化体育计划( Individualized Physical Education Program,IPEP)在教学训练设计方面的局限,避免实践操作不能发挥预期功能的窘境[26]。总体而言,功能联动·进阶发展能更好地去标签化、去类别化、去特殊化,能更好地关涉个体未来的生命和生活质量,彰显适应体育的人文关怀和赋权增能的功效。

3. 功能联动·进阶发展的适应体育理论与实践新范式之解读

3.1 功能联动·进阶发展的逻辑起点:适应本位,实践优位

适应体育的适应与调适意思相近,是协助个体与环境有效互动的过程,该词源于皮亚杰儿童发展的适应论,将适应看作是主客体相互作用的动态平衡过程[27]。因此,适应本位的适应体育要强调调整、互动、过程。以适应本位为出发点的功能联动·进阶发展的实践操作重视实验、发现和创新,依据个体当下的表现及需求,尝试调整教学训练的任务或环境,更新教学训练策略和组织形式,观察个体的活动参与表现,及时发现调整产生的改变(方向和程度)是否是向教学训练的目标靠近,通过循环往复的调试过程,达到调适的目的。例如,在一次有不同障碍程度的适应体育教学训练课中,原定教学训练目标为两膝着地的跪行训练,但在练习的过程中发现一名自闭症儿童有“啃手指”的刻板行为,可尝试将该训练调整为手握哑铃的跪行训练,训练内容并未发生实质性改变,但可以通过占用手的方式减少儿童“啃手指”的异常行为。

实践具有独立于理论的生命力[28]。实践优位强调实践和实验是知识和理论体系重构的重要路径,能打破理论与实践长期分离的状态[29],解除当下传统体育教育以及运动训练知识体系和理论基础对适应体育实践缺乏说服力和指导力的困境。如体育实践普遍证明运动负荷对健康促进起着关键性作用[30],然而这一普遍性观点在重度障碍者中很难得到验证。重度认知障碍者因为受认知水平的影响,他们很难按照要求进行持续的中高强度身体活动。强调实践优位的功能联动·进阶发展适应体育范式,来源于适应体育实践的长期探索[31-37],重视实践范式的操作性和可行性,既重视群体中的个体差异性,又重视群体的相对一致性,强调功能水平而非生理年龄是安排教学训练内容、教学训练组织形式的重要依据。个别化教学训练的最终目的是回归团体,教学训练过程有记录,当教学训练结束时可以归纳教学训练成效的来源与根本,进而补充和验证理论模型。

重度障碍者的教学训练首先要通过任务和环境的改变让个体参与活动。随着个体规则意识的建立,再尝试让其“动起来”,而这个“动”相对于运动强度,更强调完成的水平,如辅助程度是否降低、问题行为是否减少、“动”的时间是否增加等。在整个教学训练过程中记录个体的变化,探究引起变化的原因,再通过实践验证原因。例如,一个完全不能理解指令的重度智力障碍儿童,在适应体育教学训练课程中的表现为无目的跑,在适应体育教学训练的初级阶段,可尝试由助教陪同牵拉(完全的肢体辅助)其一起完成规定跑步路线,在第2阶段可由助教陪同牵拉跟随其他儿童一起完成跑步路线,在第3阶段可由障碍程度较轻者牵拉儿童完成跑步路线,在第4阶段尝试将其放在团体中让其跟随其他儿童完成跑步路线。在任何一个阶段,若该儿童出现不能配合完成任务的情况,均可重复上一阶段的任务,在该儿童可独立跟随其他儿童一起完成训练的基础上,再尝试改变训练内容和难度,以此向教学训练目标推进。实践优位强调适应体育教学训练在实践和实验中创造新的经验,进一步完善适应体育教学训练的方案和理论体系。

综上所述,以适应本位、实践优位为逻辑起点的功能联动·进阶发展的适应体育教学训练,强调实施过程既要遵循预先设计的方案又要根据现实存在及时调整,将实践融于科研,用科研结果指导实践,最终不断验证和完善功能联动·进阶发展的实践范式。

3.2 功能联动·进阶发展的实践机制:“动”训练促进脑改变

具身认知理论认为主体对外界的感知、理解和解释由自身身体的生理结构、身体的活动方式、身体的现实状态及身体的感知运动经验所得[38],即个体的发展依赖于身体,而“动”是身体最为基础和本质的存在[39]。适应体育是为实现有特殊需要者个体与环境最佳适应状态的一种身体活动,因此其本源为通过“动”促进有特殊需要者健康发展。

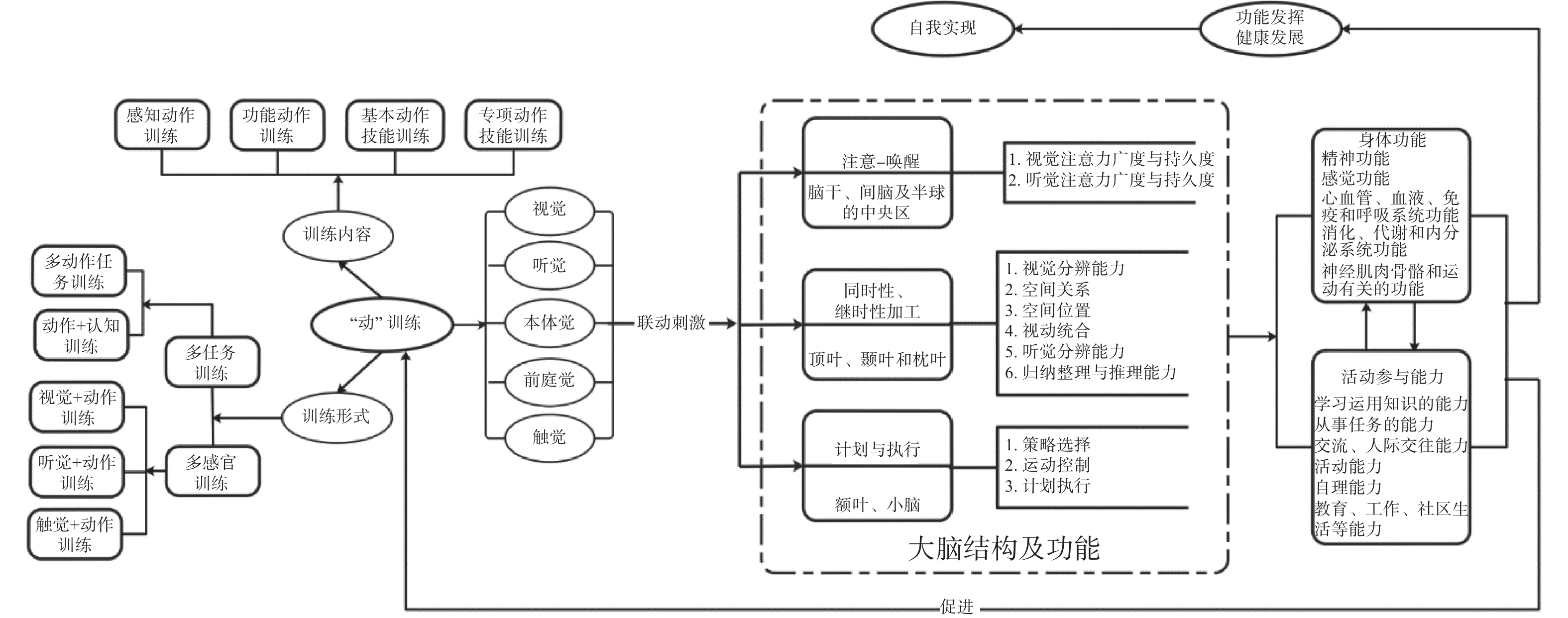

功能联动·进阶发展的“动”强调的是具象的身体体验,重视多元性和多重刺激性,根据有特殊需要者的个体需求,“动”既可以是感知动作,也可以是功能动作、基本动作技能、专项动作技能,甚至是反射动作等所有骨骼肌收缩产生能量消耗的所有身体的活“动”。依据个体身体功能水平和活动参与水平,选用被动的或者主动的“动”训练方式,使用单一动作训练、多任务训练或多感官训练的“动”训练形式,促使视觉、听觉、本体觉、前庭觉、触觉的感觉统合和知觉—动作联动,刺激脑干、顶叶、颞叶、枕叶、额叶、小脑等脑结构的相关功能,激活与认知、运动相关的脑区及其功能连接,提高大脑的注意唤醒能力、同时性和继时性加工能力以及计划执行能力,外化为注意、记忆、分辨、归纳整合、策略选择、动作控制等能力和表现的提升。高级认知功能和运动功能的改善为身体功能和活动参与能力的整体提升提供保障,身体功能和活动参与能力的统合发展促进个体更好地适应环境、融入生活(图4)。

由上可见,功能联动·进阶发展从大健康的视角出发,注重身体各部分功能的相互促进、相互限制、动态转化,关注个体的健康发展,以身体为载体,以“动”为核心,通过“动”训练使有特殊需要者的感知觉功能联动,刺激大脑结构和功能,外化为有特殊需要者在个人活动和社会活动参与中有更独立、更自主的表现和能力,为个体的自我实现提供最大可能。

3.3 功能联动·进阶发展的实践模式:阶梯式突破成长点

阶梯式突破成长点是立足于适应本位和实践优位的逻辑起点,重视有特殊需要者群体中的个体差异,联合个别化教学训练和差异教学训练模式,运用生态任务分析和回合式教学的方法,依据个体现有身体功能和活动参与能力及表现,以特殊需要者当前已经具备的能力和支持需求为出发点,以评估—进阶—发展为逻辑线,制订和实施适应体育教学训练计划,实现个体功能发挥、健康发展的过程。阶梯式突破成长点的通路是通过评估量化教学训练过程,通过系统性的“动”训练促进个体能力和表现的逐级进阶,通过连续性的成长点突破及串联实现有特殊需要者的正向健康发展(图5)。其中,成长点为2个教学训练任务的交接点,是个体功能联动·进阶发展的决定性因素,突破成长点的评判标准是连续稳定地、熟练正确地完成预设教学训练任务[40],阶梯式强调教学训练任务的方向及趋势是正向向上的。

3.3.1 阶梯式突破成长点的关键:评估

阶梯式突破成长点关键在于评估。评估既是成长点设计的依据,也是教学训练内容安排的可靠保障,同时也是教学训练成果是否可以突破成长点的标准。功能联动·进阶发展强调个体的发展与生态环境交互作用,因此,作为阶梯式突破成长点的起点和终点的评估不仅要测评个体单独的生物功能,而且要分析个体与生态间的关系。当前我国随班就读儿童的适应体育课程主要是“随班”上体育课,课程的效果评价更多依赖国家学生体质监测,然而仅仅监测体质状况对于特殊儿童而言过于单一,因为多数特殊儿童尤其是重度障碍儿童无法完成体质测试,或者在完成时需要广泛的外界支持(教师辅助)。

当前虽然已有大量研究证实,适应性身体活动能提升特殊儿童的体质健康水平,对儿童的动作技能发展、认知发展、家庭生活质量的提升等均有积极的影响,当然也存在部分指标对于障碍程度较重的儿童而言难度过大而无法完成,但这并不表示适应体育未对其产生效益。从个体所需的支持程度而言,虽然在测试成绩表现上未发生明显变化,但其对完成测评所需的支持程度有所降低(如从需要肢体辅助到仅需要示范就能完成,这也是一种成效,即对外界环境的支持需求降低)。因此,阶梯式突破成长点的关键在于不仅关注测试指标的结局,同时也关注儿童在完成测试时所需的支持程度。阶梯式突破成长点的适应体育实践在对随班就读儿童参与适应体育运动竞赛班级[2](将随班就读儿童从普通班级抽离出来单独进行适应体育教学训练的班级)的教学训练前,不仅重视测评个体的体适能水平、动作技能发展和认知发展水平,还要分析个体参与活动时所需要的辅助程度(肢体的、动作示范的、语言的或不需要辅助等[41]),学校、家长和教师的支持程度。教学训练效果既可通过个体功能的变化,也可通过儿童参与活动时所需的辅助等级的变化,还可通过个体融入普通班级上课时教师、同学态度的变化等来判断。

功能联动·进阶发展的“评估—进阶—发展”逻辑线决定了阶梯式突破成长点的评估指标具有相对统一性,至少在一个教学训练阶段内的评估指标具有相对一致性,但由于有特殊需要者的异质性更大,同一教学训练阶段不同障碍程度的个体及同一障碍个体在不同的教学训练阶段,具体的评估指标及关注点应有差异。例如,在不同阶段均要对智力障碍者的有氧功能进行评估,因为有氧功能与高血压、心脏病、肥胖、糖尿病以及部分癌症等疾病的关系密切,是健康风险降低的重要预测指标[42]。PACER(渐进式有氧耐力跑)是智力障碍者有氧功能评价的可靠指标:对于轻度智力障碍者而言,在12~13岁可采用16 m跑,而在13~17岁可采用20 m跑[43];而同样是进行智力障碍儿童青少年的16 m跑测试,轻度智力障碍儿童青少年可采用独立完成的方式,关注的是完成的圈数,而中度智力障碍儿童青少年采用全程示范和语言鼓励的方式(示范和语言辅助),主要关注的是完成的圈数,同时考虑辅助的程度;而重度智力障碍儿童采用全程牵拉(肢体辅助)或追逐的方式进行有氧功能测试,既要关注儿童跑动的圈数或时间,更重要的是关注辅助的程度,因为辅助程度降低也是儿童能力提升的一个重要表现。这也从另一方面强调了成长点评估的指标既可测量也可观察,但无论是测量还是观察,均需有测量点和观察点。

3.3.2 阶梯式突破成长点的重难点:成长点的设计

阶梯式突破成长点的重点和难点均为成长点的设计,因为成长点既是功能联动·进阶发展适应体育教学训练实践活动的起点,也是终点,同时也关系着教学训练的科学性和有效性。依据最近发展区理论,成长点的设计应处于个体教学训练的最近发展区内,即个体当下独立活动所能达到的功能发挥水平和经过教学训练后达到的个体最大功能发挥水平之间[44-45],才能使教学训练超前于个体的能力。个体的最近发展区是动态变化、持续发展的[46],也意味着成长点不能固定不变,而要灵活多变,可根据个体的表现实时调整。因此,成长点的设计必须以个体当下的功能水平为基础,放眼个体的潜能,同时要具有系统性,可“进阶”亦可“退阶”,才能更好地引领个体的发展和功能的改善。

在理论层面上,成长点的设置是通过生态任务分析,将一个相对复杂的任务拆分为相对简单的任务,每一简单任务即为一个成长点,熟练稳定地完成同一任务即为突破成长点。在操作层面上,影响任务完成的因素是复杂的,而任何一个因素的改变均能构成一个成长点。具体操作而言,任务的复杂程度总体分为任务因素和环境因素。任务因素包括任务的目的、规则、器材和设备,环境因素包括物理环境和社会文化环境。任务目的的改变主要包括速度的快慢、一致或不一致、距离的长短、高度和力度的控制、准确度与准确率、完成的次数、力量的大小、间歇的时间、持续的时间等因素的改变;任务规则的改变包括路线的复杂程度、方向的一致或不一致、向前或向后、同侧或单侧、限制条件的增减等;器材和设备的改变包括器材颜色、材质、大小,设备的扩大或缩小等;物理环境的改变包括空间的封闭与开放、宽敞与狭窄,光线的强与弱,环境的嘈杂与安静,音乐的使用与否等;社会文化环境的改变包括同一活动由个体独自完成或个体与他人互动完成、他人辅助程度的高低、他人态度的改变、共同使用空间人数的多少等[16-17, 21]。每个人完成任务的因素均不能完全相同,因此,成长点是依据个体的改变而动态调整的,这也意味着“动”训练的教学训练内容、教学训练策略等需要实时调整、及时更新,以保证教学训练效果的针对性和有效性。

总体而言,成长点主要分为2类:量变和质变。量变主要是从不熟练到熟练,可以做到举一反三、灵活运用的过程;质变则是从不会到会,从一个任务跨越至另一个任务。每一次成长点的设置要遵循“一次一个”的原则,即无论是量变还是质变,一次只改变一个变量,变化的成长点串联,构成了个体功能的渐变式发挥和发展的进阶式改善。

3.4 功能联动·进阶发展的支持保障:互适、互动、互补的多元合作

功能联动·进阶发展强调“以有特殊需要者为中心”的生态性,认为有特殊需要者与其所存在的环境(包括社会环境)之间具有整体关联性、动态平衡性,其内在价值在于追求促进个体之间、个体与社会环境之间的交互感应,并在互适和互动中激发生命的动力,在多向度和多维度的关联中彰显生命的张力,实现生命的价值[47]。因此,保证适应体育教学训练方案适合有特殊需要者,让有特殊需要者个体最快适应适应体育教学训练方案,在适应体育教学训练中提供最适宜的环境支持,使有特殊需要者最快融入动态变化的环境中,是功能联动·进阶发展效果达成的重要保障。

功能联动·进阶发展试图通过互适、互动和互补的多元合作模式来突破上述壁垒。

(1)尊重特殊需要者的差异性,通过多元的教学训练实施过程实现有特殊需要者与教学训练的互适[48]。如:评估采用包括生物学、心理学和社会学等多学科领域的关联指标保证方案的针对性和适用性;以“动”为主的多感官、多任务联合刺激保证教学训练内容的多效性;采用线上、线下相融合的教学训练方式保证教学训练实施的流畅性;采用传统器具与虚拟现实、传感器等高新技术互助的教学训练手段保证教学训练内容的趣味性和科学性;采用个别教学训练与分组、分层、分站的团体教学训练相结合的组织形式保证教学训练目的的功能性,进而保证整个教学训练具有差异性和包容性,缩短有特殊需要者进行适应体育教学训练的时间,保证有特殊需要者尽快适应教学训练。

(2)强调环境支持的重要性,通过多元环境支持,实现个体与环境的良性互动。如教学训练实施重视有特殊需要者的物理和文化环境支持及强度。一般而言,功能水平越弱,需要的环境支持越强,需要的支持强度也越高。如重度障碍者进行适应体育教学训练时所需的环境支持既要关注教学过程中的物理环境,注意教具的尺寸、颜色、材质,教学场地的布置,器材的摆放(距离和空间的调整)等,又要注重人文环境的影响,注意强化、刺激、提示、模仿等教学策略的使用,重视家庭环境及照护者的配合度及支持度、学校教师的态度及支持度等,同时,不能忽视辅助强度,对重度障碍者而言,独立完成任务的难度较大,一般可通过强肢体—弱肢体—强语言/示范—弱语言—独立完成的退辅助过程[30],使有特殊需要者完成教学训练进阶。因此,多元的环境支持是有特殊需要者更好地参与适应体育的基本保障。

(3)注重个体所处生态系统的整体性和动态平衡性,使整个适应体育教学训练过程成为政府主导,学校、家庭和社区联合行动,社会和媒体自觉推动的和谐互补网状关联系统,使有特殊需要者在这一系统中健康发展。由此,多元合作的互适、互动、互补生态系统是功能联动·进阶发展目标实现的根本保障。

3.5 功能联动·进阶发展的价值优势:丰富理论,引领实践

尽管适应体育的先导们已经提出用自我实现、自我功能、自我效能等人本理论、生态理论、社会角色稳定论等个体功能与社会环境理论,功能本位、发展本位和互动本位等发展与互动本位理论来指导适应体育实践,但理论过于繁杂,致使适应体育理论与实践脱节,很难精准指导实践。功能联动·进阶发展对上述理论进行了整合和丰富,既关注个体的内在动力,也重视生态系统的支持,同时强调个体功能间的互动与个体与生态环境的互动形成的联动系统,通过良性循环,促进个体功能的进阶发展,实现终身健康发展。

有特殊需要者对象的复杂性及差异性[49],决定适应体育教学内容体系的包容性和开放性;有特殊需要者发展的自由性和可能性,决定适应体育教学的多元性和实践性[29];个体作为独特具体的存在,关注其真实的生存状态和现实需求[50],决定适应体育教学训练的多样性和差异性。功能联动·进阶发展重视适应体育教学内容的系统性,能关怀不同障碍程度的特殊需要者;关注有特殊需要者的潜能,能促进特殊需要者能动性、自为性的发挥;还应重视动态的教学实践,如运用多样化的教学方法、个性化的教学策略、教学组织形式和半结构化的教学模式以及教学目标的不唯一性,达到教学效果的递进式实现,帮助个体改变或超越限制的自然存在,实现发展的无限可能性[51]。作为一个包容性强、操作性强、相对固定的实践范式,功能联动·进阶发展能冲破当下适应体育教学训练的困境。因此,功能联动·进阶发展不仅是对适应体育理论的整合和创新,也为适应体育实践提供了精准指导模型,能更好地引领实践。

4. 结束语

人类文化、价值观的发展决定了人们对适应体育认识的改变,适应体育不再针对某类人群,而人的社会化的需求。适应体育的实践效果由外在改变转为内在激发,适应体育的实践过程由关注生物人转变为关注社会人。我国社会经济的快速发展也对适应体育的理论创新和实践改革提出了新的要求,加快资源数量扩张的粗放型发展向质量提高的内涵型发展转变,促进适应体育理论的本土化创新和实践操作的具体化复制模型。笔者对适应体育相关理论进行梳理、统整、创新,认为追求个体的最佳适应状态是适应体育的宗旨,个体功能发挥的最大化和健康发展的最优化是适应体育的目标,功能联动·进阶发展是适应体育目标实现和实践操作的新范式。

功能联动·进阶发展以适应本位、实践优位为逻辑起点,强调适应体育实践是实时调整、平衡互动的过程,重视实践操作的可行性和创造性。实践机制是通过“动”改善大脑功能,外化为有特殊需要者个人活动和社会活动参与中有更独立、自主的表现和能力,以评估—进阶—发展为实践模式的逻辑线,以特殊需要者当前已具备的能力和支持需求为出发点,通过评估量化教学过程和阶梯式突破成长点来打通进阶发展的通路。支持保障是通过多元的教学训练实施过程和环境支持,实现个体与环境的互适、互动、互补。重视个体心理层面的自我实现和个体功能的发挥,强调社会生态环境对个体的影响,关注个体发展动态化及障碍的社会化,崇尚平等地从整个生命周期看待发展和障碍,主张以系统、连续、完整的教学训练内容安排,动态、变化、持续的教学训练过程,由可观察、可量化、简易的教学训练评价组成的功能联动·进阶发展范式能丰富适应体育理论,引领适应体育实践,彰显适应体育人文关怀和赋权增能的功效。

吴雪萍:提出论文主题,设计论文框架,撰写、修改论文;梁天翼、张磊:设计论文框架,检索文献,修改论文;王丹丹:设计论文框架,检索文献,撰写、修改论文。 -

图 1 适应体育理论模型[17]

Figure 1. Theoretical model of adapted physical activity

表 1 适应体育相关理论及核心观点

Table 1 Principal viewpoints and theories of adapted physical activity

理论观点取向 理论学说 核心观点 哲学与伦理观取向 自我实现 强调追求个人的最佳状态,不是自我历程,是生态互动,主要通过环境支持,帮助有特殊需要者克服问题,自在地融入团体,实现自由发展 自我功能 强调自我功能的完全发挥,帮助有特殊需要者协调、平衡真实与理想的一致性 自我效能 成功的经验可以引起下一次成功的预期,指导有特殊需要者身体活动参与时直接或间接地体验或目睹他人成功处理恐惧的表现 自我决定 注重特殊需要者独立性、个人控制能力和责任感的培养 个人意义 强调障碍对个人的意义比障碍本身更重要,强调适应体育中要重视以正式或非正式测量评价预期推进的教学活动对特殊需要个人的意义 个体功能与社会环境理论 适应理论 认为个人与环境的互动是维持动态平衡的方式,个人不仅要适应环境,同时也因势改变环境。要实现个体的适应,需统整家庭、学校和社区资源,细化约束个体适应的环境和任务因素 生态理论 重视人与环境中所有人和事物的交互作用,强调改变产生的根本原因是个人与环境间的互动 社会角色稳定论 改善或保护社会中特定角色被贬低、鄙视的情况,倡导无差别对待,强调社会支持及态度改变的重要性 社会认知论 强调人的功能是由行为、认知和其他个人因素与环境因素互动决定的 发展与互动本位理论 功能本位 强调完成特定活动所需的功能,以测量的方式判断个体是否具备该功能,并针对该功能进行教学训练工作。不注重能力与年龄的关系,注重所有的活动、训练要适合个体的实际能力 发展本位 注重社会期望中某年龄层应具备的能力及发展顺序,强调用标准化的测量工具和常模发现个体与同龄者的表现异同,重视顺序一致性的发展过程,适应体育教学训练中重视在前一阶段知识和动作的基础上,发展下一个动作 互动本位 互动本位结合了功能本位和发展本位的观点,重视个人及其生态系统,认为发展与功能是密不可分的,在适应体育教学训练中既要注重动作技能发展的顺序性,也要重视环境需求符合个体功能的程度 资料来源:根据Sherrill的Adapted Physical Activity, Recreation and Sport: Crossdisciplinary and Lifespan[16]和Winnick等的Adapted Physical Education and Sport[17]相关理论整理。 -

[1] HUTZLER Y,SHERRILL C. Defining adapted physical activity:International perspectives[J]. Adapted Physical Activity Quarterly,2007,24(1):1-20 doi: 10.1123/apaq.24.1.1

[2] BLOCK M E,HAEGELE J,KELLY L,et al. Exploring future research in adapted physical education[J]. Research Quarterly for Exercise and Sport,2021,92(3):429-442 doi: 10.1080/02701367.2020.1741500

[3] NICHOLS C,BLOCK M E,WILSON W J. Analysis of graduate programs in adapted physical education in the United States[J]. International Journal of Kinesiology in Higher Education,2019,3(2):47-57 doi: 10.1080/24711616.2018.1535262

[4] 徐佳丽,黄波,万志峰,等.适应身体活动(APA)的相关问题辨析[J]. 四川体育科学,2018,37(6):43-47 [5] 吴雪萍,张建华.我国适应体育研究的发展特征与热点演变[J]. 上海体育学院学报,2014,38(5):5-11 doi: 10.3969/j.issn.1000-5498.2014.05.002 [6] 卢雁,韩松,郑守吉.适应体育概念辨析及应用的必要性[J]. 北京体育大学学报,2008,31(10):1391-1394 [7] 吴雪萍. 适应体育概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2015: 3-7 [8] 陈钢,王国祥.ICF-CY理念下特殊学校开展适应体育课程的思考[J]. 中国康复理论与实践,2016,22(6):741-744 doi: 10.3969/j.issn.1006-9771.2016.06.025 [9] 吴燕丹,王聪颖,张韬磊.赋权增能:残疾人体育健身指导员培养管理的优化路径[J]. 体育科学,2016,36(5):91-97 [10] 郝传萍,卢雁.近20年我国适应体育研究评述[J]. 山东体育学院学报,2009,25(7):25-29 doi: 10.3969/j.issn.1006-2076.2009.07.008 [11] 曹烃,王健.国际适应体育学研究进展与热点分析:基于 《适应体育活动季刊》(APAQ)的文献分析[J]. 西安体育学院学报,2014,31(5):518-525 [12] 张晓霞,吴雪萍,王丹丹,等.欧洲适应体育专业人才培养标准及其启示[J]. 体育学刊,2015,22(6):37-42 doi: 10.3969/j.issn.1006-7116.2015.06.007 [13] 王丹丹,张磊,吴雪萍.国外智力障碍者身体活动水平研究进展与启示[J]. 上海体育学院学报,2019,43(1):103-112 [14] 舒川,吴燕丹.我国适应体育学科建设的基本理论问题探析与展望[J]. 上海体育学院学报,2015,39(5):1-5 doi: 10.3969/j.issn.1000-5498.2015.05.001 [15] KELLY L E. Adapted physical education national standards[M]. Champaign: Human Kinetics Publishers, 2019: 1-17

[16] SHERRILL C. Adapted physical activity, recreation and sport: Crossdisciplinary and lifespan[M]. Champaign: Human Kinetics Publishers, 1998: 1-180

[17] WINNICK J P, PORRETTA D L. Adapted physical education and sport[M]. Champaign: Human Kinetics, 2017: 31-286

[18] 邱卓英,张爱民.《国际功能、残疾和健康分类》应用指导:一[J]. 中国康复理论与实践,2003,9(1):25-39 [19] 翟振武,刘雯莉.从功能发挥的角度定义老年:对老年定义与健康测量的反思与探讨[J]. 中国体育科技,2019,55(10):3-9 [20] 曾承志.健康概念的历史演进及其解读[J]. 北京体育大学学报,2007,30(5):618-619,622 doi: 10.3969/j.issn.1007-3612.2007.05.015 [21] HAYWOOD K M, GETCHELL N. Life span motor development[M]. Champaign: Human kinetics, 2019: 4-6

[22] 黄菊.教师学习进阶:教师培训新取向[J]. 中小学教师培训,2019(6):31-35 doi: 10.3969/j.issn.1005-1058.2019.06.007 [23] 翟小铭,郭玉英,李敏.构建学习进阶:本质问题与教学实践策略[J]. 教育科学,2015,31(2):47-51 doi: 10.3969/j.issn.1002-8064.2015.02.008 [24] 樊霞.我国教育期刊中关于学习进阶研究论文的文献计量分析[J]. 课程教育研究,2019,36:1-2 [25] 高芳,陈志伟.学习进程:美国科学教育改革新思路[J]. 外国教育研究,2011,38(5):87-90 [26] 于素红.个别化教育计划的现实困境与发展趋势[J]. 中国特殊教育,2012(3):3-8,27 doi: 10.3969/j.issn.1007-3728.2012.04.001 [27] 李晓菊,王国英.从皮亚杰的适应论看儿童心理发展的原因[J]. 承德民族师专学报,2001,21(3):41-42 [28] 刘大椿,赵俊海.科学哲学的经验主义新建构[J]. 中国社会科学,2016(8):47-65,205 [29] 王培峰.当代特殊教育知识: 建构逻辑、特征与启示: 基于建构主义的经验主义科学哲学审视[J]. 现代特殊教育,2017(1):12-16 doi: 10.3969/j.issn.1004-8014.2017.01.005 [30] 董翠香,吕慧敏.中国健康体育课程模式关键要点确立的理论基础和实践依据[J]. 体育科学,2020,40(6):24-31 [31] 马千惠. 软式曲棍球训练对轻度智障儿童体育动机和态度的影响[D]. 上海: 上海体育学院, 2020: 12-28 [32] 孟杰. 适应性体育活动影响随班就读轻度智力障碍儿童青少年运动参与的实证研究[D]. 上海: 上海体育学院, 2020: 38-109 [33] 王丹丹. 福利院重度智力障碍儿童适应性身体活动健康促进的理论与实践研究[D]. 上海: 上海体育学院, 2019: 40-123 [34] 王锋. 感觉统合联合抗阻训练对老年人双任务平衡能力的影响之研究[D]. 上海: 上海体育学院, 2020: 49-127 [35] 杨德洪. 坐位全身振动训练对下肢残疾老年人行走能力的影响[D]. 上海: 上海体育学院, 2019: 26-104 [36] 张磊. 软式曲棍球干预对中重度智力障碍男生体适能和基本动作技能的影响[D]. 上海: 上海体育学院, 2019: 18-39 [37] 章凌凌. 高水平轮椅竞速运动员能量供应、能量消耗C和最大乳酸稳态特征研究[D]. 上海: 上海体育学院, 2020: 44-94 [38] 焦彩珍.具身认知理论的教学论意义[J]. 西北师大学报(社会科学版),2020,57(4):36-44 [39] 张震.“回到运动本身”的具身化研究[J]. 体育与科学,2015,36(5):74-83,111 doi: 10.3969/j.issn.1004-4590.2015.05.011 [40] CHOI S-O,MEEUWSEN H J,FRENCH R,et al. Motor skill acquisition,retention,and transfer in adults with profound mental retardation[J]. Adapted Physical Activity Quarterly,2001,18(3):257-272 doi: 10.1123/apaq.18.3.257

[41] JANSMA P,DECKER J,ERSING W,et al. A fitness assessment system for individuals with severe mental retardation[J]. Adapted Physical Activity Quarterly,1988,5(3):223-232 doi: 10.1123/apaq.5.3.223

[42] 陈华卫.美国《残疾青少年健康体适能测试标准》研究及启示[J]. 上海体育学院学报,2017,41(3):23-34 [43] 陈华卫,窦丽.美国智障青少年健康体适能测评标准解读[J]. 首都体育学院学报,2017,29(2):188-192 [44] 陈姝颐.解释学思想阐释维果斯基“最近发展区”[J]. 当代教育理论与实践,2018,10(5):27-30 [45] 吴志华,王思漪.最近发展区理论下的学生实践能力发展及活动教学模式构建[J]. 教育理论与实践,2018,38(8):44-46 [46] 陈蓓琴.“最近发展区”理论:基于文本的探究、阐释与启示[J]. 中国特殊教育,2011(10):92-96 doi: 10.3969/j.issn.1007-3728.2011.09.028 [47] 张茂聪.生态学视野中的全纳教育观[J]. 山东师范大学学报(人文社会科学版),2006,51(4):140-145 [48] 孟春芳.特殊教育多元融合的价值意蕴和实践向度[J]. 教育学术月刊,2019(3):82-87 [49] 刘全礼.论我国特殊教育的对象问题[J]. 中国特殊教育,2016(6):3-7,16 doi: 10.3969/j.issn.1007-3728.2016.08.001 [50] 王培峰.本质主义教育研究的审视与反思: 基于残疾儿童等少数弱势群体的视角[J]. 基础教育,2011,8(5):44-47 [51] 王培峰.残疾人教育补偿的哲学思考[J]. 中国特殊教育,2011(7):3-7 doi: 10.3969/j.issn.1007-3728.2011.07.001 -

期刊类型引用(5)

1. 刘旭芳,曹烃. 美国《适应体育国家标准》:缘起·嬗变·特征·启示. 体育科技文献通报. 2024(08): 252-256+5 .  百度学术

百度学术

2. 陈洪伟. 社会文化变迁对体育理论发展的影响研究. 冰雪体育创新研究. 2024(23): 49-51 .  百度学术

百度学术

3. 李良,黄孜耘,吴雪萍. 运动干预提升注意缺陷多动障碍儿童学业成绩的作用机制——基于执行功能研究视角. 中国运动医学杂志. 2024(12): 1011-1020 .  百度学术

百度学术

4. 郑俏华. 浅谈学前智障儿童健康体适能课程的构建. 新课程研究. 2023(05): 1-4 .  百度学术

百度学术

5. 张佳玥,崔小良. 基于适应体育新范式的协同多元联动建构动态探究. 当代体育科技. 2023(34): 84-86 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(9)

下载:

下载: