Interactive Mechanism and Model Innovation in the Governance of Rural Sports Events in ChinaBased on Value Governance Analysis Framework

-

摘要:

凝聚共同体精神、价值认同和道德规范是实现体育治理现代化、柔性化的重要方式。将多元治理主体的地位和属性这一重要常量纳入乡村体育赛事治理体系进行考察,从乡村体育共同体价值观念整合的视角,回应乡村体育赛事举办中广泛存在的超经济行为逻辑。认为:价值治理应遵循责任认知的价值规范、相互信任的价值理念和“以村民为中心”的价值本位等基本原则;应从关系结构及其信念伦理、权益结构及其理念互构、规则结构及其评价导向展开对组织结构的考察;在历史维度上,乡村体育赛事经历了从“团结目标”到“争做先锋”再到“热爱驱动”,并迈向“荣誉追求”的价值演变进程;面对融媒体时代复杂的风险治理格局,乡村体育赛事需要科学技术赋能,更需要优化价值驱动机制,吸纳多元价值目标,构建更具开放性、兼容性和共享性的制度系统。

Abstract:Consolidating the spirit of community, value identification, and moral standards is an important way to achieve the modernization and flexibility in sports governance. The widespread existence of a super-economic behavior logic in the sports competitions organized at village levels is analyzed, by incorporating the important constant of the status and attributes of diverse governance entities into the rural sports governance system for examination from the perspective of integrating the values of the rural sports community. It is believed that the value governance should follow such basic principles as the value norms of responsibility cognition, the value concept of mutual trust, and the value orientation of "putting villagers at the center". The examination of organizational structure should be carried out from the perspectives of the relationship structure and its belief ethics, equity structure and its concept interdependence, plus the rule structure and its evaluation orientation. Historically speaking, rural sports events have gone through a process of value evolution from "unity goals" to "striving to be pioneers" and to "driven by love", and then have moved towards "pursuit of honor". In the face of the complex risk governance pattern in the era of integrated media, rural sports events require scientific and technological empowerment; and more importantly, it is necessary to optimize the value driven mechanism to absorb diverse value goals, thus to build a more open, compatible, and shared institutional system.

-

1. 问题的提出

2014年国务院印发的《关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见》[1]提出,以“竞赛表演业为重点”,“引导支持体育社会组织等社会力量举办群众性体育赛事活动”,并将“全民健身上升为国家战略”。在体育赛事改革进程中,在强调竞赛表演业创造经济价值、促进体育产业健康发展的经济驱动逻辑下,政府部门又接连发布了《关于推进体育赛事审批制度改革的若干意见》《关于取消非行政许可审批事项的决定》《关于改进体育比赛广播电视报道和转播工作的通知》《关于促进全民健身和体育消费 推动体育产业高质量发展的意见》《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》等相关政策[2]。这一系列政策的颁布产生极强的价值导向作用和资源动员能力,为我国竞赛表演业的快速发展注入强大动力、提供合法性保障。随着全民健身战略的纵深推进和政策红利的持续输出,乡村体育赛事呈现前所未有的发展态势。尤其是在新媒体技术得到广泛运用的融媒体时代[3],“村BA”“村超”等“村”字头体育赛事已成为充满激情的、现象级的体育文化盛宴,并持续赋能体育竞赛表演业的结构性改革。

无论是人类的个体活动还是集体活动,无不蕴藏内在价值追求[4]。对于集体性体育赛事而言,多元参与主体价值观念、价值内容与价值目标的有机整合是实现集体行动的必要条件[5]。贵州乡村体育赛事的成功举办具有复杂的社会动因,这一群体行为普遍与赛事本身蕴含的荣誉追求、道德准则和价值判断等因变量的支配作用密切相关。事实上,除贵州外,广东、福建、广西、宁夏等地的基层体育赛事都有较好的发展,“村”字头体育赛事的“出圈”是全民健身持续升温的缩影[6]。在乡村体育赛事火爆的形势下,政府和协会层面以何种角色介入乡村体育赛事以及如何开展有效治理主要取决于赛事需求主体的价值诉求。例如,农业农村部和国家体育总局联合发布“组织开展全国和美乡村篮球大赛(村BA)”的通知引发网络热议,球迷、地方政府官员、体育营销负责人分别对此表达了不同观点。有不少网友担心,“行政干预会不会令比赛变了味”。贵州省榕江县某领导XB表示,“村超是村民自发组织的,也是村民在参与,政府需要在安全问题和交通秩序方面提供保障。有组织就能有持续性,就不是昙花一现”[7]。体育营销专家、北京关键之道体育咨询有限公司ZQ(CEO)则认为,“很多地方业余体育比赛做得好,社会体育组织一般比较健全,基本上都是在行政支持下,由社团组织去促进,这样才能持续发展”[8]。虽然观点各异,但人们的现实关怀似乎都聚焦在一个问题上:接下来应该怎么做才能有利于乡村体育赛事更好发展?关于政府部门和社会组织参与乡村体育治理的积极意义,学者们并无根本分歧。然而,问题的关键应聚焦在何种治理理念能够有力回应乡村体育赛事需求主体的价值诉求。

对任何治理理念的考察都离不开结构与道德2个维度[9]。以权能关系阐释治理理念虽然可以实现对权力结构的解释,但唯有与“或理想的,或抽象的,或精神的”等价值标准关联起来,清晰梳理价值观念的生产、培育、整合与共享过程,方能系统解释治理的运行过程[10]。在乡村体育赛事举办过程中,不仅需要构建多元主体协同参与的组织机制、互动机制和安全保障机制[11],更需要以村民共同体的价值追求为根基,充分激发多元治理主体和参赛成员的共同体精神、乡村荣誉感和使命感,更大程度地实现乡村体育治理层面的价值认同以及在赛事良性运行和治理技术创新层面的全面动员。反之,如果治理主体过于强调资本注入后技术治理能力的提升,或者过于倚重自上而下标准化的制度安排,而丧失了“接地气”的土壤,致使价值认同、整合与共享机制弱化、失效或受阻,很可能导致乡村体育赛事的过度商业化和过度体制化,造成破“此圈”进“彼圈”的后果。

鉴于此,本文尝试将多元治理主体的地位和属性这一重要常量纳入乡村体育治理体系进行考察,从乡村体育共同体价值观念整合的视角,回应乡村体育赛事举办中广泛存在的一种超经济行为逻辑。笔者长期关注并多次实地调研多个乡村体育赛事的缘起、模式、机制及影响因素,深感治理主体对技术赋能的重视,而在价值治理理念的认知及价值整合方面略显不足。由此,本文在组织结构层面解释通过何种方式为价值治理提供要素关联支撑,在互动机制层面考察在治理目标变迁过程中如何实现自我调适、提升自身的组织韧性,在制度体系层面探索乡村体育治理共同体何以在价值目标生成、价值塑造运行与价值协调反馈中提升制度效能。

2. 乡村体育赛事价值治理的三角模型及原则性建构

1984年,Alberts等[12]首次提出“价值治理”概念,将其定义为“以价值共享为基本原则,通过整合多元价值因素,生成超越资本效益的综合治理模式”,并形成了包含组织结构、互动机制及制度效能的战略三角模型。在新时代背景下如何根据中国乡村的实际情况推进乡村体育赛事价值治理?新时代的中国乡村与费孝通描绘的“乡土社会”已大相径庭。乡土中国的乡村治理主要依靠“礼治”来维持秩序,因而是一种礼治社会[13]。当今的乡村社会已经形成了国家法治、乡村礼治和村民自治的多元治理格局[14]。当前,在全民健身和乡村振兴两大国家战略并轨融合的历史机遇期,乡村体育赛事正迈向高质量发展轨道,乡村体育治理的目标正从利益驱动转向塑造村民和谐、健康、美好生活。与此同时,在传统行政干预、市场化进程中的资本挟持和新媒体时代网络舆情风险交织叠加的情况下,乡村体育治理主体面临着严峻考验,不仅需要在瞬息万变的风险格局中推进信息化、智能化、数字化的“技术治理”,更重要的是将地方政府、村民、社会组织和媒体的力量在价值治理理念下有效整合,从价值认同、共同体精神和公共荣誉视角加速推进乡村体育治理体系的优化升级。本文将价值治理理论应用于乡村体育赛事治理的具体实践,需要在价值治理理论和乡村体育赛事治理共同体价值观念之间找到融合点,兼顾乡村治理的核心变量、结构要素及优化路径等维度,同时凸显乡村体育赛事在价值共享、即时传播、网络互构、效应联动等方面的独特性,进而构建乡村体育赛事治理的理论诠释框架。

2.1 乡村体育赛事价值治理三角模型的理论阐释

在Alberts 等价值治理的战略三角模型中,价值共享被视为建构理论分析模型应遵循的基本原则。组织结构体现为价值治理共同体通过要素联动、网络搭建等形式优化关系结构、权益结构和规则结构,疏通价值传播渠道,塑造信念伦理,增强共同体认同,进而共享价值,获得社会支持[15]。互动机制是指治理主体基于政治意志、法律法规、伦理道德、风俗民情,在价值变迁和结构组织之间建构的相互作用机制,具体包括价值生成机制、价值整合机制和价值共享机制[16]。制度效能则可以理解为协调共同体成员关系、解决实践问题、规范治理秩序[17],或为动员、协商、整合价值观念而建构的正式和非正式制度系统。

对于赛事治理理论的理解,学者们通常基于“权力-利益”的分析框架解释理性经济人追求利益最大化的行动目的[18],在如何通过提升体育治理能力助力乡村全面振兴方面提出了理念、方法和路径,却无法充分揭示除“促进体育消费”目标外乡村体育治理绩效蕴含的深层机理及制度伦理。关于乡村治理策略的探索,部分学者认为共同体建设和协同治理是影响治理效能的关键因素[19],强调参与主体的多元性、治理方式的协同性,通过制度建设,在观念认同、风险认知、行动监督等机制运行中实现协商民主、平等协作[20]。可见,设计乡村体育赛事治理的关键变量应充分考虑乡村体育赛事发展的过程和结果,具体包括关系网络的搭建、协作机制的落实、制度体系的建设3个方面。关于治理效能,学者们多从制度与机制创新[21]、共同体网络平台建设和社会资本整合[22]等方面进行阐述。当然,在新媒体技术高速发展的情境下,还应关注数据科学、技术赋能、网络互动等因素的影响[23]。

也有学者从价值视角出发,在治理实践或理论建设层面阐释乡村治理的内涵。前者将治理的内容延展到公共价值领域,认为公共价值的创造既是乡村治理的核心目标,也是提升治理绩效的重要依托[24],并认为在乡村振兴战略背景下,新媒体技术提供的协商互动平台为多元治理主体协作共建价值共享机制创造了有效条件[25]。后者则注重对价值治理理论的补充,认为与公共行政治理的分析框架不同,在乡村社会实施价值治理表现为多元治理主体及关联要素在特定场域中赋能公共价值创造[26],强调治理理念、治理技术和制度规范三者最大程度的匹配。尽管二者关注的重点不同,但从价值治理的实现过程看,仍表现出较强的一致性,都包括了基于信念伦理的网络建构和机制运行、基于价值目标的技术开发和制度创新。

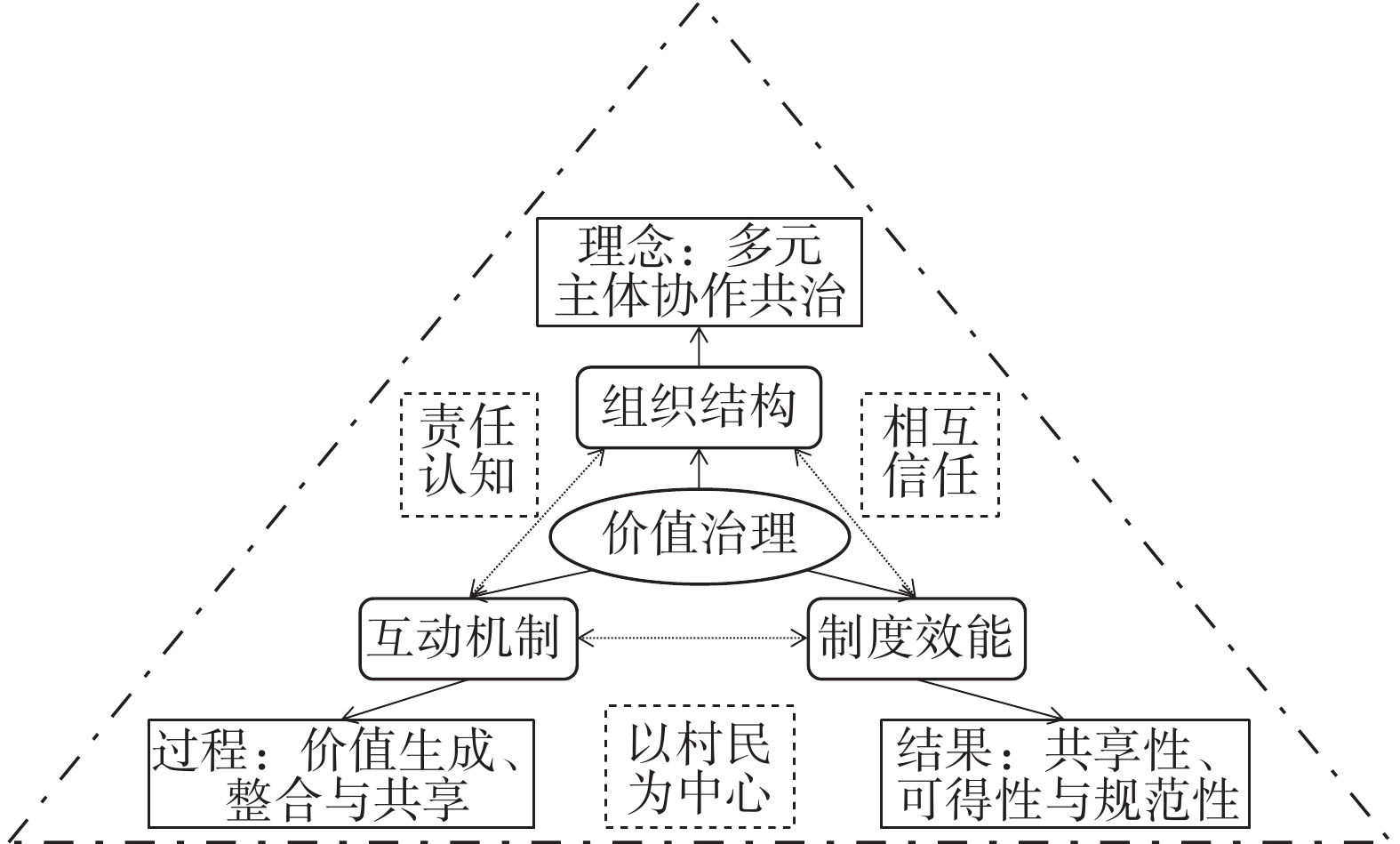

如今的乡村体育赛事在资源调配、群体认同、荣誉感知、效应联动、外部影响等方面已跳出了分权解释和利益驱动的理论诠释框架,形成了多元主体融合共治的治理格局。在推进国家治理体系与治理能力现代化以及乡村振兴和全民健身战略背景下,乡村体育赛事治理面临现代化的任务和挑战,即乡村体育赛事价值治理也要实现现代化。积极倡导乡村体育赛事治理的全过程人民民主,丰富村民的精神世界,推动乡村体育赛事治理共同体的建构,创造乡村体育治理新形态,既是乡村体育赛事治理现代化的本质要求,也是乡村体育赛事价值治理的基本遵循。由此,在坚持价值共享基本原则下,从组织结构、互动机制和制度效能3个层面出发,将乡村体育赛事治理的理念、技术、方法、策略嵌入价值治理的分析框架,有利于揭示中国式现代化乡村体育赛事治理的基本特征和演变规律。该框架涵盖组织结构、互动机制和制度效能三大主体,融合乡村体育赛事的背景、地域、文化、组织、传播等影响因素,构成了兼具价值治理一般性和乡村体育赛事治理特殊性的价值治理体系。具体而言,乡村体育赛事的价值治理应是乡村体育赛事治理共同体在治理过程中“搭建组织结构、探寻互动机制、提升制度效能”的理念、过程与结果(图1)。

首先,在价值治理中组织结构的搭建依托多元主体协作共治的理念以及乡村体育赛事的内外部环境,使得价值治理的总体目标与乡村振兴、全民健身战略的整体规划相吻合。其次,价值治理的互动机制注重从时间维度考察价值生成、整合与共享的机理与过程,能够更加深刻地揭示我国乡村体育赛事发展的一般规律。再次,价值治理的制度效能可以理解为在赛事价值、乡村价值和社会价值之间构建一套制度化的协调系统,进而提升乡村体育赛事价值治理的共享性、可得性与规范性。

2.2 乡村体育赛事价值治理分析框架的原则性建构

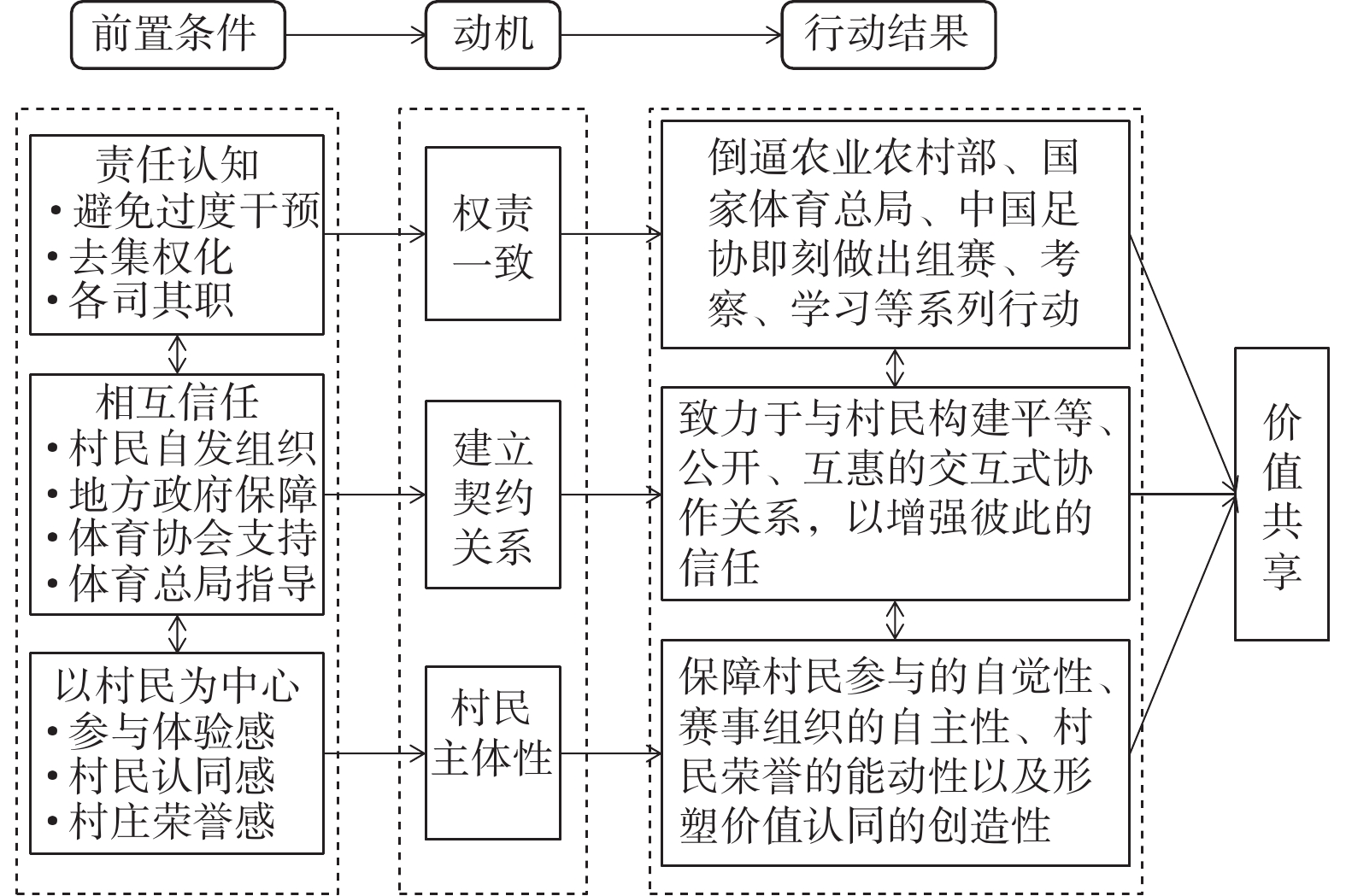

坚持多元治理主体之间价值共享的基本原则是实现乡村体育赛事价值治理的关键。一方面,价值共享有利于凝聚多元治理主体的共同体认同,增强主人翁意识;另一方面,价值共享有利于推动协作式参与机制的创新,强化治理共同体的责任意识。从价值治理视角出发,责任认知、相互信任、相互尊重通常被视为价值共享的基础[27](图2)。

2.2.1 坚持责任认知的价值规范

人人有责、人尽其责是乡村体育赛事实现价值治理的基本要求,而明确的责任认知基于权责一致的解释框架。近年来,由于地方政府权力的管理惯性以及传统行政权力垂直治理格局的延续,以办赛“未报备”“不规范”“不符合要求”等为由取缔了部分乡村体育赛事。例如,2023年 6月,浙江某地的2位村民因未经报备许可组织赛龙舟活动,被当地警方行政拘留[28]。这既反映了村民自发办赛的强烈愿望,也确证了乡村体育赛事治理共同体建构的重要性。建设人人有责、人尽其责的共同体必须做到:一方面要将权力和责任统一起来,实现权责一致,即明确并规范地方政府在资金支持、场地供给、表彰奖励、安全保障等方面的主要职责,避免行政权力对村民筹办体育赛事的过度干预。同时,加速推进基层体育组织的去集权化改革,突出村民自治的主体性。另一方面,要将权利和义务统一起来,即在充分保障村民自治权利的基础上促使乡村体育赛事治理共同体各司其职,履行治理义务。自2014年“取消群众性体育赛事审批”以来,办赛组织得到了“松绑”,各类乡村体育赛事“活”了起来,一些乡村体育精英开始摸索自主办赛之路。

需要注意的是,无论以何种方式举办何种乡村体育赛事,参与主体都应对其行动负责,以确保赛事的全民性、有序性和安全性。此外,在不断推进体育协会改革、赛事改革、乡村振兴的背景下,地方政府参与乡村体育赛事治理的权力逐步收缩,并向服务型政府转变。那么,体育社会组织、村民共同体的责任意识必须加强,以应对赛场内外瞬息万变的繁杂事务。因此,在乡村体育治理共同体的建设过程中,地方政府以保驾护航的角色参与治理,村民群体要重新认识被赋予的权利和承担的治理责任。现代化乡村体育赛事的蓬勃有序开展必然要求多元主体协作参与治理,村民群体不再被动执行决策,而要以地方特色体育文化为窗口,主动承担主体责任,积极探索乡村体育的办赛机制,倒逼政府规范治理权能,推动国家深化联赛体制改革。例如,贵州“村BA”“村超”爆火后,农业农村部、国家体育总局、中国足协即刻开展全国组赛、实地考察、学习推广等系列行动,为建设开放有序的乡村体育公共治理空间创造了有利条件。

2.2.2 坚持相互信任的价值理念

乡村体育赛事价值治理理念的铸塑、实施和维系依赖于治理主体间的协同合作,通过高效的共同体行动配置资源、优化内外部环境、解决问题。相互信任是多元主体在乡村体育赛事治理过程中建立协作关系的前提,其使地方政府、社会组织及村民群体在不同分工的条件下实现共同体认同和协同治理成为可能。人际关系的契约化区别于熟人社会中的习俗型信任关系[29],契约式信任关系强调在遵守规则的基础上开展主体间的交往活动,这使得相互信任具备了合法性基础[30]。从当前“村超”火爆后的社会反响看,村民群体、地方政府、体育协会、国家体育总局之间尚未建立起相互信任的契约关系,这与中国男足战绩长期不佳不无关系,想要在此情境下促使各方建立相互信任的契约关系困难重重。短期而言,以“村BA”“村超”为代表的乡村体育赛事的火爆程度几乎颠覆了人们的传统认知,一场村民自发组织的体育比赛的收视率居然超过了中超,甚至吸引了新闻界、娱乐界、体育界众多国际名宿的关注和赞赏。在中国男足表现不佳的后疫情时代,如此简单、纯粹、“接地气”的乡村体育赛事契合了村民群体、网络球迷、新闻媒体人的价值诉求。

从长期看,在相互信任的基础上构建乡村体育赛事治理共同体是维系或推动“村BA”“村超”持续火爆的必然要求。其一,地方政府在场地建设、交通、安保、旅游、食宿以及城市名片打造等方面所做出的努力是支撑乡村体育赛事扩大影响力、提升办赛能力的重要变量。其二,运动项目协会在乡村体育赛事的体系化建设、基层体育组织的建设与完善等方面能够给予一定的帮助和支持。其三,在赛事风险防范上,国家体育总局及相关职能部门能够提供理论性和经验性的指导。当然,在多元治理主体各司其职的同时,要致力于与村民构建平等、公开、互惠的交互式协作关系,以增强彼此的信任。此外,要保障村民利益和意志的充分表达以及对相关治理主体有效监督的权利,让信任找到落脚点。

2.2.3 坚持“以村民为中心”的价值本位

在全民健身和乡村振兴战略背景下,乡村体育赛事的价值治理应“以村民为中心”,以不断实现村民对美好生活的向往为目标指向。乡村体育赛事关涉村民的体验感、认同感、荣誉感等综合价值的实现,这就要求价值治理要尊重村民群体的主体性地位。主体性是村民作为乡村体育赛事治理主体的质的规定性,“是在与客体相互作用中得到发展的人的自觉、自主、能动和创造的特性”[31],具体体现在参与乡村体育治理的自觉性、影响赛事组织的自主性、捍卫村民荣誉的能动性以及形塑价值认同的创造性行为的有机统一。“以村民为中心”的价值本位要求权力机构摒弃传统的无限权能治理惯性,培育乡村共同体荣誉场域内的公共治理思维,与村民代表协商共治,形成乡村体育赛事运行的基本规则和价值秩序,担当协调员的角色,整合价值认同,为实现多元治理主体间的兼容性与协作性提供可能[32]。在治理实践中,积极倡导乡村体育赛事治理的全过程民主,尊重当地文化传统和风俗民情,立足本土特色运动项目,激发村民的东道主意识、群体认同感和集体荣誉感,开辟以村民自治为主的制度化协商治理新渠道。正如贵州省社科院研究员XF所言,“村字头的体育运动本来就是村民自发组织的一项群体性活动,运动队代表村里出战,将村民的心凝聚在一起,这本身就是一种荣誉”[33]。贵州“村BA”“村超”正是由当地村民自发组织的“草根”联赛,球员是来自各行各业的村民,所需经费源自村民的捐款,当地县政府给予村民充分的办赛自主权,并在后勤补给和安全保障上给予支持。为了保障村民的权益表达和联赛的纯洁性,台盘村曾拒绝了50万元的赞助[34],践行了“以村民为中心”的办赛初衷。此外,“以村民为中心”还应体现在村民集体歌舞表演、村民足球宝贝、村民解说员等赛场内外各种乡土元素的配置上。贵州的经验事实证明,以村民参与意志引领价值治理,强调村民在乡村体育赛事治理中的主体性作用,才能够持续激发村民内心的激情,为全民健身、体育狂欢、乡村振兴打造持久氛围。

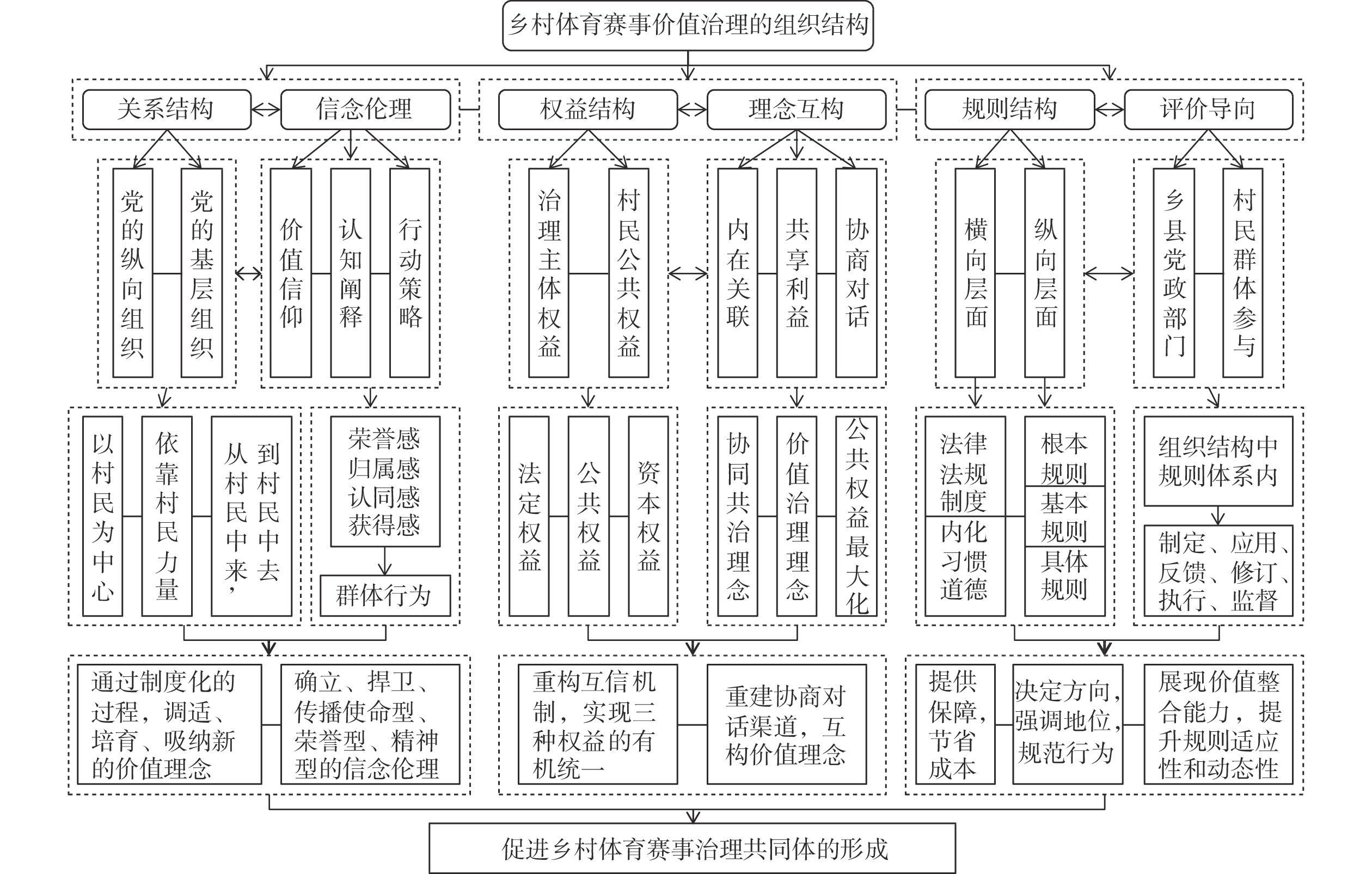

3. 乡村体育赛事价值治理的组织结构

长期以来,地方政府在乡村治理的“条块”结构中肩负着“向上集中”和“向下展开”的双重使命[35]。与部分国家块实、条虚的结构不同[36],中国基层治理的条和块分别通过各自的组织系统实现由中央到基层群众的精神传达与贯彻[37]。此结构有利于基层体育治理主体贯彻纵向传递的组织意志,塑造使命型的信念伦理。需要强调的是,从“村BA”“村超”等典型案例看,乡村球迷和球员荣誉感、归属感、认同感的形成一方面得益于全民健身和乡村振兴的政策红利,另一方面得益于乡村体育治理共同体的构建,更大程度地激发了村民参与的主动性和互动性。事实上,乡村体育治理共同体的构建是党的二十大报告提出的“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”[38]的必然要求,通过优化组织结构(图3),在很大程度上促进了乡村体育赛事治理共同体的形成。

3.1 关系结构及其信念伦理

乡村体育赛事价值治理需要通过一系列思想、理念和共同体结构关系的建制及其互动机制来实现。在乡村体育赛事治理共同体中,每个关联主体都在与他者的互动中获得行动的规定性与对乡村体育赛事共同体的身份认同,并通过信念铸塑、组织建设形塑乡村联赛的动员整合机制,将信念伦理和价值观念融入共同体成员的行为。那么,如何优化乡村体育赛事治理共同体的关系结构就构成了乡村体育赛事价值治理的重要议题。坚持党的领导是完善乡村体育治理关系结构的基本前提。一方面,在当前中国乡村治理体系中,党的纵向组织与基层治理主体形成统筹嵌合的关系结构[39],有效覆盖了边界分明的科层制所无法触及的空间,有效弥合了政府体系内部的治理缝隙[40]。此外,基层党组织在乡村体育治理中承担着思想引领、组织动员和后勤保障的任务,规定着乡村体育赛事价值治理的基本秩序。另一方面,乡村体育价值治理的关系结构内核体现在群众接受党的领导和党服务群众的有机统一。坚持走群众路线是建构乡村体育治理共同体的根本路径。其中:以村民为主体、从村民的根本利益出发规定了乡村体育赛事的办赛宗旨;依靠村民力量表明乡村体育赛事治理共同体的建构及运行离不开村民的广泛参与;“从村民中来,到村民中去”明确了乡村体育赛事治理的基本方式,即搭建村民协商平台,广泛听取、吸纳村民意见作为决策依据,以更好地服务赛事,服务村民。

那么,在乡村体育赛事价值治理的关系结构中如何实现理想信念的铸塑?从铸塑的主渠道看,由内向外涵盖3个相互关联的层面:最内层是“价值信仰”,即关于村民群体参与乡村体育赛事治理的意义及终极价值的关怀;中间层是“认知阐释”,即治理理念、治理方式以及在此基础上传递的关于乡村体育赛事发展一般规律的理论认识;最外层是“行动策略”,即建立在特定方法论基础上的组织、动员、指导乡村体育赛事的具体过程。事实上,这种信念伦理、价值观念、行动策略嵌入乡村体育赛事的过程也是价值治理制度化的过程。如何向共同体输送治理技术之外的价值观念则是制度化过程的重要意义所在[41]。在这个过程中,乡村体育赛事治理共同体通过荣誉感、归属感、认同感、获得感等价值观念的培育,获得一种特殊的主人翁身份,形塑着共同体成员的人格结构;形成这种人格特征的乡村体育赛事治理共同体行动方式的维持就不再是循环往复的、机械化的、简单的工具性活动,而是内化为致力于为维持一种强有力的价值秩序而奋斗的群体行为。同时,乡村体育赛事治理共同体的这种行为也对价值秩序本身的生命力、有效性、可持续形塑的能力不断提出新的要求。由此,乡村体育赛事价值治理关系结构建构中最主要的目标就在于,通过制度化的过程不断调适、培育、吸纳新的价值理念,确立、捍卫、传播使命型、荣誉型、精神型的信念伦理。

3.2 权益结构及其理念互构

乡村体育赛事价值治理中的权益结构关涉治理主体权益和村民公共权益之间的关系及其边界。村民公共权益是指与乡村体育赛事密切相关的各种参与权利,以及由乡村体育赛事拉动的旅游、餐饮、住宿等经济增长的共享利益,通过乡村党组织、地方政府、体育组织、村民群体等治理主体协商对话的方式实现。在确立乡村体育赛事治理主体权益及其和村民公共权益内在关联的基础上,形成多元治理主体间的协作,对于提升乡村体育赛事的治理效能具有重要作用。

其一,中国共产党始终代表最广大人民的根本利益,没有任何自己特殊的利益,从来不代表任何利益集团、任何权势团体、任何特权阶层的利益[42]。为了体现村民的主体地位,尤其是从权益视角看,应创新村民参与机制,保障村民能够在乡村体育赛事治理全过程中享有各种法定权益,真正实现在各项具体事务、具体环节中的自我管理[43]。

其二,地方政府参与乡村体育赛事治理的行为同时受到公共权益(部门权益、村民权益、球迷权益、媒体权益)和资本权益等多种因素的影响。从应然层面看,乡村政府的重要职能是通过部门联动向乡村体育赛事提供产品及服务,维护赛事秩序,实现公共权益。然而,从实然层面看,乡村政府的治理行动也受到相关部门权益的制约。在分工明确的科层结构制下,在行政管理效率显著提高的同时不可避免地会影响公共治理效能,因为“政府行为偏好在很大程度上取决于政府组织内部既定的激励目标、激励强度与激励偏差,具有隶属关系的政府层级则更为明显”[44]。尤其是在乡村体育赛事治理中,在很多情况下乡村政府采取“上传下递”的纵向治理策略和治理方式[45],为了获取上级政府的财政资源激励,以及以经济绩效考核为主要指标的晋升激励,乡村政府往往致力于追求地区利益最大化,会更倾向于与上级政府构成纵向政绩共同体,而忽视横向部门间的协同治理[46]。通过乡村体育赛事共同体的构建重塑乡村政府的公共性,优化多元治理主体的权益结构,使协同共治与价值治理理念成为乡村政府的行动原则,以实现公共权益最大化的治理目标。

其三,资本权益和公共权益存在交织与冲突。随着体育赛事市场化程度的不断深入,资本注入和排他性的治理结构导致个体权益多元化[47],加剧了公共权益和资本权益之间的价值冲突。此外,在乡村体育赛事治理中仍然存在借“赞助”之名操纵比赛,严重损害村民合法权益的事件,最终导致赛事丧失了乡土气息,失去了赖以生存的土壤。这也是为什么贵州“村BA”拒绝赞助、冠名,拒绝商业化的主要原因。

综上可见,解决价值冲突最重要的是在乡村体育赛事共同体之间重构互信机制,使村民、球迷能够重新认知公共权益,并在基层党组织、乡村政府、体育组织和村民群体之间重建协商对话渠道,互构价值理念,进而制定赛事组织方案,实现法定权益、公共权益和资本权益的有机统一。

3.3 规则结构及其评价导向

在乡村体育赛事价值治理过程中,规则是治理理念下约束共同体行为、规范协作关系的工具[48]。一方面,乡村体育赛事治理主体对规则的普遍遵守能够增强其治理行为的合法性与合理性,塑造“共建、共享、共治”的公共价值秩序。另一方面,对规则的严格执行能够降低乡村体育赛事治理主体间的协作成本,有利于建构长期稳定的协同治理机制,从而有效解决复杂的、长期存在的治理难题。

乡村体育赛事价值治理的规则结构包括由法律、法规、制度、条例规定的赛事组织相关的正式规则和乡村成员内化的、习惯的、道德的、约定俗成的非正式规则。正式规则的建立能够约束乡村体育赛事共同体成员的治理行为,为赛事的安全性、全民性、公平性、公正性、互动性、休闲性和“超经济性”提供保障。正式规则包括根本、基本和具体规则3个维度。其中:根本规则决定了乡村体育赛事价值治理的核心与方向;基本规则保障了村民群体切实参与治理的主体性地位;具体规则体现在赛事安排、运动员资格审查、裁判员选择标准、奖品设置等方面。非正式规则的遵守往往能够节省统筹、协商、互动的成本,尤其是“当信任建立在明晰的契约之上,而契约又必须通过协商和监督来实现,那么,内化规则的遵守显然是节省成本的”[49]。

例如,在贵州“村超”的治理实践中,道德规范、村民规约、礼治传统等非正式规则构成了乡村体育赛事治理的有效方式,其积极意义在于以较小的成本取得较好的治理效果。村民规约是贵州“村超”治理中常见的治理手段,是由乡村体育赛事治理共同体成员共制的一套竞赛规范,其本质属于村民自治性规范,在“村超”赛事治理中发挥广泛效力。一方面,村民规约形成的竞赛规范符合法律规定;另一方面,其治理方式和内容是在充分吸纳广大村民意志的基础上形成的,契合村民及乡村体育赛事需求。在调研期间,贵州省榕江县古州镇的一位基层干部讲述了村民规约产生效力的案例:“在乡村体育赛事奖品的设置上,大家都觉得奖励当地的牲畜、家禽很实惠,也受球队欢迎。后来就正式写入了‘村超’的竞赛章程。”那么,如何对规则进行制定、选择、应用和评价?在乡村体育赛事价值治理共同体中,乡村党政部门并不是规则的唯一制定者,甚至在很多情况下县级部门才是规则制定的决策者[33]。例如,贵州省榕江县政府是“村超”赛场之外相关规则的主要决策者,广大村民群体参与规则的商定、执行与监督。

值得注意的是,在共同体治理行动中,一些行动个体可能会持有机会主义的态度,即根据所从事工作的具体要求或主观意愿选择性地应用规则,这是需要防范的,很多风险事故是由行动者对规则的选择性遵守造成的。例如,在广东省揭阳市登岗镇登岗村龙舟侧翻事件中,作为长期从事龙舟比赛的村民应该非常清楚龙舟侧翻的概率、因素以及侧翻后的应急措施,却造成严重后果[50]。类似事故需要反思的地方很多,其中,规则的制定、应用、反馈、修订、执行、监督的整个过程应被重点纳入组织结构中予以评价,使乡村体育赛事的价值治理能够在一种组织化的规则体系内运作。此外,完善的赛事组织规则有利于价值治理在乡村场域中展现出强大的价值整合能力。要使规则体系说服人,实现共同体认同,就需要提升规则本身的适应性和动态性,促使其在瞬息万变的动态结构中保持顽强的生命力。

4. 乡村体育赛事价值治理的互动机制

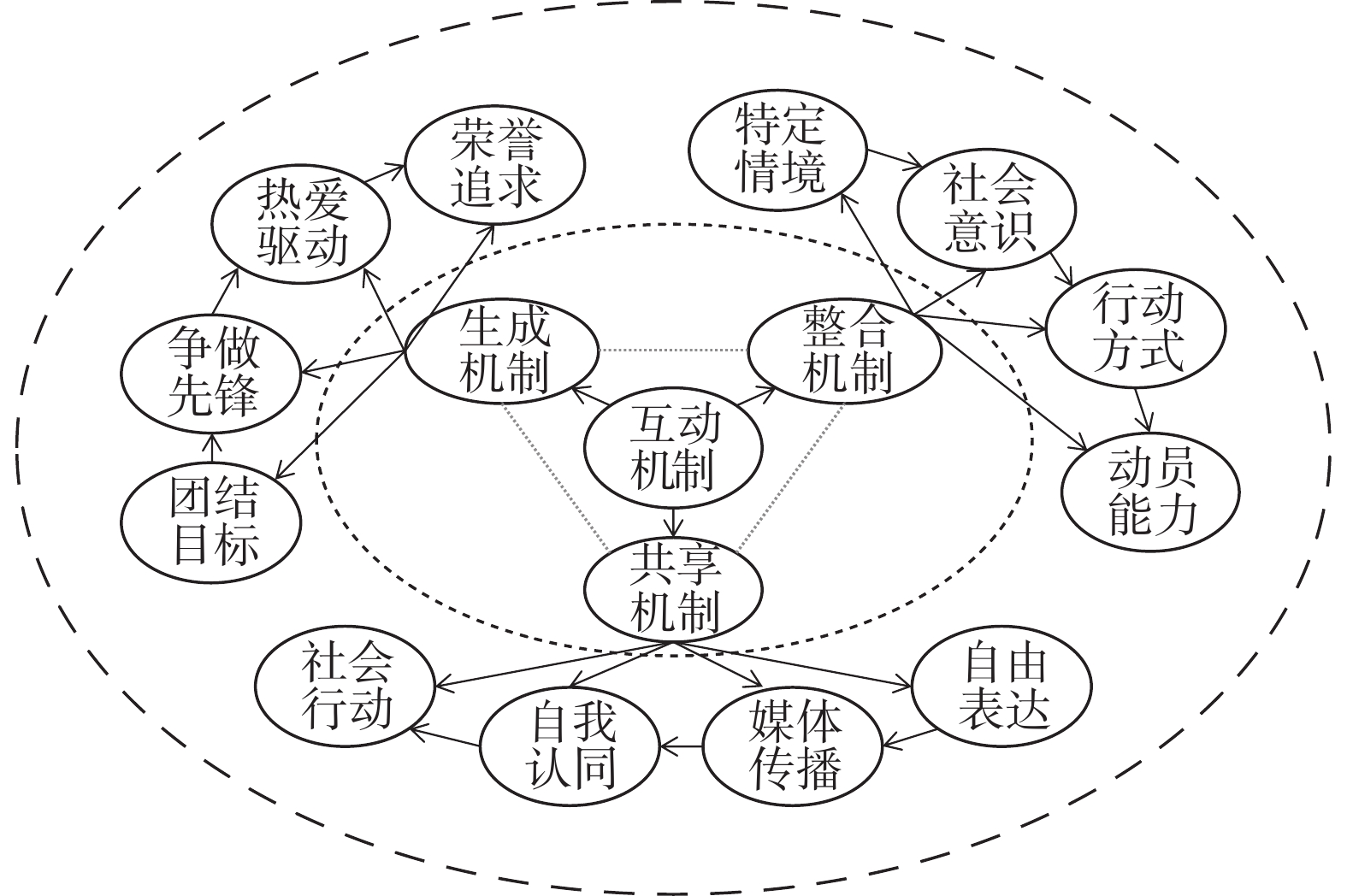

从实证主义研究进路看,价值治理和组织结构之间相互作用、相互关联且相互依赖,价值治理既被视为能够产生影响的自变量,又被看成被影响的因变量[51]。这就意味着村民的理想信念、价值观念、集体荣誉感既是价值治理的产物,也是价值治理的起因。那么,在厘定乡村体育赛事价值治理组织结构的基础上,还需要充分挖掘促进价值演进和组织结构相互作用的机制。公共政策学和管理学领域一直将价值治理作为政府、学校、企业相关研究的重点[52]。价值治理的前提是共同体成员在价值观念上形成共识,高效的价值整合机制是实现价值治理的基础[53],价值共享机制则为价值治理的可持续性提供保障(图4)。乡村体育赛事共同体既是价值治理的实施主体,也是实施客体。一方面,乡村体育赛事的组织结构正发生深刻转型:多元治理主体间的关系调整,传统的产业驱动型治理秩序正面临严峻挑战,迫切需要建构价值治理新秩序。另一方面,乡村体育赛事治理共同体在利益权衡和理想信念考量之间存在巨大张力,自身的价值认同急需巩固。下文从时间维度分析乡村体育赛事价值治理中的机制变迁,以解释价值治理理念的发生、整合与共享的完整过程。

4.1 价值观念的生成机制

学者们通常基于组织学的二分视角将中国乡村治理行为的价值变迁划分为团结目标和利益目标2个阶段[54]。农村体育是乡村治理的一部分,但也存在一定的特殊性,有学者[55]将其发展划分为增强体质和休闲娱乐2个阶段。然而,从乡村体育赛事的价值导向和具体实践看,主要经历了从“团结目标”到“争做先锋”再到“热爱驱动”并迈向“荣誉追求”的进程(表1)。

表 1 乡村体育赛事价值演进的阶段性特征Table 1. Phased characteristics of the value evolution of rural sports events分类 阶段一:

团结目标阶段二:

争做先锋阶段三:

热爱驱动阶段四:

荣誉追求模式 精神凝聚型 体质增强型 自我建构型 价值形塑型 类别 显性价值观 隐性价值观 包容价值观 终极价值观 激励 政治性激励 行政性评比 选择性奖励 乡土化表彰 导向 政治化 典型化 民主化 价值化 策略 国家治理 地方治理 村民自治 多元共治 “团结目标”是基于“增强体质,为生产和国防服务”信念形成的价值目标。“争做先锋”是基于争创全国体育先进县形成的价值目标。“热爱驱动”是基于部分乡村体育爱好者克服困难、坚守本心而形成的价值目标。“荣誉追求”是基于各参赛队对胜利的渴望以及村民对乡村归属感的表达而形成的价值目标。

新中国成立后,农村体育资源较为匮乏,在政权巩固、经济发展、思想革新的进程中,农村体育活动被整合到国家建设之中,农村体育比赛成为弘扬“勇于拼搏、团结奋斗”革命伦理的特殊形式,其根本目标是“为生产和国防服务”。由此,在“团结目标”阶段,价值观念的生产机制高度依赖于“凝聚民族精神”的“显性价值观”,反映了这一时期价值形态的革命伦理性,而农村体育运动作为凝聚共同体精神的重要载体,通过自上而下的价值传递,形成了显性的价值生产机制。到了20世纪60年代中期,农村体育在退伍军人、教师、城市知青的带动和指导下日益红火起来。他们借助当地自然环境开辟体育场地,结合传统节日开展以乒乓球、篮球、排球、羽毛球、龙舟、登山、游泳为主的体育比赛[56]。乡村体育竞赛与自然环境、传统节日相融合,为村民群体体育运动习惯的养成、体育竞赛连续性的举办创造了条件与可能。但在“文化大革命”期间,农村体育遭到严重破坏,很多体育文化活动戛然而止[57]。

党的十一届三中全会后,“开展业余文艺体育活动,活跃社员的文化生活”[58]、“成立中国农民体育协会”、“优先发展经济比较富裕和体育基础较好的乡镇体育”、“把评选全国体育先进县工作作为一项长期制度”等相关政策条例的出台[59]推动了乡村体育运动和竞赛的全面复兴,乡村体育竞赛的价值目标转向了“争做先锋”。2002年《农村体育工作暂行规定》的出台、2004年“农村体育年”的确立以及2006年《关于实施农民体育健身工程的意见》的颁布,意味着我国农村体育工作的落脚点已从县转移到乡镇和村庄,为以村庄为单位的乡村体育赛事的举办奠定了根基。2014年,国务院发文取消了群众性体育赛事的审批,农村体育精英、爱好者、“草根”体育组织基于对体育运动的执着和热爱,自发组建队伍、修建场地、购置装备、组织比赛,掀起了乡村体育竞赛的热潮。近年来,“村BA”“村超”“村杯”等乡村体育赛事的参与度和关注度呈几何式增长态势,其中关键因素就在于比赛的纯粹性、乡土化和超经济行为,每位参赛队员、每个村代表队都是为了荣誉而战,赛事举办地的乡镇村民都会为自己的本地身份感到自豪。可以说,这一阶段的乡村体育赛事充分展现了体育竞赛的内在品性和终极价值,乡村体育赛事的治理目标开始向“荣誉追求”转变。

4.2 价值观念的整合机制

有效整合价值观念是实现价值治理的重要步骤。制度分析理论认为,任何一种制度的形成都不可能单纯依靠工具性力量来实现,制度的良性运行离不开道德规范的引领和规约。在多种可能性的“交叉口”,整合后的公共信念影响着共同体成员的决策规则,引导着共同体成员朝着某一特定方向展开行动[60]。涂尔干[61]在论及自杀和社会制度的关系时认为,利己型自杀、利他型自杀、失范型自杀分别是社会整合缺乏、社会整合过度和集体道德规范缺失的表现,并指出“集体活动并非源自于个体活动,相反,个体活动是由集体活动产生出来的”。可见,价值观念的整合是制度形成和社会运行不可或缺的重要过程,但整合过度或整合失范都有可能反作用于价值秩序。价值观念的有效整合归根结底依赖于特定情境下的社会意识契合度,以及治理共同体所采取的行动方式和组织动员能力。

新中国成立后的很长一段时间,村民开展体育运动主要依托于人民公社治理体制的确立,人民公社是这一时期实现价值整合的主要载体。人民公社制度不是乡村社会自发形成或村民自觉选择的结果,而是自上而下的、带有强制性的制度安排[62]。在此情境下,大量高度集中的群众体育组织建立了起来,村民被安排、配置、组织到生产生活单元里,通过“政社合一”组织乡村体育竞赛,乡村体育治理也从传统的以地方乡绅或家族为整合中心转化为以“县级政府—人民公社—村民”为主体的结构秩序,人民公社成为连接村民和政府的代理人[63]。在乡村体育活动的开展中,人民公社既是社会主流价值的传递者,也是体育赛事的治理主体。县级政府以人民公社为村民共同体价值整合的重要介质和价值观念传播的重要场域,对乡村体育竞赛的获胜方采取集体性激励措施,并在政府和社会有机连接的基础上实现价值观念的有效整合。

20世纪80年代初期废除了人民公社,成立了乡政府。1998年《中华人民共和国村民委员会组织法》的颁布标志着“乡政村治”治理体制的正式确立[64]。所谓“乡政村治”即“在乡镇建立基层政权行使行政管理职能,在村建立村民委员会(村民自治组织)行使自治权”[65]。由此,在乡村体育治理体制中,自上而下的行政管理权和自下而上的村民自治权2种相对独立的权力并存。“乡政”和“村治”在体现“以村民为中心”、满足村民体育竞赛诉求、实现乡镇内部村级联赛的有效治理等方面高度契合,但在联赛的治理权利、组织方式、开展形式等方面常会出现不协调的声音甚至矛盾,从而对乡村体育赛事价值治理造成困难。乡村治理格局的变迁使得乡村体育赛事治理的部分权利被县级地方政府所吸纳,并扶持了大量乡村体育组织以承接治理工作。在这个过程中,地方政府在乡村体育赛事的价值治理中要投入大量的精力去做村民群众的思想工作,承担着思想引领、价值传递和统筹治理的主要职责。

随着乡村体育赛事治理格局的变化,价值整合的载体、目标也发生了变化。在人民公社时期,乡村体育赛事价值治理的目标在于宣扬集体主义体育精神以形塑团结目标,从而巩固新生政权,构建起以村民共同体精神为基础的政治治理体系。在这种显性价值观念的导向下,乡村体育治理实践反映了体育道德政治化的发生过程和机理。在“乡政村治”后,村民的体育竞赛活动逐步跳出了政治化、行政化的解释框架,与市场化、社会化的社会活动融为一体。在村民对美好生活向往、对体育荣誉追求的新时代,尤其是随着自媒体技术在乡村体育赛事领域的广泛应用,多元治理主体需要在治理理念、治理结构和治理方式上进行调整以适应新的环境变化。例如,在“村超”“村BA”等乡村体育赛事治理过程中,球迷和村民对赛事期望值的提升与对体育协会和行政机构信任度的下降之间形成较大张力。这是当前多元主体参与乡村体育治理所面临的主要困难,也正是基于此,地方政府在扮演好整合多元价值主体的角色之外,还应尽快建立起价值观念的共享机制。

4.3 价值观念的共享机制

从乡村体育赛事的发生和发展空间看,“草根”体育组织和村民个体是众多体育赛事组织结构中的基本元素。现代组织理论关于个体和集体的关系问题展开过热烈讨论。自由主义学说将个体置于集体之上,认为个体是集体的目的,集体是为个体服务的,个体的态度决定了组织行为的合法性与否。社会主义理论则认为“人民”不同于“个人”,否定了“原子化”个体的存在,并指出人民才是创造世界的核心[66]。在自由主义价值观念的导向下,个体往往注重直接利益的表达,从而加入各类次级集体;在集体主义价值观念的导向下,人民会顾全更大范围的利益,使次级集体利益的实现从属于宏观社会利益[67]。这种个体高度融入集体的合作伦理在乡村体育赛事价值治理中长期存在并产生了制度化效应。

在乡村体育赛事治理民主化的过程中,协商民主秩序重构了村民与集体之间的制度化关系[68],价值观念具有的村民与宏观社会的互动性和关联性逐步凸现出来。其一,价值观念不再是国家一元治理体系下较为稳定的、长期根植于国民性中的精神特质,而是表现出较强的机动性和不稳定性,且这正是村民参与社会互动及自身建构性的结果。其二,在乡村体育赛事治理中,多元价值观念的形成是每个人参与治理的结果,而非每个人基于社会心理、认知、行为、背景的主观体现。从这个视角看,价值观念无非是一种微观村民个体和宏观乡村社会的相互关联。其三,由于新媒体传播的广泛性和便捷性,村民参与某些议题的价值互动又会因为价值共享机制的作用而形成意义认同[69]。由此认为,乡村体育赛事多元治理主体价值观念的形成就是在某种价值共享机制运行下的建构性关联。

在多元共治格局下,作为一种极其复杂、宏观、抽象的社会心理活动,乡村体育多元治理主体的价值观念是指在一定时空内弥散在乡村体育赛事场内外的宏观社会心态,是整个治理场域内的社会共识、情绪基调和价值取向的总和。这就决定了价值共享机制形成的复杂性。在对价值观念共享的心理现实性的探讨中发现,多元参与主体的价值观念通过乡村体育赛事的社会影响、传播、舆论和自身的体验感受、参与动机、社会情绪、对赛事未来的信心等得以体现,其与社会主流认知相互作用并通过观念认同、共同体精神和情绪感染等对相关行动者形成潜在、模糊或情绪性的影响。价值观念的共享依赖不同个体价值取向的同质性,却不是个体价值取向的简单相加[70],而是通过个体与群体之间的互动而新生成的、具有宏观意义的心理认同。进一步而言,在乡村体育赛场内外所论及的个体和群体也因社会化媒体的全球化、现代化等传播特点而被赋予新的时代意义。一方面,个体化是现代社会表达自主、自我的一个主要特征。村民、自媒体人、球迷等个体的认知和意志在赛场内外得以更为清晰地彰显,成为自由意志现代性表达的最典型特质。另一方面,不同个体自由表达的价值观所带来的能动性在乡村体育赛场内外通过媒体传播、自我认同和社会行动而汇聚成一股社会力量,激发着更大范围的参与热情,或生产和再生产着舆论风险及各种不确定性。

不同个体所观察、体验、感受到的乡村体育赛事也会因为新媒体技术的快速发展而完全不同。过去的乡村体育赛事具有封闭、遥远、外在于社会的特征。新媒体技术和数据科学的发展拉近了个体与赛场、个体与个体之前的距离,村民、队员、球迷、媒体人、职业运动员、跨界明星甚至国际球星之间在赛场内外形成互动和关联,共享乡村体育赛事的超经济价值。距离感的消失强化了治理主体间的联系,将以往陌生的参与空间变得熟悉,乡村之外的宏观社会也由于距离感的消失而与乡村体育赛事在价值共享层面融为一体。在参与互动中,人们更倾向于通过网络媒体了解他者的情感、认知、观念及行动。这既是治理分工与协商民主相互依赖的结果,也是价值共享机制建构的原因和依据。乡村体育赛事价值观念共享机制的建构既通过关联与互动来实现价值认同,也是通过表达价值认同强化个体关联的过程。

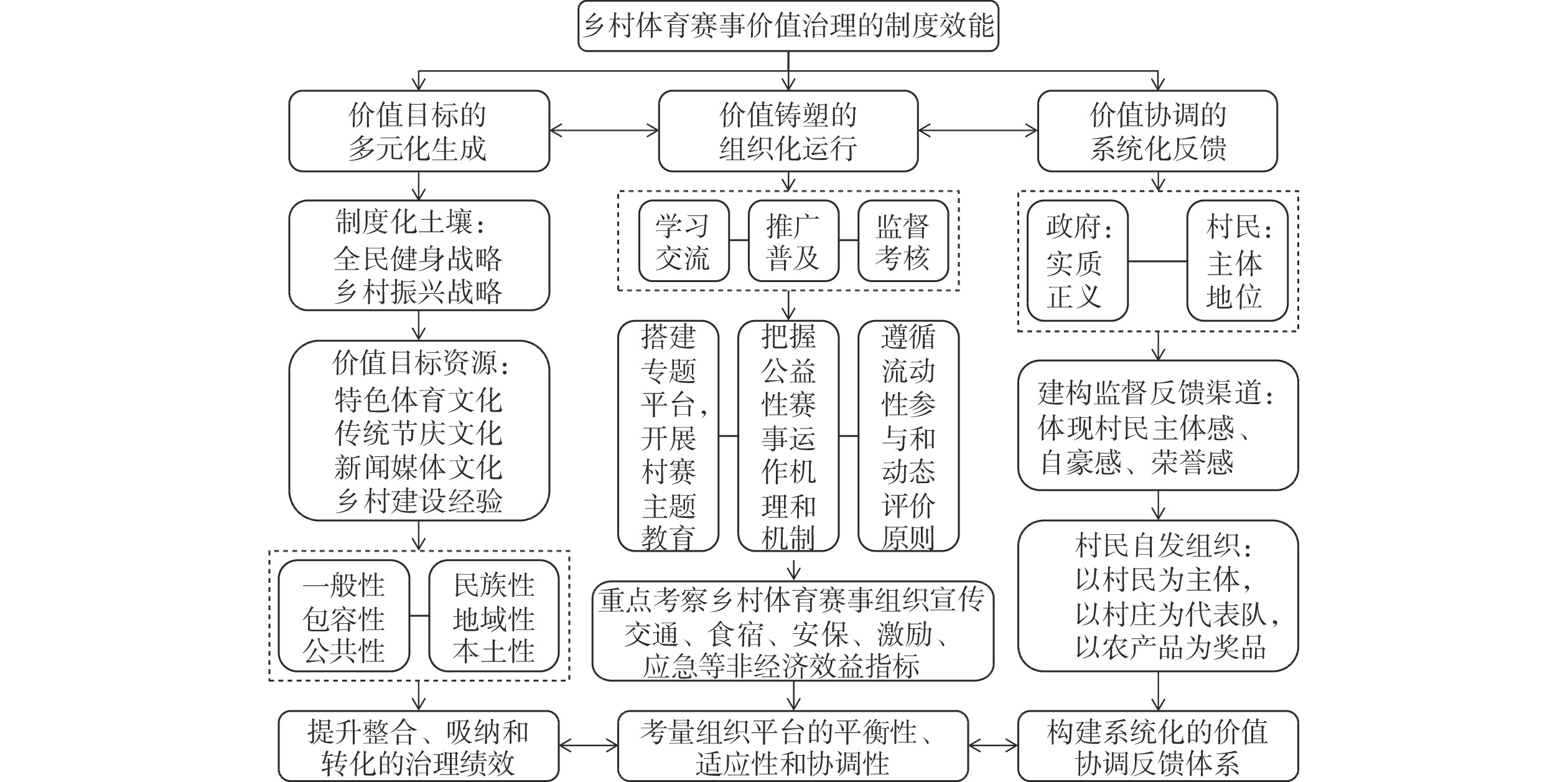

5. 乡村体育赛事价值治理的制度效能

当前我国乡村体育赛事的治理结构正经历着深刻变革,办赛理念、利益格局、参与主体、互动网络随之发生重大调整,维护赛事治理基本秩序的结构性力量持续建构。费孝通[71]将传统中国的乡土社会结构称为“差序格局”,在此格局中存在一个相互关联的社会网络。网络中的每一个结点都蕴含个性化的价值要素,所有价值标准都依附于差序的人伦道德而存在。然而,曾经捆绑在土地上、自娱自乐的乡村体育赛事显然已经跨越时空,演变成一个现代性、全国性甚至全球瞩目的体育盛会。乡村体育赛事治理不仅需要把握时空维度,还需要在制度建设上实现创新,以适应乡村治理转型的大趋势。乡村体育赛事治理现代化是一个不断变革、不断创新的动态过程,创新机制的实现与否取决于旧观念、旧体制、旧组织和新思想、新理念、新方案之间的较量。价值治理作为新的治理理念可以消解传统乡村权力结构的约束力,为中国式乡村体育赛事治理的现代化进程提供有利条件。此外,中国式现代化乡村体育赛事的价值治理必然立足于其结构变迁和本土特征。多元治理主体在面对问题或处理矛盾、冲突时所表达的一致性价值立场、态度和倾向反映了乡村体育治理的整体价值秩序和行动方式。一方面,在乡村体育赛事价值秩序发生深刻变革时,亟待在赛事价值、乡村价值和社会价值之间构建一套完善的制度性共享机制;另一方面,随着赛事影响力和受众的不断扩大,需要在确保乡村体育赛事“够净”“够土”“够纯粹”的前提下吸纳多元价值目标,构建更具开放性、兼容性和共享性的非正式制度系统。见图5。

5.1 价值目标的多元化生成

乡村体育赛事的价值目标何以形成?与西方宗教国家不同,中国社会运用具有强大群众根基和鲜明现实整合性的文化体系来实现价值整合,且中国的族群多元性和地域差异性决定了其内在价值的整合既需要制度规范,更需要依托历史和传统所形成的文化整合力量[72]。这并不意味着在当代中国乡村社会中传统的体育文化、休闲文化、节庆文化本身已经提供了强大的价值整合力量。现实情况恰恰表明,乡村体育赛事的长远发展需要以本土传统文化体系为根基,以特色体育运动项目为载体,有序接受或邀请社会各界运动队、媒体及个人的广泛参赛、传播、观赛,吸纳能够促进乡村体育赛事治理柔性化、长效化的价值目标资源。进一步而言,在新发展格局下,乡村体育赛事价值目标的生成根植于乡村振兴和全民健身的有机结合。在此过程中,应深度融合中国特色社会主义乡村治理经典思想与理论,结合“村赛”的民族化、地域化和竞赛项目特征,从发展创新中的具体问题出发,实现价值理想与现实问题、治理理念与治理技术的有机统一。此外,中国劳动人民的实践品质深刻塑造着乡村体育赛事价值治理的方向和路径。理想与现实、理念与实践之间并非是简单的自上而下的指导、传递或演绎的关系,而是价值共享下的乡村实践和实践探索中的价值调适的相互支撑与相互作用。在贵州“村超”调研时,“快乐老男孩”足球队队长YYJ表示:“起初我们的想法就是村代表队自己踢,没想到会受到那么多人关注,大家都看到了,很多代表队都想来参加。所以我们也要求变,尽量满足社会需求吧。”这也意味着,只有不断创新价值治理才有可能在瞬息万变的融媒体时代为“村赛”之火的生生不息创造“遮风挡雨”的动态系统。

如何在当前乡村体育赛事的价值目标和治理实践之间建立稳定的耦合系统?一方面,要加强基层党组织和村民群体在乡村体育赛事价值目标厘定上的深度讨论和广泛交流。基层党组织应深深地扎根于乡村社会,依靠村民的自发力量,“以村民为中心”办赛,才能在价值治理中增强“村赛”的生命力,为乡村体育赛事价值治理目标的多元化生成提供保障。另一方面,要注重发挥地域、部门、人群差异下文化黏性的作用[73],提升社会价值的吸纳能力。典型乡村体育赛事接连爆火的背后涉及多文化、多空间、多部门、多人群等复杂的关联因素,这就要求乡村体育赛事治理的价值目标既要体现一般性、包容性和公共性,同时也要突出民族性、地域性和本土性。因此,乡村体育赛事的价值治理需要在充分发挥地方特色和地域优势的基础上,关注多元主体的价值诉求,提升对新价值目标的整合、吸纳和向应用转化的价值治理绩效。

5.2 价值铸塑的组织化运行

乡村体育赛事治理共同体的价值铸塑依靠一套组织化的学习交流、推广普及和监督考核平台。

首先,善于学习、虚心学习是共产党领导下广大人民群众的优秀品质和治理经验。乡村基层党组织在乡村振兴战略目标下建立了群众学习组织、指导、保障、监督、激励制度[74],为完善价值铸塑的学习平台积累了丰富经验。多元主体治理结构下乡村体育赛事价值观念的铸塑、价值理念的形成、价值目标的厘定都需要在基层党组织领导下,以当地村民为中心,充分发挥地方政府的价值引领、资源统筹和信息融通能力,并借助广泛应用新媒体技术的网络平台进行价值整合与传播,从而实现党的价值信念、政府的治理理念、新媒体的传播技术的有机结合。结合当地乡村体育赛事的特点,通过线上线下相结合的方式搭建专题学习平台,设置学习中心组,组织开展乡村体育赛事主题教育,并将乡村治理、体育治理的创新理论贯穿于整个教育过程,为价值信念的铸塑提供制度保障,具体包括赛制安排、比赛转播、场地配置、安全保障、交通食宿、中场表演、裁判员遴选、岗前培训、奖励办法、巡查监督、整改落实等。

其次,系统化的宣传教育和推广普及制度体系的建构要求乡村体育赛事价值治理共同体具有较强的信息识别、整合、吸纳能力及社会适应能力,始终站在现代化乡村体育治理的理论前沿,通过学习交流提升理论认知和实践能力,并注重运用大数据、信息技术、新媒体技术和人工智能等来提升治理效率,推广治理经验。据贵州“村BA”台盘村队队员LZE介绍:“我们比赛办得好是大家共同努力的结果,现在网络太发达了,大家都在不断地学习交流,县里领导非常重视,各个方面都在不断完善。”乡村体育赛事价值治理模式的推广应坚持公共性、开放性、互构性、高效性的基本思路,结合当地文化传统、风俗民情和特色体育项目,因地制宜地构建乡村体育赛事治理共同体。规范价值传播渠道,支持新闻媒体创设价值整合与传播的公共空间,支持同一类型、同一级别乡村体育赛事的联合开发与技术互动,把握公益性赛事的运作机理和实现机制,从而降低推广成本,获取更好的社会效益。

最后,监督考核是测评乡村体育赛事价值治理效果的重要环节,在促进乡村政府克服工作惰性、全面做好乡村体育赛事的服务工作上发挥重要作用。遵循“人尽其才”的流动性参与和动态评价原则,在考核指标的拟定上要充分考虑党政思想工作的引领性、价值治理的隐性效益特征以及多元主体参与乡村体育赛事治理工作的差异性,重点考察乡村体育赛事组织、宣传、交通、食宿、安保、激励、应急等非经济效益指标的完成情况,全面考量组织平台的平衡性、适应性和协调性。

5.3 价值协调的系统化反馈

乡村体育赛事的价值治理涉及赛场内外的众多领域和广阔空间,而不仅作用于乡村内部,这就决定了价值协调的复杂性。因此,完备的制度反馈机制对于协调价值认知、优化制度运行、提升乡村体育赛事的价值治理效率至关重要。从当前“村BA”“村超”所表现出的社会影响力和价值创造力看,乡村体育赛事的价值治理不可能仅依赖多元治理主体间的工具性关系来实现,也不可能被多元主体间的物质利益关系所束缚,“他们在相互关系中追求和创造强有力的共同理念和意义”[75]。乡村体育赛事本身所具备的价值特征和所创造的意义空间对于乡村体育赛事价值治理共同体而言具有极强的精神凝聚性和行动影响力。例如,在贵州省台江县台盘村每年“吃新节”期间举办的“村BA”具有广泛的群众基础和天然的亲民性。村民、球员、地方政府无不被乡村体育赛事自身所创造的氛围感、地域感、荣誉感所感染,并通过媒体报道进一步强化了村民群体的凝聚力,也进一步影响着全村、全镇甚至全县人民的价值观念和行动自觉。多数村民都像ZH女士那样,“喜欢看比赛,有空就去现场看,没事的时候就翻翻抖音,很多都是报道我们比赛的,特别自豪”。系统化反馈就是希望在乡村体育赛事治理中运用畅达的信息机制、协商机制、舆论机制、传播机制,有效实现乡村体育赛事价值和社会价值的协调统一。

在当前乡村振兴和全民健身双重战略背景下,乡村体育赛事价值治理反馈机制的建构首先要求地方政府作为参与治理的主体之一,既要拥有确保治理实质正义的价值认知[76],还要使系统化反馈根植于村民共同体对健康、和谐、美好生活的向往。在此基础上,充分考虑村民治理乡村体育赛事的主体地位,建构有利于村民群体更大程度地获得主体感、自豪感、荣誉感的监督反馈渠道。“村超”“村BA”的成功在很大程度上得益于村民自发组织、以村民为主体、以村庄为代表队、以农产品为奖品等处处体现“以村民为中心”的办赛理念,同时也离不开地方政府对柔性化、协同化、服务化治理理念的吸纳与创新。事实证明,地方政府在参与乡村体育赛事治理过程中,不仅需要对实质正义保持崇高的使命感,还必须通过价值治理的组织结构将这种理想信念和治理理念转化为服务村民的价值特质。在关系、权益、规则互构的组织结构下,乡村体育赛事治理共同体坚持走“以村民为中心”的群众路线,完善以村民为治理主体的非正式组织制度,对于推进和落实地方政府的这种价值特质更加有利。此外,还需通过深化协商民主,以提升地方政府行政决策的合法性和行政执行的高效性[77],进而在当前不断注重办赛自主性、项目多样性、转播开放性的乡村体育赛事治理体系中探索构建有效融合政党价值、村民价值和社会价值的多层级、系统化价值协调反馈体系。

6. 理论对话与研究启示

6.1 理论对话

在经验层面,检验了价值观念形成和价值治理行动之间的交织与互构关系。价值观念不仅能够影响和调节乡村体育赛事治理共同体的治理行动,其自身也是被治理的对象。当前,乡村公民和网络公众的观念基础、行为认知、组织体系、社会关系、利益格局发生了深刻变化,维护乡村体育赛事价值秩序的结构性力量不断更替,倒逼乡村体育赛事的价值治理机制做出相应调整。基层党组织、基层政府更应该积极探索构建以协商民主为基础的价值共享机制,促进乡村体育赛事治理共同体基于观念、情感和荣誉形成新型的道德团结,并内化于治理行动,进而增强制度系统的内生活力。由此,进一步验证了价值治理作为一种柔性治理形态,需要扎根在适宜的制度土壤中才能够发挥作用。

在时空层面,突出了价值治理的时代特征。新媒体技术和数据科学的发展拉近了人们之间的距离,强化了赛场内外的互动与关联。乡村之外的宏观社会也由于距离感的消失而与乡村体育赛事在价值共享层面融为一体。多元主体也越来越倾向于通过互联网了解那些素未谋面的大多数人的认知、观念和行动。这不仅是治理分工与协商民主产生的相互依赖,而且是融媒体时代乡村体育赛事治理共同体构建价值共享机制的原因和依据。

在模型层面,价值治理三角模型对乡村体育赛事价值治理的研究具有指导意义,同时,对乡村体育赛事制度效能维度的分析发展了价值治理的三角模型。①开放性,根据乡村体育赛事的地域性、节日性、季节性特征,灵活调整组织结构、选择治理方式、调配治理资源。②整体性,依据乡村体育赛事传播的即时性、广泛性、综合性特点,运用具有强大群众根基和鲜明现实整合性的文化体系来实现多元参与主体的价值整合。③村民性,只有深深地扎根于乡村社会,依靠村民的自发力量,“以村民为中心”办赛,才能在价值治理中提升乡村体育赛事的生命力。

6.2 研究启示

价值治理从属于文化研究的视角,是对社会治理、经济治理、政治治理的有益补充。不可否认的是,无论何种治理理念的形塑和运行都离不开对价值维度的讨论。价值治理是推进乡村振兴战略和全民健身战略产生融合效应,整合、共享与传播社会多元价值的主要方式。相较于刚性的“硬治理”理念,价值治理更倾向于柔性的“软治理”,注重从行政性向共识性理念的转变。乡村体育赛事在价值治理过程中应遵循责任认知的价值规范、相互信任的价值理念和“以村民为中心”的价值本位的基本原则。乡村体育治理共同体的关系结构及其信念伦理、权益结构及其理念互构、规则结构及其评价导向激发了村民群体的主动性、参与性和互动性,但在利益权衡和理想信念之间存在巨大张力,自身的价值认同急需巩固。从时间维度分析组织机制变迁,从整体性、系统化视角阐释制度效能,对于建构乡村体育赛事治理共同体自身的价值体系、增强价值认同、提升制度韧性具有重要意义。值得注意的是,作为“社会中的乡村体育赛事”,地方政府深深嵌入社会关系网络和基层体育组织,在与村民、球迷、媒介、社会组织的互动中持续建构与被建构,体育协会、体育行政部门的参与角色也被重新发明或重新定位,坚持走“以村民为中心”的群众路线对于推进和落实地方政府的价值特质更加有利。

后续研究需要思考以下两点:其一,乡村体育赛事发展阶段的不同意味着价值治理所面临的机遇和困境有所差异,应根据急需解决的主要问题和矛盾有侧重地制定解决方案,这就对如何在价值共享机制下分级分类治理提出了更高的要求。其二,由于在地理位置、节日文化、人文环境、运动项目、旅游、交通、美食等方面各具特色,地方政府参与治理的角色、方式、内容、程度也会有所不同,会进一步影响价值治理的内涵、结构与效能。如何平衡乡村体育赛事的竞技水平和娱乐表演之间的关系,兼顾价值治理的差异性目标和普遍性原则值得深入探讨。

作者贡献声明:陈高朋:撰写论文;作者贡献声明:王鑫、李跃:收集、分析资料。 -

表 1 乡村体育赛事价值演进的阶段性特征

Table 1 Phased characteristics of the value evolution of rural sports events

分类 阶段一:

团结目标阶段二:

争做先锋阶段三:

热爱驱动阶段四:

荣誉追求模式 精神凝聚型 体质增强型 自我建构型 价值形塑型 类别 显性价值观 隐性价值观 包容价值观 终极价值观 激励 政治性激励 行政性评比 选择性奖励 乡土化表彰 导向 政治化 典型化 民主化 价值化 策略 国家治理 地方治理 村民自治 多元共治 -

[1] 国务院印发《关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见》[EB/OL]. [2023-07-27]. https://www.gov.cn/xinwen/2014-10/20/content_2767791.htm [2] 陈雄,田静,寇明宇,等. 我国体育竞赛表演业的发展现状、现实问题及治理对策[J]. 湖北体育科技,2022,41(8):665-670 [3] 刘凯. 融媒体时代电视新闻传播融合研究[J]. 新闻传播,2022(16):40-42 [4] 文德尔班. 文德尔班哲学导论[M]. 施璇,译. 北京:北京联合出版公司,2016:65 [5] 庞卫国. 价值多元与主导价值观[J]. 求索,2003,23(1):129-131 [6] 蒲毕文,邓星华. 我国乡村体育赛事发展经验及启示:以贵州“村BA” 为例[J]. 体育文化导刊,2023,24(2):68-73,110 [7] 王东. 在榕江,体验“村超”足球热[N]. 光明日报,2023-06-30(9 [8] 张凌云,王倩. “村赛”的出圈密码[N]. 解放日报,2023-08-14(8 [9] 杜飞进. 中国现代化的一个全新维度:论国家治理体系和治理能力现代化[J]. 社会科学研究,2014,46(5):37-53 [10] 包国宪,王学军. 以公共价值为基础的政府绩效治理:源起、架构与研究问题[J]. 公共管理学报,2012,9(2):89-97,126-127 [11] 梁琴,钟德涛. 中外政党制度比较[M]. 北京:商务印书馆,2013:105 [12] ALBERTS W W,MCTAGGART J M. Value based strategic investment planning[J]. Interfaces,1984,14(1):138-151 doi: 10.1287/inte.14.1.138

[13] 费孝通. 乡土中国 生育制度[M]. 北京:北京大学出版社,1998:48 [14] 陆益龙,李光达. 中国式乡村治理现代化的本质要求与路径选择[J]. 江苏社会科学,2023(2):78-86,242 [15] 黄鑫. 乡村治理中新型社会组织的结构、价值与可行性[J]. 湖湘论坛,2016,29(3):104-109 [16] 赵新峰,高凡. 公共价值共创视角下区域共同体的运行机制与建构方略[J]. 天津社会科学,2023,14(1):95-103 [17] 燕继荣. 制度、政策与效能:国家治理探源:兼论中国制度优势及效能转化[J]. 政治学研究,2020(2):2-13,124 [18] 唐煜金,唐重振. “权力-利益” 视阈下的乡村产业治理逻辑:基于L村罗汉果产业开发的个案考察[J]. 公共管理与政策评论,2022,11(6):96-110 [19] 西宝,陈瑜,姜照华. 技术协同治理框架与机制:基于“价值—结构—过程—关系”视角[J]. 科学学研究,2016,34(11):1615-1624,1735 [20] 王学俭,杨昌华. 协商民主制度化的价值、问题及路径探析:以国家治理现代化为视角[J]. 湖南师范大学社会科学学报,2014,43(5):5-10 [21] 王炳权,岳林琳. 基层协商民主的制度优势转化为治理效能的现实路径[J]. 理论与改革,2020,33(1):77-87 [22] 刘凤,傅利平,孙兆辉. 重心下移如何提升治理效能?:基于城市基层治理结构调适的多案例研究[J]. 公共管理学报,2019,16(4):24-35,169-170 [23] 曹开研. 新媒体治理:创新管理模式提高管理效能[J]. 青年记者,2020,80(36):13-14 [24] 石绍成. 通往治理有效:村民参与的价值整合研究[M]. 武汉:武汉大学出版社,2022:70 [25] 牟昱凝,黄涛珍. 乡村振兴中的公共价值需求及实现路径[J]. 学习与实践,2023,40(1):77-83 [26] 孙经纬. 村庄公共价值的消解与重构[J]. 学术交流,2021,37(12):126-141 [27] 刘园园. 当代中国国家治理的价值取向及其实践路径研究[M]. 北京:人民出版社,2022:54 [28] 魏一骏,袁野,岳德亮. 如何引导传统民俗健康有序发展?[N]. 新华每日电讯,2023-06-20(7 [29] 李强,安超,等. 中国基层社会治理[M]. 北京:清华大学出版社,2023:77 [30] 胡卫卫,李一凡,豆书龙. 乡村韧性治理共同体的建构逻辑与运行机制[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2022,22(6):59-67 [31] 郭湛. 主体性哲学:人的存在及其意义[M]. 修订版. 北京:中国人民大学出版社,2011:23 [32] 杨建华. 传统基层社会治理文化的现代转型[J]. 中国特色社会主义研究,2015,6(5):90-94 [33] 许仕豪,李丽,罗羽,等. 村赛火爆的“幕后人”[N]. 新华每日电讯,2023-07-05(7 [34] 张典标. 寻秘“村BA”:乡村振兴唤醒农民对文体生活的热爱 村赛勃兴催生“洋外援” “野球经纪人”[N]. 新华每日电讯,2022-12-30(15 [35] 周凌一. 地方政府协同治理的逻辑:纵向干预的视角[M]. 上海:复旦大学出版社,2022:27 [36] 胡叔宝. 西方政府论[M]. 北京:中国社会科学出版社,2006:6 [37] 张静. 社会治理:组织、观念与方法[M]. 北京:商务印书馆,2019:93 [38] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M]. 北京:人民出版社,2022:54 [39] 景跃进,陈明明,肖滨. 当代中国政府与政治[M]. 北京:中国人民大学出版社,2016:40 [40] 赵晓峰,曹聪敏. 党民同心与当代中国社会治理共同体建设[J]. 北京工业大学学报(社会科学版),2023,23(5):43-54 [41] 段宇波. 制度与政策耦合下的国家治理逻辑与路径探索[J]. 当代世界与社会主义,2023,44(3):151-156 [42] 习近平. 在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话[M]. 北京:人民出版社,2021:11-12 [43] 周明,许珂. 乡村自治组织振兴中的乡镇政府角色研究:基于陕西省C镇的案例分析[J]. 求实,2023,65(2):94-108,112 [44] 谢小飞,宋伟. 塑造民主与治理复合:中国新型政党制度的重要贡献[J]. 当代世界社会主义问题,2023,40(2):48-59,165 [45] 邬家峰. 乡村治理共同体的网络化重构与乡村治理的数字化转型[J]. 江苏社会科学,2022,43(3):81-89 [46] 李斌,周欣. 村民自治视域下组级治理的集体行动逻辑:基于组织—利益—制度三维框架的分析[J]. 湖南师范大学社会科学学报,2023,52(3):40-46 [47] 王鑫,王家宏. 我国商业性体育赛事品牌资产生成机理与培育路径研究[J]. 天津体育学院学报,2022,37(1):60-65,79 [48] 唐惠敏. 中国乡村治理规则的现代性构建[J]. 理论导刊,2020,42(7):95-101 [49] 柯武刚,史漫飞. 制度经济学:社会秩序与公共政策[M]. 韩朝华,译. 北京:商务印书馆,2000:124 [50] 突发!龙舟侧翻致2人死亡,官方凌晨通报[EB/OL]. [2023-06-23]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1769467869327770553&wfr=spider&for=pc [51] 刘舒杨. 利益政治演进与治理价值均衡:功利主义的当代嬗变研究[M]. 北京:北京大学出版社,2021:199 [52] 彭宗峰. 政府开放数据价值治理的理解框架重构:一种价值形态演化视角[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版),2023,25(2):1-12 [53] 郑晓华. 中国公共治理实践案例:实现公共价值[M]. 上海:上海交通大学出版社,2022:87 [54] 贺雪峰. 乡村治理的社会基础[M]. 北京:生活书店出版有限公司,2020:126 [55] 傅振磊. 中国农村体育现代化研究[D]. 苏州:苏州大学,2011:33 [56] 傅砚农. “文革” 中“知青” 对农村体育的影响及其原因[J]. 体育文化导刊,2003,4(10):72-73 [57] 王学彬,郑家鲲. 新中国成立70周年我国群众体育发展:成就、经验、问题与展望[J]. 体育科学,2019,39(9):31-40,88 [58] 中国体育年鉴编辑委员会. 中国体育年鉴:1978[M]. 北京:人民体育出版社,1981:48 [59] 肖谋文. 新中国群众体育政策的历史演进[J]. 体育科学,2009,29(4):89-96 [60] 青木昌彦. 比较制度分析[M]. 周黎安,译. 上海:上海远东出版社,2001:15 [61] 涂尔干. 社会分工论[M]. 渠敬东,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,2017:236 [62] 姜治莹. 中国制度十二讲[M]. 北京:人民出版社,2022:177 [63] 杨阳. 中国政治制度史纲要[M]. 3版. 北京:中国政法大学出版社,2016:90 [64] 孙秋云. 社区历史与乡政村治:鄂西土家族地区农村宗教文化与村民自治研究[M]. 北京:民族出版社,2001:15 [65] 王汉生,王一鸽. 目标管理责任制:农村基层政权的实践逻辑[J]. 社会学研究,2009,24(2):61-92,244 [66] 刘培功. 社会治理共同体视域下基层党组织推进全过程人民民主的逻辑理路与完善路径[J]. 理论探讨,2022,44(2):28-36 [67] 谌林. 两种自由的定义:社会主义核心价值观的自由和自由主义的自由的根本区别[J]. 哲学研究,2015,61(4):3-11,128 [68] 马华. 村治实验:中国农村基层民主的发展样态及逻辑[J]. 中国社会科学,2018,39(5):136-159,207 [69] 陈叙. 文化自信视域下乡村的文化主体性培育研究[J]. 中华文化论坛,2022,11(6):133-142,157-158 [70] 刘敬鲁. 价值视野下的国家治理:思想理论资源与中国经济治理实践[M]. 北京:商务印书馆,2017:241 [71] 费孝通. 乡土中国[M]. 北京:人民出版社,2015:127 [72] 林尚立. 当代中国政治:基础与发展[M]. 北京:中国大百科全书出版社,2017:264 [73] 韩沁钊. 文化自为对文化自信的主体化建构[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版),2022,52(2):167-176 [74] 周忠丽. 乡村组织振兴的实践路径创新:基于驻村第一书记的视角[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版),2023,25(3):41-47 [75] 米格代尔. 社会中的国家:国家与社会如何相互改变与相互构成[M]. 李杨,郭一聪,译. 南京:江苏人民出版社,2022:7 [76] 杨雪虹. 马克思主义正义观在村民自治实践中的问题反思[J]. 社会科学战线,2013,36(11):271-272 [77] 张师伟. 中国共产党领导协商民主制度建设的政治条件和法治路径[J]. 学术界,2022,38(5):5-13

下载:

下载: