Frontier Advances, Dilemma Reflections and Optimization Strategies for Artificial Intelligence to Enhance Sports Performance

-

摘要:

运用文献资料法等对人工智能提升运动表现领域的国内外前沿研究进展与困境进行系统梳理与反思。发现当前人工智能提升运动表现的研究主要聚焦于人工智能促进运动训练与监控系统化、竞技能力与参赛策略分析可视化、心理训练与监控精细化、运动损伤与防治科学化等方面。主要存在如下困境:人工智能提升运动表现的科技基础与制度支撑薄弱;人工智能提升运动表现存在身体“主体地位”被剥离的伦理风险;人工智能提升运动表现的信息安全问题显现;人工智能提升运动表现的法律支持缺失。基于理论认知与技术研发层面提出优化策略:强化制度与法律支撑,重视伦理与信息安全,构建人工智能“体育化”的理论支撑与政策环境;夯实科技创新基础,融合科技创新技术,突破科技创新壁垒,激活人工智能“体育化”的创新驱动。

Abstract:Literature review is adopted to discuss the frontier progress and dilemma research in the field of artificial intelligence to enhance sports performance at home and abroad. It is found that current AI to enhance sports performance mainly focus on the systematization of training and monitoring, the visualization of competitive ability and strategies, the refinement of psychological training and monitoring, as well as the scientific sports injury prevention and treatment. So far there exist such problems as insufficient driving force for AI to enhance sports performance, weak technology and system support, the ethics risks, the separated "subjectivity" of body in sports, information security, and the lacking in legal support, etc. Hence optimization strategies based on theory and technical research and development are put forward as follows: to strengthen system and legal support as well as the ethics and information security so as to construct the theoretical support and policy context of the AI in sport; to solidify scientific innovation basis and integrate technologies to break through barriers and activate the innovation-driven sporting AI.

-

我国智能体育起步于20世纪90年代。随着大数据时代的到来,算法、算力的突破性进展[1]以及我国体育领域的发展和市场需求的扩大,人工智能(Artificial Intelligence,AI)为传统体育行业带来了全新的变革。智能化技术不仅在我国战略发展中起到了关键作用,同时已成为体育强国建设的引导产业[2]。2017年7月,在国家体育总局党组“科技助力体育”专场报告会上,围绕奥运备战工作与科技创新紧密结合达成共识:奥运备战、提高竞技水平是高精尖事业,需要最新科技成果支撑。体育事业要借助科技创新的力量,提高运动训练水平[3]。由此可见,在当前体育强国建设进程中,人工智能已经成为加快建设体育强国、提升竞技运动表现水平不可或缺的一部分[4]。

人工智能引入体育领域是一个必然的发展趋势[5]。人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的科学技术[4],以开发智能辅助训练和监控系统、研究比赛分析技术、设计心理调控软件等形式应用于运动表现领域。纵观国内外人工智能提升运动表现领域的理论及应用发展情况,我国科技助力该领域的水平明显落后于科技发达的西方国家。竞技运动训练仍然处于高投入、低产出的粗放式发展模式,在当前阶段科学化训练水平不高已经成为制约我国竞技体育可持续发展的主要因素[6]。在大规模的运动表现数据库尚未真正形成之前,人工智能的发展既有“科技助力”的功能预期,同时也面临新技术无法有效解决传统体育发展问题的现实挑战[2]。因此,系统总结该领域的国内外前沿研究进展,反思其间存在的困境和问题,探索人工智能提升运动表现的未来发展趋势,促进运动表现分析与人工智能的有效耦合,为该领域在我国的发展提供切实可行的理论方法和实践依据尤为重要。

1. 相关概念辨析

人工智能助力体育领域的发展引发了我国学者对其内涵的讨论。江小涓[7]认为,智能体育利用新兴技术与装备,打破传统体育时间和空间的双向束缚,从而实现传统体育向智能化与现实化演进。将范围局限于智能体育器材和用品是一种狭义的智能体育观点。目前我国学者普遍认同的是2019年郑芳等[4]提出的智能体育概念,即以人工智能等新兴技术为手段,深度解析体育大数据,以全面感知其背后隐含的模式、关系、分布结构与异常特征,进而形成可供识别、决策的策略体系,为体育决策的实现提供理论参考与支撑技术。

目前我国人工智能在体育领域的应用还处于初级阶段,相关理论研究在近几年才引起学者们的关注。具体到人工智能与运动表现领域,学术界尚未得出权威的定义,体育工作者对其概念和定义也有着不同的解释。田麦久等[8]认为,运动表现是运动员在训练或比赛中竞技能力的展现,包括运动员的体能、技战术能力和心智能力等方面,也称之为竞技表现;王卫兵[9]则认为,运动员在比赛和训练阶段中表现出来的持续性心理活动和行为称之为运动表现。在国外研究中,Schenk等[10]认为,运动表现是依赖于技能、能力和特定环境下所表现出来的个人或共同的行为模式。本文借鉴上述观点认为,运动表现是指运动员在训练或比赛过程中运动条件发生变化时的各种身体动作、技能、心理等因素的综合表现,包括主观因素和客观因素相互作用的结果。其主要体现在运动员的训练累积、身体动作调控、身心变化及适应能力、神经系统的调节、临场发挥、心理素质及伤病,以及面对场地环境、裁判员、规则等影响时的表现等方面,其中,对运动员的辅助训练和监控、比赛分析、心理调控、状态维持等属于运动表现分析的具体内容。综上,本文基于运动员主客观2个角度对人工智能提升运动表现领域的研究进展进行梳理。

2. 研究方法

2.1 文献检索策略

以Web of Science数据库中的核心合集期刊为数据源检索国外文献,为全面研究人工智能在运动表现领域的应用情况,将“Athletes”“Players”“Sports Performance”“Sports Competitions”“Sports Training”作为“运动表现”的相关释义;对于人工智能的释义,除“Aritificial Intelligence”外,通过对2021年4月8日发布的人工智能全球最具影响力学者—AI2000榜单[11]中的十大热点研究话题进行分析,选取与体育领域相关的深度学习(Deep Learning)、机器学习(Machine Learning)、计算机视觉(Computer Vision)和语言识别(Speech Recognition)作为共同主题检索词。因此,将高级检索表达式设置为TS=(Athletes*OR Players* OR“Physical Activity”OR“Sports Performance”OR“Sports Competitions”OR“Sports Training”)AND(“Artificial Intelligence”OR“Machine Learning”OR“Deep Learning”OR“Computer Vision”OR“Speech Recognition”),时间跨度为所有年份(1985—2021年),检索时间为2021年11月18日。以“article”为文献精简类型,选择语种为“English”。主要选取中国知网、维普网等检索中文文献,检索时间范围为1985年1月1日—2021年11月18日。检索关键词为“人工智能”或含“智能”“新兴技术”并含“运动表现”“竞技”“运动员”。检索设定在题目、摘要和关键词。

2.2 文献筛选标准

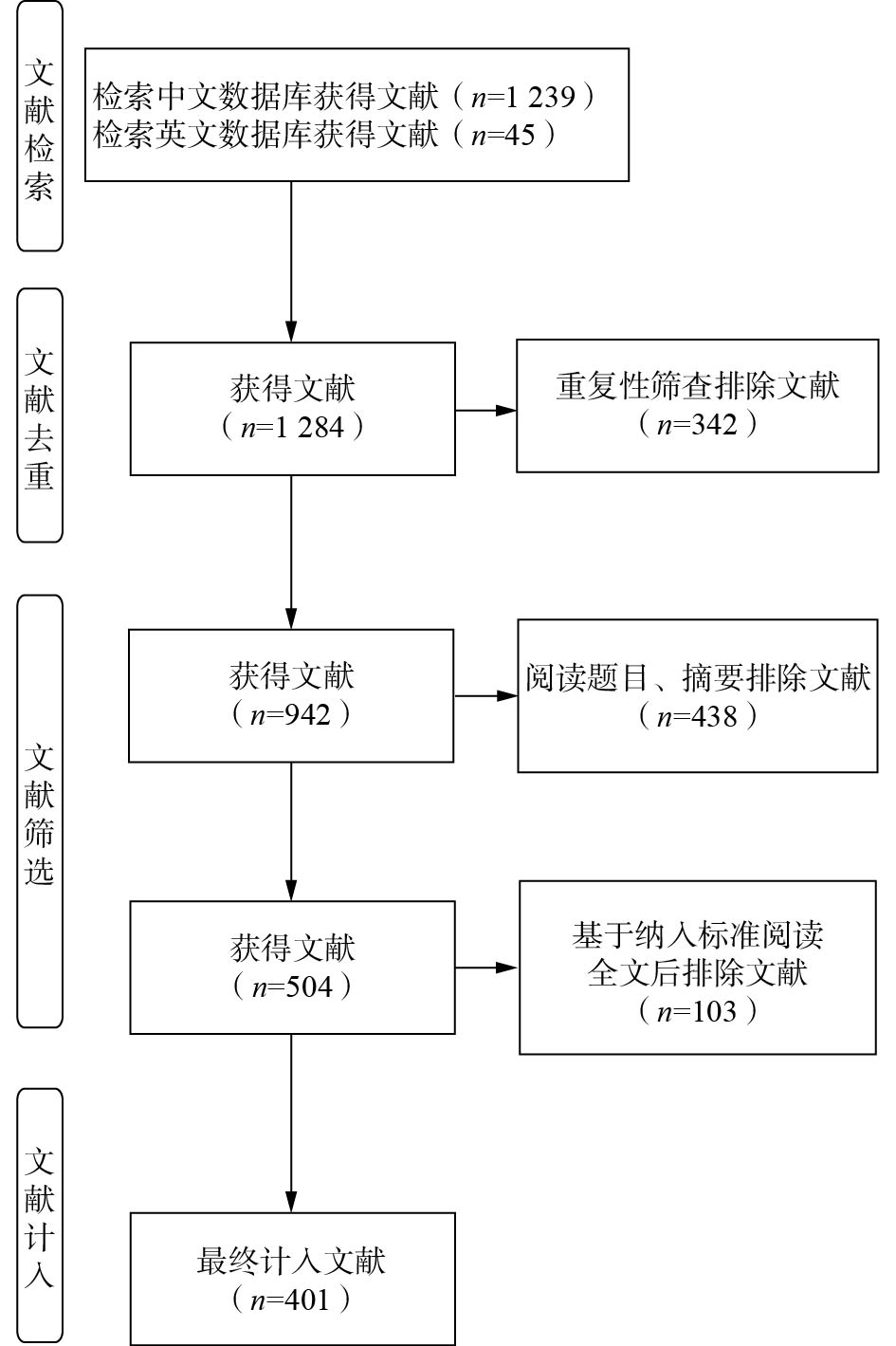

共检索出1239篇英文文献和45篇中文文献,2位作者分别独立对文献的标题、摘要及全文进行交叉检验核对,以确保全文至少1处包含上述关键词。经重复性筛查剔除文献342篇,经题目、摘要审查剔除文献438篇。2位作者参考以下筛选标准对关键词和重复性审查所得的外文文献进行进一步筛选剔除:①未公开发表的文献、会议摘要、学位论文、论著等;②综述性论文;③选取视角为非运动表现领域;④与学科无关的文献;⑤未经同行评议的研究论文。最终选取相关研究文献共401篇。文献检索及筛选流程如图1所示。

2.3 文献结果分析

基于筛选出的401篇文献,从运动表现研究视角,将涉及的运动表现领域分为运动员主观影响因素和客观影响因素:主观因素包括运动员训练积累、身体动作调控、身心变化及适应能力、神经系统的调节、临场发挥、心理素质及伤病等;客观因素包括对手临场发挥、场地环境、裁判员、规则、观众等。由2位作者独立对401篇中英文研究文献进行全文阅读分类,提取关键研究信息,不一致信息由第3位作者做出判断,并达成一致意见。发现当前人工智能助力运动表现领域的研究主要聚焦于人工智能辅助训练和监控、比赛分析、心理调控、状态维持等方面。

3. 人工智能提升运动表现的前沿进展

3.1 人工智能促进运动训练与监控系统化

3.1.1 可穿戴技术促进运动数据采集实时化

在运动表现提升领域,可穿戴技术占据重要地位。可穿戴技术最早由美国麻省理工学院学生Thorp和Shannon等在20世纪60年代提出,在相关文献、报告、应用案例的研究过程中发现,可穿戴技术的发展可分为3个阶段:①探索阶段。20世纪60—70年代产生可穿戴概念,Claude Shannons研制的鞋式穿戴机是世界上第一台可穿戴计算机设备,在移动医疗、通信和轻工业领域,研究主要侧重于基础技术,如硬件设施的开发与设计。②发展阶段。20世纪末,可穿戴技术介于互联网和物联网的发展之间,利用计算机技术、通信技术、网络技术涌现出可穿戴设备的原型。在提升运动表现领域,其收集数据以及评估运动员训练和比赛安全性,具有代表性的是美国Captiks Enterprise公司研发的Movi,主要通过一个安装不同传感器的小盒子收集佩戴者的运动数据,如加速度、速度、力量等。由于产品价格昂贵、蓝牙及其他无线技术的融合问题、电池续航时间短等限制,大多停留在实验室阶段,少部分进入市场并集中在健康领域。③突破阶段。21世纪初,美国高尔夫球、棒球、网球可穿戴设备研究与应用表现出色,如ZEEP公司的运动传感器、Kickstarter推出的穿戴滑雪设备Carv等,进一步突破技术和佩戴限制,完成对运动动作及数据的捕捉,并加入矢量分析与张量计算丰富设备的数据处理能力。

最新研究结果显示,目前可穿戴技术在提升运动表现领域具有广泛的应用,主要涉及运动学及动力学数据采集[12]、运动员机能状态监测、运动姿态估计[13]、运动轨迹追踪[14]、人体动作建模[15]等。Moov、Lumo Lift和Wahoo等可穿戴技术公司的设备能清晰捕捉运动员肢体的各种运动,在跑步、射箭和游泳等运动中,通过智能算法与测量3D空间运动状况传感器收集运动员的身体姿态数据,并将运动员数据与理想运动模型数据进行对比,从而明确如何规范运动动作,在运动训练中也可以更加科学、高效地提升运动表现。其中,全球卫星定位技术、加速度计、陀螺仪、心率传感器、温度传感器是这一领域最常用的智能化技术。具体应用形式包括:运动员使用的穿戴式GNSS追踪设备(如Catapult),用以监测其位移距离、速度、训练负荷等数据[16];嵌入传感器的智能衣物可对运动员的身体动作进行捕捉,其每套设备都配备一个基站(内置一块GPU处理器),可以实时收集数据并使用机器学习算法进行动作分类及分析,最终对运动员的身体姿态与状态给出反馈;基于红外热成像技术实现运动损伤评估、监测伤病并改善人体机能等[17];基于窄带物联网技术(NB-IoT)的智能腕表、环境热负荷的黑球仪,即温度指数预警系统(WBGT指数)都已在比赛中得到应用。在未来可穿戴科技领域,柔性材料的研发、运动状态下的数据传送、电池技术优化以及极端环境下的耐用性和性能等是可穿戴技术在体育领域应用过程中需要重点关注的问题。

3.1.2 智能训练场馆与数字技术促进机能监控体系化

智能训练场馆的构建是目前运动表现提升领域的另一热点[18]。自2007年起,美国职业棒球大联盟开始引进场馆数据分析系统,记录投手投球速度和打击者击球角度等,仅一场比赛便可收集分析1 TB的数据。2012年,Mark Wilson将SportVU系统应用到NBA球场,可跟踪每位球员的投篮、传球和跑动,计算球员命中率以及跑动距离,对运动员运动表现和身体机能数据进行实时收集和反馈。2014年,Thomas H. Davenport在研究报告中指出,NBA及美国职业橄榄球大联盟的智能场馆系统是推动数据收集和使用、促进运动员取得优异运动成绩的重要工具[19]。2022年,卡塔尔足球世界杯赛的场馆通过传感器测试湿度、温度状况并利用智能空调等系统为赛场各区域提供最适宜的温度、湿度、日照等,使运动员更好地适应比赛环境;智慧型运动员管理系统通过物联网和生物传感器技术,对常规生理指标量、每日训练量、当前所在地信息等进行智能监控、预警和决策,确保运动员处于最佳运动状态。目前,一些竞技体育强国已经建设了这种科研、训练和保障“三位一体”高度融合的体育训练场馆和基地,如美国IMG学院和科罗拉多奥运集训基地等,通过360°环绕实时监控、环境温度控制、智能捕捉、竞技能力综合监测和评价等科技满足智能化训练场馆建设的需求。

此类设施可实现运动视频和图像的智能快速采集、运动技术数据的实时收集和反馈,随时监控运动员的技术、体能等机能状态,并及时将分析结果传送至教练员和保障团队,为科学训练提供数据支持[20];借助智能化系统,教练员及团队能够对运动员疲劳恢复、伤病预防、诊断和控制、营养补充、心理状态调控等内容进行管理。同时,基于模型预测控制(MPC)算法和运动员的运动学模型,可以为运动员还原真实比赛场景,提高体育场馆模拟的还原度[21]。此外,利用智能技术干预场馆内部环境(如空气质量、温度、湿度、光照等)可对运动员的训练环境实施优化。场馆的智能化需求发展过程也反映出体育科研需要从实验室迈向训练场,通过提高模拟度和精度,将理论模型、实验数据与训练场的复杂需求实现最佳拟合。例如,我国国家田径队智能化训练场馆以运动视频采集、反馈和多重处理为基础,开发和应用运动技术全景图系统与关键运动技术参数自动提取功能,同时,场馆具备数字化力量训练监测、智能化疲劳实时监测功能,有针对性地为运动员补充运动营养和微量元素,全面提高运动员运动表现。这种“训练”与“保障”相融合的模式与彼此分离的模式相比,对于运动员竞技能力的提升更具显著效果[22]。从这种完善的训练保障体系以及智能化表现看,该类场馆的构建将是未来运动训练领域的趋势。

3.1.3 AI与智能机器人技术促进运动训练高效化

辅助训练在运动表现提升领域有广泛的应用和发展空间。Verlic等[23]提出依靠智能技术优化运动训练方法和营养。Yu等[24]对人工智能辅助运动训练的概念、功能、特点及应用领域进行系统总结与分析,认为人工智能辅助运动训练不仅具有自动性、智能性、可控性等特点,而且在实际应用中,如在运动技能模拟、训练负荷监测、专业技术分析等方面也具有重要作用。Lai[25]重点分析了人工智能对提高运动员的科学训练水平和运动技能的作用。张燕等[26]利用动力学仿真软件完成运动模拟,设计基于ADAMS的运动仿真系统,但是无法有针对性地设置运动场景。王晓伟等[27]设计的基于滑模控制的运动仿真系统以六自由度运动方程为基础完成运动仿真,缺点在于仿真运动时无法对运动员的体能情况进行计算。刘昊扬[28]对人工智能的运动教练系统进行初步探索,针对运动训练中功能性动作模式、运动技术进行评估和改善,对多训练目标实时反馈和辅助训练机器人等提出设想。基于人工智能和大数据的智能辅助训练机器人以及潜在的AI助理教练系统可淘汰单纯依靠经验的传统运动训练模式[29]。以数字教练Sport One为例,其可依据大数据对球队出场采用哪种阵型直接给出最佳方案,教练员所要做的仅是选择是否采用该方案。

智能辅助训练机器人也将是该领域的新兴热点,当前机器人主要应用于陪练和康复阶段,未来,开发主被动多模式人-机匹配系统,有效提升运动员训练效率,建立多目标反馈的训练方式和客观的训练评估预测体系是辅助训练系统的研发方向。例如,Matos等[29]在青少年足球运动员训练中应用助理教练系统,通过AI技术对训练视频进行分析,实现动作提取和姿势纠正,提出可供参考的改进策略。这突破了传统体育运动定量评价与分析的难题,在时间和空间维度更精细化地提升运动员能力。在冬奥备战阶段,虚拟现实(VR)技术支持下的滑雪、钢架雪车等训练[30]可使运动员在安全的情况下参与运动,同时基于现实中赛道情况、肌肉力量等真实参数构建模型,帮助运动员降低受伤风险、提高训练效率。此外,使运动员在特定环境下模拟最真实的比赛情况的风洞训练[31]、雪上项目夏季模拟训练技术、基于空气动力学研发的减阻比赛服装[32]、模拟滑雪训练器,以及高水平运动员成长规律的发现和“冠军模型”的构建[33]等均是奥运备战中提升运动能力的重点需求和研究趋势。

由于新冠感染疫情等特殊原因,运动员无法到达比赛场地、缺乏真实比赛和对抗环境,如何维持竞技能力、保持身体状态也是该领域的热点话题。结合VR技术,利用量化脑电图测量执行训练任务时的大脑表现,运用空间意识训练系统等提高运动员的空间意识、工作记忆、模式识别能力及预判技巧,帮助运动员找到自身处于最佳竞技表现时的大脑状态,并学会如何进入和利用这种状态,这些技术甚至能在避免伤病方面起作用[34]。例如,美国足球大联盟(MLS)的球员和教练员共同创建了一款海量足球训练视频平台—Train with MLS[35],在新冠感染疫情期间帮助球员在家中进行训练。该平台中的视频内容可以根据技术水平(基础、中级和高级)和兴趣方向(运球、健身等)进行分类。心理健康项目和教练员谈话(包括职业故事、训练计划和战术分析)也是其特色之处。利用360°视频与VR技术打造的沉浸式数字虚拟体育比赛环境能让运动员在身体不受伤的状态下模拟真实比赛场景进行训练,并可在分析和处理运动视频后提供细微环节的改进策略,为运动员提供个性化的指导。以上研究和应用都可为运动员在特殊时期和条件下维持竞技状态提供参考。

3.1.4 模拟仿真技术促进残疾人运动训练与特殊装备个性化

2001年,Moore等[36]通过筛选和评估专家系统对不同程度的残疾人运动员进行筛选和评估,有助于教练员进行便利化与个性化管理。 2004年,世界第一台人工智能助听器诞生,大大提升了在变化及复杂高噪声环境中的助听效果。2006年,日本的 TAO Aicle 智能轮椅通过GPS等技术进行数据收集与传递,实现人机交互,从而对路径进行管理并提高行进路途的控制精度,以实现自动避开障碍物并移动至目的地的功能[37]。2014年,俄罗斯ExoAtlet公司生产的“智能外骨骼(智能假肢)”帮助上半身完好的肢体残疾者完成基本的行走和特殊动作训练,甚至可以测量脉搏、电刺激、设定既定的行走模式、记录体征数据和行为数据等。2019年,汤敏等[38]提出通过蓝牙定位和人体姿态识别技术实现对盲人运动员的导引,实验表明该系统精度高、实时性好,同时具有较强的导向性和稳定性。此外,基于人机工程学和生物信息学的智能仿生腿也已得到应用。从宏观上看,我国目前针对残疾人运动员假肢、辅具及运动装备的研究基础还较为薄弱,专项装备个性化适配水平低。前人研究指出,由于大部分经费用于我国高水平竞技体育的优势项目,残障人体育辅助装备的经费少之又少,而研发与实际脱节也严重影响运动员的功能需求及训练成效。因此,基于运动生物力学原理和人机交互构建运动仿真模型,评估人-装备的生物力学功效,进一步优化假肢/辅具等特殊运动装备的生物力学设计,从而适应残疾人运动员的个性化需求,实现个性化适配,进而提升其运动表现,是当前残疾人运动员运动表现提升领域需要考虑的重要议题。

3.2 人工智能促进竞技能力与参赛策略分析可视化

3.2.1 动作识别和姿态分析技术促进技战术分析一体化

动作识别和姿态分析技术是球类等项目比赛中监测和分析运动数据、及时调整技战术的重要手段,涉及视频捕获、图像处理、模式识别等技术,主要包括3个步骤,即人体检测、特征提取跟踪以及人体动作识别。目前,对于这一系列技术已有深入研究。1992年,Chen等[39]首先建立人体三维模型,将人体三维结构转换为二维空间中的投影,使用点线结构对人体进行建模,识别步态类型。Kurakake等[40]基于点线结构模型提出,一段微小的动作在视频序列中相邻两幅图像之间,其对应的特征点满足一定的约束关系,通过这种约束关系可识别目标人体的关节位置。2002年,Kale等[41]首先通过检测行走的人体并转换为与之对应的三维空间模型,以提取特征参数、判断人体动作。2004年,Kahol等[42]利用分层动作分割方法,对一段连续的技术动作进行分割,实现自动分解,从而有针对性地提升运动员的运动表现。2012年,郭利等[43]以剪影轮廓向量表示人体外观特征,以局部光流向量表示人体运动特征,建立混合特征向量作为分类样本,对运动录像的动作识别率达100%。

目前在提升运动表现领域,主要利用计算机高速录像解析系统对运动员的技术动作进行解析诊断,如基于支持向量机模型优化的计算机视觉识别技术,对错误动作进行三维建模和检测,从而达到较高的检测精度[44]。在实时数据监测领域,动作识别的需求量巨大,主要体现在动作识别和姿态估计、动作数据提取[45]、速度测量和追踪、技术动作分析、球体三维运动轨迹重建和识别发球[46]等相关应用场景。在武术领域,运动员可利用基于深度学习的武术比赛智能决策系统及时掌握场地知识,有效评估形势,制定合适的策略,从而在比赛中赢得主动权[47]。基于载波相位差分全球导航卫星系统(dGNSS),可自动确定越野滑雪中的技术和特性,从而为运动员提供有关战术和表现的有用信息[48]。

类似棒球鹰眼系统的应用不胜枚举,目前已可追踪运动员身体多点位数据,分析其整体骨骼结构,以及球及其运动轨迹,从而采集、整合包含肢体动作、旋转扭力在内的多维数据,整体精度更高。基于自动追踪技术,利用强大的模式识别算法自动识别战术与阵型,总结战术执行情况是目前足球等球类运动的研究热点[49]。团队体育活动识别分类的可行性已通过提取运动员在频域、时域和自定义维度的多个特征,并使用随机森林(Random Forest,RF)、支持向量机(Support Vector Machine,SVM)和Logistic模型(Logistic Model,LMT)进行建模得到证明[49]。例如,Montoliu等[16]将4支西班牙足球甲级联赛球队的2场比赛录像剪辑成多个短视频,基于机器学习的方法论程序识别动作和分析姿态,提取特征向量,不依赖跟踪进行的自动视频分析并减少球员、球场、摄像角度等因素影响,有效分析出团队行动中球员在球场上的位置、移动方式以及球队的优势和劣势。当前在姿势分析和动作识别技术领域已产生了出色的研究成果,深入研究计算机视觉和深度学习领域,实现图像自动分类和目标自动追踪[50],自动计算运动姿态的时空参数和运动学参数,实现人体生理参数的非接触式采集技术,提高技术分析和姿势识别的效率等是当前的研究热点和技术难点。此外,在进行运动技术分析时,需要采集和使用高清视频,提升人工智能的深度神经网络及硬件技术,降低存储硬件的采集成本[51],这也是今后的重要趋势。

3.2.2 大数据挖掘与机器学习技术促进致胜规律分析多元化

比赛制胜规律研究是运动表现领域新兴的研究热点,由于不同项目的竞技特点和需求存在差异,比赛制胜规律也呈现多元化。早在20世纪70年代,美国在棒球领域就试图应用计算工具进行数据分析和预测,虽然当时的工具缺乏智能元素,但形成了人工智能体育预测的思想雏形。20世纪90年代,Lapham等[52]提出人工智能在体育比赛制胜规律研究中应用的初步构架。21世纪初,Mccabe[53]使用神经网络算法预测和分析特定运动比赛的结果。最具突破性的是Reed等[54]首次证实了人工智能和计算机化方法分析比赛制胜规律的能力超过了人类,他建议建立体育信息数据库以实现人工智能在体育领域的应用。从整体看,智能化比赛制胜规律研究基于体育大数据中的数据模式挖掘,通过分析竞赛的制胜关键因素,以及比赛的技战术数据和运动员的生理机能数据,并运用大数据和机器学习技术,为团队未来训练和比赛提供以数据为支撑和驱动的意见及决策。此外,Mccabe等[55]在早期使用人工智能预测运动成绩工作的基础上,进一步扩展使用具备多层感知器的模型,通过捕捉各种动作质量的特征,提高比赛制胜规律研究的准确度,目前已经在足球、篮球等集体球类运动中得到广泛应用。由于数据的多元化和结构复杂多样等特点,当前在该领域的应用需求主要集中在数据的同步采集技术、多源异构数据的整合和储存技术、数据分析及可视化展现等方面。低粒度、高精度、长时域的原始和推算数据将直接影响训练监控、分析和决策的质量[56]。由于竞赛和保障等工作的复杂性和需求维度不断发展,未来在保证数据质量的基础上,支撑数据的“完整性”“准确性”“一致性”将是新的原则性需求。

3.2.3 深度学习与视频分析技术促进训练与参赛程序化

随着大数据技术的发展,视频分析与深度学习受到了研究者的青睐。视频分析利用计算机视觉技术,在没有人为干预的前提下,对视频帧序列进行描述、分析以获得视频中有价值的目标数据,如:1997年美国国防高级研究项目署开发的视觉监控系统(Visual Surveillance and Monitoring,VSAM )是一种自动的视频理解技术,经常被用于军事或民用场景,可自动检测目标并进行行为分析;英国雷丁大学、INRIA等多个机构合作研发的ADVISOR(Annotated Digital Video for Intelligent Surveillance and Optimized Retrieval)系统(2004年),IBM开发的SSS系统(2005年),中佛罗里达大学Shah等研发的Knight系统(2007年)不仅能对目标进行识别定位,还能通过外观模型实现多目标跟踪,并分析目标的具体行为。2011年,我国大连东锐公司研发的运动目标识别系统可以检测、捕捉远动员的动作并进行定量分析,达到帮助训练的目的。2018年,由我国团队自主研发的乒乓球回放系统识别准确度高,可回放种类与数据统计种类也较多。视频分析技术对于比赛信息的及时反馈是运动表现提升领域不可或缺的部分。

随着体育监测活动需求的激增,视频帧数据收集和处理工作已经全面延伸。基于深度学习的体育活动监测、数据自动收集和处理监控程序[57]、基于机器学习的球队动态环境表现分析[58]是目前的主流技术。视频处理技术需要图像处理程序,包括运动视频的优化、噪声因子降低等。从球类运动看,运动分析师定期分析,为球队提供战术和战略见解是主流趋势。例如:马赫通过分析国家女篮队员的投篮等动作视频,发现每个球员动作技术存在的问题,并对技术图像进行三维解析,更清晰、准确地解释运动技术[59];NBA球队将对手的技术动作视频进行处理,通过截取不同时刻的战术片段,了解其进攻技战术的方法,包括系统地确定对手的弱点,并评估球队训练效果和改进策略[60]。

目前,基于深度学习的运动训练视频分类模型已经解决了赛后视频分析中客观运动的随机性导致分类准确率低的问题[61],应用卷积神经网络还原目标在真实三维空间中的位置[62]。但当前视频分析一般基于可视化技术,通常耗时较多,未来应不断改进运动帧分析算法,对运动视频中的特征提取持续优化,从而确保在体育活动预测中采取有效的像素处理和分类方法。同时,应用计算机视觉技术从视频输入的轨迹中自动提取适当的数据,对球员数据进行测量推导、事件分析、区域分析及相关性分析,从而为技战术控制和质量提供监测和指导也是重要发展方向[63]。另外,视频分析的需求也对数据可用性的数量及粒度提出了新的要求,事件流信息、高保真运动员位置信息和体感传感器可精准分析运动姿态、聚合运动数据,在此基础上实现对训练趋势的追溯,整理并提出科学的训练策略,进而形成“比赛—观察与分析—信息反馈—训练—比赛”的良性训练、竞赛和科研循环[63]。

3.3 人工智能促进心理训练与监控精细化

在竞技运动心理学发展过程中,人工智能技术对心理训练的发展起到了巨大的推动作用,也为心理训练的研究与应用开辟了新途径。Bailon等[64]发现脑电(electroencephalogram,EEG)耦合性与运动绩效表现相关,其反映大脑区域间协同工作的效率,通过EEG耦合运动员不再仅凭个体经验选择表象训练的内容,优化了表象训练的效果。Takagi[65]将交互式进化计算应用于心理测量和训练,实现对情绪感知范围的量化分析。李坚孝等[66]将深度学习技术与心理健康预警系统结合,实现“一对多”的心理状态跟踪与实时分析。钱锦昕等[67]提出自适应测评可有效减少测评的题目数量,从而减少作答时间,且相对于纸笔测试能提取更多信息。机器学习算法的应用使传统统计方法能更精准地识别影响竞技状态的关键心理因素,并形成了有针对性的训练方案。

在竞技体育领域,心理要素对运动表现起着至关重要的作用。例如:北美职业体育界越来越重视心理辅导,包括冥想程序的应用;加州大学圣地亚哥分校研究的mPeak项目[34]等。基于此推出的正念智能应用程序(如Headspace等)已经进入实际应用,可确定运动员的最佳精神状态,使训练效益最大化,最终实现训练目标。当前,心理测量技术已可进行更为全面、便捷和深入的心理数据挖掘,认知神经科学技术也可凭借神经网络算法建立运动员心理特征的预测模型。反馈技术将在可穿戴设备性能提升的基础上完善动态数据的捕捉,建立个性化的神经反馈技术训练方案。人工智能在促进心理训练的调控与精准化方面效果突出。多个项目研发团队根据项目特征提出了通过巩固大脑动作表征模式提升运动员赛时动作稳定性的心理训练思路[68]。他们通过人工智能研发基础数据平台,并从基础数据中提取拟合心理训练确定的核心参数,围绕核心参数为运动员制订个性化心理训练方案。有的团队同时利用基于无线脑电技术的运动员心理状态和训练效果实时评估平台,为教练员和运动员及时了解赛前心理水平提供帮助。此外,科研人员开发出可测评、可追踪、“预警+预测”式的运动员心理状态综合评估系统[68],为优化运动员的心理保障提供智能服务。

从未来发展趋势看,如何融合新兴技术提升心理测量数据的可利用程度、借助新兴技术建立准确表现预测模型、利用智能技术优化心理训练中的实时反馈、实现运动员心理状态的测量与评价以及动态情境中数据的采集与分析、运动员竞技状态的调整与反馈是运动表现领域的研究重点。

3.4 人工智能促进运动损伤与防治科学化

在竞技体育领域,疾病损伤的预防和控制是提升运动能力的重要前提。在疾病损伤和疲劳的前提下如何维持运动员的竞技能力和状态是需求重点。当前,我国体育训练中仍以过度的体力负载与经验灌输为主要方式,从而造成运动员竞技能力周期缩短、运动过程损伤风险提升,在损伤康复过程中采用的方法相对单一、被动。

随着数据精确性的提升和技术力量的增强,伤病预防和控制也成为人工智能应用的重要领域:Khoury等[69]从基础医学理论层面研究“大数据与公共健康”,证明大数据可有效应用于公共卫生服务领域,大幅度提高人类的健康水平。Albu等[70]尝试利用人工智能为运动员医疗决策提供技术支持。Tang[71]利用基于深度学习和机器学习方法的智能系统对运动员心电信号进行分类和诊断,提高损伤风险的分类和识别效率并监控训练过程。Zhuang等[72]提出深度卷积神经网络可提高图像检测和康复的准确性,从而提高武术运动员心律失常疾病的检测能力,获取准确的心律失常诊断信息。Oliver等[73]认为,基于卷积神经网络的疲劳诊断系统可通过嵌入式处理器对运动员骨骼肌进行超前诊断。此外,Sparta科技使用其独创的评分体系,通过测力板评估运动员的柔韧性、平衡感等身体机能,分析疲劳程度和可能存在的伤病风险,从而给出预防伤病的建议[74]。ThermoHuman系统基于计算机视觉和热图像技术,在几秒钟内让运动员知道身体部位潜在的受伤风险,拥有快速、无创和客观的特点[75]。运动员安全管理平台基于随机、多分量的非线性肌电图信号,可实现伤病数据的收集与分析,管理运动员的健康状况,指导体育组织按照规程帮助运动员重返赛场[76]。人工智能在该领域的应用虽比较广泛,但运动员疾病损伤预防的需求较大,如何在备战训练阶段预防疾病和运动损伤,构建运动项目常见的运动创伤临床诊断和治疗大数据系统等也是需要关注的重点。

总之,人工智能已为运动表现领域带来了全新的变革:计算机视觉、传感器及其网络、可穿戴设备等技术在竞技体育训练和赛中实时数据监测等方面具有重要作用;数据挖掘技术可发现数据模式,支持训练和竞赛的决策;VR技术为特殊条件下的竞技能力维持提供条件;机器学习逐步向深度学习过渡,在图像识别、疾病损伤预防等众多领域取得成功。这些对于运动员竞技能力提升、身体动作调控、身心变化及适应能力改善、神经系统调节、比赛实时反馈和赛后分析、心理调控及伤病疲劳检测等都有很大帮助。

4. 人工智能提升运动表现的实践困境与反思

4.1 人工智能提升运动表现的科技基础与制度支撑薄弱

目前,国内外人工智能提升运动表现的应用面临着亟待解决的问题。国外对于人工智能在体育领域应用的研究起步较早,理论和技术较为先进,主要包括人工神经网络、智能算法、深度学习等基础研究,如Genetic Algorithm(遗传算法)、Neural Network(神经网络)、Pattern Recognition(模式识别)、Feature Extraction(特征提取)等,同时注重在实际应用系统中对系统的性能、效率进行研究。然而,强人工智能尚未实现关键技术的突破,目前仍处于弱人工智能阶段。人工智能本身的局限性将造成其在运动表现领域应用时产生局限,尤其是基础设施层中仿人体五感的各种类型传感器缺乏高集成度、统一感知协调的中控系统,对于获得的多方面数据无法进行一体化采集、加工与分析。在动作识别和姿态分析方面,人工智能的深度神经网络、硬件技术、存储硬件的采集时间和成本等自身局限也限制其在运动表现领域的进一步研究和应用,如何保证人工智能在提升运动表现的应用中不发生断层也是一个值得考虑的问题。

相较于国外在理论层面已开始重点加强机器学习、数据挖掘、计算机视觉等在体育领域应用的研究与创新,当前我国智能体育的发展仍处于未分化和初级阶段。国内研究主要集中于人工智能浅层理论应用布局以及基础体系构建的问题,理论研究热点主要集中在大数据、深度学习、机器学习、神经网络等方面,关于纯算法研究相对较少,涉及算法种类不多,且忽视在实际运用中对算法的优化。造成这一现象的主要原因包括:我国体育智能化的研究起步相对较晚[77],科技助力体育的政策供给不足,体育科技创新人才较为缺乏;在基础层、技术层存在资金和技术转化等具体制约条件,智能化科技手段和体育研究成果未能很好地满足竞技体育的实际需求;我国高校和科研院所在体育科技方向的研发能力不足,高水平体育科技实验室较少,其研究成果的质量以及成果转化力受限。因此,当前国内体育科技的投资更偏向终端市场[78]。在技术层面,国外牢牢掌握人工智能与体育融合技术的核心,并实现了各类智能科技在具体体育领域中的应用与融合。我国体育科技受上述条件的制约,目前还难以与人工智能等计算机技术深入融合,造成其供给的产品与服务功能不足、数据不精准、稳定性较差。

从推动竞技体育产业转型升级的关键要素看,受“固有技术—经济范式”的影响,我国在该领域的技术产业发展通常利用“渐进式技术创新”模式,在原有基础上不断积累、逐步发展。然而,相较于“渐进式技术创新”模式,“突破性技术—经济范式”创新模式显然更能高效推动该领域的生产力变革和产业结构调整[79]。由此可见,如何合理利用社会环境变革的拉动力和运动表现领域发展需求的驱动力,推动该领域竞技体育产业的“技术—经济范式”变迁将是未来的重难点。

4.2 人工智能提升运动表现存在身体“主体地位”被剥离的伦理风险

从人工智能提升运动表现的伦理风险方面看,人工智能逐渐隔离身体与技术的具身隶属关系,身体作为伦理主体与机器之间的界限不断被弱化。例如:赛博格的出现使身体获得更多解放的同时也面临异化危机;人工智能的无限性使用与过度依赖会剥离身体在体育中的主体地位,“无身”的体育将陷入严重的伦理困境。在技术中看不到人的身体,仅看到逻辑思维、数学模型与计算机运算,数据取代身体成为人生活的全部,人的身体成为脱离肢体运动与思考的“机械思维”,将重新坠入身心二元论的困境。同时,合理的伦理观念与约束在医学、生命科学等领域起到了重要作用。Sharkey[80]2008年在Science发表了《机器人的道德边界》(The Ethical Frontiers of Robotics),提出机器的诞生对于人类而言并非都是好事,智能机器参与人类生活后将给人类社会带来更加复杂的斗争,人类也因此必须学会干预智能机器所带来的问题,同时积极呼吁各国政府联手出台机器人道德规范。

规避人工智能提升运动表现的伦理风险的核心是明确数据信息处理的边界,避免“共享滥用”和“信息孤岛”。一方面,人工智能在提升运动表现应用中产生的数据对运动员竞技表现具有重要意义,而数据被无序利用、滥用会引发伦理争端;另一方面,失去数据信息的及时交流,对于人工智能提升运动表现的评价和未来数据信息的开发更是沉重的打击。由此可见,如何坚守伦理主体、厘清人工智能提升运动表现应用的边界,探讨人工智能提升运动表现领域内促进数据共享的可行性和数据共享健康发展政策的制定与完善,是在伦理视角下促进人工智能健康融入体育亟待解决的问题。

4.3 人工智能提升运动表现的信息安全问题显现

从人工智能提升运动表现领域的信息安全方面看,受大数据时代信息开放与共享环境的影响,教练员团队除了依赖能获取运动员各种数据的智能设备外,购买数据也是获取自身或对手数据的重要途径。基于数字化身体和运动信息,可建立运动员竞技能力档案,获取多角度、全方位针对运动员优劣势的数字画像。这从根本上增加了流通中数据的数量和种类,导致体育数据市场的交易规模不断扩大,并出现一些难以避免的信息安全问题,如运动员运动表现数据的权属不明、隐私泄露、监管缺失等问题在目前无法得到有效解决。除了对运动员训练和比赛数据信息的搜集外,通过云计算等智能数据分析方式对所获取的运动数据进行精准的“预测性分析”,从表层运动数据窥探和揣测运动员的运动习惯与偏好,从而得到具有核心竞争力的隐私信息,会引发更多信息安全问题。在此过程中被记录数据的运动员完全不知情,遑论其是否同意自身运动数据信息被使用,这将影响运动数据获取和体育竞赛的合法性和公平性。前人[81]研究结果显示,以机器学习、图像识别等为核心技术的人工智能在迅速发展过程中产生的技术漏洞将可能危及国家体育信息安全。此外,目前尚无明确的法律、法规对运动数据信息的获取、交易与处理进行监督和管控。由此可见,规范数据信息获取途径、保护运动数据信息交易的合法性、维护竞技体育数据信息的公平与安全是确保未来人工智能与体育融合基本信息安全的重要前提。

4.4 人工智能提升运动表现的法律支持缺失

法律在人工智能提升运动表现领域还存在空白之处。由于法律具有一定的滞后性,通过新技术产生的犯罪目前无法被法律及时规制,主要体现在法律责任主体不明确等方面。现行法律对犯罪责任主体的认定具有局限性,只有行为人直接将人工智能设备当作工具进行生产、利用的情形下,责任主体为利用人;对于智能运动设备在无自然人利用、操纵时自行发生的犯罪行为,其犯罪责任主体是人工智能设备还是使用者,抑或是发明者,难以判定。2017年2月,欧盟议会通过的《向委员会提议〈欧盟机器人民事法律规则〉报告》提出:①建议对机器人采取分类注册标准,针对不同类型的机器人提供不同的注册标准,由专门的管理机构负责,注册系统覆盖全联盟,注册信息中公示其基金信息,让使用者了解该机器人的基金情况和可能发生的赔付情况。②全球最早关于人工智能作为电子人主体的提议,具体内容是将人工智能作为法律主体,可以在机器人侵权和合同关系中独立承担责任,以此解决当前法律制度下人工智能实践的法律问题。③机器人保险是针对责任分配复杂的机器人实施的强制保险计划,包括机器人的行为和故障,也考虑到机器人实践中所有潜在的责任负担[82]。2018年我国制定的《十三届全国人大常委会立法规划》将人工智能确认为第三类立法项目,这是基于人工智能现实情况展开的立法,包括部门立法与地方立法,属于低层级的立法,同时缺乏专门的人工智能法律法规。因此,如何应对智能化体育带来的犯罪风险和这项技术对现行法律的挑战,以及如何通过合理的政策优化以智能化认定体育犯罪行为的责任主体,从而促进体育领域的人工智能设备在法律框架内健康发展和合理使用,是未来的研究重点和难点。

5. 人工智能提升运动表现的优化策略

以人工智能促进竞技体育高质量发展符合我国人民群众的需求,也是我国在2035年建成体育强国的重要体现之一。基于当前的世界格局和国际形势,需要从理论认知层面重视体育科技的自主创新,从技术应用层面探索全球化、多渠道的国际体育科技合作方式。

5.1 理论认知层面:强化制度与法律支撑,重视伦理与信息安全,构建人工智能“体育化”的理论支撑与政策环境

基于“加快推进体育改革创新步伐,更新体育理念,借鉴国外有益经验,为我国体育事业发展注入新的活力和动力”的要求,我国近两年发布了多份相关报告,如《中国人工智能发展报告2018》、2019年更新的《中国新一代人工智能发展报告2019》。在国家政策的支持下,人工智能在体育领域得到了快速发展与较为广泛的应用,同时,其他国家丰富的实践经验仍值得借鉴:2015年10月,美国国家经济委员会和科技政策办公室联合发布《美国国家创新战略》,精准医疗计划是其中的九大战略之一,目的在于依据个人基因信息为患者制定个体医疗方案;同年,日本发布《机器人新战略—愿景、战略和行动计划》,日本机器人革命的一大目标是使机器人应用于体育健康医疗等五大领域;2019年美国《国家人工智能研究与发展战略规划》显示,政府日益注重人工智能在医疗保健和医学方面的应用,提出开放数据集、创建医疗保健数据平台,利用大量医疗数据进行模型训练,可促进体育健康等领域的发展。2013年至今,欧洲体育健康领域人工智能的发展主要依托欧盟委员会及其资助政策:2013—2016年,由欧盟委员会资金支持的欧洲机器人协调行动(ROCK-EU)项目致力于促进专业协调技术路线图和实施创新活动,促进欧洲机器人技术利益相关者之间的合作,以及欧洲机器人技术在各领域的发展;2014年,欧盟启动投资28亿欧元的“SPARC”机器人研发计划,并在2020年的战略研究议程中提出,机器人技术在体育医疗保健中的使用已经对体育健康产业产生直接影响,且影响力将进一步扩大。

在具体理论与技术研发过程中,应厘清人工智能提升运动表现领域技术实践的重点与发展使命。智能化运动表现伴随运动员竞技能力的提升而出现,因此,体育科技领域应始终围绕我国竞技体育的训练需求,以运动员、身体运动和体育意识等竞技体育基本要素为核心,打造“训、科、教、医、服”集成的科学训练基地,开展智能运动表现分析研究。紧扣体育科学发展前沿,发挥科技对竞技体育的引领作用,将体育与人工智能等新兴技术的关系视为有节制且相互依靠的关系,从方法论上推动传统训练模式的变革,在教练员与运动员训练和比赛实践中融入数据驱动的新的训练理论和方法。

在伦理问题上,国内外在促进人工智能数据共享领域都有一些较为成功的尝试,如欧洲的《开放数据库协议》《知识共享的豁免》等协议,2017年我国地方政府颁布的首部相关法规《贵阳市政府数据共享开放条例》等。应充分了解现状,总结和分析人工智能领域成熟的相关伦理政策法规,以与我国人工智能在体育领域发展相适应的伦理原则和约束机制为理论指导,积极探讨突破这些伦理困境的可能性。同时,坚持身体主体地位,以体育伦理理论为指导,优化人工智能在体育领域应用的监管环境,推动人工智能与提升运动表现的健康融合。

在智能化体育背景下体育运动数据的便捷获取及使用与数据信息安全保护之间难以平衡,因此,应在人工智能提升运动表现领域建立信息使用的行业标准和国家法规,在共同遵守的行业规则下,打破人工智能化体育信息数据之间以及数据拥有者之间的壁垒,构建人工智能提升运动表现领域信息系统开放共享的生态格局,维护人工智能数据信息促进竞技体育发展的公平性。此外,加强运动员隐私数据信息保护,规范智能化设备获取与分析数据的合法性,维护竞技体育公平性是基于人工智能提升运动表现的前提。我国已实施的相关管理条例仅限于少数领域,如自然科学与工程技术科学相关的《科学数据管理办法》。欧盟的《通用数据保护条例》是目前该领域系统化的法律条例,不仅涉及数据营销的管束,也对数据控制者提出要求,在信息安全保障方面前进了一大步。随着人工智能信息产业的发展,在人工智能应用的其他领域,还需要政府有关部门加强监管:从政策上推动体育信息数据安全生态建设;从法律上建构自下而上、逐层细化、较为全面完善的智能化体育数据隐私权保护法律体系,完善智能化运动设备或技术侵权责任承担制度,积极探索责任划分和认定方法,通过针对具体风险引入法律法规,推动人工智能提升运动表现应用领域的健康发展。

此外,通过人工智能保障运动员竞技能力提升并非利用新兴技术削减、淡化甚至代替运动员的身体运动和教练员的专业知识与判断,因此,应通过各种形式的宣传和技术普及工作,帮助运动员、教练员和管理人员充分了解科技助力的重要性,促进其更新训练理念,从而积极利用科技助力体育工作。

5.2 技术研发层面:夯实科技创新基础,融合科技创新技术,突破科技创新壁垒,激活人工智能“体育化”的创新驱动

优异的比赛成绩是竞技体育的永恒目标,这决定了当前的体育科技需要将前沿技术快速应用于运动表现提升的过程中。因此,探索高效和实用的人工智能算法与模型,融合新材料与新技术,为竞技能力提升提供实证化、实用化帮助是重点研究方向。2016年美国发布了《为人工智能的未来做好准备》和《国家人工智能研发战略规划》重要报告,作为全球首份国家层面的人工智能发展研究报告,其对我国人工智能的体育应用具有较高的参考价值:国家出台人工智能应用于体育领域的指导性政策与建议;制定全国性、可持续的智慧体育应用标准,规范人工智能技术在体育训练和比赛中的使用原则和权限要求;扶植具有发展潜力的人工智能企业;鼓励人工智能体育实验基地或研究中心的建立,支持基础性与应用性研究项目,为新兴人工智能体育应用的研发提供实践平台等。牢固掌握与发展人工智能的深度神经网络与硬件技术,降低存储硬件的采集成本,加强人工智能关键性基础技术研究的投入,鼓励全国体育科技创新大赛等平台的新技术应用于体育活动,突破人工智能提升运动表现应用领域的技术壁垒。

运动员的运动数据对于人工智能与竞技体育的融合发展至关重要。因此,应充分考虑智能化体育时代的数据获取、分析、管理、共享和安全问题,提升智能设备的使用者和研发者的自律性,促进运动表现数据采集标准化,确保信息在法律允许的范围内使用。开发智能化体育设备的公共共享数据集和环境,建立体育数据信息共享平台。通过智能设备收集运动员训练与比赛过程的数据并提供给数据分析师,教练员根据分析师的分析结果判断运动员竞技状态,再将结果反馈给人工智能设备开发团队,帮助智能设备开发者完善产品质量。同时,分析运用不同智能化设备的运动员运动表现的发展差异,促进人工智能在体育领域开发与应用的经验共享,创新体育资源的有效供给方式,实现运动员训练需求的个性化定制服务。

聚焦运动表现领域发展的关键性问题,引导科技创新力量进入体育领域,鼓励高等院校、科研院所及高科技企业共同组成科技攻关研发团队或联合实验室,加快对关键性核心技术的攻关,实现智能化体育装备、训练器材、体育专用芯片的自主研发。融合型人才的培育是重中之重,需要不断壮大体育科技创新人才队伍,培育一批能够符合竞技体育需要,了解运动表现复杂性,又能进行相关智能化研发的专业型复合技术人才。充分利用世界人工智能科技大会等交流平台,促进我国人才培养与现代产业、学科发展三者协同推进的创新驱动。支持鼓励各高校成立体育工程学院,开设智能体育工程、生物医学工程等专业,完善体育人工智能人才培养机制。另外,针对不同运动项目的竞赛与训练特点,人工智能的应用落地应充分挖掘市场需求,形成专项运动表现大数据库,挖掘、分析运动表现规律,打造数据驱动的精准训练模式,促进技战术理念创新,进一步突破人工智能提升运动表现的技术壁垒。

6. 结束语

创新是引领发展的第一动力,其中科技创新是核心要素。科技引领已成为提升体育竞争力、传播力与影响力的主要途径。人工智能在体育领域的应用与发展是科技与体育有效融合的具体体现。放眼全球,科技在竞技体育中的作用越来越突出,各国竞技体育实力的激烈竞争也是各国科技创新能力的直接较量。人工智能提升运动表现已成为各国体育实力竞争的关键,且已迅速成为各国科学研究与科技研发的热点与重点。针对人工智能提升运动表现全过程中的选材、训练、参赛、竞赛、办赛等重大需求,开展一系列关键技术自主研发是支撑竞技体育“为国争光”使命、推动体育强国建设的关键路径。同时,人工智能提升运动表现领域的制度与法律建设、伦理与信息安全问题也是值得深入研究和解决的理论与实践问题。

作者贡献声明:苏宴锋:提出论文选题与思路,设计论文框架,撰写论文;作者贡献声明:赵生辉:调研文献,统计数据,修改论文;作者贡献声明:李文浩、张文栋:调研文献,核实数据;作者贡献声明:张铭鑫:完善论文选题与思路,设计论文框架,核实数据。 -

[1] 张鑫,王明辉. 中国人工智能发展态势及其促进策略[J]. 改革,2019(9):31-44 [2] 郝世丽,冷雪,薛欣. 我国体育科技研究述评[J]. 当代体育科技,2021,11(4):202-204 [3] 曹彧. 体育事业在改革中取得新成就[N]. 中国体育报, 2017-12-24(2) [4] 郑芳,徐伟康. 我国智能体育:兴起、发展与对策研究[J]. 体育科学,2019,39(12):14-24 [5] 陈小平. 人工智能的历史进步、目标定位和思维演化[J]. 开放时代,2018(6):31-48,6 doi: 10.3969/j.issn.1004-2938.2018.06.005 [6] 周静芝,彭玉鑫,郑芳,等. 智能体育发展研究[J]. 浙江体育科学,2020,42(1):25-31 doi: 10.3969/j.issn.1004-3624.2020.01.005 [7] 江小涓. 体育产业发展:新的机遇与挑战[J]. 体育科学,2019,39(7):3-11 [8] 田麦久,田烈,高玉花. 运动训练理论核心概念的界定及认知的深化[J]. 天津体育学院学报,2020,35(5):497-505,512 [9] 王卫兵. 大学生网球运动员的内隐自尊、自我妨碍与运动表现的关系研究[D]. 武汉: 武汉体育学院, 2006: 24 [10] SCHENK M,MILTENBERGER R. A review of behavioral interventions to enhance sports performance[J]. Behavioral Interventions,2019,34(2):248-279 doi: 10.1002/bin.1659

[11] 人工智能全球2000位最具影响力学者榜单发布[J]. 智能城市, 2020, 6(1): 184 [12] LECOUTERE J,THIELENS A,AGNEESSENS S,et al. Wireless fidelity electromagnetic field exposure monitoring with wearable body sensor networks[J]. IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems,2016,10(3):770-786

[13] MANNINI A,SABATINI A M. Machine learning methods for classifying human physical activity from on-body accelerometers[J]. Sensors,2010,10(2):1154-1175 doi: 10.3390/s100201154

[14] LIU Y Z,JI Y L. Target recognition of sport athletes based on deep learning and convolutional neural network[J]. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems,2021,40(2):2253-2263 doi: 10.3233/JIFS-189223

[15] KHAN M A,ZHANG Y D,ALLISON M,et al. A fused heterogeneous deep neural network and robust feature selection framework for human actions recognition[J]. Arabian Journal for Science and Engineering,2021:1-16

[16] MONTOLIU R,MARTIN-FELEZ R,TORRES-SOSPEDRA J,et al. Team activity recognition in Association Football using a Bag-of-Words-based method[J]. Human Movement Science,2015,41:165-178 doi: 10.1016/j.humov.2015.03.007

[17] ZHANG L,LI N. Material analysis and big data monitoring of sports training equipment based on machine learning algorithm[J]. Neural Computing and Applications,2022,34(4):2749-2763 doi: 10.1007/s00521-021-05852-8

[18] BAČIĆ D,FADLALA A. Business information visualization intellectual contributions:An integrative framework of visualization capabilities and dimensions of visual intelligence[J]. Decision Support Systems,2016,89:77-86 doi: 10.1016/j.dss.2016.06.011

[19] DAVENPORT T H. Analytics in sports: The new science of winning[EB/OL]. [2022-06-11]. https://www.sas.com/en/whitepapers/iia-analytics-in-sports-106993.html

[20] 聂鑫,邓赢未. 探究智慧场馆的发展与建设思路[J]. 当代体育科技,2020,10(30):238-240 [21] WANG Y. Application of ant colony algorithm and artificial intelligence in training simulation of athletes in sports arena[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing,2022,13(1):19

[22] 苑廷刚,陈骐,王国杰,等. 科技助力国家田径队智能化训练场馆建设需求和功能设计研究[J]. 北京体育大学学报,2020,43(7):105-115 [23] VERLIC M, ZORMAN M, MERTIK M. iAPERAS-intelligent athlete's personal assistant[C]//18th IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems. Dublin, Ireland. IEEE: 134-138

[24] YU Y,GAO P. Application of computer-aided intelligent training in sports control[J]. Advanced Materials Research,2010,171-172:588-591 doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.171-172.588

[25] LAI C. The application of computer aided technology in the sport training (CAS)[J]. Applied Mechanics and Materials,2014,644-650:5753-5755 doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.644-650.5753

[26] 张燕,张浩淼,宣博凯,等. 基于ADAMS的人体下肢运动分析及仿真[J]. 系统仿真学报,2017,29(5):988-995,1004 [27] 王晓伟,姚绪梁,王峰,等. 基于滑模控制的AUV运动仿真系统[J]. 控制工程,2017,24(12):2526-2533 [28] 刘昊扬. 基于人工智能的运动教练系统分析与展望[J]. 北京体育大学学报,2018,41(4):55-60 [29] MATOS P, ROCHA J, GONCALVES R, et al. Smart coach: A recommendation system for young football athletes[M]//NOVAIS P, LLORET J, CHAMOSO P. Ambient Intelligence – Software and Applications –, 10th International Symposium on Ambient Intelligence. Cham : Springer, 2019: 171-178

[30] 宗立波,宋一凡,王熠明,等. 体育视频分析中姿态估计进展的综述[J]. 小型微型计算机系统,2020,41(8):1751-1757 doi: 10.3969/j.issn.1000-1220.2020.08.030 [31] KO J,JANG S W,LEE H T,et al. Effects of virtual reality and non-virtual reality exercises on the exercise capacity and concentration of users in a ski exergame:Comparative study[J]. JMIR Serious Games,2020,8(4):e16693 doi: 10.2196/16693

[32] BROWNLIE L. Aerodynamic drag reduction in winter sports:The quest for "free speed"[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers,Part P:Journal of Sports Engineering and Technology,2021,235(4):365-404 doi: 10.1177/1754337120921091

[33] 庄薇,邵恩,朱志强,等. 基于世界级运动员身体形态、机能及素质特征的雪上项目冠军模型研究[J]. 体育科学,2018,38(10):80-88 [34] COTE T,BALTZELL A,DIEHL R. A qualitative exploration of division I tennis players completing the mindfulness meditation training for sport 2.0 program[J]. The Sport Psychologist,2019,33(3):203-212 doi: 10.1123/tsp.2017-0155

[35] STOEVE M,SCHULDHAUS D,GAMP A,et al. From the laboratory to the field:IMU-based shot and pass detection in football training and game scenarios using deep learning[J]. Sensors,2021,21(9):3071 doi: 10.3390/s21093071

[36] MOORE G B, YIN R K, LAHM E A. Robotics, artificial intelligence, computer simulation: Future applications in special education [EB/OL]. [2022-06-11]. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED261496.pdf

[37] MATSUMOTO O, KOMORIYA K, TODA K, et al. Autonomous traveling control of the "TAO Aicle" intelligent wheelchair[C]. 2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2006: 4322-4327

[38] 汤敏,俞新星,任勇. 基于蓝牙RSSI定位的盲人辅助系统[J]. 信息与电脑(理论版),2019(9):107-108,112 [39] CHEN Z,LEE H J. Knowledge-guided visual perception of 3-D human gait from a single image sequence[J]. IEEE Transactions on Systems,Man,and Cybernetics,1992,22(2):336-342 doi: 10.1109/21.148408

[40] KURAKAKE S, NEVATIA R. Description and tracking of moving articulated objects[C]// 11th IAPR International Conference on Pattern Recognition. The Hague, Netherlands. IEEE: 491-495

[41] KALE A,SUNDARESAN A,RAJAGOPALAN A N,et al. Identification of humans using gait[J]. IEEE Transactions on Image Processing,2004,13(9):1163-1173 doi: 10.1109/TIP.2004.832865

[42] KAHOL K, TRIPATHI P, PANCHANATHAN S. Automated gesture segmentation from dance sequences[C]//Sixth IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition. Seoul, ROK. IEEE, 2004: 883-888

[43] 郭利,姬晓飞,李平,等. 基于混合特征的人体动作识别改进算法[J]. 计算机应用研究,2013,30(2):601-604 doi: 10.3969/j.issn.1001-3695.2013.02.079 [44] ZHANG J Y. Sports combination training action recognition based on SMO algorithm optimization model[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing,2021:1-12

[45] YUAN M Z. An analysis model of sports human body based on computer vision tracking technology[J]. International Journal of Technology Management,2017(4):71-73

[46] CHEN L,WANG W. Analysis of technical features in basketball video based on deep learning algorithm[J]. Signal Processing:Image Communication,2020,83:115786 doi: 10.1016/j.image.2020.115786

[47] LI S S,HUO S L,KE W. Intelligent decision-making system for martial arts competition using deep learning[J]. Mobile Information Systems,2021:1-8

[48] GLØERSEN Ø,GILGIEN M. Classification of cross-country ski skating sub-technique can be automated using carrier-phase differential GNSS measurements of the head's position[J]. Sensors,2021,21(8):2705 doi: 10.3390/s21082705

[49] ZHANG P,ZHENG L H,JIANG Y,et al. Tracking soccer players using spatio-temporal context learning under multiple views[J]. Multimedia Tools and Applications,2018,77(15):18935-18955 doi: 10.1007/s11042-017-5316-3

[50] WUNDERSITZ D W T,JOSMAN C,GUPTA R,et al. Classification of team sport activities using a single wearable tracking device[J]. Journal of Biomechanics,2015,48(15):3975-3981 doi: 10.1016/j.jbiomech.2015.09.015

[51] YANG W R. Analysis of sports image detection technology based on machine learning[J]. EURASIP Journal on Image and Video Processing,2019:17

[52] LAPHAM A C,BARTLETT R M. The use of artificial intelligence in the analysis of sports performance:A review of applications in human gait analysis and future directions for sports biomechanics[J]. Journal of Sports Sciences,1995,13(3):229-237 doi: 10.1080/02640419508732232

[53] MCCABE A. An artificially intelligent sports tipper[M]//MCKAY B, SLANEY J. AI2002: Advances in artificial intelligence. Berlin, Heidelberg: Springer, 2002: 718

[54] REED D,O’DONOGHUE P. Development and application of computer-based prediction methods[J]. International Journal of Performance Analysis in Sport,2005,5(3):12-28 doi: 10.1080/24748668.2005.11868334

[55] MCCABE A, TREVATHAN J. Artificial intelligence in sports prediction[C]//Fifth International Conference on Information Technology: New Generations(ITNG 2008). Las Vegas, NV, USA. IEEE: 1194-1197

[56] 尹亚晶. 基于数据挖掘的体育评价决策支持系统开发与研究[J]. 现代电子技术,2017,40(9):108-111 [57] SHAN Y,MAI Y H. Simulation of sports action recognition based on maximum spanning tree algorithm[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing,2021:1-11

[58] KUSMAKAR S,SHELYAG S,ZHU Y,et al. Machine learning enabled team performance analysis in the dynamical environment of soccer[J]. IEEE Access,2020,8:90266-90279 doi: 10.1109/ACCESS.2020.2992025

[59] 付瑞. 论前中国女篮主教练汤姆·马赫的执教理念[J]. 体育文化导刊,2017(6):98-101,123 [60] 李晓勇. 视频分析系统在篮球训练与比赛中的应用[J]. 辽宁体育科技,2015,37(6):123-124 doi: 10.3969/j.issn.1007-6204.2015.06.041 [61] XU Y J. A sports training video classification model based on deep learning[J]. Scientific Programming,2021:1-11

[62] 李炳臻,刘克,顾佼佼,等. 卷积神经网络研究综述[J]. 计算机时代,2021(4):8-12,17 [63] STEIN M,JANETZKO H,LAMPRECHT A,et al. Bring it to the pitch:Combining video and movement data to enhance team sport analysis[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics,2018,24(1):13-22 doi: 10.1109/TVCG.2017.2745181

[64] BAILON C,DAMAS M,POMARES H,et al. SPIRA:An automatic system to support lower limb injury assessment[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing,2019,10(6):2111-2123 doi: 10.1007/s12652-018-0722-6

[65] TAKAGI H. Interactive evolutionary computation for analyzing human awareness mechanisms[J]. Applied Computational Intelligence and Soft Computing,2012:1-8

[66] 李坚孝,吴家隐,李云锦,等. 基于互联网+机器学习的心理健康预警技术[J]. 电子技术与软件工程,2019(8):148 [67] 钱锦昕,余嘉元. 基于IRT的量子遗传算法选题策略[J]. 心理科学,2016,39(4):796-800 [68] 赵祁伟,陆颖之,周成林. 新兴技术融合发展下竞技运动心理学研究进展、实践与展望[J]. 上海体育学院学报,2020,44(11):18-27,54 doi: 10.16099/j.sus.2020.11.003 [69] KHOURY M J,IOANNIDIS J P. Medicine. Big data meets public health[J]. Science,2014,346(6213):1054-1055 doi: 10.1126/science.aaa2709

[70] ALBU A, STANCIU L. Benefits of using artificial intelligence in medical predictions[C]//2015 E-Health and Bioengineering Conference(EHB). Iasi, Romania. IEEE: 1-4

[71] TANG D P. Hybridized hierarchical deep convolutional neural network for sports rehabilitation exercises[J]. IEEE Access,2020,8:118969-118977 doi: 10.1109/ACCESS.2020.3005189

[72] ZHUANG J,SUN J L,YUAN G L. Arrhythmia diagnosis of young martial arts athletes based on deep learning for smart medical care[J]. Neural Computing and Applications,2021:1-12

[73] OLIVER J L,AYALA F,DE STE CROIX M B A,et al. Using machine learning to improve our understanding of injury risk and prediction in elite male youth football players[J]. Journal of Science and Medicine in Sport,2020,23(11):1044-1048 doi: 10.1016/j.jsams.2020.04.021

[74] SONG H S,HAN X Y,MONTENEGRO-MARIN C E,et al. Secure prediction and assessment of sports injuries using deep learning based convolutional neural network[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing,2021,12(3):3399-3410 doi: 10.1007/s12652-020-02560-4

[75] 梁智敏,陈骐,肖书明,等. 利用热成像技术对心率进行无接触检测的研究[J]. 中国体育科技,2018,54(1):136-145 [76] LI G Q. Research on sports simulation and fatigue characteristics of athletes based on machine learning[J]. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems,2021,40(4):7531-7542

[77] 张鑫,王明辉. 中国人工智能发展态势及其促进策略[J]. 改革,2019(9):31-44 [78] 卫平,范佳琪. 中美人工智能产业发展比较分析[J]. 科技管理研究,2020,40(3):141-146 doi: 10.3969/j.issn.1000-7695.2020.3.022 [79] 金碚. 中国工业的转型升级[J]. 中国工业经济,2011(7):5-14,25 doi: 10.19581/j.cnki.ciejournal.2011.07.001 [80] SHARKEY N. The ethical frontiers of robotics[J]. Science,2008,322(5909):1800-1801 doi: 10.1126/science.1164582

[81] 刘正,曹宇. 智慧体育的伦理审视[J]. 体育文化导刊,2018(3):149-153 doi: 10.3969/j.issn.1671-1572.2018.03.031 [82] 司晓,曹建峰. 论人工智能的民事责任:以自动驾驶汽车和智能机器人为切入点[J]. 法律科学(西北政法大学学报),2017,35(5):166-173 -

期刊类型引用(44)

1. 李强. AI技术在青少年篮球训练中的应用效果研究. 文体用品与科技. 2025(01): 112-114 .  百度学术

百度学术

2. 安伟江,金鑫. 人工智能融入高校速度滑冰教学的策略. 文体用品与科技. 2025(03): 169-171 .  百度学术

百度学术

3. 彭国强,余雷. 新质生产力赋能中国竞技体育高质量发展:理论逻辑、动力机制与实现路径. 体育科学. 2025(01): 38-51 .  百度学术

百度学术

4. 汪菊培,聂雪建. 智慧体育在提升运动训练效果中的方法概述. 文体用品与科技. 2025(07): 169-171 .  百度学术

百度学术

5. 李木子,杨青. 数智赋能竞技体育后备人才培养的机理与路径研究. 天津体育学院学报. 2025(02): 226-234 .  百度学术

百度学术

6. 岑炫震,宋杨,孙冬,顾耀东. 数字技术赋能残疾人体育发展的影响因素与应对策略. 宁波大学学报(人文科学版). 2025(03): 44-57 .  百度学术

百度学术

7. 曾炳富,万利. 元宇宙赋能竞技体育高质量发展的逻辑、困境与策略研究. 湖北体育科技. 2025(03): 19-25 .  百度学术

百度学术

8. 陈吉栋. 公私交融的人工智能法. 东方法学. 2024(02): 63-75 .  百度学术

百度学术

9. 苗承佳. 人工智能可穿戴装备与视觉目标跟踪技术在体育运动中的运用分析. 文体用品与科技. 2024(07): 162-164 .  百度学术

百度学术

10. 张文福,陈思琦. 新文科背景下ChatGPT介入民族传统体育育人的价值指涉与路向. 南京体育学院学报. 2024(02): 13-20 .  百度学术

百度学术

11. 王颖,魏敏敏,张凤彪. 人工智能与全民健身融合:现实基础、践行困境与破解路径. 天津体育学院学报. 2024(02): 175-182 .  百度学术

百度学术

12. 高学博,杨继宏. 基于机器学习的游泳运动训练方法研究. 兰州文理学院学报(自然科学版). 2024(03): 110-114 .  百度学术

百度学术

13. 陈刚. 第52届体操世锦赛男子团体决赛竞争格局对巴黎奥运备战的启示. 当代体育科技. 2024(10): 195-198 .  百度学术

百度学术

14. 熊波. 体育数据的分类分级保护:概念、问题与路径. 上海体育大学学报. 2024(06): 14-26+38 .  本站查看

本站查看

15. 熊焰,贾文杰. 运动训练学科学化辨析. 天津体育学院学报. 2024(03): 326-332+349 .  百度学术

百度学术

16. 崔家宝,麦伟栅,陈小蓉. 青少年竞技后备人才数字档案系统的创建与运用. 中国体育科技. 2024(03): 23-29 .  百度学术

百度学术

17. 王继红,毛丽娟,张治. 基于计算体育学的体育教育新模式探索与实践. 中国电化教育. 2024(06): 117-127 .  百度学术

百度学术

18. 朱建明,施丹丹. 中国体育学术英文期刊的画像分析:以Journal of Sport and Health Science为例. 福建体育科技. 2024(03): 60-66+75 .  百度学术

百度学术

19. 李博,黄汉升. 体育人工智能领域研究生培养的理性审视与实践方略. 上海体育大学学报. 2024(07): 76-85 .  本站查看

本站查看

20. 王家宏,董宏. 人工智能赋能青少年体育健康促进高质量发展路径研究. 北京体育大学学报. 2024(04): 1-11 .  百度学术

百度学术

21. 谢彬. 机器学习与职业院校网球教学的融合:智能辅助训练系统的设计与应用. 网球天地. 2024(06): 58-60 .  百度学术

百度学术

22. 贾遇珍. 智能革命与体坛未来:人工智能在体育领域的应用及其深远影响. 文体用品与科技. 2024(14): 196-198 .  百度学术

百度学术

23. 代定辉,胡翔宇. 从围棋人机大战看人工智能对现代竞技体育影响研究. 文体用品与科技. 2024(14): 184-186 .  百度学术

百度学术

24. 侯君利,朱良昊. 全球人工智能技术在体育领域的应用态势研究——专利计量分析视角. 哈尔滨体育学院学报. 2024(04): 42-54 .  百度学术

百度学术

25. 崔恩灏,庞雪林. Sora在民族传统体育发展中的应用研究. 当代体育科技. 2024(20): 110-112+118 .  百度学术

百度学术

26. 莎丽娃. 智能时代赛博格体育教师身份协商与教育新景观. 吉林体育学院学报. 2024(03): 22-29 .  百度学术

百度学术

27. 尹颖,吴文宇. 新科技赋能竞技体育高质量发展的作用机制、现实障碍与推进路径. 体育科技文献通报. 2024(07): 64-68 .  百度学术

百度学术

28. 陈加利. 可穿戴设备在篮球运动员训练中的应用及效果分析. 文体用品与科技. 2024(16): 136-138 .  百度学术

百度学术

29. 李阳,王长权. 我国体育人工智能领域研究的演进、热点与前沿——基于CiteSpace知识图谱的可视化计量分析. 南京体育学院学报. 2024(08): 17-26 .  百度学术

百度学术

30. 颜秀真,曹景川. 我国体育伦理学研究热点、演进脉络、问题审视及发展趋势. 体育研究与教育. 2024(05): 10-16+23 .  百度学术

百度学术

31. 尹志华,练宇潇,贾晨昱,牛晓. 人工智能融入体育与健康跨学科主题教学的框架构建与推进策略. 成都体育学院学报. 2024(05): 16-26 .  百度学术

百度学术

32. 温钦增. 运动智能臂带对高中足球运动员体能训练负荷监测的效果分析. 当代体育科技. 2024(27): 15-18 .  百度学术

百度学术

33. 蒋宏宇,梁沛力. 人口老龄化背景下我国智能体育的目标指向与推进策略. 湖南科技大学学报(社会科学版). 2024(05): 137-145 .  百度学术

百度学术

34. 王贺壮. 新技术背景下运动员竞技能力发展的机遇、挑战与策略. 南昌工程学院学报. 2024(05): 111-116 .  百度学术

百度学术

35. 蒋海浪,张如磊. 可穿戴设备在运动训练中的应用研究. 当代体育科技. 2024(31): 32-34 .  百度学术

百度学术

36. 邓庆昌,陈春莉,张斌,冯荣昌,梁飞. 中国优秀残疾人游泳运动员脊柱侧弯康复体能训练个案研究. 体育科技. 2024(06): 33-37+40 .  百度学术

百度学术

37. 方千华,张阳. 数字时代高校体育专业教师数字素养的价值意蕴、现实挑战及提升路径. 西安体育学院学报. 2024(05): 583-591 .  百度学术

百度学术

38. 王智慧. 对话ChatGPT:体育社会学的优势何在?. 武汉体育学院学报. 2023(05): 5-12+43 .  百度学术

百度学术

39. 孙训涛,周德来,坦博夫斯基阿纳托利·尼古拉耶维奇. 人工智能融入高校速度滑冰课程教学的研究. 冰雪运动. 2023(03): 60-64 .  百度学术

百度学术

40. 宋雨馨,李博. ChatGPT对体育领域带来的机遇与挑战. 体育科技文献通报. 2023(07): 231-234+247 .  百度学术

百度学术

41. 张致铜,王格,田奔奔,王靖江,简玉童. ChatGPT时代体育商业模式的概念内涵、模式类型与研究框架. 湖北体育科技. 2023(10): 979-983+988 .  百度学术

百度学术

42. 史金田,吴彰忠,钟亚平. 人工智能与体育:应用场景、风险检视、消解策略. 体育科技文献通报. 2023(10): 202-204+210 .  百度学术

百度学术

43. 蔡勇. 大数据对排球运动发展的影响研究. 文体用品与科技. 2023(24): 127-129 .  百度学术

百度学术

44. 职国宇,李瑞杰,宋业猛,冯加付. 基于深度学习的竞技体育运动表现视频分析研究进展. 西安体育学院学报. 2023(06): 657-669 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(16)

下载:

下载: