Art of Human Body in Sport in Ancient Greece and Its Images in the Olympic VisualOn the Constructing Logic of Sports Images with a Case Study of "Discobolus"

-

摘要:

体育视觉形象取材于体育运动,是体育精神的重要载体,在体育文化的传播中产生深远影响。以“掷铁饼者”这一标志性的全球体育视觉形象为考察对象,综合运用风格学、图像学方法,揭示古希腊运动人体艺术的表现特征及其与奥林匹克运动之间的联系。认为:古希腊奥林匹克运动及其艺术根植于共同的社会历史和文化生活,奥林匹克运动中人体迸发出的力量和美是古希腊雕塑艺术表现的核心主题。希腊艺术中运动人体的塑造依循古希腊的美学原则和理想,并在隐匿的平面特征中承续源自古埃及的视觉传统。《掷铁饼者》展现的理想人体的塑造方式实现了奥林匹克运动与古典艺术的高度融合,同时又超越了运动和现实本身,成为美的理想表征,从而使该形象在奥林匹克文化中不断被重新演绎,以高度固化的象征形态在各种媒介中广泛传播,成为奥林匹克乃至体育文化的视觉符号。

Abstract:Originated from sports, sports images are important representation of the sport spirit, playing a profound role in the dissemination of sport culture. Based on the "Discobolus", a global iconic sports image, the characteristics of athletic body art in ancient Greece and their relationship with the Olympic Games are explored by stylistics and iconography. Rooted in the shared history and cultural life in ancient Greece, power and beauty of human body in Olympia became a central theme in the art of sculpture in ancient Greece. The image construction of the athletic human body in Greek art followed the aesthetic principles and ideals of ancient Greece, inheriting the Egyptian visual tradition in its concealed flat features. The production of ideal human body represented in Discobolus, made the integration of Olympic sports and ancient art perfectly well; in th meanwhile, it surpassed sport and reality, becoming the representation of beauty. It was this "ideal beauty" that made the image widely disseminated in various media, with a highly fixed symbolic form, and became the visual symbol of the Olympics and even the sport culture.

-

Keywords:

- sports visual image /

- Discobolus /

- human body in sport /

- power /

- ideal beauty /

- Olympic visual

-

1. 引言:作为全球体育视觉形象的“掷铁饼者”

体育视觉形象取材于体育活动,是体育精神的载体和可视化传达。从古希腊盛放橄榄油奖品的陶瓶上的图案,到今天奥林匹克运动会开幕式上的文化展示,体育视觉形象在体育文化的交流和传播中产生着深远影响。同时,那些全球范围内广泛流传的体育视觉形象也是艺术建构的结果:从运动员的雕像到海报设计,从场馆建筑到绘画,乃至体育服饰设计,都试图以艺术的方式为体育精神找到最恰切的表现形式。由此引发一个问题:体育视觉形象的建构逻辑是什么?或者说,如何建构理想的、能够被普遍接受的体育视觉形象?探讨这一问题对于中国体育视觉形象在今日全球化语境中的建构有着重要的启发意义。

现实问题的探究需要根植于历史智慧的发现和阐释,对案例的深度解读有利于从精微的角度寻求整体问题的解决方案。因此,对于以上问题可以从历史出发,以古老的、较为通行的全球体育视觉形象为案例展开讨论,而这个案例非“掷铁饼者”莫属。本文聚焦“掷铁饼者”这一全球通行的体育视觉形象,以古希腊雕塑《掷铁饼者》为案例,探讨古希腊运动人体的艺术表现与奥林匹克运动之间的关系,通过视觉语言分析《掷铁饼者》的艺术塑造原则,进而探讨“掷铁饼者”这一体育视觉形象得以产生的历史语境和建构逻辑。

“掷铁饼者”展示了一个用力扭转身体的男子形象,该形象在颁发给运动员的奖杯,以及奥运会宣传海报、纪念币、纪念邮票等上屡见不鲜。1896年,希腊人为纪念首届现代奥运会在希腊举办发行了一套邮票,其中2枚选用了“掷铁饼者”形象;1948年伦敦奥运会的官方宣传海报采用大英博物馆馆藏汤利(Townley)版“掷铁饼者”形象[图1(a)];1953年圣马力诺发行了一枚等腰直角三角形内含“掷铁饼者”形象的邮票,1959年加上“Universiade Torino”的标志,成为首届世界大学生运动会的纪念邮票;1976年丹麦哥本哈根皇家瓷器(Royal Copenhagen)为加拿大蒙特利尔奥运会制作了“掷铁饼者”形象的青花高浮雕瓷盘[图1(b)];1983年美国洛杉矶奥运会发行了“掷铁饼者”形象的纪念硬币;1996年是首届现代奥运会举办的100周年,美国亚特兰大奥运会发行了“掷铁饼者”形象的纪念邮票;2000年意大利以“掷铁饼者”形象发行了悉尼奥运会纪念邮票[图1(c)];2004年欧盟以“掷铁饼者”形象为希腊奥运会发行了欧元纪念硬币[图1(d)];2022年9月,巴黎铸币厂新鲜出炉了一枚“掷铁饼者”形象的纪念银币。与此同时,读者们早已习以为常,“掷铁饼者”这一形象频繁出现在古今中外以体育为题材的书籍封面上。

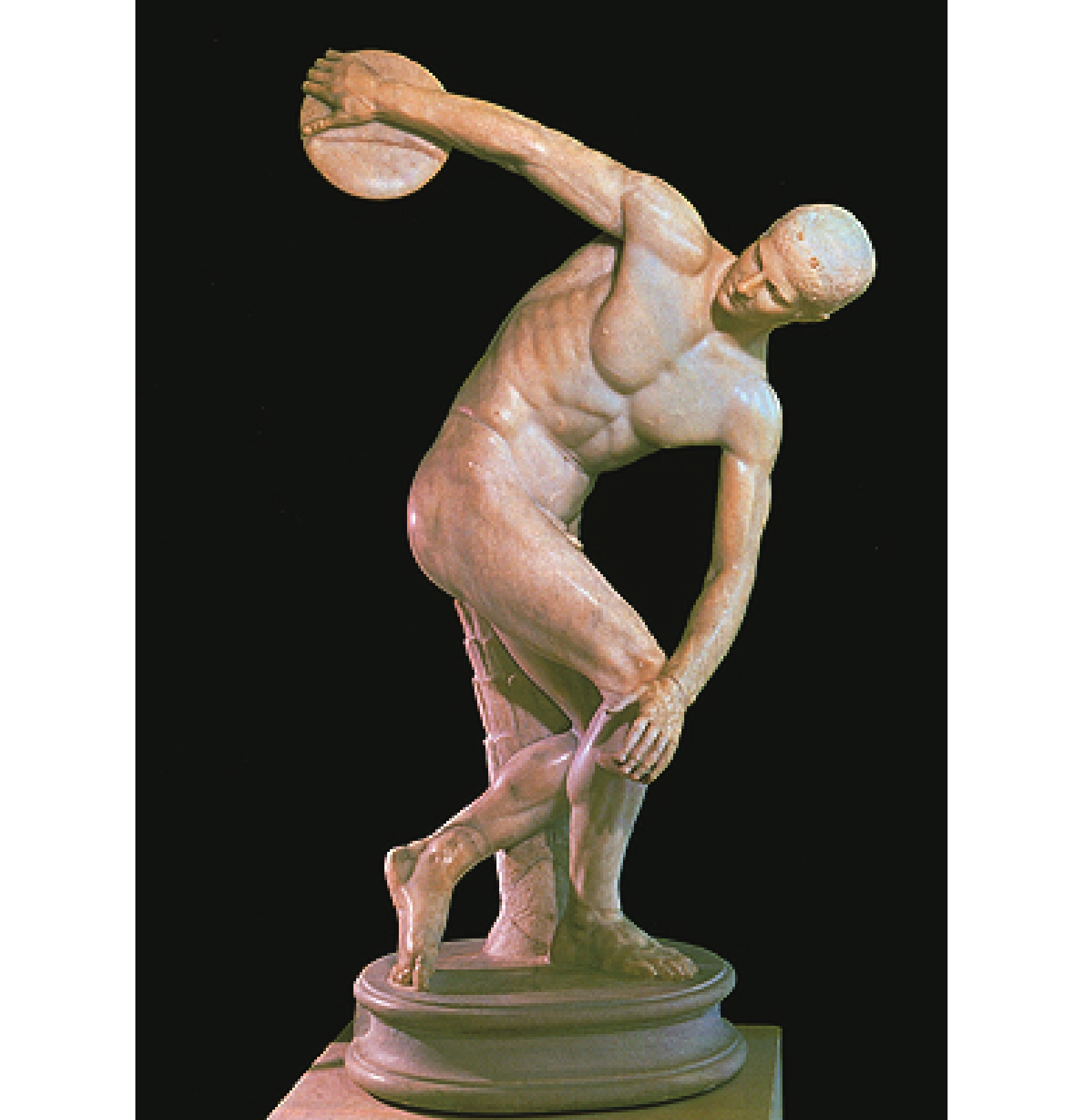

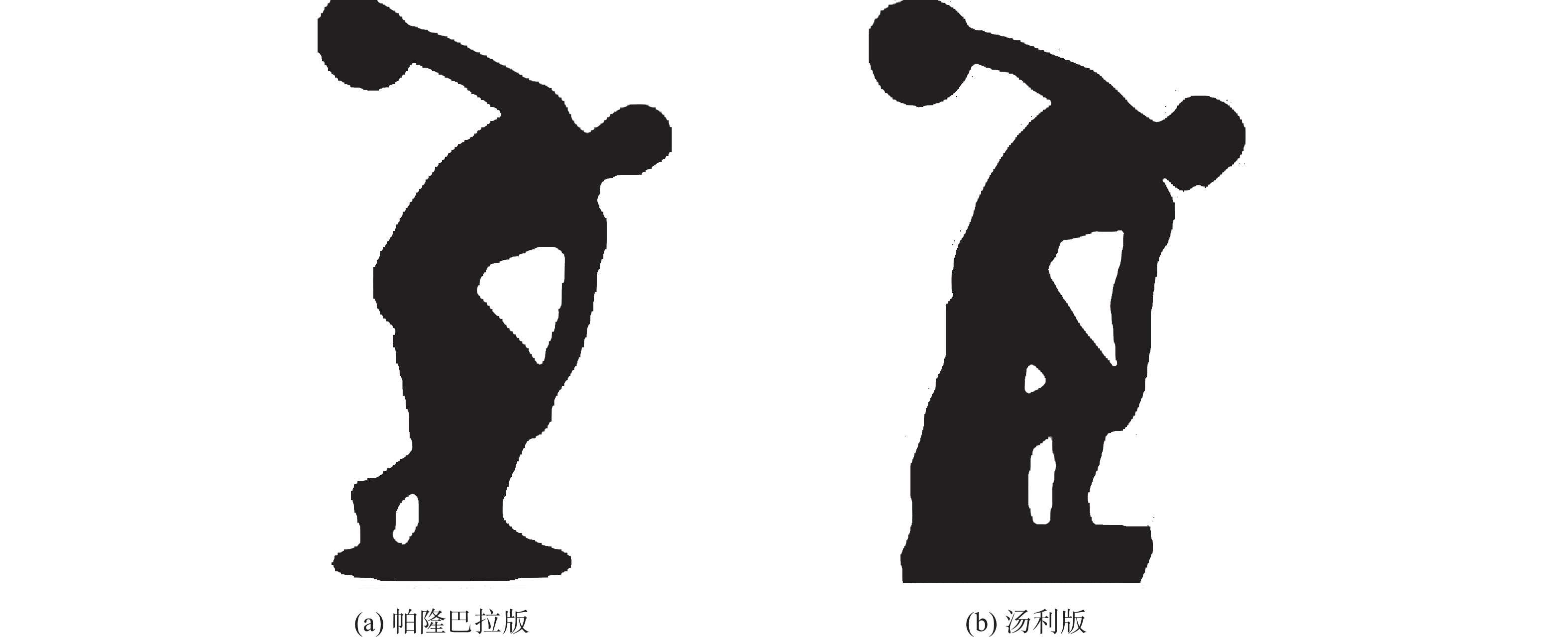

以上列举诸形象的视觉来源都可以追溯到古希腊雕塑《掷铁饼者》(原名Discobolus,英文名Discus Thrower)(图2)。该雕塑取材于古希腊时期人们热衷的体育竞技活动,作者是古希腊的米隆(Myron,活跃于公元前480—前440年),创作于公元前450年左右,原是一尊青铜雕塑,现已失传。古罗马人追慕古希腊文化,为这尊雕塑制作了许多大理石复制品,目前流传于世的复制品中有2件最为知名:一件是1781年3月在罗马艾斯奎林山(Esquiline Hill)出土,现藏于罗马国立博物馆的帕隆巴拉(Palombara)版《掷铁饼者》,雕像头部向右后侧转,朝向抛掷铁饼的右臂,现刊载于美术史教材和著作上的《掷铁饼者》雕塑图片多取自此件;另一件也是大理石复制品,1791年在蒂沃利的哈德良别墅(Hadrian’s Villa at Tivoli)被发现,随后被英国文物收藏者查理斯·汤利(Charles Townley)纳入私人收藏,查理斯·汤利去世后这件雕塑进入大英博物馆,因此也被称为汤利版《掷铁饼者》。汤利版《掷铁饼者》出土时破损严重,头部残缺,根据当时文物修复的惯例对这件作品进行了修复,在颈部安装了一个年龄相仿的头,头部看向右脚,而不是扭头微微看向铁饼的方向,这一形象一直延续至今。汤利版《掷铁饼者》形象也偶见于运动竞技宣传,如1948年伦敦奥运会以汤利版《掷铁饼者》形象制作了宣传海报[图1(a)];2008年北京奥运会前,上海博物馆与大英博物馆共同主办了“古代奥林匹克运动与艺术”展览,展品也包括汤利版《掷铁饼者》[1]24。此外,1793年在蒂沃利,艺术家和古董商哈密尔顿(Gavin Hamilton)发现了另外一件《掷铁饼者》大理石复制品,但残缺严重,现存于梵蒂冈博物馆。

《掷铁饼者》从一尊立体雕塑进入二维平面空间的各种媒介,成为人们最为熟悉的体育视觉形象。在奥林匹克运动会的历史上,这个形象被不断重新制造和广泛传播,早已超越了掷铁饼运动本身及雕塑所创作或复制的时代,成为奥林匹克运动的精神象征,获得了全球的视觉认同。

这个在体育界声名煊赫的男子形象在艺术领域也颇负盛名,一直以来被视作古希腊艺术的典范。部分艺术史学者甚至认为,其所表现的运动人体的“完美”程度关闭了其他艺术家“创造”的大门,从此,若想创造性地表现运动中的人体只能寻求开辟另一种表现风格[2]。

由此引出以下问题:究竟是完美的艺术表现形式成就了这位“体育明星”,还是奥林匹克运动的灵韵使得这件艺术品的魅力经久不衰?二者之间是否有关联?若有,又是怎样的内在关联?此外,三维的雕塑形象转换为二维平面形态之后,其形象表现出极大的一致性,在三维雕塑众多的观看可能性之中,缘何这一视角成为经典的观看方式?

2. 力量与美:“掷铁饼者”人体的历史语境与艺术表现

无论是奥林匹克运动会还是希腊艺术都深深根植于古希腊的历史语境和社会文化生活中。奥运会是众多古希腊社会庆典中最古老的一项,有关奥运会的起源学界有不同版本的“神话”起源说,亦有围绕历史人物的“传说”起源说,还有学者[3]从人类学丧葬仪式的角度做出了现代解释。在众多解释中,以祭献奥林匹亚山天神宙斯(Zeus)而得名的竞技运动会最为流行,也有观点强调与祭献大力神赫拉克勒斯(Herakles)的尼米安运动会(Nemean Games)有关[4]32。尽管学者们在奥林匹克竞技运动起源的具体归因上存在分歧,但诸多起源说共同的旨趣都聚焦于奥运会各项竞技运动之中所展现的力量。

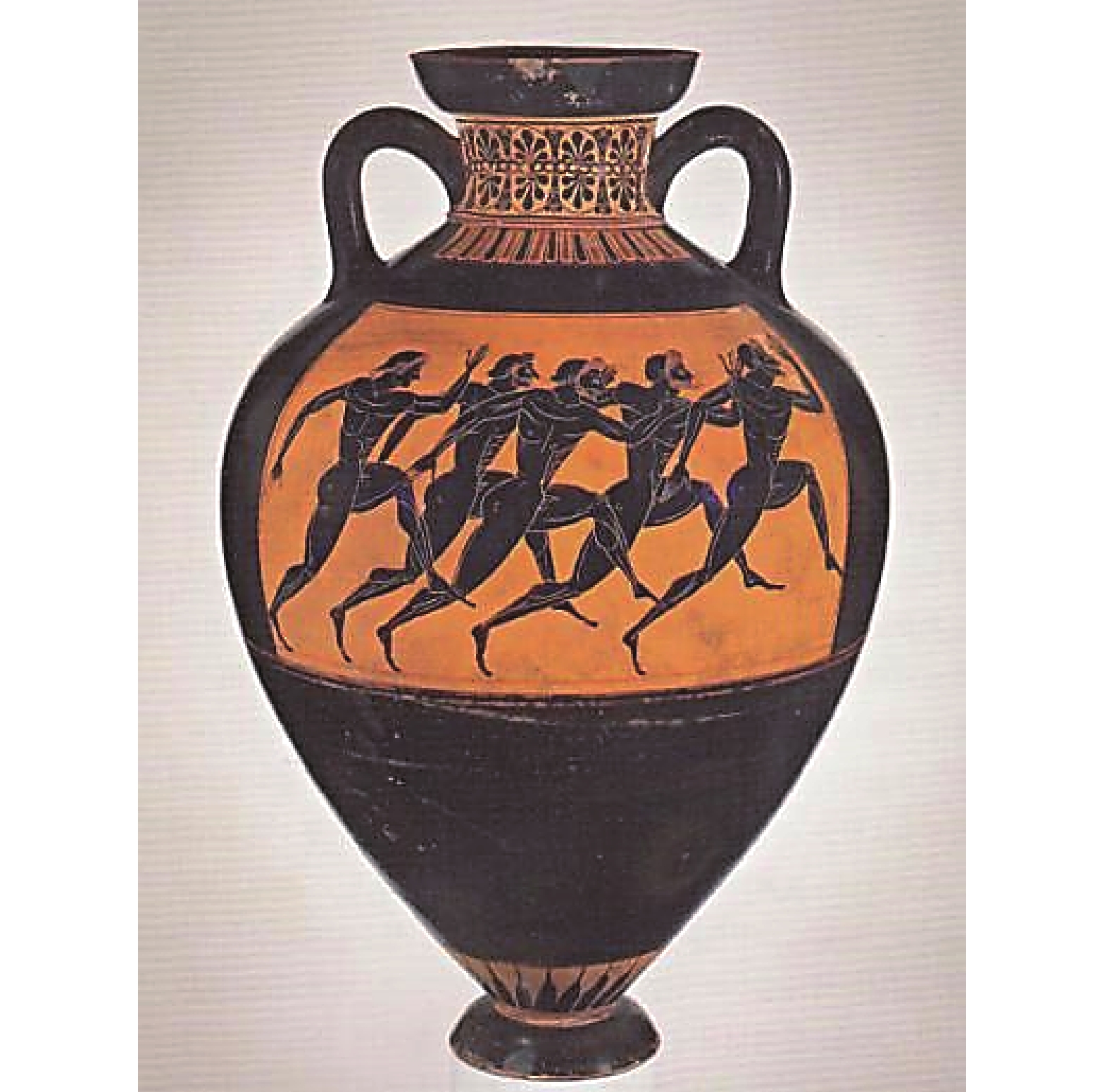

不同于史前洞穴艺术用动物形象来表达力量的做法,古希腊艺术通过运动的人体来展现力量,正如古希腊人在运动会上凭借人体运动来展现力量一样。黑格尔(Georg W. F. Hegel)[5]的艺术史哲学认为,作为“古典型艺术”的代表,古希腊雕塑贬低动物性的东西,而“必须用人的形象来表现,因为只有在人的形象里,精神才获得符合它在感性的自然界中的实际存在”。在古希腊运动会上,青年男子都是裸体参加比赛,有些竞技赛会上获胜者会得到一个盛满橄榄油的双耳细颈瓶作为奖品。瓶身上描绘着该运动员所擅长的运动,这种瓶画就是艺术表现动态人体的历史开端。古代奥林匹克运动会的优胜者除了获得城邦在物质上给予的奖励外,还会享有巨大的“荣誉”。为了纪念那些连续3次获得胜利的竞技者,奥运会组织者还会在奥林匹亚神庙区域或竞技者家乡为其建造塑像,供人们崇拜,得到近乎神的礼遇。

瑞士历史学家、艺术史学者布克哈特(Jacob Burckhardt)[6]在《希腊人和希腊文明》中专章论述赛会对希腊文明的重要意义,并将之概括为“赛会时代”—正是在这个时代,一开始以全裸姿态出现的个体化人体雕像在世界其他地方再也没有出现过,而早在那些政治家、武士、诗人这类雕像出现之前,运动员已经形成了一种艺术风格。“通过这样的锻炼,获得了雄健魁梧的身体,希腊大师们则把这种不松弛、没有多余脂肪的造型赋予他们的雕像。”[7]4“竞技场成了艺术家的学校。迫于社会的羞怯感不得不着衣的青年人,在那里全身裸露地进行健身活动······大家在观看肌肉的运动,身体的变化转折,研究人体的外形或者青年斗士在沙地上留下的印迹轮廓。”[7]6

由此,古希腊艺术家们将运动的人体理想化,使人体成为力量的象征。这些人体艺术集中展现了身体的活力,让欣赏者获得生命力的提升,从而使这种迸发的生命力成为希腊艺术审美愉悦的重要源泉之一。今天看来,早期陶罐上的运动人体形象因其简约、朴质或许称不上是美的形体,甚至看起来有些笨重、夸张,如美国纽约大都会博物馆馆藏的一件公元前6世纪泛雅典运动会时期的双耳细颈瓶上描绘了5位奔跑中的运动员,即可为图证(图3)。这些人体缺乏后来人体形象的均衡与和谐,但其夸张的肌肉线条仍展示出一种朴拙的生命力,具有一种灵动的韵味和美感。

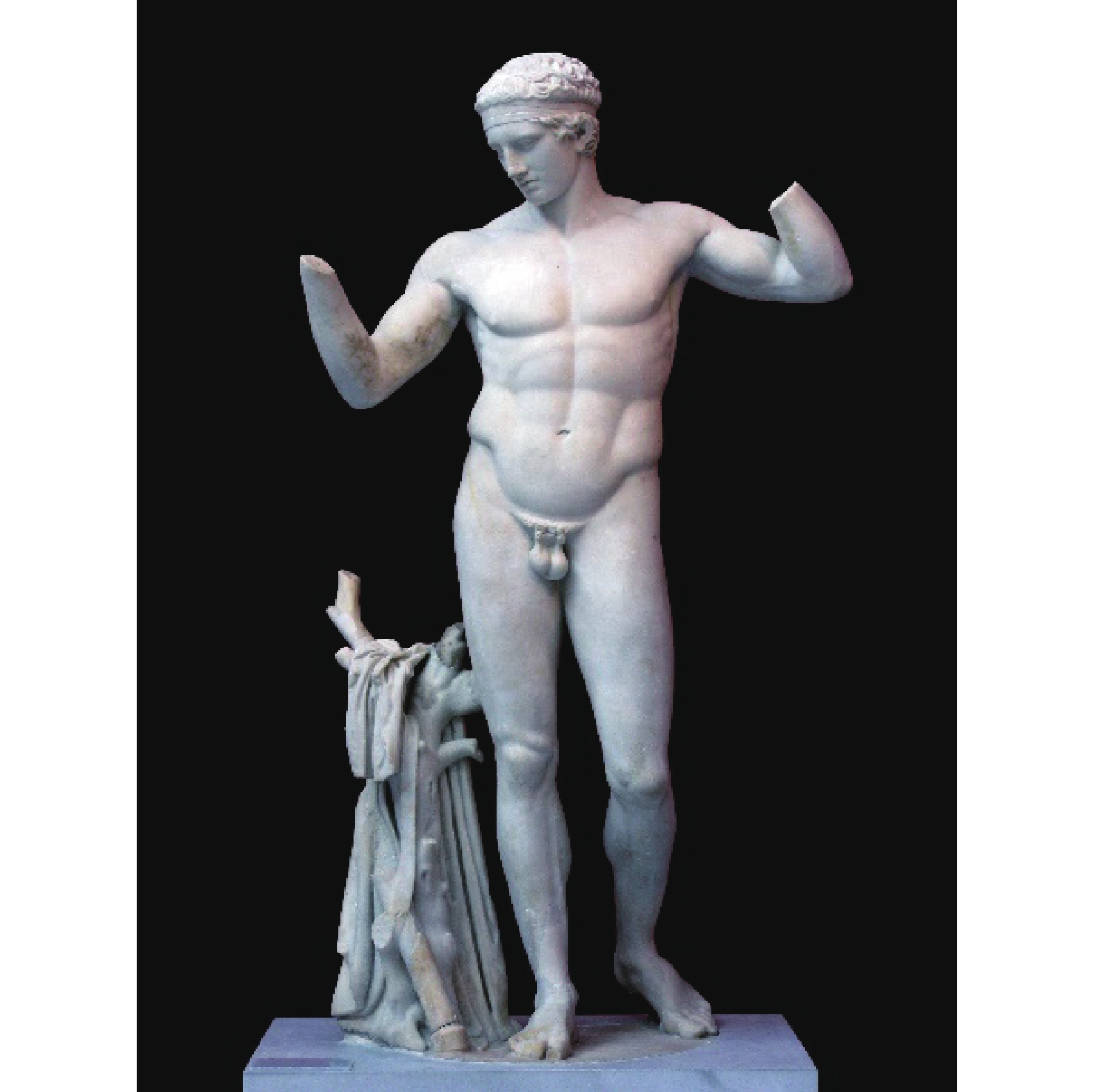

相较于早期瓶罐上的运动员形象,公元前5世纪的艺术家们在人体比例匀称和动态表现上已表现出娴熟的技巧,并对这些经验进行了理论总结,奠定了古希腊经典艺术风格的基础。著名雕塑家波留克列特斯(Polykleitos,活跃于公元前450—前415年)完成了讨论人体造型的著作《法规》(Conon),认为理想人体的头与全身的比例是1∶7,并将这一原则运用到创作中。与此同时,他还从数学和结构力学的角度,在雕塑中克服人体重心与运动状态呈现之间的矛盾,使得其作品在人体比例、动作呈现上非常准确、恰切地表现出力量之美。其代表作之一《束发的运动员》(Diadumenus)(图4)大约创作于公元前430年,目前可见罗马时期大理石复制品藏于雅典国立考古美术馆,表现一位获胜的运动员将象征胜利的发带系在头上的那一刻,人体造型准确、均衡、稳定、典雅。

米隆与波留克列特斯是同时代的人物,如果说波留克列特斯希望表现为运动做准备的静态人物,那么米隆想要表现的则是处于平衡状态的动态人物,这无疑更为困难。因为雕塑要将动态人体“定格”为某一瞬间,并且这一瞬间最后能够呈现为平衡稳定的静态形式。今天我们可以用照相机“定格”运动员的某个运动瞬间,但这个瞬间形体极可能因为违背雕塑重心原则而无法得到现实赋形,而且摄影捕捉的仅是缺乏蕴藉的单面,未必具有丰富的表现力,而伟大的艺术正是要在作品形式中表现出无穷的蕴藉性。美学家莱辛(Gotthold E. Lessing)[8]强调造型艺术要表现“最富包孕性的顷刻”(Der fruchtbare Augenblick),说的正是这个道理。

依循古希腊艺术创作理论中的“模仿说”提出以下问题:米隆所描摹的《掷铁饼者》与现实中的“掷铁饼者”形象之间距离有多远?艺术真实与运动真实之间的边界和连接点又是什么?对于这些问题的回答则需要回到运动本身来讨论。

3. 奥林匹克运动中围绕《掷铁饼者》技术动作的争论

《掷铁饼者》表现的铁饼运动员整个身体重心落在右腿之上,左腿脚尖点地,微微向前拖曳,右手持铁饼,回摆到最高点,即将向前抛出铁饼。这是一个充满张力的瞬间,也是一个极具表现力的瞬间。这个动作瞬间为艺术家们津津乐道,艺术史学者们对其赞叹不已,却在奥林匹克运动史上引发了持续的争论。争议的焦点在于:①这样的姿势是不是真实的铁饼投掷技术动作?②米隆雕塑描述的这一瞬间究竟是准备抛掷的预备动作,还是运动员抛掷铁饼行进间的动作?③“掷铁饼者”整体上呈现出巨大张力和力量感,与平静的面部表情、身体肌肉的放松状态之间形成巨大反差,以致于体育学者们不得不去思考古希腊时期掷铁饼的技术动作究竟是如何完成的,是只利用手臂的抛掷,还是像今天一样通过旋转身体带动铁饼旋转来完成?

3.1 艺术真实与运动真实

美国古典学学者大卫·扬(David C. Young)的《奥运的历史:从古代奥运到现代奥运的复兴》一书认为:“没有一项比赛运动像掷铁饼这样与古代运动一模一样,它是希腊人独特想法下衍生出的运动”,“就像现在我们所看到的掷铁饼运动一样,古代掷铁饼也是企图将沉重的扁平圆盘转动,让它犹如飞盘一般飞行于空中”[4]63-64。但涉及抛掷铁饼的具体技术动作就产生了分歧。在该书“附录二:关于铁饼与跳远的专门笔记”中,大卫·扬就这一争论进行了简要概述,并阐明自己的观点。以贾第纳、史瓦德林、兰登、菲洛史特拉托斯等为代表的学者认为,铁饼的抛掷主要靠臂力,无须身体完全旋转。大卫·扬驳斥了这一观点,他对兰登所引述的三段抛掷铁饼的文字材料,围绕引起争议的动词从语义学角度进行了辨析和批驳,认为是“某人‘旋转/回旋’‘一圈’并同时将某物‘转动’‘几回’”,其援引的材料和词义考辨使得这一结论很有说服力。但是,大卫·扬同时还提到了兰登所引述的生物力学的研究材料,兰登认为,“尽管米隆的雕像将运动员抛掷铁饼的预备动作雕塑得栩栩如生,但终究他所表现的还是运动员抛掷行进间的动作”[4]258-259。大卫·扬并未正面回应兰登的这个观点,只是在首尾含糊不清地提及,古代艺术家处理这类问题时虽然在某些主题上会有所偏差,但还不至于没有能力处理[4]258-259。

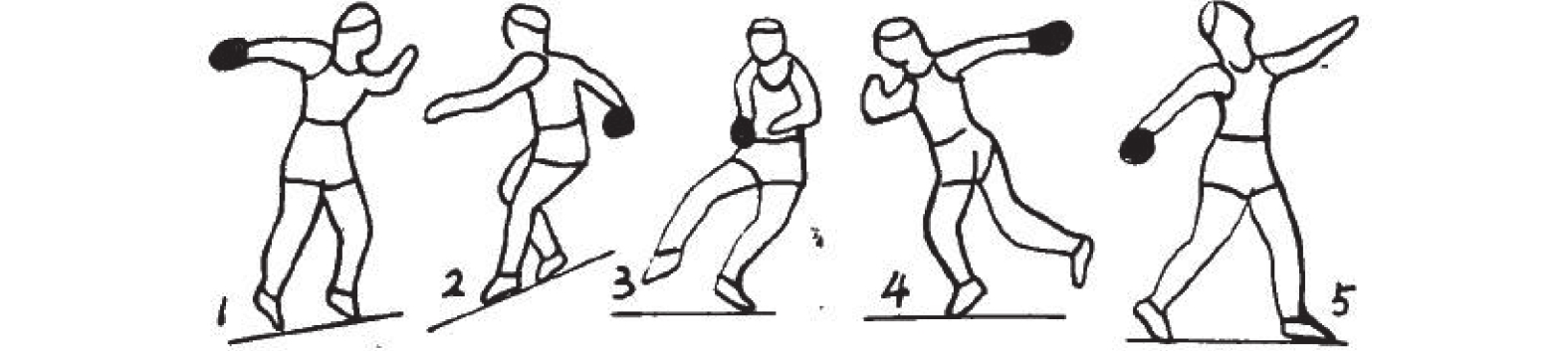

想要真正解释这个问题,需回到真实运动过程中寻找米隆捕捉的瞬间。从“掷铁饼者”的摆臂看,他采取的是背向旋转掷铁饼技术,在这个过程中,存在2个运动形式的转换,即2个速度的转换过程:“人体携铁饼的旋转速度转换成最后用力挥饼阶段,沿人体制动侧的垂直轴,逆时针方向的转动速度和沿制动脚的水平轴向前的转动速度;人体转动的合成速度通过挥臂,又转换成铁饼飞行的线速度。”[9]这位“掷铁饼者”右臂摆到肩部略偏上的位置,其可能刚刚完成第二个速度转换阶段,与雕塑所要表现的铁饼即将飞出的瞬间张力吻合,但双脚的站位、身体的旋转与抛掷过程中的样态并不完全一致(图5)。

![]() 图 5 速度转换过程中铁饼运行的轨迹[9]Figure 5. Trajectory of the discus during the speed transition

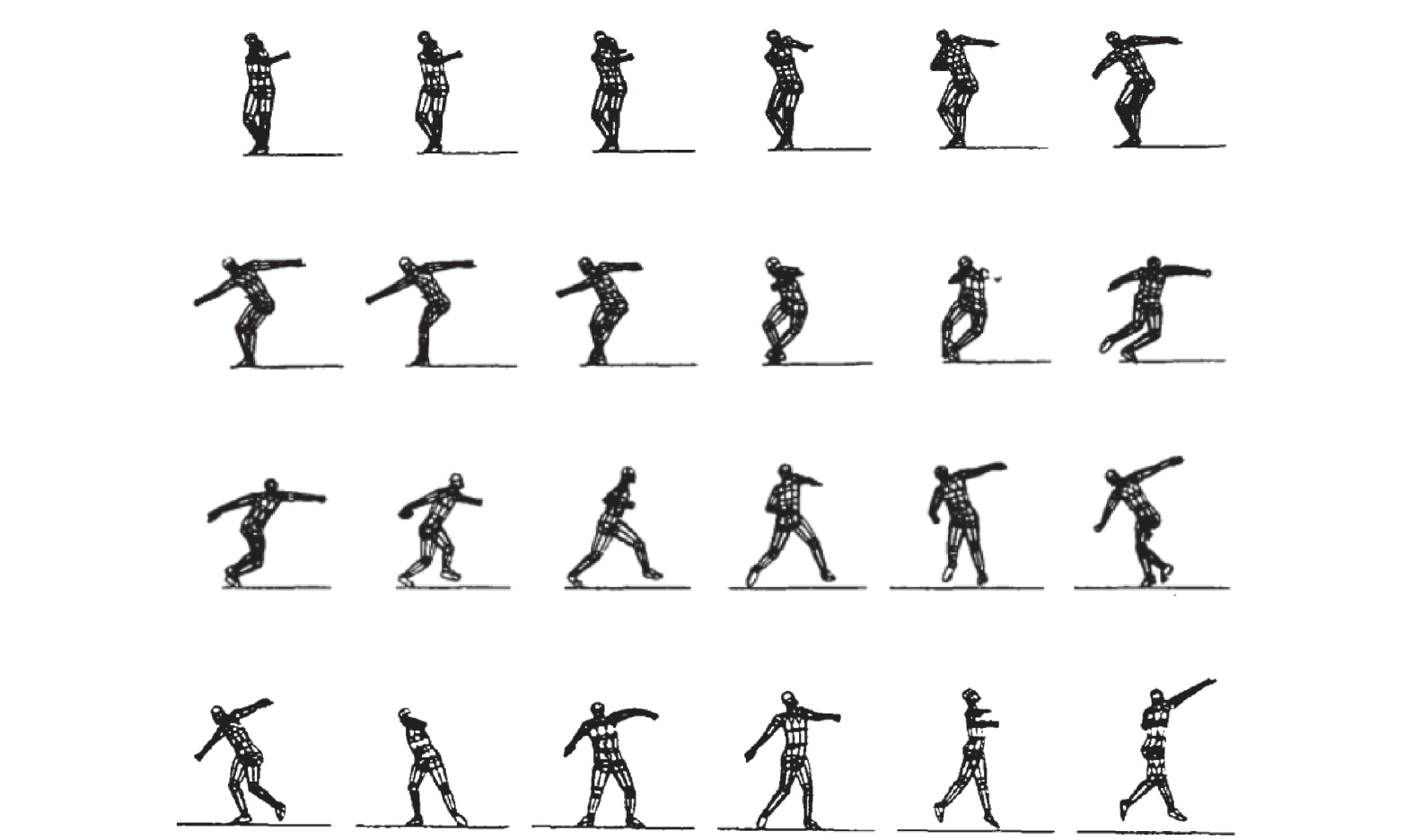

图 5 速度转换过程中铁饼运行的轨迹[9]Figure 5. Trajectory of the discus during the speed transition将掷铁饼整个运动过程按照三维生物力学进一步分解(图6)。尽管学者们对投掷铁饼具体的阶段性用力特点和效能看法不同,但对投掷铁饼的基本程序看法一致,即在每个投掷过程中都存在2个双腿支撑的阶段:投掷圈后部的第一个双腿支撑阶段和最后用力阶段。在最后用力阶段,“动作多数是在双腿支撑下进行的,但经常是在单腿支撑或者腾空时结束的,因为铁饼在出手前要么一只脚要么两只脚已与地面脱离接触”。通常认为,“投掷铁饼的重点应放在最后用力阶段左脚落地那一刻,获得一个好的身体姿势和最强有力地完成最后用力过程” [10]。雕塑中的“掷铁饼者”重心落在右腿之上,左腿脚尖点地,左手触摸着右膝,表现为铁饼即将飞出的瞬间,身体呈现出蓄积力量的完美状态。按照德国学者杰苏斯·达佩纳的描述,在掷铁饼比赛之中“最强有力地扔出铁饼”和“运动完成之后身体呈现好的身姿状态”是这一技术动作最终完美实现的高潮点,有经验的裁判员从这个动作实现的完美程度上能够预知铁饼运行之后的结果。可以试想:在比赛场上,最优秀的那位运动员投掷出铁饼,铁饼落地宣告胜利,观众的目光会很快从铁饼落地位置回到投掷者本身,并为他/她的力量和迸发力量的人体而欢呼喝彩。

![]() 图 6 现代掷铁饼运动技术分解[10]Figure 6. Clip of modern discus throwing

图 6 现代掷铁饼运动技术分解[10]Figure 6. Clip of modern discus throwing《掷铁饼者》在形式上主要表现了第一个阶段用力的身体姿态特点,但也不能完全否定其表现第二个阶段用力的可能性。第二个阶段作为最后用力过程的高潮,其姿势与这项运动所要展现的身体力量之美有着重要关系,《掷铁饼者》截取的“瞬间原型”不可能与此隔断。事实上,基于古希腊运动人体表现力量与美的“造型”原则,《掷铁饼者》所呈现的身体姿态是在提炼、糅合多个“瞬间原型”基础上,按照古希腊的美的理想来塑造和展现掷铁饼运动之美的“形式创造”。对照体育学者们对掷铁饼动作细微分解的图像记录,可以清楚看到《掷铁饼者》雕塑对运动局部动作姿态的“集成组合”特征,即从掷铁饼动作分解图中根本找不到严格对应《掷铁饼者》身体姿态的动作瞬间。从生物力学的角度看,这样的身体姿势绝非以“运动效能”为导向,精确地完成这样的动作本身就不轻松,更何况在保持如此优雅姿态的前提下扔出沉重的铁饼。严格来说,艺术家所呈现的瞬间是通过速度转换,动作即将完成并已预示着胜利的那个理想瞬间。对于运动人体的造型艺术表现而言,这一“顷刻”往往不是截取某一个定格的孤立瞬间,而是如雕塑家罗丹(Auguste Rodin)所说,应该“将运动在时间流逝的过程中所形成的不同阶段的动态融合在一起进行集中呈现”,即在雕塑中展示一个连续而不可分割的运动过程;造型艺术应“呈现自然连续的运动,而非空间中僵化的人物”[11]。由此,《掷铁饼者》所展现的动作形态必定也是一种“艺术的凝练”,而非某个现实孤立瞬间的定格。

3.2 “希腊式投掷”与“自由式投掷”

掷铁饼这一源自古代的比赛项目一直被视为具有典型的“希腊风格”,而米隆的《掷铁饼者》一直被视作希腊人体雕塑古典美的理想典范,以及奥林匹克竞技运动精神的集中体现。这样的观念一直延续到致力于恢复古代奥林匹克精神的现代奥林匹克运动会。

1896年首届现代奥林匹克运动会在雅典召开。在第一天的比赛中,美国运动员加勒特(Robert Garret)战胜2位希腊运动员,获得现代奥林匹克运动会掷铁饼项目的第一枚金牌。美联社的报道在渲染了戏剧化场景后指出,美国运动员“在希腊人自己的项目中战胜了他们”[12]。然而,在希腊官方发布的报告中却是“虽败犹荣”的另一种叙事:“从一些外国选手投掷铁饼的笨拙方式可以看出,他们中的大多数人并不习惯这种运动;但希腊投掷铁饼者的优雅动作和技巧受到了所有观众的钦佩,无论是陌生人还是雅典人。维尔西斯先生(希腊选手)在他的姿态中特别表现出一种和谐和尊严,这不会使古代的铁饼投掷者感到羞耻。他本人的外形也很美,就像古代的雕像一样。”[13]这种对于“运动员人体运动姿态的形式美”的执着在某种程度上以“雕塑”的美为尺度,这一叙事将观众的目光从铁饼抛掷出的距离引向铁饼运动员本身的投掷姿态。

奥林匹克学者曼德尔(Richard Mandell)深入研究了加勒特参加奥运会的情况。加勒特原本打算参加最经典的铁饼项目,在普林斯顿大学历史学教授斯隆(William Milligan Sloane)的建议下,他利用图书馆的资料研究了古代掷铁饼的技术动作,并且找人制作了一个精确的铁饼复制品,但很快发现铁饼很笨重,于是转向其他项目。到达雅典体育场后,他发现铁饼质量比较轻,而且手感不错,临时决定参加掷铁饼比赛[14]115。从现存考古出土的材料看,这点很容易理解,如一件双面均有图案、来自公元前5世纪西西里的青铜铁饼(图7),“质量为2.075 kg,比现代比赛用的2 kg铁饼稍重,而存世的古代铁饼重量从1.5至6.5 kg不等。其中一些并非实际使用,而作宗教供奉之用” [1]71。

正是由于缺乏准备,加勒特的技术动作显得简陋笨拙。曼德尔描述说,“这位美国运动员开发了一种个人技术,包括‘离心旋转’和‘低位释放铁饼’”[14]127。这种“自由式”技术与现代掷铁饼动作几乎一致,后来其他国家的运动员也越来越多地采用加勒特的旋转动作。而希腊人仍坚持这项运动的最佳方式是采用《掷铁饼者》的姿势,同时特别渴望在这个项目上获得成功。因此,后来的奥运会引入了一个新项目,即“希腊式铁饼投掷”,并对技术规则做了如下说明:“投掷者站在基座上,双脚分开,两手握住铁饼。然后,用两只手抓住铁饼并举起,两只手都不放开铁饼,同时将身体的其他部分向同一方向伸展。之后,将躯干转向右侧,并急剧弯曲,以便将现在已经离开铁饼的左手带到右膝上,而右手仍然握着铁饼,尽可能地往后退。此刻,右脚应向前,两腿弯曲;右脚力量完全放在脚底,而左脚只放在脚趾上。然后,投掷者通过整个身体的急剧伸展,将铁饼向前抛出。”[15]

“希腊式铁饼投掷”的技术动作规范显然是依照《掷铁饼者》雕塑形态制定的。新增的这一项目虽是为了提高希腊运动员的胜算机会,但是1904年、1908年奥运会希腊运动员依然没有在这个项目上获胜,“希腊式铁饼投掷”遭到持续不断的批评,1912年斯德哥尔摩奥运会正式废弃“希腊式铁饼投掷”。这段“历史插曲”进一步表明,《掷铁饼者》所呈现的身体姿态并非效能最大化的运动形式。既然如此,究竟是什么原因使其成为奥林匹克运动的视觉典范?事实上,古典时代的评论者曾评价米隆的作品引入了更大胆的姿势和更完美的节奏,使部分从属、服务于整体,从而引发了一场革命。古罗马的老普林尼(Pliny the Elder)认为,米隆“似乎是第一位开拓现实主义视野的雕刻家”,其作品比波留克列特斯“更加和谐协调,更加注重比例问题”,但在对内心感情的表现方面略逊一筹[16]。要认识米隆在塑造运动人体方面对于传统的开拓,必须回到对其具体作品的分析。

4. 《掷铁饼者》所见古希腊塑造“运动人体”的美学原则

如果说艺术家对于“瞬间”的理想来自于体育运动的选择和凝练,那么只有回到雕塑造型的艺术传统,才能解释“掷铁饼者”何以呈现为这样的视觉形式。

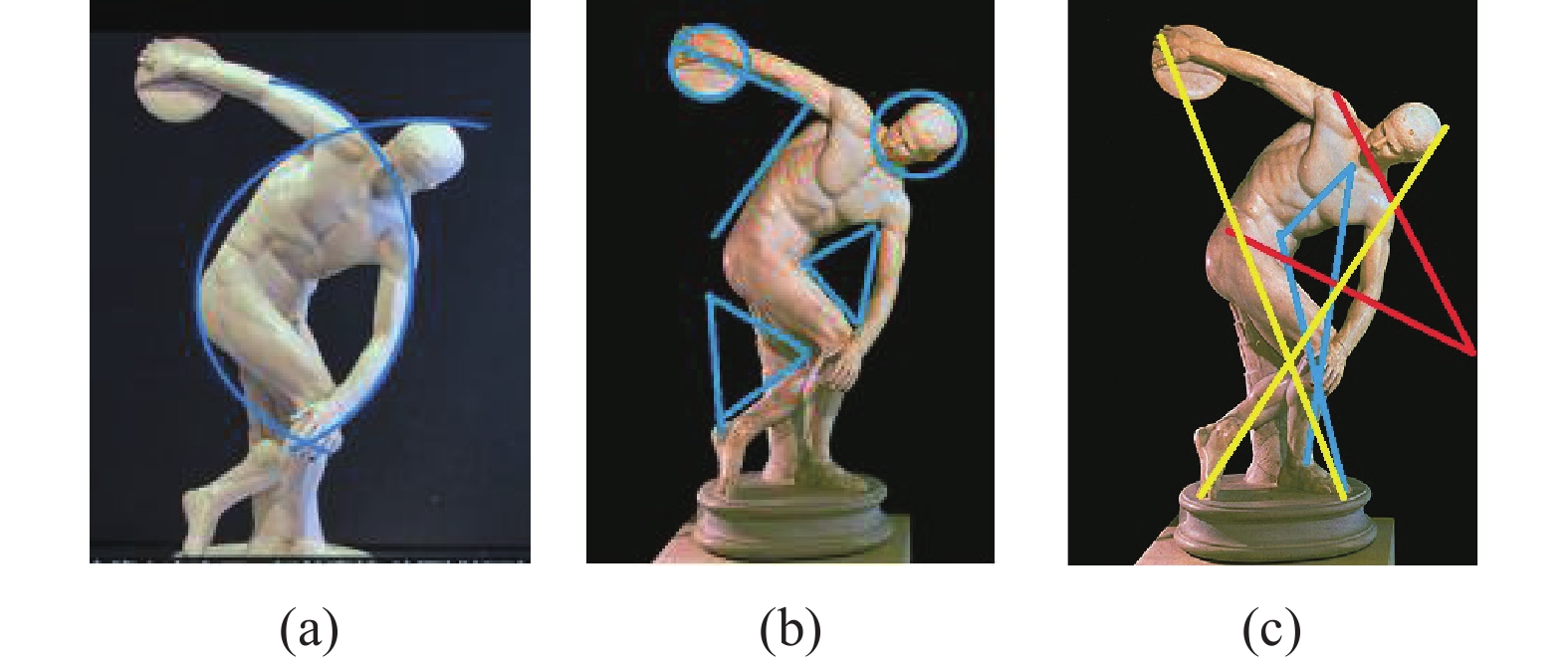

在《掷铁饼者》雕塑中,运动员张开双臂,双臂与肩部相连形成一道弧线,像拉满的弓,形成一种蓄势待发的张力。同时,从头、背、腰、胯直到膝盖髌腱区,形成与之相对的另一道弧线。两道弧线动势相对(双臂力量向身后拉伸,头部与膝部向身前挺推),既呈现出运动的张力,也形成相对稳定的结构[图8(a)]。另外,扭转的上身、大腿和左臂形成一个闭合稳定的三角结构;左边的小腿与大腿形成一个与之相对的开放的三角结构;扬起的右臂与扭转的上身之间亦形成一个开放的三角结构—这些三角结构使得整个雕塑在视觉上非常稳定[图8(b)]。双肩连线与胯部连线延长形成夹角,锁骨窝和脚踝骨之间形成纵向的重心结构,使扭转的身体保持稳定。提起的大腿和上身躯干垂直。紧贴地面的右腿如同一个轴心,从右脚沿右小腿向上延长至锁骨窝,形成一条力量轴线。两条小腿与地面形成的三角与整个雕塑的对角线(右脚和右手的连线与左脚尖和头顶的连线)下面的三角高度重合,且与大腿、上身和左臂构成的三角图形相似、相应,为整个雕塑提供了稳定、牢靠的基础[图8(c)]。

由此可见,米隆塑造的这位全神贯注的“掷铁饼者”,身体各部分比例和谐、结构匀称;多组几何图形之间饱含张力,身体在螺旋扭转中迸发出力量,呈现出动态的平衡美感。米隆为单个角色在运动和力量的表现上赋予了超群的完整性。尽管他是一位注重模仿现实的“现实主义者”,旨在逼真刻画“掷铁饼者”在运动竞技中的形态,但是这件作品的人为“处理”是显而易见的—即便考虑到掷铁饼动作可能有的古今变化,从今日专业铁饼运动员的视角看,米隆塑造的这位“掷铁饼者”的身体姿态也是难以解释的。这恰好可以说明其对运动人体的塑造是一种艺术“创造”或“再造”。这种艺术“再造”当然不是为了回避现实,而是旨在追求更高的理想真实—运动竞技中力量的展现和生命力的绽放。

德国艺术史学者温克尔曼(Johann J. Winckelmann)在研究古代希腊雕塑艺术时指出:“最为完美的裸体在这里以多样的、自然的和优雅的运动和姿态展现在人们眼前······经常性地观察人体的可能,驱使希腊艺术家们进一步形成对人体各个部位和身体整体比例美的确定的普遍观念,这种观念应该高于自然。只有用理智创造出来的精神性的自然,才是他们的原型。”[7]7可见,对于米隆这样的希腊艺术家而言,塑造符合“理性自然”的人体形象才是其艺术造型的最高旨趣。

老普林尼评价米隆的雕塑作品相对缺乏情感表现力,由上文其实也能得到较好的解释。相较于真实的掷铁饼运作,这位高度雅化的“掷铁饼者”形象所表现出的张力或许仍然有限,其身体其实处于相对放松的状态。尤其是面部表情异常沉静,镇定而充满自信,让人想到古希腊人体艺术表现中一以贯之的高贵感—即使在残酷的战斗中,甚至在与怪兽的酣战中,人物仍表现出一种平和的神情。事实上,《掷铁饼者》正是凭借平衡感和完整性才在艺术领域保持其崇高的地位,直至今日。温克尔曼将古希腊艺术的这种美学特征概括为“高贵的单纯和静穆的伟大”(edle Einfalt und stille Größe)[7]17,用以阐释古希腊雕塑艺术中充满激情,但同时秉持理性与节制的特征,其被视为造型艺术之美的最高境界。

可见,米隆遵循希腊运动人体的艺术风格和欧几里得几何的理想主义塑造“掷铁饼者”的形象,通过完美的几何学形式表现动态的人体,通过理性思考创造表现运动的恒久方式。在此意义上,温克尔曼才评论说,希腊艺术家的审美创造不仅要表现“美好的自然”,更要表现“理想的美”,而这种美是通过创造“理性设计的形象”传达出来的[7]3。这并不是一个以运动效能为单一导向的形象,同时还是一个以“美”为理想的艺术表达,古希腊人这一美的理想与奥林匹克运动的生命理想是同一的。正是古希腊人的这一理想,使得“掷铁饼者”成为奥林匹克精神的典型形象代表。

5. 媒介转换:平面固化程式的视觉问题

如果说上文可以解释源于古希腊竞技运动的“掷铁饼者”如何超越现实,作为希腊美的理想原型成为了奥林匹克运动的视觉符号,但是仍无法回答这样一个问题:作为一个三维立体雕塑,经过媒介转换,以《掷铁饼者》为原型的奥林匹克平面视觉符号为何表现为极度雷同的形态(图1)。此外,尽管艺术媒介不同,但无论是德国导演莱妮·里芬施塔尔(Leni Riefenstahl)为1936年柏林奥运会拍摄的纪录片电影《奥林匹亚》(Olympia,1938年)中的铁饼运动员形象,还是英国波普艺术家爱德华多·包洛齐(Eduardo Paolozzi)1946年创作的拼贴艺术作品《波尔齐亚诺城堡的掷铁饼者》(The Discobolus of the Castel Porziano),抑或是苏联讽刺艺术家二人组维塔利·科玛(Vitaly Komar)和亚力山大·米兰弥德(Alexandre Melamid)1983年创作的油画作品《掷铁饼者》,都不约而同地采用了同一观看视角[17]。

事实上,作为雕塑的“掷铁饼者”转化为平面视觉形象时,由于观看视角的差异可以有很多种可能。当观者围绕雕塑移步观看时,视网膜映像的二维综合视觉画面不断地发生变化。或许一位手法主义的大师会通过不同的视点画面吸引观者,呈现出多个视点,但是每个视点又并不完全充分,迫使观者环绕雕像观看,此即所谓的“多重视点”(multi-view)或“环观视点”(revolving-view)[18]。尽管罗马国立博物馆帕隆巴拉版扭头朝向右后方的“掷铁饼者”[图9(a)]与大英博物馆汤利版面部朝下的“掷铁饼者”[图9(b)]之间存在差异,但在平面视图中显现出高度的单一性,指向共同的“典范”观看视角,呈现出“单一视点原则”下的平面性塑造特征:艺术家通过作品自身和谐的外观、基本对称的角位、起伏的轮廓线,放弃僵硬的平行线、垂直线和对角线,使得三维空间物体结构明晰;清除令人烦恼的立体性,不需要观者动用自己的想象力弥补“缺失”,直接给予观者最动人、最完美的视觉形象。这也是古典风格和拟古风格的特殊法则,即雕塑家希尔德布兰德(Adolf von Hildebrand)所说的“浮雕观照原理”(Relief Anschauung)[19]。

从二维视觉特征看,不管“掷铁饼者”的面部朝下还是转向右后,其身体躯干是正面的,双腿和双脚则是侧面的。这样的视觉特征与埃及壁画和浅浮雕中人体的呈现方式(古埃及的正面律法则)、古希腊运动会双耳细颈瓶上的运动人体特征存在一致之处,呈现出“浮雕观照式”的平面特征。艺术史学者贡布里希(Ernst Gombrich)[20]在《艺术发展史》中也指出米隆的人体艺术表现与埃及艺术之间的联系:“实际上,如果我们仔细地看一下,就会发现米隆达到这一惊人的运动效果主要得力于改造古老的艺术手法,站在雕像前面,仅仅考虑它的轮廓线,我们马上就会发觉它跟埃及艺术传统的关系。”与之遥相呼应的是英国艺术史学者肯尼斯·克拉克(Kenneth M. Clark)[21]《何为杰作》一书所提到的杰作的2个特性:“记忆和情感汇合形成某种理念,以及传统形式再创造的能力—既要表现艺术家所处的时代,又要与过去息息相关。”可见,贡布里希所说的这种传统直觉并不是由于艺术家因循守旧,而恰恰源自艺术家在古今维度上所实现的创造性转化。

在温克尔曼看来,这一表现方式依然出于古希腊人的“理想”:“希腊人根据这种超越物质常态的类似观念来塑造神和人。······额头和鼻子几乎形成平直的线条。希腊钱币上的著名女性的头部都具有同样的侧影,那自然不是任意而为,乃是根据理想的观念。”可见,“‘使人物相似,同时加以美化’的习俗永远是希腊艺术家们遵从的最高法则”,艺术家借此渴望达到“更为优美和完善的自然”[7]7-8。今天还可以补充的是,古希腊人的审美理想并非是其独有的一套观念;这套观念其实是在继承和改造古埃及艺术程式的基础上逐渐形成的,同时艺术性地摆脱了埃及式僵硬的体积系统,成为古典美的塑造典范,继而对后来欧洲的视觉传统发挥持续影响。以《掷铁饼者》为原型的体育平面符号显示的正是这一视觉传统的余绪。

这里还涉及媒介转换的问题。李军[22]基于大量艺术史案例的讨论,在《跨文化美术史年鉴:一个故事的两种讲法》一书中指出:“当某种‘媒介’从一种形式向另一种‘媒介’转移时,其‘形式’会在与新‘媒介’相适应的过程中,产生出前所未有的新意义。这种新意义的产生并非一个自动的过程,而是艺术家(或工匠)的主体性(艺术意志)与新媒介的物质性(艺术潜质)相互磨合和调适的结果。这种新意义还会在进一步的‘媒介’转换中辗转流变,甚至回馈给原先的‘媒介’。”《掷铁饼者》由三维立体雕像转换为二维平面视觉形式,也是一种“媒介”转换。其中,作为“艺术意志”的古埃及视觉传统和古希腊美的理想在诸多可能性之中定格了瞬间的观看视角,这一视角随着《掷铁饼者》在平面空间的广泛传播,反过来又进一步强化了雕塑观看的典范视角,以至于今日在博物馆参观的观众,在拍摄雕塑作品时更愿意站在固定的视角拍摄,以迎合脑海中浮现的那幅“典范”的固化平面形象。

总之,奥林匹克视觉符号中不断被借用、传播甚至延异的“掷铁饼者”形象隐匿着一种固定观看的视角。这一观看的“定式”留有古埃及造型艺术的面影,当然也是古希腊时代艺术精神的产物。这一视觉传统提供了《掷铁饼者》雕塑“典范”的观看视角,并将其固化为一种平面视觉形式象征,成为奥林匹克运动“程式化”视觉形象的一个典型。

6. 结束语

古希腊奥林匹克运动及其艺术根植于共同的社会历史和文化生活,奥林匹克运动中人体迸发出的力量和美成为古希腊雕塑艺术表现的核心主题。古希腊艺术对运动人体的塑造依循古希腊的美学原则和理想,在其平面特征中又承续了古埃及的视觉观看传统。《掷铁饼者》所展现的理想人体的塑造方式实现了奥林匹克运动与古典艺术的高度融合,同时又超越了运动和现实本身,成为美的理想表征。正是这一美的理想使得该形象在奥林匹克文化中不断被重新演绎,以高度固化的象征形态在各种媒介中得到广泛传播,成为奥林匹克乃至体育文化的经典视觉符号。

竞技运动开拓了人体的无限潜能,呈现了人体取得的成就。古希腊人凝神聚焦人类头脑和身体潜能,为人类创造了比最健壮的运动员更美、更充满气概、更高贵的形象。《掷铁饼者》体现了力与美的融合,成为“空间中凝固的永恒”,是对人的本质力量的讴歌。视觉研究是体育史学科中方兴未艾、具有跨学科性质的新领域[23]。本文通过研究“掷铁饼者”及其相关媒介传播问题,从一个角度揭示了体育视觉形象成功建构的内在逻辑。这对于中国体育视觉形象在今日全球化语境中的建构亦具有一定启示意义。

-

图 5 速度转换过程中铁饼运行的轨迹[9]

Figure 5. Trajectory of the discus during the speed transition

图 6 现代掷铁饼运动技术分解[10]

Figure 6. Clip of modern discus throwing

-

[1] 上海博物馆. 古代奥林匹克运动与艺术[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2008 [2] 克拉克. 裸体艺术[M]. 盛夏, 译. 北京: 中信出版集团, 2019: 181-182 [3] 沃特菲尔德. 奥林匹亚: 古代奥运会与体育精神的起源[M]. 李辰优, 译. 北京: 北京燕山出版社, 2020: 34-56 [4] 扬. 奥运的历史: 从古代奥运到现代奥运的复兴[M]. 萧文珒, 林铮顗, 译. 台北: 博雅书屋, 2012 [5] 黑格尔. 美学: 第二卷[M]. 朱光潜, 译. 北京: 商务印书馆, 1996: 166 [6] 布克哈特. 希腊人和希腊文明[M] . 王大庆, 译. 上海: 上海人民出版社, 2012: 246-247 [7] 温克尔曼. 希腊人的艺术[M]. 邵大箴, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2001 [8] 莱辛. 拉奥孔[M]. 朱光潜, 译. 北京: 人民文学出版社, 1979: 182 [9] 阎国强.浅谈掷铁饼的速度转换[J]. 中国体育科技,1984(30):25-31 doi: 10.16470/j.csst.1984.30.005 [10] 达佩纳.对于投掷铁饼的新认识[J]. 丁鹏,丁群,译. 田径,1994(5):27-33 [11] 佟佳家. 罗丹雕塑与西方早期现代舞[C]//清华大学美术学院雕塑系. 学院雕塑: 第24辑. 南昌: 江西美术出版社, 2015: 5-6 [12] SMITH M L. Olympics in Athens 1896: The invention of the modern Olympic Games[M]. London: Profile Books, 2004: 166-167

[13] Official Report, The Olympic Games, BC776-AD1896[R]. Athens, 1896: 64

[14] MANDELL R. The first modern Olympics[M]. Berkeley: University of California Press, 1976

[15] Official Report, The Fourth Olympiad[R]. London, 1908: 96

[16] 普林尼. 自然史[M]. 李铁匠, 译. 上海: 上海三联书店, 2018: 338 [17] O'MAHONY M. In the shadow of Myron:The impact of the Discobolus on representations of Olympic sport from Victorian Britain to contemporary China[J]. The International Journal of the History of Sport,2013,30(7):693-718 doi: 10.1080/09523367.2012.657628

[18] CELLINI B. I trattati dell' orificeria e della scultura[M]. Florence: Le Monnier, 1857: 231

[19] HILDEBRAND A V. Das Problem der Form in der bildenden Kunst[M]. Strassburg: Heitz, 1913: 145

[20] 贡布里希. 艺术发展史[M]. 范景中, 译. 天津: 天津人民美术出版社, 2012: 48 [21] 克拉克. 何为杰作[M]. 刘健, 译, 南京: 译林出版社, 2021: 11 [22] 李军. 跨文化美术史年鉴: 一个故事的两种讲法[M]. 济南: 山东美术出版社, 2019: 38 [23] HUGGINS M. The visual in sport history:Approaches,methodologies and sources[J]. The International Journal of the History of Sport,2015,32(15):1813-1830 doi: 10.1080/09523367.2015.1108969

-

期刊类型引用(1)

1. 王凯,刘双花. 体育、文化与视觉——“拉伊卜”视觉形象构建研究. 网印工业. 2024(05): 87-89 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: