Integration of Sports and Exhibition Industries: Theoretical Logic, Realistic Development and Future Prospect

-

摘要:

体育与会展产业的资产通用性特征,以及产业政策、市场需求、技术创新等构成体育与会展产业融合的动力因素,经过技术融合、业务融合和市场融合3个阶段,最终完成体育融合新业态的整个过程,推动体育产业规模增长,促进体育产业结构优化,加速体育产业创新发展,助力构建新发展格局。然而,我国体育与会展产业融合在规划、标准、人才、组织、产品和需求融合方面还存在障碍。建议:出台产业融合规划,完善产业融合标准,改革人才培养机制,培育企业集团,加快技术创新,推动行业数字化转型等;并对相关业态进行展望,为体育与会展产业的深度融合发展提供路径支撑和业态参考。

Abstract:The asset homogeneity of the sports industry and the exhibition industry, as well as the dynamic factors of the industry integration which consist of industrial policies, market demand, technological innovation, etc., finally completes the whole process of new business formats of sport integration through the three stages of technology integration, business integration and market integration. It promotes the scale growth and the structure optimization of the sports industry, accelerates its innovation, and helps build a new development pattern. However, there are still obstacles in the integration of planning, standards, talents, organizations, products and demands for the integration of sports and exhibition industries in China. Therefore, it is proposed to issue an industrial integration plan, improve industrial integration standards, reform the talent training mechanism, cultivate enterprise groups, and speed up technological innovation and digital transformation of the industry. At the same time, related business formats should be watched, which will provide path support and reference for the in-depth integration and development of the sports industry and exhibition industry.

-

Keywords:

- sports industry /

- exhibition industry /

- integration /

- theoretical logic /

- realistic development /

- future prospect

-

2019年,国务院办公厅印发《关于促进全民健身和体育消费 推动体育产业高质量发展的意见》,明确提出“推动体育产业成为国民经济支柱性产业”的战略目标。会展业是推动各类产业升级和高质量发展的有效手段[1],体育会展在体育产业推广、产业升级以及体育与相关产业协同发展方面具有重要推动作用[2]。为持续提升体育产业发展的质量和效益,近年来,政府越来越重视推动体育与会展产业融合发展,提出坚持“体育+”和“+体育”做法[3],打造体育贸易展示平台,促进体育会展发展[4],改革、创新中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会,办好全国体育美术作品展览[5]等体育与会展产业融合发展的利好政策,以充分发挥体育会展在促进体育产业经济规模扩大、助力体育企业品牌培育、优化体育产业生产要素结构、培育体育项目群众基础、推广中国体育文化、加速体育产业集聚等方面的助推作用[6]。

与此同时,会展产业实现快速发展,2018年全球展览业总产出为2751亿欧元(约3250亿美元),提供320万个工作岗位,总共拉动1672亿欧元(约1975亿美元)的国内生产总值(GDP)[7]。近年来,随着体育产业规模不断壮大,体育越来越成为会展产业的重要展示内容,体育主题会展活动呈现逐年增长的趋势。2015—2019年,我国体育用品展览面积增长66.32%;体育服务业所属的休闲时尚艺术旅游类展览面积增长69.02%[8-9],推动会展产业规模不断扩大。此外,由于体育的体验性特征和吸睛效应,体育活动对于优化会展展示方式、增强展示效果、建立参与者情感链接具有显著效果。因此,政府部门积极倡导“会展+赛事”[10]的举措,推动会展和体育的融合发展,以发挥体育活动在会展展示效果优化、参与者情感交流等方面的重要推动作用,助力会展产业功能完善和效益提升。

然而,目前体育与会展产业融合程度较低。一方面,体育作为会展展示内容的体育会展活动主要以体育用品展览为主,且在会展产业规模中占比较小。2021年我国体育用品展共计19个,展览面积74.78万m2,分别仅占我国总展览数量和总展览面积的0.64%和0.8%[11]8,128。另一方面,体育活动作为会展展示方式和情感链接的功能未能得到有效开发。可见,体育会展产业经济规模较小。2020年体育会展所属的体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务业态总产出为316亿元,仅占体育产业总产出的1.2% [12]。与德国、美国等的体育会展产业规模相比,我国体育会展业还有较大发展空间。因此,急需明确体育与会展产业融合的理论逻辑、现实发展情况并提出发展举措,为进一步推进体育与会展产业融合提供支撑,进而使双方充分发挥各自独特优势,实现功能互补、协同发展。

梳理相关研究发现,学界大多单纯从体育会展相关具体活动进行研究,主要聚焦体育会展的效益[13-17]、体育会展与体育用品产业集群[18-19]、体育会展与相关产业的互动[2, 18, 20]、体育会展运营[6, 13-14, 16, 21-26]、参展满意度和动机[14, 21, 27]等,从体育与会展产业融合发展角度进行研究的相对较少。基于此,本文探究体育与会展产业融合的概念特征、动力因素、路径机制以及融合价值等理论逻辑,并在现状分析的基础上提出发展举措和业态展望,为体育与会展产业深度融合发展提供参考,以期推动体育会展产业经济规模增长,进而助力体育与会展产业的高质量发展。

1. 体育与会展产业融合的理论逻辑

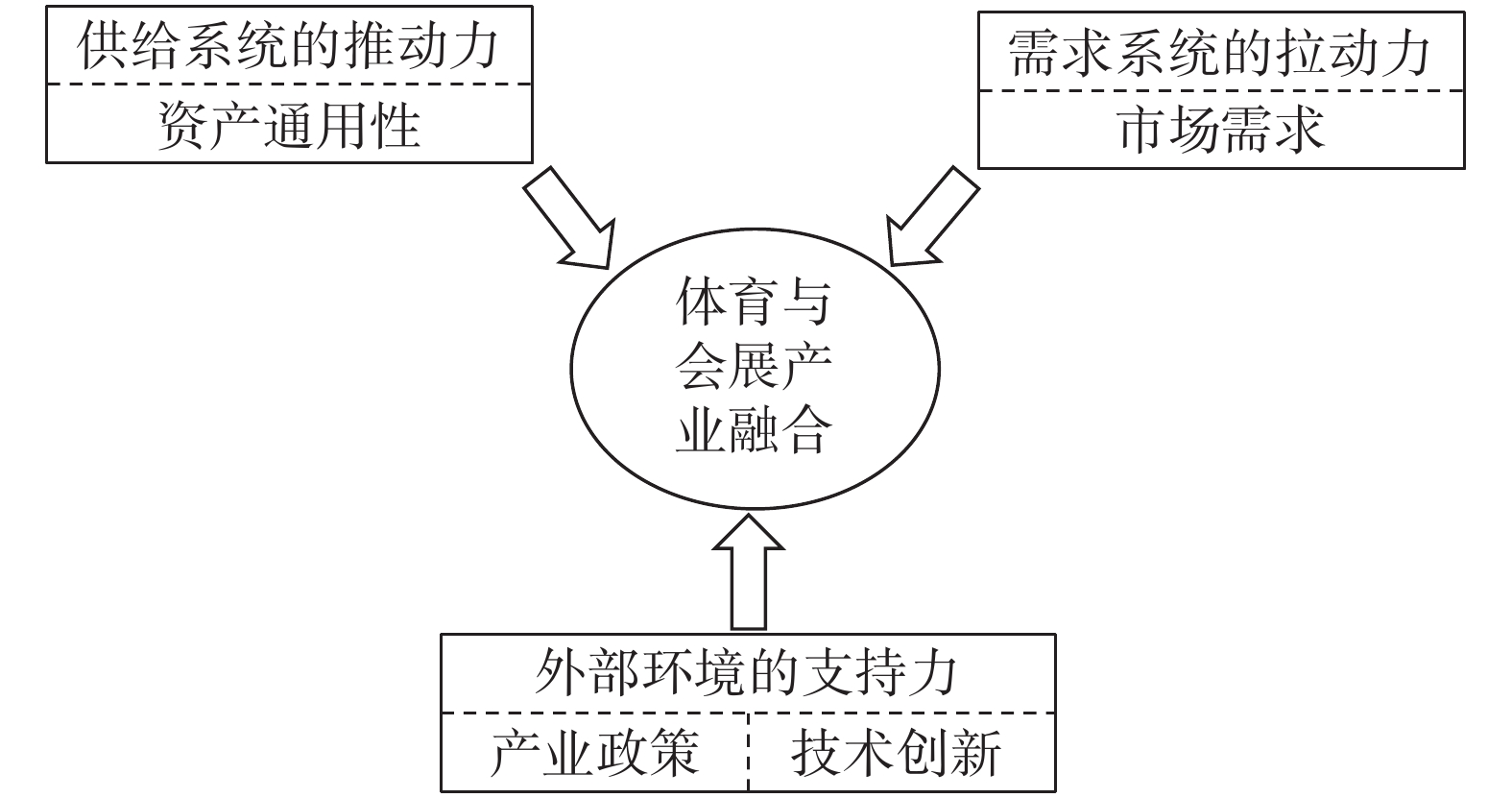

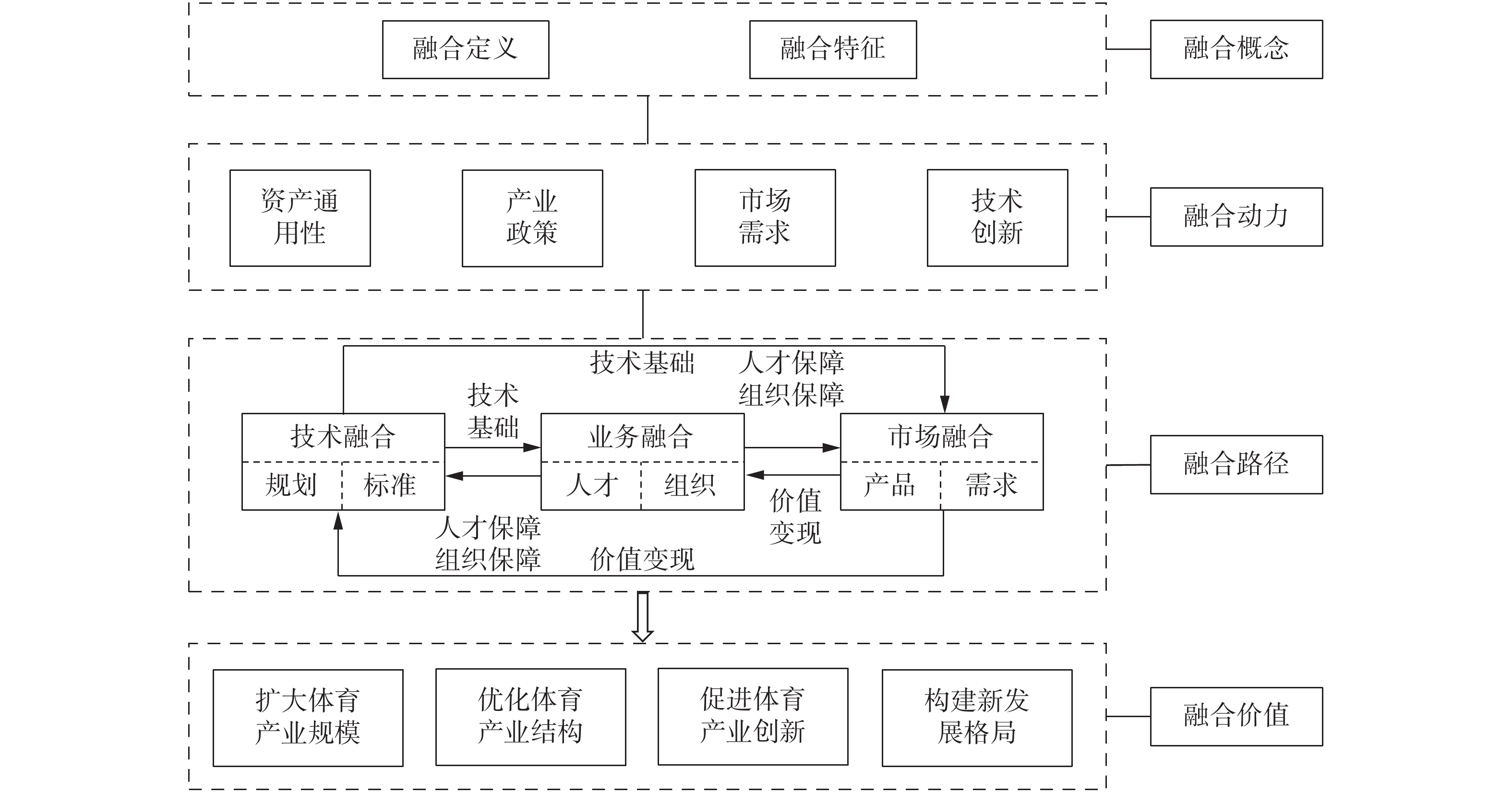

探寻体育与会展产业融合的理论逻辑,需要分析体育与会展产业融合的概念,即融合的定义与特征;探究融合的动力因素,明确产业融合的原因;解析融合路径,即体育与会展产业如何实现融合;剖析融合对体育产业发展的价值,包括扩大产业规模、优化产业结构、促进产业创新、构建新发展格局等方面。见图1。

1.1 体育与会展产业融合的概念

1.1.1 体育与会展产业融合的内涵

体育产业融合是不同产业与体育通过相互渗透、相互交叉,最终融为一体,逐步形成新的体育产业的动态发展过程[28]。余守文等[29]沿用这一观点,认为体育产业在发展过程中不断和相关产业融合形成新的产业。王艳等[30]加入融合路径,将体育产业融合界定为体育与其他产业间以体育活动为平台和载体,通过技术融合、产品融合以致市场融合,形成兼具体育和融合产业特性的新型产业的动态过程。李燕燕[31]则从融合动力视角丰富了体育产业融合的内涵,认为体育产业融合是基于体育消费需求高级化、价值主张变迁、技术创新、政府管制等干预,体育产业内部或与其他产业间,产业要素相互交叉、渗透及重组,导致原有体育产业边界模糊或收缩,进而形成新型产业形态的动态发展过程。杨强[32]综合融合结果、融合动力、融合路径以及融合模式,将“体育产业与相关产业融合”的概念进一步细化为,体育与相关产业互相打破产业边界,通过各自产业价值链的渗透、延伸和重组,以体育本体产业资源为依托,以相关产业要素为载体,经过技术、业务和市场融合逐步发展形成的以体育本体资源为核心,兼具相关产业特性的新型体育业态的动态发展过程。

以上定义虽在融合动力、融合路径等方面各有侧重,但本质上都认为体育与相关产业融合将形成新的体育业态。基于此,结合体育与会展产业特性,将体育与会展产业融合界定为:体育与会展产业通过双方资产的替换或结合使用实现功能互补,逐步形成兼具双方产业特性的体育会展融合业态的动态发展过程。本文所论述的体育产业特指“体育本体产业”,即体育竞赛表演业、体育健身休闲业以及两者所依托的体育馆(场)服务业[32];会展产业指提供会展产品和服务的企业的集合[33],会展采用会议、展览这一“狭义会展”的定义[34]。

1.1.2 体育与会展产业融合的外延

相关研究[32, 35-36]表明,体育与相关产业融合发展的动力因素包括体育本体资源的资产通用性(asset homogeneity)、产业政策、市场需求以及技术创新等。融合路径包括技术融合、业务融合和市场融合[30, 37-39];融合模式主要分为高科技产业对体育产业的渗透融合[40],与体育产业存在产品和市场互补关系的相关产业之间的延伸融合[28],以及发生在体育产业内部各子产业或不同部门之间的重组融合[31]3种模式;融合结果是形成兼具体育和相关产业特性的新型体育融合业态[39]。由此可知体育与会展产业融合的机理:由于体育与会展产业的资产通用性特征,以及产业政策、市场需求、技术创新等外动力条件的推动,体育产业和会展产业价值链上具有“融合点”的“价值活动单元”从各自原有产业价值链上解构出来;然后,通过技术、业务和市场融合路径将具有“融合点”的“价值活动单元”以功能互补和产业价值链延伸的模式进行截取与重构,最终重组成为体育与会展融合产业价值链,并形成多种兼具双方产业特性的融合业态,实现价值增值和产业竞争力提升。

1.1.3 体育与会展产业融合的特征

(1)关联互补奠定了体育与会展产业融合的基础。产业间的关联互补反映了不同产业之间具有协同发展、共同实现经济增长的可能性,是产业融合的前提条件[32]。体育与会展产业存在较强的关联互补,为双方产业融合奠定了基础。一方面,体育产业为会展产业发展提供展示内容、展示形式和情感链接。近年来,以体育用品、服务为展示内容的相关体育主题会展活动逐年增加,推动会展产业规模不断增长。同时,以体育活动或赛事为展示方式有助于增强观众对产品的体验感,加深其对产品的了解并产生深刻印象,促进订单达成。此外,具有体验性特征的体育活动是连接参展商和观众的有效方式,帮助参与者快速打开心扉,增进信任。另一方面,会展产业为体育产业发展搭建平台,助力体育产业升级和高质量发展。会展活动往往聚集强大的人流、物流、信息流、资金流等,是体育企业提升知名度、塑造品牌形象、拓展销售渠道、了解前沿信息、实现国际交流的绝佳机会,能够推动技术创新和产业结构优化。

(2) 产业创新反映了体育与会展产业融合的本质。体育与会展产业融合的本质是产业创新,主要体现在融合结果和融合过程中的创新。首先,体育与会展产业融合的结果是形成兼具体育产业内涵和会展产业特性的新业态—体育会展业。体育会展业属于体育服务业,不仅直接促进体育产业结构调整和升级,而且作为中介交流平台对体育产业其他业态的技术创新、产品创新等发挥重要作用。另外,体育与会展产业在融合过程中发挥各自的比较优势,通过整合双方核心资源,各自的独特魅力得到更大范围的开发,资源得到更深层次的利用,功能得到更多渠道的挖掘,有助于促进产品、技术、管理、制度等的创新,从而实现推动体育与会展产业的整体创新发展。

1.2 体育与会展产业融合的动力因素

根据系统理论,供给系统产生的推动力、需求系统产生的拉动力和外部环境的支持力共同构成了2个产业融合的动力系统基本模式,3种力量相互作用、相互影响,共同推动产业融合发展[41]。其中,供给系统的推动力表现为企业对产业融合的促进。相关研究认为,产业间的资产通用性越高,意味着双方产业资产替换或结合使用的成本越低[42],企业可以通过跨产业经营实现范围经济,获得较大利润,由此,产业间的资产通用性成为企业推动产业融合的内在推动力[32]。此外,需求系统的拉动力主要表现为市场需求的拉力,外部环境的支持力包括产业政策的支持和技术创新的助力[32, 35-36]。见图2。

1.2.1 供给系统的推动力:资产通用性特征

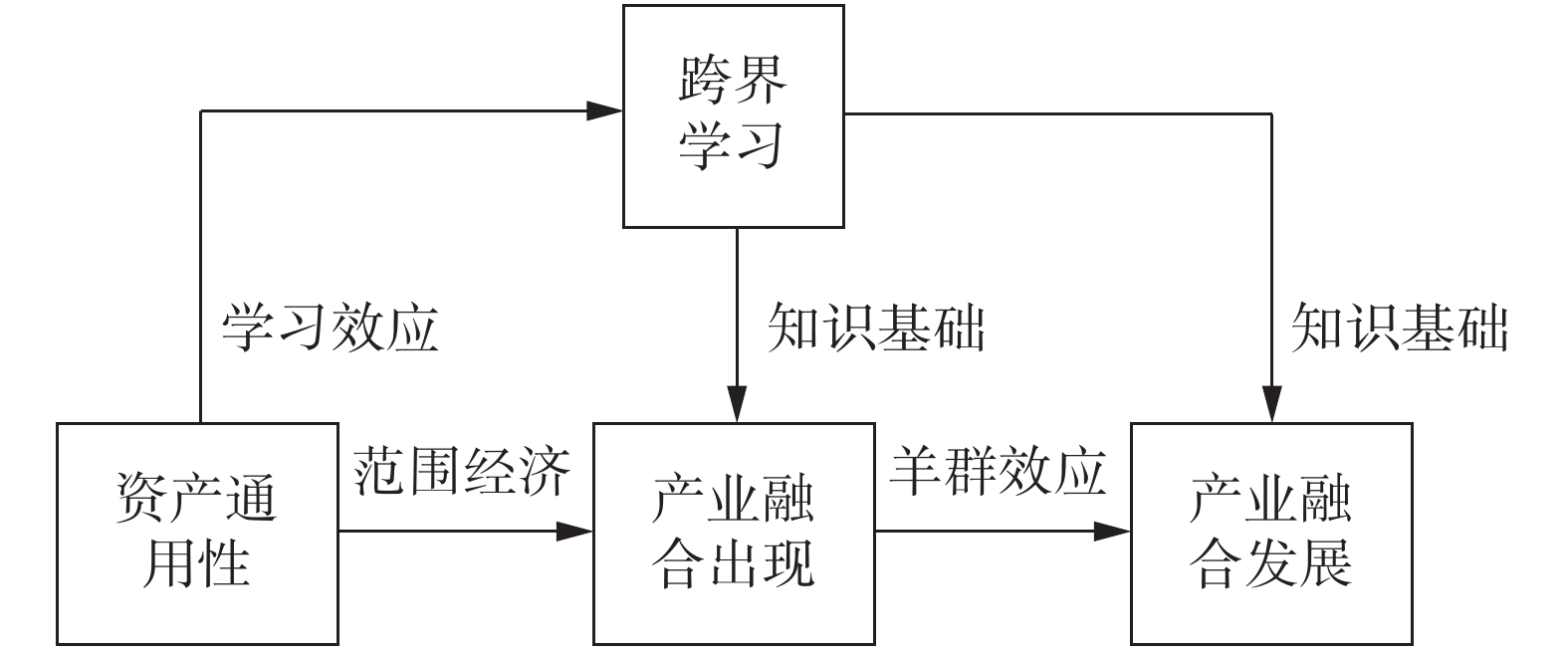

企业作为推动产业融合的供给方,其根本目的是盈利。根据交易费用理论,资产通用性是指在至少不牺牲生产价值的条件下,一项或一套资产可以与其他资产替换使用或结合使用[43],产业间具有较高的资产通用性,意味着双方产业资产替换或结合使用的成本较低[42],因此,在范围经济的诱导下,企业更容易通过合作、兼并、联盟等方式跨产业经营,逐步布局新的融合型业务,由此推动双方产业融合的产生。其他企业再基于“羊群效应”模仿和跟进,推动产业融合的进一步发展。此外,由于资产通用性程度较高,双方产业的知识资产可以进行低成本替换使用或结合使用,由此,企业可基于“学习效应”低成本学习相关产业的技术、人才、管理等知识,为产业融合提供知识基础。见图3。

分析体育本体产业与会展产业的资产体系发现,双方的知识资产、实物资产和金融资产[44]可以直接或花费较小地转换成本实现替代使用或结合使用,表现出较强的资产通用性特征,为产业融合提供内在动力条件。

(1)体育竞赛表演业与会展业的资产通用性。会展产业价值链分为上游的会展活动策划与申办,中游的活动筹备建设以及下游的活动举办和活动结束后的评价、反馈与后效应阶段[45]。赛事策划、营销、市场开发、筹备、生产和服务构成赛事的价值链[46]。分析二者产业价值链相关资源发现,双方资产替换使用或结合使用的程度较高。在知识资产方面,会展产业链上中下游的策划、组织和实施等环节的知识资源和体育赛事价值链上策划、营销、开发、筹备、生产和服务等环节的知识资源在本质上都是关于项目策划和管理的知识,对相关人才的核心能力要求较为一致。在实物资产方面,会展场馆往往是体育赛事的举办地,体育赛事场馆也成为会展活动的热门选择。此外,双方具有流动性特征的金融资产可以迅速转化为现金,顺畅流通于产业之间。

(2)体育健身休闲业与会展业的资产通用性。体育健身休闲业包括大众赛事IP、场馆、教练员、智能设备器材、运动用品、户外运动场地等资源。其中,大众赛事IP作为一种“软”资产,通用性较强,近年来部分赛事IP被开发为体育赛事+体育会展的结合模式,如在成都马拉松赛期间同步举办成都马拉松博览会,利用现有赛事IP、组织经验、基础设施资源以及庞大的观众群体,促进马拉松博览会品牌培育;反之,博览会通过聚集信息流、资金流等助力赛事优化升级,实现马拉松赛事和马拉松博览会协同发展,进而推动路跑产业链的延伸发展。同时,赛马场、高尔夫球场、网球场等体育健身休闲场地也是举办商务会展活动的优质场所。此外,随着体育健身休闲业的高速发展,运动用品、设施设备等资源成为会展的重要展示内容,尤其是近年来在国家大力推动数字化发展的背景下,智能健身设备相关会展活动数量与日俱增。

(3)体育馆(场)服务业与会展业的资产通用性。体育馆(场)服务业所依托的场馆和相关场馆服务资源与会展业所具有的会展场馆和配套场馆服务资源具有高度的资产通用性特征。就场馆而言,体育场馆或场地也成为会展活动的热门选择,如“鸟巢”常年承接演唱会、展览会等会展活动;而会展场馆一般面积较大并配备完善的相关基础设施,能有效承接体育赛事、体育健身休闲各类活动,如早在2011年,深圳会展中心就成为世界大学生运动会柔道、跆拳道、击剑和国际象棋的比赛场馆。就场馆服务资源而言,体育场馆服务大体包括现场接待、安保、媒体、相关配套活动等,满足会展活动的基本服务要求;而会展场馆除了提供场地、组织接待、现场管理、相关设施设备、组织各种配套活动等场馆服务外,还提供商务、礼仪、广告、交通、旅游、餐饮、通信、金融、保险等配套服务,能有效满足体育赛事、体育健身休闲活动的场馆服务需求。

1.2.2 需求系统的拉动力:市场需求

产业融合的初始动因是不断多样化和高级化的人类需求[29],日益增长的市场需求不断加速体育与会展产业融合。目前,会展已成为许多国家发展国民经济的“催化剂”,德国通过展览创造了近60%的国家业务[47],我国很多城市也把会展业作为供给侧结构性改革的一个重要抓手。体育会展日益成为推动体育产业结构升级和技术创新的重要平台,越来越多的企业通过参与体育会展获取信息、展示形象、培育品牌、开拓市场等[6],如2020年德国慕尼黑国际体育用品博览会(ISPO)吸引了来自120个国家及地区的约80000名专业观众、2850家展商到访慕尼黑[48]。此外,政府相关部门也把体育会展平台作为了解市场前沿信息、与企业建立联系的重要机遇,如2021中国国际体育用品博览会的政府体育部门、企事业单位和体育协会组织观众占比较2020年提升近2.5%[49]。

1.2.3 外部环境的支持力:产业政策与技术创新

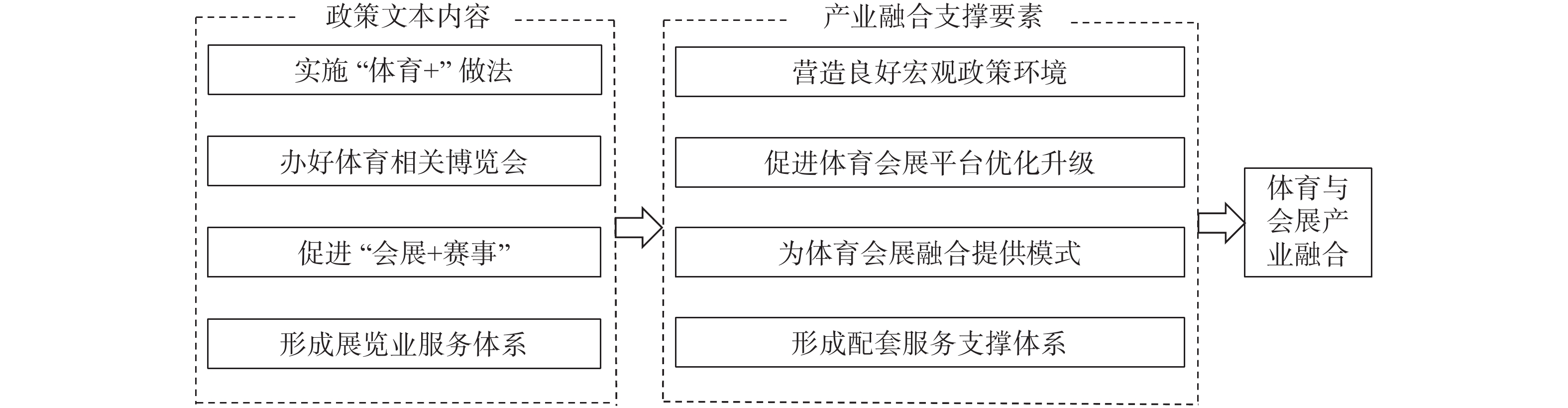

(1)产业政策。体育的产业化本质是体育与其他产业融合的产物[28],因此,国家出台了多项“体育+”政策或有关条例(表1),大力支持体育与相关产业融合发展,以加速体育的产业化进程,为体育与会展产业融合发展提供了良好的宏观政策环境。另外,随着体育会展的价值不断得到证实,体育与会展产业的融合发展日益受到政府部门的重视,改革、创新中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会、打造体育贸易展示平台、促进体育会展发展等举措在政策文本中多次被提及,有助于促进体育会展平台的优化升级。与此同时,相关政府部门大力提倡形成行业配套、产业联动、运行高效的展览业服务体系,为体育会展业发展提供配套服务支撑;积极倡导“会展+赛事”的发展模式为体育与会展产业的融合发展指明了方向。见图4。

表 1 体育与会展产业融合相关政策Table 1. Policies related to the integration of sports and exhibition industries时间 发文部门 政策文件 文本内容 2014年10月 国务院 《关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见》 打造体育贸易展示平台,办好体育用品、体育文化、体育旅游等博览会,促进体育会展发展 2015年4月 国务院 《关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》 形成行业配套、产业联动、运行高效的展览业服务体系 2016年7月 国家体育总局 《体育产业发展“十三五”规划》 打造体育用品、体育旅游和体育文化展示平台 2016年10月 国务院办公厅 《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》 促进产业互动融合 2018年12月 国务院办公厅 《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》 坚持“体育+”和“+体育”做法 2019年1月 国家体育总局、国家发展改革委 《进一步促进体育消费的行动计划(2019—2020年)》 积极实施“体育+”工程,继续办好中国国际体育用品博览会、中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会等 2019年8月 国务院办公厅 《体育强国建设纲要》 改革、创新中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会,办好全国体育美术作品展览 2019年9月 国务院办公厅 《关于促进全民健身和体育消费 推动体育产业高质量发展的意见》 实施“体育+”行动,促进融合发展 2019年12月 成都市人民政府办公厅 《关于促进会展产业新经济形态发展的实施意见》 促进“会展+文创”“会展+旅游”“会展+赛事”等发展 资料来源:政府各部门官网。 (2)技术创新。技术的渗透使不同产业形成了共同技术基础,产业边界逐步趋于模糊,最终导致产业融合现象的发生[50]。近年来,随着数字信息技术不断渗透到体育与会展产业,扩展了产业间要素互通渠道,加速了产业间资源流通速度,产业交叉和融合加速发展,促进了产业双方吸收另一方优势资源实现产业链的拓展与优化。如信息技术能够使体育与会展产业的多种业务基于共同的平台,优势互补、通力协作,极大地降低运营成本,显著提升运营效率。另外,借助虚拟现实技术和数据分析技术,许多会展活动已经实现了由传统的静态观赏升级为虚拟现场体验,推动体育活动或赛事的展示形式在会展活动中的运用,有助于强化产品体验,增强展示效果。

1.3 体育与会展产业融合的路径

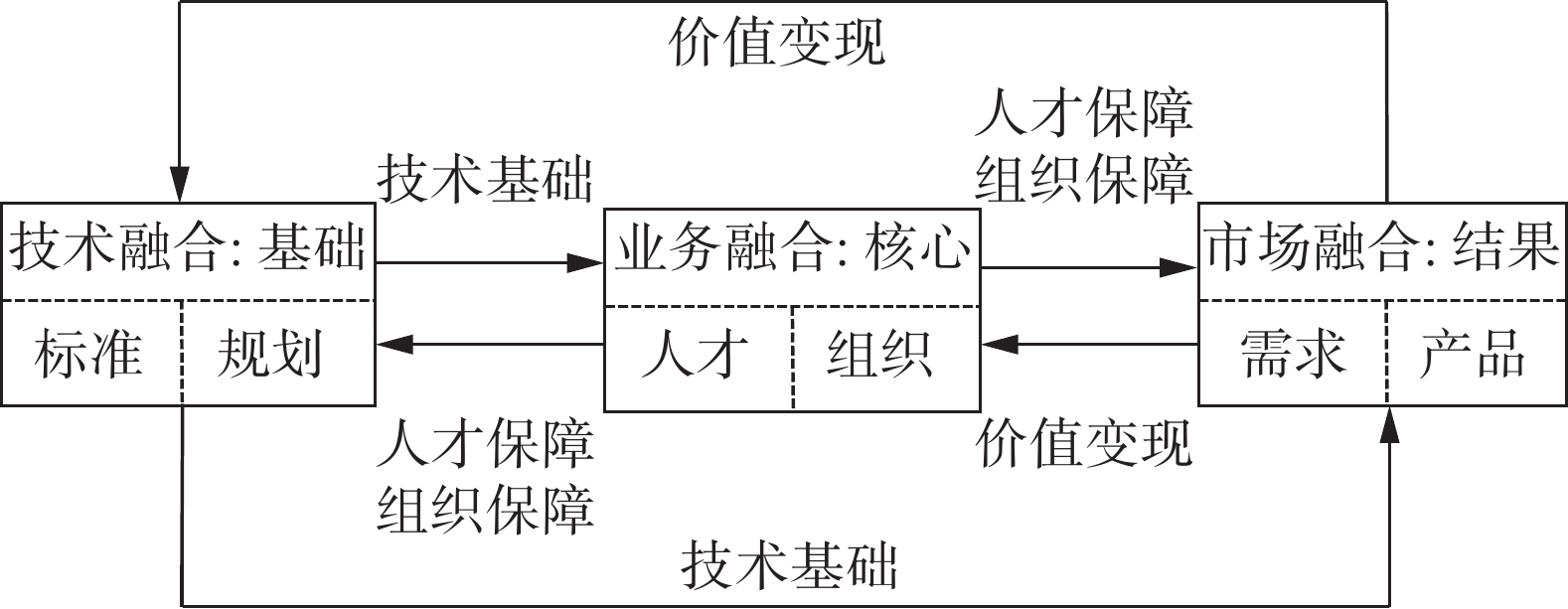

根据产业融合理论,体育与会展产业融合要经过技术融合、业务融合和市场融合3个阶段,最终完成体育融合新业态的整个过程[30, 37-39]。在体育与会展产业融合发展过程中,3条融合路径并非互相孤立,而是彼此同步、相互衔接、相互促进、共同实现的 [39]。

技术融合指双方产业共享相似技术的过程,通过提供体育与会展产业融合发展的标准和规划为业务融合与市场融合建立良好技术基础和提供工作指引,促进业务融合和市场融合的规范发展,成为体育与会展产业融合实现的前提和基础。技术融合出现后,需要调整原有产业发展战略,整合企业的物质、技术、人力和管理资源,积极开展新业务,发生业务融合,即通过管理与组织变革实现双方产业价值链的业务重构。企业作为产业融合的主体,其开展的业务融合居于核心地位,通过组织变革和综合型人才培养为技术融合和市场融合提供人才和组织保障。市场融合是指基于消费者新的需求供应相适应的融合型产品以获得更大市场空间的结果,是产业融合得以实现的必要条件,只有创造出足够的市场需求,才能通过为新需求提供相适应的融合型产品促成技术融合和业务融合的价值变现。见图5[40]。

1.3.1 技术融合

技术融合通过标准融合和规划融合2种手段得以实现。①规划融合即建立统一的体育与会展产业融合发展规划,通过统筹产业融合发展目标、主要任务、政策措施以及组织实施保障体系,为产业融合行动提供方向指引、具体行动细则指导并明确相关责任主体任务,以此保障产业融合工作的有效推进。②标准融合指体育与会展产业共享相似技术规则的过程 [39],通过设立统一的标准,有助于突破产业间相互融通的技术壁垒,促进体育与会展产业融合的规范发展,推动体育与会展产业融合各业态的标准化发展。

1.3.2 业务融合

业务融合具体通过人才融合和组织融合实现双方产业价值链的业务重构。①人才融合是一项重要的人力资源开发工作,目的是培养一支数量充足、结构合理、技艺高超、与体育与会展产业融合发展要求相适应的综合性人才队伍,进而为推进产业融合发展进程提供智力支持,提高产业融合的工作效率,推进产业融合的创新发展。②组织融合即体育与会展企业的交叉兼并和重组,形成跨界融合的组织架构[39]。企业通过组织融合形成跨界融合的产业集团,推动产业间知识转移,增强学习效应,促进跨产业资源整合和知识的互补使用,进而推动相关融合性产品的创新发展。

1.3.3 市场融合

从市场供需角度出发,可将市场融合分为消费者的需求融合和供应商的产品融合2个方面 [39]。①需求融合指消费者需求升级导致其提出体育与会展的综合型消费需求。近年来,随着人们体育参与意识的增强和生活水平的提高,不再满足于单一的体育用品、服务产品,而倾向跨行业的“一站式”服务,消费需求日益多样化和综合化。如体育赛事旅游参与者不仅希望在当地体验体育赛事,还想通过参加体育赛事文化博览会、体育用品展览以及其他体育赛事互补性产品展览等会展活动购买赛事相关用品、感受赛事文化以及体验当地旅游、文化等。②产品融合即基于消费者的多样化、综合性需求,生产兼具体育与会展产业特性的融合型产品。产品融合使得体育与会展资源的外延不断拓展,资源类型也更加丰富,助力体育与会展产业获得各自更大的市场范围。基于此,市场融合要求相关企业人员及时洞察和创造顾客的融合型需求,进行融合型产品开发,以此对接消费者日益升级的消费需求。

1.4 体育与会展产业融合对体育产业发展的价值

1.4.1 形成体育新业态,推动体育产业规模增长

体育与会展产业融合的结果是形成兼具体育产业内涵和会展产业特性的新业态—体育会展业,催生新的体育产品和服务,增加新的就业机会。近年来,我国体育会展业获得快速发展,2020年体育会展所属的体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务业态总产出为316亿元,与2016年的63.2亿元相比,增长了400%,远超同时期体育产业总产出43.98%的增长率[12, 51]。当前,体育会展产业发展环境持续向好,体育会展产业规模持续高速增长将推动我国体育产业规模日渐壮大。

1.4.2 引导资源合理配置,促进体育产业结构优化

体育会展平台作为企业的中介交流平台,通过聚集相关政府人员、专家、体育产业链相关企业以及终端消费者等进行交流、洽谈、协商,有助于明确市场需求情况和产业发展趋势,进而以市场需求为导向引导我国体育资源在不同地区、不同细分业态的合理配置和高效利用,加速我国体育产业结构优化升级。此外,体育会展业属于体育服务业,体育会展产业本身的增长也将推动我国体育服务业与体育制造业的差值逐渐缩小,促进我国体育产业结构不断优化。

1.4.3 助力企业间知识转移,加速体育产业创新发展

在知识经济时代,知识已经作为经济发展新的内生变量,在经济增长过程中逐渐发挥越来越重要的作用。体育会展能够使全球不同国家或地区、从事体育或相关行业、拥有不同规模的企业在短时间内集聚到一起进行信息传递、知识交换活动,已成为知识交流和建立关系网络的重要临时平台[52]。参展企业不仅可就行业新发展进行面对面讨论和演示,交换有关产品、市场和专家的信息与知识,同时还可直接观察和体验新产品、新技术和新设计,有助于参展企业及时掌握全球最新有关市场和技术的知识,并为成员结识新的交易伙伴提供丰富的机会,推动参展企业的技术创新和建立全球关系网,进而加速体育产业的整体创新发展。如斯迈夫国际体育产业展览会云集了来自国内外最顶尖的体育公司、体育行业领袖以及政府代表,带来了最先进的技术和理念,推动体育产业不断创新发展。

1.4.4 增进国内外市场交流,助力构建新发展格局

面对国内社会主要矛盾变化和国际不确定性增加,我国适时提出了构建国内国际“双循环”新发展格局。在“双循环”新发展格局下,体育产业发展需要以扩大内需为内循环主引擎,以扩大高水平对外开放为外循环主方向[53]。体育会展正成为促进“双循环”发展格局的新平台,在我国体育产业“引进来”和“走出去”方面都发挥了重要作用。一方面,国外前沿产品和技术通过国际体育会展平台进入中国,我国相关企业有望通过学习交流、技术引进等实现技术创新和产品升级,提高供给质量和水平,增强供给体系对国内日益增长的美好生活需要的适配性,进而充分激活内需,释放国内经济和消费潜力,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。另一方面,体育会展平台是我国优秀企业走向世界的窗口,2021慕尼黑线上国际体育用品博览会有113家中国企业参展[54],在对外交流合作中有望逐步对接国际先进规则,推动我国体育市场实现更高水平的对外开放,不断提高我国体育产业在世界经济中的地位。

2. 体育与会展产业融合的现实发展

2.1 体育与会展产业融合的发展现状

近年来,在政策和市场的双重红利驱动下,我国体育产业实现了快速发展。2020年,全国体育产业总产出为27372亿元,增加值为10735亿元[12]。与此同时,会展业作为经济发展引擎的作用突出,日益受到社会关注与国家重视,政府出台了一系列措施不断优化会展业发展内外部环境,我国会展业规模持续扩大,会展经济产值不断增加。2021年全年共举办经贸类展览2949个,同比增长48.6%;展览总面积9299万m2,同比增长 27.2% [11]9。此外,体育会展场馆、交通、酒店等配套产业也逐步发展和完善,2021年国内展览馆数量达到151个,室内可租用总面积约1034万m2 [11]1。体育与会展产业的快速发展以及相关配套服务的不断完善为体育与会展产业融合提供了支撑,产业融合发展新动能不断增强。

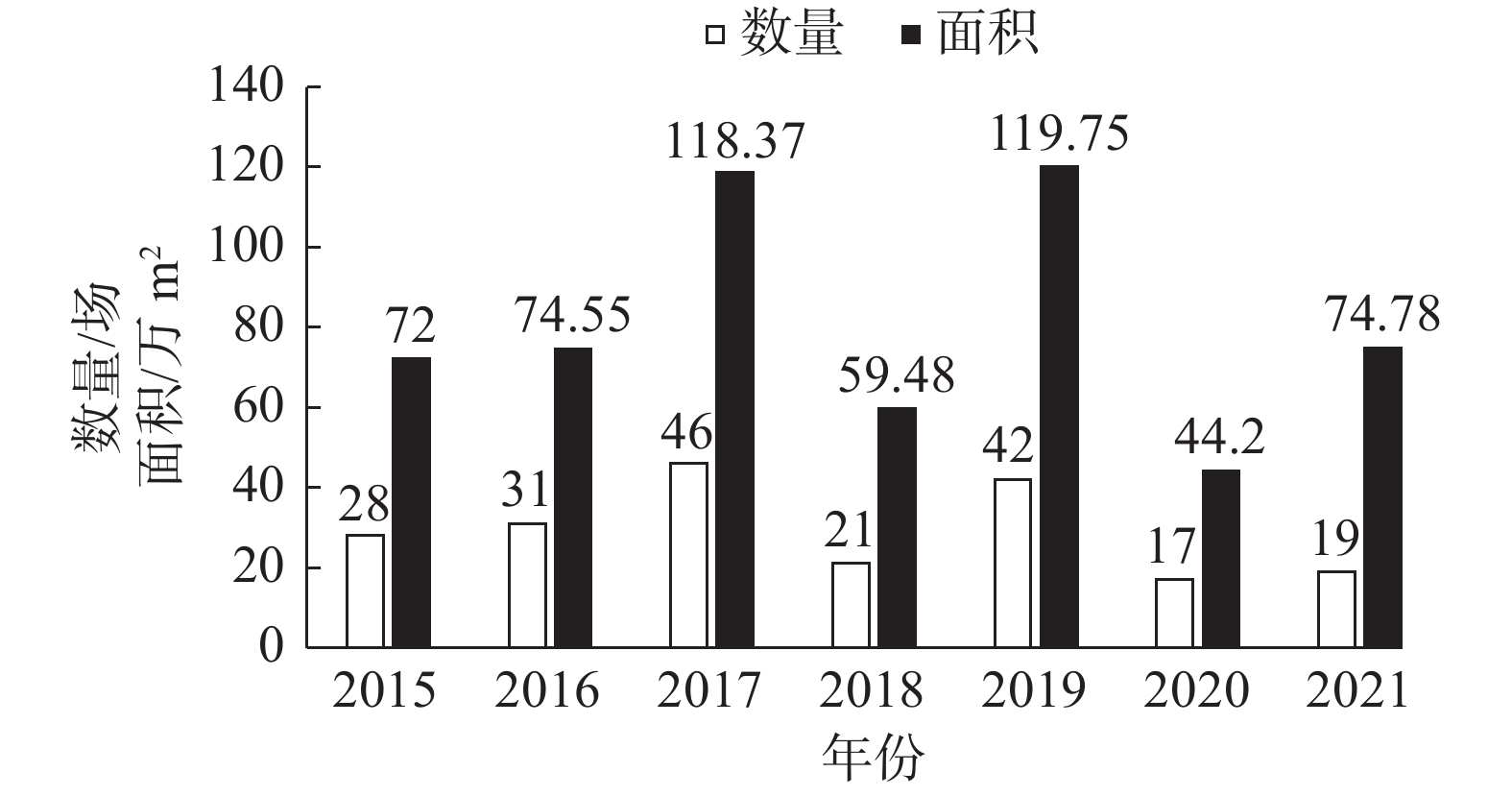

当前,我国体育与会展产业融合产品主要是以体育产品和服务为展示内容的体育展览活动。自2014年国务院印发《关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见》,提出积极拓展业态,促进体育旅游、体育传媒、体育会展、体育广告、体育影视等相关业态的发展,打造体育贸易展示平台,办好体育用品、体育文化、体育旅游等博览会以来[4],我国体育展览实现较快发展,且以体育用品展览为主。2019年我国(不包括港澳台地区)体育用品展览办展面积达到119.75万m2[9](图6),2020年至今受新冠肺炎疫情影响,发展有所受阻,但疫情也使我国体育展览开始重新调整经营模式和服务方式,借助数字经济优势,大力推进体育展览的数字化转型。

目前,我国体育展览总体呈现以下发展特点:①企业和协会逐渐成为市场办展主体。《中国博览会和展览会2021》统计的体育展览89%由协会或企业主办[55]。②综合展占据主体地位。近几年的体育展会主要以展示内容涵盖与各个体育项目相关的综合型体育博览会为主,且主要聚焦体育用品,体育服务展会较少,仅有斯迈夫体育消费展、上海国际赛事文化及体育用品博览会等少数体育展览以体育服务为主。③专业细分展引领新方向。随着体育产业的发展以及人民消费需求的差异化,各专业型体育展会如足球、篮球、马拉松赛、马术、高尔夫球、冰雪等博览会随之出现并逐年增多,成为体育展览的新领域,也将成为未来体育展览业发展的新方向。④各区域发展差异化显著。我国体育展览活动主要集中在上海、北京、广州等发达的一线城市,中西部分布较少,存在区域发展不均衡现象。⑤数字化转型成为新趋势。在新冠肺炎疫情影响下,线下展览向数字化转型不断加速,根据国际展览联盟(UFI)发布的《UFI全球展览行业晴雨表》数据,全球58%的受访者在现有的展览产品中增加了数字服务和产品[11]2。未来,随着市场渐趋稳定和不断放开,我国体育展览将逐步完成转型升级,并迎来快速发展期。

2.2 体育与会展产业融合的现实障碍

根据产业融合理论,我国体育与会展产业融合将历经技术融合、业务融合、市场融合3条演进路径,并在此基础上最终完成体育会展融合新业态的整个过程。然而,我国体育与会展产业融合在这3个方面还存在以下障碍。

2.2.1 技术融合障碍

(1)规划融合障碍。目前,我国体育与会展产业出于各自管理目标的需要形成了各自的政策和制度规定,还没有相关融合性规划出台,导致会展产业企业要素进入时面临不同程度的区域壁垒和行业壁垒等制度障碍,不利于体育与会展产业融合的推进。如展览在融入赛事活动过程中遇到审批障碍,大型体育活动引入展览会场也面临严格管制的制度障碍。如果不克服或变革这些政策与管制,将难以推进体育与会展产业融合的进程,从而错失体育产业依托会展要素实现价值链增值的大好机会。

(2)标准融合障碍。体育与会展处于各自独立发展阶段,分属不同政府部门,具有各自不同的统计分类标准和服务标准,导致相关融合型业务的开展需要协调体育部门,以及分管会展的商务部和中国国际贸易促进委员会的不同规定,增加了体育与会展产业融合工作的复杂性和不确定性。此外,在产业融合过程中,标准的不统一使得不同产业领域的生产者对于融合型产品生产流程、产品质量、服务水平等具有不一样的要求,生产出的相关产品质量参差不齐,严重影响融合型产品市场的规范发展。

2.2.2 业务融合障碍

(1)人才融合障碍。随着需求升级、技术创新、管制放松等因素不断驱动体育产业走向更广泛的融合,对融合型人才的需求规模日益扩大,需求质量也不断提升,融合型人才已成为体育跨产业发展的关键因素。然而,我国体育产业内体育服务业水平比较低,体育人才培养体系不完善,体育经营管理专业化人才较少,缺乏既懂体育又擅长会展、旅游等市场规则的融合型人才。当前,我国体育会展从业人员大多是广告、市场营销、礼仪等专业背景,缺乏系统的体育与会展知识以及相应的工作技能[6],严重制约我国体育与会展产业的融合发展。

(2)组织融合障碍。产业融合的创新性对企业能力具有较高要求,只有规模较大、运作成熟、经验丰富的龙头企业才具有推进跨领域产业融合所需的技术、生产、市场、管理等[56]。然而,当前我国体育会展主要由相关政府部门和协会主办,相关企业主体较少且整体实力较弱,与德国慕尼黑展览集团和英国励展展览集团等已入驻我国的国外展览巨头们相比,无论是企业的结构设计、相关管理模式,还是市场营销方式等都还有很大差距,导致我国体育会展市场无序竞争、产品同质化严重、产业结构不合理,严重阻碍我国体育与会展产业的融合进程。

2.2.3 市场融合障碍

(1)产品融合障碍。当前,我国体育会展市场面临着供给不适应需求的困境,突出表现为高品质、强势品牌产品不足导致的供给缺位和低品质、弱势品牌产品过剩导致的供需错位。我国主办的体育会展除了中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会、中国国际体育用品博览会等少数几家知名品牌外,其他大多数展会存在同质化严重的问题。高端供给不足导致大量高品质客源外流,转而消费国外同类产品,甚至国外很多企业直接入驻中国抢占市场,给我国体育会展市场带来了巨大挑战。此外,体育与会展产业融合程度较浅,目前,市场上依托体育赛事资源、体育场馆资源和体育健身休闲资源与会展产业融合形成了体育会议、体育展览、“体育赛事+体育会展”等一系列体育会展融合产品。但大多仅停留在以体育用品、服务为展示内容的会展活动,以体育活动为展示形式与情感链接、以体育参与者为潜在顾客的会展活动开发较少,导致相关消费外溢。

(2)需求融合障碍。当前,新冠肺炎疫情防控进入常态化阶段,线下体育会展被迫按下“暂停键”,相关融合型产品消费需求受阻、增长乏力,对体育会展产业发展造成了严重冲击。具体表现在:面对疫情反复,局部地区的线下体育及会展活动不得不一延再延,消费者参与的不确定性因素不断增加,参与的积极性受到打击。在这一特殊时期,相关政府部门严把线下活动审批关,严格控制参与人数和确保人员防疫规范,导致活动成本和消费者的参与成本俱增,参与意愿急剧下降。

3. 体育与会展产业融合的未来展望

3.1 促进体育与会展产业融合的发展举措

3.1.1 规划融合:出台产业融合规划,发挥政策引导效应

在消费需求多样化的新形势下,各产业部门要打破行业分割的思维,以开放的观念寻求产业发展更广阔的空间,跳出本产业看待产业发展形势,以产业部门联动政策的出台促进产业结构的升级换代。基于此,体育与会展相关部门应联合出台体育与会展产业融合规划,引导体育与会展产业融合行动。具体应从总体的产业融合规划和细节层面的配套设施、产品等处着手,并着重加强以下体育与会展产业重点融合领域的规划设计,为后续体育与会展融合业态的落地与运营提供基础:①健身休闲场地资源与商务会展开发的规划融合,即将赛马场、高尔夫球场等中高端运动休闲场地开发为商务会展举办地;②体育活动融入会展的规划融合,即体育活动或赛事作为会展产品展示方式或参与者情感链接纽带的规划融合;③体育赛事旅游活动与会展融合的“体育旅游+会展”规划融合,即在举办体育赛事的基础上根据体育赛事资源和地方自然人文特色举办相关会展活动的规划融合,覆盖更广泛的市场,充分挖掘顾客消费需求。

3.1.2 标准融合:完善产业融合标准,引领产业融合规范发展

标准的制定是一个行业有序、规范、迅速发展的根本保障之一。体育与会展产业融合发展需要加快各类相关体育与会展产业标准的制修订工作,以促进体育与会展产业融合发展的标准化、规范化:制定体育会展业统计分类标准,与不断涌现的体育与会展产业融合新业态相符,以科学界定体育会展业的范围,为有效开展体育会展业统计工作提供依据;积极推进体育会展业专项调查,制定并完善体育会展业服务标准,为提高体育会展业服务质量提供方向,推动我国体育会展业快速和稳定发展。另外,标准制定后要加强标准的执行力度,建立相应的监管机构,统一管理和监督各责任主体的标准执行工作,保障产业融合相关工作依照标准规范而行。

3.1.3 人才融合:改革人才培养机制,提供融合型人才支撑

融合型人才是驱动体育产业融合发展的核心要素,体育与会展产业的融合发展需要培养一批既懂体育又懂会展及与其联系紧密的旅游、互联网等产业经营和管理的综合型人才。基于此,需要从人才引进、人才培养、人力资源管理3个方面改革人才机制,突破体育与会展产业融合发展的人才瓶颈,培养一批融合型人才:①从国外引进一批优秀人才或送员工去国外优秀企业学习培训,并加强员工之间的学习交流,以强带弱,逐步提高我国从业者的专业素养;②逐步完善会展教育体系,注重跨学科的融合与协同以及理论与实践的结合;③完善行业培训机制,构建完备有序、认可度高的职业培训认证体系[6]。

3.1.4 组织融合:培育企业集团,提高企业整体实力

当前,产业融合与新业态发展已成为推动我国体育企业朝跨产业集团化发展的重要手段与途径[39]。产业融合进程的推进需要依托企业集团强大的创新能力、组织能力和预测能力,体育企业走集团化发展道路不但能够壮大企业的整体实力,从而提高其对抗风险的能力,还能够对不断变化的竞争环境和市场需求有更好的适应能力[57]。基于此,政府要科学制定相关政策,完善投融资机制,鼓励竞争力强、有实力的体育企业走产业集团化发展道路。与此同时,企业要增强跨产业经营所需的技术、管理方面的能力:①通过兼并重组成为跨界融合的产业集团;②成立以体育会展融合业态为新拓展业务的二级子公司,以此为体育会展融合提供组织支撑[39]。

3.1.5 产品融合:加快技术创新,提供高品质融合型产品

产品质量是赢得消费者信任的关键,而技术创新突破是产品竞争力提升的基础。对于我国体育会展市场高端供给不足的问题,我国相关企业要加快技术创新,以创新驱动产品的高质量发展。①重视数据的作用,通过大数据分析消费者偏好,从而以市场需求调整融合型产品类型、品质,促进供需对接,提高资源的利用率并满足消费者多样化的消费需求。②在把握当今体育会展消费变化趋势的基础上,大胆地将新型技术融入产品体验的设计,以价值增值利益打动消费者。如体育会展展示过程中可运用VR、AR等技术改善消费者体验,满足消费者动态参与、切身体验产品的需要,提高消费者满意度和忠诚度,甚至可以通过数字孪生打造体育会展的元宇宙平台,增强参与者的线上互动,赋予原有产品新的附加功能和更强的竞争力。

3.1.6 需求融合:推动行业数字化转型,创造线上消费需求

面对新冠肺炎疫情带来的一系列不确定性,体育会展行业的数字化转型是一种新模式、新趋势和新常态。①充分发挥我国的高科技优势,构建强有力的线上会展系统,满足企业“云展示”“云洽谈”“云互动”“云引流”等核心功能,突破线下实地参展的限制。②运用数字技术优化线下会展服务模式,通过数字技术赋能主场服务、搭建商管理、智能防疫、入场门禁、现场制证等服务,为疫情期间办展提高运营效率和服务体验。③加强线上和线下展会的深度融合发展,借助数字技术将暂时性的线下会展活动转变为平台型社区,通过线上社群、活动和内容运营等实现全年全天候接待,在推动业务转型和商业价值增值的同时,满足消费者展后远程关系维护、持续交流的需求。④随着元宇宙概念的持续深入人心,元宇宙将逐步颠覆传统营销方式,有望形成新的体育会展商业模式。

3.2 体育与会展产业融合的业态展望

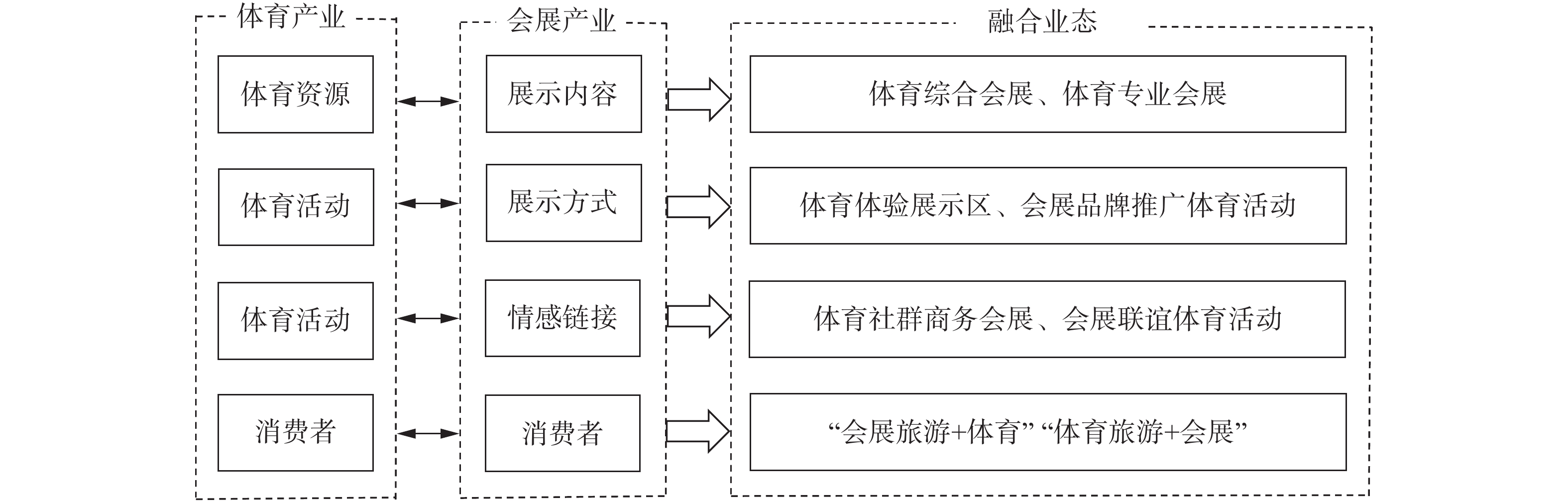

根据产业融合理论,会展与体育产业存在产品和市场互补关系,二者的融合模式表现为产业价值链的延伸融合。体育资源、体育活动、体育消费者等价值活动单元以功能互补和产业价值链延伸的模式与会展产业价值链上的展示内容、展示方式、情感链接、消费者等进行融合,最终重组成为体育与会展融合产业价值链,并形成多种兼具双方产业特性的融合业态(图7)。

3.2.1 体育资源与会展展示内容的融合

体育资源与会展展示内容融合形成了各类以体育资源为展示内容的体育会展活动。近年来,我国以体育用品、服务资源为展示内容的体育综合会展和体育专业会展活动逐年增加,日益成为体育企业品牌推广、渠道拓展、国际交流以及体育文化推广的重要平台,并在推动体育产业集聚、加速体育产业升级方面发挥重要作用[6]。

(1)体育综合会展。体育综合会展指包括整个体育行业的会展活动,展示产品种类广泛,是了解某一区域体育市场发展的良好机会[58]。目前,我国最知名的体育综合会展品牌是中国国际体育用品博览会。自1993年以来,中国国际体育用品博览会已在多个城市成功举办,通过集中展示中国体育用品业最新的成果和思考,引领行业持续向前,成为相关企业一年一度展示最新研发成果和推广品牌的关键机遇。2021年(第39届)中国国际体育用品博览会在参展企业和观众人数方面更是达到了空前的规模,共吸引1307家企业、超过3000个品牌参展,展览总面积超过15万m2,93284名观众到现场观展,有力推动了中国体育产业跨界深度融合和高质量发展[49]。

(2)体育专业会展。体育专业会展指仅展示体育某一细分领域甚至某一项产品的体育会展活动[58]。目前,基于各类体育项目的商业化发展程度不一,高尔夫球、马术、篮球、足球、马拉松等商业化发展水平较高的体育项目相关产品具有较大的市场需求,因此,相关会展获得优先发展并在体育专业会展市场占据较大的市场份额,国际上比较知名的有新泽西州高尔夫和旅游展览会、德国国际马匹配件展览会、雅典马拉松博览会等。与此同时,此类体育专业会展活动带动相关体育细分赛道日益发展壮大,二者相辅相成,协同促进。未来,随着体育产业专业化发展程度的日益提升,相关体育项目的会展市场将具有广阔的发展空间,并充分发挥企业信息交流、合作洽谈等知识交换平台的功效,带动该体育细分领域的繁荣发展。

总体而言,近年来,随着我国体育产业的蓬勃发展,以体育用品、体育服务资源为展示内容的体育主题会展活动逐年增加。然而,从覆盖范围看,以综合型体育会展为主,专业型体育会展不足,而且体育用品居多,体育服务会展匮乏,体育会展产品结构较为失衡[6]。因此,应基于市场需求合理安排不同类型的体育主题会展产品,以减少产品同质化,提高资源利用率。此外,要加强品牌体育会展的培育,不断提高商贸对接能力。

3.2.2 体育活动与会展展示形式的融合

体育活动与会展展示形式融合形成了以体育活动为展品展示方式的体育体验展示区和以体育活动为会展品牌展示方式的会展品牌推广体育活动,依托体育活动的体验营销特征和吸睛效应,将有效提高会展品牌、参展企业品牌和产品的推广效果。

(1)体育体验展示区。体育体验展示区指在会展活动期间,参展企业通过邀请观众以参与体育活动的形式进行产品、服务体验,以加深体验者对产品的了解,从而达到较好的展品宣传效果的会展展示方式。目前,许多体育用品会展活动多采用这一展示方式,如2021年中国国际体育用品博览会上观众通过参与体育活动体验各种体育产品和服务,对于新产品推广具有较好的作用。未来随着虚拟体验技术的逐步完善和应用,具有广泛“粉丝”基础的虚拟体育活动将成为会展活动中展示产品和服务的重要场景。

(2)会展品牌推广体育活动。体育活动具有较强的吸睛效应,对于展会引流具有独特的优势,会展主办方通过举办相契合的体育活动往往能够吸引更多观众和媒体的关注,从而更大范围地宣传推广本会展品牌以及参展企业形象和产品,提高展会和参展企业关注度。例如,中国国家职业健身教练专业大会(I-FIT健身大会)分为健身大赛和健身论坛2个部分,通过健身大赛吸引行业人士的关注,并实现嘉宾、评委、媒体、观众充分互动,展现健身的独特魅力,同时也不断提升大会的影响力,打造健身行业的顶级IP。

然而,目前会展活动大多仍采用产品实物、图片、视频等传统展示形式,很难快速吸引观众眼球,展示效果欠佳。因此,应基于展品类别积极开发体育活动的体验营销功能,提高实物展品的体验性;另外,会展主办方应有效利用体育活动的吸睛效应,积极举办与会展主题相契合的体育推广活动,以提高会展品牌的曝光度,从而不断提高展会的知名度和影响力。

3.2.3 体育活动与会展情感链接的融合

以体育活动作为会展参展商和观众的情感链接具体指在会展活动举办期间,以会展参展商和观众为参与对象,举办其感兴趣并契合会展主题的体育活动或体育赛事,从而达到加强沟通、增进了解、促进合作的目的。具体主要包括以各类体育项目为主题的体育社群商务会展、会展参展商和观众之间的体育联谊活动等。

(1)体育社群商务会展。当前,基于体育的社交属性,依托某一特定项目的体育社群不断涌现,人们因热爱同一项体育项目而聚集在一起,为后续展开交流洽谈、协商对话、商务合作提供了良好的情感基础。以特别受到商业精英人士青睐的高尔夫运动为例,作为一项国际化商务交流的通用工具,高尔夫运动在商务会议或论坛中具有促进国际交流、增进商业合作及建立情感链接等功效,能够显著提升商务会展活动的价值。高尔夫球场由此成为洽谈生意的重要场所,相关企业越来越重视高尔夫运动的会展开发,如美国有专门服务高尔夫运动爱好者的商业俱乐部(Business Golfers Network),以高尔夫运动为情感纽带,专注于通过商务午餐会、商务论坛和高尔夫活动为参与高尔夫运动的商业人士建立业务关系和社交机会。

(2)会展联谊体育活动。根据具身体验理论,体育活动或赛事体验具有强具身性,带来体验者的移情性浸入[59]。基于此,会展参展商和观众通过参与体育活动或赛事更容易打开心扉,加强沟通,增进信任,促成参展商和观众之间的信息分享、技术交流和商业合作等,显著提高参展、参会效果。例如,2019年UFI中国会员年会之前举办了会展精英高尔夫联谊赛,旨在通过高尔夫运动推动中国会展精英的健康生活及高端商务交流。此外,篮球、足球、马拉松等具有广泛群众基础的体育赛事也具有广阔的会展联谊开发前景。

目前,我国会展活动和体育活动仍处于相对独立的发展阶段,互补使用和结合使用的程度较低,使得会展活动对于建立参展商和观众情感链接的效果欠佳。因此,要充分发挥体育与会展活动的独特优势,加强功能互补,基于参展商和观众的需求和兴趣积极开发体育活动,不断提高会展平台建立情感链接的能力,进而提高会展活动的总体价值。

3.2.4 体育消费者与会展消费者的融合

基于消费者日益多样化的消费需求,体育与会展产业的消费者有望实现融合。对于展会而言,参展商和参展观众在举办城市参加完展会之后,可能想要体验当地的美食、旅游产品、体育赛事等,借参展机会充分感受主办城市的文化与魅力并达到放松的目的。对于体育旅游爱好者而言,当地举办的会展活动也可能引起他们的兴趣。因此,体育与会展产品有望成为一组互补产品,“会展旅游+体育”和“体育旅游+会展”的融合开发模式具有广阔的发展前景。

(1)“会展旅游+体育”。会展旅游是为会议和展览活动的举办提供展会场之外的且与旅游业相关的服务,并从中获取一定收益的经济活动[60]。“会展旅游+体育”模式是指让体育企业发挥行业功能优势,以会展参展商和观众为潜在消费者,为会展的举行提供相应的外围体育旅游服务。当前,借助举办国际会议、研讨会、论坛等会务活动以及各种展览会而开展的会展旅游具有组团规模大、客人档次和消费额高、停留时间长、涉及相关服务行业多等特点,成为许多城市尤其是会展城市旅游产品开发的重点。其中,体育旅游产品对于参展商和观众释放压力、放松心情具有较好的效果,越来越受到会展参展商和观众的青睐。未来,随着我国体育旅游产品的日益丰富和完善以及会展产业规模的迅速增长,“会展旅游+体育”发展大有可为。

(2)“体育旅游+会展”。“体育旅游+会展”模式是指以体育旅游参与者为潜在顾客,开发他们感兴趣的会议、展览等会展活动。基于消费需求多样化的考虑,在参与体育活动之余,体育旅游参与者可能还想参与相关体育用品、体育服务会展以购买相关体育活动的配套产品。此外,诸如民族传统节庆、科技展、艺术展等展现城市文化的会展活动也越来越受到游客的青睐,成为举办城市展现城市形象、推广城市文化和助推经济增长的重要抓手。例如,第三届中国马拉松博览会与第17届厦门马拉松赛同期举办,展览面积达2.6万m2,200余个路跑产业链上下游知名品牌集聚比赛现场,各种分享会、交流会相继举行,不但满足了参赛者多样化的消费需求,还加强了参展企业人员对市场前沿信息的了解,提高了资源的整体利用率[61]。

当前,“会展旅游+体育”模式在美国、德国等会展强国发展较好,如美国成立了专门的会议与观光局(Convention and Visitor Bureau),积极推动会议与旅游产业的融合发展。然而,我国会展旅游产业发展较为滞后,“会展旅游+体育”这一专业细分赛道则更甚,还有待进一步开发和培育。此外,目前我国只有部分马拉松、足球、高尔夫球等少数体育活动会配套赛事用品、休闲旅游等互补性产品会展活动,“体育旅游+会展”的融合发展业态也有待进一步开发和落地,尤其要加强地区文化、旅游等体育赛事互补性产品的主题会展活动,实现城市多业态协同联动发展。

4. 结束语

现今,体育会展已成为体育行业风向标,是全社会共同见证体育行业强势复苏以及展示中国乃至全世界体育产业未来发展动向的重要窗口;会展与体育融合是会展交流平台增强沟通效果的不二之选,成为会展产业价值链跃升的关键。本文厘清了体育与会展产业融合的概念特征、动力因素、路径机制、融合价值,并基于融合现状和存在的障碍提出了发展举措和业态展望,为进一步深化体育与会展产业融合,促进体育会展产业价值链增值提供了路径,以创新业态和新的商业模式推动体育会展产业规模增长,进而更大范围、更高效率地加速产业优化升级,助力体育与会展产业高质量发展。

作者贡献声明:易闻昱:设计论文框架,撰写论文;作者贡献声明:杨倩:审核、指导修改论文。 -

表 1 体育与会展产业融合相关政策

Table 1 Policies related to the integration of sports and exhibition industries

时间 发文部门 政策文件 文本内容 2014年10月 国务院 《关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见》 打造体育贸易展示平台,办好体育用品、体育文化、体育旅游等博览会,促进体育会展发展 2015年4月 国务院 《关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》 形成行业配套、产业联动、运行高效的展览业服务体系 2016年7月 国家体育总局 《体育产业发展“十三五”规划》 打造体育用品、体育旅游和体育文化展示平台 2016年10月 国务院办公厅 《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》 促进产业互动融合 2018年12月 国务院办公厅 《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》 坚持“体育+”和“+体育”做法 2019年1月 国家体育总局、国家发展改革委 《进一步促进体育消费的行动计划(2019—2020年)》 积极实施“体育+”工程,继续办好中国国际体育用品博览会、中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会等 2019年8月 国务院办公厅 《体育强国建设纲要》 改革、创新中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会,办好全国体育美术作品展览 2019年9月 国务院办公厅 《关于促进全民健身和体育消费 推动体育产业高质量发展的意见》 实施“体育+”行动,促进融合发展 2019年12月 成都市人民政府办公厅 《关于促进会展产业新经济形态发展的实施意见》 促进“会展+文创”“会展+旅游”“会展+赛事”等发展 资料来源:政府各部门官网。 -

[1] 裴超.南宁丨第十六届中国会展经济国际合作论坛在邕开幕[J]. 中国会展,2020(3):16 [2] 王先亮,张瑞林.体育会展经济发展研讨[J]. 体育文化导刊,2013(11):81-84 [3] 国务院办公厅. 国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见[EB/OL]. [2021-07-03]. http://www.gov.cn/zhengce/content/201812/21/content_5350734.htm [4] 国务院. 国务院印发《关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见》[EB/OL]. [2021-07-03]. http://www.gov.cn/xinwen/2014-10/20/content_2767791.htm [5] 国务院办公厅.国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知[J]. 中华人民共和国国务院公报,2019(26):6-13 [6] 易闻昱,黄道名,任慧涛.基于顾客让渡价值理论的我国体育展览价值提升路径研究[J]. 体育科学,2020,40(6):38-48 doi: 10.16469/j.css.202006006 [7] UFI, OXFORD ECONOMICS. Global economic impact of exhibitions: 2020 edition[EB/OL]. [2021-07-16]. https://www.the-iceberg.org/research/global-economic-impact-of-exhibitions-2020-edition/

[8] 中国国际贸易促进委员会. 中国展览经济发展报告2015[R]. 北京: 中国国际贸易促进委员会贸易投资促进部, 2016: 135-136 [9] 中国国际贸易促进委员会. 中国展览经济发展报告2019[R]. 北京: 中国国际贸易促进委员会贸易投资促进部, 2020: 181 [10] 成都市人民政府办公厅.成都市人民政府办公厅关于促进会展产业新经济形态发展的实施意见[J]. 成都市人民政府公报,2020(1):23-26 [11] 中国国际贸易促进委员会. 中国展览经济发展报告2021[R]. 北京: 中国国际贸易促进委员会贸易投资促进部, 2022 [12] 国家统计局, 国家体育总局. 2020年全国体育产业总规模与增加值数据公告[EB/OL]. [2022-05-01]. http://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202112/t20211230_1825764.html [13] 姚卓.体育展会研究[J]. 体育文化导刊,2009(4):64-66 doi: 10.3969/j.issn.1671-1572.2009.04.020 [14] 杨铁黎,陈文倩.中国体育用品展会现状及发展策略的研究[J]. 广州体育学院学报,2009,29(5):9-15,52 doi: 10.3969/j.issn.1007-323X.2009.05.003 [15] 李勇军.会展产业价值链及其组织网络构成[J]. 广东行政学院学报,2016,28(4):75-80 doi: 10.13975/j.cnki.gdxz.2016.04.011 [16] NICE B. Golf in meetings, incentives, conventions, exhibitions (mice) tourism: Perceptions of meeting planners[D]. Gainesville: University of Florida, 2004: 3-6

[17] YANG J. Football museums:History,identity,and connection[J]. The International Journal of the History of Sport,2017,34(17-18):1872-1882 doi: 10.1080/09523367.2018.1481048

[18] 乐仁油,高松龄.体育会展与体育用品产业集群互动研究[J]. 体育文化导刊,2011(2):52-54 doi: 10.3969/j.issn.1671-1572.2011.02.014 [19] LIU F Z. Study on interaction of golf Expo and golf goods industry cluster[C]//Advances in Intelligent Systems Research, Proceedings of the 2014 International Conference on e-Education, e-Business and Information Management. April 17-18, 2014. Shanghai, China. Paris, France: Atlantis Press, 2014: 170-172

[20] 颜慧, 曾小武. 关于体育会展业与城市产业发展互动效应的研究[C]//中国体育科学学会体育产业分会. 第四届全国体育产业学术会议文集, 2009: 1 [21] 刘玉忠. 对中国体育大型会展业发展现状的研究: 以中国国际体育用品博览会为例[D]. 北京: 首都体育学院, 2014: 1-3 [22] 胡炬波.我国体育会展产业的发展性研究[J]. 吉林体育学院学报,2007,23(3):14-15,18 doi: 10.3969/j.issn.1672-1365.2007.03.007 [23] 张晓艳.我国体育用品博览会的现状分析及发展对策研究[J]. 中国商贸,2009(21):13-14 [24] 朱光辉.中国国际体育用品博览会发展策略探析[J]. 江南大学学报(人文社会科学版),2007(5):105-107 doi: 10.3969/j.issn.1671-6973.2007.05.024 [25] 周良君,李圣旺,周西宽,等.中国体育用品博览会的发展历程、存在的问题及对策[J]. 上海体育学院学报,2005(3):30-34 doi: 10.3969/j.issn.1000-5498.2005.03.008 [26] REILLY J. The development of sport in museums[J]. The International Journal of the History of Sport,2015,32(15):1778-1783 doi: 10.1080/09523367.2015.1108306

[27] TALEBPOUR M,GHADERI Z,RAJABI M,et al. Service quality aspects and sports scientific conventions:An experience from Iran[J]. Journal of Convention & Event Tourism,2017,18(4):260-281

[28] 程林林.体育的产业融合现象探析[J]. 成都体育学院学报,2005(3):22-25 doi: 10.3969/j.issn.1001-9154.2005.03.006 [29] 余守文,金秀英.体育产业的产业融合与产业发展研究[J]. 体育科学,2006,26(12):16-19 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2006.12.003 [30] 王艳,刘金生.体育产业融合与产业发展:我国体育产业发展的新视角[J]. 成都体育学院学报,2009,35(7):7-10 doi: 10.3969/j.issn.1001-9154.2009.07.002 [31] 李燕燕. 我国体育产业融合成长研究[D]. 武汉: 武汉体育学院, 2014: 32 [32] 杨强.体育产业与相关产业融合发展的内在机理与外在动力研究[J]. 北京体育大学学报,2013,36(11):20-24,30 doi: 10.19582/j.cnki.11-3785/g8.2013.11.005 [33] 王起静.会展产业的本质及发展模式研究[J]. 北京第二外国语学院学报,2013,35(9):75-82 [34] 吴开军.会展产业链刍议[J]. 科技管理研究,2011,31(3):168-170,177 doi: 10.3969/j.issn.1000-7695.2011.03.045 [35] 黄谦,谭玉姣,王铖皓,等.“双循环”新发展格局下体育产业高质量发展的动力诠释与实现路径[J]. 西安体育学院学报,2021,38(3):297-306 doi: 10.16063/j.cnki.issn1001-747x.2021.03.006 [36] 郭俊华,蒲阳.金融社会化促进体育产业深度融合发展的机理与路径[J]. 西安体育学院学报,2021,38(6):681-688 doi: 10.16063/j.cnki.issn1001-747x.2021.06.006 [37] 马健.产业融合理论研究评述[J]. 经济学动态,2002(5):78-81 [38] 詹新寰,孙忠利,王先亮.产业融合机制下体育产业发展研究[J]. 首都体育学院学报,2008,20(6):1-4 doi: 10.3969/j.issn.1009-783X.2008.06.001 [39] 杨强.体育与相关产业融合发展的路径机制与重构模式研究[J]. 体育科学,2015,35(7):3-9,17 doi: 10.16469/j.css.201507001 [40] 胡汉辉,邢华.产业融合理论以及对我国发展信息产业的启示[J]. 中国工业经济,2003(2):23-29 doi: 10.3969/j.issn.1006-480X.2003.02.003 [41] 袁骅笙.动力系统理论视野下文化产业与旅游产业融合发展的机制研究[J]. 经济研究导刊,2013(20):49-50 doi: 10.3969/j.issn.1673-291X.2013.20.020 [42] 郑明高. 产业融合发展研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2010: 67-70 [43] 胡永佳. 产业融合的经济学分析[D]. 北京: 中共中央党校, 2007: 62 [44] 卢长宝,于然海,段奕君.体育产业与旅游产业对接的长效机制[J]. 体育科学,2011,31(9):27-33 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2011.09.003 [45] 付业勤,郑向敏.旅游与会展产业的融合:产业价值链分析、路径与对策[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2014,14(2):146-153 [46] 郑锋,尹碧昌,胡雅静.新时代休闲体育的价值意蕴与实践理路[J]. 西安体育学院学报,2021,38(3):322-326 doi: 10.16063/j.cnki.issn1001-747x.2021.03.009 [47] NAYAK J K. An exhibitors perspective:Factors affecting selection of industrial trade shows in India and the importance of spot sales[J]. Journal of Business-to-Business Marketing,2019,26(2):125-140 doi: 10.1080/1051712X.2019.1603356

[48] 慕尼黑国际体育用品博览会组委会. 2020展后报告[EB/OL]. [2021-07-04]. http://www.ispo.com.cn/page/290J2vR/munich.html [49] 中国体博会. 首发!《2021中国体博会展会报告》完整版出炉丨收藏[EB/OL]. [2021-07-15]. https://cn.sportshow.com.cn/mthz/zsxw/12027.html [50] 于刃刚,李玉红.论技术创新与产业融合[J]. 生产力研究,2003(6):175-177 doi: 10.19374/j.cnki.14-1145/f.2003.06.071 [51] 国家统计局, 国家体育总局. 2016年国家体育产业总规模与增加值数据公告[EB/OL]. [2022-05-01]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201801/t20180113_1573014.html [52] BORGHINI S,GOLFETTO F,RINALLO D. Ongoing search among industrial buyers[J]. Journal of Business Research,2006,59(10-11):1151-1159 doi: 10.1016/j.jbusres.2006.06.005

[53] 任波,戴俊.“双循环”新发展格局下中国体育产业高质量发展:逻辑、动力与路径[J]. 体育学研究,2021,35(2):39-48 [54] 慕尼黑国际体育用品博览会组委会. 2021中国展商名单[EB/OL]. [2022-06-02]. http://www.ispo.com.cn/page/290J2vR/munich.html [55] 中国国际贸易促进委员会. 中国博览会和展览会2021[R]. 北京: 中国国际贸易促进委员会, 2022: 38-39 [56] 王蓉蓉,李婷.甘肃省旅游产业融合水平测评研究[J]. 旅游研究,2022,14(2):69-84 doi: 10.3969/j.issn.1674-5841.2022.02.006 [57] 郭维刚.体育对构建新时代美好生活新样态的价值[J]. 西安体育学院学报,2021,38(3):315-321 doi: 10.16063/j.cnki.issn1001-747x.2021.03.008 [58] 张义, 杨顺勇. 会展导论[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2009: 98-102 [59] 谢彦君,吴凯,于佳.体育旅游研究的历史流变及其具身体验转向[J]. 上海体育学院学报,2021,45(11):16-30 doi: 10.16099/j.sus.2021.11.002 [60] 王保伦.会展旅游发展模式之探讨[J]. 旅游学刊,2003,18(1):35-39 doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2003.01.008 [61] 厦门马拉松赛组委会. 第三届中国马拉松博览会圆满落幕[EB/OL]. [2021-07-20]. https://2020.xmtv.cn/xmtv/2020-04-10/HLgqr5dd5l9rLZbd.html -

期刊类型引用(8)

1. 田小静,刘翔,杨卓,黄浩. 体育产业与旅游产业融合发展:理论逻辑与实证测评. 天津体育学院学报. 2025(02): 170-179 .  百度学术

百度学术

2. 杜佳. 文体旅融合视角下的天府绿道发展路径研究. 四川体育科学. 2024(01): 115-120 .  百度学术

百度学术

3. 漆才杰,龙行年,彭鹏. 地域武术文化与旅游产业深度融合的逻辑机理与推进路径. 西安体育学院学报. 2024(01): 87-98 .  百度学术

百度学术

4. 陈国强. 新发展格局下体育会展产业发展策略研究. 商展经济. 2024(10): 12-15 .  百度学术

百度学术

5. 于英,倪荣璟,丁伟,徐放,于飞. 冰雪竞赛表演产业与新媒体产业融合发展研究. 冰雪运动. 2024(03): 66-71 .  百度学术

百度学术

6. 吴赛,田建强. 成渝地区双城经济圈文体旅产业融合发展路径及其概念模型构建. 首都体育学院学报. 2024(05): 551-560 .  百度学术

百度学术

7. 刘波. 新发展格局下盐城会展经济高质量发展条件、问题与路径研究. 盐城师范学院学报(人文社会科学版). 2023(05): 32-43 .  百度学术

百度学术

8. 余妍希. 会展业关联效应演变分析——以广州市为例. 市场周刊. 2023(11): 41-45 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(4)

下载:

下载: