Body Symbols and Circle-layer Relationship: Reasons and Ethics in "Micro-community"Based on Creation, Thumb-up and Comments of Short Sports Video

-

摘要:

随着虚拟场域的扩大,“微社群”以及短视频创作成为观察与揭示社会文化走向的重要生发地,体育类短视频也成为通过身体表征透视社会文化的重要视角。沿着身体的自然意义和社会意义主线,分析基于体育类视觉作品的创作与点赞行为背后的身体隐喻和社会结构新面向,探讨“微社群”中的情理与人伦。认为:随着互联网等技术的嵌入,以身体为载体的体育类作品在创作与展演中包含身体图像化、符码操持、身体—身份转换等隐喻,蕴含着情感消费、模拟亲缘关系,并在身体奇观化叙事中呈现出丰富的亚文化趋向。由身体视觉景观等构成的体育类作品的点赞与评论彰显了“情感资本”和“账面资本”的积累,表征了“伞状社会结构”“圈层社会结构”“他人导向型社会心态”的逐渐形成,在“人机互构”下“微社群”产生了身体规训和社会交往的新秩序。

Abstract:With the expansion of virtual field, micro-community and short video creation have become an important place to observe and reveal the trend of social culture. Short sports videos and their related works also become an important perspective of social culture through body representation. Following the main line of the natural and social meanings of the body, the new aspects of body metaphor and social structure behind the creation and thump-up behaviors of sports visual works are analyzed, and the reason and ethics in the "micro-community" are discussed. It is suggested that with the embedded Internet technology, the sports works with body as the carrier include the metaphors like body visualization, code manipulation and "the body-identity transformation" in creation and performance, containing emotional consumption and simulated genetic relationships, and showing a rich sub-culture tendency in the narration of the body spectacle. The likes and comments of sports works composed of body visual landscape highlight the accumulation of "emotional capital" and "book capital", present the gradual formation of the "umbrella social structure", "circle-layer social structure" and "other-oriented social personality", and produce a new order of physical discipline and social interaction in the "micro-community" under the "human-machine interaction".

-

1. 研究背景与问题提出

在人类社会漫长的发展历程中,人类身体观的转变在一定程度上表征了人类认知与技术的演进。在西方先哲柏拉图和笛卡尔等倡导的“身心二元论”传统中,心灵凌驾于身体之上,身体则一度被贬抑和遮蔽。随着费尔巴哈、胡塞尔和海德格尔等哲学和社会学家对身体及其相关理论认知的不断拓展,以及尼采、梅洛-庞蒂、福柯、莫斯等学者思想体系中的身体及其相关理论发生转向[1],身体作为意义的发生场开始逐渐冲破传统“身心二元”观念的束缚进入大众视野。至20世纪末,身体以及一些贴近身体的研究呈现出身体社会学、性及性别社会学、健康社会学、文化社会学、文化人类学以及体育社会学等多学科交叉的态势,并延续至今。随着互联网的普及,网络社交文化[2]、身体图像化新表征[3]的出现进一步推动了身体及相关研究的新转向和多学科交叉发展。

技术发展改变了传统的社会交往模式,促进了由互联网联结的虚拟社群的形成,人们借助技术工具实现了表达方式的革新,并获得了在虚拟世界自由创造与展示的社会场景。在具有“草根性”传播特征的自媒体时代,用户可以借助文字、声音、视频等形式自行集结各种视听社群,并构建新的社会交往介质和文化样态。例如,微信、抖音、快手等自媒体App为普通民众提供了更广阔、自主的展现平台。在网络技术和媒介的推动下,民众带有主体意识的展演行为正脱离以语言为中心的理性主义形态,而转向以视觉影像为中心的感性主义形态[4]。随着视觉沉浸式、虚拟技术的普及,“微社群”(本文指以微信、抖音、快手等为代表的自媒体App所提供的虚拟社交平台的总和)中的身体与圈层问题逐渐引起我国学者的关注。现有研究涉及身体的审美和伦理[5]、虚拟社区的治理[6]、微信社群中的身体与社会性[7]、网络社群中的心理建设与疏导[8]、微信社群的点赞认同与动机维系[9]等诸多问题。可以看出,身体不是孤立的肉身,而是承载着多元符码的叙事符号。

正如戈夫曼[10]在《日常生活中的自我呈现》中所指出的“身体是表演者重要的前台”,数字新媒体时代下身体在“微社群”中并不是简单而平凡的肉身,而是由符码操持并被人凝视的对象。当“身体在场的缺席”成为网络技术时代人们日常生活交往的常态,虚拟社交媒介中的身体与体育在此基础上进一步实现了互相表达:一方面,体育文化借助身体实现景观化呈现;另一方面,身体在体育参与实践中被赋予多元符码标识,进而衍生为“身体景观”,成为人与世界互动的媒介,在兼具“发射体”与“接收体”双重功能的前提下,持续不断地生产出新的价值和意义[11]。围绕“身体中的体育”和“体育中的身体”作品的认知与点赞使得“微社群”成为赛博空间的核心社交场域,民众也在点赞与评论之中享受以自我为核心所带来的社交精神愉悦感。随着虚拟场域的扩大,“微社群”以及短视频创作成为观察、揭示社会文化走向的重要生发地,体育类短视频也将成为通过身体表征透视社会文化的重要路径。

然而,目前鲜有研究通过体育中的身体透视个体符码操持的动机行为,以及“微社群”圈层关系的新面向。虚拟性“微社群”的出现在改变社会交往方式的同时,为传统的社会交往和人际关系维系带来了新的理念和挑战。那么,是否可以通过体育中的身体符号所建立的视觉景观透视新的身体价值和意义?身体图景能否映射社会文化走向和个体社会心态?如果答案是肯定的,那么在网络社会背景下实则蕴含着新的社会文化走向和运行机制;如果答案是否定的,为什么在视觉作品的创作与点赞之间蕴含着区别于以往的社群关系?本文试图沿着身体的自然意义和社会意义主线,探寻体育类视觉作品创作与点赞行为背后的身体隐喻和社会结构新面向。

2. 研究设计

本文遵循质性研究的范式,通过线上线下调查与访谈的方式,基于虚拟社群中视觉景观的创作、点赞和评论,以视觉景观的创作者、虚拟社群的互动者以及“粉丝”为研究对象,对其生命史(个体生命历程)和专题史(与本文相关的历史叙事)进行访谈,了解其所处的社会环境以及虚拟场域中的身体符号与圈层,进而分析其所参与建构的虚拟社群中的情理与人伦。

在“微社群”身体、体育类作品的搜集上,选取目前位于国内短视频市场第一梯队的抖音、快手,以及自媒体平台第一位的微信视频号及朋友圈图文类作品。鉴于网络空间的无限延展性,在研究对象的区域范围上不做严格设定,主要基于虚拟社群的构成而确定。对于部分研究对象的确定采取“滚雪球”的方法,当已有访谈信息出现高度重复时,研究对象的招募即告结束。具体研究对象包括3类:①包含身体符号隐喻的体育类短视频创作者(在抖音、快手中拥有万次以上关注点击频次的资深用户);②微信社群朋友圈发布、评论、点赞以及转发互动的虚拟社群人员;③活跃于抖音、快手以及微信社群积极应援的“粉丝”,“粉龄”为2~5年不等,以青年新生代“粉丝”族群为主。

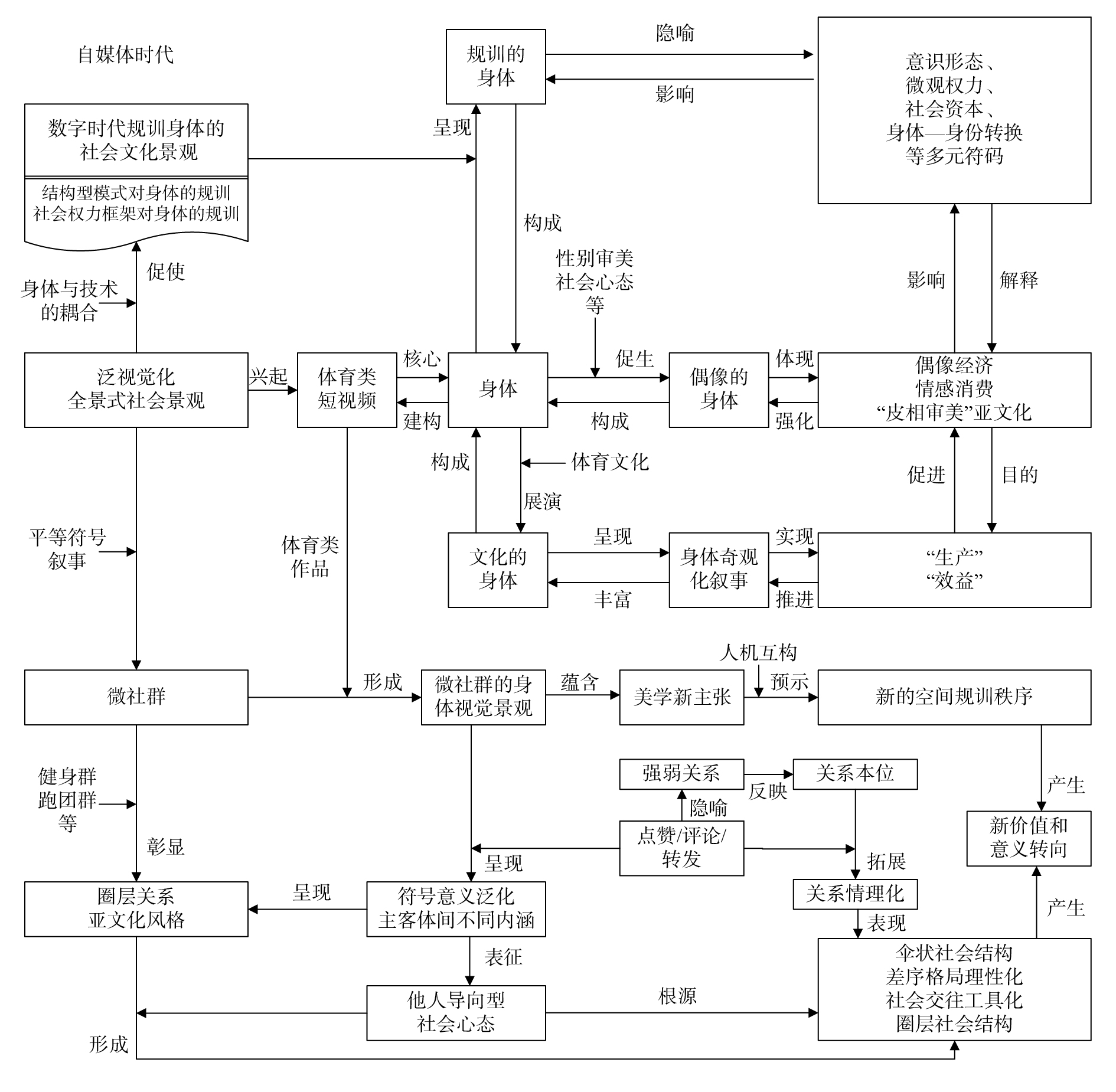

作为一项质性研究,本文无意于从大数据等整体视角切入,而是以对研究对象进行深入的“片段性”分析为价值旨归。这不仅需要研究者具有强烈的人文关怀、“草根性”的平民意识,更重要的是需要对研究对象的动机行为意识做出解释性理解,深入参与研究对象的生活情景。因此,在研究方法的选择和操作上,选取参与式观察、自我民族志、深度访谈等方式。结合自媒体时代身体视觉景观的现状,构建“微社群”中情理与人伦的研究框架(图1)。

通过分析“微社群”中的体育类作品、微信社群中的身体视觉景观与社会结构新面向,结合田野实证材料探讨“微社群”中情理与人伦的转变机制,主要从身体视觉景观中核心载体(身体)和行为关系(点赞)的隐喻等层面展开。以身体为载体的体育类作品在“微社群”中具有丰富的符号隐喻,其中不仅包含意识形态、社会资本、身体—身份转换等符码,而且包含偶像经济、情感消费与模拟亲缘关系,更在身体奇观化叙事中蕴含着丰富的体育文化。在“微社群”的体育文化图景中,点赞具有多元意义和内涵趋向,传统中国社会的差序格局呈现出“差序格局理性化”“社会交往工具化”“圈层社会结构”等新面向,肢态语言互动成为身体视觉景观发布的新趋向。基于对体育文化图景中身体与关系的隐喻的思考,探讨自媒体时代身体、社会与体育即将或正在面临的改变,以期为相关研究的理论推进和田野实践提供思路和线索。

3. 符号隐喻背后的身体:体育类作品在“微社群”中的呈现

3.1 具身性与图像化:身体视觉景观中的符码隐喻

自媒体所具有的更低的表达门槛和更大的信息自由度使得身处自媒体时代的社会个体实现了信息创作发布者与接收者的“双重”身份整合。以往集中于精英群体的知识和信息生产控制权开始松动,大量“草根”群体进入知识与信息生产序列,人人平等的知识和信息生产关系逐渐显现。在自媒体时代所创造的泛视觉化全景式社会景观中,表达主体的海量扩张和媒介承载空间的广域无边不但令个体在其中找到了自身具身性的角色定位,而且促进了个体间的社会互动。自媒体社交平台中的“看”与“被看”变成能指与所指的关系。个体所发布的信息、图像、视频不再是简单的生活呈现,而是带有符号隐喻和展演特征的视觉图景。在视觉图景呈现的背后,实则蕴含了社交媒介借助视觉图像生成的意识形态和微观权力符号。

YSY是微信用户,微信好友总数为1265人。他喜欢使用Keep App记录自己的跑步足迹,并经常在朋友圈发布自己的相关跑步数据。为了纪念2021年到来,YSY在北京奥林匹克森林公园完成了20.21 km跑,并引用梵高的名言“我越来越相信创造美好的代价是努力、失望以及毅力”作为信息发布主题(BJHD20210207M,41岁)

1 。YSY的叙事在当代社会具有一定代表性,身体运动与数字技术(通过手机软件实现热身、跑速、数据标准等量化辅助分析)的结合促使跑步等健身活动实现了线上与线下的高度融合。健身App作为指导运动技术和监督运动行为的重要工具,推动了数字时代规训身体的社会文化景观的形成。需要明确的是,虽然长期以来规训身体为解释身体行为提供了一个重要视角,但随着现代科技发展,在解释相关行为时同样应注意身体与技术的结合所导致的身体解释路径的复杂性。“互联网+”技术与身体的进一步耦合促使身体运动一方面呈现出结构型模式对身体的规训。这种解释路径受到福柯权力分析理论的影响,突出对于空间和知识的强调[12]。在互联网和信息技术时代,福柯所提及的空间权力的再生产得到了进一步拓展,封闭的空间已经向具有隐蔽性和流动性的虚拟空间延伸[13]。互联网技术依靠“定位技术”实现了对使用者的“全景式监控”,对身体的规训与控制也随之进一步精细化和隐蔽化。福柯权力规训理论中的“观看与被观看的单向监督机制”[14]衍生为“多数人观看少数人”和“多数人观看多数人”[15]的社群互动状态。另一方面,身体运动呈现出社会权力框架对身体的规训。社会框架的影响是多方面的,既包括在风险社会中的自我健康确认,也包括在社交平台上的互相影响、监督和约束,更包括依靠健身软件所提供的兼具流动性与可见性的“全景敞视监控”。鉴于数字时代身体解释路径的复杂性,在规训身体的社会文化景观中,具身化地呈现身体“活性”成为身体在结构和行为模式之间获得自由的重要路径之一。除了意识形态和微观权力符号,正视身体所蕴含的资本和多元符码对于解释数字时代的身体行为同样具有重要意义。

LLS是一名抖音平台的跑步达人,拥有超9万名“粉丝”,作品获赞总量已超50万。在一条视频中,她下身穿性感短裤秀出笔直的长腿,上身穿羽绒服,右手拿一把蒲扇站在寒风中,以一口京腔念念有词:“别问我冷不冷哈,看见没有?这来颐和园扇子就得必备,不论春夏秋冬哈,这跑马的人就得精神,不管冷不冷就不能说冷······。”(BJHD20210206F,32岁)

JS是一名演员同时也是快手用户,拥有超54万名“粉丝”,作品获赞总量已超80万。在一条视频中,他下身穿着牛仔裤,上身赤裸显现出强壮的胸肌和腹肌,表情自信地看了一眼自己健壮的身体,口中说道:“小老头的颜值可以退,就是线条不能退,这是咱做人的底线······。”(BJCP20210207M,53岁)

人为什么要“雕刻”和展示身体呢?事实上,身体除了蕴含巨大的生物能量外,还蕴含社会资本。在以上2条体育短视频的用户叙事中,无论是对寒风凛冽中运动的身体的强调,还是对身体线条的强调,都在一定程度上具有吸引流量、获得资本等目的,并在此期间表征了身体所具有的资本等符码隐喻。此时体育短视频所展示的身体已不仅是健美的体态,而是超越了单纯的肉身生理结构,成为糅合符号学消费意义的身体。随着体育短视频中的身体逐渐成为被娱乐和消费的对象,围绕该身体所建构的社会身份(标签)以及角色扮演(人设)也逐渐成为身体消费的基本方式。此时,在以流量为创作动力的体育短视频中,身体从原本的私密空间中挣脱出来,进入更广阔的“全景敞视空间”,其作为视觉景观展演的符号,提高了“多数人观看少数人”或“多数人观看多数人”的“满足感”,并为社会资本和经济资本的转化奠定了基础,进而上升为具有特殊符号学意义的“交往的身体”。正如美国社会学家约翰·奥尼尔[16]所指出的,“我们不仅有‘生理的身体’,同时也具有‘交往的身体’,前者是道德实体,而后者则是社会交往和体验的符号”。作为社交符号,体育短视频呈现的“交往的身体”实则蕴含了多元符号价值意义。其中的身体图像化叙事不仅使既是发布者又是接收者的个体实现了身体向身份的转换,而且通过“粉丝”和点赞群体映射出大众社会心态走向和网络视觉下的群体狂欢。此时的身体既是被表现的客体,也是能够表现出需求和欲望的社会有机体。一言以蔽之,以身体为载体的体育短视频等视觉景观既包含权力和资本,又蕴含丰富的身体图像化、符码操持、身体—身份转换等符码隐喻。

3.2 迷思与狂欢:身体欲望背后的情感消费与模拟亲缘关系

不同于工业社会技术推动生产的社会演进方式,后工业社会呈现出明显的技术带动消费的社会演进特征。在互联网技术的推动下,人们欲望界域被拓展的同时产生了新的消费诉求。随着体育短视频的兴起,“翘臀”“天鹅颈”“公狗腰”“人鱼线”等符码在体育短视频中被逐渐形塑为这个时代“女神”或“男神”的审美标准。在资本等多元因素助推下,健美、性感等身体审美及消费诉求被激发,大众的审美走向、价值判断、生活方式、知识生产等在一段时期内也受到影响。此时的身体成为消费符号,身体的原始欲望也在视觉景观的作用下得以明确和放大。当身体作为一种表达空间体现在性别的变量上,异性眼中的时代审美偏好也就成为健身或身体空间化表达者的追求目标。男性的“健壮线条”和女性的“前凸后翘”被形塑为理想意义上的“性感”进而引起社会的身体迷思和群体狂欢,成为可在异性面前展示的身体资本,其中实则蕴含着潜意识的性的意味。

XL是抖音用户,拥有超50万名“粉丝”,作品获赞总数超290万。在主题为“XL能有什么坏心眼呢,只是不想长肉肉”的健身视频中,她穿着时尚性感的健身服装展示了“战绳”和平板支撑等项目,秀出完美“S”型曲线(SDRZ20210207F,22岁)。

JRSJ是抖音用户,拥有超14万名“粉丝”,作品获赞总数超816万。在主题为“太难选了,如果让你给孩子选舞蹈班你会选下面哪一个”的视频中,其剪辑了5位舞蹈老师带孩子跳舞的教学视频:第一个展现的是年轻貌美、身材姣好的杨老师的课程,标价为8000元;第二、第三个分别展现的是身材相对普通的陈老师和李老师的课程,标价分别为6000元和4000元;第四个展现的是身材相对肥胖的郑老师的课程,标价为2000元;最后出场的是一位身材、颜值均普通的男性教师王老师的课程,标价为800元(20210206,区域、年龄、性别不详)。

从视觉景观呈现的角度看,体育短视频发布者释放的符号信息是多元的。XL与JRSJ的2个体育短视频自发布后迅速在平台上获得高点击率,其中隐含了主体与客体、看与被看之间不同的心理表征。XL的体育短视频在展现健康、向上、清纯、性感的身体形象的同时,兼具身体在性别之间的媒介意涵。长期以来,女性身体以及身体美的标准由男权主义视角所建构。在权力规训下,女性的胸与臀作为一种生育能力的象征,不仅被建构为一种审美和性感的标准,而且被赋予性暗示意味,成为异性关注的焦点。如果说XL在体育短视频中展现的身体在一定程度上反映了性别审美印刻于个体认知并获得广泛认同,那么JRSJ基于身体的“性感”审美姿态所呈现的经济资本量化评判则在一定程度上反映了群体性的社会心态。这既符合福柯意义上的现代性权力规训,也在鲍德里亚“自愿奴役”的观点涵盖范畴之内。在体育短视频的展演中,展演者的身体不仅是满足观众窥探、猎奇等心理欲望的被凝视和被规训的对象,而且是被大众消费的符号化“审美商品”。在社会文化语境下,身体的性别意识从未缺席[17]。虽然“身体总是带有性别地在空间和时间中运动,并且,与男性相比女性总是更容易通过身体被标识”[18],但这并非代表男性身体未被凝视。当体育短视频等视觉景观中的身体成为符号学意义上的商品进而被消费时,除了“性感女神”,“小鲜肉”等也成为赚取流量的“秀点”,一种特定的社会文化逻辑由此逐渐被建构。近年来,迅速崛起的以女性为主体的“粉丝”文化便以强势的亚文化形式“对抗”着男性凝视主导下的性别权力体系,并以“女友粉”“妈妈粉”等标识模拟亲缘关系的形式呈现。

NZT是中国男性明星运动员,有着出色的身材和颜值,广受“粉丝”欢迎,其中以女性“粉丝”居多。抖音和快手平台中经常出现有关他的剪辑视频。在名为“娱事大表哥”的用户于抖音平台发布的一条有关NZT的短视频中,就有网友留言“有的人从出生那一刻起,就注定是要被很多人叫老公的”(20190728,区域、年龄、性别不详)。

男性运动员出色的身材和颜值是使其在社交媒介平台引起围观的前提。自称“女友粉”“妈妈粉”的女性围观群体的出现反映了女性审美地位的提升,同时也在一定程度上体现了偶像经济和情感消费的发展。有学者[19]指出,“美型偶像的出现与青少年‘粉丝’的投诚是催生‘女友粉’呈现的幕后动力”。“小哥哥”“小鲜肉”等亲密昵称不仅展现了“粉丝”群体对“爱豆”的主动亲密,更表征了“女友粉”“妈妈粉”情感安放的心灵归处。对于“女友粉”“妈妈粉”而言,她们并不需要对“爱豆”所从事的运动项目完全了解。在体育文化项目和运动员本身之间,她们无须做出抉择,而是将情感认同主要投向运动员的人设形象和身体本身。随着体育类作品中男性的身体、容貌成为女性情感和符号消费的驱动力,“男色消费”景观逐渐生成。在这一景观中,虽然“粉丝”群体依靠情感链接形成了亚文化群体,并作为情感共同体而存在,但“粉丝”内部的身份认同并不统一,而是依据情感劳动和情感消费程度划分话语权。

“您要是没集资过,不帮助刷数据也不花钱想自由追星的话,那您就别进这个团,您要是进来了,在站子里想发声就要亮出您花了多少钱、出了多少力才行。”(BJHD20210207F,21岁)

当身体被置于不同空间而生成的视觉展演被“重新赋意”(re-signification)和建构,进而成为一种被规训消费的符号和“虚拟化身”(avatar)[20],此时的身体便成为多元符码价值、资本和欲望的集合体。如果将处于工业社会背景下的身体理解为“作为资本的身体实践”,那么处于后工业社会背景下的身体则明确指向“作为偶像的身体实践”。这种“偶像的身体”不以性别为区隔,女性与男性的身体均是被凝视的对象。即在以“流量”和“注意力”为资本和核心资源的后现代社会,福柯意义上的“多数人观看多数人”的全景模式被打破,取而代之的是“多数人观看少数人”的“窥探文化”[21]。两性之间通过代入式、浸没式的个人体验满足性幻想,并在社会文化建构的审美需求中成为彼此“凝视”的对象。“型男”“型女”等偶像的体育类作品获得关注不仅体现了“皮相审美”的亚文化趋势,而且表征了在以“女友粉”“妈妈粉”自居的“粉丝”亚文化推动下身体符号、情感消费与模拟亲缘关系的建构,以及更深层的社会文化取向和虚拟身体在场的集体狂欢。

3.3 行为记录与奇观化叙事:身体元素体育化的价值阐释及意义表达

从体育文化传播的角度看,自媒体时代为体育文化传播提供了前所未有的平台。媒介平台的视觉作品发布者借助身体符号以及身体所营造的视觉景观记录并展现身体实践,体育文化则借助身体展演的视觉景观践行从个体行为记录到身体奇观化叙事的不同符号历程。基于身体的具身化体验和符号叙事,体育活动参与者和体育事件经历者分别从不同角度创造性地运用肢体、感官等身体要素进行表达和叙事,并在抖音、快手、微信等平台上完成了个人形象的建构和体育参与历程的叙事。这种以身体或肢体语言为载体的叙事不仅在体育文化叙事中具有不同的景观指向和价值意义,而且在体育文化所独具的对身体规训的特殊性和竞技体育结果的不确定性等推动下,获取了在社交媒介平台生产短视频的特殊动力:一方面,体育参与者和经历者在媒介平台发布有关身体规训的点滴过程和经验,这种纪实性叙事拓宽了体育文化叙事的界域和形式;另一方面,体育文化特有的魅力又为发布者提供了从“后台”走向“前台”进而成为“网红”的可能。在此期间,身体作为一种过程中的实体,在体育短视频获得关注以及体育文化展演过程中发挥了巨大作用。正如克里斯·希林[22]所指出的,“认同是基于肉身长期在场而建构起来的”。此时的身体既是展现体育文化的核心载体,也是体育文化传播与发展过程中的实体。需要明确的是,身体是社会学中“活生生的经验主体”,这在现象学传统和人类学研究领域早已明确,科索达斯在《作为人类学范式的体现》中便指出,“文化‘体现’于身体,人经由身体感知和经验世界,强调重视有肉身性、主体性和作为经验媒介之身体实践”[23]。在体育类作品中,身体的视觉化呈现是个人主义与消费主义互构的结果,记录、管理和呈现身体,并以身体为体育文化的主线,目的不仅是呈现身体,同时具有塑造自我形象、完善自我意识建构的意涵。

GYJ是体育院校的一名大学生,在抖音平台拥有超79万名“粉丝”,作品获赞总数超219万。她经常到北京各大公园、小区挑战民间乒乓球爱好者,并以视频的形式记录真实的民间比赛和对话实况。在主题为“今天也是可爱的一天”的视频中,展示了她与某社区“球王”对战的场景,该作品获赞总数超102万,评论总数超4万(BJHD20210205F,22岁)。

MBL是CBA著名运动员,在抖音平台拥有超161万名“粉丝”,作品获赞总数超1788万,其作品主要以记录比赛、生活和训练为主。其发布的主题为“当马布里遇上科比,当传奇遇上传奇,全力以赴是我最大的尊敬”的视频获赞超8.2万次(BJSJS20210127M,43岁)。

体育文化借助体育短视频中身体的“肉身性”与“实体性”得以清晰表达。GYJ与MBL能够在“有机团结”的社会结构体系下拥有数以万计的“粉丝”,不仅是竞技结果或体育精神,而且是体育文化景观叙事中身体或体育景观的“肉体性”效应使然。体育类作品呈现的身体展演不仅是体育竞技真实的记录,更是网络社会凝视与被凝视、规训与被规训的本质体现。在“看”与“被看”、“刷”与“被刷”之间,身体或体育文化的展演者与观看者在互动中实现了权力关系的建构,进入戈夫曼意义上的“前台”与“后台”。从现有身体视觉景观呈现的整体状况看,记录自然化、表演化、奇观化的身体是体育类作品的主要形式。

HKZQ是抖音用户,拥有超8万名“粉丝”,作品获赞总数超357万。在其剪辑发布的主题为“国足1︰5惨败泰国,这采访侮辱性极强”的视频中,3位球迷接受采访并分别进行了评价:第一位说“中国足球真的踢得太垃圾了,真是没法用语言形容这个,怕脏了我的嘴”,第二位说“你们踢成这个样子,根本就不配挣这份钱”,紧接着第三位球迷说“早点散了得了······”,随即引发采访记者大笑,该视频获赞70.3万次(JSWX20210204M,37岁)。

RMSJ是抖音用户,拥有超333万名“粉丝”,作品获赞总数超9062万。在其发布的主题为“马保国闹剧该收场了!”的视频中,马保国振振有词地说:“我看都不看你就打不进来。”“我大意了没有闪!”“我当时是大意了,因为比武当天晚上他师父告诉我要点到为止。”“年轻人不讲武德······打一个将近七十岁的老人,而且用偷袭的方法打。”该视频获赞7.8万次(20201128,区域、年龄、性别不详)。

以上2条视频获得高点赞数不仅说明相关体育事件广受关注,而且体现了体育类作品中身体奇观化叙事的出现。随着发布者在微信、抖音等“微社群”中“创作”的体育参与和体育训练相关作品被“欣赏者”凝视并具有了多元意义,道格拉斯·凯尔纳意义上的“奇观”在体育类作品中也被赋予特殊意义。“奇观”与居伊·德波提出的“景观”共同源于“spectacle”一词,道格拉斯·凯尔纳在居伊·德波的基础上对“景观”一词加以发展和建构,认为视觉构成了认知器官的基础,进一步强调媒介震惊的效果和社会效应[24]。“马保国闹剧”视频等相关作品迅速在网络空间甚嚣尘上,表明体育类作品中呈现的身体奇观化叙事除了正向、“审美”的形式外,还有戏谑化的语言、哗众取宠的行为等“审丑”形式。有时“审丑”甚至比“审美”的身体奇观化叙事更能获得关注,“审丑狂欢”已成为“微社群”中的一种亚文化现象。

在体育短视频等作品中,为什么会出现身体奇观化叙事以及“审丑狂欢”?笔者认为,这是社会心态需求和亚文化滋养的结果。如果说情感展演的社会工厂推动了“网红”的制造,那么“微时代”的资本投入与算法技术的能动性便是制造数码资本主义梦幻与喧嚣的根源。网络和信息化社会的出现促使卡斯特意义上的“技术-社会”与鲍德里亚意义上的“消费-社会”实现了联姻,“信息”与“符号”的耦合促使“网络社会”向“流量社会”转化。“流量”整合了韦伯意义上的“财产、职业和社会声望”的社会分层要素,进而成为一种新的分层标准进入日常生活[25]。为增加“流量”,体育类视频创作者在网络社会中扮演起“数字劳工”的角色,试图通过丑化、夸张和颠覆的手法刺激“欣赏者”的感官,制造笑点、引起共鸣,呈现低俗式、趣味式与才艺式的身体奇观化叙事,进而实现“生产”与“效益”。基于上文论述,在消费和资本的推动下,以身体为线索的视觉展演不可避免。随着原本隐私化的“身体”在“看”与“被看”之间陷入了鲍德里亚意义上符号消费“碎形”的宿命,并在戈夫曼的“符号互动”“前台”“后台”之间无休止地“展演”,体育类作品中的“身体”不仅蕴含着丰富的体育文化,而且在“需求”与“供给”之间涵盖了多元符码的身体奇观化叙事。

4. 点赞社交与圈层关系:“微社群”中的体育文化图景与社会结构新面向

4.1 拇指运动与价值迷茫:身体视觉景观背后的“点赞之累与索赞之谬”

点赞是互联网社交网络发展的衍生物,原本由Facebook中的“like”翻译而来,在中国文化的语境中与“喜欢”有异曲同工之妙[26]。作为当前网络流行的常用符号,点赞不仅代表对信息发布者的关注和支持,也兼具多元的复杂情感。从常用的“爱心”符号,到大拇指、笑脸、玫瑰等,再到经过设计“拼贴”的动画,点赞行为实则是符号再造和意义再生产的实践过程。特定的表情加上特定的语言文字,如“太棒了”加上“点赞”的表情动作,就构成了一个符号的“拼贴”(bricolage)重组。“拼贴”是列维·斯特劳斯用以表述原初符号意义与新兴意义之间关系的概念,是对符号重组后的语境化的强调[27]。这种符号与评论的使用在构成一种新的话语形式的同时,也传递出不同的情感信息。网络社交平台中点赞的出现极大地丰富了情感表达、提升了情感互动的效果。一个视觉作品在社群互动中获取的关注与点赞的多少不仅代表社会关系链接中的“情感资本”,也在一定程度上映射了“账面资本”的积累程度。

“我经常会把自己健身、跑步的视频截图发布到朋友圈,我觉得这不仅表明了我的生活态度,特别是通过朋友圈中朋友的点赞和评论,能够获得一种存在感和满足感,也表明了朋友们对我的支持认可,我认为为别人点赞和获赞都挺重要的。”(BJCY20210212M,39岁)

“我儿子前段时间在区里参加运动小明星的评比活动,为了增加票数,我就把链接发到了朋友圈,求助大家帮忙点赞拉票,每天只能投一票,弄得特别紧张,还好朋友们都还帮忙点了。”(BJCP20210212F,37岁)

无论是通过被点赞“获得存在感和满足感”体现的“情感资本”,还是“大家帮忙点赞拉票”“朋友们都还帮忙点了”代表的“账面资本”,均表明原本具有“美人之美”赞美意涵的点赞在社会文化情境中已不是简单的情感化表达,其背后实则蕴含复杂的心理机制。“微社群”中的点赞不仅呈现出符号意义上的泛化,而且呈现出主客体间的不同内涵赋予。这种符号意义上的泛化不仅在以身体为主题的体育类作品等视觉景观中呈现,而且在其他类型的作品中同样适用。在以“我”为核心的网络社交中,点赞在发布者眼中更多地带有“支持”“认同”“鼓励”等意涵,而在点赞者的认知体系中则具有更多元的动机。在点赞者看来,点赞不仅代表“同意”“支持”“赞美”“喜欢”等意涵,更包含“知道”“已阅”“随意”“确认”等不同情景、不同心境下的情感表述。

“点个赞嘛!拇指动一下的事,又不费劲。我经常给朋友们点赞,有时候人家发啥我也不仔细看,礼貌性地回应嘛!无所谓的事,这也表明关切呀。不过有一次很尴尬,人家发一个讣告,我没注意看就点赞了,弄得很不好。”(BJCY20210212M,31岁)

“我特别讨厌在朋友圈里索赞的,特别无聊。你不回应吧,好像觉得咱们不够意思;回应吧,办个健身卡、吃个饭打个折,甚至推销产品什么的都需要集赞,特别烦。”(BJCY20210212F,41岁)

“有时候自己发个作品上去(微信),总是希望别人给点个赞评论一下,我喜欢发一些健身励志的作品,这也说明咱充满正能量嘛!发完作品我就自己反复刷新微信信息,说实话内心也特别希望别人点赞,觉得别人点赞了就有一种成就感,也说明朋友圈的关系足够牢固,如果不点赞那肯定说明人家不够关注咱呗,那就是‘人品’不行,没朋友!”(BJHD20210216F,43岁)

上述访谈者的叙述中,无论是点赞的随意、索赞的“荒谬”,还是对点赞的期盼等,均在现代社会具有一定的普遍性,这种普遍性心态也在一定程度上体现了当前网络社交的一种“社会资本”新面向。更重要的是,期盼被点赞呈现出“他人导向型社会心态”趋向,其根源在于现代性在使个体变得相对自由的同时也带来了孤独感,而期盼被点赞的动机就是为了消弭孤独感而追求与他人的同步。这不仅体现了历史文化变迁对社会性格的影响,而且其中呈现的“他人导向型社会心态”也隐喻了大众传媒时代孤独人群的存在,即大卫·理斯曼[28]意义上的“媒介演化与社会性格的区分”。但基于差序格局和“关系本位”而建立的社会网络连接又赋予“他人导向型社会心态”复杂性特征,使大卫·理斯曼的理论解释力具有了局限性。在现代社会,点赞已成为个体社会化的重要方式,并且与社交报酬、“情感积累”等产生密切联系。正如社会交换论的代表人物之一、美国社会学家布劳[29]所指出的,“社会赞同是人们在社会交往中寻求的基本报酬,自私地漠视他人将不会获得这种报酬”。“社会赞同”是获取“情感能量”的重要途径,“情感能量”又是目标实现的推动力。人不可能脱离社会而独立生活,社会交往是个体社会化的重要组成部分,从社会交往中获取支持和赞许当然重要,这也在某种程度上构成了行动的内在动力。

然而,不容忽视的是社会赞同的真实性问题。真实的点赞与支持具有积极意义,而部分点赞并非真实或并非完全出自点赞者本意。当索赞或点赞被作为一种社会交往的应付行为时,极易形成“点赞之交”的弱连接、弱关系等网络社交惯习性符号,进而促生虚拟空间中的亚文化群体。有学者[30]按照网民的活跃程度将当前网络社交群体划分为“主流”“公知”“愤青”“左派”“小资”“新人类”6种类别。如果说“小资”的特征是热衷于“网晒”,那么微信社群中的大部分人属于“小资”群体。当他们晒运动、晒美食、晒服饰、晒景点等作品一出,点赞者便心领神会,点赞随即展开。点赞者这种主动出击但不负责任的态度使“点赞之交”的惯习性符号与自己的真实情感区分开来,在“拇指灵活运动”之间呈现的是价值的迷茫以及社群关系和情感表达的多元化趋向。

综上所述,以身体视觉符号为主题的体育类作品为“微社群”的“网晒”提供了素材。在点赞与“被赞”之间彰显的是“情感资本”和“账面资本”的积累,点赞与索赞是“社会赞同”和“点赞之交”的价值指涉,其意义和内涵趋向多元。

4.2 “我赞故我在”:身体视觉景观认同背后的差序格局与圈层社会

为什么点赞?给谁点赞?如何评论?这些问题在“微社群”中代表新的圈层关系,是对费孝通提出的差序格局理论的进一步延伸。在以差序关系为连接的网络社会交往过程中,点赞呈现了新的圈层特征,这不仅是网络社会交往所独有的关系确认行为,更是当今社会结构和关系的镜像。尽管在“点赞之交”的弱关系连接下深层的情感交流将受到一定限制,有人选择点赞,有人则选择沉默,进而陷入“微社群”中“僵尸粉”的状态,但在面对由海量信息构成的视觉景观时,无论点赞、评论还是转发,处于“微社群”中的个体都无法回避“关系呈现”的现实。于是,点赞既代表着存在,也代表着一种社交互动。随着社会的不断演进,涂尔干意义上的“有机团结”方式得到了验证,社会分工的精细化以及社会的原子化表征进一步凸显。在现代网络社会中,虽然网络社群中的个体成员处于更加松散的状态,但个体的松散不代表群体的不再凝聚。基于亲缘、地缘、业缘、趣缘等关系,不同社会群体在网络空间内得以凝聚并达成共识。无论是“健身群”“跑团群”还是“同事群”“老乡群”,都代表了一种网络文化的圈层关系和文化态势,并彰显了一定的亚文化风格。在圈层与点赞社交互动中,网络社会的人际关系和思维模式也发生了新的价值和意义转向。

“我领导发的朋友圈那是必须要点赞呀!我领导喜欢跑步,经常去圆明园跑,他每天去得特别早,大约早上五点多去,每天跑十公里左右。他喜欢跑完步拍圆明园里的景观照片,有时候他会把跑步的里程、路线等数据一起‘晒’。我每次必须点赞,有的时候也评论,我觉得这是证明和拉近关系的最好方式,必须要不断加强互动才行呀!”(BJHD20210212M,29岁)

“我不轻易给别人点赞,但是有时候‘关键的人’发朋友圈,我要点赞评论,有时候也转发,我认为这是证明存在感和关系的必要举动。”(BJCY20210212M,32岁)

上述质性材料中的“领导”和“关键的人”在社会资本和关系网中对于陈述者而言都具有特殊意义。“晒图”与视觉景观的呈现对于信息发布者和点赞者而言都具有特殊意义:对于信息的创作与发布者而言,不仅是为了记录自己的运动健身和生活动态,更兼具社会交往和获得认同的需要;对于点赞者而言,则是一个确立自己“存在”与圈层格局关系的机会。这种基于网络社会衍生出的关系体系超越了费孝通意义上的差序格局概念,即超越了传统血缘维系的关系范围,进而表现出高度的社会化倾向,并进入利益共同体的圈层文化范畴。此时,“我赞故我在”呈现出“差序格局理性化”与“社会交往工具化”的心理面向。由此,点赞不再是简单的“拇指运动”,而成为社会交往、自我呈现和表明关系态度的行为方式。

“给谁点赞那是必须要有讲究的,不能瞎赞,这样不仅会暴露跟谁关系近,弄不好还容易觉得你站错队了,在同事和上下级关系处理上会有麻烦。”(BJFT20210212F,42岁)

“因为这几年从事行政管理工作的缘故,我不轻易发朋友圈的,现在传媒太厉害,弄不好会有麻烦,但是我经常给别人点赞。我觉得一方面表示认同鼓励,另一方面也表示关心团结嘛!也得接地气嘛!不过我是很注意内容的,不是轻易点赞评论。”(BJHD20210209F,41岁)

“我经常在朋友圈里发一些运动健身的知识,也会发一些实时的动态。我认为别人给我点赞是对我的认同,尤其是我的学生,我觉得他们更应该点赞转发,这绝对是‘从属关系’的象征,‘谁的人’都不清楚吗?不点赞转发就是不明白事儿呀,慢慢走向社会就懂了。”(BJHD20210209F,45岁)

对于身处工具理性与价值理性博弈场域中的个体而言,在点赞与互动中无意识地展现了弗洛伊德意义上的“自我”、“本我”和“超我”,并在不同场域中进行三种角色的转换或整合。处于虚拟社会交往中的人最终还要回归以现实为基础的社会性存在,因此,在社会框架约束下,个体并不能完全随心所欲,而要在人际交往的道德秩序及其为个体行为提供的心理模板下,协调自己的言行来扮演不同的社会角色。在上述质性材料中,无论是“点赞的谨慎性”“为了避免麻烦而不发朋友圈的‘领导’”,还是代表“高度社会化”的点赞与圈层,都彰显了网络社交时代的价值理性。作为技术与社会互构的结果,“微社群”中的点赞既是传统中国“关系本位”文化基因的传递,也是网络社交时代人与人关系生成以及动态调适的结果。“关系”代表着一种思维方式,长期影响着中国人思想体系的建构。传统中国社会的“关系本位”在网络社会中并未消失,而是呈现出“关系情理化”的进一步拓展,表现为由差序格局的社会结构向“伞状社会结构”的转变,进而呈现“差序格局理性化”、“社会交往工具化”以及“圈层社会结构”的新面向。“伞状社会结构”是在利益共同体基础上衍生的,与“领导”“关键的人”积极互动与当下某些社会价值取向趋同。需要注意的是,网络社交在提供相对平等、开放、独立的信息交互平台的同时,也有可能造成局部更为紧密的凝结、封闭和依存[31]。视觉景观发布者由于自身认知的局限性或观点交流的欠缺性而在无意中制造了“信息茧房”,此时不仅社会等级得到强化,而且可能造成“知沟”的扩大,进而在作品创作与点赞之间催生出表现多元的圈层关系与亚文化格局。

4.3 符号互动与强弱关系:肢态镜像下的多元身体叙事

身体以及体育视觉景观的呈现在不同的平台具有不同属性,在微信朋友圈表现为一种强连接、强关系的社群互动,而在抖音、快手等平台更多地表现为一种弱连接、弱关系的互动,并具备一种可能由弱转强的“潜关系”[32]。网络社群的互动打破了传统社会结构中长幼尊卑的等级差异,呈现为一种“平等”符号叙事,即不同阶层、年龄、性别的个体在其中都可以相对自由和平等地表达观点、发布状态。从传播学角度看,语言符号和非语言符号是符号传播的2个基本形式,微信社群对二者进行“拼贴”,形成了丰富的符号传播形式,进而实现了“编码与解码”的意义生产。在斯图亚特·霍尔看来,“意义的生产依靠诠释的实践,而诠释又靠我们积极使用符码—编码,将事物编入符码以及靠另一端的人们对意义进行翻译或解码来维持”[33]。在网络社会,身体以及与身体有关的肢态表现和价值意义生产成为“微社群”阐释、表达和创造符码的重要元素。此时“微社群”中呈现的身体不仅是被技术记录的身体,而且隐含着消费社会对身体的规训和建构,表征了大众受社会文化影响而形成的身体审美需求在互联网等技术嵌入后得到满足。

“我经常发一些健身时展示线条的图片或视频,健身训练是一方面,关键也得会拍摄,比如涂抹棕榈油后在侧逆光下腹肌更有层次感,从正面稍微靠上的角度拍会把线条拍得更好看,有时候我也会适当修图再发上去。”(BJSJS20210205M,29岁)

“我会把瑜伽健身的照片或做成视频后发到微信和抖音,一般都会使用手机‘美颜’功能,这样身材更完美一些,会有更多的人点赞评论。”(BJHD20210205F,21岁)

身体的呈现是社会交往中最直接的符号呈现,社会结构中的个体会自觉进行“印象整饰”以引导他人对自己形成印象。在克里斯·希林看来,“身体是一个至关重要的手段,身体的生成性能力与社会的既存结构之间相互作用,对个人潜能和社会环境都将产生重要后果”[34]。随着数字美颜、美图秀秀、光影魔术手等一系列拍图App的诞生,修饰线条、优化五官、磨皮美白以及变换场景等都成为可能。随着数字技术与身体共同嵌入身体影像的物理存在方式逐渐成为一种普遍现象,身体视觉景观实则蕴含了一种美学新主张。这种对于身体的修饰已经超越真实的身体,进入“表征的身体”和“被建构的符码身体”的“视觉幻象”[35]。当“无美颜,不发图”成为互联网社群部分群体的创作准则时,身体也由此成为数字技术重构的对象。正如尼古拉斯·米尔佐夫[36]所言,“你的身体不是它自己,我的也不是,它正处于运动、医药、卡路里计算等这些后现代控制论力量的围攻之下”。上述两位访谈者提及的“涂抹棕榈油”“使用手机‘美颜’功能,这样身材更完美”等内容是网络社交平台中具有代表性的身体修饰与再现。他们对于身体形象的修饰不仅源于社会文化对“美”与“丑”的价值引导,而且基于虚拟社交需要采取的主动迎合。当身体的主体或真实的身体借助美颜等数字技术的“再造”,成为“微社群”中分享、点赞和评论的对象时,也实现了“无美颜,不发图”的价值旨归。“无美颜,不发图”蕴含了主体对身材、皮肤、容貌、五官等的价值偏好和欲望需求,这种需求在虚拟空间的传播互动中超出了个体的视野范围,并呈现出数码化的“无意识”状态。通过“人机互构”,人类与机器建立了“联合感知”,并在获得关注、点赞与评论而形成的认同感推动下乐此不疲地创作身体景观。

“我发跑步状态或者健身自拍的时候,很喜欢别人点赞,尤其是在微信朋友圈里,因为朋友圈里大部分都是熟悉的人,点赞就意味着支持和认同,评论那就更不一样了,那是绝对的‘老铁’!有时候我也发抖音短视频,但是抖音里就不一样了,绝大多数人不认识,信息是公开的,你要是长得漂亮、视频做得好会有人点赞,做得不好点赞的当然就少,评论的就更少了!您想呀,朋友圈里要是没有一个人点赞,那说明人品绝对有问题。”(BJSY20210205F,23岁)

“我发朋友圈的时候经常会选择一些有意思的肢态语言互动。有时候我也自己创作那些‘很暴力’的肢态语言,但都是发给特别近的人。”(BJFS20210205F,33岁)

“我比较烦朋友圈里的‘僵尸粉’,我一般不随便加别人微信,加了微信就说明关系还可以,有些人加了就跟‘死人’似的,没个动静也不互动,所以我经常清理这样的人。”(BJPG20210205F,27岁)

网络社交媒介通过互动得以生成与发展,其中给别人点赞和被别人点赞构成了基本的互动方式。上述关于点赞的评论与肢态语言使用的叙事不仅体现了被访者的主观认知,也映射出社会交往中的互动关系。信息发布者对于互动、关注与夸赞的期待暴露了“围观经济学”诉求,也映射出社会交往中强弱关系的现实隐喻。肇始于美国社会学家马克·格兰诺维特的强关系和弱关系的概念和理论在社会资本和东西方社会交往中呈现出不同的价值取向:在格兰诺维特看来,弱关系往往在社会资本中发挥更大的作用;而边燕杰[37]基于中国社会发展实践认为,强关系发挥更大的作用。在中国语境中,点赞是一种基于强关系的社会交往行为,激励了身体景观创作者,也维系和检验了强弱关系的情感连接。相较于点赞,评论和转发在一定程度上具有更大的情感联系和强化效力,并在“微社群”中具有深层互动、亲密团结的符号象征。此时,“微社群”在网络虚拟社交平台的“点赞之交”与现实生活强关系的交往意愿构成了正反馈关系,即在虚拟社交平台中互动越频繁,在现实生活中越趋于强关系的状态,随之转发和评论也会更频繁。但需要说明的是,这种正反馈并非是绝对的现实与虚拟关系的映射,一些“僵尸粉”与“集赞行为”会在一定程度上弱化关系,进而陷入弱关系的社会交往连接状态。

总之,肢态语言互动是身体视觉景观发布的新趋向,微信社群的点赞、评论与转发蕴含着社会资本中强弱关系的隐喻,“无美颜,不发图”预示着身体通过“人机互构”的方式进入新的空间规训秩序。

5. 结论与反思

伴随网络社交平台的迅速发展,社会结构与文化也在一定程度上发生了改变。“流量社会”的到来铸就了鲍德里亚和卡斯特的理论和观点在万物互联时代的相遇,信息流动成为一种新的社会整合逻辑。在数字技术的推动下,虚拟社交平台与传统中国的“人情社会”实现了“嵌入型匹配”,这种匹配方式不仅长期存在,而且使社会资本展现了强大的生产力和对经济社会生活重组的能力。在短短几年中,基于数字技术构建的“微社群”平台就重塑了传统中国的社会关系和组织形态。

面对系列重塑,基于“拥有了身体就相当于拥有了世界”[38],“微社群”中的身体以及与身体有关的行为活动等为观察与揭示社会文化走向提供了重要路径。随着流量经济的符码嵌入身体符号与消费,身体在视觉景观中的表达也呈现出愈加丰富的特征。在“微社群”中,流量化的身体、工具化的身体以及世俗化“皮相审美价值”下的身体等多元身体亚文化转向,不仅通过“微社群”中的身体与体育类作品的创作与点赞等得以表现,而且在与圈层关系的融合中进一步折射出新空间规训秩序背景下的情理与人伦。值得注意的是,当前信息技术仍在向纵深方向发展,数字革命方兴未艾,以“微社群”为代表的数字社交平台将如何继续影响身体、体育以及社会交往的文化价值转向,是一个需要长期系统研究的课题。

作为一项质性研究,本文无法对当前网络世界、“微社群”中的身体以及体育文化现象和问题做到全面概括,而是舍弃大数据与博弈论等整体视角,以对研究对象进行深入的“片段性”分析为价值旨归。网络社群带来的改变是巨大的,正如艾美利亚·琼斯[39]在《自我与图像》中所指出的,“如何在各种剧烈变化的定义方式中重新编剧或上演我们自己”,进而实现在身体的自然性与社会性之间建立新的价值连接和理论导向,需要进一步思考和努力。

1 ①文中被访者已做匿名处理,首2位字母为被访者所在省份代码,第3和4位字母为被访者所在市县代码,数字代码为访谈的年、月、日,数字后的字母为被访者的性别编码(男性为M,女性为F)。 -

[1] 余泽梅.多维视野中的“身体转向”及其历史轨迹[J]. 社会科学家,2011(6):18-21 doi: 10.3969/j.issn.1002-3240.2011.06.004 [2] 靖鸣.颜文字:读图时代的表情符号与文化表征[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版),2020,41(11):149-155 doi: 10.3969/j.issn.1004-3926.2020.11.020 [3] 林琳.读图时代的健身文化[J]. 中国图书评论,2019(3):67-74 [4] 孟建,杨乘虎.视觉文化传播:一种传播形态和文化生产的理论构建:访复旦大学新闻学院副院长孟建教授[J]. 现代传播(中国传媒大学学报),2006,28(5):77-80 [5] 曾蒙.身体的狂欢与消费:“抖音”短视频的审美反思[J]. 荆楚学刊,2018,19(6):50-56 [6] 朱鲲鹏,周静.身体社会学视角下虚拟社区治理研究:以短视频为例[J]. 广西社会科学,2020(2):74-77 doi: 10.3969/j.issn.1004-6917.2020.02.012 [7] 杜丹,陈霖.自定义“化身”:社交媒体中的自我建构:以微信重度用户为考察对象[J]. 江苏社会科学,2020(5):169-178,239 [8] 匡文波.因情感而生,因娱乐而火 “夸夸群”爆红背后的网络心理需求[J]. 人民论坛,2020(1):136-137 [9] 洪杰文,段梦蓉.朋友圈泛化下的社交媒体倦怠和网络社交自我[J]. 现代传播(中国传媒大学学报),2020,42(2):76-81,85 [10] 戈夫曼. 日常生活中的自我呈现[M]. 冯钢, 译. 北京: 北京大学出版社, 2008: 24 [11] 勒布雷东. 人类身体史和现代性[M]. 王圆圆, 译. 上海: 上海文艺出版社, 2010: 4 [12] 福柯. 权力的眼睛: 福柯访谈录[M]. 严锋, 译. 上海: 上海人民出版社, 1997: 205 [13] 唐军,谢子龙.移动互联时代的规训与区分:对健身实践的社会学考察[J]. 社会学研究,2019,34(1):29-56,242 [14] 福柯. 规训与惩罚: 监狱的诞生[M]. 刘北成, 杨远婴, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2003: 225-227 [15] ROSEN J. The naked crowd: Reclaiming security and freedom in an anxious age[M]. New York: Random House Trade Paperback, 2005: 11

[16] 奥尼尔. 身体形态: 现代社会的五种身体[M]. 张旭春, 译. 沈阳: 春风文艺出版社, 1999: 99-100 [17] 廖茹菡.规训与感知:时尚中的身体角色转变[J]. 天津社会科学,2017,8(6):138-141 [18] ENTWISTLE J. Fashion and the fleshy body:Dress as embodied practice[J]. Fashion Theory,2000,4(3):323-347 doi: 10.2752/136270400778995471

[19] 吴炜华.身体迷思、族群狂欢与虚拟亲密关系:“女友粉”的媒介社会学考察[J]. 华东理工大学学报(社会科学版),2020,35(3):32-43 doi: 10.3969/j.issn.1008-7672.2020.03.004 [20] 吴震东.技术、身体与资本:“微时代”网络直播的消费文化研究[J]. 西南民族大学学报(人文社科版),2020,41(5):170-177 [21] 常进锋.空间社会学视域下网络直播的空间生产与空间规训[J]. 中国青年研究,2019(2):27-33 doi: 10.3969/j.issn.1002-9931.2019.02.004 [22] 希林. 身体与社会理论[M]. 李康, 译. 上海: 上海文艺出版社, 2021: 315 [23] CSORDAS T J. The 1988 stirling award essay:Embodiment as a paradigm for anthropology[J]. Ethos,1990,18(1):5-47 doi: 10.1525/eth.1990.18.1.02a00010

[24] 刘娜,李小鹏.乡村原创短视频中身体呈现的文化阐释:以快手APP中代表性账号及其作品为例[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版),2020,59(2):78-84 doi: 10.3969/j.issn.1000-2456.2020.02.015 [25] 刘威,王碧晨.流量社会:一种新的社会结构形态[J]. 浙江社会科学,2021(8):71-83,158 [26] 蒋建国.制造同意:随意点赞、惰性消费与社群文化的消解[J]. 南京社会科学,2019(2):126-133 [27] 林爱珺,张博.作为话语的表情包:网络表情包的符号消费与社会学反思[J]. 现代传播(中国传媒大学学报),2019,41(8):35-40 [28] 理斯曼. 孤独的人群[M]. 王崑, 朱虹, 译. 南京: 南京大学出版社, 2002: 9 [29] 布劳. 社会生活中的交换与权力[M]. 李国武, 译. 北京: 商务印书馆, 2008: 52 [30] 邴正.从文化反省到文化自信:中国文化建设助推社会建设40年回顾[J]. 社会,2018,38(6):1-11 [31] 陈曦,李钢,贺景.网络社会对中国传统社会关系的重构[J]. 北京邮电大学学报(社会科学版),2016,18(5):8-13 [32] CHAUVAC N,CLOUTIER L,DEFOSSEZ A,et al. "Negative ties,lost ties,latent ties"[J]. Bulletin of Sociological Methodology,2014,121(1):5-9 doi: 10.1177/0759106313509933

[33] HALL S. Representation: Cultural representations and signifying practices[M]. London: Sage Publicatons, 2002: 61

[34] 尹碧昌,郑锋.克里斯·希林“运动态身体”思想探析[J]. 山东体育学院学报,2013,29(3):19-27 doi: 10.3969/j.issn.1006-2076.2013.03.004 [35] 刘丹凌.形象的焦虑:数字美颜、自我物化与后人类剧目[J]. 西北师大学报(社会科学版),2019,56(4):48-55 [36] 米尔佐夫. 身体图景: 艺术、现代性与理想形体[M]. 萧易, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2018: 3 [37] 边燕杰.城市居民社会资本的来源及作用:网络观点与调查发现[J]. 中国社会科学,2004(3):136-146,208 [38] LANGER M M. Merleau-Ponty's phenomenology of perception: A guide and commentary[M]. London: Macmillan Press, 1989: 65

[39] 琼斯. 自我与图像[M]. 刘凡, 谷光曙, 译. 南京: 江苏美术出版社, 2013: 14 -

期刊类型引用(16)

1. 赵燕,牛华亮. 体育类短视频对大学生参与体育锻炼的影响研究. 当代体育科技. 2024(05): 152-155 .  百度学术

百度学术

2. 张忠石,王智慧. 撕掉“标签”:视障跑者的具身显现. 武汉体育学院学报. 2024(03): 41-47+64 .  百度学术

百度学术

3. 杨铃春,陈玉萍. 文化重叠共识:民俗传统体育文化与中华民族共同体意识的联结机制——基于富禄苗族乡抢花炮的田野调查研究. 体育与科学. 2024(02): 60-68 .  百度学术

百度学术

4. 郝祥钧. 回归身体:作为文化使者的运动员的价值双重实现. 冰雪体育创新研究. 2024(06): 19-21 .  百度学术

百度学术

5. 胡水莲. 可见的“自由”与隐形的“束缚”:抖音平台残障群体身体呈现研究. 东南传播. 2024(04): 127-131 .  百度学术

百度学术

6. 王智慧. 作为身体内向异化变体的速度——“竞速革命”下的体育与现代性. 社会发展研究. 2024(03): 200-221+246 .  百度学术

百度学术

7. 徐作栋. 体育元宇宙下的体育发展和思考. 文体用品与科技. 2024(20): 88-90 .  百度学术

百度学术

8. 张鑫淼,黄建敏,于世波. 媒介化社会的体育“饭圈”及其价值认同. 体育与科学. 2024(06): 36-41+56 .  百度学术

百度学术

9. 张媛,邓代玲. 从被动到“沉迷”:老年群体短视频使用的动机位移与社会融入. 传媒观察. 2024(12): 111-120 .  百度学术

百度学术

10. 于海渤,王智慧. 文化重叠共识:铸牢中华民族共同体意识的体育学解释——基于《体育与科学》学术工作坊主题叙事的分析. 体育与科学. 2023(01): 1-10 .  百度学术

百度学术

11. 李慧,雷强. 体育元宇宙:未来体育发展的乌托邦畅想与反思. 体育与科学. 2023(02): 9-15 .  百度学术

百度学术

12. 喻业,左而非. 塑造“人设”:媒介化时代健身运动参与的认同研究. 体育与科学. 2023(02): 43-49 .  百度学术

百度学术

13. 王智慧. 对话ChatGPT:体育社会学的优势何在?. 武汉体育学院学报. 2023(05): 5-12+43 .  百度学术

百度学术

14. 于蓝,郑芳,徐曼. 体育品牌社群体验对品牌忠诚的影响机制:社群认同和品牌认同的链式中介效应. 中国体育科技. 2023(08): 73-81+89 .  百度学术

百度学术

15. 邓涛. 大学生健身短视频生产行为动机研究——以抖音为例. 体育科技文献通报. 2023(10): 164-168 .  百度学术

百度学术

16. 林杰铭. 互动论视域下社交体育的内涵与价值研究. 当代体育科技. 2023(35): 186-189 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(13)

下载:

下载: