Reflections on the Rights Setting Path and Systematic Protection of Legal Interests of Audio-visual Information of Sports EventsThe Legal Dogmatic Interpretation on Article 52, Paragraph 2 of the Sports Law of PRC

-

摘要:

《体育法》新增第52条第2款是否有意创设权利来保护体育赛事视听信息,学界对此尚存争议。现有设权论据之所以存在缺陷,表面上是因为设权逻辑不周延,实际上是形式上的设权期待与实质上薄弱的设权基础存在差距所致。《体育法》的基本法属性以及体系构造很难为体育赛事视听信息权预留充足的设权空间,相比之下,《体育法》确认体育赛事视听信息法益保护更具优势。结合《体育法》对体育赛事视听信息有关行为、主体和客体的态度,能够推定《体育法》第52条第2款的立法意图是确认法益保护而非创设权利。明确以《体育法》为基础法的规范统筹地位,构建体系协调的法律适用位阶,贯彻价值多元下实质正义的领域法规范体系,能够为体育赛事视听信息法益保护提供科学的指引,也为未来《体育法》的完善指明了方向。

Abstract:Whether the newly added Article 52, Paragraph 2 of the Sports Law of PRC intends to create rights to protect audio-visual information of sports events is still controversial in academia. The reason why the existing arguments for creating rights are flawed is that the logic of creating rights is not comprehensive, it is actually due to the gap between the formal expectation of creating rights and the weak substantive basis for creating rights. The basic attributes and system structure of the Sports Law of PRC make it difficult to reserve sufficient space for the setting rights; while on the other hand, it confirms the legal interests protection of audio-visual information of sports events, which is more advantageous. Combined with the attitude of the Sports Law of PRC towards the relevant behaviors, subjects and objects of audio-visual information of sports events, it can be inferred that the legislative intention of Article 52, Paragraph 2 of the Sports Law of PRC is to confirm legal interests protection rather than to create rights. Therefore, it will provide a scientific guidance for the legal interests protection of audio-visual information of sports events and the future direction for the improvement of the Sports Law of PRC, when clarifying the normative and coordinating status of the Sports Law of PRC as the basic law, building a system-coordinated legal application hierarchy, and implementing the field law normative system of substantive justice under value pluralism.

-

Keywords:

- sports event /

- audio-visual information right /

- Sports Law of PRC /

- legal interest /

- field law /

- system

-

体育赛事视听信息凝聚着投资者的心血,具有广阔的市场价值,很多国家和地区在各自法律语境下给予体育赛事产业投资者不同程度的规范性保护。2022年我国《体育法》通过第52条第2款“专条”规定明确了体育赛事视听信息的法律保护,但囿于专条立法的“颗粒度”较粗,仅勾勒出体育赛事视听信息保护的一般框架,再加上立法解释者对专条有意无意的忽视[1],不少学者在解读专条时增加了体育赛事视听信息权利保护的立法想象:体育赛事组织者转播权[2−3]、数据财产权[4]、视听信息采集与传播权[5]以及体育赛事视听信息权[6−8]等。以上观点的共性逻辑是,现有立法体系没有为体育赛事信息保护提供明确依据,在穷尽法律解释之后仍难实现圆满的规范效果时,宜通过体育赛事视听信息权利化方式为体育赛事视听信息提供保护[7]。

《体育法》新增第52条第2款是否创设了新的体育赛事视听信息权?如果答案是否定的,则《体育法》新增第52条第2款的真实立法意图是什么?回应这些问题,有助于解开长期以来关于体育赛事视听信息是否设权的困惑,也能够为当下体育赛事产业投资者利益保护提供科学的规范指引。为还原《体育法》对体育赛事视听信息保护的立法原义,为体育赛事视听信息保护提供科学的指引,本文首先检视了现有学者所提出的主要设权观点,指出他们的论据无法为设权提供充分理据。其次,在分析《体育法》基本属性、权利法本质以及立法体系上下文语义后,指出现有规范下设权空间的逼仄性。经权利构成理论评估分析,体育赛事视听信息设权尚不能充分满足财产权构成要求。相比设权路径,体育赛事视听信息法益保护反而更有优越性。再次,结合采集和传播行为指向类型化法益保护,体育赛事视听信息主体多元法益保护需求,以及信息法益的复杂性特点,应验了《体育法》不必创设体育赛事视听信息权,而应采用法益保护模式的假设。最后,通过领域法学理论为体育赛事视听信息法益提供体系保护的规范路径。

1. 设权检视:《体育法》第52条第2款设权论据是否充分

当下,学界关于体育赛事视听信息权的设权路径主要有3种观点。前2种观点认为,《民法典》为体育赛事视听信息权利化提供了外部依据,《民法典》第127条[6]和126条[4,9]规定分别为体育赛事视听信息保护提供了数据财产权、信息财产权等权利依据。第3种观点认为,《体育法》第52条第2款创设了一个新兴权利,其区别于前两种观点的特征是,新兴权利无须以《民法典》为权利背书,《体育法》能够独立证成体育赛事视听信息权[3]。经分析,笔者认为以上设权路径的论据均存在缺陷。

1.1 数据财产权混淆数据和信息

将《民法典》第127条作为体育赛事视听信息数据财产权的设权依据存在缺陷。支持体育赛事组织者转播权属于数据财产权的学者[4]认为,体育赛事信号的本质是体育赛事信息,在互联网环境下“信息”和“数据”直接结合在一起,二者所指向的利益一致,区分二者并无实际意义。质言之,对体育赛事视听信号(数据)的保护等同于对节目的保护,为体育赛事视听信息增加数据财产权,能够有效地保护由数据衍生的体育赛事视听信息(节目)。但是,信号保护等同于对节目的保护的假设存在不足。广播组织者参与体育赛事的广播制作时对信号享有广播组织者权,但对信号的控制并不必然推导出对信号内容的控制,因为广播组织者仅对信号这一邻接权客体享有财产权[10],广播组织权利的内容表现为对于信号的控制,故而信号才是广播组织权利的客体[11]。所以,在《保护广播组织条约》制定过程中,多数国家都主张将信号作为广播组织权利的客体,《广播组织条约合并案文》第二部分“保护对象”第1条也将广播组织权利的客体解释为“载有节目的信号”,并不延及其中的节目

1 。在版权法中,信号和节目是2种不同类型的客体,将保护信号推及保护内容的方法混淆了狭义著作权和邻接权之间的界限。类似地,体育赛事视听信息和现场体育赛事数据可理解为载体和内容的关系,或数据以及由数据衍生的产品(数据产品)的关系。赋予相关主体对现场体育赛事数据的权利控制并不必然延伸到对内容的控制,不能将二者的功能等同看待,正如学者[12]所述:“应当区分数据权益和数据产品上的权益,数据产品上的权益和数据权益是不同的概念。”将数据汇总后形成的数据库在国外可以受版权法保护,但数据权益是一种复合概念,不能简单地通过知识产权法、个人信息保护法等现有法律中的规则一并解决保护的问题。毕竟“数据包括了个人信息,涉及信息处理者与个人信息主体权利的冲突,以及优先保护个人信息的问题,但知识产权一般不涉及这一问题”[12]。再者,数据财产权规则并不能较好地规范由数据载体生成的商业秘密信息,商业秘密保护更注重秘密性和保密性,而数据财产权更强调公开性,数据财产权如果替代企业商业秘密信息保护规则,会不当降低商业秘密保护水准。总之,支持体育赛事组织者转播权属于数据财产权的论据并不充分。

1.2 信息财产权“归属效能”难以自圆其说

有学者[6]借助构成侵权法权利需要满足的三项教义学标准,即“归属效能”“排除效能”“社会典型公开性”,断定《体育法》第52条第2款是设权条款,即创设了体育赛事视听信息财产权。此观点同样存在说理不足。

归属效能“要件旨在表明某一利益是确定且边界清晰的,具有将其分配予某类主体的可能性”[6]。“如果要构成一项主观权利,就必须从正面毫不含糊地说明究竟把什么利益内容归属于特定主体。”[13]能够将一定的确定的利益内容归属于特定主体的属于权利,达不到这一标准的属于权利外的利益,如概括财产或一般人身自由。《体育法》第52条第2款仅从反面说明信息在什么情况下不得使用,这一结构虽具有“排除效能”的外观,却不足以说明《体育法》第52条第2款具有归属效能。归属效能对排除效能具有奠基性作用,对受到德国民法典第823条第1款保护的法益而言,归属效能是比排除效能更重要的特征[14]。因此,如果《体育法》第52条第2款不能清晰地展示其归属效能,仅凭排除效能亦很难证明其权利属性。

该学者[6]利用“规制性规范”[15]为《体育法》第52条第2款反向排除的立法结构辩护,即《体育法》第52条第2款“禁止性规则”应当被理解为“规制性规范”,反面确权的“禁止性规则”同样符合“规制性规范”的要求,那么体育赛事视听信息权仍可以成为受侵权法保护的权利[15]。但这一“辩护”的漏洞在于,“规制性规范”能够直接界定侵权法保护客体的论证框架,即便满足适格性法律渊源、规定了明确具体的行为义务、以保护个人或特定范围的人的利益为目的这3个条件,也仅说明适格的“规制性规范”能够直接界定侵权法保护客体,但该客体究竟是权利还是法益尚不明确[15]。质言之,“规制性规范”仅解决了“如何通过合理的方式判定具体的规制性规范是否是能够界定侵权法所保护利益的适格规制性规范”,并不涉及侵权法保护客体究竟是权利还是法益的问题[15]。由于民法理论和裁判实践已将“合法利益”纳入侵权法保护客体范围,无论是“权利侵害”还是“法益侵害”,均可成立侵权责任[16]。既然“规制性规范”的论据并不能从正面毫不含糊地说明究竟把什么利益内容归属于特定主体,则《体育法》第52条第2款创设体育赛事视听信息权的结论并不可靠。

1.3 新兴权利难以满足可容纳性要求

支持体育赛事视听信息新兴权利设权保护路径的学者[3]认为,体育赛事转播权未能法定化的利益保护附随着内容不确定性和边界不清晰性,故只能被消极保护,只有将其新兴权利化,才能确保相关权利人积极地行使权利并主张权利保护。这一结论的推导前提是,体育赛事转播权能够被新兴权利化。但是,体育赛事视听信息若具有被新兴权利化的可能性,应当满足新兴(新型)权利的证成标准,否则就很难进行新兴权利主张。

一项新兴(新型)权利要得以证成,必要条件之一是法律体系的可容纳性[17]。可容纳性是指某一主体在既定的法律体系下拥有一项权利,前提是该体系中的有效规则赋予主体一个适当的自由、请求(权)、权力和豁免的组合,而且整个体系是起作用的。简言之,假定法律体系存在,法律权利的存在取决于它是否被法律体系中的特定规则所规定,这种规定要么为立法机构明确认可,如《老年人权益保护法》第18条“探亲休假的权利”;要么新兴(新型)权利已在语义上为特定规则所涵盖,虽然未见于法律明文,却是该规则所规定之权利的“下位权利”或“衍生权利”[17]。

立法者在《体育法》没有明确法律权利规则时,为满足可容纳性要件,只能将体育赛事视听信息权寄希望于“下位权利”或“衍生权利”。然而,如何从包含基础权利的法律规范中推衍出新兴权利?从“下位权利”视角来看,基于《体育法》的基础法法律属性,《宪法》是《体育法》“衍生权利”或“下位权利”的上位法依据。但遗憾的是,即便相对成熟的个人信息权,其宪法学证成尚有争议[18],更何况客体类型更为复杂的体育赛事视听信息。即便我国《体育法》第1条规定了“根据宪法”条款,通过引致《宪法》第13条“国家依照法律规定保护公民的私有财产权”,为体育赛事视听信息新兴权利的可容纳性提供依据,但“根据宪法”推导“概括性权利”的做法“风险要比那3种方式来得大,因为这种情形涉及更多的实质论证”[17]。关于“衍生权利”来源,本节在检视前2种设权观点时已论述了基于《民法典》第126条或127条衍生的其他民事权利、利益以及数据财产权的不足。况且,即便这种“衍生权利”来源于《著作权法》,由于《著作权法》只保护作品和邻接权客体,《体育法》第52条第2款中的“图片和音视频等信息”并非都具有《著作权法》要求的独创性,所以“衍生权利”源于《著作权法》的假设并不周延。总之,从法律体系的可容纳性角度来看,《体育法》第52条第2款并不足以为新兴权利提供可孕育的“土壤”。

2. 寻根问底:《体育法》为何要从设权路径转换为法益保护路径

学界关于《体育法》第52条第2款创设体育赛事视听信息权的3种路径假设均存在不足,以上设权困境表面上是论证逻辑不周延所致,但实际上是形式上的设权期待与实质上薄弱的设权基础存在差距所致。为此,下文首先从《体育法》文本释义出发,结合其性质与立法体系要求,指出该法内部设权空间的逼仄性。其次,借助权利分析方法展示设权基础的薄弱性。最后,从价值分析视角论述体育赛事视听信息法益化保护的优越性。

2.1 《体育法》设权空间逼仄的规范性剖析

首先,《体育法》是我国规范调整的体育基本法,是所有其他体育立法的基础,基本法属性是决定《体育法》必不可少宣言性、原则性规定的根源[19]。在调整对象上,《体育法》主要规范体育社会关系[20],既涉及国家对体育进行管理的法律规则,也容纳相关主体创造的用以调整彼此之间体育关系的规则[21]。“《体育法》从社会整体利益出发,以保障公共利益为价值目标,具有极强的社会性趋向。”[22]体育国家法负有保障和促进国民对体育需求的义务,原则上仅作为最后的保护屏障,而不直接规制人参加体育活动的实践[23]。所以,《体育法》不必也不应当通过《体育法》第52条“孤款”来创设体育赛事视听信息权利。

其次,从权利保护内容来看,《体育法》既不是调整平等民事法律主体关系的私法,也不是具体的财产保护法,而应当是保障公民体育权利实现的立法[24]。《体育法》具有权利本位思想,只不过其所保护的权利指向宪法上的体育权,即宪法关于公民文化权利之范畴[24],而非直接获得侵权法律救济的私法意义上的具体权利。依据《体育法》总则第5条权利保障的表述,相关权利既包括国民的体育权、健康权等人本领域[25],也包括运动员的权利保障[26]。故而,即便承认《体育法》是充满权利色彩的法律,其也应当是一部指向“人”的人权法,而非财产法益的保护法。

最后,从立法体系构造来看,假设《体育法》第52条第2款创设了体育赛事视听信息权利,按照权利确认和保护的立法体例惯例,《体育法》还应配套明确、有效的权利救济条款。尽管《体育法》第11章法律责任部分规定了违法救济的层次和体系,但其中与体育赛事视听信息权益侵害可能相关的民事救济条款(造成财产损失或者其他损害的,依法承担民事责任)颇具“宣誓性”特点。一方面,立法者并未进一步细化民事责任的具体承担方式,即便有关主体违反了《体育法》第52条第2款设定的法律义务,仅依靠《体育法》第119条的指引,体育赛事组织者和相关权益人也难以获得实质性的权益救济;另一方面,完整的权益既包括值得保护的权益概念、内容,还包括权益保护的范围或边界,即权益在何种情况下应当受到限制,但目前的《体育法》立法体系显然缺乏这样的规定。

权利法定化的重要基础是立法有空间且有必要对权利进行伸张,但现有的《体育法》并不能为体育赛事视听信息权利的孕育提供理想的“温床”。从法律属性以及法律体系视角来看,《体育法》所能容纳的设权空间有限,设置权利制度内容既冲击了《体育法》一贯的基本法定位,也破坏了《体育法》分则制度的立法稳定性,更重要的是,现有规则很难为权利救济乃至例外提供明确的方案,设权条款难免流于形式、沦为“无根之木”。

2.2 体育赛事视听信息设权不满足财产权构成要求

体育赛事视听信息权设权结论不可靠,从表面上来看与相关学者论证的不充分性有关,但更深层次的原因是,体育赛事视听信息权假设与财产权构成要求尚有差距。对权利的社会共识标准以及排他性标准的分析有助于揭示这种差距的客观存在。

体育赛事视听信息权能否上升为法律权利,是否重要以及重要到何种程度的重要考量因素是“社会共识”[26]。社会共识的形成是一个从“少数人主张”到“多数人认同”的过程[26]。“‘权利’存在于社会共识之中,只有人们就权利是否存在形成一致肯定意见,权利才能存在。”[27]但就目前来看,《体育法》第52条第2款设定权利的多数人认同的社会共识还比较薄弱。

2020年《著作权法》修改没有从正面准确回应体育赛事转播权益保护问题的痛点和难点,体育赛事视听信息保护立场留白,这也间接导致学界就《著作权法》下的体育赛事视听信息权利保护该当性问题产生更多分歧[28]。例如:有学者[29]从解释论角度指出,体育赛事转播权是体育赛事组织者享有的对体育赛事进行现场直播的权利,在本质上是侵权法上的利益;有学者[30]客观承认由于《体育法》在根本上属于行政法律规范,不宜直接规定民事权利,故最终未予增加。在司法实践中,“天盈九州与新浪案”“央视与暴风公司案”多次“翻烧饼”,在体育赛事转播权如何保护的问题上观点反复[31]。在2012年的“体奥动力诉土豆网”案中,体奥动力主张其对体育赛事节目享有物权而被驳回

2 。2015年北京市朝阳区人民法院依据《国际足联章程》以及《中国足球协会章程》的规定,指出中国足球协会当然拥有各项足球赛事的权利3 。截至目前,体育赛事转播权能否在《体育法》中落地生根仍然面临多方质疑,统一的权利共识并未充分形成。此外,稀缺性和价值性是体育赛事视听信息财产权必要的法律特征要素[32]。体育赛事视听信息具有很强的价值性,再加上赛事举办被体育行政部门及其单项协会所垄断后产生稀缺性,所以体育赛事视听信息初具可财产权化的外观。但是,价值性以及稀缺性并非财产权构成的充分条件,客体意义上的财产,即作为民事权利指向的对象,除了价值性、稀缺性外,还应包括排他性特征[33]。体育赛事视听信息客体对象的排他性特征并不明显,以至于为了增强这种排他性,有学者[34]指出数据信息的多主体性加剧了交易的不确定性,必须通过排他性效力的赋予加以对冲,从而框定权能和效力,降低数据信息的交易成本。即便不应赋予赛事组织者对其数据“排他性的专有权”,也可承认其“有限排他性”的财产权益,即“准财产权”,这似乎也能满足排他性的要求。然而,“准财产权”概念来源于英美法系国家,现阶段将其用于解释我国体育赛事信息的权益性质仅是一种理论上的设想,尚未形成多数共识,加之“准财产权”的有限排他范围相当抽象,在难以对其权能范围进行有效控制的情况下,易产生权利泛化现象,间接影响了多方利益的有序分配。总之,体育赛事视听信息的排他性特征的非显著性削弱了其能够进入财产权的基础,体育赛事视听信息权利化依据不足。

2.3 《体育法》确认体育赛事视听信息法益保护的优势

与设权路径相比,《体育法》确认体育赛事视听信息法益保护反而更有优势。权利与利益的关系可以理解为一项权利之所以成立是为了保护某种利益,是由于利在其中,权利是受到保护的利益,是为道德和法律所确证的利益[35]。按照受法律保护力度的不同对法律所保护的“生活利益”做3个层次的界分,分别是一般利益、法益、权利[36]。3种利益形态受法律保护的力度渐次加强[37],外延范围依次缩小。《体育法》第52条第2款所确认和保护的信息是介于利益和权利之间的法益客体,体育赛事视听信息法益既包括由《著作权法》等立法保护的权利(特别法益),如视听作品之上的权利,还包括权利之外的一般法益,如竞争性法益,乃至合同法益等。

体育赛事视听信息法益化保护具有正向价值。首先,权利法定性特征决定权利很难随技术的变革作出积极响应,而法益具有弹性和延展性,确认法益保护客观上有助于应对技术型体育赛事视听信息产业发展的需求。体育赛事视听信息产业发展与技术进步密切相关,我国体育赛事转播市场与网络直播、新型转播平台的兴起紧密联系,尤其在“三网融合”时代背景下,传播主体多样化、传播工具迭代化、传播对象复杂化,随之而来的是层出不穷的新法益保护现实需要[38]。《体育法》第52条第2款以法益保护的方式,充分适应新“技术”和新“信息”种类迭代和更新的产业发展需要,确保相关权益人的法益保护有法可依。

其次,作为现行有效的司法解释性质文件,最高人民法院通过《反不正当竞争法》来保护投资者的体育赛事视听信息享有的法益,明确了某科技公司行为减损了某数码公司可能获得的关注度和用户流量,是攫取不当商业利益的行为[39]。鉴于长期以来我国司法实践中体育赛事转播保护客体对象不统一的客观实际,如果将体育赛事视听信息保护纳入法益保护路径,能够及时响应最高法的裁判指导意见,有助于统一裁判尺度,减少“类案不同判”现象的发生。

最后,确认法益保护还有助于避免权利全面的、绝对的支配权对体育赛事视听信息使用的束缚。体育赛事视听信息不仅关涉投资者利益,亦关涉他人和整个社会利益,反映了体育赛事视听信息具有公共性和社会性。但是,在通过权利控制理论确保投资者权益得以回报的同时,易忽视体育赛事视听信息的社会性、公共性,并不能全面反映体育赛事视听信息的法律属性[40]。与权利保护方式相比,法益规则下的公共利益范围更宽,以死者人格利益为例,“在某些特定情形下,死者的人格利益与公共利益存在密切联系,甚至其本身已经成为公共利益的一部分”[41]。所以,法益保护方式能够为体育赛事视听信息法益与公共性互动提供更宽松的制度通道,体育赛事视听信息法益化保护有助于充分回应体育赛事视听信息的公共利益需求。

对于体育赛事视听信息的上述特性,有学者[42]敏锐地指出,基于传统和新形式的财产、知识产权和其他权利的补救措施仍然可为体育赛事组织者提供充分保护,即便没有专门针对体育赛事相关利益的统一权利,目前的法律框架也足以为体育产业在该领域的投资提供保护。种种迹象表明,与体育赛事转播相关的体育赛事视听信息权益并不是一种随着社会历史条件发展而新出现的权利主张,而是已经被司法实践多次以不同形式确认过的法益诉求

4 。《体育法》第52条第2款的真实意图并非创设权利,而是确认法益保护。3. 规范求证:体育赛事视听信息法益化保护的理据

为什么《体育法》对体育赛事视听信息从设权保护路径转至法益保护路径,但没有解释体育赛事视听信息为何应当以及是否可以进行法益保护的问题?下文从《体育法》中采集和传播行为指向复杂的法益客体、多元体育赛事视听信息主体存在不同的法益保护需求,以及“信息”客体的自身特性决定法益保护的应然性等3个方面,全面论证体育赛事视听信息法益化保护的该当性。

3.1 采集和传播行为指向复杂的法益客体

我国《体育法》新增体育赛事视听信息投资者对获取和传播行为的规制,是借助传统复制手段和转播手段基础上的拓展性控制实现的[43]。《体育法》第52条第2款中的采集和传播行为能够容纳《著作权法》中的财产权利束中的复制、广播、信息网络传播等行为。以采集行为为例,采集是指将图像、音频等经采样、量化转化为数字图像并输入计算机的过程和技术[44]。在进行采集前常常依赖前置条件满足,至少场地准入、内容固定(复制、摄制)两项行为能够控制采集行为。从采集行为指向的对象来看,采集不仅是对画面的捕获,还有对画面的固定以及制作。尤其在直播行为中,采集和固定乃至后续的制作都是连续不断完成的,所以不能单纯地将采集解读为对画面信息的采集,这一过程还涉及对画面采集后的固定,以及画面固定后的数据、信号的产生等。正如前文对数据和信息的界分,上述客体很难用单一部门法进行一次性调整。

传播是指广播、电视、互联网等传播手段[44],但这里对传播的界定仅指明了传播的载体,事实上,在具体方法上还包括对传播准备阶段的复制行为、向公众提供原始内容和制作内容的发行行为、对原件和复制件的出租行为等一切能实现传播效果有关行为的控制。《著作权法》中广播权、信息网络传播权所控制的行为与传播存在诸多近似之处,使人很难不将传播与知识产权法的知识联系起来。例如有观点认为,体育赛事传播权是一种对智力创造成果的利用,构成知识产权的一种,传播也是一种由新兴权利所控制的具体行为[5]。但在理解《体育法》中的传播时,应当区分体育赛事的传播与转播。体育赛事传播权包括对赛事现场拍摄报道以及对拍摄后形成的视听作品的各种形式的传播[45],而体育赛事转播权是指“广播电台、电视台、网络等媒体对体育赛事过程进行现场直播或对现场直播的画面转播”[46]。《体育法》中传播控制的行为范围比《著作权法》下著作财产权权能范围更宽,所以将《著作权法》下的传播等同于《体育法》的传播可能无法满足《体育法》对传播行为更宽的规范需求。传播与转播效果不同,表面上源于概念语义的区别,但实质上源于客体传播媒介和方式的不同。

《体育法》中传播的授权模式分为“联合销售”(the joint selling of rights)和“独家销售”(exclusivity)等,以后者为例,除地域特定之外,还涉及对权利行使时间的限制(如事先协定时间段的选择),以及传播平台的限制(如将体育赛事传播权针对电视、互联网以及智能手机的平台划分进行出售)[45]。欧盟体育赛事转播权的出售遵守欧盟法尤其是竞争法的规定,同时也考虑到公众对重要赛事的知情权需要。欧足联冠军联赛转播权的法律问题就是一个较好的例证[47]。虽然我国司法实践对独家授权销售行为不倾向以垄断行为论处

5 ,但有学者[48]建议,为了防止体育赛事转播的垄断泛滥,对体育赛事组织者转播权的独家授权采取限制授权的权利范围、授权时间的措施。为维护公共利益,新《体育法》从解释论角度适当赋予赛事组织者等相关权利人提供限定次数的免费播放渠道的义务[49]。所以,《体育法》视阈下的传播行为控制不仅与《著作权法》下的作品著作权有关,同时也与市场竞争利益有关。《体育法》第52条第2款中采集和传播行为的解释效果实现与其他部门法中的相关规则内容密不可分。这种部门法规则的分野反映了法律调整对象的不同,影响调整对象的核心标准正是来自法律关系主体的权利和义务指向的客体。正因为不同法律部门调整规则和目的存在诸多差异,采集和传播行为的授权控制范围应当在全面考察采集、传播等行为所涉法律关系,以及法律关系背后不同法益保护需求的基础上,结合民法、市场法、行政法等多部门法进行综合分析和判断。

3.2 多元体育赛事视听信息主体存在不同的法益保护需求

《体育法》第52条第2款将保护的主体主要限定为体育赛事活动组织者,与此同时,立法者通过后缀“等相关权利人”来拓展主体保护范围,充分体现立法者对体育赛事视听信息法益主体多元性的未来预测。“除‘体育赛事活动组织者’作为原始取得权利主体之外,还包括转播方、网络公司等继受权利主体,即‘等相关权利人’。”[44]其中,转播方即对现场音视频采集并制作信号的专业主体,而网络公司指的是对音视频进行营利性市场投放的主体。由此,依据体育赛事产业信息生产、制作、传播中的功能定位,体育赛事视听信息财产利益主体分为体育赛事组织者、体育赛事视听信息制作者、体育赛事视听信息传播者三大类型。主体基于其投资力度和投资保护预期的不同,分别对体育赛事视听信息财产利益投射了不同的利益保护要求,也对应产生不同的部门法保护义务。

以体育赛事视听信息生产者为例,体育赛事组织者对体育赛事视听信息的生产有着场地准入的控制利益,该利益又被称为场地准入权[50]。在未经体育赛事组织者的特别授权下,记者、媒体等信息采集者无法进入体育赛事活动现场,从而产生物理上的隔断效果。这一授权实质上是体育赛事视听信息的源授权,通过物理方法人为设置入场权限,实现对体育赛事视听信息生产的来源控制。在本质上,场地准入权是一种物权性财产权利,源于对赛事资源的组织,与知识产权法并无关联[51]。

相比之下,体育赛事视听信息制作者一般是指获得体育赛事组织者场地准入权限的专业性企业。上述企业主体预先在体育赛事活动现场安排技术人员和信息制作设备,技术人员在体育赛事活动现场收集现场的图片和音视频信息,该过程涉及对信息的采集和固定。制作者将这些信息以及添附的解说、收益性广告等,通过信息压缩流媒体技术转化为可传输的信号或数据,再将这些信号或数据通过无线广播或有线的信息网络传播的方式授权给下游的体育赛事视听信息传播者。体育赛事视听信息制作者享有向下授权使用信号或数据的收益权,即未经信号制作者授权同意,体育赛事视听信息传播者不得盗窃体育赛事视听信息信号或数据。体育赛事视听信息制作者主要通过控制数据或信号使用来实现利益保护,而对该利益的保护,目前没有明确的立法规定,制作者或是寻求《著作权法》广播组织者权保护,或是寻求《民法典》数据利益规则和《反不正当竞争法》数据利益使用的体系规则保护,由此可见,数据和信号的保护离不开《体育法》外其他部门法的协助。

体育赛事视听信息传播者包括在线视频平台、广播平台或图库平台等流媒体平台。平台一般不直接也不必要接触体育赛事组织者或体育赛事视听信息生产者,能否进入体育赛事活动现场并非平台主要关注的事情,平台更关心的是体育赛事视听信息数据或信号的获取。在获得体育赛事视听信息制作者授权后,体育赛事视听信息传播者将获取的数据或信号通过软件转换为可视化的图片或音视频节目,提供给消费者欣赏。体育赛事视听信息传播者对获得的正版网络信号源享有特定条件(区域、时间)下的独占或共享使用权,对视听信息数据或信号的营利性使用行为均要取得体育赛事视听信息传播者的明示授权。例如,“电视家”的第三方互联网电视直播App通过盗用正版网络信号源向用户播放[52],该行为会不当侵占本应当属于体育赛事视听信息数据或信号的传播利益,挤占了通过合法手段获取正版网络信号源的投资者市场,在司法实践中常被评价为不正当竞争行为。除横向阻止不正当竞争行为,在纵向上,体育赛事视听信息传播者还有权向终端定制企业收取数据或信号生成视听节目作品的版权使用费,这些使用费一部分由App企业收取,并最终由消费者负担。体育赛事视听信息传播者一般不参与数据和信号的制作,故而,其所承继的权能大多源于合同法所确定的独占或共享使用权,而独占或共享使用权是否合理、是否受到保护,亦非合同法或知识产权法所能独自应对,其涉及竞争法和反垄断法的相关规则[53]。

体育赛事视听信息背后凝聚不同主体的财产法益保护需要,多元化的主体对应具有层次性和复杂性的法益保护需要,试图寄托一部《体育法》来周延地兼顾多元体育赛事视听信息投资主体的法益保护并不现实,应当援引《体育法》之外的其他立法进行协调保护。

3.3 “信息”客体特性决定其法益保护的应然性

尽管体育赛事活动现场图片、音视频等客体被《体育法》第52条第2款统一界定为信息,但“信息”存在信息人格、信息财产、信息秩序等多种法益类型[54]。例如,在信息人格方面,体育赛事现场运动员竞技人格肖像可能被商业化使用,形成商品化权[55]。涉财产类信息内部规范更为复杂,除传统财产权保护规则外,有些还涉及市场法保护规则。在体育赛事视听类信息之外,体育赛事“信息”还包括其他体育赛事竞技数据“信息”,如运动员的竞技水平、参赛结果数据,以及体育赛事结果信息,如体育赛事的比分、参赛运动员出场名单等。以上信息客体的形成尽管凝聚了人类劳动投入,但其独创性不高,并非版权法保护的对象,对其保护需要借助版权法之外的无形财产保护规则。此外,这些信息中的一部分可能处于公共领域而不受法律保护,而另一部分具有无形财产属性的信息可能成为数据产品法益[56],对体育赛事视听数据产品利益的保护需借助《反不正当竞争法》的相关规定[57]。

从底层逻辑来看,“信息”的复杂类型特征源于其独特的本体属性。首先,信息的技术属性决定了体育赛事视听信息的复杂类型。“信息具有广阔的主题,每一部分都有一个独立的标题,信息法并不容易以一种包容的方式设计出来。”[58]如若从概念上对信息法下定义十分困难,即便是“调整对象是在信息活动中产生的各种社会关系”[59]的表述,以及进一步将信息活动的法律关系解释为信息获取、加工、传播、存储4种法律关系的观点[60],也仅是从信息事实层面对信息在所处动态情景中的表现进行描绘,而非从静态的权利客体本身来阐述信息客体的保护范围。究其因,信息底层的技术常常处于更新迭代状态,技术的更迭会引起信息类型的创新,技术性立法存在法律滞后性,以至于“信息权利边界的确定不仅依赖立法时,还求助于立法后”[61]。

其次,信息类型的变化与国家和立法政策调整有关。除图片、音视频之外的信息,有些不被保护,有些也会随着国家政策和社会发展的变化而受到保护。例如,体育相关的时事新闻在2010年《著作权法》中不受保护,却在2020年《著作权法》中受到保护,所以,《体育法》对体育赛事新闻信息的保护也难免受其他部门法调整的影响。

最后,信息保护也受信息治理功能属性的影响。以信息法领域的个人信息保护机制为例,从规范主义向公私合作治理模式的功能主义转向已成为未来趋势[62]。结合一般信息规范的功能视角,依据“目标—手段”的框架审视信息法调整目标与其规制手段之间的关联,并结合保护与禁止、促进与限制等信息规制手段,能够确立信息法的主要规范类型以及信息权规范的具体路径[63]。在本质上,对信息的规范和调整反映了通过信息进行社会治理的过程,《体育法》对体育赛事视听信息的全覆盖侵权责任保护立法模式,折射出其功能主义下的社会治理属性。

正是由于信息法益的特殊属性,《体育法》很难在保护体育赛事视听信息问题上“独善其身”,应协同外部《民法典》《反不正当竞争法》以及其他部门法规则,通过法律体系为体育赛事视听信息法益提供可靠、周延的保护。

4. 路径实现:以领域法学为指引的法益体系保护

规范体系保护方法包括立法体系保护、解释体系保护和制度体系保护等,以上方法并非相互排斥。借助准据法的整合形成系统性规范依据,通过解释论澄清立法模糊地带,设计制度规则来构建长效规制机制,以上方法的整合能够提升体系保护的效果。在如何将以上规范方法融合并产生正向效果的问题上,领域法学研究为体系保护的方法论提供了开阔的视野。下文从领域法学与体育赛事视听信息法益保护的契合性论述开始,探讨构建以《体育法》为核心的体育赛事视听信息法益领域法规范体系的可行性。

4.1 领域法学与体育赛事视听信息法益体系保护的契合性

“领域法学,是指以问题为导向,以特定社会领域内具有共性的法律现象为研究对象,综合运用人文社会科学方法对领域法现象进行归纳、解释与预测的法律科学。”[64]领域法学的要素被经典性地归纳为1个问题3个特征,1个问题即领域法学的问题意识,3个特征分别是研究目标综合性、研究对象特定性、研究领域复杂性[64]。领域法学与体育赛事视听信息体系保护的契合性可依次从问题意识和3个特征进行结构性展开。

首先,体育赛事视听信息保护是一个领域问题,保护体育赛事视听信息就要回答一系列的保护问题,包括体育赛事视听信息客体是什么、以何种法来保护体育赛事视听信息、体育赛事视听信息保护的具体方法是什么等。这些问题不能由单一的部门法解决,如对于不具有独创性的图片,《著作权法》无法妥善解决,也不能由特别立法解决,再如《体育法》下的视听信息损害责任仍必须转至其他部门法中的法律责任规定进行回应,所以《体育法》中的特别法条不能一劳永逸地解决所有问题。国家体育总局政策法规司负责人解读新修订的《体育法》时将“坚持问题导向”作为《体育法》修订的基本原则之一[65],充分说明立法者问题导向中的领域法学意识。

其次,体育赛事视听信息保护的目标具有综合性。体育赛事视听信息保护的社会治理属性源于公众对体育事业信息知情的这一宪法性人权的寄托。体育赛事视听信息保护本质上涉及不同利益主体的保护位阶问题,以及对不同利益保护目标的价值分析和判断。例如,欧洲国家对于重大体育赛事的转播,为保障公众对信息的知情权,纷纷设置体育赛事视听信息权益限制制度。对于一些有关公共利益的重大赛事,欧盟及其成员国以及英国普遍认为有必要对重大体育赛事设置转播权保护的例外性规定,从而保障公众对体育赛事的知情等基础性宪法权利的可及性。在欧洲,广播公司之间为争夺体育广播权和消费者的注意力而展开的激烈竞争产生了有关竞争和内容问题的政策问题。体育广播权的排他性可能会阻碍新的媒体市场,剥夺公众获得重大体育报道的机会,应保障公众对重大体育赛事的知情权等人格法益[66]。

再次,体育赛事视听信息研究对象具有特定性。体育赛事视听信息客体随着技术发展出现了形态上的变化,从过去只能由现场观看的画面拓展为基于数据信息载体的直播、信号。但是信息的技术性变化不会颠覆体育赛事视听信息这一客体的特定性,《体育法》立法者也预见了技术革新带给体育赛事视听信息类型的挑战,因此在信息类型的表述基础上增加了兜底性“等”的表述,以兼顾体育赛事视听信息可能出现的新表现形式的需要。

最后,体育赛事视听信息研究具有领域复杂性。体育赛事视听信息的保护不应仅依靠私法权利救济,还需借助行政法乃至刑法规范的介入。例如,《体育法》第52条第2款详尽规定了体育赛事权益侵害的民事责任、行政责任、刑事责任,足以表明体育赛事视听信息保护的部门法复杂性。“体育问题将会成为一个独特的法律领域,因为在这个领域内‘塑造着仅能在这个领域的背景下才能普遍存在的法律概念和规范’。”[67]

领域法学的出现是法学在应对日益复杂的社会治理问题时的研究方法创新,“发现个别法规范、规整之间,及其与法秩序主导原则间的意义脉络,并以得以概观的方式,质言之,以体系的形式将之表现出来,乃是法学最重要的任务之一”[68]。体育赛事视听信息的保护一方面定位于《体育法》规范语境,另一方面又兼有实践指向的体系保护依赖,《体育法》的领域法属性以及领域法体系构造和表现的内在特性共同诠释了领域法学与体育赛事视听信息法益体系保护之间的契合性。

4.2 体育赛事视听信息法益的领域法规范体系与《体育法》回应

领域法本身是法学研究现代化的产物,是在打破传统部门法界限基础上应对新兴交叉领域的一种全新法学研究范式[69]。领域法学范式具有强大的实践生命力,表现为其在方法提炼和思维模式上的价值[70],通过法律体系方法论的运用,为体育赛事视听信息保护提供相对科学的保护方案。《体育法》是一门以体育为领域、以法学为基本要素的应用性“领域法学学科”[71]。《体育法》为教义学作业提供了研究载体,其自身的领域法特质也为通过教义学达致的体育法学研究现代化提供了广阔空间[72]。在领域法思维的统筹下,以《体育法》为轴心的规范保护体系可以展开为以《体育法》为基础法的规范统筹地位、体系协调的法律适用位阶,以及价值多元下的实质正义3个制度层次[73]。

首先,应当确立《体育法》作为基础法的规范统筹地位。以《著作权法》作为保护体育赛事视听信息的规范基础时,前提假设了体育赛事视听信息的知识产品属性,但《著作权法》对不符合作品条件的体育赛事视听信息通常无能为力。以《民法典》第126条、第127条为基础形成的设权方案缺乏足够的论据支撑,故而《民法典》亦难为体育赛事视听信息权益提供基础规范价值。尽管《反不正当竞争法》可以作为“兜底”法来保护那些不满足独创性的客体且又必须保护的法益[74],但考虑到《反不正当竞争法》主要用于规范商业混淆行为,并没有全面介入知识产权法的理由,所以,当前《民法典》《著作权法》《反不正当竞争法》等规范都无法抽离出一个普适性的规范基础,从一般性意义上为体育赛事视听信息提供基础性保护“底座”。

相比之下,《体育法》第11条“国家支持规范体育市场秩序”的基本规定奠定了《体育法》作为规范体育赛事视听信息问题的领域法基础地位。竞技体育是体育市场化的重要场域,而竞技体育产生的相关投资者利益如何有效合理保护,成为影响竞技体育产业发展的重要因素。为给体育赛事视听信息保护问题提供有价值的指引,《体育法》第52条第2款搁置了体育赛事视听信息的客体属性争议,创设了包容性的信息法益保护框架:既能够容纳知识产权等传统的知识信息类型,也能涵盖其他的信息客体法益;既为未来数据客体保护提供了可能,也间接为信息权提供了肥沃的研究“土壤”[63]。《体育法》第119条法律责任体系制度,除了为《民法典》《著作权法》《反不正当竞争法》等立法提供了沟通的“渠道”外,其行政、刑事责任的设定也为《体育法》第52条引致《行政处罚法》《刑法》等其他部门法综合治理提供了广阔的外部链接。

其次,应当树立体系协调的法律适用准则,其中关键性问题是明确领域法与部门法之间的逻辑关系。领域法与部门法之间并非并列关系[75],因为领域法与部门法在体系结构、思维模式、价值取向上都存在诸多差异,二者的关系表现为它们的互补性。领域法学的生成初衷是弥补部门法学的局限,其以部门法学的研究成果为基础,进一步吸纳多学科知识,强化对特定领域的细化研究[76]。所以,应当在明确领域法基础法功能的同时,承认领域法作为补充性法律适用的地位。

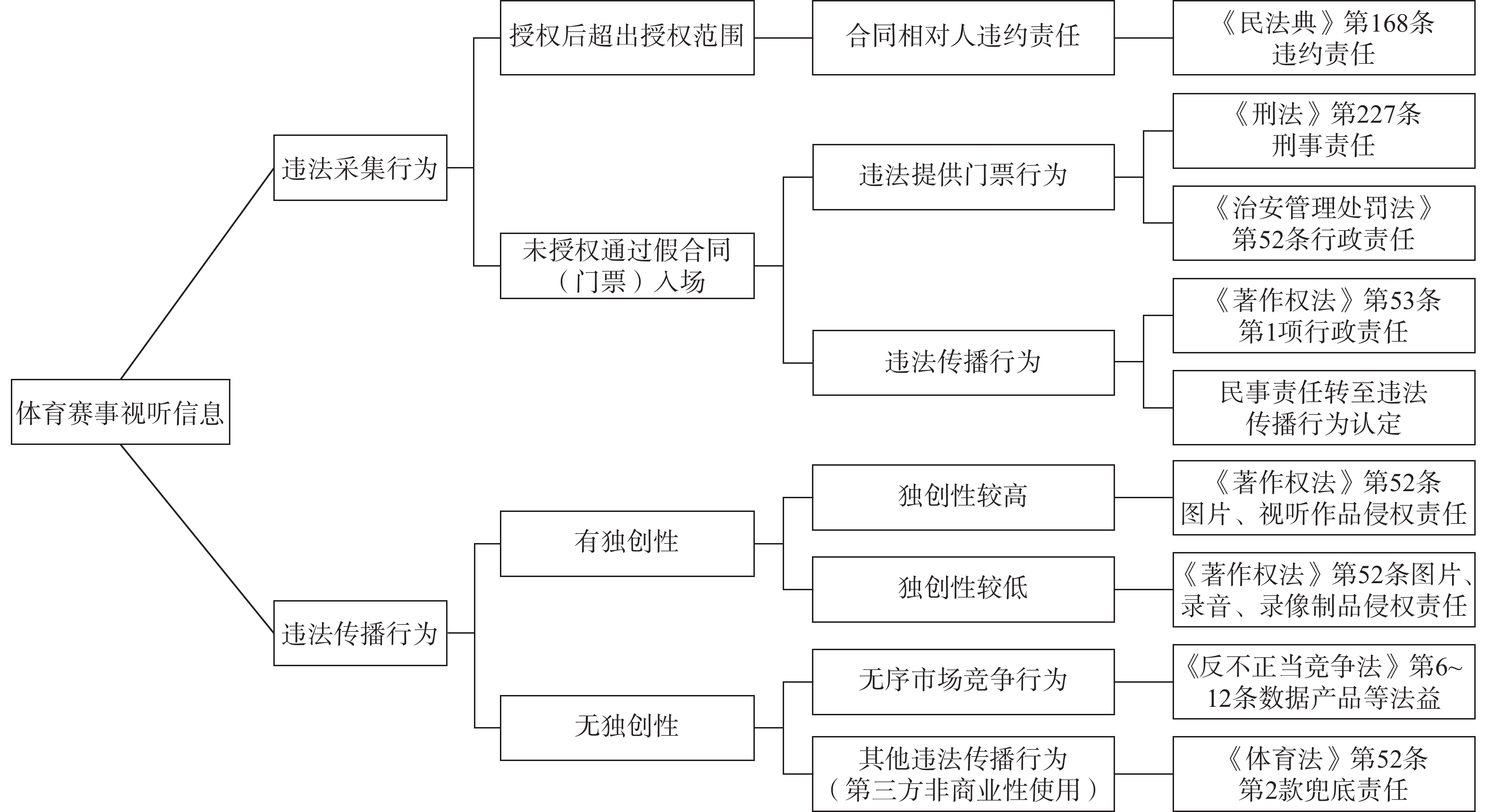

基于体育赛事视听信息的利用受“赛场准入”严格限制的客观事实,没有赛场准入就没有采集也就没有后续的传播。对体育赛事视听信息的不法使用首先从采集行为开始,具体区分为2种情形:授权准入场地后超出合同授权范围采集、使用体育赛事视听信息;在没有与举办方缔结准入合同(门票)情况下,通过假合同(门票)方式取得准入资格。对于前者,应当追究合同相对方(准入者)的合同违约责任;对于后者,即生产、销售虚假准入门票的主体,相关部门可以依据《治安管理处罚法》第52条以及《刑法》第227条来规范伪造、倒卖伪造的有价票证的行为,根据其行为严重性,分别追究其行政和刑事责任。

采集者在传播体育赛事视听信息时可能涉及以下违法性传播行为。如果被传播信息客体构成作品,在《著作权法》已就作品保护预设详细的具体规则情况下,应当优先适用《著作权法》侵权规则来保护体育赛事视听信息。如果信息的独创性不满足作品要求,考虑传播体育赛事视听信息的价值实现依赖市场环境,未经授权的传播行为侵占了原有权益人的市场份额,扰乱了市场竞争秩序,此时可通过《反不正当竞争法》对相关传播行为进行规制。但是,当体育赛事视听信息传播的客体既不满足作品门槛,传播行为又不涉及不正当竞争行为时,如对体育赛事视听信息不法的非商业性传播使用,《反不正当竞争法》则力有不逮。在实践中,机关法人、基层群众性自治组织法人、事业单位等非营利法人或者组织可以申请使用非商业使用的体育赛事视听信息,但相关使用者应按照体育赛事组织者的要求填报材料,进行申请,获得许可的使用人应当按照许可的范围、签署的承诺以及体育赛事视听组织者制定的技术规范使用信息,不得实施任何侵害体育赛事视听信息传播的使用行为。但是,如果该合同相对主体未经许可将信息转让给其他机关法人、基层群众性自治组织法人、事业单位等非营利法人或者组织,并产生违法性使用,且在无法做出“合理使用”抗辩的情况下,考虑到体育赛事组织者无法突破合同相对性去追究其法律责任,体育赛事组织者等相关权益人可根据《体育法》第52条第2款追究被转让主体体育赛事视听信息违法使用的责任。关于体育赛事视听信息采集、传播的法律责任认定路径详见图1。

最后,应当坚持价值多元下的实质正义。领域法以价值多元下的实质正义作为其实现治理的目标,在各方利益的重新审视和利益调整的过程中具有重要价值。相较于部门法学谱系,领域法学更加侧重于追求实质正义,强调深入问题本身以谋求符合实质正当性的对策,而不完全拘泥于对形式正当性的严格遵循[76]。

在对《体育法》第52条第2款进行法律适用时,一方面要确保体育赛事视听信息投资者的法益受到合法保护,另一方面也要对投资者法益保护设定合理的区间。体育赛事活动组织者等相关权利人“营利目的”的射程确定,反映了领域法对各方主体在价值多元基础上实质正义实现的要求。“营利目的”的范围大小既关涉体育赛事活动组织者等相关权利人一方的利益维护,又兼顾体育赛事视听信息制作者、传播者、下游消费者的多元法益平衡。在不同法益区间的边缘地带,尤其在体育赛事视听信息投资法益和公众法益之间,常产生保护与不保护的价值碰撞,为了缓和以上冲突,对相关主体的权利限制反映了利益平衡的思维[6]。考虑到部分体育赛事视听信息承载了公共利益需求,以及对权利人劳动成果的保护的必要性,应折中性引入版权法中的法定许可制度。允许在特定情形下,如对于一些有重大影响力的全球性体育赛事视听信息等市场机制无法形成的领域,使用者可以不经权利人许可即可使用体育赛事视听信息,但是应当向其支付报酬,从而更精细地实现权利人与其他法益主体之间利益平衡的目标[77]。

价值多元下的实质正义除涉及不同主体的利益平衡外,也包括对法律和技术等多元关系的实质性正义分析。有学者[5]在解读《体育法》第52条第2款时指出,对“营利目的”的理解应区分有无后续传播行为、媒介传播和自媒体传播、有收益和无收益的自媒体传播、时事新闻传播等不同传播方式。以上解释论围绕不同传播方式而展开,传播方式本身是技术的“反射”,现有传播技术的归纳难以穷尽未来可能涌现的新传播工具和技术,且传播手段的更新催生了体育赛事视听信息画面的保护争议,这客观驱动了作品类型的扩张[78],所以新传播方式的出现为现有立法及其解释带来了挑战。为此,应当考虑除“收集”“传播”之外的其他信息利用,在原有《体育法》第52条第2款立法基础上,在“传播”后增加“等方式使用”的兜底表述。

5. 结束语

与其说《体育法》赋予相关投资者体育赛事视听信息权益保护依据,不如说《体育法》提供了折中性法律适用分配方案,是立法者为体育赛事节目等体育赛事投资利益设计的特别保护制度。《体育法》第52条第2款规定为体育赛事视听信息客体保护做出了简化处理,在一定程度上结束了体育赛事视听信息“九龙治水”的混乱现状。《体育法》没有刻意赋予体育赛事视听信息以新的权利,而是以法益保护为基础,通过领域法形式为体育赛事视听有关的客体保护提供一种提纲挈领式的保护指引,即立法者通过《体育法》的方式提供了法益保护框架,而非特别创设一个权利条款。领域法也不必代替部门法,在实践中,体育赛事视听信息的保护范围应当来源于诉讼主体的请求权内容,立法者不应强行干预权益主体以何种方式寻求救济。即便请求权主体依据《体育法》对体育赛事信息权益进行诉讼救济,司法适用者也不应驳回诉讼请求,而应主动接受领域法思维指引,借助部门法优先、领域法兜底的适用逻辑,沿着采集和传播的不同行为类型线索,根据法益客体的区分,准确实现体系保护体育赛事视听信息法益的目标。

1 ① 参见WIPO Document SCCR/34/3 Corr.,Revised Consolidated Text on Definitions,Object of Protection,Rights to be Granted and Other Issues,Part 1。2 ① 参见上海市浦东新区人民法院(2012)浦民二(商)初字第2451号民事判决书。3 ② 参见北京市朝阳区人民法院(2014)朝民(知)初字第40334号民事判决书。1 参见北京知识产权法院(2019)京73民终2989号民事判决书。5 ① 参见最高人民法院(2015)民申字第2313号裁定书、上海市知识产权法院(2020)沪73知民初736号判决书。 -

[1] 新时代体育事业发展的法治保障:体育总局政策法规司负责人解读新修订的体育法[EB/OL]. [2024-07-27]. https://www.sport.gov.cn/n315/n20067006/c24405415/content.html [2] 郑家红,尹鹏旭. 我国体育赛事转播权的保护模式及其完善路径[J]. 学海,2023(1):206-216 doi: 10.3969/j.issn.1001-9790.2023.01.022 [3] 赵毅,储贝贝. 作为新兴权利的体育赛事组织者转播权:入法及解释[J]. 北京体育大学学报,2023,46(5):127-137 [4] 袁钢,李珊. 体育赛事组织者转播权的数据财产属性:基于《民法典》和新《体育法》的法教义学分析[J]. 上海体育学院学报,2022,46(10):23-32 [5] 刘铁光. 体育赛事活动现场视听信息采集与传播权的保护范围:基于体育赛事产业充分私权保障目的的实现[J]. 体育科学,2023,43(4):83-90 [6] 张惠彬,肖启贤. 新《体育法》下体育赛事视听信息权的规范构造与完善路径[J]. 上海体育学院学报,2023,47(10):1-13 [7] 张新锋. 我国体育赛事视听信息的知识产权保护模式[J]. 法商研究,2023,40(2):187-200 [8] 姜熙. 新修订《体育法》“竞技体育”章的条文解读、立法评析和配套立法完善[J]. 武汉体育学院学报,2022,56(9):45-55 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2022.09.006 [9] 宋亨国,唐煜昕. 体育赛事活动数据权利及其确权的法理学分析[J]. 体育科学,2023,43(11):23-31 [10] 王迁. 广播组织权的客体:兼析“以信号为基础的方法”[J]. 法学研究,2017,39(1):100-122 [11] 胡开忠. 网络环境下广播组织权利内容立法的反思与重构:以“修正的信号说”为基础[J]. 法律科学(西北政法大学学报),2019,37(2):39-50 [12] 王利明. 数据的民法保护[J]. 数字法治,2023(1):43-56 [13] 于飞. 侵权法中权利与利益的区分方法[J]. 法学研究,2011,33(4):104-119 [14] LARENZ K,CANARIS C W. Lehrbuch des Schuldrechts Band II:Besonderer Teil[M]. 13. Auflage. München:C. H. Beck,1994:396

[15] 朱虎. 规制性规范与侵权法保护客体的界定[J]. 清华法学,2013,7(1):157-176 doi: 10.3969/j.issn.1673-9280.2013.01.011 [16] 梁慧星. 侵权责任法的保护客体[EB/OL]. [2024-07-27]. https://www.jsjc.gov.cn/ds/sz/202310/t20231018_1558511.shtml [17] 雷磊. 新兴(新型)权利的证成标准[J]. 法学论坛,2019,34(3):20-29 [18] 张翔. 个人信息权的宪法(学)证成:基于对区分保护论和支配权论的反思[J]. 环球法律评论,2022,44(1):53-68 doi: 10.3969/j.issn.1009-6728.2022.01.005 [19] 于善旭. 《中华人民共和国体育法》修改思路的探讨[J]. 体育科学,2006,26(8):71-74 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2006.08.014 [20] 周青山. 论体育法的行业法属性[J]. 武汉体育学院学报,2017,51(11):60-65 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2017.11.010 [21] 李智,陈陆洋,汪焱. “体育法律关系” 证成研究[J]. 体育与科学,2024,45(4):111-120 [22] 田雨. 再论体育法的部门法地位[J]. 武汉体育学院学报,2009,43(2):58-62 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2009.02.012 [23] 周爱光. 法哲学视野中的体育法概念[J]. 体育科学,2010,30(6):3-13 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2010.06.001 [24] 田思源. 《体育法》修改的核心是保障公民体育权利的实现[J]. 天津体育学院学报,2011,26(2):114-117 doi: 10.3969/j.issn.1005-0000.2011.02.005 [25] 董小强. 权利与伦理双重视域下我国《体育法》的修改路向[J]. 广西大学学报(哲学社会科学版),2018,40(4):90-95 doi: 10.3969/j.issn.1001-8182.2018.04.015 [26] 张恩利,蒋亚斌,张敏昊,等. 全面促进职业发展:新修订《体育法》中运动员权利保障的立法突破与现实效应[J]. 西安体育学院学报,2022,39(4):410-416 [27] 科尔曼. 社会理论的基础[M]. 邓方,译. 北京:社会科学文献出版社,1999:65 [28] 项杨春. 体育赛事直播画面著作权保护的困境与完善[J]. 天津体育学院学报,2022,37(1):97-104 [29] 姚鹤徽. 体育赛事转播权的理论反思与制度重构[J]. 上海体育学院学报,2021,45(2):51-56 [30] 朱文英. 新修订《体育法》背景下体育赛事转播权之法律保护[EB/OL]. [2024-07-27]. https://mp.weixin.qq.com/s/fQBC_bFs3xvO0HNbD_hvgw [31] 张惠彬,刘诗蕾. 体育赛事财产化的反思:寻求体育赛事传播商业利益与公共利益的平衡[J]. 上海体育学院学报,2023,47(3):37-48 [32] 汪军民. 论财产权利配置的法经济学原理[J]. 经济与管理研究,2007,28(4):92-96 doi: 10.3969/j.issn.1000-7636.2007.04.018 [33] 林旭霞. 虚拟财产解析:以虚拟有形财产为主要研究对象[J]. 东南学术,2006(6):98-106 doi: 10.3969/j.issn.1008-1569.2006.06.016 [34] 郑佳宁. 数据信息财产法律属性探究[J]. 东方法学,2021(5):43-56 doi: 10.3969/j.issn.1007-1466.2021.05.004 [35] 夏勇. 权利哲学的基本问题[J]. 法学研究,2004,26(3):3-26 [36] 龙俊. 反不正当竞争法“权利”与“利益”双重客体保护新论[J]. 中外法学,2022,34(1):64-83 doi: 10.3969/j.issn.1002-4875.2022.01.004 [37] 曹险峰. 在权利与法益之间:对侵权行为客体的解读[J]. 当代法学,2005(5):87-92 [38] 赵杰宏,马洪. 三网融合下北京冬奥会赛事直播节目的法律保护研究[J]. 北京体育大学学报,2019,42(7):95-103 [39] 最高人民法院. 涉体育纠纷民事典型案例[EB/OL]. [2024-07-27]. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/404172.html [40] 高富平. 个人信息保护:从个人控制到社会控制[J]. 法学研究,2018,40(3):84-101 [41] 杨东升,王叶刚. 论死者人格利益的保护期限:兼评《民法典》第994条[J]. 重庆大学学报(社会科学版),2024,30(3):265-276 [42] MARGONI T. The protection of sports events in the EU:Property,intellectual property,unfair competition and special forms of protection[J]. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law,2016,47(4):386-417 doi: 10.1007/s40319-016-0475-8

[43] 韩勇. 首开先河:体育法关于赛事组织者权利的规定[N]. 中国体育报,2022-06-30(2 [44] 张勇,王瑞连. 中华人民共和国体育法释义[M]. 北京:中国法制出版社,2023:166 [45] 张惠彬,刘迪琨. 体育赛事传播权的法律规制与运营模式:来自欧洲的经验及启示[J]. 天津体育学院学报,2018,33(2):122-130 [46] 姚鹤徽. 论体育赛事类节目法律保护制度的缺陷与完善[J]. 体育科学,2015,35(5):10-15 [47] 黄世席. 欧盟体育赛事转播权法律问题研究[J]. 法学评论,2008,26(6):77-85 [48] 张惠彬,肖启贤. 专有与垄断之间:新《体育法》下体育赛事视听信息权的规范进路[J]. 天津体育学院学报,2023,38(5):607-613 [49] 王自强. 关于体育赛事直播有关版权保护问题的再思考[J]. 知识产权,2018,28(7):3-7 doi: 10.3969/j.issn.1003-0476.2018.07.001 [50] 朱玛. 利益平衡视角下体育赛事转播权的法律保护[J]. 河北法学,2015,33(2):166-174 [51] 袁博. 体育比赛直播法律关系及维权路径探析[J]. 中国版权,2017(3):37-41 doi: 10.3969/j.issn.1671-4717.2017.03.008 [52] 李洋. 盗播软件“停摆”智能电视回归智能[N]. 中国高新技术产业导报,2023-12-11(12 [53] 周腾军,刘崇光,靳厚忠. 体育赛事版权独家授权的竞争损害与福利影响[J]. 上海体育学院学报,2023,47(10):14-25 [54] 金鸿浩. 信息法益的刑法保护论要[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版),2023,31(6):60-76 [55] 杨立新,林旭霞. 论人格标识商品化权及其民法保护[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版),2006(1):74-80 doi: 10.3969/j.issn.1000-5285.2006.01.013 [56] 刘维. 论数据产品的权利配置[J]. 中外法学,2023,35(6):1581-1599 doi: 10.3969/j.issn.1002-4875.2023.06.010 [57] 仲春,王政宇. 数据不正当竞争纠纷的司法实践与反思[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版),2022,35(1):22-33 [58] MURRAY A. Information technology law:The law and society[M]. 3rd ed. New York:Oxford University Press,2013:200

[59] 顾微微. 论信息法律与信息伦理的关系及相互影响[J]. 理论月刊,2011(3):112-114 doi: 10.3969/j.issn.1004-0544.2011.03.033 [60] 胡北苑. 我国信息立法中的几个法律关系问题[EB/OL]. [2024-07-27]. https://media4.open.com.cn/L603/huashi/0709/xingxijjx/xkyj/bks/001.htm [61] 董永飞,蒋永福,卢国强. 信息权利限度的法理思考[J]. 大学图书馆学报,2010,28(6):31-34 doi: 10.3969/j.issn.1002-1027.2010.06.006 [62] 唐瑞芳. 论公私合作治理模式下个人信息保护机制建构:以规范主义向功能主义转向为视角[J]. 湖湘论坛,2022,35(1):99-110 doi: 10.3969/j.issn.1004-3160.2022.01.011 [63] 张守文. 信息权保护的信息法路径[J]. 东方法学,2022(4):50-62 [64] 刘剑文. 论领域法学:一种立足新兴交叉领域的法学研究范式[J]. 政法论丛,2016(5):3-16 doi: 10.3969/j.issn.1002-6274.2016.05.001 [65] 张笑世,韩向飞,陈华栋. 以问题为导向的修改与完善:试论《中华人民共和国体育法》修改[J]. 体育科学,2021,41(10):17-25 [66] EVENS T,LEFEVER K. Watching the football game:Broadcasting rights for the European digital television market[J]. Journal of Sport and Social Issues,2011,35(1):33-49 doi: 10.1177/0193723510396665

[67] CARTER W B. Introduction:What makes a "field" a field[J]. Virginia Journal of Sports and the Law,1999(1):235

[68] 拉伦茨. 法学方法论[M]. 陈爱娥,译. 北京:商务印书馆,2003:316 [69] 范志勇. 部门法与领域法融合视域下的新时代法学学科建设[J]. 北方论丛,2023(4):92-99 [70] 刘剑文,胡翔. “领域法” 范式适用:方法提炼与思维模式[J]. 法学论坛,2018,33(4):78-86 [71] 廉睿,李广,王亮,等. 中国体育法学:“场域” 调适、规范集成与方法自觉[J]. 天津体育学院学报,2019,34(2):125-131 [72] 赵毅. 体育法学研究的现代化:新《体育法》研究指引[J]. 中国体育科技,2022,58(9):3-9 [73] 强力,卢一凡. 论领域法学思维在金融司法中的适用[J]. 证券法苑,2021,23(3):234-250 [74] 胡晶晶. “信号”抑或“画面”之保护:体育赛事实况转播保护路径研究[J]. 北方法学,2019,13(3):29-40 [75] 梁文永. 一场静悄悄的革命:从部门法学到领域法学[J]. 政法论丛,2017(1):64-76 doi: 10.3969/j.issn.1002-6274.2017.01.008 [76] 任海涛,张玉涛. 领域法学视野下教育法学的理论定位与体系建构[J]. 湖南师范大学教育科学学报,2021,20(6):30-38 [77] 熊琦. 著作权法定许可制度溯源与移植反思[J]. 法学,2015(5):72-81 [78] 黄宇杰. 作品类型限定保护范围论的批判:整体保护观之提倡[J]. 甘肃政法大学学报,2023(2):79-91 doi: 10.3969/j.issn.1007-788X.2023.02.006 -

期刊类型引用(5)

1. 宋志嘉. 动作发展研究的学术史及启示. 运动与健康. 2024(03): 63-66 .  百度学术

百度学术

2. 李博,刘亚男,施利娟,朱晓玲,刘阳. 德国儿童身体协调测评(KTK)解析及信效度验证. 成都体育学院学报. 2023(04): 70-75 .  百度学术

百度学术

3. 李博,刘阳. 基于体育素养测评的儿童基本动作技能测试体系构建与验证研究. 体育科学. 2022(04): 31-42 .  百度学术

百度学术

4. 吴坚,张业安. 国际为标·中国为本·青年为基——《上海体育学院学报》提升国际影响力实践. 编辑学报. 2020(01): 80-84 .  百度学术

百度学术

5. 周亚君,高徐. 欧洲幼儿运动技能测评工具评述. 当代体育科技. 2020(22): 61-63 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(6)

下载:

下载: