Reflection on Key Issues of Sports Skill Instruction in Compulsory Education Physical Education and Health Curriculum

-

摘要:

运动技能是体育与健康课程中的主要教学内容,包括基本运动技能内容和专项运动技能内容。如何根据学生身心发展规律、运动技能形成规律和学生体育学习特点进行运动技能的教学设计和实施,对于学生更好地掌握和运用运动技能,发挥运动技能对培养核心素养、增进身心健康的作用具有重要意义。分析小学是否应采用自主运动选项教学和走班制形式、基本运动技能是否应在整个义务教育阶段进行专门教学、专项运动技能是否应按照年级划分等级3个理论和实践问题,认为,小学不应采用自主运动选项教学和走班制形式,基本运动技能在小学1~2年级进行专门教学更科学合理,按照年级划分专项运动技能等级不符合课程标准的精神和学生体育学习特点。正确认识和理解这3个问题,有助于提升体育与健康课程运动技能教学和评价的科学性和有效性,提高体育与健康教育教学质量,促进学生享受运动乐趣、掌握运动技能、实现健康发展。

Abstract:Motor skills are a central component of the physical education and health curriculum, encompassing fundamental motor skills and specialized sports skills. Designing and implementing sports skill instruction in alignment with students' physical and mental developmental patterns, the principles of sports skill acquisition, and the characteristics of students' learning in physical education are crucial for students to better master and apply these skills. This, in turn, plays an essential role in cultivating core competencies and promoting students' physical and mental well-being. This paper focuses on three key issues: whether primary schools should adopt autonomous sports options and a flexible class system, whether fundamental motor skills should be taught throughout the entire compulsory education period, and whether specialized sports skills should be graded according to student levels. Through scientific analysis and in-depth research, this paper argues that primary schools should not adopt autonomous sports options and a flexible class system. Specialized instruction in fundamental motor skills is more appropriate for grades 1-2, while grading specialized sports skills by grade levels does not align with the target of curriculum standards or the characteristics of students' physical education learning. A correct understanding and interpretation of the three issues will contribute to enhancing the scientific basis and effectiveness of sports skill instruction and evaluation in the physical education and health curriculum, improving the quality of physical education teaching, and promoting students' enjoyment of physical activities, mastery of sports skills, and overall healthy development.

-

在《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准(2022年版)》)的修订和落实过程中,存在一些对运动技能教学理论和实践问题的讨论,如果对这些问题没有全面的认识和正确的理解,就会影响体育与健康教学实践,进而阻碍体育与健康教学的高质量发展。对于这些问题的认识要站在当今教育发展的高度,从学科育人和核心素养培养的角度出发,并遵循学生身心发展规律、运动技能形成规律及学生体育学习特点,否则对这些问题的认识和理解将仍停留在旧观念中,还是用老眼光看待新问题。本文主要对小学阶段是否应采用自主运动选项教学和走班制形式、基本运动技能是否应在整个义务教育阶段进行专门教学、专项运动技能是否应按照年级划分等级3个理论和实践问题进行讨论和分析,旨在使体育教育工作者正确认识和理解这些问题,并在实践中按照《课程标准(2022年版)》的精神和要求实施体育与健康课程运动技能方面的有效教学。

1. 小学是否应采用自主运动选项教学和走班制形式

有些学校在小学阶段,甚至1~2年级就推行自主运动选项教学,并实行走班制,而且学生在整个义务教育阶段就学练一个其选择的运动项目,这样的做法值得商榷。对义务教育的性质、《义务教育课程方案(2022年版)》(以下简称《方案》)的精神、体育与健康课程的价值追求、学生身心发展规律和运动技能形成规律、义务教育体育与健康课程学段的有机衔接、义务教育与普通高中一体化建构的要求、国际体育与健康课程的发展趋势等方面进行全面分析后发现,小学采用自主运动选项教学面临的不是能不能做的问题,而是应不应该做的问题。关于能不能做的问题,不用说小学能够进行自主运动选项教学,幼儿园也能这样做,但是否应该做,这是需要认真思考的问题。笔者认为,小学阶段不应该采用自主运动选项教学和走班制形式,主要理由如下。

1.1 有悖于学生身心发展规律、运动技能形成规律和学生体育学习特点

从学生的身心发展规律来看,小学阶段学生还处于生长发育阶段,骨骼肌肉和心肺功能尚不成熟,且兴趣广泛并容易转移,注意时间短且难以集中。因此,对于体育学习内容而言,他们更喜欢丰富多样的体育活动和体育游戏,绝大多数学生并不喜欢长期集中于一个运动项目的持续学习,更厌恶一个运动项目中技术的单调重复练习。况且,不同运动项目对于学生身体的全面发展以及基本活动能力和运动能力的提高既有优势也有局限性。举一个极端的例子,举重对发展学生上下肢、腹部和腿部力量具有明显的优势,但对发展其他体能的作用不大,而且如果有些学生自主选择举重项目进行长期学练,也会对学生的身高、体重和体型带来不利影响。再如,如果部分男生选择健身健美操进行长期学练,可能对培养他们的“野性”、“血性”和阳刚之气等没有多大好处。此外,我国义务教育强调基础性、多样性而非选择性、个性化。近年来,上海市进行的“小学兴趣化、初中多样化和高中专项化”体育与健康课程改革取得了比较系统的理论和实践的成果与经验,社会反响较好。即使全国大力推行的“校园足球”,也不是在小学阶段就采用自主运动选项教学和走班制形式,而是所有的“校园足球”校拿出体育与健康课程中的1个课时让所有的学生学练足球,其他课时学生需要学练其他运动项目。因此,小学阶段采用自主运动选项教学和走班制形式不符合学生的身心发展规律,更不利于学生的身心健康发展。

基于运动技能形成规律,《课程标准(2022年版)》[1]121明确提出,小学低年级重点学练体育游戏和基本运动技能,小学中年级重点学练游戏化运动项目,小学高年级和初中重点学练一些运动项目,形成比较丰富的运动体验。小学中年级至初中学校在6类专项运动技能中选择运动项目进行大单元教学,保证所学运动项目有充裕的学习和提高时间。有条件的学校在初中3年级可以让学生根据兴趣与爱好选择运动项目进行学习。同时加强课内外有机结合,引导学生在初中毕业时学会1~2项运动技能。学生在体验多种运动项目乐趣的基础上,逐渐形成对某些运动项目的学习兴趣,在初中3年级再采用自主选项学习和走班制形式,更符合运动技能形成规律,有助于学生在初中毕业时掌握1~2项运动技能,这样既能保证学生获得丰富多样的运动体验,也能促进学生学有所长,更是为了落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》(以下简称《意见》)明确提出的义务教育阶段体育与健康课程帮助学生掌握1~2项运动技能,引导学生树立正确健康观的要求[2]。同时,我国中小学体育与健康课程是整体性、系统化的设计,高中阶段主要强调自主运动选项学习和走班制形式,《课程标准(2022年版)》提出的初中3年级进行自主运动选项学习有利于与高中体育与健康课程相衔接。要特别说明的是,义务教育强调让学生学练多样化运动项目,并不意味着让学生学的运动项目越多越好,而是让学生学习和体验一些喜闻乐见的运动项目,满足义务教育阶段学生基础性、多样性的教学要求,这与“蜻蜓点水”“样样都学、样样都不精”是完全不同的涵义。

根据学生体育学习特点,小学阶段进行多种不同运动项目的教学,可使学生在体验不同运动项目乐趣的基础上了解自己更适合哪几个运动项目,为以后学会、学精1~2项运动技能,促进身心健康、全面发展打下良好基础。相关研究综述[3]认为,儿童青少年参与各种各样的运动有助于:①持续地参与体育活动,并在成熟期达到高水平的运动表现;②保持长期的运动生涯,并对长期的运动参与具有积极影响;③最有效地促进儿童青少年的全面发展;④形成参与充满乐趣的体育活动的内部动机以及提高自我管理能力;⑤具有丰富的运动和认知经验,并使这些经验最终运用到自己感兴趣的某些运动上;⑥大约小学毕业(约13岁)时,儿童应该有机会参与他们所喜欢的运动项目或者继续将参与运动作为自己的娱乐;⑦青少年后期(约16岁)业已具备的身体、认知、社会、情绪和动作技能能帮助他们付出努力从事某一运动项目的专项训练。小学阶段就进行自主运动选项教学,一方面使学生失去了学习和体验多种不同运动项目的机会和乐趣,另一方面学生的自主运动选项学习也会存在很大的盲目性,因为他们在未体验过多种运动项目的情况下并不清楚自己适合什么运动项目。

此外,由于每个运动项目本身的局限性,过早地进行自主运动选项学习会影响学生的身体、体能、运动技能和认知、体育品德等全面协调发展。研究[4]表明,即便是竞技运动训练,也不赞成早期运动专项化,不能拔苗助长,原因包括:①早期专项化训练容易导致运动相关的伤病和健康问题大幅上升,包括过度训练、训练倦怠等;②早期专项化训练不利于挖掘运动能力及在成年时期达到高水平的竞技运动表现,进行早期专项化训练的儿童青少年在职业生涯中达到精英运动员水平的比例较低;③早期专项化训练与竞赛不仅会对运动系统、心肺系统等造成影响和危害,还可能由于营养缺失、高期望而加剧肌体损伤,影响基本动作及未来运动技能的发展;④早期专项化训练往往会影响竞技训练以外其他各方面的协调及全面发展,严重时会产生心理倦怠,导致抑郁和伤害风险增加,并使其过早退出体育运动;⑤在青少年早期进行多样化训练、在青少年晚期进行专项化训练有利于培养全面、均衡的运动能力,塑造高水平的运动表现,延长职业生涯,同时在一定程度上降低受伤概率,早期多样化训练为建立全面的动作技能、高水平的身体感知能力、高效的运动决策能力、高强度的专项训练等奠定基础。由此可见,即使针对青少年运动员也不提倡早期专项化训练,那么对于普通学生而言的体育课,更不应该在小学阶段就采用自主运动选项教学和走班制形式。

1.2 不符合国家相关政策的精神和要求

首先,不符合《意见》的精神和要求。《意见》明确指出,在学校体育与健康课程教学中逐步完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的学校体育教学模式。这一教学模式的核心追求是在义务教育、高中、大学的体育与健康课程教学中逐渐实现“教会学生科学锻炼和健康知识,指导学生掌握跑、跳、投等基本运动技能和足球、篮球、排球、田径、游泳、体操、武术、冰雪运动等专项运动技能”,即应该为9年、12年、14年的体育与健康课程系统设计不同学段的运动技能学习目标和教学内容,不能不加区分地将小学、初中、高中、大学的目标和内容混为一谈,《意见》更未提及小学阶段就要开展学生自主运动选项教学。还要说明的是,《意见》明确提出,“义务教育阶段体育与健康课程帮助学生掌握1至2项运动技能,引导学生树立正确健康观”,非常清晰地表明“帮助学生掌握1至2项运动技能”是义务教育阶段的运动技能学习目标,而不是小学阶段的运动技能学习目标。而且,掌握1~2项运动技能并非只有自主运动选项教学和走班制形式才能实现,完全可以通过大单元、结构化、有比赛的教学以及学生的课外练习加以实现。此外,初中阶段帮助学生掌握1~2项运动技能的要求与高中阶段的这一要求是不同的,后者应该在初中的基础上通过高中阶段自主运动选项学习,更好地掌握1~2项运动技能,这是系统化、一体化设计基础教育体育与健康课程运动技能目标与内容的要义所在。

其次,不符合《方案》的精神和要求。《方案》明确提出义务教育具有全纳性、全面性和基础性性质,强调面向全体学生、促进学生全面发展,为今后的学习奠定基础[5]。特别是《方案》没有强调学生学习的选择性,没有对任何一个学科在小学阶段提出选择性学习要求。如果小学体育与健康课程进行自主运动选项教学的话,那么是否其他学科也应进行内容选择教学,例如:外语学科部分小学生选择了听说,阅读就可以不学了?艺术学科部分小学生选择舞蹈,音乐、美术、戏剧就可以不学了?难道体育与健康课程要让学生从小学到大学“一选到底”?因此,小学阶段体育与健康课程应让所有学生体验多种不同运动项目的学练乐趣,这既遵循学生的身心发展特征,又有助于学生运动能力的全面协调发展,也为学生未来专项运动技能的掌握奠定良好的基础。

最后,不符合《课程标准(2022年版)》的精神和要求。《课程标准(2022年版)》的核心价值追求是培养学生的核心素养,而不仅是让学生自主选择某一运动项目进行长期学习;其面向全国所有学校,而不是面向体育类学校;其是基本要求,而不是特殊要求;其是课程整体设计,而不是个别的教学层面实验。此外,学生升入不同条件的初中后,小学阶段的自主运动选项教学将被迫中断、半途而废。

1.3 主要发达国家课程标准均未提出从小学开始进行自主运动选项教学

一些主要发达国家的体育课程标准或健康与体育课程标准均强调小学阶段要让学生学练多种项目的运动技能[6]。俄罗斯指出:小学学会各种运动项目和体育锻炼技能。法国指出:小学发展学生的运动技能,促进学生身体活动、竞技活动和艺术活动实践;初中发展进行运动的必要能力,获得与身体活动、竞技运动和艺术活动相关的能力和知识。美国指出:初中将小学形成的成熟稳定的动作模式应用于游戏与比赛情境,形成多种项目的应用技战术能力。德国指出:小学发展运动技能、自主运动、理解运动,初中发展运动能力,高中发展专项运动能力。英国指出:小学发展基本活动技能,逐步增强运动能力和信心,发展灵敏性、平衡和协调性,建立运动技能之间的联系和动作序列;初中进一步提升运动能力、自信心和运动技术,在不同的运动和身体活动项目中运用运动技术;初中体育与生命安全教育融合在一起,形成体育与生命安全教育学科领域。日本指出:小学低、中年级掌握基本运动技能,提高体能;小学高年级掌握运动技能,提高体能;初中1~2年级掌握运动知识和技能,培养学生从事运动的多种实践能力;初中3年级选择适合自己的运动知识和技能,进行多样化的运动实践。上述国家基础教育体育与健康课程标准的共同趋势是:小学阶段体育与健康课程的运动技能教学强调学习与提高基本运动技能、体能和多种项目的运动技能,为初中进一步提高运动能力奠定基础。没有一个国家在小学阶段提出要开展自主运动选项教学,只有日本提出在初中3年级开展自主运动选项教学,其他国家都是在高中阶段才明确提出这样的教学要求。

1.4 未对“绝大多数学生学了12年体育课却一项运动技能未掌握”正确归因

我国“绝大多数学生学了12年体育课却一项运动技能未掌握”的现状,并非由于没有从小学开始进行自主运动选项教学和采用走班制形式,而是与多种因素有关。除学校教育、家庭教育等因素影响外,落后的体育教学观念和方式是影响学生掌握不了一项运动技能的重要因素。

从体育教学整体设计上看,受“知识中心观”的深刻影响,我国长期普遍存在3种教学设计和安排:一是采用“分离式”教学,即课与课之间缺乏内在联系,如这节课教排球,下节课教武术,再下节课教田径等,这种形式的教学设计和安排难以使学生学会一项运动技能,因为掌握某一项运动技能需要及时、连续、集中地进行复习、强化和巩固;二是采用“碎片化”教学,即每节体育课只让学生学练某一运动项目的单一动作技术,这种形式的教学设计和安排使学生仅学会某项运动的单个动作技术,如排球,学生只会垫球、传球,不会打排球等;三是采用“双教材”教学,即许多学校一节体育课教2个不同的运动项目,由于2个项目的运动技术都未掌握,就存在负迁移作用,导致哪一个项目的运动技术都掌握不好。

从体育课堂教学形态看,我国长期普遍存在5种形态的体育课,即说教课、安全课、军事课、单一技术课、测试课。所谓说教课,是指体育课上教师说得多、学生练得少,即教师花在讲解示范、纠正错误动作、调动队形等方面的时间过多,普遍的情况是教师让学生集体停顿下来进行说教的时间达到一节课总时间的一半,严重的情况是说教的时间占一节课时间的2/3,导致留给学生体验运动的时间过少。所谓安全课,是指体育课上不让学生充分地“动”起来,不让学生进行对抗性练习或比赛,而是采用低运动强度甚至没有运动强度的练习等,即仅追求课的绝对安全,不讲课的教学质量。所谓军事课,是指每节体育课都要进行队列队形练习,在稍息、立正、齐步走、队形调动等方面花费时间偏多,过分强调课堂纪律等,即追求课的整齐划一,忽视体育课的生动活泼。所谓单一技术课,即追求单个动作技术的学练,忽视一项完整运动的学练和体验。所谓测试课,是指为了应对体质健康测试和体育中考,体育课上主要让学生练习测试或考试内容,即运动技能相关的教学内容很少甚至不教,体育教学的应试倾向非常严重。

总之,上述3种体育教学设计和5种体育课堂教学形态导致形成无运动量、无战术、无比赛的“三无”体育课,并且出现体育课学生“不出汗”的普遍现象,难以使学生掌握所学的专项运动技能。因此,从这个方面讲,不能简单地将目前存在的“绝大多数学生学了12年体育课却一项运动技能未掌握”归因于小学阶段未进行自主运动选项教学。

为了改变上述问题和状况,《课程标准(2022年版)》[1]123-124强调采用让学生集中、系统和连续学练一个运动项目的大单元教学,并注重结构化知识和技能教学,以及对抗练习和比赛,设计完整的学习活动,创设复杂的运动情境,保证适宜运动负荷,重视一般体能和专项体能相结合的练习等。大量实践表明,只要按照《课程标准(2022年版)》的要求进行教学设计和实践,就能引导学生掌握1~2项运动技能。

2. 基本运动技能是否应在整个义务教育阶段进行专门教学

有学者认为,基本运动技能应该在整个9年义务教育阶段进行专门教学,并在竭力推行,这同样违背学生身心发展规律、运动技能形成规律和学生体育学习特点。

2.1 对基本运动技能内涵、分类和特点的正确认识

基本运动技能是个体在体育活动中完成基本运动动作的能力,是高阶动作发展和专项运动技能的基础,包括跑、跳、投、滚翻、跨越、钻越、攀爬等较为熟知的基本动作技能或基本运动技能,常常用以描述儿童早期的动作学习和基本身体活动能力[7]。

关于基本运动技能的分类,以往依据跑、跳、投等外部形态进行划分,我国一直称之为“基本运动”或“基本身体活动”,这一分类未能更好地解释基本运动技能与体能或专项运动技能的结构性联系,也未能更好地阐明基本运动技能学习的价值指向。当今,国际上通常将基本运动技能分为移动性技能(locomotor skills)、非移动性技能(non-locomotor skills)和操控性技能(manipulative skills)3类,以此取代原有分类方式。移动性技能主要包括走、跑、跳等,非移动性技能主要包括屈伸、翻滚、扭转等,操控性技能主要包括抓、握、抛、拍、接、踢、投、击打等。部分文献也将非移动性技能表述为稳定技能(stability skills),虽名称有所不同,但其所表达的动作类型是一致的,即屈伸、翻滚、扭转等。需要说明的是,《意见》提出的指导学生掌握跑、跳、投等基本运动技能,并非仅是跑、跳、投的动作发展,“等”字意味着将移动性技能、非移动性技能和操控性技能全部涵盖在内。这种分类方式是在原有基础上进行的结构化重构,充分关注和体现了“基本运动”或“基本身体活动”的性质。

2.2 基本运动技能、体能、专项运动技能概念和内涵的差异

尽管基本运动技能、体能和专项运动技能三者之间存在联系,它们却是不同的概念,具有不同的内涵。基本运动技能如上所述,不再赘述。体能是指个体足以胜任日常工作(学习)以外,还能享受休闲、应对压力和突如其来的危机的能力,即身体适应外界环境的能力。当今国际上通常将体能描述为11种,并将其分为2类:一类是与健康相关的体能,包括身体成分、心肺耐力、肌肉力量、肌肉耐力、柔韧性等;另一类是与运动技能相关的体能,包括反应能力、速度、协调性、灵敏性、爆发力、平衡能力等。这种体能分类超越了我国主要基于竞技运动中身体素质的概念和内涵的分类方式,既涵盖了运动表现,也针对健康促进。而且,每种体能都有多种专门的练习方法,例如:发展肌肉力量的练习方法有跳台阶、团身跳、举哑铃、角力等;发展位移速度的练习方法有快速高抬腿跑、50 m快速跑、追逐跑、接力跑等。由此可见,体能与基本运动技能无论在概念、内涵还是分类上都是不同的,不能混为一谈。

根据《课程标准(2022年版)》,专项运动技能包括球类运动、田径类运动、体操类运动、水上或冰雪类运动、中华传统体育类运动、新兴体育类运动6类,每类包括若干运动项目。专项运动技能是指个体在参与某一运动项目活动中所表现出来的体能状况、运动认知,以及技战术运用、展示或比赛的能力等,如篮球的专项运动技能水平、蛙泳的专项运动技能水平等。不同运动项目的形式和内涵均不同,这会导致某一学生可能在这一运动项目上表现突出,而在另一运动项目上表现平平。此外,由于运动项目本身的特点,有些运动项目对人的身体的全面协调发展具有局限性,这就是“专项”的特征。因此,专项运动技能与基本运动技能、体能在概念和内涵上也存在差异。

2.3 基本运动技能、体能、专项运动技能的发展序列和敏感期不同

基本运动技能、体能、专项运动技能作为体育运动的3种不同形式贯穿于人的生命成长和发展过程,根据人的身心发展规律和运动技能形成规律,其在不同人生阶段的发展重点应该是不同的,不能“眉毛胡子一把抓”、不分重点地进行发展,特别是要遵循“发展敏感期”的原则,在敏感期侧重、持续、专门发展某一种形式的体育运动,才能起到事半功倍的作用和效果。

在大量研究的基础上,“青少年身体发展模型”(Youth Physical Development Model)展示了个体从幼儿期到成年期的基本运动技能、体能、专项运动技能的重点发展阶段和“发展敏感期”(图1)。该模型介绍了个体从2岁到21岁以上的身体和运动发展概况,并通过字体大小来强调每个阶段身体和运动发展的重点,字体越大、颜色越深表示越需要重点发展。其中,对于2~7岁儿童来说,基本运动技能处于重要的发展时期,即“发展敏感期”,换言之,这一时期应该主要让学生学练基本运动技能。

关于何时开始进行体能学练,有关基本运动技能和体能发展的“机会之窗”何时转换,“青少年身体发展模型”也给予了详细的解析。从模型来看,9岁是女孩身体发展的重要分界线,此时随着基本运动技能发展逐渐放缓,出现了基本运动技能向体能发展的转折点,其身体和运动发展将主要集中于速度、灵敏性、爆发力、肌肉力量等体能方面。体能也具有“发展敏感期”的特点,如8~13岁是位移速度的发展敏感期,耐力的发展敏感期男子是10~20岁、女子是9~18岁等。同时,这一转折点显示基本运动技能也逐渐向专项运动技能过渡。

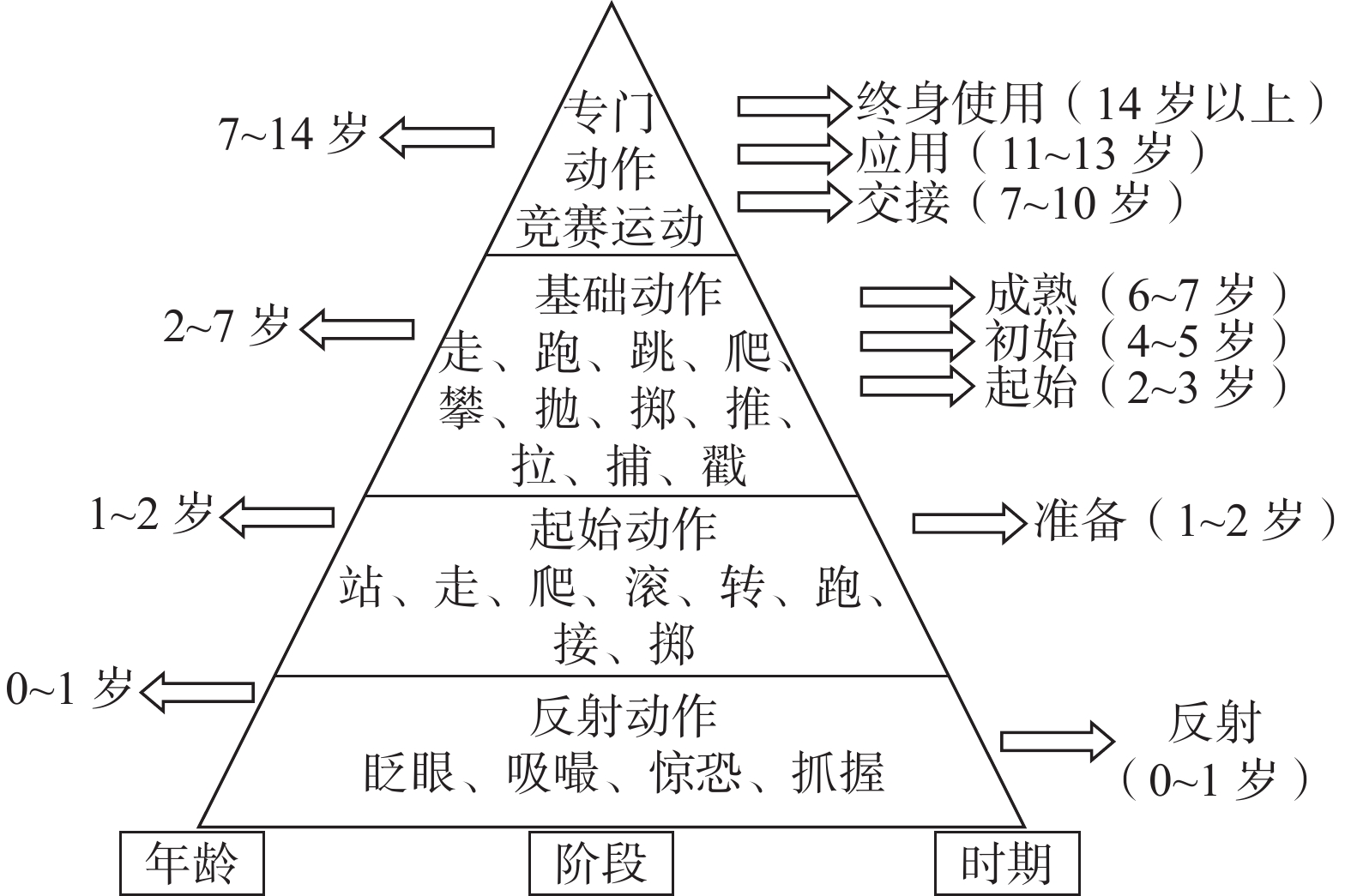

“儿童动作发展金字塔”(The Pyramid of Motor Development in Children)也证实了这一发展特点。由图2可知,6~7岁基本运动技能已处于“成熟期”,7~10岁处于基本运动技能和专项运动技能的“交接期”,也称过渡期,因此,在这一时期学练和巩固基本运动技能是科学合理的。

“动作发展沙漏模型”(The Hourglass Model of Motor Development)(图3)直观、形象地说明了人的动作发展变化,即个体的动作发展体现了“由多到少”的特点。沙漏的最细窄处意味着个体的动作技能呈现了“由多样到单一”的发展趋势,也特别显示了7~10岁是基本运动技能向专项运动技能的过渡阶段,11岁及以上才是专项运动技能的应用和终身利用阶段,即通过专项运动技能学练来突破沙漏的最狭窄处,并在未来的生活、娱乐和竞赛中广泛运用。

由此可见,上述3种身体和运动发展模型一致指出基本运动技能、体能与专项运动技能在哪个阶段重点发展更科学合理的问题[8]。所以,对学生体育教学内容的设计和实施应该遵循科学规律,而不是仅凭个别经验或一己观点。

2.4 基本运动技能、体能、专项运动技能三者之间的关系

基本运动技能是人的运动的最基础、最简单的动作技能表现,对于促进儿童的正常生长发育、全面发展儿童的身体活动能力具有重要意义。同时,基本运动技能对于增强体能、掌握和提高专项运动技能起着基础性作用,换言之,在儿童早期掌握好基本运动技能,对其未来的体能发展以及专项运动技能的掌握和提高都是非常重要的。从这一点上讲,基本运动技能相当于语文学习的字与词,只有在掌握了一定字词的基础上,才有可能组成无数美妙的文字段落,写出漂亮的文章。但基本运动技能不等于体能和专项运动技能,更不能替代体能和专项运动技能的学练。体能是基本运动技能的高阶版,因为11种体能含有基本运动技能的“影子”,如移动性技能中的走、跑、跳、投等与体能中的位移速度、心肺耐力、肌肉力量等密切相关,非移动性技能中的平衡、旋转、扭动、屈伸等与体能中的灵敏、平衡、协调等密切相关,但体能比基本运动技能更综合、更复杂、要求更高,对专项运动技能的掌握和提高更直接、作用更大。专项运动技能对体能的发展、基本运动技能的掌握和提高具有促进作用。然而,受每个运动项目本身特征和局限性的影响,不同运动项目对人的体能和基本运动技能的发展侧重点和全面性存在差异,例如,跳远对位移速度以及下肢力量和爆发力具有重要作用,但对上肢力量、心肺耐力和肌肉耐力作用不大。这说明专项运动技能练习不能替代体能练习。同时,这也是小学阶段不应采用自主运动选项教学和走班制形式的原因之一。

综上所述,基本运动技能、体能和专项运动技能的发展均有自身固有的规律和特点,三者相辅相成,但不同阶段学练和发展的侧重点应该是不同的。

2.5 将基本运动技能内容主要设置在小学1~2年级是科学合理的

《课程标准(2022年版)》明确指出,“根据课程目标的四个水平,设计相应内容。针对水平一目标,专门设置基本运动技能的课程内容,为体能和专项运动技能学练奠定基础;针对水平二、水平三、水平四目标,分别设置体能和专项运动技能的课程内容”,并提供了课程内容与水平目标对应表(表1)[1]10-11。《课程标准(2022年版)》[1]121进一步强调:“在1~2年级,重点通过体育游戏发展学生的基本运动技能,让学生在玩中学、玩中练,激发学生的运动兴趣;在3~6年级,主要根据学生的兴趣爱好从六类专项运动技能中各选择至少1个运动项目进行教学,原则上每学期指导学生学练2个不同的运动项目,在重点发展学生各种体能的基础上发展多项运动技能,以满足学生多样化的运动需求。”《课程标准(2022年版)》为义务教育阶段体育与健康课程内容的设计和安排提供了坚实的科学依据,而且强调通过体育游戏发展学生的基本运动技能。众所周知,儿童特别是儿童早期更喜爱体育游戏活动,而不是单一动作的反复枯燥练习,体育游戏活动更有助于全面发展学生的基本运动技能,而体能和专项运动技能更需要学生进行专门的、反复的动作练习,这对于儿童中期及以后来说是适宜的。

表 1 课程内容与水平目标对应表Table 1. Correspondence between course content and level objectives课程内容 水平目标 水平一 水平二 水平三 水平四 基本运动技能 √ 体能 √ √ √ 健康教育 √ √ √ √ 专项运动技能 √ √ √ 跨学科主题学习 √ √ √ √ 总之,小学1~2年级是学练基本运动技能的“黄金时期”,在此阶段进行基本运动技能的专门教学可以起到事半功倍的作用,对于学生未来学练体能和专项运动技能具有重要的奠基作用。但这并不是说基本运动技能的学练就此完全结束,而是说基本运动技能的教学不再专门进行,强调基本运动技能在体能和专项运动技能学练中的运用和提高。从3年级开始,学生将较为系统地学练体能和专项运动技能,这一方面有助于学生在运用的过程中提高基本运动技能水平,增强体质健康,另一方面还可以帮助学生在学练多项运动的基础上掌握1~2项运动技能。如果在3年级后再进行专门的基本运动技能教学,一是不符合学生的身心发展规律和运动技能形成规律,二是会影响体能和专项运动技能的学练和发展。从这个角度讲,对整个义务教育阶段学生基本运动技能的等级和水平进行划分是没有科学依据的,意义和作用也不大。

3. 专项运动技能是否应按照年级划分等级

针对是否应该将专项运动技能根据小学3~4年级、5~6年级、初中学段划分为一、二、三级的讨论,笔者认为不应该进行这样的划分,理由如下。

3.1 面向全体普通学生是体育与健康课程教学的重要特征

体育与健康课程不同于专业运动训练,主要体现在:一是体育与健康课程面向全体普通学生,强调不管学生的身体状况、运动基础、兴趣爱好、个性特征等如何,人人都应该平等地享受体育教育的权利,而且体育教师在教学中还要注重因材施教、区别对待,促进每个学生在原有的基础上进步和发展;专业运动训练面向具有运动天赋、对某一运动项目训练和比赛具有浓厚兴趣的极少数学生,且他们之间的运动技能水平相对而言差异不大。二是体育与健康课程的主要目的不是培养专业运动员,而是期望学生通过体育运动的学练,享受运动乐趣,实现身心健康、体魄强健;专业运动训练的主要目的是培养专业运动员,期望他们通过长期的刻苦训练在比赛中取得优异的竞技成绩。三是体育与健康课程需要广大普通学生在义务教育阶段参与多种多样运动项目的学练;专业运动训练只需要学生主要参与某一运动项目的训练和比赛。四是体育与健康课程受经济、文化、教育和体育等方面的影响,全国各地、各校、各年级学生所学的运动项目迥然不同,体育师资水平、体育教学的场地设施等条件差异也更大;专业运动训练则在这些方面的差异相对较小。因此,对专业运动员可以用运动技能等级标准来衡量,而对于广大普通学生简单地用运动技能等级对应年级来评价既不合理也不现实。

3.2 核心素养发展水平是中小学体育与健康课程的价值追求

《课程标准(2022年版)》强调体育与健康课程的教学和评价要紧紧围绕核心素养开展,核心素养的培养是该课程的出发点和落脚点,所有的教学要素和环节都要紧紧围绕核心素养展开,即学习目标要基于核心素养设置,课程内容要针对核心素养选择,教学方法要有利于核心素养的培养,学习质量要基于核心素养制定,学习评价要围绕核心素养进行[9]。

这里要特别说明的是,《课程标准(2022年版)》中的水平目标是指期望学生通过体育与健康课程的学习达到的核心素养方面的学习结果。《课程标准(2022年版)》根据核心素养制定水平目标,而不是根据专项运动技能等级制定水平目标。换言之,《课程标准(2022年版)》的重要价值追求是培养学生的核心素养,因此划分核心素养水平,而不是专项运动技能等级。核心素养包括运动能力、健康行为和体育品德3个方面,运动能力只是核心素养之一,且专项运动技能也不完全等同于运动能力。要达到基于核心素养的某一水平目标,需要专项运动技能、体能、健康教育、跨学科主题学习等课程内容的“共同发力”,而不仅是通过专项运动技能的学练就能达到水平目标,并且专项运动技能还包括学习态度、参与行为、认知水平、健康行为和体育品德等方面。况且,运动能力水平不仅指一个项目的运动技能水平,还包括其他项目的运动技能水平以及体能水平和运动认知水平等。

此外,学业质量是评价核心素养的重要依据。《课程标准(2022年版)》[1]107指出,学业质量是“学生在完成体育与健康课程某一水平学习后的学业成就表现,是以核心素养为主要维度,结合体育与健康课程内容,对学生学业成就具体表现特征的整体刻画,用以反映课程目标的达成度”。学业质量与学习评价紧密相关,学习评价的内容主要根据学业质量来确定,进一步讲,学业质量根据核心素养来制定,那么学习评价的内容主要针对核心素养[10]。而且,《课程标准(2022年版)》针对体育与健康课程中的基本运动技能、体能、健康教育、专项运动技能等课程内容分别制定了各自的学业质量。就专项运动技能而言,对应水平目标分别制定了水平二、水平三和水平四的学业质量合格标准,不同水平的学业质量合格标准都是描述学生在运动能力、健康行为和体育品德3个方面的具体行为表现和程度。特别是,《课程标准(2022年版)》是对一类专项运动技能学业质量合格标准的描述,而不是对一个具体运动项目学业质量的描述。常用的运动技能等级标准是针对某一具体运动项目制定的,而且大多针对单个动作技术,也不符合《课程标准(2022年版)》强调结构化运动知识和技能学练以及“学、练、赛”的要求。这是竞技运动评价标准与课程教学评价标准的根本性不同,更是运动技能等级标准与基于核心素养的学业质量标准的根本性差异。

因此,如果在中小学体育与健康课程中对专项运动技能按照年级进行等级划分,违背了《课程标准(2022年版)》的重要价值追求,也与其倡导的核心素养引领目标、内容、方法和评价的基本思想不相符合。

3.3 专项运动技能划分为三级与课程标准整体内容设计不一致

《课程标准(2022年版)》[1]121明确要求:“在3~6年级,主要根据学生的兴趣爱好从六类专项运动技能中各选择至少2个亚类的运动项目进行教学,原则上每学期指导学生学练2个不同的运动项目;在7~8年级,应根据学生的兴趣爱好从六类专项运动技能的四类中各选择1个运动项目进行教学,其中必须包括中华传统体育类运动项目,原则上一个学期指导学生学练1个运动项目,在继续发展学生体能的基础上重点发展专项运动技能;在9年级,学校可以让学生根据兴趣爱好自主选择1个运动项目进行为期1年的学习,保证学生初中毕业时掌握1~2项运动技能。”从理论上讲,水平二和水平三各需要学练8个运动项目,2个水平就可能学练16个运动项目;水平四需要学练5个运动项目。如果在同一个水平学练的8个运动项目中,篮球项目达到了二级标准,但双杠达到了三级标准,游泳达到了一级标准,中国式摔跤达到了四级标准······,那么这个水平的专项运动技能应该算达到了哪一级?尽管可以将8个运动项目的等级平均计算,但问题是各个学校不同水平教的运动项目是不同的,更主要的是,专项运动技能等级标准不能全面反映一个学生的运动能力,更与学业质量标准的内涵和追求存在较大差异。而且,根据学生的身心发展规律和运动技能形成规律,《课程标准(2022年版)》倡导小学3~4年级进行专项运动技能游戏化教学,而不是正规的专项运动技能学练。如果按照运动技能等级标准评价3~4年级学生的技能表现和程度,就不能采用专项运动技能游戏化教学,只能按照反复操练动作技术的练习方式进行教学,这会导致课堂教学内容和教学方法单一单调、枯燥乏味,学生不喜欢体育课而喜欢自己活动的现象长期存在,而核心素养下的专项运动技能培养更强调复杂运动情境中运用能力和水平的提升。

此外,《课程标准(2022年版)》对小学中高年级至初中专项运动技能中具体运动项目教学的开始时间,以及某一运动项目的整个教学时间都未做统一要求,而是要求各地各校根据实际情况加以选择和确定。例如排球课,有些学校在小学3年级开始学练一个由18课时组成的大单元教学,有些学校可能在初二才开始学练一个由36课时组成的大单元教学。由此可见,学生学习排球的“零起点”是不同的,初二学生排球学习起点的难度和要求都高于小学3年级学生,因为初二学生的体能、运动能力和体育品德等水平都高于小学3年级学生,排球运动技能学习能力也会高于小学3年级学生。即使初二学生的排球运动技能水平不如小学3年级学生,但因其综合运动能力强,达到水平四的学业质量标准就符合要求。再如,有些学校在水平二、水平三、水平四上都进行羽毛球项目的大单元教学,有些学校可能在水平二上教完一个羽毛球项目的大单元后,在水平三或水平四上就不再教了。因此,如果对专项运动技能提出一、二、三级等级标准,并且一一对应学段,是无法操作与实施的。

4. 结束语

上述体育与健康课程中运动技能教学3个方面的理论和实践问题,在不同的教育观下对其的看法和理解会截然不同,这都是可以理解的,但应该与时俱进、转变观念,遵循党和国家的教育方针和新的政策要求,根据我国体育与健康课程的现状和发展,适应国际体育与健康课程的发展趋势,从“知识中心观”向“育人中心观”转变,从“竞技体育观”向“体育课程观”转变,从“技术中心论”向“素养中心论”转变,充分认识到运动技能的教学要服务于培养人的需要,要面向全体学生,要遵循学生身心发展规律、运动技能形成规律和学生体育学习特点,要有助于促进学生身心健康、体魄强健、全面发展。不应不考虑体育教学实际,将针对少数运动精英的竞技运动训练思想和方式完全套用于面向全体普通学生的体育教学,不应对小学生采用早期专项化学练和走班制形式,不应在整个义务教育阶段都进行基本运动技能的专门教学,不应只采用甄别性和选拔式的评价思路按年级划分学生的运动技能等级,否则将难以发挥体育与健康课程以及运动技能教学的育人功能和作用,难以使学生享受运动技能学练的乐趣,更难以提升学生的运动能力、健康行为和体育品德三方面的核心素养。

-

表 1 课程内容与水平目标对应表

Table 1 Correspondence between course content and level objectives

课程内容 水平目标 水平一 水平二 水平三 水平四 基本运动技能 √ 体能 √ √ √ 健康教育 √ √ √ √ 专项运动技能 √ √ √ 跨学科主题学习 √ √ √ √ -

[1] 中华人民共和国教育部. 义务教育体育与健康课程标准:2022年版[M]. 北京:北京师范大学出版社,2022 [2] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》[EB/OL]. [2024-11-10]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5554511.htm [3] CÔTÉ J,LIDOR R,HACKFORT D. ISSP position stand:To sample or to specialize? Seven postulates about youth sport activities that lead to continued participation and elite performance[J]. International Journal of Sport and Exercise Psychology,2009,7(1):7-17 doi: 10.1080/1612197X.2009.9671889

[4] 李丹阳,赵焕彬,杨世勇,等. 青少年早期专项化训练学者共识[J]. 成都体育学院学报,2020,46(3):112-121 [5] 中华人民共和国教育部. 义务教育课程方案:2022年版[M]. 北京:北京师范大学出版社,2022:1 [6] 季浏,尹志华,董翠香. 国际体育与健康课程标准解读[M]. 上海:华东师范大学出版社,2018:294-316 [7] 季浏,钟秉枢. 义务教育体育与健康课程标准解读[M]. 北京:高等教育出版社,2022:92-93 [8] 汪晓赞. 《课程标准(2022年版)》课程内容要点解析[J]. 中国学校体育,2022,41(6):14-19 [9] 季浏. 新版义教课标:构建以核心素养为纲的体育与健康课程体系[J]. 上海体育学院学报,2022,46(6):1-9 [10] 季浏. 我国《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》解读[J]. 体育科学,2022,42(5):3-17 -

期刊类型引用(1)

1. 姚玉良,顾顺. 球类课堂结构化教学设计与实施. 中国学校体育. 2025(03): 59-62 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(1)

下载:

下载: