Imagination Generation Experience and Reflections on the Qualitative Research of Sport Science Based on Grounded Theory Comparative Thinking

-

摘要:

当前,多数体育学质性研究因开放性不足而导致在想象力上乏善可陈,主要表现为用预设代替经验、机械地运用文献、资料收集方式不变通、研究结论反复“炒剩饭”等。基于以上问题提出:参考扎根理论强调的经验—常识—文献之间的张力,将体育事件置于其发生的动态结构性情境下,采用近端、远端及反面比较策略,打开控制,对意外浮现的经验材料予以足够的重视;灵活对待实质性文献、形式文献及跨领域文献,随时将所获得的经验材料与各类文献展开比较;通过“资料—归纳—演绎”的连续性溯因比较,定位可能的创新点;拉大经验与理论之间的对话距离,从而形成具有想象力的研究结论。

Abstract:At present, most qualitative research on sport is lack of imagination due to the shortage of openness. It is mainly manifested in using presupposition instead of experience, mechanically using literature, inflexible data collection methods, repeatedly "frying leftovers" in research conclusions, etc. This study, by the reference to the grounded theory's emphasis on experience-common sense-literature which places sports events in a dynamic and structural situation and by means of the strategies of close-in comparison, far-out comparison and flip-flop techniques, opens up the controlled, pays enough attention to unexpected empirical materials, flexibly deals with the substance theory, formal theory and interdisciplinary theory, and compares the obtained empirical materials with all kinds of literature at any time. Besides, the possible innovation points are located through the continuous abductive reasoning of "data-induction-deduction", and in the meanwhile the dialogue distance between experience and theory is enlarged thus to form imaginative research conclusions.

-

Keywords:

- sport science /

- qualitative research /

- grounded theory /

- comparative thinking /

- abductive reasoning

-

1. 问题的提出

以学术产出为目标的质性研究在引入中国后,已被广泛地运用于包括体育学在内的各学科领域,并产生了大量研究成果,同样也衍生出一系列方法学问题,如在演绎式定量思维的强势影响下,质性研究已有成为一种时尚的“方法陷阱”的趋势,导致许多研究成果的呈现过程看似绚丽多彩,但因开放性不足致使结论缺乏想象力 [1]。学术研究对于想象力的理解与科幻作品中的天马行空并不相同,米尔斯[2]2-7(Charles Wright Mills)认为,想象力是一种能将微观个体焦虑与宏观社会结构相联结的视角转换能力。其主要表现为能将具体经验现象开放地置于其所发生的、但未经过专业学术训练的人又无法察觉的社会结构情境中进行关联并予以思考,使研究结论跳出就事论事和已有理论桎梏的层面,让读者获得对该现象豁然性认识的一种思维能力。质性研究者如果缺乏想象力,极易致使研究陷入“朴素的经验主义”与“时尚的方法主义”陷阱,让读者对文章结论产生平淡无奇的印象,引发“这样的结论你不说我也知道”的诟病[1],从而难以实现学术产出。此种情况在体育学质性研究中尤为常见,这显然与质性研究为人类认识世界提供“新洞见”的宗旨相悖。

一般认为,研究者的想象力是一种天生的学术敏感能力,很难通过后天训练提升。但从米尔斯及其后来者的论述中发现,想象力的培养其实有一定的方法学规律可循,综合而言大体有如下几个方面:①具有看到经验现象与常识之间张力的能力;②具有批判性看待已有文献研究思维过程的能力;③具有将经验现象与相关文献展开理论对话的能力[2]183-272,[3]。可惜的是,米尔斯及其后来者的论述尚处于宏观的原则性层面,仍难以具体指导研究者激发出想象力。具体而言,前人尚未厘清如何在经验—常识—文献之间形成关联性认识的问题。

笔者在扎根理论(grounded theory)研究中发现,扎根理论主张经验与经验、文献与文献、文献与经验间的比较分析(comparative analysis)[3],与米尔斯及其追随者所提倡的“想象力”培养有很大的共通性。而且,从国内外学者的研究实践看,那些较好地遵循了连续性比较(constant comparisons)的扎根理论作品往往在知识产出时更具有想象力。为此笔者提出,如果参考这种连续性比较方式及其背后的方法论宗旨,或能帮助研究者发现经验—常识—文献之间的张力,从而为想象力培养提供一些具有可操作性的技巧。此外,扎根理论主张在初步进行经验材料收集之时就应运用近端(close-in)比较、远端(far-out)比较、反面(flip-flop)比较等分析策略,对所讨论的问题进行猜想性溯因(abductive reasoning)比较,以完善随后的访谈提纲与调整访谈对象,如此反复、渐进式地直至理论性饱和并形成结论,也有助于锚定想象力的生成路径与方向。这种在方法上具有可操作性、可迁移性、可追溯性、可复制性的迭代思维为理论生成赋予了想象力的“灵魂”。鉴于此,笔者借鉴扎根理论的比较思维,对体育学质性研究的想象力提升展开研究。

在讨论如何提升体育学质性研究的想象力前,需要先明确当前体育学质性研究想象力缺乏的表征及成因,并在此基础上结合扎根理论的比较思维,探索体育学质性研究想象力的提升路径。为达成如上设想,笔者通过梳理体育学质性研究中具有类型学意义的典型案例,对以上学术抱负予以回应。需要澄清的是,本文意在从方法学层面对体育学质性研究案例的想象力问题展开讨论,而并非对研究者的学术水平进行评价,更不是要通过生搬硬套扎根理论的操作程序,成为限制质性研究开放性思维的“方法警察”(methods police)[4],而是希望通过此种方式探讨质性研究在方法层面的操作性问题及原则性认识,为增强当前体育学质性研究想象力提供一些启发性建议。

2. 当前体育学质性研究想象力缺乏的表征及成因

通过文献回顾发现,尽管当前体育学领域质性研究的类型较多,有探究体育现象形成原因的,也有注重对体育现象进行意义诠释的,还有期望探索体育现象发生发展规律的,但总体而言,无论哪种类型的研究都过于关注“事件”本身,而无法将“事件”置于更为广阔的结构性背景中进行思考。在具体操作过程中,缺乏灵活开放的思维方式,以及对质性研究方法存在误解,导致理念僵化、操作机械化,进而造成文章结论的想象力不足,得其形而失其神[5]。下文针对体育学质性研究的弊病,依据“问题—文献—资料与讨论—结论”这一文本的表述路径展开反思。此处需要简要说明,实际上质性研究的研究逻辑并非遵循这样的线性路径,而是遵循循环迭代路径。一般做法是先有经验材料,然后在与文献或常识的连续性比较中形成问题,并在丰富资料的过程中同时论证、修正、调整问题,直至析出理论。此处采用这一路径展开讨论完全是出于表述的逻辑,而非研究的逻辑。

2.1 预设关系的问题探究

当前体育学质性研究缺乏想象力的问题主要集中于对因果关系的探讨,这些文章存在的问题大致可分为以下两类:①对影响因素进行探索。大量学者试图通过质性研究考察造成某一体育现象发生的原因,如在“女性体育科研人员科研产出的影响因素研究”中,作者通过质性分析提出自身、家庭、社会等因素限制了女性体育科研人员的科研产出[6]。②对因果变量展开验证。如有研究者在“武术非物质文化遗产保护的质性研究”中,先提出“适度市场开发可以促进武术非物质文化遗产保护”的研究假设,随后通过三级编码验证了该假设[7]。

质性研究强调在自然情境下打开控制、释放思维,开放性地探索某一现象发生的复杂机制与逻辑,从而在一定程度上弥补定量研究对事件发生发展过程的机制与逻辑探讨的不足。应该说,对“影响因素”“因果关系”等展开研究,本身具备一定的开放性与想象空间,但当前体育学者对于“造成某一现象的影响因素或因果关系”的质性研究,其关注范围时常在研究伊始便已被框定。在随后的资料收集过程中,大部分学者会在框定的范围内展开访谈、进行观察,很少会反思预设的讨论框架是否与现实经验之间存在张力,更少有学者会有意识地随着访谈与观察时“意外资料”的涌现而及时调整关注的范围与方向。

其实,对造成某一社会现象的“影响因素”“因果关系”展开探究本质上是探讨2个或多个变量间的共变关系问题,均可简化为验证或探索“A与B是否相关,A是否会影响B,如何影响B”等类似问题。无论是对共变关系的相关性或因果性进行验证,抑或是进行探索,都偏重于“演绎”的范式。在演绎范式下,通常需要进行严格的变量控制才能做出较为妥当的回答,而这正是采用定量的方式对客观实在的物质世界开展研究所擅长的。但是,质性研究大都是研究人类社会中具体的人的行动,并对其意义进行诠释,而非研究相对衡定不变的物质世界。在控制变量的情况下展开质性研究,就算研究设计看起来很周全,但因设定了多个脱离人类行为自然发生情境的前提条件,忽略了人类行为主体性的多元可能,以及行为意义生成的情境变动性。由此,很有可能会遗漏一些在现有知识体系中无法提前预知的关键信息,使得研究并不具备足够的开放性。于是,研究者一般很难获得超出已有知识体系的令人惊讶的经验材料,只能发现或验证头脑中依据已有知识体系而推演出来的某种观点或猜想,填补该知识体系内部的一些细节空缺,而无法扩展已有知识体系的边界。如此,自然很难形成那种超出已有认知的、具有想象力的、令人豁然开朗的结论。

不过,这并不能说明对影响因素的讨论就不适合采用质性研究的方式,只是不能仅停留在对变量间关系的讨论层面。在因果关系研究中往往会发现,造成某一结果的原因并不是单一因素,一般都会涉及“联合起因”(conjunctive plurality of causes),即一系列起因同时或递次出现并变异组合进而产生不同的结果[8]。这种结果并不是各起因的简单叠加,还与事件发展过程的时间、情境等要素息息相关。起因在时间、情境的机制作用下会产生超越简单叠加的效果,这种通过过程性的呈现而展开的机制性研究是定量研究并不擅长而质性研究较为擅长的议题。因此,具有想象力的体育学质性研究不仅需要关注几个变量之间的关联,还需要打开控制地去理解并分析各变量在共时性具体情境及社会结构中的变化过程[8],更需要将该现象置于具体的历时性社会结构发展及变迁过程中去探讨其发生机制。如果严格控制变量且忽略影响因素间的联合起因、脱离事件发生的具体情境和社会结构,而只是线性化地看待因果关系,往往不太可能激发出质性研究的想象力。

2.2 文献运用的理念僵化

或许是受质性研究应“悬置理论前设,抓住经验材料中涌现出的困惑去聚焦学术问题”的影响[9]23,[10],也或许是没有形成学术研究应站在“前人肩膀”上进行“学术产出”的意识,体育学质性研究想象力缺乏还表现为对文献“视而不见”和“过度使用”2种极端情况。

首先,对文献“视而不见”的案例在体育学质性研究中相当多见,存在的问题大体类似,即在文章一开始就直接呈现出自己想要研究的内容,而至于为什么要研究、站在什么学术脉络起点上研究等均语焉不详。如在“网络成瘾青少年体育干预”的行动研究中,并未对网络成瘾、药物成瘾、赌博成瘾及干预等文献展开回顾,更未梳理清楚在“成瘾”领域已经研究到什么程度,体育在应对成瘾时已经取得哪些可以参考的研究成果,尚有哪些待解决的问题等,就仓促地提出希望用“体育干预来阻断青少年网瘾”[11]。这种彻底将文献抛弃的做法极易模糊对实质性研究领域或形式领域的理论贡献程度。此外,因为缺乏对已有存量知识的梳理与分析,还极易陷入“重复研究”的陷阱。如此,欲形成超越前人的、豁然性的、具有想象力的结论当然就很困难了。

不展开学术脉络梳理可能源于研究者对质性研究建构理论的“神化”与误读,认为可以单纯地依赖自身经验而提出切实的理论[12],于是在文章中有意规避对相关文献的回顾,以塑造一种“纯净”的理论印象[10]。当然,还有更大的可能是作者没有意识到具有想象力的学术产出一定无法脱离前人在实质、形式甚至跨领域的研究积累和铺垫。事实上,扎根理论的比较思维已为我们开展体育学质性研究提供了参考。在比较思维的规范下,通常需要时刻在不同的分析阶段展开经验与常识、理论与理论、理论与经验之间的比较,并通过比较去发现理论—经验之间的张力,进而形成文献观点—经验事实的互动关系,从而获得让人眼前一亮的结论。只有这样,才能避免所建构的理论陷入前人的观点之中,并使结论超越仅是“说点朴素的经验事实”的境地。

其次,对文献的“过度使用”同样大量存在于体育学质性研究中,相较于对相关领域文献“视而不见”的文章,此类研究比较容易迷惑初学者,让初学者产生该文章具有一定理论深度的错觉。此类文章通常会借用其他学科的某一理论来完成对体育现象的解释,或用体育现象去印证其他学科的某一理论,即通常所说的“用理论套现象”或“用现象套理论”。这与质性研究需要生成而非套用理论,提供认识或改造世界的“知识增量”的根本要求相违背。从知识生成的累积性规律看,前人的理论应是引发我们形成对话的发问起点,而不是把已有理论当成解释体育现象的终点。①“用理论套现象”。如在“中国体育政策工具”的研究中,作者通过文献回顾,参照“政策工具”的X和Y维度建构出体育政策分析框架,然后对《体育法》的每条政策内容所包含的政策单元在X和Y维度内进行分类、编码 [13]。②“用现象套理论”。如在对“篮球象征符号”的研究中,作者认为“篮球的文化意义同样契合象征符号和象征意义2个要素”,由此,从符号与意义2个要素展开质性资料的收集,并用资料印证了象征符号和意义理论[14]。

其实,无论是“用理论套现象”还是“用现象套理论”,均忽略了质性研究强调应悬置先验知识的方法论原则[9]23,[15]。过度沉溺于文献会禁锢自身的开放性与想象力,导致自己的分析工作被文献所限制甚至阻碍,在此情况下,几乎没有创新发现的可能[16]。如在上述体育政策工具的研究中,生成的体育政策工具理论与参照的政策工具理论二者在本质上几乎属同一理论范畴,“篮球象征符号”的研究同样存在类似问题。这样仅是换一个研究对象对前人的理论展开二次演绎与宣传,谈不上创新,更谈不上具有想象力。因此,是否在前人文献的基础上展开研究,以及在多大程度上参考已有研究成果,对于质性研究而言应是一门艺术。但可以明确的是,质性研究所强调的“悬置前设”“从经验中生成理论”并不是研究者放弃阅读的借口,亦不可能为“质性发现”提供捷径。实践也证明,缺少对前人研究成果的全面了解,基本上不太可能形成具有想象力的研究成果。当然,过度沉溺于前人文献而不展开批判性思考,同样也不太可能产出具有想象力的研究成果。

2.3 资料收集方式不变通

阅读文献可发现,当前想象力缺乏的体育学质性研究成果在资料收集方面多采用一成不变的线性化路径,具体表现为“调研提纲设计过于死板”和“选择调研对象时不做调整”等问题。

首先,调研提纲设计过于死板。如在“大学生体质健康标准政策态度”的质性研究中,围绕“政策内容、政策执行、政策效果、政策行为和政策满意度”等5个因子采用开放式与封闭式问卷展开资料的收集[17]。从文章内容看,该作者并未关注在资料获取过程中是否发现了超出以上5个因子的新问题,更未意识到为了发展理论,质性研究在资料获取过程中需要基于文献—经验—常识的互动与比较,随时对调研提纲做出方向性调整或对调研问题进行重新设置,而不能自始至终沿着前人文献或自己头脑中想象出的提纲展开资料收集。由此,虽然作者宣称采用了质性研究,但得出“大学生体质健康标准政策态度与体育锻炼行为呈正相关”这样缺乏想象力的常识性结论也就不足为奇了。随着对质性研究“科学性”反思的深入,诸如扎根理论[18]、民族志[19]等已然接受了并没有绝对客观化的知识存在于人类社会中,社科知识是在互动中生成的观点。在如上“大学生体质健康标准政策态度”研究的资料收集过程中,没有将政策态度置于更大的宏观社会结构中予以考察并展开共时性比较,显然忽略了质性研究是研究者与被研究者在“情境、参与、互动、切身感、互为主体性”过程中共同建构意义世界的行动。在此行动中,如果不依据现实情况对调查提纲及时做出调整,而只是基于已有知识体系给调研对象提供“印证式”选项,必然很难有从现实“情境、互动”中发现“新知识”的可能。

其次,选择调研对象时不做调整。如在“运动员比赛失利应对”的质性研究中,一开始就设计以世界锦标赛或奥运会冠军为调研对象展开目的性抽样访谈,并不涉及调研对象的调整,通过质性分析发现,运动员在比赛失利后的应对方式依次为“行动改善、认知调节、寻求支持、顺其自然和沉浸悲观等”[20]。从文章内容看,我们很难从中判断如此选择访谈对象所形成的结论是否达到了理论饱和。就类似的议题而言,由于研究对象受自身视角的限制,仅凭借他们所提供的材料展开分析,在多数情况下很难涌现出“令人意外”的观点,而经常围绕在他们身边的教练员、体能师、心理辅导师甚至后勤保障人员等中观层面要素,甚至是更为广阔的中国社会文化、体育体制及其历史发展等宏观社会结构,或许都能够为他们在失利时的应对提供超越“当局者迷”的见解。作者如果能够敏锐地捕捉到这些意外浮现的材料,就能够帮助我们加深对运动员自述的理解,从而形成更具外推性、想象力和解释力的结论。

造成如上问题可能是由于研究者对质性研究迭代的认识不足。质性研究的“迭代”是指在建构理论的过程中,资料收集与分析同步进行,并根据上一阶段资料的分析结果随时调整下一阶段的调查提纲与调查对象,然后再次进行资料收集与分析,如此反复以渐进式地接近理论饱和[3]。运用比较思维是形成迭代的重要前提。事实上,迭代最早可以追溯至人类学及其所推崇的田野调查法,并非只是扎根理论形成系统化与体系化之后的产物。人类学学者通过在田野现场长时间的参与式观察、撰写田野笔记、比较反思等,不断打破自己对于他者的前设,从而建立更为贴近事实的结论。这显然与线性化、一过性的资料收集方式截然不同。线性化资料收集方式最大的问题是很容易导致质性研究在学术产出过程中浅尝辄止。如果进行了深入的资料收集,研究者往往会发现资料中有很多内容可能会成为理论创新的支撑材料,但因为研究设计不具可调整性,实际情况往往是无法从广阔的资料现场中挖掘出有见地的理论。

之所以造成迭代缺失,归根结底是由于研究者对质性研究“归纳逻辑”的过分强调。秉承这种教条化逻辑的研究者往往会针对已有文本展开分析,极少会去关注对可能产生突破方向的思考,以至于遮蔽了他们发现研究对象、潜藏材料及其结构性要素的“双眼”。事实上,文本的再生产必然来源于特定社会情境,并受情境变动的影响,如对当下的访谈情境、受访者所处的社会结构等材料都需要赋予极高的敏感度。同时,迭代的缺失必然导致资料收集过早止步,且在预设中单一化,难以超越研究者的经验主义思维。扎根理论的“理论性抽样”提示我们,在资料收集时需在已有概念、经验材料及其之间的连续比较下展开下一步的资料收集,而这种“下一步的资料收集”仅依靠归纳逻辑是无法实现的,在大部分情况下还需要从比较中进行溯因探索,并随时修订调研提纲或调整调研对象。实际上,回顾扎根理论发展史可以发现,程序化和建构等流派都已逐渐接受“资料—归纳—演绎”这样通过“溯因比较”的复合逻辑。正是在这样的溯因比较加持下,极大地加强了扎根理论的想象力[9]10,[21]。关于溯因比较,笔者将在3.3部分专门予以论述。

2.4 研究结论反复“炒剩饭”

在判断质性研究的想象力程度时,文章的“结论”是否提供了“新洞见”是一个重要的参考要素。“新洞见”的评判标准主要体现在“结论”与已有知识体系间的“距离”,一般而言,距离越远想象力越强。就质性研究而言,“结论”不应只是对调研发现的归纳,而应在对经验材料进行抽象的基础上展开与已有文献及普遍常识的对话,从而基于经验延展形成核心解释,这种解释应能起到推进已有认识的作用。与定量研究理论驱动下的线性验证性进程不同,质性研究更强调在意外现象所产生问题趋动下的理论“生成性”。因此,抛弃前设,“拥抱意外数据”就显得尤为重要。在此理念下,质性研究所形成的核心结论不应是在已有知识体系内进行反复“翻炒”[9]22,而应从“研究对象的困惑”中突破已有知识体系的盲点。

从文献回顾发现,当前体育学质性研究结论多有在已有知识体系内印证预设而导致反复“炒剩饭”的情况发生。如在“城市体育文化民众意象”的研究中,作者经过三级编码后形成了“物质、制度、精神、行为”4个意象因子的结论[22]。从形式上看,经由逐步抽象后锚定的研究主题作为核心结论,貌似能够统领其他类属,起到对构成城市体育文化要素的核心解释。但通过该核心结论的分析可以发现,所谓的4个意象因子其实是文化生态学领域早已成型的分析框架,作者完全不需要花费大量精力,通过访谈、开放式问卷及编码才能形成这样已经近乎于学科知识体系内的常识性结论。在本质上,这样的质性研究无法达成以“产出知识”为主的学术追求,基本上属于重复工作。

此类做法或许源于研究者对质性研究方法抱有固定“归纳”套路的臆想,试图通过方法“武装”以实现学术“量产”,更有可能是以实证主义思维代替了诠释主义范式。实证主义认为,客观事实先验性地存在于个体之外[23],人们可以通过一定的方式就此予以测量、论证[24]。因此,研究者需在研究初期形成假设,并围绕假设进行自上而下式的核验。殊不知,体育学质性研究重点关注人的行动,由于人在互动中必然会有主体间性(inter-subjectivity)的存在,因此,所谓的“客观事实”只能是特定情境下的客观事实,情境的消失或改变会使“客观事实”也随之改变。由此,诠释主义者认为,质性研究是在互动中形成的创造性工作,无论是研究者还是研究对象均会在行动中参与意义的建构[25]。因此,在思考意义生成时,对于互动情境的关注具有举足轻重的作用,知识的生产必须在人与人的互动情境中形成,研究者的科研素养及涉入程度也必然影响该过程。于是,在先验知识与现实意义间张力的影响下,研究者在进入互动场时,起初的假设便必然会受到挑战。一名清醒的质性研究者,即使在一开始或多或少地受已有知识的“污染”而存在理论预设,也会在互动情境中依据涌现的经验材料而逐渐解构预设,并形成新的思考方向。正是意识到这一点,后现代学者对以科学著称的民族志、扎根理论、口述史进行了元反思,并产生了在“写文化”中讨论意义生成的“诗学与政治学”[26]研究成果,从而形成了向主体民族志、建构扎根、社会建构向度以及行动向度口述史等转向的质性研究流派。

3. 扎根理论比较思维下的体育学质性研究想象力提升路径

前文已从“问题—文献—资料与讨论—结论”这一路径论述了某些体育学质性研究成果想象力贫乏的表征及产生原因。下文针对前述问题及成因,基于扎根理论的比较思维,结合具体的体育学案例论述想象力的提升路径。

3.1 打开控制,展开关系探究

上文提到,体育学质性研究大多在“因果关系”探究时或多或少地带有“验证预设”的做法,由此会有意无意地设定多个抽象化的前提条件,以至于无法做到在自然情境下打开控制、释放思维。此外,由于受定量思维影响,在脱离情境的情况下,缺乏对事件发生发展因果关系的过程性关注,更导致在“验证预设”中忽略对事件发生发展“过程性”的“联合起因”的关注。质性研究认为,对致力于“因果机制”(causal mechanism)的分析,不仅需要关注事件变量A与B之间的关联,更需要把事件置于具体的情境中去理解,并分析变量之间相互影响的过程[8],只有这样才能为进一步探讨事件的历时性发展过程机制提供经验依据,并为随后构建理论夯实基础。辩证地看,虽然这一过程并非因果机制本身,但对于它的细致考察能够使研究者进一步揭开因果机制的“面纱”[27]。扎根理论的比较思维也强调,在建构理论时应抛弃前设,在文献—经验—常识的连续性比较中对事件发生发展的社会过程展开分析(social process analysis),这其中便包括在自然情境中对造成事件发生发展中的人际互动、个体行动与社会结构的联结过程等展开分析[28]。采用扎根理论比较思维展开的视角转化方式,能帮助研究者发现社会的相对性力量与历史的转化性力量,从而跳出已有知识的囿限,为因果关系提供更为深刻的见解。

这种在因果关系探究中把个体行动与社会结构相联结,以形成具有想象力结论的体育学质性研究成果在学界偶有产出。如在“村落女性体育活动参与行为的人类学阐释”[29]中,作者认为湘西村落的男权意识浓厚,却意外地发现大量女性不仅反客为主地参与毛古斯、摆手舞等传统上由男性主导的仪式性体育项目,也积极参与那些对力量、体能、技术要求很高的先天属于男性的舞龙、高台舞狮项目。为此,作者希望对是什么原因导致湘西村落中频繁发生这种“反常”现象予以解答。如果按上述机械化因果关系探究的思路,预计作者大体会从自身、家庭、社会等内部、外部因素来进行解释。诚然,作者确实是从“对外界环境刺激的被动接受和内心价值愿望的主观达成”2个层面进行资料的获取。但是,作者能够跳脱就事论事的经验主义困囿,把这些资料置于1949年后中国的社会改造与治理这一结构性进程中予以思考,由此得出了“在没有女性主动体育参与传统和意识的湘西村落社会,她们的体育参与是一种工具性行为,这种工具性行为是在政府、资本和社会的符号权力支配治理下,村落女性对于强加于她们身上的权力的‘误识’与国家—个人之间的‘合谋’联合起因的结果”。显然,这种把经验现象置于社会结构下进行思考所获得的结论,已具备了一定的想象力和理论深度。

但仔细分析该文发现,作者依然抱有一些用定量思维进行质性研究的倾向,导致其在提问时预设了“湘西属于男权社会”的前提条件,并由此希望在田野调查中证实“女性体育参与行为是社会文化失衡的被迫选择”。正是这种预设让作者未对事件发生发展情境过程中的“意外材料”引起重视,且忽略了现有文献与历史文献、经验材料与已有文献之间的对比,导致随后有学者对其资料收集的准确性产生了质疑[30]。质疑者从历史文献中发现,湘西女性自古以来就是民俗体育活动中的主体,如此,虽然前者得出的“‘误识’与‘合谋’”结论具备了一定的想象力和理论深度,但在后者看来不具有说服力,因为前者忽视了“意外”浮现出的湘西本来就是一个“男女平等社会”的事实。由此,所谓的“误识”“合谋”就根本不可能成立了。这也提示我们,结论的说服力是具有想象力学术产出的前提条件,而悬置前设并打开控制去收集资料,然后在经验材料与文献资料之间进行反复比较,是形成具有说服力结论的必经路径。此外,扎根理论还提醒我们,若能把事件发生发展置于历史进程和具体情境中进行比较,将有可能形成既具有想象力和创新性又具有说服力的理论。

受以上2篇文章所争论焦点的启发,为避免在学术产出时对意外材料的忽视,以及对事件发生发展时具体情境中的过程性关注不足,笔者团队采用口述史方法探讨“传统武术代际传承困境”(这是笔者团队尚未公开发表的研究成果,但是我们认为,通过对该文在“问题—文献—资料与讨论—结论”等方面实际操作情况的展示与分析,能较好地为读者提供体育学质性研究想象力培养的直观经验)时,就参考了扎根理论的比较思维,从而使研究跳出了对影响因素分析时陷入“制度因素、社会因素、个人因素、家庭因素、内外部因素”等常识性分析构架的桎梏。具体而言,在对民间拳师的习武传武进行田野调查之前,对于有可能涉及的研究主题、研究方案等不做任何预设,而是“让自己像一卷照相的底片,由外界的事实自动地在上投影”[31]。在“研究方法”中提到:“随着访谈的深入,笔者借鉴了扎根理论的比较思维,随时比较所得材料与理论之间的张力,并采用迭代的方式调整下次访谈方向以便进一步获取资料”;“在资料的比较分析上,采用扎根理论所强调的类比、外推、溯因等方式,把口述所获经验材料与代际传承的技术性文献置于这一代人所经历的社会结构中,从资料中提炼理论”。如此,穿梭于经验材料、学术文献及社会结构之间,将微观层面的民间拳师个体习武传武行为拓展至代际应对,并适时地将师徒两代的代际观念置于各历史时段的宏观社会结构中展开比较,以发现传统武术代际传承困境的历史性、社会性联合起因。通过这样的反复比较与归纳,逐步得出“传统武术代际传承在当前文化模式下的代际关系与社会快速转型之间形成了代际滞差,进而导致武术代际与社会代际之间形成文化堕距,在历史、社会变迁引发的代际滞差与文化堕距联合起因的影响下,造成了当前传统武术的代际传承危机”这一兼具想象力和说服力的结论。该结论或许能在一定程度上为当前学界反思从政策层面或外部结构功能角度提出传统武术的发展应当“回归传统”还是“创新传统”这一问题提供参考。

对比以上案例可以发现,打开控制思维,把某一事件发生发展中的个体在社会结构、历史过程中的应对相结合,并参考扎根理论的比较思维进行反复比较,往往可以将研究置于更为立体与情境化的场域中。基于这种方式所提出的概念或观点能在一定程度上帮助研究者摆脱因预设问题而被已有知识所限,从而突破常识性思维,获得对前因条件的最佳解释,满足质性研究在学术产出时对于开放性与想象力的要求。

3.2 挖掘文献与经验间的位差

前已提及,僵化地进行文献阅读与运用基本上不太可能形成具有想象力的研究成果。那么在展开研究时到底应关注哪些文献以及如何运用文献?一般而言,可将文献分为3类:①实质性领域文献(substancetheory),意指与具体所研究经验高度相关的文献。如研究武术代际传承困境,则武术传承、武术传播以及其他技艺传承等文献即是实质性领域文献。②上位文献或形式文献(formal theory),意指将具体所研究经验进行概念抽象之后的文献。同样以武术代际传承困境研究为例,对于这一问题,实质上是讨论一种文化在代与代之间的传递情况,因此,概念抽象出的代际关系研究领域的文献则为形式文献。③跨领域文献(interdisciplinary theory),意指与具体所研究经验并不高度相关,但如果要较好地对该经验现象进行情境化理解则需涉及的文献。依然以武术代际传承困境为例,这虽然是讨论文化在代际间传递的问题,但我们都知道,文化在代际间传递的效果与代际关系高度相关,然而,代际关系并非简单的偶发性关系,而是受到宏观社会结构与社会变迁的影响。因此,社会转型以及社会结构等文献就很有可能会为思考武术代际传承困境提供具有场景性的启发,这些文献即为跨领域文献。

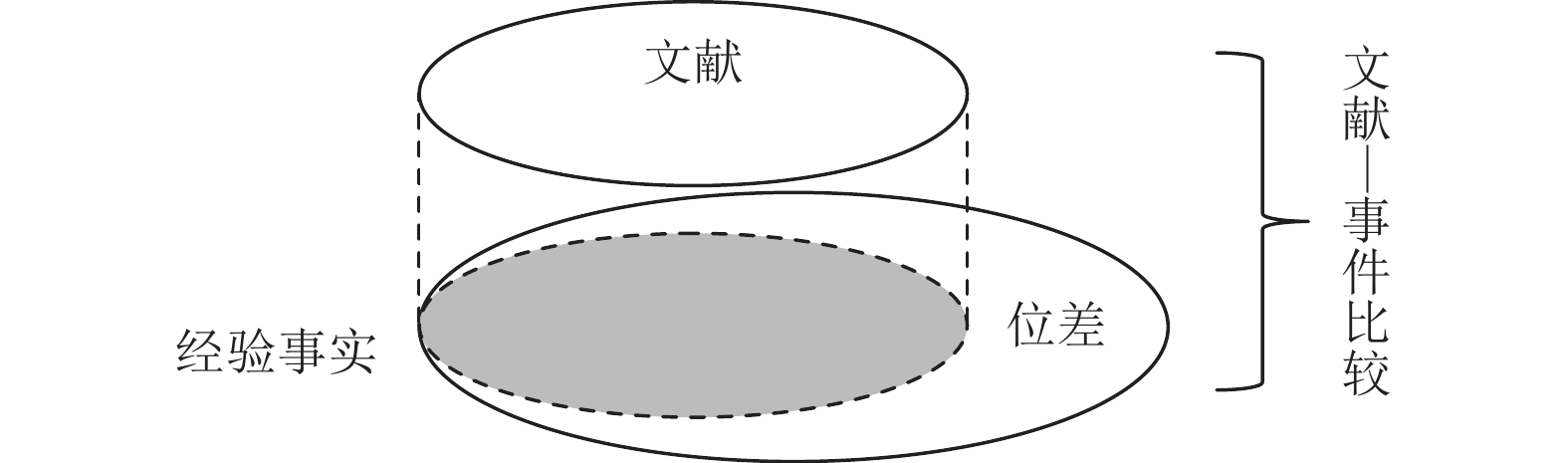

这3类文献在帮助我们对经验现象展开分析并进行学术思考时具有不同的价值。前文提及,欲运用扎根理论形成具有想象力的研究结论,其中之一就是需要注重经验与文献的比较。一般而言,由于实质性领域文献与具体经验问题之间几乎重合,对具体经验问题进行理论分析时很难提供超越已有知识体系的新思考方向,因此在学术产出中的启发性价值最小。当然,实质性领域文献的阅读并非对于想象力形成毫无作用,反而相当重要,因为它对于研究者了解该领域的研究动态有极大的帮助,能够使我们明确实质性研究已经研究到什么程度,尚有哪些问题未解决,从而避免重复研究。因此,对于实质性领域文献的全面阅读是想象力的起点。体育学质性研究是否具有想象力以及想象力的强弱则主要由跨领域文献的迁移程度所决定。由于跨领域文献与具体经验事实之间距离较远,往往能为已有知识体系提供不一样的洞见,因此在学术产出及想象力形成时的启发性价值最大,这也是为何强调跨学科研究及强化学科融合的原因之一。形式文献则居中。换言之,文献与经验事实之间的位差越大,通过文献—经验的比较越有可能形成更具想象力的问题,从而在学术产出时价值越大(图1)。

还是以“传统武术代际传承困境”为例。如果只是把经验材料与武术传承的实质性文献进行比较与分析,那么得出的结论很难跳出前人“发轫于传统社会的武术与现代社会发展不相适应,以及现代西方体育的冲击导致传承人断代、传承方式改变、拳种遗失等”这样老生常谈的观点。通过事件与事件的近端、远端比较后发现,这些观点其实并没能解释清楚“为什么生成于传统社会的武术就不能在现代社会中较好传承”“为什么武术传承乏力,但有些传统文化又能很好地传承下来”“为什么西方体育的冲击能够威胁武术的传承,而不是武术威胁西方体育的开展”等问题。基于以上系列困惑,进一步从社会结构中引发“武术传承所面临的问题是武术本身造成的,还是社会结构造成的,还是武术与社会结构的联合起因造成的”等问题。

我们从扎根理论的比较思维中获得启发,武术传承所面临的困境有其“联合起因”,而对于联合起因的分析就需要超越当前实质性文献的困囿,拉大经验与所讨论问题之间的比较距离。依据此思路,将与代际关系研究相关的形式文献纳入比较分析的范畴。除此之外,为了从经验材料中生成更具解释力的结论,还需把跨领域文献纳入比较分析的范畴,这时就需要把传统武术代际传承的经验事实置于宏观社会变迁及社会结构转型的历史进程文献中进行理解。通过经验与文献的反复比较,提出之所以武术在传统社会中能够绵延不绝,主要是因为武术技艺传承时所强调的师道权威与传统社会自上而下的权威主义知识传授方式相耦合。随着人类社会知识逐步进入同辈间的平行传授甚至后辈向前辈自下而上传授的“去权威”社会之后[32],传统武术传习者在心中依然有一个不可超越的创世先祖,后世只需要固守自上而下权威式知识传授与生产方式即可,于是逐渐产生了传统武术知识传授方式与社会知识传授方式的堕距,其形成的结果导致了传统武术的代际传承困境。该观点不仅解释了武术传承困境的成因,也回应了当前学界为解决武术传承困境所提到的“回归传统”或“创新传统”建议,但其实都忽视了这种断裂是由现代与传统社会所形成的2种文化体系因代际滞差而形成的文化堕距所致,若想改变这种断裂状态,就得从2种文化体系内部而不是外部去抹平二者之间的文化堕距。

从以上理论分析与案例实践可以发现,欲在体育学质性研究中形成具有想象力和解释力的结论,既需要避免不读文献,也需要避免机械地运用文献。应基于经验事实选取不同类型的文献,并反复将文献—经验—常识进行比较,以发现现有实质性领域的理论空缺,进而形成突破实质领域的结论。文献阅读是研究者触发想象力的基础,而欲形成突破实质性领域的结论,除了全面阅读实质性领域文献外,广泛阅读经验事实概念抽象后的形式文献,并与现有实质性领域观点进行比较也是很有必要的。另外,前人的研究实践也提示我们,阅读概念抽象后的经验事实所置身的宏观结构性跨领域文献将极大地提升学术论文的想象力。

3.3 溯因比较定位可能的创新点

尽管前文已指出,展开体育学质性研究时,不能为了刻意维护预设而有意无意地忽视调研过程中出现的与预设不一致的新材料,要想生成具有想象力的理论,就应打开控制思维去“拥抱”意外材料。但实际情况往往是,那些没有经过规范质性研究训练的学者在面对具体的研究对象及事件情境时,新材料在很大程度上不太可能自动浮现出来,即使有新材料出现,也很有可能被视而不见。在调研中如果没能发现新浮现的材料,要想形成新的问题意识就相当困难,更无法基于问题去比较文献与经验从而发现理论位差。如此,要想从现有理论中拓展出具有想象力的新理论更不太可能实现。因此,如何在文献与经验之间的比较中发展理论,仅依靠传统上所采用的“质性研究就是从资料中进行理论归纳”几乎是无法做到的。因为在归纳逻辑下,虽然文献能够使研究者提升对已有经验的抽象度,但往往也极易致使研究者沉溺于已有经验,忽略对意外情况的发现,从而使得形成的理论有可能解释力与想象力不足。

随着学术研究的深入,生成性理论不断丰富和发展,学界已从中意识到,理论的增量其实不能单纯归功于归纳,而是“资料—归纳—演绎”这一解释学循环互动的结果。通常认为:归纳只能产生一些尚未经验证的猜想,大都运用于质性研究;而演绎则可证实或证伪这些猜想,大都运用于定量研究。一旦在经验中演绎而证明了猜想,就会形成人类知识的增量。不过,现在质性研究也开始在开放的动态情境下基于归纳出的猜想展开演绎工作。不同的是,质性研究在“资料—归纳—演绎”过程中会进行连续比较,这种比较并不是为了强行验证或证伪猜想,而是抱着开放的思维,在事件—事件、理论—事件以及对事件展开近端、远端、反面等比较下,随时修正归纳出的猜想,并形成新的猜想,进而在进一步资料收集中再次演绎,如此直至理论饱和。因此,此处所提到的演绎与本文3.1处所提到的严格限制变量的定量研究所采用的演绎尚有一定差别。但也提示我们,定量研究与质性研究的思维逻辑并非毫不相容的两极,溯因比较其实可以把定量和质性2种研究范式在一定程度上予以贯通。

事实上,每当质性研究者将有限的经验进行概念化时,欲使概念具有足够的解释力,都会在归纳的基础上进行一定程度的演绎验证,而扎根理论自下而上地从经验生成理论时,其实从事的就是在归纳和演绎之间展开相互比较及验证的理论创造工作。借鉴扎根理论的比较思维,欲形成能够经得起检验的理论,就需要在归纳与演绎间结合经验事实和文献展开不断比较,质性研究这种在“经验—归纳—演绎”中不断比较形成理论的复杂研究逻辑,即为本文在“问题的提出”部分所提到的溯因比较。所谓溯因比较,是指从有限的经验材料中归纳出多个尚未确定的概念,然后在这些概念的指引下,采用演绎的方式进行资料收集,并不断地把新收集的资料与未确定的概念进行对接、展开竞争性比较,从而筛选出解释所有资料的最佳理论观点的研究过程[33]。从这一角度看,溯因比较也是扎根理论所强调的“理论性抽样”的方法论基础。前文所述当前体育学质性研究存在的“文献使用的僵化、资料收集方式不变通、结果反复‘炒剩饭’”等,极有可能与研究者对归纳逻辑的过度推崇而忽略了溯因比较有关。

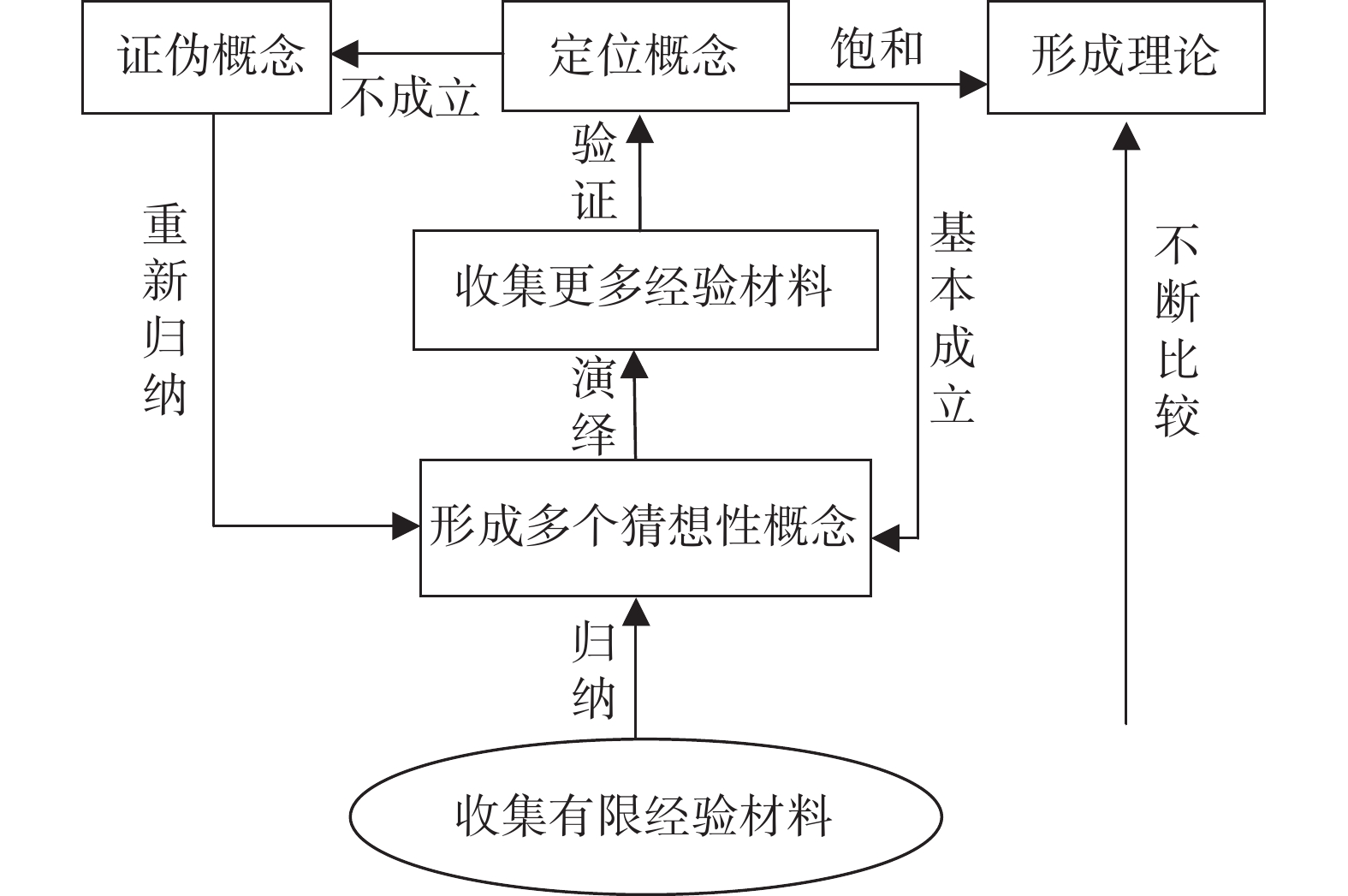

在体育学质性研究过程中,一般可按如下路径展开溯因比较(图2):围绕研究的初始问题展开资料收集,在收集资料的同时立即对资料展开逐字、逐句或逐段的编码,并基于比较分析形成数个或局部或整体的暂时性理论猜想;在这些暂时性理论猜想的指引下,进一步在开放的情境中补充新资料;在收集新资料的同时,及时对新资料进行概念化,并与暂时性理论猜想展开比较甄别,如果发现新资料的概念与暂时性理论猜想不契合,则放弃或修正暂时性理论,反之则保留;为确保修正或保留的理论具有较高的效度,往往需要再通过多轮收集资料与反复比较,以便增加理论的密实度,直至确信“理论饱和”。应该说,溯因的核心过程是遵循扎根理论所强调的连续性比较来激发猜想性理论,从资料所呈现的特征去猜想另一相关(求同)或毫不相关(求异)的研究对象或现象,进而借助已有存量知识锚定资料收集方向与形成解释性假设,从而使分析逐渐超越原有实质性领域观点的参照系,并形成新的理论。从研究实践看,体育学质性研究领域采用的溯因比较大体可分为2种,即对象溯因和提纲溯因。

(1)对象溯因。通过对多个对象的调查来理解现象,在具体操作层面主要包含提纲修订与抽样对象变化。“运动员如何在生活中运用从体育中学习或提炼的技能”的研究为我们提供了一个“多对象”溯因的参考案例[34]。研究伊始,作者让运动员以时间轴线记录自己的运动生命史,并特别注明各阶段学习了哪些技能,以及这些技能如何运用于生活中。在对这些自述性材料展开分析的基础上,形成了初始访谈提纲。在随后的6轮访谈过程中,逐步归纳出“习得过程”“体育场域外”“社会关系”等概念。每次归纳出新概念时,作者就相应地修订访谈提纲,并在演绎逻辑下展开理论性抽样。在理论性抽样获取资料的同时,采用文献比较、近端比较等方式对资料与概念进行连续性比较,逐渐形成“运动员在运动中获得社会和文化资本,这些资本被迁移到生活中发挥了重要作用”的暂时性假设。

在暂时性假设引领下,作者发现需对运动员的同事、朋友、队友、室友、父母、同学、工作主管等社会关系展开多对象抽样,因为这些人或许可以就运动员从运动中习得的技能迁移到生活中的使用情况提供超越运动员单一视角的意外资料。在对运动员的社会关系抽样中,作者将收集到的资料与运动员所提到的经验展开“事件—事件”的多重竞争性溯因比较。如此,通过多轮“资料—归纳—演绎”的连续性溯因比较,最后析出“运动员互利互惠的人情与规则”这一核心概念来解释“运动员通过决策、应用、评估和适应的方式,对在运动中学到的生活技能的应用进行管理”。

(2)提纲溯因。针对特定群体的多种观点展开资料—文献的连续性比较分析,以加强研究的理论深度,该方式侧重于抽样过程中的提纲修订。依然以笔者团队的“传统武术代际传承困境”为例。在资料分析时发现,师徒间的武术传习与传统社会的师生、亲子等代际间对于文化的传递相类似,均蕴含了权威化、教条化、神圣化等师道尊严的传统文化内核。基于这种比较后所发现的共性,归纳出“武术代际传承与师生、亲子等代际关系理论存在一定适配性”的猜想。同时,通过阅读形式文献发现,在中国社会转型中,知识获得形式经历了由亲代向子代传递,到在亲代与子代之间相互传递,再到子代向亲代传递的前喻、并喻、后喻文化的转变[35]205-241,为此继续猜想,与这些社会代际文化概念的比较或能帮助获得理解武术代际传承困境的灵感。随后,在对武术代际传承调研所获得的经验材料与社会代际关系展开近端比较时发现,武术代际传承与文化在社会代际间传递的“前喻文化”类似,即亲代向子代进行单向的文化传输。

众所周知,自现代民族国家革命以来,文化在社会代际的传递一直处于剧烈变动之中。就中国的情况而言,经历了从亲代向子代权威式单向传递的前喻文化(如传统观念),到亲代与子代共同学习的并喻文化(如1949年后的社会主义改造),再到如今子代向亲代反哺的后喻文化(如亲代向子代学习新技术、新知识)的转变[35]383-393。据此,进一步形成“传统武术代际传承也相应地经历了这些变化”的假设,随即修订了访谈提纲并展开访谈。但在分析田野调查与深度访谈材料时发现,“传统武术代际传承经历了从前喻到并喻再到后喻转变”的假设并不成立,实际情况是传统武术在代际间传递时并未发生本质性的代际变革,至今依然遵循权威式文化传承方式。此时,在溯因过程中虽然发现前面归纳的假设并不成立,但也激发了进一步的思考:在社会代际的剧烈变化中,为什么传统武术代际传承方式没有发生改变?社会代际的变化与武术代际的不变会对武术传承造成什么样的影响?要想回答这些问题,需要对武术代际传承亲历者及其在时代遭遇后的主体性应对展开考察。

在展开考察时,重新提出“极有可能是武术代际传承文化的稳定性与社会代际文化的变动性之间的滞差导致了武术代际传承困境”的新假设。在此新假设驱动之下,再次修订访谈提纲,即关注他们在社会代际冲突中遇到什么样的困难,并对传承人在面临困难时的主体性应对展开调研。如此,通过多轮在“资料—归纳—演绎”间的连续性溯因比较得出结论:随着社会结构的变化,社会代际文化也在相应改变,但武术代际传承中最核心的文化思想,如前述权威化、教条化、神圣化等师道尊严一直没有发生实质性改变。通过对社会代际文化传承与武术代际传承2条主线展开事件—事件的比较,发现二者之间的滞差在历史变迁中越拉越大,从而导致武术传承问题越来越严峻。

由以上案例可见,在溯因的操作流程中主要采用了连续性比较。通过文献阅读发现,其他学科也有少量学者专门讨论了如何在质性研究中展开连续性比较。如林小英[36]采用“分析性归纳和连续性比较”2种方式对“研究型大学中教学卓越教师形成机制”展开了质性研究,详细论述了如何使用2种操作策略逐渐“合成当代研究型大学中教学卓越教师的集体缩影”,并从抽样策略、理论修正、反例使用、理论建构、整体思路等方面将连续性比较所采用的“探照灯式研究路径”与分析归纳所采用的“漏斗型研究路径”进行了对比。该文或能从具体操作思路上为笔者以“传统武术代际传承困境”为例所展开的溯因比较提供一定程度的补充,使读者更为清晰地了解溯因比较。

从图2以及具体案例可以发现,在整个溯因比较中最为关键的一步应是从有限的经验材料中归纳出多个猜想性概念,猜想性概念的归纳水平将决定整个研究的想象力高度。那么必然会带来一个问题,即这些猜想是顿悟的结果还是比较的结果?学界在早期一般倾向于认为猜想是顿悟的结果,如阿基米德发现浮力定律、牛顿发现万有引力等。但从更多的理论生成过程看,这种猜想大多并非研究者的凭空想象,而是基于所收集的材料与人类已有存量知识比较的结果,仅凭强调质性研究应带着空白脑袋进入研究领域的思维方式很难形成具有想象力的理论[10]。这也提示我们,在展开质性研究前,需要大量阅读实质性文献、形式文献甚至跨领域文献。当大脑中存储的知识足够多时,更容易以摇摆人的方式处理经验—文献之间的张力[31],从而形成更具想象力的理论观点。

3.4 拉大理论对话的距离,激发想象

前文已从“问题—文献—资料与讨论”这一表述的逻辑对体育学质性研究想象力提升路径展开了讨论,此处再回顾一下文章开头提到米尔斯对于想象力的论述,“这是一种能将微观个体焦虑与宏观社会结构相联结的视角转换能力”。其实,从本文关于质性研究想象力应“打开控制、拉大经验与文献位差、连续性溯因”等比较思维看,欲激发想象力,应把经验事实置于宏观、动态的情境性社会结构中,拉大经验事实(个体焦虑)与对话理论(形式文献、跨领域文献)间的距离。但我们在培养体育学质性研究想象力的实践操作过程中也意识到,欲拉大这样的距离绝非一蹴而就,而需要把广泛文献阅读和深刻社会体验良好结合。如果具备这些基础,那么一旦遵循本文前述“打开控制、拉大经验与文献位差、连续性溯因”等原则,研究结论的想象力提升便可水到渠成。为进一步在操作层面理解研究视角的转化,从已有体育学质性研究成果中发现,对某一体育现象展开研究时,为增强想象力,可从共时性与历时性2个层面拉大理论对话的距离。

(1)共时性层面。如有学者在对“2022年北京冬奥会期间谷爱凌迅速走红”这一现象展开研究时,先通过分析工具从涉及谷爱凌的海量网络文本中统计发现,初期主要与“竞技实力、代表中国参赛”2个方面相关,随后过渡到“家庭教育、阶层跨越、性别赋能”等方面。为了对这一社会热点事件在短期内形成群体极化现象展开合理解释,作者通过对事件与事件采用近端与远端比较的策略,发现“必然需要把这种社会现象还原到社会结构中去予以叙事、理解与解释”。通过在社会结构中的叙事分析,作者指出“谷爱凌现象的独特之处在于其多元的‘优秀形象’能够为各个阶层提供群体模板······人们基于自我所处的社会情境与谷爱凌现象的比较而形成情感共鸣,并从她身上汲取各自在社会焦虑中所缺乏特质的乌托邦式想象······这种范畴化表达背后的逻辑是人们在社会焦虑中赋予了谷爱凌现象以理想式生活镜像的意义,但又因现实与理想镜像相距甚远,个体难免在不确定情境中产生焦虑情绪,由此形成了社会与个人的‘双重焦虑’”[37]。应该说,作者基于大众对谷爱凌的群体极化关注,通过在共时性层面拉大经验—理论、理论—理论之间的对话距离,最后形成“群体性焦虑的时代镜像”这一概念,已经具备了较好的想象力。而且,该概念有可能对随后的“刘畊宏健身操”走红现象亦形成一定的解释效度。

(2)历时性层面。该层面更多是通过一连串前后相关联的体育小事件的过程-事件分析,管中窥豹地去理解社会变迁的问题。此时,为了拉大理论对话距离,不仅需要将具体的经验现象置于历史进程中去考察,还需要随时把经验现象与形式文献、跨领域文献进行比较。前文已在3.1、3.2、3.3部分论述笔者团队在研究“传统武术代际传承困境”时,如何通过“打开控制、拉大经验与文献位差、连续性溯因”水到渠成地拉大对话距离,以激发想象力,此处不再复述。

4. 结 论

通过以上讨论发现,质性研究的想象力并非一种先天的学术敏感性,大部分具有想象力的结论的生成也并非顿悟的结果,而是具有一定的方法学规律。其不仅需要遵循开放的知识产出理念、灵活对待文献的态度、连续比较的策略、有距离感的理论对话,还需要遵循经验与常识、理论与理论、理论与经验间的比较,以及近端、远端及反面间的比较等具体操作方法,而扎根理论所强调的比较思维恰好与此契合。因此,深入学习扎根理论的比较思维及其背后的方法论,可为质性研究想象力的提升提供借鉴。至此,通过对体育学质性研究想象力缺乏的表征及其成因,以及基于扎根理论比较思维下想象力生成路径的理论与实践阐述,发现当前体育学质性研究主要存在如下问题:大都忽略将研究对象置于动态的开放情境下、站在前人知识脉络的肩膀上、对经验现象与已有文献展开比较等问题,导致以预设问题引领整个研究、僵化地运用文献、在资料收集过程中不对调研对象和调研问题进行调整、研究结论存在理论套现象或现象套理论等情况,最终无法形成有距离感的结论,基本上只能是在原有实质性研究领域重复前人的观点,让体育学质性研究在理论生成上乏善可陈。针对如上问题,笔者提出:

(1)在体育学质性研究中,具有想象力的观点产出并非在某一节点一蹴而就,而应在问题设计、文献聚焦、材料收集与分析等方面遵循一定的方法学原则。其中,借鉴扎根理论的比较思维能为体育学质性研究的学术产出提供有益借鉴。

(2)在对因果关系问题展开探究时,虽然一开始不可避免地会受到已有知识所形成前设的“污染”,但在进入研究现场后,应谨慎地对待已有知识,而不应被已有知识所束缚,尽量打开控制去开放地“拥抱”具体情境中所接触到的意外材料,像一卷空白胶卷一样让外界事物投射到上面。在此过程中,把所获得的意外材料置于社会结构中,并随时与已有文献展开对比,从而发现具体经验、已有文献及社会结构之间的张力,进而调整学术问题。

(3)文献的阅读与运用在体育学质性研究中特别重要。全面阅读实质性文献能帮助了解与所关注经验直接相关的研究进展;跨领域文献与具体经验之间的距离较远,则能为生成想象力观点提供与已有实质性领域相异的见解;形式文献则会在讨论具体经验所抽象出的学术问题时提供对话的起点。在文献选取上应基于经验事实阅读以上3类文献,并反复将文献—经验—常识进行比较,以发现现有实质性和形式领域的理论空缺,进而形成突破实质性甚至形式领域的结论。

(4)体育学质性研究一开始往往会从少量经验材料中归纳多个不太确定的猜想性概念,在这些猜想性概念指引下,遵循演绎的方式再进行多轮次的资料搜集,并随时将新收集的资料与已有概念展开对接,从而印证、修订、证伪已有概念。如此循环往复,最终筛选出对于所有经验的最佳解释。在这种资料—归纳—演绎的连续性溯因比较中,逐渐定位体育学质性研究的想象力观点。

作者贡献声明:杨海晨:提出论文选题,设计论文框架,修改论文;作者贡献声明:林志义:收集、整理资料,设计论文框架,撰写论文。 -

[1] 黄盈盈. 定性研究中的“开放性”思维与实践[J]. 学习与探索,2019(12):19-27 [2] 米尔斯. 社会学的想象力[M]. 李康, 译. 北京: 北京师范大学出版社, 2017 [3] 林志义,杨海晨. 扎根理论迭代过程在体育学研究中的运用经验与问题:基于SSCI和CSSCI数据库的分析[J]. 体育与科学,2021,42(5):72-82 [4] HOLT N L,TAMMINEN K A. Improving grounded theory research in sport and exercise psychology:Further reflections as a response to Mike Weed[J]. Psychology of Sport and Exercise,2010,11(6):405-413 doi: 10.1016/j.psychsport.2009.12.002

[5] 应星. “田野工作的想象力”:在科学与艺术之间:以《大河移民上访的故事》为例[J]. 社会,2018,38(1):30-53 [6] 闫静,王焕. 女性体育科研人员的科研产出现状与影响因素:以2000—2015年《体育科学》载文作者为例[J]. 上海体育学院学报,2017,41(5):42-48 [7] 张龙. 对武术非物质文化遗产保护的质性研究[J]. 中国体育科技,2016,52(5):34-39,67 doi: 10.16470/j.csst.201605005 [8] 王天夫. 社会研究中的因果分析[J]. 社会学研究,2006,21(4):132-156,244 doi: 10.19934/j.cnki.shxyj.2006.04.007 [9] 弗里克. 扎根理论[M]. 项继发, 译. 上海: 格致出版社, 2021 [10] SUDDABY R. From the editors:What grounded theory is not[J]. Academy of Management Journal,2006,49(4):633-642 doi: 10.5465/amj.2006.22083020

[11] 刘映海,丹豫晋,苏连勇. 网络成瘾青少年体育干预之行动研究[J]. 体育与科学,2010,31(4):9-13,23 doi: 10.3969/j.issn.1004-4590.2010.04.002 [12] 陈向明,王富伟. 扎根理论研究需要如何读文献?:兼论扎根理论不同版本的界定之争[J]. 比较教育学报,2020(2):3-14 doi: 10.3969/j.issn.1007-8495.2020.02.001 [13] 刘春华,李祥飞,张再生. 基于政策工具视角下的中国体育政策分析[J]. 体育科学,2012,32(12):3-9 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2012.12.001 [14] 张利超,徐昶楠,杜长亮. 篮球象征符号的人类学阐释[J]. 北京体育大学学报,2018,41(8):46-52 doi: 10.19582/j.cnki.11-3785/g8.2018.08.007 [15] 卡麦兹. 建构扎根理论质性研究实践指南[M]. 边国英, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2009: 85 [16] 施特劳斯, 科宾. 质性研究入门: 扎根理论研究方法[M]. 吴芝仪, 廖梅花, 译. 嘉义: 涛石文化事业有限公司, 2001: 56 [17] 潘秀刚,陈善平,潘星安,等. 大学生的体质健康标准政策态度的测量研究[J]. 首都体育学院学报,2019,31(5):438-442 doi: 10.14036/j.cnki.cn11-4513.2019.05.010 [18] 吴肃然,李名荟. 扎根理论的历史与逻辑[J]. 社会学研究,2020,35(2):75-98,243 doi: 10.19934/j.cnki.shxyj.2020.02.004 [19] 朱炳祥. 反思与重构:论“主体民族志”[J]. 民族研究,2011(3):12-24,108 [20] 刘礼艳,李涛,刘电芝. 运动员比赛失利后的应对及启示[J]. 南京体育学院学报(社会科学版),2015,29(2):123-128 [21] KELLE U. The development of categories: Different approaches in grounded theory[M]// BRYANT A, CHARMAZ K. The SAGE handbook of grounded theory. London: SAGE Publications Ltd., 2007: 191-213

[22] 戴维红,许月云,许红峰. 城市体育文化民众意象研究[J]. 中国体育科技,2014,50(3):113-123 doi: 10.3969/j.issn.1002-9826.2014.03.017 [23] 殷杰. 当代西方的社会科学哲学研究现状、趋势和意义[J]. 中国社会科学,2006(3):26-38 [24] 王军. 社会科学量化研究范式、常见谬误及反思:以青年研究为例[J]. 青年探索,2022(3):35-48 [25] MORGAN G,SMIRCICH L. The case for qualitative research[J]. Academy of Management Review,1980,5(4):491-500 doi: 10.2307/257453

[26] 克利福德, 马库斯. 写文化: 民族志的诗学与政治学[M]. 高丙中, 吴晓黎, 李霞, 等, 译. 北京: 商务印书馆, 2006 [27] 彭玉生. 社会科学中的因果分析[J]. 社会学研究,2011,26(3):1-32,243 doi: 10.19934/j.cnki.shxyj.2011.03.001 [28] CHARMAZ K. Grounded theory[M]// SMITH J A, HARRE R, LANGENHOVE L. Rethinking methods in psychology. London: SAGE Publications Ltd., 1995: 27-49

[29] 万义,杨海晨,刘凯华,等. 工具的展演与逻辑:村落女性体育活动参与行为的人类学阐释:湘西三村女性群体的口述历史与话语解构[J]. 体育科学,2014,34(7):23-29 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2014.07.004 [30] 罗婉红,龙佩林,郭振华,等. 在传统与自觉之间:湘西村落女性参与传统体育的行为逻辑:兼与万义博士商榷[J]. 上海体育学院学报,2020,44(3):36-45 [31] 杨海晨,王斌,沈柳红,等. 论体育人类学研究范式中的田野调查关系[J]. 体育科学,2012,32(2):81-87 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2012.02.009 [32] 米德. 文化与承诺: 一项有关代沟问题的研究[M]. 周晓虹, 周怡, 译. 石家庄: 河北人民出版社, 1987: 85-86 [33] MAGNANI L, PIAZZA M, DOSSENA R. The extra-theoratical dimension of discovery extracting knowledge by abduction[C]//LANGE S, SATPH K, SMITH C H. Internetional conference on discovery science. Berlin: Springer, 2002: 441-448

[34] KENDELLEN K,CAMIRÉ M. Applying in life the skills learned in sport:A grounded theory[J]. Psychology of Sport and Exercise,2019,40:23-32 doi: 10.1016/j.psychsport.2018.09.002

[35] 周晓虹. 文化反哺: 变迁社会中的代际革命[M]. 北京: 商务印书馆, 2015 [36] 林小英. 分析归纳法和连续比较法:质性研究的路径探析[J]. 北京大学教育评论,2015,13(1):16-39,188 doi: 10.3969/j.issn.1671-9468.2015.01.002 [37] 杨海晨, 林志义. 群体性焦虑的时代镜像[J]// 范可, 吴驷, 路云亭, 等. “谷爱凌现象”五人谈. 体育与科学, 2022, 43(2): 39-41 -

期刊类型引用(9)

1. 何茄菡,崔博文,李方晖,闫士展,刘云清. 体卫融合服务开展的限制性因素分析——基于扎根理论的案例研究. 中国卫生事业管理. 2024(02): 231-236 .  百度学术

百度学术

2. 林志义,康益豪,杨海晨. 扎根理论在体育学研究中的适配议题及理论基础. 武汉体育学院学报. 2024(05): 10-18 .  百度学术

百度学术

3. 张丽军,孙有平. 师范专业认证背景下体育教育专业教育实习评价的现实困境与行动路径. 西安体育学院学报. 2024(02): 271-280 .  百度学术

百度学术

4. 陈国余,姚馨逸,吴明冬. 贵州少数民族传统体育文化创造性转化与创新性发展——基于扎根理论的多案例探究. 贵州师范学院学报. 2024(05): 37-44 .  百度学术

百度学术

5. 熊欢,朱梅. 改革开放以来中国体育社会学的演变与未来展望:从理论、方法到实践的综合回顾. 广州体育学院学报. 2024(03): 1-12 .  百度学术

百度学术

6. 赵娜,石岩. 乱象与规制:我国体育领域影响因素研究的问题检视与规范路径. 武汉体育学院学报. 2024(09): 25-32 .  百度学术

百度学术

7. 王莉,陶丽源,向心力,吴剑坤,姜德春. 疾病诊断相关分组支付背景下中医医师处方行为管理扎根理论访谈提纲方法学的建立与评价. 中国医院用药评价与分析. 2024(09): 1136-1139 .  百度学术

百度学术

8. 温搏,修涛. 武术国际化核心竞争力评价体系研究. 武汉体育学院学报. 2024(10): 58-65 .  百度学术

百度学术

9. 吴赛,田建强. 问题与改进:“扎根理论运用”的批判性反思——基于151篇体育学硕士学位论文的分析. 学位与研究生教育. 2024(12): 38-45 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(9)

下载:

下载: