Stigmatized Construction of "the Sick Man of East Asia" and Nominal Rectification Mechanism of Sport

-

摘要: 运用污名理论和历史分析方法,在近代中国国家构建语境中分析“东亚病夫”污名的构建过程与脉络,认为“东亚病夫”的污名化构建经历了从西方到中国的空间脉络、从自卑到自强的心理脉络、从国家到身体的主体脉络等3个发展脉络。探究体育正名“东亚病夫”污名的机制与方法,即通过强种救国的观念认知机制、体育强国的教育机制、个体与国家形象的同构机制,实现观念觉醒、身体教育和国家建构,为中国体育强国建设奠定基础;并提出应进一步发挥体育的作用与功能,消除当今“新东亚病夫”的隐忧。Abstract: In the context of China's modern state-building, and by the stigma theory and historical analysis method, the formation and the development of the stigmatization of "the Sick Man of East Asia" were analyzed.It holds that the stigmatized construction contained three ways:spacially, from the West to China; mentally, from inferiority to self-strength; and subjectively, from nation to human's body. At the same time, sport may be regarded as an effective machanism and method to treat "the Sick Man of East Asia" thought.To be detailed, the concept machanism of strengthening the race to save the nation, the physical education machanism from body to nation and the presentation machanism of state from self-improvement to self-pride lay the foundation for China to build a sport power. It was proposed that the function of sport should be further stressed to eliminate the potential worries about "the Sick Man of East Asia" thought in contemporary time.

-

Keywords:

- "the Sick Man of East Asia" /

- stigma /

- nominal rectification /

- sport /

- nation /

- body

-

作为一种人类社会现实的存在,污名(stigma)伴随着人类社会的产生而出现。近年来,污名研究不断深入,理论应用的领域不断扩大。“东亚病夫”作为近代以来所有中国人集体记忆中不容忘却的耻辱,是在特定历史时期形成的国家污名、民族污名与个体污名的综合体,是中国走向现代化进程中一个特殊的历史身份与意指符号。中国人为摆脱这一污名,进行了长期而艰苦卓绝的抗争。体育在这一抗争过程中被建构在个体、国家与民族等层面,发挥了不可替代的作用。

1. 作为污名的“东亚病夫”:一个历史的考察

1.1 污名与污名研究

污名是一种日常呈现,无时、无处不在,影响甚至困扰着每个人的生活。从语义学角度看,stigma一词最早出现在古希腊语中,指一种具有惩戒性、侮辱性,显示道德地位不寻常或不光彩的身体记号。虽然污名的日常呈现较早且较为广泛,但污名进入学术研究范畴较晚。有学者[1]认为,就如今所通行的污名内涵而言,对此曾有过深入研究并产生深远影响的当首推埃利亚斯。对污名研究作出奠基性贡献的是美国学者欧文·戈夫曼[2],他于1963年第一次对污名进行了概念性阐释,将其置于他人在场的互动秩序语境中,定义为“一种令人大大丢脸的特征”,并且认为污名的发生是对社会规则和公共秩序的违背和冒犯。在欧文·戈夫曼污名研究基础上,不同学派从不同角度和前提出发推进了污名研究:社会心理学派从个体主义和社会认知论视角融入该学派的偏见研究传统;历史学派将污名置于社会史的背景下进行考量,并引入权力的概念;社会学派则将污名置于社会结构和制度的框架下进行解说,敏锐地指出污名的实质是社会不平等,并揭示了社会不平等与污名交互生产的事实[3]。当前,污名研究在西方形成了多元而成熟的研究模型,如认知情景模型(约翰斯等)、身份威胁模型(迈哲和奥布里恩)、偏见歧视模型(奥泰提等)、社会心理模型(考利甘和维特森)、符号互动和标签模型(赛福、林克等)、结构性决定因素模型(考利甘等)、日常生活道德体验模型(扬等)等[4]。

污名的概念首次进入华人世界,是中国台湾人类学家谢世忠在其1987年出版的《认同的污名——台湾原住民的族群变迁》一书中将“stigma”翻译为“污名”,描述中国台湾地区原住民被歧视的生存状况[3]。20世纪90年代,污名开始进入中国大陆学者的研究视野。进入21世纪,随着中国市场经济的纵深发展和社会转型的剧烈变化,利益格局不断分化,各类社会问题不断涌现,产生了各种污名现象,并成为污名研究的实践来源。当前学界关于污名的研究议题主要集中在心理学、社会学、人类学、政治学、新闻传播学、语言学、教育学、医学(医疗卫生)等领域,围绕身份污名、性别污名、职业污名、阶层污名、群体污名、疾病污名、地域污名、组织污名、行为污名、话语污名等主题展开,呈现研究领域不断拓展、研究主题不断多元化、研究内容不断深入、研究方法不断创新的发展态势。但当前国内学术界关于污名的研究更多聚焦于从个体主义和社会结构的视角理解污名的动因、呈现、功能与影响,尚未形成从国家、民族、种族等角度进行探讨的成熟的研究成果。

1.2 “东亚病夫”污名的历史考察

根据污名理论,“东亚病夫”是中国和所有中国人在世界现代化的历史进程中形成的一种受损身份,这种身份既是西方列强“以文化帝国主义的立场、视角、话语对东方的知识进行生产和形象制造”[5],也是晚清国人在内外交困时局中心理自卑与自励、自强的话语表达。

作为一个政治性的国家污名,“病夫”一词最早出现在1853年,是俄国沙皇尼古拉一世对晚期衰落的奥斯曼帝国(1299—1922年)的形容。其后,“欧洲病夫”成为西方舆论界的常用语,描述一个国家或地区处于长期衰败而又无力改革的窘态与困境,并主要指政府无能。此时,奥斯曼帝国在欧洲的处境与晚清中国的状况极其相似,成为当时清政府引以为镜鉴的对象。1876年1月4日,《申报》的一篇文章称中国“如土耳其国,早已素称病人”[6]。同年10月31日,英国《泰晤士报》在一篇社论中即以“病夫”(sick man)形容中国,文章称“如果东欧事务不再令人振奋,我们应该记得东亚也有其‘病夫’”[7]27。1898年,康有为[8]也以奥斯曼帝国为镜鉴,认为“横览万国,与中国至近形似,比拟同类,鉴戒最切者,莫如突厥矣”,并发出“突厥不亡国,则革命殆不远矣,无可救药矣,岂止削弱而已哉”的感慨。

中日甲午战争彻底暴露了中国的实力,成为“东亚病夫”污名的典型例证与传播“催化剂”,在西方人的“他指”与中国人的“自认”中形成了传播的共振效应。严复是中国近代史上称自己民族为“病夫”的第一人。他于1895年3月在天津《直报》上发表的《原强》[9]一文写道:“盖一国之事,同于人身。今夫人身逸则弱,劳则强,固常理也,然使病夫焉,助人事于超距赢越之间,以是求强,则有速其死而已矣,今之中国,非犹是病夫也耶。”中日甲午战争后,严复的这种“病夫”意识更为强烈,且拓展到各个领域,“在所写文字中从文化、政治、教育、人种等几个角度对比中西差异,指出国之病根和落后的原因”[10]。严复的“病夫”意识旨在唤醒曾经自诩的“天朝上国”,是晚清时期觉醒了的知识精英强烈的忧患意识的体现。1896年,英国《伦敦学校岁报》对中日甲午战争发表评论,称“夫中国——东方病夫也”。当年10月17日,该文以“中国现状”(“The condition of China”)为题被上海《字林西报》(North China Daily News)转载。当年11月30日,上海《字林西报》发表文章《天下四病人》[11],将土耳其、波斯、中国和摩洛哥称为“天下四病人”。

1897年8月11日,梁启超[12]在《时务报》发表文章,称“若今日之中国,则病夫也,不务治病,而务壮士之所行,故吾曰亡天下者,必此言也”。1901年,由中国人在日本东京创刊的《国民报》发表了日本人菊井丛的文章《东方病人》[13],不但将中国称为“病人”,还将中国称为“死人”。1903年,《万国公报》又称“今之东方病夫,徒增至四人乎!在近东之二病夫,曰土耳其,曰波斯;在远东之二病夫,曰中国,曰高丽”[14]。1904年,孙中山也指出,“支那久有‘东方病夫’之称,以世界最良沃之大地,适投欧人之所好”[15]。迄今所知的近代中国第1个明确使用“东亚病夫”这一名词的人应是曾朴,他在1905年出版的小说《孽海花》中,把“东亚病夫”作为其笔名,既反映了无力回天的晚清现状,又回击了外国人的讥笑与嘲弄。陈独秀[16]更是将当时的国家、民族与青年个体均看作“病夫”,发出“人字吾东方病夫国,而吾人之少年青年,几无一不在病夫之列,如此民族,将何以图存”的悲愤之声。

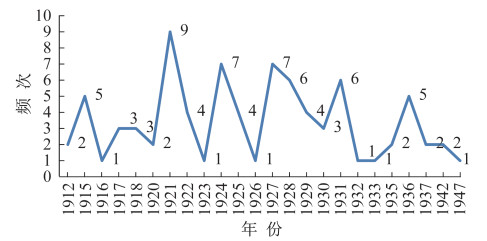

从清朝末年到民国初年,在内忧外患的情境下,对作为“病夫”的中国既有“东方病夫”的称法,也有“东方病人”的指称,这2种说法在清末的中西方舆论界都是主导性说法。相较于“东方病人”,“东方病夫”的污名更为流行,但在此时尚未形成共识性指称。20世纪30年代以后,“东亚病夫”逐渐成为共识性指称,成为中国人无法摆脱的污名。通过对当时重要媒体《申报》中有关“东方病夫”和“东亚病夫”的年度出现频次进行统计,可以揭示这一污名的热度与统一的过程(图 1、图 2),发现民国时期特别是民国初年至20世纪30年代,“东方病夫”广为述及,但以1927年为界,之后“东亚病夫”远远超过“东方病夫”,1949年中华人民共和国成立后“东亚病夫”取代“东方病夫”,占据统治地位[17]。

![]() 图 1 《申报》中有关“东方病夫”的年度频数资料来源:北京爱如生公司《中国近代报刊库·申报》数据库;根据参考文献[17]进行制作。Figure 1. The annual frequency of " Sick man in the East" in the Shenbao

图 1 《申报》中有关“东方病夫”的年度频数资料来源:北京爱如生公司《中国近代报刊库·申报》数据库;根据参考文献[17]进行制作。Figure 1. The annual frequency of " Sick man in the East" in the Shenbao![]() 图 2 《申报》中有关“东亚病夫”的年度频数资料来源:北京爱如生公司《中国近代报刊库·申报》数据库;根据参考文献[17]进行制作。Figure 2. The annual frequency of "Sick man of East Asia" in the Shenbao

图 2 《申报》中有关“东亚病夫”的年度频数资料来源:北京爱如生公司《中国近代报刊库·申报》数据库;根据参考文献[17]进行制作。Figure 2. The annual frequency of "Sick man of East Asia" in the Shenbao2. “东亚病夫”污名的构建脉络

从“东亚病夫”污名形成的历史看,这不仅是一个西方描述中国的话语,也是晚清、民国时期知识精英自我认同、自我建构的符号,国人借助从西方“他者之镜”获取的“自我映像”完成自我的批判自励与耻辱想象,或曰“自我”污名化的建构,使“中国的‘自画像’与‘他者像’中的自我与他者形成了‘同犯’的关系”[18]。可以说,“东亚病夫”污名的形成是一个他者建构与自我建构相结合的过程,这一过程具有3条明显的脉络。

2.1 从西方到中国的空间脉络

“病夫”一词是早在19世纪中叶就流行于西方舆论界的一个政治隐喻,从最初地处欧洲的奥斯曼帝国一国逐步扩大到与奥斯曼帝国类似的全球四国。西方列强发现了中国这个“病夫”,就像发现了新大陆一般欣喜若狂,“因为中国更衰败且拥有更丰富的资源,所以欧洲列强纷纷转而觊觎中国,互相角逐企图接收此一东方病夫所遗留下的更丰富庞大之遗产”[7]29-30。尤其是中日甲午战争以后,西方舆论界不断将“病夫”的政治隐喻应用到讨论晚清中国的政治情况,通过著作、评论、漫画等方式,向外界传达中国的“病夫”形象,如:法国思想家Pierre Leroy⁃Beaulieu[19]在其著作中将中国称为“又一个病夫”;英国知名杂志Punch于1898年刊登以“Another ‘Sick Man’”为标题的讽刺土耳其和中国的漫画,“明白地显示出在此局势下,清中国被视为继土耳其之后的‘今东方又一病夫矣’之形象,在当时西方公共论述中盛行的情况”[7]29。

在西方舆论界不断塑造晚清帝国“东亚病夫”形象之时,中国知识精英也在对这一污名进行体认、加工、整理与广泛传播,《申报》《字林西报》《时务报》等报刊在转载西方评论性文章的同时,将“东亚病夫”的话语融入媒体舆论与公共谈论,使其在中国“落地生根”并“转化变形”——从改革者“用来自我批判和激励‘病国’的写照比喻”“抱持深刻自我反省检讨的态度,甚至援引其说以强化改革的决心”,到“成为所谓国耻和民族之耻的象征,是‘他者’的无情恶意嘲讽,换言之,是一项邪恶的符号”[7]31-56,成为他们鼓吹变法、救亡图存、强国强种、变革国家、改造社会的舆论支撑,实现了Drilik[20]所谓的“自我东方化”(self-orientalizing)。

2.2 从自卑到自强的心理脉络

“东亚病夫”的污名伴随着西方坚船利炮的器物优势、工业化大生产的技术优势和资本主义的制度优势,塑造了晚清国人全面而严重的自卑心态。这种自卑体现在对“器不如人”“技不如人”“制不如人”“文不如人”“种不如人”等各方面的深刻认知上,从冯桂芬[21]的“六不如夷”到胡适[22]的“百事不如人”思想,经由知识精英不断传递给社会公众,通过对日常话语的型构形成了对西方文明极度推崇、对自身文化极力否定的社会自卑心态。但自卑并不是自暴自弃,正确对待自身的问题与差距,往往是自强与超越的内在动力。“东亚病夫”在中国“落地生根”之后,经过中国知识精英的体认与改造,形成了“自我东方化”的“病夫”意识,不管是“病国”还是“病体”,都需通过自强变革来治疗,“病夫”意识成为救亡图存、改革维新以及革命的内生动力。近代以来,从“洋务运动”到“戊戌变法”、从“清末新政”到“新文化运动”,社会各界人士都在为“东亚病夫”从政治、经济、社会、文化、制度以及人的体质等不同角度开出各种“药方”,积极探索中国的自立自强之路,最终中国共产党及其主张在历史的选择和人民的选择中取得胜利,带领中国人民走向了一条民族复兴的伟大道路,甩掉了“东亚病夫”的污名。

2.3 从国家到身体的主体脉络

无论是在西方还是在中国,“病夫”的污名最初均指涉国家的衰落和政府的无能,是一个典型的政治性词汇和隐喻。晚清最初的“病夫”意识是通过师夷长技、变法改革等手段挽救国家、增强国力的观念来源,并未转移到身体上。然而,马克思指出,国家是虚幻的共同体,必须看到“现实中的个人”[23]。沿着这样的逻辑,严复、梁启超、孙中山等人把“强国”的主张推演到“强种”的逻辑上,“强国必先强种”成为“东亚病夫”污名从指向国家到指向身体的内在逻辑。与此同时,“东亚病夫”污名意指的“身体转向”还源于当时中国人的身体确实出了问题,不仅卫生条件较差、婚姻生育太早、缠足裹脚、倡导文弱之风等生活习俗和文化导向影响了中国人的体质,更多的还在于鸦片对中国人身体的毒害。以英国东印度公司为主,西方国家在晚清至民国的100年间向中国输出大量鸦片,梁启超、张之洞等一大批有识之士痛陈吸食鸦片对国人身体的危害,禁烟成为晚清政府挽救国人身体的一项重要任务。其实,“身体问题的呈现与社会的政治变革有着直接的关联,由此推论,在人类社会的政治发展过程中,身体是以不同的方式和途径与政治生活的不同侧面发生联系的”[24]。国家的强大急需“身体的觉醒”,所以,“强种救国”“强国保种”成为当时对抗“东亚病夫”污名的主流思想与主张。

3. 体育对“东亚病夫”的正名:观念、教育与国家

在西方现代体育产生与兴起的背景下,“东亚病夫”污名的身体指向也成为中国体育落后的注脚。中国人虚弱的体质无法支撑强大的体育,“东亚病夫”污名成为西方对中国体育落后的讥讽。如1923年中国香港南华足球队访问澳大利亚墨尔本,当地一家报纸刊登了一幅漫画,把中国球员描绘成扎着辫子、面容憔悴、瘦骨嶙峋、垂头丧气的“烟鬼”形象,标题为“东亚病夫——明日中国队登场之前瞻”[25]。1936年,参加柏林奥运会一无所获的中国代表团在回国途经新加坡时,当地报纸也画了一幅题为“东亚病夫”的羞辱性漫画:在奥运五环下,一群蓄着长辫、身穿长袍马褂、形容枯槁的中国人,用担架抬着一个硕大无比的鸭蛋。在1948年伦敦奥运会期间,当地《镜报》又以漫画讽刺中国人:一个骨瘦如柴的中国人伸着脖子看着1932年一个鸡蛋、1936年一个鸭蛋、1948年一个鹅蛋,并写着“这是中国人的成绩”[26]。“东亚病夫”污名的身体指向呼唤体育的出场。“没有什么比国耻更能促进体育运动”[27]。唤醒国人孱弱的身体,洗刷“东亚病夫”污名与耻辱的历史责任与使命自然而然地就落在了体育身上。所以,中国现代体育从产生开始,就不仅是个人私域的事情,而是作为一个宏大的公共议题被建构在国家叙事之中,始终与国家的强大、民族的复兴紧密联系在一起。

3.1 观念觉醒:强种救国的观念认知机制

在晚清救亡图存的话语体系中,强种救国是根本目标,而方法和途径有很多种。晚清知识精英在内外交迫的形势下,率先革新思想,从观念层面把政府和国家的强大落实到兴办工业、训练军队、改革制度等领域,其中唤醒人对身体的认识,并将身体同构到国家强大的进程中是一项典型的内容。他们认为,身体是国家的身体,体育可以强体强兵、救国强国。通过体育摆脱“东亚病夫”的污名,首先是晚清和民国时期知识精英和有识之士在思想上的觉醒,这种思想的觉醒推动并实现了身体的觉醒。在这一时期,众多思想界、知识界、实务界等的有识之士提出一系列诸如“强国保种”“强种救国”“强国强种”的体育救国思想(表 1),这些思想直指“东亚病夫”所指涉的中国人的身体问题,从观念层面唤醒国人对体质的关注和对体育的重视,为近代中国体育的发展奠定了思想基础和观念前提。

表 1 近代主要体育思想、内容及其代表人物Table 1. The main sport ideas, opinions and their representative figures主要思想 核心内容 代表人物 尚力思潮 增强体力、启蒙心力、塑造强力 严复、梁启超、谭嗣同、胡适、陈独秀、李大钊、鲁迅、蔡元培、毛泽东等 尚武思潮

(民族体育思想)恢复民族尚武精神,国术救国 张之洞、梁启超、张之江等 军事体育思想 体育服务于革命、体育军事化、军国民教育 张之洞、孙中山、黄兴、秋瑾、程登科、张之江等 人民体育思想 坚持健康第一,增强人民体质 陶行知、杨贤江、恽代英、方万邦、毛泽东、朱德等 (1)以社会达尔文主义为基础的“尚力思潮”强调以力强体。“‘病夫’意识作为一种强刺激,导致了中国有史以来第一次‘力’的发现”[28]。严复是中国近代史上引领“尚力”思潮的第一人,他在社会达尔文主义“适者生存”理论基础上,第一次提出了“鼓民力”思想。在严复思想的影响下,一个包括梁启超、谭嗣同、胡适、陈独秀、李大钊、鲁迅、蔡元培、毛泽东等近代知识精英在内的“尚力”群体开始崛起。这一思潮在近半个世纪中经历了3个阶段:“第1阶段为‘力’的发现阶段,力体现为外在的体质生命力量,主要反映在从严复到20世纪初的军国民主义思潮中;第2阶段,‘力’向文学领域渗透,以鲁迅和新文化运动为代表,表现为崇尚情感、意志的‘诗力’‘意力’‘强力’;第3阶段,‘力’向文化哲学领域渗透,即战国策派的‘力’的本体化。”[29]由此形成了一个从增强体力到启蒙心力再到塑造强力的内在逻辑。

(2)以民族体育思想为基础的“尚武思潮”主张以武救国。严格来说,“尚武思潮”是“尚力思潮”的重要内容,但“尚武思潮”并非建立在西方社会达尔文主义基础上,而是立足于中国传统的国粹,主张恢复民族尚武精神。从洋务运动时期出于强兵需要提出的“武术救国论”,到梁启超的尚武主张,再到张之江将“武术”上升为“国术”,奉为“国粹体育”,强调“国术救国”,深刻体现了将“武术”作为“身体手术”的治疗方案,进而开启了“以国术表征为主线,以军事化、体育化和竞技化为生产方式的自上而下的武术现代化生产”[30]进程。

(3)以体育服务于革命需要为基础的军事体育思想旨在以体强兵。中日甲午战争后,中国政局不稳,战乱频仍。革命需要强健的体魄,由此而生的“体育为革命服务”的军事体育思想盛极一时:张之洞制定的癸卯学制就提出“学堂兵操万不可少”;革命派的孙中山、黄兴、秋瑾等均提倡军事体育,主张实行军国民教育,通过体育培养革命骨干;程登科主张“体育必须军事化”,张之江也主张武术的军事化[31]。

(4)以体育服务国民健康为基础的人民体育思想追求以体增质。除通过体育将个人的“身体”建构在国家民族的宏大叙事之外,也有一部分有识之士倡导体育应与卫生保健相结合,以促进健康、增强人民体质为目的。如:陶行知、杨贤江、恽代英等都主张体育应与健康、卫生、保健相结合,坚持“健康第一”的观点,运动和卫生是促进健康的两大手段;方万邦主张“生活化的体育”,认为“体育完全是一种生活的方法”[32];毛泽东、朱德等关于体育强身健体、增强人民体质的观点更是人民体育思想的重要内容。

3.2 身体教育:体育强国的教育机制

教育是一个国家和民族走向强大的基石。近代以来,发展教育成为唤醒民众意识、救亡图存的重要途径。在“东亚病夫”污名的语境下,从京师大学堂的建立到现代教育体系的形成,教育同样被建构在“教育救国”“教育强国”的国家叙事之中,西方教育模式不断被引入,教育理念持续更新,课程设置不断改革。从体育的角度看,体育教育的兴起既是体育救国的行动体现,也是教育救国的内在要求,成为这一时期对抗“东亚病夫”污名的重要途径,它让体育承担起培育新人、改变“东亚病夫”形象的使命,为后来我国大力发展体育,为“东亚病夫”正名提供了知识储备和人才支撑。

(1)通过将体育课程纳入国家教育体系,由“育个人之身体”上升为“为国家育身体”。在洋务运动时期,李鸿章等强调军事训练要作为教育的内容,在创办的武备学堂、洋务学堂等一批新式学堂中都要进行体育训练。在当时的北洋水师学堂中,“属于体育课程的内容,有击剑、刺棍、木棒、拳击、哑铃、算术竞走、三足竞走、羹匙托物竞走、跳远、跳高、跳栏、足球、爬桅、游泳、平台、木马、单杠、双杠及爬山等”[33]。1903年,张之洞主持制定的癸卯学制将体操纳入整个正规的学校体制,形成了“既设学校,必有体操,无体操几不成其为学校矣”[34]的局面。民国初期颁布的壬子学制(1912—1913年)仍规定中小学要设“体操”一科,以“兵操”为主,同时又有田径、球类运动等课外活动。1922年颁布的壬戌学制(《学校系统改革方案》)和1923年颁布的中小学课程标准纲要将学校“体操科”改名为“体育科”。体育课程被纳入国家教育体系,通过国家教育行为,把“育个人之身体”上升为“为国家育身体”,既是国家的统一意志,也是国家的统一行为,个人的身体通过体育被建构在国家机体之中。

(2)通过培养体育留学生,借助欧、美、日等地区或国家教育力量为我国培育体育人才。自1847年容闳第一个赴美留学之后,李鸿章[35]等洋务派人士认为“选募学生出洋肄习西学,培养人才,实为中国自强之本”,并促成了1872年中国第一批留学生赴美留学。留学生成为中国近代社会转型尤其是体育教育发展的重要力量:一方面,留学生在国外率先通过身体接触西方现代体育,广泛参与体育活动,对体育有了认知与体验,回国后身体力行推广体育运动;另一方面,在留学生群体中,从中国历史上第一个体育专业留学生徐傅霖开始[36],体育留学生群体不断扩大,民国时期占到了留学生总人数的1/5左右[37],这些体育留学生“在消除近代以来形成的‘东亚病夫’这一刻板印象、树立中国人新形象的过程中发挥了重要的作用”[38]。

(3)通过创办体育类学校推动身体教育普及化,为国家强大奠定体育人才基础。创办体育类专科学校是中国近代体育发展的一大特点,尤其以归国后的留学生创办的体育类学校居多,如徐傅霖在上海创办了中国体操学校,傅球、庞醒跃创办了上海东亚体育专科学校,陈英梅创办了上海女青年会体育师范学校等。由表 2可以看出,“不做东亚病夫”“发挥尚武精神”“培养体育师资”“强健体格”等成为这些学校的办学宗旨或办学思想。在晚清和民国时期,这些学校的创办为中国国家的发展与强大奠定了体育人才基础。中华人民共和国成立后,大批体育类院校的大部分师资由这些学校培养,如办学32年的上海东亚体育专科学校培养了丁景清、孙丙熊、吴子彬、吴邦伟、周士彬、章钜林、董承良等著名体育教育家,后来成为华东体育学院(今上海体育学院)的建校“元老”与骨干力量。

表 2 晚清和民国时期上海体育类专门学校创办情况Table 2. The establishment of the sports specialized schools in Shanghai during the period of Late Qing and Republic of China学校名称 创办年份 性质 创办/负责人 办学宗旨/思想 停办/变更时间与人才培养情况 松江府娄县劝学会体操传习所 1905 私立 何亚雄 “重视体育,加强武备”“不做东亚病夫” 1908年停办。共办4期,每期毕业生数十人 中国体操学校 1907 私立 徐一冰、徐傅霖、王季鲁等 提倡正当体育,发挥全国尚武精神,养成完全体操教师,以备教育界专门人才 1927年停办。共培养36届学生1 531人 上海中国女子体操学校 1910 私立 汤剑娥 施以适当之教育,养成知识技能完全之女教员 1937年停办 上海女青年会体育师范学校 1915 私立 陈英梅 以培养中等以上的体育师资为宗旨 1924年并入金陵女子大学。共培养9届学生约150人 上海东亚体育专科学校 1918 私立 庞醒跃、博球等 以培养中学体育教师和体育行政管理人员为宗旨 1951年并入华东师范大学。共办专科46届、毕业生1 500余人,连同体育师范及童子军教练员训练班毕业生3 000余人 上海中华体育学校 1918 私立 须家桢 — 1919年迁往苏州 两江女子体育专科学校 1922 私立 陆礼华 致力于中国妇女解放,强健妇女体格,培养女子体育师资,为在中国开展女子体育运动训练骨干 1956年交上海市人民政府接办。共办22届,毕业生共1 000余人 上海体育师范学校 1923 私立 吴志青 — 1924年停办 精武体育会体育师范学校 1923 私立 卢炜昌 — 1924年停办 上海沪江女子体育专科学校 1924 私立 孙和宾 — 1926年停办 华东体育学校 1925 私立 — 1926年更名为华东体育专门学校 东南女子体育学校 1925 私立 余子玉、秦醒世 培养女体育教师,注重基础学科和文化知识的教学 1942年停办。毕业生17届,共1 000余人 华东体育专门学校 1926 私立 张东屏 — 1928年停办 上海中国体育学校 1930 私立 顾拯来 — 1932年停办 中华女子体育学校 1930 私立 孙一鸣 — 1930年停办 江南体育师范学校 1932 私立 王复旦 — 1936年停办 上海市立体育专科学校 1936 公立 吴铁城 — 1937年停办,1945年复办,1949年5月由上海市人民政府接管 资料来源(部分):罗时铭.中国体育通史(第三卷).北京:人民体育出版社,2008;国家体委体育文史工作委员会.中国近代体育文选.北京:人民体育出版社, 1992;蔡扬武,刘雅丽.上海体育志.上海:上海社会科学出版社,1996;吴若熙,王庆军.从清末到民国时期上海体育类专科学校的肇始、发展及历史意义.首都体育学院学报,2016,28(5):427-431。

注:“—”表示未见记载或未检索到。3.3 形象建构:个体与国家的同构机制

面对外部力量,个人就是国家的代表,个人代表着国家、意味着国家、等同于国家。体育参与国家构建的过程是个体与国家共同动员体育力量,建构国家形象的过程。

(1)通过擂台比武的实践与故事想象,民间与官方形成一体化同构的自强力量。在晚清和民国时期的受辱语境下,相伴而来的还有国外各种官方、半官方和民间的西洋拳师,大多来自当时对中国侵略最严重的俄国、美国、英国、日本等国,依仗自身肉体的力量,赤裸裸地污蔑中国人为“东亚病夫”,一批武术家的出场应战成为当时一种特殊的社会现象(表 3)。在当前的比武叙事和“口述历史”中,西洋拳师基本都态度傲慢、带着对中国人“东亚病夫”的蔑称出场,最终中国武师大胜西洋拳师、中国武术大胜西洋拳击,这不仅是比赛的胜利,更宣示了国人身体对洋人身体的胜利、中华民族对外族他者的胜利、中国文明对西方文明的胜利。这种胜利的隐喻满足了中国人不是“病夫”、不做“病夫”的心理需求,也是破除与消解“东亚病夫”污名的重要途径。他们共同将肌肉的“力量”建构到拯救国家与民族的实践努力中,唤醒了强大的民族主义情感。面对国外大力士的挑衅,晚清和民国时期有一大批武术家为祛除“东亚病夫”的污名而掀起了比武热潮,尤其在武术获得“国术”的地位以后,伴随着国人的期望与想象,中国与西方国家之间各种力量的比试上升为审视国族命运的符号,被塑造入“自强”“雪耻”的话语体系,为洗刷“东亚病夫”的污名作出贡献。

表 3 晚清和民国时期部分中国武术界人士与外国拳师比武情况一览Table 3. The situation of partial contest between the Chinese martial artists and foreign boxers during the period of Late Qing and Republic of China年份 地点 比武双方 比武结果 1888 天津 车永宏与坂三太郎(日本) 战胜 1901 天津 霍元甲与卡洛夫(俄国) 对方失约 1909 沈阳 孙禄堂与彼得洛夫(俄国) 战胜 1909 上海 霍元甲与奥皮音(英国) 对方失约 1909 上海 霍元甲与日侨武士(日本) 战胜 1918 北京 韩慕侠与康泰尔(俄国) 战胜 1918 北京 王子平与康泰尔(俄国) 战胜 1919 青岛 王子平与阿拉曼(美国) 战胜 1919 青州 王子平与柯芝麦(德国) 战胜 1919 济南 王子平与宫本氏(日本) 战胜 1919 上海 陈子正与M大力士(美国) 战胜 1920 北京 孙禄堂与坂田一雄(日本) 战胜 1921 上海 王子平与沙利文(美国) 战胜 1922 新加坡 陈子正与M拳击家(英国) 战胜 1925 上海 佟忠义与山井一郎(日本) 战胜 1929 上海 王芗斋与英格(匈牙利) 战胜 1930 上海 孙禄堂与日本六大格斗高手 战胜 1930 东京 杨法武与3名日本柔道高手 战胜 1936 南京 马金镖与麦克鲁(美国) 战胜 1940 北京 王芗斋与泽井健一、渡边、八田、宇作美(日本) 战胜 1943 上海 蔡龙云与马索洛夫(俄国) 战胜 1946 上海 蔡龙云与鲁塞尔(美国) 战胜 1950 北京 王芗斋与诺尔瓦茨力(匈牙利) 战胜 资料来源(部分):王文清.车氏形意拳的形成与发展.体育文史,1993(6):8-10;王菊蓉.王子平与武术.上海:上海教育出版社,1992:51-62;童旭东.孙氏武学研究.北京:中国书籍出版社, 2008:11-14;张山.中国武术百科全书.北京:中国大百科全书出版社,1998:550-588;史永琴.山东回族武术与武术家杨法武.回族研究,2018(1):140-143;马金宝.回族武术与近现代著名爱国武术家.黑龙江民族丛刊,2005(1):90-93;王波,杨晓艇.去形留意:谈王芗斋对后世拳法的改造和影响.兰台世界,2014(4):104-105。

注:表 3内容系笔者根据收集的相关资料整理而成,其中以口述、回忆、民间、文学描述性资料居多,有的无法进行严格的历史考证, 个别描述还带有虚构、夸张的成分;同时,目前资料大多记录了中国人比武成功的案例,迎合了中国人必胜、中国武术必胜的心理需求。(2)建构运动员代表国家为国比赛、为国争光机制,以体育竞技成绩展示令人自豪的国家形象。为摆脱“东亚病夫”的污名,通过参与竞技体育证明自己的体育实力是一条显而易见的捷径。从晚清到民国,再到共产党领导下的中华人民共和国,虽然意识形态不同,但在体育对国家建设重大意义的理解与认知上是一致的。因此,社会各界尤其是政府对体育的重视与倡导得到了很好的延续,通过参与国际体育比赛、融入国际体育大家庭摆脱“东亚病夫”污名、重塑中国形象的努力一直在持续。最具代表性的是中国人参加奥运会的辛酸历程,通过走上“奥运舞台”、争取“奥运成绩”、举办“奥运盛会”祛除“东亚病夫”污名并以此展示民族力量,是近代以来中国人共同的梦想,因为对于正在找寻国家出路的中国人而言,体育运动“是一条通向民族复兴并实现与他国平起平坐的大道,是使自己国家成为受尊敬的强国的方法”,“可以表述中国人的国家主义、中华民族身份认同感,甚至作为中国人的意义”[39]32⁃33。随着基督教青年会将现代体育尤其是奥运会引入中国,中国人很自然地表达了参加奥运会的愿望。20世纪初的《天津青年》是一个宣传现代体育理念、讨论中国参与奥运会的重要平台,基督教青年会的宣传推介与中国人自身参与体育的主动意愿形成了共鸣,开启了中国人向往奥运、参与奥运的征程。从1932年刘长春作为4亿中国人的唯一代表参加第10届洛杉矶奥运会,到1984年第23届奥运会许海峰代表中国获得了第1枚奥运金牌,再到2008年中国举办奥运会并位居金牌榜榜首,用了近80年的时间,“在过去100年里,中国人对西方体育运动的兴趣主要是由一种建立现代国家身份的集体渴望来推动的,也就是说为了救国,为了脱掉中国‘东亚病夫’的帽子,让中国强大起来,不受威胁”[39]309。这个过程是祛除“东亚病夫”污名的艰辛历程,更是中国不断走向体育强国的象征与隐喻。

(3)积极举办国内运动会尤其是承办大型国际体育比赛,以赛事的成功举办代表并凸显国家综合实力。晚清至民国时期,共举办了7届全国运动会,当时的全国运动会具有浓厚的救亡色彩,承载了强国强种、救国救种、民族复兴的历史责任,如当时的中央政府认为,“救国救种的唯一要图,就在提倡体育”“今后民族复兴之大业,即应于运动场中建立其基础”[40]。全国运动会的举办向国内和国际社会展示了当时中国竞技体育发展的成绩,在一定程度上有力回击了西方列强对中国人“东亚病夫”的蔑称。中华人民共和国成立后,从1959年举办第1届全运会至今已举办13届,还有一系列综合性运动会,如全国青年运动会、全国大学生运动会、少数民族传统体育运动会等。这些体育赛事对于推动中国竞技体育发展、增强人民体质、弘扬体育精神发挥了重要作用。与此同时,政府积极申办国际大型体育赛事,从1990年亚运会、1993年东亚运动会等区域性运动会到2008年北京奥运会、2014年南京青奥会以及2022年北京冬奥会等综合性、世界性运动会,中国均以自己的实力彻底甩掉了“东亚病夫”的帽子,正在从体育大国向体育强国迈进,用“体育强国梦”助力中华民族伟大复兴“中国梦”的实现。

从观念到教育再到国家是一个相互融合、不断同构的逻辑关系,国家通过体育塑造个体,然后实现个体与国家的同构——从国家到个体,再从个体到国家。在此过程中,观念的启蒙推动思想的觉醒,将近代体育观念弥散到个人、组织与国家之中,引领传统国人对体育的认知发生前所未有的变化;教育是体育启蒙的基础,通过身体的教育,不但可为国家提供强壮的劳动力,还可为国家提供支撑现代体育发展的体育专门人才;观念与教育不断型构国家意义上的体育,不管是个人行为还是国家行为,只要是与“他者”进行竞争与比赛,即代表国家,是为国家而战。体育的这种国家意义在近现代中国现代化的国家构建过程中,与国家整合为一体。体育与国家的同构使体育的举国体制和“体育强国梦”助力“中国梦”的话语体系成为中国现代国家建设的特有现象。

4. 余论:“新东亚病夫”的隐忧

近代以来,作为中国人集体记忆的“东亚病夫”污名伴随着中国人走过了100多年的历史。中华人民共和国成立后,尤其是改革开放40多年来,在党的领导下,中国在政治、经济、文化、社会等各方面都取得了令世界瞩目的伟大成就,由于体质孱弱、医疗卫生条件落后、健康水平较低而形成的“东亚病夫”污名,伴随着经济的发展、国力的强大、人民生活和健康水平的提高已经成为历史。在这一过程中,体育发挥了不可替代的作用,也承载了前所未有的使命。然而,一个时代有一个时代的问题,发展之后的问题可能比此前的问题更多。就人民体质和健康水平而言,中国依然面临着不容乐观的现状。

从疾患角度看,据《中国科学报》[41]报道,目前中国有“2亿心血管疾病患者,1.14亿成年糖尿病患者,3 000万退行性疾病与骨疾病患者,3 000万精神疾病患者,每年新增320万癌症患者,还有众多的肝炎、结核病患者……”。从体质角度看,中国青少年体质状况依然堪忧,如:宜昌某中学初一一个班级进行引体向上体能测试,全班20名学生,有2名学生做了2个以上,1名学生做了1个,剩余的学生1个都做不了,甚至握住单杠后几秒都坚持不了;上海某高中一半学生引体向上得零分[42];国家卫健委发布数据显示,我国6~17岁儿童青少年超重率为9.6%,肥胖率为6.4%,二者相加达到16%[43];中国青少年的相关健康指标与欧、美、日、韩等地区或国家相比都比较落后,日本的《钻石周刊》文章也认为中国儿童的体质较弱[44]。除此之外,中国的食品安全、环境污染、社会压力等方面的问题也都导致不少人出现体质、心理、人格等多方面的健康问题,“中国大多数人的健康状况的下降会有导致中国实际变成新的‘东亚病夫’的危险”[39]312。以上问题引发了有关人士对于“新东亚病夫”的隐忧[45]。

关于“新东亚病夫”的隐忧,不仅是具体的个人的体质问题,更是一个社会健康发展、国家强大和民族复兴的基础性问题,关系到我国“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴“中国梦”的实现。习近平总书记指出,“体育强国梦与中国梦紧密相连”“体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。体育强则中国强,国运兴则体育兴”。体育与国运紧密相连,是国家强大的重要标志。为此,应进一步强化体育在中国现代国家建设中的地位与作用,继续把体育纳入以“两个一百年”和“中国梦”为时代话语体系的中国现代国家建设的整体目标,从中国特色社会主义现代化强国建设的历史维度认识、理解和定位新时代的体育。同时,继续发挥体育“增强人民体质”的功能与作用,坚持以人民为中心的思想,推动全民健身、竞技体育、体育产业、学校体育等全面发展,切实推进体育强国和健康中国建设,为中华民族伟大复兴作出新时代的贡献。

-

图 1 《申报》中有关“东方病夫”的年度频数

资料来源:北京爱如生公司《中国近代报刊库·申报》数据库;根据参考文献[17]进行制作。

Figure 1. The annual frequency of " Sick man in the East" in the Shenbao

图 2 《申报》中有关“东亚病夫”的年度频数

资料来源:北京爱如生公司《中国近代报刊库·申报》数据库;根据参考文献[17]进行制作。

Figure 2. The annual frequency of "Sick man of East Asia" in the Shenbao

表 1 近代主要体育思想、内容及其代表人物

Table 1 The main sport ideas, opinions and their representative figures

主要思想 核心内容 代表人物 尚力思潮 增强体力、启蒙心力、塑造强力 严复、梁启超、谭嗣同、胡适、陈独秀、李大钊、鲁迅、蔡元培、毛泽东等 尚武思潮

(民族体育思想)恢复民族尚武精神,国术救国 张之洞、梁启超、张之江等 军事体育思想 体育服务于革命、体育军事化、军国民教育 张之洞、孙中山、黄兴、秋瑾、程登科、张之江等 人民体育思想 坚持健康第一,增强人民体质 陶行知、杨贤江、恽代英、方万邦、毛泽东、朱德等 表 2 晚清和民国时期上海体育类专门学校创办情况

Table 2 The establishment of the sports specialized schools in Shanghai during the period of Late Qing and Republic of China

学校名称 创办年份 性质 创办/负责人 办学宗旨/思想 停办/变更时间与人才培养情况 松江府娄县劝学会体操传习所 1905 私立 何亚雄 “重视体育,加强武备”“不做东亚病夫” 1908年停办。共办4期,每期毕业生数十人 中国体操学校 1907 私立 徐一冰、徐傅霖、王季鲁等 提倡正当体育,发挥全国尚武精神,养成完全体操教师,以备教育界专门人才 1927年停办。共培养36届学生1 531人 上海中国女子体操学校 1910 私立 汤剑娥 施以适当之教育,养成知识技能完全之女教员 1937年停办 上海女青年会体育师范学校 1915 私立 陈英梅 以培养中等以上的体育师资为宗旨 1924年并入金陵女子大学。共培养9届学生约150人 上海东亚体育专科学校 1918 私立 庞醒跃、博球等 以培养中学体育教师和体育行政管理人员为宗旨 1951年并入华东师范大学。共办专科46届、毕业生1 500余人,连同体育师范及童子军教练员训练班毕业生3 000余人 上海中华体育学校 1918 私立 须家桢 — 1919年迁往苏州 两江女子体育专科学校 1922 私立 陆礼华 致力于中国妇女解放,强健妇女体格,培养女子体育师资,为在中国开展女子体育运动训练骨干 1956年交上海市人民政府接办。共办22届,毕业生共1 000余人 上海体育师范学校 1923 私立 吴志青 — 1924年停办 精武体育会体育师范学校 1923 私立 卢炜昌 — 1924年停办 上海沪江女子体育专科学校 1924 私立 孙和宾 — 1926年停办 华东体育学校 1925 私立 — 1926年更名为华东体育专门学校 东南女子体育学校 1925 私立 余子玉、秦醒世 培养女体育教师,注重基础学科和文化知识的教学 1942年停办。毕业生17届,共1 000余人 华东体育专门学校 1926 私立 张东屏 — 1928年停办 上海中国体育学校 1930 私立 顾拯来 — 1932年停办 中华女子体育学校 1930 私立 孙一鸣 — 1930年停办 江南体育师范学校 1932 私立 王复旦 — 1936年停办 上海市立体育专科学校 1936 公立 吴铁城 — 1937年停办,1945年复办,1949年5月由上海市人民政府接管 资料来源(部分):罗时铭.中国体育通史(第三卷).北京:人民体育出版社,2008;国家体委体育文史工作委员会.中国近代体育文选.北京:人民体育出版社, 1992;蔡扬武,刘雅丽.上海体育志.上海:上海社会科学出版社,1996;吴若熙,王庆军.从清末到民国时期上海体育类专科学校的肇始、发展及历史意义.首都体育学院学报,2016,28(5):427-431。

注:“—”表示未见记载或未检索到。表 3 晚清和民国时期部分中国武术界人士与外国拳师比武情况一览

Table 3 The situation of partial contest between the Chinese martial artists and foreign boxers during the period of Late Qing and Republic of China

年份 地点 比武双方 比武结果 1888 天津 车永宏与坂三太郎(日本) 战胜 1901 天津 霍元甲与卡洛夫(俄国) 对方失约 1909 沈阳 孙禄堂与彼得洛夫(俄国) 战胜 1909 上海 霍元甲与奥皮音(英国) 对方失约 1909 上海 霍元甲与日侨武士(日本) 战胜 1918 北京 韩慕侠与康泰尔(俄国) 战胜 1918 北京 王子平与康泰尔(俄国) 战胜 1919 青岛 王子平与阿拉曼(美国) 战胜 1919 青州 王子平与柯芝麦(德国) 战胜 1919 济南 王子平与宫本氏(日本) 战胜 1919 上海 陈子正与M大力士(美国) 战胜 1920 北京 孙禄堂与坂田一雄(日本) 战胜 1921 上海 王子平与沙利文(美国) 战胜 1922 新加坡 陈子正与M拳击家(英国) 战胜 1925 上海 佟忠义与山井一郎(日本) 战胜 1929 上海 王芗斋与英格(匈牙利) 战胜 1930 上海 孙禄堂与日本六大格斗高手 战胜 1930 东京 杨法武与3名日本柔道高手 战胜 1936 南京 马金镖与麦克鲁(美国) 战胜 1940 北京 王芗斋与泽井健一、渡边、八田、宇作美(日本) 战胜 1943 上海 蔡龙云与马索洛夫(俄国) 战胜 1946 上海 蔡龙云与鲁塞尔(美国) 战胜 1950 北京 王芗斋与诺尔瓦茨力(匈牙利) 战胜 资料来源(部分):王文清.车氏形意拳的形成与发展.体育文史,1993(6):8-10;王菊蓉.王子平与武术.上海:上海教育出版社,1992:51-62;童旭东.孙氏武学研究.北京:中国书籍出版社, 2008:11-14;张山.中国武术百科全书.北京:中国大百科全书出版社,1998:550-588;史永琴.山东回族武术与武术家杨法武.回族研究,2018(1):140-143;马金宝.回族武术与近现代著名爱国武术家.黑龙江民族丛刊,2005(1):90-93;王波,杨晓艇.去形留意:谈王芗斋对后世拳法的改造和影响.兰台世界,2014(4):104-105。

注:表 3内容系笔者根据收集的相关资料整理而成,其中以口述、回忆、民间、文学描述性资料居多,有的无法进行严格的历史考证, 个别描述还带有虚构、夸张的成分;同时,目前资料大多记录了中国人比武成功的案例,迎合了中国人必胜、中国武术必胜的心理需求。 -

[1] 姚星亮.污名:差异政治的主体建构及其日常实践[M].北京:社会科学文献出版社, 2017:12-15 [2] 戈夫曼.污名: 受损身份管理札记[M].宋立宏, 译.北京: 商务印书馆, 2009: 3-4 [3] 郭金华.污名研究:概念、理论和模型的演进[J].学海, 2015(2):99-109 doi: 10.3969/j.issn.1001-9790.2015.02.011 [4] 唐魁玉, 徐华.污名化理论视野下的人类日常生活[J].黑龙江社会科学, 2007(5):141-144 doi: 10.3969/j.issn.1007-4937.2007.05.038 [5] 逄増玉.东亚病夫、醒狮与涅槃凤凰:晚清到五四时期中国形象的书写与传播[J].现代传播, 2008, 21(6):23-25 http://www.cqvip.com/qk/88668x/200812/29385674.html [6] 英大臣宣谕补述[N].申报, 1876-01-04(1) [7] 杨瑞松.病夫、黄祸与睡狮:"西方"视野的中国形象与近代中国国族论述想像[M].台北:政大出版社, 2010 [8] 康有为.进呈突厥削弱记序(1898年6月)[M]//汤志钧.康有为政论集: 上.北京: 中华书局, 1981: 298-300 [9] 严复.原强[C]//中国科学院哲学研究所中国哲学史组.中国哲学史资料选辑: 近代之部: 下.北京: 中华书局, 1962: 369 [10] 李力研.野蛮的文明:体育的哲学宣言[M].北京:中国社会科学出版社, 1998:295 [11] 天下四病人[N].字林西报, 1896-11-30(1) [12] 梁启超.续论变法不知本原之害[N].时务报, 1897-08-11(1) [13] 东方病人[N].国民报, 1901-01-16(3) [14] 东方病夫之伴侣[N].万国公报, 1903-10-04(1) [15] 中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室, 广东省社会科学院历史研究室.孙中山全集:1890-1911:第1卷[M].北京:中华书局, 1981:243 [16] 陈独秀.独秀文存[M].合肥:安徽人民出版社, 1996:43 [17] 苏全有.论"东方病夫"到"东亚病夫"的流变[J].求索, 2014(6):160-164 http://www.cqvip.com/QK/80160X/201406/661811846.html [18] 刘建辉.产生自日本的中国"自画像"[M]//中国社会科学研究会.中国与日本的他者认识.北京: 社会科学文献出版社, 2004: 84 [19] LEROY-BEAULIEU P.The awakening of the East:SiberiaJapan-China[M].London:William Heinemann, 1990:183

[20] DRILIK A.The postcolonial aura:Third world criticism in the age of global capitalism[M].Boulder:Westview Press, 1997:113

[21] 冯桂芬.校邠庐抗议[M]//采西学议: 冯桂芬马建忠集.沈阳: 辽宁人民出版社, 1994: 84 [22] 胡适.介绍我自己的思想[M]//胡适全集: 第4卷.合肥: 安徽教育出版社, 2003: 667 [23] 马克思恩格斯选集: 第一卷[M].北京: 人民出版社, 1995: 84-71 [24] 王海洲.合法性的争夺:政治记忆的多重刻写[M].南京:江苏人民出版社, 2008:149 [25] 汪智.20世纪的中国:体育卫生卷[M].兰州:甘肃人民出版社, 2000:1-7 [26] 何启君.中国近代体育史[M].北京:北京体育学院出版社, 1989:163-176 [27] 柯林斯.体育简史[M].王雪莉, 译, 北京:清华大学出版社, 2017:41 [28] 郭国灿. "力"的发现:近代中国尚力思潮的透析[J].体育与科学, 1989(6):1 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TYYK198906000.htm [29] 郭国灿.近代尚力思潮的演变及其文化意义[J].学习与探索, 1990(2):30-40 http://www.cqvip.com/QK/81292X/199002/1002866432.html [30] 戴国斌.中国武术的文化生产[M].上海:上海人民出版社, 2015:114-140 [31] 何叙.中国近现代体育思想的传承与演变[M].北京:人民出版社, 2013:116-304 [32] 国家体委体育文史工作委员会.中国近代体育文选[M].北京:人民体育出版社, 1992:250 [33] 王恩溥.谈谈六十三年前的体育活动[C]//中国体育史参考资料: 第3辑.北京: 人民体育出版社, 1958: 121-122 [34] 成都体育学院体育史研究所.中国近代体育史资料[M].成都:四川教育出版社, 1988:108 [35] 李鸿章.肄习西学请奖折[C]//陈学恂, 陈景磐.清代后期教育论著选: 上册.北京: 人民教育出版社, 1997: 210 [36] 罗时铭.徐傅霖:中国历史上的第一个体育专业留学生小考[J].体育文化导刊, 2016(1):180-182 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TYWS201601043.htm [37] 熊汉涛.民国时期我国体育留学教育活动探微[J].兰台世界, 2014(28):99-100 doi: 10.3969/j.issn.1006-7744.2014.28.064 [38] 张宝强. "东亚病夫"一词的由来与体育专业留学生的抗争[J].南京体育学院学报(自然科学版), 2017, 16(2):1-5 http://www.cqvip.com/QK/84452X/201702/672333523.html [39] 徐国琦.奥林匹克之梦: 中国与体育1895-2008[M].崔肇钰, 译.广州: 广东人民出版社, 2019 [40] 吴文忠.中国体育发展史[M].台北:三民书局, 1981:151-153 [41] 中国人或将成为新"东亚病夫"?[N].中国科学报, 2015-03-10(1) [42] 初中引体向上, 全军覆没!我们在努力培养新时代的"东亚病夫"?[EB/OL].[2019-04-22]. http://dy.163.com/v2/article/detail/EDB21OU60514GD8C.html [43] 央视网.我国青少年两大健康问题过度依赖网络儿童青少年超重[EB/OL].[2019-04-22].http://edu.china.com.cn/2018-09/26/content_64078395.htm [44] 树文, 周凯.让青少年体魄强起来[EB/OL].[2019-04-22]. http://www.xinhuanet.com//2018-11/17/c_1123727678.htm [45] 中国新闻网.体育界委员疾呼: 青少年有成"新东亚病夫"之虞[EB/OL].[2019-04-22].http://www.chinanews.com/edu/edu-jysp/news/2010/03-04/2152212.shtml -

期刊类型引用(10)

1. 赵犇,相建华,刘艳妮,武晓敏. 尤金·山道与中国健美运动的开端:溯源、影响及启示. 上海体育大学学报. 2025(05): 103-114 .  本站查看

本站查看

2. 徐赣丽,杜倩. 生活革命背景下的都市新民俗:中产人群的健身消费. 青海民族大学学报(社会科学版). 2024(02): 86-94 .  百度学术

百度学术

3. 袁坤. 近代中医师考试制度化的内在动因及建构样态. 淮北师范大学学报(哲学社会科学版). 2024(03): 62-68 .  百度学术

百度学术

4. 刘琰. 青年毛泽东游学观的四维审视. 新楚文化. 2024(28): 4-7 .  百度学术

百度学术

5. 张玉胜,刘家韵. 多元维度视角下体育污名化社会现象根源及其治理研究. 辽宁体育科技. 2023(04): 70-75 .  百度学术

百度学术

6. 金玉柱,崔如杰,陈保学. 李小龙“志气、骨气、底气”的武术精神意涵论绎. 体育与科学. 2023(04): 67-75 .  百度学术

百度学术

7. 董刚,金玉柱,陈保学,刘鼎泰. 民国时期中国武术的身体政治逻辑及其现代意义. 武汉体育学院学报. 2022(01): 63-70 .  百度学术

百度学术

8. 王智慧,赵妍,高一兵. 体育强国:以关键词为视角的学术思想史叙事. 体育与科学. 2021(02): 1-11+22 .  百度学术

百度学术

9. 王资博. 中国共产党百年体育强国理想承扬的逻辑理路. 中共南宁市委党校学报. 2021(02): 1-7 .  百度学术

百度学术

10. 赵富学. 中国共产党体育强国建设的百年探索. 体育科学. 2021(09): 3-14+23 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(11)

下载:

下载: