Legal Structure and Its Improvement Path of the Audiovisual Information Rights of Sports Events under the New Sports Law

-

摘要:

新《体育法》第52条第2款为体育赛事组织者等创设了体育赛事视听信息权。在内部法律构造上,体育赛事视听信息权的客体为体育赛事视听信息,主体为体育赛事组织者和俱乐部等信息提供者,内容包含了固定权、复制权、发行权、广播权和信息网络传播权5项子权利。“营利目的”属于权利的限制性要素。在外部法律构造上,体育赛事视听信息权属于《民法典》第126条规定的“民事主体享有法律规定的其他民事权利和利益”。目前,新《体育法》第52条第2款在规范表述上存在较高的原则性和不确定性,为避免其产生适用上的分歧而沦为体育产业发展背景下的“应景之作”,对于该条文须加以完善,包括调整权利的体系归属、正面界定权利内容、细化权利类型、对目的性要素进行改造以及引入权利限制制度。

Abstract:Paragragh 2 of Article 52 of the new Sports Law creates the right of audiovisual information of sports events for sports event organisers and other relevant rights holders. In terms of the internal legal structure, the object of the right of audiovisual information of sports events is the audiovisual information of sports events, the subject of the right is the information providers such as sports event organisers and clubs, and the content contains five sub-rights: the right of fixation, the right of reproduction, the right of distribution, the right of broadcasting and the right of information network transmission; while the purpose of profit belongs to the restrictive element of the right. In terms of the external legal structure, the right to the audiovisual information of sports events falls within the scope of Article 126 of the Civil Code, which states that "civil subjects shall enjoy other civil rights and interests as provided for by law". At present, paragragh 2 of Article 52 of the new Sports Law shows a high degree of principle and uncertainty in its legal formulation. To avoid differences in its application, this article must be improved, including the adjustment of the system of rights attribution, the positive definition of the content of rights, the refinement of the types of rights, the transformation of the purposive element and the introduction of the system of restrictive rights.

-

党的二十大报告重申了“促进群众体育和竞技体育全面发展,加快建设体育强国”的重要目标。近年来,我国体育强国建设卓有成效,体育产业规模逐年扩增,成为助推经济增长的新动能。强化体育产业发展的法治保障对于充分开发体育赛事资源,建设现代化体育强国具有基础性的支撑作用。2022年6月24日,新修订的《中华人民共和国体育法》(以下简称“新《体育法》”)由十三届全国人大常委会第三十五次会议表决通过。其中,新增的第52条第2款“未经体育赛事活动组织者等相关权利人许可,不得以营利为目的采集或者传播体育赛事活动现场图片、音视频等信息”,回应了学界长期以来争论不休的“体育赛事转播权”入法问题,确立了体育赛事组织者等的体育赛事视听信息权。

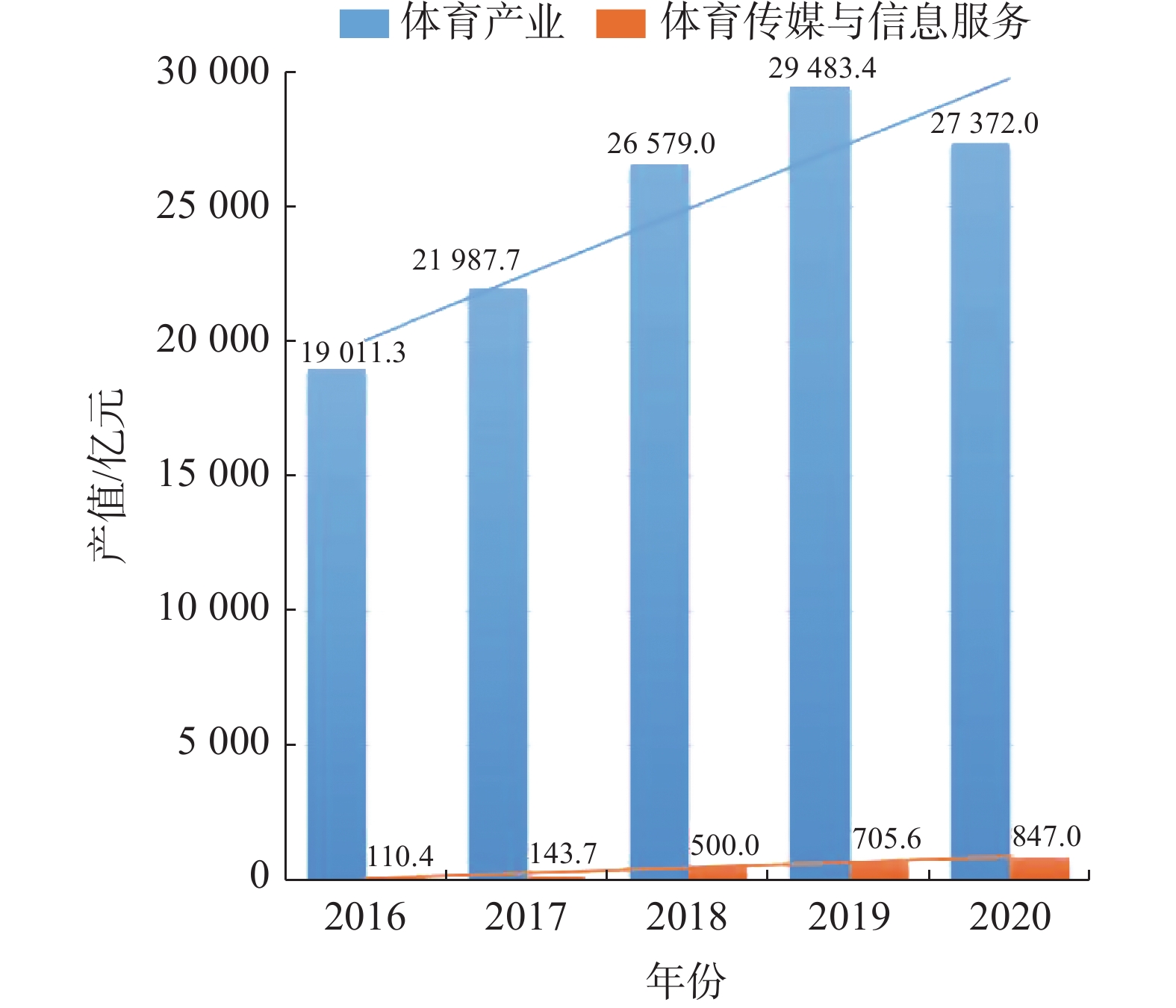

现代体育产业的发展与赛事视听传播密不可分,素有“无传播,不赛事”的说法。早在20世纪90年代末,体育赛事的电视转播收入在美国已占据大部分职业联盟收入的半数以上[1]。国家统计局和国家体育总局的数据显示,直到2020年,我国“体育传媒与信息服务”在体育产业中所占比重仅有3.1%,但增长速度高达18.9%[2]。这一方面说明我国体育赛事视听传播效益未得到充分发掘,另一方面则预示着我国体育赛事视听传播产业具有相当大的潜力,是未来提升体育产业总体产值的一个关键突破口。体育赛事视听信息权的增设既符合先进国家的法治经验[3],也与我国体育强国的建设目标相一致,可以为体育产业发展和司法裁判提供重要指引。

然而,鉴于以往司法实践和学术研究中对“体育赛事转播权”的认识呈现混乱状态,新《体育法》第52条第2款在规范表述上亦存在较高的原则性和不确定性,为避免其产生适用上的分歧而沦为体育产业发展背景下的“应景之作”,有必要对其规范性质、规范构造加以深入探析,明确适用的方法和界限。这既是提升新《体育法》形式理性的内在要求,更是促进其由虚向实发展的现实路径。基于此,本文以新《体育法》第52条第2款为起点,对条文的逻辑基础和性质加以阐释,从法教义学的角度对体育赛事视听信息权的规范构造进行剖析,明确其解释逻辑和规范瑕疵,进而提出具体的完善路径。

1. 新《体育法》第52条第2款的性质

对新《体育法》第52条第2款性质的认定构成其规范适用以及法律效力的基础。具体而言,实质问题在于该条款是否创设了一项新的“权利”

1 。体育赛事组织者基于其资金、劳动等投入,应当对体育赛事享有一定的开发利益,并获得相应的回报。这既是基于公平原则和利益平衡的要求,同时也成为一项社会共识,并无异议。体育赛事视听传播利益是体育赛事商业开发中的主要收益来源。然而,该项利益是否经由新《体育法》第52条第2款升格为民法意义上的“权利”不无疑问。在条文上并未直接以“某某权”或“某某权利”作为规范的表述2 ,因此对该条款的性质认定无法由规范本身得出。退一步而言,即使在规范表述上明确其“权利之名”,也尚不能轻易认为其已具备“权利之实”。单纯从法条形式上很难作出判断:一是权利这一用语在民法体系中具有不同所指,既有泛称也有专指;二是某些权利虽有“权利之实”,但在法条表述上未必有“权利之名”[4]。大陆法系区分权利和利益2种概念,并为之设定不同的效力和保护规则,乃是平衡权益保护和行为自由之需要[5]。由于生活中存在的利益形态纷繁复杂,利益之大小差异甚巨,若一概对所有利益赋予权利之效力,则公众未免动辄得咎,行为自由遭到贬损。因此,虽民事权利与民事利益都能成为侵权行为法保护的客体,但两者各自的适用范围、适用方式等皆不同[6]。因此,对新《体育法》第52条第2款的性质界定就显得尤为重要。这一界定从体育赛事组织者的角度看关系到其利益实现的可预期性以及维权的请求权基础,从社会公众的角度而言则影响其行为的合理边界。对此,本文从新《体育法》第52条第2款的制定背景入手,并结合“权利”构成的教义学标准,认为该规范在性质上属于设权条款,在我国创设了体育赛事视听信息权。

1.1 新《体育法》第52条第2款的制定背景

长期以来,体育赛事转播权处于无法可依的窘境。从司法裁判的角度看,主要存在4种样态:①以体育赛事转播权缺乏法律规定为由,拒绝予以保护

3 ;②以体育赛事组织的章程或确认函等具有合同性质的文件为依据,确认体育赛事转播权4 ;③通过扩张《著作权法》的规定,将未固定的(随摄随播)体育赛事直播画面认定为作品,以实现体育赛事转播权的保护5 ;④退而求其次,以《反不正当竞争法》(以下简称《反法》)作为兜底保护6 。在以上司法实践中,体育赛事转播权要么无法获得保护,要么通过法院曲折迂回的法律解释手段来实现保护目的。上述4种裁判模式在学理和法律层面均难谓圆满。第1种模式虽然是法律规范直接推演而来的结果,具有逻辑上的自洽,但其直接忽略了原告的利益保护诉求,未达到实质上的公平。在第2种模式下,无论是体育组织的章程还是其授权文件均不具有创设民事权利的可能性,权利的来源并无法律上的效力[7]。第3种模式实际上是以著作权保护为名,实现体育赛事组织者权利保护的暗度陈仓之举,混淆了二者所保护的对象,导致判决结果与我国《著作权法》的体系格格不入[8]。第4种模式以《反法》作为依据,在一定程度上与体育赛事盗播等“搭便车”的市场行为性质相符,但《反法》保护的“合法利益”不能像专有权那样享有绝对性的保护,其仅是构成不正当竞争的考虑因素[9]。因此,这种模式的保护具有较大的不确定性,难以形成权利的稳定预期。

基于以上混乱的司法状况,理论研究本应提供有力的智识支撑,以引导裁判规则的形成。然而,我国学者对于体育赛事转播权的观点远未达成共识。综观学界各种理论,大致可分为2种类型,即从“解释论”的角度探寻体育赛事转播权的规范依据,以及从“本体论”的角度阐释体育赛事转播权的属性问题。从“解释论”的角度而言,存在“合同说”[10]、“侵权法上的利益说”[11]2种代表性观点。在“本体论”的研究方面,则存在“物权说”[12-13]、“知识产权说”[14-17]、“商品化权说”[16]、“无形财产权说”[18]等传统观点。新近更有学者[19]创新性地提出“数据权益说”,认为体育赛事直播可视为赛事组织者及其授权方对其合法拥有的比赛实时数据进行控制和处理的权益,并适用数据权益保护的相关规范。

理论上的歧见丛生不仅无法为司法裁判提供有说服力的指引,反而增加了法律适用的困难。导致这一问题的原因主要有二:①“体育赛事转播权”这一概念本身具有误导性。事实上,体育赛事转播权具有多重所指,既可指代体育赛事组织者等对体育赛事现场直播的权利,有时又用于指代转播赛事的广播组织的权利等。这与法律术语的要求完全背道而驰,“从法律语言的操作功能(法律安定性)看,它应该尽量精确且单义”[20]。不仅如此,体育赛事转播的商业实践也与“转播”的文本含义大相径庭[13]。因此,许多研究意图为一个多重权利的集合体作统一的定义和法律解释自无必要,更属徒劳。②立法的缺位提供了制度基础。立法不仅具有作为裁判规则的功能,其定分止争的意义更及于学术研究层面。既然在现有的法律体系中难以为体育赛事组织者的转播权找到合适的“栖身之所”,那么可以考虑通过立法手段增设相应的规范依据。借此,可以平息理论上的大部分论争,将有限的研究精力集中在更为迫切的法律适用问题上。新《体育法》第52条第2款的出台在很大程度上是对上述司法和学术研究乱象的回应。从现有研究看,尽管对权利属性的认识仍然存在分歧,但对于该权利的立法安排,意见总体趋于一致,即通过新《体育法》的修改增设体育赛事组织者的相关权利是最为恰当的做法[12-13, 21]。

鉴于“转播”这一概念的误导性,学界提出了新的概念表述,以求明确权利所指。在新《体育法》出台前,有学者[21]提出“体育赛事视听传播权”(audiovisual communication rights)的表述,以统摄赛事直播信号的采集与接入权、赛事直播权、实时转播权以及网络点播等权利。其权利内容和范围与新《体育法》第52条第2款基本一致。然而,新《体育法》出台后,根据法条表述以及体育法释义,权利客体明确为“信息”,权利内容则包括“采集”和“传播”两项[22]。因此,“体育赛事视听传播权”在权利客体上与新《体育法》的规定不甚相符,字面上也仅涵盖“传播”这一项权利类型。根据新《体育法》的表述,有学者[23]依照我国《民法典》以权利客体作为区分标准的命名通例,将第52条第2款规定的权利概括为“体育赛事视听信息权”。相比之下,这一概念与立法更为契合,同时也与体育产业分类中的“体育传媒与信息服务”这一子类具有表述上的一致性。“体育赛事转播权”这一概念虽然为业界与学界所广泛使用和研究,但也正因此带来了商业交易和学术研究上不必要的麻烦。例如,有学者[13]继续沿用“转播权”这一表述,导致不得不区分为“体育法上的赛事转播权”和“著作权法上的转播权”,增加了表述和理解上的难度。笔者认为,“体育赛事视听信息权”的表述具有较高的合理性,本文予以沿用。

1.2 新《体育法》第52条第2款的产业和政策逻辑

新《体育法》第52条第2款的增设不仅是解决司法和学术争议的自然结果,更具有坚实的产业和政策基础。长期以来,我国体育立法与体育产业发展的趋势极不匹配。2014—2017年,我国体育产业增加值年均增长速度达到16.87%,是同期GDP增长速度的2.4倍[24]。在我国经济增长速度放缓的同时,体育产业展现出了巨大的增长潜力。在新《体育法》出台之前,我国关于体育产业的立法几乎处于空白状态[25]。具体到体育赛事视听传播产业方面,尽管在总量上仍然占比较小,但其发展速度令人叹为观止。

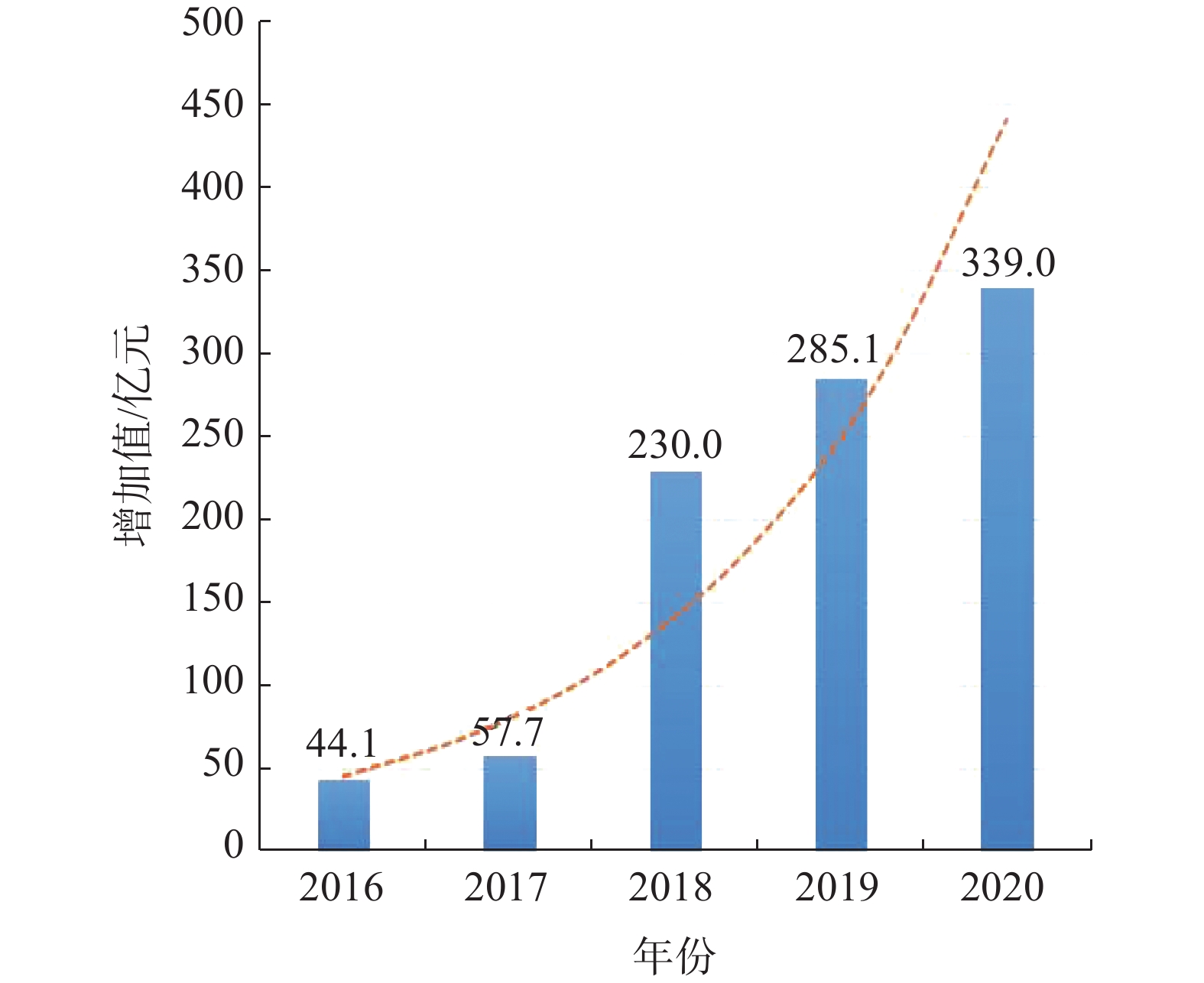

2016—2020年,我国体育传媒与信息服务

7 的年产值增加了7倍以上,在2020年达到847亿元(图1)。尤其是自2019年新冠病毒感染疫情暴发以来,在体育产业总体产值略有下滑的情况下,体育传媒与信息服务逆势而上,2020年增速高达18.9%(图2)。因此,可以预判的情况是,体育赛事视听传播产业在我国将存在极大的发展空间和发展潜力。体育产业的高质量发展是《体育强国建设纲要》的战略目标之一,这一目标的实现在未来很长一段时间内将依靠体育赛事的开发利用,而体育赛事视听传播是其中最为重要的领域。事实上,体育赛事视听传播产业的发展机遇在很大程度上来自国家体育政策的转变。2014年,国务院发布《关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见》,放宽了赛事转播权交易限制,允许各电视台自由购买和转让除奥运会、亚运会和足球世界杯赛外的体育赛事转播权,开启了市场化的重要一步。此后,体育赛事视听传播领域更成为腾讯、爱奇艺等互联网视频平台关注的焦点,形成了所谓的“新媒体传播权”开发和交易的广阔市场[26]。2019年《体育强国建设纲要》以及2021年《“十四五”体育发展规划》相继出台,二者均将“举国体制与市场机制相结合”作为重要的指导,“依法治体”成为体育产业治理的主要理念。“市场经济本质上是法治经济”[27],进一步而言则是“产权经济”。只有明确产权边界,才能充分发挥市场这一“无形之手”的作用,减少交易成本,维护市场秩序。近年来,我国司法实践中体育赛事视听传播纠纷乱象的产生则反证了厘定产权边界的重要意义。新《体育法》第52条第2款的出台是依法治体、充分发挥市场机制作用的现实需要。

体育赛事视听传播产业本身并非没有其行业规则,如《中国足协章程》即对其管辖下的足球运动比赛、活动的视听信息权利作出了“宣示”

8 。现实中如火如荼的体育赛事转播权交易则更加说明行业本身已形成了交易的秩序和规则,从产权经济学视角看已经存在所谓的经济权利。“经济权利是最终目标,而法律权利则是达到最终目标的手段和途径”,且“法律权利会增强经济权利”[28]。因此,新《体育法》第52条第2款既是对现有产业秩序的法律归纳,同时也蕴含着我国体育产业政策转向的期待。1.3 新《体育法》第52条第2款的性质:设权条款

以上的分析足以表明,无论是从司法和学术争议,抑或是产业和政策导向出发,新《体育法》为体育赛事组织者等设置一项可控制体育赛事视听信息传播的权利类型均是必要且合理的。然而,法律之外的分析虽然能强化某一权利的合理性和效果,却无法直接证成该权利。外在的政治、经济等因素仅仅是某诉求成为权利的现实诱因,不能成为权利的本源性依据[29]。因此,对新《体育法》第52条第2款的性质判断仍然需要回归实定法的教义标准。学者通过梳理德国权益区分理论总结出构成侵权法上之权利需要满足的3项教义学标准,即“归属效能”、“排除效能”和“社会典型公开性”[30]。新《体育法》第52条第2款规定:“未经体育赛事活动组织者等相关权利人许可,不得以营利为目的采集或者传播体育赛事活动现场图片、音视频等信息。”

如表1所示,所谓“归属效能”,可以从三方面加以理解:归属内容、归属主体以及归属关系。该要件旨在表明某一利益是确定且边界清晰的,具有将其分配予某类主体的可能性。体育赛事视听信息权的客体即为“体育赛事视听信息”,体育赛事组织者等基于对赛事的组织行为而享有控制体育赛事视听信息的利益,这一点是可以清楚区分的。基于归属效能又推演出“排除效能”这一要件,因为某一利益内容既然确定地归属于某一主体,就意味着他人不得随意干预,否则权利人便无法有效享有该利益。从新《体育法》第52条第2款来看,该权利的排除效能体现在:(任何人)不得以营利为目的采集或者传播体育赛事活动现场图片、音视频等信息。在满足以上2个标准之外,构成权利尚需符合“社会典型公开性”这一要求,其实质是权利的社会基础。有学者[31]认为,法益本身所蕴含的社会典型公开性有助于实现行为自由和法益保护之间的平衡,而归属效能和排除效能也不过是社会典型公开性的具体要求和表现而已。体育赛事视听传播的产业实践和政策理念无疑为其权利化提供了最为有力的社会共识基础。产业实践表明,体育赛事视听传播利益具有可交易性、可识别性和典型性,否则体育赛事转播权交易无以进行。市场化的政策理念亦佐证了这一点,因为市场化的前提同样在于该利益为市场所承认和接受。因此,综合以上3条标准,新《体育法》第52条第2款在性质上属于设权条款,创设了体育赛事视听信息权。

表 1 体育赛事视听信息权的教义学构成Table 1. The legal doctrine composition of audiovisual information rights of sports events权利构成的

教义学标准具体表现 新《体育法》第52条第2款 归属效能 主体、客体明确 主体:体育赛事活动组织者等

客体:体育赛事视听信息排除效能 排除他人干涉 排除他人以营利为目的的采集、

传播行为社会典型

公开性法益的典型、

规律和公开产业、政策、学术和司法基础 然而,需要注意的是,新《体育法》第52条第2款在规范上采用的是一种“禁止性规则”的表述方式,即规定人们不得或不准为一定行为。该表述实际上并未直接规定权利人的权利内容,而是通过对他人禁止性行为的规定间接界定了体育赛事组织者的权利。对此,该条款应当理解为“规制性规范”而非“反射利益”规则。规制性规范在满足3个条件(适格性法律渊源、规定了明确具体的行为义务、以保护个人或特定范围的人的利益为目的)时,可以直接界定侵权法保护的权利[32]。按此学说,则可作如下分析:①新《体育法》为全国人大常委会所制定和通过,属于狭义上的法律,具备适格性;②第52条第2款规定了“(任何人)不得以营利为目的采集或者传播体育赛事活动现场图片、音视频等信息”,明确了具体的行为义务类型;③该款明确保护的是“体育赛事活动组织者等”主体的利益,属于特定人的利益而非全体利益或公共利益。因此,该款虽在立法技术的选择上让我们产生了诸多疑问,但穿透条文的形式,辨析其实质内涵,可以得出确定的答案。

2. 体育赛事视听信息权的规范构造

新《体育法》第52条第2款虽然创设了体育赛事视听信息权这一权利类型,然而该权利的各项要素尚有待解释和厘清。具体而言,体育赛事视听信息权的规范构造指涉两方面的内容:①内部法律构造,其界定了权利本身,包括权利的客体、主体、内容和目的性要素;②外部法律构造,涉及相关制度之间的界分问题。

2.1 内部法律构造

民法规范在逻辑结构上包含构成要件和法律效果两部分,缺少任一部分者均为不完全规范[33]。新《体育法》第52条第2款即为典型的不完全规范,需要与其他规范相结合才能适用。从该条款看,其仅能推导出构成要件,而无法律效果。根据新《体育法》第119条,“违反本法规定,造成财产损失或者其他损害的,依法承担民事责任”。因此,体育赛事视听信息权虽置身于新《体育法》中,其适用仍需要与《民法典》的相关规定进行连接,才能构成完整的逻辑闭环。具体而言,则是在符合第52条第2款的构成要件时,直接适用《民法典》第七编“侵权责任”的相关规定即可。因此,本文仅就体育赛事视听信息权的构成要件进行研究。

2.1.1 权利的客体

体育赛事视听信息权的客体是该权利所指向的对象,是权利义务赖以发生的现实存在。从条文的表述上看,体育赛事视听信息权的客体可能存在2种判断,即“体育赛事活动”或“体育赛事活动现场图片、音视频等信息”。二者存在本质区别。前者是以体育竞技为主题,一次性或不经常发生,且具有一定期限的集众性活动[34]。这种活动是在体育规则的指导下,由一连串的意外所形成的、结果不可控的事件。后者则属于信息。我国许多学者[12-13, 21]认为该权利的客体是“体育赛事”,该观点虽在一定程度上具有进步意义,证伪了版权说、商品化权说等理论,但并未有学者对“体育赛事”何以能成为权利的客体展开清晰的论述。笔者认为,体育赛事视听信息权的客体只能是“信息”,这是基于逻辑的结果。

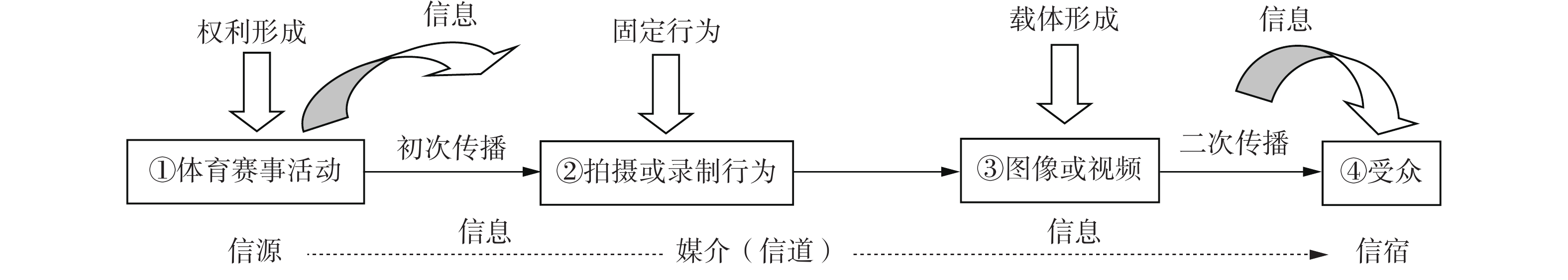

如图3所示,对体育赛事视听信息权的客体进行界定必须首先对传播的过程进行解构。从分类而言,体育赛事视听信息的传播属于社会传播,是一种信息共享活动。一个基本的传播过程由5个要素(信源、信宿、信息、媒介和反馈)构成[35]。体育赛事活动处于整个传播链条的起点,是传播行为的引发者,在角色上属于“信源”,其作用是发出“信息”。所谓信息,具有反映事物内部或外部互动状态或关系的属性。因此,由体育赛事活动这一信源所发出的信息反映着体育赛事活动的过程、状态等。信息在媒介(信道)的作用下传导至信宿(信息接收者),信宿对接收到的信息作出反馈。在体育赛事的传播中,观众是最主要的信宿,他们通过对接收的信息进行反应(类似于解码的过程),从而了解到体育赛事的相关情况。在现实中,体育赛事的一个传播过程即使时间再短暂,也必然存在上述几个环节。

由上述分析可以实现一个视角的转换,即从传播过程看,“体育赛事活动”属于信源,而“体育赛事活动现场图片、音视频等”属于信息。问题就在于究竟信源和信息何者能作为权利的客体?结果是显而易见的,只有信息才能成为权利的客体。一方面,信源在发出信息之后在传播过程中已不复存在,其更不可能在后续被利用和财产化。但信源也并非没有意义,其在权利归属的界定上将发挥重要作用。提供信源或者充当信源的主体产生了对体育赛事视听信息权的正当要求。另一方面,信息贯穿整个传播过程,其既可以被固定,也可以被传播。这一特点使其具备了作为财产的最基本要素——可支配性。财产的经济价值与有用性应可通过人类的支配而体现出来[36]。实际上这一原理在版权法领域非常清楚,版权的客体只能是作为信息的作品,而不可能是作为信源的创作活动。对创作的保护是通过对作品的控制来实现的。因此,在逻辑上体育赛事视听信息权的客体是信息,且只能是体育赛事活动现场图片、音视频等视听信息。基于体育赛事活动而形成的其他信息(如比分、对赛事活动现场的文字描述等)则不在此列。

2.1.2 权利的主体

新《体育法》第52条第2款规定的权利主体为“体育赛事活动组织者等”,这一规定尚有两点不明确之处:①体育赛事活动组织者的界定;②“等”字的范围。权利主体的范围对权利社会功能的实现具有重要的影响,范围太大容易降低权利行使的效率,范围太小则难以发挥充分的激励功能。从传播和激励的视角来看,信息的提供者享有权利既具有自然法上的正当性,同时也能激励其继续提供该类稀缺资源。在这个意义上理解,则体育赛事活动组织者、赛事参与者均有成为权利人的资格。反之,转播方、节目制作者等可以作为权利的继受主体,但并非原始权利人。

在实践中,体育赛事活动组织者一般指相关体育协会或赛事联盟。体育协会在我国是一个具有特色的机构,既具有一定的行政管理色彩,同时又兼具市场主体地位。如《中国足协章程》第4条规定,中国足球协会的业务范围之一是“管理各类全国性足球竞赛,制定竞赛制度、竞赛计划和规程并组织实施”。相应地,其第57条“赛事权利”则规定中国足球协会对其管辖下的赛事视听信息享有权利。由于我国体育领域的情况较为特殊,体育联盟实际上并没有获得在欧美体育强国中的对应地位。如中国职业足球联盟的筹备过程就可谓一波三折[37],即使该联盟成功设立,也并不代表其具有相应的权利。因此,在研究中二者的关系较为模糊,既有学者将二者作为同一所指,也有学者极力强调二者的区别。

笔者认为,体育赛事活动组织者的界定应当遵循行为标准,而非形式标准。欧盟法律以及其各成员国的国内法中基本上也没有关于“组织者”的定义,国家和国际联合会通常有一个竞技体育的组织框架,该框架明确了相关赛事类型的责任分配。根据该框架所设定的责任,主场俱乐部以及相关国家协会等均可被认定为组织者或共同组织者[38]14-15。这种做法实际上就是遵循行为标准的体现。无论是体育协会还是体育联盟,在符合一定行为标准时就可以赋予其赛事组织者的地位。具体而言,组织者应当是作出管理、申报、宣传等组织行为,并承担相应管理、财务等责任的主体。行为标准更重要的价值在于其充分的包容性。目前,体育赛事的类型正朝着现代化的方向发展,诸如电子竞技等新型体育赛事取得了极大的关注,具有较大的视听传播价值。然而,新型体育赛事领域可能尚不存在相关的体育协会或联盟等机构,与传统赛事的管理、组织模式可能也存在较大的区别。形式标准难以真正发挥配置视听信息利益的功能。

除体育赛事活动组织者之外,赛事参与者作为信息的直接创造者也具有享受权利的充分理由。赛事参与者在宏观层面是俱乐部,微观上则是组成俱乐部的运动员。运动员的相关权利义务由其与俱乐部之间的合同加以调整,属于全球通例。这不仅是由劳动关系产生的自然结果,更是避免权利主体众多导致权利行使困难的手段。体育俱乐部作为体育赛事视听信息权主体则是大部分国家的典型做法。欧洲委员会认为,参与比赛的运动队或俱乐部都可以对有关的比赛主张某些权利[39]。德国、意大利、西班牙等国家也将体育赛事视听信息的权利赋予体育俱乐部。我国则有学者[3]明确表示,“俱乐部是职业体育赛事转播权的天然所有者,赛事组织者是共同所有者”,类似观点不在少数。俱乐部在体育赛事活动中实际上扮演着极为重要的角色,其既是某些比赛的实际筹备者(主场俱乐部),更是比赛的直接参与者。因此,俱乐部作为体育赛事视听信息的原始权利人并无争议。《体育强国建设纲要》指出,要“充分发挥俱乐部的市场主体作用,培育形成具有世界影响力的职业联赛”。赋予俱乐部主体资格也符合国家政策的需要,有利于充分发挥其市场主动性。至于从管理和反垄断角度出发,体育协会或联盟需要对体育赛事视听信息权进行集中统一销售则是另外的问题。该问题可以从合同或协会章程等方面加以解决。

体育赛事视听信息权主体范围的确定仍需要与我国的现实情况相结合,以发展的眼光和市场的理念为指导。随着传播技术和直播平台的发展,实际上体育赛事的视听信息传播早已跨越了职业体育领域,走向大众化。高校内部或高校间的体育竞赛、社会组织间的体育竞赛等也逐渐成为一些直播平台的关注点。近期火爆的“村BA”网红篮球赛就是由贵州台盘村举办的“草根”赛事,吸引了上亿人线上观看[40]。这些非职业、临时性、民间性赛事的繁荣所体现的正是以人民为中心、全民健身的理念,更是弘扬体育文化、建设体育强国和健康中国的最深层力量。以市场化的理念和法治化的手段细心呵护、主动激励和有效管理,实质化促进其发展,是中国式现代化的内在要求。因此,体育赛事视听信息权主体的确定更应坚持实质标准,避免形式化判断,以真正实现法治和市场的作用。

2.1.3 权利的内容

体育赛事视听信息权的内容包括对体育赛事视听信息的固定权和传播权。体育赛事视听信息形成后,一般可分为3种情形:①被现场观众所接收;②被拍摄、录制下来存储于载体(可用于后续传播);③被传输至其他不在现场的受众(随摄随播)。在第1种情形下观众与赛事组织者之间已通过门票(合同)达成交易。其余2种情形对于体育赛事组织者的利益均有较大的影响,应当纳入权利的控制范围。

固定权控制的是对体育赛事现场的拍摄、录制行为。虽然单纯对信息的固定并不会影响权利人的利益,但这种行为为后续的传播带来了不可控的风险,且通常固定的目的就是用于传播。因此,对于信息的固定行为应当加以控制,否则难以充分保障权利的实现。新《体育法》第52条第2款规定的“采集”行为则是固定权的法律表述。在该权利内容下,体育赛事的录音录像制作者应当在获得许可后才被允许进行录音录像的制作。固定之后对信息的复制、发行等则归于传播权的范畴。

传播权控制的行为类型较为复杂,且新《体育法》第52条第2款仅以“采集或者传播”作为行为类型,因此,该“传播”是广义上的传播行为,是与“采集”(信息固定行为)相对应的大概念。传播权范围的确定应当与权利设置的目的相契合,同时符合产业惯例。其主要针对以下几种行为:①复制、发行行为。法条并未单独设置该2种权利类型,但实际上复制和发行均可能对权利人造成较大的损害。因此可将其纳入广义的传播行为中加以调整。②广播行为。广播行为是指公开传播、转播体育赛事视听信息。在手段上既包括传统的电视广播等也包括网络直播。广播行为规制的是非交互式传播,即公众无法在自己选定的时间和地点接收传播信息。③信息网络传播行为。该行为属于交互式传播,公众可在选定的时间、地点获得传播内容,如网络点播、下载等。实际上,“传播”一词包含的行为类型非常广泛,并不限于上述3种情形。在法律的解释上不能将传播概念下的所有行为纳入其中,应当充分结合行为的典型意义和重要性加以考量。

2.1.4 目的性要素

新《体育法》第52条第2款内含了“目的性限制”,即权利所能控制的行为必须是“以营利为目的”的行为,非以营利为目的的行为属于公众的自由。一般而言,体育赛事组织者等需要防范的是商业上的风险,尤其是来自竞争对手的风险。以营利为目的采集或传播体育赛事活动现场图片或音视频的行为,对于体育赛事组织者而言具有极大的商业风险,需要受到规制。非以营利为目的的行为大多属于私人行为,其传播范围相对有限,对体育赛事组织者利益的损害通常亦不明显。新《体育法》第52条第2款所设的目的性限制具有一定的意义。

从法律解释上而言,任何侵权行为均需具备“以营利为目的”这一主观要件。以营利目的作为侵权构成的目的要件在民法领域实际上并不多见,在刑法领域则十分普遍。刑法领域将营利目的分为“直接营利目的”和“间接营利目的”2种形态。前者是指行为一旦完成即可获得利润,无须附加其他后续行为;后者则不能直接获得利润,尚需后续行为的辅助[41]。新《体育法》第52条第2款并未对此进行区分,应当认为包含所有营利目的形态。

2.2 外部法律构造

2.2.1 与《民法典》的关系

有学者[19, 42]将《民法典》第127条

9 作为体育赛事视听信息权的基础规范,认为体育赛事视听信息权属于数据财产权。从保护论的角度而言,该观点具有进步意义,可以为体育赛事组织者的权利保护提供思路。尤其是在《体育法》尚未将体育赛事视听信息权利化时,对以数据形式存在的体育赛事视听信息以数据权益主张保护有一定的合理性。然而,在新《体育法》下,该观点值得进一步商榷。在逻辑层面,体育赛事视听信息权的客体是信息而不是数据。信息与数据的关系体现为:信息是本质而数据是载体,信息不必然通过数据来传递[43]。从体育赛事视听信息传播的过程看,只要有体育赛事活动存在,相关的视听信息必然产生,但该信息只有经过数字化等手段才能负载于数据之上。实际上,即使没有对体育赛事视听信息进行任何数据化的处理,也并不妨碍体育赛事视听信息权的享有。换言之,是否存在拍摄、录制和传播行为不是权利产生的前提。若认为权利的客体是数据,则在数据产生之前的阶段,体育赛事组织者的权利无法获得合理的解释。因此,新《体育法》第52条第2款明确规定的“采集权”也无法理解。这是因为在图片拍摄和音视频录制前,数据是不存在的,既然权利客体都不存在,权利人又何以拥有阻止他人“采集”的理由?然而,在现代体育赛事举办过程中,实际上也鲜有不采用数据形式呈现的体育赛事活动现场图片、音视频等信息,逻辑上的空隙在现实中尚不会构成太大的问题。以数据保护作为请求权的基础也不失为一种诉讼策略。

在现实层面,数据的权利化问题始终存在巨大的争议。“数据财产权”这一概念本身仍是学界不断建构之中的“立法方案”之一[44],与立法的实现仍然有很大的距离。由于缺乏法定的具体专有权利模式,我国现今的数据纠纷主要适用《反法》解决已是学界共识[45]。不仅如此,数据财产权意义上的数据实际上关注的是具有一定规模的数据集合,而不论集合中的具体内容为何,具有内容中性的特质。至于集合中每个内容(如图片、音视频等)的保护所引发的法律问题,则应当由其他法律加以处理[46]。一方面,对于某一体育赛事而言,活动现场图片、音视频等在规模上未必达到了通过数据财产权加以保护的必要。另一方面,与体育赛事视听信息有关的纠纷均表现为微观意义上的、具有强烈内容属性的纠纷。如关于某一图片或某一视频的纠纷,其纠纷性质表现为信息产权的纠纷,而非数据产权的纠纷。从版权法的视角看,即使所有作品都可以被数字化并纳入数据库加以保护,某一作品发生版权纠纷时,也只能通过版权法解决。反之,采数据保护的思维也并不受权利对象和权利渊源的拘束,因为在保护对象作为整体构成数据集合时,其性质必然超越了“图片或音视频”这一微观形式,而跃升为“数据”这一宏观状态。此时,自然可以援引数据的有关规定加以调整。

故而,在新《体育法》已经为体育赛事组织者设置了一项专有权利的情况下,无须再回溯至一个广泛的“数据”概念之下,进而寻求保护之策。新《体育法》第52条第2款的真正基础是《民法典》第126条

10 ,是以法律(狭义)的形式规定的“其他民事权利”。2.2.2 与《著作权法》的关系

体育赛事视听信息权与著作权具有高度的相似性,二者均是以信息为对象所构建的专有权利。不同的是,“信息的形成方式”以及“对信息的具体要求”在2种权利体系中各不相同。作为体育赛事视听信息权对象的信息来源于体育赛事活动,且仅能为图片、音视频等视听信息。作为著作权对象的信息则来源于“创作”行为,并且须具有独创性等特征。因此,二者虽然相似,但可通过对象的不同而得以分辨。在现实情况下,体育赛事节目的创作必须基于对体育赛事视听信息的利用。即使现代体育赛事节目早已不是对比赛的机械复制,而是具有独立制作过程,充分利用VR、AR等新技术以及融戏剧化表现手法、感染力解说等于一体的“作品”[47],也难以改变其无法脱离原始体育赛事视听信息的事实。因此,体育赛事视听信息权较于著作权等而言属于更为基础性的权利,对体育赛事视听信息的利用必须经过权利人的许可。

基于此原理,可从信息传递的环节入手,构建起信息利用的完整体系。第1层级的权利为体育赛事视听信息权,权利主体为体育赛事组织者、俱乐部等。第2层级的权利为著作权、广播组织者权、录音录像制作者权,这些权利来源于对原始体育赛事视听信息的创作、加工、制作等。第2层级的权利虽独立于第1层级的权利,但由于其必须基于原始信息产生,在对信息加以利用时必须获得授权。从信息传递和利用的过程来界定权利的性质和归属,并进一步构建起权利分授体系具有重要的理论和实践意义。一方面,其避免了“转播权”研究视野下对权利作“二分法”

11 或“权利转换”12 的理论误区。实际上并非权利可以二分或转换,而是根本就存在不同的权利类型和权利主体。另一方面,权利分授体系的构建则有助于对体育赛事视听传播产业的开发,节约交易成本,便于寻求授权和有效避免侵权。3. 体育赛事视听信息权条款的完善路径

对体育赛事视听信息权规范构造的教义学分析虽有助于推动规范的正确适用,但无法解决立法上存在的问题。新《体育法》第52条第2款尚存在一些需要通过立法加以完善的地方。

3.1 权利的体系归属

体育赛事视听信息权在体系上应当属于“体育产业”的内容,在以往的研究中多数意见均认为应当在新《体育法》中增设“体育产业”章节,并将体育赛事视听信息权纳入其中[25]。实际上,在《体育法》修改过程中,全国人大社会建设委员会《体育法》修改工作专班也认为“体育产业”章应当包含体育赛事转播权的内容[48]。然而,由于立法争议较大,在新《体育法(修订草案)》中并未单独设立“体育产业”章节,因而体育赛事视听信息权的规定被置于原第34条之中作为第2款。在后续审议过程中,考虑到体育产业具有重要意义,则又在文本中加入了“体育产业”一章。在最终通过的新《体育法》文本中,“体育产业”作为第七章予以单独设立。

在体育产业未单独成章时将体育赛事视听信息权的内容置于其他章节尚可理解,令人疑惑的是,既然体育产业已单独成章,何以体育赛事视听信息权的内容却“流落”在竞技体育章节之中?这一安排既与体育产业的现实不符,也违反了形式理性的要求。体育赛事视听传播产业是现代体育产业最为重要的组成部分,从我国的情况看,该产业的发展速度和前景均呈现良好的态势。将其纳入体育产业章节可以充分体现国家对该行业的重视,同时也使体育产业章节的内容更加充实,逻辑上更加周密。

此外,新《体育法》第52条第1款是对体育标志保护的授权规范,无论在保护对象还是保护方式上均与第2款存在差异,不宜一并规定。因此,合适的做法是在下一次修法时将体育赛事视听信息权的内容单独作为一条,规定在体育产业章节中。同时,在第71条第2款中加入“体育传媒与信息”这一体育服务类型。

3.2 权利的表达方式

新《体育法》第52条第2款以“禁止性规范”的形式间接界定体育赛事视听信息权的内容虽无不可,但实际上该种表达方式存在一些弊端。首先,间接界定增加法律解释的成本。在司法过程中,对于此种未正面表明所保护利益是否为权利的规范,司法者理应先作出合理的判断和解释,然后才能适用。特别是在新《体育法》本身没有规定相关民事责任,需要与《民法典》侵权责任编相结合才能确定侵权责任时,这种裁判说明更显必要。这不仅需要司法者进行曲折的教义学分析,更有可能产生解释上的偏差,导致裁判不统一。其次,间接界定会模糊专有权利保护与反不正当竞争的界限。以禁止性条款和一般条款规范竞争行为,保护相关法益是《反法》的典型特征[49],如《反法》第9条关于商业秘密保护的规定。加之,体育赛事视听信息权在以往的司法实践中不乏以《反法》作为兜底保护的先例。

因此,在新《体育法》对体育赛事视听信息权的规定不甚明确,存在适用困难时,容易导致司法上向《反法》逃逸的情形。事实上,已有学者[50]据此认为该条款并未设立一项制定法上的民事权利,应当按照民事权益加以保护。这一观点架空了新《体育法》第52条第2款的设权目标。虽然有权利之形式未必一定具有权利之实质,但形式上的权利外观往往能发挥补强权利认定的效果,因为“法律类型化为权利的情形当然构成权利的主体”[49]。形式上赋予体育赛事视听信息权以“权利”之外观,正面规定权利的内容能在很大程度上避免上述弊端。

3.3 行为类型的细化

新《体育法》第52条第2款所限制的行为类型包括“采集”和“传播”2种。采集行为所指较为明确,主要是对体育赛事的拍摄和录制。传播行为的内涵则非常广泛,基本上可以将信息产生后的所有利用方式纳入其中。因此,从理论上而言,权利人实现了对体育赛事视听信息的绝对支配。这一结论不仅是理论上的推断,实际上在《法国体育法典》的实施过程中也产生了类似的问题。《法国体育法典》第L331-1条为体育赛事组织者创设了一项“赛事开发权”,其中就包括了体育赛事视听权利,但并未就相关的权利内容作出细分。法国法院据此在司法中认为该权利包括了对赛事图片的任何形式的利用[51]。然而,信息产权的界定与物权的界定并不相同,信息不能也不应该被全方位“占有”。尤其是在体育赛事本身具有显著公共属性的情况下,体育赛事视听信息更不应该被绝对垄断。

此外,笼统规定一项“传播权”对于权利人而言也并非最佳选择。以著作权法为例,“很少有国家在著作权法中用一项名为‘传播权’的专有权利将各种纷繁复杂的传播行为都纳入其规制范围,因为这将给权利的许可带来极大不便”[52]。于体育赛事视听信息传播而言,道理同样如此。实际上,体育赛事视听信息授权通常细分到电视、广播、互联网等领域以及直播、录播、点播、延播等形式。不同的交易方所需要的权利类型并不完全相同,不同的权利类型也对应着不同的许可价格。对传播权作进一步的细分,归纳出具有典型意义的传播类型不仅可以清晰界定权利的界限,保障公众行为自由,同时也能发挥示范合同的作用,降低交易成本。新《体育法》第52条第2款规定的权利范围可从信息传递的视角出发,细分为固定权、复制权、发行权、广播权、信息网络传播权5个子项。

3.4 目的要素的改造

新《体育法》第52条第2款所规制的行为限定于“以营利为目的”。然而,简单地以是否具有营利目的为侵权与否划定一条界线并非严谨的做法。一方面,许多不以营利为目的的传播也会为权利人带来巨大的损失。在互联网时代,信息的传播成本几乎可以忽略不计,传播渠道的可及性、传播效率的飞速提升使得人人皆为传播者。在现实中,许多传播者并不以营利为目的进行传播,而是仅仅出于分享目的,不收取任何报酬。如小说爱好者、电影爱好者群体之间的资源共享等,虽然是出于分享目的,但资源一经分享则快速扩散,最终造成权利人的巨大损失。另一方面,以营利为目的的“采集”和“传播”则有可能是正当的,甚至属于公众的基本权利。如新闻媒体对于体育赛事的拍摄以及在媒体上刊登或播放等行为,只要不超出一定的界限,则属于新闻自由之列。上述行为在大多数情况下均属于“以营利为目的”的行为,却具有浓厚的公共利益色彩,不能为私人所垄断。在著作权法体系中,乃是通过合理使用的制度设计,而非简单以是否以营利为目的来划定公众行为自由的界限。

纵观整部《民法典》的相关规定,也并未有类似“以营利为目的”的限制要素。相反,《民法通则》曾将“以营利为目的”作为侵犯肖像权的要件,但该规定受到学界的广泛批评[53],并最终为《民法典》所修正。是否具有营利目的实际上是确定侵权责任范围的重要考量因素,因为一般而言具有营利目的的侵权行为主观恶性较大,可能产生的损害也更大。在确定责任承担方式、计算赔偿数额时可以将是否具有营利目的作为重要的依据。因此,“以营利为目的”不宜作为侵犯体育赛事视听信息权的构成要件,但可以作为确定侵权责任范围的因素之一。从立法本意上看,“以营利为目的”这一条件是为了保障现场观众的诸如合影、收藏、纪念、留念等合理权益[22]。这一出发点符合利益平衡的现实要求,可以通过规定“私人使用”这一合理使用情形加以保障。

3.5 权利限制制度

体育被认为是形成社会凝聚力的重要枢纽,同时也是道德和价值观的“传送带”。新《体育法》第52条第2款在保障体育赛事组织者等利益的同时,在一定程度上忽略了为公众保留足够的自由空间。

(1)体育赛事视听信息权缺乏权利期限。信息的基本特性是共享,对信息的垄断应当理解为一种例外,其不过是社会为激励信息产出而设定的对价。信息最终仍然需要回归其共享的本质,信息产权的期限制度为此提供了一个实现的机制。权利的期限应当与权利人所需要的激励水平大致相当,以实现利益的平衡。意大利为体育赛事视听权利设置了50年的保护期限,该期限自体育赛事活动发生之日起算。这一经验颇值得我国新《体育法》借鉴,至于具体期限则应当由立法者根据充分的调研后确定。

(2)缺乏对体育赛事视听信息合理使用的制度。部分社会意义重大的体育赛事如奥运会、亚运会等在具有重要商业价值的同时亦承载了一定的社会文化功能,新闻媒体的报道则是公众获得比赛信息的重要渠道。因此,平衡体育赛事视听信息权的排他性与新闻报道所隐含的公众知情权之间的关系至关重要。在欧盟中,这一平衡是通过赋予媒体对社会重大事件的短篇报道的权利来实现的[38]37-38。对于短篇报道则以不损害体育赛事视听信息权人的商业利益为限。这一制度实际上赋予了新闻媒体对体育赛事视听信息的合理使用权,属于重要的权利限制制度。

鉴于新《体育法》出台不久,再次修法的时机并不成熟,因此可以通过国家体育总局制定的《体育赛事活动管理办法》对上述内容作出规定。具体而言则是在《体育赛事活动管理办法》第25条第2款中以列举的形式明确体育赛事视听信息权的子权利类型以及权利限制制度。

4. 结束语

明确体育赛事视听信息权是保障整个体育赛事视听传播产业有序发展的基础性制度设计。新《体育法》第52条第2款的引入符合我国体育强国建设的需要,也与依法治体的理念相契合,是此次修法的重要成果。对体育赛事视听信息权的规范分析有助于推动规范落地,实现权利设置的目标,同时促进规范的进一步完善。所谓依法治体,唯有良法,方能善治。新《体育法》的出台实现了体育赛事视听信息权从无到有的蜕变,是推进体育赛事视听传播产业治理的重要一步。以此为基础,不断提升规范的理性化和系统化水平则是更为长远的道路。

作者贡献声明:张惠彬:提出论文选题及框架,撰写、修改论文;作者贡献声明:肖启贤:搜集论文资料,整理文献,撰写论文。1 ① 在民法上,对于“权利”和“利益”(也有学者称为“法益”)的保护程度有所不同,权利受到法律的严格保护,而权利之外尚需保护的利益(主要是纯粹财产损失)一般仅在他人故意侵害且违背善良风俗的情况下予以保护。详见:王泽鉴.侵权行为[M].北京:北京大学出版社,2009:269-270。2 ② 典型例子如《民法典》第110条的“自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利”,第123条的“民事主体依法享有知识产权”等。3 ③ 参见上海市第一中级人民法院(2013)沪一中民五(知)终字第59号判决书。4 ④ 参见广东省广州市中级人民法院(2010)穗中法民三初字第196号判决书,广东省深圳市福田区人民法院(2015)深福法知民初字第174号判决书。5 ⑤ 参见北京市高级人民法院(2020)京民再128号判决书。6 ⑥ 参见北京市第一中级人民法院(2014)一中民终字第3199号判决书。7 ① 体育传媒与信息服务包括体育赛事的广播、电视直播和转播、网络传播等形式的服务类型。8 ① 参见《中国足协章程》第57条。9 ① 《民法典》第127条:“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的,依照其规定。”10 ① 《民法典》第126条:“民事主体享有法律规定的其他民事权利和利益。”11 ② 该研究将体育赛事转播权分成“直播权意义上”的转播权和“字面意义上”的转播权2个部分,并认为:前者是体育组织拥有的转播权,它是一种商品化权,接受《合同法》保护;后者是电视台和新媒体机构拥有的转播权,它是一种广播组织权,接受《著作权法》和《信息网络转播保护条例》等法律法规保护。参见:张玉超.体育赛事转播权法律性质及权利归属[J].武汉体育学院学报,2013,47(11):40-46,58。12 ③ 该研究认为体育赛事转播权的性质不是一成不变的,在静态上,它的最初表现形式是一种无形财产权,权利主体为体育赛事的主办单位。但是,通过转播权转让合同,电视等转播机构获得了体育赛事转播权,并且开始进行赛事的转播行为,此时,就产生了《著作权法》邻接权意义上的广播组织权,由此获得了《著作权法》的保护。参见:冯春.体育赛事转播权二分法之反思[J].法学论坛,2016,31(4):126-132。 -

表 1 体育赛事视听信息权的教义学构成

Table 1 The legal doctrine composition of audiovisual information rights of sports events

权利构成的

教义学标准具体表现 新《体育法》第52条第2款 归属效能 主体、客体明确 主体:体育赛事活动组织者等

客体:体育赛事视听信息排除效能 排除他人干涉 排除他人以营利为目的的采集、

传播行为社会典型

公开性法益的典型、

规律和公开产业、政策、学术和司法基础 -

[1] ROBERTS G R. The scope of the exclusive right to control dissemination of real-time sports event information[J]. Stanford Law & Policy Review,2004,2(15):167-188

[2] 国家统计局, 国家体育总局. 2020年全国体育产业总规模与增加值数据公告[EB/OL]. [2022-11-10]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-12/30/content_5665345.htm [3] 向会英. 比较法视野下欧美国家职业体育赛事转播权研究[J]. 成都体育学院学报,2019,45(1):42-49 [4] 王胜明. 侵权责任法的立法思考: 一[EB/OL]. [2022-11-12]. http://old.civillaw.com.cn/Article/default.asp?id=47193 [5] 葛云松. 《侵权责任法》保护的民事权益[J]. 中国法学,2010(3):37-51 [6] 曹险峰. 在权利与法益之间:对侵权行为客体的解读[J]. 当代法学,2005,19(5):85-90 [7] 王迁. 论体育赛事现场直播画面的著作权保护:兼评 “凤凰网赛事转播案”[J]. 法律科学(西北政法大学学报),2016,34(1):182-191 [8] 王迁. 体育赛事现场直播画面著作权保护若干问题:评“凤凰网赛事转播案”再审判决[J]. 知识产权,2020,30(11):30-49 [9] 孔祥俊. 反不正当竞争法新原理: 总论[M]. 北京: 法律出版社, 2019: 48 [10] 马法超. 体育赛事转播权法律性质研究[J]. 体育科学,2008,28(1):66-70,88 [11] 姚鹤徽. 体育赛事转播权的理论反思与制度重构[J]. 上海体育学院学报,2021,45(2):51-56,77 [12] 李陶. 体育赛事举办者转播权的私法保护[J]. 清华法学,2020,14(5):132-152 [13] 姜栋. 论体育赛事转播权的体育法规制[J]. 法学家,2022(1):128-142 [14] 吕明元. 体育赛事电视转播权的开发与思考[J]. 天津体育学院学报,1998,13(3):68-72 [15] 张杰. 运动竞赛表演中的著作权保护[J]. 体育学刊,2001,8(4):14-16 doi: 10.3969/j.issn.1006-7116.2001.04.005 [16] 张玉超. 体育赛事转播权法律性质及权利归属[J]. 武汉体育学院学报,2013,47(11):40-46,58 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2013.11.008 [17] 张厚福. 论运动竞赛表演的知识产权保护[J]. 体育科学,2001,21(2):18-22,33 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2001.02.007 [18] 管育鹰. 体育赛事直播相关法律问题探讨[J]. 法学论坛,2019,34(6):71-76 [19] 徐伟康. 数据权益:我国体育赛事直播节目私法保护的另一种思路[J]. 体育学研究,2022,36(3):102-110 [20] 考夫曼. 法律哲学[M]. 刘幸义, 译. 北京: 法律出版社, 2011: 157 [21] 李杨. 体育赛事视听传播中的权利配置与法律保护[J]. 体育科学,2017,37(5):88-97 [22] 张勇, 王瑞连. 中华人民共和国体育法释义[M]. 北京: 中国法制出版社, 2023: 166 [23] 张新锋. 我国体育赛事视听信息的知识产权保护模式[J]. 法商研究,2023,40(2):187-200 [24] 江小涓. 体育产业发展:新的机遇与挑战[J]. 体育科学,2019,39(7):3-11 [25] 姜熙. 《体育法》修改中增加体育产业章节的研究[J]. 北京体育大学学报,2016,39(4):14-20,28 [26] 康益豪,王相飞,延怡冉,等. 我国体育赛事的新媒体转播权开发研究:以腾讯体育、爱奇艺体育、PP体育为例[J]. 天津体育学院学报,2020,35(4):474-479 [27] 周佑勇. 逻辑与进路:新发展理念如何引领法治中国建设[J]. 法制与社会发展,2018,24(3):29-39 [28] 巴泽尔. 产权的经济分析[M]. 费方域, 段毅才, 钱敏, 译. 上海: 格致出版社, 2017: 3-4 [29] 褚睿刚. 增值税抵扣权之证成:一场内部与外部证成理论的辩论[J]. 江西财经大学学报,2022(4):123-135 [30] 于飞. 侵权法中权利与利益的区分方法[J]. 法学研究,2011(4):104-119 [31] 朱虎. 侵权法中的法益区分保护:思想与技术[J]. 比较法研究,2015(5):44-59 [32] 朱虎. 规制性规范与侵权法保护客体的界定[J]. 清华法学,2013,7(1):157-176 doi: 10.3969/j.issn.1673-9280.2013.01.011 [33] 朱庆育. 民法总论[M]. 2版. 北京: 北京大学出版社, 2016: 46 [34] 黄海燕,张林. 体育赛事的基本理论研究:论体育赛事的历史沿革、定义、分类及特征[J]. 武汉体育学院学报,2011,45(2):22-27 [35] 郭庆光. 传播学教程[M]. 2版. 北京: 中国人民大学出版社, 2011: 49 [36] 谭启平. 中国民法学[M]. 2版. 北京: 法律出版社, 2018: 9 [37] 徐晓帆. 扒一扒“中国足球职业联盟”筹备史[EB/OL]. [2022-12-01]. https://new.qq.com/rain/a/20200414A0HGRD00 [38] CABRERA BLÁZQUEZ F J, CAPPELLO M, FONTAINE G, et al. Audiovisual sports rights - between exclusivity and right to information[M]. Strasbourg: European Audiovisual Observatory, 2016

[39] 黄世席. 欧洲体育法研究[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2010: 112 [40] 周燕玲, 袁超. 探访“天下苗族第一县”: “村BA”爆火背后是民族的交往交流交融[EB/OL]. [2022-12-01]. https://www.chinanews.com.cn/sh/2022/10-23/9878435.shtml [41] 张阳. 论“以营利为目的”犯罪的形态认定[J]. 政法论坛,2020,38(3):114-124 [42] 袁钢,李珊. 体育赛事组织者转播权的数据财产属性:基于《民法典》和新《体育法》的法教义学分析[J]. 上海体育学院学报,2022,46(10):23-32,75 [43] 梅夏英. 信息和数据概念区分的法律意义[J]. 比较法研究,2020(6):151-162 [44] 吴汉东. 数据财产赋权的立法选择[J]. 法律科学(西北政法大学学报),2023,41(4):44-57 [45] 陶乾. 赋权模式下数据权利的保护与限制[J]. 江西财经大学学报,2023(1):126-136 [46] 崔国斌. 大数据有限排他权的基础理论[J]. 法学研究,2019,41(5):3-24 [47] 张惠彬,刘迪琨. 如何认定体育赛事节目的独创性?:以体育赛事节目的制作为中心[J]. 体育科学,2018,38(6):76-83 [48] 田思源. 《中华人民共和国体育法》的修改过程、主要争议与立法选择[J]. 天津体育学院学报,2022,37(4):373-379,410 [49] 孔祥俊. 反不正当竞争法新原理: 原论[M]. 北京: 法律出版社, 2019: 59-60 [50] 郑家红,尹鹏旭. 我国体育赛事转播权的保护模式及其完善路径[J]. 学海,2023(1):206-216 [51] MARGONI T. The protection of sports events in the EU:Property,intellectual property,unfair competition and special forms of protection[J]. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law,2016,47(4):386-417 doi: 10.1007/s40319-016-0475-8

[52] 王迁. 著作权法中传播权的体系[J]. 法学研究,2021,43(2):55-75 [53] 张红. “以营利为目的”与肖像权侵权责任认定:以案例为基础的实证研究[J]. 比较法研究,2012(3):63-76 -

期刊类型引用(4)

1. 郭亮,曹蔓盈. 元宇宙中体育赛事节目版权保护困境及纾解之策. 重庆行政. 2025(01): 59-64 .  百度学术

百度学术

2. 袁钢,胡子靖. 在法治轨道上推进我国体育事业高质量发展:我国体育法治发展简述. 成都体育学院学报. 2025(01): 42-52 .  百度学术

百度学术

3. 袁宛琪,胡神松. 体育赛事直播画面法律保护的适用困境与纾解路径——基于31个案例的实证分析. 武汉体育学院学报. 2024(06): 41-48 .  百度学术

百度学术

4. 罗祥. 体育赛事视听信息设权路径反思与法益体系保护——基于《体育法》第52条第2款的法教义学解读. 上海体育大学学报. 2024(10): 83-96 .  本站查看

本站查看

其他类型引用(1)

下载:

下载: