New Development of the Legal Application of Football Injury Under the Background of the Implementation of Civil Code of the People's Republic of China

-

摘要:

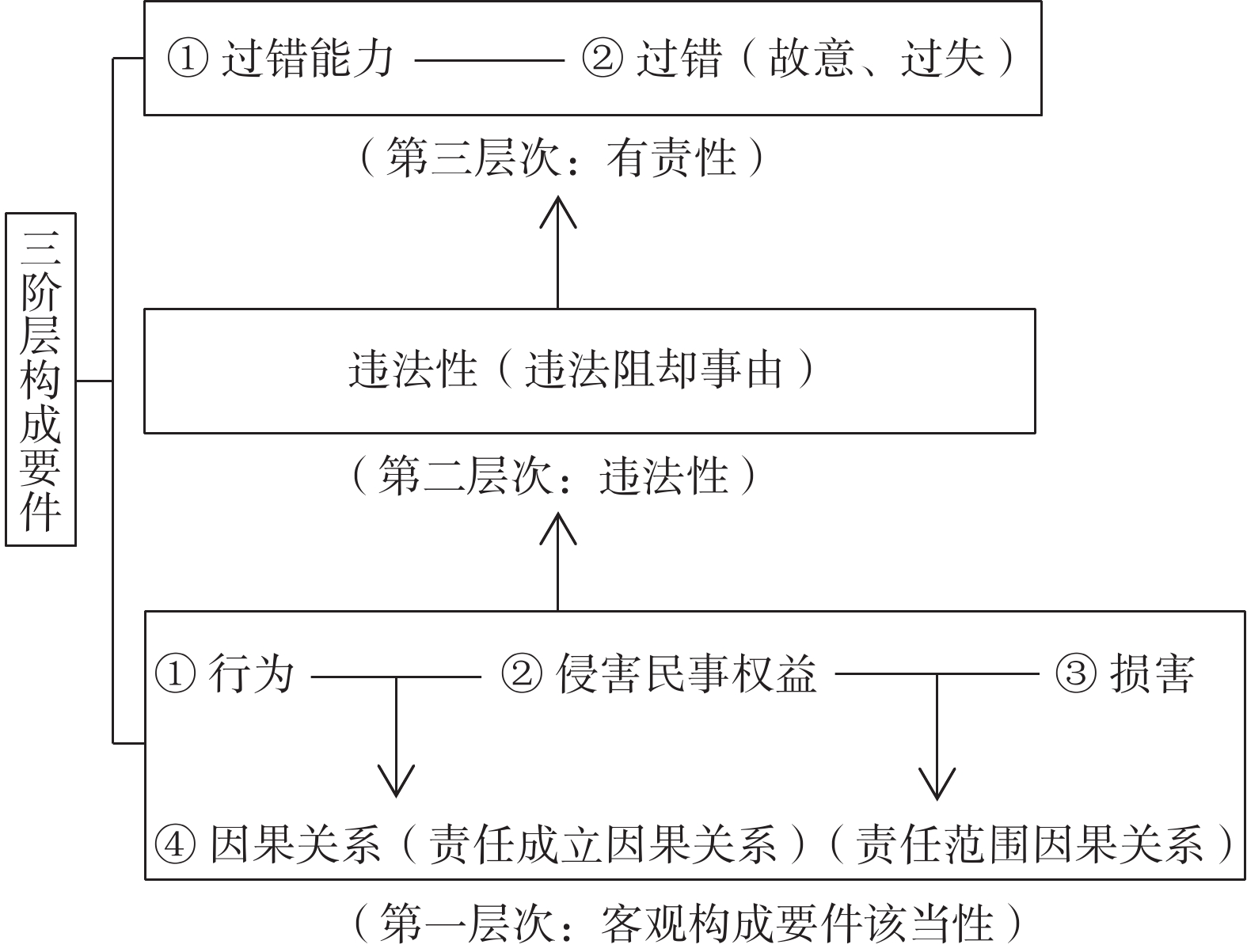

在《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)施行背景下,足球伤害法律适用出现了新发展,对足球治理带来新挑战和新影响。就足球伤害的侵权归责原则而言,过去广为适用的公平责任原则不再适用,这将极大地增强社会足球和校园足球活动参加者、组织者的信心。《民法典》第1176条第1款明确规定了文体活动自甘风险规则的构成要件,对于足球运动参加者明确足球伤害法律适用规则提出了新要求。在三阶层的体育伤害侵权构造下,足球伤害的法律适用将从构成要件该当性、违法性和有责性三个层次递次考量。其中,对于作为违法阻却要件的自甘风险规则认定和作为有责性组成部分的重大过失认定将成为《民法典》时代足球伤害法律适用的核心议题。

Abstract:Under the background of the implementation of Civil Code of the People's Republic of China, there are some new developments in the legal application of football injury, which will bring some new challenges to football governance. As far as the tort liability principle of football injury is concerned, the principle of fair liability, which was widely used in the past, will no longer be applicable, hence greatly enhance the confidence of participants and organizers of social football and campus football activities. The first paragraph of article 1176 of Civil Code of the People's Republic of China clearly stipulates the constituent elements of assumption of risk rules for cultural and sports activities, and puts forward new requirements for football players to clarify the legal application of football injury. Under the three-tier structure of sports injury infringement, the legal application of football injury will be considered from the following three levels: the constitutive requirements should be appropriate, illegal and responsible. Among them, the identification of assumption of risk rules as an illegal component and the identification of gross negligence as a responsible component will become the core issues of legal application of football injury in the era of Civil Code of the People's Republic of China.

-

党的二十大报告强调着力扩大内需,增强消费对经济发展的基础性作用,由此可见,消费是新时代推动我国经济高质量发展的关键着力点。作为精神文化消费的重要组成部分,体育消费属于发展型、享受型消费,是推动精神层面共同富裕的有效途径,也是促进消费结构升级的重要方向,更是匹配需求层次变迁的关键举措[1]。近年来,武术等传统体育项目焕发新活力,收获大批拥趸,“中式健身”正在成为年轻人的新选择。从线下到线上,从户外到家中,“云健身”“宅家锻炼”为传统体育项目发展带来了新机遇,一些场地限制较小、动作易学易练的传统体育项目(诸如太极拳、八段锦、易筋经等)成为新时尚,也带动了传统体育培训等体育服务业发展和中式练功服等体育用品的兴起。当传统体育项目成为全民健身的“常选项”,促进传统体育消费将成为“必答题”。在新一轮扩大内需的长期战略下,基于消费升级等需求侧的变化,应发挥需求对供给的牵引和导向作用,促使传统体育转向更具潜力的消费驱动模式,实现有效需求与有效供给的充分挖掘和匹配,以形成更高水平的供需动态平衡。基于此,本文在构建我国传统体育消费市场供需匹配评估模型的基础上开展实证研究,对传统体育消费市场供给侧和消费需求侧的匹配情况进行定量评估,以期为其高质量发展提供理论参考。

1. 问题的提出与文献回顾

1.1 问题的提出

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》[2]明确指出:“顺应居民消费升级趋势,把扩大消费同改善人民生活品质结合起来”;2023年《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》更是点明了扩大体育消费是助力经济增长、满足人民对美好生活向往的重要方式和过程。曾有学者[3]指出,消费型体育参与缺乏是制约体育需求向体育消费需求转化的原因,这个问题在传统体育消费过程中尤为突出。随着人们文化主体意识的觉醒,体育消费已呈现出本土偏好,消费者对于具有中国特色的体育运动品牌的购买意愿和对传统体育项目的参与意愿越来越高[4]。但传统体育项目仍面临认知不足、影响力不够、竞争力不强等问题,人们的传统体育消费能力偏弱,消费潜力未得到完全释放。大量相关研究聚焦于公共体育服务、职业体育赛事、数字体育、冰雪运动等领域,从消费需求结构的特征到消费升级的机理、路径等进行了理论探索和实证讨论,但对传统体育项目的消费需求关注较少。因此,本文立足于传统体育消费群体需求,根据消费需求引导量化评估传统体育消费市场的供需匹配度,促进传统体育消费升级和产业提质有机协同,进而助推传统体育项目成为国际国内具有影响力、竞争力的体育项目,为传承弘扬中华优秀传统文化、建设体育强国贡献力量。

1.2 文献回顾

1.2.1 传统体育消费需求侧研究

随着社会主要矛盾的变化,消费升级加快,消费结构、需求层次、消费心理、消费行为等方面呈现出新的趋势。体育消费需求侧研究以消费者为核心,对新时代体育消费的特征和影响因素展开讨论。于乐等[5]、刘志强等[6]研究发现,居民可支配收入会影响服务型体育消费占比,不同性别、年龄、受教育程度、地区等因素均会影响体育消费的类型和支出。赛事认同[7]、体验价值、满意度、忠诚度[8]等是影响消费行为的重要变量。体育场馆[9]、体育公共服务[10]、体育旅游[11]等消费场景中消费者对具体要素内容均呈现出依赖性、期待性、个性化或被动性等不同需求层次的特点。在传统体育消费研究中,陈昇等[12]指出消费者对空间和时间的要求,如区域设置、演练空间、检录等待、奖励发放速度等会影响其参与传统体育消费的满意度。影响观赏型传统体育消费的主要因素除赛事产品质量外,还包括成本、宣传、人文环境、场馆景观等[13]。

可见,学者对消费者需求变化进行了较为全面而深入的探索,剖析了多样化、多层次体育消费需求的内涵要义,而对传统体育消费需求侧的研究仍停留在对需求内容的梳理上,未能及时回应我国经济发展阶段和传统体育消费升级发展真正面临的紧迫问题。

1.2.2 传统体育消费供给侧研究

高质量发展为体育产业供给侧结构性改革赋予了时代价值,在体育消费相关研究中,紧跟时代步伐以深化供给侧结构性改革为主线的研究视角主要有以下几类。

(1)以体育产业的宏观视角进行对策研究。分析体育产品和服务供给的现状,发挥消费对体育产业的拉动作用,提出有针对性的建议。韩晓明等[14]认为,传统体育供给结构不均衡不健全、供给内容程式化、供给水平不高、智慧服务发展不成熟,使得传统体育多样化的表现形态和多元化的适应性无法充分发挥其功能价值。蔡朋龙等[15]认为,高品质、分众化产品供给不足、体育产品和服务的文化符号表征性不强是当前体育产业供给侧发展不充分的表现,也是促进体育消费的堵点。

(2)以供给主体为对象进行应用研究,围绕其供给水平、服务质量评价等提出高质量发展建议。何继新等[16]认为,供给能力、服务质量和满意度构成了供给主体的评价维度。翁银等[17]认为,供给质量是公众满意回应的前提和关键,进而影响公众忠诚度与再次消费行为的形成。提升服务质量,增强供给的有效性,从而提高公众满意程度,是多数学者研究体育供给的视角,基于公众感知以及SERVQUAL、IPA模型等对服务质量评价指标体系进行构建和实证分析,在体育场馆[18]、体育健身休闲[19]、体育赛事等体育服务质量评价中广泛应用,为优化服务供给和资源配置效率提供了参考。

1.2.3 传统体育消费市场供需关系研究

供需关系的研究大多采用定性研究,采用宏观描述或以某一具体细分领域为切入点,分析体育消费市场的供需问题。多位学者将供给质量低造成的消费者需求满足不充分矛盾定义为供需错配。健身休闲消费市场供需错配体现在政策、资本、科技、场地、人才等方面[20]。在传统体育教学培训市场中,一贯采用以套路演练形式和竞技体育导向的教学内容和评价方式[21],梁勤超等[22]认为这是造成参与型传统体育需求侧期望的“能打”和供给侧提供的“演练”之间供需错配的主要原因。吴保占[23]认为,单调的套路形式展示无法满足人们更高层次的精神需求,以休闲娱乐为目的的观赏型传统体育供给不足。另一类为供需关系的定量研究。王茜等[24]运用供需匹配计量模型,对我国特色职业体育竞赛服务消费市场供需匹配度进行评估,根据消费者实际需求的内容与供给主体的供给程度之间的匹配情况进行计算,发现基础服务、核心价值服务、附加服务及细分服务的供需匹配度存在差异。在公共文化服务、养老服务等服务业中也同样运用该模型进行了实证测算。有研究[25]用满意度代表供需匹配,认为期望值与实际感知所产生的差距是造成供需错位的原因。还有研究[26]基于物理学中的耦合模型对供给和需求的耦合度和耦合协调度进行测量,以耦合度指数的范围判断供需关系。

2. 研究设计

2.1 我国传统体育消费市场要素体系构建

根据体育产业和传统体育消费现状,传统体育消费类型可分为实物型、参与型、观赏型[6]。其中,实物型体育产品属于物质型消费,参与型、观赏型体育产业属于服务型消费。Lai[27]在耐用品特征评价中总结出功能性、可靠性、适用性、审美性、情感性等维度;Parasuraman等[28]提出了SERVQUAL模型,从有形性、可靠性、响应性、保证性、移情性等5个维度对服务质量作出判断。因此,结合相关文献和理论模型分别对实物型、参与型、观赏型传统体育消费市场的表现特征进行分析,并依据传统体育消费的实际特点对框架中各维度的概念与构成进行必要的修正。邀请8位国内高校武术及体育产业教授进行咨询和内容效度检验,结合专家意见,修改有歧义或表述不清的条目,最终形成传统体育消费市场要素体系框架,如表1所示。

表 1 传统体育消费市场要素体系Table 1. Element system of China's traditional sports consumption market传统体育消费类型 维度 题项 题项来源(年份) 实物型 功能性 X1器材装备具备适应项目特点的功能性要求(表演服、训练服等透气吸汗、

便于做大幅度的动作,器械轻便等)X2器材装备采用有助于发挥技术的新型材料或新科技 可靠性 X3产品质量值得信赖(寿命、安全性、品质稳定等) 何志毅[29](2005) 适用性 X4器材装备符合竞赛要求或获得官方认证 审美性 X5产品美观 何志毅[29](2005) X6产品体现传统文化元素 情感性 X7产品销售服务态度良好 何志毅[29](2005) 参与型 有形性 X8服务类型、数量丰富 李国立[30](2014) X9前往赛事举办地、体育馆或健身场所的交通便捷、周边配套

(休憩设施、停车空间、餐饮等)齐全傅钢强等[31](2020);许春蕾等[32](2020) 可靠性 X10比赛场地/训练场馆/健身场所的设施条件良好(硬件、软件等) 李国立[30](2014);许春蕾等[32](2020) X11参与的赛事或机构组织具有知名度和美誉度 马成顺等[33](2013);Parasuraman 等[28](1988) 响应性 X12承诺服务内容的完成度 韩凤月等[34](2002) X13相关服务人员回复消费者问题和求助及时快速 孙铭珠[35](2015) 保证性 X14工作人员具有必备的专业知识和技能 王朝军等[36](2014);陈雪娟等[37](2014) X15工作人员能保障安全有序的现场秩序 许文鑫等[38](2017) 移情性 X16参与型消费有线上形式或社群 观赏型 有形性 X17竞赛表演内容精彩 马成顺等[33](2013);许文鑫等[38](2017) X18体育旅游线路(嵩山、武当山、峨眉山等武术文化之旅)安排合理且有趣 《武术产业发展规划(2019—2025年)》[39] 可靠性 X19信息服务(官方网站、公众号、App、小程序等)操作便捷且信息丰富 X20实际提供的服务内容与宣传一致 陈义娟[40](2015) 响应性 X21主办方提前发布相关赛程、表演节目单、演员名单或观看网址等信息,

并提供预约/购票等服务刘卫等[41](2002);李国立[30](2014) X22工作人员热情、主动、专业性强 张猛等[42](2014);许文鑫等[38](2017) 保证性 X23观赏赛事或表演的网络直播效果好(直播流畅、机位能达到比较理想的

观赏位置、可进行评论互动打赏等)移情性 X24赛事或表演的观众素质和赛场气氛好 陈义娟[40](2015) X25观赏时间安排适宜(例如节假日、周末、晚上等) Parasuraman等[28](1988) 2.2 我国传统体育消费市场供需匹配评估模型构建

解决人们需求转变和社会生产与供给之间的矛盾成为新时代各个领域发展成效的评判标准。从“理性人”的经济假设出发,以匹配程度和环境变量的二维要素衡量传统体育消费市场供需匹配。供需匹配评估模型依据相似性理论构建,由于供给体系与需求体系存在相似性,两者比值为相似常数。研究[43]对传统体育供给的判断基于消费者对传统体育消费产品和服务现状的满足程度,对需求的判断根据消费者的需求程度选择,以此作为供需两侧的判断根据。另外,我国传统体育消费市场的供需关系为线性关系,而非加减关系,故采用函数关系对供需匹配度进行评估。

2.2.1 变量解释

(1)我国传统体育需求量为

$ x_{\mathrm{d},i,j}^{ } $ 。新时代群众需求是多样化、多层次、不断升级的,需求层次反映了需求强度与重要性,进而影响需求程度。运用利克特5点量表衡量,5代表重要性最大,1代表重要性最小,需求量表示为重要性均值与重要性系数的乘积。以日本学者Noriaki Kano提出的KANO模型[10](图1)为基础,通过分析消费者对产品和服务功能的满意程度,将消费者需求分为5种属性:①必备属性(Must-be Quality,M)指消费者认为传统体育产品或服务中必须具备或满足的基本条件和需求,当提供或优化某项传统体育产品或服务的功能时,消费者满意度不会明显提升,而当此项功能具备程度降低时,消费者满意度大幅度下降。②期望属性,也被译为一维属性(One-dimensional Quality,O),指消费者所期望的传统体育产品或服务具备的功能,当满足该类功能时,消费者满意度会显著提升,相反不满足时,消费者满意度会显著下降。③魅力属性(Attractive Quality,A)指传统体育产品或服务具有超出预期和令人惊喜的功能,当提供该类功能时,消费者满意度会显著提升,而不提供该类功能时消费者也不会表现出明显的不满意。④无差异属性(Indi-fferent Quality,I)指对消费者来说是否提供该项功能或服务,消费者的满意度或不满意度都不会产生明显变化。⑤反向属性(Reverse Quality,R)指会产生适得其反效果的功能,若提供了该项服务,消费者满意度反而会下降。根据KANO模型结果归类(表2)的要求,得出传统体育消费的需求属性频率分布并进行归类。

表 2 KANO模型问卷调研结果归类Table 2. Classification of KANO model questionnaire survey results功能/服务 没有/不具备时 非常

满意理所

当然无所谓 勉强

接受非常

不满意提供/具备时 非常满意 Q A A A O 理所当然 R I I I M 无所谓 R I I I M 勉强接受 R I I I M 非常不满意 R R R R Q 注:A表示魅力属性,O表示期望属性,M表示必备属性,I表示无差异属性,R表示反向属性,Q表示可疑结果(可疑结果一般不会出现,除非被试理解错误或不认真填写)。 基于KANO模型的要素分类,引入消费者满意度系数(Better系数)和消费者不满意系数(Worse系数),区分不同传统体育消费市场要素的提供对满意度的影响差异,并提出判断功能影响程度的Better-Worse系数计算公式,分别为:

$$ \qquad{\mathrm{Better}}系数=(A+O)/(A+O+M+I) $$ (1) $$ \qquad\text{Worse}系数=-1\times (O+M)/(A+O+M+I) $$ (2) Better系数取值范围为(0,1),越接近1表示该类需求对满意度的影响越大;Worse系数取值范围为(−1,0),越接近−1表示该类需求对不满意度的影响越大[9]。

重要性系数[11](Importance Degree,ID)按照“必备属性要素(M)=5、期望属性要素(O)=3、魅力属性要素(A)=1、无差异属性要素(I)=0”进行赋值,计算公式如下:

$$ ID = (5\times M + 3\times O + 1\times A + 0\times I)/(M + O + A + I) $$ (3) (2)我国传统体育供给量为

$ x_{\mathrm{s},i,j}^{ } $ 。满意度是消费者感知供给质量与自身期望值的比较结果,反映了消费者对传统体育产品和服务供给情况的感知与表达,可视为其供给度。这种判断方式仍然受消费者需求层次的影响,因此运用利克特5点量表衡量,5代表满意度最大,1代表满意度最小,供给量用满意度均值与满意度系数的乘积表示。重要性是消费者感知供给内容与自身期望值的比较结果,Yang[44]通过将KANO模型与重要性—满意度分析法(IPA分析法)相结合,建立以重要性、满意度为横纵轴的四象限矩阵,以各要素的重要性和消费者实际感知的满意度对传统体育消费市场供给质量与内容的整体情况进行综合评价。(3)我国传统体育消费市场供需匹配度为

$ \lambda_{i,j} $ 。$ \lambda_{i,j} $ 表示传统体育消费者所享受到的传统体育产品和服务的供给与实际需求之间的满足程度,计算公式如下:$$ \lambda_{i,j}=\text{cos}(\theta_{i,j}-45^{\circ}) $$ (4) 其中:

$$ \text{cos}\theta_{i,j}=\frac{x_{\mathrm{d},i,j}^{ }}{\sqrt{(x_{\mathrm{d},i,j}^{ })^2+(x_{\mathrm{s},i,j}^{ })^2}}\text{,}\theta_{i,j}\in\left[0^{\circ}\text{,}90^{\circ}\right] $$ (5) $ x_{\mathrm{d},i,j}^{ } $ 表示消费者j对传统体育产品和服务i的需求;$ x_{\mathrm{s},i,j}^{ } $ 表示消费者j获得的传统体育产品和服务i的供给。$ \lambda_i=\dfrac{1}{N}\displaystyle\sum\limits_{j\in J}^{ }\lambda_{i,j} $ ,供需匹配度取值范围为$ \left[{ \dfrac{\sqrt{2}}{2}},1\right] $ 。供需匹配度取值范围为$ \left[ \dfrac{{\sqrt 2 }}{2},0.8\right] $ 时,表明供需匹配度较差;供需匹配度取值范围为(0.8,0.9)时,表明供需匹配度尚可;供需匹配度取值范围为(0.9,1)时,表明供需匹配度较好。(4)我国传统体育消费市场供需匹配

$ \left(\lambda_{i,j},\varphi_{i,j}\right) $ ,匹配环境$ \varphi_{i,j} $ ,代表传统体育消费市场供需匹配的程度,分别用1、−1表示。当传统体育供给小于需求时,匹配环境变量记为1;当传统体育供给大于需求时,匹配环境变量记为−1。2.2.2 模型基本性质阐释

运用供需匹配评估模型分析我国传统体育消费市场供需匹配的现实情况,以需求为横轴、供给为纵轴,用传统体育消费市场供需匹配度与匹配环境变量的二维向量表示,得出我国传统体育消费市场的供需坐标。

我国传统体育消费市场供需匹配评估模型存在以下4种基本性质:①传统体育消费市场供需精准匹配,即匹配值的点落在

$ y = x $ 上,如图2中B、C点供需匹配度为1,匹配环境变量为1,此时消费者感知到的传统体育消费市场供给度完全满足自身所需的传统体育消费需求。②同一传统体育消费市场供给水平或需求下,传统体育消费需求与供给的差值越大,传统体育消费市场供需匹配度越小;反之亦然。如图2中A、B两点,传统体育供给量均为$ x_{\mathrm{s},i,j}^{ } $ ,A点的传统体育消费需求度与供给度的差异值大于B点,则A点的传统体育消费市场匹配度小于B点。在B、D两点中,传统体育消费需求量均为$ x_{\mathrm{d},i,j}^{ } $ ,D点的传统体育消费需求度与供给度的差异值大于B点,则D点的传统体育消费市场匹配度小于B点。③分布以$ y = x $ 为对称的非精准匹配值,其消费市场供需匹配度相同,但匹配环境不同。如图2中A、D点分别为在$ y = x $ 两侧的对称点,由对称性及余弦定理可得A点与D点的传统体育消费市场供需匹配度相同,但A点在$ y = x $ 与横轴构成区域中,供给小于需求,匹配环境为1;D点在$ y = x $ 与纵轴构成区域中,供给大于需求,匹配环境为−1。④在非精准供需匹配的情况下,当传统体育消费市场供给与需求的差值相同时,运用函数关系可证传统体育消费市场供给(或需求)值越大,传统体育消费市场匹配度越高;反之亦然。3. 结果与分析

3.1 调查对象基本信息

本文的调查对象是有传统体育消费行为的人群。在日常进行传统体育项目习练、传统体育消费的人群中随机选取调查对象,并采用滚雪球的方法发放问卷,共发放问卷563份,有效回收482份,有效回收率为85.61%。调查对象的基本情况如表3所示。

表 3 我国传统体育消费者人口统计学特征Table 3. Demographic characteristics of traditional sports consumers in China类别 消费者/人 占比/% 性别 男 204 42.32 女 278 57.68 年龄 18岁以下 10 2.07 18~40岁 230 47.72 41~60岁 178 35.93 60岁以上 64 13.28 受教育程度 初中及以下 33 6.85 高中或中专 110 22.82 本科或大专 269 55.81 研究生及以上 70 14.52 职业 企业单位 57 11.83 机关事业单位 85 17.63 个体户 23 4.77 自由职业 36 7.47 学生 128 26.56 离退休人员 126 26.14 其他 27 5.60 习练年限 0~5年 190 39.43 6~10年 91 18.88 11~30年 170 35.27 30年以上 31 6.43 运动水平 具有运动员等级 155 32.16 具有武术段位制 158 32.78 无 169 35.06 每周参与传统体育的频次 1次以下 74 15.35 2次 72 14.94 3次 91 18.88 4次 43 8.92 5次及以上 202 41.91 一年内的传统体育消费水平 <1 000元 263 54.56 1 000~3 999元 151 31.33 4 000~6 999元 30 6.22 7 000~9 999元 15 3.11 ≥10 000元 23 4.77 使用SPSS 22.0软件对问卷进行信效度检验,KANO模型问卷正反问题的Cronbach's α分别为0.889和0.911,均大于0.8,说明信度较好。问卷中正反问题的KMO值分别为0.908和0.932,均大于0.900,且正反提问的Bartlett's检验近似卡方值分别为

3589.187 和4557.099 ,P均小于0.001,说明问卷的结构效度较好。在内容效度中,根据8位专家咨询结果,各条目内容效度(I-CVI)取值范围为[0.875,1.00],S-CVI为0.92,S-CVI/Ave为0.99,均达到统计学要求。3.2 传统体育消费市场供需现状

3.2.1 传统体育消费市场需求分析

运用KANO模型分析(表4)可知,实物型、参与型、观赏型传统体育消费中均存在必备(M)、期望(O)、魅力(A)3种属性的需求要素,包括必备属性(M)3项、期望属性(O)13项、魅力属性(A)9项,没有无差异属性(I)和反向属性(R)。

表 4 我国传统体育消费市场需求属性分类Table 4. Classification of demand attributes in China's traditional sports consumption market传统体育

消费类型维度 题项 必备属性

(M)/%期望属性

(O)/%魅力属性

(A)/%无差异属

性(I)/%属性 实物型 功能性 X1 10.79 39.42 38.38 11.41 O X2 4.56 33.40 51.66 10.37 A 可靠性 X3 56.85 20.54 16.18 6.43 M 适用性 X4 14.32 37.97 29.05 18.67 O 审美性 X5 5.60 28.22 49.59 16.60 A X6 3.32 27.59 53.32 15.77 A 情感性 X7 9.13 63.49 22.61 4.77 O 参与型 有形性 X8 4.36 21.16 58.51 15.98 A X9 5.19 37.55 50.62 6.64 A 可靠性 X10 4.98 39.21 47.72 8.09 A X11 13.49 53.11 25.31 8.09 O 响应性 X12 57.47 21.16 16.18 5.19 M X13 9.75 52.70 29.25 8.30 O 保证性 X14 13.07 57.26 24.48 5.19 O X15 10.37 55.60 24.69 9.34 O 移情性 X16 1.87 20.75 51.66 25.73 A 观赏型 有形性 X17 4.15 38.80 50.00 7.05 A X18 5.60 49.17 36.93 8.30 O 可靠性 X19 9.34 53.32 30.50 6.85 O X20 55.19 21.37 16.60 6.85 M 响应性 X21 8.09 47.51 34.65 9.75 O X22 5.60 47.93 39 7.47 O 保证性 X23 5.81 46.47 36.31 11.41 O 移情性 X24 7.26 65.56 22.20 4.98 O X25 4.36 40.25 40.87 14.52 A 实物型传统体育消费需求要素包括必备属性(M)1项、期望属性(O)3项、魅力属性(A)3项。其中:产品质量(X3)属于必备属性要素,具有基础性和决定性作用;产品性能(X1、X4)、服务态度(X7)等需求要素为期望属性;体现产品创新性和价值象征的需求要素(X2、X5、X6)均属于魅力属性。参与型传统体育消费需求要素包括必备属性(M)1项、期望属性(O)4项、魅力属性(A)4项。消费内容(X12)为必备属性要素,表现供给主体积极服务态度和能力素养相关的服务保障(X11、X13、X14、X15)均为期望属性,反映环境设施、社交需求等内容的需求要素(X8、X9、X10、X16)属于魅力属性。观赏型传统体育消费需求要素包括必备属性(M)1项、期望属性(O)6项、魅力属性(A)2项。涉及服务承诺(X20)的需求要素为必备属性,代表服务水平的需求要素(X18、X19、X21、X23)为期望属性,内容质量(X17)以及观赏时间安排(X25)为魅力属性的需求要素。

进一步分析不同特征的群体对传统体育消费需求偏好,大部分传统体育消费市场要素表现出需求层次的一致性,而个别要素内容的需求层次差别主要存在于不同年龄和运动水平的消费群体中。实物型传统体育消费需求层次差别体现在不同年龄的人群对功能性(X1、X2)和可靠性(X3)的需求层次差别,不同运动水平的人群对功能性(X1)和适用性(X4)的需求层次差别。参与型传统体育消费需求层次差别体现在有形性(X9)、可靠性(X11)和保证性(X14)方面,不同年龄人群对此表现出不同的需求层次属性。观赏型传统体育消费需求层次差别在有形性(X17、X18)、可靠性(X19、X20)、响应性(X22)以及移情性(X25)方面,不同年龄人群对此表现出不同的需求层次属性;不同运动水平人群对移情性(X25)表现出不同的需求层次属性。

3.2.2 传统体育消费市场供给分析

采用KANO-IPA分析评价我国传统体育消费市场供给情况,构建以重要性系数均值

2.2429 、满意度系数均值0.7663 为轴的KANO-IPA四象限图(图3)。从图3可知,实物型传统体育消费在KANO-IPA四象限图中4个象限均有分布。可靠性(X3)要素内容落在第Ⅳ象限,表明重要性高,但消费者满意度较低,说明该要素的供给质量较差。唯一一项高重要性、高满意度的要素内容属于情感性维度(X7),该供给现状反映了售后服务备受肯定,而产品质量与性能欠缺。参与型传统体育消费在响应性维度中反映内容完成质量(X12)的要素内容供给质量较差,而在可靠性、响应性、保证性维度中反映品牌美誉度(X11)以及延展性服务(X13、X14、X15)的内容处于第Ⅰ象限,供给质量较好,表现出服务内容践诺不足,延展性服务供给质量较高的供给特征。在观赏型传统体育消费中可靠性维度下服务承诺(X20)供给质量较差,反映消费者对信息服务、观赏氛围的期望(X19、X24)等要素内容的供给质量较好,表现出合意性不足、悦享型服务令人满意的供给特征。

3.3 传统体育消费市场供需匹配定量评估

借助供需匹配模型,对传统体育消费市场的供需情况进行定量评估。由表5可知,传统体育消费市场在总体上和各类型中的供需匹配度均在0.8以上,表明传统体育供需匹配度尚可,参与型传统体育的供需匹配度相对最高,观赏型传统体育的供需匹配度最低;匹配环境均为1,传统体育消费市场的需求大于供给。

表 5 我国传统体育消费市场供需匹配度Table 5. Matching degree of supply and demand in China's traditional sports consumption market消费类型 供需匹配度 维度 供需匹配度 题项 供需匹配度 实物型 ( 0.8840 , 1)功能性 ( 0.9084 , 1)X1 ( 0.8970 , 1)X2 ( 0.9198 , 1)可靠性 ( 0.7723 , 1)X3 ( 0.7723 , 1)适用性 ( 0.8737 , 1)X4 ( 0.8737 , 1)审美性 ( 0.9291 , 1)X5 ( 0.9204 , 1)X6 ( 0.9379 , 1)情感性 ( 0.8666 , 1)X7 ( 0.8666 , 1)参与型 ( 0.8873 , 1)有形性 ( 0.9274 , 1)X8 ( 0.9415 , 1)X9 ( 0.9132 , 1)可靠性 ( 0.8891 , 1)X10 ( 0.9101 , 1)X11 ( 0.8682 , 1)响应性 ( 0.8267 , 1)X12 ( 0.7735 , 1)X13 ( 0.8799 , 1)保证性 ( 0.8713 , 1)X14 ( 0.8695 , 1)X15 ( 0.8730 , 1)移情性 ( 0.9570 , 1)X16 ( 0.9570 , 1)观赏型 ( 0.8820 , 1)有形性 ( 0.9053 , 1)X17 ( 0.9157 , 1)X18 ( 0.8948 , 1)可靠性 ( 0.8259 , 1)X19 ( 0.8778 , 1)X20 ( 0.7740 , 1)响应性 ( 0.8949 , 1)X21 ( 0.8898 , 1)X22 ( 0.9000 , 1)保证性 ( 0.8962 , 1)X23 ( 0.8962 , 1)移情性 ( 0.8946 , 1)X24 ( 0.8755 , 1)X25 ( 0.9138 , 1)注:我国传统体育消费市场总体供需匹配度为( 0.8844 , 1)。实物型传统体育消费市场呈现出符号价值形成共建、产品质量仍需加强的供需匹配状态。实物型传统体育产品在功能性和审美性维度上达到了较好的匹配程度,器材装备的功能性特征与创新性要求已经随着消费者的需求升级不断更新,其供需匹配度为0.9以上。适用性和情感性维度的供需匹配度尚可,均在0.8以上,说明官方指定的竞赛用品装备或供给商已经成为实物型传统体育供给的行业目标,也是一种产品高质量的证明和标签。供给侧在向消费者提供高质量、高标准产品的同时,也需要建立良好的服务保障,不仅是“卖产品”也要“卖服务”。但在可靠性方面,对产品最基础的质量要求(X3)令人不甚满意,供需匹配度仅为

0.7723 ,匹配情况较差。参与型传统体育消费市场供需匹配表现为品牌价值实现共鸣,供给精度有待完善。参与型传统体育在移情性、有形性等满足社交、自我成长的需求内容维度表现出较好的供需匹配程度,供需匹配度均大于0.9。在可靠性维度中,良好的设施条件(

$ \lambda_{\mathrm{X}10} $ =0.9101 )为参与型传统体育消费环境提供了支持,市场主体的知名度和美誉度($ \lambda_{\mathrm{X}11} $ =0.8682 )为消费者参与竞赛、培训等活动提供了服务质量的保障,总体供需匹配度尚可。在保证性方面,人力资本作为参与型传统体育消费最重要的服务保障要素,目前工作人员在素养和态度(X14、X15)上具备了较好的服务意识和能力,供需匹配度为0.8713 。然而,在响应性维度中承诺服务内容的完成度(X12)的供需匹配度仅为0.7735 。观赏型传统体育消费市场供需匹配反映出优质服务达成共识,数字化、内容质量亟待提高的现状。在响应性、移情性维度上,观赏型传统体育消费的辅助性服务如在服务态度、时间安排等方面(X22、X25)与消费者的实际服务需求较为接近,竞赛表演内容精彩程度(X17)也获得了消费者的喜爱,供需匹配度均大于0.9。在可靠性和保证性维度上的信息服务和数字化等方面(X19、X23)的供需匹配度尚可,而在可靠性维度上服务承诺(X20)的供需匹配度仅为

0.7740 。4. 讨 论

4.1 传统体育消费者多样化“脸谱”初现端倪

不同运动水平和年龄的消费者呈现出日益多样、细分的消费诉求,入门者与具有一定运动水平的人群在多元化的消费情景中表现出显著的消费特征,构建出清晰的消费群体画像。

一方面,多维化群体画像呈现出不同需求偏好。“入门级”消费群体更加关注运动技能学习和运动水平提升相关的消费内容。不具有任何运动水平等级的消费者对实物型传统体育用品装备的功能性(X1)、符合竞赛要求或获得官方认证的适用性(X4)的依赖程度不高,属于他们本身未考虑却能够激发其运动体验的魅力属性要素。长期习练人群对传统体育消费更倾向于强身健体、社会交往、情感价值的悦己消费。习练年限达30年以上的人群将传统体育服务的信息响应性(X21)和多元获取渠道保证性(X23)等视为魅力属性要素,也不再认为响应性服务[如技能服务内容的完成度(X12)]是必备属性的内容要素。习练频率为每周4次的人群中服务承诺(X20)的重要性系数为

2.6047 ,而全样本重要性系数为3.5664 ,说明长期规律运动人群已经形成固定的运动习惯和日程安排,他们可能更倾向于依靠自己的计划和执行力来保持运动的连续性,而不是过度依赖外部服务(如内容教学、教练员的指导等)的可靠性。另一方面,多元化消费场景回应需求差异。有研究[45]表明,实用和享乐消费情境会影响消费者对产品差异化的偏好。在传统体育消费中,消费情景对消费差异的影响主要体现在学其“形”与获其“意”的习练阶段性差异上。在观赏型传统体育消费的内容精彩程度(X17)、服务响应速度(X22)、观赏时间安排(X25)等要素内容中,不同类型人群表现出与整体归纳不同的需求属性。根据传统体育传播和习得的规律,18岁以下的人群处在学习“形”的阶段,该过程依然延续着口传心授的中国传统文化传习特征,以身体示范和口头讲解、习练者进行模仿练习的方式学习技术动作和运动规律,因此该类人群对于服务内容需求简单易得;而60岁以上、拥有一定运动水平的人群大多处于理解其“意”的阶段,提高技术已经不是习练的重点,其通过具身化的身体活动已经完成了认知内化和自我构建的过程,而对观赏内容、形式的要求和期望更高。在拥有一定运动水平的人群中,无论是针对在全民武术锻炼体系中获得武术段位的人群还是竞技体育框架下具有运动员等级的人群,在各项需求要素中除器材装备功能性(X1)和观赏时间安排(X25)外均表现出较为统一的需求层次属性,说明传统体育消费市场趋于标准化、规范化,传统体育项目以竞技体育为引领和标杆,爱好者也期望得到与专业运动员一样专业的传统体育产品和高质量服务。

4.2 传统体育消费观念升级和结构变化不明显

体育需求主体多元化、体育需求种类丰富化、体育需求层次高端化[46]是体育消费在新时代发生根本性转变的原因,也是体育产业供给侧结构性改革需要把握的重点。传统体育消费已经形成从内容质量到服务质量再到审美、文化共鸣的多层次、多样化消费需求表现。然而,对标高质量发展的要求,诸如环境设施等魅力或期望属性需求应该成为消费者理所当然接受和享受的内容,而传统体育消费者对目标满足的可能性阈值仍然过高。传统体育消费市场仍存在高层次需求不明、消费升级不足等特征,具体表现在以下几个方面。

(1)需求模糊、参与价值共创的意识不足。作为消费者主观判定最为重要、基本的传统体育供给内容,必备属性要素的项数远远低于其他两种属性,消费者将大部分要素定位为期望或魅力属性,说明消费者对传统体育供给还停留在从“无”到“有”的满足中,呈现出较为被动的状态,缺乏自主性的清晰判断。在多项魅力属性要素中无差异属性(I)的频次偏高,80%的要素内容的满意度系数大于均值,也反映了消费者“无所谓”又容易满足的态度,对需求表达不积极、不充分,从“有没有”向“好不好”转向过程中的具象化需求尚不明晰。

(2)发展与享受型消费的观念转变不充分。研究[47−48]指出,场地设施不充分不均衡、质量不高、配套服务缺失等问题是制约体育产业发展的重要因素,这说明场地设施建设作为促进新时代体育产业高质量发展的着力点,理应成为传统体育消费急需完善和提升的供给内容。虽然传统体育健身活动受场地设施的限制比较小,过去人们在健身和习练中对场地的要求并不是很高,但随着生活品质的提高,作为竞赛表演和健身休闲的重要场景,场地设施及环境的优化不仅能够为大众健身带来更好的运动体验,也能促进传统体育消费升级。参与型传统体育消费中环境设施相关需求(X9、X10)却属于魅力属性,显然目前消费者对更高质量的环境设施需求还未形成。

(3)文化资本参与传统体育需求结构升级不显著。有研究[49]认为,教育等因素通过影响文化资本的积累,进而影响依赖文化认知和创意资本的消费选择。传统体育蕴含着中国传统文化内涵及精神,消费者对具有文化符号的产品和服务进行消费,实际上是对传统文化回归和自我身份认同的需求[50]。本文中作为必备属性要素的产品质量(X3)的全样本满意度系数(Better系数)为36.72%,但高中或中专学历组为54.55%,研究生及以上组为17.14%,两者相差37.41个百分点。同时,信息服务(X19)的全样本重要性系数为

2.3714 ,初中及以下组为2.7879 ,研究生及以上组为2.0429 ,两者相差0.7450 。这说明不同认知水平对传统体育消费观和需求偏好也会产生影响,高学历的群体更关注文化消费中的获得感,对传统体育消费的可靠性需求更低,而低学历组更在意其产品和服务本身属性的满足感。面向广泛的消费群体,传统体育仍聚焦于健身、社交等基础性体育项目的功能价值,遵照一般性体育消费升级的方式进行优化,并未充分发挥传统文化的“红利效应”。4.3 传统体育高水平供需匹配的堵点尚未突破

有研究[51]指出,高质量供给可以通过“需求产生—导向调整—需求满足”的逻辑,以需求为导向提供与人民群众需求相匹配的供给,从而形成供需适配的动力系统。各类型传统体育消费在供需关系中均表现为需求大于供给,其扩容提质的基本路径理应以需求牵引供给为主,然而进一步分析研究结果可知,传统体育消费需求期望偏低、消费活力不强,与供给的多样化、精准化存在结构性矛盾。

首先,新型消费不充足是传统体育消费力偏弱的关键。近年来,数字赋能加速升级体育产业,新科技催生新动能在传统体育消费中逐渐获得了消费者的重视,41~60岁人群不再一味地看重功能属性(X1),认为科技属性(X2)更值得期待。然而,传统体育还面临着产业形态尚未真正成形、要素集聚能力不足等基础性发展问题。数字化、互联网新形态发展的响应严重滞后,表现在传统体育消费和网络信息相关的题项(X19、X21、X23)中Better系数均超过80%,Worse系数均小于-50%,说明消费者对传统体育消费数字化模式具有较高的期望,提供这些内容对传统体育消费满意度的影响程度较大,但供给量不足。“参与型消费有线上形式或者社群(X16)”的必备属性(M)频率为1.87%,在所有题项中最小,而无差异属性(I)频率为25.73%,在所有题项中最大。由此可见,消费者对互联网+、智能体育、科技介入等新型模式和社群经济等新型消费概念的接受度和敏感度不够。在数字时代,传统体育消费仍处于原始、粗放的阶段,在服务能力、消费方式等方面与其他体育项目的服务质量还存在差距。从供需匹配度来看,消费者给予了传统体育消费极大的包容和认可,这也从侧面说明了“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的经济发展压力在传统体育消费中同样存在。

其次,差异化服务供给缺失是传统体育供需不平衡的重要因素。加深不同体育消费群体的需求分析有利于优化体育资源配置,有助于增强消费黏性,形成供需良性循环。相关研究[6]表明,我国体育消费偏好受性别影响,男性倾向于体育休闲娱乐类项目消费,女性则更喜欢实物型体育消费。本文服务类型及数量丰富(X8)的需求属性全样本重要性系数为

1.4378 ,而男性群体的重要性系数为1.6618 ,女性群体则为1.2734 ,两者相差0.3884 。相较男性群体在球类、搏击、大负荷抗阻力量等激烈运动中有更多选择,女性往往由于身体、社会和心理等因素[52]在运动项目选择上受限,因此男性群体认为传统体育服务类型及数量越丰富,越能吸引他们选择传统体育项目并进行消费。女性对于她们选择的体育项目能够产生高度的项目认同和自我认同,能够无视外界干扰,持续参与该项运动,并在此过程中肯定自己的行为表现[53]。多元化、个性化需求已成为消费增长的主要动力,体育消费细分化的趋势显而易见,但此前传统体育项目特性和消费特征普遍缺乏充分的调查分析,只能按照经验提供大众化的产品和服务,传统体育细分市场的精准识别和精益供给并不充分。最后,高层次需求在传统体育供给中的决定性作用未能发挥。相关研究[54]证明,民族情感动机可以通过正向影响民族传统体育用品的品牌感知价值,进而正向影响其满意度。实物型传统体育消费中的美观、传统文化元素(X5、X6)等审美性需求属于魅力属性,仅年消费支出达1万元及以上的人群认为传统文化元素(X6)需求要素属于期望属性。即使此维度供需匹配度达0.9以上,更可能是“弱需求、弱供给”下的一种低效能供需匹配。该研究结果意味着对需求侧而言,传统文化的吸引力和影响力未能转化为消费动力,消费的目的仅仅是保障基本运动需求而非追求美的享受,属于体育消费中低层次的“生存型消费”。对供给侧而言,审美、文化共鸣等高层次需求对消费市场的推动作用不明显,以及市场未能准确、及时地触发消费者的高层次需求,未能形成供需相长,这成为传统体育消费市场中高层次需求无法撬动供给侧结构性改革的主要原因。

5. 结论与建议

5.1 结 论

全面促进体育消费、扩大体育内需是推动体育产业高质量发展的关键落脚点,本文运用KANO模型和供需匹配评估模型,对我国传统体育消费市场供需匹配进行实证研究,以期促进传统体育消费市场增速提档,在更高水平上实现供需良性循环,得出以下主要结论。

(1)在需求侧,实物型、参与型、观赏型传统体育消费中均存在必备属性(M)、期望属性(O)、魅力属性(A)三类需求层次的要素。各类型传统体育消费市场在不同年龄、运动水平的群体中部分消费需求表现出与整体需求层次不同的属性,其中,实物型传统体育消费需求层次差别体现在功能性、可靠性和适用性维度,参与型传统体育消费需求层次差别体现在有形性、可靠性和保证性维度,观赏型传统体育消费需求层次差别体现在有形性、可靠性、响应性和移情性维度。

(2)在供给侧,实物型传统体育供给在可靠性维度上较差,情感性维度上较好;参与型传统体育在响应性维度上反映内容完成质量的要素内容供给质量较差,而在可靠性、响应性、保证性维度上反映延展性服务内容供给质量较好;观赏型传统体育在可靠性维度上服务承诺供给质量较差,合意性欠缺,反映消费者对信息服务、观赏氛围的期望等要素内容供给质量较好。

(3)在供需匹配中,传统体育消费市场总体上在各类型供需关系中均显示为需求大于供给,供需匹配度尚可。其中,参与型传统体育消费的供需匹配度相对最高,观赏型传统体育消费的供需匹配度最低,在各个具体维度方面则存在供需匹配差异。

5.2 建 议

5.2.1 精耕细分市场,促进供需积极对接

精准把握不同消费群体的需求特点,促进传统体育消费持续增长。一方面,针对不同认知程度,创新供给顺序。打破“技(技术)—理(拳理及文化)—道(道德)”的一般性传播顺序及规律[55],根据不同群体的需求偏好和身心特点,从消费诉求的某一环节开始循环,继而完成对技、理、道的全面习得,并转化为对传统体育项目的忠诚度和持续消费行为。另一方面,根据不同消费场景,优化供给内容。例如:提升群众赛事的场馆硬件条件、项目设置,引导传统体育赛事培训等活动标准化、规范化发展;提高专业赛事的服务质量,增强传统体育器材装备的科研攻关力度和成果转化效率,为传统体育竞技项目发展提供有力支撑;将赛事活动与当地传统文化习俗、特色节庆活动相结合,嵌入城市文化系统,提炼独特的地方性传统体育文化,打造具有不可替代性的系列产品和服务,加深产业融合,发挥产业集群效应。

5.2.2 深化价值共创,推动供需高效协同

建立良好的沟通机制,实现多元主体参与的共商共创,进而实现精准供给和需求充分表达的有机衔接。首先,建立“需求表达—偏好聚合—信息反馈”的畅通渠道,建立传统体育大数据信息平台以及以具体项目为核心的数据库平台,为消费者提供便捷可达的需求及情绪诉求途径,以便供给侧获取真实的消费偏好。其次,依循“吸引参与—促进互动—实现价值”的发展逻辑,充分发挥消费者和供给主体的能动性。大力推广武术段位制,构建“全龄友好、全民参与、项目多元”的传统体育项目考评体系,为广大爱好者提供标准化、系统化的科学健身方法和理论知识,将认知、情感、行为等与传统体育项目形成联结,进一步深化对传统文化的理解,从而提高消费者持续参与的积极性,以此带动用品业、培训业、竞赛表演业等相关产业供给侧结构性改革,使消费者获得更高质量的产品及服务,助推供需两侧在互动回应中快速增加有效供给。

5.2.3 创新发展动力,推进供需动态平衡

在传统体育运动项目和传统体育文化参与转化和更新的经济体系中,不仅要满足消费者和市场的需求,还要在传统体育产品和服务中完成对传统体育的“创造性转化”和“创新性发展”,最终实现高质量发展。其一,加快形成新质生产力,发挥科技创造力,从而形成以人力资本、技术创新和数据运用为有力支撑的新动能体系。其二,构建细分市场吸引力,增强内容表现力。实施差异化定位,深刻体现传统体育产品和服务的特色,加深消费者对产品和服务的印象,激发消费者形成品牌形象认知,促进传统体育消费。其三,提升产业竞争力,释放文化生产力。加速推进以武术产业为引领的传统体育产业化进程,在功能性价值、沉浸式体验和文化情感满足等方向上发力,强调有别于西方体育对外形技巧的单一追求,强调传统体育“内修”的运动特点,增加与武术文化、健康相关的新业态和新产品,促使供给结构不断优化,扩大消费群体,从而形成有效供给和有效需求的闭合循环体系。

1 ①重庆市九龙坡区人民法院(2018)渝0107民初16031号民事判决书。2 ②重庆市第五中级人民法院(2020)渝05民终723号民事判决书。3 ①云南省安宁市人民法院(2014)安民初字第292号民事判决书。4 ①湖南省邵阳市中级人民法院(2017)湘05民终481号民事判决书。5 ②辽宁省高级人民法院(2021)辽民申185号民事裁定书。6 ③天津市滨海新区人民法院(2021)津0116民初5125号民事判决书。7 ①湖南省高级人民法院(2016)湘民申208号民事裁定书。8 ①广东省深圳市中级人民法院(2019)粤03民终7720号民事判决书。9 ②上海市第一中级人民法院(2011)沪一中民一(民)终字第628号民事判决书。10 ①陕西省西安市阎良区人民法院(2021)陕0114 民初272 号民事判决书。11 ①云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院(2020)云25民终1327号民事判决书。12 ②吉林省抚松县人民法院(2017)吉0621民初2476号民事判决书。13 ③甘肃省兰州市安宁区人民法院(2016)甘0105民初285号民事判决书。14 ④陕西省宝鸡市中级人民法院(2019)陕03民终1708号民事判决书。15 ⑤河北省邯郸市复兴区人民法院(2017)冀0404民初720号民事判决书。16 ⑥安徽省六安市裕安区人民法院(2020)皖1503民初2410号民事判决书。17 ⑦北京市第三中级人民法院(2019)京03民终6363号民事判决书。18 ⑧陕西省渭南市中级人民法院(2020)陕05民终2137号民事判决书。19 ①云南省盐津县人民法院(2018)云0623民初1613号民事判决书。 -

[1] 王博勋.民法典侵权责任编草案: 新增规定充实完善侵权责任制度[J]. 中国人大,2019(1):53-54 [2] 黄薇. 中华人民共和国民法典侵权责任编解读[M]. 北京: 中国法制出版社, 2020 [3] 张新宝. 中国民法典释评: 侵权责任编[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2020 [4] 周友军.《民法典》侵权责任编的守成与创新[J]. 当代法学,2021,35(1):15-25 doi: 10.3969/j.issn.1003-4781.2021.01.002 [5] 王泽鉴. 侵权行为[M]. 北京: 北京大学出版社, 2009 [6] 程啸. 侵权责任法[M]. 3版. 北京: 法律出版社, 2021 [7] 邹海林, 朱广新. 民法典评注: 侵权责任编[M]. 北京: 中国法制出版社, 2020 [8] 孟想. 论体育伤害事故侵权责任归责原则[D]. 哈尔滨: 黑龙江大学, 2019: 12 [9] 柯伟才.公平责任之反思: 以羽毛球运动员之间的意外伤害案件为例[J]. 武汉体育学院学报,2017,51(6):38-42,50 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2017.06.006 [10] 刘可. 学校为何怕开体育课[N]. 北京日报, 2014-04-08(3) [11] 赵毅.体育侵权中受害人同意和自甘风险的二元适用: 由“石景山足球伤害案”引发的思考[J]. 武汉体育学院学报,2014,48(4):11-15 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2014.04.002 [12] 曾世雄. 损害赔偿法原理[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2001: 88 [13] 路云亭. 现代足球: 人类动作镜像的终极美学[M]. 上海: 上海人民出版社, 2015: 222 [14] 谭小勇.自甘风险规则适用学校体育伤害侵权的司法价值与挑战[J]. 上海体育学院学报,2020,44(12):13-27 [15] 郑佳宁.竞技体育侵权行为的法律构成[J]. 体育学刊,2015,22(4):22-27 doi: 10.3969/j.issn.1006-7116.2015.04.005 [16] 赵毅. 意外事件、共同过失抑或无过失?: “袁甲诉严甲等生命权、健康权、身体权纠纷案”一、二审判决评析[M]//陈小君. 私法研究: 第19卷. 北京: 法律出版社, 2016: 330-334 [17] 黄璐.社会足球伤害案件的运动技术合规性审查[J]. 上海体育学院学报,2016,40(3):46-51 [18] 叶名怡.重大过失理论的构建[J]. 法学研究,2009,31(6):77-90 [19] 韩勇.《民法典》中的体育自甘风险[J]. 体育与科学,2020,41(4):13-26 [20] 张琪, 于涛.裁判自由裁量权的伦理规治[J]. 体育科学,2015,35(5):78-87 [21] 韩勇.同场竞技运动员间伤害的侵权责任[J]. 体育学刊,2013,20(1):48-55 doi: 10.3969/j.issn.1006-7116.2013.01.010 [22] 中国足球协会. 足球竞赛规则2020/2021[M]. 北京: 人民体育出版社, 2021 [23] 刘铁光, 黄志豪.《民法典》体育活动自甘风险制度构成要件的认定规则[J]. 北京体育大学学报,2021,44(2):32-40 [24] 赵毅.体育伤害自甘风险与过失关系之解释论: 由上海新泾公园篮球伤害案展开[J]. 体育成人教育学刊,2015,31(3):6-10, 29 doi: 10.3969/j.issn.1672-268X.2015.03.002 [25] 吴志正.运动参与者于运动中对他人人身侵害之民事责任[J]. 台大法学论丛,2013(1):117-169 [26] 最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组. 中华人民共和国民法典侵权责任编理解与适用[M]. 北京: 人民法院出版社, 2020 [27] 赵毅, 周金荟.学校在体育课伤害中负有何种安全保障义务[J]. 中国学校体育,2016(3):6-8 [28] 赵毅.运动伤害免责的罗马法基础[J]. 体育与科学,2017,38(1):77-83, 120 [29] 赵毅.法治化进程中的中国足协内部纠纷解决机制: 进展与问题[J]. 上海体育学院学报,2020,44(6):12-22 [30] 赵毅, 王扬.论多元化校园体育伤害救济模式之构建[J]. 成都体育学院学报,2017,43(6):115-120 -

期刊类型引用(5)

1. 池骋,罗建. 《民法典》自甘风险规则在学校文体活动中的适用困境及其纾解——基于司法裁判文书的实证分析. 中国体育科技. 2024(01): 90-97 .  百度学术

百度学术

2. 裴健宇,陈彦晶. 社会体育活动中其他参加者的过错认定——以体育规则为分析视角. 体育学刊. 2024(04): 47-54 .  百度学术

百度学术

3. 郑志峰,梁雪怡. 论《民法典》自甘风险规则的适用困境与应对. 民商法争鸣. 2024(01): 143-164 .  百度学术

百度学术

4. 曹舒然. 后《民法典》时代对抗性体育运动致人损害案件的归责路径——基于对格斗致害案件的实证研究. 甘肃政法大学学报. 2023(01): 31-49 .  百度学术

百度学术

5. 袁若梓,苟轶清,杨涛. 体育竞赛伤害案件自甘风险的适用困境与破解——对体育专业人士外部介入机制的探索. 武汉体育学院学报. 2023(05): 37-43 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(33)

下载:

下载: