Internal Mechanism and Path Selection of the Multi-training System of Chinese Football Reserve Talents

-

摘要:

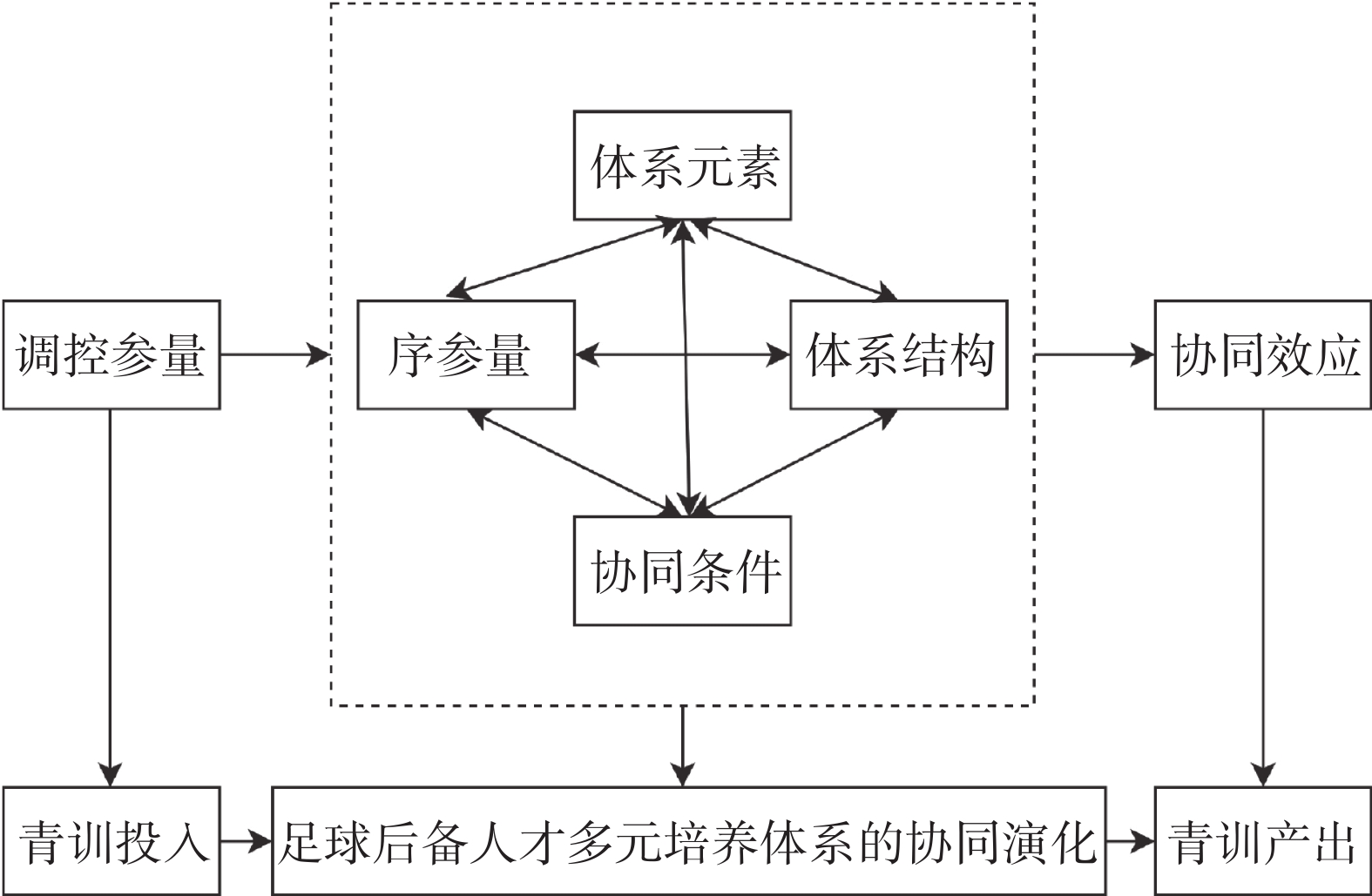

新时期我国足球青训由多元发展进入融合发展的探索阶段,加强多元主体合作、促进多元培养体系衔接是推动足球后备人才培养体系协同发展的重要议题。以协同学为理论分析框架,阐释足球后备人才培养体系协同发展的内在机理并提出优化路径。认为:有效调控是实现协同演化的基本手段;序参量支配协同演化的总体过程;协同演化需要系统元素的协同化和相应的系统条件;协同演化会产生相应的系统结构功能;协同效应是系统协同演化产生的最终效应。推动我国足球后备人才多元培养体系协同发展亟须从3个方面着力:目标导向,强化青训系统协同效应生成的战略管理;政府主导,优化青训系统协同效应生成的有效调控;问题导向,筑实青训系统协同效应生成的演化路径。

Abstract:In the new era, the youth training of Chinese football has entered a stage of exploration for integrated development from diversified development. Strengthening cooperation among multiple entities and the connection of training systems are important topics for promoting the collaborative development of the football reserve talent training system. With synergetics as the theoretical analytical framework, the internal mechanism of the collaborative development of the football reserve talent training system was analyzed and optimization paths were proposed. The research suggests that the effective regulation is the basic means to achieve synergistic evolution, while the order parameter dominates its overall process. And, synergistic evolution requires the synergy of system elements and corresponding system conditions; synergistic evolution will produce an adaptive system structure and function. In addition, the synergistic effect is the ultimate effect produced by the system's synergistic evolution. It is proposed that three directions should be followed to promote the collaborative development of China's football reserve talent training system: goal-based, the strategic management that enhances the synergistic effects of the youth training system; government-led, the effective regulation that optimizes the system's synergistic effects; and problem-oriented, the evolutionary path for solidifying its synergistic effects.

-

足球后备人才培养关联众多文化、制度和物质要素,因而被称作后备人才培养体系,也称青训体系。改革开放以来,我国足球后备人才培养由专业化的一元模式逐步演变成现有的多元模式,依托不同培养主体可分为四元体系,即由教育系统主导的“学校足球青训”、体育系统主导的“体校足球青训”、社会力量主导的“业余足球青训”和职业俱乐部主导的“职业足球青训”,由此形成多元人才培养路径。这些体系在概念层面相对独立,但在现实中多方关系相当复杂。鉴于我国青训的名称概念繁多不一、难以厘清,本文将其操作定义为学校青训与体校青训(政府维度)、业余青训与职业青训(社会维度),即两个维度、四个路径,故而称为多元培养体系。

新时期,中国足球青训由多元发展进入融合发展的探索阶段,而各培养主体缺乏有效协同,定性不清、定位不准、分工不明现象仍然存在[1],多元培养体系未能实现有效协同[2]。在此背景下,如何推动培养路径的衔接贯通、协同发展成为重要研究议题。现有研究主要包括以下方面:①困境解析。赵刚等[3]以全面质量管理为理论分析框架,在借鉴国外经验的基础上对我国青训困境进行了全面分析,指出一系列难以克服的体系矛盾正是问题的根源。②体系协同。喻和文等[4]重点探讨了职业俱乐部与足球特色学校合作的长效机制。邱林等[5]基于选择逻辑和国外经验分析了校园足球与职业足球深度融合的机理。谢松林[6]以协同学为理论基础,建立了以序参量、元素、结构、条件和协同效应为框架的体系协同发展理论模型。③体系建构。罗冲等[7]通过分析2016年“国际足联青少年足球发展调查”,揭示了足球强国与次强国青训支持体系金字塔模型的差异。其中,强国的塔基为运动参与,弱国的塔基为专业发展,不同的体系建构模式形成截然不同的效果。李培等[8]从训练体系分工、竞赛体系搭建、政策监督评估和保障体系4个方面提出我国青少年足球高质量发展的对策。

习近平总书记在主持中央深化改革领导小组第十次会议时强调,要坚持立足国情和借鉴国际经验,举国体制和市场机制相结合,让校园足球、新型足球学校、职业俱乐部和社会足球等各培养途径衔接贯通,为我国足球发展振兴探索新体制,蹚出一条深化体育管理体制改革的新路来[9]。这一论述为我国足球后备人才多元培养指明了方向。着眼于我国足球深化改革发展的需要,本文以协同学为理论基础,阐释足球后备人才培养体系协同的内在机理,并基于对青训体系的实地调研以及对部分官员、专家学者和教练员的访谈,针对当前存在的问题提出优化路径。

1. 足球后备人才多元培养体系协同的内在机理

1.1 足球后备人才多元培养体系协同的理论基础

系统理论认为,系统是相互关系的元素集合[10],是由元素与结构构成的功能整体,其各组成部分被称为要素、单元或者子系统。哈肯在对众多客观系统进行观察时发现,在任何系统中,各子系统之间依靠有调节、有目的的自组织过程会产生新的有序结构,并在借鉴耗散结构理论的基础上提出了“协同学”。所谓协同,是指系统各部分之间互相协作,使整个系统形成微个体层次所不存在的新结构与新特征。协同学有三方面主要内容:①协同效应。在一个开放的系统中,各子系统在一定条件下会通过非线性相互作用产生协同作用或相干效应。对自然系统或社会系统而言,协同作用是系统有序结构形成的内在驱动力,当外来作用或物质积累状态达到某临界值时,子系统之间就会产生协同效应[11]。②伺服(支配)原理。“序参量”是协同学中的核心概念之一,反映了子系统与协同主体的融合程度,描述了系统从一个状态到另一个状态质的飞跃,是系统结构和类型有序性的显著指标,并发挥核心作用。它产生于子系统之间的协同作用,并对子系统的行为起着支配作用[12]。③自组织原理。自组织是指开放系统在没有外界因素的驱使下,其子系统或元素间的合作会产生时间、空间或功能上的有序新结构[13]。不难看出,伺服原理与自组织原理是协同效应生成的内在机理。协同的实质是系统整体内部各子系统与各要素之间通过相互配合、协作、互补与调整的方式达成系统各部分与各要素之间的有序性、稳定性与整体性,最终实现系统运行的最佳状态与最高效率的目标[14]。同时,系统内外保持开放且产生相互影响。

1.2 足球后备人才多元培养体系协同的演化路径

从世界范围看,足球后备人才培养常涵盖多元素、多条件、多主体、多路径及多样相互关联,呈现复杂化和系统性的特征,以及不同的系统效应。协同发展是足球后备人才培养体系的内在要求,是构建新时代我国足球后备人才培养体系高质量发展的必由之路。本文借鉴协同学理论以及“投入—产出”系统模型,绘制出足球后备人才多元培养体系协同发展的演化路径(图1),即调控参量—“灰箱”系统—协同效应,从而形成系统控制论的完整路径。之所以称为“灰箱”系统,是因为这个系统部分可以明确,却又难以全部呈现,相关研究不断降低其灰度以实现系统的有效控制。

1.2.1 有效调控是实现足球后备人才多元培养体系协同演化的基本手段

系统理论认为,系统保持开放并与外界持续进行物质和能量交换有助于降低系统的熵值,促进系统不断进化和发展。调控参量是系统演化的外部因素,是决定系统产生“协同效应”的外部条件[15]。在复杂的社会系统中,国家经济、政治、文化和科技等源源不断地向青训系统输入各种物质、能量和信息,如政策支持、财政投入和舆论宣传等,这些参量与各子系统进行交互作用,为系统的自组织演化创造了外部环境。

外部社会对足球运动的影响无处不在。Sandler[16]指出,正是由于早年反移民歧视法案的出台,美国青少年足球人口跃居青少年体育人口第二位,促进了美国足球的发展。这并非针对足球青训的专门法案,却产生了“无心插柳柳成荫”的效果,法国等国的移民政策也产生了同样效果。此外,国家会对青训体系进行主动调控,如:德国通过《天才球员发展计划》,建立庞大的管理体系,“关注每一名有天赋的年轻选手,并把他们培养成才”;比利时通过足球人才“TOPSPOST”计划,使曾与中国同档的比利时一度升级为世界排名第一的足球强国,成为众多国家学习的典范。

1.2.2 序参量支配足球后备人才多元培养体系协同演化的总体过程

序参量是由系统自组织运动产生的,是系统宏观有序程度的参量,对系统诸要素或子系统的运动起支配作用,决定着系统的演化过程。哈肯[17]认为,序参量在协同的总体模式形成中起着最为关键的作用,是打开系统演化规律的一把钥匙;序参量可被视为“一切事务有条不紊组织起来的无形之手”,它规定着子系统的行动,役使微观层次的子系统产生新的有序结构。

序参量识别对探寻系统自组织发展规律和提高协同效应具有关键价值,具有3个基本特征。①慢变性。系统内存在多个变量,快变量跟随慢变量变化,即慢变量支配快变量,是系统的序参量。②宏观性。序参量是描述系统整体行动的参量,是各子系统协同行动的度量表征。③决定性。序参量对各子系统的协同运动起主导作用是通过役使原理实现的。一方面,足球文化是序参量软实力,是“一切事务有条不紊组织起来的无形之手”[17]。第一运动与第一软实力相匹配。学者们[18]认识到,足球文化的形成是一个漫长过程,对一国足球发展具有决定性作用。从宏观角度来说,足球文化的积淀对提高足球人口规模和质量、筑实足球梦想基础工程具有重要意义[19]。另一方面,足球人口是序参量硬实力。足球运动是参与人口最多的体育项目,全球约有2.65亿人踢足球[20],占世界人口的4%。足球强国的这一比例多在10%左右,如每12个德国人中就有1个注册球员[21];足球产业也是体育产业最庞大的组成部分,占比达40%[22]。这些数据均大幅领先其他项目,序参量硬实力表现不言而喻。足球人口与足球文化相匹配奠定第一运动的基础,是足球发展的序参量。它们是慢变量,不易改变。在没有外力作用下,足球人口规模一旦形成则相对稳定,其中必有相应比例的青少年人口,在相当的时间内具有重要参考意义;同时,其又是决定性变量,决定着国家足球及青训的发展水平。

罗冲等[7]研究表明,青少年足球参与率高是青训支持体系的底层逻辑。国际足联2006年的普查数据(Big Count)是其迄今为止对外公布的最全且唯一的一次调查,提供了多数国家的足球人口、青少年球员数量、行业人员数量、俱乐部数量等数据,谢松林等[23]据此研究发现,这些数据呈结构模型关系并支撑着国家队积分排名。这可被视为系统宏观有序的程度,而我国以上数据及结构均明显低于发达国家。总体而言,足球人口与足球文化筑实足球强国之基,是宏观变量和决定性变量,硬实力与软实力构成综合实力,形成良性正向循环。足球强国的排名会有一定波动,但基本围绕着综合实力波动,如同经济学中价格围绕价值波动,背后必有逻辑支撑。

1.2.3 足球后备人才多元培养体系协同演化是复杂元素的协同化

元素是系统的基本组成单元,建立在还原论基础上的系统理论强调以整体观点分析问题,而元素分析是重要前提[24]。

足球后备人才多元培养体系是复杂元素构成的系统,主要是人力、物力和财力组合的要素单元。系统理论认为,由基本元素构成的子系统对更大的系统而言也是元素。由此,足球青训体系的元素可分为3个层次,是从简单元素到复杂元素的多态复合。①个体层面包括球员、家长、教练员、裁判员和管理者,甚至科研人员、经纪人等。②团体机构层面包括球队、俱乐部、学校、青训中心、青训管理部门等。③体系层面包括教育(学校)体系、体育(足协)体系、俱乐部体系。各国实情大同小异,但都可还原为如上元素,为合理解构系统整体提供概念基础。

概念是思维的基础,不同的概念体系对应不同的青训发展思路与成效。显然,青训体系的元素是多类别、多层级的概念单元,不一定是简单清晰的实物单体,这些概念单元是体系建构的拼图元素。元素的多寡与相互关系显示出排列组合的特征,呈现一定的规律性。由简到繁的三层次元素可视作足球人才培养体系的“元素周期表”,由此可透视分析,查缺补漏。西方强国元素拼图构型是其他国家学习的模型,日本足球改革的成功可归因于按图索骥,补齐职业青训缺失,从而完善国家青训体系结构。然而,我国足球几乎同期进行的职业化改革却不太成功。应当反思的是,系统元素不是越多越好,也不是简单的拿来主义。合理的元素分类、分层是必然要求,有序排列组合是有序演化的前提。

1.2.4 足球后备人才多元培养体系协同演化需要相应的系统条件

协同学认为,如果在没有外部指令干预的情况下,系统各要素、各子系统能够遵循某种规则与秩序自发形成有序结构和功能,那么这个系统就是自组织,这个过程就是自组织演化[25]。系统开放、远离平衡态和非线性作用是自组织系统演化的基本条件[26],这些基本条件促进系统元素形成有序结构并产生协同效应。开放性是青训系统自组织演化的前提条件;远离平衡态是青训系统自组织演化的现实条件;非线性作用是青训系统自组织演化的动力条件。

(1)开放的青训体系使资源与信息充分流动。对青训发展而言:一方面需要加强对外的开放程度,获取更广泛的政府、社会、民众支持。青训深深嵌入国民素质及经济社会发展,少年强则国强,青训首先应以青少年健康成长与全面发展为基本原则。西方足球青训普遍遵循“不离家、不离校、不离乡”原则,青少年不可脱离义务教育和生活常态,由此获得国民认可以及青少年广泛参与。另一方面需要各子系统之间的开放,体现在人才流动、资源配置、信息共享等多个方面。西方较早建立了开放透明的青训注册制度及联合补偿制度:注册制度使青训发展有依据、有标的、有轨迹可循、有信息共享机制;联合补偿制度使青训体系之间、跨地域之间形成人才有序流动,合理配置资源及利益共享机制。这些是足球这一世界第一运动的“草根”基础。国际足联致力于将这项制度进行全球化推广,虽然限于各国制度法规环境不同等现实障碍,但此种努力并未停止。

(2)远离平衡态是足球人才培养与发展实现优胜劣汰的机制。第一运动意味着第一竞争。对外,第一运动是在与其他体育项目竞争中通过对人的吸引来实现的;对内,竞争是有排他性的。个体与个体、俱乐部与俱乐部、城市与城市之间终有胜负之分,而非平衡态促使优秀球员从业余青训向职业青训、从小俱乐部向大俱乐部流动,同时将天赋不足的足球运动员分流至其他体系。

(3)青训体系中各元素、子系统之间竞争与合作的对立统一对系统产生非线性作用,在涨落中寻求新的平衡。足球是典型的“竞争-合作”运动项目,场上有队友也有对手。比赛是竞争也是合作,队友之间、对手之间相互成就,互为存在条件。职业足球最为典型,如“五大联赛”率先成立职业足球联盟,日本、韩国通过改革也分别成立J联盟、K联盟。就青训体系而言,开放系统、高强度竞争、非线性作用通过多层面元素、机构、体系的竞争与合作最终实现协同。

1.2.5 足球后备人才多元培养体系协同演化产生相应的结构功能

系统不是简单的要素组合,而是要素之间相互作用形成的结构。要素之间存在相互联系和相互作用并产生整体功能。不同结构组织起来的系统,其功能亦有优劣高低之分,甚至会产生不同性质的功能,这是结构对功能的决定作用[27]。

足球后备人才培养体系是以上元素的总体结构关系,可划分为纵向与横向2个维度。纵向是指各个青训体系的不同层级,一般以年龄为梯度,如从U7至U18甚至更多。横向主要指多元青训体系的横向关系。纵横之间相互交错形成网状结构。如:德国仅有业余青训和职业青训2个体系,学校并不直接参与青训,而是由各级足协依托各级青训中心募集有天赋的青少年球员,通过业余青训与职业青训的相互转换来培养人才。日本有学校青训、业余青训、职业青训3个体系,职业青训是1993年职业化改革的产物。日本文部省主导学校青训,社会力量(足球协会或社会团体)主导职业青训与业余青训。三大体系相贯通,优胜劣汰、分流回流形成良性循环。

青训体系内部另有管理(保障)体系、训练体系和竞赛体系的功能性构造,是系统功能实现的运行机制。例如,英格兰精英球员表现计划(Elite Player Performance Plan)主要内容涉及“训练、比赛、教育、保障、人员配置”等[28],国际足联的“人才识别系统数据库”指标体系包括球员注册、教练员注册、赛事管理、人才发展管理等[29]。管理体系实现管理机制,国家足协是国际足联的会员,有统一的章程和架构。各级足协统筹各项青训事宜,如注册、大纲、训练、比赛、培训、选拔、资金投入等;训练体系实现募集参训球员及培训选拔人才的功能,既注重不同体系的完整性,又注重体系之间的协同性。从U7至U18,畅通球员从业余到职业的上升通道;竞赛体系实现导向机制与杠杆机制。比赛是训练的导师,比赛为训练及选拔足球人才提供导向机制。同时,足球赛事如同杠杆,合理的赛事赛制设置可撬动更多的足球人口与资源投入,其关键在于一体化建构,从业余赛事到职业赛事乃至国家队赛事,形成有序网络体系[30]。例如,日本青少年足球竞赛体系主要包括校园足球联赛、俱乐部足球联赛以及两者融合的“高元宫杯”U18足球联赛。

多元体系是世界各国青训的基本构型,然而各国实践效果不尽相同。西方青训体系是长时段的演化过程,近代逐步定型,成为世界的学习典范。日本、韩国参照西方进行结构优化,建构了适合本国国情的青训体系。相互适应、相互作用的结构体系是青训功能实现的基础。

1.2.6 足球后备人才多元培养体系协同演化产生相应的协同效应

协同效应是系统整体功能的体现,是各子系统相互作用产生的功能耦合。协同效应受调控参量影响,产生于系统的自组织演化过程。在序参量、协同元素、协同条件、协同结构的共同演化中,系统终将产生不同的协同效应,或是阶段性的或是持续性的。协同效应较好的是足球发达国家,反之则是落后国家。在足球发达国家,基于良好的协同效应,足球人口和青少年足球人口多,球队数量多。2022年,德国总人口为

8000 万人,足球人口密度近20%。德国足协共有超过680万注册会员,有2.5万家注册足球俱乐部,每周有16万余支球队参赛,其中包括10万余支青少年球队,18岁以下注册球员数量约为172万人[31],这是德国足球四捧世界杯的基石。日本有1.3亿人口,足球一度超越“国球”棒球成为国内第一运动。在日本足协注册的18岁以下青少年运动员约为62万人,从小学组到成人组的足球队就达到2.6万支[32−33],这是日本足球改革的重大成果。近年来,我国各级政府不断地向青训系统大量输入各种物质、能量和信息等调控参量,但青训发展的协同效应并不显著,主要表现为:①青训培养质量下降。2006年以来,历届青年队的成绩不断下滑,1990年龄段—2006年龄段的U17国少队、U19国青队再未进入相应年龄段的世界赛场。值得关注的是,尽管2009年校园足球开始启动,但得益于此成长起来的2000、2002年龄段的两支国少队均未能进入亚少赛决赛。②青少年足球人口占比低。由于注册体系不完善,我国青少年足球人口的数量和占比没有准确数据。相关研究[6]调研了2018年上海市足协与上海市教委的青少年球员注册数量,数据显示上海市青少年足球人口占比为0.138%,这与世界前十名足球强国青少年参与率的1.49%存在较大差距。作为足球重点城市的上海尚且如此,可见中外差距之大。

2. 足球后备人才多元培养体系协同的优化路径

2.1 目标导向:强化协同效应生成的战略管理

2015年3月,国务院出台《中国足球改革发展总体方案》(以下简称《总体方案》),足球发展上升为国家战略。青训被嵌入《总体方案》,又相对独立,夯实青训基石是起点也是不断攀登的阶梯。战略是高瞻远瞩的谋略,管理是过程控制的达成目标。从协同学视角来看,战略目标的实现过程就是青训体系最佳协同效应的生成与管控过程。

2.1.1 清醒面对现实,提升战略危机意识

我国足球严重滑坡是现实,青训无力是根源。面对现实:①务必清醒认识到青训是足球强国的基石。当前国青和国少两支球队多年未进入世界大赛,而国家队排名世界第88位,亚洲第13位(2024年4月),总体呈下滑趋势。张辉等[34]的研究表明,亚洲国家(地区)和欧洲国家(地区)的青年队成绩与国家队成绩均呈高度正相关。长期以来,国家队成绩导向对我国青训产生负面影响,足协强化各级国家队的成绩,甚至“豪赌国家队”,以图通过提高青少年国家队成绩改变中国足球现状,有本末倒置及急功近利之虞。②务必清醒认识到我国青训体系存在系统性缺陷。对标协同效应生成的内在机理,我国青训体系存在一定缺陷,系统结构固化难以变革。然而,缺乏对青训的深入改革,中国足球难迎明媚春天。

彻底扭转严峻的现实,必当提升战略危机意识。党的十九大报告指出,到2035年基本实现社会主义现代化,到21世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。《总体方案》《中国足球中长期发展规划(2016—2050年)》的足球发展阶段目标与国家发展阶段目标完全对应(表1)。然而,《总体方案》已出台8年有余,战略目标却未能如期实现,期待的协同效应亦未能生成,中长期目标的实现任重道远。

表 1 我国国家发展与足球发展阶段目标Table 1. Phased goals for the national development and football development of China阶段目标 近期目标 中期目标 长期目标 国家发展阶段目标 至2020年:实现脱贫攻坚战胜利,全面建成小康社会 2021—2035年:在全面建成小康社会的基础上,基本实现社会主义现代化 2036—2050年:在基本实现现代化的基础上,建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国 足球发展阶段目标 至2020年:筑牢体制基础,形成足球事业与足球产业协调发展的格局 2021—2030年:青少年足球人口大幅增加,国家男足跻身亚洲前列 2031—2050年:中国足球实现全面发展,国家男足国际竞争力显著提升,进入世界强队行列 2.1.2 压实目标任务,提升战略责任意识

《总体方案》是中国足球高屋建瓴的战略目标。2023年10月,时任中国足协党委书记李颖川在第十二届“足代会”中指出:“当前足球发展水平与党中央要求、人民群众期盼相距甚远······原因在于对习近平总书记重要指示批示精神和总体方案学习不深入······下一步要加快研究出台、深化落实总体方案等的配套意见······”[35]这些认识是我国青训的责任使命意识,知行合一就是要压实目标任务。

(1)明确战略目标的“时间表”和“路线图”。根据《中国足球中长期发展规划(2016—2050年)》提出的近期、中期、远期任务(表2),将每个阶段的重大目标任务分解为若干具体目标任务并明确步骤要求,使其具有可操作性与可测量性。从《总体方案》来看,筑牢体制基础是整体战略的基础,由此可明确“时间表”与“路线图”。如果体制基础建构依然处于“摸着石头过河”状态,那么“时间表”与“路线图”可能一再贻误。从现实来看,我国青训躁动而无序的发展正是这样的状态。从世界范围看,西方强国有成熟经验,邻国日本、韩国有改革成功的案例。我国青训的体制建构不应一再留予后人解决,谋定而后动是战略根本。

表 2 我国足球青训体系发展的战略内容Table 2. Strategic objectives for the development of China's football youth training system时间划分 阶段 目标内涵 近期目标(至2020年) 建成格局 打好体制性基础,为我国足球健康发展提供制度性保障 中期目标(至2030年) 实现腾飞 建成我国足球人口的战略性基础与人才储备;青少年足球人口预计能达到 5000 万人远期目标(至2050年) 实现梦想 实现足球强国目标,具备冲击顶级强队的实力,有拿世界杯的可能 (2)实施战略评价机制。战略管理理论认为,评估是战略实施的重要内容,是对执行进展的评价反馈,也是推动战略落实的有效手段。自职业化改革以来,我国主管部门陆续出台多项青训规划,但规划内容不翔实,执行方向缺乏抓手。以中国足协1993年、2003年和2014年的规划为例,均未提及规划落实的详细内容、责任划分和评价等说明,规划目标与达成度差距明显[36]。改变中国足球现状的一大重任就是要改变“重规划、轻落实”的陋习,为此要强化两种机制:①建立以战略规划为目标导向的奖惩机制,发挥绩效评价对于促进战略规划实施的正向激励与反向责任作用。建立健全对体育、教育部门以及基层管理人员、教练员等的分类绩效评价体系,使各级部门和相关人员围绕战略规划同频共振、同向而行。例如,天津市足协依据评估考核各区青训中心与青训基地的人才培养成效进行相应的财政补贴,该办法值得总结与推广。②创新评价反馈机制。实地考察与资料审核是当前评价青训的主要手段,但也有一定的弊端,如资料的真实性和审核的复杂性。信息技术的发展为政府治理创新提供了新的驱动力,为解决“信息孤岛”、优化评价反馈提供了治理工具[37]。通过数字手段实现更全面、及时和精准的评估,有助于提高战略规划的实施效能。例如,上海市足协开发并逐步应用“青少年足球精英培训基地综合服务管理平台”,对全市精英球员、教练员进行动态跟踪管理。平台对数据进行可视化分析,直观展现全市和各训练单位的在训情况和培养效益。

2.2 政府主导:优化协同效应生成的有效调控

调控是青训系统演化路径的重要环节,也是足球强国的重要经验。改革开放以来,我国青训曾错误地高估社会与市场力量,低估政府责任与作用。近年来,政府进行各种青训调控尝试,出台了多项政策措施,而《总体方案》的出台标志着战略与调控的升级。《体育强国建设纲要》提出要“积极探索中国特色‘三大球’发展道路,构建政府主导、部门协同、社会力量积极参与的‘三大球’训练、竞赛和后备人才培养体系”。在此,有效调控有以下两层涵义:

(1)有为政府。①政府是主力,应担当青训的主体重任。青训是为国家培养竞技体育后备人才,是为足球强国奠定基石,主体是公共事业,政府责无旁贷。不能放任市场力量主导,更不能由资本主导。②政府多部门要协同起来,最大程度发挥举国体制的优势。政府要主导自上而下的体制改革进程。③政府有能量、有责任调动社会力量积极参与。有为政府不是唱独角戏,不能大包大揽,要有所为有所不为。通过有效调控,实现“独乐乐不如众乐乐”的局面,这是“以人民为中心”的足球强国梦想。

(2)有效策略。依据协同学演化机理,参照足球运动强国经验,探索优化中国特色的青训体系,使学校、体校、职业、业余四大体系协同起来,使管理、训练、竞赛功能机制协同起来,充分发挥体制、人口、经济等优势。鉴于足球青训实情,我国政府要做好有为政府,发挥体制优势,充分利用各种工具,调动各方积极性,优化资源投入方式,合理把控调控参量,以获取青训发展的最佳协同效应。在此情景下,问题导向即是改革除弊的导向,基于我国青训体系运行的难点、缺陷,加以改革、疏解、消除,增强可行性,实现协同效应最大化。

2.3 问题导向:筑实协同效应生成的演化路径

2.3.1 遵循序参量伺服原理培育足球文化与足球人口

足球文化与足球人口是慢变量,难以快速改变,不能急功近利。足球强国有坚实的足球人口基础(参与率高)以及相匹配的青训“专业发展”体系,足球弱国则忽视人口参与、偏重于“专业发展”。我国足球人口一直没有官方数据,而一项居民体育活动调查[38]表明,居民参与的前9项体育活动中没有足球。显然,足球在中国远非第一运动。这是一种社会人口结构,是社会运动的产物,不会轻易改变。因此,青训工作要着眼于社会全域,固本培元,久久为功,练好足球文化与足球人口的基本功。

(1)“重在参与”,实实在在培育足球文化。文化即人化,是文化在人之身心的内化,身心投入的参与才能体认内化。参与者不必在意什么是足球文化,有多少足球文化,只要身处其中便会被感染。在访谈中,年龄较长的专家、学者、球迷无不会忆起儿时的足球氛围。这种氛围培育了容志行、古广明等中国足球亚洲一流的一代,后来也培育了范志毅等冲出亚洲的一代。重在参与是培育足球文化最直接、最有效的路径,然而现实不容乐观,免费开放的球场与空地少、课后开放的学校少、青少年的闲暇时间少。国家有推进全民健身场馆建设的政策及资源保障,有推进学校课后服务的政策,有让学生减负的政策,但仅有政策还不够,需要相关职能部门将这些政策落实到位。

(2)“以赛代练”,实实在在培育足球人口。2023年12月在国家体育总局高级教练员培训班上,美国人体运动学和体育科学院院士朱为模教授作了“美国竞技体育成功的秘诀”的报告,总结出5个秘诀,其中“比赛、比赛、比赛”这一条令人印象尤为深刻。国外足球,比赛是常态,训练是补充。然而,中国足球“以练代赛”较为突出,尤其是青训,往往是长时段集训,比赛数量明显少于国外。当前的校园足球,对足球课、足球教学、足球师资等提出详尽要求,但有一无奈遗憾——比赛太少。《全国校园足球发展调研报告》[39]显示,校园足球参训人数为

22104546人 ,比赛为773453 场,人均年比赛数量不足1场。为此,改变参与模式、“以赛代练”、完善我国足球赛事体系是必由之路,尤其要打造好青训体系及体制,让有天赋、有潜力的青少年充分涌现出来。2.3.2 营造开放有序的青训生态环境

我国青训体系在一元化向多元化的改革发展中存在系统开放性不足、低水平竞争和无序性竞争等问题,表现为条块分割、资源过度集中、人才无序流动等,进而导致人才培养效益不明显,即协同效应不佳。改革是全局性难题,亟须从体制、法治等方面进行完善。

(1)整体治理,完善青训体系协同发展的体制环境。整体性治理理论与自组织理论同根同源、具有高度契合性,是自组织理论在公共管理领域中的应用[40−42]。整体性治理理论强调政府在治理过程中的主导性,倡导政府纵向层级部门、横向职能部门和公私部门的整合以解决“碎片化”的“棘手难题”。理论上“大部式”治理是解决“碎片化”的基本导向,以减少条块分割,整合青训职能。整体性治理强调重新整合,关键在于将分离出去的政府职能重新收回,合并一些准政府机构,实行“大部式”治理,逐步化解由分权导致的碎片化和职能分割、政出多门、各自为政和“信息孤岛”现象,通过对权力和职能的重新整合、组织和机构的重组实现整体性治理[43]。在此有两种进路:①部门实质融合,即体教部门融合,消解体教矛盾、学训矛盾。从世界范围看,只有极少数国家(如中国、越南等)的体育与教育部门是分离的。从理论上讲,德、智、体不能分离。然而,中国体育与教育的现状有历史与现实因素,这个体制也发挥着巨大作用,中国体育的快速崛起得益于这样的体制。从现实上讲,基层体育与教育部门整合已经展开,如部分地市设置“教体局”。②实行“部际联席会”机制或改革指导小组领导机制。由国务院牵头各部门组成领导机构,重新整合“校足办”与“足协”、体育局及相关部门的职能,对职责与资源进行合理配置,共同负责各级、各地区的青少年足球人才培养工作。2024年2月,《中国青少年足球改革发展实施意见》出台,反映了由国家体育总局、国家发展改革委、教育部、公安部、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、广电总局、中华全国总工会、共青团中央、全国妇联、中国足协等12个部门组成的“大部式”治理逐步展开。这种举国体制更趋近于名符其实的全国体制,足球改革推动着一个整体性治理局面的形成。

(2)依法治体,完善青训体系协同发展的社会环境。依法治体是体育法治的核心,是体育强国建设的重要方针,将体育工作全面纳入法治化轨道,建立和完善相应的法治法规体系,运用法治思维和法治方式引领体育行业规范[44]。《义务教育法》第十四条要求“体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育的,应经教育部门的批准”,这一条鲜被关注或提及。体校、足校或全运会代表队长期游离于国民教育体系之外搞“三集中”,球员缺乏必要的家庭教育和学校教育。完善青训发展的社会环境,要做到以下两点:①对足校的资质、办学条件、收费标准等进行全方位审查和监督,清除不符合条件的足校。改变部分足校全封闭的办学模式,学生在义务教育阶段必须回归国民教育体系,高中阶段可转变为“职业教育”。②依法规范体校办学。当前,我国部分体校、足校已实现转型,如采用与学校合作的形式安排学生参加文化课的苏州体校、仅承担青少年精英训练职能的石嘴山体校,但仍有体校采用传统的“三集中”模式,要引导这些体校在义务教育阶段向“青训中心”转型,(具备办学条件的)在高中阶段向“职业教育”转型。

(3)健全制度,完善青训体系协同发展的行业环境。①健全注册制度,防治注册关系的异常变更。这是营建有序青训环境的基础制度。注册工作是各级足球协会对从事足球运动的各类组织和人员进行全面管理的基本手段,是准确掌握基础数据,进行分析研究、实施决策的基本依据,对足球管理工作极其重要[45]。我国青少年注册体系不完善:一方面,校园足球系统尚未建立完善的注册制度,且与体育系统的注册体系未实现连通,为球员身份的“临时转换”提供了制度条件;另一方面,体育系统“比赛注册制”为球员注册关系的异常变更创造了制度空间。这些因素导致“参赛资格”紊乱、聘请“雇佣军”打比赛等现象存在。因此,要尽快完善“校园足球”注册体系,并与足协注册体系连通,建立一体化的运动员注册系统,原则上在义务教育阶段不允许随意变更注册关系。例如,日本足协的注册管理工作实施双轨制,球员只能在学校或俱乐部单一注册并参加相应比赛,不允许随意变更注册关系。确需变更的,须经多方同意,且球员半年内不能参加官方赛事。②健全人才保护制度。这是营建青训有序环境的国际规则。依照国际足球人才培养规律,合理管控青少年在义务教育阶段的跨地域流动。例如,欧足联实施“本土球员规则”,年轻球员上场的机会得以增加[46],俱乐部更加注重自身青训[47−48]。西方各国青训都遵循“三不离”原则,即“不离家、不离校、不离乡”,这是保护青少年儿童权益的法治基础,也是青训蓬勃发展的社会基础,相对而言我国的“三离”现象十分突出。离家、离校、离乡意味着离根、离土、离群,难以枝繁叶茂、长成森林。③健全人才合理流动制度。这是营建青训有序环境的利益共享机制。2019年,中国足协颁发了关于修订《中国足协关于调整青少年球员转会与培训补偿标准管理制度的实施意义》的通知,保留了“球员在首次注册协会所在城市学籍证明的要求”,要求球员家长有所在地半年的社保缴纳记录,然而未能很好执行,如大型足校的全国招聘使青训球员无序流动。因此,一方面要加大执行力度,如限制该类球员参加16岁以下的官方比赛。地方足协应达成共识,共同维护这些制度,防治违规乱象。另一方面要重新修订中国足协关于“梯队捆绑俱乐部注册制度”的准入标准,特别是在义务教育学龄阶段,职业俱乐部应专注于训练网点服务,以消除“三离”现象。此外,中国足协要设立符合中国国情的青训联合补偿制度,鼓励人才有序流动,遏制抢人、挖人等恶性竞争。

2.3.3 建构清晰有效的多元青训体系结构

我国有四大青训体系,关系复杂,各地做法不一,整体更为庞杂。从个体层面讲,有业余球员、职业球员、学生运动员、运动员学生之分,有校队、省市队、国家队队员之分,也有学运会、青运会、全运会、奥运会队员之分,名称繁多,概念模糊,身份多元,产权不清。从机构层面讲,有苏联竞技体育遗产(如业余体校),也有“西学东渐”的产物(如足球学校、足球学院、社会俱乐部、职业俱乐部、青训基地或中心),更有中国制造(如校园足球特色学校、满天星训练营、传统项目学校、新型足球学校、后备人才基地学校、市队校办学校等)。从体系层面讲,有学校青训、体校青训、职业青训、业余青训之分,还有名称概念不一的青训机构,其责、权、义、利纠缠难分。不难看出,过于复杂的体系结构与名称概念凸显了发展思路的模糊。

体系多元未必好,概念新也未必好。比照足球强国青训“元素周期表”,其体系结构更为简明。德国是二元,日本是三元,因而有必要理性反思我国四元青训体系,并进行体系重构。在访谈中,一名前职业俱乐部董事长坦言:“中国足协强制要求各职业俱乐部以《中国足球协会职业俱乐部准入规程》为标准完善梯队,增加了俱乐部运行成本,整体效果并不理想,一些财力不足的俱乐部以校队敷衍了事。中甲、中乙俱乐部普遍不能严格按照要求配齐梯队。”这表明我国社会力量办青训要有符合国情的理性认识,不能是简单的拿来主义。某体育大学教授认为:“俱乐部办义务教育学龄梯队,孩子们过早过度封闭集中,学业严重荒废,制造学训矛盾。青训资源也过度过早集中,形成资源垄断,造成资源不均衡、竞争不均衡。如此培养成效不佳,且负作用明显,有违教育公平,有违公共资源均等原则。相对地,应结合中国国情,充分发挥学校、体校在竞技体育中的主导作用,重新修订职业俱乐部关于梯队配置的准入标准。在义务教育阶段,职业俱乐部不要办队而是办训,以网点形式、以专业资源服务于众多学校、体校或业余俱乐部青训,并保障俱乐部在球员达到16岁时有优先注册权以及球员转会的青训联合补偿权,由此实现政府主导与社会广泛参与。”

这些为优化体系提供了思路——调结构。当前,我国训练体系的四元结构为“1+1+1+1”的平行模式,可转变为“2+2”的分层模式“(学校青训、体校青训)+(职业青训、业余青训)”,或“3+1”的塔形模式“(学校青训、体校青训、业余青训)+职业青训”。笔者认为,后者更接近于足球强国的经验,也更符合中国国情。

2.3.4 优化多元青训体系协同的结构功能

体系协同演化在于管理、训练、竞赛三大体系的结构功能相适应,而管理、训练、竞赛三大体系是我国竞技体育举国体制的三大支柱[49]。因此,中国特色青训体系的优化与探索就是要坚持与完善举国体制的现实路径。

(1)深入推进“管办分离”,完善青训体系的管理机制。《总体方案》明确了管办分离改革的时间节点,中国足协及部分地方足协有所改进,即实现“脱钩不脱离”。然而,现实并不理想。在一次高校体育部、足球学院负责人研讨会上,一位学者提出,“足协养队办队,导致后备人才垄断、资源垄断,使高校办队积极性不高,效益不高。足协应是会员的协会,是会员的俱乐部,为大家服务,协调各方资源与利益。足协养队办队,这实质是一种新型‘管办不分’”,引起与会者强烈共鸣。“管办不分”并非国家体育总局或中国足协单独存在的问题,是权力过度集中形成的共性问题。党的二十大报告指出,要“深化简政放权、放管结合、优化服务改革”,“放管服”改革助力实现横向政府职责适应性整合以消解“部门专业分工悖论”[50]。因此,要继续深化行业协会的“管办分离”,着力解决教育系统办“训练营”、体育系统养“球队”等“管办不分”问题。教育部门应聚焦“管好人”,保护好学生和教师权益。各级足协改革要“去行政化”,转型为社会组织,真正成为所有会员的协会。利用专业优势和募集的公共资源统筹会员的公共事务,如注册、培训、场地协调、赛事服务等,还包括普及青少年足球与促进青训体系建设工作。例如,成都足协作为最早脱钩于体育局的省会城市级足球协会,逐步实现了社会化转型。校园足球开展以来,市教委与市足协成立校园足球地方领导小组,校足办与市足协融合为一体,这是一种巨大的进步,但并非最终目标,最终目标是使足协成为政府各部门及社会力量开展足球运动的桥梁枢纽,使能量信息流在系统内外畅通流转。

(2)建构清晰有序的训练体系,强化多元体系募集与选拔机制。我国训练体系多杂而不清,致使其功能机制不能充分发挥。建构多元训练体系旨在多元募集参训人员、选拔优秀人才。近年来,我国青训从强调“多元化”转移到“一条龙”探索、从“体教结合”转向“体教融合”探索,逐步形成共识。2024年,教育部等七部门联合下发《关于加强和改进新时代青少年校园足球工作的实施意见》,提出“加强特色学校区域统筹,调动中小学校参与创建的积极性,参照高中、初中、小学1∶3∶6的比例,优化对口升学布局,推动地区、城乡校园足球特色学校均衡发展”。如此,按照《总体方案》建成

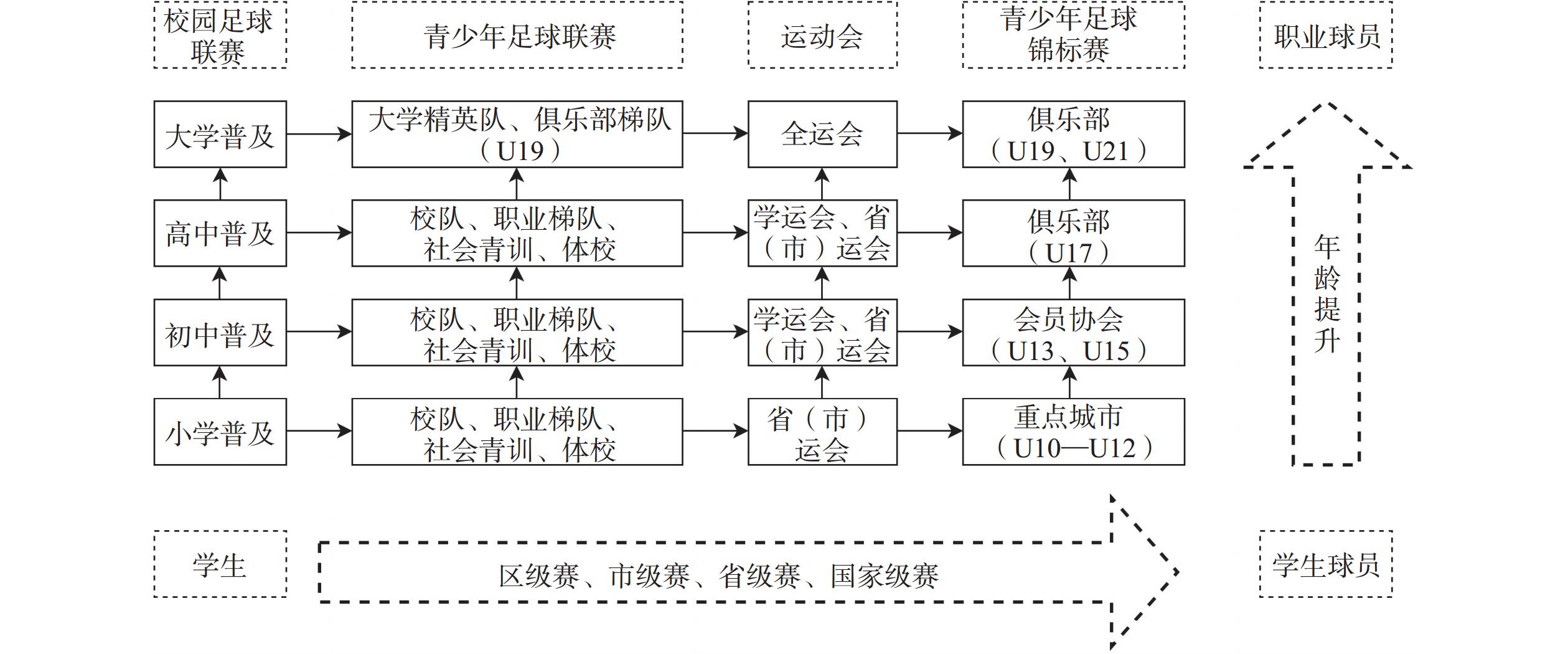

50000 所校园足球特色学校的规模目标,理论上有30000 余所小学、15000 余所初中、5000 余所高中参与青训体系。体育部门应融入其中,若当地存在体校,应将其纳入整体布局,即“136+1”或“247”模式,把体教融合做实,将青训体系做优做大。以此为基础,职业青训和业余青训立足于办训而不是办队,将这些学校作为网点进行布局。全运会、省运会代表队不宜年龄过早、时间过长进行集训,以避免学生过度集中,学业过早荒废。此外,建立人力分流机制是保障,顶尖球员流向职业俱乐部,其他球员流向高职、中职学校,体育院校或足球学院的体育教育专业足球方向、运动训练专业足球方向、足球专业方向(教育部已开设“足球运动专业”)和普通高校的高水平运动队。总体来说,以政府主导、部门协同、社会参与和市场调节为原则,拓宽口径,畅通路径,多元协同共筑“人才蓄水池”。(3)一体化推进,充分发挥竞赛的导向机制及杠杆机制。2022年6月,教育部、国家体育总局及中国足协按照体教融合的要求,制定了《中国青少年足球联赛赛事组织工作方案(2022—2024年)》(以下简称《工作方案》),对官方举办的各级各类青少年足球赛事进行整合,形成了由各级教育部门主导的校园足球联赛、体育部门主导的青少年足球锦标赛和足球协会主导的青少年足球联赛三项赛事组成的竞赛体系,并有明确的赛事定位与服务对象(图2)。然而,从调研情况来看,赛事体系仍存在多而杂的弊端,特别是基层赛事的组织。一体化是赛事体系优化的现实要求,也是青训体系协同的内在机理要求,要以“一体化设计、一体化推进”为原则,依照《工作方案》,对各级赛事进行整合。

一体化设计清晰有序的竞赛体系,是保障比赛数量和质量的现实要求。体系丰富有利于增强比赛规模数量,有序则减少体系冲突有利于增加参赛机会及高水平充分竞争,相互作用旨在最大化增加比赛数量和质量。国家体育总局及地方体育局、中国足协及各级足协、教育部体卫艺司和学生体协,以及共青团、基金会、大型足球俱乐部或足球学校等单位,要将各自组织的赛事提前报备,通过“部际联席会”形成一个清晰有序的竞赛体系网络,对参赛目标、对象、等级、时间、规模等进行统筹安排,逐步将“碎片化”赛事体系整合成整体清晰的竞赛结构网络。赛事一旦确定,其赛程、名称等不得随意变更,为各方提供公开透明的参赛指南。其他主体可依据指南组织更多比赛,以避免赛事冲突。

一体化推进高质量发展的竞赛体系,这是推动青训体系协同的内在机理要求。一体化设计并非难点,难点在于推进。中国足协有清晰的赛事体系,但在现实中,为国家队让路、为全运会代表队让路,一体化变为碎片化。另有国家队、全运代表队长期集训,使国内赛事数量、质量难以保证,训练与比赛相互干扰,由此青训陷于低水平循环。这些年为提升比赛的数量、质量,一种固化思维是增加比赛系列或奖牌数,然而实效不佳。增一利不如除一弊,基于协同学原理,一体化协调国际大赛与国内联赛关系是我国青训改革除弊的着力点,其关键在于不应过度倾斜大赛、冲击联赛,伤及根本。一体有序的竞赛体系可以调动最为广泛的参赛主体和资源,促进竞争平衡,提升流畅性,保障竞赛规模与质量。以我国之体量与条件,最终将打造各级高水平国家队并为大赛取得好成绩奠定基础,从而实现“足球梦”。这是我国青少年足球高质量发展的基本路径,体现了国家利益至上与国际视野,以及足球发展规律。

3. 结束语

在当前全面建设社会主义现代化国家和实现第二个百年奋斗目标的伟大复兴征程中,中国足球长期在改革发展中艰难徘徊,亟须夯实“筑梦工程”。协同学揭示了足球后备人才培养体系协同的演化路径,为明确足球青训发展规律提供了理论视角,为消解我国青训困境、推动青训体系高质量发展提供了优化路径。坚定“四个自信”,把握内在机理,不断优化系统环境,中国足球青训就可能实现非线性增长,获得最佳协同效应,实现足球梦。

作者贡献声明:马昊伟:检索文献,访谈专家,撰写、修改论文;作者贡献声明:龚波:提出论文选题,设计论文框架,指导修改论文;作者贡献声明:谢松林:检索文献,修改论文;作者贡献声明:罗冲、刘飞:调研文献。 -

表 1 我国国家发展与足球发展阶段目标

Table 1 Phased goals for the national development and football development of China

阶段目标 近期目标 中期目标 长期目标 国家发展阶段目标 至2020年:实现脱贫攻坚战胜利,全面建成小康社会 2021—2035年:在全面建成小康社会的基础上,基本实现社会主义现代化 2036—2050年:在基本实现现代化的基础上,建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国 足球发展阶段目标 至2020年:筑牢体制基础,形成足球事业与足球产业协调发展的格局 2021—2030年:青少年足球人口大幅增加,国家男足跻身亚洲前列 2031—2050年:中国足球实现全面发展,国家男足国际竞争力显著提升,进入世界强队行列 表 2 我国足球青训体系发展的战略内容

Table 2 Strategic objectives for the development of China's football youth training system

时间划分 阶段 目标内涵 近期目标(至2020年) 建成格局 打好体制性基础,为我国足球健康发展提供制度性保障 中期目标(至2030年) 实现腾飞 建成我国足球人口的战略性基础与人才储备;青少年足球人口预计能达到 5000 万人远期目标(至2050年) 实现梦想 实现足球强国目标,具备冲击顶级强队的实力,有拿世界杯的可能 -

[1] 张廷安. 我国校园足球未来发展中应当确立的科学发展观[J]. 北京体育大学学报,2015,38(1):106-113 [2] 汪升,龚波,陶然成,等. 我国校园足球与青训体系的有机衔接[J]. 武汉体育学院学报,2018,52(3):83-88 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2018.03.013 [3] 赵刚,刘丹,陈超. 足球青训的国外经验、我国困境与重构路径:基于全面质量管理分析框架[J]. 中国体育科技,2023,59(2):70-78 [4] 喻和文,刘东锋. 职业足球俱乐部与足球特色学校合作长效机制探究:基于社会交易理论的视角[J]. 沈阳体育学院学报,2019,38(1):7-15 doi: 10.3969/j.issn.1004-0560.2019.01.003 [5] 邱林,秦旸. 我国校园足球与职业足球青训深度融合的选择逻辑与推进路径[J]. 北京体育大学学报,2021,44(2):59-70 [6] 谢松林. 上海市足球后备人才培养体系协同发展研究[D]. 上海:上海体育学院,2020:66 [7] 罗冲,龚波,冀杨,等. 重塑我国足球青训支持体系的底层逻辑 :基于国际足联调研的定性比较分析[J]. 上海体育学院学报,2022,46(4):85-95 [8] 李培,沈苗,刘鸿优,等. 我国青少年足球高质量发展的历史镜鉴、现实困境与改革路径[J]. 西安体育学院学报,2022,39(6):584-592 [9] 习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十次会议 李克强等出席[EB/OL]. [2023-11-30]. http://www.gov.cn/xinwen/2015-02/27/content_2822649.htm [10] 贝塔朗菲. 一般系统论:基础、发展和应用[M]. 林康义,魏宏森,译. 北京:清华大学出版社, 1972:46 [11] 白列湖. 协同论与管理协同理论[J]. 甘肃社会科学,2007(5):228-230 doi: 10.3969/j.issn.1003-3637.2007.05.065 [12] 哈肯. 高等协同学[M]. 郭治安,译. 北京:科学出版社,1989:23-54 [13] 曾文涛. 协同理论与协同物流管理[J]. 商场现代化,2005(13):86 [14] 冯加付. 我国群众性体育赛事协同治理研究[D]. 上海:上海体育学院,2021:38 [15] 郭治安. 协同学入门[M]. 成都:四川人民出版社,1988:29 [16] SANDLER R B. Title IX:How we got it and what a difference it made[J]. Cleveland State Law Review,2007,55:473

[17] 哈肯. 协同学:大自然构成的奥秘[M]. 凌复华,译. 上海:上海译文出版社,2005:7 [18] 李丰荣,龚波. 基于协同学视野:职业足球自组织体系与协同发展探究[J]. 天津体育学院学报,2018,33(1):20-25 [19] 李丰荣,龚波,朱保成,等. 足球人口的概念释疑、政策误区及创新发展思路[J]. 武汉体育学院学报,2020,54(12):33-39 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2020.12.005 [20] HAUGAASEN M,JORDET G. Developing football expertise:A football-specific research review[J]. International Review of Sport and Exercise Psychology,2012,5(2):177-201 doi: 10.1080/1750984X.2012.677951

[21] 德国注册足球运动员超700万,每12个德国人就有一个球员[EB/OL]. [2024-04-01]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1725127 [22] 关注足球经济丨激活“足球”的N个机会[EB/OL]. [2024-04-01]. https://tyj.dl.gov.cn/art/2022/5/11/art_3287_2017535.html [23] 谢松林,龚波,李丰荣,等. 足球强国积分与人力资源结构方程模型构建与启示[J]. 体育学刊,2019,26(3):50-57 [24] 苗东升. 论系统思维(四):深入内部精细地考察系统[J]. 系统辩证学学报,2005,13(2):1-5 doi: 10.3969/j.issn.1005-6408.2005.02.001 [25] 哈肯. 协同学导论[Z]. 张纪岳,郭治安,译. 西安:西北大学科研处,1981:155 [26] 林凇. 文化产业融合的动力机制研究:基于自组织理论与文化自觉的视角[J]. 湖南大学学报(社会科学版),2020,34(5):71-77 doi: 10.3969/j.issn.1008-1763.2020.05.010 [27] 苗东升. 系统科学精要[M]. 4版. 北京:中国人民大学出版社,2016:29 [28] Premier League. Elite player performance plan[R]. London:Premier League,2011:13-79

[29] FIFA. Increasing global competitiveness:An analysis of the talent development ecosystem[R]. Zurich:Fédération Internationale de Football Association,2021:29

[30] 李阳,朱贺,侯志涛,等. 中国青少年足球联赛开启的新价值、新思考、新路径[J]. 体育科学,2022,42(12):77-85 [31] DFB. Members[EB/OL]. [2024-01-20]. https://www.dfb.de/en/about-dfb/members/

[32] JFA. Organisation[EB/OL]. [2023-12-04]. https://www.jfa.jp/eng/about_jfa/organization/databox/coach.html

[33] 日本大大小小有26 000支足球队,韩国有3 800支,中国有没有300支呢[EB/OL]. [2023-12-30]. https://www.sohu.com/a/573020591_629142 [34] 张辉,赵飞达. 足球职业联赛、青年队与国家队成绩关系的实证分析[J]. 体育科学,2018,38(7):56-63 [35] 新任足协党委书记:足球是人民群众对体育工作最不满意的领域![EB/OL]. [2023-12-03]. https://www.163.com/dy/article/IHLR4HKU0529B06K.html [36] 张晓林,何强. 我国“足球十年发展规划” 执行失效与实施路径探讨[J]. 山东体育学院学报,2014,30(6):28-33 doi: 10.3969/j.issn.1006-2076.2014.06.006 [37] 胡海波. 理解整体性政府数据治理:政府与社会的互动[J]. 情报杂志,2021,40(3):153-161 doi: 10.3969/j.issn.1002-1965.2021.03.026 [38] 周学荣,谭明义. 我国两次群众体育现状调查情况的比较研究[J]. 体育科学,2004(7):12-15 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2004.07.004 [39] 蔡向阳. 全国校园足球发展调研报告[M]. 北京:人民体育出版社,2019:45-51 [40] 刘会玲,许哲. 自组织视野下网络志愿行为治理模式的构建[J]. 青年探索,2016(1):28-33 [41] 尹浩,陈伟东. 整体性社区:城市基层社会治理的可行性分析[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版),2015,32(6):80-85 [42] 梁裕,肖凤翔. 系统科学视域的职业教育集团协同治理[J]. 职教论坛,2022(3):21-28 doi: 10.3969/j.issn.1001-7518.2022.3.zjlt202203003 [43] 韩兆柱,单婷婷. 网络化治理、整体性治理和数字治理理论的比较研究[J]. 学习论坛,2015,31(7):44-49 [44] 李良,孙民康,何勇明. 《体育强国建设纲要》解读:意义、亮点及实施建议[J]. 中国体育科技,2022,58(1):12-17 [45] 杨一民,李飞宇,郭辉,等. 现阶段我国足球注册、转会管理办法的初步研究[J]. 体育科学,2001(3):11-15 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2001.03.004 [46] BULLOUGH S,MOORE R,GOLDSMITH S,et al. Player migration and opportunity:Examining the efficacy of the UEFA home-grown rule in six European football leagues[J]. International Journal of Sports Science & Coaching,2016,11(5):662-672

[47] MANVILLE A. The UEFA,the "home-grown player rule" and the Meca-Medina judgement of the European court of justice[J]. The International Sports Law Journal,2009,1(2):25-35

[48] GARDINER S,WELCH R. Nationality and protectionism in football:Why are FIFA's '6+5 rule' and UEFA's 'home-grown player rule' on the agenda?[J]. Soccer & Society,2011,12(6):774-787

[49] 郝勤. 论中国体育 “举国体制” 的概念、特点与功能[J]. 成都体育学院学报,2004,30(1):7-11 doi: 10.3969/j.issn.1001-9154.2004.01.002 [50] 宋林霖,李广文. “放管服” 改革的治理意蕴及其走向[J]. 中国行政管理,2022(8):6-12 doi: 10.3782/j.issn.1006-0863.2022.8.zgxzgl202208003

下载:

下载: