Constructing China's Independent Olympic Legacy Knowledge System

-

摘要:

建构中国自主奥运遗产知识体系是“管理好、运用好北京冬奥遗产”的学术回应,更是实现体育强国建设目标的必然要求。从奥运遗产本体的重要意义、中国奥运遗产研究的坚实基础、提升国际体育话语权的必要举措3个方面论述为何建构中国自主奥运遗产知识体系,从奥运遗产规划体系、资源体系、利用体系和评估体系4个维度构建中国自主奥运遗产知识体系的总体框架,提出建构中国自主奥运遗产知识体系的四重路径:建立“奥运遗产学”这一独立学科,实现自立门户;理论与实践互为基础、互为需要、互为转化,确保理实共生;构建以“奥运遗产学”研究为基点的跨学科共同体,推动学科交叉;立足本土、追根溯源,积极开展国际对话,坚持内外融汇。

Abstract:Constructing China's independent Olympic legacy knowledge system serves not only an academic response to "managing and utilizing the legacy of Beijing 2022 Olympic Winter Games", but also an inevitable requirement for constructing a leading sporting nation in China. This paper discusses the necessity of the construction from three perspectives: the importance of Olympic legacy, the solid foundation of Olympic legacy research in China and the key initiatives for improving China's international sports discourse power. It explores the overall framework for constructing this knowledge system from four dimensions: planning, resource, utilization and evaluation. It proposes pathways for constructing the system: to establish Olympic Legacy Science as an independent discipline; to promote mutual reinforcement between theory and practice; to build an interdisciplinary community in the Olympic legacy field to promote cross-disciplinary research; and to focus on local contexts while tracing historical roots, and engage in international dialogue by integrating both domestic and global perspectives.

-

在世界体育版图上,北京以其独特的魅力与辉煌成就成为迄今为止唯一的“双奥之城”。这不仅彰显了我国体育影响力的显著提升与国际地位的日益重要,更为北京乃至全国留下了宝贵而丰富的奥运遗产。2022年4月,习近平总书记在北京冬奥会表彰大会上指出:“北京冬奥会、冬残奥会既有场馆设施等物质遗产,也有文化和人才遗产,这些都是宝贵财富,要充分运用好,让其成为推动发展的新动能,实现冬奥遗产利用效益最大化。”[1]这一重要论述为深入挖掘奥运遗产价值、探索其在新时代背景下的应用路径指明了方向,也成为亟须系统化、理论化、自主化的奥运遗产知识体系的指导与引领。因此,建构中国自主奥运遗产知识体系不仅是现实使然,也是“管理好、运用好北京冬奥遗产”的学术回应,更是实现体育强国建设目标的必然要求与关键举措。这一知识体系建构将为实现体育事业的全面、协调、可持续发展贡献理论智慧与实践力量。

对奥运遗产进行系统梳理与深入研究有利于更好地把握奥林匹克运动发展的内在规律与外在效用,为中国深度参与世界体育治理提供坚实的理论支撑与实践指导。鉴于此,本文以“为什么、是什么、怎么做”为思路,结合国际奥委会、北京冬奥组委官方发布的关于奥运遗产的政策文本,由内至外探究中国自主奥运遗产知识体系建构的重要性,并基于现有研究与国外经验,多维度、多层次地分析奥运遗产知识体系的具体内容,从而提出建构中国自主奥运遗产知识体系的四重路径。

1. 建构中国自主奥运遗产知识体系的意义与基础

1.1 源于奥运遗产本体的重要意义

经过120多年的发展,现代奥林匹克运动已经成为规模宏大、具有全球影响力的社会运动,对全球特别是举办城市或国家的经济、文化、环境、社会等产生了广泛而深刻的影响。奥林匹克运动总是在一定背景下发展的,须与背景之间建立良好的互动关系,扩大其正面效益,抑制其负面影响。为高度响应联合国的可持续发展议题,国际奥委会采取一系列改革,“奥运遗产”便应运而生。

“奥运遗产是一种愿景的结果。它包含了因举办奥运会(或体育赛事)而产生的那些对人类、城市(或地区)和奥林匹克运动具有长期效益的有形和无形遗产。”[2]“奥运遗产”的提出:一是帮助主办城市或国家民众全面了解奥运会的综合效益,避免民众对国际奥委会的公开指责;二是证明了将稀缺的公共资源用于建造永久性或临时性活动基础设施的合理性;三是积极、宝贵而丰富的赛事遗产可激励其他城市或国家申办未来的奥林匹克赛事[3];四是为国际奥委会的正面决策提供更坚实的理论支持,增强国际奥委会对奥林匹克运动的主导权,以保证奥运会品牌效应的稳定提升,促进奥林匹克运动可持续发展。因此,进入21世纪后,国际奥委会通过系列政策文件[如2003年修订的《奥林匹克宪章》(Olympic Charter)]和国际研讨会(如2002年瑞士洛桑的“奥林匹克运动遗产:1984—2000”会议)多次重申奥运遗产的重要性与多元性。2014年,国际奥委会推出奥林匹克运动改革路线图《奥林匹克2020议程》(Olympic Agenda 2020)[4],将“重点关注可持续性和遗产”列为各国申奥的主要因素,用于评估奥林匹克运动对社会各领域发展的长期影响。奥运遗产自此作为一种理念方法或一项指导方针,对未来城市申奥、办奥给予了明确的规则指引和行动路线,也成为衡量举办城市是否成功办奥的重要评价标准。此后,北京、伦敦、里约、东京等城市在筹办奥运会时都明确将“遗产管理”列为战略重点,国际奥委会对于赛事举办、筹办效果的评估也更多转向对各国奥运遗产积累、治理、传承效果与能力的评估。

1.2 依托中国奥运遗产工作实践与理论研究的坚实基础

北京2022年冬奥会是《奥林匹克2020议程》颁布之后第一届从筹办之初就全面规划管理奥运遗产的奥运会,也是第一届以《遗产战略方针》(Legacy Strategic Approach:Moving Forward)为框架记录、分析和总结奥运遗产的冬奥会[5]。因此,国内奥运遗产工作实践与理论研究日益丰富且数量逐渐增加,这为中国自主奥运遗产知识体系建构提供了坚实的研究基础。

(1)实践层面。自北京冬奥组委于2019年发布《北京2022年冬奥会和冬残奥会遗产战略计划》起,体育、经济、文化、社会、环境等各项奥运遗产工作启动,并陆续发布系列遗产报告(主要包括《北京2022年冬奥会和冬残奥会遗产报告(2020)》《北京2022年冬奥会和冬残奥会可持续性与遗产赛时宣传手册》《北京2022年冬奥会和冬残奥会遗产报告集(2022)》《北京2022年冬奥会和冬残奥会遗产案例报告集(2022)》《北京2022年冬奥会和冬残奥会遗产报告(赛后)》等)与宣传片(共15集),全面、立体、系统地演绎了奥运遗产项目的“中国实践”,展现了北京2022年冬奥会“绿色、共享、开放、廉洁”的遗产成果,最终也获得了来自国际奥委会主席托马斯·巴赫(Thomas Bach)“真正无与伦比”的肯定。

(2)理论层面。成果层次丰富、主题广泛,且周期性分布显著。一是奥运遗产本体机理的认知解读。这部分重点探讨了奥运遗产的内涵与外延[6]、特点[7]及其整体理论框架[8]。二是奥运遗产实践活动的方法提炼。基于《遗产战略方针》的框架研究奥运遗产的愿景与治理,奥运遗产治理应兼顾“治理本地性”与“奥组委非管理性”,采用多样手段解决资源配置、权力分配和交接等问题[5]。对此,学者们总结借鉴了往届奥运会的遗产治理方法(如雅典[9]、悉尼[10]、伦敦[11]),提供了丰富的域外经验,国内方面也提炼了北京夏奥会文化遗产规划与保护[12−13]、后奥运时代遗产旅游开发[14]、北京“双奥”遗产治理[15]等本土经验。三是奥运遗产本土视野的创新探索。以“奥运健康遗产”为例,2008年北京奥运会首次提出这一概念,并将其定义为奥运会对举办城市乃至整个国家人口健康所产生的具有延续效应的影响[16],分为健康环境,生活方式,社会影响,经济状况,个体健康相关的知识、态度和行为,卫生服务的可及性等六大方面[17]。这一观点在2002年11月国际奥委会国际遗产研讨会上一经提出便得到了克里斯多夫·杜比和菲利浦·费雷等国际奥委会官员的肯定,并建议将其纳入“奥运会全球影响”项目中的卫生和健康评估部分。2004年,国际奥委会认同了健康遗产的概念和价值,并鼓励开展相关研究,把健康遗产纳入奥运遗产的概念体系[18]。

1.3 提升国际体育话语权的必要举措

体育话语权是体育话语表达权利与权力的统一,是话语主体通过教育、媒介和制度等途径表达话语并获得国际认可的行为和过程[19]。体育话语权作为国家软实力的重要体现,事关国际地位、国际形象和公众身份认同。新中国成立以来,我国体育人口迅速增长,体育事业取得了长足发展,尤其是竞技体育综合实力大幅增强——奥运会是竞技体育的盛会,截至2024年巴黎奥运会,中国已在夏季奥林匹克竞技舞台上摘获300余枚金牌,国际体育话语权大幅提升。然而,在奥运遗产“热”的背景下,国际体育领域的话语权已超越单纯竞技体育水平的竞争,它更深刻地体现为体育赛事举办过程中所蕴含的“中国智慧”“大国担当”,以及中国在各项事业中的治理效能与成就。例如,北京“双奥”的成功举办不仅让中国的竞技体育实力有目共睹,奥运遗产的科学规划与全面落实也大为出彩,以“绿色、共享、开放、廉洁”的办赛理念兑现了“通过体育让世界变得更好”的庄严承诺。特别是在“后奥运”时代,奥运遗产的利用与传承更是推动了中国各项事业的高质量发展,例如“鸟巢”(国家体育场)和“水立方”(国家游泳中心)的二次利用、5G高清转播、二氧化碳制冰等技术的推广与应用,以及全国各地冰雪经济的蓬勃发展、无障碍设施的广泛覆盖等。

这对于提升我国的国际体育话语权具有诸多益处。一者,鼓励我国学者采用本土化视角研究奥运遗产,推动具有中国特色的奥运遗产理念在国际上得到认同和采纳。通过学术研究和话语表达,中国奥运遗产理念逐渐成为全球共识,有助于我国在国际体育格局中获取更多发言权、占据主动地位,进而提升我国在全球范围内的文化影响力与政治话语权。二者,奥运遗产蕴含深厚的文化和历史价值,加强奥运遗产自主研究,可推动中国传统文化和体育文化的全球传播。例如,2008年北京奥运会吉祥物“福娃”的总体造型取自中国传统年画中的虎头娃娃,同时5个“福娃”又各具传统文化特色,象征着中国历史底蕴深厚、各民族多元一体、文化多样和谐的文明大国形象[20]。三者,理论联系实际,推动奥运遗产的多样性保护与传承,谋求全球体育发展利益。例如,北京2022年冬奥会遗产工作在生态环境、区域建设、社会文明、文化传播、冰雪运动推广等方面取得积极成效,惠及广大民众,为国际奥运遗产治理提供“中国方案”“中国经验”,有助于实现全球体育共同利益的最大化。

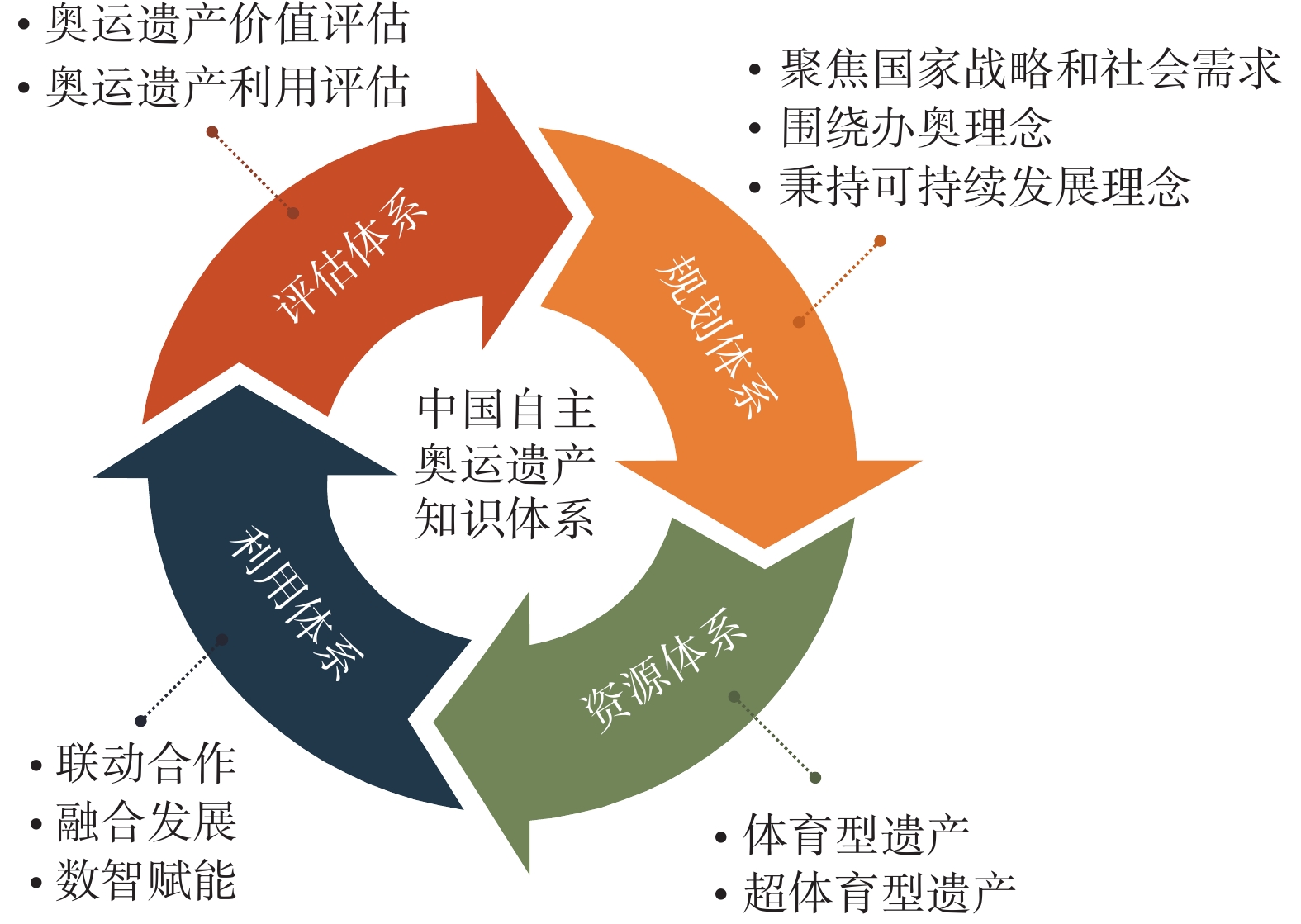

2. 中国自主奥运遗产知识体系的总体框架

中国自主奥运遗产知识体系是基于中国国情和文化特色,以国际奥委会发布的《遗产战略方针》为指引,通过申办、筹办、举办奥林匹克运动会逐步建构和发展起来的,关于奥运遗产规划、资源、利用和评估等方面的理论知识与实践经验的总和,旨在全面指导中国如何有效地创造、保护和利用奥运遗产,以促进公众、城市和区域发展以及奥林匹克运动的长期利益。在《遗产战略方针》中,治理是奥运遗产工作的重要实践环节之一。但笔者认为,奥运遗产内容丰富、涉及领域广泛,在前期规划、资源管理、利用传承和后期评估中无不渗透着治理思想,它不仅是一项工作环节,更是一种工作原则或思维统领奥运遗产实践。鉴于此,本文从奥运遗产规划、资源、利用和评估4个方面构建中国自主奥运遗产知识体系的总体框架(图1)。

2.1 奥运遗产规划体系

规划体系是中国自主奥运遗产知识体系建构的基础。奥运遗产与传统的文化遗产不同,它是基于“未来的”规划需要而创造性地建设、设计、组织、积累、评估“当下的”各类资源的创造性活动,即以未来为中心建设当下,因规划行为而形成的一种文化遗产,是物质性规划遗产与创造性规划智慧的统一体,兼具共时性与历时性[21]。奥运遗产规划体系的建立出于奥运遗产的规划特性。规划体系旨在回答如何为奥运遗产工作提供行动指南,确保奥运遗产能够得到科学地创造、治理、利用与传承。

一是聚焦国家战略和社会需求,科学规划奥运遗产。为推动新时代中国社会发展的新战略、新方向、新要求,我国将健康中国、生态文明建设、反腐倡廉建设、京津冀协同发展战略融入奥运战略,首次采取北京、张家口联合办奥方案,并科学规划奥运遗产。例如,修建京张高铁助力张家口地区实现脱贫、大力治气治沙治水打造“冬奥蓝”等,种种规划与举措实现了奥林匹克运动、城市区域发展与民众个人发展的多赢。

二是围绕办奥理念,优化奥运遗产布局。北京2022年冬奥会在“绿色、共享、开放、廉洁”四大办奥理念基础上发布《北京2022年冬奥会和冬残奥会遗产战略计划》,并成立工作协调委员会确保体育、经济、社会、文化、环境、城市发展和区域发展7个方面35项领域的遗产工作顺利进行,增进北京冬奥遗产多样化和广泛影响力。

三是秉持可持续发展理念,发挥奥运遗产的长期价值。中国两次举办奥运会留存的奥运遗产对国家发展、区域建设和社会进步均具有长足的促进效应。例如,北京奥林匹克公园已成为集商业、体育、文化、旅游、居住等多种功能于一体的新型综合性社区。又如,北京冬奥组委制定低碳管理工作方案,充分落实低碳场馆、低碳能源、低碳交通等一系列碳减排措施,广泛采用环境友好型技术和产品,留下了丰富的环境遗产[22]。

2.2 奥运遗产资源体系

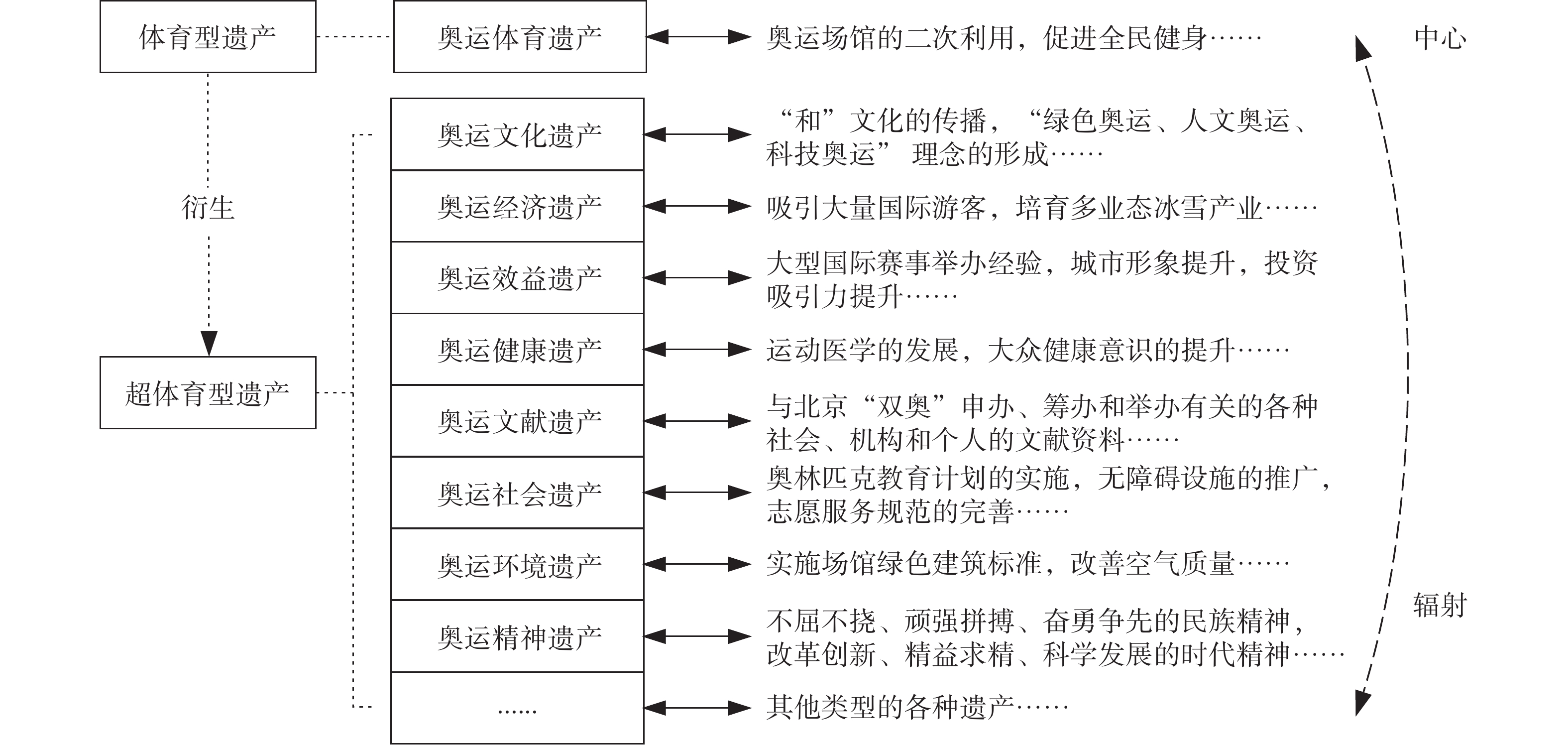

资源体系是中国自主奥运遗产知识体系的核心,主要涉及奥运遗产的内容、分类、管理等。根据国际奥委会发布的《奥林匹克遗产手册》(Olympic Legacy),奥运遗产可分为奥运体育遗产、奥运社会遗产、奥运环境遗产、奥运城市遗产、奥运经济遗产等5个主要类别。中国历经北京“双奥”,在理论研究与实践探索上逐渐形成了具有“中国特色”的奥运遗产资源体系(图2)。这一体系以奥运体育遗产为中心,衍生出众多超体育型遗产,包括但不限于奥运健康遗产、奥运文化遗产、奥运区域发展遗产、奥运档案遗产等。这些超体育型遗产相互影响、相辅相成,是一个围绕奥林匹克运动而形成的有机整体。它既彰显了中国筹办奥运会的“中国智慧”,也展现了奥林匹克运动本身的影响力 [23]。具有“中国特色”的奥运遗产内容体系超越了《奥林匹克遗产手册》对奥运遗产的既有规定,更多来源于中国学者的本土化、创新性研究积累以及对国家发展战略、中华文化、民众愿景的探索,且随着时代的发展和中国实践的变化,奥运遗产的内容体系也会不断丰富与完善。

2.3 奥运遗产利用体系

利用体系是中国自主奥运遗产知识体系建构的最终目的。《遗产战略方针》提出,奥运遗产应超越赛事本身,实现“通过体育构建一个更美好的世界”。利用体系正是回答如何更好地转化奥运遗产,使遗产资源充分流动、得到利用,从而最大限度地发挥奥运遗产的综合效益。

第一,强调联动合作,延伸和扩展奥运遗产的整体效应[24]。在横向层面,加强奥运遗产管理主体与电视台、博物馆、图书馆、档案馆、文化馆、体育高校以及相关企事业机构等的协作,促进奥运遗产共享共治。例如,2017年成立的中国体育博物馆联盟[25]对于奥运遗产的联合开发利用是很好的契机。在纵向层面,北京作为独一无二的“双奥之城”,2008年北京奥运会的遗产价值在北京2022年冬奥会后得以延伸,且“双奥”经验也将持续服务后续奥运遗产规划与治理。

第二,强调融合发展,将奥运遗产与城市发展规划相结合。北京“双奥”遗产紧密契合国家、区域和城市的长远发展规划。例如,“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念与北京市“十四五”规划中“6个更加突出”(更加突出创新发展、更加突出京津冀协同发展、更加突出开放发展、更加突出绿色发展、更加突出以人民为中心的发展、更加突出安全发展)一脉相承,加强奥运遗产治理有助于北京市构建新发展格局。因此,保护好、传承好奥运遗产既是北京践行可持续发展理念的现实映射,也树立了奥林匹克运动与国家、区域和城市发展良性互动的典范。

第三,强调数智赋能,综合性开发北京奥运遗产数字资源。奥运遗产在空间上的分散性容易导致保管机构各自为政的局面。特别是北京2022年冬奥会的举办辐及北京、延庆、张家口三地,体育场馆等实体遗产不可迁移利用,难以在物理意义上实现资源整合。但可以通过实体遗产数字化和数字遗产集中化等途径,将奥运记忆以数字形式汇集起来进行综合开发,实现奥运遗产的数字化叙事。例如,纪录片《奥运档案》作为中央电视台奥运报道的收山之作,生动呈现了奥运会台前幕后的故事。这不仅吸引了公众对奥运遗产的关注,也是对奥运遗产数字资源创造性开发的成功探索。此外,还可构建北京奥运遗产数字资源平台,使之成为奥运遗产研究的重要支撑。

2.4 奥运遗产评估体系

评估体系是中国自主奥运遗产知识体系的优化保障,主要回答如何确保奥运遗产得到科学规划、合理利用,从而长效释放其价值。早在2001年,国际奥委会便启动了“奥运总体影响评估”(Olympic Games Global Impact)项目(后改为奥运影响评估),以科学评估奥运会对举办城市和国家的综合效益。2008年北京奥运会是历史上第一届完整执行这一评估项目的奥运会,会后提交了《北京奥运会总体影响评估》《北京奥组委残奥会总体影响研究》,并依据中国国情制定了171个评价指标,为后续各主办城市实施该项评估工作提供了示范[23]。为更好地服务于奥运遗产治理,基于2008年北京奥运会总体影响的评估经验,可从以下两方面构建奥运遗产评估体系。

一是价值评估,实施于遗产规划与建设初期,秉持奥运遗产的可持续发展理念,主要关注遗产固有属性与可能效用。首先,面向不同主体、不同场景,深入认知、挖掘奥运遗产的多元性价值、附加性价值以及随时间发展的延续性价值、可更新性价值。其次,就中国而言,进行奥运遗产价值评估时应坚持“一续二全三跨”原则[23],即将遗产价值评估寓于可持续性、全面性、全民性、跨部门、跨领域、跨地域之中,注重奥运遗产的完整性与体系性。再次,奥运遗产价值及其特性的全面发挥还取决于资源配置和管理的明确性。优化遗产布局、统筹兼顾各项遗产治理是保证奥运遗产价值整体效应有效发挥的重要基础,也为奥运遗产利用评估提供基本内容框架。

二是利用评估,实施于遗产后续利用阶段,侧重于评估遗产的实际效益和利用效率,旨在优化遗产的利用方式。在评估对象上,前者聚焦遗产内容的静态价值,涵盖体育价值(如推动全民健身)、社会价值(如提高公共服务水平)、环境价值(如促进节能减排)、城市价值(如优化城市基础设施)、经济价值(如拉动冰雪产业发展)等方面;后者则关注遗产利用的动态过程,包括场馆运营(如维护成本和利用频次)、经济效益(如国际游客数量和游客回访率)、公众参与(如居民体育活动频次和满意度)等。在评估方法上,前者以理论建构和定性分析为主,辅以对长远影响的定量测算;后者以实证研究和动态监测为主,结合具体绩效的定量分析。在遗产评估过程中应注重指标管理,采取科学的数据收集与分析方法,从而构建有效的奥运遗产评估体系。

3. 建构中国自主奥运遗产知识体系的路径

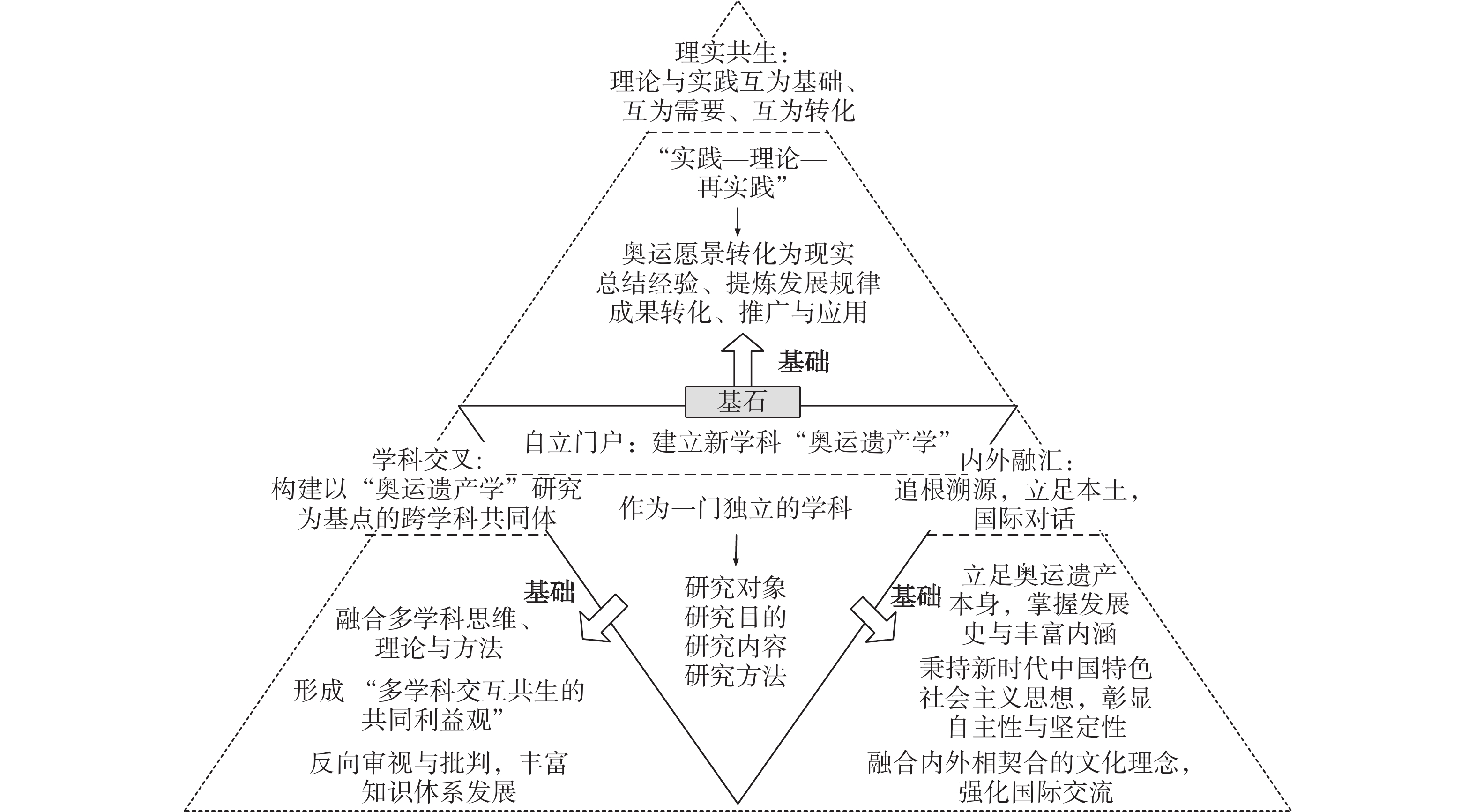

建构中国自主奥运遗产知识体系,须建立“奥运遗产学”这门新学科,并以此为基石,遵循理实共生、学科交叉、内外融汇等路径。四重建构路径(图3)既由奥运遗产本身的特性所决定,也为丰富中国自主奥运遗产知识体系所必需。

3.1 自立门户:建立新学科“奥运遗产学”

“奥运遗产学”是中国自主奥运遗产知识体系建构的基石,亦是知识体系知识生产、创新与积累的源泉。据调查,国内外目前尚未建立“奥运遗产学”这一学科。若以北京国际奥林匹克学院为阵地,在世界范围内首次创建“奥运遗产学”这一新兴学科,将凸显体育学知识体系的中国自主性,并为国际奥林匹克运动研究作出中国贡献。依据上述,国内关于奥运遗产学的多样性研究逐步充实了以“奥运遗产”为中心的本体论(内涵与外延、分类等)、认识论(体育学、管理学等多学科认知)、方法论(规划、保护、传承与治理)、实践论(多国实践经验)的理论框架。同时,覆盖经济、社会、文化、环境等各个领域的奥运遗产工作经验也为奥运遗产规划、治理、传承与评估提供了充分的实践案例。奥运遗产已成为连接体育赛事与外界各项事业建设发展的桥梁,展现了体育社会学从“身体的本体性哲思之辨”向“身体的社会性表征”[26]的个体之思扩展为“群体性体育活动现象”向“整体社会结构与文化变迁影响”的全面之思。伴随着对奥运遗产认知的科学性深入与实践的系统性探索,奥运遗产研究不仅是奥林匹克运动的核心议题,也是体育运动得以社会化、外显化、普遍化的主要因素,更是中国深度参与世界体育治理、贡献中国智慧的关键一环。因此,推动“奥运遗产学”成为一门独立、成熟的新兴学科,将极大丰富奥林匹克运动研究,反哺奥运遗产实践开展。

“奥运遗产学”作为一门独立学科,是体育与外界社会相互连接的全息性存在,延伸到社会的方方面面;同时,它亦作为中国自主奥运遗产知识体系的重要基石,是以北京“双奥”为基础的“奥运遗产”之学,也是奥运遗产理论与北京“双奥”遗产实践的“关系之学”、“本土之学”与“创新之学”。“奥运遗产学”主要包括研究对象、研究目的、研究内容、研究方法4个维度:研究对象主要是指面向中国、基于中国的奥运遗产及其规划、积累、治理、利用、传承、评估等一系列行为,体现中国特色、中国实践与时代特征的自主学科体系;研究目的强调推动奥运遗产助力中国体育事业发展、服务人民群众,推动体育强国建设;研究内容关乎奥运遗产理论、实践及其二者之间的关系;研究方法则应立足于中国体育学的理论特征,倡导定量与定性相结合,广泛吸收其他学科的研究方法,以实现对奥运遗产多维度、多层次的考察。

3.2 理实共生:理论与实践互为基础、互为需要、互为转化

中国自主奥运遗产知识体系是理论与实践共生、多方参与、共同赋能的结果。共生是指奥运遗产理论与实践互为基础、互为需要、互为转化。事实上,中国自主奥运遗产知识体系建构本身即是一个“实践—理论—再实践”不断循环往复的过程。

首先,“实践”是将奥运愿景转化为现实的过程。以北京2022年冬奥会为例,《北京2022年冬奥会和冬残奥会遗产战略计划》第24项任务是“低碳奥运”。在实践过程中,中国从技术、标准、机制、制度等多个层面坚持贯彻“绿色、低碳、可持续”原则,创新建立可持续性管理体系(奥林匹克历史上第一个将3个国际标准整合为一体的可持续性管理体系),并发布《绿色雪上运动场馆评价标准》(DB13(J)/T 288—2018),助力实现碳中和。

其次,“理论”以“形而上”的方式总结、提炼实践经验,并形成一定规律予以推广与传承。这可散见于数量丰富、类型多样的研究成果中。在理实共生的意义上,建构中国自主奥运遗产知识体系需尊重实践,将理论研究者与实践工作者紧密结合,在高校、政府、企业以及相关利益组织团体的紧密合作下推动“产学研用”一体化进程,共同促进奥运遗产知识体系中的知识生产、教育、应用、推广与传承。

最后,“再实践”是将“形而上”的理论成果依据现实条件转化为“形而下”的过程。一方面,将奥林匹克运动的文化、精神、科技等进行传承与应用,促使“奥运红利”广泛惠及社会民众,如将《绿色雪上运动场馆评价标准》上升为国家标准;另一方面,将奥运遗产工作经验进行推广,秉持“体育赛事遗产观”,即无论举办何种体育赛事活动,均应注重赛事活动对主办城市乃至国家的正面影响。以成都2025年世界运动会为例,作为世界三大综合性体育赛事之一,世运会遗产也应涉猎广泛。但根据成都世运会执委会发布的《成都世运会第二期信息公告栏》,其遗产仅限定在特许商品、志愿者计划、青年记者计划3类,与北京冬奥会遗产的7个方面35项任务相差甚远。这意味着奥运遗产知识体系中的政策逻辑——“‘走到哪里去’(发展方向)与‘如何走到那里去’(宏观路径)”[27]还有待完善与凸显。

3.3 学科交叉:构建以“奥运遗产学”研究为基点的跨学科共同体

“奥运遗产学”属于体育学的一个重要分支,建构中国自主奥运遗产知识体系亦是丰富、完善中国自主体育学知识体系的应有之义。与其他体育学自主知识体系相同,奥运遗产知识体系同样需要在多学科、跨思维的交叉合作中推动奥运遗产的知识生产、知识体系的丰富与完善。鉴于奥运遗产内涵丰富、外延宽泛且动态变化,除了体育学的基本理论之外,还需要植根于管理学、社会学、政治学、经济学、文化学、遗产学、档案学、数字人文等众多学科及其思维、理论与方法。以奥运遗产与档案学的交叉研究为例,档案作为奥运遗产中的重要构成,凭借自身的直接记录属性与良好的保存方法,可支撑奥运无形遗产与有形遗产的长久存续与广泛传承,助力奥林匹克运动可持续发展。

因此,以“新文科”建设为引领,以奥运遗产学为基点,构建“学科交叉共同体”[28],目的就是以“通过体育建立一个更美好的世界”[2]为使命主动融合其他学科研究,在更为开放包容的视野中推动与深化奥运遗产的认知与实践,全面论述奥运遗产对于各学科、各领域、各行业的价值意义,形成以奥运遗产为中心的“多学科交互共生的共同利益观”[29],实现学科间的共赢发展,深化体育社会学的价值意义。同时,借助其他学科审视、沟通、批判、促进奥运遗产知识体系的科学建构与发展,拓宽与更新既有知识,进而寻求更具有普遍指导意义的理论内涵与方法路径。

3.4 内外融汇:追根溯源,立足本土,国际对话

“奥运遗产”一词发端于奥林匹克运动,是奥林匹克运动由单纯的体育赛事向影响广泛的综合性体育盛会转化的产物,并非中国的原创概念。这就意味着中国自主奥运遗产知识体系建构无法做到完全的自主与原创,始终伴随着中西文化和思想的碰撞。因此,这里的“自主”有一个重要前提,即“它不是排外的而是融合的,不是唯我独尊的而是平等对话的,是在融汇之后的自主”[30]。

一方面,建构中国自主奥运遗产知识体系要立足奥运遗产本身的意涵。以国际奥委会2013、2015、2017年发布的《奥林匹克运动遗产手册》、《奥运遗产指南》(The Olympic Games Guide on Olympic Legacy)、《遗产战略方针》等奥运遗产相关文件为依据,充分了解奥运遗产的发展历程,以及伴随时代的发展,奥运遗产内涵与外延所展现出的社会历史性、丰富性与多样性。

另一方面,建构中国自主奥运遗产知识体系应秉持自主性、本土化、创新性与时代性原则。首先,贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,彰显意识形态上的自主性与坚定性,要明确中国自主奥运遗产知识体系不同于国际奥委会或历届奥运会所谓的“奥运遗产”。它带有鲜明的本土性特征,是在解决中国问题过程中逐步建构起来的知识体系,内含丰富的中国智慧,并逐步在后续的中国实践中得以成熟与完善。例如,将习近平文化思想中的“两个结合”运用于奥运文化遗产工作,传扬奥林匹克文化中蕴含的中华文化,增强文化自信与自觉。其次,立足本土深厚底蕴,深入挖掘并融合奥林匹克价值观、文化与精神。巧妙地将中国标志性的长城文化所蕴含的和平理念、“和”文化所倡导的和谐共生以及人类命运共同体理念所体现的全球团结,与奥林匹克运动新口号“更团结”的深刻内涵、历史悠久的休战理念相契合,更有助于中国借助体育这一契机,深度参与世界治理,促使中国从国际体系和秩序的参与者、适应者转变为改革者和引领者。

4. 结束语

中国自主奥运遗产知识体系建构是一个知识不断生产、创新、积累、修正的过程。这一过程不仅是北京“双奥”遗产的传承与利用、奥林匹克学术研究的深化与实践经验的提炼,更是中华文化自信的彰显与国际体育交流的桥梁。它强调以建立“奥运遗产学”为基石,理实共生、学科交叉与内外融汇。这就要求在尊重奥运遗产自身发展的历史基础上,立足本土特色,促进体育学、历史学、社会学、经济学、环境科学等多领域知识的交叉融合,不断汲取国内外先进实践经验和技术,形成具有中国特色的奥运遗产理论框架与实践模式,以全面、深入地理解和评估奥运遗产的多维价值。同时,通过持续的知识更新与体系修正,确保奥运遗产知识体系能够拓展适用于中国未来举办的各类大型体育赛事或其他重大活动,构建一种“遗产观”,为一城一区一国积累丰富有益的遗产,全面实现可持续发展。

作者贡献声明:徐拥军:提出论文主题,设计论文框架,提出部分重要观点,修改、审核论文;作者贡献声明:张丹:搜集数据,提出部分重要观点,撰写、修改论文;作者贡献声明:卢思佳:协助搜集数据,提出部分重要观点,撰写、修改论文。 -

[1] 北京冬奥会冬残奥会总结表彰大会隆重举行[N]. 人民日报,2022-04-09(2 [2] Olympic World Library. Legacy strategy full version[R/OL]. [2024-12-10]. https://library.olympic.org/doc/syracuse/173146

[3] GRATTON C,PREUSS H. Maximizing Olympic impacts by building up legacies[J]. The International Journal of the History of Sport,2008,25(14):1922-1938 doi: 10.1080/09523360802439023

[4] IOC. Olympic agenda 2020[R/OL]. [2024-12-14]. https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Olympic-agenda/Olympic-Agenda-2020-Closing-report.pdf?_ga=2.138552247.504558610.1652423060-1885919078.1641198064

[5] 胡孝乾,陈姝姝,KENYON J,等. 国际奥委会《遗产战略方针》框架下的奥运遗产愿景与治理[J]. 上海体育学院学报,2019,43(1):36-42 [6] 徐拥军,闫静. “奥运遗产”的内涵演变、理性认知与现实意义[J]. 首都体育学院学报,2019,31(3):201-205 [7] 孙葆丽,王家宏,林存真,等. 奥运遗产特点架构研究[J]. 天津体育学院学报,2021,36(4):399-404 [8] 徐拥军,张丹,闫静. 奥运遗产理论的构建:原则、方法和内涵[J]. 成都体育学院学报,2021,47(2):16-21 [9] 卡尔泰斯,刘涛,王荷英. 文化遗产与雅典奥运[J]. 体育文化导刊,2004(6):58-59 doi: 10.3969/j.issn.1671-1572.2004.06.026 [10] 肇文兵. 与绿色有关:悉尼的绿色奥运遗产[J]. 装饰,2008(8):19-21 [11] 袁书营,孙葆丽. 2012年伦敦奥运会遗产计划分析[J]. 武汉体育学院学报,2012,46(7):21-25 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2012.07.004 [12] 孔繁敏,李岩. 北京奥运文化遗产的内涵及实施方式[J]. 体育与科学,2005,26(4):28-30 doi: 10.3969/j.issn.1004-4590.2005.04.008 [13] 马凤霞,王春城,于学岭,等. 北京奥运文化遗产传承与保护的现状与对策[J]. 北京体育大学学报,2007,30(7):873-875 doi: 10.3969/j.issn.1007-3612.2007.07.003 [14] 彭延春. 后奥运时代北京奥运遗产旅游的开发策略[J]. 体育与科学,2011,32(1):43-45 doi: 10.3969/j.issn.1004-4590.2011.01.009 [15] 韩子荣,谢军. 北京“奥运遗产”可持续发展:新视角与新机遇[J]. 首都体育学院学报,2020,32(5):385-388 [16] 刘民,梁万年,傅鸿鹏,等. 《2008年奥运会健康遗产评价指标体系的建立研究》课题概述[J]. 首都公共卫生,2007,1(3):101-103 doi: 10.3969/j.issn.1673-7830.2007.03.003 [17] 徐祥辉,黄家善. 北京奥运会遗产的评估、开发与保护研究[J]. 体育与科学,2009,30(4):11-14 doi: 10.3969/j.issn.1004-4590.2009.04.003 [18] 梁万年,傅鸿鹏,李春雨,等. 奥运健康遗产的概念和理论基础研究[J]. 中国卫生经济,2006,25(11):12-15 doi: 10.3969/j.issn.1003-0743.2006.11.004 [19] 梁立启,邓星华,栗霞. 话语权:全球化时代中国体育的诉求[J]. 北京体育大学学报,2014,37(11):32-36 [20] 项国雄,张欣. 从奥运吉祥物看中国传统文化的传播:“福娃” 的符号学解读[J]. 新闻界,2007(3):14-15 doi: 10.3969/j.issn.1007-2438.2007.03.005 [21] 张丹. 北京奥运档案的遗产价值建构研究[M]. 北京:人民日报出版社,2024:65 [22] 《可持续·向未来——北京冬奥会可持续发展报告(赛前)》发布 [EB/OL]. [2024-12-18]. http://ent.people.com.cn/n1/2022/0113/c1012-32330612.html [23] 徐拥军,张丹,闫静. 北京2022年冬奥会和冬残奥会遗产价值及其评估研究[J]. 武汉体育学院学报,2020,54(10):15-22 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2020.10.002 [24] 徐拥军,等. 北京奥运遗产传承研究[M]. 北京:中国人民大学出版社,2021:128 [25] 中国体育博物馆联盟正式成立[EB/OL]. [2024-12-20]. https://www.olympic.cn/museum/news/xw/2017/0924/159529.html [26] 王智慧. 本体·认识·方法:体育社会学的想象力与话语权[J]. 体育与科学,2023,44(1):36-48 [27] 李政涛,徐晓晓. 从“基础教育” 到“基础教育学” :建构中国自主基础教育学知识体系[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),2024,42(11):146-153 [28] 徐倩,谢晨馨. 深度融合构建“学科交叉共同体”[N]. 中国教育报,2022-11-07(6 [29] 陈亮. 学科交叉助推学科命运共同体构建的价值观[J]. 北京社会科学,2023(1):98-101 doi: 10.3969/j.issn.1002-3054.2023.1.bjshkx202301013 [30] 姜哲,黄汉升. 中国体育学自主知识体系构建的多维镜鉴、现实审视与探行方略[J]. 北京体育大学学报,2023,46(9):1-14

下载:

下载: